水是生命之源。我国水资源总量虽然丰富,但是人均占有量很少,仅为2200m3,约为世界人均的1/4,被列为世界13个贫水国家之一[1] 。淡水资源短缺是我国经济社会可持续发展过程中的瓶颈制约之一。随着科技的进步,淡化水技术飞速发展,生产工艺日趋成熟,通过发展淡化水技术解决水资源危机已得到世界各国的认同。自2006年开始,全世界大概有超过12000个淡化水厂在运行,每天能生产约4000万 m3的水[2] ,淡化水市场预计每年以12%的速度增长。到2015年淡化水日产量预计超过9.4×107m3,其中海水淡化处理总量将占63% [3] 。据一份2006年的报告,在阿拉伯国家为了满足经济增长需要和饮用水需要,今后的10年中至少投入10亿美元进行淡化水发展。

截止到2008年,我国已建成投产的海水淡化装置共64套,产水量达到1.6×105m3/d,主要分布在山东、辽宁、浙江、河北和天津等地。随着国家“十一·五”《海水利用专项规划》[1] 的出台,我国海水淡化发展已经迈入一个新阶段,海水淡化水进入市政供水系统也将提上议事日程。如何将淡化水安全并入市政管网,研究淡化水对人的健康影响,使居民得到卫生安全的饮用水是亟需研究解决的问题。

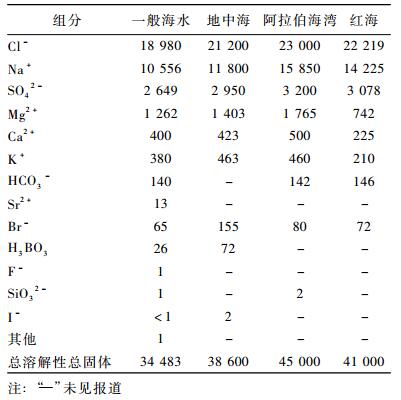

1 海水的水质特征海水的水质不同于地表水和地下水,水中主要的离子构成可见表 1[4] 。海水富含氯化物、矿物质、硼和溴化物等,但是经过淡化处理后基本上都能被去除,同时对人体健康有益的成分(如钙镁离子和氟化物)也被脱除。

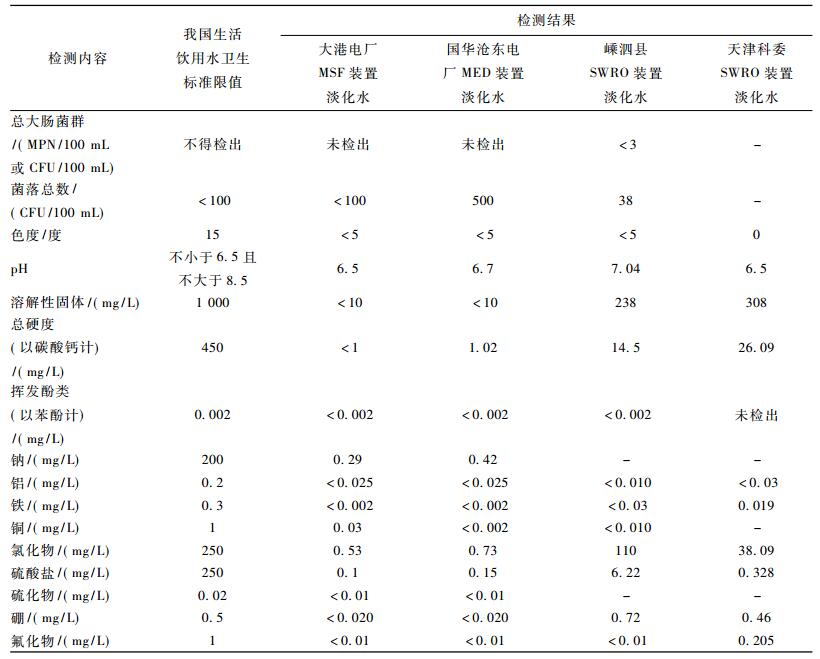

2 海水淡化水水质特征目前用于海水淡化的技术主要有,反向渗透(Reverse osmosis,RO),多级闪蒸(Multi-stage flash distillation,MSF),多效蒸发(Multiple-effect distillation,MED)和压汽蒸馏(Vapor compression distillation desalination,VCD)等,发展最快和最具竞争力的海水淡化技术为反向渗透和多级闪蒸技术。海水淡化水作为饮用水,主要分为两种方式:一种是直接作为饮用水,另一种是作为水源水与其他地表水或地下水混合后,经一定的处理后作为饮用水。目前,我国几个大型的淡化水厂的出厂水的水质检测结果如表 2所示[5] 。

2.1 淡化水理化指标

根据现行的饮用水卫生标准以及现有文献资料[6-24] ,用于饮用水的海水淡化水应关注的水质理化指标,主要包括钙镁离子、氟化物、硼、溴化物、消毒副产物以及其他海水中天然存在的或者人工的有机化学物和污染物。

2.1.1 钙镁离子钙镁离子是维持人体正常生理功能所必需的矿物质,海水中含量也很高,但经过淡化处理浓度显著的下降。尤其是蒸馏法获得的淡化水矿物质含量极低,一般为1~20mg/L,硬度<1mg/L(以碳酸钙计)。渗透膜对二价离子去除率很高,淡化水中钙镁离子含量很低(约为1~3mg/L)。WHO 专家[6] 认为,世界上很多国家人群钙镁摄入不足,尤其在发展中国家和女性群体中更为明显。大量流行病学研究表明水的硬度尤其是镁的含量,与心血管疾病呈负相关关系。有关城市女性健康状况与饮用水硬度关系的队列研究显示,水中镁离子的浓度高于10mg/L,钙离子浓度高于20mg/L 时,其对心血管疾病的抑制作用更加明显[7] 。也有研究表明,使用矿物质含量低的水烹饪食物会增加食物中必须矿物质元素的损失,长期食用会对健康造成不良影响[7] 。

基于这些研究结论,很多研究者建议建立饮用水中钙镁离子的最低限值或者适宜范围。虽然WHO 饮用水指导值中并未对钙镁离子浓度做出要求[8] ,但欧盟一些国家已经建立了本国饮用水中钙镁离子的适宜范围要求。如捷克斯洛伐克共和国要求软水中钙离子浓度≥30mg/L,镁离子≥10mg/L;指导值范围分别在40~80mg/L(钙)和20~30mg/L(镁)[7] 。由于经淡化后的水去除了钙镁离子,但未经过稳定处理,可能会对输配水管道产生腐蚀性影响,因此淡化水的后处理中常加入碳酸钙等化学组分或者与少量矿物质含量高的水混合等处理手段,在一定程度上增加水中钙镁离子的含量。我国生活饮用水标准中对总硬度做了限值规定(450mg/L,以 CaCO3计)而未分别对钙镁离子的浓度水平设定要求[9] ,是否需要建立饮用水中钙镁离子的最低浓度限值还需进一步研究。

2.1.2 氟化物氟是人体必需的微量元素之一,缺乏氟元素容易患龋齿病,但是氟元素过量可能导致中毒。经过蒸馏后的淡化水基本上不含氟,反渗透处理的淡化水含量特别低,只有0.01~0.02mg/L,长期饮用可能增加患龋齿病的概率。WHO 规定饮用水中氟的限值为1.5mg/L,并强调各国应根据本国的实际情况,结合气候变化、饮水摄入量和其他途径摄入氟化物的量来设定标准限值[8] 。我国《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)[9]没有给出下限值,只规定氟的上限值为1.0mg/L。将淡化海水作为饮用水使用时是否需要加氟处理,或者设定氟的最低限值以达到预防人群龋齿发生的目的,需要结合饮水地区的实际情况来考虑,如饮水地区龋齿患病风险的高低,通过其他途径摄入氟化物的水平,以及饮用水的摄入量等问题。有研究认为,对于发展中国家来说,公众对于龋齿的知晓率可能较低,主动预防的措施可能较少,设定饮用水中氟化物水平在0.5~1.0mg/L是一个比较适宜的限值[10] 。

2.1.3 硼

由于硼是低分子量和低离子电荷,大多数反渗透膜较难将其去除。最新的 WHO 指导限值为2.4mg/L。我国《生活饮用水卫生标准》中硼的限值是0.5mg/L。有调查显示,在2007—2008年4次对嵊泗反渗透法海水淡化出厂水的检测发现,淡化水普遍存在硼含量超过我国饮用水卫生标准的现象[11] 。动物实验显示较大量的硼随饮水进入动物体内,主要损害实质性器官,破坏糖代谢及增加一些酶的活性,同时还会对动物的生殖系统产生不利影响,有致畸致突变的倾向[12] 。刘平等[13] 对某硼矿作业工人配偶的生育情况调查表明,硼对生殖健康有影响,这也提示长期饮用含高硼的淡化海水存在对人群健康造成潜在危害的可能性。目前存在多种提高除硼率的方法,如后处理时使用硼选择性树脂等高性能的吸附材料或者吸附剂来降低硼的浓度[14] 。但应注意避免在除硼的同时又引入新的污染物。

2.1.4 溴酸盐虽然目前没有数据证实对人的致癌性,但是大鼠和小鼠的终身高剂量溴化物暴露实验证实溴化物有致癌性,可导致肾脏、甲状腺和睾丸癌症,国际癌症研究机构(International Agency for Research on Cancer,IARC)已将溴酸钾列为2B 类致癌物[15] 。WHO 指导限值为10μg/L,我国生活饮用水标准中溴酸盐的限值为0.01mg/L(使用臭氧时)。海水中溴化物的浓度相对较高(某些地区可达80mg/L),即使高比例(如95%)的溴化物被去除,在淡化水中的残留可能也在1mg/L 或更高的水平[16] 。在某些情况下,对含溴化物较高的水进行臭氧化或者其他类似的氧化过程,那么生成的溴酸盐的含量可能超过目前的规定限值。

2.1.5 消毒副产物在淡化水的生产过程中,需要进行预消毒处理或者后消毒处理,也可能产生消毒副产物(Disinfection By-products,DBPs)。海水淡化后总有机碳含量低,因此消毒副产物生成少。但是某些工艺如电解海水产生次氯酸盐会产生大量的溴酸盐和有机卤代物,且溴化卤代物的含量会明显高于淡水[17] 。淡化水与其他水源水混合后进行消毒,也可能使消毒副产物水平增高。WHO 对饮用水中28项消毒剂及副产物的指标规定了限值,我国的生活饮用水标准中毒理指标也增加至53项,其中包括三卤甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷等。

水体中有机成分的多样性、不确定性以及消毒过程所涉及的化学反应的复杂性,决定了消毒副产物的多样性和复杂性。随着 DBPs 研究的发展和技术的进步,越来越多的消毒副产物的毒性被认识,如卤代酰胺(Haloacetamide,HAcAm)[18] ,N-亚硝基二甲基胺(N-nitrosodimethylamine,NDMA)、3-氯-4-(二氯甲基)-5-羟基-2(5H)-呋喃酮(3-chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone,MX)等[19] 。Roux 等[20] 研究认为,溴化物存在时,会增强 NDMA 的生成。因海水中碘离子的存在,消毒副产物碘化三氯甲烷也有少量生成[21] ,但目前 WHO未建立指导值。淡化工艺对这些消毒副产物的脱除效率也不完全了解,这对检测技术和监测手段提出了新的要求。

2.1.6 海水中存在的天然有机化学物和污染物海水中天然存在的化学物包括如腐植酸、灰黄霉酸和海藻生长副产物之类的天然有机物,也包括不同有机体产生的毒素。这些潜在的污染物中,只有一种 WHO 有指导限值,即蓝藻毒素微囊藻素-LR,目前的限制为1μg/L。我国生活饮用水中微囊藻素-LR 的限值要求与 WHO 一致。海洋藻类中大约有300种能够形成赤潮,而其中有毒的有70种左右[22] 。常见的赤潮藻毒素有麻痹性贝毒(Paralytic Shellfish Poison,PSP)、短裸甲藻毒素(Brevetoxins,BTXs)、溶血性毒素(Hemolytic toxin)、细胞性毒素(Cytolytic toxin)等。尽管未见由饮水摄入这些毒素致病的报道,但这些毒素的严重致病性已被临床及病理学家所证实,其对人群健康的潜在威胁不容忽视。

海水和港湾水作为淡化水厂的水源水,可能受到人为的污染,如受到污水处理厂等工厂的污染或者是石油化合物的污染。据《2011年中国海洋环境质量公报》[23] 称,我国近岸局部海域水质污染严重,劣四类严重污染海域面积约43800km2,主要分布于大中型河口、部分海湾和大中城市近岸海域。海水中的主要污染物是无机氮、活性磷酸盐和石油类。反渗透膜可除去大分子物质,但是渗透膜受到污染或者破损就会影响脱除的效率。蒸馏过程是通过不同物质的沸点不同而分离的,沸点小于水的物质可能随蒸汽一起回到淡化水中,如苯、甲苯、乙苯、二甲苯氯仿、四氯化碳等。尽管这些物质都有指导限值,但主要问题在于含量低于饮用水卫生标准限值时可能会对水的感官和气味造成不良影响。

2.1.7 海水淡化工艺中使用的添加剂在生产海水淡化水的前处理和后处理过程中会使用一些化学物质,尤其在渗透膜技术中,为了保护膜的完整性和滤过的有效性,前处理时常加入除垢剂,促凝剂,消毒剂等。渗透膜在一定使用周期后还需要进行清洗,使用的洗涤剂包括乙二胺四乙酸(EDTA),次氯酸钠,三聚磷酸盐等[24] 。后处理中为改善水质的稳定性而加入腐蚀抑制剂,如硅酸盐,正磷酸盐和多聚磷酸盐等。这些添加剂的使用因制水工艺的不同而各异,应该遵守使用规范,避免引入新杂质,对淡化水水质产生影响。

2.2 海水淡化水中的微生物指标同地表水和地下水源一样,海水中也存在细菌、病毒、原生动物或其他生物来源的微生物污染。由于海水的高渗透压,大多数人类肠道致病菌在海水中的衰变比在淡水中更快[25] 。但是海水中天然存在一些细菌,如霍乱弧菌、副溶血性弧菌等和产毒素的海藻,对人群健康有着潜在威胁。由于这些致病微生物种类繁多且当前人们认识的局限,对所有潜在的致病微生物都进行监测,并建立水中的容许限值是不现实的,结合水源水质特征和致病微生物的性质等方面选择代表性的指示物,如大肠杆菌来进行监测和控制或许更经济有效[9] 。我国生活饮用水标准中微生物指标包括了总大肠菌群(不得检出)、耐热大肠菌群(不得检出)、大肠埃希氏菌(不得检出)、菌落总数(CFU/mL,<100)、贾第鞭毛虫(<1个/10L)、隐孢子虫(<1个/10L)6项指标。这6项指标对于以海水为水源的淡化水中的病原微生物的指示作用的合理性和代表性还需要进一步研究。

淡化水使用的消毒措施与传统的饮用水类似,包括氯化消毒,臭氧消毒和紫外消毒等。在使用反渗透膜淡化的工艺中,前处理中使用超滤膜或者纳米滤膜等进行过滤等措施有助于微生物的去除。渗透膜对细菌、病毒和原虫的滤除效果取决于膜的类型、孔径的大小及膜的完整性,因此需要对渗透膜进行周期性的清洗和维护,并对膜的滤过效果进行质量控制以确保滤过效果的稳定性。

在100℃下加热蒸馏过程可以除去水中几乎所有的病原体。根据巴氏灭菌的原理,在较低的温度下(50~60℃)保持几十秒至几分钟的时间能够灭活大部分致病菌,芽孢和内生孢子则需要更高的温度和时间。在蒸馏淡化的过程中,水蒸气的温度一般都能超过巴氏灭菌的温度,因此可以灭活绝大部分的病原微生物。但是,有时为了减少能源的消耗常使用降低压力的方法来降低水的沸点,蒸馏的温度可能在50℃左右,影响了灭活的效果[26] 。

在淡化水的后处理工艺中,有时需要与其他来源的水混合以改善水质的化学稳定性。用于混合的水,其微生物水平也会对混合后的淡化水产生影响,因为混合的过程也是对水中余氯的稀释而降低氯化消毒的效果。

2.3 海水淡化水的放射性指标目前普遍认为人体受到的放射剂量与健康风险是呈线性关系,且对健康的危害是没有阈值的。Brenner 等[27] 的研究显示,人体在受到100mSv 以上的放射剂量时,癌症的风险增加。但是因自然环境中天然存在或人为的因素,人体不可避免的受到放射性辐射。世界范围内人均每年受到的放射剂量为0.24mSv[28] 。水源水可能有一定的放射性,但是 WHO 认为除了在极端情况下,通过饮用水这一途径摄入的放射性核素产生的放射性远低于其他途径产生的放射性[9] 。基于国际放射防护委员会(International Commission on Radiological Protection,ICRP)的研究,WHO 认为一年通过饮用水摄入而受到的放射剂量限值为0.1mSv,并建立了饮用水中放射性活度指导限值:总α射线<0.5Bq/L,总β射线<1Bq/L。这个限值水平实际是一个预警水平。由于放射性活度测定的时间和经济成本都比较高,当饮用水的放射性高于这一水平时,才需要对水中放射性核素的种类和含量进行测定。WHO 对于饮用水中可能存在的放射性核素及其水平也做出了相应的限值规定。我国生活饮用水标准中放射性指标限值为:总α射线0.5Bq/L,总β射线1Bq/L,并规定超过限值时要进行核素分析和评价,判断是否可以饮用。

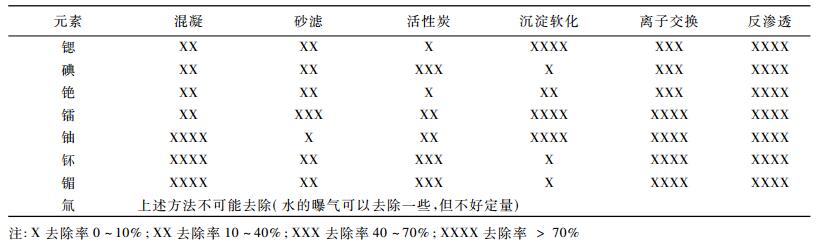

由于日本福岛核事故的发生,大量含放射性物质的冷却废水向海洋排放,是否会影响以海水为水源水的淡化水的放射性,可能是公众担心和疑虑的。根据中国国家海洋局对西太平洋海洋环境放射性监测结果,日本福岛以东及东南方向的西太平洋海域受到福岛核泄漏事故显著影响,但是实际上受到洋流的分布和走向的影响,尽管放射性物质可以随着海水远距离的扩散,但是没有直接影响到我国的沿海地区,远期的长期影响则需要继续进行海洋环境监测和预警工作。加热无法去除放射性核素,但是联合使用混凝、沉淀和砂滤工序的水处理厂或采用石灰纯碱软化法的水处理厂,最高可去除原水中100% 的放射性核素,去除效果视核素种类及吸附在颗粒上的核素之比例而异,如表 3[8] 所示。为保证淡化水的放射性安全,应对水源水的放射性进行监测,及时预警。

3 海水淡化水的化学稳定性海水经淡化后水质特点是低硬度、低碱度、缓冲能力较低,有较强的侵蚀性。一价的离子和气体如硫化氢,氧气,氨气和二氧化碳,可能通过 RO 膜的能力更强,也会导致侵蚀性的增加[29] 。

我国的输配水管网中,铁质管材的应用较为广泛。根据1996年的统计结果,我国给水管网中铸铁管占51.67% 、钢管占23.85% [30] 。由于铁质管材的化学特性,管内壁极易生成腐蚀产物并逐渐形成管垢,而管垢的溶解与沉淀会造成管网水的二次污染。因此,淡化水未经稳定处理在管网中运输,不仅易溶解既有管网内壁形成的垢层而造成黄水现象,并且溶出的 Fe、Pb、Cu 离子也可能超过标准限值。据报道,在某些海岛地区,淡化水在进入既有管网输配时常有“黄水”现象发生[31] 。因此淡化水在后处理中常常需要进一步稳定处理。主要的手段和措施包括:通过加入碳酸钙和碳酸镁来调节 Ca2+ 浓度、pH 值,与少量的矿物质含量高的水混合,使用腐蚀抑制剂等[32] 。

为了对水质的侵蚀性和结垢性进行控制,常使用水质化学稳定性指数对水质化学稳定性进行鉴别。水质化学稳定性的判别指数可分为两大类,一类主要是基于 CaCO3溶解平衡的指数,如 Langelier饱和指数(Langelier saturation index)、Ryznar 稳定指数(Ryznar stability index)、碳酸钙沉淀势 CCPP(Calcium carbonate precipitation potential)等; 另一类则是基于其它水质参数的指数,如 Larson 比率(Larson ratio)等。骆碧君等[33] 通过在实验室搭建小型管网,模拟自来水及海水淡化水在已有市政管网中的输配过程,并选取 pH、碱度、Langelier 饱和指数和 Ryznar 指数作为控制指标来评价其化学稳定性。结果表明,海水淡化水的碱度极低,具有不饱和性(Langelier 饱和指数为-3.25)和强腐蚀倾向(Ryznar 指数为13.92),进入既有管网后易溶解原先积存的管垢,并加速金属管道内壁腐蚀。

Imran 等[34] 研究了不同比例的地表水、地下水和淡化水(以 RO 为代表)混合后对不同材质的输配水管道(聚氯乙烯、无内衬铸铁管、内衬铸铁管和镀锌铁管)中水质的影响。研究结果发现:不同材质的管道对水质的要求各异。水质碱度的升高增加了Cu、Pb 的溶出却会降低 Fe 的溶出,硫化物水平的升高会降低 Pb 的溶出而增加 Fe 的溶出。地下水和淡化水混合时,淡化水混合比例不能高于44% 以控制水质的感官影响; 高硫化物的地表水和高氯化物的淡化水混合会加剧水的侵蚀性,应避免淡化水和地表水较高比例的混合。

Lahav 等[35] 研究了淡化水温度、TDS、碱度、酸度和 Ca2+ 离子浓度等参数对其侵蚀性的影响,结果显示淡化水碱度的增加(50mg/L 升高至100mg/L以 CaCO3计)导致侵蚀性的降低。因此需要增加淡化水的碱度,但同时也要注意过高的碱度对铜质水管的腐蚀。

目前,在以色列,考虑淡化水的稳定性而为淡化水制定了相应的水质量标准[36]:碱度>80mg/L(以CaCO3计);80< Ca2+ 离子浓度<120mg/L(以CaCO3计);3< CCPP <120mg/L(以 CaCO3计);pH <8.5。有研究者认为,软水的质量参数 Ca2+ 离子浓度,碱度,pH,TDS 和碳酸钙沉淀电位(CCPP)的阈值可结合淡化水使用地区的饮用水的实际状况来考虑,与水质的种类、混合比例、从食物中摄取的Ca 和 Mg 的水平等因素都会影响参数的制定结果[32] 。我国目前针对淡化水化学稳定性处理和腐蚀控制方面的研究还较少,迫切需要结合我国饮用水实际输配管网系统特征的研究,来保证淡化水在市政用水的稳定性和安全性。

4 展望随着淡化水技术的发展,生产工艺不断成熟,淡化水已经成为解决缺水国家生活、生产用水的一个重要途径。虽然从目前的水质监测资料来看,淡化水能基本满足现有饮用水卫生标准中的常规监测指标,但由于其水源水和淡化技术不同于传统的饮用水,其生产和输送过程可能出现独特的问题,海水淡化水作为饮用水长期使用,可能还存在一定的健康风险。为了保障居民的饮用水安全,今后的工作需要考虑以下方面:①应结合淡化水的生成工艺,选择合理的水质指标,建立有效的淡化水水质监测系统,对淡化水的水质及其影响因素进行监测; ②我国现行的居民生活饮用水标准主要考虑的是以地表水和地下水为水源的饮用水,对于淡化水的适用性还需要进一步考察,结合淡化水的水质特征,对水质指标进一步补充; ③结合流行病学,毒理学等学科,继续开展饮用水水质与人体健康关系的基础研究工作,为保障居民饮用水安全提供技术支持。

| [1] | 国家发改委, 国家海洋局和财政部. 海水利用专项规划[M]. 北京: 国家发改委、国家海洋局和财政局, 2005. |

| [2] | Clayton R.Desalination for water supply [G/OL ].UK:Foundation for Water Research,2006.[2012-5-10].http://www.fwr.org/desal.pdf |

| [3] | Lattemann S, Kennedy MD, Schippers JC, et al. Global DesalinationSituation[M]. 2010: 7-39. |

| [4] | A l Mutaz. Water Desalination in the Arabian Gulf Region[M]. //Goosen MFA,Shayya W H.Water Management Purification andConservation Management in Arid Climates.Basel: TechnomicPublishing Company, 1999: 245-265. |

| [5] | 刘艳辉, 冯厚云, 葛云红. 海水淡化产品水的水质特性及用途分析[J]. 中国给水排水, 2009, 25(14): 88–92. doi: 10.3321/j.issn:1000-4602.2009.14.024 |

| [6] | Cotruvo JA. Health Aspects of Calcium and Magnesium in DrinkingWater[J]. Water Conditioning andPurification, 2006, 48(6): 40–44. |

| [7] | Kozisek F. Health risks from drinking demineralised water[J]. WHO.Nutrients in Drinking Water.WHO Press, 2005: 148–163. |

| [8] | World Health Organization. Guidelines for Drinking-water Quality,4th edition[M]. Geneva: WHO, 2011. |

| [9] | 中华人民共和国卫生部.GB5749-2006生活饮用水标准[S].北京:中国标准出版社,2007. |

| [10] | Michael AL, Helen W, Dennis O’M, et al. Fluoride[J]. WHO.Nutrients in Drinking Water.WHO Press, 2005: 180–183. |

| [11] | 倪惠君, 姜智海, 费君良, 等. 2007—2008年嵊泗列岛反渗透法海水淡化出厂水水质检测分析[J]. 中国卫生检验杂志, 2010, 20(1): 162–164. |

| [12] | 赵明, 沈娜, 何文杰. 淡化水作为城市供水时的水质问题与对策[J]. 水处理技术, 2011, 37(10): 1–3. |

| [13] | 刘平, 王春利, 胡俊峰. 硼作业工人配偶妊娠结局的初步研究[J]. 中国公共卫生, 2005, 21(5): 567–568. doi: 10.11847/zgggws2005-21-05-36 |

| [14] | 刘艳辉, 潘献辉, 葛云红. 反渗透海水淡化脱硼技术研究现状[J]. 中国给水排水, 2008, 24(24): 91–93. doi: 10.3321/j.issn:1000-4602.2008.24.026 |

| [15] | World Health Organization. Bromate in drinking-water.Background document for development of WHO Guidelinesfordrinking-water quality[M]. Geneva: WHO, 2005. |

| [16] | E.Agus, N.Voutchkov DL.Sedlak. Disinfection by-products andtheir potential impact on the quality of water produced bydesalination systems:A literature review[J]. Desalination, 2009, 237(1-3): 214–237. doi: 10.1016/j.desal.2007.11.059 |

| [17] | Cotruvo JA, Cotruvo. Desalination guidelines development fordrinking water:background[J]. WHO.Nutrients in DrinkingWater.WHO Press, 2005: 13–23. |

| [18] | Pressman JG, Richardson SD, Speth TF, et al. Concentration,chlorination,and chemical analysis of drinking water fordisinfection byproduct mixtures health effects research:U.S.EPA’s Four Lab Study[J]. Environmental Science & Technology, 2010, 44(19): 7184–7192. doi: 10.1021/es9039314 |

| [19] | 董丽丽, 黄骏雄. 饮用水消毒副产物及其分析技术[J]. 化学进展, 2005, 17(2): 350–358. |

| [20] | Le Roux J, Gallard H, Croué JP. Formation of NDMA andHalogenated DBPs by Chloramination of Tertiary Amines:TheInfluence of Bromide Ion[J]. Environmental Science &Technology, 2012, 46(3): 1581–1589. doi: 10.1021/es203785s |

| [21] | Plewa M, Wagner E, Richardson S, et al. Chemical and biologicalcharacterization of newly discovered iodoacid drinking waterdisinfection byproducts[J]. Environmental Science & Technology, 2004, 38(18): 4713–4722. doi: 10.1021/es049971v |

| [22] | 卫玮, 晓雯. 藻毒素的类型、危害和防治[J]. 生物学通报, 2004, 39(8): 21–23. |

| [23] | 国家海洋局.2011年中国海洋环境质量公报.[EB/OL].[2012-07-10].http://www.coi.gov.cn/gongbao/nrhuanjing/nr2011/201207/t20120710_23201.html. |

| [24] | Malaeb L, Ayoub GM. Reverse osmosis technology for watertreatment:State of the art review[J]. Desalination, 2011, 267(1): 1–8. doi: 10.1016/j.desal.2010.09.001 |

| [25] | Nasser AM, Zaruk N, Tenenbaum L, et al. Comparative survivalof cryptosporidium,coxsackievirus A9and escherichia coli instream,brackish and sea waters[J]. Water Sciences andTechnology, 2003, 47(3): 91–96. |

| [26] | Watson IC, Morin OJ, Henthorne L. Desalting handbook forplanners,3rd edition[M]. 2003. |

| [27] | Brenner DJ, Doll R, Goodhead DT, et al. Cancer risksattributable to low doses of ionizing radiation:assessing what wereally know[J]. Proceeding of the National Academy of Sciences ofthe United States of America, 2003, 100(24): 13761–13766. doi: 10.1073/pnas.2235592100 |

| [28] | United Nations Scientific Committee on the Effects of AtomicRadiation. Sources and effects of ionizing radiation.:Sources[M]. 2008. |

| [29] | Khawaji AD, Kutubkhanah IK, Wie JM. Advances in seawaterdesalination technologies[J]. Desalination, 2008, 221(1-3): 47–69. doi: 10.1016/j.desal.2007.01.067 |

| [30] | 徐冰峰, 胡越峰, 杨泽. 常用给水管网的选材分析[J]. 有色金属设计, 2004, 31(1): 60–63. |

| [31] | 潘海祥. 海水淡化水厂供水的黄水现象及应对措施[J]. 中国给水排水, 2008, 24(12): 90–92. doi: 10.3321/j.issn:1000-4602.2008.12.025 |

| [32] | Birnhack L, Voutchkov N, Lahav O. Fundamental chemistry andengineering aspects of post-treatment processes for desalinatedwater—A review[J]. Desalination, 2011, 273(1): 6–22. doi: 10.1016/j.desal.2010.11.011 |

| [33] | 骆碧君, 刘志强, 郑毅, 等. 海水淡化水在既有管网中的水质变化研究[J]. 中国给水排水, 2009, 25(23): 57–60. doi: 10.3321/j.issn:1000-4602.2009.23.016 |

| [34] | Imran SA, Dietz JD, Mutoti G, et al. Optimization of source-waterblends for corrosion and residual control in drinking waterdistribution systems[J]. American Water Works Association, 2006, 98(5): 107–115. |

| [35] | Lahav O, Salomons E, Ostfeld A. Chemical stability of inlineblends of desalinated,surface and ground waters:the need forhigher alkalinity values in desalinated water[J]. Desalination, 2009, 239(1-3): 334–345. doi: 10.1016/j.desal.2008.07.006 |

| [36] | Lahav O, Birnhack L. Quality criteria for desalinated waterfollowing post-treatment[J]. Desalination, 2007, 207(1-3): 286–303. doi: 10.1016/j.desal.2006.05.022 |