2. 新疆大学绿洲生态教育部重点实验室, 乌鲁木齐 830046;

3. 新疆交通职业技术学院, 乌鲁木齐 831401

2. Key Laboratory of Oasis Ecosystem of Education Ministry, Xinjiang University, Urumqi 830046;

3. Xingjiang Vocational and Technical College of Communication, Urumqi 831401

气溶胶是大气中悬浮的直径为0.002~100 μm的固态或液态颗粒的总称.作为大气中的主要污染物,气溶胶通过直接、半直接、间接效应影响区域和全球气候变化,对大气环境以及人类健康产生较大的危害.其通过吸收和散射太阳福射,直接影响地气系统的辐射平衡(Rhoads et al., 1997;Haywood et al., 2000;Mahowald et al., 2001;Mahowald et al., 2009),还可作为云凝结核,冰核,影响云反照率、云含水量、云光学特性、云量和云寿命等,通过参与云中的微物理过程来改变云的物理和微物理特征从而影响降水(Ramanathan et al., 2001;石广玉等,2008;杨慧玲等,2011),继而影响全区气候.

气溶胶对云的宏观特性(如云的范围、云的厚度和液水路径)和微物理特性(云滴和冰晶的浓度和尺度)的影响,以及对降水的影响,一直受到科学家的广泛关注.气溶胶、云、降雨的时空分布极不均匀,在一定时间长度和空间范围内进行外场实验所获取的数据,只能提供一些个例研究结果(Zhao et al., 2006;Nakajima et al., 2010;Tang et al., 2014).卫星资料所提供的对地观测数据,使得长时间序列、大空间尺度范围上的评估气溶胶-云-降水间相互影响关系成为了可能.段婧和毛节泰(2008)基于长期的地面观测资料研究指出华北地区降水量减少是受人为气溶胶污染导致,对夏季降水的影响较为明显;Li等(2011)以美国南部平原为研究区,发现气溶胶长期影响着云和降水的垂直发展的程度,当云水含量较高时,随着气溶胶浓度的增多,云滴粒子也会增多,继而使得降水增加,而当云水含量较低时,随着气溶胶浓度的增多,云滴有效半径会变小,从而抑制降水;石睿等(2015)分析了2001—2011年中国4个典型地区夏季气溶胶、云、降水的时空分布特征,发现气溶胶光学厚度和云光学厚度呈正相关,在相对湿度较低情况下,气溶胶光学厚度与云滴有效粒子半径呈负相关,气溶胶光学厚度与云水路径呈正相关;Paldor(2008)发现不同气溶胶类型因其化学成分不一,从而导致其在吸湿性、短波吸收率和尺寸等方面存在较为显著差异,它在降水过程中对云参数的作用也有所不同,对降水的影响亦存在不同.气溶胶对云、降水的影响受多种气象条件的影响,3者关系较为复杂.截止目前,对气溶胶对云和降水等影响的气候效应仍缺乏定量的描述,国内相关研究主要集中于模式模拟和地基资料的分析,对3者大范围的时空分布和相互关系研究较少.

中亚地区属干旱半干旱气候区,位于气候变化敏感带,是水资源缺乏最严重的地区之一,也是全球沙尘气溶胶贡献度较大的区域,针对其上空区域气溶胶光学特性以及空中水资源的全面了解,对该区域气候变化研究和人类生产生活具有重要的现实意义.本文利用多种卫星产品长期观测资料结合气象站点实测降水数据,从时空变化的角度出发,分析气溶胶、云、降水的季节性和地理性变化,探讨中亚地区大气污染对云、降水的可能影响.

2 材料与方法(Materials and methods) 2.1 研究区概况中亚包括中亚五国(乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦)和中国新疆等地区.纵跨北纬57°到35°,地势东南高西北低,属典型温带大陆性气候,冬冷夏热,降水稀少,年降水量在300 mm以下,生态系统十分脆弱,对气候变化响应较为敏感.境内荒漠、半荒漠占据该区域绝大部分面积,加之不合理的人类活动,植被退化、荒漠化加剧、沙尘天气频发,生态环境迅速恶化,严重制约了当地经济发展和西部大开发战略的实施.风沙不断吞噬周围的耕地和牧场,污染着空气和水源.粉尘以气溶胶形式悬浮于大气,可输送至对流层中上部及下游较远地区,通过改变云的理化特性,直接影响区域降水和全区域的气候变化,对下游地区绿洲农业的发展及荒漠植被的生长产生间接性的影响,严重危害干旱区绿洲生态安全(Mu, et al. ,2002;吴敬禄等,2009).

2.2 数据来源与处理为了研究气溶胶-云-降水的时空分布特征及其相互影响,本文选取 2002—2013年全年资料,包括:

①中分辨率成像光谱仪(MODIS)

利用MODIS气溶胶产品进行大气气溶胶研究,目前得到了广泛的认可(郭建等,2013;刘浩等,2015).由于中亚地区地处沙漠或半荒漠地带,常规的暗象元法获取气溶胶光学厚度较为困难,故本文选取Aqua卫星的大气3级标准数据,包括月平均和日平均全球气溶胶光学厚度资料(Deep Blue AOD),此数据集所采用的Deep Blue 算法对暗像元法有很好的互补性,可以获得亮地表地区的气溶胶光学厚度.此数据集还提供云光学厚度资料(COD),云滴有效粒子半径资料(CER),云水路径资料(CWP)等数据,水平分辨率为 1°×1°(Kaufman,1997).

②热带降水测量计划TRMM

遥感降水产品能反映降水的时空分布变化,对于资料稀缺的西北干旱区生态水文研究有重大意义.TRMM是美国和日本合作的降水测量计划,其搭载的PR降水雷达可以提供50°S~50°N范围内的降水信息.本文采用了3B43数据集的月平均降水资料产品,水平分辨率为0.25°×0.25°.

TRMM降水数据在大部分地区表现出良好的精度与适用性,在干旱区精度虽不理想,但偏差在时间和空间上具有一定的规律性,且月时间尺度上TRMM对降水事件的发生频率和降水量的估计比日时间尺度更为准确(郝振纯等,2011;张涛等,2015).因此,本文利用气象站点的实测月降水数据(新疆地区56个气象站点提供的月降水数据,数据包括2002—2013年月降水数据),采用偏差分布规律、加法修正相结合对中亚地区TRMM数据进行了校准处理(石玉立和宋蕾,2015).校准之后的数据精度得到显著提高,暖季(4—10月)相关系数均值达到0.756,冷季(11—3月)也接近0.6.

3 结果与分析(Results and discussion) 3.1 气溶胶-云-降水的分布特征及季节性变化 3.1.1 气溶胶光学厚度时空分布中亚地区由于其所处地域的特殊性,地基气溶胶监测网站点分布过少,且空间分布不均,以其为标准数据用以验证长时间跨度下的中亚范围内气溶胶信息较为困难.因此,本文采用资料收集的方法,从相关学者既得的文献资料中查找数据,以此为佐证(胡婷,2008;罗宇翔等,2012;黄观等,2015;石睿等,2015).

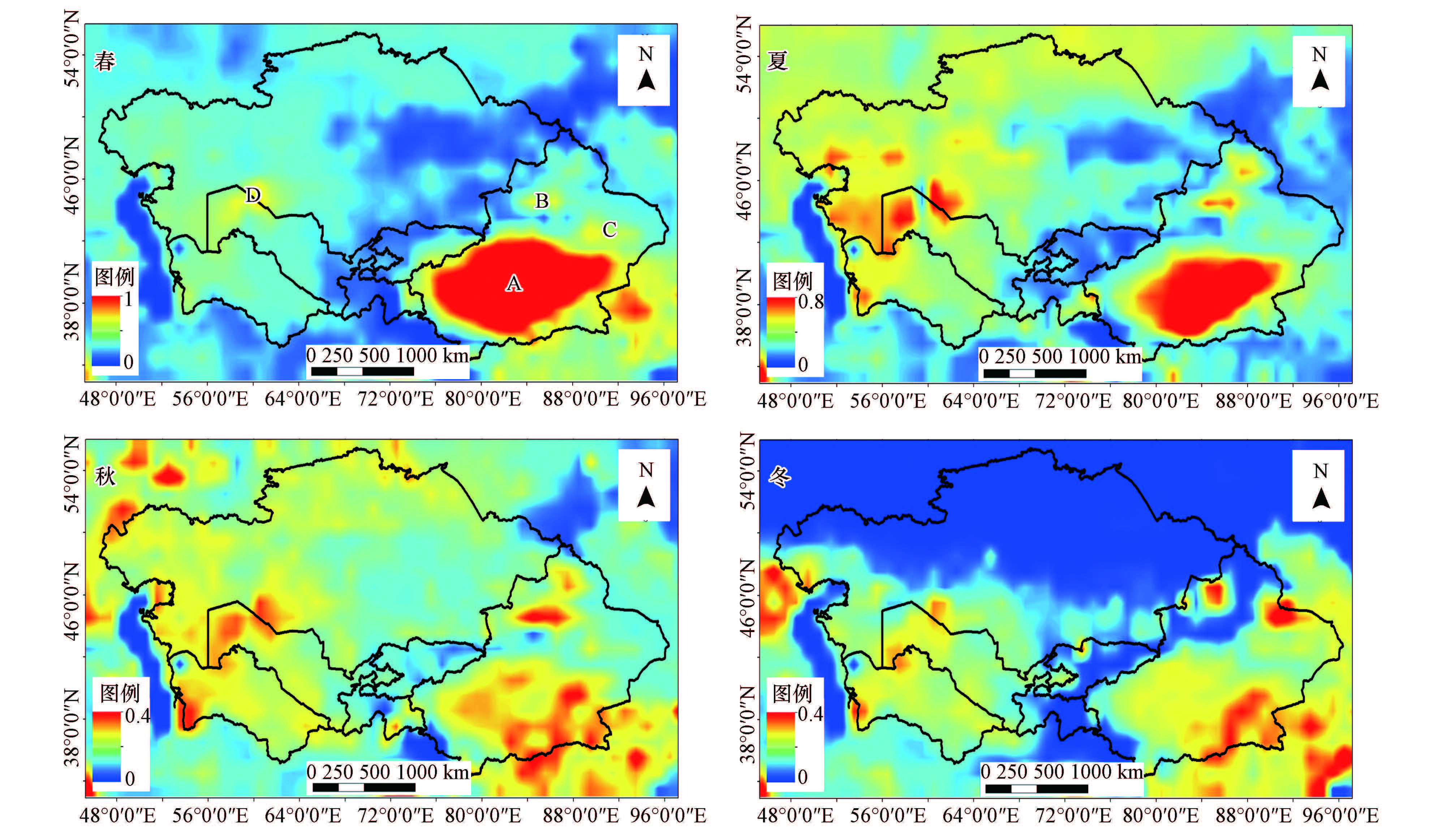

中亚地区气溶胶光学厚度(AOD)空间分布呈现显著的季节性变化(图 1).从量值上看,表现为春季(0~1)>夏季(0~0.8)>冬季(0~0.42)>秋季(0~0.38).这是由于春、夏两季沙尘天气频繁,导致区域AOD整体偏高;冬季时期由于下垫面被积雪覆盖,不易起尘,且积雪使得地表反照率增加,增大了AOD反演难度,甚至造成部分区域的数据空缺现象,从而导致冬季AOD整体偏低;冬季量值范围大于秋季,这是由于中亚地区冬季化石燃料的燃烧,对AOD产生了一定影响.

|

| 图 1 2002—2013年气溶胶季节平均AOD分布 Fig. 1 Spatial distribution of seasonal mean AOD during 2002—2013 |

AOD分布受下垫面状况影响显著,高值区多分布于荒漠地区、盆地,低值区主要分布于海拔相对较高的山区.本文统计了2002—2013年中亚地区AOD年平均值,发现全年AOD高值区域主要集中于南疆的塔里木盆地(A)、北疆的艾比湖流域下风向(B)、东疆的吐鲁番盆地(C)和中亚咸海周边地区(D),选取研究范围经纬度分别为:A区域:81.475E~84.493E,38.599N~40.523N;B区域:83.489E~86.531E,43.479N~45.521N;C区域:89.464E~92.423E,41.47N~43.482N;D区域56.441E~59.459E,42.527N~44.569N.

为研究中亚地区AOD的季节性变化,本文统计分析了4个典型区域2002—2013年AOD的季节性变化特征,数据取自图中各区域的平均值,分别统计了12年间4个典型区域四季均值和增幅(表 1).总体来说,中亚地区AOD表现为春、夏较高,秋、冬较低,12年间整体呈现增加趋势,四季均值表现为春(0.427)>夏(0.277)>冬(0.176)≈秋(0.170),年增幅秋(3.516%)>春(3.056%)>冬(2.196%)>>夏(0.404%).其中,春季期间,B、C和D区域AOD年均值较为接近,分别为0.233、0.299和0.315,且呈现上升趋势,年增幅分别为4.754%、2.669%和5.195%,A区域AOD年平均值为0.860,明显高于其他3个地区,年增幅为-0.395%,变化并不明显;夏季,AOD年均值A区域(0.425)>D区域(0.319)>B区域(0.202)>C区域(0.162),其中,B、C区域年变化趋势较为平缓,D区域存在明显上升趋势,年增幅达到4.563%,A区域呈现下降趋势,年增幅为-3.520%;秋、冬两季4个地区AOD年平均值较为接近,为0.118~0.198,整体呈上升趋势.

| 表 1 典型区域四季气溶胶-云-降水年均值及变化趋势 Table 1 Annual variation of aerosol,cloud,precipitation for four areas |

典型地区年均值A(0.420)>D(0.254)>B(0.191)≈C(0.185),年均增幅B(4.218%)>D(3.228%)>C(1.785%)>>A(-0.058%).A、D区域AOD春、夏明显高于秋、冬,这是由于A、D区域春、夏两季起沙比较频繁,秋、冬虽相对较少,但仍然是主要的沙尘气溶胶源区,而且由于地形原因,内部风速较小,水平扩散相对较弱,使得气溶胶集中于此.2002—2013年间A区域AOD变化较为平稳,这是由于尘源地上空AOD主要受下垫面状况变化的影响,在下垫面状况变化不明显的情况下,AOD年变化也较为平稳.D区域高值区范围夏季较春季明显扩大,这是因为夏季对流活动多,有利于底层气溶胶向上传输和水平输送,且温度和湿度较有利于气-粒转化,气溶胶吸湿后散射率增强,从而导致夏季AOD高值区范围扩大;D区域AOD在2002—2013年整体上升趋势明显,春、夏、秋增幅分别为5.195%、4.563%和3.349%,直观显示了咸海的退化对周边地区的影响.B、C区域AOD年均值较为接近,且整体呈现上升趋势.B区域AOD春、秋两季年增幅达到4.754%和3.192%,说明其上游艾比湖流域土壤退化对下游地区AOD有着直接影响.

3.1.2 云微物理参数时空分布云微物理参数主要包括云的光学厚度、云滴有效粒子半径、云水路径等,其中云滴有效粒子半径分为冰云和水云2种,主要结果分别见图 2和图 3.

|

| 图 2 云光学厚度(a~d)和云水路径空间分布(e~h) Fig. 2 Distribution of cloud optical depth(a~d)and cloud water path(e~h) |

|

| 图 3 冰云(a~d)和水云(e~h)云滴有效粒子半径空间分布 Fig. 3 Distribution of ice cloud(a~d)and cloud(e~h)cloud effective radius |

云光学厚度(COD)表征云系垂直方向厚实程度,是指整个路径上云消光的总和.从量值上看,中亚地区春、夏、秋季COD量值(7~37)较为接近,冬季(3~58)则明显高于其他3个季节;从时空分布上看,春、秋、冬3季COD分布较为相似,夏季新疆地区COD明显高于其他3个季节,但A、B、C、D上空仍是COD低值区,这主要是因为夏季相对于其他季节,蒸发强烈,空气湿度较大,有利于云形成,因此COD较高,而A、B、C、D均地处近尘源区,气候干旱,蒸发小,空气湿度较小,抑制云形成,从而导致COD较低.

4个典型区域COD的季节性变化特征如表 1所示.2002—2013年间,A地区COD值在春、秋、冬季偏低,其余地区年内COD均值较为接近;中亚地区12年间COD整体表现出下降趋势,且夏季变化较小,增幅为-0.876%,冬季最大,增幅为-1.713%(表 1).

云水路径(CWP)是衡量云层含水量的参数,2002—2013年中亚地区CWP的季平均分布情况如图 2(e~h)所示,高值区主要集中于海拔相对较高的山区,A、B、C和D区域是主要的低值区,平均值为120~170.中亚地区CWP的季节变化较为显著,均值为夏(171.827)>春(140.078)>冬(126.811)>秋(119.435),年增幅为秋(-1.714%)>冬(1.167%)>春(-0.649%)>夏(-0.473%).区域性较为明显,均值值B(178.407)>D(140.702)≈C(139.426)>A(99.616),整体处于下降趋势,其中A区域秋季最为显著,年变化为-6.607%(表 1).

云滴有效半径(CER)反映了云粒子的平均有效尺度,它可以影响云层的散射特性.对于给定的液态水含量或者冰水含量而言,具有较小的水云有效半径(CERW)或者冰云有效半径值(CERI)的云将反/散射较多的太阳辐射.

冰/水云的云滴有效粒子半径分布特征如图 3所示.整体看来,CERI与CERW的时空分布差异较大,但两者年内分布较为一致;CERI与CERW年内均值较为相近,分别集中在32.870 μm和12.946 μm左右,地域和季节性差别并不明显;不同区域CERI/CERW年内增幅各不相同,除D区域的夏季、B区域的秋季CERI与CERW增幅相反且差异较大外,其余地区年内变化趋势和幅度较为一致(表 1).

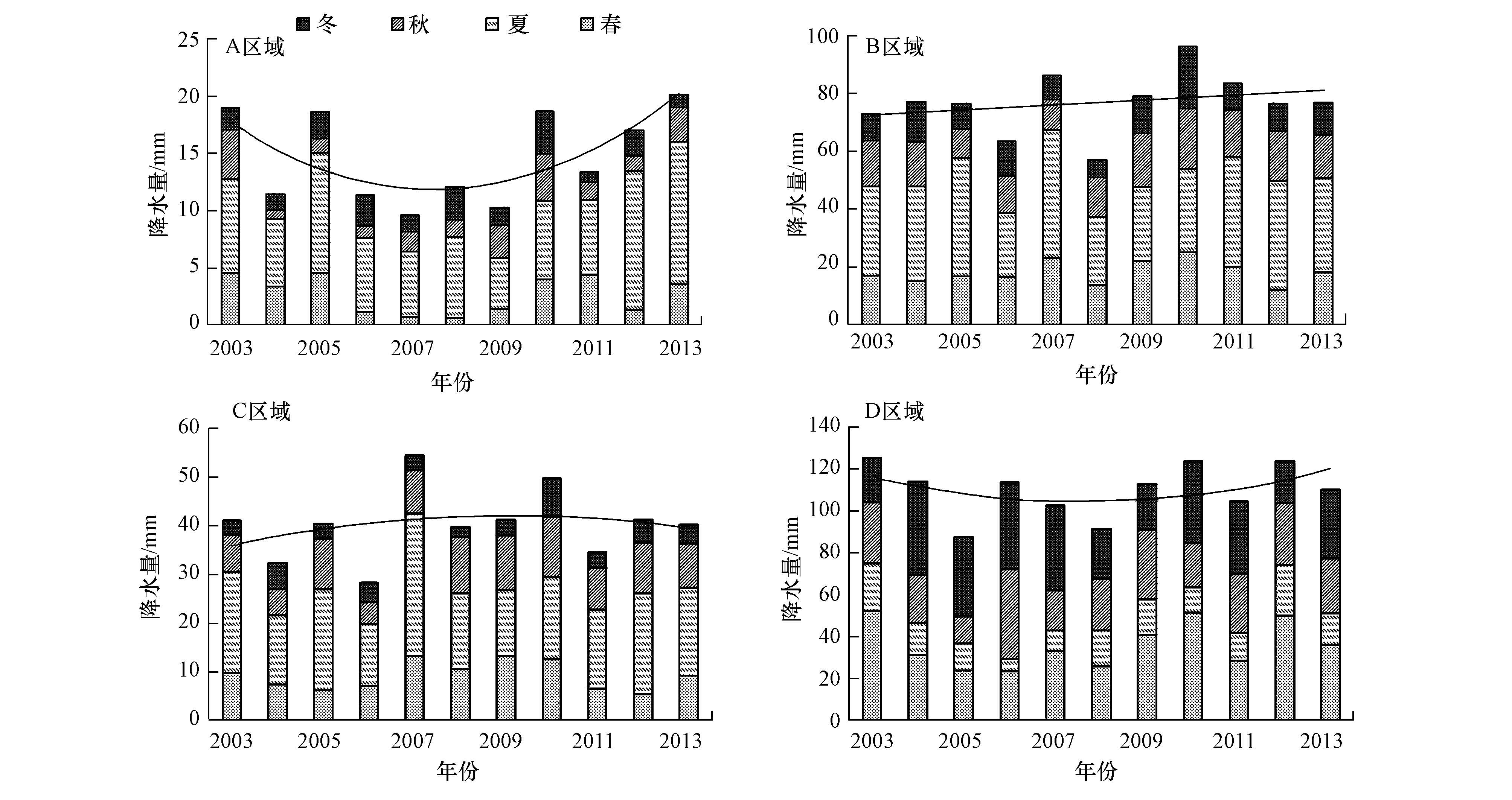

3.1.3 降水数据的校准与时空分布统计分析4个典型区域降水的季节性变化特征发现(图 4、表 1),对新疆境内的A、B、C 3个区域而言,夏季降水占年降水量的比重较大,春、秋次之;D区域降水量年内分配相对较均匀,虽然季节性差异不明显,但各月份降水量存在一定差异;整体而言,区域年降水量B>D>CA;季节性降水夏>春>秋>冬. 中亚干旱区作为一个整体,无论是季节性降水还是年降水都呈现出增加的趋势,年降水中,春、夏降水呈弱非线性下降趋势,秋、冬季节降水增加趋势明显,其中,冬季降水的增加趋势最为明显,因此降水增加或者减少的趋势主要取决于冬季的变化趋势(表 1).

|

| 图 4 降水的年际变化 Fig. 4 nterannual variation of precipitation |

为了减小天气系统和卫星数据缺失的影响,本文遵循同一时段内AOD和CER、COD、CWP同时不缺测的情况下才进行数据统计和采样的原则对数据进行筛选,将AOD的间隔在 0.05以内的划分为一档,按照季节统计AOD同一档下所对应的COD或者CWP的样本数及均值,以便分析AOD与COD、CER、CWP以及降水的关系.

3.2.1 气溶胶与云光学厚度气溶胶粒子作为云凝结核的主要来源,影响云的形成.云凝结核浓度伴随着气溶胶粒子浓度的增加而增大,而过厚的云层干扰势必会影响到气溶胶的遥感监测,所以在数据筛选的时候,排除了云量较大的情况,选择云量在80%以下的数据作为有效数据.

整体来看(图 5(a~d)、表 2),COD与AOD呈 负相关,但不同季节、不同下垫面状况下,COD随AOD的变化也存在差异.B、C、D区域四季节随着AOD的增大,COD均呈现减小趋势,且减小趋势C>B>D;A区域春、夏两季随着AOD的增加,COD减小,但减小趋势明显小于B、C、D3个地区,秋、冬两季随AOD的增加,COD呈上升趋势,但趋势微弱;从相关系数来看,B、C区域AOD与COD相关系数(0.502~0.981)总体高于A、D区域(0.058~0.359).

|

| 图 5 不同季节下气溶胶光学厚度与云光学厚度(a~d)和云水路径(e~h)相关性(N代表样本量) Fig. 5 Correlation of AOD and COD(a~d)and AOD and CWP(e~h)in four seasons(N represents sample size) |

| 表 2 变化趋势及相关系数* Table 2 Trends and correlation coefficients between AOD and COD,AOD and CWP |

CWP受大气环流、地形特征和大气湿度分布及水汽传输影响较大,不同季节不同地区都存在显著差异,与AOD二者的关系较为复杂.目前对气溶胶对云水路径的影响研究结果差异很大.

4个典型区域的统计研究结果显示(图 5(e~h)、表 2),春、秋和冬季中A区域CWP与AOD呈正相关,但相关系数偏低,增加趋势不明显.B、C、D区域四季CWP与AOD呈负相关,且相关系数B(0.679)≈C(0.650)>>D(0.343)>A(0.102),秋(0.619)>春(0.564)>夏(0.551)>冬(0.497),说明中亚地区整体而言,CWP与AOD呈负相关变化趋势,且二者相关性在秋季最高,冬季最低.

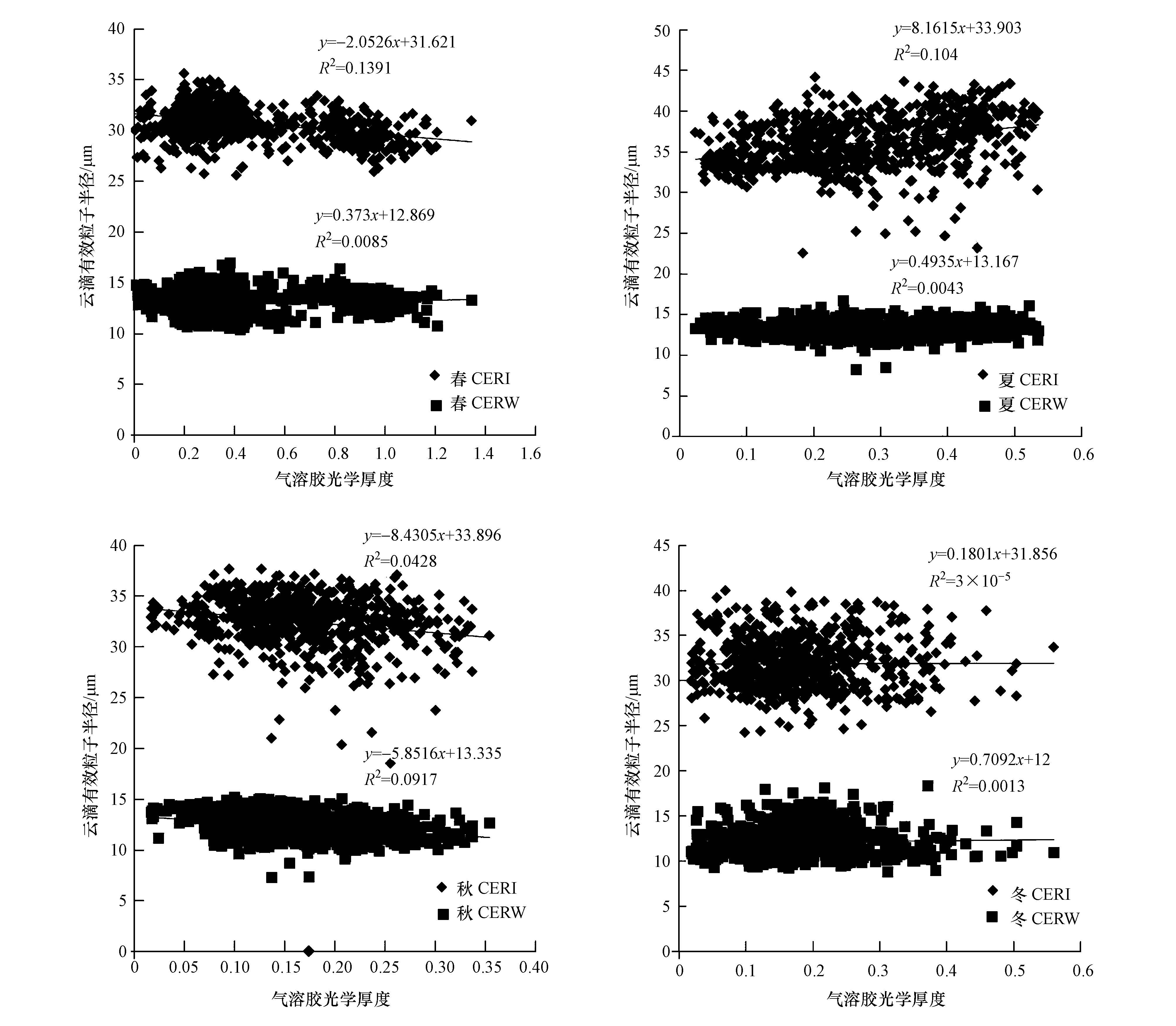

3.2.3 气溶胶与云滴有效粒子半径对数据进行初步统计分析后发现,4个典型区域的CER在同一季节下差异不大,不同季节间存在一定差异(表 2),因此针对CER 随AOD变化的分析忽略地域影响,仅分析季节性差异.

图 6给出了4个季节下中亚地区CER随AOD的变化趋势.AOD相同的情况下,CERI半径高于CERW;整体来看,除春季CERI与CERW随AOD变化趋势相反外,其余三季均表现出相同的变化趋势;夏、冬两季AOD与CER呈正相关,而秋季则呈负相关,但各相关性均较低,说明AOD与CER之间相互影响复杂,单纯利用数据呈现的线性关系很难全面反映两者的关系.

|

| 图 6 不同季节下气溶胶与云滴粒子有效半径的相互作用 Fig. 6 Interactions of AOD and CER in four seasons |

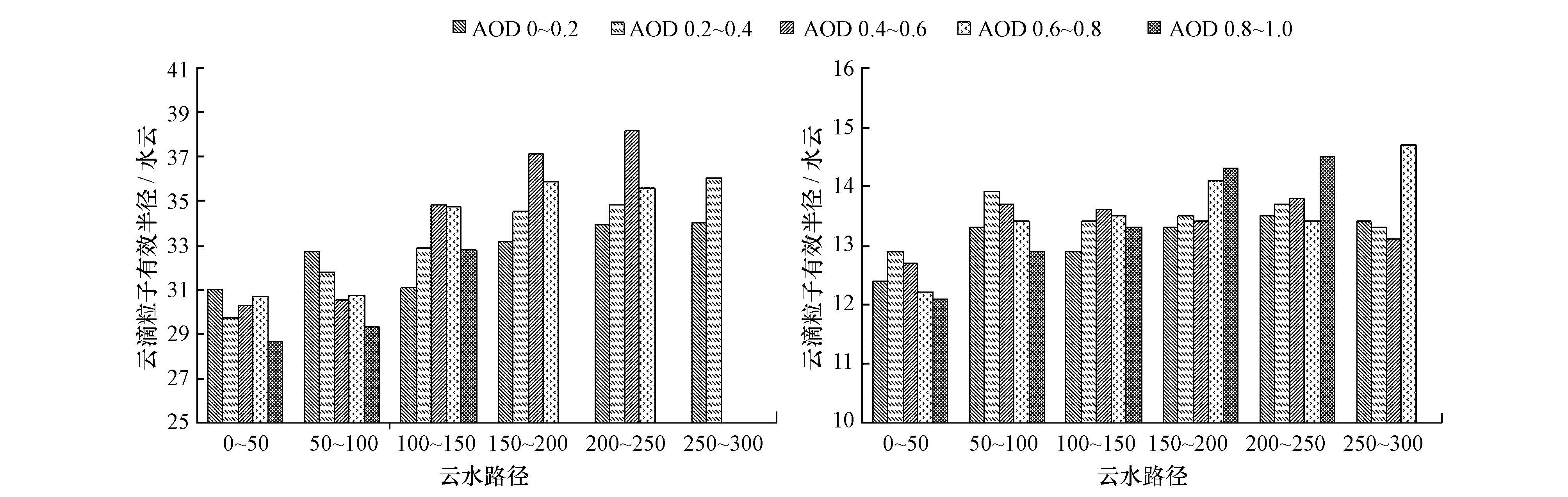

CER受水汽影响较大,AOD增加时,CER不一定随之线性增加.因此,引入衡量云层含水量的参数CWP,分析不同云层含水量条件下CER随AOD的变化.将CWP划分为6个等级,分别分析各个等级范围内,CER随AOD的变化趋势.

由图 7可以看出,不同云层含水量条件下,CER随AOD的变化呈现不同的变化趋势.在云层含水量较低的情况下(CWP<100),随着AOD的增加,CER呈现减小趋势,而在云层含水量较高的情况下(CWP>100),CER随AOD的增加而增加,说明在干燥地区或季节,气溶胶的增加,抑制云滴粒子的增长,对降水产生一定抑制作用.

|

| 图 7 不同云层含水量下气溶胶与云滴粒子有效半径的相互作用 Fig. 7 Interactions of AOD and CER in different CWP |

气溶胶与降水间的相互影响较为复杂,干燥条件下气溶胶颗粒的增加可能降低云滴有效粒子半径,从而抑制降水,而湿润地区或季节,颗粒物增加会增加降水或暴雨强度.因此针对二者之间的分析需要从季节性和地域性2个方面入手.

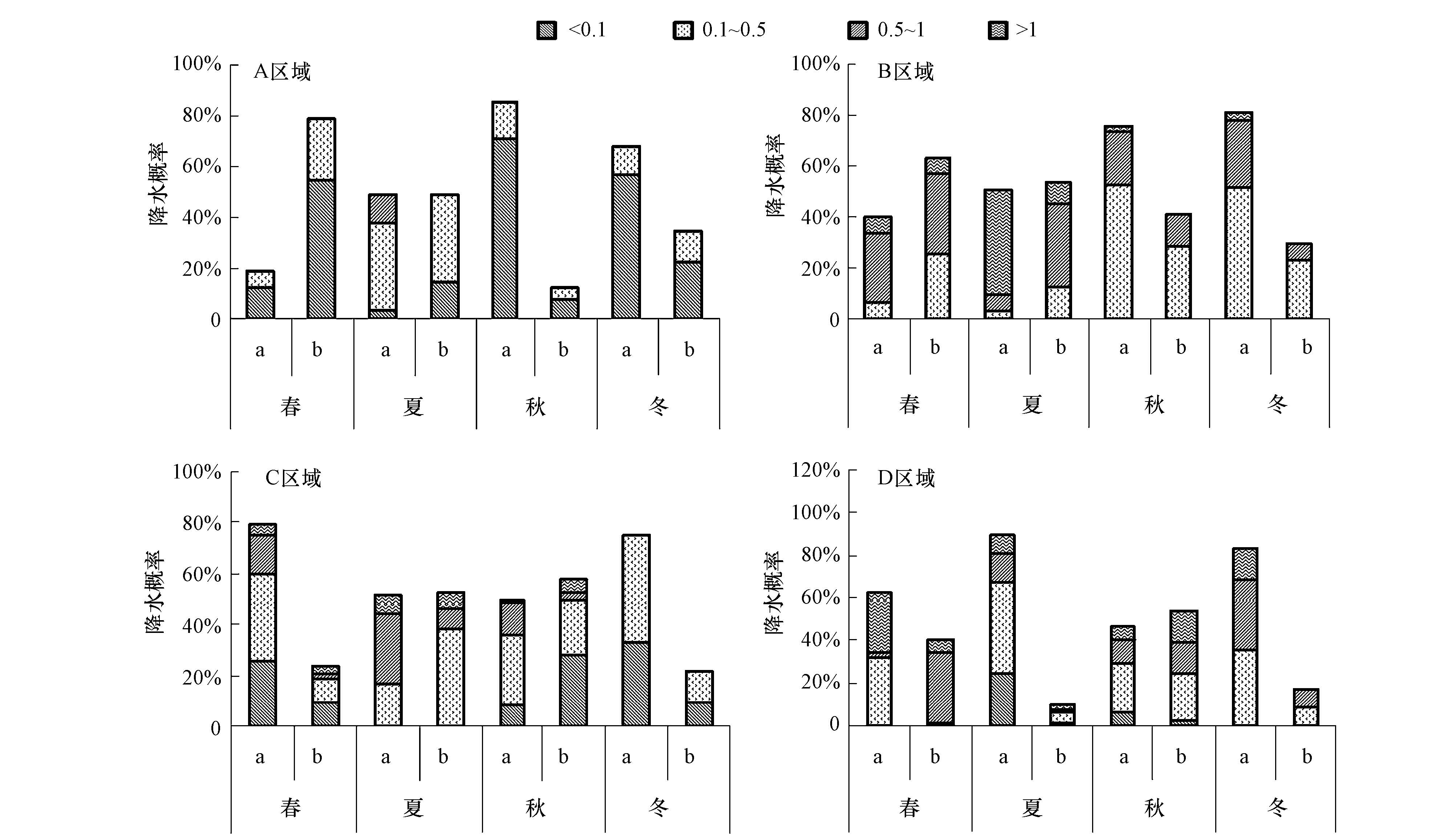

不同气溶胶浓度状况下产生降水量和降水的频率存在明显的季节性和地域性差异.定义a为低污染状态(AOD<0.5),b为高污染状态(AOD>0.5)(图 8).A区域春季高污染情况下产生降水的概率远高于低污染状况,夏季二者差异不大,高污染状况下的降水量略高于低污染状态,但是低污染状况下高降水量降水出现的概率高于高污染状况;秋、冬二季均表现为低污染状况下的降水率高于高污染状况;B区域春、夏两季和C区域夏、秋两季,高污染状况下降水出现的概率略大于低污染状况,但低污染状况下高降水量降水出现的概率明显高于高污染状况,秋、冬表现为低污染状况下的降水率高于高污染状况;D区域春、夏、冬表现为低污染状况下的降水率高于高污染状况,秋季表现为高污染状态下的降水量高于低污染状态,且高污染状况下高降水量降水出现的概率高于低污染状况.

|

| 图 8 四个区域不同气溶胶条件下的降水概率 Fig. 8 Frequency of precipitation rate under different conditions in four areas |

中亚地区气溶胶和降水的关系,在4个区域不同季节和气溶胶条件下,存在3种关系.①低污染状况下的降水率高于高污染状况,气溶胶抑制降水;②高污染状况下的降水量略高于低污染状态,但是污染状况下高降水量降水出现的概率高于高污染状况,同样表示气溶胶抑制降水;③高污染状态下的降水量高于低污染状态,且高污染状况下高降水量降水出现的概率高于低污染状况,表示为气溶胶促进降水,且增大高降水量降雨的形成.除A区域的春季和D区域的秋季表现为第③种情况,其他地区和季节均表现为第①、②两种情况,说明对中亚地区而言,气溶胶对降水整体呈现抑制作用.至于A区域春季高污染状况降水率高于低污染状况,是因为A区域作为沙尘源区,春季扬沙天气频繁,AOD整体偏高,AOD高值所占比重较大,因此造成高污染状况下降水出现概率较高这一现象;D区域秋季表现出气溶胶促进降水的情况的原因还有待分析.

4 结论(Conclusions)1) 中亚地区AOD呈现显著的季节性变化,表现为春夏高,秋冬低,整体呈现增加趋势,12年间春季AOD变化程度最为显著;AOD高值区主要集中在南疆的塔里木盆地、北疆的艾比湖流域下风向、东疆的吐鲁番盆地和中亚咸海周边地区,综合年均值和增幅来看,中亚咸海地区和北疆的艾比湖流域下风向地区的AOD变化程度相对较为显著,直观显示了干旱区内陆湖泊退化对周边地区气溶胶时空格局的影响.

2) 中亚地区春、夏、秋季COD量值较为接近,冬季则明显高于其他3个季节,12年间整体表现出下降趋势,春季变化较小,冬季最大;CERI与CERW的时空分布差异较大,但年内变化趋势和幅度较为一致,无明显地域或季节性差异;中亚地区AOD高值区是CWP主要低值区,区域性和季节性变化较为显著,整体处于降低趋势;中亚地区降水整体呈现增加趋势,且主要取决于冬季变化趋势.

3) 气溶胶对云微物理参量有明显影响,AOD与COD、CWP呈负相关,与CER关系复杂,受水汽影响较大;在云层含水量较低的情况下,CER与AOD呈负相关,而在云层含水量较高的情况下,二者呈正相关.

4) 大气中颗粒物浓度的增加,能够显著影响云的形成和发展以及伴随的降水过程.在干燥地区或季节,颗粒物增加会抑制降水,在湿润地区或季节,颗粒物增加会增加降水或暴雨强度.整体来看,中亚地区气溶胶抑制降水.

| [${referVo.labelOrder}] | 段婧, 毛节泰. 2008. 华北地区气溶胶对区域降水的影响[J]. 科学通报, 2008, 53(23) : 2947–2955. |

| [${referVo.labelOrder}] | 郭建平, 吴业荣, 张小曳, 等. 2013. BP网络框架下MODIS气溶胶光学厚度产品估算中国东部PM2.5[J]. 环境科学, 2013, 34(3) : 817–825. |

| [${referVo.labelOrder}] | Haywood J, Boucher O. 2000. Estimates of the direct and indirect radiative forcing due to tropospheric aerosols:A review[J]. Reviews of Geophysics, 38(4) : 513–543. DOI:10.1029/1999RG000078 |

| [${referVo.labelOrder}] | 胡婷. 2008. 中国区域气溶胶的光学厚度特征和气候效应研究[D]. 南京:南京信息工程大学博士学位论文 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10300-2008091965.htm |

| [${referVo.labelOrder}] | 郝振纯, 童凯, 张磊磊, 等. 2011. TRMM降水资料在青藏高原的适用性分析[J]. 水文, 2011, 31(5) : 18–23. |

| [${referVo.labelOrder}] | 黄观, 刘志红, 刘伟, 等. 2015. 北疆地区气溶胶光学厚度的时空特征[J]. 生态与农村环境学报, 2015, 31(3) : 286–292. |

| [${referVo.labelOrder}] | Kaufman Y J, Tanré D, Remer L A, et al. 1997. Operational remote sensing of troposphereic aerosol over land from EOS Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer[J]. Journal of Geophysical Research Atmospheres, 102067(D14) : 17051–17067. |

| [${referVo.labelOrder}] | 罗宇翔, 陈娟, 郑小波, 等. 2012. 近10年中国大陆MODIS遥感气溶胶光学厚度特征[J]. 生态环境学报, 2012, 21(5) : 876–883. |

| [${referVo.labelOrder}] | 刘浩, 高小明, 谢志英, 等. 2015. 京津冀晋鲁区域气溶胶光学厚度的时空特征[J]. 环境科学学报, 2015, 35(5) : 1506–1511. |

| [${referVo.labelOrder}] | Mu G J, Yan S, Jilili Abuduwaili, et al. 2002. Wind erosion at the dry-up bottom of Ebinur Lake-A case study on the source of air dust[J]. Science in China(Series D), 45(s1) : 157–164. DOI:10.1007/BF02878403 |

| [${referVo.labelOrder}] | Mahowald N M, Engelstaedter S, Luo C, et al. 2009. Atmospheric iron deposition:global distribution, variability, and human perturbations[J]. [J]. Annual Review of Marine Science, 1(2) : 245–278. |

| [${referVo.labelOrder}] | Mu G J, Yan S, Jilili Abuduwaili, et al. 2002. Wind erosion at the dry-up bottom of Ebinur Lake-A case study on the source of air dust[J]. Science in China(Series D), 45(s1) : 157–164. DOI:10.1007/BF02878403 |

| [${referVo.labelOrder}] | Mahowald N, Ward D S, Kloster S, et al. 2011. Aerosol impacts on climate and biogeochemistry[J]. Annual Review of Environment & Resources, 36(1) : 45–74. |

| [${referVo.labelOrder}] | Nakajima T Y, Nakajma T. 2010. Wide-area determination of cloud microphysical properties from NOAA AVHRR measurements for FIRE and ASTEX regions[J]. Journal of the Atmospheric Sciences, 52(23) : 4043–4059. |

| [${referVo.labelOrder}] | Paldor N. 2008. On the Estimation of Trends in Annual Rainfall Using Paired Gauge Observations[J]. Journal of Applied Meteorology & Climatology, 47(6) : 1814–1818. |

| [${referVo.labelOrder}] | Rhoads K P, Kelley P, Dickerson R R, et al. 1997. Composition of the troposphere over the Indian Ocean during the monsoonal transition[J]. J Geophys Res, 102(D15) : 18981–18995. DOI:10.1029/97JD01078 |

| [${referVo.labelOrder}] | Ramanathan V, Crutzen P J, Kiehl J T, et al. 2001. Aerosols, climate, and the hydrological cycle[J]. Science, 294(5549) : 2119–2124. DOI:10.1126/science.1064034 |

| [${referVo.labelOrder}] | 石广玉, 王标, 张华, 等. 2008. 大气气溶胶的辐射与气候效应[J]. 大气科学, 2008, 32(4) : 826–840. |

| [${referVo.labelOrder}] | 石睿, 王体健, 李树, 等. 2015. 东亚夏季气溶胶-云-降水分布特征及其相互影响的资料分析[J]. 大气科学, 2015, 39(1) : 12–22. |

| [${referVo.labelOrder}] | 石玉立, 宋蕾. 2015. 1998-2012年青藏高原TRMM 3B43降水数据的校准[J]. 干旱区地理, 2015, 38(5) : 900–911. |

| [${referVo.labelOrder}] | Tang J, Wang P, Mickley L J, et al. 2014. Positive relationship between liquid cloud droplet effective radius and aerosol optical depth over Eastern China from satellite data[J]. Atmospheric Environment, 84(1) : 244–253. |

| [${referVo.labelOrder}] | 吴敬禄, 马龙, 吉力力·阿不都外力. 2009. 中亚干旱区咸海的湖面变化及其环境效应[J]. 干旱区地理, 2009, 32(3) : 418–422. |

| [${referVo.labelOrder}] | 杨慧玲, 肖辉, 洪延超. 2011. 气溶胶对云宏微观特性和降水影响的研究进展[J]. 气候与环境研究, 2011, 16(4) : 525–542. |

| [${referVo.labelOrder}] | Zhao C, Tie X, Lin Y. 2006. A possible positive feedback of reduction of precipitation and increase in aerosols over eastern central China[J]. Geophysical Research Letters, 33(331) : 229–239. |

| [${referVo.labelOrder}] | Li Z Q, Niu F, Fan J, et al. 2011. Long-term impacts of aerosols on the vertical development of clouds and precipitation[J]. Nature Geoscience, 4(12) : 888–894. DOI:10.1038/ngeo1313 |

| [${referVo.labelOrder}] | 张涛, 李宝林, 何元庆, 等. 2015. 基于TRMM订正数据的横断山区降水时空分布特征[J]. 自然资源学报, 2015, 30(2) : 260–270. |

2017, Vol. 37

2017, Vol. 37