2. 中国城市规划设计研究院, 北京 100044

2. China Academy of Urban Planning & Design, Beijing 100044

城市化发展过程中带来了一系列的生态环境问题, 对城市经济、社会的可持续发展产生了强烈的负面影响.保障区域生态安全, 缓解人与自然的矛盾, 已经成为城市化发展中的首要问题.城市生态安全从广义上来说包括城市自然生态安全、城市经济生态安全和城市社会生态安全(肖笃宁等, 2002).在研究某一具体地区的生态安全水平时, 常常需要借助一些可视化的研究手段, 将生态安全管理纳入到政府管理决策目标中, 城市生态安全格局是针对具体的地域单元, 为解决区域生态环境问题, 保护区域生物多样性, 维护区域生态系统的完整性, 在排除自然和人为扰动的基础上, 通过建立区域性空间格局实现对区域生态环境问题的有效控制和持续改善(马克明等, 2004).

近年来, 国内外学者在城市生态安全格局的理论和构建方法上进行了积极的探索.如基于区域生态问题, 通过层次分析法、适宜性分析法等对生态安全格局进行划分和调整(于磊等, 2013);基于景观结构、功能、生态过程, 调整景观空间布局的生态安全格局构建方法(苏永娴等, 2013;吴健生等, 2013).随着现代数学方法的扩展, 特别是“3S”技术的运用使得一些更为复杂的生态过程动态模拟方法被引入生态安全格局构建中(欧定华等, 2015), 如MAS多主体模型(李新延等, 2006)、CA元胞自动机模型(陈志强等, 2007)、CLUE-S模型(潘影等, 2011)等.最小累积阻力(MCR)模型最早是由Knaapen等(1992)用于景观规划中, 后由俞孔坚(1999)用于生物保护的生态安全格局构建中, 目前在土地利用和物种保护领域得到广泛运用(Solomon et al., 2002;王月建等, 2011;蔡青, 2011).从景观生态学的角度, MCR模型的实质就是生态流在空间覆盖过程中克服不同景观要素阻力的过程(任慧君, 2010), 其最小耗费距离就是克服累积阻力最小的通道(俞孔坚, 1998).MCR模型能够综合考虑生态过程的内在联系, 反映物种运动的潜在趋势, 从而判断目标单元与源单元的连通性(蒙吉军等, 2014), 因此, 该模型具有良好的扩展性, 近年来, MCR模型逐渐被应用于城镇空间拓展的生态安全格局构建中(钟式玉等, 2012).

源地作为区域生态安全格局构建的重要组成部分, 对维护区域生态安全和生态系统的健康具有重要意义.源汇景观理论基于生态学中的生态平衡理论, 通过分析“源”“汇”景观在空间上的变换及生态效应, 探讨调控生态过程正向发展的途径和方法(邬建国, 2000;陈利顶等, 2006).将源汇理论引入到生态安全格局构建中, 可以有助于识别区域生态源地, 理解区域生态格局与过程的关系, 建立不同景观类型相对于评价目标的空间关系(李道进等, 2014).

宁国市位于安徽省与浙江省交界处, 生态环境优美, 生物多样性丰富.近年来, 随着区域经济的快速发展, 宁国市中心城区建设用地不断扩张, 区域生态环境与社会经济发展间的矛盾不断突出, 城市生态安全格局亟待构建.因此,本文基于源汇理论和GIS空间分析技术, 利用最小累积阻力模型和耗费距离模型构建宁国市生态安全格局, 建立潜在生态廊道和生态节点, 以期为宁国市城市生态安全构建和城市生态安全等级提升提供有效的科学支撑.

2 材料与方法(Materials and methods) 2.1 研究区概况宁国市位于安徽省东南端(东经118°36′~119°24′、北纬30°17′~30°47′), 东依天目山余脉, 西接黄山余脉, 与皖浙两省7个县市相连, 总面积2487 km2.区域地势南高北低, 平均海拔300~500 m, 丘陵山地占总面积的84.9%, 间有岗岚、河谷平原和盆地, 占区域总面积的15.1%.

宁国市属北亚热带湿润季风气候区, 历年平均温度为15.4 ℃, 年均降雨量1367.9 mm, 年际变化较大;区内主要有水阳江、青弋江、富春江3条水系, 其中以水阳江水系为主, 又分为东津河、中津河、西津河3条支流, 形成“人”字形水系结构, 流域面积为2369.4 km2.宁国市土地利用类型主要有耕地、园地、林地、草地、交通运输用地、水域及水利设施用地、城镇村及工矿工地等, 全市耕地总量小, 分布较分散;森林资源丰富, 林业用地面积为1850.33 km2, 森林覆盖率高达75.3%;城镇及工矿用地主要集中在中心城区和港口镇附近.区域水土流失侵蚀模数在100~500 t·km-2·a-1之间, 属于微度侵蚀区.

2.2 数据来源本研究以宁国市2426 km2区域(不含天湖办事处)为研究对象, 以研究区2014年6月Landsat-8卫星影像为主要数据源, 结合2006年土地利用数据、2007-2013年土地利用变更数据、90 m数字高程模型、坡度数据及现状调查资料作为空间信息提取的基本数据源, 数据获取自地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/)、宁国市国土资源局、统计局、水利局、林业局、环保局等.

2.3 研究方法本研究通过ENVI5.1和Arcgis10.2空间分析软件进行分析, 首先, 在土地利用类型目视解译的基础上, 选取11个生态安全评价因子, 运用GIS空间分析功能划分不同的生态安全等级, 结合空间主成分分析(SPCA)方法确定不同生态因子的权重, 叠加建立宁国市生态安全评价模型;然后, 根据生态源地的提取结果, 构建基于最小累积阻力(MCR)模型的景观生态安全格局, 采用成本-距离模型, 生成主要生态源地与其他相近生态源地之间的最小累积耗费距离, 并生成宁国市潜在生态廊道和生态节点, 构建研究区潜在生态网络;最后, 对比分析研究区现有的生态廊道和模拟生成的潜在生态廊道, 对宁国市生态安全问题进行诊断, 并提出生态安全格局优化方案.

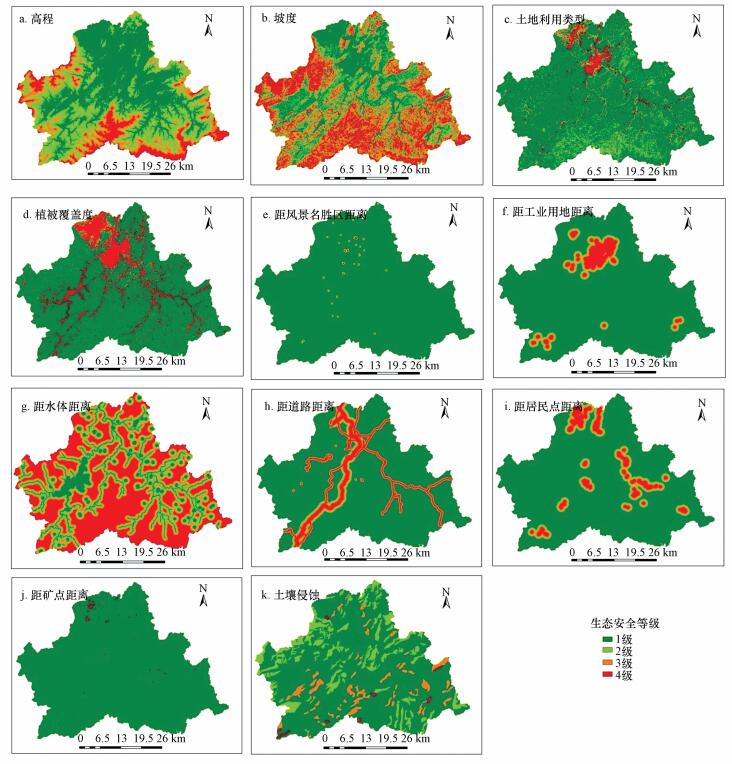

2.4 基于SPCA分析的生态安全评价 2.4.1 生态安全评价模型生态安全评价指标迄今还没有一个统一的标准, 本研究在评价指标的选择时不仅要考虑区域自然生态环境状况, 还要考虑人类活动影响, 以及要反映出对生态安全有潜在影响的重要因素, 同时也要考虑区域指标数据的可获得性.根据研究区概况, 宁国市最重要的生态属性为地形地貌、水系和植被, 生态胁迫为各种人为活动的影响, 生态风险为水土流失.因此, 结合国内外研究指标选择方法(刘孝富等, 2010;Ju, 1998), 综合考虑区域生态安全的自然因素、经济因素和社会因素, 从生态属性、生态胁迫、生态风险3个方面选取了高程、坡度、土地利用类型、植被覆盖度、距风景名胜区距离、距工业用地距离、距水体距离、距道路距离、距居民点距离、距矿点距离、土壤侵蚀等11个阻力因子指标.

将各评价指标按生态安全水平由高到低分为1~4级.其中, 高程分级参照研究区数据均值, 以200 m为区间取值;坡度(蒙吉军等, 2012)、土地利用类型(杨姗姗等, 2015)、植被覆盖度(卓静, 2008;谢花林, 2008)分级参照相关文献划分;距风景名胜区距离、距工业用地距离(潘竟虎等, 2015)、距水体距离、距道路距离、距居民点距离、距矿点距离(李晶等, 2013;刘孝富等, 2010;王石英等, 2004;李玉平等, 2007)分级参照相关文献、宁国市总体规划和生态功能区划管理要求;土壤侵蚀分级参照土壤侵蚀分类分级标准(SL190-96).

利用Arcgis10.2空间分析功能中的重分类工具, 将高程和坡度按表 1的等级范围分为4级评价区;土地利用类型根据研究区土地利用数据分类提取;植被覆盖度数据是在ENVI软件中利用研究区卫星影像波段数据计算出NDVI, 通过数据统计和公式计算得出;距风景名胜区距离、距居民点距离、距工业用地距离、距矿点距离均利用研究区土地利用数据, 按表 1的等级范围建立多环缓冲区;距水体距离、距道路距离根据表 1中的二级评价因子分别建立多环缓冲区, 通过分类提取和字段计算划为4级评价区;土壤侵蚀根据DEM、坡度、土地利用类型、NDVI、土壤类型及实地调研通过土壤侵蚀评价模型确定.最后将全部数据转换为栅格数据, 方便下一步计算, 不同生态评价因子评价等级结果见图 1.

| 表 1 宁国市生态安全因子等级划分 Table 1 Classification of ecological security of Ningguo City |

|

| 图 1 宁国市各因子生态安全等级分布 Fig. 1 Ecological safety grade distribution of factors in Ningguo City |

SPCA分析法基于统计原理和GIS空间分析技术, 其原理是将多个空间变量在二维空间进行分析转换, 提取少数几个不相关的综合性指标, 实现对高维变量的最佳综合与简化.由于宁国市生态安全评价模型中选取指标的人为和随机性, 这些指标之间可能存在一定的相关性, 产生冗余和重叠信息, 且指标太多也会增加分析问题的复杂程度, 增加空间计算量.因此, 本研究引入SPCA分析方法对宁国市11项生态安全指标进行空间分析和筛选, 以累计贡献率大于95%作为选取依据和标准, 将SPCA分析得到的各主成分因子的方差贡献率作为总权重平均分配给各载荷较大的评价因子, 重新叠加得到各评价因子的权重, 采用GIS栅格计算工具对11个主成分进行加权求和, 从而获得宁国市生态安全评价空间分布.

2.4.3 基于MCR模型的景观生态安全格局MCR模型表达如式(1)所示.

|

(1) |

式中, MCR是从源扩散到空间任一点的最小累积阻力值, 即生态源地到区域某点的最小累积阻力;f是反映任一点最小累积阻力与其到源的距离和景观特征的的正相关函数;Dij为目标单元从生态源地j到区域某景观单元i的空间距离;Ri是区域某景观单元i对某方向运动扩散的阻力系数, 在区域生态安全格局中表示生态安全评价约束因子对源扩散的阻力系数.

生态源地的提取:在景观格局研究中, “源”是物种迁徙和扩散原点.根据研究区自然资源特点、生境斑块面积及生物多样性的丰富程度, 本研究确定以重要林地、重要湿地、风景名胜区等作为研究区的“源”, 提取面积大于40 km2的生境斑块作为研究区的生态源地.

阻力面的提取:在生态过程中, 物种迁徙和扩散需要克服一定的障碍, 从而实现对远距离空间的覆盖.根据研究区的实际情况, 采用基于SPCA分析的生态安全评价要素作为阻力因素, 利用GIS中的重分类工具按自然断裂法进行等级划分, 分为高阻力、较高阻力、中等阻力、较低阻力和低阻力.

生态廊道的提取:在Arcgis10.2平台下, 采用MCR模型、cost-distance模型, 并借助Model builder工具, 生成各个生态源地之间的最小累积耗费距离, 再将生成的最小累积耗费距离进行叠加, 去除重复的路径, 最终得到研究区潜在的生态廊道.

生态节点的提取:根据生态廊道模拟结果, 提取阻力值发生骤变的区域.根据生成的潜在生态廊道和累积阻力面, 将研究区的生态节点分为两类:一是自生态源地向高阻力面扩散的最小累积耗费距离的交叉处(A类), 二是生成的潜在生态廊道与潜在生态廊道之间的交点(B类).

3 结果与分析(Results and analysis) 3.1 宁国市生态安全评价生态安全评价指标中前9个指标的主成分累计贡献率达到99.2%(表 2), 表明所选取的前9个生态评价指标已经可以很好地反映宁国市生态安全水平.进一步分析各指标的原始载荷矩阵(表 3), 发现第1主成分在距水体距离、高程、坡度和植被覆盖度上的载荷较大, 第2主成分在距离水体距离上的载荷较大, 第3主成分在距道路距离和坡度上的载荷较大, 第4主成分在距道路距离和植被覆盖度上的载荷较大, 第5主成分在距居民点距离和距工业用地距离上的载荷较大, 第6主成分在高程上的载荷较大, 第7主成分在土壤侵蚀上的载荷较大, 第8主成分在土地利用类型上的载荷较大, 第9主成分在距工业用地距离上的载荷较大.因此, 综合主成分载荷矩阵分析结果, 可将宁国市生态安全评价指标概况为4类主要评价因子, 即地形因子、水资源因子、人类活动因子和植被因子.

| 表 2 空间主成分分析特征值及贡献率 Table 2 Eigenvalues and contribution rates of the spatial principal components |

| 表 3 主成分载荷矩阵及权重 Table 3 Load matrix of principal components and weights |

宁国市属皖南山地丘陵区, 在山地环境中, 随着海拔、坡度、坡向等地形地貌因子的变化, 导致空气、光照、水分、土壤养分和土壤温度等微生境条件的变化, 从而影响植物的生长与分布(Olivero et al., 1998;Gale, 2000;代稳等, 2013);水是生物赖以生存不可缺少的基本物质, 宁国市的主要居民点、人类活动基本都是沿水系分布, 因此, 水资源量能否满足区域生态用水量直接决定了区域生态安全水平;人类对于资源的不合理利用给生态环境带来了极大的破坏, 距离居民点、道路、工业用地、采矿点越近, 受到人类活动的压力影响越大, 生境破碎化越严重;植被的分布特征受自然和人为因素的共同影响, 一方面可以决定区域的生物多样性格局, 另一方面可以反映人为活动的过程, 从而决定区域生态安全的格局.

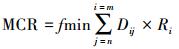

根据宁国市生态安全评价空间分布, 统计栅格频率分布, 进行突变检测得到突变点, 将这些突变点作为阻力分级的划分依据.通过GIS重分类工具将研究区生态安全分为4个等级(图 2).在宁国市生态安全评价结果中, 高度安全的区域面积为1174.38 km2, 占区域总面积的48.41%;中等安全的区域面积为751.97 km2, 占区域总面积的31.00%;较低安全的区域面积为267.39 km2, 占区域总面积的11.02%;低度安全的区域面积为232.07 km2, 占区域总面积的9.57%, 宁国市总体生态安全水平较高.

|

| 图 2 宁国市生态安全评价结果 Fig. 2 Assessment of ecological security of Ningguo City |

其中, 中等安全以上的区域主要位于东津河、中津河、西津河沿岸的公益林分布区及市域周边的将军山-独山-落家山沿线, 这些区域地形平坦、植被覆盖度高, 生物多样性丰富.低度安全的区域主要分布在市域工业发展区及天目山、黄山余脉水土流失敏感区, 这些区域由于自然条件或者人为活动因素的影响, 地表植被稀疏, 较易发生水土流失, 生态环境相对脆弱.

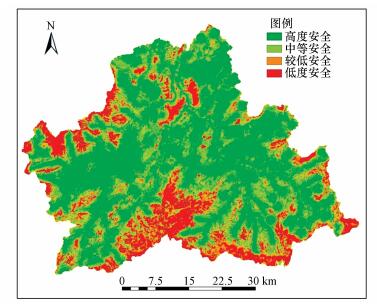

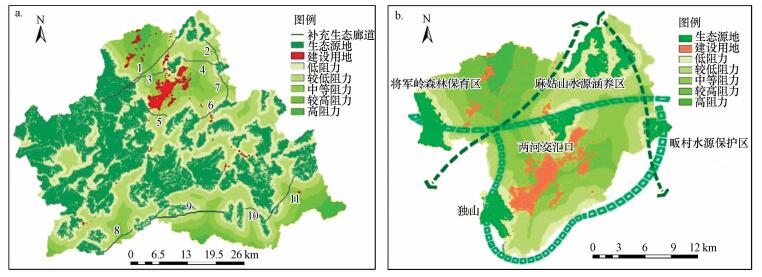

3.2 宁国市生态安全格局构建本研究选取的生态源地面积为884.26 km2, 占高度安全区域面积的75.30%, 采用宁国市生态安全评价结果作为生态阻力面, 生成宁国市生态源地最小累积阻力面(图 3).由图 3可知,宁国市生态扩展低阻力区的面积最大, 为1495.26 km2, 占研究区总面积的61.63%, 主要位于东西部生态公益林分布区、自然保护区及水源保护地, 围绕生态源地呈环状分布;较低阻力区面积497.06 km2, 占研究区总面积的20.49%, 分布在低阻力区的外围;中阻力区面积为267.86 km2, 占研究区总面积的11.04%, 主要分布在宁国市城市、集镇与乡村连接处;较高阻力区面积为128.54 km2, 占研究区总面积的5.30%, 主要分布在中心城区外围和南部山地南极乡、万家乡等水土流失严重区域;高阻力区面积为37.24 km2, 占研究区总面积的1.54%, 主要分布在市域中心城区和港口镇工业开发区.

|

| 图 3 宁国市生态安全格局(a)和生态廊道规划(b) Fig. 3 Pattern of ecological security (a) and planning of ecological corridor (b) of Ningguo City |

基于最小累积阻力模型和成本距离加权方法, 确定宁国市潜在生态廊道为88条, 总长度约1426.99 km, 提取生态节点57个, 其中, A类生态节点25个, B类生态节点32个(图 3a).从模拟的潜在生态网络布局来看, 已经基本涵盖宁国市所有的生态廊道和生态节点, 特别是在一些生态薄弱地区, 各生态源地斑块之间均建立了耗费成本最低的潜在生态廊道.

根据模拟的潜在生态廊道结果, 本研究提出构建宁国市“三津、四脉、一环、三纵”的空间格局(图 3b).其中, “三津”为西津河、中津河和东津河3条主干河流;“四脉”为2条黄山余脉和2条天目山余脉形成的生境廊道;“一环”是指市域中心城区将军岭森林保育区-两河交汇口-畈村水源保护区-独山等重要山体、河流、水库等生态资源形成的生态主环;“三纵”是指G223、扬绩高速公路和宁宣杭高速公路形成的3条生态廊道.

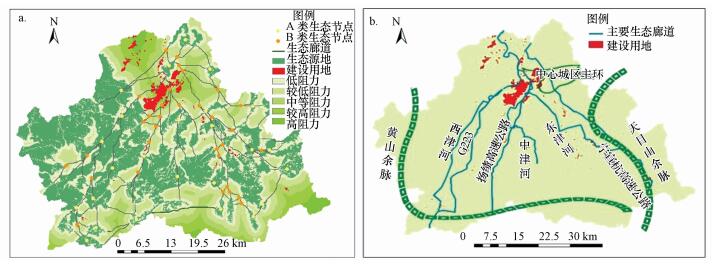

3.3 宁国市生态安全格局优化根据研究区模拟生成的潜在生态廊道, 与区域现有生态廊道相比较发现存在以下问题:首先, 研究区现有南北向生态廊道已经较为完善, 主要分为3条河流型廊道(东津河、中津河、西津河)和2条道路型廊道(G233、宁宣杭高速公路), 但东西向生态廊道缺乏, 除了一些河流支流和乡村道路外, 未形成主要生态廊道, 导致东西向生态源地之间不能形成有效的生物沟通, 生态连接度较差;其次, 由于研究区北部以平原为主, 城市建设也主要集中在此, 生态源地较少, 因此, 宁国市北部地区生态阻力较大, 斑块破碎化严重, 部分生态廊道在市域建成区范围内被切断, 中心城区缺乏物种迁徙通道, 生物多样性水平较低;最后, 南部南极乡和万家乡高山水土流失敏感区生态环境脆弱, 斑块破碎, 植被覆盖度低, 现有生态廊道无法满足生物沟通需要, 加上这一地区极易发生水土流失, 导致生态流在部分地区受到阻隔.这些问题都将导致宁国生态网络的不健全, 以及生态安全度的降低.

进一步将现有生态廊道和潜在生态廊道进行叠加分析, 得到宁国市需要进一步补充的11条主要生态廊道(图 4a), 总长度约241.37 km, 以生态源地为中心, 沿低阻力通道向外扩散.其中, 中心城区补充“一环两纵”3条生态廊道(图 4b), “一环”即将军岭森林保育区-两河交汇口-畈村水源保护区-独山等重要山体、河流、水库等生态资源形成的生态主环;“两纵”即麻姑山水源涵养区-将军岭森林保育区和麻姑山水源涵养区-畈村水源保护区2条生态廊道;南部生态敏感区需要补充一条贯通东西的生态廊道, 使研究区域形成连续的生态网络, 提高区域生态安全水平.

|

| 图 4 宁国市(a)和中心城区(b)补充生态廊道 Fig. 4 Supplement ecological corridor of Ningguo City (a) and central area (b) |

本研究引入空间分析(SPCA)模型, 并将其运用于宁国市城市生态安全评估中, 综合分析可知, 宁国市生态安全水平较高, 高度安全的区域面积为1174.38 km2, 占区域总面积的48.41%;低度安全的区域面积为232.07 km2, 占区域总面积的9.57%.同时, 本研究引入了最小累积阻力(MCR)模型对安徽省宁国市生态安全格局进行分析模拟, 结合源汇理论和成本-距离模型, 构建了宁国市潜在生态廊道和生态节点.与现有的生态安全格局相比, 宁国市存在中心城区景观破碎度高, 生态斑块少, 部分生态廊道在市域建成区范围内被切断, 东西向区域廊道连通性低, 缺乏有效的生物沟通等问题, 因此, 在下一步生态安全格局的构建中, 需要进一步增加生态廊道和生态节点的数量, 提高区域的生态安全水平.此格局与宁国市现有自然资源分布、生态环境状况较为吻合, 且包含了已有的各类生态廊道, 说明采用MCR模型模拟城市生态安全格局是可行的.

5 展望(Prospect)MCR模型作为城市生态安全格局构建的有效手段, 对未来城市土地利用变化、城市空间格局演变都具有很好的响应, 对区域生态安全格局标准量化做出了积极的探索, 可以为土地资源管理、城市区域规划及区域生态安全管理提供有效指导.本研究在研究方法上做出了一些新的尝试, 但受数据获取和技术条件的限制, 一些社会经济数据难以落实到空间上, 因此, 在建立区域生态安全评价模型时不得不舍弃, 主要依据可利用的现有资料针对区域特点筛选出了11个评价指标;其次, 对于区域生态安全评价因子等级划分的合理性仍需要进一步探讨;此外, 由于城市生态过程受人为活动影响较大, 在生态安全格局构建中, 也难以避免存在一定的主观因素.因此, 在下一歩的工作中, 应该在合理确定城市生态安全阈值的基础上, 尝试多模型的集成和运用, 使城市生态安全格局构建更加趋于科学.

| [${referVo.labelOrder}] | 陈志强, 陈健飞. 2007. 福州城市用地变化的CA模型动态模拟研究[J]. 地球信息科学, 2007, 9(2) : 70–73. |

| [${referVo.labelOrder}] | 蔡青.2011.基于景观生态学的城市空间格局演变[D].长沙:湖南大学 |

| [${referVo.labelOrder}] | 陈利顶, 傅伯杰, 赵文武. 2006. "源""汇"景观理论及其生态学意义[J]. 生态学报, 2006, 26(5) : 1444–1449. |

| [${referVo.labelOrder}] | 代稳, 张美竹, 秦趣, 等. 2013. 基于生态足迹模型的水资源生态安全评价研究[J]. 环境科学与技术, 2013, 36(12) : 228–233. |

| [${referVo.labelOrder}] | Gale N. 2000. The relation between canopy gaps and topography in a western Ecuadorian rain forest[J]. Biotropica, 32 : 653–661. DOI:10.1646/0006-3606(2000)032[0653:TRBCGA]2.0.CO;2 |

| [${referVo.labelOrder}] | Ju J.1998.A primary integration matrices approach to sustainability orientated land use planning[R].Stuttgart:Institute of Regional Development Planning |

| [${referVo.labelOrder}] | Knaapen J P, Scheffer M, Harms B. 1992. Estimating habitat isolation in landscape planning[J]. Landscape and Urban Planning, 23 : 1–16. DOI:10.1016/0169-2046(92)90060-D |

| [${referVo.labelOrder}] | 李新延, 李德仁. 2006. 应用多主体系统预测和分析城市用地变化[J]. 武汉大学学报(工学版), 2006, 38(5) : 109–113. |

| [${referVo.labelOrder}] | 李道进, 逄勇, 钱者东, 等. 2014. 基于景观生态学源-汇理论的自然保护区功能分区研究[J]. 长江流域资源与环境, 2014, 23(1) : 53–59. |

| [${referVo.labelOrder}] | 刘孝富, 舒俭民, 张林波. 2010. 最小累积阻力模型在城市土地生态适宜性评价中的应用:以厦门为例[J]. 生态学报, 2010, 30(2) : 421–428. |

| [${referVo.labelOrder}] | 李晶, 蒙吉军, 毛熙彦. 2013. 基于最小累积阻力模型的农牧交错带土地利用生态安全格局构建--以鄂尔多斯市准格尔旗为例[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2013, 49(4) : 706–715. |

| [${referVo.labelOrder}] | 刘孝富, 段培强, 王维, 等. 2010. 成都地震重灾区生态影响分区及恢复对策[J]. 环境科学研究, 2010, 23(6) : 711–718. |

| [${referVo.labelOrder}] | 李玉平, 蔡运龙. 2007. 河北省土地生态安全评价[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2007, 43(6) : 784–789. |

| [${referVo.labelOrder}] | 马克明, 傅伯杰, 黎晓亚, 等. 2004. 区域生态安全格局:概念与理论基础[J]. 生态学报, 2004, 24(4) : 761–768. |

| [${referVo.labelOrder}] | 蒙吉军, 燕群, 向芸芸. 2014. 鄂尔多斯土地利用生态安全格局优化及方案评价[J]. 中国沙漠, 2014, 34(2) : 590–596. |

| [${referVo.labelOrder}] | 蒙吉军, 朱利凯, 杨倩, 等. 2012. 鄂尔多斯市土地利用生态安全格局构建[J]. 生态学报, 2012, 32(21) : 6755–6766. |

| [${referVo.labelOrder}] | Olivero A M, Hix D M. 1998. Influence of aspect and stand age on ground flora of southeastern Ohio forest ecosystems[J]. Plant Ecology, 139 : 177–187. DOI:10.1023/A:1009758501201 |

| [${referVo.labelOrder}] | 欧定华, 夏建国, 张莉, 等. 2015. 区域生态安全格局规划研究进展及规划技术流程探讨[J]. 生态环境学报, 2015, 24(1) : 163–173. |

| [${referVo.labelOrder}] | 潘影, 刘云慧, 王静, 等. 2011. 基于CLUE-S模型的密云县面源污染控制景观安全格局分析[J]. 生态学报, 2011, 31(2) : 0529–0537. |

| [${referVo.labelOrder}] | 潘竟虎, 刘晓. 2015. 基于空间主成分和最小累积阻力模型的内陆河景观生态安全评价与格局优化--以张掖市甘州区为例[J]. 应用生态学报, 2015, 26(10) : 3126–3136. |

| [${referVo.labelOrder}] | 任慧君.2011.区域生态安全格局评价与构建研究[D].北京:北京林业大学 |

| [${referVo.labelOrder}] | 苏泳娴, 张虹鸥, 陈修治, 等. 2013. 佛山市高明区生态安全格局和建设用地扩展预案[J]. 生态学报, 2013, 33(5) : 1524–1534. |

| [${referVo.labelOrder}] | Solomon K R, Sibley P. 2002. New concepts in ecological risk assessment: Where do we go from here[J]. Marine Pollution Bulletin, 44 : 279–285. DOI:10.1016/S0025-326X(01)00252-1 |

| [${referVo.labelOrder}] | 吴健生, 张理卿, 彭建, 等. 2013. 深圳市景观生态安全格局源地综合识别[J]. 生态学报, 2013, 33(13) : 4125–4133. |

| [${referVo.labelOrder}] | 王月建, 徐海量, 王成, 等. 2011. 过去30a玛纳斯河流域生态安全格局与农业生产力演变[J]. 生态学报, 2011, 31(9) : 2539–2549. |

| [${referVo.labelOrder}] | 邬建国. 2000. 景观生态学:格局、过程、尺度与等级[M]. 北京: 高教出版社 . |

| [${referVo.labelOrder}] | 王石英, 蔡强国, 吴淑安. 2004. 首都圈上风向农牧交错带的土地利用评价[J]. 资源科学, 2004, 26 : 67–73. |

| [${referVo.labelOrder}] | 肖笃宁, 陈文波, 郭福良. 2002. 论生态安全的基本概念与研究内容[J]. 应用生态学报, 2002, 13(3) : 354–358. |

| [${referVo.labelOrder}] | 谢花林. 2008. 土地利用生态安全格局研究进展[J]. 生态学报, 2008, 28(12) : 6305–6311. |

| [${referVo.labelOrder}] | 于磊, 邱殿明, 刘莉, 等. 2013. 基于SPCA和AHP联合方法的滦河流域生态环境脆弱性变化规律分析[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(5) : 1588–1594. |

| [${referVo.labelOrder}] | 俞孔坚. 1999. 生物保护的景观生态安全格局[J]. 生态学报, 1999, 19(1) : 8–15. |

| [${referVo.labelOrder}] | 杨姗姗, 邹长新, 沈渭寿, 等. 2015. 基于生态红线划分的生态安全格局构建--以江西省为例[J]. 生态学杂志, 2015, 35(1) : 250–258. |

| [${referVo.labelOrder}] | 俞孔坚. 1998. 景观生态战略点识别方法与理论地理学的表面模型[J]. 地理学报, 1998, 53(增刊) : 11–20. |

| [${referVo.labelOrder}] | 钟式玉, 吴箐, 李宇, 等. 2012. 基于最小累积阻力模型的城镇土地空间重构--以广州市新塘镇为例[J]. 应用生态学报, 2012, 23(11) : 3173–3179. |

| [${referVo.labelOrder}] | 卓静.2008.基于3S技术的陕北地区生态环境遥感动态监测及评价[D].西安:西北大学 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10697-2008076332.htm |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36