近几年秋冬季, 我国中东部地区频繁遭受雾、霾天气侵袭, 尤其是2013年1月、2014年1、2月、2015年11月、12月爆发了多次大范围持续性严重雾、霾过程, 给人民群众生产生活和身体健康带来诸多不利影响.“雾霾”已成为公众、媒体及相关科研业务单位关注的重点(张小曳等, 2013;王自发等, 2014).1961-2005年, 全国平均年霾日数呈现明显增加趋势(高歌, 2008).2000年以来, 京津冀地区霾日数整体呈增加趋势(赵普生等, 2012), 京津冀城市群内不同城市污染物相互影响和沙尘的远距离输送, 更加重了霾天气的危害(王跃思等, 2013).

雾、霾污染天气的形成与气象条件、大气中细粒子浓度有关(Grazia et al., 2001;Li et al., 2010), 静稳天气中弱风、高湿、稳定的边界层结构既有利于形成雾、霾, 又有利于污染物排放量大的地区气溶胶的生成、增长和累积(吴兑等, 2008;Nilson et al., 2001;郭利等, 2011), 进一步增加气溶胶的消光作用, 导致能见度下降及雾、霾天气过程的维持(吴兑等, 2006).边界层结构对于雾、霾形成至关重要, 当低层大气存在梯度很强的“逆温层”时, 边界层高度比较低, 阻止了污染物在垂直方向上的扩散, 致使近地层大气中的污染物浓度急剧增大, 大气能见度和空气质量恶化, 导致雾、霾天气的加剧和维持(Zhou et al., 2005;徐怀刚等, 2002).排放源及区域污染物、水汽传输对于雾、霾重污染天气形成和维持也有关键影响.特别是静稳天气背景、本地污染源强度、特殊地形条件, 以及外来污染物的输送都是京津冀区域大气污染和霾形成的重要原因.

目前, 城市空气污染预报业务中, 静稳天气的判断主要依靠预报员对天气形势的主观定性分析.杨元琴等(2009)通过诊断分析形成空气凝滞的“静稳型”特定气象条件下, 周边区域性污染可能向北京聚集的风场、温度场、湿度场等敏感要素在影响空气质量中的贡献, 建立了针对2008年北京奥运会期间的空气质量气象条件PLAM指数预报方法.王耀庭等(2012)也指出静稳天气下的大气边界层不容易被有效突破, 故不利于大气污染物扩散.张建忠等(2014)指出, 静稳天气是指当大范围近地面大气层持续或超过24 h出现气压场较均匀、静风或风速较小的天气.在静稳天气条件下, 湍流受到抑制, 特别是当逆温层出现时, 低空中的水汽和颗粒物不易扩散, 极易形成雾霾天气.因此, 客观定量的静稳天气指数研究就显得非常必要和紧迫.静稳天气指数应当综合考虑湿度、风速、气压、逆温强度、混合层高度等大气温湿压条件及稳定状况, 该指数的大小能反映大气水平与垂直稀释、扩散能力.

此外, 国外已有研究证明, 大气污染物可通过平流输送对其他地区产生影响(Chiapello et al., 1997;Baker, 2010).国内也有研究指出, 北京地区的大气污染是本地排放与周边区域输送作用的共同结果(徐祥德, 2002).因此, 结合气象条件、局地地形条件及区域污染源分布情况对气象传输条件进行分析研究显得尤为重要.针对北京及华北地区的大气污染物输送问题, 苏福庆等(2004a, 2004b)利用历史资料总结了北京市外来污染物的主要输入通道, 并指出输送汇及其摆动是形成华北平原及北京重污染区的主要形式.陈朝晖等(2008)通过一次大气污染过程分析了天气型与污染输送路径之间的关系.张志刚等(2004)利用模式模拟污染物的远距离输送和沉降过程, 指出北京大气环境中20%的PM10及23%左右的SO2都来自周边地区.近年来, 在分析污染物传输方面, Hysplit模式及轨迹聚类方法成为重要工具.许多学者以此为基础, 对国内大气污染现象较为严重的城市和地区的污染物传输问题进行了研究(王艳等, 2008;杨素英等, 2010;刘世玺等, 2010;朱佳雷等, 2011;王茜, 2013).此外, 将轨迹聚类与污染物潜在源区分析相结合, 可以更好地理解不同区域对污染物输送的影响(Zhu et al., 2011;Wang et al., 2015).

本文通过2014年2月20-26日持续重污染天气过程分析, 重点从天气系统、静稳条件和传输条件等方面, 构建京津冀地区“静稳天气综合指数”, 以期为建立重污染天气过程的预报提供技术支持, 并为重污染天气的预报预警和防控提供科学依据.

2 资料和方法(Data and methods) 2.1 资料数据本文所用PM2.5监测数据来源于中国环境监测总站全国城市空气质量实时发布平台(逐小时);气象数据来源于中国气象局常规地面观测资料(逐3小时)、探空观测资料(逐12小时)、NCEP再分析资料、数值模式预报产品(欧洲中期数值预报中心(简称EC)细网格资料、中国气象局天气预报全球中期预报系统(简称T639)模式资料).

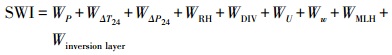

2.2 技术方法按照静稳天气形势所对应的典型边界层特征量, 通过统计确定各气象因子阈值和权重, 建立了静态天气综合指数(SWI).基本思路是用各气象要素值在不同区间对应的雾霾发生概率来衡量该要素对静稳天气的影响程度, 发生概率越高则该要素在该区间内对静稳天气影响程度越大.利用2001-2013年NCEP再分析资料(Kalnay et al., 1996)和地面观测数据, 统计不同站点各气象要素值落在不同区间的条件下雾霾天气出现概率相比气候态概率的倍数作为各要素值区间对应的分指数.在统计的基础上结合预报员的主观经验, 挑选对静稳天气具有较好指示意义的因子及其阈值, 并匹配相应权重.其中, 静态天气综合指数包括P、ΔT24、ΔP24、RH、850 hPa散度、850 hPa垂直速度绝对值、10 m水平风速、混合层高度、特征层逆温等9个因子, 各因子具体阈值和分配权重见表 1.静稳指数越高表示大气污染综合扩散能力越差, 大气越容易形成和维持污染.静稳天气综合指数(SWI)公式为:

|

(1) |

| 表 1 静稳天气综合指数的因子阈值及对应权重 Table 1 Factor threshold and corresponding weight of stable weather index |

式中, WP、WΔT24、WΔP24、WRH、WDIV、WU、Ww、WMLH、Winversion layer分别为各因子权重.

2.2.1 混合层高度混合层高度是地面上空某一给定区域污染物可能发生混合的垂直距离, 是湍流特征不连续界面的高度, 即空气污染物可以上升的最大高度.它表征了污染物在垂直方向被热力对流和动力湍流输送所能达到的高度, 是影响污染物扩散的重要参数, 与大气稳定度和风速有着密切的关系.混合层高度是决定地面污染浓度的重要因子, 混合层高度越高, 越有利于污染物在垂直方向的扩散, 反之, 混合层高度越低, 越不利于污染物扩散, 易发生霾.

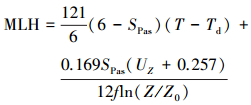

本文中采用罗氏法计算混合层高度, 它是Nozaki于1973年提出的一种利用地面气象资料估算混合层高度的方法(Nozaki, 1973).该方法考虑到大气混合层是热力和动力湍流共同作用的结果, 而且边界层上部大气的运动常与地面气象要素之间存在着相互联系和反馈作用, 因此,可以利用地面气象参数来估算混合层高度.计算公式如下:

|

(2) |

式中, MLH为混合层高度(m), (T-Td)为温度露点差(K), UZ为高度Z处的平均风速(m·s-1), Z0为地表粗糙度(m), f为地转参数(s-1), SPas为Pasquill稳定度级别(根据地面观测资料, 综合考虑热力和动力因子, 把太阳高度角、云量和风速分级定量化, 把大气稳定度分为强不稳定、不稳定、弱不稳定、中性、较稳定和稳定6个级别, 分别以A、B、C、D、E、F表示, SPas值依次为1~6).

除了罗氏法, 干绝热曲线法也是计算混合层高度的一种方法.此法是Holzworth在研究美国一些地区日平均最大混合层高度时, 于20世纪60年代提出的.该法忽略了平流、下沉及机械湍流的影响, 主要考虑热力湍流.该法利用每天的8:00气温探空资料, 在Tlogp图上画出气温廓线(8:00, 取当天14:00的地面气温作干绝热曲线, 廓线与曲线的交点到下垫面的铅直距离称为日平均最大混合层高度.干绝热曲线法计算大气混合层高度的结果相对较准, 但在没有大气探空资料时, 干绝热曲线法无法应用;且罗氏法计算的大气混合层高度偏低, 用于评估大气垂直方向扩散能力的时候偏安全;且所需的均为常规气象资料, 较易获得, 在没有探空资料情况下, 是比较实用的方法.

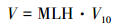

2.2.2 通风系数混合层高度乘以混合层内平均风速, 可反映混合层内通风情况(用V表示, 单位m2·s-1), 该值越小越不利于污染物扩散.由于混合层内资料垂直分辨率较低, 一般可用10 m风速代替混合层内平均风速, 计算公式如下:

|

(3) |

式中, MLH为混合层高度(m), V10为10 m水平风速(m·s-1).

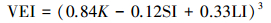

2.2.3 垂直交换系数垂直交换系数(VEI)主要表征垂直方向湍流交换的剧烈程度, 一般指数低表示垂直方向湍流交换偏弱, 容易发生雾霾, 计算式如下:

|

(4) |

|

(5) |

|

(6) |

式中, K为气团指数;SI为沙氏稳定度指数;LI为抬升指数;(T850-T500)为850 hPa与500 hPa的温度差(℃), 代表气温直减率;Td850为850 hPa的露点(℃), 表示低层水汽条件;(T700-Td700)为700 hPa的温度露点差(℃), 反映中层饱和程度和湿层厚度(℃);T500为500 hPa面上的层结曲线温度(℃);Ts为气块从850 hPa层上沿干绝热线抬升到凝结高度后, 再沿湿绝热线抬升到500 hPa的温度(℃).

K指数是反映稳定度和湿度条件的综合指标, 一般K值越大表示大气层越不稳定.SI表示气层稳定情况, SI<0表示气层不稳定, SI负值越大, 越不稳定.LI是一种表示自由对流高度以上不稳定能量大小的指数, 它表示一个气块从抬升凝结高度出发, 沿湿绝热线上升到500 hPa (海拔5500 m左右高度)处所具有的温度被该处实际大气温度所减得到的差值(℃).当差值为负数时, 表明气块比环境温度更暖, 因而将会继续上升; 该差值的绝对值越大, 出现对流天气的可能性也越大; 差值为正数时, 表示大气层结稳定.

3 京津冀地区持续重污染天气分析(Analysis for continuous heavy pollution weather in Beijing-Tianjin-Hebei) 3.1 持续重污染天气过程分析2014年2月20-26日, 北京、天津、河北、山西、山东、河南、辽宁、陕西关中、内蒙古中东部偏南地区等地出现了大范围持续性重污染霾天气, 涉及11个省(区、市), 覆盖面积达207万km2, 尤其在京津冀最为严重, 其中, 北京、天津、石家庄PM2.5过程平均浓度值分别达到256、181、365 μg·m-3(2月20日0:00至26日24:00全市平均), 峰值小时浓度分别为572 μg·m-3(26日12:00)、279 μg·m-3(26日20:00)、634 μg·m-3(26日14:00), 最低能见度不足500 m, 局地不足200 m.此次重污染天气过程从19日夜间开始发展, 近地层受弱辐合线和辐射降温影响, 相对湿度增加, PM2.5浓度上升;20日白天, 北京、河北中南部PM2.5浓度达到150 μg·m-3, 此后重污染天气持续且范围增大、强度加重;26日傍晚起, 受降水和冷空气影响重污染天气自北向南减弱消散.此次污染过程持续时间长、污染重、能见度低、范围大, 造成了极大影响, 为此环境保护部与中国气象局首次联合发布重污染天气预报.北京市20日12:00启动霾黄色预警, 21日12:00升级至橙色预警;天津市21日16:00发布霾黄色预警信号;石家庄市于21日24:00启动重污染天气黄色预警等;各级政府及相关部门联防联动, 迅速启动应急预案, 采取相应措施, 积极应对重污染天气, 全力将重污染影响降到最低限度, 取得了良好的社会经济效益.

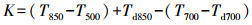

2013年2月20-26日京津冀重污染天气过程发生在特殊的气象条件下.500 hPa平均环流形势场(图 1a)显示, 2月20-26日, 极涡位于北美大陆北侧, 中心低压约为500 dgpm, 强度不大, 在西西伯利亚有小股冷空气分裂南下, 但路径偏西、强度偏弱;亚洲东部位于弱高压脊控制, 高空以偏西气流为主, 乌拉尔山高压脊明显偏弱, 不利于引导冷空气东移南下.在平均海平面气压场上(图 1b), 京津冀及周边地区位于地面高压后部, 等压线较为稀疏, 气压梯度小, 造成地面风速较小(<3 m·s-1), 大气污染水平扩散能力持续偏差.

|

| 图 1 2014年2月20-26日500 hPa平均高度场及距平(a)、平均海平面气压场(b) Fig. 1 500 hPa mean height field and anomaly (a), mean sea level pressure field (b) in February 20 to 26, 2014 |

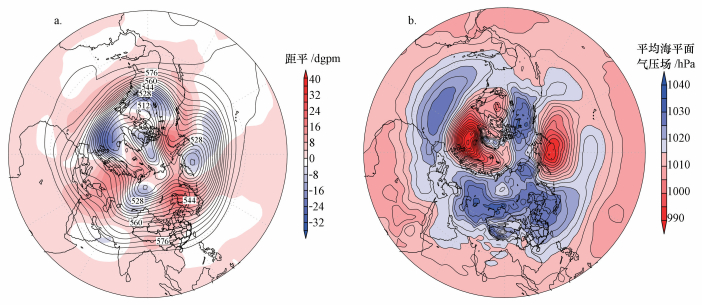

从边界层特征物理量来看(图 2), 混合层高度低(<1000 m)、地表通风系数小(<3000 m2·s-1)、垂直交换系数小(接近0)且存在逆温, 不利于大气中污染物和水汽的垂直和水平扩散, 静稳天气长时间维持.李梦等(2015)利用云高仪对2014年污染严重的2月京津冀区域4个站点(北京、天津、石家庄和秦皇岛)的大气混合层高度(MLH)进行了同步连续观测, 分析结果表明:秦皇岛MLH月均值最高达到(865±268) m;石家庄最低为(568±207) m;北京和天津分别为(818±319) m和(834±334) m;结合气象数据分析发现, 辐射和风速是影响混合层高度的主要因素.

|

| 图 2 2014年2月19日至27日北京单站物理要素的变化(物理要素包括:10 m风速(U)、2 m相对湿度(RH)、混合层高度(MLH)、PM2.5浓度(PM2.5)、垂直交换系数(VEI)、通风系数(SVC)) Fig. 2 The variation of physical factors in Beijing from February 19 to 27, 2014(Physical factors include: 10 meters height wind speed (U), 2 meters height relative humidity (RH), mixing layer height (MLH), concentration of PM2.5(PM2.5), vertical exchange coefficient (VEI), ventilation coefficient (SVC)) |

从低层水汽通量散度和风场来看(图略), 地面高压西侧的偏南或偏东气流有助于污染物和水汽向京津冀地区输送和聚集, 使能见度进一步降低、污染物浓度进一步升高.此外, 长时间静稳天气造成大气中污染物累积和二次反应效应, 使得重污染天气逐渐加剧, 整个过程中PM2.5浓度维持在150 μg·m-3以上, 最大值超过450 μg·m-3.

为了更好地分析此次京津冀重污染过程, 本文还选用2014年1-3月京津冀其他3次污染天气过程进行静稳天气及传输条件简要对比.总共4次过程分别出现在1月13-19日(过程1)、2月13-17日(过程2)、2月20-26日(过程3)和3月7-11日(过程4, 下同).

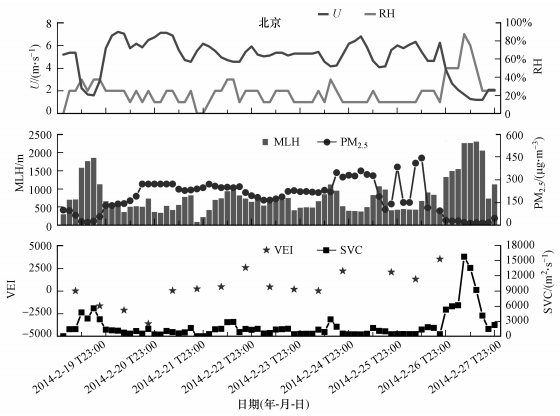

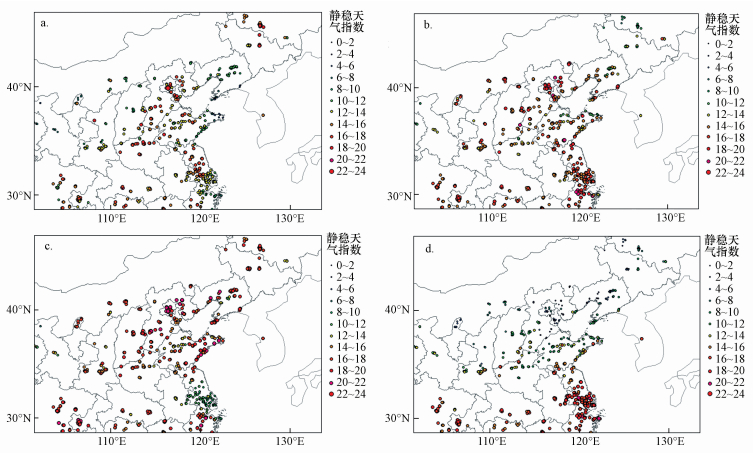

3.2 静稳天气指数与PM2.5浓度关系从静稳天气指数的建立和物理意义来看, 静稳天气指数在一定程度上反映出重污染天气的形成、维持与减弱消散.如图 3所示, 2月20日8:00京津冀污染天气开始发展, 区域静稳天气指数增大(区域平均值从19日20:00的11.2增大至14.2), 2月24、25日重污染天气达到并维持峰值, 静稳天气指数也维持高位(区域平均日均值分别为14.5和14.4), 26日20:00开始受冷空气影响, 京津冀地区静稳天气形势逐渐破坏, 静稳指数降低(从26日8:00的15.0下降到26日20:00的9.6和27日8:00的7.3), PM2.5浓度随着下降(从26日8:00的228 μg·m-3下降到26日20:00的170 μg·m-3和27日8:00的55 μg·m-3), 污染天气结束.可见, 静稳指数可以较好地指示污染天气的发展、维持和消散阶段.京津冀污染消散阶段, 往往受较强冷空气影响, 气象条件的作用尤为显著, 构建静稳指数所用因子可以反映冷空气的强度和到达时间, 因此, 通过静稳天气指数可以准确把握污染天气的结束.同理, 大气清洁时段京津冀地区多受冷空气控制, 静稳天气指数可以反映这种天气形势, 因此,也可用于清洁过程.

|

| 图 3 2014年2月20(a)、24(b)、25(c)、27(d)日静稳天气指数分布 Fig. 3 The distribution of stagnant weather index in February 20(a), 24(b), 25(c) and 27(d), 2014 |

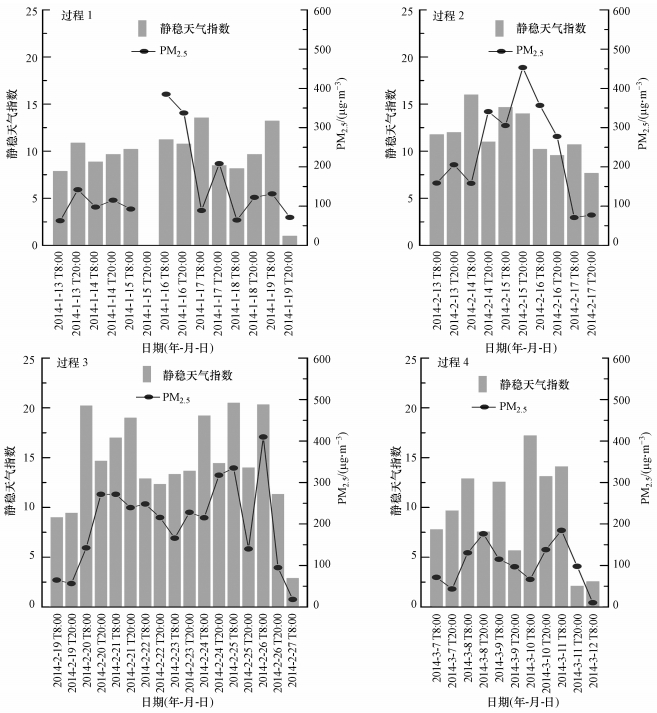

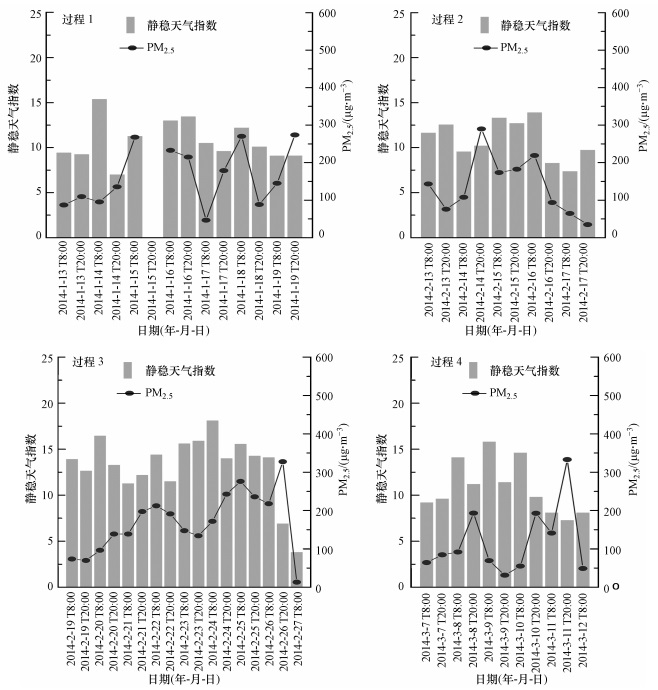

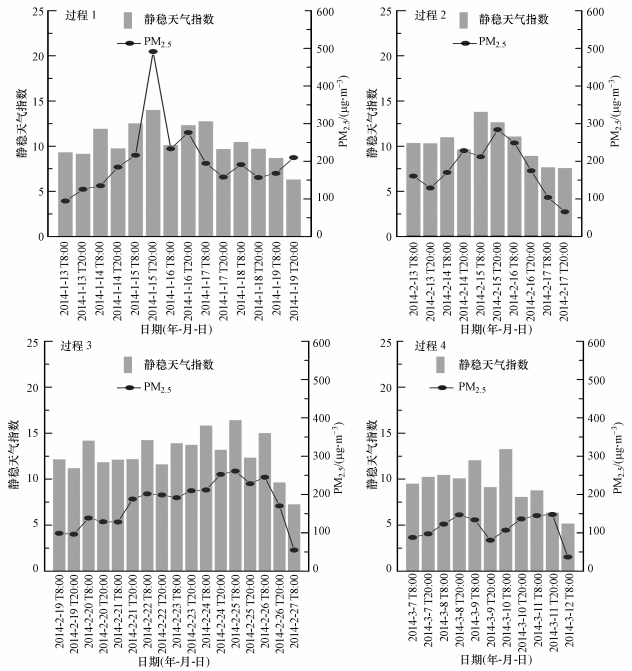

从北京市4次过程静稳天气指数与PM2.5浓度值的时间序列分布来看(图 4), 两者均有很好的对应关系, 随着静稳天气指数逐渐升高(下降), PM2.5浓度逐渐升高(下降), 相关系数均在0.3以上, 过程3的相关系数甚至高达0.74;此外, 过程3的静稳天气指数大于过程1、2, 明显大于过程4, 且在高位稳定维持, 北京均在12以上, 表示过程3的静稳条件明显持续偏强, 相应的PM2.5浓度也维持高位(250~450 μg·m-3), 总体上高于其他3次过程, 但过程1、2的部分时段PM2.5浓度也超过400 μg·m-3, 这与过程3期间政府采取有效减排措施密切相关(防止PM2.5浓度继续升高).污染天气过程有一定的区域性特征, 从天津市及京津冀和山东北部的区域平均情况也能看出静稳天气指数与PM2.5之间正相关的特征, 也能反映区域联防联控的有效性(图 5、6).

|

| 图 4 4次过程期间北京市静稳天气指数及PM2.5浓度变化 Fig. 4 The stagnant weather index and concentration of PM2.5 in Beijing during 4 times process |

|

| 图 5 4次过程期间天津市静稳天气指数及PM2.5浓度变化 Fig. 5 The stagnant weather index and concentration of PM2.5 in Tianjin during 4 times process |

|

| 图 6 4次过程期间京津冀和山东北部(113°E~120°E, 36°N~43°N)平均静稳天气指数及PM2.5浓度时间序列 Fig. 6 The stagnant weather index and concentration of PM2.5 in Jingjinji District and north part of Shandong (113°~120°E, 36°~43°N) |

为评估污染过程中静稳天气指数与实际污染情况的关系, 计算了北京和天津地区4次污染过程中静稳天气指数与PM2.5浓度的相关系数及显著性水平, 由于单次过程数据样本较少, 将4次过程综合成一个序列进行评估.北京地区两者相关系数0.5, 在0.01水平上显著相关.

上述统计表明, 静稳天气指数与PM2.5浓度并非完全对应, 说明污染强度除了受局地静稳天气条件控制外, 还有其它重要影响因子.天津市11日20:00静稳天气指数只有7.5, 而PM2.5浓度突然增高至350 μg·m-3, 主要是西北风输送造成的瞬时浓度偏高.从京津冀及山东北部的平均静稳天气指数及PM2.5浓度时间序列也发现类似特征(图 6).

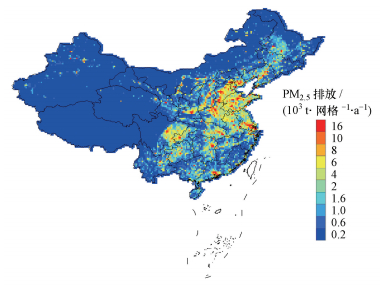

3.3 污染物传输条件分析空气污染物传输条件也是京津冀重污染天气的主要成因.本文传输条件分析主要依靠污染物浓度和低层风进行分析判断.从2012年中国区域PM2.5排放清单来看(图 7), 华北中南部(尤其是河北南部沿山一带)一次细颗粒物排放明显较多, 这样当近地层为一致的偏南风时, 就容易引起区域内的输送, 并在山前一带受地形影响造成污染物的堆积.

|

| 图 7 2012年中国区域PM2.5排放清单(源自清华大学MEIC模式) Fig. 7 Multi-resolution emission inventory for China of PM2.5 in 2012 |

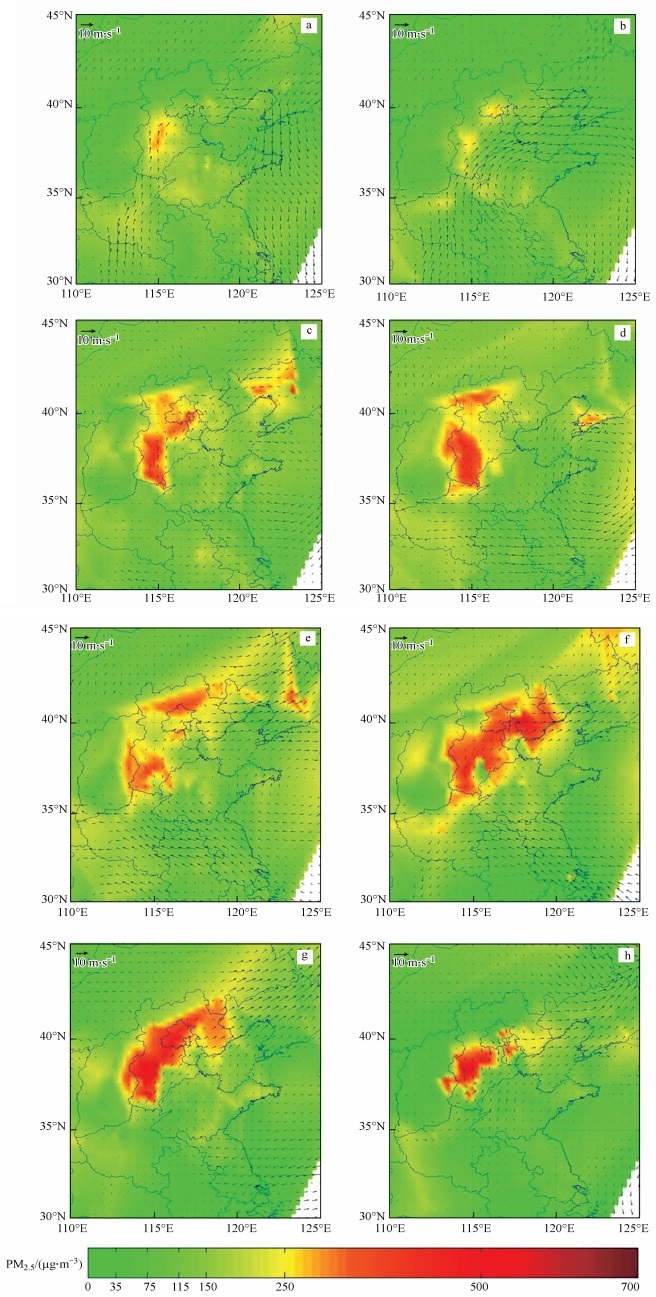

2月20-22日, 污染物向北京、河北中部、天津西部输送明显, 23日风速很小, 输送相对不明显, 24-25日向华北中东部输送再次加强, 24-26日上午污染物浓度逐渐增加, 维持高位, 随着26日夜间转为北风, 污染物快速向南输送扩散(图 8).相反, 3月9日20:00起(图略), 污染物向北京和河北中部一带输送, 到10日20:00京津冀地区PM2.5浓度明显增加, 11日8:00仍有污染物向燕山以南和太行山以东一带输送聚集, 11日20:00受冷空气影响, 东北风明显加大, 污染物向南偏东输送, 天津、河北南部短时浓度仍较高, 12日8:00时进一步扩散传输, 河南北部短时PM2.5浓度加大, 京津冀污染天气过程结束.两次过程的传输特征也存在明显差异, 过程3持续传输, 过程4传输时间较短, 且华北东部的偏南风过大, 不易滞留, 这也是过程3污染天气过程明显偏强的原因之一.

|

| 图 8 2014年2月20日8:00至26日20:00 PM2.5浓度与925 hPa风场分布(a. 20日8:00, b. 21日8:00, c. 22日8:00, d. 23日8:00, e. 24日8:00, f. 25日8:00, g. 26日8:00, h. 20日20:00) Fig. 8 The distribution of PM2.5 and 925 hPa wind from February 20 8:00 to 26 20:00, 2014 |

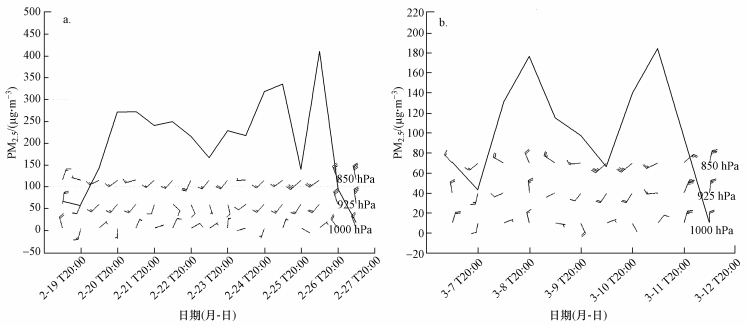

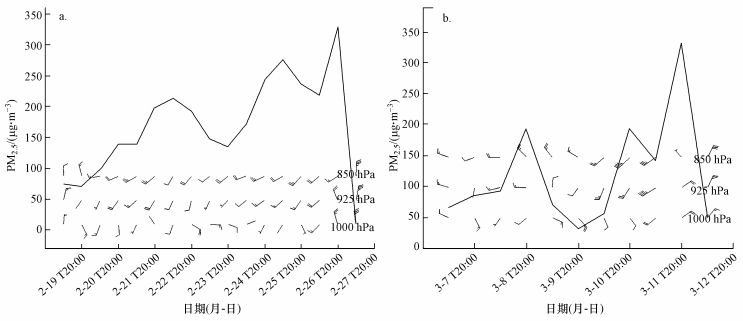

从时间序列分布也发现类似特征, 以北京为例(图 9), 2月19日20:00至26日8:00, 925~850 hPa北京以西南风为主, 有利于污染物输送, 22-23日925 hPa为弱东南风, 地面为弱东北风, 输送稍弱, 这段时间PM2.5浓度相应也低一些, 到了26日20:00整层出现较强西北风, PM2.5迅速降低.而3月8日整层为西北风, 9日20:00至11日8:00时925~850 hPa以西南风为主, 但近地面输送不明显(出现弱的东北风或东南风), 整体输送条件比第一次过程差, 11日20:00地面转为一致北风, PM2.5浓度迅速下降.天津市的PM2.5浓度、风场变化关系与北京市相似(图 10), 在2月19日20:00至26日8:00, 925~850 hPa以西南风为主, 有利于污染物输送, PM2.5浓度上升并维持高位, 22-23日地面出现弱东北风, 输送稍弱, PM2.5浓度稍有回落, 但到了26日20:00整层1000~925 hPa出现了西北风, PM2.5浓度并未迅速降低, 而是快速上升, 主要由北京等上游地区污染物沿西北路径输送造成, 这一点与北京市存在差异;3月11日天津市也有此特点, 11日20:00天津市一致北风, PM2.5浓度快速上升, 12日凌晨迅速下降.

|

| 图 9 2014年2月19-27日(a)、3月7-12日(b)北京市风及PM2.5浓度的时间序列 Fig. 9 The wind and PM2.5 concentration in Beijing from February 19 to 27, 2014(a) and from March 7 to 12, 2014(b) |

|

| 图 10 2014年2月19-27日(a)、3月7-12日(b)天津市风及PM2.5浓度的时间序列 Fig. 10 The wind and PM2.5 concentration in Tianjin from February 19 to 27, 2014(a) and from March 7 to 12, 2014(b) |

本文对2014年2月20-26日京津冀地区持续重污染过程进行了诊断分析, 重点分析了静稳气象条件和传输条件, 并与2014年其它3次污染天气过程进行了简要对比.结果表明:

1) 京津冀及周边地区位于地面弱高压后部, 等压线较为稀疏, 气压梯度小, 造成地面风速较小, 混合层高度低、通风系数小和逆温存在, 不利于大气中污染物的水平和垂直扩散, 构成了重污染天气出现和维持的有利气象条件.

2) 静稳天气指数对于重污染天气有一定指示意义, 高静稳天气指数通常对应高PM2.5浓度, 两者呈显著正相关;2月20-26日静稳天气指数总体上大于其他过程, 且在高位长时间维持, 造成污染持续时间更长、影响更严重, 但减排措施实施限制了PM2.5浓度的进一步上升.

3) 传输条件也是京津冀重污染天气的主要成因之一, 污染物浓度与低层风场变化关系密切.地面高压西侧的偏南或偏东气流有助于污染物和水汽向京津冀地区输送和聚集, 使污染物浓度进一步升高、能见度进一步降低.

本文仅仅对典型重污染过程的静稳天气和传输条件进行了分析, 后续将改进静稳指数, 构建传输指数, 并建立综合污染气象条件指数, 为重污染天气分析和预报提供定量化气象指标.

| [${referVo.labelOrder}] | Chiapello I, Bergametti G, Chatenet B, et al. 1997. Origins of African dust transported over the northeastern tropical Atlantic[J]. Journal of Geophysical Research, 102(D12) : 13701–13709. DOI:10.1029/97JD00259 |

| [${referVo.labelOrder}] | 陈朝晖, 程水源, 苏福庆, 等. 2008. 华北区域大气污染过程中天气型和输送路径分析[J]. 环境科学研究, 2008, 21(1) : 17–21. |

| [${referVo.labelOrder}] | 高歌. 2008. 1961-2005年中国霾日气候特征及变化分析[J]. 地理学报, 2008, 63(7) : 761–768. |

| [${referVo.labelOrder}] | Grazia M M, Stefano V, Gianluigi V, et al. 2001. Characteristics of PM10 and PM2.5 particulate matter in the ambient air of Milan[J]. Atmospheric Environment, 35(27) : 4639–4650. DOI:10.1016/S1352-2310(01)00124-8 |

| [${referVo.labelOrder}] | 郭利, 张艳昆, 刘树华, 等. 2011. 北京地区PM10质量浓度与边界层气象要素相关性分析[J]. 北京大学学报, 2011, 47(4) : 607–612. |

| [${referVo.labelOrder}] | Horton D E, Diffenbaugh N S. 2012. Response of air stagnation frequency to anthropogenically enhanced radiative forcing[J]. Environmental Research Letters, 7(4) : 044034. DOI:10.1088/1748-9326/7/4/044034 |

| [${referVo.labelOrder}] | Holzworth G C. 1967. Mixing depths, wind speeds and air pollution potential for selected locations in the United States[J]. Journal of Applied Meteorology, 6(6) : 1039–1044. DOI:10.1175/1520-0450(1967)006<1039:MDWSAA>2.0.CO;2 |

| [${referVo.labelOrder}] | Kalnay E, Kanamitsu M, Kistler R, et al. 1996. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project[J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 77(3) : 437–471. DOI:10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2 |

| [${referVo.labelOrder}] | 李梦, 唐贵谦, 黄俊, 等. 2015. 京津冀冬季大气混合层高度与大气污染的关系[J]. 环境科学, 2015, 36(6) : 1935–1943. |

| [${referVo.labelOrder}] | Li L, Wang W, Feng J, et al. 2010. Composition, source, mass closure of PM2.5 aerosols for four forests in eastern China[J]. Journal of Environmental Sciences, 31(3) : 405–412. |

| [${referVo.labelOrder}] | 刘世玺, 安俊琳, 朱彬, 等. 2010. 远距离输送作用对南京大气污染的影响[J]. 生态环境学报, 2010, 19(11) : 2629–2635. |

| [${referVo.labelOrder}] | Nilson E D, Patero J, Boy M. 2001. Effects of air masses and synoptic weather on aerosol formation in the continental boundary layer[J]. Tellus Series B-Chemical and Physical Meteorology, 53(4) : 462–478. DOI:10.1034/j.1600-0889.2001.d01-32.x |

| [${referVo.labelOrder}] | Nozaki K Y.1973.Mixing Depth Model Using Hourly Surface Observations[R].Report 7053 |

| [${referVo.labelOrder}] | 苏福庆, 高庆先, 张志刚, 等. 2004a. 北京边界层外来污染物输送通道[J]. 环境科学研究, 2004a, 17(1) : 26–29. |

| [${referVo.labelOrder}] | 苏福庆, 任阵海, 高庆先, 等. 2004b. 北京及华北平原边界层大气中污染物的汇聚系统--边界层输送汇[J]. 环境科学研究, 2004b, 17(1) : 21–25. |

| [${referVo.labelOrder}] | Wang J K L, Angell J K.1999.Air stagnation climatology for the United States (1948-1998)[R].No.1. Atlas:NOAA/Air Resources Laboratory.73 |

| [${referVo.labelOrder}] | 王茜. 2013. 利用轨迹模式研究上海大气污染的输送来源[J]. 环境科学研究, 2013, 26(4) : 357–363. |

| [${referVo.labelOrder}] | 王艳, 柴发合, 刘厚凤, 等. 2008. 长江三角洲地区大气污染物水平输送场特征分析[J]. 环境科学研究, 2008, 21(1) : 22–29. |

| [${referVo.labelOrder}] | 王耀庭, 李威, 张小玲, 等. 2012. 北京城区夏季静稳天气下大气边界层与大气污染的关系[J]. 环境科学研究, 2012, 25(10) : 1092–1098. |

| [${referVo.labelOrder}] | 王跃思, 姚利, 刘子锐, 等. 2013. 京津冀大气霾污染及控制策略思考[J]. 中国科学院院刊, 2013, 28(3) : 353–363. |

| [${referVo.labelOrder}] | 王自发, 李杰, 王哲东, 等. 2014. 2013年1月我国中东部强霾污染的数值模拟和防控对策[J]. 中国科学:地球科学, 2014, 44 : 3–14. |

| [${referVo.labelOrder}] | 吴兑, 毕雪岩, 邓雪娇, 等. 2006. 珠江三角洲大气灰霾导致能见度下降问题研究[J]. 气象学报, 2006, 64(4) : 510–517. |

| [${referVo.labelOrder}] | 吴兑, 廖国莲, 邓雪娇, 等. 2008. 珠江三角洲霾天气的近地层输送条件研究[J]. 应用气象学报, 2008, 19(1) : 1–9. |

| [${referVo.labelOrder}] | 徐怀刚, 邓北胜, 周小刚, 等. 2002. 雾对城市边界层和城市环境的影响[J]. 应用气象学报, 2002, 13(特刊) : 170–176. |

| [${referVo.labelOrder}] | 徐祥德. 2002. 北京及周边地区大气污染机理及调控原理研究[J]. 中国基础科学, 2002(8) : 19–22. |

| [${referVo.labelOrder}] | 杨素英, 赵秀勇, 刘宁微. 2010. 北京秋季一次重污染天气过程的成因分析[J]. 气象与环境学报, 2010, 26(5) : 13–16. |

| [${referVo.labelOrder}] | 杨元琴, 王继志, 侯青, 等. 2009. 北京夏季空气质量的气象指数预报[J]. 应用气象学报, 2009, 20(6) : 649–654. |

| [${referVo.labelOrder}] | 张建忠, 孙瑾, 缪宇鹏. 2014. 雾霾天气成因分析及应对思考[J]. 中国应急管理, 2014(1) : 16–21. |

| [${referVo.labelOrder}] | 张小曳, 孙俊英, 王亚强, 等. 2013. 我国雾-霾成因及其治理的思考[J]. 科学通报, 2013, 58 : 1178–1187. |

| [${referVo.labelOrder}] | 张志刚, 高庆先, 韩雪琴, 等. 2004. 中国华北区域城市间污染物输送研究[J]. 环境科学研究, 2004, 17(1) : 14–20. |

| [${referVo.labelOrder}] | 赵普生, 徐晓峰, 孟伟, 等. 2012. 京津冀区域霾天气特征[J]. 中国环境科学, 2012, 32(1) : 31–36. |

| [${referVo.labelOrder}] | Zhou L, Xu X D, Ding G A, et al. 2005. Diurnal variations of air pollution and atmospheric boundary layer structure in Beijing during winter 2000/2001[J]. Advances in Atmospheric Sciences, 22(1) : 126–132. DOI:10.1007/BF02930876 |

| [${referVo.labelOrder}] | 朱佳雷, 王体健, 邢莉, 等. 2011. 江苏省一次重霾污染天气的特征和机理分析[J]. 中国环境科学, 2011, 31(12) : 1943–1950. |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36