2. 上海市环境科学研究院, 上海 200233

2. Shanghai Academy of Environmental Sciences, Shanghai 200233

随着社会经济的快速发展和城市化进程的不断加快, 长三角地区已经成为中国的主要雾霾污染区之一, 且霾天气有逐渐增多的趋势(邓君俊, 2011), 而颗粒物特别是细颗粒物污染加重是造成能见度下降、区域霾天气增加的根本原因(程真, 2013;Yu et al., 2001; Yu et al., 2004; Chan et al., 2008).霾天气的成因主要受两方面影响:一是人为排放源, 二是气象条件, 污染物随大气环流通过中远距离传输到其他城市是形成区域性大气污染的重要原因(徐祥德, 2004).因此, 了解局地短距离输送和跨区域长距离输送对长三角冬季霾天气的预警和防控具有重要意义.

国内外已有不少研究表明, 气流轨迹输送对城市乃至区域大气污染和空气质量有重要影响(Tang et al., 2014; Schwarz et al., 2012; Borge et al., 2007).Yu等(2014)采用HYSPLIT模式研究了本地排放和区域传输对杭州市重污染天气的贡献.梁丹等(2015)对重庆市冬季PM2.5、SO2和NO2的来源分布特征进行了研究, 发现重庆市冬季外来输送特征明显的月份是12月和1月, 不同方向的气流经过的区域污染源密集程度不一, 携带的污染物浓度差异也较大.Han等(2011)通过PSCF方法研究了重污染期间抵达韩国春川的后向轨迹分布情况, 以及中国北部颗粒物跨境传输对其空气质量的影响.Payra等(2016)同样采样PSCF方法对输送至印度斋普尔市的气流轨迹进行了研究, 发现来自不同方向的气流轨迹所携带的颗粒物粒径存在明显差异, 且细颗粒物和粗颗粒物的潜在来源有明显不同.Zhang等(2010)以分布在我国3个不同地区的监控站为研究对象, 采用HYSPLIT方法分析了在高强度生物质燃烧期间大气颗粒物中有机碳组分OC和元素碳组分EC的潜在来源分布.这些研究对了解单受点城市的污染来源和短时间高浓度污染事件的成因分析有重要意义, 然而针对整个城市群(如长三角城市群)的污染物潜在来源和气流轨迹对区域性细颗粒物污染的传输贡献的研究仍然较少.

大量相关研究(Che et al., 2009;Wang et al., 2012;Wang et al., 2015;Li et al., 2016;童尧青等, 2007;贾梦唯等, 2010;李莉等, 2015;安静宇, 2015;周奕珂等, 2016)表明, 近年来长三角地区许多城市冬季霾污染情况正在加重, 12月更是长三角区域严重霾天气频发的重要季节.本研究基于HYSPLIT后向轨迹多受点模式, 结合天气形势、轨迹聚类分析(Cluster Analysis)、潜在源贡献因子法(PSCF)和浓度权重轨迹法(CWT), 对2015年12月长三角区域冬季主要污染传输通道和重度污染过程中细颗粒物潜在来源分布进行模拟研究, 通过分析冬季长三角区域4次重度污染过程的气象特征、轨迹传输特征和细颗粒物潜在来源分布, 以期揭示长三角城市群冬季污染传输特征和成因, 为区域大气联防联控提供科学依据.

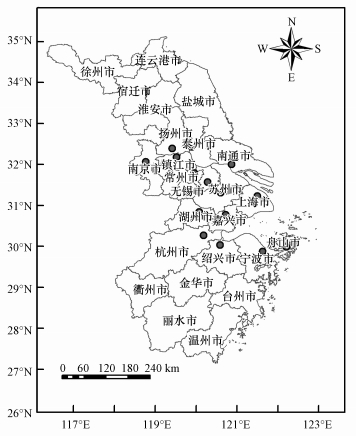

2 材料与方法(Material and methods) 2.1 研究区域研究区域覆盖江浙沪两省一市, 包括上海、南京、扬州、镇江、泰州、常州、南通、无锡、苏州、杭州、湖州、嘉兴、绍兴、宁波、舟山共15个长三角区域主要城市, 图 1和表 1分别给出了HYSPLIT多受点模式输入的各城市站点分布及其经纬度信息.

|

| 图 1 长三角主要城市和站点分布 Fig. 1 Major cities and receptor stations in the Yangtze River Delta region |

| 表 1 长三角主要城市站点经纬度 Table 1 Longitude and Latitude of receptor stations |

研究使用TrajStat软件, 该软件利用美国大气海洋局(NOAA)开发的HYSPLIT轨迹模式和GIS技术计算轨迹聚类、PSCF和CWT, 并将计算结果可视化(Wang et al., 2009).本研究结合NCEP (National Center for Environmental Prediction, 美国国家环境预报中心)提供的GDAS气象数据(全球资料同化系统, ftp://arlftp.arlhq.noaa.gov/pub/archives/gdas1), 分辨率为1°×1°, 在TrajStat软件中输入表 1中的15个城市站点的经纬度作为模拟受点, 每天逐小时(00:00-23:00)计算到达长三角区域的72 h后向轨迹, 轨迹计算起始点高度设为100 m, 研究区域范围选择为100°~125°E、25°~50°N, 并把区域划分2500个0.5°× 0.5°的小网格, 长三角区域15个城市站点PM2.5、PM10、SO2、NO2和CO质量浓度小时均值等数据来源为国家环境保护部(http://datacenter.mep.gov.cn/).

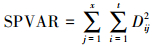

2.3 后向轨迹聚类后向轨迹聚类是根据气团轨迹的空间相似度, 即传输速度和方向, 对所有轨迹进行分组, 通过计算每对轨迹组合的空间相异度(SPVAR)和总空间相异度(TSV)对所有达到模式受点区域的气团轨迹进行分组聚类, 对分析各个时间段受点的主导气流方向和污染物潜在来源有重要意义.SPVAR计算如公式(1)所示.

|

(1) |

式中, Dij为第i条轨迹中第j个小时的停留点到平均轨迹相应点的距离, t为轨迹时间长度, x为该聚类中轨迹条数, TSV为所有聚类的SPVAR之和(赵倩彪等, 2014).

本研究利用TrajStat软件聚类分析中的角距离法(Angle Distance), 将2015年12月长三角15个城市站点的所有后向轨迹按照传输方向和速度分为4类.

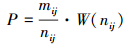

2.4 PSCF分析和CWT分析PSCF算法和CWT算法都是通过气流轨迹识别大气污染物潜在来源的方法(Begum et al., 2005).PSCF算法是一种通过计算污染轨迹与所有轨迹在途经区域停留时间的比值来指示每个网格对受点地区的污染贡献的条件概率函数(Zeng et al., 1989; Gao et al., 1993; Hopke et al., 1993), 其定义经过某一区域的气团到达受点所对应某要素值(本文指PM2.5质量浓度)超过设定阈值(本研究设定值为PM2.5国家环境空气质量二级标准75 μg·m-3), 计算网格范围内每条轨迹的要素值, 若要素值高于设定阈值, 则认为该轨迹为污染轨迹, 其值越大则说明该网格中污染轨迹所占的比例越高.由于PSCF的误差会随着网格与采样点的距离增加而增加(王爱平等, 2014), 本文引入Wij(权重因子)来降低PSCF的不确定性.PSCF值(P)和Wij计算如公式(2)和(3)所示, 公式(3)中Wij权重函数的确定参考Zeng等(1989)、Polissar等(1999)和张磊等(2013)的研究成果.

|

(2) |

|

(3) |

式中, mij为研究区域内经过网格(i、j)的污染轨迹数, nij为网格(i、j)内所有轨迹数.

PSCF算法可以在一定程度上反映网格对受点污染程度的贡献大小, 但无法区分相同PSCF值的网格对受点污染物浓度贡献的大小, 即网格内轨迹的要素值高出设定阈值的程度范围.因此, 本研究在PSCF算法的基础上引入CWT算法(Seibert et al., 1994; Hsu et al., 2003), 结合Wij计算每个网格中轨迹的污染权重浓度, 反映不同网格区域对研究区域的污染程度贡献, 具体计算方法见式(4).

|

(4) |

式中, Cij为网格(i、j)的平均权重浓度, l是轨迹, M为网格(i、j)内的轨迹数, Cl为轨迹l经过网格(i、j)时对应的受点PM2.5质量浓度, τijl为轨迹l在网格(i、j)所停留的时间.

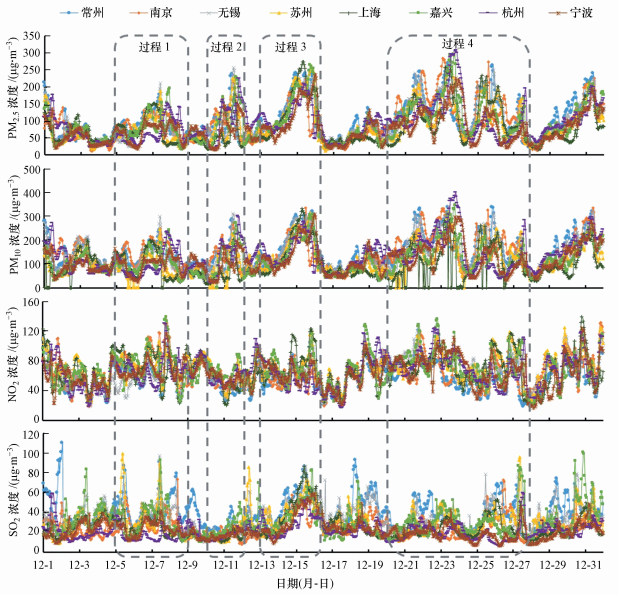

3 结果与讨论(Results and discussion) 3.1 污染过程分析图 2给出了2015年12月长三角区域8个主要城市污染物(PM2.5、PM10、NO2、SO2)质量浓度变化趋势.由图 2可以看出, 期间长三角区域连续发生了4次重污染过程, 分别为污染过程1(5-8日)、污染过程2(10-11日)、污染过程3(13-15日)、污染过程4(20-27日).

|

| 图 2 2015年12月长三角区域主要城市污染物浓度变化 Fig. 2 Time series of pollutant concentrations in the YRD major cities during December 2015 |

污染过程1的污染程度相对较轻, 各城市PM2.5浓度于12月7日陆续达到峰值, 其中, 上海市PM2.5浓度于7日1:00最先达到峰值151.9 μg·m-3, 随后江苏省4个主要城市常州、无锡、苏州和南京陆续于9:00-11:00达到浓度峰值176.8、209.7、187.5和153.1 μg·m-3, 浙江省3个主要城市杭州、嘉兴和宁波PM2.5浓度最晚上升至峰值, 分别于19:00-22:00升至151.9、195和106.9 μg·m-3.

污染过程2持续时间较短, 长三角各城市于11日自北向南陆续抵达浓度峰值.常州市PM2.5小时浓度于11日9:00达到峰值237 μg·m-3;随后南京、无锡和苏州PM2.5小时浓度于11:00到达峰值, 分别为226.3、257和226.3 μg·m-3;1 h后上海PM2.5小时浓度达到峰值178.6 μg·m-3;嘉兴、宁波和杭州PM2.5小时浓度分别于14:00、17:00和18:00达到峰值229.5、148.1和225.8 μg·m-3.此过程期间, 颗粒物浓度明显升高, NO2和SO2气态污染物浓度反而降低, 表明跨区域长距离输送很可能是造成此次污染的主要原因(方修琦等, 2003)

污染过程3和污染过程4的污染最为严重, 且污染过程4持续时间长达1周, 对长三角区域空气质量有严重影响.两次污染过程期间, 常州、南京、无锡、苏州、上海、杭州、嘉兴、宁波等城市均出现了PM2.5小时浓度超200 μg·m-3的重污染天气.污染过程3期间, 上海市PM2.5小时浓度最高达273.7 μg·m-3, 为此次污染过程长三角区域的最高浓度;污染过程4期间, 长三角区域PM2.5最高小时浓度达310.1 μg·m-3.

表 2为根据东亚地面天气形势图(http://web.kma.go.kr/chn/weather/images)统计的4次污染过程期间长三角区域天气形势.由表 2可知, 污染过程1期间, 长三角地区主要受到高压均压场的控制, 近地面风速较小, 稳定的高压天气系统使得底层大气层更加稳定, 不利于污染物向区域以外平流输送, 容易造成局地污染物累积(王喜全等, 2007; 王跃等, 2014; 廖志恒等, 2014).污染过程2和污染过程3期间, 长三角区域地面天气形势相似, 都位于高压场东南方向前部, 冷锋后部, 冷空气由西北方向向东南方向推进, 有利于华北大气污染物扩散(孟燕军等, 2012)传输到长三角地区, 造成长三角地区重污染天气.污染过程4期间, 长三角地区天气形势较为复杂, 前期主要受到高压均场控制, 后期则多位于高压前锋.

| 表 2 4次污染过程长三角区域地面天气形势统计 Table 2 Surface weather patterns of the YRD region during pollution episodes |

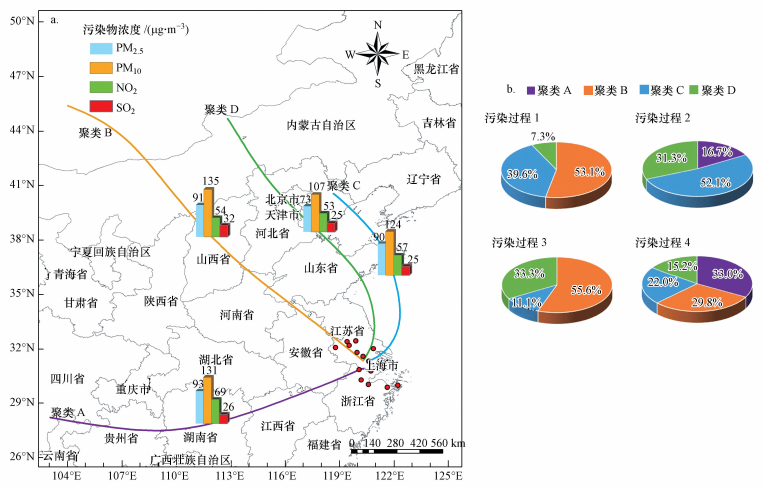

为了探讨长三角区域2015年12月气团轨迹的输送特征, 对长三角区域15个城市12月全月的所有气团轨迹进行聚类分析, 根据气团轨迹的途经区域、移动速度和方向将其分为4类.图 3给出了2015年12月长三角区域气团轨迹的聚类结果, 以及4次污染过程不同气团的分布情况.通过结合不同轨迹和长三角区域污染物的特征分析, 可以基本掌握污染物的大致来源和不同轨迹的污染差异.表 3所示为12月各个轨迹主导时段长三角区域颗粒物(PM2.5、PM10)和主要气态污染物(SO2、NO2、CO)的小时平均质量浓度.

|

| 图 3 2015年12月长三角区域气团轨迹聚类分析(a)和不同污染过程的气团分布(b) Fig. 3 Cluster analysis (a) and cluster distributions of different episodes (b) for the YRD region during December 2015 |

| 表 3 2015年12月长三角各类轨迹区域特征及对应的污染物小时质量浓度 Table 3 Cluster analysis (a) and cluster distributions of different episodes (b) for the YRD region during December 2015 |

由图 3a和表 3可以看出, 2015年12月长三角地区主要受到西北和东北方向(聚类B、C、D)气流影响.来自西方内陆方向的A轨迹途经四川、贵州、湖南、江西、安徽等地抵达长三角区域, 此类气流出现概率较低(14.7%), 但其主导下PM2.5、NO2和CO平均质量浓度及PM2.5/PM10比值较高, 分别达(92.6±47.6)、(68.7±21.1)、(1.3±0.4) μg·m-3和70.5%.

西北内陆方向B轨迹源于蒙古, 其出现概率最高(39.5%)且移动速度最快, 在该轨迹主导下长三角区域颗粒物浓度和SO2浓度都较高, PM2.5、PM10、SO2、NO2平均质量浓度分别为(90.9±59.0)、(135.1±70.5)、(32.4±15.3)和(54.4±21.1) μg·m-3, 其中, PM10和SO2的平均浓度远高于其他3类气团.此类轨迹通常伴随着西北冷空气运动南下, 经过内陆沙尘地区(内蒙、山西)和人为排放较高地区(河南、山东等地)抵达长三角地区(王郭臣等, 2014), 因此, 携带的各类污染物浓度平均值通常较高, 是长三角地区冬季霾天气发生的主导气流(王艳, 2007;程真, 2013;李莉等, 2015;安静宇, 2015).另外, 该气团主导下长三角区域PM2.5/PM10比值最低, 仅为67.3%, 说明粗颗粒物比例相对较大, 可能是气团移动过程中将北方沙尘传输至长三角区域.

与夏季海面气团对长三角区域空气质量起到的改善作用不同(方利江等, 2014), 12月冬季途经海面的C聚类是长三角区域污染事件的主要传输通道之一.此类轨迹出现的概率为20.0%, 移动速度最慢, 说明其主导时段天气较为静稳, 且气团湿度较大有利于污染物的二次生成, 因此, 其主导下长三角区域各类污染物浓度较高且PM2.5/PM10比值最高.说明在冬季扩散条件较差的情况下, 途经海面的气团可能会加剧长三角区域细粒子污染.

北方沿海方向D轨迹途经内蒙、京津冀、山东、江苏抵达长三角区域, 移动速度较快, 出现概率为25.8%, 该气团下长三角区域各类污染物平均质量浓度最低, 可能是由于其较快的移动速度不利于污染物的累积.另外, 该聚类PM2.5/PM10比值较低, 仅为68.5%, 说明该气团主导下粗颗粒物占比较高.

不同污染过程下, 长三角区域受气团的影响存在明显差异.由图 3b可以看出, 污染过程1(5-8日)和污染过程2(10-11日)期间, 长三角地区的气团来源主要由西北(聚类B)或北方(聚类D)长距离输送气团和海面气团(聚类C)共同主导, 粗颗粒物占比较大的气团与途经海上夹带水汽的气团混合, 促进颗粒物的液相反应, 从而加剧污染过程.污染过程3(13-15日)期间, 长三角地区的气团主要来自聚类B和D, 聚类B和D的PM2.5/ PM10比值都较低, 细颗粒物占比较高的海面聚类C的出现概率仅为11.1%, 说明粗颗粒物对此次污染过程的贡献相对较大.污染过程4(20 -27日)期间, 各类气团分布较为平均, 其中, 聚类A出现的概率最高(33.0%), 聚类D出现概率最低(15.2%), 说明此次污染过程期间, 影响长三角地区空气质量的区域范围较广, 且西南地区对其影响加大.

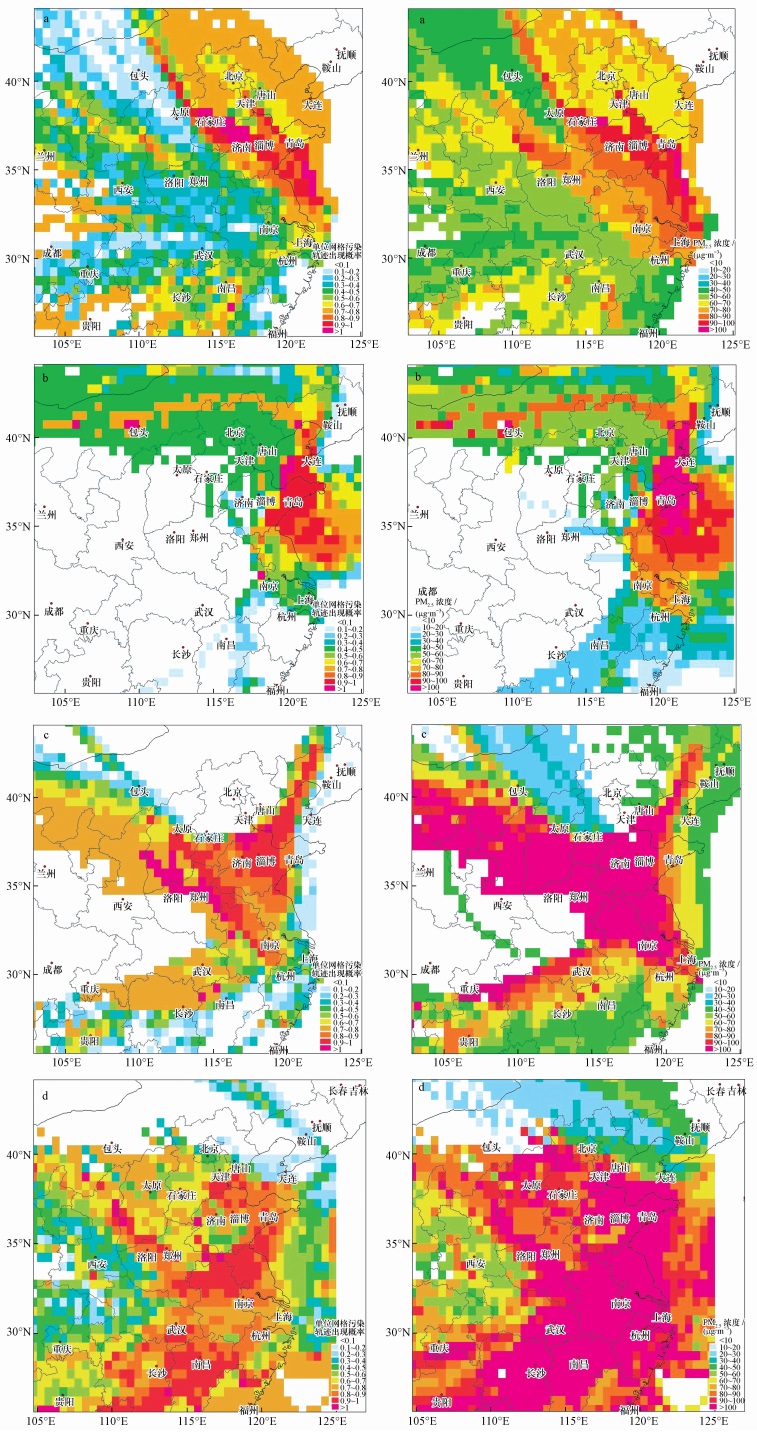

3.3 PSCF和CWT分析图 4给出了4次污染过程中长三角区域PM2.5潜在源因子分析(WPSCF)和浓度权重轨迹分析(WCWT)的计算结果, 相比于PSCF和CWT结果, 权重函数结果WPSCF和WCWT可以减少经过网格污染轨迹数较少时所引起的不确定性(王郭臣等, 2014).WPSCF结果中网格颜色越深表示该地区污染轨迹的占比越高, WCWT结果中网格颜色越深表示潜在源区对受点PM2.5的浓度贡献越大.由图 4a可以看出, 污染过程1期间(12月5-8日), 长三角区域细颗粒物污染轨迹主要来自内蒙东部、京津冀、山东和江苏东部等地区, 这些区域对长三角地区PM2.5浓度有较大贡献, 其中, 天津、石家庄、淄博、青岛等地及附近地区对长三角地区PM2.5浓度贡献最大.江苏东部海面对长三角地区PM2.5浓度也有显著贡献, 可能是因为海上湿度较大, 加剧了北方污染气团中颗粒物的二次生成.总体来说, 污染过程1期间长三角区域气团来源较为分散, 高浓度PM2.5贡献区域集中在长三角的西北区域, 长三角本地(江苏、上海、浙江北部)对其PM2.5浓度也有较大贡献.

|

| 图 4 2015年12月长三角区域4次PM2.5重污染过程的潜在来源分析(a.污染过程1, b.污染过程2, c.污染过程3, d.污染过程4) Fig. 4 WPSCF and WCWT analysis of PM2.5 in the YRD region during heavy episodes in December 2015 |

从图 4b可以看出, 污染过程2期间(12月10-11日), 长三角区域细颗粒物污染轨迹主要来自内蒙东部、辽宁、山东东部和长三角本地(江苏、上海), 污染气团分布较为集中且移动速度较快.由WCWT结果可以看出, 包头、大连、青岛、江苏、上海等地及附近海域对长三角地区PM2.5浓度贡献较大, 相比于污染过程1, 京津冀地区对此次长三角地区PM2.5的浓度贡献有明显下降.

从图 4c可以看出, 污染过程3期间(12月13-15日), 气团轨迹集中在3个方向, 东北方向污染气团主要沿辽宁、山东、江苏等地抵达长三角区域, 西北方向污染气团主要沿内蒙、山西、陕西、河南、安徽等地快速移动到长三角区域, 西南方向污染气团则主要集中在湖南、湖北、安徽等地.由WCWT结果可以看出, 与污染过程1和污染过程2相比, 污染过程3中长三角区域PM2.5的潜在贡献源范围较广, 内蒙西南地区、甘肃、山西、陕西、河南、河北南部、山东、安徽北部、江苏等地对长三角PM2.5浓度均有较大贡献, 说明西北方向长距离输送对此次污染过程长三角区域PM2.5浓度影响较大.另外, 与前两次污染过程相比, 此次过程中长三角区域(江苏、上海、浙江)网格颜色加深, 说明长距离输送和长三角本地贡献对此次污染过程长三角区域PM2.5浓度都有较大影响.

从图 4d可以看出, 污染过程4(12月20-27日)期间, 长三角区域PM2.5潜在贡献区域较广, 主要集中在西北地区和西南地区, 且相较前3次污染过程, 京津冀地区和西南省市的影响明显增强, 京津冀、山西、山东、河南、安徽、湖北东部、湖南、江西等地对长三角区域PM2.5浓度均有较大贡献, 说明西北方向和西南长距离输送对此次污染过程影响较大.另外, 长三角区域(江苏、上海、浙江)本地贡献也较为明显, 说明长距离输送和长三角本地贡献对此次污染过程长三角区域PM2.5浓度都有较大影响.污染持续时间长、天气形势变化复杂可能是此次污染过程长三角区域PM2.5潜在来源较广、污染成因较为复杂的主要原因.

4 结论(Conclusions)1) 2015年12月, 长三角地区共经历了4次重污染过程, 分别为污染过程1(5-8日)、污染过程2(10-11日)、污染过程3(13-15日)和污染过程4(20-27日).结合污染物浓度变化和天气形势可以看出, 污染过程1期间天气较为静稳, 易形成静稳累积型污染, 污染过程2和污染过程3期间传输扩散条件较好, 易形成区域传输型污染, 污染过程4持续时间长, 天气形势变化较为复杂, 前期以静稳天气为主, 后期扩散条件较好, 可能属于复合型污染过程.

2) 2015年12月长三角区域气流轨迹聚类结果表明, 长三角区域冬季主要受到西北方向气流(聚类B)影响, 此类气流出现频率高、携带污染物浓度较高且粗颗粒物比例相对较大;聚类A出现概率最低但携带PM2.5浓度最高, 说明此类气流不是长三角区域12月主导气流但在重污染过程期间可能会加剧污染程度;冬季(12月)静稳天气下海面气团(聚类C)夹带的水汽与颗粒物充分混合, 会加剧颗粒物的二次生成和老化过程, 是细粒子污染的主要传输通道之一.

3) 4次污染过程的气团分布结果表明, 西北通道和北方通道是污染事件中的主要输送通道.污染过程1和污染过程2期间, 途经海面的聚类C出现概率相对较高, 有利于污染物的二次生成;污染过程3和污染过程4期间, 内陆气团对长三角地区空气质量的影响明显增强, 污染过程3期间, 长三角区域气团主要来自聚类B和聚类D, 说明粗颗粒物对此次污染过程的贡献相对较大, 可能是蒙古或内蒙地区的沙尘长距离输送至长三角区域;污染过程4期间, 气团来源较为广泛, 除西北地区对长三角区域空气质量有一定的影响外, 来自西南方向区域的影响明显增强.

4) 由WPSCF和WCWT结果可知, 冬季长三角区域颗粒物污染受华北和华东地区影响较大, 其中,内蒙、京津冀、山东、河南、安徽和长三角本地对区域PM2.5浓度贡献相对较大.但在一定气象条件下, 受气流轨迹影响, 西南方向长距离输送对长三角区域空气质量也有一定影响, 污染过程4期间, 安徽、湖北东部、湖南、江西等地对长三角区域PM2.5浓度均有较大贡献.说明冬季长三角区域细颗粒浓度和来源受气流传输影响较大, 研究区域主要传输通道对开展大气联防联控有重要意义.

| [${referVo.labelOrder}] | 安静宇.2015.长三角地区冬季大气细颗粒物来源追踪模拟研究[D].上海:东华大学 |

| [${referVo.labelOrder}] | Begum B A, Kim E, Jeong C H, et al. 2005. Evaluation of the potential source contribution function using the 2002 Quebec forest fire episode[J]. Atmospheric Environment, 39(20) : 3719–3724. DOI:10.1016/j.atmosenv.2005.03.008 |

| [${referVo.labelOrder}] | Borge R, Lumbreras J, Vardoulakis S, et al. 2007. Analysis of long-range transport influences on urban PM10 using two-stage atmospheric trajectory clusters[J]. Atmospheric Environment, 41 : 4434–4405. DOI:10.1016/j.atmosenv.2007.01.053 |

| [${referVo.labelOrder}] | Chan C K, Yao X. 2008. Review: air pollution in megacities in China[J]. Atmospheric Environment, 42 : 1–42. DOI:10.1016/j.atmosenv.2007.09.003 |

| [${referVo.labelOrder}] | Che H, Zhang X, Li Y, et al. 2009. Haze trends over the capital cities of 31 provinces in China, 1981-2005[J]. Theoretical and Applied Climatology, 97 : 235–242. DOI:10.1007/s00704-008-0059-8 |

| [${referVo.labelOrder}] | 程真.2013.长三角城市群灰霾污染与颗粒物理化性质的关系[D].北京:清华大学 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10003-1015007293.htm |

| [${referVo.labelOrder}] | 邓君俊.2011.长三角地区霾天气形成机理和预报方法研究[D].南京:南京大学 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10284-1014451188.htm |

| [${referVo.labelOrder}] | 方修琦, 李令军, 谢云. 2003. 沙尘天气过境前后北京大气污染物浓度的变化[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 2003, 29(3) : 407–411. |

| [${referVo.labelOrder}] | 方利江, 傅贤康, 谢立峰, 等. 2014. 舟山奔到大气污染输送过程的数值模拟分析[J]. 环境科学研究, 2014, 27(10) : 1087–1094. |

| [${referVo.labelOrder}] | Gao N, Cheng M D, Hopke P K. 1993. Potential source contribution function analysis and source apportionment of sulfur species measured at Rubidoux, CA during the Southern California Air Quality Study, 1987[J]. Analytica Chimica Acta, 277(2) : 369–380. DOI:10.1016/0003-2670(93)80449-U |

| [${referVo.labelOrder}] | Hopke P K, Gao N, Cheng M D. 1993. Combining chemical and meteorological data to infer source areas of airborne pollutants[J]. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 19(2) : 187–199. DOI:10.1016/0169-7439(93)80103-O |

| [${referVo.labelOrder}] | Han Y J, Kim S R, Jung J H. 2011. Long-term measurement of atmospheric PM2.5 and its chemical composition in rural Korea[J]. Journal of Atmospheric Chemistry, 68(4) : 281–298. DOI:10.1007/s10874-012-9225-6 |

| [${referVo.labelOrder}] | Hsu Y K, Holsen T M, Hopke P K. 2003. Comparison of hybrid receptor models to locate PCB sources in Chicago[J]. Atmospheric Environment, 37(4) : 545–562. DOI:10.1016/S1352-2310(02)00886-5 |

| [${referVo.labelOrder}] | 贾梦唯, 康娜, 赵天良, 等. 2014. 南京秋冬季典型霾污染过程及边界层特征分析[J]. 环境科学与技术, 2014, 37(S2) : 105–110. |

| [${referVo.labelOrder}] | 梁丹, 王彬, 王云琦, 等. 2015. 重庆市冬季PM2.5及气态污染物的分布特征与来源[J]. 环境科学研究, 2015, 28(7) : 1039–1046. |

| [${referVo.labelOrder}] | 李莉, 蔡鋆琳, 周敏. 2015. 2013年12月中国中东部地区严重灰霾期间上海市颗粒物的输送途径及潜在源贡献分析[J]. 环境科学, 2015, 36(7) : 2327–2336. |

| [${referVo.labelOrder}] | Li T, Yu H X, Ding A J, et al. 2016. Regional contribution to PM1 pollution during winter haze in Yangtze River Delta, China[J]. Atmospheric Environment, 541 : 161–166. |

| [${referVo.labelOrder}] | 廖志恒, 范绍佳, 黄娟, 等. 2014. 长株潭城市群一次持续性空气污染过程特征分析[J]. 环境科学, 2014, 35(11) : 4062–4068. |

| [${referVo.labelOrder}] | 孟燕军, 陈从兰. 2012. 影响北京大气污染物变化的地面天气形势分析[J]. 气象与环境, 2012, 28(4) : 42–46. |

| [${referVo.labelOrder}] | Payra S, Kumar P, Verma S, et al. 2016. Potential source identification for aerosol concentrations over a site in Northwestern India[J]. Atmospheric Research, 169 : 65–72. DOI:10.1016/j.atmosres.2015.09.022 |

| [${referVo.labelOrder}] | Polissar A V, Hopke P K, Kaufmann P P, et al. 1999. The aerosol at Barrow, Alaska: long-term trends and source location[J]. Atmospheric Environment, 3(16) : 3. |

| [${referVo.labelOrder}] | Schwarz J, Stefancove L, Maenhaut W, et al. 2012. Mass and chemically speciated size distribution of Prague aerosol using an aerosol dryer-The influence of air mass origin[J]. Science of the Taotal Environment, 437 : 348–362. DOI:10.1016/j.scitotenv.2012.07.050 |

| [${referVo.labelOrder}] | Seibert P, Kromp Kolb H, Baltensperger U, et al.1994.Trajectory Analysis of Aerosol Measurements at High Alpine Sites//Borrell P M, Borrell P, Cvitas T, et al.Transport and Transformation of Pollutants in the Troposphere[M].Den Haag: Academic Publishing.689-693 |

| [${referVo.labelOrder}] | Tang L, Haeger Eugensson M, Sjoberg K, et al. 2014. Estimation of the long-range transport contribution from secondary inorganic components to urban background PM10 concentrations in south-western Sweden during 1986-2010[J]. Atmospheric Environment, 89 : 93–101. DOI:10.1016/j.atmosenv.2014.02.018 |

| [${referVo.labelOrder}] | Tie X, Brasseur G P, Zhao C, et al. 2006. Chemical characterization of air pollution in Eastern China and the Eastern United States[J]. Atmospheric Environment, 40(14) : 2607–2625. DOI:10.1016/j.atmosenv.2005.11.059 |

| [${referVo.labelOrder}] | 童尧青, 银燕, 钱凌, 等. 2007. 南京地区霾天气特征分析[J]. 中国环境科学, 2007, 27(5) : 584–588. |

| [${referVo.labelOrder}] | Wang M, Cao C X, Li G S, et al. 2015. Analysis of a severe prolonged regional haze episode in the Yangtze River Delta, China[J]. Atmospheric Environment, 102 : 112–121. DOI:10.1016/j.atmosenv.2014.11.038 |

| [${referVo.labelOrder}] | Wang T, Jiang F, Deng J J, et al. 2012. Urban air quality and regional haze weather forecast for Yangtze River Delta region[J]. Atmospheric Environment, 58 : 70–83. DOI:10.1016/j.atmosenv.2012.01.014 |

| [${referVo.labelOrder}] | Wang Y Q, Zhang X Y, Draxler R R. 2009. TrajStat: GIS-based software that uses various trajectory statistical analysis methods to identify potential sources from long-term air pollution measurement data[J]. Environmental Modeling and Software, 24(8) : 938–939. DOI:10.1016/j.envsoft.2009.01.004 |

| [${referVo.labelOrder}] | 王喜全, 齐彦斌, 王自发, 等. 2007. 造成北京PM10重污染的二类典型天气形势[J]. 气象与环境研究, 2007, 12(1) : 81–86. |

| [${referVo.labelOrder}] | 王郭臣, 王珏, 信玉洁, 等. 2014. 天津PM10和NO2输送路径及潜在源区研究[J]. 中国环境科学, 2014, 34(12) : 3009–3016. |

| [${referVo.labelOrder}] | 王跃, 王莉莉, 赵广娜, 等. 2014. 北京冬季PM2.5重污染时段不同尺度环流形势及边界层结构分析[J]. 气象与环境研究, 2014, 19(2) : 173–184. |

| [${referVo.labelOrder}] | 王爱平, 朱彬, 银燕, 等. 2014. 黄山顶夏季气溶胶数浓度特征及其输送潜在源区[J]. 中国环境科学, 2014, 34(4) : 852–861. |

| [${referVo.labelOrder}] | 王艳, 2007.长江三角洲地区大气污染物水平输送场特征研究[D].济南:山东师范大学 |

| [${referVo.labelOrder}] | 徐祥德, 周丽, 周秀骥, 等. 2004. 城市环境大气重污染过程周边源影响域闭[J]. 中国科学:D辑, 2004, 34(10) : 958–966. |

| [${referVo.labelOrder}] | Yu S C, Dennis R, Bhave P, et al. 2004. Primary and secondary organic aerosols over the United States: estimates on the basis of observed organic carbon (OC) and elemental carbon (EC), and air quality modeled primary OC/EC ratios[J]. Atmospheric Environment, 38 : 5257–5268. DOI:10.1016/j.atmosenv.2004.02.064 |

| [${referVo.labelOrder}] | Yu S C, Saxena V K, Zhao Z. 2001. A comparison of signals of regional aerosol-induced forcing in eastern China and the southeastern United States[J]. Geophysical Research Letters, 28(4) : 713–716. DOI:10.1029/2000GL011834 |

| [${referVo.labelOrder}] | Yu S C, Zhang Q Y, Yan R C, et al. 2014. Origin of air pollution during a weekly heavy haze episode in Hangzhou, China[J]. Environmental Chemistry Letters, 12(4) : 543–550. DOI:10.1007/s10311-014-0483-1 |

| [${referVo.labelOrder}] | Zeng Y, Hopke P K. 1989. A study of the sources of acid precipitation in Ontario, Canada[J]. Atmospheric Environment, 23(7) : 1499–1509. DOI:10.1016/0004-6981(89)90409-5 |

| [${referVo.labelOrder}] | 赵倩彪, 胡鸣, 张懿华. 2014. 利用后向轨迹模式研究上海市PM2.5来源分布及传输特征[J]. 环境监测管理与技术, 2014, 26(4) : 22–26. |

| [${referVo.labelOrder}] | 张磊, 金莲姬, 朱彬, 等. 2013. 2011年6-8月平流输送对黄山顶污染物浓度的影响[J]. 中国环境科学, 2013, 33(6) : 969–978. |

| [${referVo.labelOrder}] | Zhang G, Li J, Li X D, et al. 2010. Impact of anthropogenic emissions and open biomass burning on regional carbonaceous aerosols in South China[J]. Environmental Pollution, 158 : 3392–3400. DOI:10.1016/j.envpol.2010.07.036 |

| [${referVo.labelOrder}] | 周奕珂, 朱彬, 韩志伟, 等. 2016. 长江三角洲地区冬季能见度特征及影响因子分析[J]. 中国环境科学, 2016, 36(3) : 660–669. |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36