2. 中国内燃机工业协会, 北京 100825;

3. 华菱星马汽车股份有限公司, 马鞍山 243061

2. China Internal Combustion Engine Industry Association, Beijing 100825;

3. Hualing Xingma Automobile(Group) Co., Ltd, Ma'anshan 243061

芳香烃为苯及其衍生物的总称,是指分子结构中含有一个或者多个苯环的烃类化合物.芳香烃是汽油中的高辛烷值部分,其化学性质稳定.随着世界燃油规范越来越严苛,对汽油油品的要求越来越高.由2006年出版的《世界燃油宪章》(第四版)来看,国外汽油标准的变化趋势是降低烯烃、芳烃和硫含量(ACEA et al .,2006).2013年,世界燃油规范明确规定烯烃体积分数应≤10%.烯烃也是汽油中的高辛烷值组分,降低烯烃必然导致辛烷值降低,因此,会通过补充芳烃、添加剂或者烷基化来满足我们对辛烷值的要求.我国的调合汽油组分中,催化裂化汽油高达77%左右,重整汽油占15%左右,而烷基化汽油比例仅为0.2%左右.由于催化裂化汽油比重过大,硫含量和烯烃含量都较高,导致国内汽油质量升级成本高,难度大,汽油质量升级速度放缓,新标准实施时间滞后,造成目前国内汽油质量标准始终落后于汽车排放标准的尴尬局面.相对于美国、欧洲等炼油产业发达地区,我国烷基化装置数量少、规模小,汽油池中烷基化汽油比例低,对汽油产品性质贡献低,并且烷基异构化内容广泛,作为新工艺投资、操作费用高,工业化程度低(胡莹梅,2008),烷基化会大幅提高汽油价格,因此,适量的芳烃就成为了现今汽油辛烷值的重要组成.

芳烃虽然可以大幅提高辛烷值,但芳烃在燃烧会增加燃烧室沉积物,会形成致癌物质苯、甲苯等物质.如果汽油中含苯,那么在蒸发排放和尾气排放中,苯的含量会大幅度增加,影响大气质量和人类的健康.限制芳烃含量有两种方法(沈义涛等,2007):一是限制总的芳香烃量;二是规定终馏点极限值,限制重芳香烃量.随着现代汽油机压缩比的进一步提高,高辛烷值燃料的需求进一步增大,但汽油中芳烃含量对环境和人类健康的影响也不容小觑.国内外学者针对芳烃含量对发动机燃烧和排放的影响做了研究.例如,周玉松等(2006)发现,芳烃含量对发动机排放的影响是十分复杂的,燃料中总的芳烃含量增加时,燃料中芳烃的含量对CO和HC排放的影响比较复杂,没有表现出一定的规律性,对PM和NO x 排放的影响则表现出一定的规律性,一般都是随着燃料中芳烃含量的增加而增加.董红霞等(2011)在不同车型上做实验时发现,燃油中的芳烃会增加发动机沉积物,但对NO x和CO2排放的影响与实验车型技术有关系,均在35%芳烃含量时达到最低.但AQIRP项目在汽车上的试验结果表明,芳烃对发动机生成的 HC 排放没有影响,但尾气中的HC排放升高,这是由于低芳烃时,发动机排出的HC活性下降,催化器的转化效率降低(Hochhauser et al.,1991).

如今,我国大部分地区时常受到雾霾的困扰,雾霾的范围之广、强度之大,都在逐年上升,而汽车尾气是导致雾霾的主要因素之一.尽管此前有许多学者以整车道路测试及在发动机台架上针对芳烃含量对发动机性能及排放的影响进行了研究,但针对芳烃尤其是重质芳烃对颗粒物排放的影响研究至今未见报道.因此,本研究利用在线测量技术,通过测量燃用两种不同芳烃含量的汽油时发动机的颗粒物排放,以期探明重质芳烃对发动机颗粒物排放的影响,为以后油品升级提供理论依据.

2 试验装置和方法(Experiment and methods) 2.1 试验装置试验所用的发动机为一台直列4缸1.8 T的汽油机,表 1为其主要技术参数指标.试验所用测功机、测控仪由杭州奕科机电技术有限公司提供;缸压传感器为瑞士KISTLER公司生产的6117BFD16缸压传感器;空燃比分析仪为德国ETAS公司生产的LA4-4.9空燃比分析仪;颗粒物排放使用Cambustion公司生产的DMS 500 SKII快速颗粒物光谱仪,其测量基本原理为:发动机尾气首先经可加热取样管进入旋风分离器,过滤掉直径大于 1000 nm 的大颗粒(以防大颗粒堵塞仪器),然后依次进入一、二级稀释器,对发动机尾气进行稀释;稀释后的取样气体通过充电器进行正电离子充电,然后进入分级器中,分级器根据电子迁移率对带电的微细颗粒进行分级;分级后的颗粒在静电计中产生相应的电流,通过测定相应的电流值来确定不同粒径颗粒的数浓度.DMS500的粒径测量范围为5~1000 nm,对采集到的颗粒物提供 38 通道尺寸光谱,测试响应时间为 200 ms,数据采集频率为10 Hz,电迁移率稀释范围为1:1~1:2000,采样流速为8 L·min-1.

| 表 1 GDI发动机主要参数指标 Table 1 Main technical specifications of GDI engine |

试验中使用的燃油是含有不同重质芳烃(≥C9的芳烃)含量的汽油,简称为T1和T2,其中,T1重芳烃体积分数为8.2%,T2的重芳烃体积分数为17.4%.两种油品的主要物化参数见表 2.本工作主要研究车辆在城市运行时的排放情况.在城市道路中,车用汽油机通常在中低转速和部分负荷运行,因此,试验中选取发动机常用转速2000和1500 r·min-1.本研究主要针对冷机工况和热机工况两个方面进行研究,普通热机试验选取转速为2000和1500 r·min-1,2000 r·min-1时选择扭矩为 60、90、120和150 N·m 4个负荷工况来分析,1500 r·min-1时选择扭矩为60、90和120 N·m(低、中、高)3个负荷工况来分析,分别测量重芳烃含量对颗粒物排放的影响;冷机试验则选择了1500 r·min-1下的中、低负荷(60、90 N·m)进行分析,其中,冷机实验将发动机置于15 ℃左右的环境中24 h,以保证机体完全冷却.另外,车辆在城市环境中实际运行时怠速情况频繁发生,因此,研究了两种油品在冷怠速及热怠速工况下颗粒物排放情况.为了进一步探讨重芳烃含量对颗粒物排放的影响,本文还在此基础上研究了在不同重芳烃含量下空燃比、废气再循环(EGR)率对颗粒物排放的影响,以下试验均在2000 r·min-1、150 N·m工况下进行,分别选取1、0.9、0.85 3个不同过量空气系数,0、10%、20% 3个不同EGR率进行试验.试验中依次使用2种汽油并检测发动机未经三效催化转化器处理前的颗粒物排放.一种燃油的试验完成后,先将燃油箱和燃油管路中的残余汽油清空,再更换另一种汽油,并使发动机燃用待更换燃油在2000 r·min-1、90 N·m工况下运转15 min,以确保试验中油品纯净.每个工况点,使用DMS 500快速颗粒物光谱仪采集发动机排放颗粒物20~25 s.试验中保持发动机机油温度、冷却水温度和进气温度不变.

| 表 2 燃料物化参数 Table 2 Main properties of the fuel |

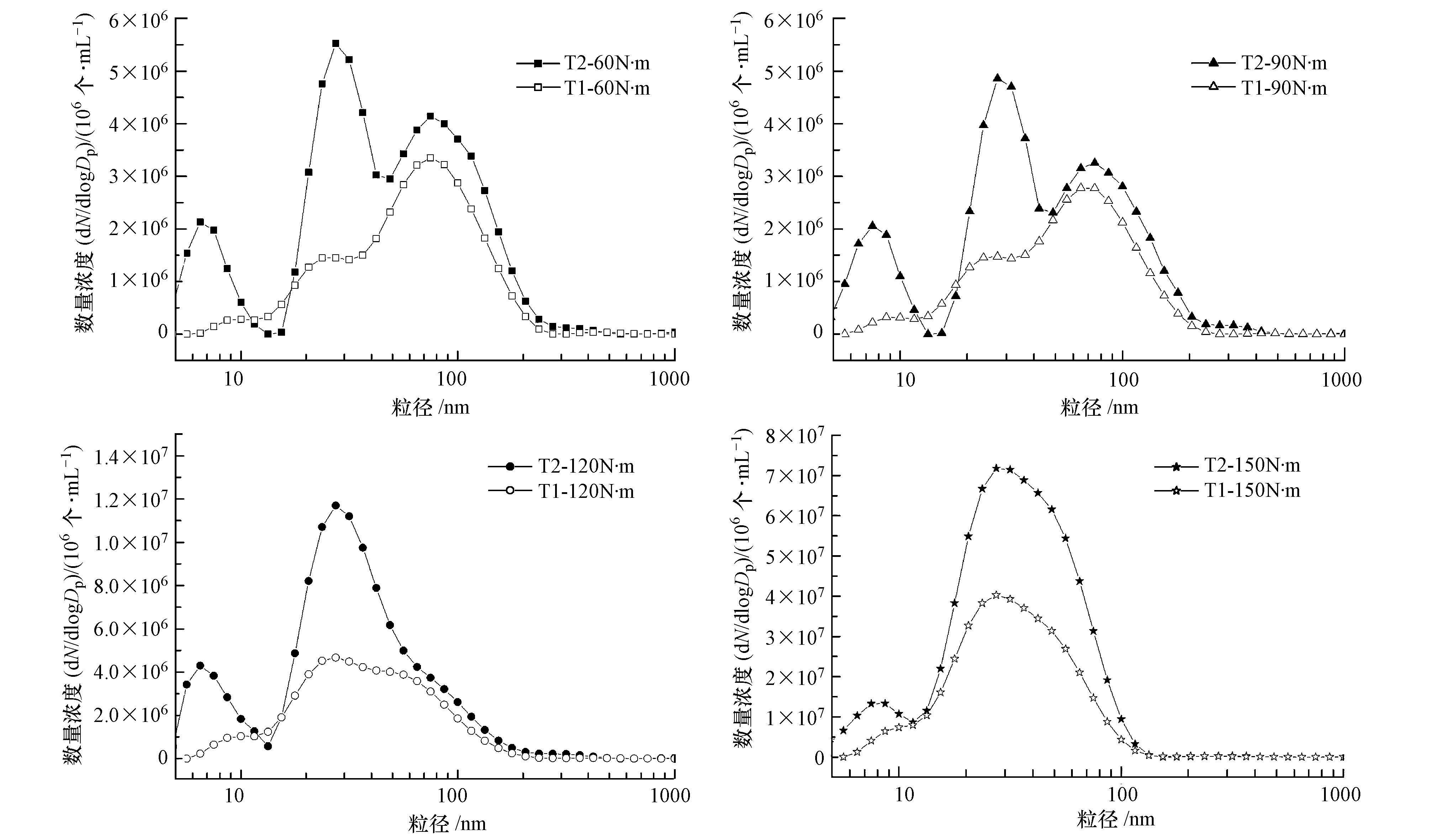

图 1为转速2000 r·min-1,扭矩为 60、90、120、150 N·m 4个负荷时,芳烃含量对颗粒物粒径分布及颗粒物数量的影响.由图 1可知,在中、低负荷时,燃用两种不同芳烃含量的汽油,汽油机排放的颗粒物主要有3个峰值,分别是<13.3 nm和13.3~56.2 nm的核膜态颗粒及56.2~1000 nm的积聚态颗粒,分别称为超细颗粒物、细颗粒物和大颗粒物,其中,核膜态颗粒物占颗粒物总数量的绝大部分.随着负荷的增加,颗粒物排放均表现为先减少后增加,并且T2的增加幅度大于T1,这是由于负荷增加,发动机温度升高,使得燃油雾化蒸发较好,与空气混合均匀,使得燃烧更加充分,因此,颗粒物生成量减少.负荷继续增加,则空燃比降低,燃烧温度过高,在高温环境下燃料分子热解脱氢,由于环境缺氧导致离子重组形成多环芳香烃(PAH),PAH进一步脱氢并相互集结成核从而形成核模态粒子(沈言谨,2006).核模态粒子数量较多且环境缺氧,进一步通过表面生长和聚集形成初始颗粒,初始颗粒在运动过程中碰撞聚合团聚,形成更长的链式结构,即积聚模态粒子,最终使得颗粒物排放增加.T2增加幅度高于T1是因为T2中含有更多的重质芳烃,其沸点高,蒸发过程缓慢,这使得燃料与空气混合不均匀,局部混合气过浓,尤其是活塞顶上可能形成液体油膜(Karavalakis et al.,2015;Jiao et al.,2015),不易挥发,导致燃烧恶化,使得颗粒物排放增加明显.随着负荷增加,最初的三峰分布演变成双峰分布.随着芳烃含量的增加,超细颗粒物在4个负荷下峰值粒径分别由10.00、8.70、10.00、11.50 nm减小到6.49、7.49、6.49、8.70 nm.对于细颗粒物和大颗粒物来说,随着芳烃含量的增多,峰值粒径基本没有变化,但数量明显增加.

|

| 图 1 不同负荷下芳烃含量对颗粒排放的影响(2000 r·min-1) Fig. 1 Effect of aromatics on particle emission at 2000 r·min-1 |

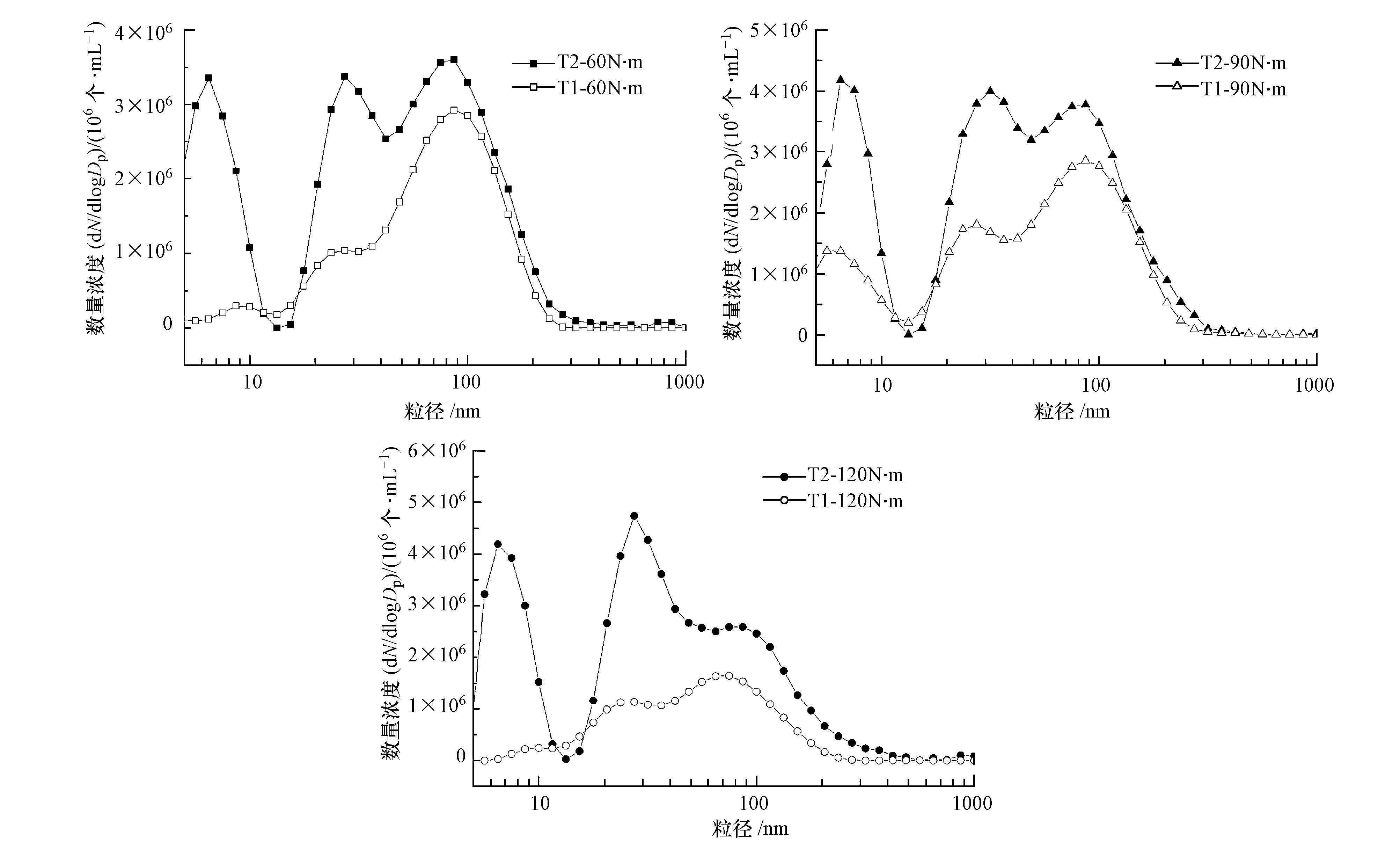

图 2为转速 1500 r·min-1,扭矩为 60、90、120 N·m 3个负荷下,芳烃含量对颗粒物粒径分布及颗粒物数量的影响.由图 2可知,两种燃料的颗粒物分布都呈现三峰分布,但随负荷增加,积聚态峰值逐渐降低,而细颗粒和超细颗粒所占的比例明显上升.T1中颗粒物以积聚态为主,汽油中芳烃含量的增加使得每个范围内的颗粒物数量均增加,并且在超细颗粒和细颗粒范围内增加更为明显,增加幅度远大于积聚态大颗粒的增加幅度.T2则以核态颗粒物为主,这是由于T2中的重质芳烃含量高,容易产生湿壁现象,并且其沸点高,蒸发慢(Drake et al.,2003),这样就使得燃料不能充分燃烧,大量未燃或未完全燃烧HC排出,导致核态颗粒物增加.

|

| 图 2 不同负荷下芳烃含量对颗粒排放的影响(1500 r·min-1) Fig. 2 Effect of aromatics on particle emission at 1500 r·min-1 |

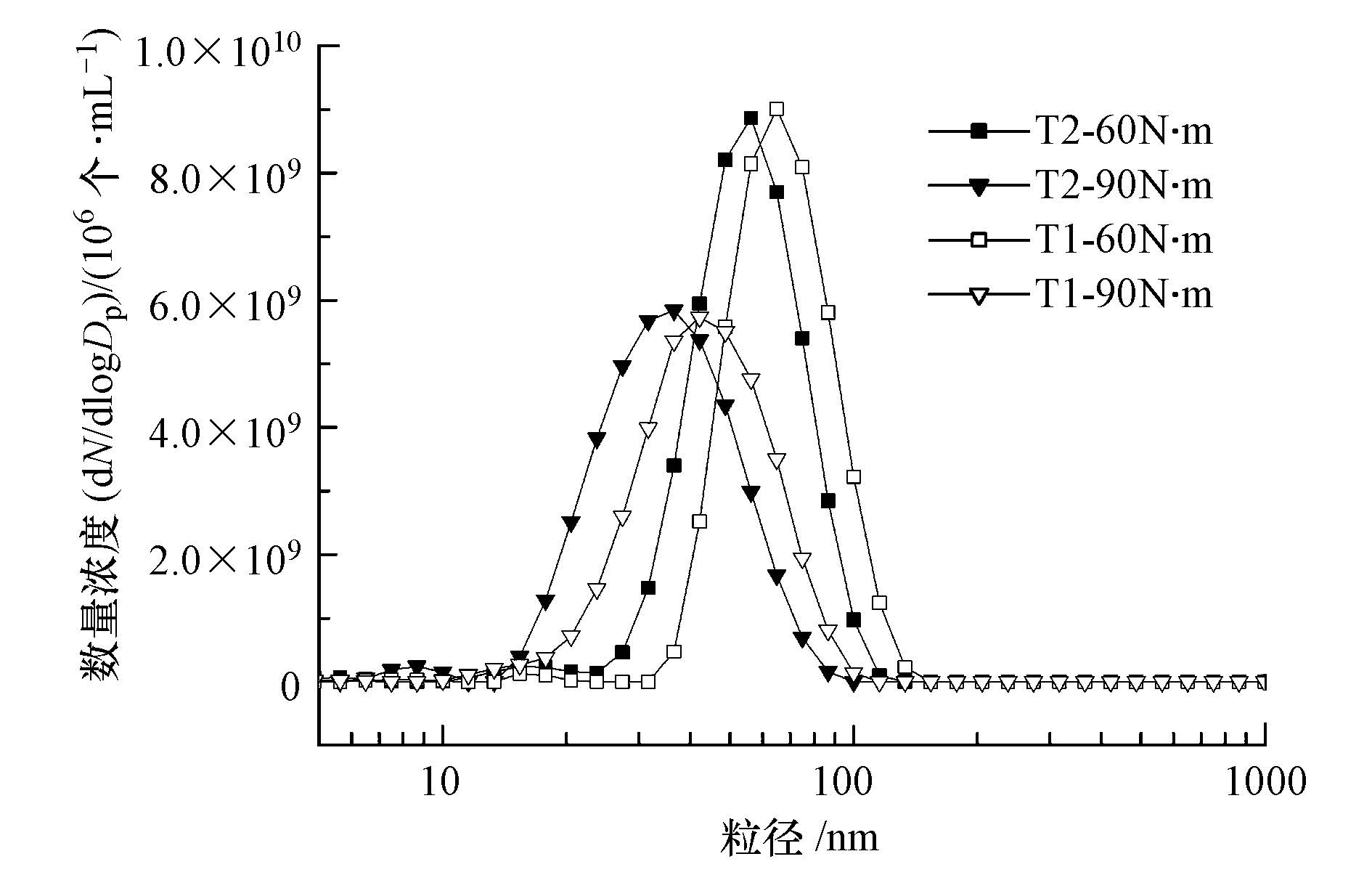

由图 3可知,在冷机工况下,由于发动机机体温度、冷却水温度都比较低,导致燃油雾化及混合速率降低,燃烧初始温度较低,燃烧不充分,因此,颗粒物排放远高于正常热机工况,约高出正常热机工况3个数量级.随着负荷的增加,颗粒物的粒径逐渐减小,并且颗粒物数量也随之降低,这是由于随着发动机的运行,水温和机体温度升高,燃油雾化、蒸发、混合速率有一定提高,燃烧相对改善(王锐,2014).相比于热机工况,在冷机工况下芳烃含量对发动机颗粒物数量的影响不大,这说明在冷机工况下,发动机机体温度和冷却水温度是制约燃烧及颗粒物排放的主要因素.在两个负荷下,两种油品的颗粒物排放数量相当,但粒径峰值稍有变化,芳烃含量的增加使得粒径峰值向小粒径方向发展,在60 N·m时由64.94 nm减小到56.23 nm,90 N·m时由42.16 nm减小到36.5 nm.

|

| 图 3 冷机1500 r·min-1下不同芳烃含量对发动机颗粒排放的影响 Fig. 3 Effect of aromatics on particle emission at 1500 r·min-1 in cold condition |

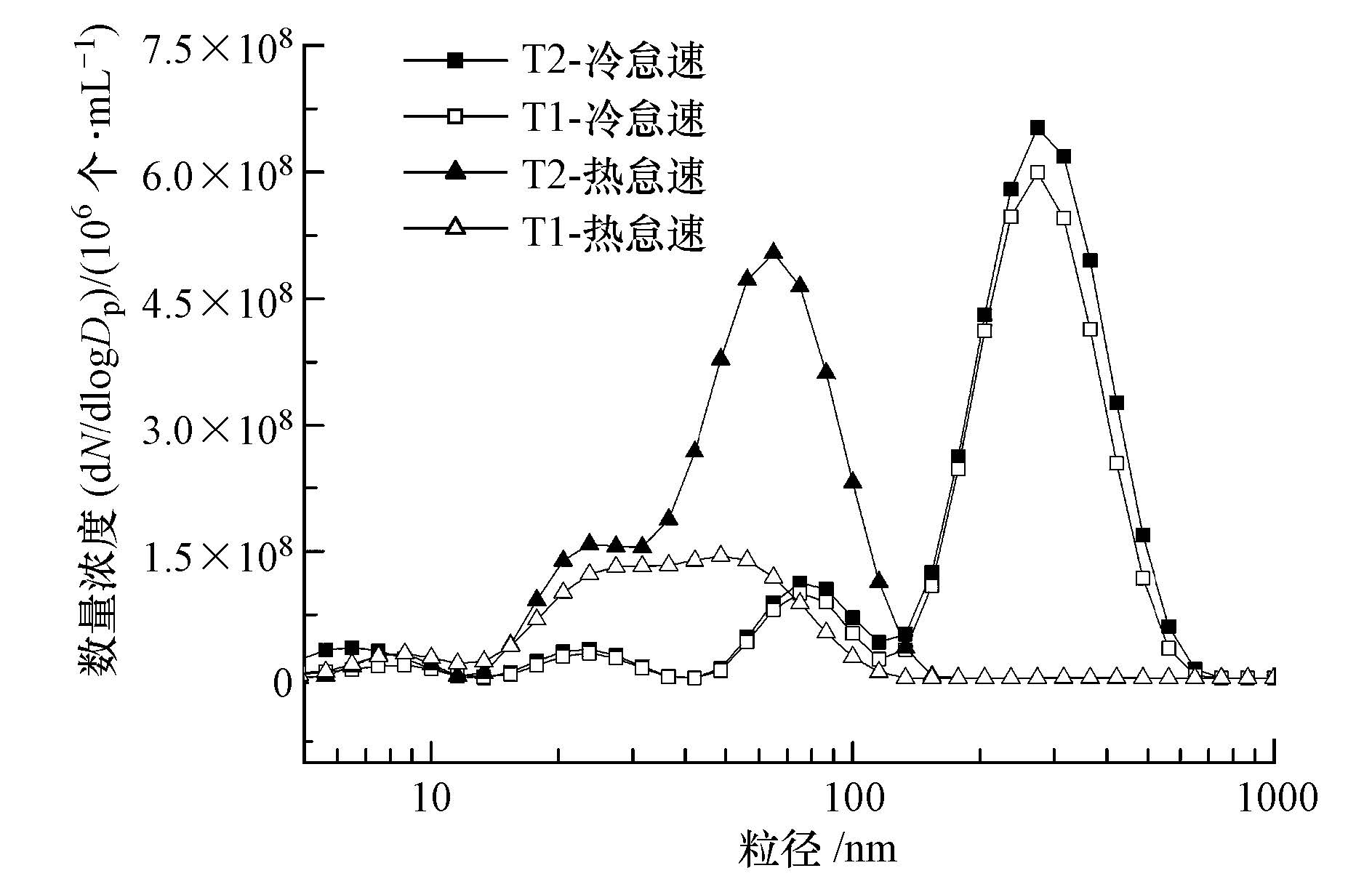

图 4为冷热怠速下不同芳烃含量对颗粒物排放的影响.由图 4可以看出,在冷怠速工况下,燃用T2和T1两种燃料时颗粒物排放的粒径分布一致,峰值也相差无几,颗粒物排放以积聚态颗粒物为主.这是由于在冷怠速时,发动机机体温度和冷却水温度均较低,燃油喷入气缸,导致雾化较差,油膜蒸发速率低,混合气形成质量差(朱航等,2014),同时进气温度也较低,使得燃烧初始温度低,这些因素均会导致燃烧恶化,使燃烧不完全,使得颗粒物排放增多,并且主要集中在积聚态的粒径偏大的颗粒物.相对于冷怠速,热怠速工况下两种燃料的颗粒物排放明显降低,并且颗粒物整体向小粒径方向移动.这是由于温度升高,燃油雾化及蒸发效果好(袁超等,2014),使得燃烧充分,颗粒物排放减少,并且倾向于生成粒径更小的颗粒物.与冷怠速不同,热怠速时芳烃含量对颗粒物的影响明显,此时T2的颗粒物排放要远远高于T1的颗粒物排放,颗粒物数量浓度增加了143%,而冷怠速时仅增加了17%.这是由于此时发动机温度达到正常温度,T2中含有更多的重质芳烃,重质芳烃沸点高,燃料蒸发特性不好,在燃烧开始时没有及时与空气混合,使得燃烧状况恶化,大量未燃或未完全燃烧的燃料直接或团聚后排出,使得颗粒物数量急剧增加.

|

| 图 4 冷、热怠速下不同芳烃含量对颗粒物排放的影响 Fig. 4 Effect of aromatics on particle emission in cold and warm idle conditions |

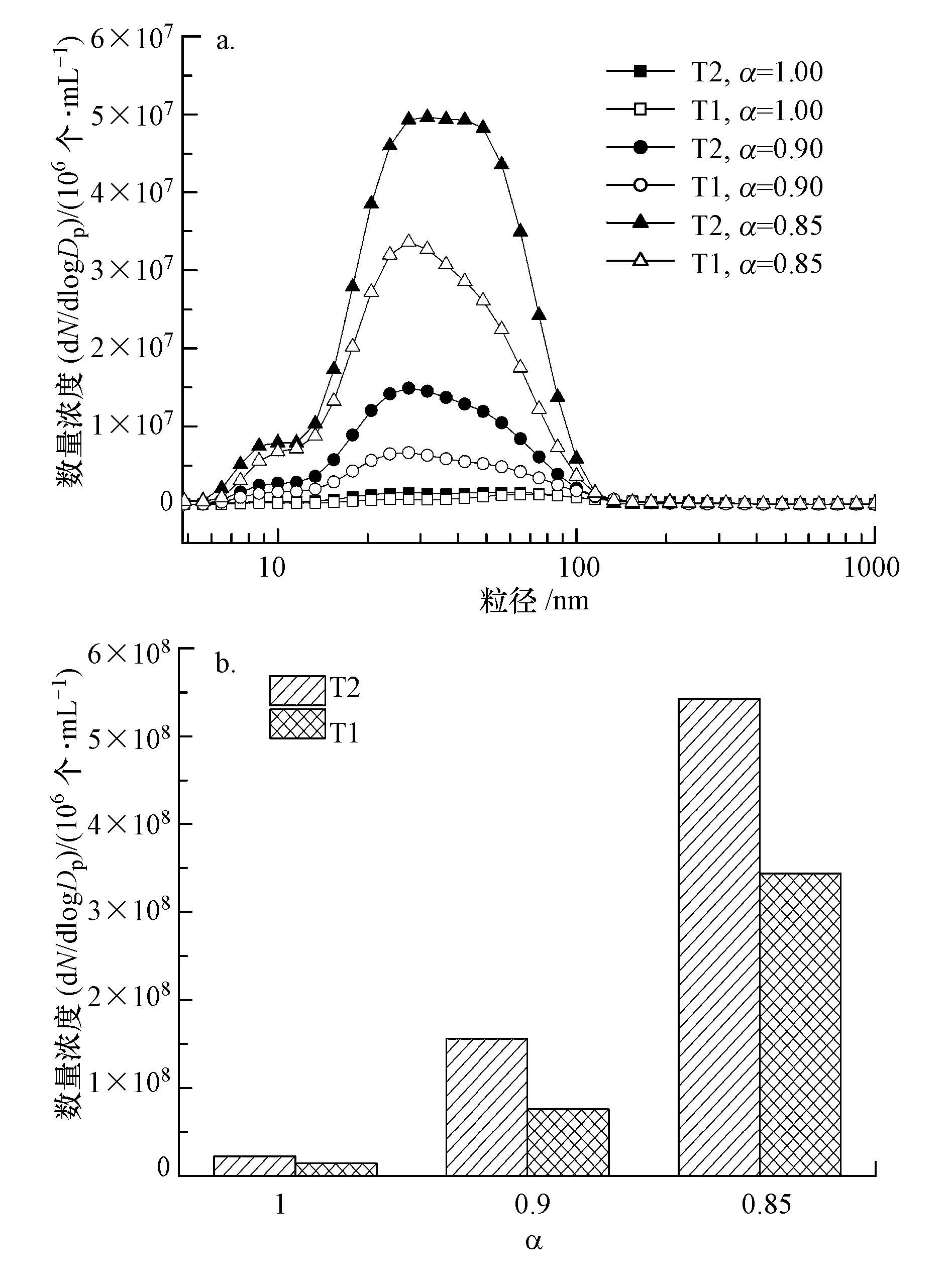

图 5a是在过量空气系数 α 为1、0.9、0.85的条件下,芳烃含量对颗粒物排放的影响.由图 5a可知,随着 α 的增大,也即空燃比的增加,颗粒物逐渐降低.这是由于汽油机颗粒物排放主要是由不完全燃烧造成的,在高温环境下燃料分子热解脱氢,由于环境缺氧导致离子重组形成多环芳香烃,进一步脱氢并相互集结成核从而形成核模态粒子(董伟等,2013).随着空燃比增加,缸内工质由贫氧向富氧转变,减少了缸内工质的非均质区域,燃烧更加充分,放热过程变得平缓,缸内平均温度也逐渐降低,抑制了颗粒物和HC 化合物的生成.在不同的空燃比条件下,两者间的颗粒物数量浓度差值随着空燃比的降低而明显增大,说明在大负荷混合气加浓时,颗粒物排放量对芳烃的含量更加敏感.由图 5b可以看出,T2的颗粒物排放始终高于T1的颗粒物排放,并且随着 α 的减小,混合气逐渐加浓,两种油的颗粒物排放之间的绝对差值逐渐增大,这是由于在空燃比较大时,燃烧更为充分,所以芳烃的含量对燃烧的影响相对较小.随着 α 的减小,空燃比降低,混合气中氧含量降低,使得燃烧过程受到影响,此时氧含量也制约着燃烧.高温缺氧的环境下,C9以上芳烃在燃烧过程中更容易脱氢裂解形成颗粒物,使得芳烃含量的影响加强,因此,T2和T1两者之间的颗粒物排放绝对值差距逐渐增大.

|

| 图 5 不同过量空气系数下芳烃含量对颗粒物排放的影响(a)及两种油的颗粒物数量浓度差(b) Fig. 5 Effect of aromatics on particle emission(a)and difference in number concentration of the fuels(b)at different air/fuel ratios |

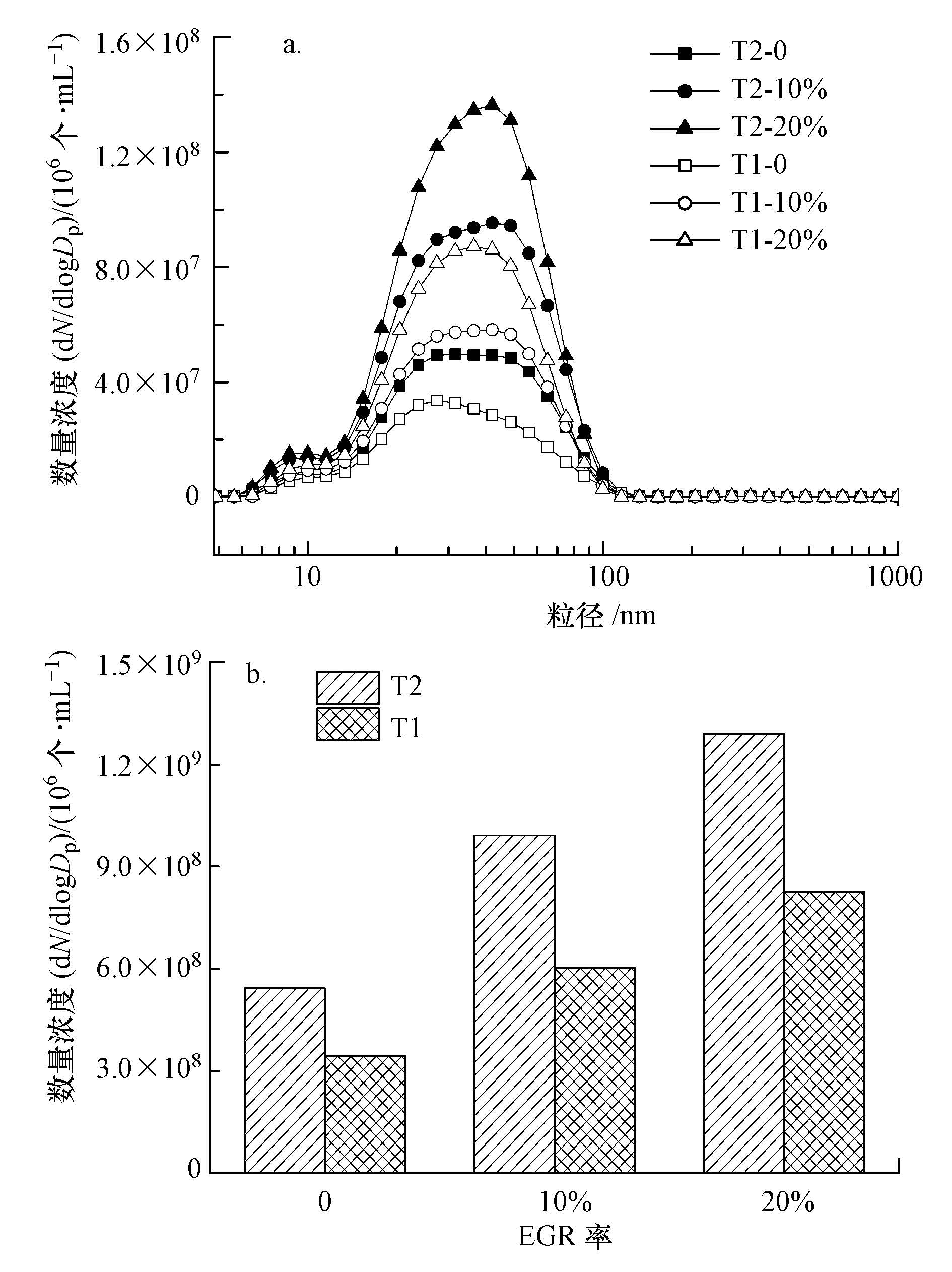

图 6a是在EGR率为0、10%、20%的条件下,芳烃含量对颗粒物排放的影响.从图中可以看出,随着EGR率的增大,颗粒物的排放迅速增加.这是由于GDI 发动机采用缸内直喷方式获得混合气,将不可避免地缩短缸内混合气的混合时间,湿壁和局部过浓等容易导致燃烧不完全(Maricq,2007),在高温下发生热裂解和脱氢反应,产生碳烟颗粒,碳烟颗粒通过团聚和吸附 HC等产生积聚态颗粒物.在这个工况下,发动机本身进气行程的缸内温度较高,随着 EGR 率的增加,更多温度很高的废气进入气缸,使得缸内平均温度较高,同时气缸内的氧气浓度急剧降低,局部混合不均匀现象更加明显,燃烧不完全,造成颗粒物和HC化合物的大量生成(李超等,2014).由图 6b可以看出,两种燃料之间的颗粒物排放差值随着EGR率的增加而逐渐增大.T2的颗粒物排放数量要明显高于T1,这是由于重质芳烃性质稳定,燃烧容易生成苯等颗粒的前驱体.随着EGR率的增加,两者间的数量浓度差值也随之增大,说明在有EGR存在时,颗粒物排放对不同芳烃含量更加敏感.EGR的加入,以及混合气中氧气的缺乏,对芳烃燃烧的影响更加明显,高温缺氧环境下,重质芳烃更容易产生脱氢反应,形成碳烟颗粒,同时EGR率的增加也带入了上一循环的大量未燃碳氢,因此,两者之间的颗粒物排放差值逐渐增大.

|

| 图 6 不同EGR率下芳烃含量对颗粒物排放的影响(a)及两种油的颗粒物数量浓度差(b) Fig. 6 Effect of aromatics on particle emission(a)and difference in number concentration of the fuels(b)at different EGR rates |

1) 在2000和1500 r·min-1下,随着负荷的增加,颗粒物排放量逐渐减小,两种燃料条件下均由三峰分布变成双峰分布.汽油中重芳烃含量高,颗粒物排放多.汽油中重芳烃含量高时的颗粒物以核态峰为主,而重芳烃含量低时颗粒物则由以积聚态颗粒物为主转化为以核态颗粒物为主.

2) 冷机工况下,颗粒物排放远高于正常热机工况,但重芳烃含量对颗粒物排放影响不大.

3) 燃用重芳烃含量高的汽油时颗粒物排放明显增多.随着空燃比的减小或EGR率的增加,不同重芳烃含量下的汽油排放的颗粒物浓度差值也随之增大.

4) 冷怠速时,重芳烃含量对颗粒物排放几乎没影响.热怠速时,颗粒物粒径减小并且随重芳烃含量增加,颗粒物数量急剧增加.

| [1] | ACEA, Alliance, EMA, et al. 2006.Worldwide Fuel Charter [OL].2006-09-01.http://www.autoalliance.org/archives/wwfcbrochure. |

| [2] | 董红霞, 徐小红, 刘泉山, 等.2011. 汽油烃组成对汽车排放的影响[J]. 石油炼制与化工 , 2011, 42 (1) : 88–92. |

| [3] | 董伟, 于秀敏, 杨松, 等.2013. 空燃比对直喷汽油机颗粒物排放特性的影响[J]. 汽车技术 , 2013 (10) : 1–4. |

| [4] | Drake M, Fansler T, Solomon A, et al. 2003. Piston fuel films as a source of smoke and hydrocarbon emissions from a wall-controlled spark-ignited direct-injection engine[J]. SAE Technical Paper . DOI:10.4271/912322 |

| [5] | 胡莹梅.2008. 烷基化汽油生产技术的发展[J]. 现代化工 , 2008, 28 (10) : 30–34. |

| [6] | Hochhauser A M, Benson J D. 1991. The effect of aromatics,MTBE,olefines and T90 on mass exhaust emissions from current and older vehicles-the auto/oil air quality improvement research program[J]. SAE Technical Paper . DOI:10.4271/912322 |

| [7] | Jiao Q, Reitz R D. 2015. The Effect of operating parameters on soot emissions in GDI engines[J]. SAE International Journal of Engines , 8 : 1322–1333. |

| [8] | Karavalakis G, Short D Z, Vu D, et al. 2015. Evaluating the effects of aromatics content in gasoline on gaseous and particulate matter emissions from SI-PFI and SI-DI vehicles[J]. Environmental Science&Technology , 49 (11) : 7021–7031. |

| [9] | 李超, 宋崇林, 潘锁柱, 等.2014. 空燃比和 EGR 对 GDI 汽油机多环芳香烃排放的影响[J]. 燃烧科学与技术 , 2014, 20 (2) : 164–169. |

| [10] | Maricq M. 2007. Chemical characterization of particulate emissions from diesel engines: A review[J]. J Aerosol Sci , 38 : 1079–1118. DOI:10.1016/j.jaerosci.2007.08.001 |

| [11] | 沈言谨.2006. 柴油中多环芳烃含量对颗粒物排放的影响[J]. 石油商技 , 2006, 24 (3) : 85–87. |

| [12] | 沈义涛,王建昕,帅石金.2007.汽油理化特性与发动机排放的关系[A]//湖北省内燃机协会.2007年APC 联合学术年会论文集[C].天津:39-45 |

| [13] | 王锐.2014.直喷汽油机起动及暖机过程颗粒物排放特性研究[D].长春:吉林大学 http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10183-1014282026.htm |

| [14] | 袁超, 洪伟, 苏岩, 等.2014. 喷油参数对直喷汽油机怠速颗粒物排放影响的试验研究[J]. 内燃机工程 , 2014, 37 (5) : 9–13. |

| [15] | 周玉松.2006.燃料性质和成份对内燃机车排放的影响的研究[D].北京.北京交通大学 http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10004-2007084616.htm |

| [16] | 朱航, 刘国庆, 杨俊伟, 等.2014. GDI 发动机冷怠速工况缸内混合气形成模拟研究[J]. 内燃机工程 , 2014, 35 (5) : 69–76. |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36