2. 高原与盆地暴雨旱涝灾害四川省重点研究室, 成都 610072;

3. 四川省气象探测数据中心, 成都 610072

2. Heavy Rain and Drought-Flood Disaster in Plateau and Basin Key Laboratory of Sichuan Province, Chengdu 610072;

3. Sichuan Meteorological Observation and Data Centre, Chengdu 610072

随着经济发展的加快和城市扩大化, 汽车尾气排放及人为影响已导致大气气溶胶的污染日益严重, 霾作为一种污染型天气现象越来越受到广泛关注.重雾及灰霾天气不仅造成交通阻塞、交通事故频繁发生, 而且空气中的污染物还会严重危害到人类的身体健康.根据相关权威部门研究的初步成果显示, 造成四川省盆地雾霾污染的主要来源为:工业类占22%~25%, 机动车类占16%~20%, 燃煤类占17%~20%, 扬尘、油烟、秸秆、涂料溶剂类占20%~25%, 其他占10%~18%(杨雪鸿, 2013).四川盆地雾霾污染的产生主要是自然因素和人为活动两方面共同作用的结果.

国外对于霾天气的研究较全面(Meteorological Office, 1982; 1991; 1994), 在霾的判定标准方面, 吴兑(2008)在总结国外霾判别方法现状时发现, WMO早在1984年已规定霾的相对湿度低于80%, 但各国气象机构对霾的判识标准均存在差异(WMO, 2005;2008).20世纪80年代以来, 我国也展开了霾判别方法研究和发布, 中国气象局(2003;2010)发布了统计霾日的新标准《霾的观测和预报等级》, 全国统一以相对湿度80%作为辅助标准, 进一步按照气象观测规范或大气成分定义霾的概念.但由于地面观测员长期以来凭个人经验, 使得各省之间霾的统计不同(吴兑, 2004;2005;2006), 因此, 各地区也相继探讨了霾日的判别方法, 主要包括京津冀地区(赵普生等, 2012);吴兑等, 2014)、长三角地区(刘晓慧等, 2014)及湖北(严婧等, 2014).

此外, 国内外对于霾的研究还集中在大气气溶胶分布、变化及其气候影响等方面.Barrie等(1981)通过研究加拿大北部霾的分布特征及年际变化, 发现霾日呈现增长趋势.Malm等(1992)研究美国霾的分布特点时发现, 硫酸盐的排放是造成霾分布特点的主因.国内对全国范围(高歌等, 2008;胡亚旦, 2009;吴兑等, 2010;Zhang et al., 2011;孙彧, 2013)、京津冀地区(赵普生等, 2012)、长三角地区(靳利梅等, 2008)、珠三角地区(吴兑, 2006)及四川盆地区域(Guo et al., 2011)等地的霾日气候特征研究发现, 20世纪80-90年代, 霾日均呈现明显的上升趋势.在此基础上, 其他学者探讨了风力条件、降水条件及季风环流的变化对霾的影响(胡亚旦, 2009;胡亚旦等, 2009;丁一汇等, 2013).还有学者在霾的数值模拟及气溶胶特性方面也开展了相关研究(胡荣章等, 2009;李锋等, 2015;张小曳, 2007), 这都为了解我国霾天气特征和制定相关的治理措施提供了科学依据.但从较长时间序列分析我国西南区域霾天气特征及其形成机制的研究较少.因此, 本文利用四川1981-2014年霾的观测资料, 分析不同等级霾天气的时空分布特征, 并在此基础上联系区域气候变化特征, 力求找出污染物排放之外的气候因子, 以期为四川霾的治理和短期气候预测提供科学支撑.

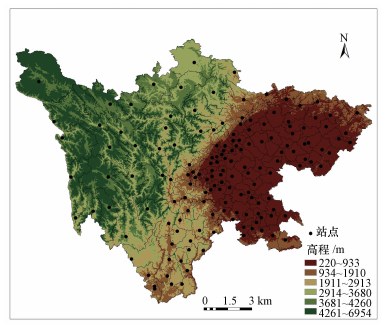

2 资料与方法(Data and methods)由于霾的认识是一个逐年积累的过程, 科学界和气象业务上对于霾的判识标准也是不断变化的.目前国际上有2种常用的处理大量历史资料的统计方法:一种是用日均值, 定义日均能见度小于10 km, 日均相对湿度小于90%, 并排除其他能导致低能见度事件的情况为一个霾日;另一种是使用14时实测值(或12时实测值), 用于分析能见度小于10 km, 相对湿度小于90%, 并排除其他能导致低能见度事件的情况为一个霾日.由于四川特殊的地理特征, 导致霾天气一般出现在盆地, 加之雾天气现象发生时大气湿度一般接近饱和(100%), 因此, 选取相对湿度的判别阈值为≤95%.综合考虑国外霾能见度阈值的规定及国内观测历史的演变, 本文利用WMO的霾判识标准(WMO, 2005;2008), 即霾的能见度阈值为≤5.0 km;同时,在考虑到霾天气过程的连续性及气象观测跨日届问题的基础上, 改进了赵普生等(2012)提出的判别方法, 即排除降水、沙尘暴、扬沙、浮尘、吹雪、雪暴等影响视程的天气现象的基础上, 以同时满足能见度≤5.0 km且相对湿度<95%的时次判识为霾时:北京时间20时为日界, 一日持续1/4(含)以上定时观测时次判识为霾, 则该日记为霾日.当霾跨日界持续时长达1/4(含)定时时次以上, 但日界前(或后)持续时长不足1/4定时时次且大于1/8定时时次, 则相应的上跨日(或下跨日)记为霾日.利用不同判别方法统计四川地区霾日的空间分布、季节变化、年代际变化特征及气候趋势系数的分布特征(表 1), 对比发现改进后的判别方法在较大区域、较长时间范围内可真实反映四川霾天气的气候变化特征.因此, 本研究利用四川区域1981-2014年156个站点气象资料(图 1), 采用新方法对霾日进行判别, 并结合表 2统计各站不同等级霾日情况, 分析区域内霾日的时空分布及气候特征.

| 表 1 霾日判别方法对比 Table 1 Discriminating method of haze days |

|

| 图 1 四川省气象观测站分布 Fig. 1 Distribution of meteorological stations of Sichuan |

| 表 2 霾的分级 Table 2 Classification of haze |

此外, 本文还采用大气环流资料为逐月NCEP/NCAR再分析资料(1981-2014年), 水平分辨率为2.5°×2.5°, 基本要素包括500 hpa位势高度场、850 hPa风场、相对湿度等资料对霾日形成和发展机理进行气候因素探讨;其中, 气候变化趋势分析以线性趋势法为主, 并对线性趋势进行显著性检验, 气候突变检验采用Mann-Kendall方法, 小波分析采用Morlet小波分析方法.

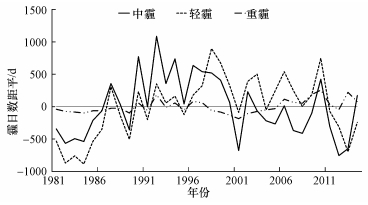

3 霾日时空分布特征(Temporal distribution of haze days) 3.1 霾日时间特征 3.1.1 年际变化图 2为1981-2014年四川省不同强度霾日距平的变化趋势.由图 2可见, 近30年全省轻霾和重霾日数均呈显著上升趋势, 其中, 轻霾气候变化率为18.71 d·a-1, 重霾为4.65 d·a-1(通过99%置信度检验), 中霾日数呈现不显著的下降趋势, 变化率为-4.85 d·a-1.此外, 全省轻、中、重霾日数的正、负距平年份相当, 其中, 轻、中霾正负距平年基本持平, 重霾负距平年少于正距平年.分年代统计显示, 20世纪90年代以前, 不同强度霾日均为负距平年份偏多, 进入90年代则转变为正距平年份明显多于负距平年份, 21世纪以来, 轻霾和重霾以正距平年份为主, 而中霾日数呈现正负距平年份相当的情况.

|

| 图 2 1981-2014年四川不同等级霾日数距平变化趋势 Fig. 2 Variation of haze days with different intensity ranges in Sichuan during 1981-2014 |

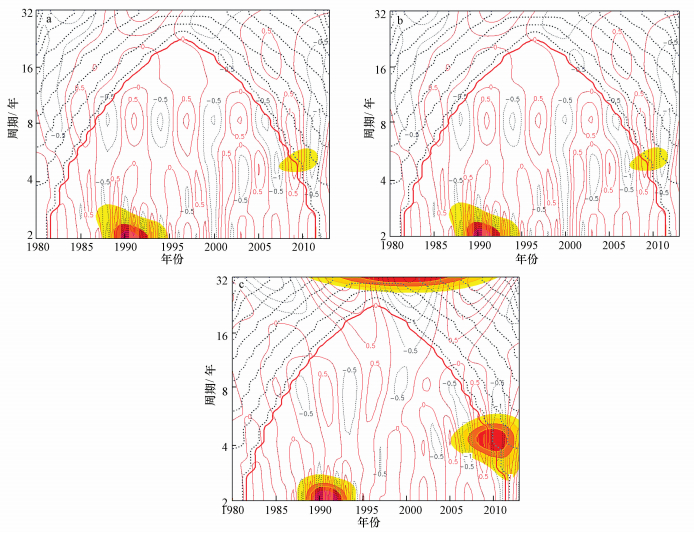

结合MK突变检验(表 3)和Morlet小波分析(图 3)统计显示, 不同强度霾日均发生突变, 但突变年份不同, 同时, 各等级霾日在近30年均存在准5 a和准8 a的年际振荡周期.其中, 轻霾突变发生在1985年, 其后轻霾日数呈现明显增大趋势, 此外, 2000年以来轻霾日数周期以准5 a振荡最显著;中霾在80年代初期发生突变, 并呈增多趋势, 直到2010年前后再次发生突变, 其后霾日呈现减小趋势, 从小波变换可以看出, 准5 a周期在2005后振荡明显;重霾首次突变年份集中在90年代初期, 其后重霾日数逐渐减少, 2005年再次突变, 且重霾日数逐年增多, 小波分析同样显示出2005年后准5 a周期振荡显著, 且近5年将呈现增多趋势.

| 表 3 1981-2014年不同等级霾日突变年份及年际/年代际振荡周期 Table 3 Abrupt changes and inter-annual/ inter-decadal oscillation cycle of annual mean haze days with different intensity ranges in Sichuan during 1981-2014 |

|

| 图 3 1981-2014年四川不同等级霾日小波变换(a.轻霾, b.中霾, c.重霾;图中阴影区为通过90%信度检验的区域;红线为消除边界效应的线, 红线以上的区域是可疑值, 图中数据表示小波系数实部为0.5的部分) Fig. 3 Time-frequency distribution of local wavelet power spectrum for haze days with different intensity rangesin Sichuan during 1981-2014 using the Morlet wavelet analysis (a. light haze, b. moderate haze; c. heavy haze) |

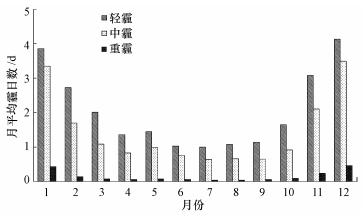

从月平均霾日统计可以看出(图 4), 10月-翌年3月为霾日多发月份, 其中, 轻霾日在11月-翌年2月出现概率最大, 中霾和重霾则多发生在12月-翌年1月.4-9月为霾日较少月份, 特别是6-8月, 不同强度霾日发生频率均较低.从不同季节霾日变化趋势也可见(图略), 秋冬季不同等级霾日发生频率较高, 而春夏季较低;此外, 轻霾日数除春季呈减小趋势外, 其他季节均为波动增多, 其中以秋季增多最为显著, 增幅达0.27 d/10 a;中霾日数除秋季为增多趋势外, 其他季节均呈现减少趋势;重霾日数各季变化趋势与轻霾类似, 除夏季霾日为减少趋势外, 其他各季均为增加, 其中,冬季增幅最大, 为0.07 d/10 a.

|

| 图 4 1981-2014年四川不同等级平均霾日数月变化 Fig. 4 Monthly variation of haze days with different intensity ranges in Sichuan during 1981-2014 |

1981-2014年四川省不同等级霾年平均日数分布显示(图略), 霾日高值区主要集中在盆地中部地区, 其中以内江、自贡一带污染较重, 年均霾日大于100 d, 这与城市工业发达有关;同时, 成都-眉山-乐山沿线年均霾日也存在高值中心, 该区域沿线交通运输发达, 移动污染源严重;此外, 盆地东部的达州、广安一带年均霾日也较高, 这与达州人口密度高有关;而霾日低值区主要位于盆地西南的石棉-雅安及川西高原地区, 年均霾日基本小于10 d, 其中, 雅安、石棉年均霾日均小于1 d, 这是由于该地雨日偏多, 自然降雨对空气污染物能起到清除和冲刷作用(董继元等, 2009).

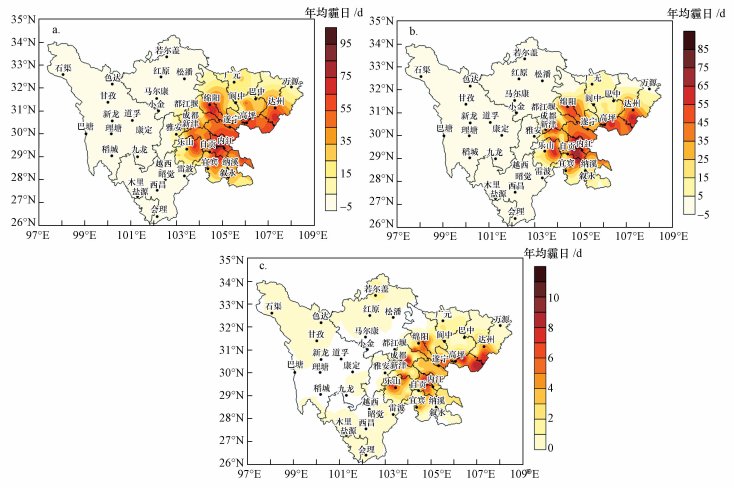

分等级统计霾年均日数空间分布可见(图 5), 轻霾高发区集中在盆地中部的成都-乐山一带, 以及盆地东部的广安及盆地南部的内江, 其中, 自贡最高, 年均轻霾日数达98 d;中霾高发区与轻霾类似, 主要位于盆地中南部及东部地区, 高值中心在威远, 年均中霾日数达85 d;重霾高发区主要集中在盆地东部的广安和中南部的自贡一带, 其中,高值中心位于威远, 年均重霾日数达11 d.

|

| 图 5 1981-2014年四川不同等级霾年平均霾日数空间分布(a.轻霾, b.中霾, c.重霾) Fig. 5 Distribution of annual mean number of haze days with different intensity ranges (a. light haze, b. moderate haze; c. heavy haze) in Sichuan during 1981-2014 |

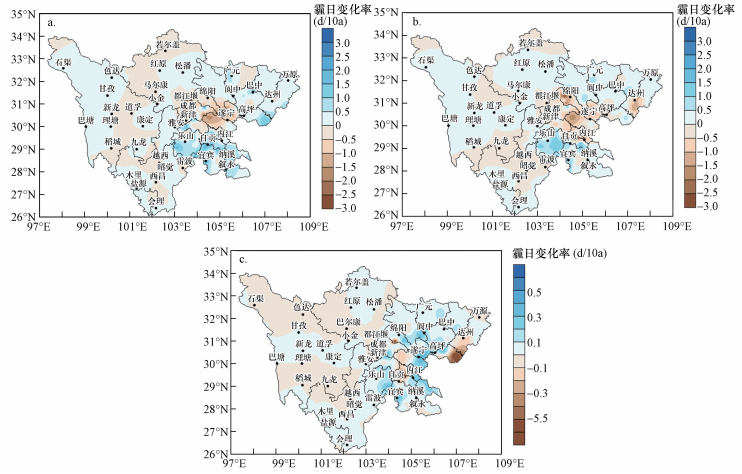

图 6为1981-2014年不同等级霾日变化趋势的空间分布格局.由图 6可见, 轻霾和中霾日数的变化趋势分布较一致, 特别是盆地区域呈现明显的北负南正分布格局, 其中, 负值中心位于盆地中部的简阳, 而正值中心位于盆地南部的乐山-犍为一带, 表明轻霾和中霾日数在盆地中北部呈现逐年减少的趋势, 而在盆地南部逐年增多.重霾日数变化趋势分布则存在差异, 除了盆地东部大竹一带及中部威远周边存在霾日减少的趋势外, 大部区域均呈现增多趋势, 尤其以盆地中北部的遂宁一带较明显, 增幅达4.2 d/10 a.

|

| 图 6 1981-2014年四川不同等级霾日数线性变化趋势分布图(a.轻霾, b.中霾, c.重霾) Fig. 6 Distribution of the change trend of haze days with different intensity ranges in Sichuan during 1981-2014(a. light haze, b. moderate haze; c. heavy haze) |

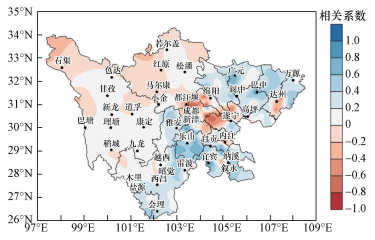

由图 5和图 6霾日平均值和变化趋势的空间分布可以看出, 霾日发生高值区主要集中在省内工业交通发达的城市.为了证实霾的分布与工业、交通发达程度、人口密度有关, 进一步以年际变率最大的新津与其余154个站做单点相关分析(图 7), 发现不同等级霾日的单点相关系数表现出明显的正、负区域, 其中, 川西高原及盆地西北部的都江堰一带为负相关区域, 而盆地南部的乐山-宜宾以正相关为主.结合霾日平均值和变化趋势分布发现, 盆地南部为霾日高发区域, 霾天气围绕盆南的大型工业、人口城市集中分布.

|

| 图 7 1981-2014年新津与周边154站霾日数单点相关系数空间分布 Fig. 7 Spatial distribution of haze days with the single point (Xinjin relative to 154 stations) of correlation coefficient during 1981-2014 |

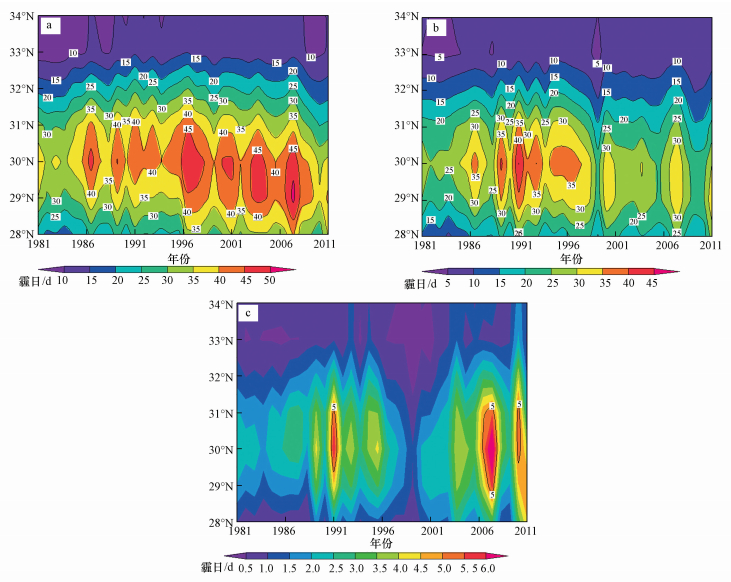

从102°~109°E的纬度-时间剖面图(图 8)可见, 轻霾天气高值区集中在31°N以南, 盆地中部最早出现较频繁的轻霾天气, 从1987年开始轻霾日数已超过45 d, 1997年后轻霾日数显著增加, 且高发区域向南扩张, 特别是2005年以后, 盆地东南部高发区的轻霾日数达50 d.中霾高发时段集中在90年代初期, 霾日最多达到50 d, 2000年后逐渐减少.重霾首次高发时段为1991年前后, 近5年又出现新的高发峰值, 尤其在2007年, 超过5 d.

|

| 图 8 1981-2014年(102°~109°E平均)不同等级霾日数的纬度-时间剖面图(a.轻霾, b.中霾, c.重霾) Fig. 8 Profile of haze days with different intensity ranges in 102°~109°E during 1981-2014(a. light haze, b. moderate haze; c. heavy haze) |

研究成果显示, 大气气溶胶污染日趋严重, 是导致霾天气现象越来越多的直接诱因.此外, 大气环流、局地气象要素, 以及边界层结构与特殊地形叠加都不利于污染物扩散, 对霾日形成和维持也存在着不同程度的影响.根据前文对不同季节各强度霾日统计显示, 秋、冬季霾日发生频率较高, 而春、夏季较低.因此, 本文将结合季节差异, 进一步探讨四川霾日的成因及发展机理.

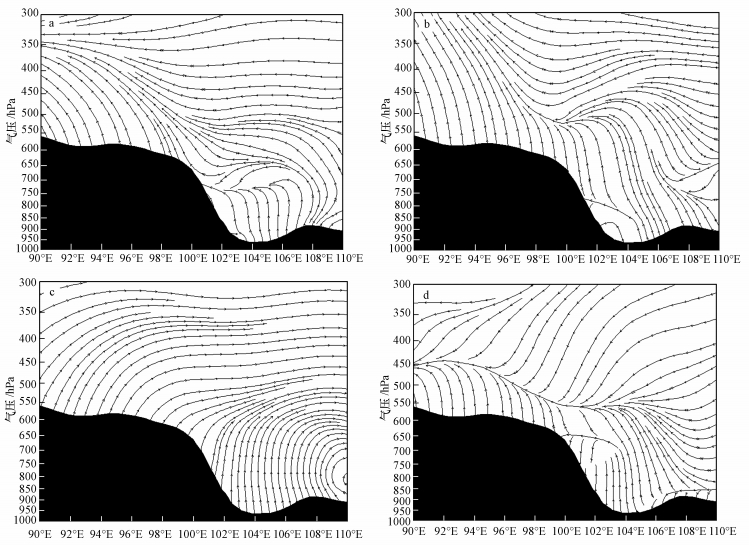

4.1 地形因素为讨论不同季节背风坡环流效应及其对霾日空间分布季节特征, 本文利用1981-2014年NCEP再分析资料, 计算并绘制了各季与年平均东-西向风场偏差垂直剖面图(图 9), 对比发现, 春、夏季高原东侧上升气流较明显, 相比春季700 hPa上升气流会受到高原地形阻挡, 夏季上升气流更为显著, 利于盆地气流扩散, 不易生成霾天气.秋季盆地上空为上升气流, 以东为下沉气流, 使盆地区域受到东边污染物扩散影响, 秋霾日数高于春、夏季.冬季850 hPa以下的偏东气流使东部污染物向西蔓延, 同时, 高原东侧对应近底层风速的低值区, 受到大地形的影响, 不利于盆地工业区与城市群区大气污染物的对流扩散, 进而加重了冬季霾日高频状况的发生.

|

| 图 9 1981-2014年25°~35°N纬带各季与年平均环流结构偏差东-西向垂直剖面图(a.春季, b.夏季, c.秋季, d.冬季) Fig. 9 Vertical sections of differences of seasonal and annual mean circulations in spring (a), summer (b), autumn (c) and winter (d) averaged along 25°~35°N during 1981-2014 |

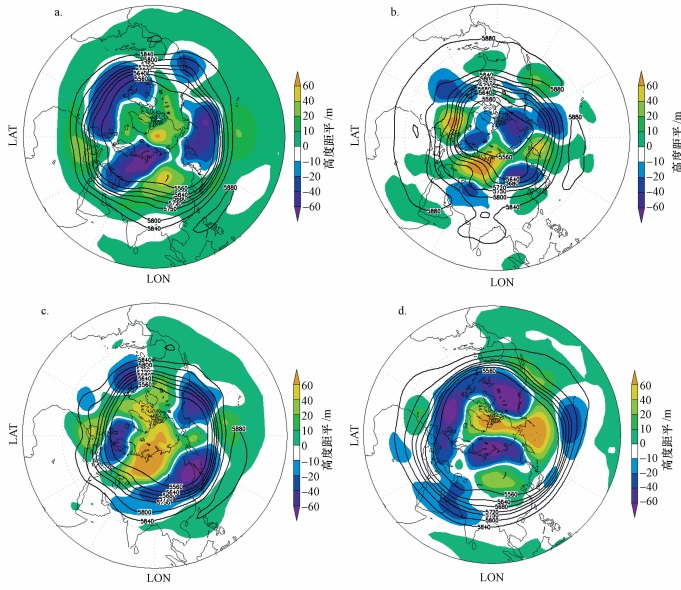

从500 hPa高度场可见(图 10), 春季欧亚中高纬度呈现两槽一脊的环流形势, 环流特征表现为西太平洋副热带高压偏弱, 乌拉尔山阻塞高压处于准静止或缓慢移动状态, 巴尔喀什湖以西有倾斜的低槽, 导致云贵高原处于副高底部偏东或东南气流中, 受副高边缘低压系统辐合抬升及地形抬升, 从而利于降水.夏季印缅槽较强, 利于孟湾水汽向西南输送.从高度场距平可以看出, 春季乌拉尔山、西北太平洋为负距平, 西西伯利亚为正距平, 高纬度经向环流偏强; 夏季, 孟加拉湾为宽广的负距平区, 并覆盖了我国大陆到西北太平洋, 而乌拉尔山到西西伯利亚及西太平洋上空为正距平区.西北气流利于四川境内颗粒物的水平扩散, 不利于霾的形成.秋、冬季500 hPa高度场上乌拉尔山高压偏弱, 东亚大槽偏弱, 高纬度以纬向环流为主, 经向环流偏弱, 西太平洋副热带高压在强度上已明显减弱, 但位置上偏西偏北, 将冷空气阻挡在川盆以北以西区域.同时, 贝加尔湖、巴尔喀什湖为正距平和距平零值相间区域.欧洲大陆以正距平为主.中国大陆北部有明显的正距平, 阻挡冷空气南下至四川境内, 不利于颗粒物的水平扩散, 导致大气中颗粒物易聚集, 利于霾的形成和发展.

|

| 图 10 1981-2014年北半球500 hPa高度场及高度距平分布(a.春季, b.夏季, c.秋季, d.冬季) Fig. 10 Northern Hemisphere 500 hPa height and height anomaly field distribution for spring (a), summer (b), autumn (c) and winter (d) during the period during 1981-2014 |

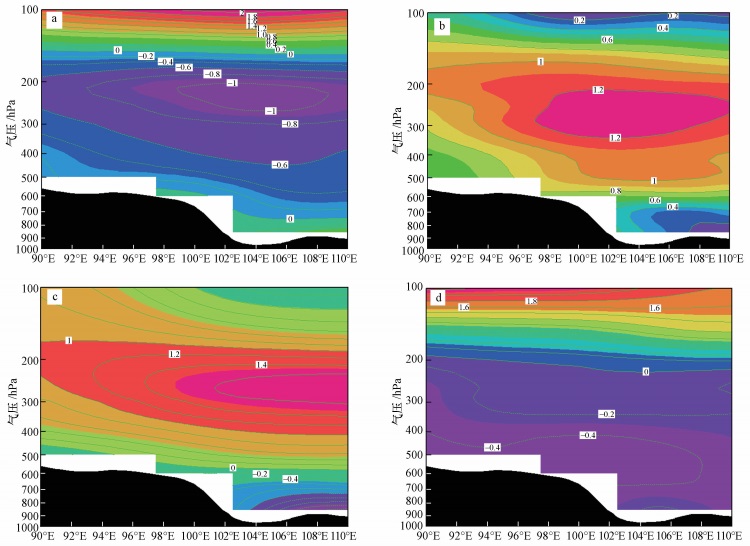

图 11为25°~35°N纬带、90°~125°E东-西向温度距平垂直剖面图.由图 11可见, 春季盆地上层300 hPa高度以下, 温度距平随高度呈递减趋势, 其中, 700 hPa以下温度垂直结构均为正距平, 700 hPa以上均为负距平, 即青藏高原上空及以东地区, 大气对流层中下层出现“上冷下暖”的递减层结, 该垂直结构为相对不稳定层结, 利于大气污染排放物垂直交换及其对外扩散.夏季, 青藏高原以东温度垂直结构均为正距平, 其中, 高原上空及其东部呈东西向的对流层中部为暖区, 对流低层为弱正距平.秋季, 青藏高原以东地区温度的垂直结构为显著的“上暖下冷”, 其中, 600 hPa以上为显著正距平, 以下为负距平, 大气在竖直方向的运动处于稳定状态, 该大尺度的逆温层结利于霾天气发展.冬季, 青藏高原及盆地上层温度垂直结构均为负距平, 其中, 高原上空及其东部呈东西向的对流层中部为冷区, 相对而言, 对流低层为强负距平, 从而也出现了“上暖下冷”的逆温层结, 该大尺度的逆温层结利于霾天气的维持.

|

| 图 11 1981-2014年25°~35°N纬带温度距平垂直剖面图(平均值基于1981-2010年)(a.春季, b.夏季, c.秋季, d.冬季) Fig. 11 Vertical profiles of temperature anomalies along 25°~35°N in spring (a), summer (b), autumn (c) and winter (d) during 1981-2014 with respect to 1981-2010 |

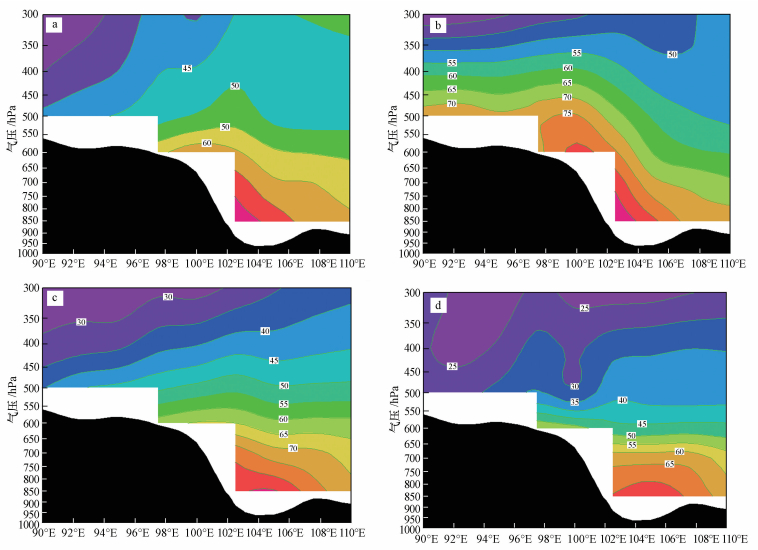

由25°~35°N纬带相对湿度垂直剖面图(图 12)可以看出, 春、夏季盆地相对湿度为85%以上, 以正距平为主;秋、冬季盆地平均相对湿度为80%左右.文献调研(李苗等, 2015)发现, 雾形成于近地面空气达到或接近饱和的条件下, 即相对湿度达到或接近100%, 而霾虽然与雾滴相似都是由吸湿性气溶胶粒子组成, 但它是在大气湿度小于80%的情况下生成或存在的, 因此, 日平均相对湿度≥80%的日数与霾日数呈负相关关系.相对湿度的减小一方面是由于近地面气温增加, 并使饱和比湿相应增大的结果;另一方面, 如果一个地区水汽输入不能使大气实际水汽增加, 则相对湿度必然下降, 这意味着中国的气候变暖将使霾向雾转换变得更不容易, 其结果是霾日将可能持续更长时间或更易发生(丁一汇等, 2014).

|

| 图 12 1981-2014年25°~35°N纬带相对湿度垂直剖面图(a.春季, b.夏季, c.秋季, d.冬季) Fig. 12 Vertical profiles of relative humidity in spring (a), summer (b), autumn (c) and winter (d) along 25°~35°N during 1981-2014 |

1) 1981-2014年四川省轻霾和重霾日数均呈显著上升趋势, 中霾日数呈现不显著的下降趋势.分年代统计发现, 90年代后不同强度霾日均偏多, 且均存在准5 a、准8 a的周期振荡, 其中, 轻霾和重霾日数在2005年突变后呈现明显增大趋势, 而中霾在2010年突变后呈现减小趋势.从月平均霾日统计看出, 10月-翌年3月为多发月份, 4-9月为少发月份;霾日季节特征明显, 秋、冬季不同等级霾日发生频率偏高, 而春、夏季偏低, 其中, 轻霾与重霾日数在春、夏季呈减小趋势, 秋、冬季增幅显著;中霾日数除秋季为增多趋势外, 其他季节均呈现减少趋势.

2) 不同等级年均霾日高值区集中在盆地中部、东部地区, 与城市工业、交通发达、人口密度大有关, 低值区主要位于盆地西南.变化趋势空间分布显示, 近30年轻霾和中霾日数在盆地中北部呈现逐年减少的趋势, 而在盆地南部逐年增多;重霾除盆地东部及中部部分地区存在日数减少的趋势外, 大部分区域均呈现增多趋势.

3) 结合季节特征探讨四川霾日形成机理发现, 受青藏高原地形影响, 春、夏季高原东侧上升气流较明显, 利于盆地气流扩散, 不易生成霾天气.秋、冬季110°E以西为上升气流, 以东为下沉气流, 850 hPa以下的偏东气流使东部污染物向西蔓延;同时, 高原东侧对应近底层风速的低值区, 不利于盆地工业区与城市群区大气污染物的对流扩散, 进而加重霾日高频状况的发生.在500 hPa高度场上, 春、夏季欧亚中高纬度呈现两槽一脊的环流形势, 印缅槽较强, 云贵高原处于副高底部偏东或东南气流中, 受副高边缘低压系统辐合抬升及地形抬升, 利于降水.秋、冬季高纬度以纬向环流为主, 经向环流偏弱, 西太平洋副热带高压将冷空气阻挡在川盆以北以西区域, 不利于颗粒物的水平扩散, 利于霾的形成和发展.

4) 从温度距平的垂直结构看出, 春、夏季大气对流层中下层出现“上冷下暖”的递减层结, 该垂直结构为相对不稳定层结, 利于大气污染排放物垂直交换及其对外扩散;秋、冬季, 青藏高原以东地区上空为显著的“上暖下冷”逆温层结, 利于霾天气的维持.同时, 在春、夏季盆地相对湿度为85%以上, 以正距平为主;秋、冬季盆地平均相对湿度为80%左右, 地面气温增加, 使相对湿度下降, 使霾向雾转换变得更不容易, 其结果是霾日将可能持续更长时间或更易发生.

| [${referVo.labelOrder}] | Barrie L A, Hoff R M, Daggupaty S M. 1981. The influence of mid-latitudinal pollution sources on haze in the Canadian arctic[J]. Atmospheric Environment, 15(8) : 1407–1419. DOI:10.1016/0004-6981(81)90347-4 |

| [${referVo.labelOrder}] | 董继元, 王式功, 尚可政. 2009. 降水对中国部分城市空气质量的影响分析[J]. 干旱区资源与环境, 2009, 23(2) : 43–48. |

| [${referVo.labelOrder}] | 丁一汇, 柳艳菊. 2014. 近50年我国雾和霾的长期变化特征及其与大气湿度的关系[J]. 中国科学:地球科学, 2014, 44(1) : 37–48. |

| [${referVo.labelOrder}] | Guo J, Zhang XY, Wu Y R, et al. 2011. Spatio-temporal variation trends of satellite-based aerosol optical depth in China during 1980-2008[J]. Atmospheric Environment, 45(37) : 6802–6811. DOI:10.1016/j.atmosenv.2011.03.068 |

| [${referVo.labelOrder}] | 高歌. 2008. 1961-2005年中国霾日气候特征及变化分析[J]. 地理学报, 2008, 63(7) : 762–768. |

| [${referVo.labelOrder}] | 胡亚旦, 周自江. 2009. 中国霾天气的气候特征分析[J]. 气象, 2009, 35(7) : 73–78. |

| [${referVo.labelOrder}] | 胡亚旦.2009.中国霾天气的时空分布特征及其与气候环境变化的关系[D].兰州:兰州大学 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10730-2009190616.htm |

| [${referVo.labelOrder}] | 李苗, 苗爱梅, 王洪霞, 等. 2015. 山西不同强度霾天气的气候特征及影响因子初探[J]. 中国农学通报, 2015, 31(14) : 238–247. |

| [${referVo.labelOrder}] | 靳利梅, 史军. 2008. 上海雾和霾日数的气候特征及变化规律[J]. 高原气象, 2008(S1) : 138–143. |

| [${referVo.labelOrder}] | 李锋, 朱彬, 安俊岭, 等. 2015. 2013年12月初长江三角洲及周边地区重霾污染的数值模拟[J]. 中国环境科学, 2015, 35(7) : 1965–1974. |

| [${referVo.labelOrder}] | 李谢辉, 张超, 姚佳林. 2015. 河南省干旱的时空分布规律与趋势分析[J]. 西北师范大学学报(自然科学版), 2015(2) : 85–91. |

| [${referVo.labelOrder}] | 刘晓慧, 朱彬, 高晋徽, 等. 2014. 长江三角洲地区霾判别方法的对比分析[J]. 环境科学, 2014, 35(9) : 3239–3246. |

| [${referVo.labelOrder}] | 栾兆擎, 章光新, 邓伟, 等. 2007. 三江平原50a来气温及降水变化研究[J]. 干旱区资源与环境, 2007(11) : 39–43. |

| [${referVo.labelOrder}] | Malm W C. 1992. Characteristics and origins of haze in the continental united-states[J]. Earth-Science Reviews, 33(1) : 1–36. DOI:10.1016/0012-8252(92)90064-Z |

| [${referVo.labelOrder}] | Meteorological Office. 1982. Observer's Handbook[M]. 4th edition. London: HMSO : 60–61. |

| [${referVo.labelOrder}] | Meteorological Office. 1991. Observer's Handbook[M]. 6th edition. London: HMSO : 116–145. |

| [${referVo.labelOrder}] | Meteorological Office. 1994. Observer's Handbook[M]. 3rd edition. London: HMSO : 144–200. |

| [${referVo.labelOrder}] | 孙彧, 马振峰, 牛涛, 等. 2013. 最近40年中国雾日数和霾日数的气候变化特征[J]. 气候与环境研究, 2013, 18(3) : 397–406. |

| [${referVo.labelOrder}] | World Meteorological Organization.1984.WMO-No.266-Compendium of Lecture Notes for Training Class IV Meteorological Personnel Volume Ⅱ-Meteorology[S].Geneva: World Meteorological Organization.65, 244 |

| [${referVo.labelOrder}] | World Meteorological Organization.1996.WMO-No.8-Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation (6th edition) [S]. Geneva: World Meteorological Organization |

| [${referVo.labelOrder}] | World Meteorological Organization.2005.WMO-No.782-Aerodrrome to Reports and Forecasts: A User's Handbook to the Codes (4th edition) [S]. Geneva: World Meteorological Organization.18, 71-72 |

| [${referVo.labelOrder}] | World Meteorological Organization.2008.WMO-No782-Aerodrome Reports and Forecasts: A User's Handbook to the Codes (5th edition)[S]. Geneva: World Meteorological Organization.21, 77-78 |

| [${referVo.labelOrder}] | 吴兑, 吴晓京, 李菲, 等. 2010. 1951-2005年中国大陆霾的时空变化[J]. 气象学报, 2010, 68(5) : 680–688. |

| [${referVo.labelOrder}] | 吴兑. 2004. 霾与雾的区别和灰霾天气预警建议[J]. 干旱区资源与环境, 2004(4) : 1–4. |

| [${referVo.labelOrder}] | 吴兑. 2005. 关于霾与雾的区别和灰霾天气预警的讨论[J]. 气象, 2005, 31(4) : 3–7. |

| [${referVo.labelOrder}] | 吴兑. 2006. 再论都市霾与雾的区别[J]. 气象, 2006, 32(4) : 9–15. |

| [${referVo.labelOrder}] | 吴兑, 毕雪岩, 邓雪娇, 等. 2006. 珠江三角洲气溶胶云造成的严重灰霾天气[J]. 自然灾害学报, 2006, 15(6) : 77–83. |

| [${referVo.labelOrder}] | 吴兑, 陈慧忠, 吴蒙, 等. 2014. 三种霾日统计方法的比较分析--以环首都圈京津冀晋为例[J]. 中国环境科学, 2014, 34(3) : 545–554. |

| [${referVo.labelOrder}] | 吴兑. 2008. 霾与雾的识别和资料分析处理[J]. 环境化学, 2008, 27(3) : 327–330. |

| [${referVo.labelOrder}] | 徐祥德, 王寅钧, 赵天良, 等. 2015. 中国大地形东侧霾空间分布"避风港"效应及其"气候调节"影响下的年代际变异[J]. 中国科学:地球科学, 2015, 60(12) : 1132–1143. |

| [${referVo.labelOrder}] | 严婧, 杨志彪, 王海军.2014.湖北省雾霾时空分布特征及判识标准研究[A]//2014年全国气象观测技术交流会文集[C].466-469 |

| [${referVo.labelOrder}] | 尹志聪, 王会军, 郭文利. 2015. 华北黄淮地区冬季雾和霾的时空气候变化特征[J]. 中国科学:地球科学, 2015, 45(5) : 649–655. |

| [${referVo.labelOrder}] | 尹志聪, 王会军, 袁东敏. 2015. 华北黄淮冬季霾年代际增多与东亚冬季风的减弱[J]. 中国科学:地球科学, 2015, 60(15) : 1395–1400. |

| [${referVo.labelOrder}] | 杨雪鸿.2013.锁定四川雾霾主要来源[DB/OL].2013-3-12.http://sc.sina.com.cn/news/m/2013-03-12/061673881_2.html |

| [${referVo.labelOrder}] | 赵普生, 徐晓峰, 孟伟, 等. 2012. 京津冀区域霾天气特征[J]. 中国环境科学, 2012, 32(1) : 31–36. |

| [${referVo.labelOrder}] | 中国气象局.2003.地面气象观测规范[S].北京:气象出版社 http://www.oalib.com/references/14739986 |

| [${referVo.labelOrder}] | 中国气象局.2010.霾的观测和预报等级[S].北京:气象出版社 http://www.oalib.com/references/16102514 |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36