2. 四川省气候中心, 成都 610072;

3. 高原与盆地暴雨旱涝灾害四川省重点研究室, 成都 610072

2. Sichuan Provincial Climate Centre, Chengdu 610072;

3. Heavy Rain and Drought-Flood Disaster in Plateau and Basin Key Laboratory of Sichuan Province, Chengdu 610072

近年来,随着经济发展加快,城市建筑和交通工具的增加,污染物的排放加剧及空气中的颗粒物增多致使空气污染日益加快,使得霾成为常见天气现象(中国气象局,2003).国外的研究学者较早开展了对霾的组成及气候特点的研究.Barrie等(1981)通过研究加拿大北部霾的分布特征及年际变化,发现霾呈现增长趋势.Malm(1992)研究美国霾的分布特点时,发现硫酸盐的排放是造成霾分布特点的主因.随着目前国内污染天气现象愈加严重,与霾相关的研究也成为了科研的热点及重点.研究霾日的全国气候特征(高歌,2008;胡亚旦,2009a;吴兑等,2010;Zhang et al.,2011;孙彧等,2013)和各地的气候特征,如:京津冀地区(赵普生等,2011)、长三角地区(靳利梅和史军,2008)以及珠三角地区(吴兑等,2006a;2014a)的结果都表明霾日呈现明显的上升趋势,与经济活动密切相关.探讨与霾相关的气象因子(胡亚旦,2009;丁一汇和柳艳萌,2013)表明霾易受风、大气湿度等气象因子的影响.此外在霾的数值模拟(胡荣章等,2009;李锋等,2015)及气溶胶特性(Zhang et al.,2011)方面也开展了相关的工作.但是,在对霾的观测上仍有一定的探讨.

中国气象局定义了雾、霾的概念,利用能见度来区分雾和霾(中国气象局,2003).但由于轻雾和霾的能见度判别限值相同,同为10 km,且长期以来轻雾和霾的观测受到地面观测员主观判断影响较大,使得各省之间霾和轻雾日的统计存在差异,可能不能反映出真实的状况(吴兑,2004;2005;2006).2010年初发布了统计霾日的新标准《霾的观测和预报等级》,全国统一以相对湿度80%作为辅助标准,相对湿度在80%~95%之间进一步按照气象观测规范或大气成分进一步判识(中国气象局,2010).但目前四川省大部分观测台站由于缺乏大气成分观测资料,使得盆地以该标准记录霾日时出现争议.近年来,国内开展了不同的判别方法对霾日判别的探讨,在京津冀地区(赵普生等,2011;吴兑等,2014b)、长三角地区(刘晓慧等,2014)及湖北(严婧等,2014)均开展了相关的工作.对于霾日高值区的四川在该方面仍未有工作,因此本文将利用几种不同的统计办法探讨霾日在四川的气候变化特征,间接评估气溶胶污染的长期变化.

中国气象局定义了雾、霾的概念,利用能见度来区分雾和霾(气象局,2003).但由于轻雾和霾的能见度判别限值相同,同为10 km,且长期以来轻雾和霾的观测受到地面观测员主观判断影响较大,使得各省之间霾和轻雾日的统计存在差异,可能不能反映出真实的状况(吴兑,2004;2005;2006).2010年初发布了统计霾日的新标准《霾的观测和预报等级》,全国统一以相对湿度80%作为辅助标准,相对湿度在80%~95%之间进一步按照气象观测规范或大气成分进一步判识(中国气象局,2010).但目前四川省大部分观测台站由于缺乏大气成分观测资料,使得盆地以该标准记录霾日时出现争议.近年来,国内开展了不同的判别方法对霾日判别的探讨,在京津冀地区(赵普生等,2011;吴兑等,2014b)、长三角地区(刘晓慧等,2014)及湖北(严婧等,2014)均开展了相关的工作.对于霾日高值区的四川在该方面仍未有工作,因此本文将利用几种不同的统计办法探讨霾日在四川的气候变化特征,间接评估气溶胶污染的长期变化.

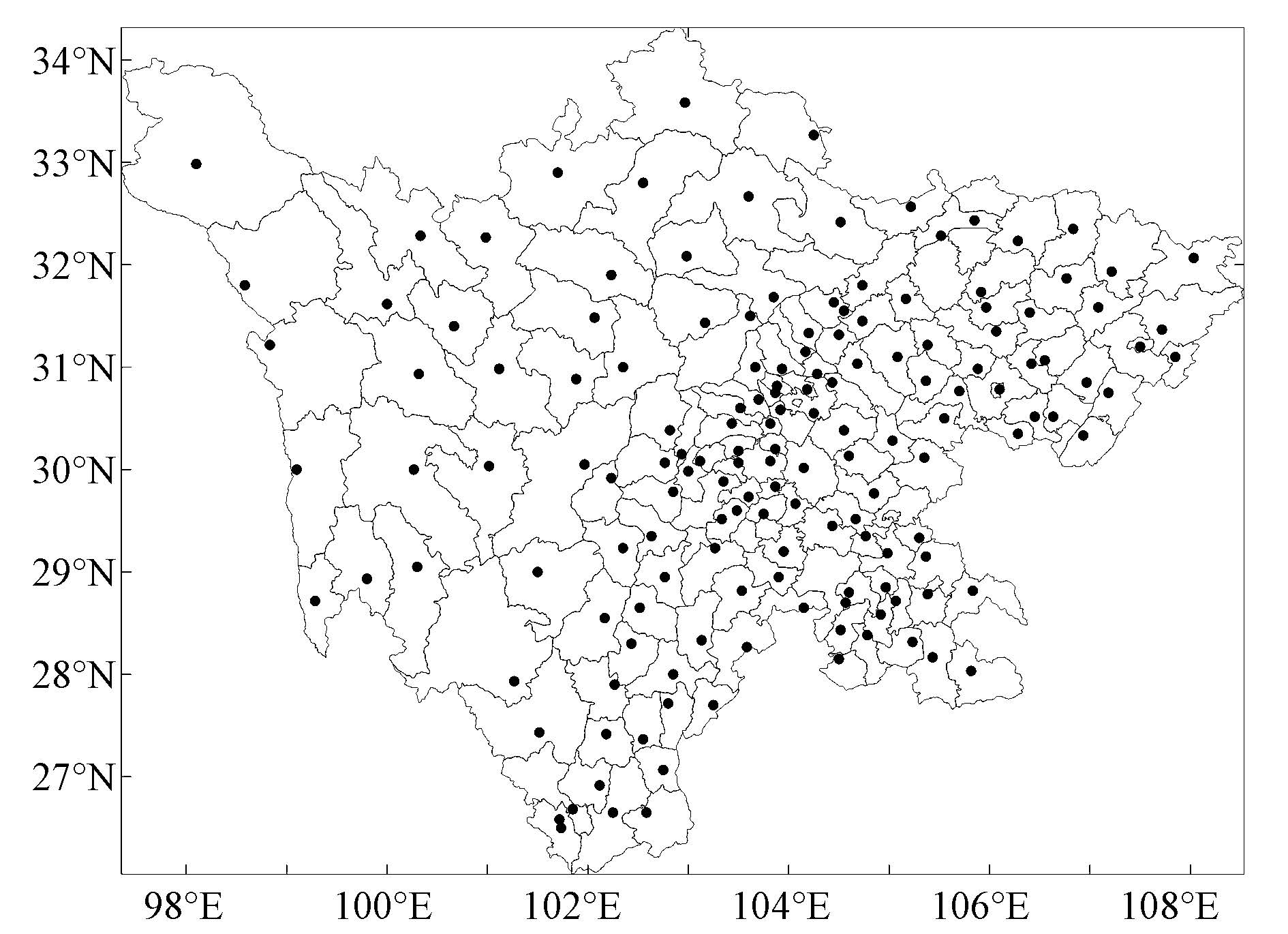

2 资料与方法(Materials and methods) 2.1 资料介绍本文利用的资料来自于四川省156个国家站的能见度、相对湿度、地面天气现象观测资料,所有资料均通过了国家气象信息中心的质控检验.由于1981年之前能见度资料按照等级划分,与1981年之后观测按照米来记录的单位不一致.为了保证资料的完整和统一使得各类方法对比更加客观,选择1981-2014年的资料,站点分布如图 1所示.

|

| 图 1 四川省156个国家气象观测站分布 Fig. 1 The distribution of meteorological stations of Sichuan |

结合国外霾判别方法现状(表 1)(吴兑等,2009;2014b),对国内几个霾日判别方法做了总结(表 2).表 2中原始观测也就是现有的地面台站观测员观测的霾日时所用的方法,实际观测时常加以各站相对湿度阈值作为辅助标准;方法一、二是目前国内常用的判识方法,方法一类似于原始观测,统一利用80%作为辅助判别标准;方法二为利用整日相对湿度的平均值90%作为辅助判识标准;方法三在前人的研究工作基础之上,结合四川的实际情况给出,由于四川特殊的地理原因,霾天气一般出现在盆地,加之雾天气现象发生时大气湿度一般接近饱和(100%),所以选取了相对湿度的判别阈值为≤95%,由于综合考虑国外霾能见度阈值的规定及国内观测历史的演变,利用了WMO的霾判识标准(WMO,2001;2005;WMO,2008),即霾的能见度阈值为≤5.0 km.此外还考虑到霾天气过程的连续性及气象观测跨日界的问题最终给出判别方法三.

| 表 1 不同机构的雾/轻雾/霾的判识标准 Table 1 Identification standard of fog/mist/haze by different agencies |

| 表 2 霾日判别方法介绍 Table 2 Discrimination of haze day |

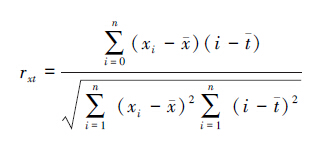

气候趋势系数表示某气候要素的长期趋势变化的方向和程度,在气候变化研究中常用(栾兆擎等,2007;赵传成等,2011;李谢辉等,2015). 其中,逐年时间是递增序列,用1,2,…,n表示. 如果 n 各时刻所对应气候要素序列与逐年时间序列相关显著,表示该要素气候趋势存在明显的增加或减少的趋势.气候趋势系数 rxt 可表示为:

|

(1) |

式中,n 为年数;xi为第i年的要素值;x为要素平均值;t=(n+1)/2.气候趋势系数 rxt 以使用通常的相关系数统计检验方法检验其显著性.由于 rxt 无单位,所以可以根据它的数值大小比较不同的气象要素的长期趋势大小,它特别适合于对一个大范围的气象要素场长期趋势的空间分布特征的研究.

根据回归理论,气候趋势系数 rxt 与气候倾向率有如下关系:

|

(2) |

式中,a1表示气候倾向率; sx和st 分别是气象要素序列与自然数列的均方差.

3 不同判别方法下霾日数的时空变化(Temporal and spatial variations of haze days identified by different methods) 3.1 霾日的空间分布特征四川霾日数的分布并不均匀(图 2),各类方法显示分布特征及高值区域也不尽相同.原始观测(图 2a)显示近34年来四川地区大多站点的平均霾日数在5 d以下,有些许站点在10 d以上,且主要集中于四川盆地的北部,如北川站(18.6 d)、梓潼站(17.3 d)等.方法一(图 2b)表明近34年四川霾日主要集中分布于盆地区域,与原始观测有较大的差异,大多数站点在50 d左右,高值区达到70 d.高值区有4个,由东向西为如下,达州-广安区(大竹:82.1 d)、内江-自贡区(威远:127.1 d)、成都区(新津:103.7 d)和乐山区(乐山:100.4 d).方法二(图 2c)所示的霾日分布与方法一不同,可能是此方法利用的日均值方法,与方法一适用的单时次判识有所差异.显示并没有集中的高值区域,霾主要集中于盆地地区,大多站点在30~40 d左右,高值站点达到70 d以上(峨眉:75.6 d,遂宁:71.6 d,什邡:71.5 d).方法三与方法一类似,为单时次判别方法.整体数值较前两种方法而言,整体霾日在50~60 d左右.自东向西依次为:达州-广安片区(大竹:118.9 d)、内江-自贡区(自贡:139.4 d)、成都区(新津:122.1 d)及乐山区(乐山:111.5 d),其分布特征更贴近于四川主要的工业区(自贡盐工业区、乐山高新区等)及人口集中地段(成都、达州等),更符合四川盆地霾日的气候分布特征.

|

| 图 2 四川盆地1981-2014年平均霾日的分布 (a. 原始观测,b.方法一,c.方法二,d.方法三) Fig. 2 Distribution of annual mean number of haze days during 1981-2014 in Sichuan(a. original observation,b. method I,c. method II,d. method III) |

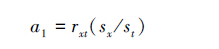

总体上,四川霾日分布(图 3)的季节性变化相当的明显,在一年中冬季的霾日最多,春秋季次之,而夏季的霾最少,这与夏季降水多,起到了很好的冲刷作用有关.各种不同方法显示的季节变化类似,但是不同的判别方法所示的月均值在同一个月中数值差别很大.原始观测最高值出现在12月(0.27 d),判识方法一的月均值最高值出现在1月(5.02 d),判识方法二的月均值最高值出现在12月(3.19 d),判识方法三的月均值最高值出现在12月(6.43 d).各类判别方法判别出的霾日各月变化基本一致,在非高峰月差值并不大.

|

| 图 3 四川平均霾日月变化 Fig. 3 Monthly variation of haze days in Sichuan |

为了更细致的比较各类判识方法下四川盆地月际霾日的变化特征,继续对比了各类霾日最多的季节-冬季(12-2月)的分布特征.四川的冬季霾主要出现在102°E以东,27.5°N以北地区,主要为四川盆地地区,该特征在几类对比方法中都较为明显.原始观测显示冬季霾主要集中出现的站点在四川盆地的北部,该特征与年均霾日分布特征类似,代表站为梓潼(7.8 d),北川(6.7 d).判别方法一所示的分布特征与年均值分布特征大致一致,高值区的范围为20~30 d.高值中心大致有3个:达州-广安片区(岳池:29.2 d),内江-自贡区(威远:41.3 d)及成都区(新津:36.55 d).判别方法二所示的高值区和高值中心较方法一有所不同,高值中心的数值达到20 d左右.高值中心为南充区(营山:24.9 d)、成都区(都江堰:24.6 d)及遂宁区(蓬溪:23.9 d).方法三的高值区分布类似于方法二,高值中心的数值略高(30~40 d).高值中心依次为达州-广安片区(岳池:39.5 d),内江-自贡区(威远:47.6 d)及成都区(新津:47.5 d).可见判别方法一及方法三在四川盆地霾日分布特征中体现出有较好的一致性,数值上略有差异,高值中心差值在10 d左右,这与相对湿度的判别条件有关.

|

| 图 4 四川冬季霾日的分布特征 (a.原始观测,b.方法一,c.方法二,d.方法三) Fig. 4 Distribution of haze days in winter in Sichuan(a. original observation,b. method I,c. method II,d. method III) |

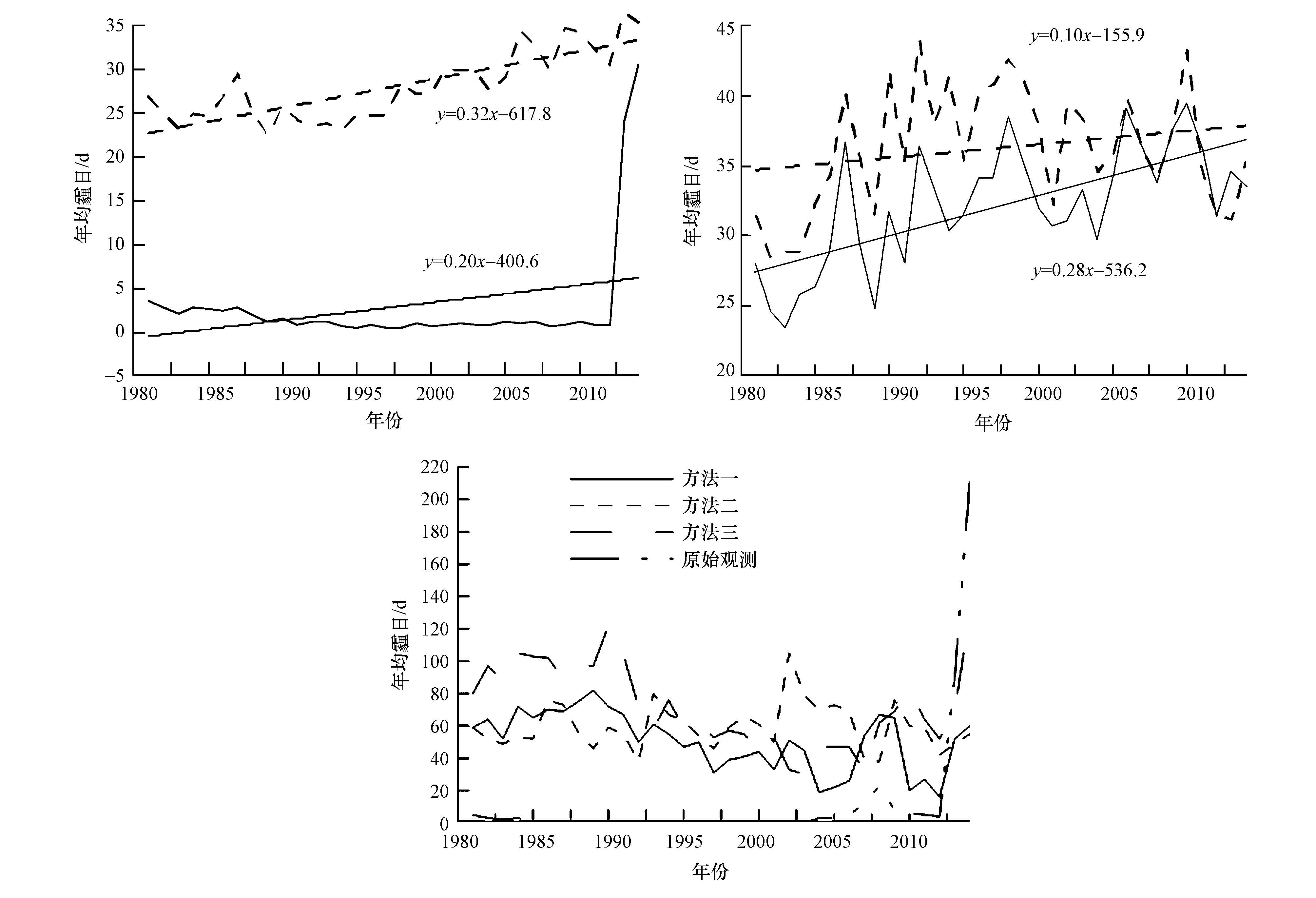

根据霾日的空间分布特点,方法一及方法三呈现出了较好的分布特征的一致性,为了更细致的比较二者的时间变化特征,将这两者的年际变化曲线结合在一起对比(图 5b),原始观测及方法二的年际变化曲线进行对比(图 5a).结合1981-2014年34年平均霾日的年际变化(图 5)以及霾日年代际变化的统计(表 2),可以看出年均原始观测霾日(图 5a)从1981到2012年,年均霾日在5 d以下,直到2013年发布霾观测标准以来,识别方法发生变更,出现了霾日的激增,年均霾日达到25 d及以上,2011年开始至2014年的距平日占到了平均日的387.3%,出现了较为明显的不连续性.方法二的年际变化曲线显示从20世纪80年代开始到90年末呈现出准6~7年的振荡变化,平均霾日在25 d左右,20世纪80年代至90年代末距平日数都占34年平均霾日的为-10%左右.自上世纪2001年开始,年均霾日呈现出明显的上升的趋势,呈现出准4~5年的振荡的变化.方法一与方法三的年际变化曲线呈现出较好的一致性(图 5b),与1981-1990年代总体而言霾日平均日数低于34年霾日的平均值,距平日占平均日的百分比分别为-13.1%及-8.0%.两种判别方法都表明在1991-2000年,四川霾日呈现出较为明显的上升趋势,尤其是方法三,距平日数占平均日数的百分比达到了9.4%.2001-2010年间,方法一所示的霾日增长趋势较于方法三明显,达到7%.自2011年开始,两者平均霾日都在33 d左右,但是呈现出了变化趋势的不同,方法一距平日占到34年平均霾日的5.6%左右.而方法三距平日占到34年平均霾日的-8.5%,对比前20年的平均霾日的变化(表 2),可见2011年始,霾日增长呈现变缓趋势.此外,以成都市温江区国家基准站(图 5c)为例,给出原始观测及3种判识方法下霾日的年代际变化特征,原始观测上有明显的突增变化,方法一及方法三呈现出较好的一致性.

|

| 图 5 四川盆地近34年(1981-2014年)平均霾日的年代际变化 (a.原始观测(实线)和方法二(虚线),b.方法一(实线)和方法三(虚线),c.温江站霾日数年代际变化) Fig. 5 Interannual variation of average number of haze days during 1981-2014 in Sichuan(a. original observation(solid line)and method II(dotted line),b. Method I(solid line)and method III(dotted line),c. interannual variation of average number of haze days at Wenjiang) |

| 表 3 霾日年(代)际变化统计 Table 3 Decadal variation of number of haze days |

为了更细致的比较1981-2014年在各种判别方法下的四川的霾日变化趋势,计算了各种判别方法下的气候趋势系数,利用克里金插值法得出气候趋势系数的空间分布特征(图 6).通过样本量查算,当霾日气候趋势系数| rxt |≥0.323时,表明通过置信度为95%的 t 检验,可知该变化趋势并不是随机波动,而是有显著的气候变化趋势.图 6a为霾日原始观测的气候趋势系数分布,四川霾日变化特征并不明显.只有巴中、乐山等地的 rxt 在0.323及0.646之间,呈现出增长的趋势,而苍溪、阆中等地气候趋势系数的负值区,为减少的趋势.图 6b为霾日判别方法一的气候趋势系数分布,系数的分布呈现出南北反向的变化特征,变化趋势相较于原始观测更明显.凉山州西北部、宜宾、内江呈现出较为明显的增长趋势,南充北部呈现出减少的变化趋势.图 6c为霾日判别方法二的气候趋势系数分布特征,与判别方法一的分布特征较为相似,四川大部分区域为增长的趋势,尤其是雅安、凉山西北部、安县、宜宾、内江及遂宁等地增长趋势更加的明显.霾日原始观测的气候趋势系数分布,四川霾日变化特征并不明显.只有巴中、乐山等地,趋势系数 rxt 都在0.323以上,部分区域超过0.646.图 6d为霾日判别方法三的气候趋势系数分布特征,系数 rxt 的正负值变化较为集中.可见该方法判识下的霾日的气候变化相较于前两种方法更为集中,呈现出较好的气候区域特征一致性,更符合气候区划特征(郑景云等,2013).与前两者类似系数正高值区为凉山州西北部,表明该区域霾日呈现增长的趋势.

|

| 图 6 四川近1981-2014年霾日的气候趋势系数分布 (a.原始观测,b.方法一,c.方法二,d.方法三) Fig. 6 Climate trends coefficient distribution of haze days in Sichuan during 1981-2014(a. original observation,b. method I,c. method II,d. method III) |

比较了原始观测、判别方法一、二、三的周期变化,利用Morlet小波分析方法分析了它们的小波分布特征(图 7).从图 7a 中可以看出,1981-2010年原始观测的霾日几乎没有明显的周期变化特点,在2010年之后出现了突变,这与之前的年代际变化特征一致.该变化并没有通过信度检验(图 7a);判别方法一所示(图 7b),表明霾日在1995年及2005年有6~8年及2~4年的周期振荡;图 7c 中在判别方法二下霾日在 1985年左右有较强的准4年周期振荡,2002-2012 年有较明显的4~6年左右的周期振荡.图 7d 中 在判别方法三下,霾日表现在 1987-1995年2年左右周期振荡,2002-2009年有较强4~6年周期振荡.

|

| 图 7 霾日 Morlet 小波系数模的时频分布(红线以内区域为通过 95% 信度检验的区域) (a.原始观测,b.方法一,c.方法二,d.方法三) Fig. 7 Time-frequency distribution of local wavelet power spectrum for haze days using the Morlet wavelet analysis(Area inside the red line passed the 95% reliability test)(a. original observation,b. method I,c. method II,d. method III) |

1) 四川霾日的空间分布并不均匀,各类方法显示分布特征及高值区域也不尽相同.原始观测主要集中于四川盆地的北部.方法一、二、三在空间分布上存在较好的一致性.方法一高值区有4个.方法二,霾日主要集中于盆地地区,无代表高值区.方法三的高值代表区较符合四川盆地霾日的气候分布特征.此外,各种不同判别方法下霾日的季节变化类似,但是不同的方法所示的月均值在同一个月中数值差别较大.

2) 不同判别方法下,四川霾日的时间分布特征也不太相同.原始观测霾日到2013年始出现了激增.方法二的年际变化曲线显示从20世纪80年代开始到90年末呈现出准6~7年的振荡变化,从2001年开始,呈现出明显的上升的趋势.方法一与方法三的年际变化曲线呈现出较好的一致性,在1991-2000年,四川霾日呈现出较为明显的上升趋势.

3) 对比各种判别方法下的气候趋势系数.霾日原始观测气候变化特征并不明显.判别方法一中气候趋势系数的分布呈现出南北反向的变化特征.判别方法二的气候趋势系数分布特征,与判别方法一的分布特征较为相似.判别方法三的气候趋势系数正负值变化较为集中.此外比较了原始观测、判别方法一、二、三的周期变化,除了原始观测中霾日无明显周期振荡外,其余均有各自的周期变化特点.

4) 通过3种判别方法的比较,方法三可能更符合实际.该方法体现出的四川霾日的分布特征与经济发达和人口密集区相关,气候趋势分布特征更符合气候区划特点.

| [1] | Barrie L A, Hoff R M, Daggupaty S M. 1981. The influence of mid-latitudinal pollution sources on haze in the Canadian arctic[J]. Atmospheric Environment , 15 (8) : 1407–1419. DOI:10.1016/0004-6981(81)90347-4 |

| [2] | 丁一汇, 柳艳菊.2014. 近50年我国雾和霾的长期变化特征及其与大气湿度的关系[J]. 《中国科学:地球科学》 , 2014, 57 : 36–46. |

| [3] | 高歌.2008. 1961-2005年中国霾日气候特征及变化分析[J]. 地理学报 , 2008, 63 (7) : 762–768. |

| [4] | 胡亚旦, 周自江.2009a. 中国霾天气的气候特征分析[J]. 气象 , 2009a, 35 (7) : 73–78. |

| [5] | 胡亚旦. 2009b. 中国霾天气的时空分布特征及其与气候环境变化的关系[D]. 兰州:兰州大学 |

| [6] | 胡荣章, 刘红年, 张美根, 等.2009. 南京地区大气灰霾的数值模拟[J]. 环境科学学报 , 2009, 29 (4) : 808–814. |

| [7] | 靳利梅, 史军.2008. 上海雾和霾日数的气候特征及变化规律[J]. 高原气象 , 2008, S1 : 138–143. |

| [8] | 李锋, 朱彬, 安俊岭, 等.2015. 2013年12月初长江三角洲及周边地区重霾污染的数值模拟[J]. 中国环境科学 , 2015 (7) : 1965–1974. |

| [9] | 李谢辉, 张超, 姚佳林.2015. 河南省干旱的时空分布规律与趋势分析[J]. 西北师范大学学报(自然科学版) , 2015 : 85–91. |

| [10] | 刘晓慧, 朱彬, 高晋徽.2014. 长江三角洲地区霾判别方法的对比分析[J]. 环境科学 , 2014, 35 : 3239–3246. |

| [11] | 栾兆擎, 章光新, 邓伟, 等.2007. 三江平原50a来气温及降水变化研究[J]. 干旱区资源与环境 , 2007 (11) : 39–43. |

| [12] | Malm W C. 1992. Characteristics and origins of haze in the continental united-states[J]. Earth-Science Reviews , 33 (1) : 1–36. DOI:10.1016/0012-8252(92)90064-Z |

| [13] | Meteorological Office. 1982. Observer's Handbook[M]. London: HMSO, (4th edition).60 . |

| [14] | Meteorological Office. 1991. Observer's Handbook[M]. London: HMSO, (6th edition).116 . |

| [15] | Meteorological Office. 1994. Observer's Handbook[M]. London: HMSO, (3rd edition): 144 and 200 . |

| [16] | 孙彧, 马振峰, 牛涛, 等.2013. 最近 40 年中国雾日数和霾日数的气候变化特征[J]. 气候与环境研究 , 2013, 18 (3) : 397–406. |

| [17] | World Meteorological Organization. 2001. WMO-No.782-Aerodrrome to Reports and Forecasts: A User's Handbook to the Codes[M]. 782-Aerodrrome to Reports and Forecasts: A User's Handbook to the Codes: 15, 69 and 70 . |

| [18] | World Meteorological Organization. 2005. WMO-No.782-Aerodrrome to Reports and Forecasts: A User's Handbook to the Codes. 4th edition[M]. : 18, 71 and 72 . |

| [19] | World Meteorological Organization. 2008. WMO-No. 782-Aerodrome Reports and Forecasts: A User's Handbook to the Codes. 5th edition[M]. : 21,77 -78. |

| [20] | 吴兑, 吴晓京, 李菲, 等.2010. 1951-2005年中国大陆霾的时空变化[J]. 气象学报 , 2010, 68 (5) : 680–688. |

| [21] | 吴兑.2004. 霾与雾的区别和灰霾天气预警建议[J]. 广东气象 , 2004 (4) : 1–7. |

| [22] | 吴兑.2005. 关于霾与雾的区别和灰霾天气预警的讨论[J]. 气象 , 2005, 31 (4) : 3–7. |

| [23] | 吴兑.2006. 再论都市霾与雾的区别[J]. 气象 , 2006, 32 (4) : 9–15. |

| [24] | 吴兑, 毕雪岩, 邓雪娇, 等.2006a. 珠江三角洲气溶胶云造成的严重灰霾天气[J]. 自然灾害学报 , 2006a, 15 (6) : 77–83. |

| [25] | 吴兑, 廖碧婷, 陈慧忠, 等.2014a. 珠江三角洲地区的灰霾天气研究进展[J]. 气候与环境研究 , 2014a, 19 (2) : 248–264. |

| [26] | 吴兑, 吴晓京, 朱小祥. 2009. 雾和霾[M]. 北京: 气象出版社 . |

| [27] | 吴兑, 陈慧忠, 吴蒙, 等.2014b. 三种霾日统计方法的比较分析——以环首都圈京津冀晋为例[J]. 中国环境科学 , 2014b : 545–554. |

| [28] | 吴兑.2008. 霾与雾的识别和资料分析处理[J]. 环境化学 , 2008, 27 (3) : 327–330. |

| [29] | 严婧,杨志彪,王海军. 2014. 湖北省雾霾时空分布特征及判识标准研究[C].2014年全国气象观测技术交流会文集:466-469 |

| [30] | Zhang X Y, Wang Y Q, Niu T, et al. 2011. Atmospheric aerosol compositions in China, Spatial/temporal variability, chemical signature, regional haze distribution and comparisons with global aerosols[J]. Atmospheric ChemIstry and Physics Discussions , 11 (9) : 26571–26615. DOI:10.5194/acpd-11-26571-2011 |

| [31] | 张小曳.2007. 中国大气气溶胶及其气候效应的研究[J]. 地球科学进展 , 2007, 22 (1) : 12–16. |

| [32] | 赵传成, 王雁, 丁永建, 等.2011. 西北地区近50年气温及降水的时空变化[J]. 高原气象 , 2011 (2) : 385–390. |

| [33] | 赵普生, 张小玲, 徐晓峰.2011. 利用日均及14时气象数据进行霾日判定的比较分析[J]. 环境科学学报 , 2011, 31 (4) : 704–708. |

| [34] | 郑景云, 卞娟娟, 葛全胜, 等.2013. 1981-2010年中国气候区划[J]. 科学通报 , 2013, 58 (30) : 3088–3099. |

| [35] | 中国气象局. 2003. 地面气象观测规范[M]. 北京: 气象出版社 . |

| [36] | 中国气象局. 2010. 霾的观测和预报等级[M]. 北京: 气象出版社 . |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36