2. 河南大学环境与健康工程中心, 开封 475004

2. Center for Environment and Health Engineering, Henan University, Kaifeng 475004

受人类生产和生活活动的影响, 土壤和地下水重金属积累在许多地区呈现持续加重的趋势(Cameron et al., 1997;Nicholson et al., 2003;杨军等, 2005a;张小敏等, 2014;周益奇等, 2016).由于重金属元素在地表的自然迁移以水迁移方式为主, 在地表径流较弱和偏碱性环境条件下, 进入土壤的重金属元素很容易随迁移能力的下降而不断积累.在地下水依靠降水补给及农田频繁灌溉的地区, 土壤中的重金属元素会随着下渗和淋溶而进入地下水(Rattan et al., 2005;Huang et al., 2007;张妍等, 2013).

地下水中的重金属元素可以通过饮水暴露进入人体, 或经灌溉进入土壤;土壤中的重金属元素被作物吸收后, 通过直接或间接摄食暴露进入人体, 在人体中持续积累而产生毒害效应.研究表明, 多种重金属毒物如Cd、Cr和Ni等有明确的人体致癌作用(Swaine, 2000;US EPA, 2005;Muhammad et al., 2011).在缺乏供水净化和处理设施的农村地区, 由于直接饮用地下水, 饮水可能成为居民重金属暴露的重要途径之一.因此, 认识和了解典型癌病高发区人群重金属暴露及引发的健康风险, 有助于为揭示居民癌病高发的原因提供证据.基于此, 本文分别采集淮河沿岸某癌病高发区土壤和地下水样品, 分析和探讨土壤和地下水重金属的含量、分布和季节变化, 以及土壤和地下水重金属积累的生态与健康风险.

2 研究区域(Study area)淮河流域典型癌病高发区指淮河干流以北河南省境内的多个癌病高发村庄, 其中, 沈丘县石槽乡的部分村庄比较突出.石槽乡毗邻淮河最大支流沙颍河, 境内季风气候显著, 雨季(6-8月)降水占年降水量的60%以上, 旱季持续时间较长;土壤为黄潮土, pH=7.8, 有机质含量为9.74 g·kg-1, 阳离子交换量(CEC)为12.19 cmol·kg-1;土层深厚, 地下水埋藏较浅, 灌溉便利, 人口密集, 是传统的精细农耕区.沙颍河污染严重, 河水50%以上属于Ⅴ类或劣Ⅴ类水质.随着经济的快速发展, 工业和生活的排放, 以及农田化肥和农药的施用, 导致环境重金属排放负荷持续增加.调查结果显示, 区内癌病发病率达390/10万, 其中, 孙营村和陈口村高达516/10万, 远超过全国286/10万的平均水平, 从癌病种类来看, 主要以消化系统恶性肿瘤为主.

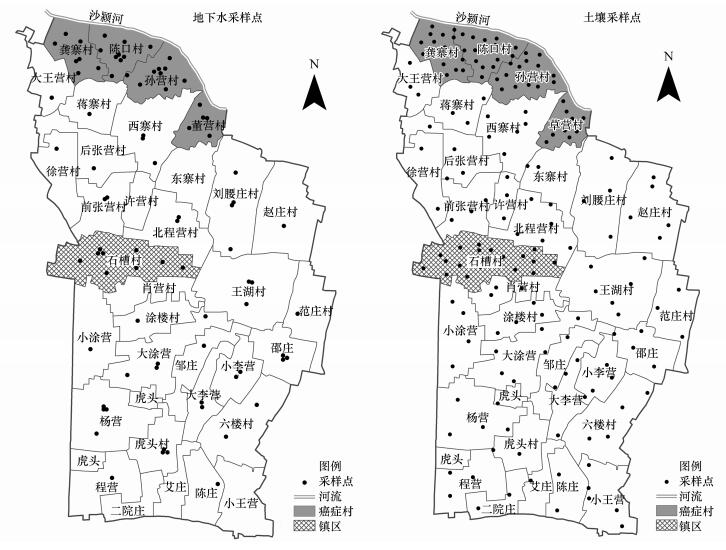

3 材料与方法(Materials and methods) 3.1 样品采集和处理分别在雨季(6-8月)和旱季(10-11月)采集土壤和地下水样品, 采样点用GPS定位, 具体采样点位置见图 1.土壤采样深度0~40 cm, 土壤样品均采集于农田, 地下水样采集于居民点内的饮水井及农田灌溉水井.共采集土壤样品171个, 地下水样品137个, 其中, 饮水井水样86个.

|

| 图 1 采样点位置 Fig. 1 Distribution of the sampling sites |

土壤样品采用HNO3-HF-HClO4法消解, 水样样品经0.45 μm滤膜过滤.用电感耦合等离子质谱仪ICP-MS (thermofisher X2, )测定Cr、Cd、Pb、Ni、Cu和Zn等的含量.测定中使用CNEMC的ESS-2标准土样, 平行试验的相对标准偏差RSD均小于10%, 加标回收率在90%~110%之间.

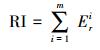

3.3 健康风险评价方法由于土壤中的重金属基本不对人体直接暴露, 而是通过作物吸收积累进而引发人体健康风险(Cuadrado et al., 2000;杨军等, 2005b).因此, 土壤重金属的潜在生态风险对健康风险有一定的指示作用.Hakanson潜在生态风险指数综合考虑了重金属元素的性质和环境行为及其生态和毒理学效应(Hakanson, 1980), 其计算方法为:

|

(1) |

|

(2) |

|

(3) |

式中, RI为整体潜在生态风险指数, Eri为重金属i的潜在生态风险指数, Tri为重金属i的毒性系数, Cfi是重金属i的污染系数, Cdi是重金属i的实测含量, Cni是重金属i的参比值.

土壤单一重金属潜在生态风险指数Eri和多种重金属整体潜在生态风险指数RI所表示的风险程度等级见表 1.

| 表 1 生态风险等级划分 Table 1 Ecological risk grading of Eri and RI |

重金属毒性系数采用Hakanson标准化重金属毒性系数(Hakanson, 1980;李小平等, 2015), 土壤重金属参比值Cni采用国家环保局公布的河南省土壤重金属含量背景值(表 2).

| 表 2 重金属毒性系数和参比值 Table 2 Toxicity coefficients and reference values of different heavy metals |

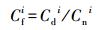

人体对饮水中的重金属通过消化系统直接暴露, 其健康风险可分为基因毒性的致癌风险和躯体毒性的非致癌风险, 根据EPA健康风险评价模型(高继军等, 2004;US EPA, 2005;李祥平等, 2011), 饮水中重金属致癌健康风险Ric和非致癌健康风险Rin计算方法为:

|

(2) |

|

(3) |

式中, Ric为致癌重金属i通过饮水产生的年平均致癌风险(a-1), Di为单位体重对重金属i通过饮水的日均暴露剂量(mg·kg-1·d-1), qi为重金属i的致癌强度系数(mg·kg-1·d-1), Rin为重金属i通过饮水产生的年平均非致癌健康风险(a-1), RfDi为单位体重对重金属i的日参考摄入剂量(mg·kg-1·d-1), 70为平均寿命(a).

qi和RfDi分别采用EPA的重金属致癌强度系数和参考摄入剂量(US EPA, 2005;李祥平等, 2011)(表 3).

| 表 3 不同重金属致癌强度系数和参考摄入剂量 Table 3 Carcinogen potency index and reference does of different metals |

研究区土壤重金属含量测定结果见表 4.可以看出, 土壤中重金属含量存在明显的旱季和雨季变化, 除Zn外, 旱季土壤中Cr和Cd平均含量略高于雨季, Ni、Cu和Pb的平均含量明显高于雨季, 旱季土壤Pb平均含量为雨季的2倍以上, 反映出旱季频繁灌溉是导致土壤表层重金属含量升高的主要原因;同时, 由于属偏碱性潮土(pH=7.8), 旱季土壤中重金属迁移能力下降而更容易积累.雨季土壤Zn含量较高的原因则主要是雨季化肥和和其他化学制剂的施用量增加, 含Zn化肥和农药的施用造成表层土壤Zn含量上升(魏孝荣等, 2005;林蕾等, 2012).土壤中Ni、Cu和Pb平均含量均高于背景值(表 2), 表明土壤存在着Ni、Cu和Pb污染, 旱季比雨季明显, 其中,旱季土壤Pb平均含量超出背景值1倍以上.

| 表 4 土壤重金属含量及季节变化 Table 4 Soil heavy metal contents in different seasons |

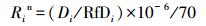

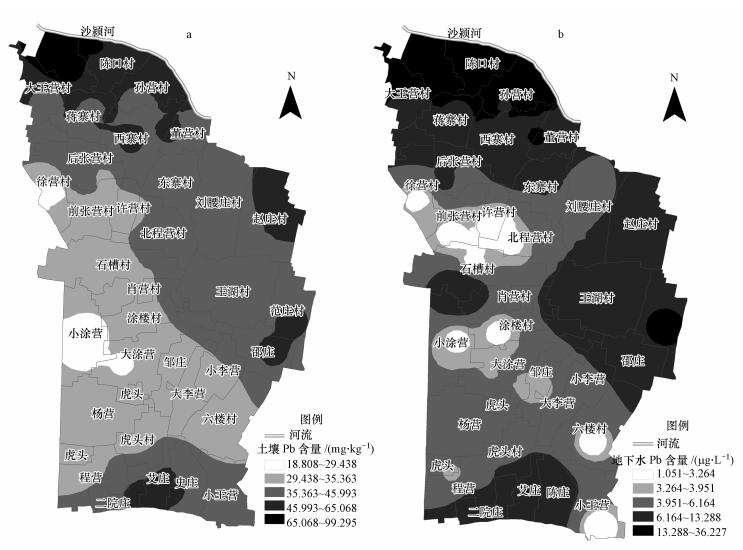

从土壤重金属含量的空间分布变化看(图 2、3), 北部紧邻沙颍河的癌病高发村庄(包括孙营、陈口、龚寨和董营等村庄), 土壤各重金属含量明显高于区内其他村庄.以Pb为例(表 5、图 2), 旱季土壤Pb含量高值区分布在北部紧邻沙颍河的孙营和陈口等癌病高发村庄, 其平均含量达52.09 mg·kg-1, 为其他村庄旱季土壤Pb平均含量(26.55 mg·kg-1)的近2倍.

|

| 图 2 旱季土壤(a)和地下水(b) Pb含量空间分布 Fig. 2 Spatial distribution of Pb in soil (a) and groundwater (b) in dry season |

|

| 图 3 旱季土壤(a)和地下水(b) Cr含量空间分布 Fig. 3 Spatial distribution of Cr in soil (a) and groundwater (b) in dry season |

| 表 5 旱季不同位置采样点土壤重金属含量 Table 5 Soil heavy metal concentrations of different sampling sites in dry season |

研究区土壤重金属积累的潜在生态风险指数计算结果见表 6.可以看出, 无论是整个研究区, 还是癌病高发村庄, 土壤重金属积累的整体潜在生态风险指数RI均小于150, 潜在生态风险为最低的轻微级(表 6、表 1), 即使重金属积累相对比较突出的沙颍河沿岸癌病高发村庄土壤, 重金属的整体潜在生态风险指数RI也只有94.60, 即存在轻微生态风险.除旱季癌病高发村庄土壤Cd的潜在生态风险指数为51.43, 大于40, 属中等生态风险外, 其他单一重金属的潜在生态风险均明显低于40, 为轻微生态风险.

| 表 6 土壤重金属潜在生态风险指数 Table 6 Values of potential ecological index of soil heavy metals |

地下水重金属含量测定结果见表 7.研究区地下水重金属平均含量同样存在明显的季节变化, Cr、Cd、Pb、Ni和Cu的平均含量均表现为旱季高于雨季, 而Zn的平均含量则表现为雨季高于旱季, 与土壤重金属积累的季节变化一致.其原因主要是由于旱季地下水主要受污染的沙颍河水补给, 以及土壤频繁的灌溉及淋溶下渗, 造成地下水中重金属积累, 含量随之升高;而雨季地下水主要为降雨补给, 稀释作用使得地下水重金属含量随之降低.雨季地下水Zn含量高于旱季的主要原因则是由于雨季作物进入旺盛生长期, 近年来含Zn化肥和农药的施用不断增加, 引起土壤和地下水Zn含量的升高.

| 表 7 地下水重金属含量测定结果 Table 7 Groundwater heavy metal concentration in different seasons |

从地下水重金属含量的空间分布变化看(以Pb、Cr为例, 图 2、3), 愈靠近沙颍河, 地下水重金属含量愈高, Cr、Cd、Ni和Cu的高值区均分布在北部的沙颍河沿岸的癌病高发村庄, 同样反映出沿岸地下水重金属积累受到沙颍河污染的深刻影响.

从不同居民区饮水井地下水重金属含量比较看(表 8), 沙颍河沿岸癌病高发村庄饮水井地下水各种重金属平均含量均明显高于镇区和其他村庄, 表明沙颍河对地下水重金属积累的贡献明显大于区域内其他形式重金属的排放.居民区饮水井地下水各种重金属中, 以Pb的积累比较突出, 癌病高发村庄饮水井地下水Pb平均含量达到13.97 μg·L-1, 超出了饮用水质量标准值(GB5749-2006, 10 μg·L-1).

| 表 8 不同居民区饮水井地下水重金属平均含量比较 Table 8 Comparison of the average groundwater heavy metal concentration in drinking wells of different villages |

由于当地居民饮用水直接取自饮水井, 饮水井地下水重金属的积累会通过饮水暴露, 直接对居民健康产生危害.其中, Cr、Cd、Pb、Ni、Cu和Zn均能产生非致癌健康风险, 而Ni、Cr和Cd还能产生致癌健康风险.参考US EPA的健康风险评估标准(US EPA, 2005;李祥平等, 2011), 结合当地实际, 成人平均体重取值70 kg, 日均饮水量2.5 L (包括饭食摄入, 杨彦等, 2013), 不同居民区居民饮水中各重金属暴露的致癌健康风险和非致癌健康风险计算结果见表 9和表 10.

| 表 9 不同居民区饮水重金属非致癌健康风险 Table 9 Health risk caused by noncarcinogens in drinking water for different residents |

| 表 10 不同居民区饮水重金属致癌健康风险 Table 10 Health risk caused by carcinogens in drinking water for different residents |

从居民饮水重金属的非致癌健康风险来看(表 9), 各重金属中, Pb造成的非致癌健康风险最为突出, 其次为Cr, 而Zn最小;癌病高发村庄、镇区和其他村庄中, Pb和Cr的年平均非致癌健康风险值均高出其他重金属数倍至数十倍, 表明Pb和Cr是该区域饮水中主要的非致癌毒害重金属.不同类别居民中, 沙颍河沿岸的癌病高发村庄居民饮水重金属年平均非致癌健康风险明显高于镇区和其他村庄居民, 6种重金属的年平均非致癌健康总风险∑Rin为其他村庄居民的2倍以上.由此可见, 沙颍河污染是影响癌病高发村庄居民健康的主要因素.癌病高发村庄, 镇区和其他村庄居民年平均非致癌健康总风险∑Rin分别为93.09×10-10、71.85×10-10和42.67×10-10 a-1, 均低于国际健康组织推荐的通过饮水方式对居民产生的最大可忽略风险(1.0×10-8 a-1), 但比较接近.同时, 癌病高发村庄、镇区和其他村庄居民年最大非致癌健康总风险∑Rin分别达到156.54×10-10、153.91×10-10和207.40×10-10 a-1, 均高于最大可忽略风险, 表明居民饮水中重金属非致癌健康危害已经达到临界水平.

从居民饮水中重金属产生的致癌健康风险看(表 10), 癌病高发村庄、镇区和其他村庄居民饮水中, Cr、Ni和Cd的年平均致癌总风险∑Ric分别为27.82×10-5、21.27×10-5和13.37×10-5 a-1, 均超过了国际辐射防护委员会(ICRP)和US EPA推荐的可接受风险值5×10-5和1×10-4 a-1(US EPA, 2009), 其中, 癌病高发村庄居民饮水中Cr、Ni和Cd的年平均致癌总风险∑Ric为较为严格的ICRP可接受风险的5倍以上, US EPA可接受风险的2倍以上, 存在较高的饮水重金属致癌风险.癌病高发村庄居民饮水中Cr、Ni和Cd致癌健康风险明显高于镇区和其他村庄居民, 其Cr、Cd和Ni的年平均致癌健康总风险∑Ric为其他村庄居民的2倍以上.Cr产生的致癌健康风险远高于Ni和Cd, 癌病高发村庄、镇区和其他村庄居民3种重金属的年平均致癌总风险∑Ric中, Cr的贡献比例均达到97%以上, Cr的致癌风险Ric比Ni和Cd高1~2个数量级, 因此, Cr是该区居民饮水健康风险中最主要的重金属致癌因子.其原因除了饮水中Cr含量较高外, 还与US EPA确定的Cr的致癌强度系数远大于Ni和Cd有关(分别为41、1.19和6.1, 表 3).

5 讨论(Discussion)沙颍河沿岸的造纸、皮革、制药等化工企业和城市生活排放造成河水重金属污染突出.地表水和地下水的同位素比较研究发现, 研究区沙颍河段地下水污染物的52%~73%来自地表水, 河流对两侧地下水的影响范围达到2760 m (杨丽虎, 2012).研究区土壤和地下水重金属含量均表现出距离沙颍河越近, 其含量越高的空间分布特征, 土壤和地下水中, Cr、Cd、Ni和Cu的高值区均分布在沙颍河沿岸的癌病高发村庄(图 2、3).实地调查显示, 研究区没有其他重金属排放源, 且区内各村庄化肥和农药施用量无明显差异, 因此, 河流污染是沿岸土壤和地下水重金属积累的主要原因, 化肥和农药的施用是次要原因.河流污染导致沿岸地下水重金属含量升高, 反复灌溉又造成重金属在土壤中的积累.

土壤重金属污染的环境与生态风险评估可以为土壤环境管理和污染治理提供重要的参考依据.Hankanson生态危害指数法所确定的标准化重金属毒性系数, 由于具有比较可靠的地球化学和生物毒理学基础(“丰度原则”和“释放效应”), 因此, 被越来越多地用于土壤重金属污染的生态风险评估(Chenet al., 2013;Liu et al., 2014).但该方法最初是基于对表层沉积物重金属污染的生态风险评估, 而水下沉积环境与地表土壤环境存在一定的差异, 因此, 在用于土壤重金属污染的生态风险评估时应进行适当调整.如土壤重金属潜在生态风险评价中, Hakanson生态风险等级划分值Eri明显偏高(表 1), 按照土壤单一重金属污染指数Eri≥40为中等生态风险的划分, 土壤中Cu、Ni和Pb含量需达到背景值8倍以上, Cr含量需达到背景值20倍以上, Zn含量需达到背景值40倍以上, 才能产生中等生态风险.同时, 整体生态风险指数RI的计算会随着参与评价的重金属种类的多少而变化, 在参与评价的重金属种类较少的情况下, RI的计算结果明显偏低.虽然不同研究者根据自己的研究实际对风险等级划分中的Eri和RI值进行了不同程度调整(李小平等, 2015;张倩等, 2015;李一蒙等, 2015), 但基本上都是根据参与计算的重金属的种类多少进行简单的增减, 在反映土壤单一重金属积累的生态风险方面仍需进一步改进, 以避免对土壤重金属积累生态风险的低估.

US EPA人群饮水重金属暴露的致癌和非致癌健康风险评价模型, 体现了重金属低剂量长期暴露的特点, 量化的评价结果也更具应用价值, 因而在研究和管理工作中被越来越多地采用.近年来的多项研究结果表明, 在饮水中重金属含量较低的情况下, 仍会产生较高的健康危害风险(王若师等, 2012;温海威等, 2012;陆凤娟, 2013).如本研究区居民饮水中, 除Pb超标外, Cr、Cd、Ni、Cu和Zn等的含量均明显低于饮用水质量标准值(GB5749-2006)(表 8), 但其非致癌健康危害已经达到临界水平.癌病高发村庄饮水井Cr的平均含量为13.13 μg·L-1, 也低于饮用水质量标准值(GB5749-2006, 50 μg·L-1), 并未超标, 其致癌健康风险已达到ICRP和US EPA推荐的可接受风险值的5倍以上.如果按照GB5749-2006的50 μg·L-1标准值计算, 则Cr的致癌健康风险为117×10-5 a-1, 达到10-3 a-1级别, 分别为ICRP和US EPA推荐的可接受风险值的23倍和11倍以上.因此, 饮水重金属暴露的健康危害风险评估, 应充分考虑低剂量长期暴露的慢性毒害, 以及饮水中多种重金属毒害效应的相加作用.

6 结论(Conclusions)1) 研究区土壤和地下水重金属积累均表现出旱季高于雨季的特点(除Zn外), 河流沿岸的癌病高发村庄土壤和地下水重金属积累明显高于其他村庄, 河流污染是土壤和地下水重金属积累的主要原因.

2) 除土壤Cd达到中等潜在生态风险外, 其他单个重金属及全部6种重金属的整体潜在生态风险均为轻微级别.

3) 河流沿岸癌病高发村庄居民饮水中重金属平均非致癌健康风险明显高于其他村庄居民, 重金属的年平均非致癌健康总风险为其他村庄居民的2倍以上, 达到93.09×10-10 a-1, 接近最大可忽略风险, 其中, Pb和Cr是最主要的非致癌健康风险因子.

4) 研究区居民存在较高的饮水重金属致癌健康风险, 其中, 癌病高发村庄居民饮水重金属年平均致癌健康风险为其他村庄居民2倍以上, 达到27.82×10-5 a-1, 为可接受风险的5倍以上, Cr是最主要的饮水重金属致癌因子.

致谢: 感谢“淮河卫士”霍岱珊先生在采样和调查过程中给予的指导和帮助.| [${referVo.labelOrder}] | Cameron K C, Di H J, McLaren R G. 1997. Is soil an appropriate dumping ground for our wastes?[J]. Australian Journal of Soil Research, 35 : 995–1035. DOI:10.1071/S96099 |

| [${referVo.labelOrder}] | Chen S Q, Chen B, Brian D F. 2013. Ecological risk assessment on the system scale:A review of state-of-the-art models and future perspectives[J]. Ecological Modelling, 250 : 25–33. DOI:10.1016/j.ecolmodel.2012.10.015 |

| [${referVo.labelOrder}] | Cuadrado C, Kumpulainen J, Carbajal A, et al. 2000. Cereals contribution to the Total Dietary Intake (TDI) of heavy metals in Madrid Spain[J]. Journal of Food Composition and Analysis, 13(4) : 495–504. DOI:10.1006/jfca.2000.0937 |

| [${referVo.labelOrder}] | 高继军, 张力平, 黄圣彪, 等. 2004. 北京市饮用水源水重金属污染物健康风险的初步评价[J]. 环境科学, 2004, 25(2) : 47–50. |

| [${referVo.labelOrder}] | Hakanson L. 1980. An ecological risk index for aquatic pollution control a sediment to logical approach[J]. Water Research, 14(8) : 975–1001. DOI:10.1016/0043-1354(80)90143-8 |

| [${referVo.labelOrder}] | Huang S S, Liao Q L, Hua M, et al. 2007. Survey of heavy metal pollution and assessment of agricultural soil in Yangzhong district, Jiangsu Province, China[J]. Chemosphere, 67(11) : 2148–2155. DOI:10.1016/j.chemosphere.2006.12.043 |

| [${referVo.labelOrder}] | 李祥平, 齐剑英, 陈永亨. 2011. 广州市主要饮用水源中重金属健康风险的初步评价[J]. 环境科学学报, 2011, 31(3) : 547–553. |

| [${referVo.labelOrder}] | 李小平, 徐长林, 刘献宇, 等. 2015. 宝鸡城市土壤重金属生物活性与环境风险[J]. 环境科学学报, 2015, 35(4) : 1241–1249. |

| [${referVo.labelOrder}] | 李一蒙, 马建华, 刘德新, 等. 2015. 开封城市土壤重金属污染及潜在生态风险评价[J]. 环境科学, 2015, 36(3) : 1037–1044. |

| [${referVo.labelOrder}] | 林蕾, 陈世宝. 2012. 土壤中锌的形态转化、影响因素及有效性研究进展[J]. 农业环境科学学报, 2012, 31(2) : 221–229. |

| [${referVo.labelOrder}] | Liu G N, Yu Y J, Hou J, et al. 2014. An ecological risk assessment of heavy metal pollution of the agricultural ecosystem near a lead-acid battery factory[J]. Ecological Indicators, 47 : 210–218. DOI:10.1016/j.ecolind.2014.04.040 |

| [${referVo.labelOrder}] | 陆凤娟. 2013. 以嘉定区为例对上海市郊区饮用水源水重金属进行健康风险评价[J]. 中国环境监测, 2013, 29(2) : 5–8. |

| [${referVo.labelOrder}] | Muhammad S, Shah M T, Khan S. 2011. Health risk assessment of heavy metals and their source apportionment in drinking water of Kohistan region, northern Pakistan[J]. Microchemical Journal, 98(2) : 334–343. DOI:10.1016/j.microc.2011.03.003 |

| [${referVo.labelOrder}] | Nicholson F A, Smith S R, Alloway B J, et al. 2003. An inventory of heavy metals inputs to agricultural soils in England and Wales[J]. The Science of the Total Environment, 311 : 205–219. DOI:10.1016/S0048-9697(03)00139-6 |

| [${referVo.labelOrder}] | Rattan R K, Datta S P, Chhonkar P K, et al. 2005. Long-term impact of irrigation with sewage effluents on heavy metal content in soils, crops and groundwater-a case study[J]. Agriculture, Ecosystems and Environment, 109(3/4) : 310–322. |

| [${referVo.labelOrder}] | 孙超, 陈振楼, 张翠, 等. 2009. 上海市主要饮用水源地水重金属健康风险评价[J]. 环境科学研究, 2009, 22(1) : 60–65. |

| [${referVo.labelOrder}] | Swaine D J. 2000. Why trace elements are important[J]. Fuel Processing Technology(65/66) : 21–23. |

| [${referVo.labelOrder}] | US EPA.2005.Guidelines for Carcinogen Risk Assessment.Risk Assessment Forum[R].USEPA/630 /P-03 /001F.Washington DC: US EPA |

| [${referVo.labelOrder}] | US EPA.2009.Exposure factors handbook:2009 update[R].EPA/600/R-09/052A.Washington DC: US EPA |

| [${referVo.labelOrder}] | 王若师, 许秋瑾, 张娴, 等. 2012. 东江流域典型乡镇饮用水源地重金属污染健康风险评价[J]. 环境科学, 2012, 33(9) : 3083–3088. |

| [${referVo.labelOrder}] | 魏孝荣, 郝明德, 张春霞. 2005. 黄土高原地区连续施锌条件下土壤锌的形态及有效性[J]. 中国农业科学, 2005, 38(7) : 1386–1393. |

| [${referVo.labelOrder}] | 温海威, 吕聪, 王天野, 等. 2012. 沈阳地区农村地下饮用水中重金属健康风险评价[J]. 中国农学通报, 2012, 28(23) : 242–247. |

| [${referVo.labelOrder}] | 杨军, 郑袁明, 陈同斌, 等. 2005a. 北京市凉凤灌区土壤重金属的积累及其变化趋势[J]. 环境科学学报, 2005a, 25(9) : 1175–1181. |

| [${referVo.labelOrder}] | 杨军, 陈同斌, 郑袁明, 等. 2005b. 北京市凉凤灌区小麦重金属含量的动态变化及健康风险分析-兼论土壤重金属有效性测定指标的可靠性[J]. 环境科学学报, 2005b, 25(12) : 1661–1668. |

| [${referVo.labelOrder}] | 杨丽虎.2012.沙颍河流域污染河道的地表水与地下水相互作用机理研究[D].北京:中国科学院研究生院 |

| [${referVo.labelOrder}] | 杨彦, 于云江, 魏伟伟, 等. 2013. 常州市浅层地下水重金属污染对城区、城郊居民健康风险评价[J]. 环境化学, 2013, 32(2) : 202–211. |

| [${referVo.labelOrder}] | 张倩, 陈宗娟, 彭昌盛, 等. 2015. 大港工业区土壤重金属污染及生态风险评价[J]. 环境科学, 2015, 36(11) : 4232–4240. |

| [${referVo.labelOrder}] | 张小敏, 张秀英, 钟太洋, 等. 2014. 中国农田土壤重金属富集状况及其空间分布研究[J]. 环境科学, 2014, 35(2) : 692–703. |

| [${referVo.labelOrder}] | 张妍, 李发东, 欧阳竹, 等. 2013. 黄河下游引黄灌区地下水重金属分布及健康风险评估[J]. 环境科学, 2013, 34(1) : 121–128. |

| [${referVo.labelOrder}] | 周益奇, 刘云霞, 傅慧敏. 2016. 中水浇灌对土壤重金属污染的影响[J]. 环境科学, 2016, 37(1) : 288–292. |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36