2. 国家环境保护城市大气复合污染成因与防治重点实验室, 上海市环境科学研究院, 上海 200233

2. State Environmental Protection Key Laboratory of Formation and Prevention of the Urban Air Complex, Shanghai Academy of Environmental Sciences, Shanghai 200233

CHEN Yonghang, E-mail:yonghangchen@dhu.edu.cn

臭氧对太阳紫外辐射有强烈的吸收作用,它可以阻挡强紫外线到达地面,保护地球上的生命,也可以使平流层增温,对流层降温,对大气的温度场和大气环流产生重要作用.随着工业生产的发展和人为因素的影响,大气臭氧原本稳定的状态遭受到破坏,造成地球表面太阳紫外线辐射的增加和温室效应的加强.臭氧监测日益成为人们关注和研究的热点之一(杜君平等,2014).其中,对流层中臭氧含量大约占大气臭氧柱总量的10%左右(王跃启等,2009),对人类生活环境有较大影响,因此,研究对流层臭氧信息具有重要意义.

随着遥感空间技术的发展,卫星遥感为获取全球或区域尺度的臭氧监测数据提供了可能.目前,全球尺度的臭氧监测主要依赖于在轨卫星的遥感监测,主要设备包括美国EOS-AURA卫星搭载的臭氧监测仪(OMI)(Levelt et al.,2006)、欧洲MetOP系列卫星搭载的GOME-2、美国Suomi NPP卫星搭载的臭氧绘图仪和廓线仪套件(OMPS)、中国“风云三号”气象卫星搭载的紫外臭氧总量探测仪(TOU)等.通过卫星遥感数据,可以监测全球臭氧变化,为臭氧研究提供更加丰富精确的数据源.林伟立等(2005)利用1985—2002年SAGEⅡ卫星资料获取了青藏高原地区上空大气臭氧垂直廓线,分析其变化规律得出,卫星资料与地面臭氧探空资料有很好的一致性.杜君平等(2014)通过卫星遥感获取了OMI数据,发现中国臭氧总量在空间上呈现北高南低、东高西低的特征,峰值出现在东北地区,夏秋季节在青藏高原存在明显的臭氧低谷.沈路路等(2012)采用Aura卫星上搭载的对流层辐射光谱仪获得了对流层臭氧垂直分布数据,分析了2005—2010年间我国3个代表性区域(西部、华北和华南地区)的对流层臭氧在484、681和825 hPa高度上的浓度变化趋势及季节分布特点,结果显示,在中国大部分地区,臭氧浓度均呈现夏季高冬季低的特点,而在华南地区和华北近地面,臭氧呈现明显的春秋季双峰值现象.我国华北和西部地区的臭氧都出现了明显的增长趋势.过去对臭氧的研究主要集中在对平流层臭氧和臭氧总量上,而本文主要研究对流层臭氧,且集中研究近地面层的臭氧,着力于面上布点.同时,在上海采用臭氧激光雷达属于首次.本文在数据验证分析上采用地面监测站数据和臭氧激光雷达数据进行多方面对比,这方面工作尚属罕见.

随着城市化、工业化、机动化的高速推进,大气污染物特别是活性物质大量排放,使得中国中东部地区面临以夏秋季臭氧为典型特征的大气污染问题.由于地面监测站点有限,且主要散布在城市,而在郊区、农村、山地、海洋、高山和沙漠等地的监测点很少,利用卫星遥感可以实现对区域臭氧污染的大范围监测,反演数据覆盖面较广.本文基于Aura卫星OMI设备的OMO3PR反演数据,在同一基准上利用IDL代码从OMO3PR臭氧产品中提取关注点位的对流层臭氧廓线信息,分析中国中东部主要城市2005—2014年臭氧廓线的时空分布特征,并利用上海城区地面站数据对卫星遥感臭氧近地面结果进行验证.

2 资料与方法(Materials and methods)Aura是由多个国家的航空航天局共同研制的近极地、太阳同步轨道科学探测卫星,是继Terra和Aqua(搭载有MODIS传感器)后的又一颗重要的对地观测系统(EOS)卫星,其主要任务是开展对地球臭氧层、空气质量和气候变化的观测和研究. Aura围绕地球一圈约为100 min左右,重复观测周期为16 d,搭载了包括臭氧监测仪(OMI)在内的4个对地观测仪.其中,OMI由荷兰和芬兰与NASA合作制造,轨道扫描幅宽为2600 km,空间分辨率是13 km×24 km,传感器视场角为114°,覆盖全球仅需1天,可测量包括O3、NO2、SO2、HCHO柱浓度和廓线及气溶胶、云、表面紫外辐射等在内的多种数据.臭氧测量使用了OMI的UV1通道(测量波长270~308.5 nm)和部分UV2通道(测量波长311.5~330 nm).

OMI数据产品的存储和发布采用了NASA专门用于发布EOS(Earth Observation System)数据产品的标准格式(HDF-EOS 5),该数据格式的特点在当前的许多资料中都有详细的介绍(路文海,2006; Louis et al.,2006; Mike et al.,2004; Suraiya et al.,2003)).本文选用的时间尺度为2005年1月至2014年12月,臭氧廓线数据空间尺度为中国中东部地区.另提取了上海地区2015年7月26日—8月7日臭氧廓线与地面监测数据作对比分析.反演算法采用基于气候先验信息的最优化估计方法,该方法使用了较新的LABOS辐射传输模型以代替目前使用在GOME和GOME 2反演算法中的Lidort-A模型,对转动拉曼散射、太阳直射光的伪球面校正等方法做了改进(Haan et al.,2012).根据Wang等(2011)的研究,通过利用美国地区监测站数据建立CMAQ模型,利用模型运算数据与OMI反演数据作对比,得出OMI反演数据的误差范围在10%以下.在数据反演过程中,为确保数据的准确性,剔除了云量大于0.5的监测数据.所得臭氧廓线在大气层垂直高度上从地面至0.3 hPa(约为地面至60 km高度)分为18层,典型臭氧廓线如图 1所示.每一层臭氧柱浓度以DU(Dobson Unit)为单位,可通过以下公式转换为体积混合比(ppm):

|

| 图 1 OMI数据反演的典型臭氧廓线 Fig. 1 Typical ozone profiles by OMI |

|

(1) |

式中,Ni为每一层的臭氧柱浓度(DU),ΔPi为该层顶部与底部之间的压力差(hPa),Vmri为平均体积混合比(ppm).

为了深入了解最近10年中国中东部地区对流层(高度>200 hPa)臭氧廓线的变化,本文以中国经济最发达、人口最密集也是大气污染防治最迫切的中国中东部地区(20°~42°N,105°~125°E)为研究目标,以京津冀、长三角、珠三角地区为主要研究对象,选取了3个重点区域中的10个典型城市(北京、天津、石家庄、上海、杭州、南京、合肥、广州、深圳、珠海)作为研究对象,提取其2005—2014年间的臭氧廓线,分析其时空变化.各城市具体位置见图 2.

|

| 图 2 中国中东部地区10个典型城市分布图 Fig. 2 Ten typical cities in mid-east China |

2005—2014年是中国中东部地区经济高速发展的时期,图 3展示了这一区域卫星反演得到的对流层和近地面层月均臭氧浓度变化趋势.其中,中东部地区的月均浓度数据为中国中东部范围内所有臭氧反演数据的平均值.对流层数据为地表~200 hPa(高度约为0~12 km)臭氧柱浓度均值,10年平均浓度为263.8 ppb;近地面层数据为地表~700 hPa(高度约为0~3 km)臭氧柱浓度反演数据,10年平均浓度为30.2 ppb.对流层臭氧浓度和近地面层臭氧浓度呈现年际周期变化,对流层臭氧浓度的最大值出现在3—5月,最小值在10月;近地面层的臭氧最大值和最小值分别出现在6月和12月.从图 3中可以发现,10年间对流层臭氧浓度较稳定,近地面浓度呈逐渐上升的趋势,特别是冬季近地面臭氧浓度.10年间近地面层臭氧浓度增长了12.38%,10年间冬季近地面臭氧浓度增长了29.2%.张莹(2014)研究近30年中国臭氧总量时空变化时发现,2005年以来中国臭氧总量呈上升趋势,与本研究结果一致.

|

| 图 3 对流层与近地面层月均反演臭氧浓度变化趋势 Fig. 3 Time series of retrieved monthly-average mixing ratio of tropospheric ozone column and surface ozone |

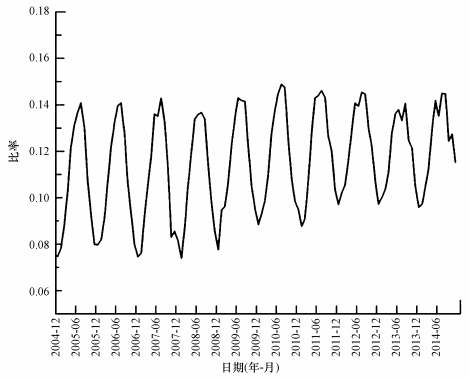

臭氧近地面反演浓度与整个对流层反演浓度的比值可以更清楚地说明10年间冬季臭氧的上升.如图 4所示,近地面臭氧浓度和对流层臭氧浓度比率在0.07~0.15之间波动,夏季比率基本稳定,约在0.14左右,而冬季比率出现了上升趋势,大约从0.07增加至0.09.

|

| 图 4 近地面层臭氧浓度在对流层臭氧浓度占比变化趋势 Fig. 4 Time series of ratio of surface ozone to tropospheric ozone |

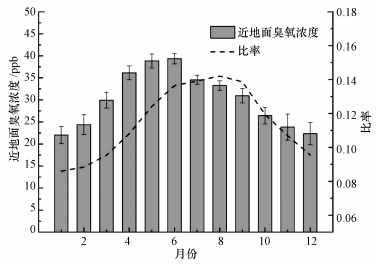

由于受气象因素、化学过程和人为排放的季节性影响,大气中臭氧呈现出明显的季节变化.图 5中展示了2005—2014年中东部地区臭氧月均浓度分布,图中虚线是近地面臭氧浓度和对流层臭氧浓度的比率.近地面臭氧浓度在5—6月达到最大值(约35 ppb),11—12月出现最小值(约23 ppb),不同年份冬季月均浓度变化大于夏季月均浓度变化.王红丽(2015)在上海地区的地面观测结果同样发现臭氧月均值最高出现在5月.中国中东部地区受季风影响,自5月起太阳辐射逐步增强,气温逐步上升至20℃以上,非常有利于大气光化学反应的进行.由于大气扩散条件普遍优于5—6月,源自工业过程、机动车排放与化石燃烧释放的氮氧化物和挥发性有机物较易扩散,在大气中滞留的时间相对较短,7—8月臭氧月均浓度相比5—6月的反演值偏低.

|

| 图 5 近地面臭氧浓度的月均变化(2005—2014年) Fig. 5 Monthly variation of surface ozone concentrations (2005—2014) |

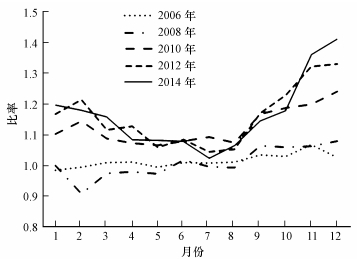

以2005年近地面臭氧浓度为基准,将2006、2008、2010、2012、2014年的月均臭氧反演浓度与其作对比,获得如图 6所示不同年份的月浓度变化图.可以发现,自2006年起,秋冬季臭氧呈逐年上升趋势,2014年12月较2005年12月上升近40%.与冬季不同,2010、2012与2014年夏季臭氧变化较小,与2005年相比仅上升10%.

|

| 图 6 以2005年为基准的近地面层臭氧浓度月变化 Fig. 6 Monthly variation of average ozone mixing ratio in the base year of 2005 |

中国中东部地区是中国经济最发达的区域,大气十条重点关注的影响国家发展和人民生活的重点区域.本研究选取了其中三区十大典型城市,分析其近地面臭氧在2005—2014年的变化.

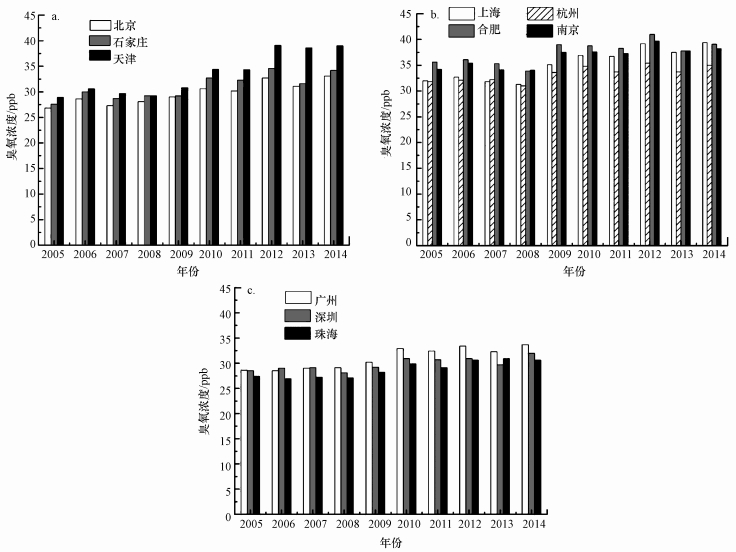

图 7a为2005—2014年北京、石家庄、天津近地面臭氧浓度的年均分布图.近地面臭氧浓度均呈现出不同程度的增长,累积增量分别为6.3、6.6、10.2 ppb.其中,天津在2012—2014年期间近地面臭氧浓度增长较快,平均浓度达到38.9 ppb,较2010—2011年上升近13.25%.卢学强等(2011)的研究发现,天津市NMHC中烯烃含量较高,对臭氧生成的贡献较大.这个结果可能与天津周边较多的橡胶与化工企业有关.北京地区近地面臭氧浓度在2005—2014年间呈缓慢上升趋势.

|

| 图 7 京津冀(a)、长三角(b)、珠三角(c)重点城市近地面臭氧浓度10年变化 Fig. 7 Decadal variation of surface ozone mixing ratio of cities in Beijing-Tianjin-Hebei area(a), Yangtze River Delta(b) and Pearl River Delta(c) |

图 7b为2005—2014年上海、杭州、合肥、南京近地面臭氧浓度的年均分布图.长三角地区4个重点城市近地面臭氧浓度在10年间均呈现缓慢上升趋势,上升幅度要小于京津冀地区.2009—2012年间,上海、杭州、合肥、南京四城市近地面臭氧浓度分别增加了7.9、4.4、6.9、5.7 ppb,2013—2014年在实施多项控制措施后略有下降,说明区域臭氧污染趋势较为一致.易睿等(2015)研究也表明,长三角区域臭氧污染呈现较为明显的片状分布特征,沿长江石化产业带与杭州湾化工产业带的工业排放及长三角城市群较高的机动车排放是这一地区臭氧的主要来源.

图 7c为2005—2014年珠三角地区广州、深圳、珠海近地面臭氧浓度的年均分布图.从图中可以看出,珠三角地区近地面臭氧年均浓度为26~34 ppb,低于京津冀和长三角地区.由于珠三角地区受地处我国南部,气候与京津冀、长三角区域差异较大,气温较高,相对湿度相对稳定,大气扩散条件好,使臭氧污染不易累积.在2005—2014年间近地面臭氧同样呈现缓慢上升趋势,广州、深圳、珠海三城市分别增长了5.1、3.9、4.0 ppb.李敏辉等(2015)的研究表明,广州地区臭氧生成受VOCs和NOx的区域复合光化学反应过程控制,城市化、工业化、机动化的高速推进及大气活性物质的大量排放是近地面臭氧浓度升高的主要原因(Li et al.,2012).其中,相比2005—2009年,2010—2014年广州地区近地面臭氧浓度上升幅度较大,上升了3.86 ppb.

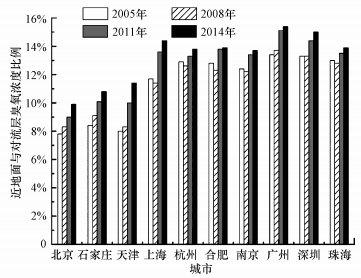

图 8分析了10个城市臭氧近地面与对流层浓度的比例年际变化特征,可以发现,十城市臭氧近地面与对流层浓度比例均呈现不同程度的增大,其中,京津冀地区年均增长比较明显,北京、石家庄、天津三城市近地面层臭氧占比分别增加了2.1%、2.4%、3.4%.其中,天津增长相对较大,近地面层臭氧占比从8.0%上升至11.4%,可能与天津近年重点发展石化产业有关.在长三角地区,上海、杭州、合肥、南京四城市近地面层臭氧占比分别增加了2.7%、0.9%、1.1%、1.3%.在珠三角地区,广州、深圳和珠海其近地面层臭氧占比分别增加了2.0%、1.7%、0.9%.

|

| 图 8 三地区十城市臭氧近地面与对流层浓度比例年际变化 Fig. 8 Surface to tropospheric ratio variation of retrieved annual data of 10 cities in three regions |

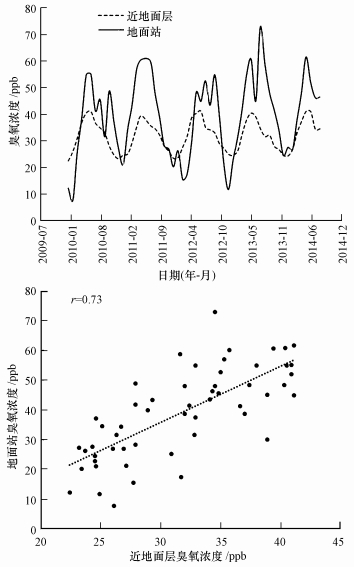

本研究中,使用臭氧反演廓线中的底层数据来指示近地面臭氧浓度的变化.图 9a展示了2010—2014年中上海市臭氧地面监测月均值与卫星反演近地面结果月均值的数据.其中,地面站的数据是来自上海市环境科学研究院大气超级监测站.由于OMI卫星在所选区域内每天仅在午后时段(12:00—15:00)有一个测量结果,且较易受到云量、天气、温度等气象因素的影响,因此,其反演得到的数据与地面站连续观测数据有一定的偏差.比较两者月均浓度变化趋势,均表现出5—7月臭氧浓度较高、11—1月浓度较低,两组数据相关性较好(r=0.73,图 9b),说明臭氧廓线底层数据可用于区域表征近地面臭氧浓度.

|

| 图 9 2010—2014年臭氧地面站浓度与臭氧近地面层浓度变化(a)及相关性(b) Fig. 9 Comparison (a) and correlation(b) of ozone mixing ratio by satellite retrieved data (surface) and on-site measurement |

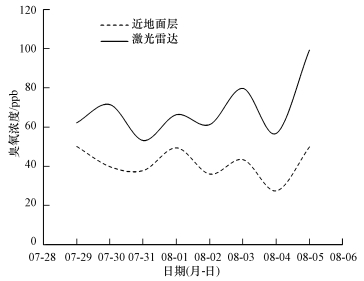

臭氧激光雷达是近年发展较快的对流层臭氧廓线观测技术(范广强等,2012),它基于Nd:YAG 4倍频激光和拉曼频移技术产生紫外差分光源,并采用卡塞格林(Cassegrain)型望远镜,利用光栅光谱仪分离四波长的回波信号,使用光子计数和模拟采集相融合的方式采集数据.图 10中对比了2015年7月29日至8月5日期间臭氧激光雷达与卫星反演数据的同期观测结果.根据每日OMI卫星数据的实际测量时间,选取相同时刻的臭氧激光雷达数据(时间分辨率15 min),将其0~3 km数据平均值与OMI卫星反演的近地面数据进行比较.可以发现,两者日变化趋势非常一致,卫星反演浓度低于激光雷达累积平均浓度.7月29—31日由于天气原因昼夜温度较高,均在30℃以上,夜间天气偏阴,云量较多,卫星经云阻碍信号干扰较多,出现衰减现象,导致臭氧浓度出现衰减,所以出现臭氧激光雷达数据浓度与近地面臭氧浓度的变化趋势不同.由于OMI反演的臭氧数据相对不确定性(张莹,2014),且激光雷达和卫星测量臭氧时的方法原理差异,臭氧浓度的差异在正常范围内,再次说明运用OMI卫星反演的底层臭氧浓度结果指示近地面臭氧变化是可信的.

|

| 图 10 激光雷达臭氧浓度与近地面层臭氧浓度变化(2015年) Fig. 10 Comparison of ozone mixing ratio by satellite retrieved data (surface) and ozone lidar measurement (2015) |

1) 本研究利用卫星反演数据分析了2005—2014年中国中东部地区近地层臭氧浓度,发现10年来对流层臭氧总浓度变化较小,但近地面臭氧浓度明显增加,特别是冬季上升幅度达到40%.

2) 本文分析了中国中东部三地区10个重点城市的臭氧廓线信息,发现京津冀地区的臭氧涨幅超过其他两个地区,臭氧控制任务艰巨.其中,长三角地区臭氧涨幅不大,但浓度偏高,也面临较大压力,而珠三角地区臭氧涨幅较小,浓度相对偏低,说明在国家政策的支持下,臭氧的产生控制较好.

3) 上海地区臭氧数据结果的验证表明,使用卫星反演的近地面数据可以用于研究长时间范围内近地层的臭氧变化,相较于常规监测方法,可以利用的数据覆盖范围更广,时间分辨率也更高.

| [${referVo.labelOrder}] | 杜君平, 朱玉霞, 刘锐, 等.2014. 基于OMI数据的中国臭氧总量时空分布特征[J]. 中国环境监测 , 2014, 30 (2) : 191–196. |

| [${referVo.labelOrder}] | 范广强, 刘建国, 陈臻懿, 等.2012. 一套测量对流层臭氧的差分吸收激光雷达系统[J]. 中国激光 , 2012, 39 (11) : 198–204. |

| [${referVo.labelOrder}] | Haan J F, Veefkind J P. 2012. OMO3PR README[OL].http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/Aura/data-holdings/OMI/documents/v003/OMO3PRO_README.shtml |

| [${referVo.labelOrder}] | 胡顺星, 孟祥谦, 曹开法, 等.2011. 合肥上空大气臭氧垂直分布特征分析[J]. 大气与环境光学学报 , 2011, 6 (2) : 141–145. |

| [${referVo.labelOrder}] | 胡永云.2006. 平流层极地臭氧损耗影响对流层气候的研究进展[J]. 北京大学学报(自然科学版) , 2006, 42 (5) : 561–568. |

| [${referVo.labelOrder}] | Levelt P F, Hilsenrath E, Leppelmeier G W, et al. 2006. Science objectives of the ozone monitoring instrument[J]. Geoscience and Remote Sensing , 4 (5) : 1199–1208. |

| [${referVo.labelOrder}] | Levelt P F, Noordhoek R.2002.OMI Instrument, Level 0-lb processor, Calibration and Operations[DB/OL]. http://disc.sci.gsfc.nasagov/Aura/OMlTndex.shtml |

| [${referVo.labelOrder}] | 李敏辉, 朱云, CareyJang, 等.2016. 臭氧污染动态源贡献分析方法及应用初探[J]. 环境科学学报 , 2016, 36 (7) : 2297–2304. |

| [${referVo.labelOrder}] | 林伟立, 姚波.2005. 利用SAGEⅡ卫星资料分析青藏高原上空臭氧垂直廓线[J]. 环境科学研究 , 2005, 18 (4) : 102–105. |

| [${referVo.labelOrder}] | Li Y, Lau A K H, Fung J C H, et al. 2012. Ozone source apportionment (OSAT) to differentiate local regional and super-regional source contributions in the Pearl River Delta region, China[J]. Journal of Geophysical Research, D. Atmospheres:JGR , 117 (D15) : D15305-1–D15305-18. |

| [${referVo.labelOrder}] | 卢学强, 韩萌, 冉靓, 等.2011. 天津中心城区夏季非甲烷有机化合物组成特征及其臭氧产生潜力分析[J]. 环境科学学报 , 2011, 31 (2) : 373–380. |

| [${referVo.labelOrder}] | 路文海.2006. IDL语言处理HDF格式遥感数据的研究[J]. 海洋信息 , 2006 (3) : 6–7. |

| [${referVo.labelOrder}] | Mike F, Ted H, Joel P, et al. 2004. NCSA/University of Illinois. Performance Report for 2004 HDF Support for the ESDIS Project and the EOSDIS Standard Data Format[DB/OL].2004-11-12.http://www.hdfeos.org/ |

| [${referVo.labelOrder}] | 彭丽, 高伟, 耿福海, 等.2011. 上海地区臭氧垂直分布特征分析[J]. 北京大学学报(自然科学版) , 2011, 47 (5) : 805–811. |

| [${referVo.labelOrder}] | 沈路路, 王聿绚.2012. 基于TES观测的2005~2010年间中国3个代表性区域对流层臭氧浓度变化分析[J]. 科学通报 , 2012 (16) : 1448–1455. |

| [${referVo.labelOrder}] | Suraiya P, Ahmad Pietemel F.2003.Atmospheric products from OMI[DB/OL]. http://eosweb.larc.nasa.gov |

| [${referVo.labelOrder}] | Wang L, Newchurch M J, Biazar A, et al. 2011. Evaluating AURA/OMI ozone profiles using ozonesonde data and EPA surface measurements for August 2006[J]. Atmospheric Environment , 45 : 5523–5530. DOI:10.1016/j.atmosenv.2011.06.012 |

| [${referVo.labelOrder}] | 王庚辰, 孔琴心, 陈洪滨, 等.2004. 北京上空大气臭氧垂直分布的特征[J]. 地球科学进展 , 2004, 19 (5) : 743–748. |

| [${referVo.labelOrder}] | 王红丽.2015. 上海市光化学污染期间挥发性有机物的组成特征及其对臭氧生成的影响研究[J]. 环境科学学报 , 2015, 35 (6) : 1603–1611. |

| [${referVo.labelOrder}] | 王跃启, 江洪, 肖钟湧, 等.2009. 基于OMI数据的中国臭氧总量时空动态信息提取[J]. 环境科学与技术 , 2009, 32 (6) : 177–180;184. |

| [${referVo.labelOrder}] | 易睿, 王亚林, 张殷俊, 等.2015. 长江三角洲地区城市臭氧污染特征与影响因素分析[J]. 环境科学学报 , 2015, 35 (8) : 2370–2377. |

| [${referVo.labelOrder}] | 张莹.2014.中国臭氧总量30a时空变化以及近地面臭氧浓度气象要素影响研究[D].南京:南京信息工程大学 http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10300-1015566610.htm |

| [${referVo.labelOrder}] | 郑彬, 陈月娟, 施春华.2006. 平流层臭氧纬向分布季节变化和行星波的关系[J]. 高原气象 , 2006, 25 (3) : 366–374. |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36