近年来,随着汽车工业的迅猛发展,我国已成为全球最大的汽车生产国之一(任勇等,2015).广东省特别是珠三角地区作为轻型汽车及车用塑料零配件的重要生产基地,对全国轻型汽车及塑料配件的产量具有重要贡献(蔡兵,2006).车身和塑料件表面喷涂是汽车生产过程中必不可少的环节之一,由于环保型水性漆存在抗机械力差、腐蚀性大和耐水性差等方面的不足,溶剂型涂料依然是该环节使用最多的涂料类型(尹瑞霞等,2001;闫福成等,2015).已有研究表明,汽车制造已成为珠三角地区重要的VOCs工业排放源(余宇帆等,2011).近期环保部发布的《国家环境保护“十三五”规划基本思路》中针对重点行业的VOCs综合整治工作提出了明确的减排目标,其中,涵盖汽车及汽车塑料配件生产的装备制造涂装行业已被列为重点治理对象之一.同时,随着基于化学反应活性的控制思路逐步被大众所接受和重视,单一的了解VOCs排放量难以满足现代空气质量管理的需求,开发准确可靠的污染源化学成分谱是非常必要和迫切的.尽管如此,目前多数涉及汽车行业的VOCs排放特征的研究仍是以整个行业为研究对象(Vega et al .,2000;Wadden et al .,1986),只有近期的少数研究考虑了工艺特征对VOCs排放的影响(Wang et al .,2013;莫梓伟等,2015b),而针对珠三角区域轻型汽车的喷涂工艺排放VOCs特征的研究还未见报道;同时,针对汽车塑料零配件行业的VOCs排放还未引起足够重视,其VOCs排放特征的研究在全国范围内都鲜见报道.

VOCs源排放特征研究作为国内外大气化学领域的研究热点之一(Zheng et al.,2009;Yuan et al.,2010 ;Zheng et al.,2013;Wei et al.,2014),但由于我国缺乏相应的VOCs源排放化学成分特征研究的相关采样标准和分析规范,对于VOCs谱图的定量识别局限于分析人员对测试对象的认知水平,如汽车涂装行业,会存在忽略OVOCs的分析(莫梓伟等,2015b),仅限于13~55种组分的识别等现象(Scheff et al.,1989;Yuan et al.,2010;张华钢等,2015).而该缺陷极度限制了人们对VOCs源的一些特殊组分的识别,也给受体模型来源解析、人体健康暴露评估及空气质量模型模拟等研究带来了极大的不确定性(蔡长杰等,2010;Wang et al .,2013;李泽琨,2015).不仅如此,行业发展、技术创新及产品换代也给源排放特征的准确识别带来极大的困难(莫梓伟等,2014;2015a). VOCs源排放特征研究作为国内外大气化学领域的研究热点之一(Zheng et al.,2009; et al.,2010;Zheng et al.,2013;Wei et al.,2014),但由于我国缺乏相应的VOCs源排放化学成分特征研究的相关采样标准和分析规范,对于VOCs谱图的定量识别局限于分析人员对测试对象的认知水平,如汽车涂装行业,会存在忽略OVOCs的分析(莫梓伟等,2015b),仅限于13~55种组分的识别等现象(Scheff et al.,1989;Yuan et al.,2010;张华钢等,2015).而该缺陷极度限制了人们对VOCs源的一些特殊组分的识别,也给受体模型来源解析、人体健康暴露评估及空气质量模型模拟等研究带来了极大的不确定性(蔡长杰等,2010;Wang et al.,2013;李泽琨,2015).不仅如此,行业发展、技术创新及产品换代也给源排放特征的准确识别带来极大的困难(莫梓伟等,2014;2015a).

同时,近年来广东省提出的VOCs综合整治实施方案(粤环〔2014〕130号)和排放标准(DB44/819-2010)加严了对汽车喷涂行业的排放控制,由于不同地区控制措施实施力度的不同,其排放的VOCs成分特征也存在差异.鉴于此,本研究针对珠三角地区轻型汽车涂装工艺过程的电泳、中涂、中涂烘干、面涂和面涂烘干工序,以及汽车塑料配件涂装工艺过程的底漆/色漆喷涂和面漆喷涂工序,开展VOCs组分特征研究,以了解珠三角地区轻型汽车和汽车塑料配件涂装工艺过程不同工序的VOCs组分特征,为汽车制造行业的VOCs排放控制提供支撑.

2 材料与方法(Materials and methods) 2.1 研究对象本文选取了珠三角地区具有代表性的轻型汽车和汽车塑料配件制造企业的涂装工艺过程作为VOCs样品采集对象,具体的样品采集工序可分为轻型汽车涂装工艺过程的电泳、中涂、中涂烘干、面涂和面涂烘干工序,以及汽车塑料零配件涂装工艺过程的底漆/色漆喷涂和面漆喷涂工序.表 1列出了通过调研获得的不同工序所用的主要原辅料类型及主要组分与含量、样品采集位置、不同工序所采用的废气处理方法及样品采集数量.由于本研究选取的汽车塑料零配件制造企业的底漆和色漆喷涂均在一个车间内进行,因此,研究所采集的底漆/色漆喷涂工序VOCs样品为底漆和色漆喷涂排放VOCs废气的混合样品.

| 表 1 轻型汽车及塑料零配件制造行业VOCs样品采集情况 Table 1 VOCs sampling in the light vehicle and auto plastic parts manufacturing industry |

采用内部经硅烷化处理的3.2 L苏玛罐(SUMMA)和安装有水汽-颗粒物过滤装置、细颗粒物过滤器的采样管路进行样品采集,采样点分别位于烟囱废气排放口处和涂装车间生产线旁,采样方式均为被动采样,VOCs气体采集速率通过限流阀来控制,采样时间约为15 min.对于采集排气筒处的气体样品,需在水汽-颗粒物过滤装置处外接一定长度的不锈钢采样管,同时在水汽-颗粒物过滤装置与细颗粒物过滤器之间安装一定长度的1/8英寸降温管(区家敏等,2014).整个采样过程参照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T-2007),且采样企业均处于正常生产状态,生产设备无异常.

2.3 样品实验室分析VOCs样品分析使用美国环保署(EPA)推荐的TO-14、TO-15方法,采用Entech7100三级冷阱预浓缩仪-气相色谱和质谱联用系统及PAMS标准气体进行定性和定量分析.样品中的气体首先通过三级冷阱预浓缩仪进行富集,同时去除气体中的水分和CO2,接着对富集的样品气体迅速升温使其气化,并用高纯氦气作为载气送入DB-1色谱柱(60 m×0.32 mm×0.1 μm,Agilent Technologies,美国)中进行分离.气体经分离后被分为3段,分别进入与ECD检测器连接的I.D不锈钢管(0.5 m×0.10 mm)、与FID检测器连接的HP PLOT-Q柱(30 m×0.32 mm×20.0 μm)和与质谱检测仪连接的I.D不锈钢管(0.35 m×0.10 mm).最后根据目标物质的停留时间和质谱图对样品气体进行定性分析,通过工作曲线外标法进行定量分析,详细的分析过程与方法见文献(Wang et al.,2008).

2.4 质量控制与质量保证样品采集和实验室分析的质量控制和质量保证工作包括:在采样开始前对苏玛罐利用纯度为99.99%的氮气进行清洗,直到在苏玛罐中检测不出目标化合物或者目标化合物低于检测限为止;采样管路中的玻璃过滤管在组装前需在马弗炉进行高温烘烤,去除杂质;然后,用高纯氦气对组装好的管路进行吹洗,进一步去除管路内可能残存的杂质;此外,在对排气筒进行采样前,还需将组装好的管路伸进排气筒中,用连接在管路下方的抽气筒来回抽动8~10次,将管路中的空气置换为采样气体,之后将抽气筒卸下,接入苏玛罐进行采样.采集好的样品于当天运送回实验室进行常温保存,并在规定时间内完成分析.样品分析严格按照实验室操作规范和分析仪器的标准程序进行.GC-MS系统在对样品进行分析前,需进行MSD调谐,待仪器达到调谐标准后才能进行样品分析.同时,还需要用加湿零空气对系统管路进行清洗,并做空白试验.此外,还需用标准气体进行单点校准,保证精确度在±10%以内,否则需重新进行校准.

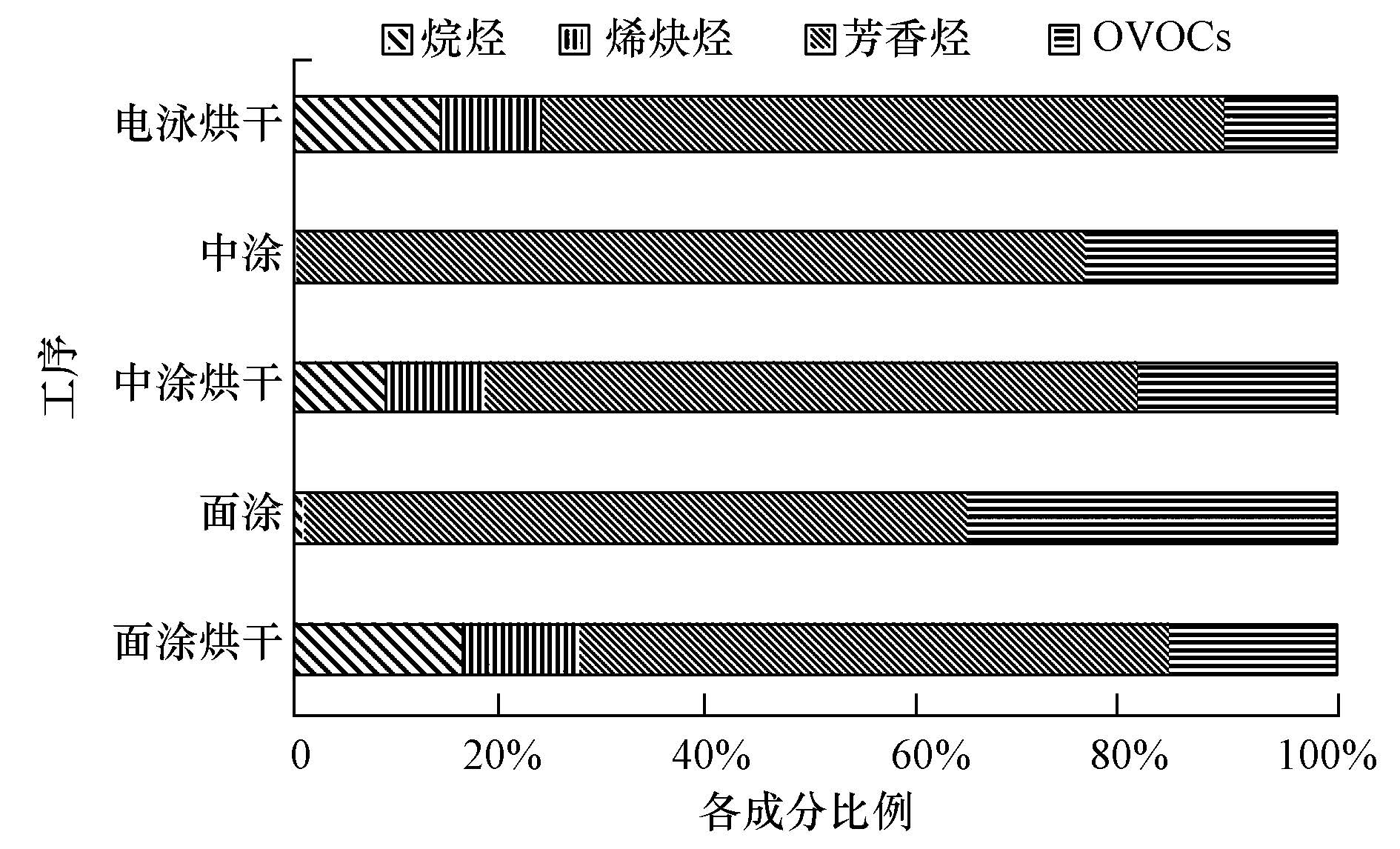

3 结果与讨论(Results and discussion) 3.1 轻型汽车涂装工艺过程VOCs组分特征 3.1.1 涂装工艺过程不同工序VOCs成分图 1为轻型汽车涂装工艺过程的VOCs化学成分.可以看出,芳香烃为涂装工艺过程中最主要的VOCs化学成分,分别在电泳、中涂、中涂烘干、面涂和面涂烘干工序中占65.4%、75.5%、62.4%、63.5%和56.4%;OVOCs在喷涂工艺(中涂和面涂)中的排放比例要大于烘干工艺(电泳、中涂烘干、面涂烘干),烷烃和烯炔烃在涂装工艺VOCs废气中的总体所占比例不高,但在烘干工艺中的占比要远大于喷涂工艺,这主要是由于烘干工艺产生的VOCs废气经过燃烧设施后生成了较多的烷烃和烯炔烃等小分子组分.

|

| 图 1 轻型汽车涂装工艺过程的VOCs化学成分组成 Fig. 1 VOCs components of the coating processes in the light vehicle manufacturing industry |

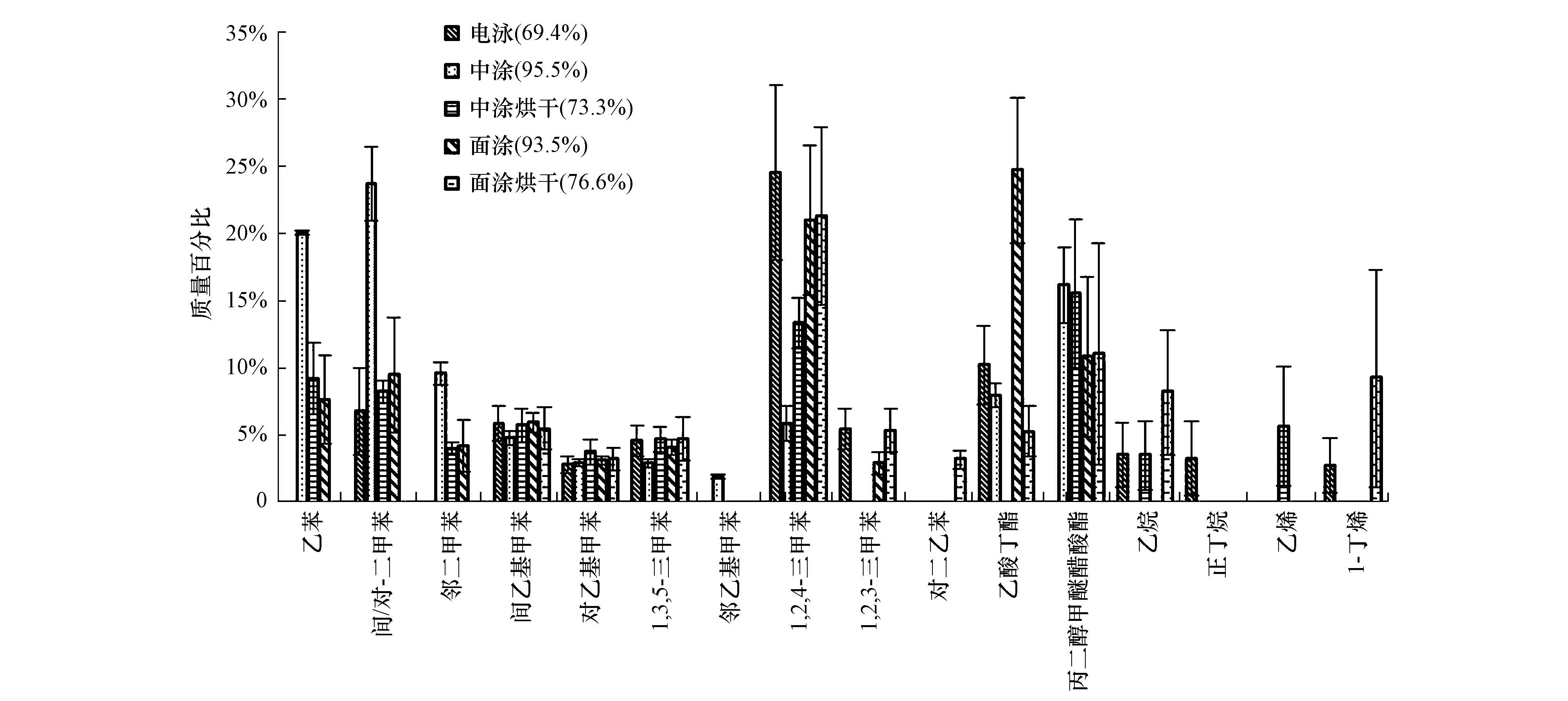

图 2列出了轻型汽车涂装工艺过程各工序排放比例最大的前10种VOCs组分,分别占各工序所检测总组分的69.4%(电泳)、95.5%(中涂)、73.3%(中涂烘干)、93.5%(面涂)和76.6%(面涂烘干).从图 2中可以看出,烘干工艺过程排放的主要VOCs组分为芳香烃,其组成较为相似,其中,1,2,4-三甲苯为烘干工艺排放比例最大的芳香烃类组分,间乙基甲苯、对乙基甲苯和1,3,5-三甲苯在电泳、中涂烘干和面涂烘干工序中的占比相近.间/对-二甲苯、1,2,3-三甲苯分别为电泳和中涂烘干、电泳和面涂烘干工序的主要芳香烃类组分,且所占比例相近.此外,乙苯、邻二甲苯也是中涂烘干工序的重要芳香烃类组分.在烘干工艺排放的OVOCs类物质中,丙二醇甲醚醋酸酯为中涂烘干、面涂烘干工序排放比例最大的OVOCs类组分,比例为15.5%和11.0%,乙酸丁酯为电泳工序占比最大的组分,同时也是面涂烘干工序的主要OVOCs类组分.对于烘干工艺的烷烃和烯烃类物质,乙烷为烘干工艺中最主要的烷烃类组分,且在面涂烘干工序中的占比要高于中涂烘干和电泳工序;乙烯为中涂烘干工序占比最大的烯烃类组分,比例为5.6%;1-丁烯为电泳和面涂烘干工序排放比例最大的烯烃类组分,且在面涂烘干工序中的占比要高于电泳工序.

|

| 图 2 轻型汽车涂装工艺过程的主要VOCs组分 Fig. 2 Main VOCs species of coating processes in the light vehicle manufacturing industry |

对于喷涂工艺,主要VOCs组分以1,2,4-三甲苯、间/对-二甲苯、乙苯等芳香烃和乙酸丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯为主.虽然喷涂工艺不同工序的主要VOCs组分类型较为相似,但占比存在较大差别.在中涂工艺中,间/对-二甲苯、乙苯和丙二醇甲醚醋酸酯为占比最大的3种VOCs组分,共占检测总组分的60%,乙酸丁酯和1,2,4-三甲苯所占的比例较小.而在面涂工序中,乙酸丁酯为所占比例最高的VOCs组分,占比为24.7%,其次是1,2,4-三甲苯;间/对-二甲苯和乙苯占比较少,分别为9.5%和7.6%.此外,邻二甲苯、间乙基甲苯、1,3,5-三甲苯、对乙基甲苯和邻乙基甲苯也是中涂和面涂工艺的主要VOCs组分.

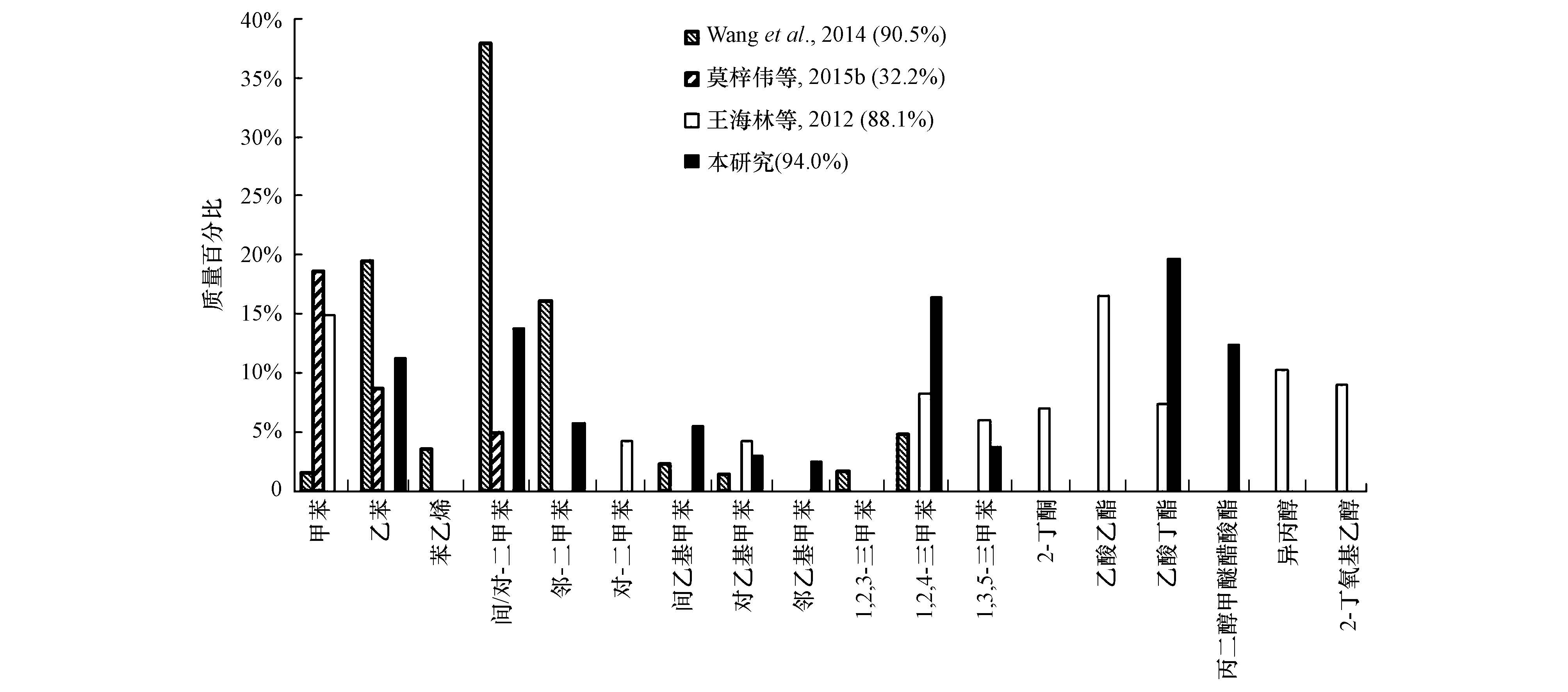

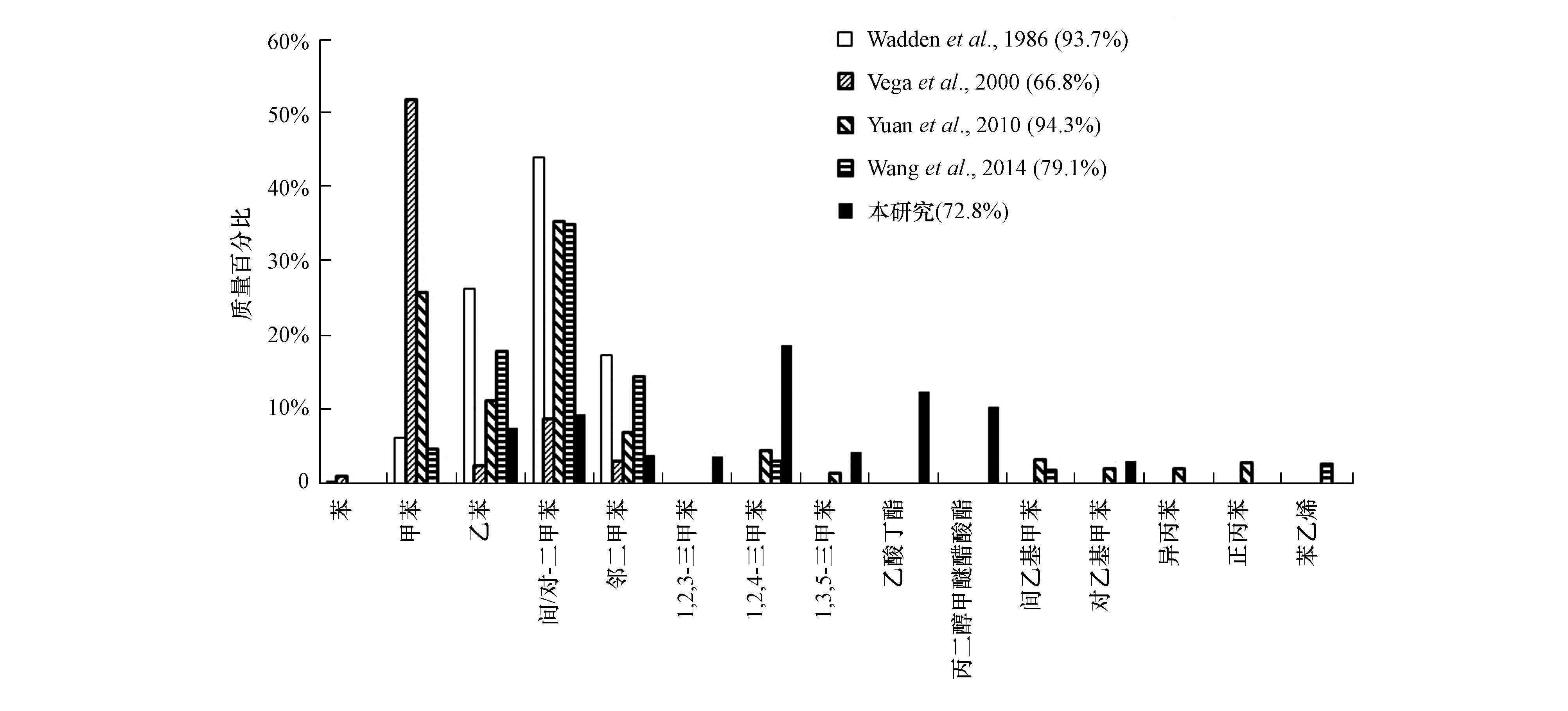

3.1.3 与其他研究的比较如图 3所示,虽然原辅料类型的不同会导致轻型汽车喷涂工艺的主要VOCs组分存在一定差异,但在轻型汽车喷涂工艺中,芳香烃为不同轻型汽车喷涂工艺研究主要VOCs成分,集中表现为间/对-二甲苯、乙苯、甲苯和1,2,4-三甲苯等物质.本文对轻型汽车喷涂工艺(中涂和面涂)主要芳香烃类组分的识别与他人研究(莫梓伟等,2015b)基本一致.同时,随着OVOCs类物质受到了广泛的关注与重视,已有研究(王海林等,2012)识别了轻型汽车喷涂工艺的OVOCs类组分,主要为乙酸乙酯、乙酸丁酯、2-丁氧基乙醇、2-丁酮和异丙醇,本研究中则主要为乙酸丁酯和丙二醇甲醚醋酸酯.此外,丙二醇甲醚醋酸酯作为本研究中喷涂工艺原辅料和排放VOCs废气中的主要组分之一,在以往研究(王海林等,2012;Wang et al.,2014;莫梓伟等,2015b)中并未得到识别或未分析OVOCs,表明针对测试对象的原辅料与工艺信息的现场调研是开展VOCs组分特征及成分谱研究的基础工作,建议未来该方面研究加强对前期调研工作的重视.图 4比较了不同研究中轻型汽车涂装工艺过程(包括喷涂和烘干工艺)的主要VOCs排放组分.可以看出,芳香烃为涂装工艺过程占比最高的VOCs组分,主要为间/对-二甲苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯和1,2,4-三甲苯.同时,甲苯、乙苯、二甲苯等有毒有害物质为之前研究(Wandden et al.,1986;Vega et al.,2000;Yuan et al.,2010;Wang et al.,2014)中的主要VOCs组分,而本研究则主要以三甲苯、乙酸丁酯和丙二醇甲醚醋酸酯为主,这主要是与近年来对汽车涂料中苯、甲苯、二甲苯类物质含量的严格限制,大多数车用溶剂也使用了其他低毒性组分(三甲苯类、乙酸丁酯)来替代苯、甲苯等苯系物,以及广东省降低汽车制造行业喷涂工序中苯、甲苯、二甲苯等组分排放浓度限值有关.虽然车用涂料和溶剂采用三甲苯等低毒性物质替代甲苯、二甲苯等毒性物质,使得轻型汽车涂料和溶剂毒性降低,但三甲苯类物质具有较高的臭氧反应活性,总体上提高了排放VOCs组分的反应活性,在目前基于反应活性的VOCs治理思路得到广泛认同的背景下,建议相关部门制定相应的应对策略引导汽车喷涂行业在VOCs控制方面的有序发展.

|

| 图 3 不同研究中轻型汽车喷涂工艺的主要VOCs排放组分 Fig. 3 Comparisons of main VOCs species among different source profiles of light vehicle painting process |

|

| 图 4 不同研究中轻型汽车涂装工艺过程的主要VOCs排放组分 Fig. 4 Comparisons of main VOCs species among different source profiles of light vehicle coating processes |

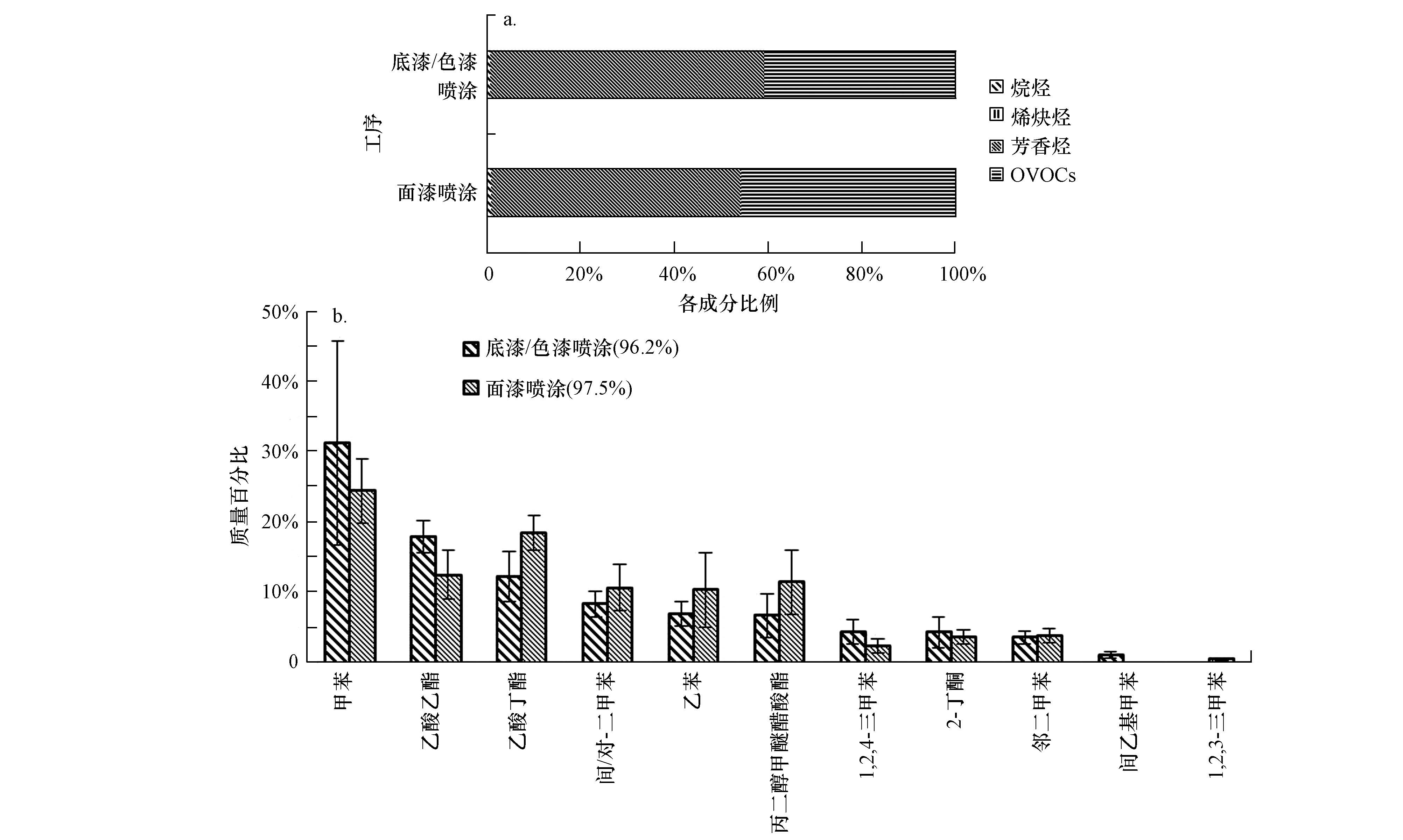

如图 5所示,喷涂工序之间的VOCs组成较为相似.芳香烃、OVOCs为主要的化学成分,在底漆/色漆喷涂和面漆喷涂工序的占比分别为58.3%、40.9%和53.3%、45.8%,烷烃和烯炔烃所占比例极小(图 5a).从具体组分来看,甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、间/对-二甲苯、乙苯、丙二醇甲醚醋酸酯等为主要VOCs组分(图 5b).

|

| 图 5 不同涂装工序排放的VOCs化学成分(a)及主要VOCs化学组分(b) Fig. 5 VOCs components(a)and main VOCs species(b)of different coating processes in the auto plastic parts manufacturing industry |

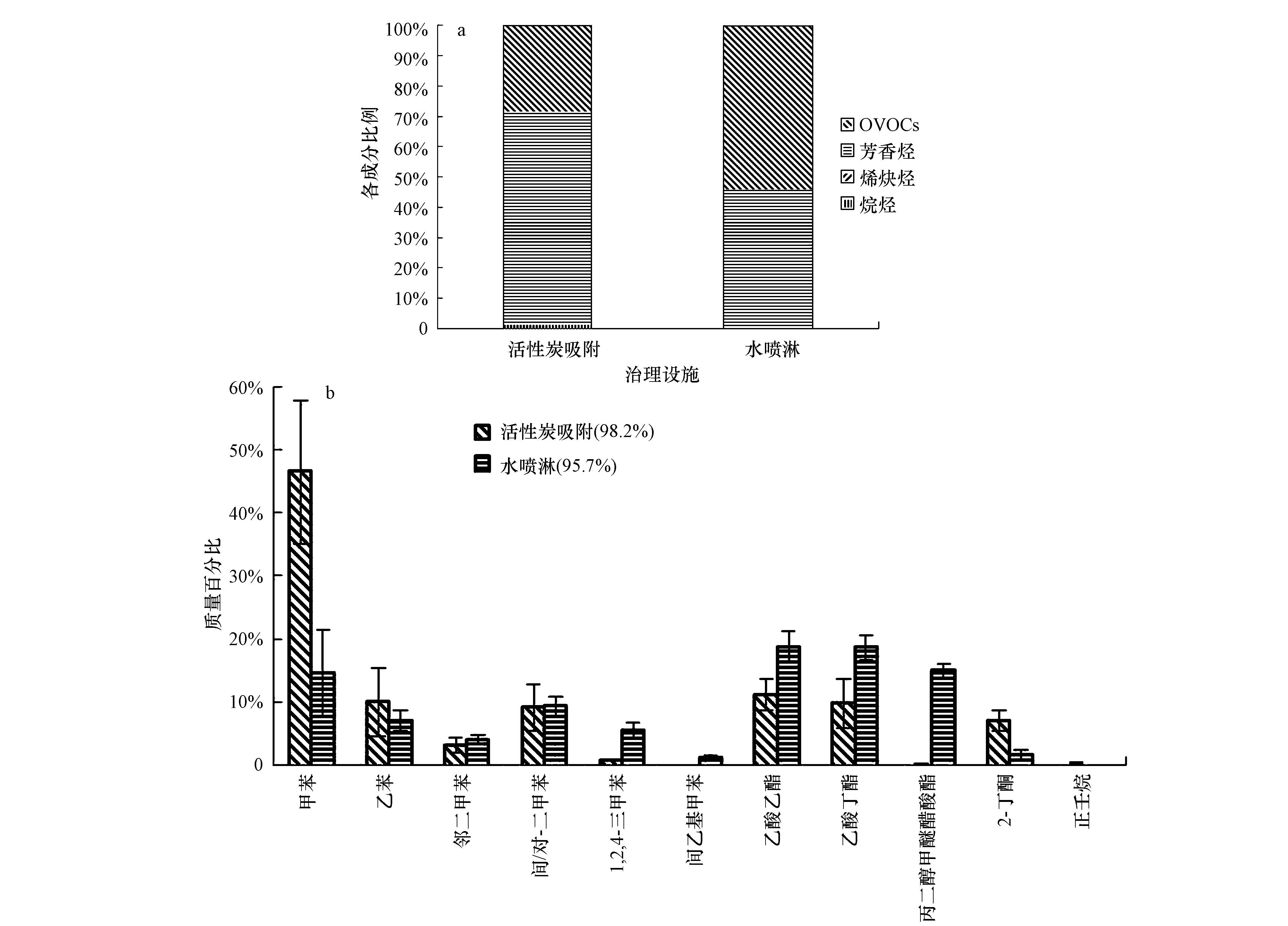

从图 6可以看出,不同治理设施对汽车塑料配件涂装工艺VOCs组分的影响具有较大差异.在活性炭处理后的VOCs废气中,芳香烃为排放比例最大的成分,其次为OVOCs,比例分别为70.7%和28.3%;而在水喷淋处理后的VOCs废气中,OVOCs为占比最大的VOCs成分,其次为芳香烃,比例分别为54.0%和45.2%(图 6a).对于活性炭吸附和水喷淋处理后的主要VOCs组分,乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯为活性炭吸附和水喷淋处理后的主要OVOCs类组分,在活性炭吸附治理设施处理后的所占比例要明显低于水喷淋,甲苯、乙苯、间对二甲苯为排放比例最大的芳香烃类组分,但其在活性炭吸附处理后VOCs废气中的占比要高于水喷淋,特别是甲苯(图 6b),这主要是由活性炭吸附作为废气治理设施的喷涂工序所用高甲苯含量的涂料所致.

|

| 图 6 不同治理设施排放的VOCs化学成分(a)及主要VOCs化学组分(b) Fig. 6 VOCs components(a)and major VOCs components(b)from different treatment facilities |

1) 轻型汽车涂装工艺过程的主要VOCs组分为芳香烃,在各工艺中比例分别为65.4%(电泳)、75.5%(中涂)、62.4%(中涂烘干)、63.5%(面涂)和56.4%(面涂烘干),其次为OVOCs或烷烃;烷烃和烯炔烃在烘干工艺所占比重要大于喷涂工艺;1,2,4-三甲苯为电泳和面涂烘干工序排放比例最大的组分,比例分别为24.5%和21.3%;间/对-二甲苯、丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸丁酯分别为中涂、中涂烘干和面涂工序排放比例最大的组分;此外,乙烷和正丁烷、乙烯和1-丁烯分别为烘干工艺主要的烷烃和烯烃类组分.

2) 汽车塑料配件涂装工艺过程排放的VOCs组分类型相似.芳香烃(53.3%~58.3%)和OVOCs(40.9%~45.8%)为主要排放成分,烷烃和烯炔烃所占比例很小,甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、间/对-二甲苯、乙苯和丙二醇甲醚醋酸酯为汽车塑料配件涂装工艺过程的主要VOCs组分.不同废气治理设施对汽车塑料配件涂装工艺VOCs组分会造成一定的影响,甲苯、乙苯、邻二甲苯等芳香烃为活性炭吸附治理设施处理后的主要VOCs组分,乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯则为水喷淋治理设施处理后的主要VOCs组分.

3) 丙二醇甲醚醋酸酯等OVOCs,作为原辅料和废气中的主要组分之一,在以往研究中并未识别出该组分或不分析OVOCs,导致过去研究中缺失该组分的特征,表明针对测试对象的原辅料与工艺信息的现场调研是开展VOCs组分特征及成分谱研究的基础工作,建议未来该方面研究加强对前期调研工作的重视.

4) 与已有研究对比发现,对于近年来使用三甲基苯等苯系物替代苯和二甲苯的行业发展趋势,已经在成分谱中有明显体现,该方法虽然在一定程度上降低了涂料毒性,但却提高了排放VOCs组分的反应活性,在目前基于反应活性的VOCs治理思路得到广泛认同的背景下,建议相关部门制定相应的应对策略引导汽车喷涂行业在VOCs控制方面的有序发展.

| [1] | 蔡兵.2006. 珠三角汽车产业发展:动因、集群现状及存在问题[J]. 广东行政学院学报 , 2006 (1) : 67–70. |

| [2] | 蔡长杰, 耿福海, 俞琼, 等.2010. 上海中心城区夏季挥发性有机物(VOCs)的源解析[J]. 环境科学学报 , 2010, 30 (5) : 926–934. |

| [3] | Chang C, Lee C, Wu Y, et al. 2002. Assessment of the strategies for reducing volatile organic compound emissions in the automotive industry in Taiwan[J]. Resources, Conservation and Recycling , 34 (2) : 117–128. DOI:10.1016/S0921-3449(01)00096-9 |

| [4] | Liu Y, Shao M, Fu L, et al. 2008. Source profiles of volatile organic compounds (VOCs) measured in China: Part I[J]. Atmospheric Environment , 42 (25) : 6247–6260. DOI:10.1016/j.atmosenv.2008.01.070 |

| [5] | 李泽琨. 2015. 珠江三角洲地区臭氧及其前体物非线性响应特征及控制对策研究[D].广州:华南理工大学. 118 |

| [6] | 莫梓伟, 陆思华, 李悦, 等.2015a. 北京市典型溶剂使用企业VOCs排放成分特征[J]. 中国环境科学 , 2015a, 35 (2) : 374–380. |

| [7] | 莫梓伟, 牛贺, 陆思华, 等.2015b. 长江三角洲地区基于喷涂工艺的溶剂源VOCs排放特征[J]. 环境科学 , 2015b, 36 (6) : 1944–1951. |

| [8] | 莫梓伟, 邵敏, 陆思华.2014. 中国挥发性有机物(VOCs)排放源成分谱研究进展[J]. 环境科学学报 , 2014, 34 (9) : 2179–2189. |

| [9] | 区家敏, 冯小琼, 刘郁葱, 等.2014. 珠江三角洲机动车挥发性有机物排放化学成分谱研究[J]. 环境科学学报 , 2014, 34 (4) : 826–834. |

| [10] | 任勇, 贾黎.2015. 汽车涂装行业VOCs减排途径分析[J]. 环境影响评价 , 2015 (4) : 58–60. |

| [11] | Scheff P A, Wadden R A, Bates B A, et al. 1989. Source fingerprints for receptor modeling of volatile organics[J]. Japca , 39 (4) : 469–478. DOI:10.1080/08940630.1989.10466546 |

| [12] | 宋钊,陆立群,陈晓婷,等. 2015.上海汽车制造业涂装废气VOCs排放特征与控制标准研究[C]. 2015年中国环境科学学会学术年会.深圳: 5 |

| [13] | Vega E, Mugica V, Carmona R O, et al. 2000. Hydrocarbon source apportionment in Mexico City using the chemical mass balance receptor model[J]. Atmospheric Environment , 34 (24) : 4121–4129. DOI:10.1016/S1352-2310(99)00496-3 |

| [14] | 王海林, 聂磊, 李靖, 等.2012. 重点行业挥发性有机物排放特征与评估分析[J]. 科学通报 , 2012, 57 (19) : 1739–1746. |

| [15] | Wadden R A, Uno I, Wakamatsu S. 1986. Source discrimination of short-term hydrocarbon samples measured aloft[J]. Environ Sci Technol , 20 (5) : 473–483. DOI:10.1021/es00147a006 |

| [16] | Wang H, Nie L, Li J, et al. 2013. Characterization and assessment of volatile organic compounds (VOCs) emissions from typical industries[J]. Chinese Science Bulletin (7) : 7. |

| [17] | Wang X, Wu T. 2008. Release of isoprene and monoterpenes during the aerobic decomposition of orange wastes from laboratory incubation experiments[J]. Environmental Science & Technology , 42 (9) : 3265–3270. |

| [18] | Wei W, Cheng S, Li G, et al. 2014. Characteristics of volatile organic compounds (VOCs) emitted from a petroleum refinery in Beijing, China[J]. Atmospheric Environment , 89 : 358–366. DOI:10.1016/j.atmosenv.2014.01.038 |

| [19] | Wang H, Qiao Y, Chen C, et al. 2014. Source profiles and chemical reactivity of volatile organic compounds from solvent use in Shanghai, China[J]. Aerosol and Air Quality Research , 14 (1) : 301–310. |

| [20] | 闫福成.2015. 汽车涂料和涂装新环保法规解读和对汽车涂装行业的影响[J]. 中国涂料 , 2015, 4 : 11–14. |

| [21] | 尹瑞霞, 压爱玉, 钱大庆, 等.2001. 汽车塑料零部件用涂料及涂装[J]. 涂料工业 , 2001, 31 (4) : 23–26. |

| [22] | 余宇帆, 卢清, 郑君瑜, 等.2011. 珠江三角洲地区重点VOC排放行业的排放清单[J]. 中国环境科学 , 2011, 31 (2) : 195–201. |

| [23] | Yuan B, Shao M, Lu S, et al. 2010. Source profiles of volatile organic compounds associated with solvent use in Beijing, China[J]. Atmospheric Environment , 44 (15) : 1919–1926. DOI:10.1016/j.atmosenv.2010.02.014 |

| [24] | 张华钢, 孔小莉, 陈霞.2015. 十堰市汽车涂装VOCs污染状况及变化趋势分析[J]. 国环境管理干部学院学报 , 2015 (3) : 90–93. |

| [25] | Zheng J, Shao M, Che W, et al. 2009. Speciated VOC emission inventory and spatial patterns of ozone formation potential in the Pearl River Delta, China[J]. Environmental Science & Technology , 43 (22) : 8580–8586. |

| [26] | Zheng J, Yu Y, Mo Z, et al. 2013. Industrial sector-based volatile organic compound (VOC) source profiles measured in manufacturing facilities in the Pearl River Delta, China[J]. Science of The Total Environment , 456-457 : 127–136. DOI:10.1016/j.scitotenv.2013.03.055 |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36