2. 中国环境科学研究院, 重金属清洁生产工程技术中心, 北京 100012;

3. 南京信息工程大学, 南京 210044

2. Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Technology Center for Heavy Metal Cleaner Production Engineering, Beijing 100012;

3. Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044

进入21世纪以来, 我国不断加大环保投入, 大力推行末端治理设施, 以期达到减少污染物排放的目的.特别是火电行业, 近15年来通过大力推广燃煤电厂烟气末端治理技术, 包括高效除尘、脱硫和脱硝技术(王临清等, 2014;朱法华等, 2004), 火电行业烟尘、SO2、NOx大气污染物排放总量明显下降, 减排效果显著, 特别是《火电厂大气污染物排放标准》(GB12321—2011) 的实施, 充分发挥了烟气末端治理技术的减排潜力, 预计2015年末火电行业大气污染物排放量仍将大幅减少.但火电行业大气污染物排放总量大幅下降是末端治理与清洁生产技术的共同组合功效, 因此, 在分析末端治理的同时, 也应重视清洁生产技术在污染物削减中起到的作用(孙晓峰等, 2010;汪利平等, 2010;王慧等, 2013).

清洁生产技术所具有的“源头削减”、“全过程控制”的特点, 使其不仅可以减少污染物的绝对产生量, 同时可减少为脱除污染物而设置末端治理设施所增加的额外投资和运行费用(段宁, 2001), 以及由末端治理而产生的二次污染问题, 如燃煤机组脱硫石膏、脱硝废弃催化剂等固体废物问题.

弄清清洁生产技术在我国大气污染物削减中所起的作用, 对于制定行业甚至区域宏观方面的污染防治战略, 确定环保资金投向和环境质量改善速度具有重要的意义.国内学者对清洁生产减排潜力及效果分析研究多数停留在宏观的、定性的评价上(张艳丽等, 2009;陈振翔等, 2011;刘健欣, 2015), 科学的、系统的定量研究较少, 仅有的少数研究也只是在微观层次, 即单个企业层面(王丽丽等, 2010;朱达, 2008), 仅李珍阳等(2015) 从宏观角度对化工行业清洁生产对污染物的减排贡献进行过定量研究.国外学者则是以末端治理与清洁生产综合效应为基础, 进一步从产业生态学理论与实践角度对日益多样化、复杂化和区域化的环境问题进行研究(Frosh et al., 1995;Graedel et al., 2003; Cote et al., 1995;Audra et al., 1998).另外, 国外学者在电力行业清洁生产技术评价和减排评估方面也做了部分研究, 但较多的是针对二氧化碳减排方面(Miller, 2010;Turconi et al., 2013;Paul et al., 2012;Cormos, 2012;Padurean et al., 2011; Elena et al., 2016;Lonsdale et al., 2012).针对我国火电行业长周期时间段的SO2清洁生产效果分析研究尚未见报道.

因此, 本文拟对火电行业清洁生产与末端治理技术对SO2减排的效果分别进行分析, 建立火电行业SO2削污和减排效果分析模型和计算方法, 研究建国以来(1949—2013年)长周期时间段内“清洁生产”技术削污效果和“末端治理”技术减排效果, 并在此基础上提出相关政策建议, 以期为国家层面及其他行业在SO2控制技术与控制战略提供重要的科学依据.

2 火电行业清洁生产技术和末端治理技术筛选(Screening of cleaner production and terminal control technologies)为将清洁生产技术与末端治理技术产生的减排效果进行区分, 本文将由清洁生产技术的应用而减少的污染物产生量称为削污量, 由末端治理技术应用减少的污染物排放量称为减排量.为了计算“清洁生产”技术产生的削污量和“末端治理”技术产生的减排量, 首先应对火电行业这两类技术进行筛选.经筛选, 火电行业减少SO2污染物产生和排放的途径主要有以下3类.

第一类是从源头上削减SO2的产生量, 属于清洁生产技术类.如通过洗、选煤技术减少入炉煤硫分、燃气发电替代燃煤电厂、循环流化床锅炉炉内脱硫技术等.由于循环流化床炉内脱硫技术在我国火电行业中应用比例较少, 仅约占2%, 因此, 在削污量计算时将只考虑前两种源头控制技术, 不考虑循环流化床炉内脱硫技术对削污的贡献.

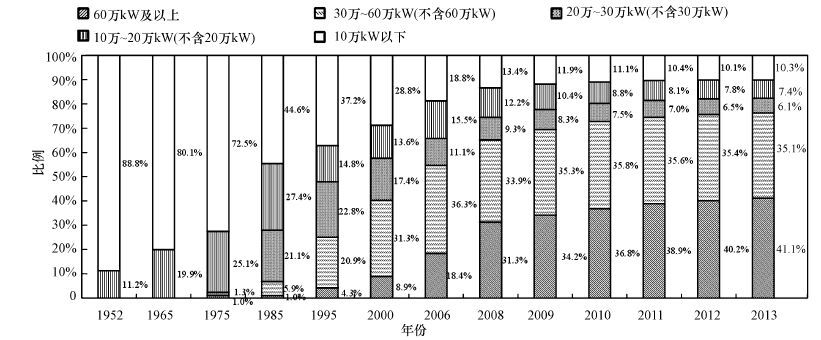

第二类是通过提高发电效率, 减少原料煤炭消耗, 提高资源利用效率, 从而减少SO2产生量, 也属于清洁生产技术类.该类技术可分为发电主体技术进步和节能技术措施.我国火力发电以燃煤为主, 2013年煤电装机占火电比例为91.46%, 燃煤发电占火力发电的94.3%.纵观我国燃煤发电技术发展历程, 发电主体技术经历了低温低压、中温中压、高温高压、超高压、亚临界、超临界、超超临界、超超临界二次再热技术发展过程(李君等, 2004;杨勇平, 2013), 机组参数从2.45 MPa/400 ℃提高到27 MPa/610 ℃以上, 单机容量从几MW发展到1000 MW级, 发电效率越来越高, 发电煤耗越来越低, 从最落后的低温低压670 g·kWh-1(以标煤计)降低到最高效的超超临界270 g·kWh-1(以标煤计)左右, 煤耗减少了约55%.刚刚投运的国电泰州百万机组二次再热技术已经将发电煤耗降至256 g·kWh-1(以标煤计), 达到了世界领先水平.在20世纪50年代, 单机容量多以6、12、25、50 MW的小容量为主;20世纪60、70年代, 新增机组单机容量以100 MW高压及125、200 MW超高压为主;20世纪80、90年代, 新增机组单机容量以300 MW及600 MW亚临界为主;进入21世纪以来, 新增机组单机容量以600 MW级超(超)临界及1000 MW级超超临界为主.不同时期我国燃煤机组装机容量等级结构变化情况如图 1所示, 图中2006—2013年数据来源于公开发表数据(王志轩等, 2015), 其他数据通过基础数据统计获得.

|

| 图 1 不同时期我国火电装机容量等级结构变化情况 Fig. 1 Variation of thermal power installed capacity in China during different periods |

节能技术措施主要指如锅炉、汽机、发电机相关辅助节能改造技术(周一工, 2011), 其中, 供热改造和汽轮机通流改造节能效果最显著, 煤耗可下降10~20 g·kWh-1(以标煤计);另外, 汽轮机汽封改造、低温省煤器、锅炉风机改造等多项节能措施协同实施也可以实现5 g·kWh-1(以标煤计)以上的降耗目标, 对大气污染物均能产生可观的削污效果.

无论是主体技术进步还是节能改造技术的应用, 产生的削污效果最终均表现为火电行业平均发电煤耗(g·kWh-1, 以标煤计)指标下降, 但从电力行业统计数据中无法区分出主体发电技术和节能技术对降低煤耗各自贡献多少.因此, 在削污量计算时不再细分, 统称为先进发电技术产生的削污量.

第三类是通过烟气脱硫控制技术减少SO2的排放量, 属于末端治理技术类.我国烟气脱硫技术以石灰石-石膏湿法脱硫为主.行业数据表明, 2014年, 石灰石-石膏湿法占92.4%, 海水脱硫法占2.0%, 烟气循环流化床占2.9%, 氨法占1.3%, 其他占0.4%.

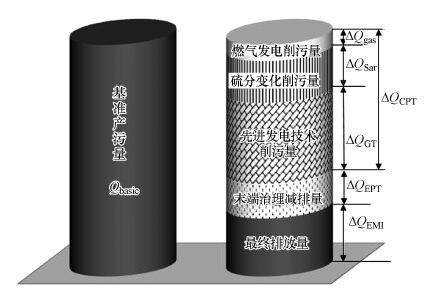

3 火电行业SO2削污量和减排量计算(Calculation on reduction of pollutant generation and emission) 3.1 计算模型在上述“清洁生产”和“末端治理”技术筛选的基础上, 本文建立了火电行业SO2削污和减排效果分析模型(图 2).其中, 基准产污量(Qbasic)指不采用清洁生产技术削污和末端治理技术减排的情况下SO2的产生量, 即维持在基准年较低的发电技术水平下SO2产生量;清洁生产技术产生的削污量包括燃气替代燃煤发电、硫分变化和先进发电技术(包含发电主体技术进步和节能技术)3个方面.其中, 燃气发电削污量(ΔQgas)指通过燃气发电替代部分燃煤发电减少的SO2产生量;硫分变化削污量(ΔQSar)指因入炉煤硫分发生变化而减少的SO2产生量;先进发电技术削污量(ΔQGT)指因采用更高效率的燃煤发电技术通过减少发电燃煤量而减少的SO2产生量;末端治理技术减排量(ΔQEPT)指通过石灰石-石膏法等末端治理设施对烟气中的SO2脱除产生的减排量;最终排放量(QEMI)指采取上述削污和减排措施后最终SO2排放量;清洁生产技术削污量(ΔQCPT)指火电行业通过燃料替代、煤质硫分变化、先进发电技术发展产生的削污量之和.

|

| 图 2 电力行业SO2削污和减排效果分析模型 Fig. 2 Analysis model for reduction of SO2 generation and emissions in power industry |

根据研究需要并考虑数据的可获得性, 本文计算时段确定为1949—2013年, 技术基准线取1949年当时发电效率最低的低温低压发电技术, 电煤硫分基准线取1949年时的电煤硫分1.16%.由于国内缺乏电煤硫分官方统计数据, 本研究取建国初期煤炭主要来源山西煤的平均硫分1.16%作为基准年硫分.

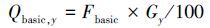

3.2.1 基准产污量(Qbasic)本文采用产污系数法计算基准产污量(Qbasic, y), 公式如下:

|

(1) |

式中, Qbasic, y指某y年基准产污量(万t);Fbasic指基准技术(低温低压发电技术)单位发电量SO2排放绩效(g·kWh-1);Gy指某y年的火力发电量(亿kWh).

根据查阅的相关资料(李代耕, 1984), 当采用基准发电技术(低温低压发电技术)时, 单位电量标准耗煤量取值0.670 kg·kWh-1, 原煤量取0.838 kg·kWh-1;煤中硫分含量取1.16%基准值, 燃煤中硫的转化率取80%, 参考《燃煤锅炉烟尘和SO2排放总量核定技术方法—物料衡算法》(HJ/T69—2001) 中关于SO2产污系数经验公式法, 计算火电行业基准技术(低温低压发电技术)SO2排放绩效(Fbasic)为17.4 g·kWh-1.

历年火力发电量(Gy)数据来源于中国电力企业联合会网站公布的《2013年电力统计基本数据一览表》, 具体数据见表 1.

| 表 1 火电行业相关数据 Table 1 Data in thermal power industry |

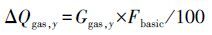

实际燃气发电产生少量的SO2, 但因数量较小, 本计算中忽略未计.燃气发电削污量(ΔQgas)计算公式如下:

|

(2) |

式中, ΔQgas, y指燃气发电替代燃煤发电产生的削污量(万t);Ggas, y指某y年燃气发电量(亿kWh).

火电行业历年燃气发电量(Ggas, y)数据来源于《中国电力年鉴》(2007—2014) , 具体数据见表 1.目前我国天然气发电正处于起步阶段, 2006年我国才开始发展燃气发电装机, 截至到2013年, 燃气发电装机容量才4309万kW, 仅占全国发电装机总量的3.5%, 占全国火电装机的4.9%;燃气发电量为1164亿kWh, 占全国发电总量的2.17%, 仅占火电发电量的2.75%.

3.2.3 硫分变化削污量(ΔQSar)硫分变化产生的削污量(ΔQSar)计算公式如下:

|

(3) |

|

(4) |

式中, ΔQSar, y指硫分变化引起的削污量(万t);Gcoal, y指某y年燃煤发电量(亿kWh); Sy指某y年电力行业燃煤平均硫分;Sbasic指基准年(1949年)的电力行业燃煤平均硫分, 取1.16%.

根据相关文献(李文华等, 1994;李文华, 1994;李瑞, 1998)数据分析, 我国电煤硫分经历了由高到低再升高的过程.建国初期火电行业燃煤来源单一, 主要是山西煤, 平均硫分约1.16%;随着我国煤炭需求量和开采量增加, 我国煤炭来源逐渐多元化, 除山西煤外, 越来越多的煤矿被探明开采, 如安徽、内蒙、辽宁、四川等地, 特别是华东、东北、西北地区硫分低于1%的低硫煤的开采和使用, 使得我国电煤平均硫分逐渐降低到2002年的0.80%;随后低硫煤产区煤量减少, 市场中低硫煤占比逐年降低, 我国电煤平均硫分逐年上升, 2013年平均硫分约0.96%.

3.2.4 先进发电技术削污量(ΔQGT)根据上述建立的火电行业削污和减排效果计算模型, 先进发电技术(包括节能技术)替代落后技术因减少发电燃煤量而产生的削污量, 计算公式如下:

|

(5) |

式中, ΔQGT, y指先进发电技术发展(包括节能改造技术)产生的削污量;My指某y年火电行业发电煤耗(g·kWh-1, 以标煤计);Mbasic指基准发电技术(低温低压发电技术)发电煤耗, 取670 g·kWh-1(以标煤计).

发电标准煤耗(My)参考中国电力企业联合会网站公布的《2013年电力统计基本数据一览表》, 具体数据见表 1.

3.2.5 清洁生产技术削污量(ΔQCPT)清洁生产技术削污量为硫分变化、燃气替代燃煤、先进发电技术替代落后技术产生的削污量总和.

3.2.6 末端治理技术减排量(ΔQEPT)末端治理技术减排量(ΔQEPT)计算公式如下:

|

(6) |

式中, ΔQEPT, y指某y年末端治理技术产生的减排量(万t);Qbasic, y指某y年基准产污量(万t);ΔQCPT指清洁生产技术削污量(万t);ηy指某y年火电行业平均SO2去除率.

历年火电行业平均SO2去除率数据来源于《中国环境统计年报》, 具体数据见表 1.数据显示, 我国火电行业从2000开始实施烟气脱硫技术以来, 对SO2的去除率逐年增加, 2013年平均去除率达到80.3%, 同期脱硫装机占煤电比例达到91.6%.

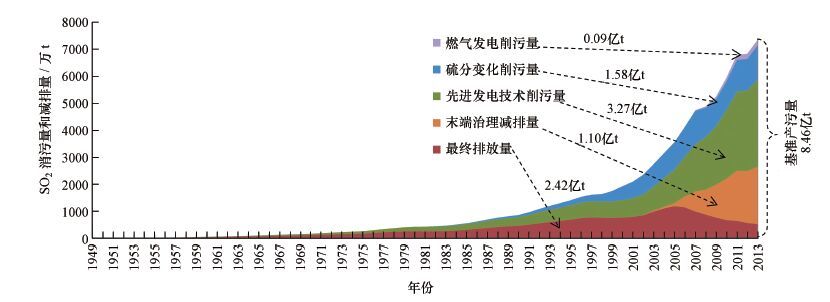

3.3 计算结果及分析 3.3.1 长时间段内(1949—2013年)削污和减排特征分析通过上述方法计算获得1949—2013年削污量和减排量变化情况如图 3所示.

|

| 图 3 1949—2013年65年期间火电行业SO2削污量和减排量变化情况 Fig. 3 Variation of reduction on SO2 generation and emission in thermal power industry during from 1949 to 2013 |

基准产污量:以低温低压发电技术为基准, 如果在过去65年期间火电行业不实施清洁生产技术, 特别是不采用更高效率发电主体技术的前提下, 我国火电行业SO2排放将随着发电量的增加呈快速增长趋势, 从1949年的6万t增长到2013年的约7349万t.经计算, 1949—2013年65年期间火电行业累计SO2基准产污量共8.46亿t, 具体如图 3所示.

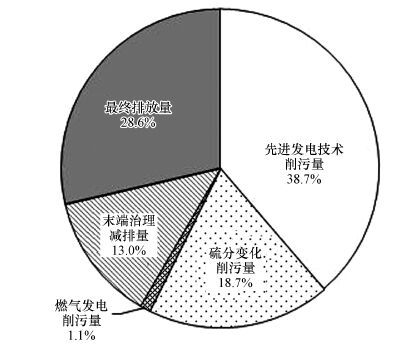

清洁生产技术削污量:1949—2013年65年期间火电行业通过实施清洁生产, 共实现削污量约4.94亿t, 对行业SO2的削污贡献率达58.5%(图 3、图 4).其中, 通过不断发展高效、大容量发电机组(含节能改造技术), 平均发电煤耗从1949年的630 g·kWh-1(以标煤计)下降至2013年的302 g·kWh-1(以标煤计), 65年期间累计共实现SO2削污量3.27亿t, 削减掉基准产污量的38.7%;以1949年当时的硫分为基准, 通过减少硫分65年期间累积共实现SO2削污量1.58亿t, 削减掉18.7%;2006年开始通过发展天然气替代燃煤发电, 共累计实现SO2削污量0.09亿t, 削减掉1.1%.

|

| 图 4 1949—2013年65年期间火电行业SO2累计削污率与减排率 Fig. 4 Proportional reduction on SO2 generation and emission in thermal power industry from 1949 to 2013 |

末端治理技术减排量:自2000年我国火电行业开始实施烟气脱硫末端治理设施以来, 火电行业共实现SO2减排量约1.10亿t, 在65年期间中减排贡献率占13.0%(图 3、图 4).

可见, 1949—2013年65年期间火电行业清洁生产技术的发展对火电行业SO2削污的贡献占58.5%, 其中, 先进发电技术带来的削污效果占66%.末端治理技术减排的贡献占13.0%(图 5).因此, 从一个长周期来看, 清洁生产技术的发展(尤其是先进高效发电技术的发展)在减少污染物产生量的同时, 也减少了末端治理设施资金的投入.如脱硫成本按1.0元·kg-1来计, 过去65年期间火电行业通过发展清洁生产技术, 节约了4940亿元的环保资金投入.

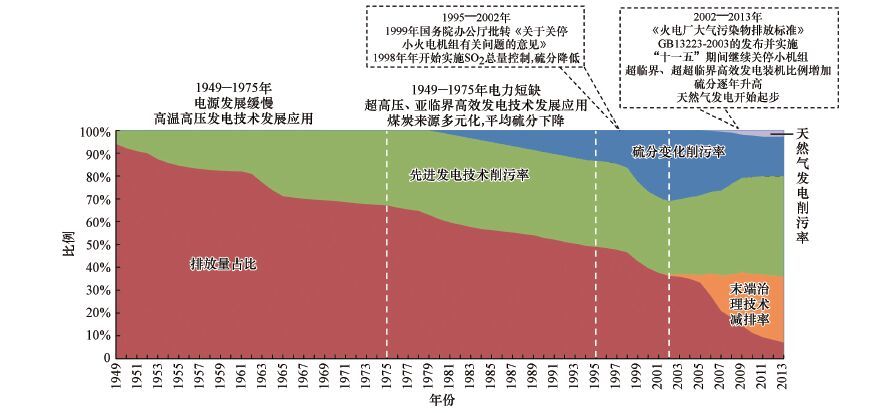

3.3.2 代表性时间段和年份削污和减排特征分析1949—2013年建国以来火电行业削污率和减排率的变化规律存在明显的阶段性特征(图 5), 具体分析如下.

①1949—1975年期间, 属于建国初期, 经济发展和电力发展缓慢, 这个阶段无环保要求, 也没有出台重要的节能减排政策.但发电主体技术的发展, 特别是1962—1965年高温高压发电技术的大力推广应用, 与之前的中温中压发电技术相比大大提高了机组发电效率, 火电行业发电煤耗在3年内迅速由1962年的549 g·kWh-1(以标煤计)下降到1965年的477 g·kWh-1(以标煤计), 对应的清洁生产技术产生的削污率增幅明显, 由1962年的19%迅速增长到1965年的29%(图 5).该阶段只有发电主体技术进步产生的削污量, 无末端治理产生的削污效果.

②1975—1995年期间, 一方面随着经济发展, 电力长期处于短缺状态, 电力装机增长迅速, 更高效率的超高压和亚临界发电技术被引进并得到应用, 火电行业发电效率逐年提高, 发电煤耗逐年下降, 带来的削污量和削污贡献率均逐年增加;另一方面, 随着我国煤炭资源的探明储量增加, 煤炭来源多元化, 电煤平均硫分降低, 带来的削污效果开始逐步显现(图 5).该时间段因我国未提出烟气脱硫要求, 暂无末端治理产生的削污效果.

③1995—2002年期间, 电力供需暂时平衡, 1998年开始执行“3年不新建火电”政策, 1999年国务院办公厅批转《关于关停小火电机组有关问题的意见》, 要求1999年以前关停单机容量25兆瓦以下被替代的、已退役报废的和服役期满的凝汽式机组, 2000年以前关停单机容量50兆瓦以下的中压、低压常规燃煤(燃油)机组, 2003年以前关停单机容量50兆瓦以下的高压常规燃煤、燃油机组.上述关停政策的出台在一定程度上减少了高耗能小火电机组数量, 使得1999—2001年3年发电煤耗下降了16 g·kWh-1, 削污效果平稳增长.同时, 1998年1月, 国务院发布了《国务院关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复》(国函[1998]5号), 公布了全国“两控区”的具体范围.从此, 我国开始针对二氧化硫污染控制区提出了针对性措施和研究, 其中较为重要的就是对SO2实施总量控制.在SO2总量控制的大背景下全国电煤硫分进一步下降, 带来的削污效果在上个阶段(1975—1995年)的基础上继续增大(图 5).

④2002—2013年, 电力装机快速增长, 电力发展与资源环境之间的矛盾显现.为缓解电力发展与资源环境之间的矛盾, 国家针对电力行业提出一系列污染控制措施和节能减排措施, 具体如下.

全面实施烟气脱硫:《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2003的发布与实施, 全面要求实施烟气脱硫末端治理, 石灰石-石膏湿法脱硫技术快速发展, 脱硫装机比例逐年上升, 脱硫平均效率也逐年上升.2013年全国脱硫装机占煤电装机比例达到91.6%.

“上大压小”淘汰落后产能:国家提出了“十一五”期间全国关停小火电机组5000万kW的工作目标, 而实际上“十一五”期间全国累计关停小火电机组7683万kW, 超额完成计划目标.统计数据表明, 2005 —2014年累计关停小火电机组超过0.95亿kW.

高参数、大容量发电装机比例逐年提高:2002—2013年全国供电煤耗平均累计下降54 g·kWh-1(以标煤计).2006年开始我国600 MW级以上大容量、高参数超临界和超超临界机组的投运, 机组效率达到世界先进水平.600 MW及以上机组装机比例由2006年的18.42%提高到2013年的41.13%, 由此带来的削污量和削污贡献率继续走高(图 3、图 5).

燃气发电开始起步:自2006年开始我国开始发展天然气发电, 燃气发电替代燃煤, 减少了SO2产生量, 但由于燃气发电受气源资源少和价格高的约束, 在我国仍处于起步阶段.截至到2013年, 燃气发电装机容量仅占全国发电装机总量的3.5%, 占全国火电装机的4.9%;燃气发电量仅占全国发电总量的2.17%, 占火电发电量的2.75%, 由此产生的削污量和削污效果非常有限(图 3、图 5).

平均硫分逐年升高:该时间段另一个明显特征就是, 随着我国低硫煤产区煤量的减少, 市场中低硫煤占比逐年降低, 电煤平均煤耗开始呈逐年上升趋势, 从2002年的0.80%上升到2013年的0.96%, 由此带来的削污效果逐渐缩小(图 5).

|

| 图 5 1949—2013年火电行业削污率与减排率变化情况 Fig. 5 Variation of proportional reduction on SO2 generation and emission in thermal power industry from 1949 to 2013 |

鉴于清洁生产技术在SO2削减方面起到的积极作用, 未来火电行业应通过以下措施, 进一步挖掘清洁生产技术对SO2的削污潜力.①优化火电结构.继续加大高效燃煤发电技术应用比例, 如超超临界机组;适度发展燃气发电;发展热电联产, 在集中供热区域尽量建设热电联产机组.②加强技术开发, 加大科研投入.煤电方面应加大对35 MPa/700 ℃高温超超临界技术的研发;燃气发电方面应加强联合循环发电技术的国产化;节能技术改造方面应重点加大燃煤机组节能降耗技术整体运行优化和实时在线运行优化系统的研发.③改变目前燃煤发电机组参与深度调峰的现状.应发展调峰性能好的燃气及抽水蓄能电站, 使燃煤机组尽可能按设计的高效率运行, 少参与调峰或不进行深度调峰, 提高燃煤发电机组的效率.④加强燃煤发电企业监督与管理, 根据2015年4月15日最新发布并实施的《电力行业(燃煤发电企业)清洁生产评价指标体系》, 深入开展清洁生产审核评价, 配套制定相关鼓励和奖惩政策.⑤严格落实并执行国家发改委制定的《煤电节能减排升级与改造行动计划》(2014—2020年)(发改能源[2014]2093号)及地方政府制定的煤电节能减排升级与改造方案和计划.

在末端治理方面, 火电行业则需要大力普及“超低排放”要求, 通过技术研发, 进一步提高烟气脱硫的脱硫效率.

5 结论(Conclusions)1) 火电行业清洁生产技术对SO2产生的削污效果有明显的特征, 一方面是与火电行业节能减排政策实施及高效发电技术发展与应用息息相关, 一方面是长周期的时间段才能体现得较为明显.建国以来, 我国火电行业通过不断发展高参数、大容量发电机组, 关停落后产能小火电及加强节能管理和技术改造的实施, 从源头上减少SO2的产生量, 其对行业SO2的削污效果明显.1949—2013年65年期间火电行业清洁生产技术的发展对火电行业SO2削污的贡献占58.5%, 其中, 先进发电技术带来的削污效果占66%.

2) 在2002年以后, 由于火电厂排放标准的约束与促进, 末端治理技术在火电行业SO2减排方面则发挥了重要作用, 2002—2013年12年期间火电行业末端治理技术对火电行业SO2减排的贡献占13.0%.所以, 我国火电行业SO2减排是清洁生产与末端治理技术协同组合实现的.

| [1] | Audra J, Potts C. 1998. Choctaw eco-industrial park:an ecological approach to industrial land-use planning and design[J]. Landscape and Urban Planning , 42 (2/4) : 239–257. |

| [2] | 陈振翔, 姜伟.2011. 浅谈清洁生产与节能减排——以江苏省清洁生产开展情况为例[J]. 污染防治技术 , 2011, 24 (1) : 31–34. |

| [3] | Cormos C C. 2012. Integrated assessment of IGCC power generation technology with carbon capture and storage (CCS)[J]. Energy , 42 : 434–445. DOI:10.1016/j.energy.2012.03.025 |

| [4] | Cote E P, Hall J. 1995. Industrial parks as ecosystems[J]. Journal of Cleaner Production , 3 (1/2) : 41–46. |

| [5] | 段宁.2001. 清洁生产、生态工业和循环经济[J]. 环境科学研究 , 2001, 14 (6) : 1–5. |

| [6] | McDonald B E, Kimura Y, Craig M, et al. 2016. Dynamic management of NOx and SO2 emissions in the texas and mid-atlantic electric power systems and implications for air quality[J]. Environ Sci Technol , 50 (3) : 1611–1619. DOI:10.1021/acs.est.5b04175 |

| [7] | Frosch R A. 1995. Industrial ecology:adapting technology for a sustainable world[J]. Environment:Science and Policy for Sustainable Development , 37 (10) : 16–37. |

| [8] | Graedel T E, Allenby B R. 2003. Industrial Ecology (2nd Edition)[M]. Prentice Hall: Pearson Education Inc . |

| [9] | 李代耕. 1984. 新中国电力工业发展史略[M]. 北京: 企业管理出版社 . |

| [10] | 李君, 吴少华, 李振中, 等.2004. 超超临界燃煤发电技术是我国目前发展洁净煤发电技术的优先选择[J]. 中国电力 , 2004, 37 (9) : 13–17. |

| [11] | 李瑞.1998. 中国煤中硫的分布[J]. 洁净煤技术 , 1998, 4 (1) : 44–47. |

| [12] | 李文华.1994. 中国动力煤的灰分硫分和发热量[J]. 煤炭转化 , 1994, 17 (1) : 15–25. |

| [13] | 李文华, 翟炯.1994. 中国煤中硫的分布及控制硫污染的对策[J]. 煤炭转化 , 1994, 17 (4) : 1–10. |

| [14] | 李珍阳, 李媛, 刘睿, 等.2015. 化工行业内工程技术减排贡献度的定量研究[J]. 环境科学与技术 , 2015, 38 (2) : 200–205. |

| [15] | 刘健欣.2015. 印染行业中的节能减排措施与清洁生产建议[J]. 资源节约与环保 , 2015 (7) : 6. |

| [16] | Lonsdale C R, Stevens R G, Brock C A, et al. 2012. The effect of coal-fired power-plant SO2 and NOx control technologies on aerosol nucleation in the source plumes[J]. Atmospheric Chemistry and Physics , 12 (23) : 11519–11531. DOI:10.5194/acp-12-11519-2012 |

| [17] | Miller B G. 2010. Clean Coal Engineering Technology[M]. Oxford: Elsevier Inc: 375 -481. |

| [18] | Padurean A, Cormos C C, Agachi P S. 2011. Technical evaluations of carbon capture options for power generation from coal and biomass based on integrated gasification combined cycle scheme[J]. Energy Proc , 4 : 1861–1868. DOI:10.1016/j.egypro.2011.02.064 |

| [19] | Paul P, Bhattacharyya D, Turton R, et al.2012.Sensor placement algorithm development to maximize the efficiency of acid gas removal unit for integrated gasification combined cycle (IGCC) power plant with CO2 capture[C].AIChE 2012 Annual Meeting. 12. Pittsburgh (PA) |

| [20] | 孙晓峰, 李键, 李晓鹏, 等.2010. 中国清洁生产现状及发展趋势探析[J]. 环境科学与管理 , 2010, 35 (11) : 185–188. |

| [21] | Turconi R, Boldrin A, Astrup T. 2013. Life cycle assessment (LCA) of electricity generation technologies: overview, comparability and limitations[J]. Renew Sustain Energy Rev , 28 : 555–565. DOI:10.1016/j.rser.2013.08.013 |

| [22] | 王慧, 郭烽.2013. 浅谈清洁生产在节能减排中的作用[J]. 广东化工 , 2013, 40 (14) : 135–136. |

| [23] | 王丽丽, 熊文强.2010. 推行清洁生产, 促进节能减排实证研究——以重庆市某企业清洁生产方案实施为例[J]. 环境科学与管理 , 2010, 35 (5) : 190–194. |

| [24] | 王临清, 朱法华, 赵秀勇.2014.燃煤电厂超低排放的减排潜力及其PM2.5环境效益[J].中国电力, 47(11): 150-154 |

| [25] | 汪利平, 于秀玲.2010. 清洁生产和末端治理的发展[J]. 中国人口·资源与环境 , 2010, 20 (3) : 428–431. |

| [26] | 王志轩, 张建宇. 2015. 燃煤电厂烟气排放连续监测系统现状分析[M]. 北京: 中国电力出版社 . |

| [27] | 杨勇平, 杨志平, 徐钢, 等.2013. 中国火力发电能耗状况及展望[J]. 中国电机工程学报 , 2013, 33 (23) : 1–11. |

| [28] | 张艳丽, 杨帆.2009. 钢铁企业清洁生产促进节能减排的实践[J]. 环境科学与管理 , 2009, 34 (5) : 183–185. |

| [29] | 周一工.2011. 中国燃煤发电节能技术的发展及前景[J]. 节能与环境保护 , 2011, 16 (7) : 91–95. |

| [30] | 朱达.2008. 开展火电行业清洁生产审核促进节能减排可持续发展[J]. 中国人口.资源与环境 , 2008, 18 (5) : 685–688. |

| [31] | 朱法华, 王圣, 郑有飞.2004. 火电NOx排放现状与预测及控制对策[J]. 能源环境保护 , 2004, 18 (1) : 1–6. |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36