2. 集美大学理学院, 集美大学影像信息工程技术研究中心, 厦门 361021

2. Research Center of Image Information Engineering and Technology, School of Science, Jimei University, Xiamen 361021

我国当前空气污染特征已经从传统的煤烟型污染向“复合型”污染转变(Ma et al.,2010;胡敏等,2011;Guan et al.,2014). 区域性大气颗粒物和臭氧污染不断加重,一些城市长时间出现雾霾天气,已成为重要环境问题(张伟等,2015;刘永红等,2011;Cheng et al.,2013;赵秀娟等,2013;王丛梅等,2013;吴兑,2012;王芳芳等,2014;龚识懿和冯加良,2012). 雾霾天气一般是指水平能见度小于10 km,它在大气边界层乃至对流层低层会出现整体的大气浑浊现(Cesur et al.,2007;洪也等,2011). 近年来很多研究表明雾霾天气对人们的身体健康具有重大的损害(戴海霞和宋伟民,2001;白志鹏等,2006;Ruzer and Harley,2005;阚海东等,2004). 随着民众健康和环保意识的增强,人们对空气质量提出了更高的要求. 原有发布的空气污染指数(API),其评价结果与人民群众主观感受存在差异(周生贤,2012). 为了应对霾污染频繁发生这种现状,国家环境保护部(2016)出台了新的《环境空气质量标准》(GB3095—2012). 新的评价指标空气质量指数AQI(air quality index,AQI)较API监测的污染物指标更多,包含有PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3 6种污染因子. 其中的PM2.5最引起科研学者以及民众的关注(张伟等,2015;刘永红等,2011;Cheng et al.,2013;张彩艳,2014). 研究表明PM2.5与人类呼吸道疾病、心肺疾病引起的死亡率呈正相关关系(Berico et al.,1997;Peters et al.,2001).

近年来有“海上花园”之称的厦门市伴随着城市化和工业化的迅速发展,空气质量下降趋势显著(王坚等,2014). 厦门市空气质量优良天数比例已从 2000 年的75%下降到 2010 年42.7%(周挺进等,2012). 在2013年全国实施新空气质量标准的74个城市中,有71个城市“超标”,仅有拉萨、海口、舟山3个城市达标,而厦门却在未完全达标其列. 这就亟需我们加强对厦门市空气质量的研究从而为改善厦门市空气质量和治理空气污染等提供科学依据.

一些学者对厦门市环境空气质量已经有不少研究,如方宏达等研究了厦门市郊区大气中的PM2.5和PM10含有的重金属的形态特征(方宏达等,2015),周挺进等用模糊综合评价的方法来反映环境空气污染及其变化规律(周挺进等,2012),郑美秀等利用相关统计方法来分析厦门市空气质量(郑美秀和周学鸣,2010),叶翠杏等(2006)分析厦门4个不同功能区的冬季PM10中环芳烃污染特征,钱冉冉等研究了厦门市冬春雾霾期间湖里工业区的PM10中多环芳烃污染特征和来源(钱冉冉等,2012),张学敏利用主因子分析法定量求得2004—2005年厦门市5个站点PM10的主要来源(张学敏,2007),庄马展等研究了厦门市冬春夏3季可吸入颗粒物的成分(庄马展等,2006),王坚等通过同位素监测分析厦门岛内空气中NO2、SO2来源及传输特征(王坚等,2014). 之前对厦门市空气质量研究使用旧的空气质量评价指标API指数来研究地区空气质量(范新强和孙照渤,2009;郑美秀和周学鸣,2010). 除此之外,对于厦门市的研究分析也大都是只是集中在岛内(张学敏,2007;林长城等,2009;王坚等,2014),缺少对整个厦门市的区域研究;并且对于污染来源的空间分布情况分析较为缺少.

本研究利用覆盖在整个厦门市18个站点2014年3月—2015年2月数据,并采用IDW空间插值方法和相关性分析等方法,对厦门市的AQI以及PM2.5等污染因子及其来源的时空分布情况进行了分析.

2 材料与方法(Materials and methods) 2.1 数据来源与处理 2.1.1 数据来源空气质量资料来自于2014年厦门市环保局设置在厦门市的18个空气质量监测站点2014年3月—2015年2月份AQI值、6种污染物(PM2.5、PM10、CO、NO2、SO2、O3)和4种气象因素(风速、温度、湿度、气压)的每日24时逐时监测浓度实测值数据,以及从地理空间数据云网站(网址:http://www.gscloud.cn/)下载的2013年厦门市Landsat TM影像数据作为土地利用分类的数据源.

2.1.2 数据处理利用厦门市18个监测站每日24时逐时监测数据,求出每种污染因子以及气象因素的日均值;统计出2014年3月—2015年2月份这一年中的每日首要污染物并求算出每种污染物所占全年的比值;再根据日均值求出每种污染因子以及气象因素的月均值;利用Office软件的数据处理功能,制作出AQI、污染因子及气象因素的月季变化折线图;利用SPSS软件相关分析求出AQI同气象因素的相关性;根据日均值求出每个站点污染因子及气象因素的年均值,利用ArcGIS10.1进行空间插值分析和空间叠加分析.

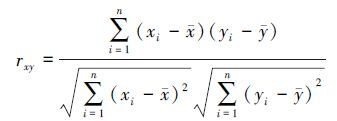

2.2 研究方法 2.2.1 相关分析相关分析的任务就是揭示地理要素之间、研究现象之间是否存在某种依存关系,并对具体有依存关系的现象探讨其相关方向以及相关程度. 其计算公式见式(1)

|

(1) |

式中,rxy为要素x与y之间的相关系数;和分别表示两个要素样本的平均值. 相关系数rxy值介于[-1,1]区间,当rxy>0,表示正相关,即两要素同向相关;当rxy<0,表示负相关,即两要素异向相关.

2.2.2 反距离权重(IDW)法通过空间插值的方法可以将离散点转化为连续的曲面以便进行空间分布的分析.通过采用空间插值的方法,可以研究厦门市整个区域的 AQI及污染因子的分布.

反距离权重(IDW)法插值是一种简便、常用的空间插值方法,它在研究区域性环境污染物质的空间分布方面具有很好的应用(阳文锐和王如松,2007;汪旸等,2009;詹长根等,2014). 它以插值点与样本点之间的距离维权中进行加权平均,离插值点越近的样本点赋予的权重越大. 但IDW法插值依赖于距离,当样本点之间的距离较大时,会产生较大误差.此处设置距离的幂值为默认值2.指定较小的幂值会对距离较远的周围点产生更大影响,从而导致更加平滑的表面(池建,2011).

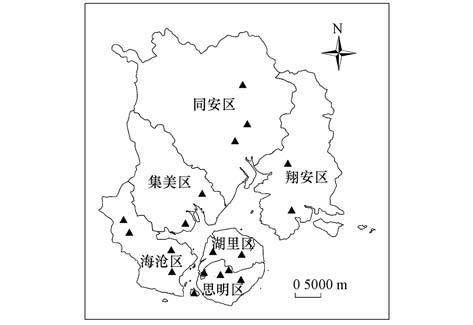

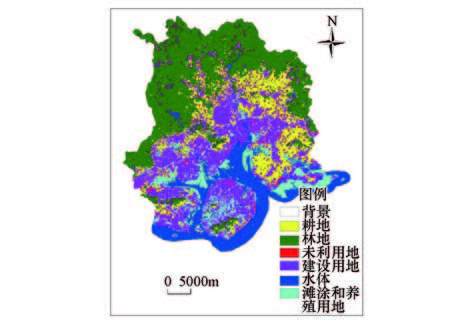

2.3 研究区概况厦门市位于东经118°04′04″、北纬24°26′46″,地处我国东南沿海,陆地面积1699.39 km2,海域面积约390 km2,由思明区等6个行政区构成(图 1). 土地利用状况(图 2)主要有建设用地、耕地、林地、滩涂等,其中,建设用地主要分布在海沧区、集美区、同安区南部、翔安区西北部以及整个厦门岛,林地主要分布在厦门北部地区(主要是同安区). 厦门市属亚热带气候,温和多雨,年均降雨量约1600 mm,年均气温约21 ℃,冬无严寒,夏无酷暑.

|

| 图 1 18个站点研究区域及监测站点示意 Fig. 1 Map of the study area and 18 monitor sites |

|

| 图 2 2013年厦门市土地利用分类专题图 Fig. 2 Land use classification in Xiamen city in 2013 |

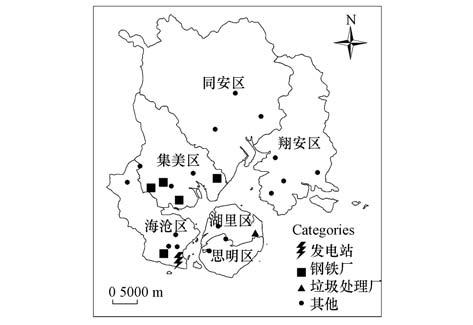

厦门市能源以石油和煤炭为主,全市规模以上工业企业实现总产值4716.21×108元,增长13.1%.全市实现工业增加值1212.17亿元,占地区生产总值的40.1%,重点产业链共完成工业总产值3199.98×108元,占全市规模以上工业总产值的68.4%(康涛,2014),而主要污染型重工业企业如发电厂、钢铁厂等大多集中在海沧区及集美区南部(图 3). 厦门市作为海峡西岸经济区的龙头城市,经济和城市建设快速发展的过程,空气污染形势却不容乐观.

|

| 图 3 厦门市主要重污染企业分布 Fig. 3 Distribution of major heavy polluting factories in Xiamen city |

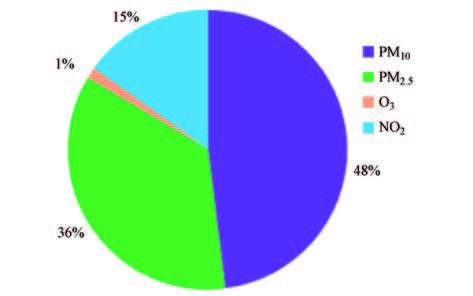

统计2014年3月—2015年2月厦门市这一年期间每天的首要污染物情况,并求出每种首要污染物所占的比例,结果如图 4所示. 从图 4中可以看出,2014年3月—2015年2月这一年期间,厦门市以PM10为首要污染物的天数最多有175 d,占48%;以PM2.5为首要污染物的天数有130 d,占36%;以NO2为首要污染物的天数有55 d,占15%;以O3为首要污染物的天数仅有5 d,占全年1%;而CO在这一年期间内,没有出现作为厦门市首要污染物的天数. 这表明CO、O3对厦门市环境空气污染贡献较小,影响厦门市环境空气质量的污染物因子主要为PM10. PM2.5作为灰霾天气的重要成分之一,对人体健康也会造成很大影响,在全年首要污染物的天数中所占比值也达到了36%,表明PM2.5对厦门市环境空气污染的贡献也较大. PM10、PM2.5的排放主要来源于城市扬尘、煤烟尘、机动车尾气等(叶翠杏等,2006;钱冉冉等,2012;肖致美等,2012),近年来厦门市的经济发展迅速,能源消耗量大,使得厦门市大气中PM10、PM2.5含量增加.

|

| 图 4 厦门市首要污染物组成比例 Fig. 4 Proportion of primary pollutant in Xiamen city |

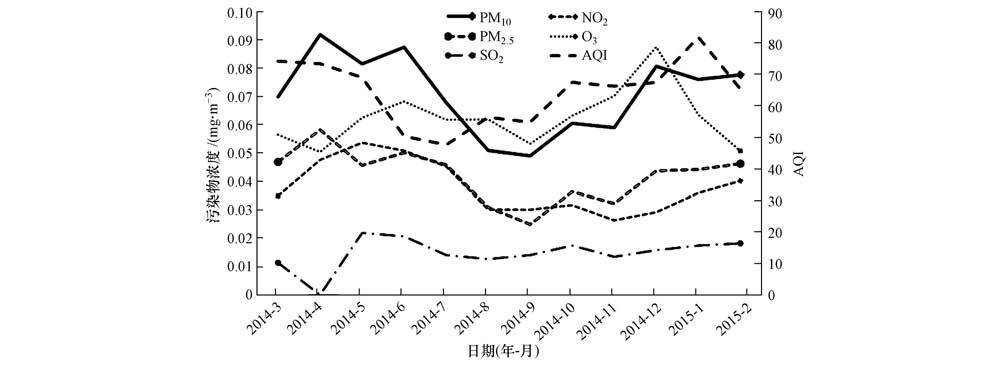

由图 5可以看出,2014年3月—2015年2月期间,AQI及污染因子(除SO2外)变化趋势明显. 其中AQI与PM2.5、PM10、NO2的月均浓度逐月变化趋势相近. 从3月份起AQI值开始下降,到7月份AQI值达到最低值,因而厦门市在夏季的7月份空气质量最好,随后AQI值逐月升高到次年1月份达到峰值,也是全年的最大值;PM10和PM2.5 都在9月份达到最低的值,而在12、4月都有一个小峰值,O3浓度则在4月份开始呈上升趋势,到6月份有一个峰值,随后浓度开始降低到9月份达到谷底,而后浓度又开始增加,到次年12月份达到最高峰值,这种状况与其他南方沿海城市的研究结果一致(王宏等,2012;邓雪娇等,2011). 厦门市处于亚热带湿润区域(刘光明,1998),主要受季风气候影响,具有亚热带海洋性气候特征,夏季盛行偏南风,冬季盛行偏北风. 厦门市夏季风主要来自海洋,海面上空气受污染较小且湿度大,加之温度较高风速较大,有利于污染物的扩散;而冬季厦门市主导的风来自内陆,空气质量较为污浊且干燥,加之温度较低风速较小,不利于污染物的扩散. 因此,厦门市夏季的AQI值较低,而冬春两季AQI值较高(王斌和高会旺,2008;孙丹等,2012;郑秋萍等,2013).

|

| 图 5 厦门市AQI、SO2、NO2、O3、PM10、PM2.5浓度月际变化 Fig. 5 Monthly variation of AQI and concentrations of SO2,NO2,O3,PM10 and PM2.5 in Xiamen city |

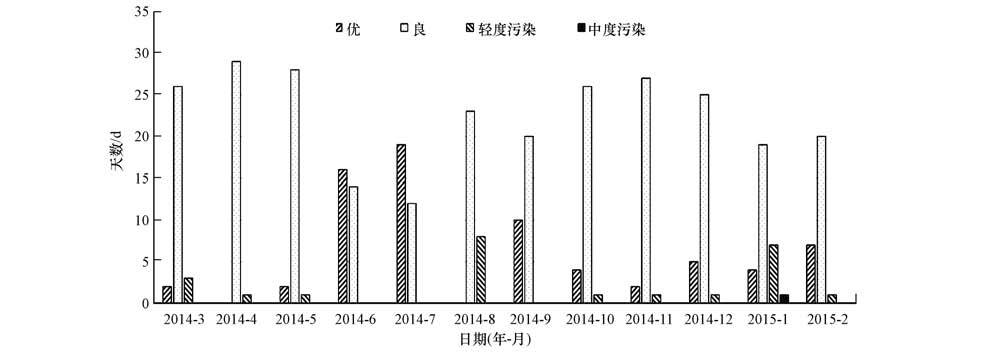

2014年3月—2015年2月期间,厦门市全年空气质量为优级别占19.5%,良级别占73.7%,轻度污染及以上级别占6.5%,优良率达93.5%. 图 6是通过分别统计每月AQI级别得到的柱状图,由图 6可以看出:AQI级别受时间变化明显,在6、7月份中有一半以上天数的AQI级别为优,都在夏季,表明夏季是厦门市的空气质量较好的季节. 其中,在7月份达到19 d AQI级别为优,12 d AQI级别为良且没有出现轻度污染,厦门市空气质量最佳月份是在7月份;在1月份出现AQI级别为优、良、轻度污染以及中度污染这4种级别的天气,表明厦门市在1月份的空气质量变化最大.

|

| 图 6 厦门市空气质量指数AQI级别 Fig. 6 Air quality index levels in Xiamen city |

由图 5图 6可以看出,厦门总体空气质量随季节变化明显,在夏季空气质量最好,而春冬两季空气质量较差,这与厦门市地处亚热带季风区,且城市地处沿海有很大关系. 而且温度的变化、气压等气象因素对厦门市的空气质量污染也有一定的影响.

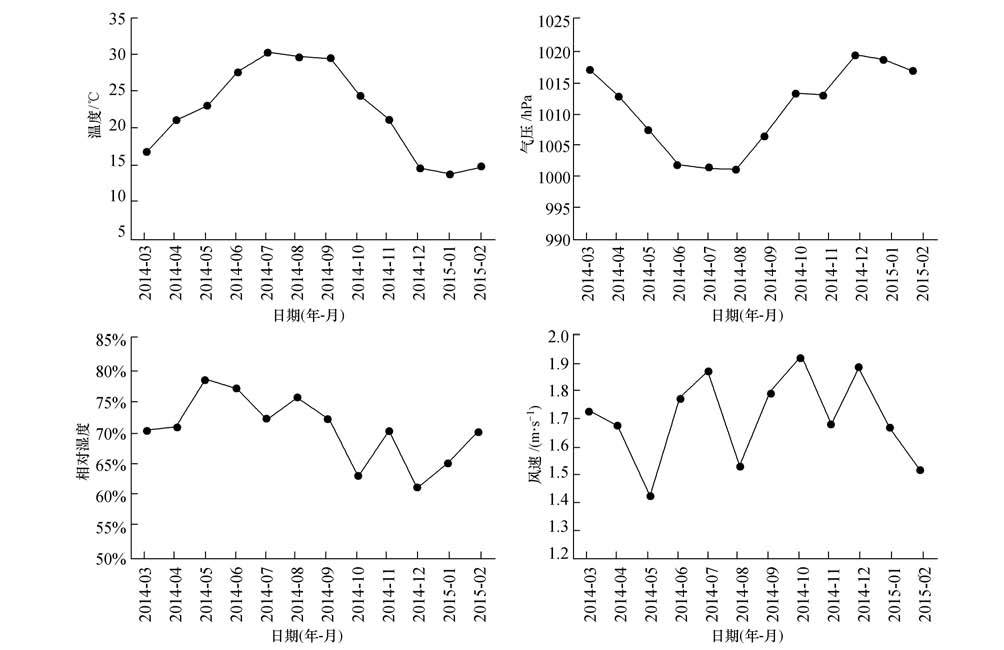

3.3 厦门市气象因素分析气象条件对污染物的扩散和积累起着重要的控制作用,即在污染源排放一定时,污染物浓度大小主要取决于气象条件(Jaffe et al.,1999;Hurley et al.,2001;Tai et al.,2010;刘宁微等,2010;汪伟峰等,2010),而且某些不利气象条件会显著加重颗粒物污染过程(赵晨曦等,2014). 所以有必要对厦门市环境空气质量与气象因素的关系进一步进行研究. 图 7是2014年3月—2015年2月厦门市的温度、气压、相对湿度、风速的月季变化图,由此可以看出①温度:厦门市全年温度呈抛物线状,在6、7、8、9月份月平均温度达到25 ℃以上,其中7月份的平均温最高达30.5 ℃;②气压:厦门市全年气压大致呈反抛物线状,2014年中有3、10、12月,2015年有1、2月气压高于1013.25 hPa(1标准大气压),其余月份气压值均在1标准大气压以下,其中在8月份厦门市平均气压达到最低值. ③相对湿度:厦门市地处沿海,全年大气相对湿度较高,都达到60%以上,但月份之间的波动变化较明显,其中相对湿度最大是5月份,相对湿度达78.9%,而相对湿度最低是在12月份,相对湿度为61.3%. 这主要是因为5月份开始厦门市降雨开始变得频繁,尤其5—9月份厦门时常受台风天气带来强降水的影响,增加了大气的相对湿度;而在10月份后降水次数相对较少,故而大气相对湿度较低;④风速:厦门市全年风速起伏变化较大,在5月份风速达到最低的1.4 m·s-1,除5月份外,厦门市全年风速在1.5~2 m·s-1.

|

| 图 7 厦门市气压、温度、湿度、风速月份变化 Fig. 7 Monthly variation of air pressure,temperature,humidity and wind speed in Xiamen city |

对2014年3月—2015年2月的厦门市AQI值以及气象因素进行相关性分析,分析结果如表 1所示. 从表 1可以看出:AQI与温度相关系数为-0.813,具有极显著的负相关性(p<0.01).由3.3节可知,7月份平均温度达到最高的30.5 ℃,而7月份是厦门市全年AQI值最低的月份,冬、春季节厦门市平均温度较低,对应AQI值相对较高. 这与所分析出的温度与AQI存在极强负相关性相符合;AQI与气压相关系数为0.835,具有显著正相关性(p<0.01). 由3.3节可知,夏季厦门市气压达到谷底,而夏季厦门市AQI值也相对较小,冬、春季节厦门市气压相对较高,而AQI值也相对较大. 这与所分析出AQI与气压成显著正相关性相一致;AQI与湿度相关系数为-0.47,AQI与风速相关系数为-0.24,相关性都不显著(p>0.05).

| 表 1 AQI与气象因素相关分析 Table 1 Correlation analysis of AQI and meteorological factors |

综上,厦门市全年相对湿度、风速与AQI之间相关性较小,而厦门市AQI与温度和气压这两种气象因素具有显著正相关关系. 厦门市因所处的环境与内地以及其它北方城市(银川、成都、杭州、北京)不同,使得各气象因素与环境空气质量相关性差异较大(严晓瑜等,2015;洪盛茂等,2010赵建忠等,2014),影响厦门市AQI的主要气象因素为温度和气压.

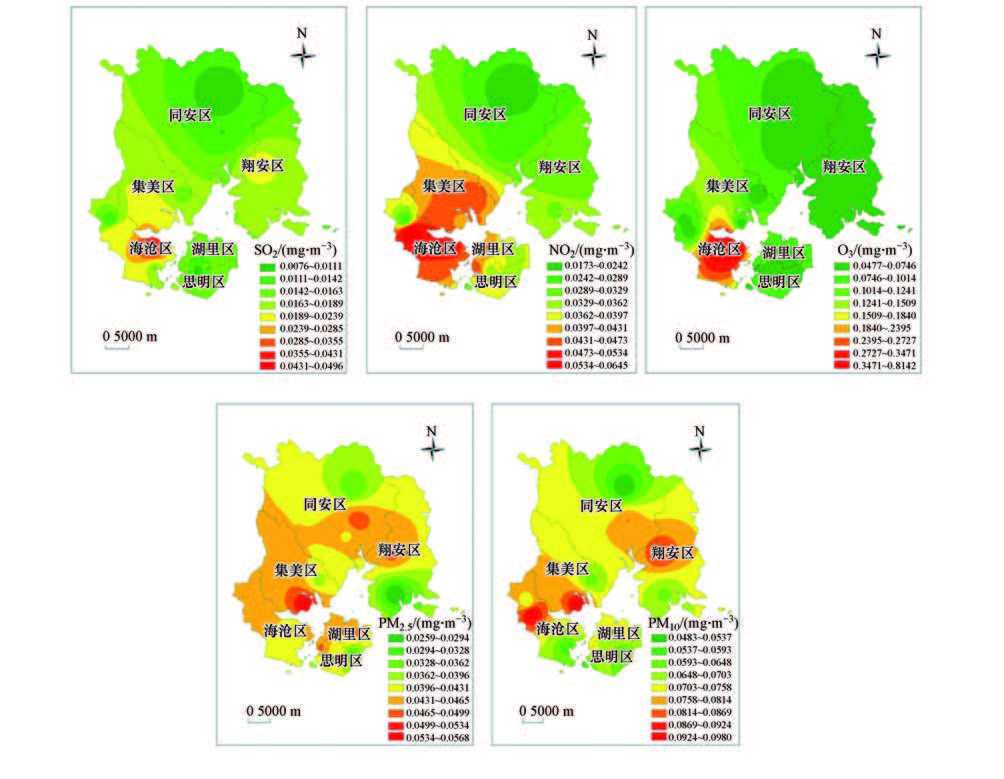

3.5 污染因子及气象因素的IDW法插值和空间叠加分析由于区域的空间插值误差随着监测站点个数的增加而减小(沈艳等,2012),用目前设在厦门市最多的18个站点的空气质量数据进行污染分布分析,将增加研究区域的插值研究精确性. 图 8是2014年3月—2015年2月厦门市18个监测站点的SO2、NO2、O3、PM2.5、PM10进行IDW法的空间插值结果图,从图中可以看出,这5种污染因子的空间污染分布差异明显,SO2、NO2和O3污染因子主要分布在海沧区,而PM2.5、PM10污染因子主要分布在海沧区、集美区南部以及翔安区. 但是在海沧区NO2、O3浓度不高,而PM2.5和PM10都在该局部有高浓度的情况. PM2.5和PM10大气颗粒物与NO2、O3等污染因子的成因不同. 而NO2、O3在两者存在密切关系,在一定时间尺度上存在着长期的时序性(李思川等,2015;陆克定等,2010). O3主要是由人类活动排放的挥发性有机物、氮氧化物等在太阳光的作用下经过一系列复杂的光化学反应而生成的(Carpenter et al.,1998),而NO2在同安区和翔安区浓度较低,在一定程度上会减弱同安区和翔安区的O3的光化学反应,所以导致这两个地区O3浓度较低.

|

| 图 8 18个站点污染因子空间插值图 Fig. 8 Space interpolation of pollution factors at the 18 sites |

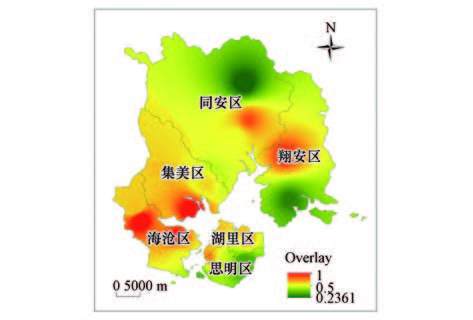

将5种污染因子的数据图层做归一化处理,然后再把5种污染因子的数据图层进行空间叠加,可以在空间上分析出5种污染因子对厦门市环境空气的综合影响. 从图 6的18个站点的5种污染因子叠加图中可明显看出海沧区和集美区南部空气污染最严重.

|

| 图 9 18个站点(SO2、NO2、O3、PM2.5、PM10)叠加 Fig. 9 Overlay of SO2,NO2,O3,PM2.5 and PM10 concentrations at the 18 sites |

本文通过2013年厦门市的TM影像数据制成的土地利用分类(图 2)以及厦门市主要的重工业污染企业的分布(图 3)对厦门市的污染源来源进行分析. 从图 2可以看出,建设用地主要分布在厦门海沧区、集美区、同安区南部、翔安区西北部以及整个厦门岛,林地主要分布在厦门北部地区(主要是同安区),而海沧区、集美区、同安南部、翔安区以及整个厦门岛基本被建设用地覆盖,林地面积稀少. 而林地具有制造氧气,同时也有减少二氧化碳、吸尘、净化空气的作用,因此同安区的空气质量较好与其有必然的关系;而建设用地包括交通道路、居民区和工业区等,对空气均会造成不同程度的污染.

从图 3可以看出厦门市主要的污染型重工业企业如发电厂、钢铁厂等大多集中在海沧区及集美区南部. 大量化石燃料的燃烧不仅产生大量的大气颗粒物和SO2等污染气体,而且污染气体进入大气中也会进行复杂的二次转化从而进一步加重该地区的空气污染,因而导致厦门市海沧区及集美区南部成为厦门市污染最为严重的区域.

4 结论(Conclusions)1) 厦门市首要污染物为PM10,其作为首要污染物的天数占全年48%,PM2.5紧随其后占到36%;O3作为厦门市的首要污染物的天数仅占1%,而CO从未作为厦门市的首要污染物,CO、O3对厦门市环境空气质量的影响较小.

2) 在时间序列上,厦门市全年AQI及污染因子(除SO2外)变化趋势明显. 而PM2.5与PM10的变化趋势与AQI基本相同,厦门市空气质量较好时间段主要集中在夏季,其中7月份是厦门市空气质量最好的月份.而厦门市秋冬两季的空气质量较差,其中厦门市1月份空气质量状况最差.

3) 厦门市AQI与温度相关系数为-0.813,具有显著的负相关性(p<0.01);AQI与气压相关系数为0.835,具有显著正相关性(p<0.01);AQI与湿度相关系数为-0.47,AQI与风速相关系数为-0.24,相关性都不显著(p>0.05).

4) 对几种空气污染因子进行空间插值和空间叠加分析,结果表明:PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3污染因子在空间分布上差异明显,其中海沧区和集美区南部的空气质量比厦门市其余地方差;通过对厦门市近期的土地利用以及厦门市主要的重工业企业分布进行污染源分析可以发现:污染最严重的集美区南部和海沧区林地面积稀少基本都是建筑用地,而且还密集分布着厦门市的主要重工业企业.

| [1] | 白志鹏, 蔡斌彬, 董海燕, 等.2006. 灰霾的健康效应[J]. 环境污染与防治 , 2006, 28 (3) : 198–201. |

| [2] | Berico M, Luciani A, Formignani M. 1997. Atmospheric aerosol in an urban area-measurements of TSP and PM10 standards and pulmonary deposition assessments[J]. Atmospheric Environment , 31 (21) : 3659–3665. DOI:10.1016/S1352-2310(97)00204-5 |

| [3] | Carpenter L J, Clemitshaw K C, Burgess R A, et al. 1998. Investigation and evaluation of the NOx/O3 photochemical steady state[J]. Atmospheric Environment , 32 (19) : 3353–3365. DOI:10.1016/S1352-2310(97)00416-0 |

| [4] | Cesur M, Corapcioglu D, Gursoy A, et al. 2007. A comparison of glycemic effects of glimepiride, repaglinide, and insulin glargine in type 2 diabetes mellitus during Ramadan fasting[J]. Diabetes Research and Clinical Practice , 75 (2) : 141–147. DOI:10.1016/j.diabres.2006.05.012 |

| [5] | Cheng Z, Jiang J K, Fajardo O, et al. 2013. Characteristics and health impacts of particulate matter pollution in China (2001-2011)[J]. Atmospheric Environment , 65 : 186–194. DOI:10.1016/j.atmosenv.2012.10.022 |

| [6] | 池建. 2011. 精通ArcGIS地理信息系统[M]. 北京: 清华大学出版社 . |

| [7] | 戴海夏, 宋伟民.2001. 大气PM2.5的健康影响[J]. 国外医学卫生学分册 , 2001, 28 (5) : 299–303. |

| [8] | 邓雪娇, 周秀骥, 吴兑, 等.2011. 珠江三角洲大气气溶胶对地面臭氧变化的影响[J]. 中国科学: 地球科学 , 2011, 41 (1) : 93–102. |

| [9] | 范新强, 孙照渤.2009. 1953-2008年厦门地区的灰霾天气特征[J]. 大气科学学报 , 2009, 32 (5) : 604–609. |

| [10] | 方宏达, 陈锦芳, 段金明, 等.2015. 厦门市郊区PM2.5和PM10中重金属的形态特征及生物可利用性研究[J]. 生态学报 , 2015, 24 (11) : 1872–1877. |

| [11] | 龚识懿, 冯加良.2012. 上海地区大气相对湿度与PM10浓度和大气能见度的相关性分析[J]. 环境科学研究 , 2012, 25 (6) : 628–632. |

| [12] | Guan D B, Su X, Zhang Q, et al. 2014. The socioeconomic drivers of China's primary PM2.5 emissions[J]. Environmental Research Letters , 9 (2) : 024010. DOI:10.1088/1748-9326/9/2/024010 |

| [13] | 国家环境保护部. 2016. GB 3095-2012 环境空气质量标准[S]. 北京: 中国环境科学出版社 |

| [14] | 洪盛茂, 焦荔, 何曦, 等.2010. 杭州市区空气污染物变化特征及其与气象条件的关系[J]. 气象 , 2010, 36 (2) : 93–101. |

| [15] | 洪也, 马雁军, 李潮流, 等.2011. 沈阳冬季灰霾日大气颗粒物元素粒径分布特征[J]. 环境科学究 , 2011, 24 (6) : 637–644. |

| [16] | 胡敏, 唐倩, 彭剑飞, 等.2011. 我国大气颗粒物来源及特征分析[J]. 环境与可持续发展 , 2011, 36 (5) : 15–19. |

| [17] | Hurley P J, Blockley A, Rayner K. 2001. Verification of a prognostic meteorological and air pollution model for year-long predictions in the Kwinana industrial region of Western Australia[J]. Atmospheric Environment , 35 (10) : 1871–1880. DOI:10.1016/S1352-2310(00)00486-6 |

| [18] | Jaffe D, Anderson T, Covert D, et al. 1999. Transport of Asian air pollution to North America[J]. Geophysical Research Letters , 26 (6) : 711–714. DOI:10.1029/1999GL900100 |

| [19] | 阚海东, 陈秉衡, 汪宏.2004. 上海市城区大气颗粒物污染对居民健康危害的经济学评价[J]. 中国卫生经济 , 2004, 23 (2) : 8–11. |

| [20] | 康涛. 2014. 2014年厦门经济特区年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社 . |

| [21] | 李思川, 史凯, 刘春琼, 等.2015. 夏季NO2与O3相互作用的时间尺度特征——以香港地区为例[J]. 环境化学 , 2015, 34 (2) : 299–307. |

| [22] | 林长城, 王宏, 陈彬彬, 等. 2009. 厦门市空气质量时空分布特征及气象条件关系研究[A]//第26届中国气象学会年会大气成分与天气气候及环境变化分会场论文集[C]. 杭州: 中国气象学会. 211-216 |

| [23] | 刘明光. 1998. 中国自然地理图集[M]. 第2版. 北京: 中国地图出版社 . |

| [24] | 刘宁微, 马雁军, 王扬锋, 等.2010. 丹东市大气颗粒物质量浓度变化特征及其与能见度的关系[J]. 环境科学研究 , 2010, 23 (5) : 642–646. |

| [25] | 刘永红, 冯婷, 蔡铭.2011. 广州灰霾现象特征分析[J]. 环境科学研究 , 2011, 24 (10) : 1081–1087. |

| [26] | 陆克定, 张远航, 苏杭, 等.2010. 珠江三角洲夏季臭氧区域污染及其控制因素分析[J]. 中国科学: 化学 , 2010, 40 (4) : 407–420. |

| [27] | Ma J Z, Chen Y, Wang W, et al. 2010. Strong air pollution causes widespread haze-clouds over China[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres , 115 (D18) : D18204. DOI:10.1029/2009JD013065 |

| [28] | Peters A, Dockery D W, Muller J E, et al. 2001. Increased particulate air pollution and the triggering of myocardial infarction[J]. Circulation , 103 (23) : 2810–2815. DOI:10.1161/01.CIR.103.23.2810 |

| [29] | 钱冉冉, 闫景明, 吴水平, 等.2012. 厦门市冬春季灰霾期间大气PM10中多环芳烃的污染特征及来源分析[J]. 环境科学 , 2012, 33 (9) : 2939–2945. |

| [30] | Ruzer L S, Harley N H. 2005. Aerosols handbook: measurement, dosimetry, and health effects[M]. London: CRC Press . |

| [31] | 沈艳, 潘旸, 徐宾, 等.2012. 最优插值法在对中国自动站降水量空间分析中的参数优化[J]. 成都信息工程学院报 , 2012, 27 (2) : 219–224. |

| [32] | 孙丹, 杜吴鹏, 高庆先, 等.2012. 2001年至2010年中国三大城市群中几个典型城市的API变化特征[J]. 资源科学 , 2012, 34 (8) : 1401–1407. |

| [33] | Tai A P K, Mickley L J, Jacob D J. 2010. Correlations between fine particulate matter (PM2.5) and meteorological variables in the United States: implications for the sensitivity of PM2.5 to climate change[J]. Atmospheric Environment , 44 (32) : 3976–3984. DOI:10.1016/j.atmosenv.2010.06.060 |

| [34] | 汪旸, 陈晓东, 王彩声.2009. 运用反距离加权插值法研究江苏省地方性氟中毒空间分布态势[J]. 中国地方病学杂志 , 2009, 28 (1) : 97–100. |

| [35] | 王斌, 高会旺.2008. 中国沿海城市空气污染指数的分布特征[J]. 生态环境 , 2008, 17 (2) : 542–548. |

| [36] | 王丛梅, 杨永胜, 李永占, 等.2013. 2013年1月河北省中南部严重污染的气象条件及成因分析[J]. 环境科学研究 , 2013, 26 (7) : 695–702. |

| [37] | 王芳芳, 何丽, 魏勇.2014. 基于GIS的乌鲁木齐PM10时空分布与气象因素分析[J]. 环境保护科学 , 2014, 40 (3) : 32–35. |

| [38] | 王宏, 陈晓秋, 余永江, 等.2012. 福州近地层臭氧分布及其与气象要素的相关性[J]. 自然灾害学报 , 2012, 21 (4) : 175–181. |

| [39] | 王坚, 赵丽娟, 郁建栓.2014. 厦门空气中NO2、SO2来源及污染物传输研究[J]. 中国西部科技 , 2014, 13 (3) : 7–9. |

| [40] | 汪伟峰, 王迎红, 王莉莉, 等.2010. 北京奥运会期间奥运村站空气质量的观测与研究[J]. 环境科学研究 , 2010, 23 (1) : 48–54. |

| [41] | 吴兑.2012. 近十年中国灰霾天气研究综述[J]. 环境科学学报 , 2012, 32 (2) : 257–269. |

| [42] | 肖致美, 毕晓辉, 冯银厂, 等.2012. 宁波市环境空气中PM10和PM2.5来源解析[J]. 环境科学研究 , 2012, 25 (5) : 549–555. |

| [43] | 严晓瑜, 缑晓辉, 刘玉兰, 等.2015. 银川市大气污染物浓度变化特征及其与气象条件的关系[J]. 气象与环境学报 , 2015, 31 (2) : 21–30. |

| [44] | 阳文锐, 王如松.2007. 反距离加权插值法在污染场地评价中的应用[J]. 应用生态学报 , 2007, 18 (9) : 2013–2018. |

| [45] | 叶翠杏, 王新红, 印红玲, 等.2006. 厦门市不同功能区冬季PM10中多环芳烃的污染特征[J]. 环境科学学报 , 2006, 26 (9) : 1532–1538. |

| [46] | 詹长根, 吴艺, 韦淑贞, 等.2014. 基于GIS的武汉市AQI时空分布规律研究[J]. 地理空间信息 , 2014, 12 (5) : 62–64. |

| [47] | 张彩艳, 吴建会, 张普, 等.2014. 成都市冬季大气颗粒物组成特征及来源变化趋势[J]. 环境科学研究 , 2014, 27 (7) : 782–789. |

| [48] | 张建忠, 孙瑾, 王冠岚, 等.2014. 北京地区空气质量指数时空分布特征及其与气象条件的关系[J]. 气象与环境科学 , 2014, 37 (1) : 33–39. |

| [49] | 张伟, 王金南, 蒋洪强, 等.2015. 《大气污染防治行动计划》实施对经济与环境的潜在影响[J]. 环境科学研究 , 2015, 28 (1) : 1–7. |

| [50] | 张学敏.2007. 厦门市大气可吸入颗粒物源解析的研究[J]. 环境科学与技术 , 2007, 30 (11) : 51–54,69. |

| [51] | 赵晨曦, 王云琦, 王玉杰, 等.2014. 北京地区冬春PM2.5和PM10污染水平时空分布及其与气象条件的关系[J]. 环境科学 , 2014, 35 (2) : 418–427. |

| [52] | 赵秀娟, 蒲维维, 孟伟, 等.2013. 北京地区秋季雾霾天PM2.5污染与气溶胶光学特征分析[J]. 环境科技 , 2013, 34 (2) : 416–423. |

| [53] | 郑美秀, 周学鸣.2010. 厦门空气污染指数与地面气象要素的关系分析[J]. 气象与环境学报 , 2010, 26 (3) : 53–57. |

| [54] | 郑秋萍, 王宏, 林长城, 等.2013. 海峡西岸沿海城市群大气污染物浓度特征及其与天气形势的关系[J]. 环境科学学报 , 2013, 33 (2) : 356–363. |

| [55] | 周生贤.2012. PM2.5纳入环境质量标准[J]. 中国标准导报 , 2012 (2) : 51–51. |

| [56] | 周挺进, 黄娟, 张江山, 等.2012. 厦门市环境空气质量的模糊综合评价[J]. 环境科学与管理 , 2012, 37 (2) : 167–170. |

| [57] | 庄马展, 杨红斌, 王坚, 等.2006. 厦门大气可吸入颗粒物离子成分特征研究[J]. 现代科学器 , 2006 (6) : 92–95. |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36