2. 中国环境科学研究院大气化学与气溶胶科技创新基地, 北京 100012

2. Atmospheric Chemistry and Aerosol Division Science and Technology Innovation Research Base Chinese Research Academy of Environmental Science, Beijing 100012

21世纪以来, 以颗粒物(PM)为主的重污染天气在北京市及其周边地区时有发生, 对生产、生活、人体健康和大气能见度造成影响(曹军骥, 2014;Gao et al., 2011).研究表明, PM的大小主要由粒径大于100 nm的颗粒物决定, 而数浓度的多少主要由粒径小于100 nm的超细颗粒物决定(王飞等, 2014).超细颗粒物的相对表面积大, 附着有重金属和有机物等有毒有害物质能够通过呼吸道进入气管、支气管、肺泡甚至血液循环系统中, 危害人体健康(Wang et al., 2014; 唐孝炎, 1990). 20世纪90年代, 颗粒物测量仪器可观测到的颗粒粒径小至3 nm, Hussein等根据Whiteby对颗粒物的分类研究和实际观测重新将空气中颗粒物分为核模态(nucleation mode)、爱根核模态(aitken mode)、积聚模态(accumulation mode)和粗粒子模态(coarse mode):核模态指粒径小于25 nm的颗粒物, 主要由空气中低挥发易凝结的气态前体物在干洁天气条件下通过成核作用形成, 易通过碰并、凝结作用消除, 存在时间较短;爱根核模态的粒径范围为25~100 nm, 主要通过燃烧排放和粒子碰并作用形成, 是颗粒物数浓度最高的模态之一;积聚模态为100~1000 nm, 一般由爱根核模态颗粒物碰并形成, 去除路径主要为湿清除;粗粒子模态颗粒物粒径大于1000 nm, 风沙、扬尘和火山灰等为其主要来源, 是空气质量浓度(PM)的主要组成部分(Hussein et al., 2005), 对各模态颗粒物数浓度的分析是确定减排效果的有效途径.

针对气溶胶粒谱分布的多项研究表明:典型干洁大气环境条件下颗粒物的粒谱分布和数浓度测量对研究新粒子生成机制和增长特性具有重要意义(岳玎利等, 2014;王蓓等, 2014;李菲, 2014;张瑜, 2012;孙贞, 2010;谭稳, 2011;陈多宏, 2014).大气细颗粒物对光的吸收和散射作用是引起大气能见度降低的主要原因, 研究大气颗粒物的粒谱分布特征有助于了解污染成因, 评价科学治理空气污染的效果(银燕, 2010;Boy., 2002;陈义珍, 2010; 2006).对于各模态颗粒物而言, 核模态和爱根核模态颗粒物存在时间比积聚模态短, 干洁天气核模态颗粒物只存在几个小时就因为碰并和凝结增长而消失, 同时粗粒子模态颗粒物由于沉降作用通常仅能运输几千米, 因此干洁天气通常以爱根核模态和积聚模态颗粒物为主(王志彬, 2013;梁萱, 2015).掌握空气颗粒物粒谱分布特征是研究新粒子生成机制的必要前提, 吴志军等(2008)自2004年8月开始在北京市长达两年的监测结果显示其核模态、爱根核模态和积聚模态颗粒物平均数浓度分别为9×103 cm-3、1.59×104 cm-3和7.8×103 cm-3.

2014年11月7-12日, 为期6 d的APEC会议在北京召开, 我国政府为此进行了两个阶段的减排措施, 第1阶段为11月3-5日, 第2阶段为11月6-12日, 第2阶段比第1阶段涉及范围更广, 减排要求更为严格(梁萱, 2015).本研究对10月26日至11月18日的空气颗粒物数浓度进行观测, 主要为了研究减排期及减排前后各模态颗粒物数浓度的变化规律, 以便更好地掌握减排措施在降低北京市空气颗粒物数浓度中的作用.

2 观测点与方法(Observing site and methods) 2.1 观测时间与地点观测地点位于北京市朝阳区北苑(北五环以北约2.3 km处), 中国环境科学研究院大气化学与气溶胶科技创新基地实验室屋顶, 距地面垂直距离约7 m, 其经纬度为北纬40°02′, 东经116°24′(图 1), 周围无明显污染源, 环境较好, 距离最近的公路锦芳路(辅路)约140 m, 采样点位周围无明显的污染源, 一定程度上能够反映观测期朝阳区空气颗粒物粒谱分布和数浓度的变化特征. 10月26日至11月18日实时连续观测共24 d, 按照减排时间将观测划分为3个时期, 减排前(10月26日-11月2日)、减排期(11月3-12日)和减排后(11月13-18日), APEC会议期在减排期第2阶段.观测期以晴天和阴天为主, 最高温度19 ℃, 最低温度-1 ℃, 平均温度8 ℃, 最高湿度为99%, 最低湿度为11%, 平均湿度为46%;风速最高为4级, 平均为1级, 大部分时间为微风, 风向以西北方向为主, 有两次短时间小雨天气.

|

| 图 1 观测点位置 Fig. 1 Location of monitoring stations |

使用两台扫描电迁移率粒径分析仪(Scanning Mobility Particle Sizer, 3936, SMPS)和一台空气动力学粒径谱仪(Aerodynamic Particle Sizer, 3321, TSI)对空气中颗粒物进行实时观测. SMPS主要包括静电分级器(Electrostatic Classifier, 3080)、超细凝结核计数器(Ultrafine Condensation Particle Counter, 3776)和微分迁移率分析仪(DMA, 3081 Long/3085 Nano), 以及气泵、限流孔等结构, 空气中的多分散气溶胶经过撞击式切割器筛选出SMPS测量范围内的颗粒物并进行干燥后, 首先进入静电分级器进行电荷平衡, 然后进入DMA对多分散的气溶胶进行筛选, 产生单分散气溶胶, 最后进入UCPC高效的测量出每一粒径段的颗粒物数浓度. 3085Nano型DMA的粒径测量范围为4~163 nm, 3081 Long型DMA的粒径测量范围为14~737 nm, APS (3321, TSI)测量范围为0.54~19.81μm.因APS测量的是与空气中不规则颗粒具有相同密度和沉降速率的空气动力学粒径(da), SMPS测量的是与不规则颗粒具有相同体积和沉降速率的Stokes粒径(ds), Stokes粒径是通过疏松材料粒子的标准密度(ρb)来定义的, 这一定义避免了因孔隙率、闭塞或团聚结构而使粒子实际密度小于ρb的麻烦, 因此需要将APS测得的空气动力学粒径通过公式:da=ds×(ρb/ρ0)0.5转化为Stokes粒径(ρb), 才能与SMPS数据结果相接(Hinds., 1999).接谱后两台SMPS在15~160 nm粒径段重叠, APS与装有长DMA的SMPS在500~730 nm粒径段重叠, 进而得出3 nm~19.81 μm连续的颗粒物Stokes粒谱数浓度.因工作原因APS在线观测时间为2014年11月7-18日, 11月5日和6日有部分数据缺失, 但不影响整体观测结果. 3台仪器采样流量均为0.3 L·min-1, SMPS鞘气流量为3.0 L·min-1, 采样时间分辨率为5 min.

后向轨迹分析来源于Air Resources Laboratory (ARL, NOAA) HYSPLIT软件, 气象资料来源于北京市奥体中心空气质量监测点, 本文所用浓度无特殊说明均为数浓度, 粒径为Stokes粒径, 三模态指核模态、爱根核模态和积聚模态, 时间为北京时间.

3 结果(Results)此次观测主要以APEC会议期间观测点空气颗粒物粒谱分布和数浓度变化特征为研究对象, 结合会议前和会议后对空气颗粒物的观测从3个时期(减排前、减排期和减排后)进行数据分析, 根据数据质量、数据之间对比关系和奥体中心同步监测结果, 分别讨论了仪器所观测到的各模态颗粒物粒谱分布和数浓度变化特征.

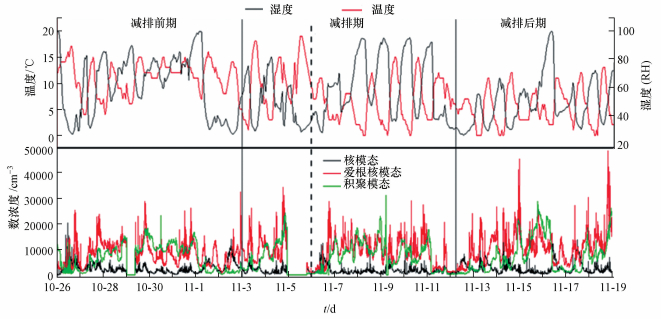

3.1 各模态颗粒物分布特征 3.1.1 三模态颗粒物分布特征2014年10月26日-11月18日为期24 d的观测中, 主要以爱根核模态和积聚模态颗粒物为主, 其次是核模态颗粒物, 保持在1.5×104 cm-3以下.如图 2所示, 减排前期昼夜温度波动较小, 平均低于10 ℃, 这种稳定的气象条件容易造成颗粒物浓度的积累增加(吴志军, 2011;Hussein et al., 2004).积聚模态颗粒物颗粒物浓度平均值为7.5×103 cm-3, 减排前空气质量基础较好, 减排期爱根核模态颗粒物数浓度变化不大, 维持在2.0×104 cm-3以下, 日均值在1.0×104 cm-3范围波动, 但总数浓度处于缓慢下降趋势, 减排期昼夜温差大, 气象条件不利于颗粒物的积累, 11月12日三模态颗粒物均出现最低浓度值, 说明累计减排效果良好.减排后期爱根核模态颗粒物数浓度出现较高的峰值, 最高值达到5.0×104 cm-3, 分析原因为减排终止污染物不断积累所致.

|

| 图 2 观测时期各模态颗粒物数浓度变化趋势图 Fig. 2 Temporal variation of particle number concentration in different modes |

分析仪器观测范围内各模态颗粒物数浓度日均值变化特征是研究各时期颗粒物浓度水平的基础, 如表 1所示, 减排前期空气中3种模态颗粒物日均数浓度值较低, 核模态最高值为3.4×103 cm-3, 平均值为2.3×103 cm-3, 爱根核模态平均值为8.9×103 cm-3, 约为核模态的3.9倍, 而积聚模态介于两者之间, 约为7.5×103 cm-3.减排期核模态、爱根核模态和积聚模态颗粒物数浓度的平均值分别为1.4×103 cm-3、9.2×103 cm-3和7.6×103 cm-3.减排后分别为1.8×103 cm-3、1.2×104 cm-3和8.5×103 cm-3, 分别为减排期的1.3、1.3和1.1倍, 会议结束后颗粒物有所积累, 数浓度开始上升.对比同时期北京市奥体中心空气质量监测数据, 结果显示, 11月2、6和17日空气质量较好, 均出现谷值, 11月4、8和15日均出现峰值, 与本观测时期颗粒物数浓度变化趋势相同.

| 表 1 观测期各模态颗粒物数浓度日均值 Table 1 Average particle number concentration in different modes in the observation period |

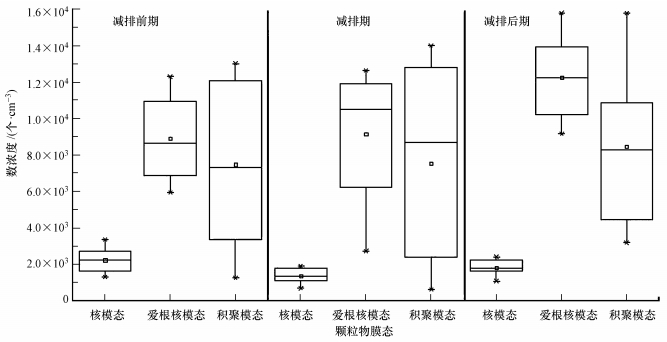

根据各模态颗粒物日均值分析数浓度分布, 如图 3所示, 3个观测时期内核模态颗粒物数浓度明显低于爱根核模态和积聚模态, 且减排期最低, 爱根核模态颗粒物数浓度在减排后明显高于前两个时期, 数浓度相对集中, 最高值为1.6×104 cm-3, 最低值为9.2×103 cm-3, 减排期最低值为2.8×103 cm-3, 两者相差3.3倍.积聚模态颗粒物数浓度日均值在减排期离散度较大, 12日数浓度为9.9×103 cm-3, 说明减排措施对其影响大, 减排后期其浓度值相比前两个时期有所下降.对比3个时期分布结果, 核模态颗粒物数浓度最低, 离散度也最低, 爱根核模态次之, 积聚模态离散度最大, 且在减排期最大最小值相差近20倍.从平均值来看, 整个观测期主要以爱根核模态为主, 积聚模态次之, 核模态和粗粒子模态最少, 这种粒谱分布情况不利于新粒子的生成(Penttinen, 2001).

|

| 图 3 10月26日-11月18日各模态颗粒物数浓度分布图(减排前期为10月26日-11月2日、减排期为11月3日-12日、减排后期为11月13日-18日) Fig. 3 Particle number concentration in different modes from, 26th October to18th November (Pre-control period: 26th October-2nd November, control period: 3rd-12th November, post-control period: 13th-18th November) |

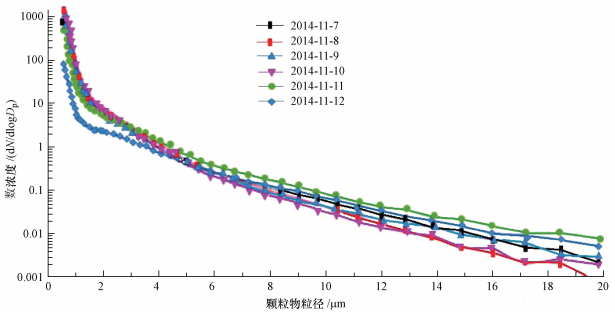

粒径大于1 μm的粗粒子模态颗粒物主要来源于道路和建筑扬尘, 其浓度的大小直接影响人们的生产和生活. 2014年11月7-24日使用APS观测空气中粒径较大的颗粒物数浓度, 结果显示粒径小于1 μm的颗粒物数浓度值均高于100 cm-3, 而粒径大于1μm的颗粒物数浓度小于13 cm-3, 其中4 μm粒径段的颗粒物数浓度约为1 cm-3, 8 μm粒径段的颗粒物数浓度约为0.1 cm-3, 相差10倍(图 4). APEC会议期间北京市主导风向为风力四级的西北风, 受西北方向干洁空气的影响和北京市排放因子的减少, 粗粒子模态颗粒物数浓度较低.

|

| 图 4 APS观测APEC会议期间单日大颗粒数浓度变化趋势图 Fig. 4 Temporal variation of large particle number concentration during the APEC period measured by APS |

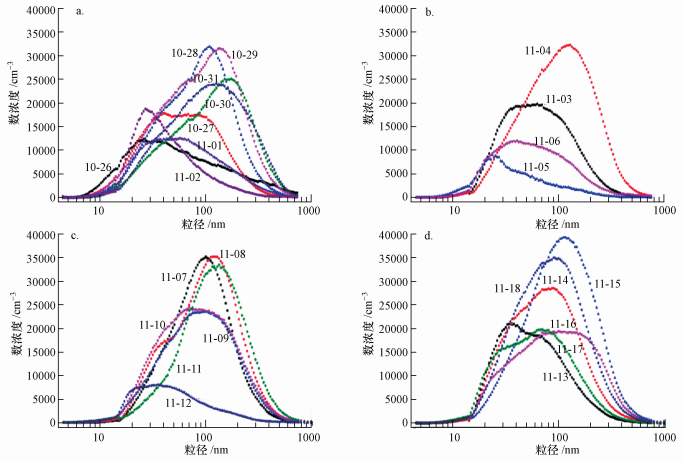

研究颗粒物的日变化规律有助于全面了解其在空气质量和人体健康方面的影响(吴志军, 2011).认识单日颗粒物的粒谱分布特征可以更为具体地了解每个时间节点空气颗粒物的浓度变化和新粒子生成情况, 同时也为污染源分析和人体健康研究提供依据.如图 5所示, 减排前期峰型稳定且相对一致, 峰位置集中在100~200 nm粒径范围内.进入减排期后, 峰位置开始左移至20~100 nm粒径范围内, 说明采取减排措施降低了空气中大粒径颗粒物的浓度.减排终止后峰位置重新右移至100~200 nm范围, 峰位置的左移和右移均证明了减排期空气中大颗粒数浓度出现了暂时性的降低.

|

| 图 5 各时期粒径-数浓度变化趋势图(图a为减排前, 图b中11月3-5日为减排期第1阶段, 图c中11月6-12日为减排期第2阶段, 图d为减排后期) Fig. 5 Particle number concentration in different control stages (a. pre-control perild, b. first control stage, 3rd-5th November, c. second control stage, 6th-12th November, d. post-control period) |

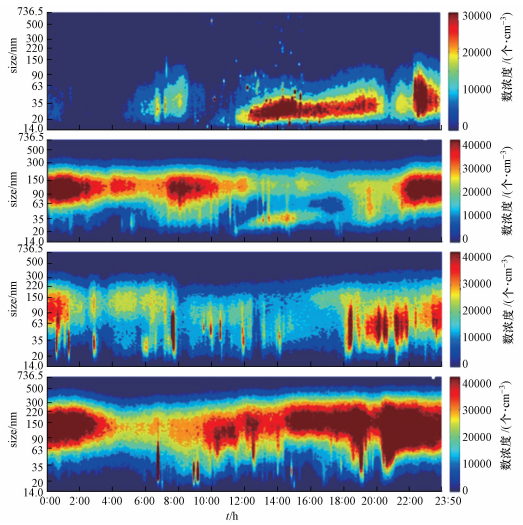

根据观测数据结果选出观测期内单日不同时间节点各粒径段颗粒物数浓度变化明显的4 d进行粒谱数据分析, 分别为11月2、8、10和18日, 如图 6所示.从图 6a可知, 11月2日12:00以前, 观测范围内整体颗粒物数浓度都偏低, 最高在2×104 cm-3以下, 平均值在1×104 cm-3以下, 说明上午核模态、爱根核模态和积聚模态颗粒物数浓度都较低, 8:00左右有少量新粒子生成. 12:00-20:00时间段内20~50 nm爱根核模态颗粒物数浓度较高, 在2×104~3×104 cm-3之间, 说明11月2日减排前期核模态和爱根核模态在20~50 nm粒径范围内数浓度高于其它粒径, 通常这种情况出现在晴天, 同时距离观测点最近的朝阳区奥体公园监测点显示, 当日细颗粒物日均质量浓度为7 μg·m-3, 为观测期内最低值, 经对比分析, 减排措施实施当日空气中细颗粒物数浓度下降, 其中核模态、爱根核模态和积聚模态颗粒物数浓度分别为2.6×103 cm-3、7.1×103 cm-3和1.36×103 cm-3.使用Air Resources Laboratory (ARL, NOAA)网络在线工具, 以地面垂直距离10 m为起点做出11月1-3日后向轨迹图, 结果显示以西北方向传输为主, 说明观测日较低的数据结果在一定程度上受干洁的西北风影响.

|

| 图 6 单日粒谱数据图(自上而下分别:11月2日;11月8日;11月10日;11月18日) Fig. 6 Daily particle number concentration spectrum (From top to bottom: 2nd November, 8th November, 10th November and 18th November) |

11月8日数浓度较高的颗粒物粒径分布在60~200 nm粒径范围内, 集中存在于晚上21:00-5:00时间段内, 由于晚上温度低, 大气边界层高度降低造成空气颗粒物浓度相对升高以及夜晚大型运输车进入北京市内所致, 上午8:00前后同样出现了峰值, 为早高峰时期汽车集中排放所致. 60~200 nm粒径范围属于大粒径爱根核模态和小粒径积聚模态颗粒物, 而大粒径积聚模态颗粒物平均数浓度在600 cm-3以下, 符合数谱浓度较低的颗粒物存在特征.

11月10日为减排期第2阶段后期, 这一时期存在短时间的数浓度峰值, 总体数浓度较低, 数浓度较高时间出现在夜间(19:00-22:00). 11月18日减排措施已经终止, 北京市及周边各城市区域工矿企业恢复排放, 观测数据显示, 60~300 nm粒径范围内的颗粒物数浓度明显升高, 总数浓度为2.9×104 cm-3, 较高的数浓度值基本出现在18日的全部时间段, 说明减排措施终止后, 由于北京市各种排放源的贡献导致总体颗粒物浓度明显上升.

根据单日粒谱数据图可知2日上午(6:00-8:00)和下午(13:00-21:00)有少量新粒子生成, 但整个观测期无明显的新粒子生成现象.

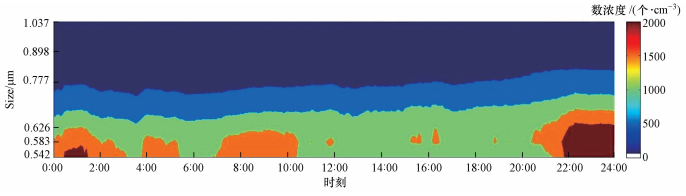

3.2.2 粗粒子模态颗粒物单日粒径谱变化特征APEC会议期间, 粗粒子模态颗粒物6 d的日均数浓度值分别为15.2、21.8、19.9、23.8、13.3和4 cm-3.以11月8日观测结果为例, 粗粒子模态颗粒物当日平均数浓度为21.8 cm-3, 最高为29.2 cm-3, 最高值出现在深夜22:30, 夜间温度降低, 大气边界层降低导致空气颗粒物浓度增大.白天采取减排措施, 粗粒子模态颗粒物数浓度整体水平较低, 约为17 cm-3, 粒径小于1 μm的颗粒物数浓度分布如图 7所示, 数浓度较高的粒径都分布在0.626 μm以下, 数浓度高峰期同粗粒子模态颗粒物一样, 同时出现在凌晨时段内(22:00-1:00), 白天早高峰(7:00-10:00)小粒径颗粒物数浓度有轻微上升趋势, 但很快降低到1×103 cm-3以下, 在10:00-21:00时段内整体颗粒物数浓度一直保持在较低水平, 减排措施对白天的颗粒物数浓度影响较大, 使粗粒子模态颗粒物数浓度一直稳定的保持在一个较低的水平.

|

| 图 7 11月8日APEC会议期间粒径小于1 μm的APS观测粒谱 Fig. 7 Number concentration spectrum of particles less than 1 μm observed by APS on 8th November |

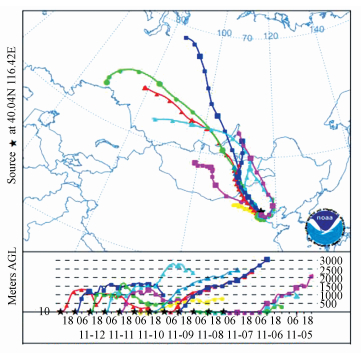

北京市环保局公布APEC会议期机动车限号对北京市PM2.5减排贡献为39.5%, 全市PM2.5削减61.6%.奥体中心监测点和SMPS、APS观测结果在11月2、6和12日同时出现了较低谷值, 这3日各模态颗粒物浓度均低于减排前和减排后, 减排期昼夜温差大, 这一气象条件不利于颗粒物积累(Hussein et al., 2004).北京市气团在减排期间主要受西北干洁空气影响, 以观测点地面垂直高度10 m为起点使用HYSPLIT软件在线绘制后向轨迹图(图 8), 整个APEC会议期间共计12条运行轨迹, 结果显示进入观测点的气团运行轨迹总体在2000 m以下, 平均温度为9~12 ℃, 湿度约为20%~40%.

|

| 图 8 11月7-12日APEC会议期间观测点后向轨迹图 Fig. 8 Backward trajectory chart of observation point on 7th-12th November |

1) 观测期各模态颗粒物数浓度均低于以往观测值, 减排期核模态、爱根核模态和积聚模态颗粒物数浓度(分别为1.4×103 cm-3、9.2×103 cm-3和7.6×103 cm-3)分别低于以往观测值84.4%、42.1%和2.6%.

2) 减排措施减少了北京市及其周边地区污染物的排放, 西北干洁气团对北京地区颗粒物的稀释、扩散和传输作用降低了颗粒物浓度.比较减排前期, 减排期核模态颗粒物平均降低39.1%, 爱根核模态与积聚模态数浓度均值缓慢降低, 且无明显的新粒子生成现象.

3) 减排具有暂时性, APEC会议结束后由于各类污染源的排放导致观测点颗粒物浓度不断积累上升, 总浓度平均升高约5.84×103 cm-3, 为减排期间的32%, 减排措施能够短时间降低城市颗粒物浓度, 提高空气质量, 但要想根本性的改善空气质量还需要从排放源头做起, 科学合理减排.

| [${referVo.labelOrder}] | Boy M, Kulmala M. 2002. Nucleation events in the continental boundary layer: Influence of physical and meteorological parameters[J]. Atoms Chem Phys, 2(1) : 1–16. DOI:10.5194/acp-2-1-2002 |

| [${referVo.labelOrder}] | 曹军骥. 2014. PM2.5与环境[M]. 北京: 科学出版社 . |

| [${referVo.labelOrder}] | 陈多宏, 何俊杰, 张国华, 等. 2014. 不同天气类型广东大气超级站细粒子污染特征初步研究[J]. 地球化学, 2014, 43(3) : 217–223. |

| [${referVo.labelOrder}] | 陈义诊, 赵丹, 柴发合, 等. 2010. 广州市与北京市大气能见度与颗粒物质量浓度的关系[J]. 中国环境科学, 2010, 2(1) : 1–16. |

| [${referVo.labelOrder}] | 陈义珍, 柴发合, 魏强. 2006. 北京市冬季气溶胶粒子尺度谱分布研究[J]. 安全与环境学报, 2006, 6(1) : 80–84. |

| [${referVo.labelOrder}] | Gao J, Chai F H, Wang T, et al. 2011. Particle number size distribution and new particle formation (NPF) in Lanzhou, Western China[J]. Particuology, 9 : 611–618. DOI:10.1016/j.partic.2011.06.008 |

| [${referVo.labelOrder}] | Hinds W C. 1999. Aerosol Technology: Properties, Behavior and Measurement of Airborne Particles[M]. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons . |

| [${referVo.labelOrder}] | Hussein T. 2005. Indoor and outdoor aerosol particle size characterization in Helsinki: Finnish Association for Aerosol research[J]. Helsinki: University of Helsinki . |

| [${referVo.labelOrder}] | Hussein T, Puustinen A, Aalto P P, et al. 2004. Urban aerosol number size distributions[J]. Atmos Chem Phys, 4 : 391–411. DOI:10.5194/acp-4-391-2004 |

| [${referVo.labelOrder}] | 李菲, 谭浩波, 邹宇, 等.2014.广州旱季新粒子生成事件分析[A].第31届中国气象学会年会S6大气成分与天气、气候变化[C].广州:中国气象局广州热带海洋气象研究所 |

| [${referVo.labelOrder}] | 梁萱.2015.北京城区2010-2014年PM2.5污染状况研究[D].北京:北京大学 |

| [${referVo.labelOrder}] | Penttinen P, Timonen K L, Tiittanen, et al. 2001. Number concentration and size of particles in urban air: Effects on spirometric lung function in adult asthmatic subjects[J]. Environmental Health Perspectives, 109(4) : 319–323. DOI:10.1289/ehp.01109319 |

| [${referVo.labelOrder}] | 孙贞, 杨育强, 徐晓亮, 等. 2010. 青岛市连续天气过程中不同气溶胶浓度特征对比分析[J]. 环境科学, 2010, 31(4) : 0871–0877. |

| [${referVo.labelOrder}] | 谭稳, 银燕, 陈魁, 等. 2011. 石家庄地区大气中细粒子增长特征初步研究[J]. 中国环境科学, 2011, 31(9) : 1431–1437. |

| [${referVo.labelOrder}] | 唐孝炎. 1990. 大气环境化学[M]. 北京: 高等教育出版社 . |

| [${referVo.labelOrder}] | 王蓓, 刘建国, 刘增东, 等. 2007. 利用APS分析大气气溶胶数浓度和质量浓度[J]. 中国科学院研究生院学报, 2007, 24(5) : 710–713. |

| [${referVo.labelOrder}] | 王飞. 2014.青藏高原典型站点夏季大气颗粒物数浓度和粒径谱分布特征研究[D].天津:南开大学 |

| [${referVo.labelOrder}] | 王志彬, 胡敏, 吴志军, 等. 2013. 大气新粒子生成机制的研究[J]. 化学学报, 2013, 71 : 519–527. |

| [${referVo.labelOrder}] | Wang X M, Chen J M, Cheng T T, et al. 2014. Particle number concentration, size distribution and chemical composition during haze and photochemical somg episodes in Shanghai[J]. Environmental Science, 26 : 1894–1902. DOI:10.1016/j.jes.2014.07.003 |

| [${referVo.labelOrder}] | Wu Z J, Hu M, Lin P, et al. 2008. Particle number size distribution in the urban atmosphere of Beijing, China[J]. Atmospheric Environment, 42 : 7967–7980. DOI:10.1016/j.atmosenv.2008.06.022 |

| [${referVo.labelOrder}] | 吴志军. 2011. 重污染和新粒子生成过程中城市大气颗粒物数谱分布演变过程[J]. 中国科学:地球科学, 2011, 41(8) : 1192–1199. |

| [${referVo.labelOrder}] | 银燕, 陈晨, 陈魁, 等. 2010. 黄山大气气溶胶微观特征的观测研究[J]. 大气科学学报, 2010, 33(2) : 129–136. |

| [${referVo.labelOrder}] | 岳玎利, 周炎, 钟流举, 等. 2014. 大气颗粒物理化特征在线监测技术[J]. 环境科学与技术, 2014, 37(5) : 64–69. |

| [${referVo.labelOrder}] | 张瑜, 银燕, 石立新, 等. 2012. 华北地区典型污染天大气气溶胶飞机探测个例分析[J]. 高原气象, 2012, 31(5) : 1432–1438. |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36