2. 中国科学院科技政策与管理科学研究所, 北京 100190

2. Institute of Policy and Management, CAS, Beijing 100190

由CO2等温室气体排放导致的气候变化已成为全球共同面临的环境问题,积极推行碳减排已成为世界各国的共识(刘燕华等,2008;Wang et al., 2012).IEA(2009)数据显示2007年中国成为世界上碳排放最大的国家,中国面临着巨大的减排压力.为此,2009年中国政府以约束性指标提出到2020年碳强度比2005年下降40%~45%的减排目标.2015年,我国在巴黎气候大会上提交的INDC目标中再次明确提出的碳排放强度下降目标,即2030年比2005年下降60%~65%.为实现碳减排目标,显然需要将其落实到各个省区(王铮等,2013;Zhong et al., 2015).然而,由于中国区域资源禀赋、技术条件,经济发展水平有着较大差异,为了能够让各地区积极参加节能减排的工作,一个区域公平、高效的减排方案就显得尤为重要,为此需要开展区域碳排放强度特征研究.实际上,分析各个区域的碳排放强度差异的主要因素也有助于各个地区在碳减排政策制定方面更加具有针对性,能够找到合理的减排空间,这对制定科学合理的节能减排方案具有重要的理论和现实意义.

国内外学者对碳强度差异的研究主要分为以下3个方面,首先在方法应用上的不同,一些学者分别用基尼系数,Theil指数,变异指数等(Clarke et al., 2011;Cheng et al., 2014;)对碳强度差异进行计算,用kaya指数(Duro et al., 2006; Zha and Zhou, 2007;姚幸颖等,2014)、LMDI分解(Zhao et al., 2010;邓吉祥等,2014)、适应性加权divisia指数(Greening et al., 2001;Fun et al., 2007)和Shapley值分解方法(Albrecht et al., 2002)对差异进行分解.孙耀华、仲伟周等(2012)基于Theil对中国省际间碳强度差异进行分析,认为省际间碳强度差异增大的趋势主要是由区域间差异增大造成的.仲云云和仲伟周(2012)基于脱钩和3层完全分解模型对碳排放的区域差异及影响因素分析.进一步用计量方法(Du et al., 2012;陈志建等,2015)对各影响因素进一步分析.程叶青、王哲野等(2013)采用空间自相关分析方法和空间Durbin模型探讨碳强度的时空差异.最后在差异的形成机制方面学者们有不同的看法,周杰琦和汪同三(2014)对地区经济增长和碳强度差异收敛性之间的机理进行研究,认为地区间人均收入差距的降低可以扩大碳强度差异,而人均资本、城镇化、市场化、产业结构等因素也可以明显地影响碳强度差异.杨骞和刘华军(2012)对东、中、西、东北四大区域的碳强度的区域差异进行结构分解和收敛性检验,认为区域差异主要来源于区域内部,八区域划分标准下,碳排放总体差异主要源于区域间差异.能源强度、能源结构、人均GDP、产业结构是造成碳排放水平差异的重要因素.

尽管很多学者对我国碳排放强度区域差异的影响因素做了时空分析,但是如何量化这些影响因素对碳排放强度差异的贡献率仍缺乏研究.Shapely不平等分解方法可以很好的量化这些影响因素的贡献率.因此,本文采用Shapely不平等分解方法研究我国区域碳排放强度影响因素对区域差异的作用,并为制定区域层面的碳减排政策提供依据.

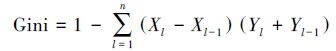

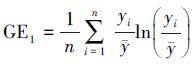

2 研究方法与数据来源(Methods and data sources) 2.1 研究方法为了精确表征各省(直辖市、自治区)之间碳排放强度的差异,本文采用基尼系数(Gini)、Theil指数(GE1)、对数离差均值(GE0)这3个指标来度量.因为基尼系数对中间值比较敏感,Theil指数对高值数据比较敏感,对数离差均值对较小的数据较为敏感.因此采用以上3个变量来衡量区域的碳排放强度差异具有较好的说服性,其表达式分别如下:

|

(1) |

式中,Xl为GDP累计比例,Yl为碳排放量累积百分比,且各地区按照碳排放量与GDP比值升序排列.

|

(2) |

|

(3) |

式中,yi表示第i个区域的碳排放强度, 表示所有区域碳排放强度均值,n为区域个数.

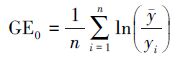

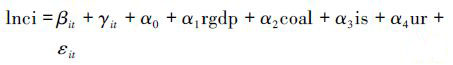

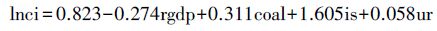

由于前人对碳排放强度的影响因素做了较多的研究(贺胜兵,2011;Xu et al., 2014;Wang et al., 2015),认为经济、能源、产业和城市化是影响碳排放的重要因素.因此本文选取经济发展水平(人均GDP)、能源结构、产业结构.城市化水平计算对碳排放强度差异的贡献率,建立碳排放强度与各影响因素之间的半对数回归模型:

|

(4) |

式中,βit,γit表示个体效应和时间效应,εit表示随机扰动项,ci,rgdp,coal,is,ur分别表示碳排放强度、经济发展水平、能源结构、产业结构和城市化水平.

目前对于碳排放强度的分解方法有kaya恒等式分解等方法,通过一种简单的数学公式将碳排放强度与经济,能源,人口等因素联系到一起.这些方法存在的问题是公式里面包含残差,即不平等程度无法解释的部分(Albrecht et al., 2002; Zhang et al., 2014; Liao et al., 2014).Wan(2004a,2002b)通过对比各种分解方法,发现基于Shorrocks等(1999)提出的Shapley分解方法更加合理,Shapley方法能够量化各回归变量对因变量不平等程度的贡献,同时还能解决内生性和随机误差的问题.为此,本文也沿用夏普值来分解各个影响因素对碳排放强度差异的贡献.

Shapley值分解方法大体可以分为2步.第一,将碳排放强度作为因变量,将各个影响因素作为自变量,设定一个碳排放强度的决定方程,并统计回归出各个自变量的系数;第二,将碳排放强度差异的计算指标运用到该方程的两端,从而得出各自变量对于碳排放强度差异指标的贡献度.

一个影响因素对于碳排放强度差异的贡献主要取决于两个方面:一是该因素与碳排放强度的相关系数,即该因素对于碳排放强度的偏效应,在给定该因素的分布下,系数越大,该因素对碳排放强度差异的贡献越大;二是该因素自身的分布状况,在给定该因素对碳排放强度的相关系数不变的情况下,它的分布越不平均,那么该变量对于碳排放强度差异的贡献也更大,反之亦然.极端地讲,当一个因素的对碳排放强度的偏效应接近于0或者它的分布完全平等时,那么该因素对于碳排放强度差异的贡献为零,这就是Shapley值分解方法的基本原理.

2.2 数据来源及其处理本文中各地区碳排放量数据是参照IPCC(2006)以及国家气候变化对策协调小组办公室和国家发改委能源所(2007)提出的方法.首先,在《中国能源统计年鉴》和《中国统计年鉴》中得到29个省(由于1995、1996年重庆数据无法获得,将重庆市的数据统一到四川省数据)1995—2012年的焦炭、燃料油、汽油、煤油、煤炭、柴油、天然气的消费量,乘以各种能源的二氧化碳排放系数(杜立民,2010),然后再加上水泥生产排放得到总的CO2排放量.最后将各个省份的CO2排放量除以对应省份的实际GDP就可以得到各地区相应的碳排放强度.本文中经济发展水平采用实际人均GDP来表示.由于在不同能源消费的种类中,煤炭消费比例最大,因此本文使用煤炭消费在一次能源消费总量中的比重来度量能源结构.这里没有同时将3个产业的比重以及各种能源的比重全部放入回归方程,是因为这样做会造成回归中出现严重的相关性.城镇化水平采用城市人口占总人口的比重.为了保证城市化水平数据统计的准确性,其中1995—2000年的数据采用周一星(2006)修订值,2001—2004采用联合国修订后的数据,2005—2012年的数据为统计局数据.产业结构使用第二产业增加值占GDP的比重.本文中所有的GDP数据均采用1995年作为基准期.

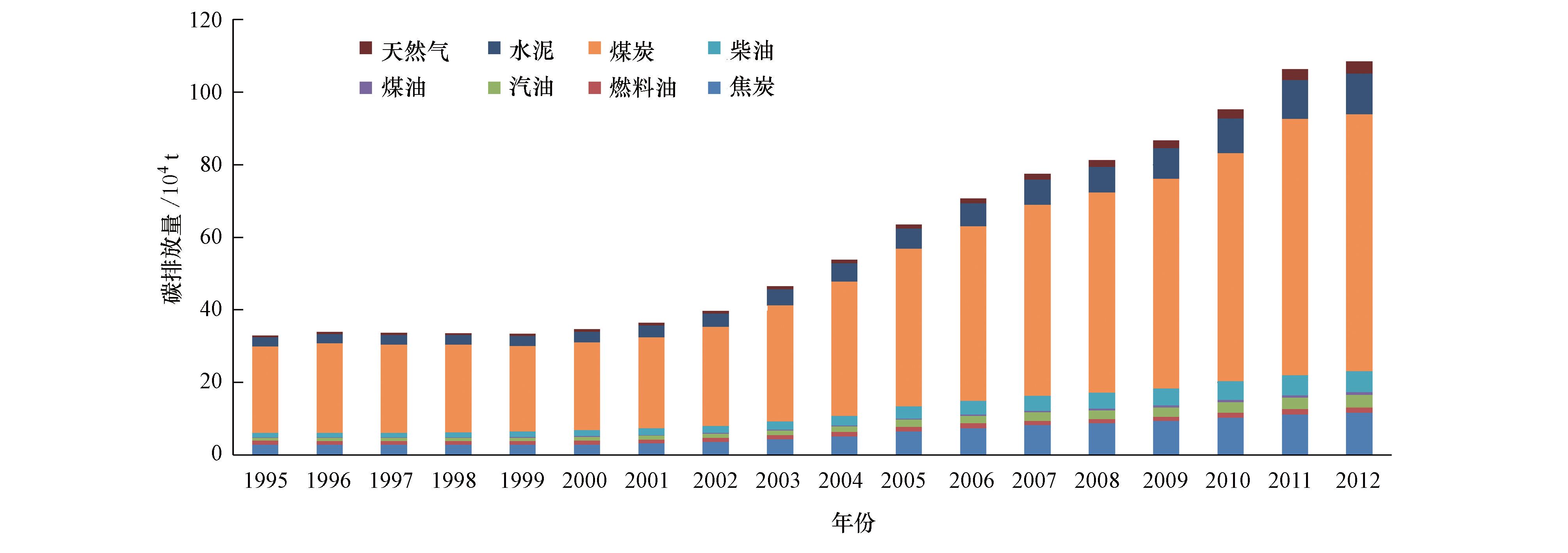

3 结果分析与讨论(Results and discussion) 3.1 区域碳排放强度差异由于各地区的资源禀赋、地理位置、气候条件等因素的不同,碳排放强度在区域间也存在一定差 异,图 1显示的是1995年到2012年期间中国总的碳排放量,可以看出1995—2012期间的碳排放量基本稳定,但是从2000年之后的碳排放量持续增加,2012年的碳排放量是1995年排放量的3.2倍.其中煤炭消费产生的碳排放量最多,其次是焦炭和水泥.

|

| 图 1 1995—2012年中国碳排放量 Fig. 1 Carbon emissions in China during 1995 to 2012 |

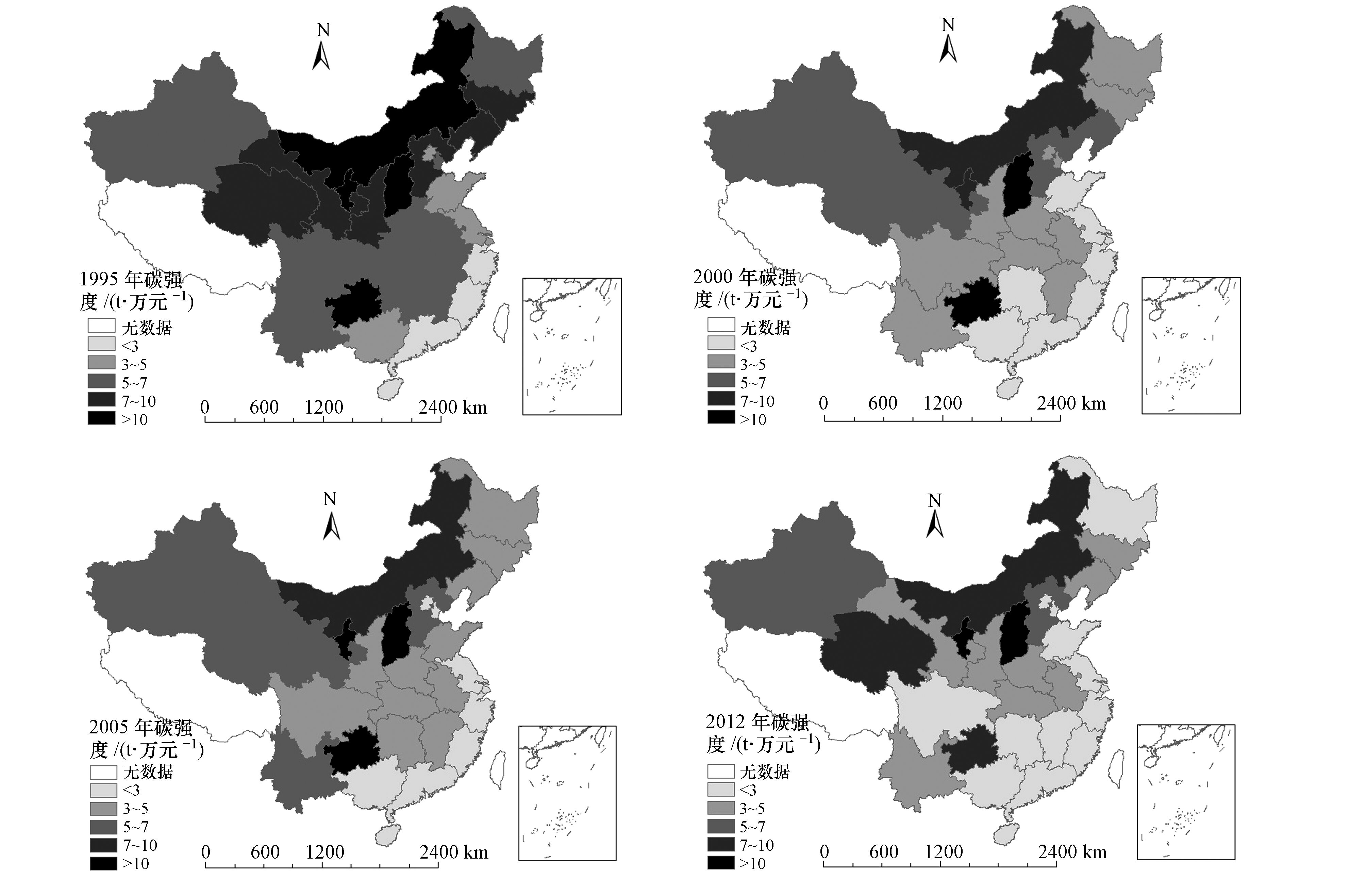

为了能够更好的体现各地区碳排放强度差异,本文采用ArcGIS绘制出各省份的碳排放强度.如图 2所示,从1995年到2012年,碳排放强度的整体趋势是逐渐降低的.在1995年,碳排放强度大于10 t ·万元-1的省份有4个,分别是内蒙古、山西、宁夏、贵州.在2000年到2005年期间,宁夏、云南等区域的碳排放强度有所上升,辽宁、北京、天津区域的碳排放强度下降.2005年碳排放强度大于10 t ·万元-1的省份只有3个,它们分别是宁夏、山西和贵州.在2012年大于10 t ·万元-1的省份只有宁夏和山西.在1995年碳排放强度小于3 t ·万元-1的省份只有4个,分别是浙江、福建、广东和海南.到2005年,碳排放强度小于3 t ·万元-1的省份增加了北京、天津、江苏、上海和广西.2012年,黑龙江、山东、江西、湖南、四川也同样成为碳排放强度较低的地区.图 2显示,中国的碳排放强度整体呈现南部低北部高,东部低西部高的分布格局.

|

| 图 2 1995—2012年中国碳排放强度空间分布差异 Fig. 2 Spatial distribution of carbon intensity in China during 1995—2012 |

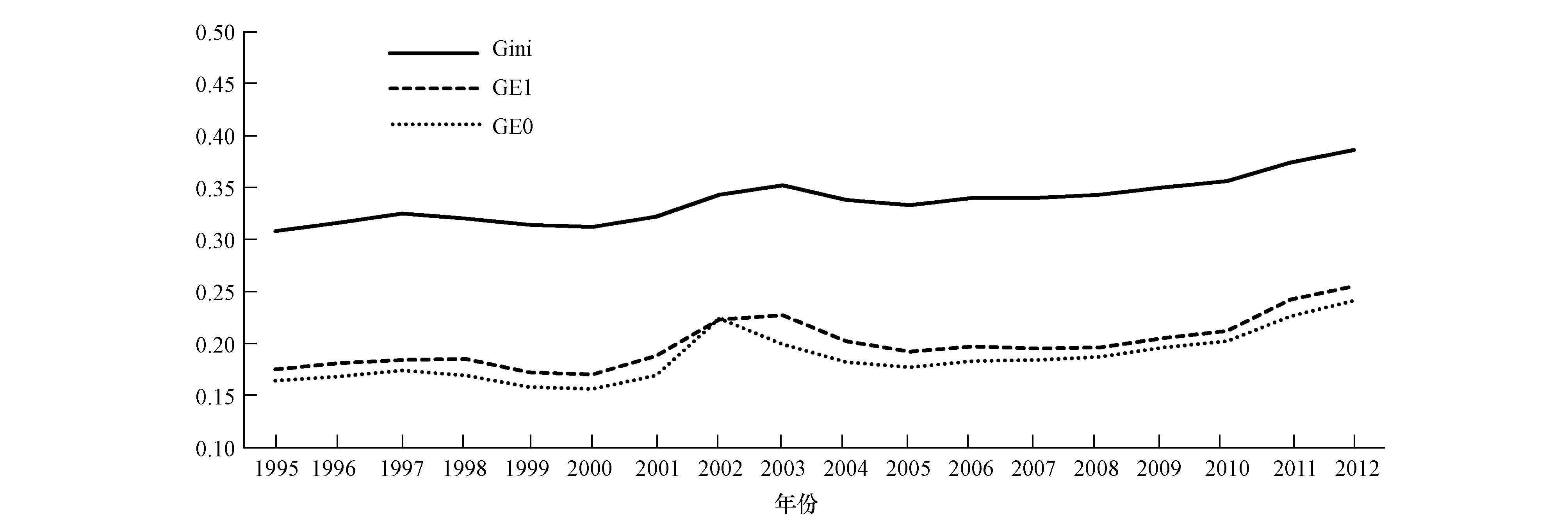

图 3显示,1995年到2012年的3种指标都是波动上升的,Gini系数从1995年的0.308上升到2012年0.386,且GE0和GE1在这段期间与Gini系数波动一致.在2000到2005年期间,数据起伏波动较大,这段期间的碳排放强度差异较大,主要是因为期间经济的快速发展,带动了碳排放量的增加,同时由于东西部地区技术资源条件差异,使得碳排放强度差异进一步扩大.在“十五”后期,产业结构调整使得地区发展差距扩大的趋势得到有效控制.从2005年之后,3个差异指标都缓慢上升.2010年之后,地区差距扩大的趋势又增强.2010—2012的两年时间,基尼系数从0.356到0.386,上升8.427%,GE1和GE0分别上升了20.283%和19.307%,这说明碳排放强度水平高的省份和碳排放强度水平低的省份变动明显,处于中等水平碳排放强度的省份变动不大.

|

| 图 3 中国碳排放强度差异程度演变 Fig. 3 Evolution of carbon intensity in China |

一般面板数据在不存在异方差、组间异方差、组内异方差的情况下,采用固定效应模型或者随机效应模型进行模型.所以首先对本文的面板数据进行检验,如表 1所示,chil2值、Arellano-bond值、Pesaran检验都是在1%的水平下显著,充分说明本文的面板数据存在以上3个问题.因此本文采用可行广义最小二乘法对面板数据进行估计.最终估计得到的参数也列在表 1中.

| 表 1 计量方程相关检验及回归结果 Table 1 Correlation test and regression results of measurement equation |

|

(5) |

以上结果表明,GDP发展水平与碳排放强度负相关,即经济发展水平越高的地方碳排放强度越低.能源结构与碳排放强度正相关,说明煤炭在能源结构中比例越高,碳排放强度越高.产业结构与碳排放强度正相关,说明第二产业比重越大,碳排放强度也会越高.如果我们减少对第二产业的依赖,大力发展第三产业,同时降低煤炭在能源结构中的比例,可以使碳强度下降.本文研究结果与其他学者研究结果一致.(Fu et al., 2007;虞义华等,2011;Zhang et al., 2014;邵燕斐和王小斌,2015).

需要注意的是,产业结构中第一产业与第三产业之间的产业转移变动没有被计入产业结构影响中,因为我们只以第二产业增加值占比作为产业结构的变动趋势.同理,能源结构中,油气的比重以及新能源的出现也不体现在能源结构的变动之中.这些影响可以理解为被包含在残差项中.实际上,在现代经济发展中,经济水平的发展已经表现出与服务业比重高度正相关的特点.另一方面,经济发展到一定程度,人们对环境的重视也越来越强.清洁能源是解决环境问题的主要手段,因此,经济水平越发达,清洁能源的比重也将越高(Haines et al., 2007;李向阳,2010;郭四代,2012).此外,经济水平越高,对新技术投入的越多(朱勇和张宗益,2005;张建华和欧阳轶雯,2015),新能源技术也逐渐被使用,对差异的贡献也会持续增大.由于这种较强的相关性,可能会使得这些残差项的一部分被经济水平因素所代表.因此,本模型中的经济发展水平应该包含了除第二产业变动之外的产业结构变动以及除煤炭比重变动之外的能源结构调整以及技术水平因素等等.

根据以上计算得到的计量方程,本文基于基尼系数,Theil系数,对数离差均值分别用夏普里值分解方法对区域碳排放强度的差异进行了分解,如表 2所示.由于不同指标分解结果不一样,本文选取3种指标所得结果的平均值进行讨论.

| 表 2 基于Gini、GE0、GE1得到各影响因素对碳排放强度差异的贡献值 Table 2 Contribution of the factors to the difference of carbon intensity based on Gini coefficient,Logarithmic mean deviation,and Theil index |

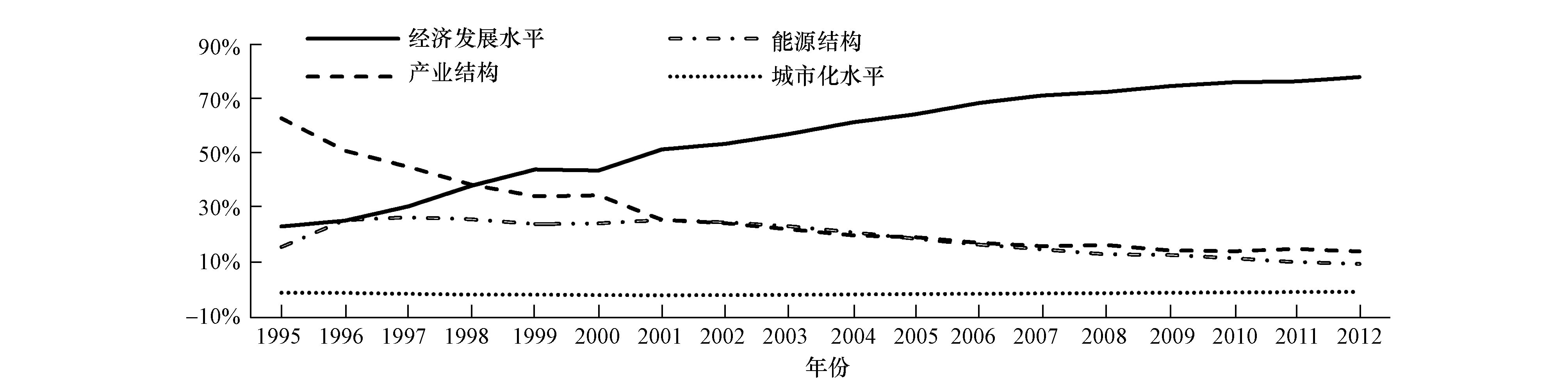

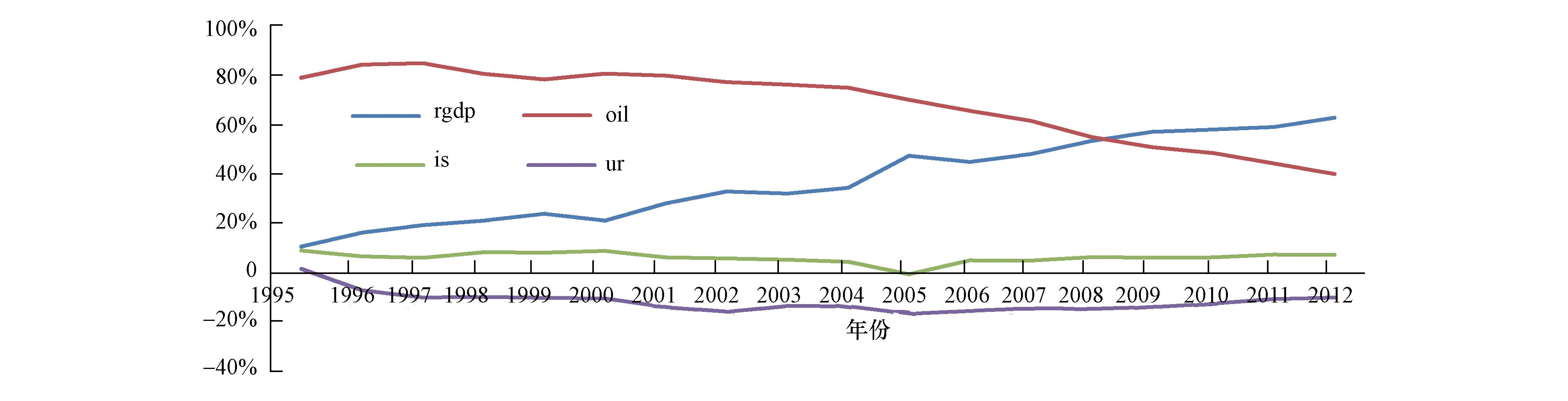

表 2显示,基于基尼系数、Theil指数和对数离差均值差异分解的结果整体上是一致的,从1995年到1998年,产业结构对碳排放强度差异的贡献值第一,其次是经济发展水平和能源结构,但是从1998年之后,经济对碳排放强度差异的贡献值就逐渐增大,其贡献值位于第一,产业结构对其差异的贡献其次,能源结构,城市化水平对碳排放强度差异的贡献值一直处于较低的位置.从总体上说,对碳排放强度差异主要影响因素还是经济发展水平、产业结构和能源结构,最后影响较小的是城市化水平.如图 4所示,经济因素对碳强度差异的贡献值在逐渐增大,其平均值为55.98%,产业结构和能源结构的贡献值呈现下降趋势,其均值分别为18.91%和26.76%.

|

| 图 4 各影响因素对碳排放强度差异的平均贡献值 Fig. 4 Average contribution of factors that affect the differences of carbon intensity |

90年代产业结构贡献最大,主要是这段时期,我国工业发展较快,地区间的工业发展差异化也在扩大.随着我国发达地区的产业结构调整,区域之间的产业转移,尤其是制造业向中西部地区的转移,导致第二产业比重在区域间的差异逐渐缩小,因此产业结构对区域碳排放强度的差异的影响也越来越小.

我国的能源消费结构中一直以煤炭为主要能源.随着我国经济发展、运输能力的提升,煤炭消费在各个地区的差异也在逐渐缩小并趋于稳定.因此,尽管煤炭的比重对碳排放强度有着很大的影响,但对区域碳强度差异的贡献却越来越小.

城市化对碳强度差异的贡献值较低,甚至出现负值,主要是因为城市化进程中的居民家庭消费等所带来的碳排放相较于能源和产业较少,同时城市化也提高居民保护环境的意识,降低了牲畜及其副产品的温室气体排放,居民生产水平、生活方式趋同所致.

为了更充分的说明问题,我们分别以第三产业的增加值占比作为产业结构和以石油消费比重作为能源结构,重新计算.得到以下结果.

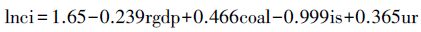

3.2.2 以第三产业的增加值占比作为产业结构我们得到的回归方程如下:

|

(6) |

可以发现,此时产业结构因素与碳排放强度关系变为反向关系.这主要是由于每个产业的碳排放强度具有较大的差异.第二产业的碳排放强度要大于第三产业的碳排放强度.因此,如果一个区域的第三产业比重大,通常情况下它相比其他省区的碳排放强度也要低.

计算得到各个因素对碳排放强度差异的贡献率,见图 5.与图 4相比,后期的各个因素的贡献率几乎一致.主要是前期(2000年以前)的贡献率出现了不一致的地方,图 4中2000年以前的经济贡献率要低于图 5,能源结构的贡献率要高于图 5.这主要是因为当以第三产业比重作为产业结构时,回归分析中第二产业比重的影响将会被包含在经济水平因素中.而第二产业在2000年以前是造成碳强度差异的主要因素.这也反映出了2000以前我国主要是农业转型为工业的特点.

|

| 图 5 第三产业占比作为产业结构 Fig. 5 Proportion of the third industry in the industrial structure |

然而,结合图 4和图 5容易发现,我国的产业结构对区域碳强度的差异的影响是越来越小的.

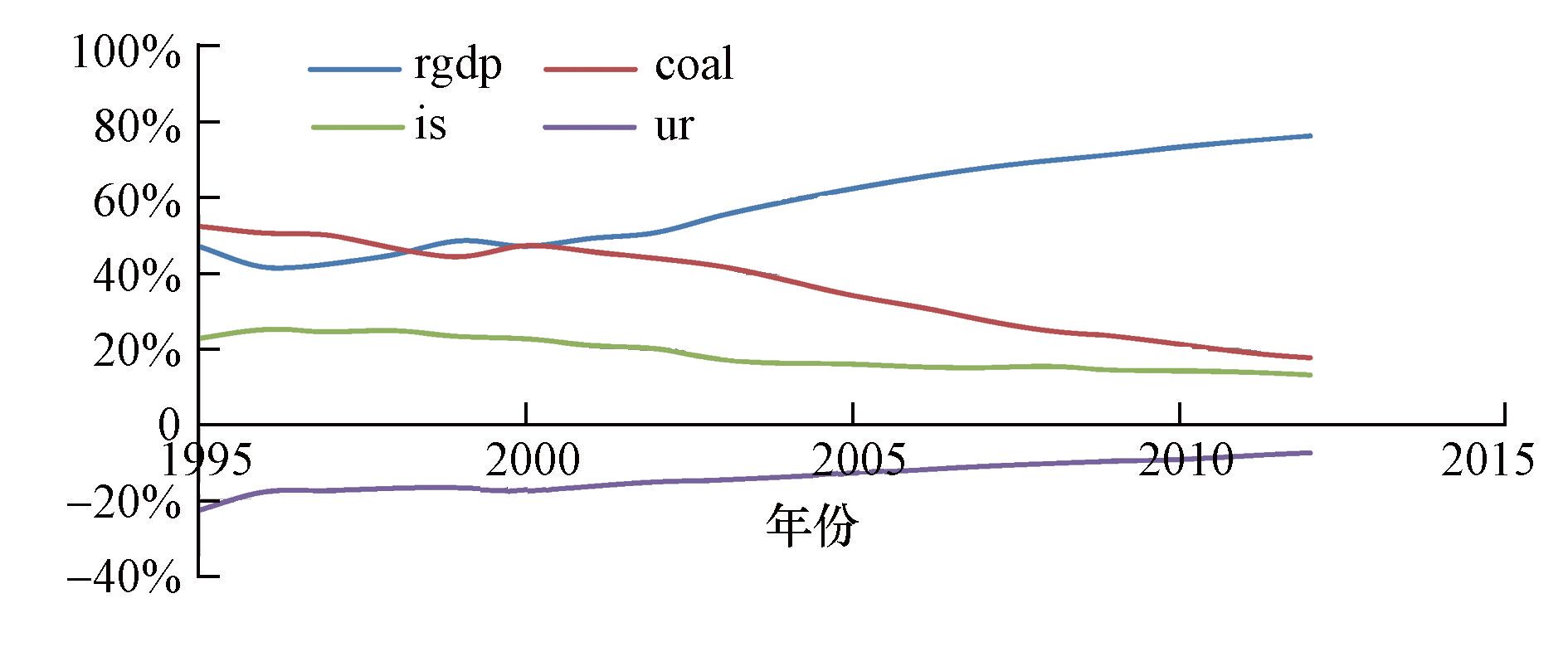

3.2.3 以石油占比为能源结构我们得到的回归方程如下:

|

(7) |

可以发现,此时能源结构因素与碳排放强度关系变为反向关系.这主要是由于产生相同热量的油比煤炭排放的二氧化碳要少.如果一个地区的能源结构中,油的比重大,煤炭的比重小,那么它的碳排放强度通常都会低.计算得到的各个因素对碳排放强度差异的贡献率见图 6.

|

| 图 6 以石油占比作为能源结构 Fig. 6 Proportion of oil proportion in the energy structure |

与图 4相比,图 6显示的结果有较大的变化.主要在于图 6中,能源结构的影响有了大幅提升.这说明各个地区的石油消费比重的差异是长期造成我国区域碳强度差异的主要因素.

图 6显示,近年来,石油对地区的碳强度差异也在逐年缩小.尤其是2008年之后,经济水平的贡献率仍然是主要的.这可能是因为,随着经济和管道运输的发展,各地的石油供给得以平衡.此外,国家在环境治理方面的政策也促使了很多地区石油得到发展.

然而,综合图 4、图 5和图 6,可以发现,经济水平是目前造成我国区域碳排放差异的主要因素.这应该是经济水平还包含了技术水平的影响.当地区之间的相对产业结构、能源结构变动稳定时,决定这个地区的碳排放强度的应当是使用这些能源的效率,即技术水平.

4 结论及其政策意义(Conclusion and policy implication)我们利用1995年到2012年的能源消费及水泥消费数据,计算得到了中国各地区碳排放量,通过ArcGIS显示各区域的碳排放强度,发现其呈现南低北高,东低西高的分布格局.由于各种碳减排政策的制定与实施力度的加强,对碳排放的降低也有了一定的效果,从结果中我们可以看出碳排放强度从1995年之后就呈现一个逐渐降低的趋势.本文也对各地区碳排放强度差异的影响因素进一步分析,利用可行广义最小二乘法对面板数据进行估计,得到碳排放强度与各因素之间的回归方程.利用回归方程进一步进行Shapley值分解,从1995—1997年,产业结构对碳排放强度差异的贡献值是最大的,为52.8%,其次是经济发展水平和能源结构,它们对碳排放强度差异的贡献分别为26.2%、22.4%.最后城市化水平对碳排放强度差异的贡献值为-1.44%,可见城市化水平对各地区碳排放强度差异起弱化作用.从1997年之后,经济发展水平跃居成为影响碳强度差异的首位因素,产业结构和能源结构对差异的贡献值次之.从整体上看来,经济发展水平对碳排放强度差异的贡献值逐渐增大,对差异的作用也逐渐突显出来,但是能源结构和产业结构对差异的贡献值逐渐减小,对差异的作用也逐渐弱化,但是对差异有正向作用.城市化水平在一定程度上降低了碳排放强度在各地区间的差异.将产业结构重新定义为第三产业占比之后,发现碳排放强度之间是反向关系,即第三产业比重越高的地区通常碳排放强度较低.将能源结构表示为石油占比计算后发现能源结构与碳排放强度存在相反关系,即一个区域的石油的比重大,煤炭的比重小,其碳强度会低.

所以,国家在制定碳减排政策时应该充分考虑到各地区碳排放强度的差异,其与全国碳强度差异在一定情况下存在不一致性.在全面实施碳减排的过程中,我们不仅仅需要关注各省区碳强度下降的幅度,同时要关注区域间碳强度的差异,鼓励各省市积极参加碳减排,根据每个区域的特点,进行有效、合理的方案的制定,充分调动每个区域参加碳减排活动的积极性,从而走可持续发展的道路.

其次,各区域经济发展的不平衡是影响碳排放差异的一个重要原因,因此对区域经济失衡的治理不仅仅是缩小地区发展水平的一个措施,同样也有利于缩小地区碳排放强度的差异,对中国经济绿色发展有积极的意义.对于经济欠发达的地区,可以引进新技术、新能源,鼓励技术创新,大力发展经济,而经济发达地区与欠发达地区之间可以加强人才的流动,促进技术水平在空间上的推进,进一步调整欠发达地区的能源结构.

结果显示,总体上我国的产业结构、能源结构对区域的碳强度差异的影响是越来越小.而包含了技术水平的经济水平决定了地区间的碳强度差异.因此,改善一个地区的碳排放强度,目前最有效的办法是提高经济落后地区的技术水平.

另一方面,石油比重仍然有着较大的影响,因此它在调节区域碳强度差异方面也仍然有较大的作用.因此,在碳排放强度高的地区用油或者更加清洁的能源替代煤炭的能源将能有效改善我国的碳排放强度差异.

| [1] | Albrecht J, François D, Schoors K. 2002. A Shapley decomposition of carbon emissions without residuals[J]. Energy policy , 30 (9) : 727–736. DOI:10.1016/S0301-4215(01)00131-8 |

| [2] | Andersson F N, Karpestam P. 2013. CO2 emissions and economic activity: Short-and long-run economic determinants of scale, energy intensity and carbon intensity[J]. Energy Policy , 61 : 1285–1294. DOI:10.1016/j.enpol.2013.06.004 |

| [3] | Cheng Y, Wang Z, Ye X, et al. 2014. Spatiotemporal dynamics of carbon intensity from energy consumption in China[J]. Journal of Geographical Sciences , 24 (4) : 631–650. DOI:10.1007/s11442-014-1110-6 |

| [4] | 程叶青, 王哲野, 张守志, 等.2013. 中国能源消费碳排放强度及其影响因素的空间计量[J]. 地理学报 , 2013, 68 (10) : 1418–1431. |

| [5] | 陈志建, 王铮, 孙翊.2015. 中国区域人均碳排放的空间格局演变及俱乐部收敛分析[J]. 干旱区资源与环境 , 2015 (4) : 24–29. |

| [6] | Clarke-Sather A, Qu J, Wang Q, et al. 2011. Carbon inequality at the sub-national scale: a case study of provincial-level inequality in CO 2 emissions in China 1997-2007[J]. Energy Policy , 39 (9) : 5420–5428. DOI:10.1016/j.enpol.2011.05.021 |

| [7] | CO IEA. 2009. Emissions from Fuel Combustion[R]. Paris: OECD/IEA |

| [8] | 邓吉祥, 刘晓, 王铮.2014. 中国碳排放的区域差异及演变特征分析与因素分解[J]. 自然资源学报 , 2014, 02 : 189–200. |

| [9] | Du L, Wei C, Cai S. 2012. Economic development and carbon dioxide emissions in China: Provincial panel data analysis[J]. China Economic Review , 23 (2) : 371–384. DOI:10.1016/j.chieco.2012.02.004 |

| [10] | Duro J A, Padilla E. 2006. International inequalities in per capita CO2 emissions: a decomposition methodology by Kaya factors[J]. Energy Economics , 28 (2) : 170–187. DOI:10.1016/j.eneco.2005.12.004 |

| [11] | 杜立民.2010. 我国二氧化碳排放的影响因素: 基于省级面板数据的研究[J]. 南方经济 , 2010, 11 : 20–33. |

| [12] | Fan Y, Liu L C, Wu G, et al. 2007. Changes in carbon intensity in China: empirical findings from 1980-2003[J]. Ecological Economics , 62 (3) : 683–691. |

| [13] | Greening L A, Ting M, Krackler T J. 2001. Effects of changes in residential end-uses and behavior on aggregate carbon intensity: comparison of 10 OECD countries for the period 1970 through 1993[J]. Energy Economics , 23 (2) : 153–178. DOI:10.1016/S0140-9883(00)00059-1 |

| [14] | 郭四代, 陈刚, 杜念霜.2012. 我国新能源消费与经济增长关系的实证分析[J]. 企业经济 , 2012, 05 : 35–37. |

| [15] | Haines A, Smith K R, Anderson D, et al. 2007. Policies for accelerating access to clean energy, improving health, advancing development, and mitigating climate change[J]. The Lancet , 370 (9594) : 1264–1281. DOI:10.1016/S0140-6736(07)61257-4 |

| [16] | 贺胜兵, 刘友金, 周华蓉.2011. 我国工业碳强度的空间分布及影响因素研究[J]. 地域研究与开发 , 2011, 30 (4) : 1–5. |

| [17] | Liao Z, Zhu X, Shi J. 2014. Case study on initial allocation of Shanghai carbon emission trading based on shapley value[J]. Journal of Cleaner Production , 103 : 338–344. |

| [18] | 李敬, 冉光和, 万广华.2007. 中国区域金融发展差异的解释——基于劳动分工理论与Shapley值分解方法[J]. 经济研究 , 2007, 05 : 42–54. |

| [19] | 刘燕华, 葛全胜, 何凡能, 等.2008. 应对国际CO2减排压力的途径及我国减排潜力分析[J]. 地理学报 , 2008, 63 (7) : 675–682. |

| [20] | 李向阳.2010. 全球气候变化规则与世界经济的发展趋势[J]. 国际经济评论 , 2010, 01 : 19–28. |

| [21] | 邵燕斐, 王小斌.2015. 中国省域碳强度驱动因素研究——基于空间计量模型[J]. 技术经济与管理研究 , 2015, 03 : 109–113. |

| [22] | Shorrocks A F. 2013. Decomposition Procedures for Distributional Analysis:A Unified Framework Based on the Shapley Value[J]. Journal of Economic Inequality , 11 (1) : 99–126. DOI:10.1007/s10888-011-9214-z |

| [23] | 孙耀华, 仲伟周, 庆东瑞.2012. 基于 Theil 指数的中国省际间碳排放强度差异分析[J]. 财贸研究 , 2012 (3) : 1–7. |

| [24] | Wan G H. 2002. Regression-based Inequality Decomposition: Pitfalls and a Solution Procedure[J]. General Information , 101 : 1–12. |

| [25] | Wan G H. 2004. Accounting for income inequality in rural China: a regression-based approach[J]. Journal of Comparative Economics , 32 (2) : 348–363. DOI:10.1016/j.jce.2004.02.005 |

| [26] | Wang Z, Geng L. 2015. Carbon emissions calculation from municipal solid waste and the influencing factors analysis in China[J]. Journal of Cleaner Production , 104 : 177–184. DOI:10.1016/j.jclepro.2015.05.062 |

| [27] | Wang Z, Zhang S, Wu J. 2012. A new RICEs model with the global emission reduction schemes[J]. Chinese Science Bulletin , 57 (33) : 4373–4380. DOI:10.1007/s11434-012-5272-2 |

| [28] | 王铮, 刘晓, 黄蕊, 等.2013. 平稳增长条件下中国各省市自治区的排放需求估计[J]. 中国科学院院刊 , 2013, 28 (1) : 85–93. |

| [29] | Xu S C, He Z X, Long R Y. 2014. Factors that influence carbon emissions due to energy consumption in China: Decomposition analysis using LMDI[J]. Applied Energy , 127 : 182–193. DOI:10.1016/j.apenergy.2014.03.093 |

| [30] | 杨骞, 刘华军.2012. 中国二氧化碳排放的区域差异分解及影响因素——基于1995~2009年省际面板数据的研究[J]. 数量经济技术经济研究 , 2012, 5 : 36–49. |

| [31] | 杨骞, 刘华军.2012. 中国碳强度分布的地区差异与收敛性——基于1995-2009年省际数据的实证研究[J]. 当代财经 , 2012 (2) : 87–98. |

| [32] | 姚幸颖, 王克, 刘琦媛.2014. 基于Theil指数KAYA分解方法的中国地区碳排放差异性及其影响因素分析[J]. 环境保护科学 , 2014, 05 : 90–96. |

| [33] | 虞义华, 郑新业, 张莉.2011. 经济发展水平、产业结构与碳排放强度——中国省级面板数据分析[J]. 经济理论与经济管理 , 2011, 03 : 72–81. |

| [34] | Zha D, Zhou D. 2007. The Inequality about Provincial Energy Efficiency and Its Related CO2 Emission: Decomposition Based on Kaya[J]. Systems Engineering , 11 : 65–71. |

| [35] | Zhang Y J, Liu Z, Zhang H, et al. 2014. The impact of economic growth, industrial structure and urbanization on carbon emission intensity in China[J]. Natural hazards , 73 (2) : 579–595. DOI:10.1007/s11069-014-1091-x |

| [36] | Zhang Y J, Wang A D, Da Y B. 2014. Regional allocation of carbon emission quotas in China: Evidence from the Shapley value method[J]. Energy Policy , 74 : 454–464. DOI:10.1016/j.enpol.2014.08.006 |

| [37] | 张建华, 欧阳轶雯.2003. 外商直接投资, 技术外溢与经济增长[J]. 经济学 (季刊) , 2003, 2 (3) : 645–665. |

| [38] | Zhao M, Tan L, Zhang W, et al. 2010. Decomposing the influencing factors of industrial carbon emissions in Shanghai using the LMDI method[J]. Energy , 35 (6) : 2505–2510. DOI:10.1016/j.energy.2010.02.049 |

| [39] | Zhong Z, Huang R, Tang Q, et al. 2015. China's provincial CO2 emissions embodied in trade with implications for regional climate policy[J]. Frontiers of Earth Science , 9 (1) : 77–90. DOI:10.1007/s11707-014-0450-y |

| [40] | 仲云云, 仲伟周.2012. 我国碳排放的区域差异及驱动因素分析[J]. 财经研究 , 2012, 2 : 123–133. |

| [41] | 周杰琦, 汪同三.2014. 地区经济增长与碳强度差异的收敛性及其机理:基于中国省际面板数据的实证分析[J]. 社会科学研究 , 2014 (5) : 66–73. |

| [42] | 周一星, 于海波.2002. 以"五普"数据为基础对我国城镇化水平修补的建议[J]. 统计研究 , 2002, 4 : 44–47. |

| [43] | 朱勇, 张宗益.2005. 技术创新对经济增长影响的地区差异研究[J]. 中国软科学 , 2005, 11 : 92–98. |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36