进入21 世纪以来,全球气候变化作为人类社会面临的最严峻挑战,得到了全社会的广泛关注(IPCC,2007).IPCC第四次评估指出,过去的50年间全球平均气温升高,超过90%以上与人类燃烧化石燃料排放的温室气体有关(IPCC,2007),其中,CO2被认为是引起全球变暖最重要的温室气体之一(方精云等,2011;王少剑等,2015).因此,减少CO2排放量、建立低碳环保型社会已成为当前应对气候变化的基本共识(Soytas et al., 2007;谢鸿宇等,2008;朱永彬等,2009;World Resources Institute(WRI),2010).随着城市化进程的加快,我国城市居民生活能源消费已成为仅次于工业能源消费的第二大部门(李科,2013),城市居民完全能源消耗的CO2排放量已占城市总碳排放量的30%~60%(Rosa et al., 2010;IPCC,2007;国家统计局,2008;张艳等,2012),从而使城市居民生活能源消费成为碳排放增长的新源泉,未来城市居民生活能源碳排放对环境造成的胁迫效应将更加显著.鉴于此,当前急需探明城市居民生活能源碳排放的时空格局及其影响因素,以便寻求减少碳排放的有效措施.

近年来,城市居民生活能源碳排放作为碳排放增长的新源泉,引起了国内外学者的关注.王妍等(2009)利用投入产出的分析方法,测算了1995—2004年中国城镇居民生活消费诱发的完全能源消耗;Wei等(2007)采用Consume Lifestyle Approach(CLA)法,对比分析了1999—2002年间中国城乡居民生活方式对能源消费及CO2排放的直接和间接影响;冯玲等(2011)分析了中国1999—2007年城镇居民生活直接、间接能源消费及其碳排放的动态变化特征,并对其潜在的影响因素进行了分析;张钢锋等(2014)利用美国劳伦斯伯克利国家实验室开发的Urban-RAM模型,对上海市居民生活碳排放情况进行了定量分析;柴彦威等(2011)利用北京市居民活动日志调查数据,探讨了居民家庭日常出行碳排放的发生机制及调控策略;其他学者(Kerkhof et al., 2009;Rosa et al., 2010)分别对居民消费、环境与碳排放之间的关系进行了研究;Liu等(2009)研究了1985—1995年中国居民消费模式的变化对CO2 与SO2 排放的影响,发现居民生活的直接能源消费及对强排放消费品的需求是影响温室气体排放的最主要因素;Carolina(2015)通过聚类分析方法研究了居民的生活能源消费方式,发现目前人们对衣、食、住、行等生活方式所产生的能源消费愈发关注,且对电力的使用大大提高.然而,现有研究更关注城市居民生活能源碳排放量的估算,而缺乏对城市居民生活能源碳排放的空间依赖性和异质性的探讨.为此,本文采用Theil指数、空间自相关等方法,分析2001—2012年我国城市居民生活能源碳排放的时空格局演变特征,并利用STIRPAT模型分析影响城市居民生活能源碳排放的关键因素,旨在为我国建设低碳型社会提供参考和借鉴.

2 数据来源与研究方法(Data sources and research methods) 2.1 数据来源城市居民生活能源碳排放包括直接碳排放和间接碳排放,其中,直接碳排放是指居民直接消费能源载体用于照明、供暖、制冷、炊事、交通出行等项目所产生的碳排放;间接碳排放是家庭生活过程中使用的各项产品与服务在其开发、生产、流通、使用和回收整个过程中所产生的CO2(王莉等,2015).目前,我国城市居民家庭生活中主要使用的能源有煤炭(指原煤、其他洗煤和型煤的总和)、油品(指汽油、煤油、柴油及液化石油气的总和)、天然气、电力和热力.本文主要以城市居民直接碳排放能源为研究对象,选取煤炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、天然气、电力、热力等9类能源作为核算指标.数据来源于2002—2013年《中国能源统计年鉴》,其核算参照《IPCC温室气体排放清单指南》中的表观消费量法,并将各能源消费量统一折算成标准煤消耗量.

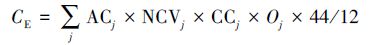

2.2 研究方法 2.2.1 CO2排放量的测算方法排放系数法是当前国内外研究中经常使用的方法,本文采用《IPCC国家温室气体清单指南》中所提供的基准方法,通过不同化石燃料的消耗量估算各种燃料产生的CO2,具体公式如下:

|

(1) |

式中,CE为城市居民生活直接CO2排放量(Gt);j为燃料品种;ACj为消费的化石燃料的实物量(万t或亿m3);NCVj为各燃料低位热值(kJ · kg-1或kJ · m-3),低位热值取自《中国能源统计年鉴》;CCj为燃料含碳量(kg · GJ-1),均采用IPCC参考值;Oj为氧化率,采用IPCC默认值100%,均视为完全燃烧;44/12为C转换为CO2的系数.

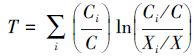

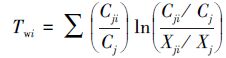

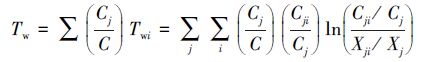

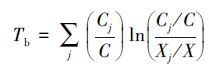

2.2.2 Theil指数为了分析我国城市居民人均生活能源碳排放的区域差异性,根据国务院发展研究中心的《地区协调发展的战略和政策》,将全国划分为八大经济区(根据国务院发展研究中心《地区协调发展的战略和政策》,将我国划分为八大经济区域:东北综合经济区(辽宁、吉林、黑龙江)、北部沿海综合经济区(北京、天津、河北和山东)、东部沿海综合经济区(上海、江苏、浙江)、南部沿海经济区(福建、广东、海南)、黄河中游综合经济区(陕西、山西、河南和内蒙古)、长江中游综合经济区(湖北、湖南、江西和安徽)、西南综合经济区(云南、贵州、四川、重庆和广西)、西北综合经济区(甘肃、青海、宁夏和新疆);鉴于西藏自治区、台湾省、香港和澳门特别行政区的相关数据缺失,因此,本文中不包括),利用Theil指数来衡量城市居民人均生活能源碳排放的区域差异.Theil指数越小,说明城市居民人均生活能源碳排放的区域差异越小,反之亦反.可将Theil指数分解为八大经济区间城市居民人均生活能源碳排放的差异和八大经济区内部城市居民人均生活能源碳排放的差异,以考察它们对全国整体差异的影响和贡献.其计算公式为:

|

(2) |

|

(3) |

|

(4) |

|

(5) |

式中,T为城市居民人均生活能源碳排放的总体Theil指数;Twi为八大经济区域内各省城市居民人均生活能源碳排放的Theil指数;Tw为八大经济区域内城市居民人均生活能源碳排放的Theil指数,Tb为八大经济区域间城市居民人均生活能源碳排放的Theil指数,Tw和Tb分别代表八大经济区域内部与八大经济区域间城市居民人均生活能源碳排放的差异;C为各省城市居民人均生活能源碳排放量;Cj为各经济区城市居民人均生活能源碳排放量;Ci为各省城市居民人均生活能源碳排放量;Cji为j经济区内i省的城市居民人均生活能源碳排放量;X为各省城市人口数;Xj为各经济区城市人口数;Xi为各省城市人口数;Xij为j经济区内i省的城市人口数.

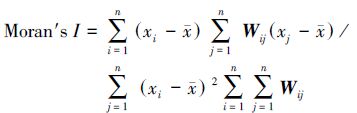

2.2.3 空间自相关空间自相关是空间场中数值聚集程度的一种量度,它以空间权重为基础,通过测度城市居民人均生活能源碳排放量在空间上的集聚或分散程度,反映城市居民人均生活能源碳排放的空间格局及变化特征,可分为全局自相关和局部自相关(赵荣钦等,2010).本文采用一阶Queen权重矩阵.全局自相关用于探测整个区域的空间模式,即从空间整体上描述城市居民人均生活能源碳排放空间分布的集聚情况,用Moran's I指数来衡量,公式如下:

|

(6) |

式中,n为研究区域的空间样本个数,xi和xj表示空间样本单元的相应属性值,W ij是空间权重系数矩阵,表示空间单元的邻近关系.Moran's I指数值介于[-1,1]之间,值越接近1,表明具有相似属性的空间单元越集中;值越接近-1,表明具有相异属性的空间单元越集中;若值接近或等于0,则表明空间单元属性属于随机分布状态(赵云泰等,2011).

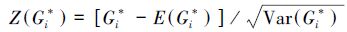

全局自相关能够较好地描述整体的综合指标,但整体空间中存在部分正或负的空间自相关共存,因此,运用局部自相关测度来揭示可能的空间变异性,采用Getis-OrdG*i模型检验局部地区是否存在统计显著的高值或低值,公式如下:

|

(7) |

式中,E Gi 和VAR Gi 是其理论期望和理论方差,若Z(G*i)为正,且Z值显著,表明位置i周围的值相对较高,属高值空间集聚,即“热点”区;反之,为“冷点”区.

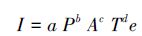

2.2.4 STIRPAT模型1970年初,美国斯坦福大学教授Ehrlich与Holdrens为了研究人口对环境变化的影响,建立了著名的IPAT等式(Ehrlich et al., 1971):

|

(8) |

式中,I、P、A、T分别表示环境压力、人口数量、富裕度及技术.

York等(2003)在经典的IPAT等式基础上改造而成的人口、富裕和技术随机回归影响模型(STIRPAT模型),由于能较好地衡量人文因素对环境的影响而得到了广泛应用,本研究采用STIRPAT模型分析影响城市居民生活能源碳排放的关键因素:

|

(9) |

式中,a为该模型的系数;b、c、d分别为人口数量、富裕度、技术等人文驱动力指数;e为模型的误差.STIRPAT模型是定量分析人文驱动力对环境压力影响的一种有效的方法,目前已被广泛用于碳排放研究中.该模型容许增加社会或其他控制因素来分析它们对城市居民生活能源碳排放的影响,但增加的变量要与式(9)指定的乘法形式具有概念上的一致性.另外,由于当前缺乏统一的技术测量指标,实际应用中都是将T归于残差项,而不是单独估计.为了衡量各因素对城市居民生活能源碳排放的影响作用大小,可将式(9)转换成对数形式:

|

(10) |

转变为对数形式的STIRPAT模型中的估计系数与经济学中弹性的解释一致.如果估计系数(b或c)等于1,说明城市居民生活能源碳排放与各因素(P或A)存在同比例的单调变化;如果系数大于1,说明增加该因素引起的城市居民生活能源碳排放量的增加速度超过该因素的变化速度;如果系数小于1(但大于0),说明增加该因素引起的城市居民生活能源碳排放量的增加速度小于该因素的变化速度;如果小于0,则说明增加该因素具有降低城市居民生活能源碳排放量的作用(赵雪雁,2010).

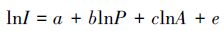

3 结果与分析(Results and analysis) 3.1 中国城市居民生活能源碳排放的总体特征随着城镇化进程的加快,我国城镇人口数量不断增长,从2001年的4.81×104万人上升到2012年的7.12×104万人,年增长率为3.63%;城市居民生活能源碳排放总量也由2.34 Gt 增加到6.47 Gt(1 Gt=109 t),年增长率为9.69%;城市居民人均生活能源碳排放量从4.86 t · 人-1增加到6.94 t · 人-1,年增长率为3.29%.进一步分析发现,2001—2002年间我国城市居民生活能源碳排放增长相对平缓,其中,生活能源碳排放总量的年增长率为10.26%,人均生活能源碳排放量的年增长率为3.97%;2003—2005年间我国城市居民生活能源碳排放快速增长,其中,生活能源碳排放总量年增长率达13.61%,人均生活能源碳排放量年增长率达9.93%;2006—2012年间我国城市居民生活能源碳排放增速减缓,其中,生活能源碳排放总量年增长率下降至10.21%,而人均生活能源碳排放量年增长率下降至2.15%(图 1).

|

| 图 1 2001—2012年城市居民生活能源碳排放量趋势 Fig. 1 Trends of carbon emission of urban residents life energy consumption from 2001 to 2012 |

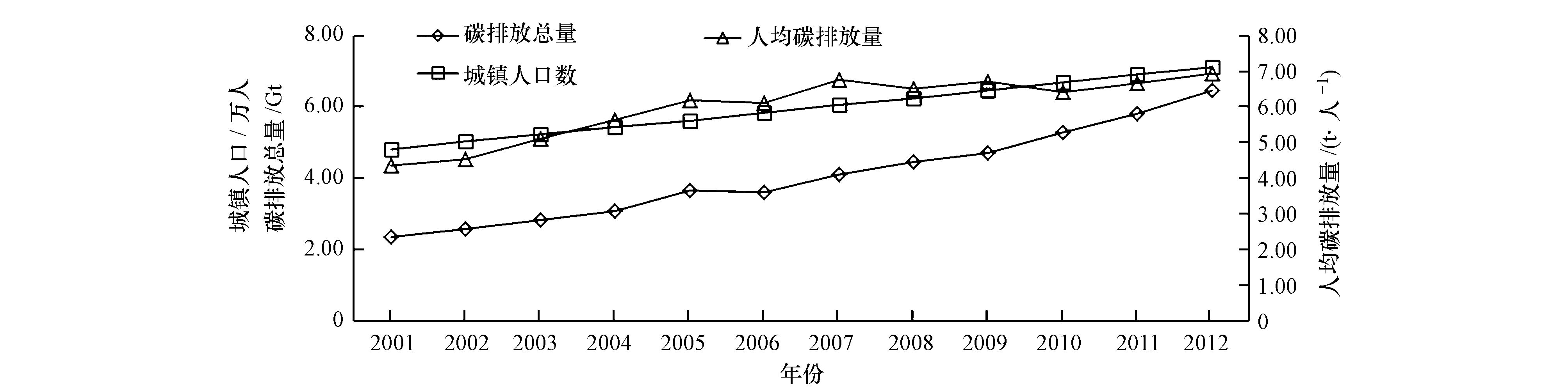

从经济区尺度来看,东部、西南、黄河中游及长江中游经济区城市居民生活能源碳排放总量、人均生活能源碳排放量增长速度均较快;而北部和西北经济区城市居民生活能源碳排放总量、人均生活能源碳排放量增长速度较慢.如图 2a所示,八大经济区城市居民生活能源碳排放总量的极化现象显著,其中,北部经济区的城市居民生活能源碳排放总量历年来一直居于八大经济区之首,2012年该区城市居民生活能源碳排放总量达11.60 Gt,而西北经济区历年来一直处于八大经济区之末,2012年城市居民生活能源碳排放总量仅为3.30 Gt,高值区与低值区的城市居民生活能源碳排放总量差异达到3倍以上.从人均生活能源碳排放量来看(图 2b),八大经济区的城市居民人均生活能源碳排放量分化明显,其中,东北经济区位于第一层级,人均生活能源碳排放量均为10.00 t · 人-1以上(除2001年黄河中游地区较低);北部、西北和黄河中游经济区位于第二层级,人均生活能源碳排放量均为6.00~10.00 t · 人-1之间;东部、西南和长江中游经济区为第三层级,人均生活能源碳排放量为6.00 t · 人-1以下.

|

| 图 2 八大经济区城市居民生活能源碳排放总量(a)和人均生活能源碳排放量(b)变化趋势 Fig. 2 Trends of total carbon emission(a)and carbon emission per capita(b)from urban residents energy consumption in eight economic zones from 2001 to 2012 |

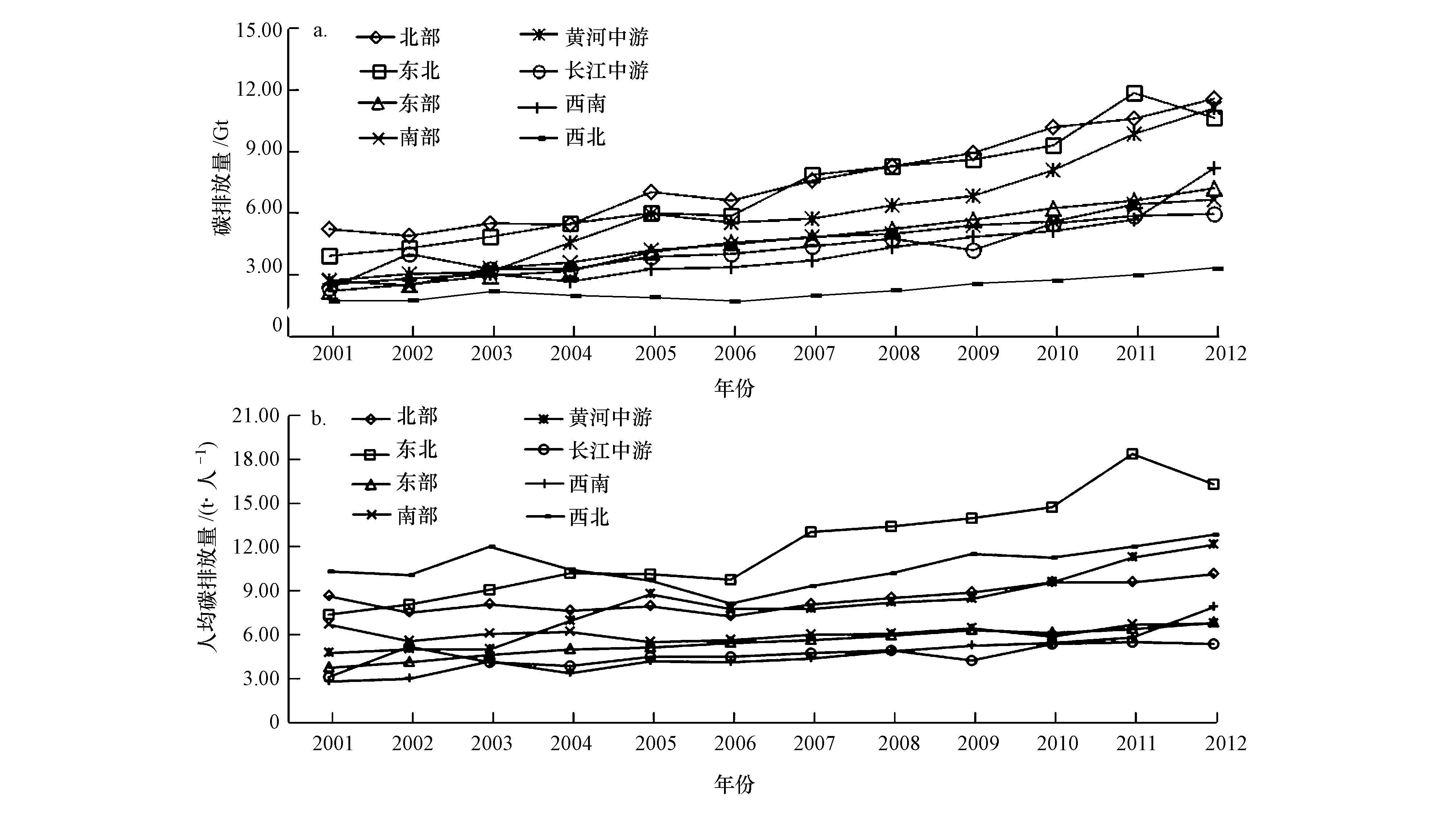

从省域尺度来看,2001—2012年间山东、广西和内蒙古的城市居民生活能源碳排放总量增长幅度较大(图 3),其中,山东省的城市居民生活能源碳 排放总量增幅最大,为31.90%;而浙江、江西、河北和甘肃的城市居民生活能源碳排放总量增长幅度较小,其中,浙江省的增幅为-0.52%.与此同时,内蒙古、宁夏、广西的城市居民人均生活能源碳排放量增长幅度较大,其中,内蒙古的增幅为22.59%;而青海、甘肃、云南省的增长幅度均较小,其中,青海省城市居民人均生活能源碳排放量从2001年的0.03 t · 人-1下降到2012年的0.02 t · 人-1,年均下降为3.6%(图 3).

|

| 图 3 各省城市居民生活能源碳排放总量(a)和人均生活能源碳排放量(b)变化趋势 Fig. 3 Trends of total carbon emission(a)and carbon emission per capita(b)from urban residents' life energy consumption in provinces from 2001 to 2012 |

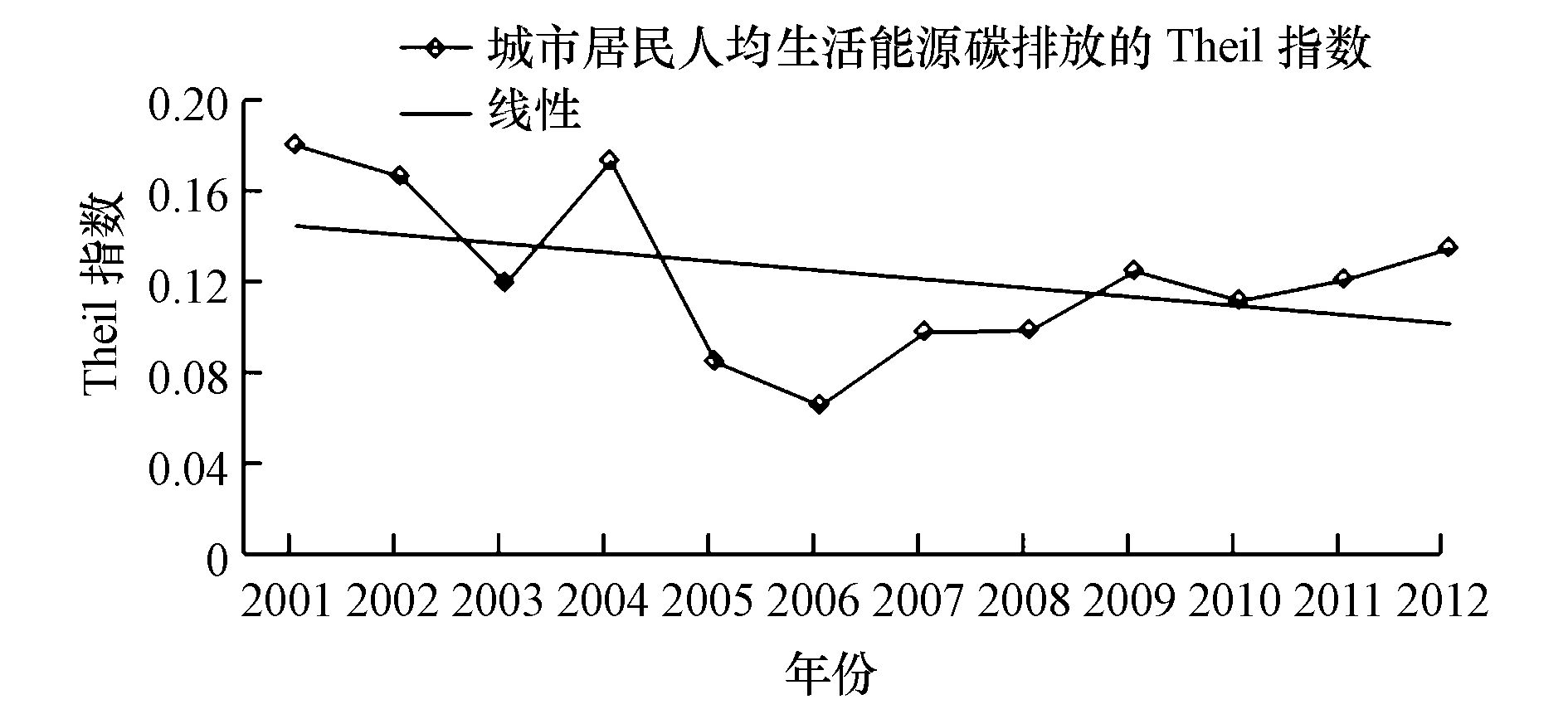

2001—2012年间,我国城市居民人均生活能源碳排放量的区域差异总体上呈缩小趋势,其Theil指数的变化趋势为0.04/10a,但期间存在较大的波动性(图 4).其中,2001—2003年间区域差异趋于缩小,Theil指数由0.18降为0.12;2003—2004年间区域差异趋于增大,其中,2004年的Theil指数达到0.17;而2004—2006年间区域差异又趋于缩小,Theil指数由0.17降为0.07;2006—2012年间区域差异又趋于增大,Theil指数由0.07增加为0.13.

|

| 图 4 城市居民生活能源人均碳排放的区域差异 Fig. 4 Regional differences in carbon emission per capita from urban residents' life energy consumption |

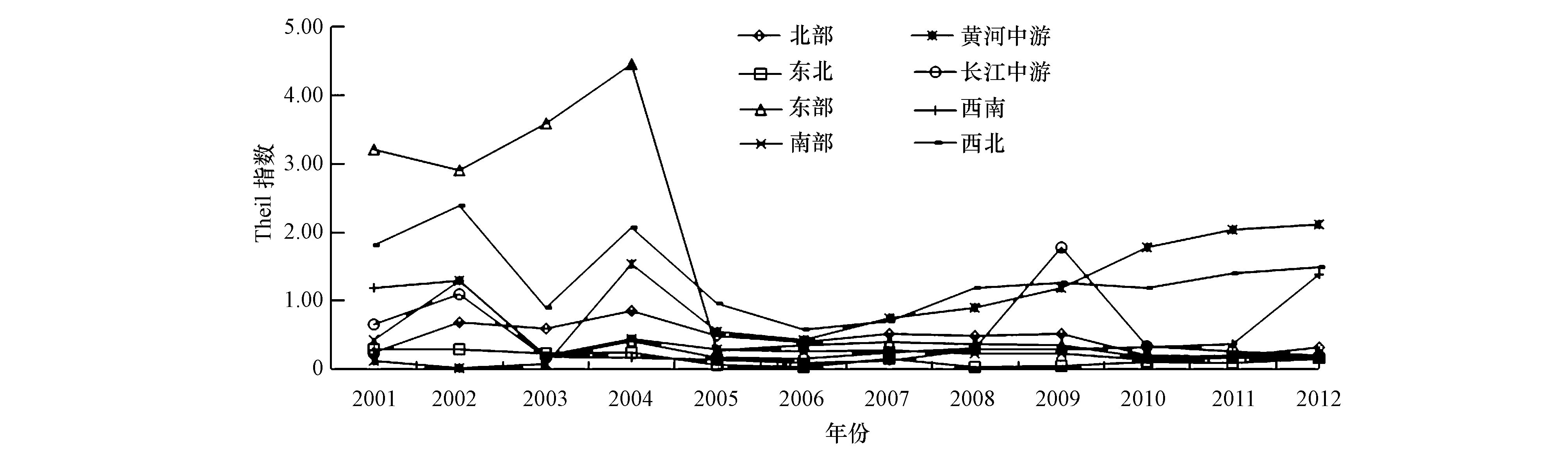

从各经济区城市居民人均生活能源碳排放Theil指数的变化趋势来看(图 5),2001—2012年间北部、西南和黄河中游经济区的Theil指数呈增加趋势,说明这些经济区城市居民人均生活能源碳排放的差异逐渐拉大,其中,黄河中游经济区Theil指数的增幅最大,达1.99%;而东部、南部、西北、东北及长江中游经济区的Theil指数呈减小趋势,说明这些经济区城市居民人均生活能源碳排放的差异逐渐缩小,其中,东部经济区Theil指数的降幅最大,达3.02%.

|

| 图 5 八区域城市居民生活能源人均碳排放Theil指数的演变趋势 Fig. 5 Trends of carbon emission per capita from urban residents' life energy consumption in eight economic zones |

通过分解Theil指数,可将我国城市居民人均生活能源碳排放的总体差异分解为八大经济区域间的差异和各经济区域内部差异.由表 1可知,八大经济区域间的差异是导致我国城市居民人均生活能源碳排放总体差异的主要原因,其对总体差异的贡献率达到了57.90%,而各经济区域内部城市居民人均生活能源碳排放的水平相近,其差异的贡献率为42.10%.其中,西北经济区的区域内部差异最大,黄河中游经济区次之,东北经济区最小.从对城市居民人均生活能源碳排放总体差异的贡献率变化趋势来看,2001、2003、2007—2010年八大经济区域内的Theil指数高于经济区域间的Theil指数,说明这些年份各经济区域内部差异对全国总体差异的贡献率高于经济区域间差异的贡献率;而2002、2004—2006、2011—2012年八大经济区域内的Theil指数低于经济区域间的Theil指数,说明这些年份经济区域内部差异对全国总体差异的贡献率低于经济区域间差异的贡献率.

| 表 1 城市居民人均生活能源碳排放Theil指数的贡献率 Table 1 Theil index contribution of the urban residents' life energy carbon emissions per capita |

从2001—2012年中国城市居民人均生活能源碳排放的空间自相关分析可知,各年份Moran's I值 均为正,且均在99%的置信水平以上,其检验结果显著,表明我国城市居民人均生活能源碳排放具有显著的空间正相关性,即各省城市居民人均生活能源碳排放的空间分布并非呈现完全的随机性,而表现出相似值之间的空间集聚,即城市居民人均生活能源碳排放较高的省份相对地趋于和城市居民人均生活能源碳排放较高的省份相邻,反之亦然;2001年以来,城市居民人均生活能源碳排放水平相似的省域在空间上呈集中分布,“集中”趋势较为稳定,且集聚态势愈发明显.

| 表 2 中国城市居民生活能源人均碳排放全局自相关Moran's I值及检验值 Table 2 Global Moran's I of carbon emission per capita and test values in China from 2001 to 2012 |

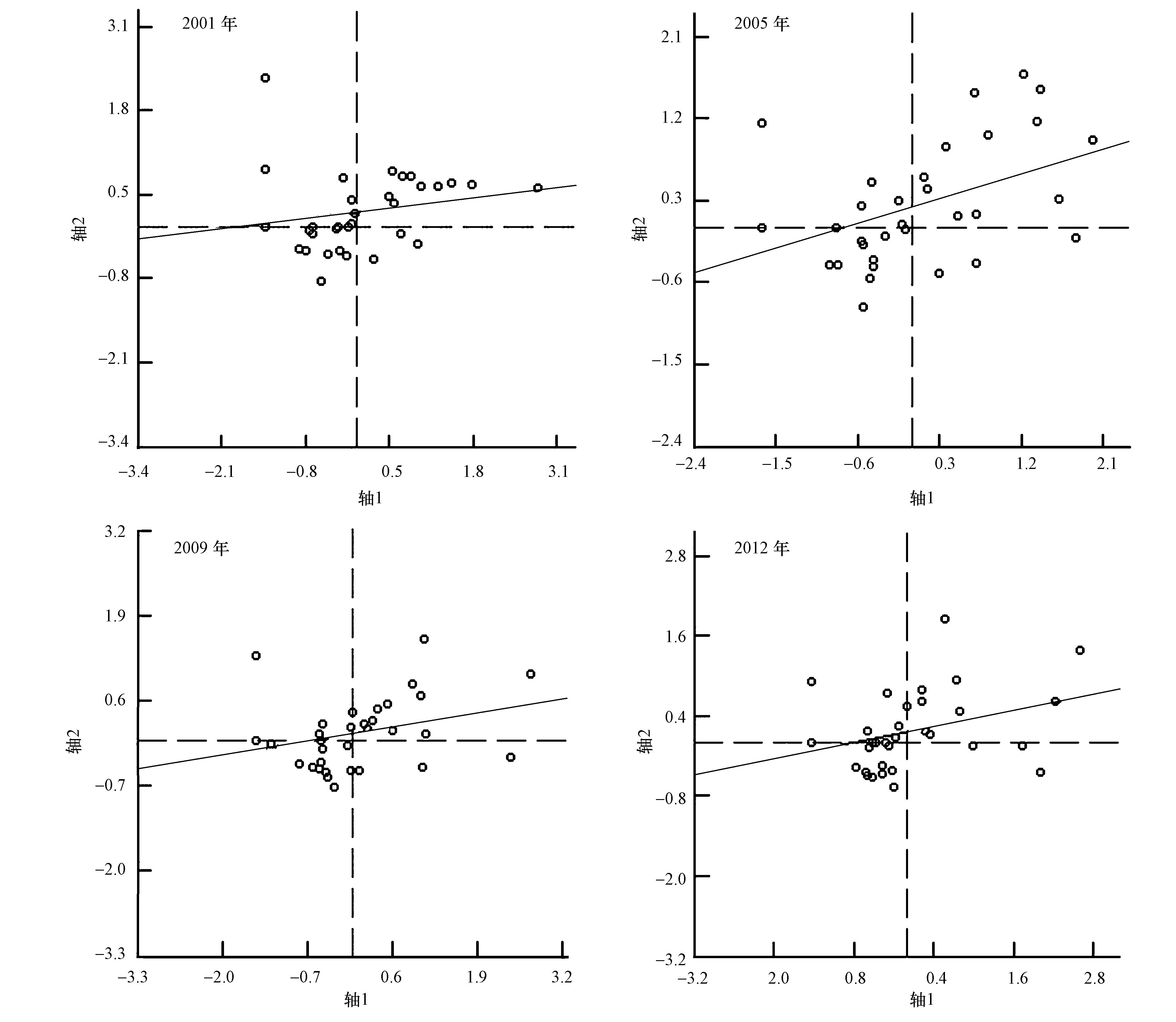

依据Moran散点图(图 6),其中,“高-高”(HH)和“低-低”(LL)象限表明城市居民人均生活能源碳排放的观测值存在较强的空间正相关性,即具有均质性;“高-低”(HL)和“低-高”(LH)表示存在较强的空间负相关,即空间单元存在异质性(Wong et al., 2005).HL显著区是局部高值离群点类型,即城市居民人均生活能源碳排放相对高于周围省份;LH区是局部低值离群点类型.从2001、2005、2009及2012年的Moran散点图来看,各年份中位于HH和LL象限的样本数分别占总样本量的56%、65%、65%和56%,位于HL和LH象限的样本比例分别为44%、35%、35%和44%.这表明研究时段内城市居民人均生活能源碳排放的空间异质性先上升后下降,但总体上城市居民人均生活能源碳排放在局部范围内仍具有较高的空间相关性,局部集聚格局显著,且除2012年以外,HH集聚类型的省份均比LL集聚类型的省份多,但统计检验显著区较少,因此,趋于显现的“凹点”现象仅为概率事件.

|

| 图 6 中国主要年份城市居民生活能源人均碳排放Moran散点图 Fig. 6 Moran scatter plot of energy carbon emission per capita in China |

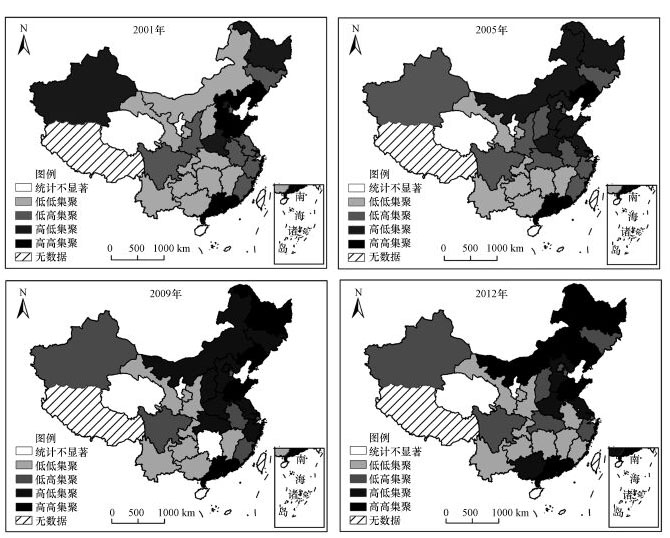

2001—2012年间,我国城市居民人均生活能源碳排放的“冷点”区(LL集聚区)空间格局相对较为稳定,主要分布于东部和南部经济区(图 7).近年来,该地区通过采取产业结构升级、节能减排等措施提高了能源利用效率,从而使得城市居民人均生活能源碳排放量降低;同时,受东部和南部经济区辐射带动效应的影响,长江中游经济区部分省域也呈现出向低值区发展的趋势,如江西、安徽省等.

|

| 图 7 中国主要年份城市居民生活能源人均碳排放空间集聚格局 Fig. 7 Spatial agglomeration pattern of energy carbon emission per capita in China |

然而,2001—2012年间我国城市居民人均生活能源碳排放的“热点”区的变化较大,除2012年广西有分布以外,其余年份“热点”区在西北、东北和黄河中游经济区均有分布,其中,新疆、内蒙古和黑龙江省作为“热点”区的稳定度较高.其中,2001年“热点”区主要集中在新疆、青海和宁夏省;2005年“热点”区增加,主要集中在新疆、内蒙古、陕西及黑龙江等省份,其总体趋势向东部和黄河中游地区移动,究其原因,西北地区作为我国重要的煤炭和油气基地,能源资源等原材料的开采消费比例较高,但伴随着鄂尔多斯盆地地区油气资源的开发,能源消耗的中心逐渐向内蒙古地区转移;同时,国家对振兴东北战略的提出,大力推动了东北经济区的重工业和基础设施建设等能源消耗产业的发展,从而使得东北地区呈现“热点”区分布;而2009年“热点”区趋于减少,主要分布在新疆、黑龙江及湖南省;2012年“热点”区又趋于增加,主要分布于新疆、内蒙古、黑龙江和广西省,就内蒙古而言,近年来,其工业多以重工业及化工能源工业为主,因此,对能源和原材料的消耗较大.

3.4 影响城市居民生活能源碳排放的因素现有研究表明,影响居民生活能源消费碳排放的主要因素有人口、经济、生活方式及政策等(孙涵等,2015).为了进一步考察我国城市居民生活能源碳排放的影响因素,本研究将城市人口规模、城市居民可支配收入、城市居民生活消费支出、城市居民能源消费结构(家庭电力消耗占总家庭能耗的比率)、城市居民年龄结构(青壮年(15~65岁)人口比例)、地区虚拟变量(南方取0,北方取1)等引入STIRPAT模型.

由于STIRPAT模型是随机形式,如果理论上合适,可以增加人文因素对数形式的二项式或多项式来验证是否存在环境Kuznets曲线假说.为此,在STIRPAT模型自变量中增加了城市居民可支配收入的二次平方项,构成STIRPAT模型2.为避免引入城市居民可支配收入的二次项与城市居民可支配收入的共线性,对城市居民可支配收入的二次项进行标准化处理.城市居民可支配收入二次项标准化的具体处理过程为用城市居民可支配收入的对数减去城市居民可支配收入对数的平均值,然后平方来减少与城市居民可支配收入的共线性,得到影响城市居民生活能源碳排放关键因素的STIRPAT模型(表 3).

| 表 3 影响城市居民生活能源碳排放关键因素的最小二乘法估计结果 Table 3 OLS estimated results of key factors impact on carbon emission from residents' life energy consumption |

模型1的拟合优度达到0.863,F统计量为376.549,在0.001水平上显著,Durbin-Watson统计量为2.020,说明城市人口规模、城市居民可支配收入、城市居民生活消费支出、城市居民能源消费结构、城市居民年龄结构、地区虚拟变量对城市居民生活能源碳排放的解释度达到86.3%;模型2在模型1的基础上增加了城市居民可支配收入的二次项,拟合优度为0.863,F统计量达324.911,在0.001水平上显著,Durbin-Watson统计量为1.989,方程拟合非常好.

拟合结果显示,在模型1中,城市居民生活消费支出、青壮年人口比重的非标准化系数都大于1,分别为1.009、1.118;模型2中二者的非标准化系数分别达1.032、1.282,说明增加城市居民生活消费支出和青壮年人口比例引起的碳排放量的增加速度超过了其自身的变化速度.模型1、模型2中的标准化系数显示,城市居民生活消费支出作为影响我国城市居民生活能源碳排放的重要因素,其标准化系数分别为0.488、0.499,究其原因在于消费增长带动能源需求增长,从而增加了城市居民生活能源碳排放量;而年龄结构的标准化系数较低,模型1、模型2中分别为0.052、0.060,似乎显得其对碳排放量的影响不大,但实际上年龄结构也是影响城市居民生活能源碳排放的重要因子(彭希哲等,2010).

模型1和模型2中,城市人口规模、城市居民可支配收入及地区虚拟变量的非标准化系数均小于1但大于0,说明增加人口数量、提高居民富裕水平引起的城市居民生活能源碳排放量的增加速度低于其本身的变化速度,且在模型1和模型2中,城市人口规模的标准化系数均高达0.792,是引起我国城市居民生活能源碳排放的最主要因素,因此,有效控制我国城市人口规模对减少城市居民生活能源碳排放非常关键;同时,地区虚拟变量的标准化系数显示,受地区差异的影响,北方城市居民生活能源碳排放量明显高于南方.

模型1和模型2中,能源消费结构的非标准化系数均小于0,分别为-0.522、-0.526,表明提高电力能源的使用率具有降低城市生活居民生活能源碳排放量的作用;其标准化系数也均小于0,分别为-0.301、-0.303,充分说明合理调整能源消费结构对减少城市居民生活能源碳排放非常重要.

模型2在模型1的基础上增加了城市居民可支配收入的二次项,拟合优度为0.863,F统计量达324.911,在0.001水平上显著,Durbin-Watson统计量为1.989,方程拟合非常好.模型2中,城市居民可支配收入二次项的系数为负(-0.154),且在0.1水平上显著不为零,说明现有样本数据支持环境Kuznets曲线假说,即随着经济的发展,城市居民生活能源碳排放量存在转折点,这表明经济的发展有助于解决我国城市居民生活能源碳排放问题.

4 结论(Conclusions)1) 2001—2012年我国城市居民生活能源碳排放总量及人均生活能源碳排放量均呈增长趋势,其年增长率分别为9.69%和3.29%.

2) 八大经济区域间城市居民人均生活能源碳排放的差异是构成我国城市居民人均生活能源碳排放总体差异的主要原因,其对总差异的贡献率达到了57.90%.

3) 我国城市居民人均生活能源碳排放具有显著的空间正相关性.2001—2012年间城市居民人均生活能源碳排放的“冷点”区变化较为稳定,主要分布在东部和南部经济区,而“热点”区主要分布在西北、东北和黄河中游经济区.

4) 城市人口规模、城市居民可支配收入、城市居民生活消费支出、青壮年人口比重对城市居民生活能源碳排放量具有加剧作用,而城市居民能源消费结构对其具有减缓作用,且北方城市居民生活能源碳排放量明显高于南方.

5) 现有样本数据支持环境Kuznets曲线假说,随着经济的发展,城市居民生活能源碳排放量存在转折点.

5 建议(Suggestion)基于以上结论,提出以下建议:首先,对于碳排放量较高的地区,尤其是过度依赖煤炭资源的地区,如西北、东北等工业区,急需优化能源消费结构,提高清洁能源的利用率,降低煤炭使用比重,从而减少城市居民生活能源的碳排放量;其次,提倡“低碳交通”也是降低城市居民生活能源碳排放的有效措施,即通过加快转变交通发展方式,推进节能型综合交通运输体系建设,从而有效控制交通领域的温室气体排放;此外,应提高城市居民节能环保意识,培养低碳生活理念,从根源上降低碳排放量,同时,政府应给予相应的经济刺激,引导居民改变高耗能的消费习惯;最后,受地区差异的影响,冬季采暖是我国北方地区城镇居民的基本生活需求,因此,需通过改革城镇供热体制,如完善供热价格形成机制、推进供热商品化和货币化、培育和完善供热市场及切实保障低收入困难群体采暖、优化配置城镇供热资源和大力促进热采暖节能等具体工作来解决福利供热制度中存在的矛盾和问题,从而为北方地区居民供暖及落实建设节约型社会提供有力保障.

| [1] | Carolina H. 2015. Factors influencing residents'energy use-A study of energy-related behavior in 57 Swedish homes[J]. Energy and Buildings , 87 : 243–252. DOI:10.1016/j.enbuild.2014.11.013 |

| [2] | Ehrlich P R, Holdrens J P. 1971. The impact of population on growth[J]. Science , 171 : 1212–1217. DOI:10.1126/science.171.3977.1212 |

| [3] | 方精云, 朱江玲, 王少鹏, 等.2011. 全球变暖、碳排放及不确定性[J]. 中国科学(D 辑:地球科学) , 2011, 41 (10) : 1385–1395. |

| [4] | 冯玲, 吝涛, 赵千钧.2011. 城镇居民生活能耗与碳排放动态特征分析[J]. 中国人口·资源与环境 , 2011, 21 (5) : 91–100. |

| [5] | 国家统计局. 2008. 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社 . |

| [6] | IP CC. 2007. Climate Change 2007: the Fourth Assessment Report of the Inter-governmental Panel on Climate Change[M]. England: Cambridge University Press . |

| [7] | IP CC. 2007. Climate change 2007: the physical science basis//Solomon S,Qin D,Manning M,et al.Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change[M]. Cambridge: Cambridge University Press . |

| [8] | Kerkhof A C S, Nonhebel S, Moll H C, et al. 2009. Relating the environmental impact of consumption to household expenditures: An input-output analysis[J]. Ecological Economics , 68 (4) : 1160–1170. DOI:10.1016/j.ecolecon.2008.08.004 |

| [9] | 李科.2013. 我国城乡居民生活能源碳排放的影响因素分析[J]. 消费经济 , 2013 (2) –15. |

| [10] | Liu H T, Guo J E, Qian D, et al. 2009. Comprehensive evaluation of household indirect energy consumption and impacts of alternative energy policies in China by input-output analysis[J]. Energy Policy , 37 (8) : 3194–3204. DOI:10.1016/j.enpol.2009.04.016 |

| [11] | 彭希哲, 朱勤.2010. 我国人口态势与消费模式对碳排放的影响分析[J]. 人口研究 , 2010, 34 (1) : 48–58. |

| [12] | Rosa D, Alfredo M, Julio S. 2010. The impact of household consumption patterns on emissions in Spain[J]. Energy Economics , 32 (1) : 176–185. DOI:10.1016/j.eneco.2009.08.007 |

| [13] | 孙涵, 王洪建, 彭丽思, 等.2015. 中国城镇居民生活完全能源消费影响因素的实证研究[J]. 中国矿业大学学报(社会科学版) , 2015 (3) : 53–59. |

| [14] | Soytas U, Sari R, Ewing B T. 2007. Energy consumption,income,and carbon emissions in the United States[J]. Ecological Economics , 62 : 482–489. DOI:10.1016/j.ecolecon.2006.07.009 |

| [15] | 王莉, 曲建升, 刘莉娜, 等.2015. 1995-2011年我国城乡居民家庭碳排放的分析与比较[J]. 干旱区资源与环境 , 2015, 29 (5) : 6–11. |

| [16] | 王妍, 石敏俊.2009. 中国城镇居民生活消费诱发的完全能耗消耗[J]. 资源科学 , 2009, 31 (1) : 2093–2100. |

| [17] | Wei Y M, Liu L C, Ying F, et al. 2007. The impact of lifestyle on energy use and CO2 emission: An empirical analysis of China's resident[J]. Energy Policy , 35 (1) : 247–257. DOI:10.1016/j.enpol.2005.11.020 |

| [18] | Wong D W S, Lee J. 2005. Statistical Analysis of Geographic Information with ArcView GIS and ArcGIS[M]. John Wiley and Sons Inc: 337 . |

| [19] | World Resources Institute WRI.2010.Climate Analysis Institute Tool(CAIT)[EB/OL].http://cait.wri.org.2010-11-05 |

| [20] | 肖作鹏, 柴彦威, 刘志林.2011. 北京市居民家庭日常出行碳排放的量化分布与影响因素[J]. 城市发展研究 , 2011, 18 (9) : 104–112. |

| [21] | 谢鸿宇, 陈贤生, 林凯荣, 等.2008. 基于碳循环的化石能源及电力生态足迹[J]. 生态学报 , 2008, 28 (4) : 1729–1735. |

| [22] | York R, Rosa E A, Dietz T. 2003. STIRPAT,IPAT and ImPACT: Analytic tools for unpacking the driving forces of environmental impacts[J]. Ecological Economics , 23 : 351–365. |

| [23] | 张钢锋, 李莉, 黄成, 等.2014. 基于Urban-RAM 模型的上海居民生活碳排放研究[J]. 环境科学学报 , 2014, 34 (2) : 457–465. |

| [24] | 张艳, 秦耀辰, 闫卫阳, 等.2012. 我国城市居民直接能耗的碳排放类型及影响因素[J]. 地理研究 , 2012, 31 (2) : 345–356. |

| [25] | 赵荣钦, 黄贤金.2010. 基于能源消费的江苏省土地利用碳排放与碳足迹[J]. 地理研究 , 2010, 29 (9) : 1639–1649. |

| [26] | 赵雪雁.2010. 甘南牧区人文因素对环境影响的作用[J]. 地理学报 , 2010, 65 (11) : 1411–1420. |

| [27] | 赵云泰, 黄贤金, 钟太洋, 等.2011. 1999-2007年中国能源消费碳排放强度空间演变特征[J]. 环境科学 , 2011, 32 (11) : 3145–3152. |

| [28] | 朱永彬, 王铮, 庞丽, 等.2009. 基于经济模拟的中国能源消费与碳排放高峰预测[J]. 地理学报 , 2009, 64 (8) : 935–944. |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36