2. 中国科学院遥感与数字地球研究所数字地球实验室, 北京 100094;

3. 中国科学院研究生院地球科学学院, 北京 100049

2. Lab of Digital Earth Science, Institute of Remote Sensing and Digital Earth, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100094;

3. College of Earth Science, Graduate University of Chinese Academy of Science, Beijing 100049

由生物质燃烧产生的气溶胶是影响全球大气环境、全球气候系统及生态系统的重要因素(Andreae,1991;Penner et al.,1992;Mandalakis et al.,2005),而且其影响方式和影响程度还在不断的发展变化.农作物秸秆燃烧是生物质燃烧中的一个重要组成部分,据统计,我国每年约有1/4的秸秆被漏天焚烧,大约有1.4亿t(曹国良等,2007).国内外研究显示,秸秆燃烧排放的气溶胶在对环境造成的影响中占有很大比例.例如,Guo等(2010)利用我国东部夏收期间多日连续的光学卫星MODIS 气溶胶光学厚度(AOD)和激光雷达卫星CALIOP气溶胶垂直分布廓线数据,结合后向轨迹模拟分析发现,秸秆燃烧是造成我国东部雾霾发生的主要原因.Li等(2010)结合卫星和模式模拟研究了上海地区夏收期间生物质燃烧对空气质量的影响,结果显示,安徽、浙江、江苏及上海的潜在农业火点造成了上海夏收期间较差的空气质量.杨元建等(2013)利用2001—2009年的卫星数据、能见度数据及大气数据,采用选取典型区域的方法,对中国东部6月份高污染的原因进行了分析,结果表明,秸秆燃烧产生的火点与AOD有密切的关系,秸秆燃烧是导致6月份高污染的主要原因.陈烨鑫等(2014)结合卫星遥感及地面观测资料,通过对污染前后AOD、FMF分布特征等进行研究,分析了苏皖两省一次严重的霾污染过程,结果发现,苏北、苏中、皖北及山东、河南等地区出现秸秆焚烧,污染期间AOD、FMF值较高,积聚模态气溶胶粒子增加明显,确认秸秆焚烧是导致此次霾污染事件的主要原因.

华北平原属于黄淮冬麦区,为全国十大小麦种植区之一,存在严重的秸秆燃烧污染现象(厉青等,2009).资料显示,秸杆燃烧是夏季华北地区非常重要的气溶胶污染来源(Wang et al.,2002;Ding et al.,2008).每年的6月份是夏收期间,小麦收割的主要时间,也是秸秆燃烧比较集中的阶段,因此,研究此阶段小麦秸秆燃烧产生的气溶胶对环境造成的影响具有重要意义.

搭载在Terra和Aqua卫星上的中分辨率成像光谱仪(MODIS)反演的气溶胶光学特性参数质量高,而且覆盖范围广.毛节泰等(2002)通过将北京地区地面多波段光度计与MODIS反演的气溶胶光学厚度进行对比,发现二者的相关性较好,认为卫星遥感是研究空气污染的一种新手段.Xie等(2011)通过对比的方法,发现中国气溶胶遥感监测网数据与中国地区的MODIS数据具有较好的实用性.拉格朗日轨迹模式(Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model,HYSPLIT)在轨迹追踪研究中具有很好的性能(Makra,2011).江志红等(2011)通过对轨迹的模拟和比较,验证了HYSPLIT模式的可靠性.刘璇等(2015)利用卫星观测资料、地面资料、气象资料及HYSPLIT模式,以2013年12月1—9日长三角洲的一次严重霾污染事件为例,对污染前后3个阶段气溶胶特征和天气特征等进行分析,认为污染物的近距离输送和静稳的天气条件等是造成霾污染的主要原因.因此,本文主要利用逐日的光学卫星MODIS 气溶胶光学厚度(AOD)、气溶胶细粒子比(FMF)产品和火点资料,详细分析2014年6月华北平原地区气溶胶光学厚度分布及火点分布,并选取两个典型区域,通过每天的卫星遥感火点空间分布图把6月份划分为3个时期,对比分析不同时期的气溶胶时空分布特征,聚焦两个研究区内城市污染事件的后向轨迹特征,进一步确定夏收期间污染的污染源和传播路径.

2 数据与方法(Data and methods) 2.1 数据本文所使用的气溶胶数据为Terra卫星MODIS的大气三级标准数据MOD08,数据由NASA GSFC(Goddard Space Flight Center)研发,分辨率为1°×1°,版本为C5.1,包括月平均和日平均550 nm的全球气溶胶光学厚度(AOD),以及日平均的气溶胶细粒子比(FMF),时间为2014年6月.MODIS的三级产品MOD08数据是由二级大气产品数据经过统计计算获得(刘忠等,2005),其中,二级气溶胶数据精度已达到了±(0.05+0.15ρa)(Levy et al.,2010),ρa表示气溶胶光学厚度.火点数据采用MODIS的 MOD14热异常数据,此数据可直接获取使用,能够探测比气象卫星更小、更多的火点(面积50 m2),是监测秸秆焚烧的理想的数据源.后向轨迹HYSPLIT模式中采用的是1°×1° NCEP GDAS的气象场资料数据.

2.2 模式介绍采用HYSPLIT模式对大气污染的传输路径进行分析.该模式是由美国国家海洋大气局(NOAA)的空气资源研究室(Air Resource Laboratory,ARL)开发的供质点轨迹、 扩散及沉降分析用的综合模式系统(Draxler et al.,1998),能够跟踪大气中的粒子,并描绘其运动轨迹.该模式主要利用Lagrangian法来进行平流和扩散的计算,通过计算粒子的平均速率来逐步确定该粒子的运动轨迹(吴华武等,2012).本文采用的HYSPLIT模型来自http://www.arl.noaa.gov/HYSPLIT_info.php.该模型的输入为日期、高度、经纬度等信息,可以得到多种格式的后向轨迹曲线图.

3 结果与讨论(Results and discussion) 3.1 华北平原地区AOD分布特征图 1反映了2014年的气溶胶光学厚度的年均值和2014年6月的气溶胶值.从图 1可以看出,高值区域主要分布着河北南部、山东、河南、江苏、安徽及上海等地.从年平均值上看,东北地区及内蒙古地区属于低值区域,在0~0.4之间.而华北南部及长三角地区属于AOD的高值区,在0.8~1.0之间.在济南至郑州地区出现了1个AOD高值区,年平均值在1.0~1.2左右.这些地区不仅人口密集,而且为中国小麦的主产区,存在焚烧秸秆的现象(厉青等,2009;陶金花等,2009).因此,在春末夏初人为排放气溶胶量非常高(罗羽翔等,2012).另一个高值区在长江三角洲地区,此地区是我国经济总量规模最大、发展速度最快、最具发展潜力的经济圈;同时,也是我国人口密度高、能源消耗大、污染排放强、区域性复合型大气污染较为突出的地区之一(李莉等,2008).在长三角的沪宁地区形成一个较大的高值区,平均AOD在1.0~1.2左右,与人口密集和工业发达有关.

|

| 图 1 2014年6月气溶胶光学厚度(AOD)均值(a)与2014年年均值(b) Fig. 1 Average spatial distribution of aerosol optical depth in June 2014(a)and average annual spatial distribution in 2014(b) |

2014年6月作为夏收的主要时期,华北平原地区存在大量的秸秆燃烧现象.从2014年6月的月均值来看,华北南部及长三角地区此时的AOD值高于年均值.在华北南部,AOD值在1.2~1.6之间;在苏皖地区甚至高于年均值的2倍左右,平均AOD在1.6~2.0之间;在东北及内蒙古地区,6月的AOD值与年均值变化不大.

3.2 火点分析为了对2014年6月华北地区及长三角洲地区高污染的原因进行分析,利用MODIS数据得到了每日的火点分布信息.图 2分别是对6月每天火点进行累计获得的结果,6月1—5日的火点主要在河南,安徽等地有零星分布(图 2a);6—14日是华北平原秸秆燃烧的集中期,火点主要集中在苏皖地区、河南东部、冀鲁豫交界处和上海地区(图 2c);15—21日的火点分布(图 2e)显示,集中燃烧已经明显减少,主要分布在山西、北京和天津.

|

| 图 2 2014年6月3个不同时间段的MODIS 火点(a.1—5日,c.6—14日,e.15—22日)和MODIS AOD空间分布图(b.1—5日,d.6—14日,f.15—22日) Fig. 2 Spatial distribution of fire hotpots and AOD in June 2014 |

从MODIS每天的数据得到3个时期的AOD空间分布图中,整个华北平原只有河南中部存在一个AOD的高值区,在1.0~1.2之间,而且此地区在此阶段存在火点,其它地区不存在高污染现象,AOD值小于0.8(图 2b).从图 2d可以看到,整个华北平原都处于AOD高值区,部分区域如河北南部、江苏中部和安徽中部等,AOD值达到1.8以上.从图 2e可以看到,除北京、天津外,华北平原AOD值在0~1.0的范围内.MODIS AOD数据与火点密度存在正相关性,可以使用AOD数据对秸秆燃烧进行监测(范东福等,2015),由此可以看出,秸秆燃烧对华北平原的环境造成了一定的影响.

3.3 典型区分析研究为确定秸秆燃烧是否为造成6月高污染的主要原因,选取了两个典型研究区(图 1),分别位于华北南部(A区,114.5°~116.5°E,35.5°~37.5°N,冀鲁豫交界处)及长三角地区(B区,117.5°~119.5°E,31.5°~33.5°N,苏皖交界处).这两个区域在秸秆燃烧的前后时期,火点分布差异明显.

气溶胶细粒子比(FMF)可用来表征细粒子对光学厚度的贡献,若细粒子贡献越大,则FMF越大;细粒子气溶胶的贡献越小,则FMF越小.由于人为形成的气溶胶(如生物质燃烧)主要是细粒子气溶胶,而自然源气溶胶(如海盐和沙尘)主要是大颗粒气溶胶,因此,人为气溶胶和自然气溶胶可以通过FMF的大小进行划分.

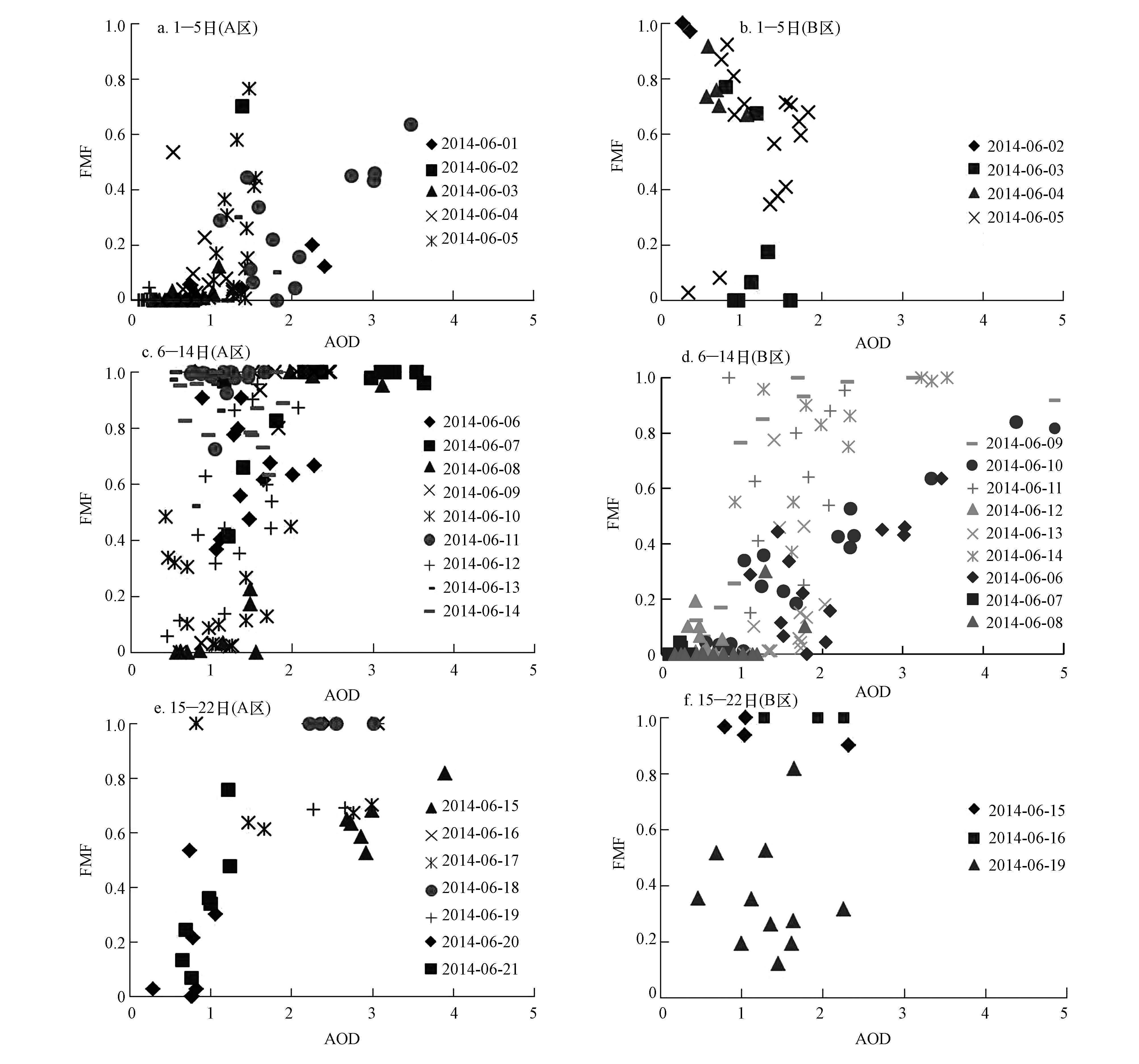

6月1—5日(图 3a,b),FMF在0.8以下,粒子以粗粒子为主;6—14日(图 3c,d),FMF主要集中在0.8~1.0之间,粒子以细粒子为主;15—22日(图 3e,f),则处于粗细粒子混合存在的情况.由此可见,在6—14日期间,人为源气溶胶污染严重,秸秆燃烧是造成污染的主要原因.

|

| 图 3 2014年6月3个不同时间段FMF与AOD分布图 Fig. 3 Scatter plot of FMF and AOD in June 2014 |

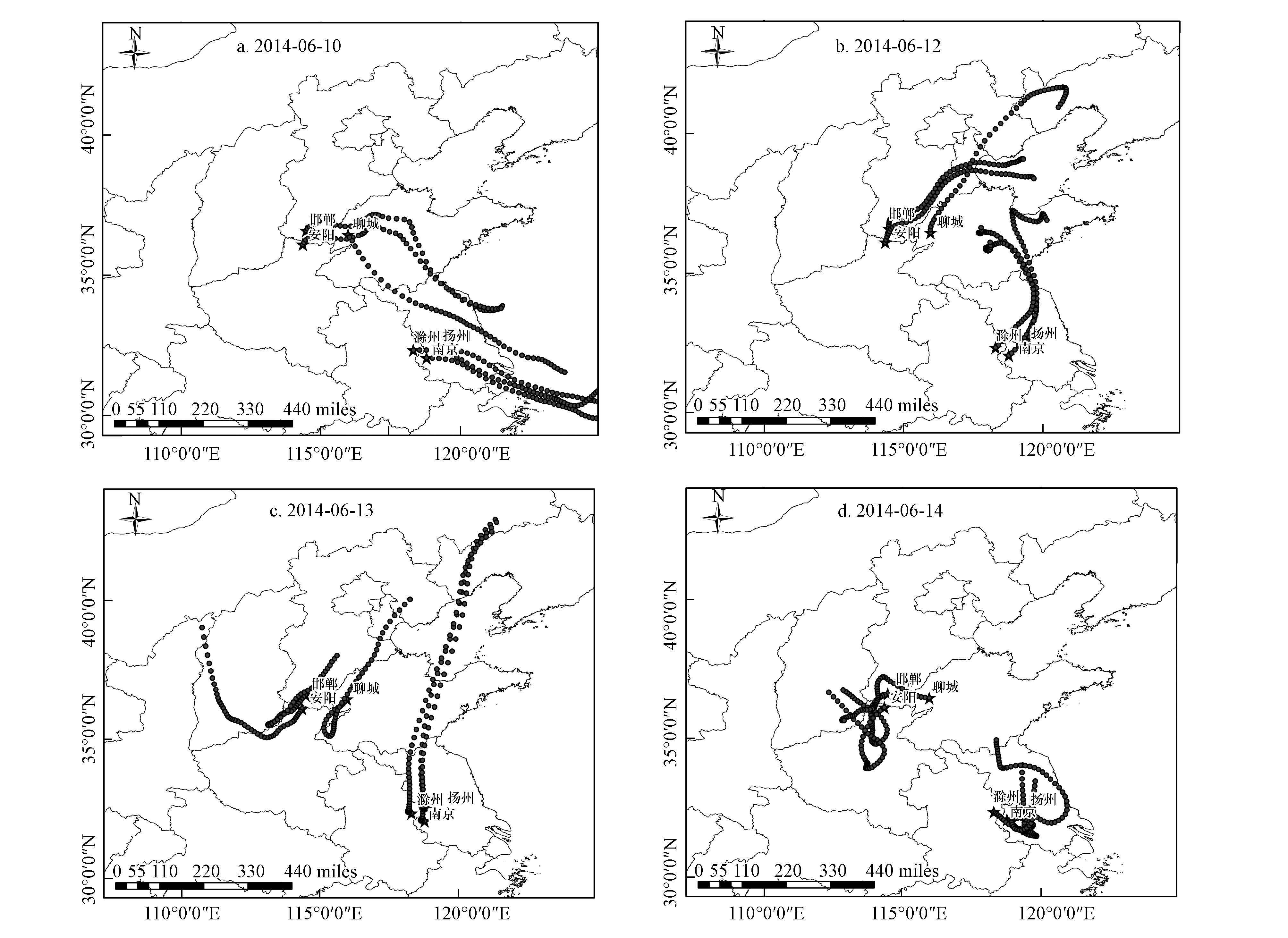

为了进一步确定6—14日高污染的原因,引入后向轨迹分析模型HYSPLIT,对污染的源头和传输路径进行分析.分别从两个研究区中选取了3个城市对高污染期间进行模拟,其中,A区(114.5°~116.5°N,35.5°~37.5°E)为邯郸、聊城和安阳,B区(117.5°~119.5°E,31.5°~33.5°N)为南京、滁州和扬州.图 4分别为6月10、12、13及14日的气溶胶48 h传输的后向轨迹,起始高度为500 m.

|

| 图 4 2014年6月A区和B区秸秆燃烧时期典型城市500 m高度的48 h后向轨迹图 Fig. 4 48-h back trajectories from two regions of interest in June 2014 |

从图 4a中可以看出,10日邯郸、安阳及聊城的污染主要来自山东和江苏两省;而南京、滁州及扬州的污染主要是来自江苏和上海.12日的邯郸、安阳及聊城的污染主要来自河北和天津,南京、滁州及扬州的污染来自江苏和山东.13日A区的3个城市的污染来源不一,聊城主要来自天津和河北,邯郸主要来自河南,安阳主要来自山西;B区3个城市的污染主要来自江苏和山东.14日,安阳、邯郸及聊城的污染主要来自河南,滁州、扬州及南京的污染主要来自江苏.传播路径经过了火点密集区域.

4 结论(Conclusions)本文主要使用MODIS数据中的气溶胶光学厚度、细粒子比、火点数据及HYSPLIT模型来研究2014年6月夏收期间华北平原的污染状况,通过区域3个时间段的气溶胶光学厚度和火点分布分析,以及典型区域细粒子比和后向轨迹分析,得到如下结论:

1) 2014年的AOD月平均气溶胶光学厚度,整个华北平原的值在0.8~1.0之间,而6月作为2014年夏收的主要月份,气溶胶光学厚度值在华北平原的值远超年均值,甚至高达2倍多.

2) 6月6—14日为华北平原火点的一个集中燃烧阶段,此阶段的气溶胶光学厚度值高于6月前后的两个阶段,污染严重.通过两个研究区火点集中排放前后的细粒子比确定了火点集中燃烧阶段的高污染现象是由秸秆燃烧造成的,也造成了整个6月份的高污染现象.

3) 两个研究区代表城市的后向轨迹说明,污染物的来源均为火点密集地区,秸秆燃烧是华北平原夏收期间的主要污染源之一.

| [1] | Andreae M O.1991.Biomass burning: Its history use, and distribution and its impact on environmental quality and global climate [A].Global biomass burning: atmospheric climatic, and biospheric implications[C].Cambridge,Mass: MIT Press.3-21 |

| [2] | 曹国良, 张小曳, 王亚强, 等.2007. 中国区域农田秸秆露天焚烧排放量的估算[J]. 科学通报 , 2007, 52 (15) : 1826–1831. |

| [3] | 陈烨鑫, 朱彬, 尹聪, 等.2014. 基于卫星遥感和地面观测资料分析苏皖两省一次空气污染过程[J]. 中国环境科学 , 2014, 34 (4) : 827–836. |

| [4] | Ding A J, Wang T, Thouret V, et al. 2008. Tropospheric ozone climatology over Beijing: analysis of aircraft data from the MOZAIC program[J]. Atmos Chem Phys , 1 : 1–13. |

| [5] | Draxler R R, Hess G D. 1998. An overview of the HYSPLIT_4 modeling system for trajectories[J]. Australian Meteorological Magazine , 47 (4) : 295–308. |

| [6] | 范东福, 杨书运, 吴必文, 等.2015. 基于AOD数据的秸秆焚烧监测[J]. 国土资源遥感 , 2015, 27 (2) : 133–138. |

| [7] | Guo J, Zhang X, Cao C, et al. 2010. Monitoring haze episodes over the Yellow Sea by combining multisensor measurements[J]. Interntional Journal of Remote Sensing , 31 (17/18) : 4743–4755. |

| [8] | 江志红, 梁卓然, 刘征宇, 等.2011. 2007 年淮河流域强降水过程的水汽输送特征分析[J]. 大气科学 , 2011, 35 (2) : 361–372. |

| [9] | Levy R, Remer L, Kleidman R, et al. 2010. Global evaluation of the Collection 5 MODIS dark-target aerosol products over land[J]. Atmospheric Chemistry and Physics , 10 (21) : 10399–10420. DOI:10.5194/acp-10-10399-2010 |

| [10] | Li H, Han Z, Cheng T, et al. 2010. Agricultural fire impacts on the air quality of shanghai during summer harvest time[J]. Aerosol and Air Quality Research , 10 : 95–101. |

| [11] | 厉青, 张丽娟, 吴传庆, 等.2009. 基于卫星遥感的秸秆焚烧监测及对空气质量影响分析[J]. 生态与农村环境学报 , 2009, 25 (1) : 32–37. |

| [12] | 李莉, 陈长虹, 黄成, 等.2008. 长江三角洲地区大气 O3和 PM10的区域污染特征模拟[J]. 环境科学 , 2008, 29 (1) : 237–245. |

| [13] | 刘璇, 朱彬, 候雪伟, 等.2015. 基于卫星遥感和地面观测资料的霾过程分析-以长江三角洲地区一次严重霾污染过程为例[J]. 中国环境科学 , 2015, 35 (3) : 641–651. |

| [14] | 刘忠, 凌峰, 张秋文, 等.2005. MODIS遥感数据产品处理流程与大气数据获取[J]. 遥感信息 , 2005 (2) : 52–57. |

| [15] | 罗羽翔, 陈娟, 郑晓波, 等.2012. 近10年中国大陆 MODIS 遥感气溶胶光学厚度特征[J]. 生态环境学报 , 2012, 21 (5) : 876–883. |

| [16] | 陶金花, 王子峰, 韩冬, 等.2009. 华北地区秸秆禁烧前后的 NO2卫星遥感监测分析[J]. 中国环境科学 , 2009, 29 (10) : 1016–1020. |

| [17] | Mandalakis M, Gustafsson O, Alsberg T, et al. 2005. Contribution of biomass burning to atmospheric polyeyclie aromatic hydrocarbons at three european background sites[J]. Environ Sci Technol , 39 (9) : 2976–2982. DOI:10.1021/es048184v |

| [18] | 毛节泰, 李成才, 张军华, 等.2002. MODIS 卫星遥感北京地区气溶胶光学厚度及与地面光度计遥感的对比[J]. 应用气象学报 , 2002, 13 (特刊) : 127–136. |

| [19] | Makra L, Matyasovszky I, Guba Z, et al. 2011. Monitoring the long-range transport effects on urban PM10 levels using 3D clusters of backward trajectories[J]. Atmos Environ , 45 (16) : 2630–2641. DOI:10.1016/j.atmosenv.2011.02.068 |

| [20] | Penner J E, Diekinson R E, O'Neill R E. 1992. Effects of aerosol from biomass burning on the global radiation budget[J]. Science , 256 : 1432–1434. DOI:10.1126/science.256.5062.1432 |

| [21] | Xie Y, Zhang Y, Xiong X, et al. 2011. Validation of MODIS aerosol optical depth product over China using CARSNET measurements[J]. Atmos Environ , 45 (33) : 5970–5978. DOI:10.1016/j.atmosenv.2011.08.002 |

| [22] | Wang T, Cheung T F, Li Y S, et al. 2002. Emission characteristics of CO,NOx,SO2 and indications of biomass burning observed at a rural site in eastern China[J]. J Geophys Res : D12. DOI:10.1029/200ljd000724 |

| [23] | 吴华武, 章新平, 关华德, 等.2012. 不同水汽来源对湖南长沙地区降水中δD、δ18的影响[J]. 自然资源学报 , 2012, 27 (8) : 1404–1414. |

| [24] | 杨元建, 傅云飞, 吴必文, 等.2013. 秸秆焚烧对中国东部气溶胶时空格局的影响[J]. 大气与环境光学学报 , 2013, 8 (4) : 241–252. |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36