2. 四川省环境保护科学研究院, 成都 610041

2. Sichuan Academy of Environmental Sciences, Chengdu 610041

随着社会经济的快速发展,区域性空气重污染过程日益增多,我国城市空气污染存在“城市群”的特点(袁博等,2009),研究人员通过CMAQ、CAMX、WRF-CHEM、NAQPMS等空气质量模型再现重污染过程中污染物的时空演变规律,分析事件成因、污染物来源以及防控措施等(唐娴等,2014;庞杨等,2013;邓涛等,2012).气象条件在很大程度上影响着重污染事件的发生、发展及消亡(邓利群等,2012),近地面风、温度和湿度等气象要素的模拟精度会直接影响污染物扩散及输送路径的模拟精度.WRF(Weather Research and Forecasting)模式是新一代中尺度数值模式,该模式模拟结果作为空气质量模型的气象输入场,在空气质量预报及污染物区域性传输的研究中得到了广泛应用(薛文博等,2014;常炉予等,2013;Streets et al.,2007;程兴宏等,2009;贾星灿等,2012).选取适合研究区的参数化方案提高WRF模式模拟性能是一个关键过程,而以往研究很多集中在单一参数的敏感性试验(张碧辉等,2012;张小培等,2013;王颖等,2010;Gilliam et al.,2010;Miglietta et al.,2010),很少针对研究区域进行参数化方案最优配置的研究.

四川盆地位于四川省中东部,四周为高山环绕,封闭的地形导致四川盆地常年风速偏低,不利于污染物的扩散,目前四川盆地已成为全国四大灰霾严重地区之一(李世广等,2013).2014年5月7日—9日四川盆地发生了一次区域性的空气重污染过程,本文通过设计多组参数化方案分别模拟此次污染气象条件,试验比较各方案的优劣,找到WRF模式在四川盆地的最优参数化方案配置以提高WRF模式模拟性能,并提供给空气质量模型更准确的气象场.

2 研究方法(Methodology) 2.1 参数化方案介绍WRF模式中提供了多个物理过程方案,主要包含微物理过程方案、陆面过程方案、行星边界层方案以及积云参数化方案,它们可以以任何方式相结合,本文将选取不同物理过程方案进行组合试验:

(1) 微物理过程方案选取Purdue Lin方案以及WRF Single-Moment 3-class(WSM3)方案.Purdue Lin方案来自Purdue云模式,是一个包含水汽、云水、雨、云冰、雪和霰的复杂方案,适合于理论研究.而WSM3方案也称为简单冰方案,水相物质的预报量包含水汽、云水或云冰以及雨或雪.

(2) 陆面过程方案选取热扩散(SLAB)方案、NOAH陆面过程方案以及Rapid Update Cycle(RUC)方案.热扩散方案(SLAB方案)是基于MM5的土壤温度模型,土壤层分为1、2、4、8、和16 cm厚的5层,陆面过程中能量计算考虑了辐射、感热和潜热通量.NOAH陆面过程方案能够预报距地表 10、30、60、100 cm 4层的土壤温度及土壤湿度,为边界层方案提供感热和潜热通量.RUC陆面方案包含多层土壤(默认为6层:0、5、20、40、160、300 cm)和2层积雪,该方案通过热扩散方程以及Richards水分传输方程求解土壤温度和土壤湿度.

(3) 边界层方案选取Yonsei University(YSU)方案和Mellor-Yamada-Janjic(MYJ)方案.YSU方案考虑了边界层顶的夹卷过程,以临界理查森数为零的层高表征边界层高度,能够模拟出更切合实际的边界层结构.而MYJ方案为自由大气中的湍流参数化方案,适合于研究稳定和轻微不稳定的边界层结构.

(4) 积云参数化方案选取Kain-Fritsch(KF)方案和Grell-Devenyi(GD)总体方案.KF方案采用一个简单的云模式,模式中考虑了气流的上升和下沉、卷入与卷出以及相对粗糙的微物理过程.GD方案引进了集合的积云方案,即在每个网格中运行多种积云对流方案,将多个结果求平均之后反馈回模式中.

2.2 试验设计本次试验模拟时间为2014年5月6日08时到5月9日08时,模式所需的气象初始场数据采用美国国家环境预报中心发布的FNL再分析数据,空间分辨率为1°×1°,时间间隔为6 h.本次模拟区域覆盖四川盆地(图 2),模拟区域中心点位于(30.15°N,104.99°E),网格数为78×63,格距为5 km,垂直方向分成不等距的30层,模式层顶至50 hpa,地面密而高空稀.将选取的物理过程方案进行组合,设计了24组试验进行评估(表 1).其他物理过程方案设置如下:长波辐射选取RRTM方案;短波辐射选取Dudhia方案;表面层方案需要与边界层方案相结合,YSU方案使用MM5表面层方案,而MYJ方案使用Eta表面层方案.

|

| 图 2 成都市新津站(a)和眉山市洪雅站(b)模拟的10 m风速与实测值的对比 Fig. 2 Comparison of wind velocity at 10 m between simulation and observation in Xinjing(a) and Hongya(b) station |

| 表 1 试验设计 Table 1 Experimental design |

验证数据包括研究区内14个气象站点的逐小时资料以及温江站的探空数据,使用该数据对模拟结果中的10 m风速、2 m温度、2 m相对湿度、水汽混合比和位温廓线进行检验.气象站点在四川盆地的分布如图 2所示.

在进行验证比对时,提取距离气象站点最近的格点值与气象站点数据进行比对分析,选用6个常用统计量:相关系数(r)、平均偏差(MB)、平均误差(ME)、均方根误差(RMSE)、相符指数(d)(Willmott,1982)以及命中率(HR).参考张碧辉等(2012)的研究结果,规定温度、风速和湿度的命中率(HR)标准差值分别为2 K、1 m·s-1和10%.另外根据Emery et al.(2001)提出的气温及风速统计基准值(表 2)选取最佳方案.

| 表 2 统计基准 Table 2 Statistical benchmarks |

分析本次污染过程的环流形势发现,6日500 hpa四川盆地处于高原脊前的偏西北气流控制,天气形势较好;7日开始,青藏高原有一低槽迅速发展东移,逐渐影响盆地地区,天气形势转坏;低空(850 hpa)由6日高压脊控制逐渐转变为受低压影响,盆地扩散条件由辐散转为辐合;8日低槽系统东移入境影响四川盆地,低空受偏南气流控制,12时开始盆地内部有弱降水.

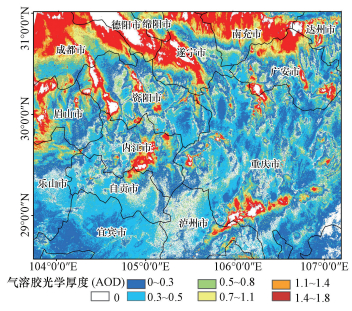

成都市监测数据显示,从6日起各项污染物浓度开始上升,并于7日迅速上升到最高值,其中SO2、NO2日均浓度分别达到34、140μg·m-3,PM2.5、PM10日均浓度分别为180、284μg·m-3,空气质量已属于重度污染.一般而言,7日天气形势转坏后,空气质量应该较好,而实际却明显变差.利用环境一号卫星遥感数据反演2014年5月7日四川盆地区域的气溶胶光学厚度,由反演结果(图 1)可知,成都、遂宁、南充的空气质量较差,资阳、简阳、自贡、内江以及眉山的西部地区空气污染也较为严重.由成都市黑炭仪分析结果显示,黑炭日均浓度7至8日分别达到8.69μg·m-3、9.20μg·m-3,远高于其他几天的浓度(<4.0μg·m-3),该值的突增可以表征秸秆焚烧污染的影响.根据调查显示成都范围内并未发现秸秆焚烧点,本次污染事件应该是区域性空气污染事件.

|

| 图 1 2014年5月7日四川盆地AOD的空间分布 Fig. 1 Spatial distribution of AOD in Sichuan Basin on 7th May 2014 |

风是与空气质量密切相关的气象条件,它在很大程度上决定着城市上空污染物的扩散及输送路径.研究区的地形复杂,风场模拟一直是数值模拟的一大难点,张碧辉等(2012)发现WRF模式对低层风速的模拟可能存在系统性偏差,模拟风速偏大,相关系数略低;同时对于地形复杂的研究区,模式对风场的模拟还存在较大的误差(Miao et al.,2009).

表 3中列出了10 m风速各统计量达到24组平均值且满足统计基准(表 2)的参数化方案,这4组方案10 m风速的d和HR较高,均超过了0.6,但模拟风速偏大.比较第13、14组与第15、16组可以发现,后两组模拟10 m风速的r和d较高,说明MYJ边界层方案能更好的模拟出风速的变化趋势,其中第16组较第15组更优.以成都市新津站和眉山市洪雅站为例,图 2对比了成都市新津站(a)和眉山市洪雅站(b)10 m风速实测值与第16组方案的模拟结果.在图 2所示时间段内,两个气象站点白天风速较大,夜间风速较小,7、8日10 m风速的峰值均出现在下午16时左右,洪雅站的最大风速与新津站相比较高,第16组方案能够大体模拟出两个站点风速的日变化规律,但低估了静风(≤0.5 m·s-1)的出现频率,对低风速的模拟偏差会导致污染物浓度的低估.

| 表 3 10 m风速统计结果 Table 3 Statistical results of wind velocity at 10 m |

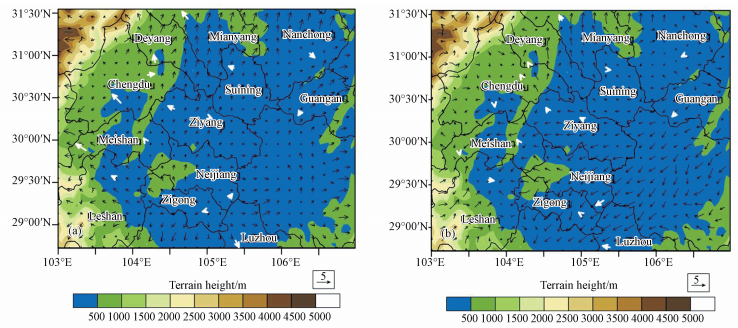

图 3是四川盆地2014年5月7日10时(a)以及22时(b)模拟(第16组)与实测的近地面风场水平分布.由图 3可以看出,7日10时四川盆地大部分地区盛行风向为偏南风,风速较小,气流由自贡、内江经过乐山、眉山向成都汇聚,为本次模拟重污染天气过程中污染物的主要输送通道.另外22时盆地西部山地边缘吹向城区内弱的下坡风,在成都南部及眉山地区形成地面辐合带,从而使资阳、内江、乐山等地的污染物向该地区输送.图 3中除了10时的广安市武胜站点以及22时的自贡市富顺站外,第16组方案对其他各气象站点的模拟结果与实测结果基本一致.

|

| 图 3 2014年5月7日10时(a)和22时(b)研究区实测与模拟(第16组)的10 m风场水平分布(注:图中白色箭头为气象站点的实测数据) Fig. 3 Comparison of 10 m wind horizontal distribution between simulation (the No.16 group) and observation in the research area at 1000 LST 7th May 2014(a) and 2200 LST 7th May 2014(b) (Annotation: white arrows in figure represent the observations) |

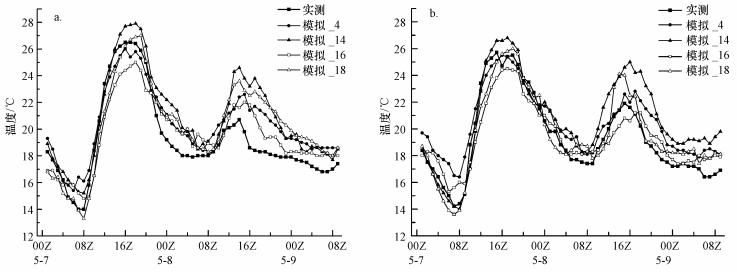

表 4给出了8组满足至少4个统计量达到24组平均值且满足温度统计基准(表 2)的参数化方案.由表 5可见,第3、4组方案对2 m温度的模拟效果最优,第17、18组次之,其次为第15、16组,第13、14组相对较差.由于积云参数化方案对2 m温度的模拟影响很小,因此图 4中仅对比了成都市新津站(a)和眉山市洪雅站(b)2 m温度实测值与4组方案的模拟结果.由图 4可见,4组方案均能够模拟出两个站点2 m温度的日变化规律,峰值与谷值出现时间基本吻合,模拟趋势与实测结果基本一致,但8日2 m温度模拟值偏差较大,4组参数化方案中第4组和16组方案模拟效果更贴合实际情况.

| 表 4 2 m温度统计结果 Table 4 Statistical results of 2 m temperature |

|

| 图 4 成都市新津站(a)和眉山市洪雅站(b)模拟的2 m温度与实测值的对比 Fig. 4 Comparison of 2 m temperature between simulation and observation in Xinjing(a) and Hongya(b) station |

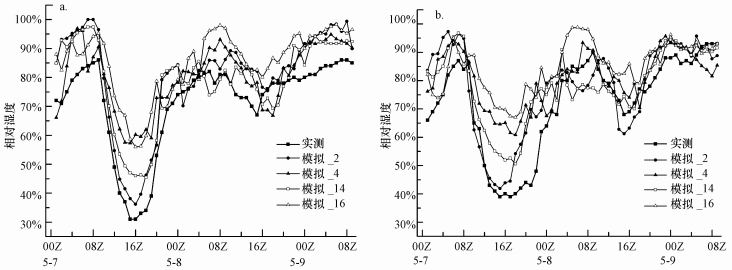

分析2 m相对湿度的统计结果,有8组满足至少3个统计量达到24组平均值且MB在±10%以内.由表 5可以明显看出8组方案模拟的2 m相对湿度均偏高.第1、2组方案各统计量均达到平均值,模拟效果最优,其次为第13、14组方案,然后为第15、16组方案,而第3、4组方案模拟效果相对较差.另外发现微物理过程方案对相对湿度模拟效果的敏感性较低,而YSU边界层方案明显优于MYJ边界层方案.同样因2 m相对湿度的模拟对积云参数化方案的敏感性较低,图 5中只对比了成都市新津站(a)和眉山市洪雅站(b)2 m相对湿度实测值与四组方案的模拟结果.由图 5可以发现,4组参数化方案均能模拟出两个站点2 m相对湿度的日变化特征,但整体偏高,其中第4、16组方案模拟的7日最低相对湿度偏差较大,而第2、14组方案(YSU边界层方案)的模拟结果与实测结果基本吻合,模拟效果更好.

| 表 5 2 m相对湿度统计结果 Table 5 Statistical results of 2 m relative humidity |

|

| 图 5 成都市新津站(a)和眉山市洪雅站(b)模拟的2 m相对湿度与实测值的对比 Fig. 5 Comparison of 2 m relative humidity between simulation and observation in Xinjing(a) and Hongya(b) station |

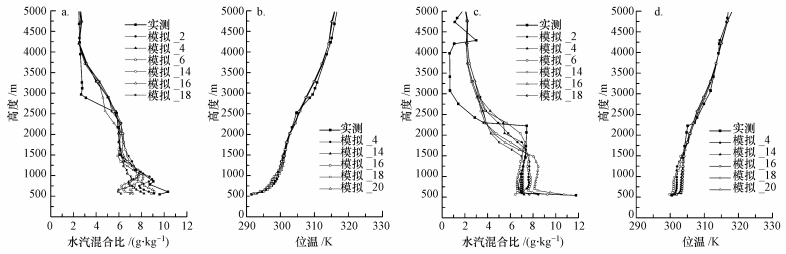

由于边界层内温度垂直结构及水汽条件是形成与维持重污染天气过程的重要条件,近地面逆温层将抑制污染物的扩散,而充足的水汽条件便于污染物吸湿凝结增长使空气质量进一步恶化,因此本文结合研究区内成都市温江站2014年5月7日08时和20时的探空数据,对比分析24组参数化方案对温江站水汽混合比和位温廓线的模拟结果.

图 6中给出了与实测值偏差较小的方案模拟的水汽混合比廓线(图 6a,6c)以及位温廓线(图 6b,6d).由7日上午08时温江站实测结果所示(图 6a和图 6b),该地区近地层水汽混合比达10 g·kg-1,随着高度逐渐减小,同时1000 m以下位温的递增率高于1000 m以上的递增率,出现接地逆温,消减了污染物的扩散能力.各组方案模拟的位温廓线与实测结果十分接近,均能模拟出边界层内近地面的逆温层,各组方案之间差异较小.同时模拟的水汽混合比与实测结果也比较吻合,但在2500~4000 m之间,所有方案对水汽混合比的模拟均偏大,而1000 m以下模拟结果都偏小.另外可以看到在近地面存在两层逆湿度层,6组方案中只有第16组方案模拟出了相同的变化特征,其次为第2组方案.

|

| 图 6 成都市温江站实测与模拟的水汽混合比(a, c)和位温(b, d)廓线对比(a, b):5月7日08时;(c, d):5月7日20时 Fig. 6 Comparison of vertical profiles of vapor mixing ratio and potential temperature between simulation and observation in Wingjiang station (a, b): 0800 LST 7th May 2014; (c, d): 2000 LST 7th May 2014 |

图 6c和图 6d为成都市温江站7日20时的水汽混合比及位温廓线,如图所示,在2250 m以下,20时位温和水汽混合比随高度变化很小,800~2250 m表现为明显的中性层结,混合层高度较高.各组方案均能够大体模拟出边界层内位温与水汽的垂直结构,但第4、16组方案模拟1500 m以下的位温较实测结果偏低.另外实测的水汽混合比在2500 m以上存在明显波动,而模式中各组方案均得出水汽混合比随高度减小的趋势,与实测结果存在一定差异.此外各组方案模拟的混合层高度明显低于实测,两者相差近500 m,模拟的近地面水汽混合比大体较实测结果偏高,其中第2、14和16组方案模拟的水汽混合比廓线在2500 m以下均为随高度变干变湿再变干的变化趋势,与实测结果比较吻合,但3组方案的模拟结果较其他方案偏大.总体来说,认为第16组参数化方案对研究区边界层内水汽混合比及位温的模拟相对较优.

4 结论(Conclusions)1) 从10 m风场的评估来看,MYJ边界层方案能更好的模拟出盆地内风速的变化趋势.第16组参数化方案(WSM3,SLAB,MYJ及GD)能够较好地模拟盆地近地面风场的水平分布及风速的日变化规律,但低估了静风的出现频率.

2) 从2 m温度的评估来看,第3组(LIN,SLAB,MYJ及KF)和4组(LIN,SLAB,MYJ及GD)方案对2 m温度的模拟效果最优,而第4组(LIN,SLAB,MYJ及GD)和16组(WSM3,SLAB,MYJ及GD)方案模拟的温度日变化规律更贴合实际情况.

3) 从2 m相对湿度的评估来看,YSU边界层方案的模拟结果明显优于MYJ边界层方案.第1组(LIN,SLAB,YSU及KF)和2组(LIN,SLAB,YSU及GD)方案对2 m相对湿度的模拟效果最优,而第2组(LIN,SLAB,YSU及GD)和14组(WSM3,SLAB,YSU及GD)方案对2 m相对湿度日变化特征的模拟效果更好.

4) 从水汽混合比与位温廓线的模拟结果来看,第16组参数化方案(WSM3,SLAB,MYJ及GD)能够模拟出研究区边界层内水汽混合比及位温的垂直分布特征,对边界层内逆温层和混合层的模拟也更加贴近实际.

综上所述,统计验证结果表明第16组参数化方案(WSM3,SLAB,MYJ及GD)模拟的10 m风速、2 m温度、2 m相对湿度、水汽混合比和位温廓线均超过24组方案的平均水平,虽然对2 m相对湿度的模拟并不是最好,但能够较好地模拟盆地近地面风场的水平分布、风速及温度的日变化规律,同时也能模拟出研究区边界层内水汽混合比及位温的垂直分布特征,因此认为第16组参数化方案(WSM3,SLAB,MYJ及GD)适用于模拟此次重污染过程的气象场.

| [${referVo.labelOrder}] | 常炉予, 赵天良, 何金海, 等.2013. 周边气象条件对南京城区大气污染物浓度的影响[J]. 气象与环境学报 , 2013, 29 (6) : 95–101. |

| [${referVo.labelOrder}] | 程兴宏, 徐祥德, 丁国安, 等.2009. MM5/WRF气象场模拟差异对CMAQ空气质量预报效果的影响[J]. 环境科学研究 , 2009, 22 (12) : 1411–1419. |

| [${referVo.labelOrder}] | 邓利群, 钱骏, 廖瑞雪, 等.2012. 2009年8~9月成都市颗粒物污染及其与气象条件的关系[J]. 中国环境科学 , 2012, 32 (8) : 1433–1438. |

| [${referVo.labelOrder}] | 邓涛, 吴兑, 邓雪娇, 等.2012. 珠江三角洲一次典型复合型污染过程的模拟研究[J]. 中国环境科学 , 2012, 32 (2) : 193–199. |

| [${referVo.labelOrder}] | Emery C A, Tai E, Yarwood G.2001.Enhanced meteorological modeling and performance evaluation for two Texas ozone episodes, Project Report Prepared for the Texas Natural Resource Conservation Commission[R]. Texas:the Texas Natural Resource Conservation Commission |

| [${referVo.labelOrder}] | 贾星灿, 郭学良.2012. 人为大气污染物对一次冬季浓雾形成发展的影响研究[J]. 大气科学 , 2012, 36 (5) : 995–1008. |

| [${referVo.labelOrder}] | 李世广, 蒋厦, 佟洪金, 等.2013. 基于空气质量模型CMAQ的成渝经济区(四川)PM2.5浓度数值模拟研究[J]. 四川环境 , 2013, 32 (S1) : 109–113. |

| [${referVo.labelOrder}] | Miao S G, Chen F, LeMone M A, et al. 2009. An observational and modeling study of characteristics of urban heat island and boundary layer structures in Beijing[J]. Appl Meteor Climatol , 48 (3) : 484–501. DOI:10.1175/2008JAMC1909.1 |

| [${referVo.labelOrder}] | Miglietta M M, Zecchetto S, De Biasio F. 2010. WRF model and ASAR-retrieved 10 m wind field comparison in a case study over eastern Mediterranean Sea[J]. Advances in Science and Research , 4 (1) : 83–88. |

| [${referVo.labelOrder}] | 庞杨, 韩志伟, 朱彬, 等.2013. 利用WRF-Chem模拟研究京津冀地区夏季大气污染物的分布和演变[J]. 大气科学学报 , 2013, 36 (6) : 674–682. |

| [${referVo.labelOrder}] | Robert C G, Jonathan E P. 2010. Performance Assessment of New Land Surface and Planetary Boundary Layer Physics in the WRF-ARW[J]. Appl Meteor Climatol , 49 (4) : 760–774. DOI:10.1175/2009JAMC2126.1 |

| [${referVo.labelOrder}] | Streets D G, Fu J S, Jang C J, et al. 2007. Air quality during the 2008Beijing Olympic Games[J]. Atmospheric Environment , 41 (3) : 480–492. DOI:10.1016/j.atmosenv.2006.08.046 |

| [${referVo.labelOrder}] | 唐娴, 王喜全, 洪也, 等.2014. 辽宁中部城市群一次灰霾天气过程的外来影响程度研究[J]. 环境科学学报 , 2014, 34 (6) : 1541–1550. |

| [${referVo.labelOrder}] | 王颖, 张镭, 胡菊, 等.2010. WRF模式对山谷城市边界层模拟能力的检验及地面气象特征分析[J]. 高原气象 , 2010, 29 (6) : 1397–1407. |

| [${referVo.labelOrder}] | Willmott C J. 1982. Some comments on the evaluation of model performance[J]. Bulletin of the American Meteorological Society , 63 (11) : 1309–1313. DOI:10.1175/1520-0477(1982)063<1309:SCOTEO>2.0.CO;2 |

| [${referVo.labelOrder}] | 薛文博, 付飞, 王金南, 等.2014. 中国PM_(2.5)跨区域传输特征数值模拟研究[J]. 中国环境科学 , 2014, 34 (6) : 1361–1368. |

| [${referVo.labelOrder}] | 袁博, 肖苏林, 蒋大和.2009. 我国城市群空气污染及其季节变化特点[J]. 环境科技 , 2009, 22 (S1) : 102–106. |

| [${referVo.labelOrder}] | 张碧辉, 刘树华, LiuH P, 等.2012. MYJ和YSU方案对WRF边界层气象要素模拟的影响[J]. 地球物理学报 , 2012, 55 (7) : 2239–2248. |

| [${referVo.labelOrder}] | 张小培, 银燕.2013. 复杂地形地区WRF模式四种边界层参数化方案的评估[J]. 大气科学学报 , 2013, 36 (1) : 68–76. |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36