2. 北京市博大水务, 北京 100176

2. Boda Water Co., Ltd, Beijing 100176

“红水”问题一直是供水管网研究与关注的焦点, 而引发“红水”的因素众多, 过程复杂, 机理尚未明确(Edwards, 2004; Vreeburg et al., 2007).供水管网“红水”的出现会严重影响人们的生活和工业生产, 这是供水企业一直想要解决的问题(赵乐乐等, 2011).众多学者对“红水”形成的原因开展了大量的研究, 其中, 水源切换是引起给水管网“红水”最主要的因素之一(黄廷林等, 2014; 李玉仙等, 2015; 鲁智礼等, 2013), 通常认为, 无内衬的铁质管材在长时间输配水之后, 在管道内壁会形成较为稳定的管垢层, 能够防止水对管壁金属的继续腐蚀.而当切换水源时, 如果新水源的水质与原水源差别较大, 管垢与原水间的平衡就会被打破, 导致铁溶出释放到水中形成“红水”;另一方面, 新水源会继续对基体管壁金属进行电化学腐蚀产生Fe2+, Fe2+在水中被氧化形成Fe3+及其氧化物或氢氧化物, 而Fe2+也可以与CO32-形成碳酸亚铁, 这些腐蚀产物会导致“红水”的发生(Yang et al., 2012).水质参数如pH、余氯、碱度、硬度、溶解氧、水质的阴阳离子浓度等也是影响铁释放产生“红水”的重要因素(米子龙等, 2012a; 2012b;孙慧芳等, 2013; 王刚亮等, 2015; 吴永丽等, 2013; 杨帆等, 2012), 不同水质参数对铁溶出释放的作用也有所不同, 高pH值有助于铁溶出物在管壁上沉积形成致密的管垢层, 并且可以有效减少铁释放;而低pH值会将使管垢层呈现疏松多孔状结构, 促进了铁的溶解(Sarin et al., 2003; 2001).而在固定pH下, 铁腐蚀速率一般随着总碱度的升高而降低;硬度通常与碱度有关, 高碱度的水通常具有较高硬度, 高硬度的水通过形成CaCO3和Mg(OH)2增加了管垢的厚度, 抑制铁的溶出.管网中水的流态也会对“红水”的形成有一定的贡献(Vreeburg et al., 2007;谭浩强等, 2014), 在管网中, 水流的状态一般可以分为两种, 即单向流(如枝状管网或末端管段)和循环流(如环状管网).Vreeburg等(2007)认为, 由于流速的不同水中铁溶出颗粒物的状态与沉淀趋势也不同, 当流速超过0.06 m·s-1时.管壁上沉积的颗粒物有向水中释放的趋势, 而当流速小于0.06 m·s-1时, 水中的颗粒物则有向管壁沉积的趋势.“红水”现象和进入到管网的颗粒物有关, 这些颗粒物的体积、密度及来源都不相同, 其中, 一些颗粒物来自水源本身经过漫长的累积沉淀在管壁上;一部分来自管网管材本身, 主要与管道内壁的腐蚀与结垢等因素有关.水的化学稳定性对“红水”的形成有也有这一定的影响(米子龙等, 2013; 牛铁柱等, 2015; 赵乐乐等, 2011), 不同水源水质的化学稳定性指数也差异较大, 通常饮用水的拉森指数小于1, 腐蚀性较为微弱, 易形成稳定的管垢;再生水及海水淡化水拉森指数大于1, 腐蚀性较强, 不易形成管垢, 容易出现“红水”(冯运玲等, 2011; 米子龙等, 2014; 石晔等, 2012; 田一梅等, 2012; 杨羽等, 2013).再生水主要是以城市污水处理厂二级出水作为原水, 经过再生工艺处理得到的水.再生工艺为常规的混凝沉淀过滤工艺和膜分离工艺.其中, 通过反渗透膜生产的再生水离子含量少, 其水质和自来水有很大的区别, 更接近纯水.再生水和自来水在输水管网中会有不同的水质稳定性.目前, 国内外对自来水的输配管网研究较多, 而对再生水的输配管网的研究却很少.

为了了解“红水”的产生过程及不同流态对其产生的影响, 本文采用腐蚀性较强的再生水为实验用水, 在中试不带内衬的铁管管网平台上模拟单向连续流动和密闭循环流动两种流态模式的供水过程, 连续监测模拟管网水质, 并在中试模拟平台上观察到“红水”现象.同时, 采用XRD结合XPS分析“红水”中颗粒物的特征, 为解释再生水管网中爆发“红水”事件提供依据.最后探讨管网中出现“红水”的原因, 以期为控制管网再生水水质稳定性提供依据参考.

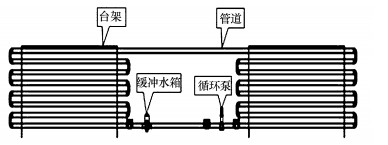

2 材料与方法(Materials and methods) 2.1 管网中试平台的搭建中试管网模拟系统平台(图 1)由无内衬铸铁管、弯头、循环泵、缓冲水箱、补水泵组成.管道长120 m, 内径为100 mm, 循环泵及缓冲水箱均为不锈钢材质, 缓冲水箱的体积为30 L, 可以缓冲水头对循环泵的冲击作用, 循环泵流量范围为40~60 m3·h-1, 补水泵用于向管网中注水.实验时, 循环泵可以保持水在管道中稳定循环流动, 补水泵一直开启能保持管网中的水压恒定, 并在取水样后自动对管网进行补水, 保持管网满流状态.

|

| 图 1 管网中试模拟系统平台 Fig. 1 A diagram of simulated water distribution system |

本试验用水为北京某再生水厂出厂水, 该再生水厂以污水处理厂二级出水作为原水, 使用微滤结合反渗透工艺深度处理污水厂出水得到高品质再生水(石晔等, 2012).此工艺生产的再生水实测水质和当地自来水水质比较结果见表 1, 可以看出, 此再生水pH值较低, 而CODMn、BOD值高于自来水, 其他指标都比较低.微滤和反渗透工艺去除了水中绝大部分的阴阳离子和悬浮物;再生水的CODMn和BOD值高于自来水是由于再生水原水中的有机物经双膜处理后仍有少量残留.

| 表 1 再生水与自来水水质比较 Table 1 Comparison of water quality for reclaimed water and tap water |

依据管网的特征设计两种实验模拟实际网管供水过程, 即单向连续流动和密闭循环流动.平台可以利用补水泵驱动实现低速单向流动, 也可以利用循环泵驱动实现高速循环流动.第一种模式为单向连续流动实验, 启动补水泵, 不启动管道泵, 关闭管道上的一个蝶阀, 同时打开被关闭蝶阀对侧管道最下端的排水阀, 使管道中的水从一端流入主体管道, 流经120 m所有管程, 在另一端最底端管道折弯处的排水阀流出, 补水泵会持续为主管道系统补水, 使管道中的水处于满流状态, 连续流动实验时间为10 d, 定时取样, 监测水质的数据变化, 补水泵的流量为3 m3·h-1, 水的流速为0.03 m·s-1, 水在管道中的停留时间为1 h左右.第二种模式为密闭循环流动实验, 当系统管道注满后, 打开管道上的两个蝶阀, 使管道形成闭合的循环回路, 开启管道泵, 开启补水泵保持管道的压力.取样间隔为0 h、1 h、2 h、4 h、8 h、16 h、1 d、2 d、3 d…, 模拟足够长的水龄, 不同时刻测试得到的水质参数反映出水质的变化情况, 管道泵的流量为40 m3·h-1, 管道压力为150 kPa, 水的流速为1.2 m·s-1, 水在管道中的停留时间为96 h左右.

2.4 水质指标测定方法pH值、溶解氧、TDS、电导率采用多功能水质分析仪检测(哈纳沃德), 总碱度采用酸碱指示剂滴定法测定, 总硬度采用EDTA滴定法测定, 总铁采用电感耦合等离子光谱发生仪(ICP-EOS)测定(国家环保局, 2002).铁管出水中同时存在颗粒物和铁离子, 颗粒物不溶于水, 直接影响水的色度和浊度, 而水中的部分铁离子也会吸附在颗粒物表面, 因此, 在对水中的铁浓度进行ICP测定之前需要对样品进行预处理, 对于溶解性铁采用加硝酸的方式将水样的pH调至1左右, 使吸附在颗粒物表面的铁离子溶解, 再使用0.45μm的滤膜过滤进行测定;而对于总铁的测定采用常温消解的方法将水中的颗粒物完全溶解成为铁离子, 再使用0.45μm的滤膜过滤进行测定.

3 结果与讨论(Results and discussion) 3.1 再生水水质的化学稳定性分析为评价该厂再生水水质的化学稳定性和腐蚀性, 采用Langelier饱和指数(LSI)、Ryznar稳定指数(RSI)、碳酸钙沉淀势CCPP(Calcium Carbonate Precipitation Potential)对此再生水进行判别, 具体测定方法和计算方法见参考文献(许保玖, 2000), 其化学稳定性情况如表 2所示.

| 表 2 再生水化学稳定性概况 Table 2 Summary of chemical stability of reclaimed water |

多次检测实验用水的LSI指数均小于0, 且平均值为-3.21, 说明水中的碳酸钙为未饱和状态, 具有强烈的溶解倾向;RSI指数都大于9.0, 平均值为12.87, 表明该水质的腐蚀性是极为严重的;而CCPP指数的平均值为-44.28 mg·L-1, 远远小于-10 mg·L-1, 同样说明该水质具有极强的腐蚀性.

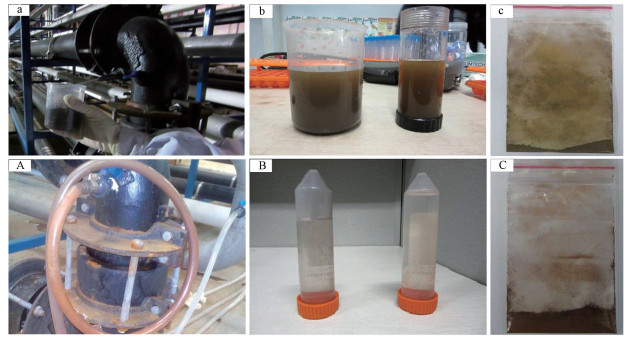

3.2 不同流动实验出水水质参数的变化 3.2.1 常规水质指标的变化图 2显示了两种实验所产生的“红水”现象和干燥的颗粒物粉末形态.从图中2a、2b可以看出, 循环流动实验的水质比较污浊, 大量悬浮颗粒使清澈的再生水变成“黑水”.图 2A、2B中单向连续实验的水质较为清澈, 但水中有细小的红色颗粒物.

|

| 图 2 两种实验过程与铁溶出颗粒物的状态(a、b、c代表密闭循环流动实验, A、B、C代表单向连续流动实验, a、A.实验过程, b、B.实验出水, c, C.干燥的铁溶出颗粒物) Fig. 2 Two experimental processes and status of the released iron-particulates |

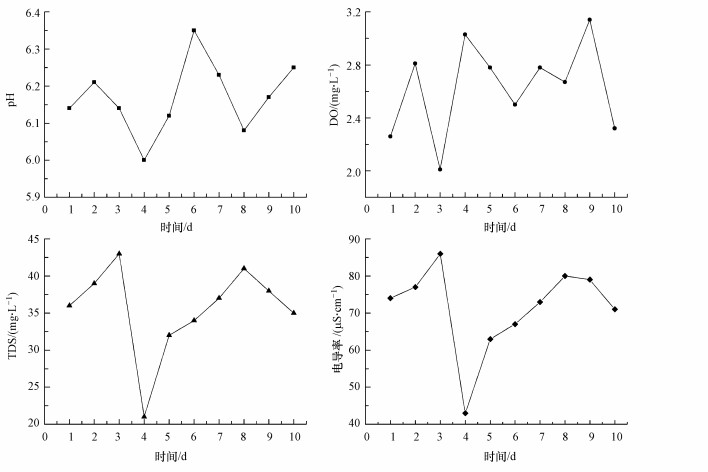

图 3为单向连续流动实验铸铁管出水常规水质参数随时间的变化情况.从图 3可以看出, 在10 d的单向连续流动实验过程中, 模拟铸铁管网出水pH范围为6.0~6.4, 略高于出厂水;溶解氧的浓度范围为2.0~3.2 mg·L-1, 低于出厂水, 说明在流经120 m长的铸铁管后, 水中的溶解氧有消耗;水的TDS与电导率大致成正比关系, TDS和电导率呈现一致的变化趋势, 都略大于出厂水.TDS和电导率的增加与管壁腐蚀层的铁溶出有关, 铁溶出导致了水中的亚铁或铁离子浓度的增加, 亚铁或铁离子是影响水的TDS和电导率变化的主要因素.

|

| 图 3 单向连续流动实验水质参数变化 Fig. 3 Change of water quality in direct continuous flow experiment |

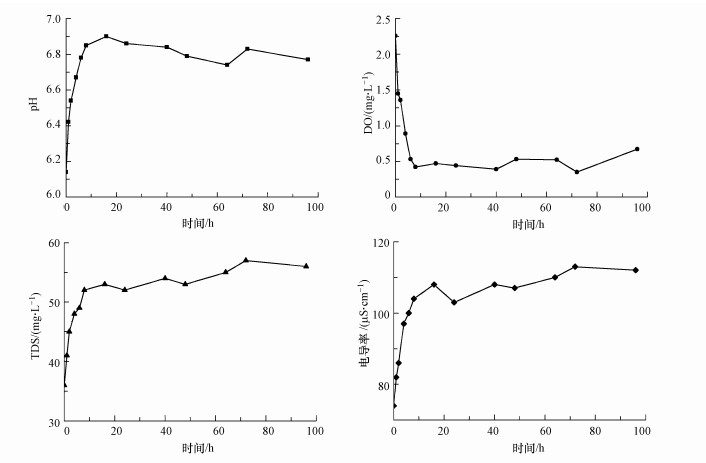

图 4为密闭循环流动实验中铸铁管出水水质的变化情况, 在前8 h再生水pH迅速上升, 从6.14上升到6.90左右, 而后缓慢下降, 并且维持在6.80左右, 趋于恒定;溶解氧浓度也是在前8 h迅速下降, 最后降至0.5 mg·L-1以下, 表明密闭循环实验水中的溶解氧被全部消耗;TDS和电导率都在实验前8 h迅速升高, 最后达到稳定, TDS与电导率的稳定值分别为55 mg·L-1和110μS·cm-1, 远远高于出厂水.

|

| 图 4 密闭循环流动实验水质参数的变化 Fig. 4 Change of water quality in closed loop flow experiment |

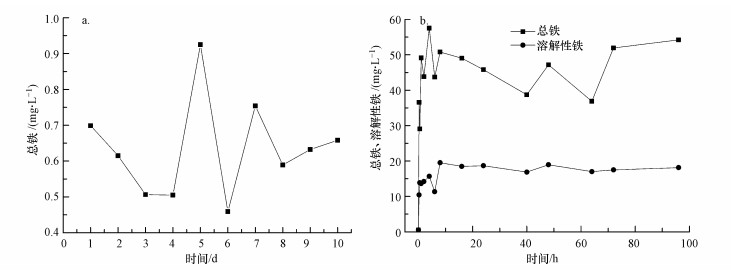

铁溶出是影响水质的主要因素, 也是产生“红水”现象的重要根源, 水的颜色与铁的含量及形态有关, 通常情况, 当水中总铁的浓度大于0.3 mg·L-1时, 管网可能产生“红水”现象.实验监测了水中铁浓度的变化, 结果如图 5所示.

|

| 图 5 单向连续流动实验中总铁(a)及密闭循环流动实验中总铁和溶解性铁(b)的变化 Fig. 5 Change of total Fe in direct continuous flow experiment(a) and total Fe, dissolution Fe in closed loop flow experiment(b) |

连续监测在单向连续流动实验管网出水, 发现总铁浓度比较高, 总铁浓度均高于0.3 mg·L-1, 平均值为0.6 mg·L-1, 出现轻微的“黄水”现象, 管网出水中的铁则主要来源于管壁腐蚀垢层的缓慢释放.密闭循环流动实验则出现了严重的“黑水”现象, 水中的溶解性铁和总铁的平均值分别高达20 mg·L-1和50 mg·L-1, 管壁上大量颗粒物被水流冲刷到了水中, 在8 h铁溶出达到了平衡, 这与水质参数的变化规律一致.说明水质参数变化与铁溶出有着密切的联系, 在这种模式的实验过程中, 由于其管壁的腐蚀层较薄, 管垢易因外力扰动脱落, 管网出水中的铁来源于管壁上腐蚀产物的连续释放.从图 2可以看出, 在不同的流动状态产生的“红水”的颜色不同, 在密闭循环流动实验中, 由于水流循环速度可以达到1.2 m·s-1, 水流对管壁的冲刷作用力比较大, 管壁上产生的腐蚀颗粒物会直接进入的水中引起比较明显的“红水”现象;而在单向连续流动实验当中, 水流的速度相对比较缓慢(0.03 m·s-1), 水中的颗粒物会在管道上蓄积, 在透明的塑料软管形成了红色的沉淀物附着在管壁上.在两种实验过程获得的颗粒物颜色也不相同, 密闭循环流动实验中得到的颗粒物为土黄色, 而单向连续流动实验中得到的颗粒物为褐红色, 尽管颗粒物的颜色不相同, 但颗粒物的粒径大致相同, 为0.005~0.01 mm, 这与相关文献报道是一致的(Vreeburg et al., 2007).通过两种模式的实验对比发现, 表面“红水”的发生与水流对管壁上腐蚀层的作用力有直接联系.

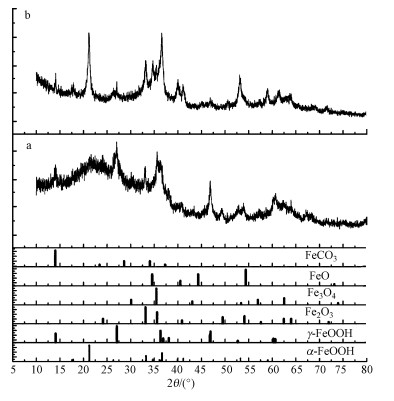

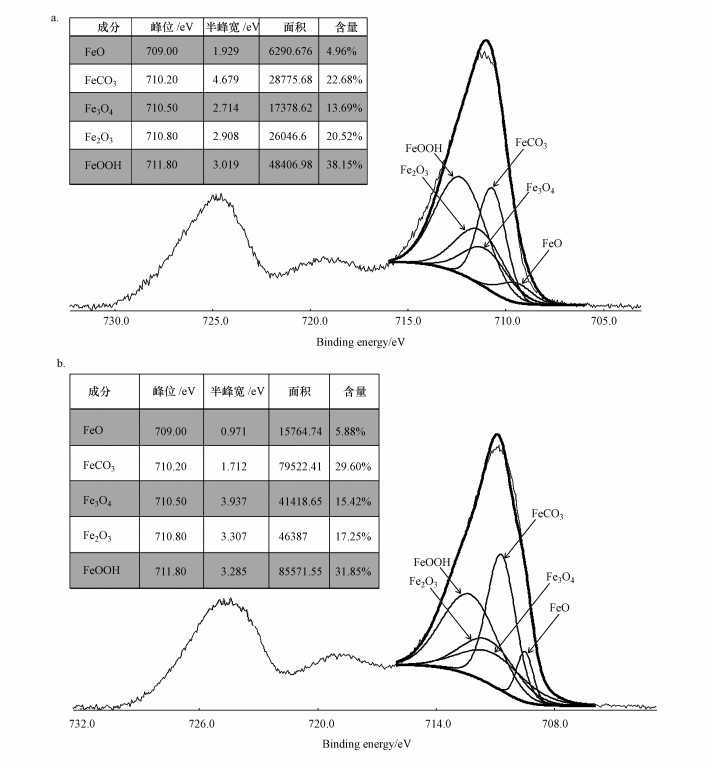

3.3 不同实验“红水”的铁形态分析为了进一步了解颗粒物的特征, 对两种颗粒物进行了物相分析、化学成分及价态分析, 对两种颗粒物进行XRD试验, 测定两种不同颜色的颗粒物的晶体结构组成, 结果如图 7所示.铁的腐蚀产物主要包括α-FeOOH、γ-FeOOH、FeCO3、Fe2O3、Fe3O4及FeO, 但两种实验方式所形成的腐蚀产物的成分差别较大.其中, 密闭循环流动实验的颗粒物中FeOOH含量较多, 而且α-FeOOH的特征峰强度大于γ-FeOOH, 说明该模式下颗粒物中的α-FeOOH多于γ-FeOOH, 这是由于溶解氧存在的原因, 在有氧的情况下, α-FeOOH更容易形成(Sarin et al., 2003).而单向连续流动实验的颗粒物中FeCO3的含量比较多, 这与水中的溶解二氧化碳有一定关系(Sontheimer et al., 1981).通过XPS试验对两种颗粒物进行了定量分析, 考察了在两种颗粒物中不同价态铁的腐蚀产物含量(图 8)

|

| 图 7 两种铁溶出颗粒物的XRD图谱(a.单向连续流动实验, b.密闭循环流动实验) Fig. 7 Powder XRD patterns for iron release particulates(a.directly continuous flow experiment, b.closed loop flow experiment) |

|

| 图 8 单向连续流动实验(a)和密闭循环流动实验(b)铁溶出颗粒物XPS图谱 Fig. 8 XPS spectra of iron release particulates obtained in directly continuous flow experiment(a) and closed loop flow experiment(b) |

通过对两种颗粒物的定量分析表明, 颗粒物中羟基氧化铁与碳酸亚铁是最主要的成分, 也是三价铁和二价铁的主要存在形式.但两种价态铁的化合物含量有较大的不同, 其中, 单向连续流动实验的土黄色颗粒中羟基氧化铁与碳酸亚铁的含量分别为38.15%和22.68%;而密闭循环流动实验的褐红色颗粒中羟基氧化铁与碳酸亚铁的含量分别为29.60%和31.85%.颗粒物的颜色可能会与羟基氧化铁和碳酸亚铁的含量有关, 也表明了不同“红水”现象经历了不同的物理化学过程.在两种实验条件下颗粒物中铁的氧化物(氧化亚铁、氧化铁、四氧化三铁)的总含量很接近, 分为39.17%和38.55%, 水中的铁氧化物主要来源于羟基氧化铁与碳酸亚铁失水条件下的转化, 因此, 在两种颗粒采用相同的干燥过程所产生铁的氧化物含量是相同的.说明在同一水质情况下, 铁的腐蚀过程是相似的.

3.4 两种实验方式铁释放及水质转化探讨无论是单向连续流动实验还是密闭循环流动实验, 管网出水呈现出一定的“红水”现象, 水质参数pH、TDS、电导率、溶解氧都有变化, 虽然产生的颗粒物有一定差别, 但颗粒物的产生及铁腐蚀与水质参数pH、溶解氧及碱度是相关的, 并影响“红水”产生的过程.通过水质参数的变化可以确定两种实验方式情况下颗粒物产生的过程.

3.4.1 单向连续流动实验颗粒物形成的模式由于本实验采用的再生水的碱度(7.9 mg·L-1)、硬度(10.6 mg·L-1)很低, 再生水中的重碳酸根含量比较低.然而本次实验的补水水箱不是密闭的, 因此, 空气中的二氧化碳会源源不断地在水中的溶解形成碳酸(H2CO3), 而碳酸是弱酸, 它的解离程度很弱, 其在水中的解离分两步:一级解离(式(1))和二级解离(式(2)).

|

(1) |

|

(2) |

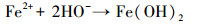

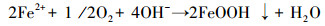

而该模式下生成颗粒物的反应可以用Sontheimer等(1981)提出的管网铁腐蚀过程的碳酸亚铁模型(Siderite Model)来描述, 共分为3级, 其中, 初级反应:

|

(3) |

|

(4) |

二级反应:

|

(5) |

|

(6) |

|

(7) |

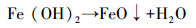

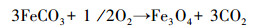

三级反应:

|

(8) |

|

(9) |

|

(10) |

在初级反应过程中, 金属铁在电化学的作用下会在阳极失去电子生成Fe2+, 同时一部分溶解氧在阴极会得到电子被还原生成OH-, 而且溶解二氧化碳会在水中不断电离生成CO32-;由于该再生水的硬度很低, 水中的Ca2+不能够产生碳酸钙沉淀, 而在二级反应过程中CO32-可以与Fe2+结合生成FeCO3沉淀, Fe2+也可直接被溶解氧氧化生成FeOOH, 另外, 水中的OH-也会与Fe2+生成Fe(OH)2.上述反应过程既可在管壁界面上进行从而使生成的FeCO3和FeOOH沉积在管壁上, 也可在水相中进行造成总铁浓度、TDS和电导率升高.这些反应能解释连续流动实验中铁腐蚀现象所造成的总铁浓度升高、溶解氧浓度降低及低碱度情况下生成颗粒物中FeCO3含量较高的原因.从第三级反应可知, 二级反应阶段生成的FeCO3会进一步氧化成Fe3O4, 而FeOOH与Fe(OH)2会失水产生Fe2O3和FeO, 第三级反应是颗粒物中铁的氧化物生成的过程.随着试验的进行, 系统稳定后, 出水pH值基本变化不大, 且略大于进水.这可能是由于管壁上逐渐积累了较多的腐蚀产物后上述各种反应速度减缓, 而腐蚀过程生成的OH-部分进入水相导致出水pH值升高.

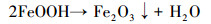

3.4.2 密闭循环流动实验颗粒物形成的模式在密闭循环流动实验中, 水在模拟管网中循环流动, 空气中二氧化碳不会进入到密闭的管道系统中, 因此, 该实验过程中消耗的碳酸根为进水中自身碱度所提供的.在密闭的管网系统中, 水中的溶解氧被迅速消耗, 在达到稳定状态后, 系统中处于无氧状态.在该模式下生成颗粒物的反应除了包括上述的碳酸亚铁模型过程, 还包括无氧条件下铁的腐蚀与释放, Kuch(1988)提出, 在缺氧的条件下, 管壁上原先存在的三价铁化合物会作为电子受体与金属铁发生如下反应:Fe+2FeOOH+2H+→3Fe2++4OH-, 使得铁的腐蚀反应能够继续进行, 致使在密闭循环流动实验过程中发生了严重的“红水”现象, 导致水中的总铁和溶解性铁浓度加剧上升, 因此, 在缺氧的情况下, 更容易导致红水现象发生, FeOOH分解也致使出水的pH也明显升高.

两种实验分别模拟了管网中单向流和循环流的供水情况, 结果表明, 在不同管网模式产生“红水”的情况及管壁腐蚀物的物相有明显的区别, 在环状管网中, 水中的溶解氧会快速的消耗, 无氧情况下的腐蚀是环状管网的主要形式, 腐蚀产物中FeOOH占的比例较高;而在枝状管网或末端管网中, 虽然水中的CO2与溶解氧会不断消耗, 但空气中CO2与O2对水体进行补充, 维持原有的平衡, 溶解氧和CO2均对铁管腐蚀的贡献都比较大, 腐蚀产物中FeCO3含量会高一些, 通过对比可知, 循环流态管网中比单向流态管网更容易发生“红水”现象.

4 结论(Conclusions)1)本次实验的再生水pH值在9.56左右, RSI指数在12.08以上, LSI < 0, CCPP指数远远小于-10, 该水质总体上属于腐蚀性极强水质.

2)在铸铁管网中模拟了单向流和循环流两种供水模式, 两种实验方式的出水水质都发生了明显变化;出水水质的pH、TDS、电导率及总铁都有明显的升高, 说明不带内衬的铸铁管不适合作该再生水的输水管材.

3)在两种实验模式下得到了不同颜色、但粒径相同的腐蚀颗粒物, 通过XRD、XPS分析发现, 两种颗粒物中都包括α-FeOOH、γ-FeOOH、FeCO3、Fe2O3、Fe3O4及FeO, 但颗粒中羟基氧化铁与碳酸亚铁的含量有所不同, 而颗粒物中铁的氧化物的总含量很接近.

4)管网中水的循环流比单向流更容易发生“红水”现象, 颗粒在水中存在的状态和流速有一定关系.

| [${referVo.labelOrder}] | Edwards M. 2004. Controlling corrosion in drinking water distribution systems:a grand challenge for the 21st century[J]. Water Science and Technology , 49 : 1–8. |

| [${referVo.labelOrder}] | 冯运玲, 戴前进, 李艺, 等.2011. 几种典型再生水处理工艺出水水质对比分析[J]. 给水排水 , 2011, 37 (2) : 47–49. |

| [${referVo.labelOrder}] | 黄廷林, 戴雪峰, 王旭冕, 等.2014. 多水源供水管网中铁释放规律[J]. 环境工程学报 , 2014, 8 (3) : 834–838. |

| [${referVo.labelOrder}] | 国家环保局《水和废水监测分析方法》编委会编著. 2002. 水和废水监测分析方法[M]. 第4版. 北京: 中国环境科学出版社: 120 -124. |

| [${referVo.labelOrder}] | Kuch A. 1988. Investigations of the reduction and reoxidation kinetics of iron(Ⅲ) oxide scales formed in waters[J]. Corrosion Science , 28 : 221–231. DOI:10.1016/0010-938X(88)90106-0 |

| [${referVo.labelOrder}] | 李玉仙, 王敏, 李礼, 等.2015. 水源切换条件下管网管垢稳定性和水质腐蚀性判定指标探讨[J]. 给水排水 , 2015, 41 (2) : 110–114. |

| [${referVo.labelOrder}] | 鲁智礼, 徐硕, 石宝友, 等.2013. 水源切换对管网铁释放影响的中试模拟研究[J]. 给水排水 , 2013, 39 (5) : 146–150. |

| [${referVo.labelOrder}] | 米子龙, 牛璋彬, 张晓健, 等.2013. 给水管网中铁稳定性问题综合控制技术研究[J]. 给水排水 , 2013, 39 (9) : 149–154. |

| [${referVo.labelOrder}] | 米子龙, 张晓健, 陈超, 等.2012a. 硫酸根和碱度变化对管网铁释放的影响[J]. 中国给水排水 , 2012a, 28 (1) : 31–34. |

| [${referVo.labelOrder}] | 米子龙, 张晓健, 王洋, 等.2012b. 调节pH值和碱度对给水管网铁释放的控制作用[J]. 中国给水排水 , 2012b, 28 (13) : 43–46. |

| [${referVo.labelOrder}] | 米子龙, 张晓健, 陈超, 等.2014. 淡化海水进入市政供水管网的铁稳定性[J]. 清华大学学报(自然科学版) , 2014 (10) : 1333–1338. |

| [${referVo.labelOrder}] | 牛铁柱, 徐强, 陈求稳, 等.2015. Larson指数、溶解氧和余氯浓度变化对管网铁释放的影响[J]. 给水排水 , 2015, 41 (3) : 148–153. |

| [${referVo.labelOrder}] | Sarin P, Clement J A, Snoeyink V L, et al. 2003. Iron release from corroded unlined cast-iron pipe[J]. Journal American Water Works Association , 95 : 85–96. |

| [${referVo.labelOrder}] | Sarin P, Snoeyink V L, Bebee J, et al. 2001. Physico-chemical characteristics of corrosion scales in old iron pipes[J]. Water Res , 35 : 2961–2969. DOI:10.1016/S0043-1354(00)00591-1 |

| [${referVo.labelOrder}] | Sontheimer H, Kolle W, Snoeyink V L. 1981. The siderite model of the formation of corrosion-resistant scales[J]. Journal American Water Works Association , 73 : 572–579. |

| [${referVo.labelOrder}] | 石晔, 石宝友, 蒋玉明, 等.2012. 高品质再生水专用管网材质的选择[J]. 中国给水排水 , 2012, 28 (19) : 59–62. |

| [${referVo.labelOrder}] | 孙慧芳, 石宝友, 吴永丽, 等.2013. 硫酸根、溶解氧和余氯对管垢铁释放的影响[J]. 中国给水排水 , 2013, 29 (22) : 58–63. |

| [${referVo.labelOrder}] | 谭浩强, 何文杰, 韩宏大, 等.2014. 水力条件对供水管网铁释放的影响研究[J]. 中国给水排水 , 2014, 30 (3) : 56–58. |

| [${referVo.labelOrder}] | 田一梅, 刘扬, 赵鹏, 等.2012. 海水淡化水在既有管网输配的铁释放控制研究[J]. 环境科学 , 2012, 33 (4) : 1216–1220. |

| [${referVo.labelOrder}] | Vreeburg J H G, Boxall J B. 2007. Discolouration in potable water distribution systems:A review[J]. Water Res , 41 : 519–529. DOI:10.1016/j.watres.2006.09.028 |

| [${referVo.labelOrder}] | 王刚亮, 鲁智礼, 石宝友, 等.2015. 投加不同碱性药剂对管网铁释放的影响[J]. 环境科学研究 , 2015, 33 (4) : 1216–1220. |

| [${referVo.labelOrder}] | 吴永丽, 石宝友, 孙慧芳, 等.2013. 水中硫酸根及溶解氧质量浓度变化对管垢金属元素释放的影响[J]. 环境科学 , 2013, 34 (9) : 3480–3485. |

| [${referVo.labelOrder}] | 许保玖. 2000. 给水处理理论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社 . |

| [${referVo.labelOrder}] | Yang F, Shi B Y, Gu J N, et al. 2012. Morphological and physicochemical characteristics of iron corrosion scales formed under different water source histories in a drinking water distribution system[J]. Water Res , 46 : 5423–5433. DOI:10.1016/j.watres.2012.07.031 |

| [${referVo.labelOrder}] | 杨帆, 石宝友, 王东升, 等.2012. 水质化学组分变化对管道铁释放及管垢特征的影响[J]. 中国给水排水 , 2012, 28 (23) : 59–64. |

| [${referVo.labelOrder}] | 杨羽, 石宝友, 张建锋, 等.2013. 再生水及自来水对水泥内衬管的侵蚀特性比较[J]. 中国给水排水 , 2013, 29 (23) : 81–84. |

| [${referVo.labelOrder}] | 赵乐乐, 李星, 杨艳玲, 等.2011. 南方某城市供水管网"红水"原因调查与研究[J]. 环境科学 , 2011, 32 (11) : 3235–3239. |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36