2. 中国环境科学研究院, 环境基准与风险评估国家重点实验室, 北京 100012

2. State Key Laboratory of Environmental Criteria and Risk Assessment, Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012

挥发性有机物(VOCs)是大气对流层中的重要痕量组分,通常指沸点范围在50~260 ℃之间,室温下饱和蒸气压超过133.32 Pa,且以蒸汽形式存在于空气中的一类有机物(WHO,1989).VOCs来源广泛,机动车尾气排放、石油化工产业、化学溶剂挥发、生物质排放都能造成其含量的增加.它同OH自由基的反应是大气光化学反应的开端,所生成的O3和二次有机颗粒物(SOA)等副产物,对大气环境和人体健康都有显著影响.

随着大气环境问题的日益严重,国内针对大气VOCs也开展了丰富的研究.在典型污染城市地区,如对北京市环境中VOCs的分布及源解析(LIU,2005),确定了机动车排放对城市大气VOCs的贡献最大;对沈阳全市大气VOCs监测发现其呈现春秋浓度高、冬夏浓度低的季节性特征(刘亚婷等,2011);在大气本底区域,如对长白山、贡嘎山等地区VOCs的长期连续观测,发现这些区域有着明显的本底站点排放特征(王跃思等,2008);在对VOCs的化学活性研究上,确定了上甸子地区VOCs与臭氧生成效率(OPE)的相关关系(葛宝珠,2009).

通过研究背景站点,分析背景区域污染物输送特点、变化规律、环境空气质量状况,不仅能有效评价人类社会对环境的影响程度,也为研究背景区典型生物源VOCs的排放提供丰富资料(Monks et al.,2009).青海门源站地处青藏高原东部,是近些年新建的国家空气背景值监测子站.截至目前,对该地区大气中的VOCs的研究还非常少.本研究基于门源背景站VOCs监测数据,对该区域大气VOCs的组成、日变化特征和臭氧生成潜势(OFP)加以分析,并用后向轨迹模型结合主成分来源分析法,确定气团的来源与运输途径,为进一步研究高原大气VOCs的污染特征及相应治理措施提供一定的科学依据.

2 实验和方法(Experiments and methods) 2.1 采样时间与地点本研究采样点设在青海省门源站,地处祁连山省级自然保护区内,地理坐标为东经101°17′58″,北纬37°35′37″,海拔3250 m.属典型高原大陆性气候,有日照时间长、太阳辐射强、昼夜温差大等特点.以监测点为中心半径50 km范围内无重大污染源,能够客观反映青藏高原及周围地区背景空气状况,为进一步丰富国家背景站监测网体系提供了可能.

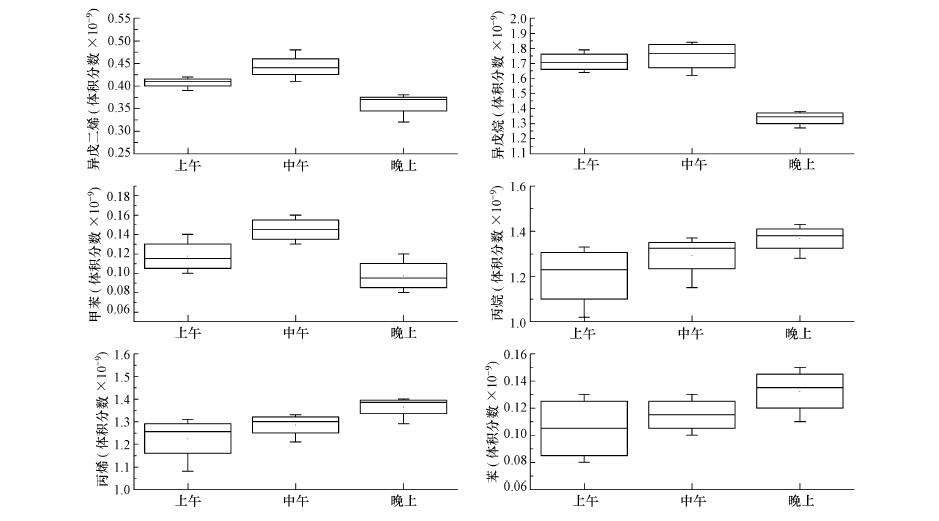

采样时段为2013-09-13到2013-10-14,每日采样3次,1)上午9∶00—10∶00,此时大气边界层尚未完全打开,混合层高度低,观测数据反映VOCs的局地排放源特征;2)中午13∶00—14∶00,此时气温高,太阳辐射强,有地方性环流谷风;3)晚上19∶00—20∶00,此时大气边界层对流强烈,常有爆发性雷阵雨,并伴随环流性的山风,观测数据能反映区域VOCs的分布特征.采样同时记录气象参数,包括风向、风速、温度、相对湿度和天气条件.

2.2 分析仪器和方法采用美国Entech公司生产的3.2 L内壁硅烷化的不锈钢苏玛罐采集空气VOCs样品,用气象色谱/质谱仪(美国Finnigan ultra trace GC/DSQ)分析样品.

使用Entech7100三步预浓缩系统进样,具体操作过程为:第一步样品进入Modulel1冷阱,冷冻温度为 -165 ℃,解析温度为10 ℃,主要用于去除H2O、N2和O2;第二步将Modulel1解析出的物质在-50 ℃下富集于Tenax吸附阱中,以去除Ar、CH4、CO2和微量水分,解析温度为180 ℃;第三步样品被冷冻在聚焦冷阱Modulel3中,聚焦冷冻完毕后,使冷冻在毛细柱头的VOCs在载气氦的推动下迅速气化,解吸进入色谱仪(GC)的毛细柱得到分离,随后进入质谱检测器(MSD).

色谱条件:选用60 m×0.25 mm(id)的DB-5色谱柱;三级程序升温: -15 ℃停留5 min,以8 ℃·min-1的速率升到100 ℃停留1 min,然后以15 ℃·min-1的速率升到250 ℃,全程运行32 min;以高纯氦气为载气,经过滤脱氧进一步净化;恒压模式,柱前压137 kPa;传输线温度为200 ℃.

质谱条件:离子源温度为200 ℃;电离方式:电子轰击(EI),电离能为70 eV;电子倍增器电压:1100 V(自调);全扫描方式,扫描范围20~200 U.

2.3 样品分析和质量保证采用外标法定量分析样品,标气采用含39种目标化合物的美国EPA认可的TO-14标准气体(Scotty公司)和易发生大气光化学反应的55种烷、烯烃类化合物混合标准气体(美国Entech公司).计算结果表明,大多数VOCs标准曲线的可决系数(R2)大于0.99,说明目标化合物浓度与色谱峰面积之间有良好的线性关系;大多数物种的检测限在10×10-12,相对误差在10%以内,基本满足分析测量要求.

2.4 统计分析本研究采用Microsoft Excel2013、Origin8.5作图分析,采用SPSS19.0进行主成分分析.

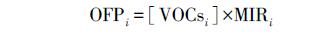

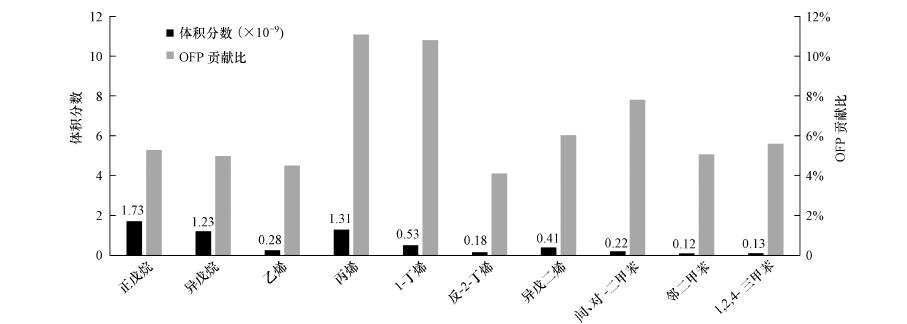

3 结果与讨论(Results and discussion) 3.1 大气VOCs组分和日变化特征本次实验一共采集大气样品60个,检测出C2~C10共38种VOCs,其中烷烃16种,烯烃11种,芳香烃9种,卤代烃2种.检出物质的浓度均值及标准偏差见表 1.测量期间总VOCs体积分数为11.03×10-9,与贡嘎山9.40×10-9(张军科等,2012)和泰山6.95×10-9(Suthawareeet al.,2010)相比较为接近,与北京122.5×10-9(吴方堃等,2010)、深圳67.1×10-9(朱少峰等,2012)相比处于较低浓度水平.从大气样品VOCs组成来看,大气中烷烃所占比例最大,达到58.6%;烯烃和芳香烃所占比例相当,分别达到29%和10.5%;卤代烃所占比例最小,仅有1.7%.烷烃中正戊烷、丙烷、和异戊烷的体积分数最大,分别为1.73×10-9、1.32×10-9、1.23×10-9,这些物质主要来源于汽油挥发和机动车尾气排放;烯烃中丙烯和1-丁烯含量最多,其中1-丁烯体积分数为0.53×10-9,它来源于燃料燃烧和垃圾焚烧.异戊二烯含量为0.41×10-9,作为生物源排放示踪物,对研究生物排放VOCs具有重要意义;芳香烃中间/对二甲苯、苯、甲苯体积分数最高,分别为0.22×10-9、0.18×10-9、0.14×10-9.卤代烃中仅检测出氯甲烷和四氯化碳,体积分数分别为0.43×10-9、0.08×10-9.

| 表 1 门源地区大气VOCs体积分数 Table 1 Mixing ratios of ambient VOCs compounds in the Menyuan site |

选取门源地区大气中8种主要VOCs,以贡嘎山、瓦里关、长白山地区作为背景观测点,以北京城区、深圳市区、长沙市区作为典型污染城市,与门源背景点进行比对研究分析,结果见表 2.由表 2可知,不同地点的VOCs浓度水平差异较大,但也有一些共同的特征.作为背景观测点,总VOCs浓度水平低于典型污染城市,大气VOCs具有较为明显的本底特性.与其它地区相比,门源监测站的异戊二烯浓度水平较低,但在该站总VOCs中所占比例较高.究其原因认为监测站周边植被覆盖率较高且太阳辐射较强,导致该区域产生较多异戊二烯排;而典型污染城市中异戊二烯除了源自植被释放,也可能来源于机动车尾气排放(刘芮伶等,2012).1-丁烯在背景观测点的浓度值要接近或高于典型污染城市中的含量,尤其在门源地区,是含量最为丰富的烯烃.1-丁烯的来源广泛,如燃料燃烧和垃圾焚烧.门源地区年均温度较低,燃料使用较为频繁,由此产生的1-丁烯占有很大比重,因此其总排放量也超过了部分城市地区.芳香烃中有很多物质来源于汽车尾气排放和溶剂挥发,通常利用甲苯与乙苯的比值(T/B)来确定VOCs的主要来源(Faberet et al.,2013).背景点的苯系物浓度水平T/B比均要明显低于典型污染城市的值.由此可确定苯类物质来源于机动车尾气和溶剂挥发,对背景区域的VOCs浓度水平影响并不占主导地位(Xueet al.,2013).

| 表 2 门源与其它站点大气VOCs体积分数对比 Table 2 Comparison of mixing ratios of VOCs measured in different areas |

主要VOCs物种浓度的日变化如图 1所示,大多数呈现白天浓度低、夜间浓度高的特征.这与附近的瓦里关大气本底观测站观测结果相一致(Xueet al.,2013),二者的时态变化均具有明显的高原特性.白天山地受到较强的太阳辐射,形成地面低压,风由山谷吹向山顶,携带较多的边界层空气污染物;夜间山地降温快,形成地面高压,风由山顶吹向山谷,输送较多的对流层洁净空气.门源地区大部分污染物白天浓度较低,说明山顶受到周边边界层排放影响较小.夜间大部分污染物浓度高则有可能源自为污染源的长距离输送.对比同期观测到的CO、NOY等化石燃料或生物质燃烧的示踪物,也具有相同的日变化特征.对于异戊烷、异戊二烯、甲苯等物质,则呈现出明显的白天浓度高、夜间浓度低的日变化规律.分析认为,异戊二烯作为生物排放的示踪物,随着白天气温升高,日照加强,导致异戊二烯的浓度增加. 异戊烷的排放主要源于汽油的使用,包括汽油挥发、机动车尾气排放(陆思华等,2003),结合门源地区车流量稀少,以及异戊烷的日变化规律,其变化原因可能是周边地区的汽油挥发随温度变化所致.甲苯作为液化石油气和工业溶剂的重要组分,该组分的大气寿命很短暂,其变化趋势一定程度上受到了当地工业溶剂使用的影响.

|

| 图 1 主要VOCs组分的日变化特征 Fig. 1 Diurnal patterns of VOCs |

作为大气光化学污染物的重要前体物,VOCs浓度和组分变化对O3产生的强弱程度有影响,不同组分的VOCs化学反应活性差异极大,对复合型大气污染的形成作用也各不相同.目前文献多数限于对VOCs总量与O3关系的探讨,而对分类研究VOCs与臭氧产生率的关系则相对较少(Lu et al.,2010).本研究结合最大增量反应活性计算臭氧生成潜势(OFP),较为综合的反映了不同物种VOCs对O3形成的贡献率.

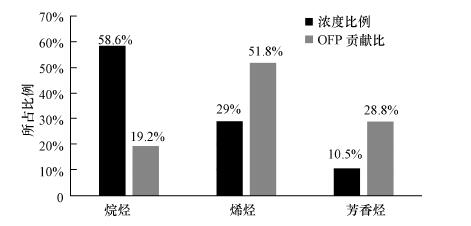

对于某一物种的VOCs,其OFP的计算公式为:

|

式中,[VOCsi]指观测中VOCs物种i的浓度,MIRi为物种i的最大增量反应活性,单位为gO3/gVOC,值来源于Carter调整烟雾箱中氮氧化物浓度得到增量反应活性的最大值(Williamet al.,1994).

计算结果见图 2,烯烃的浓度仅占大气VOCs组分的29%,但是对OFP的贡献率却高达51%;占大气组分含量最高的烷烃,其对OFP的贡献率仅为19%,芳香烃对臭氧生成潜势的贡献率与其组分的混合比例大致相当.臭氧生成潜势排名前10的物种中烯烃有5种,见图 3,分别是乙烯、1-丁烯、异戊二烯、反-2-丁烯、和丙烯,远高于其它几个典型污染城市.因此控制大气中的烯烃对于降低大气臭氧浓度有重要的意义.

|

| 图 2 门源站大气各类VOCs组分比例及其对OFP的贡献比 Fig. 2 Mixing ratio of VOCs and their contributions to OFP in the Menyuan site |

|

| 图 3 大气VOCs中对OFP贡献最大的前10种物质及其体积分数 Fig. 3 Top 10 species of mixing ratio of VOCs and their contributions to OFP |

为研究门源地区大气VOCs的主要排放源及源区分布,本文采用了主成分分析法和后向轨迹气流模型.主成分分析是将多个变量通过线性变化以选出较少个数综合变量的一种多元统计分析方法,通常利用降维以简化系统结构.为进一步确定门源地区VOCs的排放源,选取15种主要VOCs组分进行主成分分析,对 KMO和bartlessd值进行适应性检验,并利用正交旋转法,得到因子载荷矩阵(徐鹏,2014).

从表 3可以看出,主成分分析可共提取出4个因子.因子1主要由1-丁烯、丙烯、CH3Cl、苯组成,这些物质主要源自生物质或化石燃料燃烧,因此因子1可以归为燃烧源,且它的解释方差最大,为27.7%.因子2中丙烷、丁烷、异丁烷、戊烷、异戊烷所占比重较大,这些烷烃大多数是汽车尾气或天然气的主要组成部分(祁心等,2014),因子2可归为天然气和液化石油气的泄露,其解释方差约为22.8%.因子3由芳香烃如甲苯、乙苯、邻二甲苯等组成,这些物质多为工业有机溶剂的重要组分,因子3可归为工业源,解释方差为15.2%.因子4由异戊二烯组成,异戊二烯可作为生物排放源的主要示踪物,因此因子4可归为生物源,它的解释方差最小,为5.3%.

| 表 3 门源地区VOCs主成分分析(仅显示载荷因子大于0.3的值) Table 3 PCA analysis of VOCs in Menyuan |

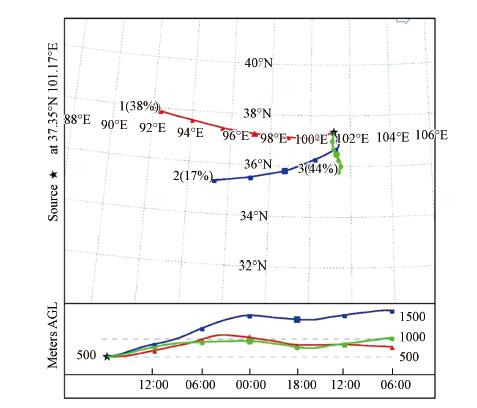

在用主成分分析法对门源地区大气VOCs来源进行归类之后,我们进一步利用后向轨迹模式分析区域传输对门源背景站大气VOCs的贡献并追踪来源.本研究采用美国海洋与大气管理局(NOAA)开发的HYSPLIT4.0后向轨迹模型,计算了观测期间气团的三维后向气流轨迹(Stohlet al.,2003).所需气象数据来源(ftp://gus.arlhq.noaa.gov./). 以门源地区所在高度500 m为起点,绘制2013-09-20到2013-09-30期间每6 h一条轨迹,后向反演时间为48 h.对模拟出的52条气团轨迹线进行聚类分析,共得到3类后向轨迹.研究结果如图 4所示,三类轨迹中,第1类来自低空西北向气团,占很大比重(38%);第2类来自高空西南向气团,所占比重最小(17%).第3类来自南向的气团,占主导地位(44%);其中第三类来自南向的气团对门源地区的影响最大,这与门源夏秋季多处于强大的副热带高压西侧的偏南气流影响、全年主导风向是西风相一致(Wanget al.,2006).

|

| 图 4 采样点500 m(AGL)处气团48 h后向轨迹聚类结果 Fig. 4 Daily backward (-48 h) air mass trajectories ending at 500 m above sea level |

通过分析VOCs样品在不同轨迹中的百分含量比发现,第3类气团对苯、甲苯、CH3Cl的传输影响大于其它VOCs,且对污染物浓度的增加起到直接作用.分析认为,这些物质主要来自化石燃料、工业溶剂等人为污染源,在门源地区南向和东南向有西宁和兰州两大城市,可能是污染物长距离输送的起源.这与第三类气团来源方向符合,也与相关物种日变化规律一致.在第1类和第2类气团中,VOCs物种浓度要显著低于第1类气团,这与西部广大地区人口密度低,污染物排放量相对较少相关.

4 结论(Conclusions)1) 门源大气VOCs中烷烃所占比例最大达到58.6%,烯烃、芳香烃、卤代烃所占比例分别为29%、10.5%、1.7%.

2) 观测期间大多数物种的浓度变化呈现白天浓度低,夜晚浓度高的趋势,但异戊烷、异戊二烯、甲苯则呈现相反趋势.

3) 门源大气VOCs中对臭氧生成潜势贡献最大的是烯烃类,其次是芳香烃、烷烃.其中顺-2-丁烯、1-丁烯、异戊二烯、和反-2-丁烯对OFP的贡献较大.

4) 利用主成份分析法得知,影响门源大气的主要因子是燃烧源和天然气和液化石油气的泄露,其次是工业源和生物源.结合后向轨迹研究表明,来自门源南向的污染源对VOCs浓度增加起显著作用.

| [1] | Faberet J, Brodzik K, Gołda-Kopek A, et al. 2013.Benzene, toluene and xylenes levels in new and used vehicles of the same model[J]. Journal of Environmental Sciences, 25 (11): 2324–2330. |

| [2] | 葛宝珠. 2009. 上甸子本底站挥发性有机物与臭氧生成效率关系的研究[D]. 北京:中国气象科学研究院 |

| [3] | Liu Y, Shao M, Zhang J, et al. 2005.Distributions and source apportionment of ambient volatile organic compounds in Beijing City, China[J]. Journal of Environmental Science and Health, 40 : 1843–1860. |

| [4] | Lu K D, Zhang Y H, Su H, et al. 2010.Oxidant (O3+NO2) production processes and formation regimes in Beijing[J]. Journal of Geophysical Research, 115 (D7): 2232–2232. |

| [5] | 刘全, 王跃思, 吴方堃, 等.2011.长沙大气VOCs研究[J].环境科学, 32 (12):3543–3548. |

| [6] | 刘芮伶, 黄晓峰, 何玲燕, 等.2012.质子转移反映质谱在线测量大气挥发性有机物及来源研究——以深圳夏季为例[J].环境科学学报, 32 (10):2540–2547. |

| [7] | 刘雅婷, 彭跃, 白志鹏, 等.2011.沈阳市大气挥发性有机物(VOCs)污染特征[J].环境科学, 32 (9):2777–2785. |

| [8] | 陆思华, 白郁华, 张广山, 等.2003.机动车排放及汽油中VOCs成分谱特征的研究[J].北京大学学报(自然科学版), 33 (4):507–511. |

| [9] | Monks P S, Granier C, Fuzzi S, et al. 2009.Atmospheric composition change-Global and regional air quality[J]. Atmospheric Environment, 43 (33): 5268–5250. |

| [10] | 祁心, 郝庆菊, 吉东生, 等.2014.重庆市北碚城区大气中VOCs组成特征研究[J].环境科学, 35 (9):3293–3301. |

| [11] | Stohl A, Forster C, Eckhardt S, et al. 2003.A backward modeling study of intercontinental pollution transport using aircraft measurements[J]. Journal of Geophysical Research, 108 (D12): . |

| [12] | Suthawaree J, Kato S, Okuzawa K, et al. 2010.Measurements of volatile organic compounds in the middle of Central East China during Mount Tai Experiment 2006 (MTX2006):observation of regional background and impact of biomass burning[J]. Atmos Chem Phys, 10 : 1269–1285. |

| [13] | 王珊, 王跃思, 张俊刚, 等.2008.长白山地区大气VOCs的观测研究[J].中国环境科学, 28 (6):491–495. |

| [14] | Wang T, Wong H L A, Tang J, et al. 2006.On the origin of surface ozone and reactive nitrogen observed at a remote mountain site in the northeastern Qinghai-Tibetan Plateau, western China[J]. Journal of Geophysical Research, 111 (D8): 375–390. |

| [15] | William P L, Carter. 1994.Development of ozone reactivity scales for volatile organic compounds[J]. Journal of the Air and waste Management Association, 44 : 881–899. |

| [16] | 吴方堃, 王跃思, 安俊琳, 等.2010.北京奥运时段VOCs浓度变化、臭氧产生潜势及来源分析研究[J].环境科学, 31 (1):10–16. |

| [17] | 徐鹏. 2014. 重庆市北碚城区大气污染物浓度变化特征观测研究[D]. 重庆:西南大学 |

| [18] | Xue L K, Wang T, Guo H, et al. 2013. Sources and photochemistry of volatile organic compounds in the remote atmosphere of western China:results from the Mt. Waliguan Observatory[J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 13:8551-8567 |

| [19] | 张军科, 王跃思, 吴方堃, 等.2012.贡嘎山本底站大气中VOCs的研究[J].环境科学, 33 (12):4159–4166. |

| [20] | 朱少峰, 黄晓峰, 何凌燕, 等.2012.深圳大气VOCs浓度的变化特征与化学反应活性[J].中国环境科学, 32 (12):2140–2148. |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36