2. 兰州交通大学环境与市政工程学院, 兰州 730070;

3. 河北工程大学城市建设学院, 邯郸 056038

2. School of Environmental & Municipal Engineering, Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou 730070;

3. School of Urban Construction, Hebei University of Engineering, Handan 056038

沉积物是湖泊营养物循环的中心环节(倪栋,2009;贾晓丹,2012).在一定的地球化学条件下,沉积物中的一部分营养物会向上层水体释放,形成湖泊营养盐的内源负荷(Birch et al.,2001;Singh et al.,2005;Shea,1988;范成新等,2002).与深水湖泊受人为干扰较小不同的是,浅水湖泊极易受到风浪扰动、渔业及航运等人类活动的影响,进而引发物质在沉积物-水界面频繁而复杂的交换过程.(张斌亮,2004;李大鹏等,2013;刘国峰,2009;步青云,2006).研究浅水湖泊沉积物营养物的空间分布特征,可为探索营养物在沉积物-水界面的交换过程提供一定的科学资料,有助于我们更加深入的探究浅水湖泊富营养化现象颇为复杂的形成机制.

梁子湖是典型的浅水湖泊.它既是武汉城市圈的重要生态屏障和战略水源地,也是多种野生动物的越冬、栖息地场所,具有独特的生态价值(张素珍等,2005;王晓鸿等,2004).然而,近年来梁子湖流域的人口不断增加、产业发展和城镇化建设快速推进,加之一些保护措施匮乏等因素,水面面积不断缩小(彭映辉等,2005),局部水域水质已达IV类甚至V类(李长安,2010),其富营养化趋势不容乐观.

目前,关于梁子湖沉积物的研究多集中在其生物学效应(陈中义等,2000;吴卫菊等,2014)、各磷素形态在沉积物-水界面的转化(王新建等,2013)及重金属释放风险(盛继超等,2005)等方面,文献中鲜有提及梁子湖沉积物中营养盐的空间分布情况.因此,本文以梁子湖为研究对象,探索其沉积物营养物的空间分布特征并对其污染程度进行评价,以期为揭示梁子湖富营养化形成机制的科学研究提供第一手资料,从而更好的控制梁子湖的富营养化进程.

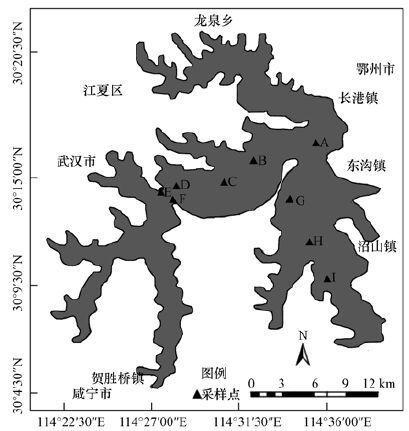

2 材料与方法(Materials and methods) 2.1 研究区域概况梁子湖位于长江中游南岸,湖北省东南部,地理位置为30°11′N~30°23′N,110°20′E~114°23′E,地跨武汉、黄石、鄂州、咸宁四市.水面面积约为227. 96 km2,湖水平均深度为2.44 m,湖岸线长636.5 km(时志强等,2011;熊汉锋等,2006).梁子湖属亚热带季风气候区,年平均气温17.00 ℃,多年平均降水量为1347.4 mm(刘世斌,2013).

梁子湖的入湖河流多达30余条,其中主要有发源于梁子湖东南方向上大冶市毛铺的金牛港,西南方向上咸宁市咸安区高桥镇大幕山的高桥河以及从咸安区贺胜桥、武汉市江夏区山坡、土地堂、乌龙泉一带汇入的几条河港,这些河港顺着地势将咸安、江夏、大冶、鄂州市的携带有大量营养物质的地表径流汇入梁子湖,其中一部分营养物质经过絮凝、吸附等作用而最终沉降在沉积物中(付小沫,2008).

2.2 梁子湖沉积物柱状样采集因梁子湖北部湖面被桥隔断形成牛山湖,西南部湖面被渔网围隔,采样船无法驶入此二处区域,故在2014年10月份采样时,仅对船只可到达的梁子湖中央湖面、东南部湖面进行沉积物柱状样的采集利用自重力柱状沉积物采泥器(Corer 60,Uwitec,Austria)对梁子湖沉积物样柱采集后,迅速用橡胶塞密封,保持竖直状态尽快运回实验室.用虹吸管将上覆水小心移除.用于沉积物污染物测定的柱状样表层0~10 cm按每1 cm分层,10 cm以下按每2 cm分层直至分割完成.分层的沉积物样品分别放入自封袋中密封、在实验室冷冻保存,用于后续指标的测定分析.

|

| 图 1 梁子湖沉积物柱状样采样点示意图 Fig. 1 Locations of the sampling sites in Liangzi Lake |

将分层后的沉积物样品冷冻干燥后充分研磨,过100目筛.沉积物总磷含量的测定采用HNO3-HF-HClO4法(Presley et al.,1992),应用微波消解仪(MARSXPRESS,CEM,USA)进行消解.样品消解液经赶酸定容后,应用电感耦合等离子色谱仪ICP-OES(OPTIMA 2000DV,Perkin Elmer,USA)测定.各形态氮元素的测定首先需用KCl 溶液经定容、振荡、静置后制备沉积物浸提液.样品浸提液经碱性过硫酸钾硝煮后,应用连续流动分析仪AA3(SEAL Auto Analyzer 3,SEAL,Germany)测定总氮指标.其中,经0.45 μm滤膜过滤后的样品浸提液直接上机用于氨氮、硝氮及亚硝氮的测量.测定过程中所用试剂均为优级纯,所用的水均取自超纯水仪(Milli-Q Advantage A10,Millipore,USA).

2.4 数据的处理与分析采样点分布图用ArcGIS 9.3制作,数据制图在Origin 8.5上完成.

2.5 浅层沉积物氮、磷元素风险评价方法对沉积物氮、磷元素的风险评价采用单一因子标准指数法(岳维忠等,2007;李任伟等,2001;陈建军等,2001;卢少勇等,2012).单一污染因子i的一般标准指数关系为:

|

(1) |

式中,Si为单项评价指数或标准指数,Si>1表示含量超过评价标准值;Ci为评价因子的实测值;Cs为评价因子的评价标准值.

本文采用的总氮和总磷的评价依据与加拿大安大略省环境和能源部1992年发布的指南(Leivuori et al,1995)中沉积物中能引起最低级别生态风险效应的总氮、总磷含量相一致.

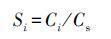

3 结果与讨论(Results and discussion) 3.1 梁子湖表层沉积物(0~5 cm)营养盐的空间分布特征梁子湖表层沉积物(0~5 cm)营养盐的空间分布特征如图 2所示.梁子湖表层沉积物(0~5 cm)总氮、总磷、氨氮、硝氮、亚硝氮的含量范围依次为597~1372 mg·kg-1,322~804 mg·kg-1,60.7~141 mg·kg-1,4.16~31.6 mg·kg-1和0.001~2.29 mg·kg-1.整体来看,湖心区(C)营养物含量较低,湖区西部(D、E、F)的营养物含量普遍高于湖区东南部(A、G、H、I).

|

| 图 2 梁子湖表层沉积物(0~5 cm)营养物的空间分布特征 Fig. 2 The space distribution of nutrients of the surface sediments in Liangzi Lake |

人类生产生活等行为对梁子湖湖心区沉积物的影响较小,这可能是导致此处表层沉积物中营养物含量较低的原因.而梁子湖东北部、西北部、西部和西南部则是人口密集、人类活动较为频繁的区域,表层沉积物各营养盐指标在此四处均呈现较高的含量.湖区东北部临近牛山湖渔场喻家咀分场,浮游生物丰富,鱼类的饵料来源充足,营养物相对较为丰富.湖区西北部是武汉梁子湖龙湾度假村所在地,每年都要接待大量的旅客,频繁的旅游行为带来了较多生活污染物的排放.湖区西部紧邻北咀渡口码头,渡口工程的建设可能会对水流及水域污染物的扩散行为产生一定的影响(马强等,2015).同时,码头日常的装卸货物、舶船及航运等活动也会带来部分营养物质的沉积.湖区西南部附近为梁子湖线道X007,公路运输也会通过汽车尾气、路面扬尘及路面径流等方式将污染物输入到梁子湖中(赵彦博,2014).由此可见,人类活动及污染物输入强度对梁子湖表层沉积物营养盐的空间分布有着较大的影响.

研究区域内表层沉积物不同形态的氮素含量虽在空间分布趋势上大致相同,但仍存在细微的差异.其中氨氮含量较高,在60.7~142.0 mg·kg-1之间,是硝氮含量的1.92~34.1倍不等.虽然这两种形态的氮素均在湖区西部、西北部和西南部体现出较高的含量,然而氨氮含量从大到小依次分布在湖区西北部、湖区西部和湖区西南部,硝氮含量却呈现出完全相反的分布规律.梁子湖东南部湖面氨氮和硝氮的含量整体上均低于湖区西部,氨氮含量在湖区东南部近断桥处较高,而南部较低;硝氮含量则恰恰相反.亚硝氮的含量较低,在0.001~2.29 mg·kg-1之间,相比于硝氮含量降低了94% ~99%不等,且其在梁子湖东南部湖区的含量分布特征呈现出与硝氮相同的趋势,均不同于氨氮.梁子湖表层沉积物不同氮素空间分布特征上的细微差异表明,除人类活动及污染物输入强度的影响外,湖区不同位置的氧化还原条件(李森,2013)和不同的微生物作用(张晓军,2011)也可能对营养盐的空间分布产生一定的影响.

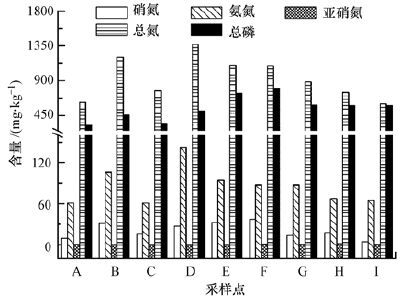

3.2 梁子湖沉积物营养盐的垂向分布特征 3.2.1 梁子湖沉积物硝氮、亚硝氮的垂向分布特征梁子湖沉积物硝氮、亚硝氮的垂向分布特征如图 3所示.湖区沉积物硝氮和亚硝氮含量的垂向变化规律较为一致.深度小于4 cm时,硝氮含量随深度的增加而显著增加,峰值区域出现在2~3 cm段,为22.1~135 mg·kg-1.在随后的4~12 cm深度范围内,硝氮含量在1.44~56.7 mg·kg-1范围内呈现出大幅度波动变化.深度大于12 cm时,硝氮含量相对稳定,基本维持在1.25 ~9.76 mg·kg-1之间,波动幅度很小.湖区沉积物亚硝氮含量在垂直方向上也呈现出了类似的变化规律,但比硝氮含量降低了94% ~99%不等.

|

| 图 3 梁子湖沉积物硝氮和亚硝氮的垂向分布特征 Fig. 3 The distribution characteristic of NO3-N and NO2-N of the sediments in the vertical direction |

湖区沉积物硝氮和亚硝氮含量在垂直方向上所呈现的这种从深层到浅层递增的变化规律,可能与不同时期的污染物输入强度有关.梁子湖流域近代工农业生产发达、人口激增,导致了更多营养物质的输入.湖区沉积物硝氮和亚硝氮含量的峰值区域均出现在2~3 cm段,表明梁子湖流域在该沉积时期营养物污染较为严重.

此外,湖区沉积物硝氮和亚硝氮含量在浅层的波动幅度均显著大于深层,这可能是由于梁子湖平均水深约为2.5 m,属于典型的浅水湖泊,其浅层沉积物受风浪扰动的影响较大,硝氮和亚硝氮在水-沉积物界面处交换行为较为频繁所致.而底层沉积物受到的干扰则较小,因此在深度大于12 cm时,硝氮和氨氮含量随深度的变化幅度很小.

3.2.2 梁子湖沉积物氨氮的垂向分布特征湖区沉积物氨氮的垂直分布特征如图 4所示.由图可知,湖区沉积物5~10 cm深度的氨氮含量均为各深度中的最高值.这是由于水体输移等运动对于正处在沉积物-水界面的表层(0~5 cm)沉积物影响较大.沉积物-水界面的氧含量普遍高于沉积物中层和底层,且该界面处微生物活性较大,因此该层产生了大量的氨氮等无机氮.但是该界面与物质与能量的交换行为较为活跃,以氨氮为主的无机氮通过该界面进入到了上覆水中.且采样时正值9月末10月初,梁子湖藻类活动仍然保持活跃,藻类优先对氨氮进行吸收,这也在一定程度上加速了氨氮向水体的释放.

|

| 图 4 梁子湖沉积物氨氮的垂向分布特征 Fig. 4 The distribution characteristic of NH3-N of the sediments in the vertical direction |

深度大于5~10 cm时,湖区氨氮含量随深度的增加表现出了不同的变化规律.东南部湖区G片区沉积物的氨氮含量随深度的增加而增加,湖心区、湖区西南部和东南部H片区的沉积物氨氮含量则随深度的增加而减少,湖区东北部、西北部和东南部I片区的沉积物氨氮含量随深度的增加先减少再增加,而湖区北部和西部的沉积物氨氮含量随深度的增加先增加再减少.虽湖区沉积物氨氮含量随深度的变化规律不尽相同,但其含量均在150 mg·kg-1以下,处于较低水平.水生植物的茂盛生长可能影响了湖泊沉积物的物理化学特性,同时这些水生植物对氨氮的优先吸收法则也是梁子湖沉积物中氨氮含量较低的原因之一(张清慧,2014).以上现象说明了部分原位水生植物具有较好的污染物去除能力,从而削减了沉积环境中的氨氮.因此保护和恢复湖泊生态系统对于削减内源营养负荷是十分重要的.

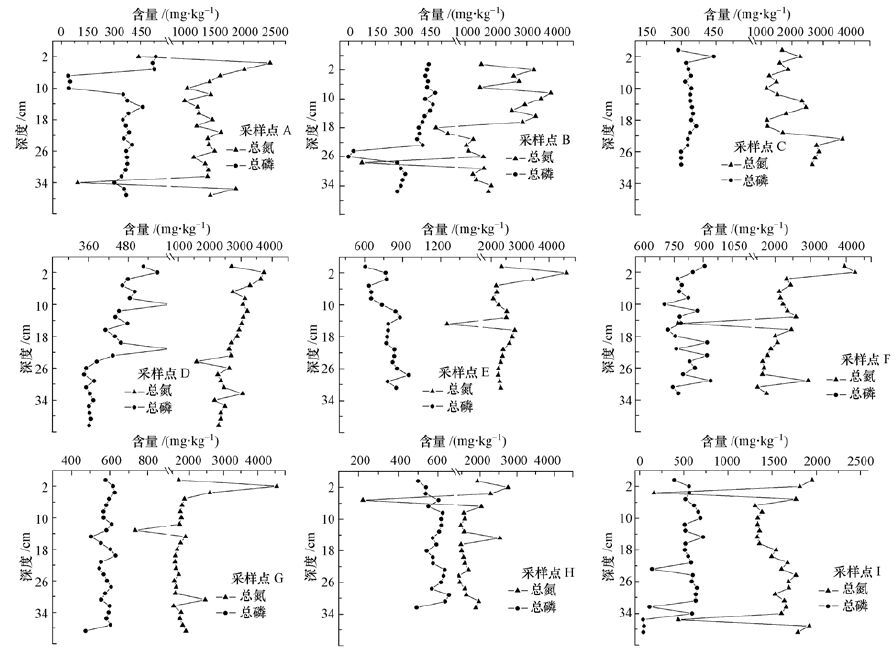

3.2.3 梁子湖沉积物总氮、总磷的垂向分布特征梁子湖沉积物总氮、总磷的垂向分布特征如图 5所示.由图可知,除个别沉积柱的部分深度以外,湖区沉积物总氮含量均高于总磷含量,且采集自同一区域的沉积物总氮含量和总磷含量在垂直方向上的变化特征较为相似.以湖区北部为例进行说明,随着深度的增加,总氮和总磷的含量迅速增加,并在2~5 cm处达到各自的第一个峰值2448 mg·kg-1和529 mg·kg-1.此后总氮和总磷含量逐渐减小,在7~9 cm处到达各自的第一个谷值1077 mg·kg-1和43.5 mg·kg-1.在9~30 cm的深度范围内,随着深度的增加,总氮和总磷含量分别在1229~1630 mg·kg-1和375~461 mg·kg-1的范围内呈现出小幅度的波动变化.直到到达底层32~34 cm深度时,总氮和总磷的含量骤减至93.1 mg·kg-1和302 mg·kg-1.

|

| 图 5 梁子湖沉积物总氮和总磷的垂向分布特征 Fig. 5 The distribution characteristic of TN and TP of the sediments in the vertical direction |

湖区其余各处沉积物中总氮和总磷含量在垂直方向上的变化细节虽不同于湖区A处,即到达首峰、首谷和骤变的深度与湖区北部沉积物有所不同,但采自同一区域内的沉积物中总氮和总磷含量的随深度的变化趋势却是一致的.这就揭示了梁子湖沉积物中氮素和磷素的富集很可能来自于同源污染物.分析梁子湖流域的产业结构及自然环境,我们即可得出梁子湖沉积物中氮素和磷素的富集除来自于陆源输入、流域城镇生活污水和工业污水的排放、化肥及农畜产品的加工废水、水生动植物的遗体及排泄及大气沉降外,还有一个重要的营养源——梁子湖流域发达的水产养殖业.

此外,湖区沉积物中总磷的含量在垂直方向上的波动幅度均大于总氮.这是由于磷在地壳中的含量高达1050 mg·kg-1,这部分磷通过风化、侵蚀等一系列的地质现象进入到湖泊水体中,进而沉降到湖泊底泥中,或直接通过地球化学循环作用富集于沉积物中所致.

3.3 梁子湖沉积物表层(0~5 cm)氮素和磷素的污染程度评价由计算可得湖区沉积物表层(0~5 cm)总氮和总磷的标准指数见表 2.由表 2可知,梁子湖沉积物总氮和总磷的标准指数变化范围分别为1.09~2.49和0.54~1.34,湖区表层沉积物总氮标准指数均大于1,可见梁子湖表层沉积物总氮含量大部分超标.而磷素则大部分并未超标,只有湖区西部和西南部表层沉积物总磷的标准指数大于1.这说明了梁子湖流域的环境质量受到氮素的影响更为严重.

| 表 2 湖区表层(0~5cm)总氮、总磷的含量和标准指数 Table 2 The designation number and concentration of TN and TP of the surface sediments of Liangzi Lake |

为制定东部浅水湖泊沉积物总氮、总磷基准阈值,我国学者对100个湖泊表层沉积物TN、TP的进行了频度分析,采用背景值比较法确定了各湖泊沉积物总氮、总磷背景值均值与频度分步法25%点位对应的总氮值和40%点位对应的总磷值作为东部浅水湖泊沉积物总氮、总磷的参考阈值范围,将我国东部典型湖泊沉积物总氮和总磷的参考阈值范围分别确定为 1106~1115 mg·kg-1和455~459 mg·kg-1(王健等,2014).梁子湖表层沉积物总氮和总磷含量分别为598~1372 mg·kg-1和323~804 mg·kg-1,已超出我国东部浅水湖泊沉积物的营养物参考阈值范围,对湖泊生态系统构成了一定的威胁,需要格外关注.

4 结论(Conclusions)1) 梁子湖表层沉积物(0~5 cm)总氮、总磷、氨氮、硝氮、亚硝氮的含量范围依次为598~1372 mg·kg-1、323~804 mg·kg-1、60.7~142 mg·kg-1、4.16~31.6 mg·kg-1和0.001~2.29 mg·kg-1.湖心区营养物含量较低,湖区西部的营养物含量普遍高于湖区东南部.人类活动及污染物输入强度对梁子湖表层沉积物营养盐的空间分布有着较大的影响.

2) 沉积物硝氮、亚硝氮含量从深层到浅层递增,且在2~3 cm处达到峰值,这与不同时期的污染物输入强度有关,梁子湖流域在该沉积时期内营养物污染较为严重.

3) 沉积柱5~10 cm深度处的氨氮含量为各深度中的最高值,但因水生生物对氨氮的优先吸收作用,其含量均在150 mg·kg-1以下.可见梁子湖生长茂盛的水生植物具有较好的污染物去除能力,从而削减了沉积环境中的氨氮.

4) 同一区域的沉积物总氮、总磷含量的垂向变化特征相似,但来自地壳释放的磷使得总磷含量的垂向波动幅度远大于总氮,这揭示了梁子湖沉积物中氮、磷的富集很可能来自同源污染物,该流域发达的水产养殖业是导致沉积物中氮、磷富集的原因之一.

5) 梁子湖沉积物总氮和总磷的标准指数变化范围分别为1.09~2.49和0.54~1.34,可见湖区表层沉积物总氮含量大部分超标.而梁子湖大部分湖区磷的标准指数均在1以下.这表明梁子湖的环境质量受到氮素的影响更为严重.湖区表层沉积物总氮和总磷含量分别为598~1372 mg·kg-1和323~804 mg·kg-1,均已超出我国东部浅水湖泊沉积物的营养物参考阈值范围,对湖泊生态系统构成了一定的威胁,需要格外关注.

| [1] | Birch G F, Tayloy S E, Matthal C. 2001.Small-scale spatial and temporal variance in the concentration of heavy metals in aquatic sediments: a review and some new concepts[J]. Environmental Pollution, 113 : 357–372. |

| [2] | 步青云. 2006. 浅水湖泊溶解氧变化对沉积物磷、氮的影响[D]. 北京:中国环境科学研究院 |

| [3] | 陈建军, 黄民生, 卢少勇, 等.2011.北京六湖水体和表层沉积物中氮污染特征与评价[J].华东师范大学学报: 自然科学版, 1 :12–20. |

| [4] | 陈中义, 雷泽湘, 周进, 等.2000.梁子湖六种沉水植物种群数量和生物量周年动态[J].水生生物学报, 24 (6):582–588. |

| [5] | 范成新, 张路, 杨龙元, 等.2002.湖泊沉积物氮磷内源负荷模拟[J].海洋与湖沼, 33 (4):370–378. |

| [6] | 付小沫. 2008. 梁子湖湿地生物多样性信息系统[D]. 武汉: 华中师范大学 |

| [7] | 贾晓丹. 2012. 扎龙湿地表层沉积物营养盐空间变异特征及污染程度可视化分析[D]. 哈尔滨: 哈尔滨师范大学 |

| [8] | 揭珊. 2011. 梁子湖湿地生态系统服务功能价值评估[D]. 武汉: 湖北大学 |

| [9] | 马强, 林建国, 李光正, 等.2015.码头联防体船舶污染海洋环境风险评价[J].海洋环境科学, 34 (1):142–155. |

| [10] | Leivuori M, Niemisto L. 1995.Sedimentation of trace metals in the Gulf of Bothnia[J]. Chemosphere, 31 (8): 3839–3856. |

| [11] | 李长安.2010.关于梁子湖生态环境保护与经济发展的对策建议[J].世纪行, 4 :47. |

| [12] | 李大鹏, 王晶, 黄勇.2013.沉积物扰动下太湖月亮湾中生物有效磷的变化规律[J].农业环境科学学报, 32 (4):792–797. |

| [13] | 李任伟, 李禾, 李原, 等.2001.黄河三角洲沉积物重金属、氮和磷污染研究[J].沉积学报, 19 (4):622–629. |

| [14] | 李森. 2013. 查干湖低温期内源磷的释放及其对富营养化的影响[D]. 长春:吉林大学 |

| [15] | 刘国峰. 2009. 藻源性湖泛对太湖沉积物-水界面物质行为影响及预控研究[D]. 南京: 中国科学院南京地理与湖泊研究所 |

| [16] | 卢少勇, 许梦爽, 金相灿, 等.2012.长寿湖表层沉积物氮磷和有机质污染特征及评价[J].环境科学, 33 (2):393–398. |

| [17] | 刘世斌. 2013. 流域土地利用功能分区体系研究-以梁子湖流域为例[D]. 武汉: 中国地质大学 |

| [18] | 倪栋. 2009. 东部平原浅水湖泊沉积物磷的赋存特征[D]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学 |

| [19] | Presley B J, Taylor R J, Boothe P N. 1992.Trace metal concentrations in sediments of the Eastern Mississippi Bight[J]. Marine Environmental Research, 33 (4): 267–282. |

| [20] | 彭有轩, 刘华, 熊汉峰.2011.梁子湖湿地保护与产业发展探析[J].湿地科学, 9 (4):382–386. |

| [21] | 彭映辉, 简永兴, 倪乐意, 等.2005.湖北省梁子湖水生植物的多样性[J].中南林学院学报, 25 (6):60–64. |

| [22] | Shea D. 1988.Development sediment quality criteria[J]. Environment Science and Tecnology, 22 (11): 1256–1261. |

| [23] | 时志强, 张运林, 刘明亮, 等.2011.湖北东湖、梁子湖和洪湖颗粒物吸收光谱特征分析[J].长江流域资源与环境, 20 (6):736–743. |

| [24] | 盛继超, 刘建华, 祁士华.2005.梁子湖近代沉积物重金属含量研究初探[J].安全与环境工程, 11 (4):9–13. |

| [25] | Singh K P, Mohan D, Singh V K, et al. 2005.Studies on distribution and fractionation of heavy metals in Gomti river sediments -a tributary of the Ganges, India[J]. Journal of Hydrology, 312 : 14–27. |

| [26] | 王健, 张靖天, 昝逢宇, 等.2014.中国东部浅水湖泊沉积物总氮总磷基准阈值研究[J].生态环境学报, 23 (6):992–999. |

| [27] | 王晓鸿, 樊哲文, 崔丽娟, 等. 2004. 鄱阳湖湿地生态系统评估[M]. 北京: 科学出版社 . |

| [28] | 王新建, 王松波, 耿红.2013.东湖, 汤逊湖和梁子湖沉积物磷形态及 pH 对磷释放的影响[J].生态环境学报, 22 (5):810–814. |

| [29] | 吴卫菊, 王玲玲, 张斌, 等.2014.梁子湖水生生物多样性及水质评价研究[J].环境科学与技术, 37 (10):199–204. |

| [30] | 熊汉峰, 陈治平, 黄世宽, 等.2006.梁子湖水体P的季节变化与沉积物P释放初步研究[J].湿地科学, 4 (3):174–178. |

| [31] | |

| [32] | 张斌亮. 2004. 浅水湖泊沉积物-水界面磷的行为特征与环境风险评价[D]. 上海: 华东师范大学 |

| [33] | 张素珍, 李晓粤, 李贵宝.2005.湿地生态系统服务功能及价值评估[J].水土保持研究, 12 (6):125–128. |

| [34] | 赵彦博. 2014. 辽宁沿海经济带滨海公路生态景观模式研究[D]. 沈阳: 沈阳农业大学 |

| [35] | 张清慧. 2014. 近200 年来梁子湖水生植被演化及其机制研究[D]. 山东: 聊城大学 |

| [36] | 张晓军. 2011. 乌梁素海富营养化不同程度湖区水体和沉积物微生物群落多样性及进化分析[D]. 呼和浩特:内蒙古农业大学 |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36