2. 中国气象局广州热带海洋气象研究所/广东省区域数值天气预报重点实验室, 广州 510080;

3. 广东省气象台, 广州 510080;

4. 珠海市气象局, 珠海 519000

2. Institute of Tropical and Marine Meteorology/Guangdong Provincial Key Laboratory of Regional Numerical Weather Prediction, Guangzhou, China Meteorological Administration, Guangzhou 510080;

3. Guangdong Meteorological Observation, Guangzhou 510080;

4. Zhuhai Meteorological Service, Zhuhai 519000

随着经济的快速发展,因空气污染引起的环境问题日益突出(邢文听等,2006).近年来大气气溶胶浓度过高而引起的霾现象频繁出现,严重影响了经济发展及人民生活,霾的研究和治理已经成为政府及公众关注的热点.霾是大量极细微的干尘粒等均匀地浮游在空中,使水平能见度小于10 km的空气普遍混浊现象,又称“灰霾”(林良勋,2009).霾的发生不仅会导致能见度下降(Wu et al.,2005),还会影响人体健康(Tie et al.,2009),因此霾已经成为一种新的灾害性天气(吴兑等,2010).

珠江三角洲是我国经济和工业发展最快的地区之一,但经济的高速发展导致大量大气污染物的排放,且该区域三面环山一面临海的特殊地理位置有利于空气污染物的积累,容易导致空气污染(段献忠等,2008).近年来,珠三角的霾现象时有出现,不少学者对该地区霾的成分、特征、发生条件、影响等作了深入研究(Deng et al.,2008;吴兑等,2006a;吴兑等,2006b),并把雾和霾两种现象进行了区分(吴兑等,2005;吴兑等,2006;周亚军等,2008),大大推进了对霾的认识、预报和防治.

霾日的定义为日平均能见度小于10 km,且日平均相对湿度小于等于90%(吴兑等,2014).中山市作为珠三角城市群的重要组成部分,近年来霾日数跟过去相比明显增加,从2007年到2012年,连续6年的霾日数超过100 d,其中2008年霾日数136 d,为近年来的峰值.目前针对珠三角地区霾的研究多是基于区域性的(陈训来等,2007;吴兑等,2006;伍复胜等,2011),而对中山单个地区的关注较少.另外,中山市政府2014年投入财政力量办好十件民生实事,其中第一件民生实事就是做好霾的预报、预防和治理,全力改善空气质量.因此,对中山市霾特征的研究显得尤为重要.中山市2014年1月份霾日为16 d,超过一半的天数发生了霾天气,为全年霾日最多的月份,其污染程度在2014年中最为明显.因此本文利用常规气象、环保数据,选取2014年1月份作为旱季的代表,对中山市旱季的霾特征进行分析研究,并结合Hysplit后向轨迹模式和WRF-CMAQ模式进行模拟分析,研究中山本地污染物的时空分布特征和各种气溶胶的质量比例和对消光的贡献,以及不同天气过程气溶胶的生消机制.

2 研究方法(Research method)本文使用的常规观测数据包括Micaps气象数据、中山市国家气象观测站的温度、相对湿度、风、气压、能见度等观测数据以及由中山市环境保护局提供的逐小时PM2.5、PM10浓度数据,用以作霾天气发生时的天气形势、污染物的变化趋势以及与气象数据的关系等分析.

近年来,随着数值模式的发展与成熟,数值模拟已成为研究空气污染的有效手段(王占山等,2013).而Models-3/CMAQ模式作为较为成熟的空气质量模型,被广泛地应用在珠三角地区霾的研究与预报中(邓涛等,2012;余纬等,2011).本文采用WRF-CMAQ模式对中山市2014年1月份的天气状况以及各种大气污染物的时空分布进行模拟,其中WRF模式的版本为WRFv3.3,CMAQ模式的版本为CMAQv5.0.以NCEP的fnl再分析资料为WRF模式的初始场进行模拟,为大气化学模式提供精细化的气象场数据.排放源作为空气质量模型的重要组成部分,直接影响到模拟的准确性,众多学者为排放源清单的发展作出了贡献(Zhang et al.,2009;Zhang et al.,2012).本文的排放源数据使用的是清华大学研发的2010年全国排放源清单MEIC(Multi-resolution Emission Inventory for China,http://meicmodel.org),空间分辨率为0.25°×0.25°,该排放源清单把排放源分为电厂、工业、农业、交通和民用五大类,包含了污染性气体SO2、NOx、CO、NH3,气溶胶PM2.5、PM10,以及黑碳、有机碳等物质的月排放量(He,2012).对排放源进行空间插值,处理模式相对应的分辨率;时间分配系数参考本地化的珠江三角洲大气排放源清单(郑君瑜等,2009a;郑君瑜等,2009b),以输入到大气化学模式中,为大气化学模式提供三维时变、相同空间分辨率的排放源资料.大气化学模式CMAQ(Community Multi-scale Air Quality)代表着当前主流的大气环境、污染物输送、扩散和沉降的最新研究成果,是一个多尺度欧拉型大气质量模型,它能模拟多个污染物在大气中的物理、化学过程,包括臭氧、气溶胶及各种污染性气体等.CMAQ模式需要气象模式的结果和随时空变化的排放源数据作为驱动,综合考虑了各种气象、物理和化学过程,能够很好的模拟各种气溶胶对能见度的消光贡献以及霾现象的发生、持续和消亡.

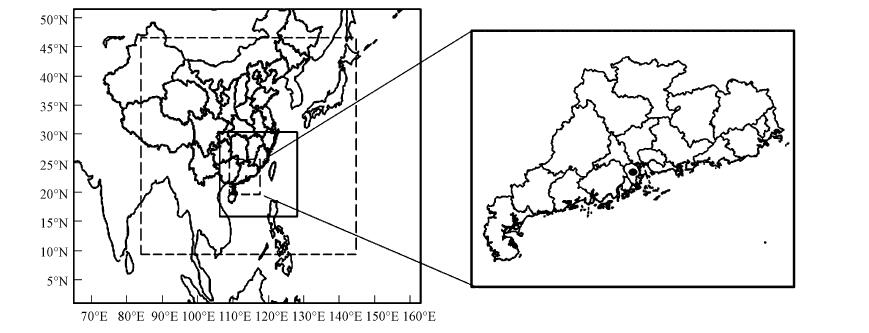

模拟试验采用双层嵌套方案,外层区域为内层区域提供边界条件.区域设置如表 1及图 1所示(黑实线为WRF模式范围,蓝虚线为CMAQ模式范围),大气化学模式的外层网格包括了我国大部分地区,内层网格包括了广东省的整个地域范围,是研究的重点区域.

|

| 图 1 模式网格范围(右图标记处为中山市位置) Fig. 1 Model domain setting(Black circle marks the location of Zhongshan) |

| 表 1 模拟试验区域设置 Table 1 WRF-CMAQ model domain |

珠三角发生在冬季的霾天气形势主要有大陆高压型、高压变性出海型以及均压场型3类(陈欢欢等,2010).对2014年1月份中山市霾日天气形势进行分析归纳,出现霾日的主要天气类型为大陆高压型,为12 d,另外高压出海型和均压场型分别为3 d和1 d.从霾日等级的划分标准而论,2日、3日、4日、6日和20日为轻度灰霾(3.0 km≤日均能见度<5.0 km),其余为轻微灰霾(5.0 km≤日均能见度<10.0 km),其中1月1—8日更是出现了连续8 d的霾天气.1月5日日均PM2.5浓度最高,达135 μg·m-3,1月3日日均能见度最低,仅为4.6 km,虽然不是出现在同一天,但出现最高PM2.5浓度和最低能见度的霾日天气类型均为大陆高压型.

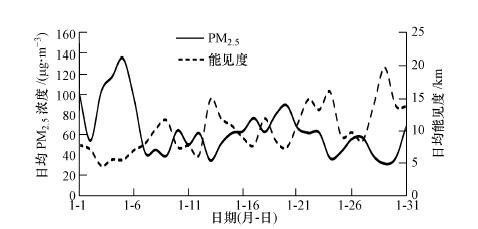

3.1.2 相关性分析图 2为中山市2014年1月份日均PM2.5浓度与日均能见度的变化曲线,PM2.5浓度与能见度基本上呈现反相变化.表 2是把相对湿度范围进行划分后能见度与PM2.5浓度的相关系数,当相对湿度在71%~90%之间时二者的反相关最为明显,相关系数达到了-0.8左右;相对湿度在70%以下时相关系数也达到-0.75和-0.73;但当相对湿度超过90%时,能见度与PM2.5浓度的相关系数下降为-0.61.PM2.5浓度和能见度并不总是呈反相变化,例如1月1日到2日PM2.5浓度和能见度均出现下降,原因是2日相对湿度较高,出现了轻雾天气,对能见度产生了影响.

|

| 图 2 中山市2014年1月日均PM2.5浓度与能见度 Fig. 2 Temporal variation of daily average PM2.5concentration and visibility of Zhongshan during January 2014 |

| 表 2 不同相对湿度范围能见度与PM2.5浓度相关系数 Table 2 Correlation coefficient between PM2.5concentration and visibility in different relative humidity ranges |

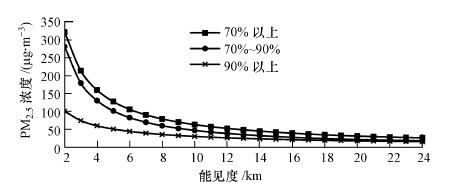

图 3为在不同相对湿度范围内能见度与PM2.5浓度的变化趋势.由于湿度在60%以下时和61%~70%之间时PM2.5浓度与能见度的相关系数很接近,因此把这两种湿度范围合并考虑,同理把湿度范围在71%~80%、81%~90%的情况也合并考虑.由图可得,当能见度较高时(能见度在10 km以上时),3种湿度范围下PM2.5浓度对能见度的影响差异不大,此时PM2.5浓度较小,对能见度影响不大.当能见度减小到5 km以下时,PM2.5浓度的大幅下降才能使能见度产生好转.此时3种相对湿度范围曲线的差异趋于明显,例如,能见度从4 km降低到2 km,相对湿度在90%以上时PM2.5浓度的变化约为50 μg·m-3左右,而其余两种湿度范围PM2.5浓度的变化约为150~160 μg·m-3左右,变化的幅度比高相对湿度时大大增加.这说明了高相对湿度时能见度的变化对PM2.5浓度的变化依赖性降低,与上文相对湿度在90%以上时能见度与PM2.5浓度的相关系数较低结论一致.

|

| 图 3 不同相对湿度范围能见度与PM2.5浓度的关系 Fig. 3 Relationship between PM2.5concentration and visibility in different relative humidity ranges |

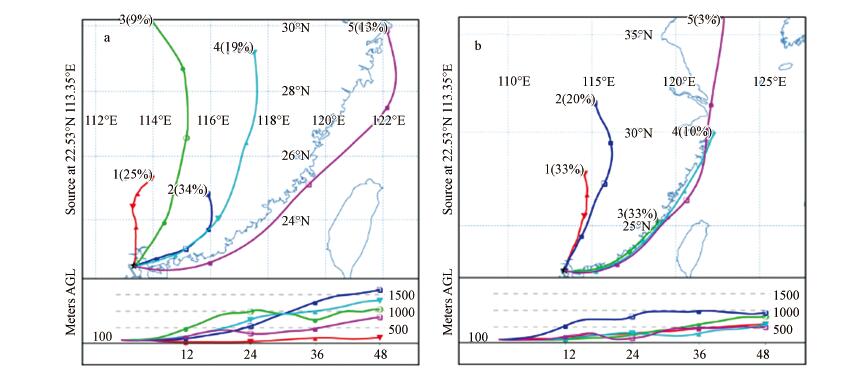

为了研究中山市大气污染物的传输路径与来源,利用Hysplit4.7后向轨迹模式分别计算中山市2014年1月份霾日及非霾日低层大气的48 h后向轨迹并作聚类分析(赵恒等,2009).如图 4所示,由霾日的后向轨迹图可知,影响中山的5支气流可分成3类,一类是来自距离较近的湖南南部、广东和江西交界,占轨迹总数的59%;第二类来自距离较远的湖北、湖南和安徽交界,占轨迹总数的28%;第三类由浙江沿海出发,经我国沿海到达中山,占轨迹总数的13%.由此可见,中山市发生霾天气时低层主要是以来自大陆的气流为主,特别是来自湖南、江西一带的气流对中山市影响最大,气流流经的地区若存在污染,则可能把污染物输送到中山.从气流的高度来看,从湖南南部到中山的一支气流高度较低,有利于广东省外的污染物输送到中山;来自江西的气流主要是进入粤东地区才降到500 m以内,所以该路气流只是把粤东到珠三角东部地区的污染物带到中山本地;来自安徽江西交界的气流也是进入粤东地区才降到500 m高度;来自湖北湖南交界的气流进入广东地区才降到500 m以下;而沿海路的气流虽然没有经过污染源地区,但能带来暖湿气流,使得气溶胶吸湿增长,造成能见度恶化,仍容易导致霾天气的发生.所以从气流轨迹来看,最有可能会引起中山发生霾天气的两条污染带,一条是沿湖南南部到中山,另一条是沿粤东地区至中山.对比中山非霾日的后向轨迹图,明显可见来自沿海地区的气流比霾日时明显增加,占轨迹总数的46%,另外两类分别来自江西和河南南部,分别占轨迹总数的33%和20%.可见,来自沿海的气流减弱了大气污染物的跨区域输送,同时其他支路气流轨迹的长度较长,说明风速较大,所以霾的出现机率减小.

|

| 图 4 中山市2014年1月份低层48 h后向轨迹聚类分析(a.霾日;b.非霾日) Fig. 4 Two-day backward trajectories of Zhongshan during January 2014(a.haze day; b.non-haze day) |

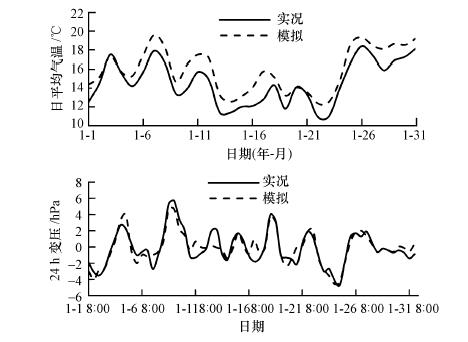

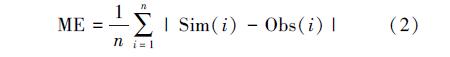

空气质量模式的模拟精度很大程度取决于气象场的模拟结果,因此先进行气象模式模拟结果的验证.2014年1月份中山的天气情况为频繁受到冷空气影响,经常出现降温天气,全月无录得大范围降水.图 5为WRF模式模拟的2014年1月份日平均气温、24 h变压与观测的对比,可以看到模拟温度与观测温度的变化趋势基本一致,但在大多数时刻模拟温度都要比观测温度略偏高.从24 h变压对比图可以看出,气象模式基本上能反映出气压变化趋势,除了12日和16日的模拟稍有偏差之外,模式对1月份其余冷空气过程的发生时间、强度也模拟得比较准确,基本上反映出了天气的变化趋势以及冷空气的活动.因此,气象模式的模拟结果是可信的,可以为大气化学模式提供准确、精细的气象场数据.

|

| 图 5 观测和模拟日平均气温与24 h变压对比 Fig. 5 Comparison of observed and modeled daily average temperature and 24-hour departure of sea level pressure |

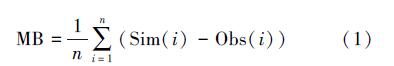

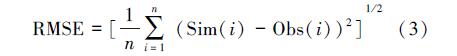

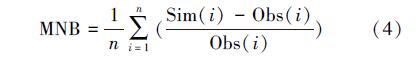

图 6为CMAQ模式模拟与观测1月份中山市PM2.5浓度与能见度变化的对比图,总体上模式能较准确地模拟出PM2.5浓度的变化趋势,但受气象模式的结果、背景场浓度以及排放源的制约,部分时段仍存在误差.主要的误差分析如下:①在静小风条件下产生的污染,模拟PM2.5浓度一般会偏低(因为气象模式模拟的低层风速偏大),如5日、23日等;②气象模式对冷空气的强度模拟偏弱会导致从上风向地区随冷空气平流输送到中山的污染物减小,导致PM2.5的模拟浓度偏小,如12日;③27—31日模式模拟的PM2.5浓度比观测明显偏大,这是因为该段时间接近农历新年,排放源排放比平时明显减小,但排放源输入数据并没有考虑这一点,仍按平时的数据进行输入,导致模拟浓度偏高.值得一提的是,在1月31日上午8时前后PM2.5观测出现了一个浓度峰值,这是由于新年期间大量的炮竹燃放造成的,排放源没有考虑这种局地性偶发事件,所以模式对该重污染现象欠缺足够的表现能力.在能见度的模拟上,CMAQ模式基本上能模拟出能见度的变化趋势,但由于受相对湿度、降水、污染物浓度模拟误差等因素的影响,部分时次能见度的模拟与观测仍存在误差,这种误差在观测或模拟能见度出现明显峰值时表现最为明显.表 3为CMAQ对PM2.5浓度和能见度模拟的相关统计量,反映了模式的模拟偏差,其中MB为平均偏差,ME为平均误差,RMSE为平均平方根误差,MNB为平均正态偏差,NMB为正态平均偏差,各统计量的计算方法如下.由统计结果可见,模式对PM2.5浓度的模拟偏低,相应对能见度的模拟偏高,但总体上模拟值与观测值的偏差不大,说明模拟结果是可信的.

|

(1) |

|

(2) |

|

(3) |

|

(4) |

|

(5) |

|

| 图 6 观测和模拟PM2.5浓度与能见度对比 Fig. 6 Comparison of observed and modeled PM2.5 concentration and visibility |

| 表 3 CMAQ模式对PM2.5浓度和能见度的模拟偏差 Table 3 Simulation error of PM2.5 concentration and visibility with CMAQ model |

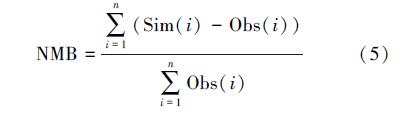

图 7为2014年1月24日一次灰霾过程前后模式模拟能见度与华南区域MODIS卫星AOD产品(图片来自香港科技大学网站)的比较,时间分别为1月23日下午(灰霾过程前)、1月24日中午(灰霾过程中)以及1月25日下午(灰霾过程后).可见,在23日下午,广东省灰霾现象不明显,扩散条件较好,珠三角西部的能见度比其他地方稍差,从AOD的分布也可以看出,全省范围AOD非常低,珠三角西部略大.24日高压变性出海,珠三角到广东西部能见度恶化,出现灰霾天气,此时AOD的分布也发生变化,在珠三角到广东省西部出现高值,与模拟能见度的变化一致.到25日,除了珠三角和粤东部分地区外,全省能见度转好,AOD的量值也明显下降,但珠三角和粤东部分地区的量值要比其他地区要大,与模拟能见度有着较好的对应关系.从单点到区域分布的比较来看,模式对灰霾过程中气溶胶以及能见度的模拟能力较强,能较好地反映灰霾天气的演变.

|

| 图 7 模拟2014年1月23—25日灰霾过程能见度与MODIS AOD的比较(左:模拟能见度;右:MODIS AOD) Fig. 7 Comparison of modeled visibility and observed MODIS AOD during a haze event at Jan.23—Jan.25 (Left: Modeled visibility; Right: MODIS AOD) |

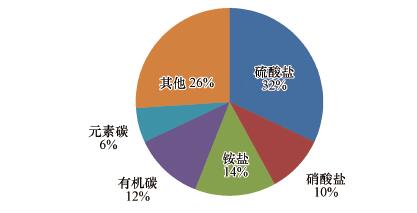

从观测PM2.5和PM10浓度数据对气溶胶成分进行分析,在大部分时间PM2.5占PM10的比重都达到了60%以上,最大比重达到98%,整个1月份的平均比重为71%.在模拟所得的气溶胶质量权重中(图 8),硫酸盐的比重最高,占气溶胶权重的32%,其次为铵盐,占14%,另外有机碳、硝酸盐和元素碳分别占12%、10%和6%.可见中山本地气溶胶成分中硫酸盐所占的比重要远高于其他物质.这与邓涛等的研究结果相似(邓涛等,2012),但本文模拟的硝酸盐比重更大,原因是本文的模拟研究所采用的排放源较新,排放源中交通源的比重比旧排放源要大,交通源以氮氧化物的排放为主,因此通过各类过程所形成的硝酸盐更多.

|

| 图 8 模拟气溶胶质量权重 Fig. 8 Modeled weight of aerosol mass concentrations coefficients |

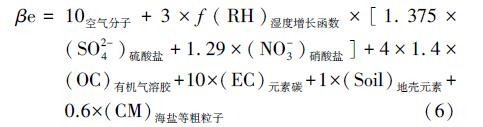

能见度与表征气溶胶光学特性参数的消光系数成倒数关系,能见度的高低实质上由气溶胶的消光特性所决定.消光系数的计算方法如式(6)所示:

|

(6) |

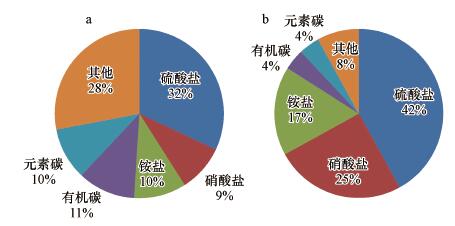

式中,βe为大气消光系数,f(RH)为气溶胶的湿度增长函数,RH为相对湿度,f(RH)随相对湿度的增大呈指数性增长.另外,降水的有无对能见度的影响非常大,为计算方便,剔除掉有降水的日期,再根据式(6)计算出气溶胶各种成分的消光权重如图 9所示,消光权重大代表对能见度影响大.硫酸盐、硝酸盐和铵盐等吸湿性非常强,随着相对湿度的增加对能见度的影响呈指数增加,而有机碳和元素碳吸湿性不强,随着湿度的增加对能见度影响的变化程度不大.在整个1月份平均相对湿度60%的湿度条件下,对消光贡献最大的是硫酸盐,消光贡献为32%;硝酸盐、铵盐、有机碳和元素碳的消光贡献相当,分别为9%、10%、11%和10%.说明对能见度影响最大的气溶胶成分为硫酸盐,这也与硫酸盐较大的质量权重相一致.而当相对湿度在90%以上时,在质量权重变化不大的情况下,吸湿性大的粒子如硫酸盐、硝酸盐和铵盐的消光权重大大增加,3种气溶胶的总消光贡献为84%,比平均相对湿度时增大了33%,其中硝酸盐的消光贡献增幅最大.有机碳、元素碳和其他物质的消光贡献则明显减小,说明不同湿度下各种气溶胶成分的消光贡献不同,相对湿度大时,吸湿性强的粒子对能见度的影响更大,这与吴兑等的研究结果相符(刘新罡等,2006;吴兑等,2007).

|

| 图 9 不同相对湿度下气溶胶成分的消光贡献(a. 月平均相对湿度60%;b. 相对湿度大于90%) Fig. 9 Modeled weight of aerosol mass extinction coefficients (a. monthly average RH 60%; b. RH more than 90%) |

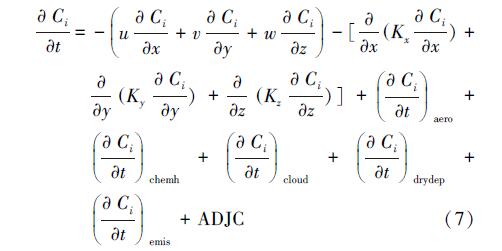

过程分析方法是CMAQ模式提供的一种诊断方法,能够定量给出不同物理化学过程的贡献度,从而得出不同地区不同污染物变化过程的异同.利用过程分析方法,可以找出污染过程产生的原因,得出影响污染物浓度变化的主要物理化学过程.过程分析方法主要的依据是空气污染物的质量连续方程,如式(7)所示(Liu et al.,2011):

|

(7) |

该方程左侧代表污染物的浓度随时间的变化,右侧各项从左到右分别代表水平平流和垂直对流项、水平扩散和垂直扩散项、气溶胶反应过程项、化学反应过程项、云物理过程项、干沉降项、源排放项以及质量守恒调整项.CMAQ能把以上各项进行计算和输出,从而得出各种物理、化学过程对污染物浓度变化的贡献.

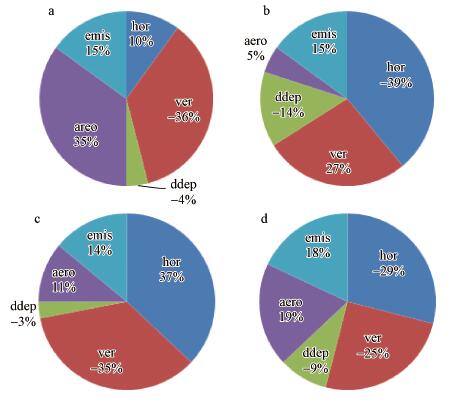

当有明显冷空气南压时能加强重污染地区的污染物向下游地区的输送,使下游地区的污染加重.图 10是在有、无冷空气对中山造成影响两类不同的天气形势下地面层各种主要的物理、化学过程对PM2.5浓度影响的贡献率,其中emis代表源排放贡献,ddep代表干沉降贡献,aero代表气溶胶反应过程贡献,hor代表水平平流贡献,ver代表垂直对流和垂直扩散贡献.水平扩散在所选时间段量级太小,忽略不计;云物理过程主要发生在高层,然后通过其他物理过程传输到地面层,所以该分析没有显示云物理过程项.所有项的总和是正值还是负值代表该时间段内污染物的浓度是增加还是减小.可以看到,在有、无冷空气影响下,霾的发生、清除机制有着明显不同.①霾天气过程,当没有冷空气影响时,天气形势较稳定,不同地区的空气流动以及污染物的跨区域输送较弱,气溶胶反应、本地排放源排放和水平平流是PM2.5浓度增加的主要原因,贡献率分别为35%、15%和10%.值得注意的是气溶胶过程既包括本地一次和二次污染性气态、气溶胶发生均相和非均相反应,也包括外来输送污染性气体到本地发生化学反应生产气溶胶的过程,而水平平流则是将附近一次和二次的气溶胶输送到本地.当气溶胶在地面附近积聚过多时有利于其在垂直方向上的对流和扩散,使浓度减小,垂直对流和扩散项的贡献率为-36%;干沉降项总是使气溶胶浓度减小,贡献率为-4%.当有冷空气影响时,第一正贡献项由气溶胶反应项变为水平平流项,其贡献率比没有冷空气影响时明显增加,达到了37%,说明冷空气南下加强了不同地区空气污染物的跨区域输送,使污染物的水平平流大大加强,同时上、下层空气的流动性增强,加强了垂直方向的物质交换,也有利于气溶胶在垂直方向上的对流和扩散.气溶胶反应项仍为正贡献,但比例大大减小;排放源项的贡献率为14%,基本与没有冷空气时持平,说明排放源项是比较稳定的;干沉降项为负贡献且贡献率变化不大.②清洁过程,当没有冷空气影响时,水平平流项和干沉降项起主要的清除作用,其贡献率分别为-39%和-14%,值得注意的是,即使没有冷空气作用,水平平流项仍然可能起到主要的清除作用,这是因为该阶段往往发生在白天,大气层结的不稳定性增加,空气流动加强,风速增大加强了气溶胶的水平输送和稀释,而干沉降项的贡献率则要比污染阶段明显增大;垂直对流和垂直扩散项为正贡献,体现为低层气溶胶浓度随平流减小时气溶胶在垂直方向上的补充;源排放项以及气溶胶反应项为正贡献.当有冷空气影响时,主要的清除机制为水平平流项、垂直对流和垂直扩散项,贡献率为-29%和-25%,平流项和扩散项的贡献总和(-54%)比没有冷空气时(-12%)大大加强.这是因为有冷空气影响时,北风明显加大,在水平方向上游地区的污染物虽然仍能往中山输送,但从中山通过平流作用往下游输送的污染物更多,总的效果是起到清除作用,而风力加大也使空气湍流明显加强,有利于污染物的垂直扩散,这就是明显的冷空气过程能使空气中的PM2.5浓度明显下降的原因;另外干沉降项仍为负贡献,排放源项和气溶胶反应项则为正贡献.

|

| 图 10 不同天气形势下霾的发生、清洁过程分析(a.无冷空气影响下的霾天气过程;b.无冷空气影响下的清洁过程;c.冷空气影响下的霾天气过程;d.冷空气影响下的清洁过程) Fig. 10 Process analysis of the formation and removal of haze in different weather patterns(a.haze event without cold air, b.removal process without cold air, c.haze event with cold air;d.removal process with cold air) |

1) 2014年1月份为中山市2014年霾污染最为严重的月份,霾天气形势主要有大陆高压、高压变性出海以及均压场3类,以大陆高压型为主.PM2.5浓度与能见度的负相关性明显,当相对湿度在71%~90%之间时,PM2.5浓度和能见度的相关系数达到-0.8左右.当能见度较高时,不同相对湿度范围下PM2.5浓度的变化对能见度的影响较一致;能见度较低时,PM2.5浓度的大幅减小才能使能见度有所回升,其中相对湿度大于90%时PM2.5浓度对能见度的相关性最小.

2) 利用Hysplit模式对中山市霾日和非霾日的48 h后向轨迹作聚类分析,中山市发生霾天气时低层主要是以来自大陆的气流为主,最有可能引起中山发生霾天气的污染带有两条,一条是沿湖南南部至中山,另一条是沿粤东地区至中山;而非霾日来自沿海地区的气流比例比霾日时明显增加.

3) CMAQ模式基本能模拟出中山市1月份PM2.5浓度以及能见度的变化趋势,以及广东省的灰霾污染过程.模式模拟的气溶胶成分以硫酸盐为主,质量权重为32%.在平均相对湿度60%的湿度条件下,硫酸盐的消光权重为32%,硝酸盐、铵盐、有机碳、元素碳的消光权重相当,为10%左右;当相对湿度为90%以上时,吸湿性较强的硫酸盐、硝酸盐、铵盐的消光权重总和由平均相对湿度状态下的51%增加为84%,对能见度的影响大大加强.

4) 对在有、无冷空气影响两类不同天气形势下PM2.5的浓度变化作过程分析,霾天气过程,在无冷空气影响时污染过程主要正贡献来自气溶胶反应、排放源和水平平流,贡献率为35%、15%和10%,而有冷空气作用时平流项的贡献率增加为37%.在清洁机制方面,无冷空气时水平平流和干沉降为主要负贡献,贡献率为-39%和-14%,而有冷空气作用时水平平流项和垂直对流、扩散项的负贡献总和从-12%增加为-54%,说明不同天气形势下霾天气的发生、清洁机制有着明显差别.

致谢: 本文用于数值模拟的排放源清单由清华大学地球系统科学研究中心地球系统数值模拟教育部重点实验室提供,MODIS卫星AOD产品图片来自香港科技大学环境学院网站http://envf.ust.hk/dataview/modis_l1_aod_images/,在此表示感谢.| [1] | 陈训来, 冯业荣, 王安宇, 等.2007.珠江三角洲城市群灰霾天气主要污染物的数值研究[J].中山大学学报(自然科学版), 46 (4):103–107. |

| [2] | 陈欢欢, 吴兑, 谭浩波, 等.2010.珠江三角洲2001-2008年灰霾天气过程特征分析[J].热带气象学报, 26 (2):147–155. |

| [3] | 邓涛, 邓雪娇, 吴兑, 等.2012.珠三角灰霾数值预报模式与业务运行评估[J].气象科技进展, 2 (6):38–44. |

| [4] | Deng X J, Tie X X, Wu D, et al. 2008.Long-term trend of visibility and its characterizations in the Pearl River Delta Region (PRD),China[J]. Atmospheric Environment, 42 (7): 1424–1435. |

| [5] | 邓涛, 吴兑, 邓雪娇, 等.2012.珠江三角洲一次典型复合型污染过程的模拟研究[J].中国环境科学, 32 (2):193–199. |

| [6] | 段献忠, 陈欢欢.2008.珠江三角洲空气污染时空分布特征及一次区域性污染过程气象特征数值模拟[J].中山大学研究生学刊:自然科学、医学版, 29 (3):42–49. |

| [7] | He K B. 2012.Multi-resolution Emission Inventory for China(MEIC):model framework and 1990-30 2010 anthropogenic emissions[R]. International Global Atmospheric Chemistry Conference. |

| [8] | 林良勋. 2009. 广东省天气预报技术手册[M]. 北京: 气象出版社: 301 . |

| [9] | 刘新罡, 张远航, 曾立民.2006.广州市大气能见度影响因子的贡献研究[J].气候与环境研究, 11 (6):733–738. |

| [10] | Liu P, Zhang Y, Yu S C, et al. 2011.Use of a process analysis tool for diagnostic study on fine particulate matter predictions in the U[J]. S.-Part Ⅱ:Analyses and sensitivity simulations[J].Atmospheric Pollution Research, 2011 : 61–71. |

| [11] | Tie X X, Wu D, Guy B, et al. 2009.Lung cancer mortality and exposure to atmospheric aerosol particles in Guangzhou,China[J]. Atmospheric Environment, 43 (14): 2375–2377. |

| [12] | 王占山, 李晓倩, 王宗爽, 等.2013.空气质量模型CMAQ的国内外研究现状[J].环境科学与技术, 36 (6L):386–391. |

| [13] | 吴兑.2005.关于霾与雾的区别和灰霾天气预警的讨论[J].气象, 31 (4):3–7. |

| [14] | 吴兑.2006.再论都市霾与雾的区别[J].气象, 32 (4):9–15. |

| [15] | 吴兑, 毕雪岩, 邓雪娇, 等.2006.珠江三角洲大气灰霾导致能见度下降问题研究[J].气象学报, 64 (4):510–517. |

| [16] | 吴兑, 毕雪岩, 邓雪娇, 等.2006.珠江三角洲气溶胶云造成严重灰霾天气[J].自然灾害学报, 15 (6):77–83. |

| [17] | 吴兑, 陈慧忠, 吴蒙, 等.2014.三种霾日统计方法的比较分析[J].中国环境科学, 34 (3):545–554. |

| [18] | 吴兑, 邓雪娇, 毕雪岩, 等.2007.细粒子污染形成灰霾天气导致广州地区能见度下降[J].热带气象学报, 23 (1):1–6. |

| [19] | 伍复胜, 管东生.2011.珠江三角洲灰霾污染物特征分析及对策[J].环境科学与技术, 34 (4):115–119. |

| [20] | Wu D, Tie X X, Li C C, et al. 2005.An extremely low visibility event over the Guangzhou region:A case study[J]. Atmospheric Environment, 39 (35): 6568–6577. |

| [21] | 吴兑, 吴晓京, 李菲, 等.2010.1951-2005年中国大陆霾的时空变化[J].气象学报, 68 (5):680–688. |

| [22] | 邢文听, 田良, 鲁然英, 等.2006.工业区大气污染控制策略分析与探讨[J].资源环境与发展, (2):35–38. |

| [23] | 余纬, 罗栩羽, 范绍佳, 等.2011.珠三角一次重空气污染过程特征分析及数值模拟[J].环境科学研究, 24 (6):645–653. |

| [24] | Zhang Q, Geng G N, Wang S W, et al. 2012.Satellite remote sensing of changes in NO(x) emissions over China during 1996-2010[J]. Chin Sci Bull, 57 : 2857–2864. |

| [25] | Zhang Q, Streets D G, Carmichael G R, et al. 2009.Asian emissions in 2006 for NASA INTEX-B mission[J]. Atmos ChemPhys, 9 : 5131–5153. |

| [26] | 赵恒, 王体健, 江飞, 等.2009.利用后向轨迹模式研究TRACE-P期间香港大气污染物的来源[J].热带气象学报, 25 (2):181–186. |

| [27] | 郑君瑜, 郑卓云, 王兆礼, 等.2009.珠江三角洲天然源VOCs排放量估算及时空分布特征[J].中国环境科学, 29 (4):345–350. |

| [28] | 郑君瑜, 张礼俊, 钟流举, 等.2009.珠江三角洲大气面源排放清单及空间分布特征[J].中国环境科学, 29 (5):454–460. |

| [29] | 周亚军, 刘燕.2008.广州市雾与霾的天气和气候牲[J].广东气象, 30 (2):16–18. |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36