2. 华东师范大学河口海岸科学研究院, 上海 200062;

3. 西南大学地理科学学院, 重庆 400715;

4. 西南大学三峡库区生态环境教育部重点实验室, 重庆 400715

2. Institute of Estuarine and Coastal Sciences, East China Normal University, Shanghai 200062;

3. School of Geographical Sciences, Southwest University, Chongqing 400715;

4. Key Laboratory of Eco-Environments in Three Gorges Reservoir Region(Ministry of Education), Southwest University, Chongqing 400715

城市生态系统及其可持续发展是当前研究的热点和核心议题之一.2014年,全球人口城市化率已达到54%;预测到2050年全球人口城市化率有望达到66%(UNDESA-PD,2014).我国2014年人口城市化率为54.77%,略高于全球平均水平,未来我国城市化仍具有较大的发展空间和潜力.城市在未来社会发展中将占据更为重要的地位.城市生态系统是复杂的“自然-社会-经济”系统(马世骏等,1984),为城市发展持续提供物质流、能量流和信息流,是城市可持续发展的基础与保障.新一轮的“城市化”进程中,城市生态系统将面临生态用地减少、环境衰退等诸多挑战,生态环境和经济发展之间的矛盾可能日益突出.因此,把握城市生态系统的演化趋势和方向,科学调控城市生态系统的结构、功能,对于加快生态文明建设,保障城市可持续发展,改善城市宜居环境具有重要意义.

当前,国内外城市生态系统研究的热点主要集中在以下方面:①城市生态系统评价,包括:城市生态系统承载力评价(徐琳瑜等,2005;孟爱云等,2006)、城市生态系统现状评价(石慧春等,2012)、生态系统健康评价(Su et al., 2010;Li et al., 2014)、生态系统服务功能评价(李锋等,2011;Tiwary et al., 2014;Kremer et al., 2015)及生态风险评价(王美娥等,2014)等;②城市生态系统建模(郁亚娟等,2007;Jiang et al., 2011);③城市生态系统长期监测研究(王效科等,2014);④城市生态系统物质元素(C、N、O)循环(赵敏,2010;马巾英等,2011;高群等,2015).⑤城市生态系统演化及可持续发展.其中,能值分析、生态足迹和“熵值法”是城市生态系统演化研究中的常用方法手段(吴宜进等,2013).采用综合指数、主成分分析、灰色关联模型和模糊数学等量化手段(Chen et al., 2014),厘定城市生态系统可持续发展状况是城市生态系统演化评价研究的重要内容.国内外部分学者引入热力学熵概念、基于耗散结构理论和“信息熵”视角对城市生态系统系统演化及可持续发展进行了有益的尝试:Zhang等(2006)基于耗散结构理论和城市复合生态系统理论,应用“信息熵”模型纵向分析了城市生态系统可持续发展进程;林珍铭等(2013)基于指标体系和“信息熵”模型,对广州市城市生态系统可持续发展能力做了评价研究.吴宜进等(2013)对武汉市城市生态系统进行了熵变分析和城市可持续发展评价.上述研究开拓了城市生态系统研究视野,丰富了研究方法和手段,初步论证了相关理论应用在城市生态系统演化研究中的可行性.城市生态系统演化的理论及相关研究仍处于起步阶段,在生态系统熵变与可持续发展的相关关系,整体演化及其结构、功能调控优化,生态系统未来演化趋势预测等方面仍显较为薄弱,需要更多的理论和实践进行论证.关注系统过去和未来的整体演化方向和趋势,探讨变化成因和响应机制,并结合城市中长期可持续发展目标,对城市生态系统进行针对性优化调控的相关研究亟需展开.

上海市作为我国经济、金融中心,“国际化大都市”的定位凸显了城市生态系统及可持续发展研究的迫切性和必要性.本研究立足城市生态系统整体层面,以“耗散结构理论”和“信息熵”为研究手段,构建城市生态系统演化指标体系,以统计数据和政府公报作为数据来源,对上海市2003—2013年城市生态系统熵变演化和可持续发展状况进行分析、评价;基于GM(1,1)灰色预测模型对系统未来(2014—2020)的演化、发展趋势做出预测.在上述基础上,提出具有针对性的城市生态系统优化措施.研究旨在为上海市城市生态系统健康可持续发展和优化调控提供一定的科学参考.

2 研究方法(Methods) 2.1 城市生态系统“信息熵”Shannon C.E.将熵与“信息论”相结合,于1948年提出 “信息熵”(Information Entropy)理论(Shannon,1948).“信息熵”理论通过在基于概率和数值统计来表达系统的无序程度,使多维度信息能被量化和综合(林珍铭等,2013),并且在分析复杂系统和不确定性问题方面具有优势(Zhang et al., 2006;Yang et al., 2010).“信息熵”是系统无序程度的度量,系统信息熵较低反映系统无序度较低(有序度较高);系统信息熵较高则反映系统无序度较高(有序度较低)(傅祖芸,2001).

城市生态系统是由自然、社会、经济构成的多层次、多功能、多因素的动态人工生态系统,诸多子系统之间关系复杂,相互制约、相互依存发展(马光,2014).城市生态系统具有耗散结构特征,是典型的耗散结构系统(Zhang et al., 2006;Yang et al., 2010).城市生态系统演化过程即旧的结构不断解体,新的耗散结构不断形成,其演化过程可用耗散结构系统熵变表征(林珍铭等,2013).因此,可采用“信息熵”手段综合分析城市生态系统演化过程及其方向.

城市生态系统熵变包括熵流和熵产生两部分.城市社会经济系统与自然生态环境系统进行物质能量交换产生的熵变,称为系统“熵流”;城市生态系统内部环境质量恶化及生态环境建设产生的熵变,称为“熵产生”(Weber et al., 1988; 张妍等,2005).城市生态系统内部各类“熵流”和“熵产生”的总和,即为系统“总熵变”.系统“总熵变”为正值,即系统产生“正熵”表明:系统无序度增加,结构、功能衰退;系统“总熵变”为负值,即系统产生 “负熵”表明:系统有序度增强,表现为结构功能进化.

城市生态系统“信息熵”可进一步用4种类别熵表征:支持型输入熵、压力型输出熵、氧化型代谢熵、还原型代谢熵.其中,支持型输入熵表征生态环境对于生态系统的支持作用和承载能力;压力型输出熵表征城市生态系统维持结构功能对环境产生的压力;氧化型代谢熵表征生态系统中各类行为对生态环境的负面影响;还原型代谢熵表征生态系统环境保护和污染物治理的能力.

2.2 城市生态系统演化指标体系立足城市生态系统总体特征,应用“耗散结构理论”和“信息熵”(Shannon,1948)理论,参考城市生态系统系统已有研究成果(林珍铭等,2013;Tan et al., 2014;狄乾斌等,2014),借鉴PSR(压力-状态-响应)模型(Wackernagel et al., 1996),基于层次分析原理(Satty,2004)结合专家意见,依据“科学性、系统性、独立性和可操作性”等原则(Zhang et al., 2006),构建了“上海市城市生态系统演化指标体系”(表 1).“指标体系”涵盖城市生态系统演化“支持型输入熵、压力型输出熵、氧化型代谢熵和还原型代谢熵”4个方面,共包括38个指标.

| 表 1 上海市城市生态系统演化指标体系 Table 1 Index system of Shanghai urban ecosystem evolution |

支持型输入熵指标(A)主要体现城市生态系统的生产者组分及其生产能力,可反映城市生态系统的承载力.指标A1~A5反映城市生态系统的自然生产能力,A6~A10反映社会生产能力对于城市生态系统的物质、能量和经济贡献,A11反映外部区域对于城市生态系统的供给与支持.

压力型输出熵指标(B)主要体现城市生态系统中的消费者组分及其消费、释放能量物质的能力,可反映城市生态系统所承担的压力.B1~B2和B3~B7分别反映人口变化和城市居民生活过程对生态环境产生的压力,B8~B10反映工农业生产对环境的荷载.

氧化型代谢熵指标(C1~C9)主要体现生活、生产过程中产生的废弃物、污染物及其对城市生态环境造成的负面影响.

还原型代谢熵指标(D1~D8)主要体现城市生态系统中还原者组分及其还原代谢能力,主要表现为人类对于生态环境的保护及对各类污染物的治理.

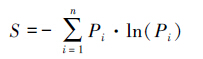

2.3 基于“信息熵”的城市生态系统演化分析模型 2.3.1 城市生态系统“信息熵”熵变分析模型城市生态系统具有典型的耗散结构特征(Zhang et al., 2006;Yang et al., 2010;林珍铭等,2013),采用“信息熵”熵变分析手段可以较好地反映城市生态系统的演化状况.根据Shannon C.E.的信息熵(Information Entropy)理论(Shannon,1948),对于一个不确定性系统,采用随机变量X表示其状态特征.对于离散随机变量,若x取值为X={x1,x2,…,xn}(n≥2),每一取值对应概率P=p1,p2,…,pn(0≤pi≤1,i=1,2,…,n),且有

|

(1) |

式中,S为不确定性系统的信息熵,Pi是离散随机变量X的概率.

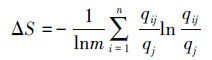

对城市生态系统中m个年份n个评价指标进行评价,则系统年份信息熵ΔS可表示为(Zhang et al., 2006;Yang et al., 2010):

|

(2) |

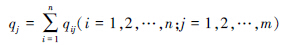

式中,ΔS为城市生态系统年份信息熵,qij为各指标的标准化值;qj为第j年指标标准化值的求和,即:

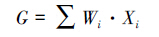

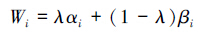

本研究中城市生态系统可持续发展能力评价采用“综合赋权”的加权指数模型:

|

(3) |

式中,G为可持续发展能力得分,Wi为各指标的综合权重,Xi为各指标的标准化值.可持续发展能力得分越高,表明城市生态系统可持续发展状况越好.

|

(4) |

式中,Wi为综合权重,αi是熵权法(张继国,2012)所得权重(客观权重),βi是AHP法(Satty,2004)所得权重(主观权重),λ是分配系数.本研究“综合权重”中主客观权重同等重要,故取λ=0.5.

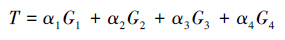

城市生态环境与社会经济发展之间的关系分析,引入“综合发展度”和“协调发展度”模型.其中,生态环境与经济发展的整体效益评价采用“综合发展度T”(廖重斌,1999):

|

(5) |

式中,αi为偏重系数,且

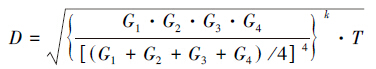

环境与经济协调发展水平采用“协调发展度D”(廖重斌,1999)表示:

|

(6) |

式中,k为参数,T为综合发展度;本研究,k=8.

2.4 城市生态系统演化的GM(1,1)灰色预测模型对于不完备信息系统,灰色系统理论是有效的系统分析、评价、建模和预测、决策工具(徐建华,2002).灰色系统理论中,GM(1,1)预测模型计算简便、结果可靠,广泛的应用于数值预测研究中.城市生态系统包含较多的灰色信息,因此采用GM(1,1)模型可以较好地对城市生态系统未来变化趋势做出预测.灰色系统GM(1,1)的建模步骤参见文献(王治祯等,2007).

3 研究区和数据来源(Study area and data source) 3.1 研究区概况上海市是我国经济、金融中心,全国最大的城市,国际著名港口城市.地处我国南北海岸中心点,长江河口与杭州湾之间,东临东海,西与江苏、浙江两省相接,辖区范围:东经120°51′~122°12′,北纬30°40′~31°53′.上海市属于北亚热带季风气候,气候温和湿润,年均气温15.8 ℃,年均降水量1176 mm.上海市自然条件优越,区位优势明显.社会经济各项事业快速发展,城市综合实力不断提高.截至2013年年末,全市土地总面积为6340.5 km2,城市建成区面积1563 km2;城市绿地面积1.24×105 hm2,绿化覆盖率38.4%;常住人口2415.15万人,非农业人口比重90%,人口密度3809人·km-2;地方财政总收入4109.51亿元,人均生产总值 90092元(国家统计局上海调查总队等,2014).

近5年的相关数据表明:上海市主要地表水质量有所改善,主要空气污染物大体呈下降趋势,城市绿地面积不断增长,城市绿化覆盖率逐年提高,城市环境稳中趋好、有所改观(上海市环保局,2013;国家统计局上海调查总队等,2014).另一方面,上海市人口、经济发展过程中资源消耗和污染排放对城市生态系统形成的压力不断增大(上海市人民政府办公厅,2012),生态系统承载力的局限性日益凸显,环保形势日益严峻,城市生态系统环境质量与国家标准、国际化大都市定位仍存在较大差距(上海市人民政府办公厅,2015).因此,深入剖析上海市城市生态系统演化趋势和可持续发展状况,对于保障上海市发展战略的实现和社会经济可持续发展均具有重要意义.

3.2 数据来源和数据处理本研究以《上海市统计年鉴》(2004—2014)和《上海市环境状况公报》(2003—2013)为数据来源,确保了原始数据的可靠性和科学性.其中,支持型输入熵指标(A)和压力型输出熵指标(B)原始数据主要来源于《上海市统计年鉴》(2004—2014)(国家统计局上海调查总队等,2004—2014),氧化型代谢熵指标(C)和还原型代谢熵指标(D)原始数据主要来源于《上海市环境状况公报》(2003—2013)(上海市环保局,2003—2013).

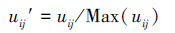

城市生态系统“熵变分析”采用 “信息熵”模型为矢量模型,对各指标原始数据做“归一化”处理.城市生态系统可持续发展能力评价中,根据指标属性划分为正向指标(支持型输入熵指标、还原型代谢熵指标)和逆向指标(压力型输出熵指标、氧化型代谢熵指标)两类,并进行数据标准化:

对于正向指标:

|

(7) |

对于逆向指标:

|

(8) |

式中,uij,u′ij分别为指标的原始值和“极值标准化”处理后的标准值.Max(uij)指该指标中的最大值,Min(uij)指该指标中的最小值.

4 结果与分析(Results and analysis) 4.1 城市生态系统演化的熵变时序分析(1) 支持型输入熵.上海市城市生态系统支持型输入熵在2003—2013年间,整体呈“先上升,后下降”的趋势(表 2).以2009年为转折点,前期(2003—2009)支持型输入熵呈抛物线较快增长,且上升速率较大,这一时期上海市社会经济发展对自然环境的物质、能量需求不断增加.2009年后支持型输入熵呈逐年缓慢下降.这一时期受世界经济危机影响,上海市经济增幅有所放缓,社会经济系统对于自然生态系统的需求得到一定程度上的有效调控.

| 表 2 基于信息熵的上海市城市生态系统熵变(2003—2013) Table 2 Entropy change of Shanghai urban ecosystem based on Information entropy(2003—2013) |

(2) 压力型输出熵.压力型输出熵在过去的11年间整体呈现波动下降的趋势.表明研究期内,城市社会经济活动对城市自然生态系统带来的总体压力不断减小.

(3) 氧化型代谢熵.氧化型代谢熵在11年间,整体呈现“先减小,后增大,再减小”的趋势.2003—2005的3年内,氧化型代谢熵逐年减小;之后以2009年作为转折点,前期略微上升,后期呈线性下降趋势.总体上,11年间城市生态系统氧化型代谢熵所反映的人类生活、生产过程产生的各类污染物的排放总量有所下降.

(4) 还原型代谢熵.还原型代谢熵在过去的11年间,整体呈抛物线上升趋势.反映了2003—2013年间,上海市城市发展过程中生态环境的保护和治理水平不断提升.

(5) 熵流、熵产生和熵变.2003—2013年,上海市城市生态系统熵流、熵产生和总熵变三者的总体变化趋势一致,均呈波动下降(表 2).2003—2007年,生态系统熵流、熵产生和总熵变均逐年减小.这一时期内,城市生态系统整体向健康、有序的方向演化.2008年后受世界经济危机影响,社会发展转型,数年内熵流、熵产生和总熵变经历先上升后下降,窄幅波动变化明显.2012年后,随着世界经济形式好转,城市生态系统熵流、熵产生和总熵变又有所上升.

2003—2013年,上海市城市生态系统熵流总体为负值,且不断减小,城市自然生态系统对社会生态系统的承载能力不断增强.熵产生整体呈下降趋势,且近年来变化放缓,城市生态系统代谢还原能力不断增强,生态系统活力有所增加.城市生态系统总熵变为负值,且呈逐年下降趋势,城市生态系统有序度不断提高,自身稳定性不断增强.城市生态系统自身的结构和功能不断优化,总体朝健康态势发展.

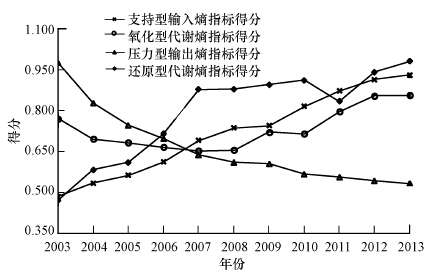

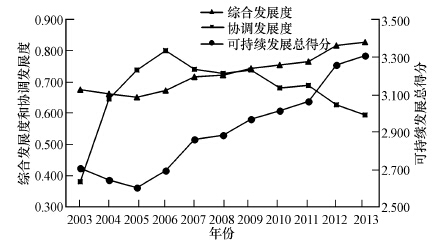

4.2 城市生态系统可持续发展能力分析 4.2.1 城市生态系统可持续发展能力得分上海市城市生态系统支持型输入熵指标得分G1在2003—2013年间总体呈逐年上升的趋势(图 1),城市自然生态系统的承载力不断上升.压力型输出熵指标得分G2整体呈逐年下降的趋势,表明随着社会经济的发展,社会经济系统对于生态环境系统的压力有所增大.氧化型代谢熵指标得分G3以2007年为转折点,前5年呈逐年下降趋势,后6年总体呈上升趋势(图 1).说明2003—2007年,社会生产、生活活动对上海市生态环境产生的污染和扰动相对较重;2007年后,随着环保投资力度加大,工农业和生活污染物的治理水平有所提高.还原型代谢熵指标得分G4整体呈逐年上升的趋势,仅2011年有所下降.这一时期,上海市城市生态环境保护和污染防治工作成效显著,城市生态系统的新陈代谢中还原能力不断增强.上海市城市生态系统可持续发展总得分整体呈波动上升(图 2).11年来上海市城市生态系统可持续发展总体态势良好,不断向健康可持续发展方向演进,生态系统可持续发展水平不断得到提高.

|

| 图 1 上海市城市生态系统信息熵指标得分变化趋势(2003—2013) Fig. 1 Information entropy score trends of Shanghai urban ecosystem(2003—2013) |

|

| 图 2 上海市城市生态系统可持续发展得分(2003—2013) Fig. 2 Sustainable development score of Shanghai urban ecosystem (2003—2013) |

上海市城市生态系统“综合发展度T”,2003—2013年间整体呈波动上升趋势(图 2).尽管2003—2005年综合发展度呈略微下降趋势,但城市生态系统整体仍向良好方向发展.2005年后综合发展度呈逐年上升趋势,这一变化趋势与可持续发展总得分G变化趋势一致,进一步表明了上海市城市生态系统在演化过程中不断发展和完善.

城市生态系统“协调发展度D”的变化总体呈现“先上升,后下降”的趋势(图 2).以2006年为转折点,前期快速上升,此后有所下降.其中,2004—2008年生态系统协调发展类型属于“经济滞后型”,2009—2013年则属于“环境滞后型”.上海市社会经济发展与生态环境保护两者之间的差距有进一步扩大的趋势.

4.3 城市生态系统熵变与可持续发展能力协同演化相关分析采用 “相关分析(Correlation analysis)”定量揭示2003—2013上海市城市生态系统熵变与可持续发展能力之间协同演化过程中的相互作用关系.①城市生态系统总熵变与支持型输入熵、还原型代谢熵呈显著负相关关系(表 3),表明城市发展过程中保障生态系统物质、能量输入需求,加强城市生态环保力度,可以有效促进城市生态系统向健康有序方向发展;总熵变与压力型输出熵、熵流、熵产生则呈显著正相关关系,表明压力型输出熵指标的过度增长会较大程度阻碍生态系统健康发展.②可持续发展总得分、综合发展度均与压力型输出熵、熵产生之间呈显著负相关关系(表 3),表明人口、能源消耗等压力型输出熵指标过度增长会对城市生态系统的整体可持续发展造成负面影响.可持续发展总得分与综合发展度呈显著正相关关系,表明保持城市生态系统多样性和促进全面综合发展对于保持整体可持续发展具有重要意义.③协调发展度与支持型输入熵、还原型代谢熵呈显著正相关关系,协调发展度则与压力型输出熵、总熵变呈显著负相关关系.表明促进城市生态系统协调发展既需要保持系统物质、能量供给,又要降低人口增长、过度消费带来的环境压力,同时注重生态建设和环境保护.

| 表 3 上海市城市生态系统熵变与可持续发展相关性分析(2003—2013) Table 3 Correlation analysis between entropy change and sustainable development of Shanghai urban ecosystem (2003—2013) |

预测结果表明:2014—2020年,上海市城市生态系统熵流、熵产生和总熵变均呈逐年下降的趋势(表 4).其中,熵流和总熵变两者预测值均为负值,波动范围较小趋势较为一致.未来上海市城市生态系统进一步向有序、健康的方向演进的趋势明显.熵产生的预测值为正值,总体波动较小,且呈逐年微弱下降的趋势.表明在当前的环保政策和资金投入下,未来6年内城市生态系统的还原能力大体能满足城市发展需求,但城市环保和污染治理所要面临的压力可能增大.

| 表 4 上海市城市生态系统演化灰色预测(2014—2020) Table 4 Grey Prediction of Shanghai urban ecosystem evolution (2014—2020) |

2014—2020年上海市城市生态系统可持续发展总得分预测值逐年提高(表 4).城市生态系统综合发展度逐年提高,城市生态系统综合发展水平不断提升.城市生态系统协调发展度的预测结果表明,上海市城市生态系统协调发展能力整体状况为协调,但未来有从“初级协调”衰退为“勉强协调”的趋势.

4.5 基于熵权与指标时间序列的城市生态系统优化 4.5.1 基于支持型输入熵指标的生态系统优化2003—2013年间,支持型输入熵指标(A)中“地方财政收入、娱乐教育文化服务和进出口总额”3项指标的熵权最大(表 1),且指标增幅较大.上述指标的大幅增长对于增强上海市城市生态系统承载力的贡献率较高.粮食、蔬菜总产量两项指标的熵权均较小,说明上海市农产品供应量的减少不利于城市生态系统的稳定发展.因此,上海市未来需要进一步增加地方财政收入,培育娱乐教育文化服务产业成为新经济增长点,以上海自贸区为核心扩大进出口贸易规模.同时,积极扶持城市生态农业发展,扩大农产品市场来源,不断提高城市生态系统的综合承载力.

4.5.2 基于压力型输出熵指标的生态系统优化在压力型输出熵指标(B)中,“人口自然增长率、城市居民人均家庭消费支出、城乡居民生活用电、农村居民家庭人均生活消费支出”4项指标的熵权最大(表 1),且4项指标在研究期内增长幅度均较大,表明上述指标的增长在较大程度上加重了上海市城市生态系统的压力.因此,上海市未来需要进一步调控落户政策,控制城市人口规模;适度拉动国内市场消费,引导理性消费;不断提高环保节约意识,提倡低碳生活.多项措施并举,减缓城市生态系统的压力.

4.5.3 基于氧化型代谢熵指标的生态系统优化在氧化型代谢熵指标(C)中,“中心城区SO2年日平均值、废气二氧化硫排放总量、工业废气排放总量”的熵权最大(表 1).上述3项指标对于上海市城市生态系统的氧化代谢功能影响显著.工业废气排放总量大体呈逐年上升趋势,说明工业废气排放是下一阶段大气污染防治的重点.“中心城区SO2年日平均值、废气二氧化硫排放总量”2项指标呈波动下降趋势,则表明近年来上海市对于大气中SO2的污染治理成效突出,有效缓解了城市生态系统的氧化代谢压力.

4.5.4 基于还原型代谢熵指标的生态系统优化还原型代谢熵指标(D)中,生活垃圾无害化处理率、“三废”综合利用产品产值2项指标的熵权最大.并且这两个指标在研究期内增长幅度明显,表明上述指标的增长对于提高上海市城市生态系统的还原代谢功能贡献突出.另一方面,研究期内“工业废水排放达标率、工业废弃物综合利用率、城市绿化覆盖率、自然保护区覆盖率和环保投资占GDP比重”指标的熵权均较小.说明为了提高城市生态系统的还原代谢功能,未来需进一步加强工业“三废”的达标排放,提高废弃物的回收和综合利用,巩固和提高城市绿化覆盖率;政策上扶持生态环保事业发展,加大环保投资力度.

5 结论与展望(Conclusions and prospect)1) 2003—2013年,上海市城市生态系统熵流、熵产生和总熵变变化趋势一致,均整体呈波动下降趋势.上海市城市生态系统有序度不断提高,生态系统结构和功能不断优化,总体朝健康态势发展.

2) 2003—2013年,上海市城市生态系统可持续发展总体态势良好,不断向健康可持续方向演进;环境与经济整体效益不断提高,环境与经济发展的协调水平近年来稳中有降.

3) 上海市城市生态系统未来(2014—2020)有进一步向有序、健康方向演进的趋势.城市生态系统可持续综合发展水平不断提高,整体保持协调发展态势,但未来发展协调度有从“初级协调”衰退为“勉强协调”的趋势.

4) 基于上海市城市生态系统熵权和熵变时序,上海市城市生态系统应采取以下优化调控措施:积极扶持城市生态农业发展,扩大进出口贸易发展规模,扶持娱乐教育文化服务产业增长;进一步提高居民生态环保意识,提倡低碳生活;加强工业“三废”的达标排放,强化废弃物回收及综合利用,巩固提高城市绿化率,加大环保投资力度,优化调控城市生态系统未来演化方向.

研究结果初步揭示了过去(2003—2013)和未来(2014—2020)时间节点的上海市城市生态系统演化及可持续发展变化趋势.针对城市生态系统发展过程存在的问题提出了优化措施,可以为上海市可持续发展提供一定科学参考.另一方面,本研究受数据获取和建模理论方法手段约束,指标体系构建及模型构建、算法选取,仍有一定的改进优化空间.未来基于城市生态系统的整体宏观视角,采用数值模拟分析结合野外实际观测等综合手段,开展更高“时空分辨率”的城市生态系统动态演化研究,关注结构、功能变化,深入探讨成因、机制,均是进一步研究的重要方向.

| [1] | Chen B, Wang R. 2014.Integrated ecological indicators for sustainable urban ecosystem evaluation and management[J]. Ecological Indicators, 47 : 1–4. |

| [2] | 狄乾斌, 韩雨汐.2014.熵视角下的中国海洋生态系统可持续发展能力分析[J].地理科学, 34 (6):664–671. |

| [3] | 傅祖芸. 2001. 信息论:基础理论与应用[M]. 北京: 电子工业出版社 . |

| [4] | 高群, 余成.2015.城市化进程对氮循环格局及动态的影响研究进展[J].地理科学进展, 34 (6):726–738. |

| [5] | 国家统计局上海调查总队,上海市统计局. 2004-2014. 上海统计年鉴(2004-2014)[M]. 北京: 中国统计出版社 . |

| [6] | Jiang M M, Chen B. 2011.Integrated urban ecosystem evaluation and modeling based on embodied cosmic exergy[J]. Ecological Modelling, 222 (13): 2149–2165. |

| [7] | Kremer P, Andersson E, Mcphearson T, et al. 2015.Advancing the frontier of urban ecosystem services research[J]. Ecosystem Services, 12 : 149–151. |

| [8] | 李锋, 叶亚平, 宋博文, 等.2011.城市生态用地的空间结构及其生态系统服务动态演变——以常州市为例[J].生态学报, 31 (19):5623–5631. |

| [9] | Li Y, Li D. 2014.Assessment and forecast of Beijing and Shanghai's urban ecosystem health[J]. Science of The Total Environment, 487 : 154–163. |

| [10] | 廖重斌.1999.环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系-以珠江三角洲城市群为例[J].热带地理, 19 (2):171–177. |

| [11] | 林珍铭, 夏斌.2013.熵视角下的广州城市生态系统可持续发展能力分析[J].地理学报, 68 (1):45–57. |

| [12] | 马光. 2014. 环境与可持续发展导论(第3版)[M]. 北京: 科学出版社 . |

| [13] | 马巾英, 尹锴, 吝涛.2011.城市复合生态系统碳氧平衡分析——以沿海城市厦门为例[J].环境科学学报, 31 (8):1808–1816. |

| [14] | 马世骏, 王如松.1984.社会——经济——自然复合生态系统[J].生态学报, 4 (1):1–9. |

| [15] | 孟爱云, 濮励杰.2006.城市生态系统承载能力初步研究——以江苏省吴江市为例[J].自然资源学报, 21 (5):768–774. |

| [16] | Satty T L. 2004.Decision making-the analytic hierarchy and network process(AHP/ANP)[J]. Journal of Systems, 13 (1): 1–35. |

| [17] | 上海市环保局.2003-2013.上海市环境状况公报(2003-2013)2015-05-15[EB/OL].http://www.sepb.gov.cn/fa/cms/shhj/shhj2072/shhj2144/inde-x.shtml |

| [18] | 上海市人民政府办公厅. 2012.上海市环境保护和生态建设"十二五"规划[R].上海:上海市人民政府.1-19 |

| [19] | 上海市人民政府办公厅. 2015.上海市2015年——2017年环境保护和建设三年行动计划[R].上海:上海市人民政府.1-10 |

| [20] | Shannon C E. 1948.A mathematical theory of communication[J]. Bell System Technical Journal, 27 : 379–423. |

| [21] | 石惠春, 刘伟, 何剑, 等.2012.一种城市生态系统现状评价方法及其应用[J].生态学报, 32 (17):5542–5549. |

| [22] | Su M, Fath B D, Yang Z. 2010.Urban ecosystem health assessment:A review[J]. Science of The Total Environment, 408 (12): 2425–2434. |

| [23] | Tan P Y, Abdul Hamid A R B. 2014.Urban ecological research in Singapore and its relevance to the advancement of urban ecology and sustainability[J]. Landscape and Urban Planning, 125 : 271–289. |

| [24] | Tiwary A, Kumar P. 2014.Impact evaluation of green-grey infrastructure interaction on built-space integrity:An emerging perspective to urban ecosystem service[J]. Science of The Total Environment, 487 : 350–360. |

| [25] | United Nations DESA-PD. 2014.World Urbanization Prospects:The 2014 Revision,Highlights(ST/ESA/SER.A/352)[R]. New York:United Nations.1-27 |

| [26] | Wackernagel M, Rees W E. 1996. Ecological Footprint:Reducing Human Impact on the Earth[M]. Gabriola Island: New Society Publishers . |

| [27] | 王美娥, 陈卫平, 彭驰.2014.城市生态风险评价研究进展[J].应用生态学报, 25 (3):911–918. |

| [28] | 王效科, 欧阳志云, 任玉芬, 等.2014.中美城市生态系统长期监测的内容和方法[J].地球科学进展, 29 (5):617–623. |

| [29] | 王治祯, 柏景方. 2007. 灰色系统及模糊数学在环境保护中的应用[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社 . |

| [30] | Weber B H, Depew D J, Smith J D. 1988. Entropy Information and Evolution:New Perspectives on Physical and Biological Evolution[M]. Cambridge: MIT Press . |

| [31] | 吴宜进, 廖乐, 袁绪英.2013.基于信息熵的武汉市城市生态系统演化分析研究[J].长江流域资源与环境, 22 (1):21–26. |

| [32] | 徐建华. 2002. 现代地理学中的数学方法[M]. 北京: 高等教育出版社 . |

| [33] | 徐琳瑜, 杨志峰, 李巍.2005.城市生态系统承载力理论与评价方法[J].生态学报, 25 (4):771–777. |

| [34] | Yang Z, Su M, Chen B. 2010.Change of urban ecosystem development-A case study of Beijing, China[J]. Procedia Environmental Sciences, 2 : 681–688. |

| [35] | 郁亚娟, 郭怀成, 刘永, 等.2007.城市生态系统的动力学演化模型研究进展[J].生态学报, 27 (6):2603–2614. |

| [36] | 张继国. 2012. 信息熵:理论与应用[M]. 北京: 中国水利水电出版社 . |

| [37] | 张妍, 杨志峰, 何孟常, 等.2005.基于信息熵的城市生态系统演化分析[J].环境科学学报, 25 (8):1127–1134. |

| [38] | Zhang Y, Yang Z, Li W. 2006.Analyses of urban ecosystem based on information entropy[J]. Ecological Modelling, 197 (1/2): 1–12. |

| [39] | 赵敏.2010.上海碳源碳汇结构变化及其驱动机制研究[D].上海:华东师范大学 |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36