2. 中国科学院大气物理研究所东亚区域气候-环境重点实验室, 北京 100029;

3. 海南省南海气象防灾减灾重点实验室, 海口 570203;

4. 三亚市气象局, 三亚 572000

2. Key Laboratory of Regional Climate-Environment Research for Temperate East Asia, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029;

3. Key Laboratory of South China Sea Meteorological Disaster Prevention and Mitigation of Hainan Province, Haikou 570203;

4. Sanya Meteorological Bureau, Sanya 572000

随着城市的快速工业化和扩大化,大气污染已经成为我国各个城市中较为突出的问题之一(Cao et al.,2014;Wang et al.,2014;Zhang et al.,2015;尉鹏等,2015).大气污染物中的颗粒物(PM10和PM2.5)、臭氧(O3)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)和一氧化碳(CO)等,其浓度经常超过正常的大气标准,特别是在冬季,大气污染事件更为频繁(Chen et al.,2008; Zhang et al.,2014).大气污染物浓度的上升会导致很多社会和环境问题,如能造成霾天气增多(符传博等,2014)、大气能见度下降(Wu et al.,2012;Fu et al.,2013),导致空气质量下降,危害人体健康(白志鹏等,2006),使生物和物品受到损害,造成酸性降雨,破坏高空臭氧层,影响全球气候变化(Ruckstuhl et al.,2010)等,这也使得大气环境问题越来越受到国内外学者的关注(Gulliver et al.,2004;吴琳等,2014;周勤迁等,2014;刘娜等,2015).前人的研究主要集中于经济较为发达、大气环境问题较为突出的我国东半部地区(Zhou et al.,2007; Fan et al.,2014).例如,于兴娜等(2012)利用太阳光度计资料分析发现,北京地区雾霾天气期间气溶胶光学厚度较高,而且气溶胶主要以细粒子为主;柯宗建等(2007)还对北京上甸子地区秋冬季气溶胶散射特征进行了分析;吴兑等(2012)的研究表明,珠江三角洲能见度的恶化主要与气溶胶细粒子有关.然而,针对中小城市的大气污染研究相对比较鲜见.事实上,区域的大气污染主要取决于本地区的污染物排放和气象条件,而外源输送作用对中小城市的影响却至关重要(Alam et al.,2011;符传博等,2015b).

海南岛位于南海北部,其陆地面积为3.53万km2,人口为845万,与广东省和广西自治区毗邻.海南岛地处热带,属于热带季风气候,并具有明显的海洋性特点(高素华等,1988).目前,海南岛是我国环境空气质量最好的地区之一.海口市位于海南岛北端,南渡江口以西,北面隔琼州海峡与雷州半岛相望,相距33.3 km.近年来,随着城市经济的发展,海口市作为海南省的省会城市,也面临城市大气环境问题的压力(符传博等,2015a).然而,海口市大气污染物来源问题也一直没有得到很好的论证.珠三角地区(PRD)位于广东省的东南部,一直是我国经济发展最快的地区之一,其拥有多个大中型城市,像香港、广州、深圳等,人口较为密集,工业化程度高,交通车辆增长迅速,目前珠三角地区已经成为我国城市大气污染最为严重的几个地区之一(Cao et al.,2004; Fu et al.,2014).基于此,本文主要分析2014年海口市大气污染物演变特征,同时,探讨海口市一次较为严重的城市大气污染事件的天气学成因,这对于了解海口市大气污染物源地和加深理解污染事件发生的天气形势等有所帮助.

2 资料与研究方法(Data and methods) 2.1 资料本文主要使用2014年海口市逐日空气质量指数(AQI)和6种大气污染物(包括NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO和O3)进行分析,海口市日平均资料为秀英站、龙华站、海南大学站和海南师范大学站4个站点平均所得,资料主要来自海口市环保局(http://www.hkhbj.gov.cn/).海口市AQI值主要是根据环境保护部颁布的《环境空气质量指数技术规定》(2012)进行计算.AQI值在0~50之间,则空气质量为优,51~100为良,101~150为轻度污染,150~200为中度污染,201~300为重度污染,300以上为严重污染.AQI值超过100以后就会直接影响人体健康.另外,本文还使用到了OMI卫星反演的对流层NO2柱浓度(TroNO2)和总NO2柱浓度(TotNO2)资料,其分辨率为0.25°×0.25°.同时,本文还使用了1天4次的FNL资料,资料来自NCEP网站,分辨率为1°×1°,变量包括风场、相对湿度、温度、海平面气压等(Stunder,1997).

2.2 轨迹模式及聚类分析HYSPLIT 模型是由美国国家海洋和大气管理局(NOAA)与空气资源实验室(ARL)联合研发的一种用于计算和分析大气污染物输送、扩散轨迹的专业模型(Draxler et al.,2012).该模型具有处理多种气象要素输入场、多种物理过程和不同类型污染物排放源功能的较为完整的输送、扩散和沉降模式,已经被广泛地应用于环境大气污染输送的研究中(Wang et al.,2010; Wang et al.,2011).HYSPLIT模型所用数据主要来源于美国国家环保中心(National Centers for Environmental Prediction,NCEP),数据齐全并不断更新,准确度也相对提高,可以在线或单机使用.本研究采用其最新版本(版本号为4.9)来分析海口市大气污染物的源地问题.聚类分析是一种多元统计技术,并且广泛的应用于空气污染研究中.该方法主要是对大量数据进行分类,根据气团移动速度和方向对大量轨迹进行分组,并得出不同的输送轨迹组,从而估计大气污染物的潜在源区(石春娥等,2008).分类的原则是组内各轨迹之间差异极小,而组间差异极大(Dorling et al.,1992).

3 结果与讨论(Results and discussion) 3.1 2014年海口市大气污染物演变状况2014年海口市逐日的AQI值根据《环境空气质量指数技术规定》进行分类.表 1给出了AQI与6种大气污染不同等级天数及比率.从表中可以看出,海口市1年中大部分的天数空气质量等级都分布在一级(优)和二级(良),分别为268 d和90 d,占了全年的73.4%和24.7%.然而,2014年中有6 d海口市的AQI值超过100,空气质量达到轻度污染级别.另外还有1 d达到中度污染级别,出现在2014年1月5日,AQI值为158,这一天海口市的NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO和O3浓度分别为37、18、152、120、1.3、131 μg·m-3.总体而言,海口市的空气质量还是比较好,但其个别天数出现的大气污染事件仍需引起进一步关注.

| 表 1 2014年海口市AQI与6种大气污染不同等级天数日平均浓度及比率统计 Table 1 Statistical summary of pollution characteristics in different levels in 2014 |

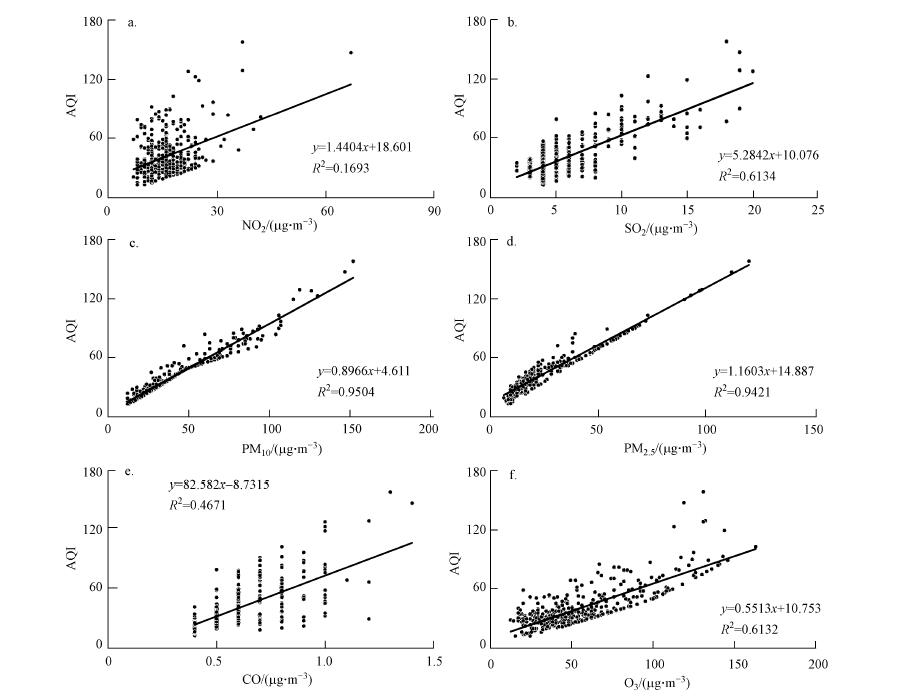

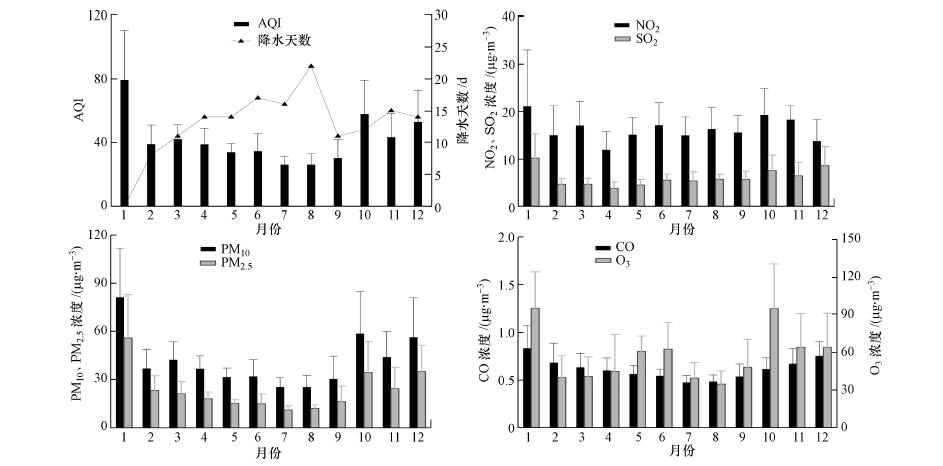

图 1为2014年海口市AQI与6种大气污染物回归分析结果.图 1结果表明,AQI与6种大气污染物均有较好的拟合关系.进一步进行相关分析表明,AQI与大气污染物主要呈现正相关关系,其中,相关系数最高的为PM2.5和PM10,这也是2014年海口市两个最为常见的首要污染物.AQI与6种大气污染物的相关系数分别为0.411(NO2)、0.784(SO2)、0.975(PM10)、0.971(PM2.5)、0.683(CO)和0.783(O3),从大到小排列为r(PM10)>r(PM2.5)>r(SO2)>r(O3)>r(CO)>r(NO2),且均通过了99.9%的显著性检验.图 2进一步给出了AQI、降水天数和大气污染物的逐月变化.海口市的AQI与大气污染物均表现为冬季浓度高,夏季浓度低的变化特征.其中,AQI值最大值在1月,为79.23;7月和8月最低,均为26.1.可能的原因是夏季是海南最主要的降水季节,雨水的冲刷作用不利于大气污染物浓度的升高,而且夏季海南低层多为偏南风风场控制,南边是广阔的南海,没有明显的外源污染物输送作用.冬季一方面海南旅游人口增多,加重本地污染物排放;另一方面在冬季风作用下,海南岛低层多为东北风场控制,有利于北方的大气污染物向海口市方向输送(符传博等,2015a;2015b).相比而言,NO2和SO2的季节差异相对偏小,1月为最大值,2—9月平均值相差不大,10月达到相对较大值,NO2浓度随后下降,而SO2浓度继续维持较高值,另外,NO2浓度明显偏高于SO2浓度,这在一定程度上反映了海口市机动车排放对污染物浓度的显著贡献;PM10和PM2.5季节差异较为明显,1月为最大月份,2—8月呈下降趋势,随后显著回升;CO和O3也有类似的变化特征,比较有意思的是,海口市10月O3的浓度超过了1月,O3作为近地面主要的二次污染物之一,不同月份海口市光化学反应也不同,其还有待于进一步研究.

|

| 图 1 2014年海口市AQI与6种大气污染物回归分析 Fig. 1 Regression analysis between AQI and 6 kinds of air pollutant in 2014 |

|

| 图 2 2014年海口市AQI、月降水天数和6种大气污染物逐月变化 Fig. 2 Monthly variation of AQI, rainy days and 6 kinds of air pollutants in 2014 |

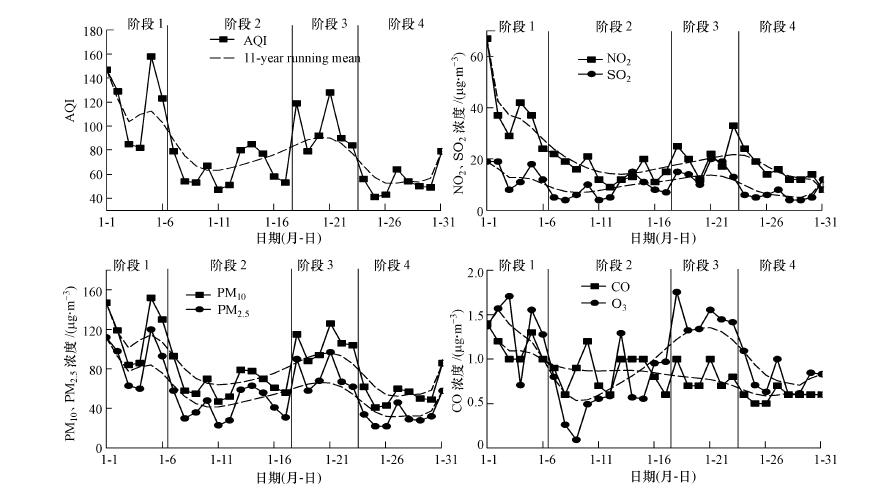

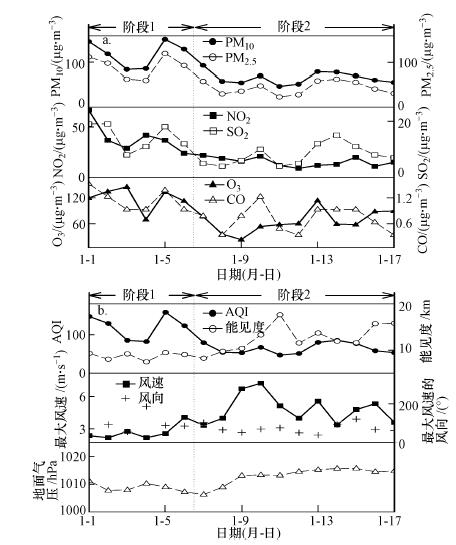

由3.1节的分析可知,1月是海口市污染最为严重的月份,而且2014年海口市唯一的一次中度污染也是出现在1月份,因此,本文此处主要分析1月份海口市污染物的演变状况.从图 3中可以看出,1月份海口的AQI值共有6 d达到轻度污染级别,其中,1月5日AQI值达到158(中度污染).从AQI的演变特征可以把1月份分为4个阶段,即1—6日(阶段1)、7—17日(阶段2)、18—23日(阶段3)和24—31日(阶段4).其中,阶段1和阶段3 AQI值分布偏高,分别在5日和21日达到峰值;阶段2和阶段4 AQI 值分布偏低,谷值分别出现在11日和25日.另外,6种大气污染物的演变与AQI值基本一致,即在阶段1和阶段3污染物值分布偏高,而在阶段2和阶段4较低.进一步计算1月份AQI值与6种大气污染物的相关系数,分别为0.669(NO2)、0.862(SO2)、0.978(PM10)、0.995(PM2.5)、0.794(CO)和0.718(O3),其值从大到小排列为r(PM2.5)>r(PM10)>r(SO2)>r(CO)>r(O3)>r(NO2).1月份相关系数与整年的不同,PM2.5与AQI的相关系数超过了PM10,说明海口市污染较重的月份PM2.5是主要的污染物贡献者.

|

| 图 3 海口市2014年1月AQI和6种大气污染物逐日变化(虚线为二项式滑动平均) Fig. 3 Daily AQI and concentrations of 6 kinds of air pollutants in January 2014 (dotted line represent binomial running average) |

大气污染事件与天气形势的演变有着密切关系,特别是在高压系统控制较长时间后,低层风速较弱,有利于大气污染物在某个地区积累,从而导致AQI值增大,污染事件发生.另外,在大气污染较重地区的周边,由于污染物的输送作用也有可能引起污染事件的出现(符传博等,2015b).

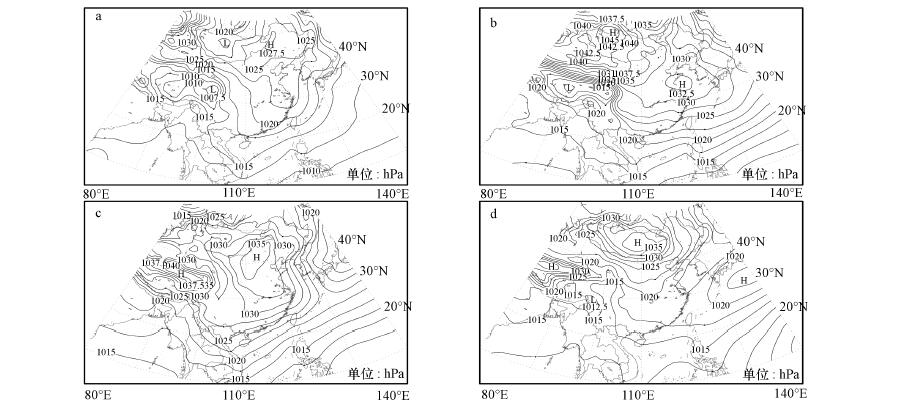

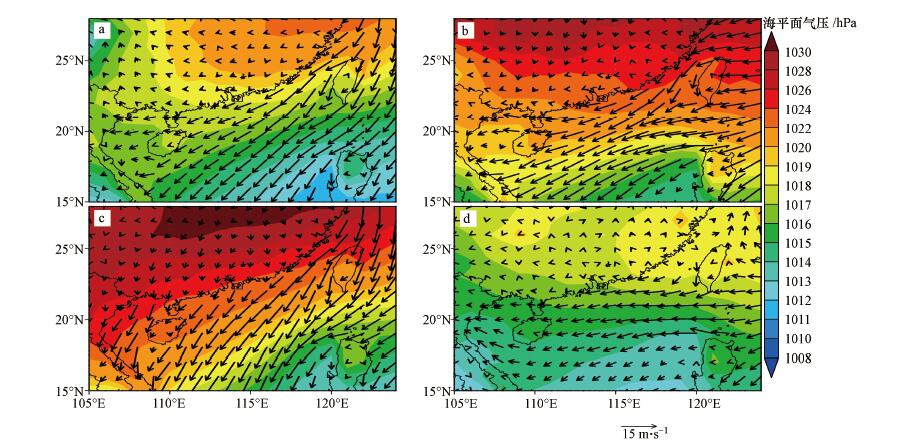

根据前面的分析可知,1月份海口市AQI的演变过程可以分为4个阶段,本文分别挑选出各个阶段AQI出现极值当日作为该阶段的代表进行分析.图 4和图 5分别给出了东亚和华南地区海平面气压和10 m风场的演变.图中表明,在阶段1(图 4a),蒙古高压控制着我国大部分地区,其中,最大值出现在内蒙古东部,为1027.5 hPa.我国东半部地区等压线呈现东北-西南走向,海南岛海平面气压分布在1015~1017.5 hPa之间.华南地区10 m风场为东北风,有利于大气污染物从珠三角地区向海南地区输送.5日海口市出现中等量级的污染与这一阶段低层污染物输送有密切关系.阶段2(图 4b),高压主体位置已经东移至山东半岛附近,其中心值有所加强,为1032.5 hPa.我国南方等压线也顺时针旋转为东西走向,华南地区10 m风也顺转为偏东风,此时海南地区的气团主要来自本岛以东的洋面上,不利于污染物从珠三角地区向海口市的输送,所以这一阶段海口市AQI值有所下降.从图 4c中可以发现一个新的高压系统控制着内蒙古东部地区,中心值为1035 hPa.与阶段1类似,我国东部的等压线呈东北-西南走向,华南地区10 m风为东北风,海口市AQI值此时升高.随着高压东移到东太平洋洋面(图 4d),10 m风场再一次转为偏东风,AQI下降.以上分析说明,1月海口市AQI的变化与天气形势和近地层风向有密切关系.

|

| 图 4 2014年东亚地区海平面气压场(a.1月5日;b.1月11日;c.1月21日;d.1月25日) Fig. 4 Sea level pressure on four days (a.5th January 2014, b.11th January 2014, c.21st January 2014, d.25th January 2014) |

|

| 图 5 2014年华南及南海海域海平面气压和10 m风场(a,1月5日;b,1月11日;c,1月21日;d,1月25日) Fig. 5 Sea level pressure (color) and 10 m wind field (vector) (a.5th January 2014, b.11th January 2014, c.21st January 2014, d.25th January 2014)s |

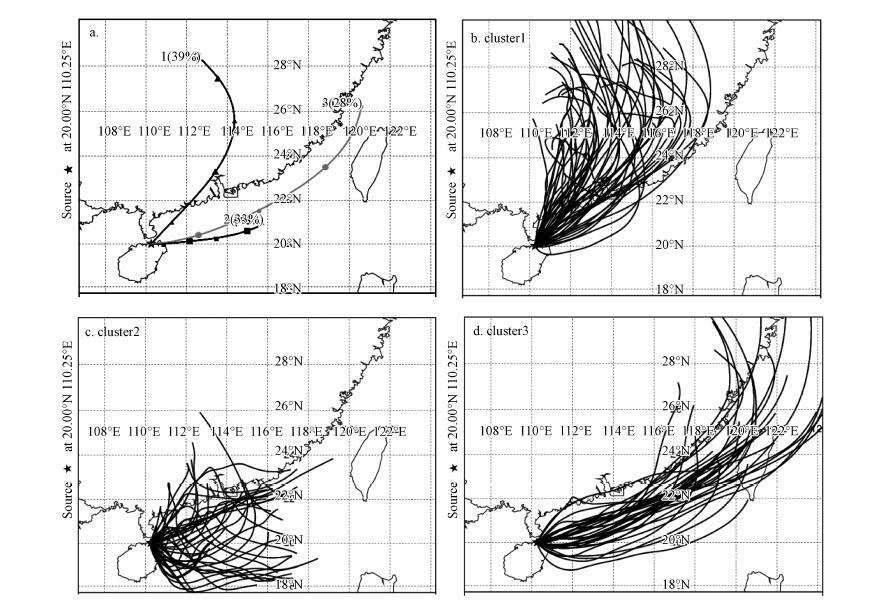

利用HYSPLIT模式对1月份海口市(20.0°N,110.25°E)进行48 h的后向轨迹计算,并将产生的124条后向轨迹进行类型分析,将其分为3种类型,结果如图 6所示.2014年1月海口市主要受到3种类型的气流控制,即主要来自内陆地区的陆地气流(第1类)、来自东南沿海的沿海气流(第2类)和来自南海北部的海洋气流(第3类).其中,比率最多的为陆地气流(39%),该类气流从湖南、江西西部等地,经过大气污染相对严重的广东珠三角地区到达海口,有利于污染物的区域传输,这也是1月海口市AQI浓度偏高的原因之一.沿海气流和海洋气流的比率分别为33%和28%,轨迹的比率相对较低,而且路径主要来自海洋,没有经过污染较重的区域.可见,气流来源途径的不同对于海口市大气污染物浓度有着重要影响,其中,来自北方大陆的气流将大气污染物输送至海南岛北部,配合上有利的气象条件,从而造成对海口市大气污染事件的发生.

|

| 图 6 2014年1月海口市气流后向轨迹聚类分析 Fig. 6 Three cluster-mean back trajectories at 500m from Haikou in January 2014 |

由前面分析可知,1月份海口市AQI值变化可分为4个阶段,其中,阶段1和阶段3大气污染物浓度偏高,而阶段2和阶段4浓度偏低.在本节中定义阶段1为污染时段,阶段2为无污染阶段来进行对比分析.图 7分别给出了阶段1和阶段2的大气污染物和气象要素的逐日变化.图中清楚表明,在污染时段AQI值和6种污染物浓度明显高于无污染时段,污染时段AQI值日平均可达120.67,而无污染时段只为51.33.对比两个时段的气象要素变化可发现,能见度值在时段1分布在10 km附近,而在阶段2明显升高,这和两个时段大气污染物浓度的变化有密切关系.污染物浓度上升,最为直接的影响就是降低能见度,雾霾天气增多(符传博等,2014).另外,最大风速也有类似的变化,污染时期风速偏小,其值在2 m·s-1左右,有利于大气污染物的累积;而无污染时期风速增大,污染物向外输送加强,浓度下降.海平面气压无污染时段略偏高于污染时段,这和冷空气的移动有关.综上所述,海口市污染物浓度变化与气象要素有密切关系,污染时段风速较小,有利于污染物累积,浓度上升,能见度下降;反之污染物浓度下降,能见度上升.

|

| 图 7 2014年1月1—17日大气污染物逐日变化和AQI与气象要素的逐日变化 Fig. 7 Daily average of 6 kinds of air pollutants and daily average AQI and meteorological parameters |

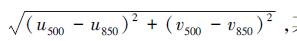

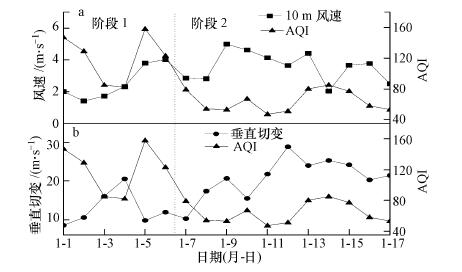

为了分析动力因子对海口市大气污染物浓度的影响,图 8给出了两个时段海口市上空10 m风速和500 hPa与850 hPa水平风垂直切变(

|

| 图 8 2014年1月1—17日10 m风速(a)和500 hPa与850 hPa水平风垂直切变(b)的逐日变化 Fig. 8 Daily evolution of the 10m wind velocity (a) and vertical shear of horizontal winds (b) between 500 and 850hPa at Haikou in 1st—17th January 2014 |

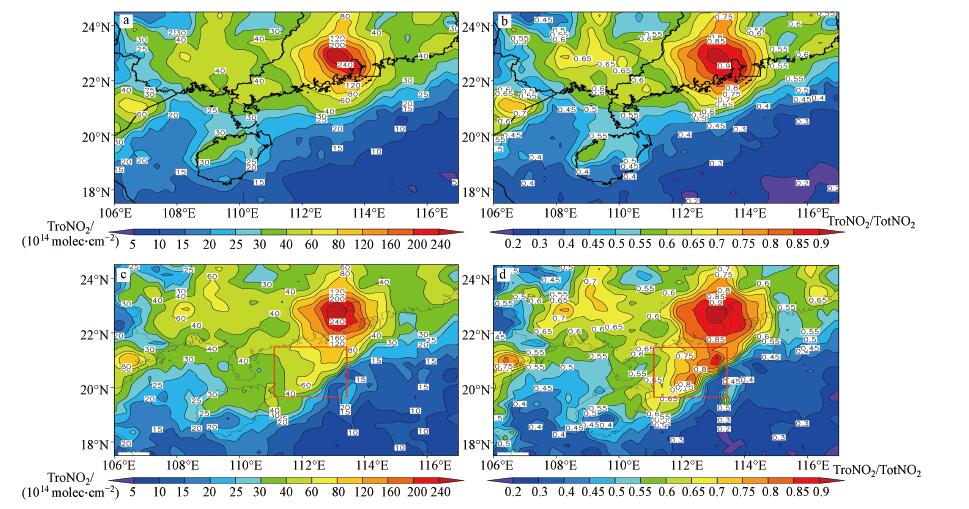

人为排放的大气污染物主要集中在对流层,因此,TroNO2和TroNO2/TotNO2基本能反映人为活动的影响.图 9给出了TroNO2和TroNO2/TotNO2的空间分布,从月平均图(图 9a和9b)可以发现,TroNO2高值(≥30×1014 molec·cm-2)主要分布在广东和广西,最大值出现在珠三角地区,可达240×1014 molec·cm-2,其TroNO2/TotNO2高达0.9以上,人为影响最为显著.海南岛西北部的TroNO2可达30×1014 molec·cm-2,污染物输送特征在月平均尺度上并不明显.然而,从污染时段(图 9c和9d)可以清楚地发现,海南岛的五指山以北地区TroNO2值均在30×1014 molec·cm-2以上,而且与珠三角地区的大值区相连在一起,输送关键区内也有较大值的分布,这也进一步说明了外源输送与海口市这次大气污染事件有直接关系.

|

| 图 9 2014年华南地区TroNO2 (a.月平均;c.阶段1平均)和TroNO2/TotNO2 (b.月平均;d.阶段1平均)的空间分布(红色方框为输送关键区) Fig. 9 Distribution of TroNO2 (a.monthly mean; c.daily mean during 1st—6th January) and ratio of TroNO2/TotNO2 (b.monthly mean; d.daily mean during 1st—6th January) over South China. Red rectangle represents key region for transport |

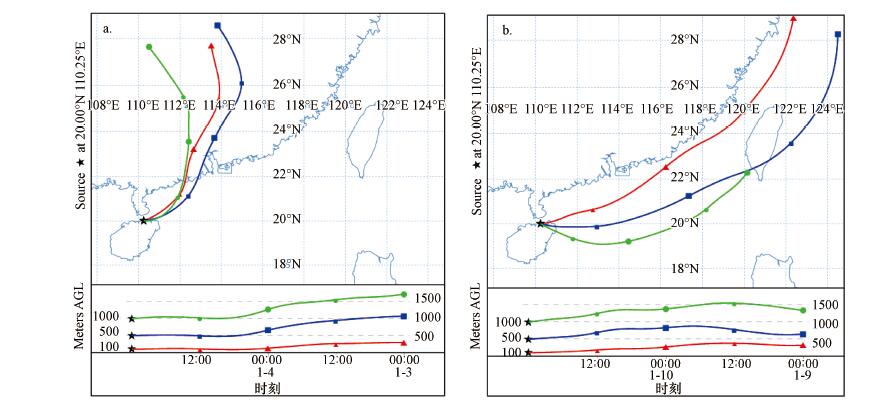

为了进一步分析2014年1月海口市污染物来源问题,本文利用HYSPLIT模式计算48 h的后向轨迹.模式中所用的气象场为NCEP的FNL资料,高度设为100、500和1000 m.从图 10a可以看出,污染时段海口市48 h的气流主要来自湖南和江西,其3条路径均经过珠三角地区,而且速度较慢,因此,可以进一步认为,污染时段珠三角地区的大气污染物输送对海口市的贡献显著.无污染时段(图 10b)海口市不同高度上的气团均来自华东以东的洋面上,没有明显的污染源,污染物主要来自海口市的本地排放.总的来说,海口市污染时段不同高度上气流移动轨迹均经过珠三角地区,而无污染时段则来自海洋,后向轨迹分析也进一步验证了“外源输送与海口市这次大气污染事件有直接关系”这一结论.

|

| 图 10 2014年海口市48 h后向轨迹(a.1月5日08:00;b.1月11日08:00) Fig. 10 48h backward trajectories of air parcel at 08:00 on 5th January 2014(a) and 08:00 on 11th January 2014 (b) |

1) 2014年海口市大部分的天数空气质量等级都分布在一级(优)和二级(良),然而仍有6 d空气质量达到轻度污染级别,1 d达到中度污染,AQI值为158.AQI与6种大气污染物的相关系数从大到小排列为r(PM10)>r(PM2.5)>r(SO2)>r(O3)>r(CO)>r(NO2).

2) 1月是海口市污染最为严重的月份,根据其演变特征可以分为4个阶段.其中,阶段1和阶段3的AQI值分布较高,并分别在5日和21日达到峰值;阶段2和阶段4分布较低,AQI的谷值分别出现在11日和25日.1月AQI与6种大气污染物的相关性分析表明PM2.5为主要污染物.

3) 对2014年1月海平面气压和10 m风场分析表明,海口市AQI偏高阶段,有高压系统位于内蒙古东部,我国东半部地区等压线呈现东北-西南走向,华南地区10 m风场主要为东北风,这有利于大气污染物从珠三角地区向海南地区输送;而海口市AQI偏低阶段,高压系统东移,我国南方地区等压线为东西走向,低层风场为偏东风,不利于污染物的输送.

4) 后向轨迹聚类分析表明,1月海口市主要受到3种类型的气流控制,其中,比率最大的气流经过大气污染相对严重的广东珠三角地区到达海口,有利于污染物的区域传输,气流来源途径的不同对于海口市大气污染物浓度有着重要影响.

5) 污染个例分析表明,海口市污染物浓度变化与气象要素有密切关系,污染时段风速较小,有利于污染物累积,浓度上升,能见度下降;反之污染物浓度下降,能见度上升.10 m风速和水平风垂直切变与AQI有明显的负相关关系,其相关系数分别为-0.43和-0.72,均通过了95%的置信检验.卫星遥感和后向轨迹分析也表明外源输送与海口市这次大气污染事件有直接关系.

| [1] | Alam K, Qureshi S, Blaschke T. 2011.Monitoring spatio-temporal aerosol patterns over Pakistan based on MODIS,TOMS and MISR satellite data and a HYSPLIT model[J]. Atmospheric Environment, 45 (27): 4641–4651. |

| [2] | 白志鹏, 蔡斌彬, 董海燕, 等.2006.灰霾的健康效应[J].环境污染与防治, 28 (3):198–201. |

| [3] | Cao C X, Zheng S, Singh R P. 2014.Characteristics of aerosol optical properties and meteorological parameters during three major dust events (2005-2010) over Beijing,China[J]. Atmospheric Research, 150 : 129–142. |

| [4] | Cao J J, Lee S C, Ho K F, et al. 2004.Spatial and seasonal variations of atmospheric organic carbon and elemental carbon in Pearl River Delta Region,China[J]. Atmospheric Environment, 38 (27): 4447–4456. |

| [5] | Chen Z H, Cheng S Y, Li J B, et al. 2008.Relationship between atmospheric pollution processes and synoptic pressure patterns in northern China[J]. Atmospheric Environment, 42 (24): 6078–6087. |

| [6] | Dorling S R, Davies T D, Pierce C E. 1992.Cluster analysis:a technique for estimating the synoptic meteorological controls on air and precipitation chemistry-method and applications[J]. Atmospheric Environment.Part A.General Topics, 26 (14): 2575–2581. |

| [7] | Draxler R R,Stunder B,Rolph G,et al.2012.HYSPLIT_4.User's Guide,via NOAA ARL NOAA Air Resources Laboratory[EB/OL]. MD:Silver Spring.http://www.arl.noaa.gov/documents/reports/HYSPLIT_user_guide.pdf |

| [8] | Fan J, Yue X Y, Jing Y, et al. 2014.Online monitoring of water-soluble ionic composition of PM10 during early summer over Lanzhou City[J]. Journal of Environmental Sciences, 26 (2): 353–361. |

| [9] | Fu C B, Wu J, Gao Y C, et al. 2013.Consecutive extreme visibility events in China during 1960-2009[J]. Atmospheric Environment, 68 : 1–7. |

| [10] | F u, C B, Dan L. 2014.Trends in the different grades of precipitation over South China during 1960-2010 and the possible link with anthropogenic aerosols[J]. Advances in Atmospheric Sciences, 31 (2): 480–491. |

| [11] | 符传博, 丹利.2014.重污染下我国中东部地区1960~2010年霾日数的时空变化特征[J].气候与环境研究, 19 (2):219–226. |

| [12] | 符传博, 唐家翔, 丹利, 等.2015a.2013年冬季海口市一次气溶胶粒子污染事件特征及成因解析[J].环境科学学报, 35 (1):72–79. |

| [13] | 符传博, 陈有龙, 丹利, 等.2015b.近10年海南岛大气NO2的时空变化及污染物来源解析[J].环境科学, 38 (1):18–24. |

| [14] | 高素华, 黄增明, 张统钦, 等. 1988. 海南岛气候[M]. 北京: 气象出版社: 1 -189. |

| [15] | Gulliver J, Briggs D J. 2004.Personal exposure to particulate air pollution in transport microenvironments[J]. Atmospheric Environment, 38 (1): 1–8. |

| [16] | 环境保护部.2016.HJ 633-2012 环境空气质量指数(AQI)技术规定[S].北京:中国环境科学出版社 |

| [17] | 柯宗建, 汤洁.2007.北京上甸子秋冬季大气气溶胶的散射特征[J].大气科学, 31 (3):553–559. |

| [18] | 刘娜, 余晔, 何建军, 等.2015.兰州冬季大气污染来源分析[J].环境科学研究, 28 (4):509–516. |

| [19] | Ruckstuhl C, Norris J R, Philipona R. 2010.Is there evidence for an aerosol indirect effect during the recent aerosol optical depth decline in Europe?[J]. Journal of Geophysical Research, 115 : . |

| [20] | 石春娥, 翟武全, 杨军, 等.2008.长江三角洲地区四省会城市PM10污染特征[J].高原气象, 27 (2):408–414. |

| [21] | Stunder B J B.1997.NCEP Model Output-FNL ARCHIVE DATA,TD-6141.Prepared for National Climatic Data Center (NCDC).This document and archive grid domain maps are also available[EB/OL].http://www.arl.noaa.gov/ss/transport/archives.html |

| [22] | Wang F, Chen D S, Cheng S Y, et al. 2010.Identification of regional atmospheric PM10 transport pathways using HYSPLIT,MM5-CMAQ and synoptic pressure pattern analysis[J]. Environmental Modelling & Software, 25 (8): 927–934. |

| [23] | Wang Y Q, Stein A F, Draxler R R, et al. 2011.Global sand and dust storms in 2008:Observation and HYSPLIT model verification[J]. Atmospheric Environment, 45 (35): 6368–6381. |

| [24] | Wang S X, Xing J, Zhao B, et al. 2014.Effectiveness of national air pollution control policies on the air quality in metropolitan areas of China[J]. Journal of Environmental Sciences, 26 (1): 13–22. |

| [25] | 尉鹏, 任阵海, 王文杰, 等.2015.2014年10月中国东部持续重污染天气成因分析[J].环境科学研究, 28 (5):676–683. |

| [26] | Wu J, Fu C B, Zhang L Y, et al. 2012.Trends of visibility on sunny days in China in the recent 50 years[J]. Atmospheric Environment, 55 : 339–346. |

| [27] | 吴琳, 沈建东, 冯银厂, 等.2014.杭州市灰霾与非灰霾日不同粒径大气颗粒物来源解析[J].环境科学研究, 27 (4):373–381. |

| [28] | 吴兑,刘啟汉,梁延刚,等.2012.粤港细粒子(PM2.5)污染导致能见度下降与灰霾天气形成的研究[J].环境科学学报,32(11):2660-2669 |

| [29] | 于兴娜, 李新妹, 登增然登, 等.2012.北京雾霾天气期间气溶胶光学特性[J].环境科学, 33 (4):1057–1062. |

| [30] | Zhang R H, Li Q, Zhang R N. 2014.Meteorological conditions for the persistent severe fog and haze event over eastern China in January 2013[J]. Science China:Earth Sciences, 57 (1): 26–35. |

| [31] | Zhang G H, Han B X, Bi X H, et al. 2015.Characteristics of individual particles in the atmosphere of Guangzhou by single particle mass spectrometry[J]. Atmospheric Research, 153 : 286–295. |

| [32] | Zhou K, Ye Y H, Liu Q, et al. 2007.Evaluation of ambient air quality in Guangzhou,China[J]. Journal of Environmental Sciences, 19 (4): 432–437. |

| [33] | 周勤迁, 张世春, 陈卫卫, 等.2014.长春市大气SO2、O3和NOx的变化特征及来源[J].环境科学研究, 27 (7):768–774. |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36