近年来,随着化工行业的迅速发展,化学品与人类生活关系日益密切.其中,抗生素类药物在食品加工、水产养殖、家禽饲养等许多行业被广泛使用,并随之带来一系列的环境问题.有关研究表明,动物机体并不能完全吸收进入机体的抗生素,会有约40%~ 90%的抗生素以抗生素母体或者机体代谢产物的形式随粪尿排出体外(崔皓,2012),在动物粪便中抗生素的含量可达到数十mg·kg-1,动物粪便经堆肥等作为农业肥料进入土壤中,并通过淋溶、渗滤等途径随着土壤水分向下迁移而危害地下水.土壤抗生素污染直接影响农产品安全并威胁人类健康.因此,经过施用农业粪肥等途径而进入土壤环境中的抗生素,越来越成为环境污染的潜在隐患(Halling Sorensen et al., 1998;Jiemba,2002;Kumar et al.,2005;邰义萍,2011).因此,土壤抗生素污染已成为一类重要的环境有机污染物和环境科学研究中的热点问题.近年来国内外学者深入开展了抗生素在土壤中的吸附迁移研究,较多关注抗生素的静态吸附机理(Zhao et al., 2011;Wu et al., 2013;张劲强等,2007)以及动态迁移特性(张旭等,2014;章明奎等,2008;Vithanagea et al., 2014),而较少采用模拟模型来系统研究抗生素在土壤中的过程、规律和机理.

本研究选用环丙沙星作为研究对象,环丙沙星(CIP)是一种喹诺酮类抗生素,且具有广谱性和高效抗菌性,并在畜禽养殖业中被广泛应用.在目前的实验条件下,鉴于土壤是一个非常复杂的系统,为分析单一因素变化下环丙沙星的迁移特征,本文以低反应性石英砂为介质,研究不同物理因素(石英砂粒径)、化学因素(pH和离子强度)对环丙沙星在石英砂中吸附的影响;通过室内土柱出流实验,明确环丙沙星在土壤剖面中的纵向迁移特征,并用HYDRUS-1D软件对试验结果进行数值模拟.目的是进一步揭示环丙沙星在土壤中的吸附迁移机制,为有效治理土壤及地下水环丙沙星污染提供科学依据.

2 材料与方法(Materials and methods) 2.1 材料石英砂的矿物成分主要是SiO2,无色半透明状或乳白色,密度为2.65 g·cm-3.二氧化硅晶体因为存在多孔结构,且在高pH值溶液中,石英表面羟基化,所以能够表现出一定的吸附性质和化学性质,能吸附多种微粒或分子.实验前,为了去除石英砂表面的金属氧化物或某些杂质,将石英砂浸泡在NaOH溶液(0.01 mol·L-1)中约24 h,然后用去离子水反复清洗,再将其浸泡在HCl溶液(0.01 mol·L-1)中约24 h,然后用去离子水清洗,最后用pH试纸测量,pH接近中性为止,105 ℃烘干,备用(褚灵阳等,2011).

本次实验选用3种不同粒径的石英砂,按粒径大小分为粗砂(10~30目,0.6~2 mm),细砂(60~80目,0.18~0.25 mm),粉砂(10-3 mm).

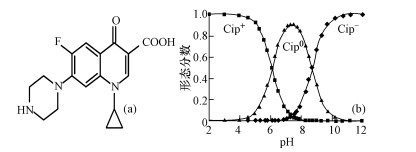

试剂:环丙沙星对照品(纯度98.0%,东京化成工业株式会社),结构式及不同pH下的分子状态见图 1(Li et al., 2011).

|

| 图 1 环丙沙星分子结构(a)和不同pH下的形态分布(b) Fig. 1 Molecular structure (a) and speciation of ciprofloxacin under different pH conditions (b) |

分别取6支50 mL离心管,向每个离心管中加入质量为1 g的石英砂,配置6个不同浓度的环丙沙星KCl溶液,KCl(0.01,0.05,0.1 mol·L-1)为背景溶液,使环丙沙星质量浓度分别为0、10、20、30、40、50 mg·L-1.调节pH分别为5、6、7.然后将不同pH、不同浓度的环丙沙星溶液各取20 mL,加入到每个离心管中.加塞密封后放入振荡器,在25 ℃条件下振荡24 h,后离心.然后将上清液通过定性滤纸过滤,并将滤液稀释5倍后,用紫外分光光度计在273 nm下测量环丙沙星的浓度,并计算吸附量.以上实验均做3个平行实验,同时设置空白对照.为避免在振荡过程中抗生素发生光降解,整个过程在暗处进行.

不同规格的石英砂(粗,细,粉),均按照上述方法操作.

2.2.2 模拟土柱填装将石英砂分5次填装到直径为4.6 cm、长度10 cm的有机玻璃柱中,为了装填均匀,避免出现大空隙,每次都压实后再填装下一层;填装前和填装后,分别将直径为2 cm左右的脱脂棉放到有机玻璃柱两端的接口处,避免砂粒流入出水口.且分别在上、下两端加一层与土柱内径相等的滤纸,以使溶液透过滤纸均匀渗入到石英砂中.

2.2.3 溴示踪实验用非反应物质溴离子进行示踪实验,通过绘制溴离子在石英砂中的穿透曲线,判定土柱填装的均匀程度,进而确定是否可以顺利开展后面的环丙沙星迁移实验.同时获得实验土柱的水力学参数,为环丙沙星运移的模拟提供弥散系数等参数.本实验选用的示踪剂是KBr.启动蠕动泵,将KCl溶液(0.01 mol·L-1)从供液瓶中由下往上缓慢注入土柱中,将土柱中的空气顶出,饱和土柱,待出流稳定后,采用脉冲输入法从土柱上端注入1个孔隙体积PV的 KBr(0.05 mol·L-1)溶液,然后再用上述KCl溶液冲洗,用自动部分收集器收集出流液,直至检测不出溴离子为止.溴离子的浓度用电极法测定.其中PV=vt/l,为孔隙体积,它是无量纲时间.式中v为孔隙水流速(cm·h-1),t为时间(h),l为土柱的长度(cm).

2.2.4 环丙沙星在石英砂柱中的出流实验以蠕动泵作为供水装置,启动并调整好蠕动泵的转速,将不同pH(5,6,7)和不同浓度(0.01、0.05、0.1 mol·L-1)的KCl背景溶液(代表不同的离子强度)分别由下至上缓慢注入土柱,将土柱中的空气排尽,饱和土柱,待出流稳定后,重新安装蠕动泵,从土柱的上端输入50 mg·L-1环丙沙星溶液(1 PV),然后分别用之前的KCl背景溶液进行冲洗,用自动部分收集器收集出流液,直至检测到出流液中环丙沙星的浓度为零,每组实验重复两次.用紫外分光光度计在273 nm波长下测量出流液环丙沙星的浓度.绘制相应的穿透曲线,并分析不同粒径、不同初始pH和离子强度对石英砂中环丙沙星运移过程的影响.

2.3 分析方法达到吸附平衡后,根据吸附前后溶液中环丙沙星浓度之差计算其平衡吸附量,将得到的实验数据用Langmuir与Freundlich两个方程进行拟合(Wu et al., 2013),最后得到方程中的一些相关参数,这些参数可以适当代表石英砂对环丙沙星的吸附能力.

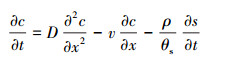

2.4 环丙沙星在石英砂中迁移的数值模拟 2.4.1 局部平衡对流-弥散方程(LEA)在稳定流条件下,只考虑介质的吸附作用,可用平衡对流-弥散方程来描述示踪剂Br-在一维均匀介质中的运移过程(Das et al., 1996),且吸附反应是瞬时可逆的,方程式如下:

|

(1) |

式中,C是溶质浓度(mg·cm-3),S是溶质在单位质量土壤上的吸附量(mg·kg-1),D是水动力弥散系数(cm2·h-1),v是平均孔隙流速(cm·h-1),ρ为容重(g·cm-3),x为距离(cm),t为时间(h),θs为饱和含水量(cm3·cm-3).

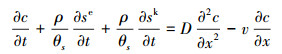

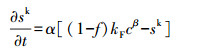

2.4.2 控制方程环丙沙星在迁移过程中存在化学非平衡作用,它主要是由吸附作用所引起的.其控制方程(林青,2011)为:

|

(2) |

式中,c为溶质的浓度(mg·cm-3),se,sk分别为平衡与非平衡吸附时单位质量石英砂所吸附的溶质质量(mg·g-1),D为水动力弥散系数(cm2·h-1),v为平均孔隙水流速(cm·h-1),ρ为容重(g·cm-3),θs为饱和含水量(cm3·cm-3),x为距离(cm),t为时间(h).

根据静态吸附实验,Freundlich方程可以很好地量化环丙沙星的吸附特征,故控制方程中的吸附相可表示如下:

|

(3) |

|

(4) |

式中,f为吸附平衡时发生瞬时吸附的交换点位所占的分数,α为一阶动力学速率系数(h-1),kF(cm3·g-1)、β为吸附平衡的经验系数.非平衡一点模型表明吸附过程中不存在瞬时吸附,所以f为零.

上述方程(2)、(3)和(4)称为描述环丙沙星在多孔介质中运移的非平衡一点模型(One-Site Model,OSM)

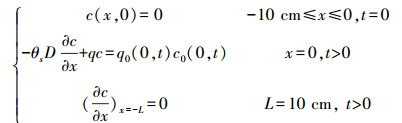

2.4.3 定解条件实验开始时向土柱内通入1 PV的示踪剂或含背景溶液的环丙沙星溶液,此时,溶质运移的上边界为溶质通量边界,为一常数;随后是一个用背景溶液KCl洗脱的过程,此时,上边界为零通量边界.在整个模拟过程中,模拟区域的下边界定在溶质的出流端,边界条件为零浓度梯度.上述定解条件的数学表达式为:

|

(5) |

式中,q0(0,t)为加入石英砂柱中的水通量(cm·h-1),对于脉冲阶段,c0(0,t)分别为示踪剂(mol·L-1)和环丙沙星(mg·cm-3)的浓度,对于洗脱阶段,c0(0,t)取值为0.以上方程采用HYDRUS-1D软件模拟求解.

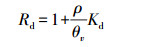

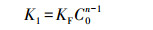

2.4.4 平衡模型中阻滞因子的求法在用HYDRUS-1D模拟环丙沙星在一维饱和石英砂柱中的运移时,为了解其在石英砂中的吸附特性,需获得反映环丙沙星在其中运移延迟的重要参数-阻滞因子(Retardation factor).比较静态批实验与模拟求得的参数Rd,如果基本一致,说明批实验求阻滞因子Rd具有一定的可靠性,能较准确地用模型描述环丙沙星的迁移性(Pang et al., 2002).

|

(6) |

式中,Rd是阻滞因子,Kd是线性吸附分配系数,ρ是石英砂容重(g·cm-3),θv是体积含水量(cm3·cm-3).

若根据Freundlich吸附等温模型,有两种线性化方法(雷志栋等,1988;孙莹莹,2013)求K:

|

(7) |

|

(8) |

式中,C0是环丙沙星溶液的初始浓度(mg·cm-3).求得的分配系数和阻滞因子值见表 1.

| 表 1 单一条件下不同线性方法求得的阻滞因子值 Table 1 Rd values worked out with different linearized methods under a single condition |

表 2中是由等温吸附方程得到的拟合参数.Freundlich,Langmuir方程均可以很好的拟合环丙沙星在3种粒径的石英砂上吸附特征.用Freundlich方程拟合吸附特征时,确定性系数R2>0.886,而用Langmuir方程进行拟合时,确定性系数R2>0.806,所以用Freundlich方程拟合吸附等温曲线的效果更好.两个吸附参数KF和KL均可用来评价环丙沙星在石英砂上的吸附亲和力大小.环丙沙星在3种不同pH下的拟合结果,KF、KL值均相差较大,说明在石英砂的吸附能力差异较大.环丙沙星在石英砂上的吸附能力与pH大小成负相关.这与武庭瑄的研究结果一致(武庭瑄,2012).原因可能是由于在不同pH下,石英砂表面的电荷量与环丙沙星的离子状态不同.石英砂表面的零电荷点pH为2~3.7,在较高pH时,石英砂表面大部分为负电荷.由环丙沙星的分子结构,图 1a中可见,环丙沙星含有—NH3和—COOH,可以分别与溶液中的H+和OH-结合,因此其在溶液中能以阳离子、兼性离子或阴离子形态存在.根据环丙沙星 pKa值(pKa1=6.10,pKa2=8.70)计算得到不同pH下环丙沙星3种形态的比例,见图 1b.在pH为5~7范围内,随着pH升高,带正电荷的环丙沙星所占比例不断减少,而兼性分子状态逐渐增多,因此石英砂对环丙沙星的吸附能力逐渐减弱(崔皓,2012).在不同离子强度下KF、KL值均相差较大,说明环丙沙星在3种不同离子强度下在石英砂的吸附能力差异较大.环丙沙星在石英砂上的吸附能力与离子强度大小成负相关.原因可能是因为高的离子强度使得石英砂中竞争阳离子K+的浓度增加,随之石英砂表面的负点位电荷被K+大量占据,有吸附能力的电性吸附位点逐渐越来越少直至趋于饱和,从而使得石英砂对环丙沙星的电性吸附能力逐渐降低.环丙沙星在石英砂上的吸附系数n均小于1.表明这种等温吸附线属于L型等温吸附线.在浓度较低时,环丙沙星与石英砂的亲和力要大于环丙沙星与水分子的亲和力,而当浓度增加时,环丙沙星与石英砂的亲和力逐渐降低,产生的吸附作用减弱(张伟等,2010).Sm可以较好地预测环丙沙星在石英砂上的理论饱和吸附量.3种不同粒径石英砂上的最大吸附量Sm的大小依次为:粉砂>细砂>粗砂,粒径越小的石英砂具有越大的吸附容量.这主要因为,在相同的pH值与离子强度下,石英砂粒径越小,比表面积越大(王兴业,1997),表面的负电荷量越多,对环丙沙星的吸附位点也越多,则吸附作用越强.同时,有关研究报道表明,大的比表面积与小的粒径其破碎面会增多,则其位点密集程度也会增高(陈炳发等,2012).所以同一条件下,环丙沙星的状态比例不变,粒径越小,表面吸附位点越多,相同质量的石英砂吸附能力就越大.

| 表 2 不同pH和离子强度条件下环丙沙星吸附等温线拟合参数 Table 2 Ciprofloxacin adsorption isotherm parameters for different pH and ionic strength conditions |

表 3是离子强度为0.05 mol·L-1时不同pH下环丙沙星在不同粒径石英砂中的穿透曲线的出流特征,包括出流时间、达到峰值时间和峰的时间跨度变化情况.可以看出,pH越高,开始出流时间变短,说明在较高pH下,石英砂对环丙沙星的吸附较弱,这与之前的静态实验研究结果一致.pH越高,达到峰值的时间越短,环丙沙星在石英砂中解吸越快,迁移越快.因为环丙沙星在高pH下,其阳离子形态减少而阴离子形态增加,不利于其在石英砂上的吸附,进而导致环丙沙星从开始出流到浓度衰减为零整个过程中峰的时间跨度变化就越小.说明吸附解吸的反应过程越短,越容易发生迁移.表中所示,在不同pH条件下,粉砂的出流时间、达到峰值时间、峰的时间跨度均没有明显的变化.说明pH对粉砂的影响不是很大.可能因为粉砂的孔隙度较大,吸附位点较多(陈炳发等,2012),虽然在不同pH下环丙沙星的分子状态差距很大,但是无论是静电吸附还是范德华力,粉砂仍然具有较高的吸附能力.

| 表 3 不同pH下环丙沙星在石英砂中的穿透曲线的出流特征 Table 3 the flow characteristics of ciprofloxacin breakthrough curve in quartz sands for different pH |

表 4是在pH为6,离子强度为0.01、0.05、0.1 mol·L-1时条件下,环丙沙星在3种不同粒径的石英砂中穿透曲线的出流时间、达到峰值时间及峰的时间跨度变化情况.可以看出,离子强度越高,开始出流时间变短,说明在较高离子强度下,石英砂对环丙沙星的吸附较弱.离子强度越高,达到峰值的时间越短,环丙沙星在石英砂中解吸越快,迁移越快.离子强度越高,从环丙沙星开始出流要浓度衰减为零的整个过程的峰的时间跨度越小,说明吸附解吸的反应过程越短,越容易发生迁移.Chen等也发现,在低pH条件下,环丙沙星以阳离子或两性离子形式存在,会与背景溶液中的阳离子发生离子交换作用.而环丙沙星在石英砂饱和多孔介质中的迁移过程中阳离子的竞争吸附发挥着重要作用(Chen et al., 2011).原因可能是在较高离子强度下,K+大量吸附在石英砂固体表面,竞争了环丙沙星的吸附位点,导致环丙沙星在石英砂中吸附量减小,出流较早.离子强度增大导致解吸变快,从而促进了环丙沙星的迁移行为.另外,高离子强度条件下,离子间作用增强,离子活度系数减小,相对的降低了环丙沙星的有效浓度,从而使环丙沙星在土柱中的运移加快.这说明若某地土壤被高盐废水污染后,会加速土壤中环丙沙星的解吸,促进其在土壤中迁移,而污染地下水环境.

| 表 4 不同离子强度下环丙沙星在石英砂中的穿透曲线的出流特征 Table 4 The flow characteristics of ciprofloxacin breakthrough curve in quartz sands for different ionic strength |

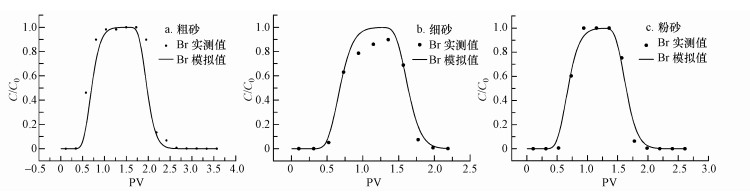

由于示踪剂Br-为非反应性溶质,给定Rd=1.0,Kd=0,β=0,ω=0,v为实际通入流速,用确定性平衡模型(LEA)拟合Br-的穿透曲线,估算θs和D,并得到示踪拟合参数(如表 5所示).拟合值的确定性系数R2越大,均方根误差MSE值越小,说明拟合程度越好.由表可知,拟合得到的θs值与实测结果相近,Br-在3种不同粒径的石英砂中的实测值和模拟值的拟合度很好,R2均在0.93以上,且MSE值均较小.另外,环丙沙星在3种不同粒径的石英砂中拟合得到的D相差不大.从图 2可见,Br的穿透曲线表现出良好的对称性且无“拖尾”现象,说明运用LEA拟合Br-在石英砂中的运移效果良好,模拟得到的参数可用于环丙沙星运移的数值模拟.

| 表 5 基于Br-的穿透曲线,运用LEA(Rd=1)模型拟合的参数 Table 5 LEA (Rd = 1) model fitting parameters derived from Br breakthrough curve |

|

| 图 2 不同粒径石英砂中Br-的穿透曲线与拟合曲线 Fig. 2 breakthrough curve and fitting curve of ciprofloxacin in different size silica sand |

孔隙度与实测的空隙流速对弥散系数D有不同的影响,这个结论与王澄溦(2012)报道的文献中的结论一致.表 5中不同粒径下的弥散系数D对比可见,粗砂的弥散系数稍大一些,这可能是因为粒径粗的石英砂柱中,粗糙度较大,孔隙度较小,造成弥散系数较大.而细砂的弥散系数最小,原因可能是做Br-在细砂中穿透曲线时,设定的实际孔隙水流速v偏小,而v对弥散系数影响较大,超过了孔隙度对D的影响,v越小,弥散系数越小,所以细砂模拟得到的D相对较小.

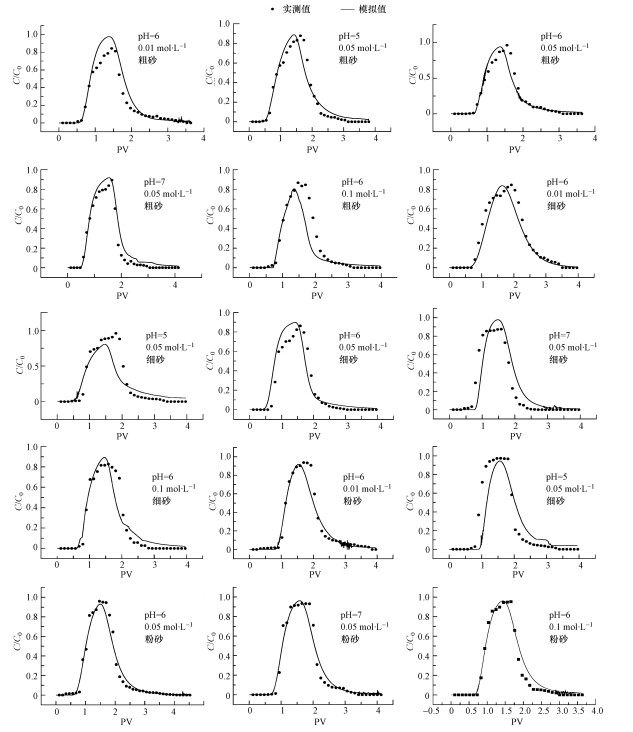

3.5 环丙沙星穿透曲线参数的确定利用平衡模型(LEA)模拟Br-的穿透曲线得到的弥散系数D、孔隙度θs,以及实测的空隙流速v,适当的调整Kd、β、ω的值,运用HYDRUS-1D软件中,采用耦合Freundlich吸附的化学非平衡的一点模型(OSM)对不同pH(5,6,7)和不同离子强度(0.01,0.05,0.1 mol·L-1)的环丙沙星在石英砂中运移的穿透曲线进行模拟,结果见图 3和表 6.

|

| 图 3 不同pH和离子强度下环丙沙星在石英砂中穿透曲线和拟合曲线 Fig. 3 The breakthrough curve and fitting curve of ciprofloxacin for different pH and ionic strength |

| 表 6 不同pH和离子强度条件下环丙沙星在石英砂中的穿透曲线模拟得到的模型参数 Table 6 The model parameters of ciprofloxacin breakthrough curves obtained by simulation for different pH and ionic strength in quartz sand |

由图 3和表 6可见,在石英砂中,环丙沙星的穿透曲线与拟合曲线的拟合吻合度良好,拟合的确定性系数R2基本上均在0.9左右,MSE除个别情况外,均小于0.177,表明化学非平衡的一点模型基本上可以很好描述环丙沙星在石英砂中的迁移行为.但拟合曲线不能完全准确地描述环丙沙星在石英砂中的迁移行为,个别情况中拟合曲线较高于实测的穿透曲线,可能是拟合过程中参数选取和边界条件简化两方面的原因造成的.从表中可见,pH越高,模拟得到的分配系数Kd值越小,离子强度越大,模拟得到的分配系数Kd值越小.这表明高pH与高离子强度下,环丙沙星在石英砂中有较低的吸附能力.这与之前的研究结果相符.

阻滞因子Rd能反映出环丙沙星离子在石英砂中的运移状态,吸附分配系数Kd可以表征环丙沙星离子在石英砂中的吸附强度,表 6与表 1中的阻滞因子Rd与吸附分配系数Kd对比发现,模型拟合的Rd小于静态实验得到的Rd,说明环丙沙星在石英砂中遇到的阻力较小,易迁移.模拟得到的Kd比实测的Kd较小,说明环丙沙星在运移过程中,石英砂对其吸附能力相对较弱.原因可能是因为静态实验中环丙沙星与石英砂充分接触24 h,随着时间的增加,吸附量可能会逐渐增大.而动态实验中环丙沙星与石英砂表面不能达到充分接触,且环丙沙星溶液一直是流动的,接触时间短,所以造成吸附强度降低.且由图 3中穿透曲线的模拟值可见,曲线呈现一定的对称性,同样证明环丙沙星在石英砂中运移遇到的阻力较小,易迁移,这也跟石英砂表面简单的物理化学性质有关系.

ß&0.8,表明石英砂表面有一定的非均质性,但差异不大.ω值在0.6到10.0之间,远小于100,这表明吸附位点差异造成的非平衡性对环丙沙星在石英砂中的迁移过程起主导作用,存在非瞬时吸附,即吸附过程为受速率限制的、缓慢的吸附扩散过程;随着时间的增加,吸附量逐渐增大.ω越大,表明吸附反应越快的达到平衡,穿透曲线越趋向于平衡运移.ω越小,表明在此条件下越不利于吸附,由表可见,pH越高,分形系数β值、一阶速率系数ω值均很小且无明显变化规律.随着离子强度增加,ω呈现减小趋势,说明吸附反应达到平衡所需的时间最长,最不利吸附.

4 结论(Conclusions)1) 用Freundlich方程拟合吸附特征时,确定性系数R2>0.886,而用Langmuir方程进行拟合时,确定性系数R2>0.806,所以用Freundlich方程拟合吸附等温曲线的效果更好.环丙沙星在石英砂上的吸附能力与pH大小成负相关.原因可能是与不同pH下环丙沙星呈现的不同离子状态有关.环丙沙星在石英砂上的吸附能力与离子强度大小成负相关.原因可能是因为高的离子强度使得石英砂中竞争阳离子K+的浓度增加,竞争环丙沙星表面的吸附位点.使得石英砂对环丙沙星的电性吸附能力逐渐降低.

2) 不同pH与离子强度下环丙沙星在石英砂中的运移特点是,pH越大,出流时间越短,达到C/C0峰值的时间越短,从环丙沙星出流到浓度衰减为零的整个过程中峰的时间跨度越小.随着离子强度的增加,环丙沙星出流越早,达到峰值的时间越短,从环丙沙星出流到浓度衰减为零的整个过程的时间跨度越小.说明高pH、高离子强度有利于环丙沙星在石英砂中的运移.不同粒径下环丙沙星在石英砂中的运移,一般粒径越大,出流越早,峰值越高.而在较高离子强度或较低pH下,出流特征差异不大.说明此情况下粒径对穿透曲线的影响不大.

3) 运用Freundlich方程拟合静态吸附特征得到参数求出的阻滞因子Rd值与运用HYDRUS-1D数值反演得到的参数所求出的Rd值进行对比,前者较大,它们均符合静态吸附实验和动态迁移实验的特点.

4) 运用HYDRUS-1D软件中化学非平衡一点吸附模型(OSM)的拟合效果较好,能较好的描述环丙沙星在石英砂中的迁移行为,在3种石英砂中,粉砂的拟合效果最好.ß较小,表明石英砂表面有一定的非均一性,但差异不大.吸附位点存在差异,存在化学非平衡现象.ω值远小于100,这表明吸附位点差异造成的非平衡性对环丙沙星在石英砂中的迁移过程起主导作用,存在非瞬时吸附.pH越大,模拟得到的分配系数Kd值越小,分形系数β值、一阶速率系数ω值均很小且无明显变化规律.离子强度越大,模拟得到的分配系数Kd值越小,分形系数β值及一阶速率系数ω值就越小.

需要指出的是,本实验采用的是低反应性石英砂,石英砂性质简单,不能充分代表结构、成分复杂的土壤,今后有必要在此基础上,研究环丙沙星在土壤中的吸附迁移过程;影响环丙沙星在土壤中的吸附运移因素很多,如粒径、pH、离子强度、水流速度、土壤有机质、阳离子交换量、粘土矿物等.本论文只研究了粒径、pH、离子强度对环丙沙星在石英砂中吸附迁移的影响,还要进一步分析其他因素的影响;本实验选取的pH在5~7之间,属偏酸性条件,没有探讨碱性条件下,环丙沙星在石英砂中吸附迁移特征,以后需在这些方面加以补充.

| [1] | 崔皓, 王淑平.2012.环丙沙星在潮土中的吸附特性[J].环境科学, 33 (8):2895–2900. |

| [2] | 褚灵阳. 2011. 纳米羟基磷灰石及其携带重金属铜在石英砂柱中迁移研究[D]. 合肥:安徽农业大学 |

| [3] | 陈炳发, 吴敏, 张迪, 等.2012.土壤无机矿物对抗生素的吸附机理研究进展[J].化工进展, 31 (1):193–200. |

| [4] | Chen H, Gao B, Li H, et al. 2011.Effects of pH and ionic strength on sulfamethoxazole and ciprofloxacin transport in saturated porous media[J]. Journal of Contaminant Hydrology, 126 (1/2): 29–36. |

| [5] | Das B S, Kluitenberg G J. 1996.Moment analysis to estimate degradation rate constants from leaching experiment[J]. American Journal of Soil Science, 60 : 1727–1731. |

| [6] | Halling Sorensen B, Nielsen S N, Lanzky P F, et al. 1998.Occurrence, fate and effects of pharmaceutical substances in the environment-A review[J]. Chemosphere, 36 (2): 357–393. |

| [7] | Jiemba P K. 2002.The potential impact of veterinary and human therapeutic agents in manure and biosoilds on plants grown on arable land:a review[J]. Agriculture, Ecosystems and Environment, 93 (1/2/3): 267–278. |

| [8] | Kumar K, Gupta S C, Chander Y, et al. 2005.Antibiotic use in agriculture and its impact on the terrestrial environment[J]. Advances in Agronomy, 87 : 1–54. |

| [9] | Li Z H, Hong H L, Liao L B, et al. 2011.A mechanistic study of ciprofloxacin removal by kaolinite[J]. Colloids and Surfaces B:Biointerfaces, 88 (1): 339–344. |

| [10] | 林青, 徐绍辉.2011.饱和多孔介质中重金属运移参数的敏感度分析[J].环境科学学报, 31 (1):136–143. |

| [11] | 雷志栋, 杨诗秀, 谢森传. 1988. 土壤水动力学[M]. 北京: 清华大学出版社 . |

| [12] | Pang L P, Close M, Schneider D, et al. 2002.Effect of pore-water velocity on chemical nonequilibrium transport of Cd, Zn, and Pb in alluvial gravel columns[J]. Journal of Contaminant Hydrology, 57 : 241–258. |

| [13] | 孙莹莹. 2013. 土壤中重金属与铵态氮的共运移模拟及模型参数分析[D]. 青岛:青岛大学 |

| [14] | 邰义萍, 莫测辉, 吴小莲, 等.2011.东莞市蔬菜基地土壤中喹诺酮类抗生素的污染特征研究[J].环境科学学报, 31 (4):839–845. |

| [15] | Vithanagea M, Rajapaksha A U, Tang X Y, et al. 2014.Sorption and transport of sulfamethazine in agricultural soils amended with invasive-plant-derived biochar[J]. Journal of Environmental Management, 141 (8): 95–103. |

| [16] | Wu Q F, Li Z H, Hong H L, et al. 2013.Desorption of ciprofloxacin from clay mineral surfaces[J]. Water Research, 47 (1): 259–268. |

| [17] | Wu S L, Zhao X D, Li Y H, et al. 2013.Adsorption of ciprofloxacin onto biocomposite fibers of graphene oxide/calcium alginate[J]. Chemical Engineering Journal, 230 (1): 389–395. |

| [18] | 武庭瑄.2012.环丙沙星在3种不同土壤中的吸附特征研究[J].北方环境, 25 (3):54–56. |

| [19] | 王澄溦. 2012. 多孔介质反应性污染物运移机理试验研究-以苯胺和1,2——萘醌——4——磺酸钠为例[D]. 合肥:合肥工业大学 |

| [20] | Zhao Y P, Geng J J, Wang X R, et al. 2011.Tetracycline adsorption on kaolinite:pH, metal cations and humic acid effects[J]. Ecotoxicology, 20 (5): 1141–1147. |

| [21] | 张劲强, 董元华.2007.诺氟沙星在4种土壤中的吸附-解吸特征[J].环境科学, 28 (9):2134–2140. |

| [22] | 张旭, 向垒, 莫测辉, 等.2014.喹诺酮类抗生素在土壤中的迁移行为及影响因素研究[J].农业环境科学学报, 33 (7):1345–1350. |

| [23] | 章明奎, 王丽平, 郑顺安.2008.两种外源抗生素在农业土壤中的吸附与迁移特性[J].生态学报, 28 (2):761–766. |

| [24] | 张伟, 王文琪, 王进军, 等.2010.单嘧磺隆在土壤中的吸附特性研究[J].四川师范大学学报, 33 (3):366–371. |

| [25] | 王兴业.1997.硅溶胶中二氧化硅粒径及比表面积测定[J].材料工程, (5):34–36. |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36