2. 国家环境保护环境微生物利用与安全控制重点实验室, 北京 100084

2. State Environmental Protection Key Laboratory of Microorganism Application and Risk Control, Beijing 100084

生物气溶胶是指由空气中细菌、真菌、病毒、花粉、孢子及有机体释放的各种颗粒形成的气溶胶,包括分散相的微生物颗粒和连续相的空气介质.空气微生物则是指悬浮于空气中的微生物,包括细菌、真菌和病毒等,不包括空气介质(于玺华,2002;杜睿,2006;孙平勇等,2010).空气微生物含量较高的大气生物气溶胶可能会引起呼吸道感染、皮炎、过敏等症状,同时会导致空气质量的下降与环境的恶化.

如今人们在室内的时间越来越多,相比于室外,室内公共场所的空气流通性、环境质量、人口密集程度等都可能影响空气微生物的浓度、种类及分布(Lee et al.,2006).对于生活在校园的师生和其他工作人员而言,校园室内空气微生物污染状况更加值得关注(李冰洁等,2015).孙会升等(2005)曾对校园室内空气微生物污染情况进行探究,对学生宿舍、教学楼、食堂、公共卫生间等地点(司东霞等,2007)进行取样分析,却无室内体育场馆的相关实验数据(李春青等,2011).如今更多的人选择在室内进行体育锻炼,以体育场馆为重点,探究室内空气微生物污染状况,能给在室内活动的人群以适当的建议,同时提高公众的健康风险意识(何涛,2014).

因此,本文以评价高校公共场所室内空气中微生物的健康风险为目的,针对典型高校公共场所室内空气,通过空气微生物的采样和培养,考察不同类型场所空气中总异养菌的浓度水平及其与颗粒物浓度、活动人数、空气温度、湿度等指标的相关性,并研究空气微生物中抗生素抗性菌的比例.

2 材料与方法(Materials and methods) 2.1 室内场馆选择与监测指标选取北京市海淀区某高校内教室、公共卫生间、宿舍、体育场馆等典型场所,开展空气总异养菌的采集和测定,其中,重点选取了A、B、C 3个体育场馆进行研究.A馆场地面积为1925 m2,屋顶采用钢筋混凝土拱与钢网架组合结构,是包括篮球场、排球场和羽毛球场的综合场馆,具备空调通风系统.B馆为羽毛球馆,屋顶为开敞的大跨度结构,屋顶及两侧墙壁设有窗户.C馆为气膜建筑的羽毛球馆,馆内未设窗口,通风系统为空调室内回风,靠维持正压支撑建筑.每次采样时,同步记录和测定各场所室内人数、空气温度、湿度及颗粒物的浓度(PM10和PM2.5).

2.2 培养基制备总异养菌培养基:取33 g营养琼脂加1000 mL蒸馏水,加热煮沸溶解,在121℃下高温灭菌20 min,取出后倒入培养皿中静置冷却(每个培养皿10 mL).

抗生素抗性菌培养基:配制青霉素(PEN)、氨苄青霉素(AMP)、四环素(TET)均为800 mg·L-1,营养琼脂加水灭菌,在培养皿中依次加入200μL青霉素和10 mL琼脂后静置冷却;以相同方法制备含氨苄青霉素培养基和含四环素培养基.

2.3 空气微生物采集与检测 2.3.1 微生物采集取Anderson八级空气微生物采样器(PSW-8,常州普森电子仪器厂)中的第2级和第6级(采样粒子范围分别为5.8~9μm、0.65~1.1μm)组合成二级采样器,对空气微生物进行采集(邱方等,2006;于玺华,1998;方治国等,2005).将打开盖的总异养菌培养皿放入采样器各层内,并将采样器置于离地面1 m处,进气量28.3 L·min-1的条件下采样30 min.为了获得具有统计意义的数据,各个场所均在3个月内进行随机多次采样(采样次数一般为8~10次),每个场所设置一个采样点(尽量设置于场地中央无障碍处),每次每个点采集2个平行样.

2.3.2 总异养菌检测将采样完毕的培养基放入37℃恒温生化培养箱(HPS-280,哈尔滨市东联电子技术开发有限公司造)中培养48 h,随后分别记录可吸入和不可吸入微生物培养皿上的菌落个数N1、N2,则室内空气中总异养菌浓度(CT,CFU·m-3)和可吸入异养菌浓度(CK,CFU·m-3)可按如下公式计算(郁庆福,1995):

|

(1) |

|

(2) |

参考文献报道的影印法(Lederberg,1952),将已灭菌的绒布包在直径略小于培养皿的木质圆柱上,利用绒布沾取可吸入与不可吸入培养基上的菌落,并将其影印到分别含氨苄青霉素、青霉素、四环素的选择性培养基上,37℃下恒温培养48 h.根据选择性培养基中长出的菌落数m计算相应空气中抗性菌的数量及占总异养菌的比例.

2.4 空气中颗粒物及温度、湿度的检测在空气微生物采样前后,用多功能空气粒子计数器(DT-9880,CEM)测量空气中的PM2.5、PM10,用明高温湿度计(TH101B,上海宇标电子科技发展有限公司)测量空气温度和湿度指标.

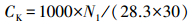

3 结果与讨论(Results and discussion) 3.1 不同类型公共场所室内空气中总异养菌浓度将所有采样得到的各个室内场所总异养菌浓度进行了统计,其中,体育场、教室、厕所、宿舍样本数分别为40、12、8、8,统计结果如图 1a所示.从图 1a可以看出,体育场馆内总异养菌平均值和最大值显著高于其他类型场所,并且体育场馆的人员流动性较大,相互交叉感染的几率较高,因此,需要对其中的空气微生物浓度水平加以重点关注.

|

| 图 1 不同室内场所空气中总异养菌浓度(a.不同类型公共场所;b.不同体育馆) Fig. 1 Total heterotrophic bacteria in indoor air at different locations (a.different types of public places; b.different stadiums) |

图 1b为3个体育场馆的总异养菌浓度分布图.A馆、B馆、C馆的样本数分别为10、10、20.从图 1b可以看出,3个场馆的总异养菌浓度较低,均未超过我国《室内空气质量标准》(GB/T 18883—2002)规定的浓度限值(2500 CFU·m-3),说明该校体育场馆内微生物污染风险相对较小.经SPSS软件统计,3个场馆内空气总异养菌浓度水平具有显著性差异(p=0.033).其中,A馆的总异养菌浓度中位数高于其他场馆,因此,其与微生物暴露有关的健康风险也略高于其他场馆.B馆的微生物浓度变化较大,可能是由于受到不同因素的影响更大.C馆的微生物浓度变化范围相对较小,这可能与C馆的封闭结构有关,相对封闭的结构使C馆受室外环境的影响较小.与此同时,C馆微生物浓度的中位数也较小,说明在C馆运动的健康风险相对较低.通常情况下,由于室内包含人群等众多微生物污染源,而相对封闭的结构导致室内外空气对流减少,因此,微生物污染物在室内积聚,室内微生物污染比室外严重.以上结果表明,场馆空气中微生物浓度主要受室外环境影响,原因是体育场馆场地较大,活动人员密度较低,故室外微生物浓度高时,相对封闭的体育场馆内微生物污染较小.

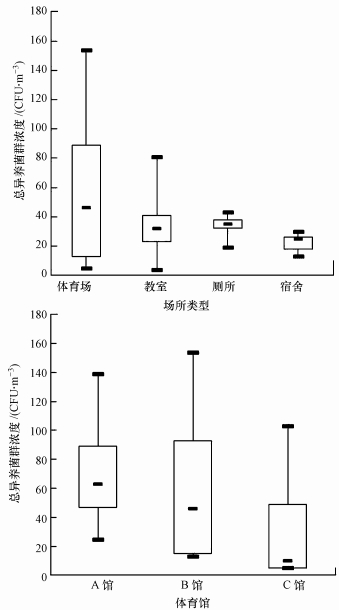

3.2 不同因素对室内空气微生物浓度水平的影响 3.2.1 颗粒物浓度根据A、B、C 3个体育场馆的监测结果,空气中总异养菌浓度与PM2.5和PM10浓度的关系如图 2所示.有研究表明(任启文等,2006),室外空气微生物含量与总悬浮颗粒物(TSP)和PM10的浓度具有显著相关性.而本研究结果表明,与室外环境不同,室内空气中的总异养菌浓度与PM10和PM2.5浓度之间并无显著相关关系.这说明室内空气中的微生物与颗粒物来源可能存在较大差异.室内空气中的颗粒物大部分由室内外空气对流带进的室外颗粒物和人员活动导致的地面扬尘组成,而微生物一部分附着于颗粒物上,另一部分则来源于室内人员的呼吸等活动.

|

| 图 2 室内总异养菌群与PM2.5(a)和PM10(b)的相关性(图中R2为回归分析得到的可决系数) Fig. 2 Correlation between total heterotrophic bacteria and PM2.5(a) and PM10(b) |

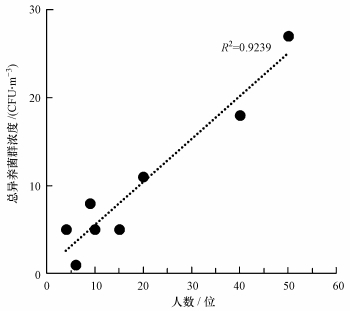

C馆空气中总异养菌群浓度与活动人数之间的关系如图 3所示.从图中可以看出,微生物浓度与活动人数有较强的线性关系,回归分析得到的R2达到0.92,表明体育场馆空气中总异养菌群浓度受人员活动影响较大.这与前期文献调研结果较为符合(王佳楠等,2014).室内人员一方面通过呼吸等活动释放一部分微生物;另一方面,在活动过程中会对已沉降的微生物产生扰动,使微生物通过扬尘再悬浮进入空气中,因此,活动人员越密集,对微生物的控制要求也越高.

|

| 图 3 体育场馆C中微生物浓度与室内活动人数关系(图中R2为可决系数) Fig. 3 Correlation between total heterotrophic bacteria and number of persons in the room in stadium C |

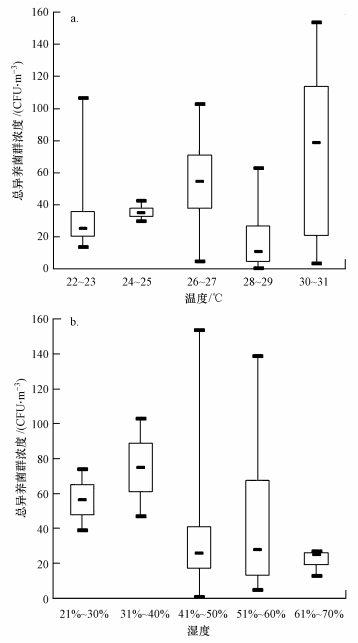

体育场馆内总异养菌群浓度与空气温度、湿度的关系见图 4.从图 4可以看出,空气的温度和湿度对空气中总异养菌浓度并未表现出显著的影响规律.这一方面可能是由于本研究在采样时无法严格控制温度、湿度和活动人数等影响因素,导致总异养菌浓度变化是多种因素综合作用的结果;另一方面,虽然温度、湿度对细菌生长具有显著影响,但空气并不是细菌生长的良好介质,空气中的细菌大多处于休眠状态,因此,温度、湿度对空气中细菌浓度的影响并不显著.

|

| 图 4 温度(a)和湿度(b)与空气中总异养菌浓度的关系 Fig. 4 Relationship between total heterotrophic bacteria and air temperature(a) and humidity(b) |

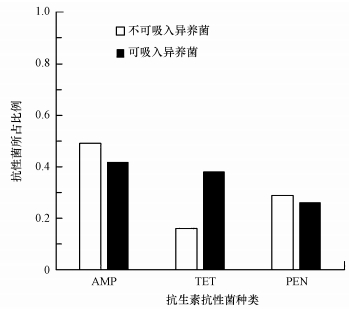

虽然本研究测得的室内空气细菌浓度较低,但在室内生物污染风险控制方面,除了要关注总异养菌浓度外,还应关注抗生素抗性菌所占的比例.图 5反映了体育场馆采集的不可吸入和可吸入异养菌中抗生素抗性菌所占的比例.可以看出,抗生素抗性菌占总异养菌的比例在20%~50%之间,其中,氨苄青霉素(AMP)抗性菌所占比例最高,青霉素(PEN)抗性菌与四环素(TET)抗性菌比例次之.就可吸入异养菌而言,3种抗生素抗性菌所占的比例均为30%以上.由于未能对菌落进行鉴定,因此,目前尚无法判断这些菌群是否对人体有害.若具有抗性的细菌中存在一定比例病原菌,则这些抗性病原菌势必会对感染人群的治疗效果产生一定的不利影响.

|

| 图 5 采集样品中抗性菌的比例 Fig. 5 Proportion of resistant bacteria in the samples |

1) 在某高校室内空气中,体育场馆空气中的总异养菌浓度比教室、宿舍、厕所高,总异养菌群浓度范围为13~154 CFU·m-3.

2) 室内空气中总异养菌浓度与PM2.5、PM10及空气温度、湿度无显著相关性,而与体育场馆中活动人数呈显著正相关关系,回归分析的R2可达0.92.

3) 体育场馆空气微生物中,抗生素抗性菌占总异养菌的比例在20%~50%之间,当总异养菌浓度和可吸入异养菌浓度升高时,抗生素抗性菌致病几率提高.

| [${referVo.labelOrder}] | 杜睿.2006. 大气生物气溶胶的研究进展[J]. 气候与环境研究 , 2006, 11 (4) : 546–552. |

| [${referVo.labelOrder}] | 方治国, 欧阳志云, 胡利锋, 等.2005. 空气微生物研究方法进展与展望[J]. 环境污染治理技术与设备 , 2005, 6 (7) : 8–13. |

| [${referVo.labelOrder}] | 何涛.2014. 浅谈高校室内空气微生物污染及控制[J]. 科技风 , 2014 (24) : 182–200. |

| [${referVo.labelOrder}] | Lee S C, Guo H, Li W M, et al. 2006. Inter-comparison of air pollutant concentrations in different indoor environments in Hong Kong[J]. Atmospheric Environment , 41 : 1691–1702. |

| [${referVo.labelOrder}] | 李冰洁, 赵菁, 刘宏.2015. 校园内外空气微生物污染情况监测分析[J]. 科技创新导报(生态与农业版) , 2015 (7) : 109–110. |

| [${referVo.labelOrder}] | 李春青, 昌艳萍, 李红权, 等.2011. 夏季校园室内空气微生物含量测定及评价[J]. 河南师范大学学报(自然科学版) , 2011, 39 (2) : 125–127. |

| [${referVo.labelOrder}] | 邱方, 张丽.2006. 撞击法和沉降法采样对医院病房空气细菌总数检测结果比较[J]. 预防医学论坛 , 2006, 12 (5) : 581–582. |

| [${referVo.labelOrder}] | 任启文, 王成, 郄光发, 等.2006. 城市绿地空气颗粒物及其与空气微生物的关系[J]. 环境城市与环境生态 , 2006, 19 (5) : 22–25. |

| [${referVo.labelOrder}] | 司东霞, 徐丙荣, 张敏.2007. 校园室内空气微生物污染的调查[J]. 环境与健康杂志 , 2007, 24 (6) : 431–432. |

| [${referVo.labelOrder}] | 孙会升, 王芳, 贺红梅.2005. 大学生生活场所空气中微生物学调查分析[J]. 现代中西医结合杂志 , 2005, 14 (1) : 139–139. |

| [${referVo.labelOrder}] | 孙平勇, 刘雄伦, 刘金灵, 等.2010. 空气微生物的研究进展[J]. 中国农学通报 , 2010, 26 (11) : 336–340. |

| [${referVo.labelOrder}] | 王佳楠, 崔硕, 郑力燕, 等.2014. 校园空气微生物时空分布特征及与人群活动的关系[J]. 实验室科学 , 2014, 17 (5) : 31–33. |

| [${referVo.labelOrder}] | 郁庆福. 1995. 卫生微生物学[M]. 北京: 人民卫生出版社 . |

| [${referVo.labelOrder}] | 于玺华, 车凤翔. 1998. 现代空气微生物学及采检鉴技术[M]. 北京: 军事医学科学出版社 . |

| [${referVo.labelOrder}] | 于玺华. 2002. 现代空气微生物学[M]. 北京: 人民军医出版社 . |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36