2. 合水县气象局, 合水县 745400;

3. 江苏省气象灾害重点实验室, 南京 210044

2. Heshui county bureau of meteorology, Heshui 745400;

3. Jiangsu Key Laboratory of Meteorological Disaster, Nanjing 210044

当风将地面的尘土和沙粒等物质卷进大气中时空气变浑浊的现象就是沙尘天气.沙尘是大气气溶胶的一个重要来源,对大气有很强的加热或冷却作用,能够改变大气的热力状况,影响大气动力结构(Huang et al, 2007),进而影响气候变化;另外沙尘气溶胶的垂直分布是研究沙尘对大气辐射强迫作用的一个重要特性(Zhu et al., 2007).由于沙尘气溶胶谱分布范围广、粒子大,所以较其他类型气溶胶的辐射不确定性更强,因此,研究沙尘气溶胶的辐射效应对于减少气候变化研究的不确定性具有重要作用,而对沙尘气溶胶辐射特性的研究必须对其物理、化学及光学特性的垂直分布有很好的了解.并且基于数值模式定量模拟和研究沙尘的发生、输送、扩散、沉降同样需要很好的了解气溶胶垂直分布情况(申莉莉等,2010).目前为止,多数研究沙尘气溶胶主要是利用卫星资料研究沙尘的区域分布,或基于地基激光雷达研究其单点的沙尘气溶胶垂直廓线,但对于区域的沙尘研究以及远距离输送沙尘气溶胶的垂直分布情况的研究较少(Huang et al., 2008).2006年4月由美国NASA发射升空的云-大气气溶胶激光雷达红外探索卫星观测系统CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar Infrared Pathfinder Satellite Observations)可以提供全球范围内的气溶胶的垂直分布资料,为研究沙尘气溶胶在输送过程中的垂直分布状况的研究提供了重要的手段.

本文主要研究了2013年2月27日-28日中国北方地区2013年入春以来发生的第一次强沙尘天气过程,结合美国海军气溶胶分析与预测系统(NAAPS-Navy Aerosol Analysis and Prediction System)气溶胶模式和OMI (Ozone monitoring instrument)气溶胶指数对沙尘的输送路径进行了探讨和分析,并利用CALIPSO卫星资料分析了此次沙尘输送过程中沙尘气溶胶的垂直分布特性.

2 资料与方法介绍(Data and methods) 2.1 臭氧监测仪OMIOMI是2004年7月升空的Aura卫星上的臭氧监测仪,是一个宽幅较大(2600 km),分辨率较高(13 km×24 km)的遥感仪器,每天提供的数据几乎可以覆盖全球.因为OMI可以观测从可见光波段(350-500 nm)到紫外线波段(UV-1, 270~314 nm, UV-2, 306~380 nm)的地表反射光谱数据,所以OMI可以监测紫外吸收性气溶胶并且区分其类型,如沙尘、生物质燃烧气溶胶等,反演不同下垫面条件中沙尘气溶胶的性质(张杰等,2012).OMI的UV吸收性气溶胶指数(AAI)是识别沙尘气溶胶的关键参数,它通过比较观测到的两个紫外线波段(354、388 nm)向上的辐射率以及通过辐射传输模式计算的对应波段只考虑分子散射作用的辐射率而得到的,用来估测全球区域高空的沙尘气溶胶总含量(王民俊等,2012).一般AAI指数为正值对应紫外吸收性气溶胶, 指数为负值为非吸收性气溶胶; 由于云顶的反照率和波长几乎没有关系, 所以用AAI指数能很好地把气溶胶和云区分开来, 云和其他非吸收性气溶胶的AAI指数值很小约为0(Torres et al., 1998;Torres et al., 2007).沙尘气溶胶,生物质燃烧气溶胶属于强吸收性气溶胶, 具有较大的数值, 所以利用AAI可以较准确地遥感监测沙尘暴天气的发生、发展和传输机制.

2.2 气溶胶模式本研究采用的气溶胶模型为美国海军气溶胶分析与预测系统(NAAPS-Navy Aerosol Analysis and Prediction System)的全球气溶胶模型,其分析结果来自于美国海军海洋气候研究室(NRL-Navy Research Laboratory,http://www.nrlmry.navy.mil/aerosol).该模型是在Christensen开发的版本基础上进一步研发改进而成,并主要利用美国海军的全球大气预测系统(http://www.nrlmry.navy.mil/nogaps_his.htm)的全球气象场(Liu et al., 2011),用于模拟分析和预测全球范围内地面硫酸盐气溶胶、沙尘气溶胶以及烟尘气溶胶的浓度.模式的垂直分辨率为24层(从地面到100 mb的高度),水平分辨率为1°× 1°,模拟的时间间隔为6 h.

2.3 CALIPSO介绍CALIPSO卫星上安装了3部传感器:宽视场相机、成像红外辐射计还有正交偏振云-气溶胶激光雷达CALIOP (The Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization).用于研究云和气溶胶的垂直分布和其光学特征,星下点宽度为70 m,水平分辨率为333 m,垂直分辨率为30 m.本文主要应用云-气溶胶激光雷达CALIOP的观测数据,它是CALIPSO卫星负载中最关键的仪器,它可以发射两个波段的激光,分别为532 nm、1064 nm,其中532 nm有正交偏振能力,通过这三个通道我们可以得到1064 nm的后向散射系数,532 nm后向散射系数的垂直、水平分量,通过叠加可以得到532 nm的总的后向散射系数.表 1给出CALIPSO卫星轨道以及CALIOP的主要参数(马盈盈等,2009).正因为其具有偏振监测功能,所以可以利用它来分辨大气中的非球形粒子,比如沙尘气溶胶烟尘,卷云等.在分辨之前要首先针对全球范围内的典型气溶胶粒子的退偏振比进行统计和分析,找出各种气溶胶对应的合理阈值,再利用这个范围进行逐类区分.CALIOP的采样频率为l0MHZ,采集信号点在垂直方向上分辨率达30 m,为了减少数据存储量,它采用HDF格式存储.

| 表 1 CALIPSO卫星轨道以及CALIOP的主要参数 Table 1 CALIPSO satellite orbit and main parameters of CALIOP |

由于随着高度的增加大气分布逐渐变得规则,CALIPSO卫星激光信号在离地球表面越远则越弱,所以CALIPSO也相应地采用随高度变化的区域平均方法(即不同高度采用不同分辨率,低对流层高度分辨率高,在较高的大气中采用的分辨率比较低),具体随高度的变化见表 2,这使得得到的近地面光学特性也是有效的;另外,因为地球是非规则的球体,CALIPSO卫星沿轨道转一圈内平均的海拔高度会有21 km的改变,即平均海拔高度的变化率是22 m·s-1.为保持垂直分辨30 m的同时获取准确的海拔高度,将数据的采集时间随着地球表面的高度变化进行了调整.目前,CALIPSO Level 1产品的空间分辨率如表 2所示.

| 表 2 CALIPSO空间分辨率 Table 2 CALIPSO spatial resolution |

目前CALIPSO星载激光雷达资料主要包括了Level1及Level2两级数据产品.其L1数据水平分辨率为333 m,在垂直方向上,从海拔-2.0 km到40 km共分为583层,提供提供532、1064 nm两个波段在运行轨道上对地方向的总后向散射垂直廓线以及532 nm波段的线性退偏垂直廓线.Level 2数据包括气溶胶、云两种产品,气溶胶产品的分辨率为5 km,提供积分消光后向散射、退偏比、气溶胶类型、气溶胶层顶及层底高度等参数,云产品有3种分辨率,分别是333 m、1 km和5 km,云产品主要用来剔除云的影响.由于沙尘粒子是非球形粒子,所以可以利用CALIPSO星载激光雷达提供的532 nm体积退偏比的垂直廓线来识别沙尘(郑有飞等,2013).

本文主要是应用CALIPSO的Level 1B中532 nm和1064 nm的总衰减后向散射系数以及532 nm垂直偏振部分的后向散射系数的资料.因为白天受太阳光的影响产生的噪声较大,所以本文利用了夜间数据以减少噪声.

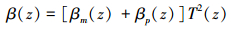

星载激光雷达后向散射系数定义可用公式表示为:

|

(1) |

式中,βm(z)和βp(z)分别为大气分子、气溶胶的后向散射系数;T2(z)为大气透射率.

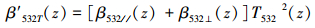

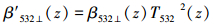

衰减后向散射系数的定义可以用公式表示为:

|

(2) |

|

(3) |

式中,β′532T(z)、β′532⊥(z)、β′1064(z)分别表示的是532 nm总的衰减后向散射系数、532 nm垂直方向衰减后向散射以及1064 nm衰减后向散射系数;β532∥(z)、β532⊥(z)分别表示的是532 nm平行、垂直方向的后向散射系数;

如果颗粒物的后向散射系数在0.0001~0.0008之间,则表示的是气体分子;在0.0008~0.0045之间,表示气溶胶;后向散射系数在0.0045~0.10之间,一般被认为是云(陈勇航,2009).

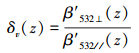

退偏比定义为532 nm垂直后向散射强度与532 nm平行后向散射强度之比,它反映的是被测粒子的非球形程度.一般水云和形状规则气溶胶的退偏振比都是接近于0的;粒子形状越不规则其退偏振比就越大,因此退偏振比是辨别沙尘气溶胶粒子存在的有力工具.退偏振比可以由式(4)得到:

|

(5) |

还有研究结果认为:沙尘气溶胶的退偏振比主要在0.06与0.35之间,并把退偏振比大于0.06做为沙尘气溶胶区别于其它气溶胶的判别标准;

色比是指波长1064 nm与532 nm信号的比值,反映粒子粒径的大小状况,粒子越大,其值越大(Vaughan et al., 2004).计算公式如下:

|

(6) |

沙尘气溶胶色比在0.3~1.5之间,且主要集中在0.8左右,而烟煤型气溶胶的色比主要集中在0.35;所以在退偏振比较大(大于0.06)的时候,被判为以沙尘型气溶胶为主;在退偏振极小,而色比比较大的时候被认为以人类污染的烟煤型气溶胶为主;在退偏振比比较小,而色比比较大的时候则被认为为混合型气溶胶.

3 沙尘过程描述、识别和沙尘输送路径模拟(Dust process description、identification and dust conveying path simulation)2013年2月27-28日,新疆南部盆地、甘肃西部河西走廊附近,内蒙古、宁夏北部,陕西北部、山西北部、华北北部出现沙尘天气,甘肃河西走廊,华北北部发生局地沙尘暴事件,这是中国北方区域2013年入春以来发生的第1次强沙尘天气过程.根据卫星资料和地面监测站资料综合分析可知,这次沙尘天气起源于蒙古西南部地区和我国新疆南疆盆地.受强冷空气影响,2013年2月27日下午,甘肃河西走廊,内蒙古西部地区出现沙尘天气;2月28日上午,甘肃河西走廊、内蒙古中西部、宁夏北部、陕西北部、山西北部、河北北部出现大范围沙尘天气,部分地区阵风达到6~7级,河北北部局部地区发生沙尘暴.

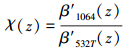

图 1是北京时间2013年2月27-28日中国地区Aura卫星OMI观测的可吸收性气溶胶指数AAI的分布图.由图中可以看出,AAI在中国地区的南疆、河西走廊、陕西北部、山西北部和华北北部和东北的西部有较大值,其中南疆盆地、华北北部的AAI指数尤为明显,AAI值大于2,北京、天津的可吸收性气溶胶指数AAI大于2.5.AAI指数在青海北部,甘肃东部区较小,接近于0.图 1a矩形框内(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)与图b1、b2、b3 CALIPSO垂直特性产品表示相同的区域,其表明了图 1a中标示出来的区域高吸收性的气溶胶主要为沙尘气溶胶.这说明了2月27-28日,新疆、甘肃河西走廊、内蒙古中西部地区3个区域出现明显的沙尘天气,本文就这3个地区的沙尘气溶胶的垂直分布进行详细分析.

|

| 图 1 中国地区2013年2月27日-28日(a) OMI卫星观测的UV气溶胶指数AAI的水平分布和(b1)、(b2)、(b3) CALIPSO卫星垂直特性信息,矩形框内(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)表示相同的区域(色标意义N/A:未检测1蓝色:洁净海水2黄色:沙尘3红色:污染陆地4绿色:洁净陆地5棕色:被污染的沙尘6黑色:烟雾) Fig. 1 Aerosol index from OMI for the dust events over China: February 27-28, 2013(a).Images (b1), (b2), (b3) show the vertical feature mask from CALIPSO for the dust case where the white rectangle delineate the same areas also rectangle in (a) |

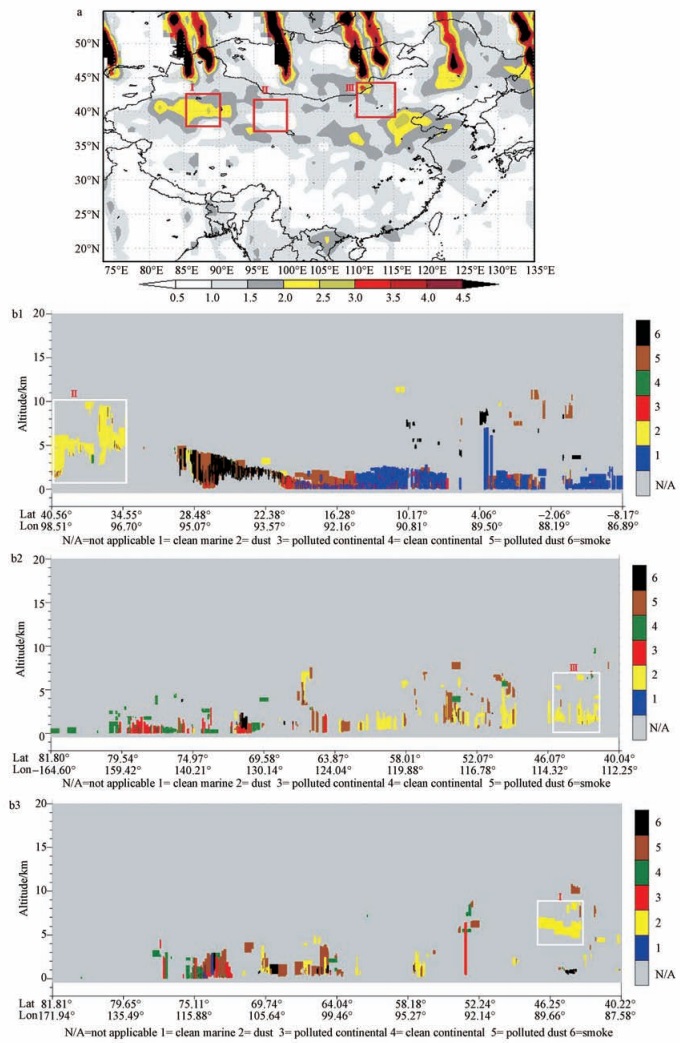

文章利用美国海军气溶胶分析与预测系统(Navy Aerosol Analysis and Prediction System-NAAPS)的全球气溶胶模式对此次沙尘的输送扩散输送路径进行分析.由图 2中27日06时可以看出,沙尘起源于我国新疆南疆盆地和蒙古国的中南部地区,且两者在输送的过程中交汇在内蒙古甘肃地区;27日18时源区一的沙尘一支向西往和田、喀什等地区输送;另外两支向东输送,在源区二沙尘共同作用下沙尘强度加强影响我国宁夏、甘肃等地;28日06时源区二沙尘向东南方向发展影响我国内蒙古、陕西、山西、河北等地.由以上的分析可以得出:此次沙尘过程主要起源于南疆盆地和蒙古国中南部地区,其输送路径分别为:源区一(南疆盆地),沙尘先后输送影响我国内蒙古西南部、甘肃、宁夏等地区,源区二(蒙古国西南部),沙尘先后影响我国内蒙古中西部地区、甘肃、山西北部、陕西北部、河北北部和东北西南部地区.

|

| 图 2 NAAPS气溶胶模式模拟的我国2013年2月27-28日沙尘气溶胶浓度的分布 Fig. 2 Spatial distribution of dust concentrations from February 27-28, 2013 simulated using the Navy Aerosol Analysis and Prediction System (NAAPS) model. Units are in μg·m-3 |

CALIPSO卫星在北京时间2月27日03:52分经过被沙尘暴影响的甘肃西部,2月28日02:29经过内蒙古中东部,2月28日04:08经过新疆盆地.按照卫星经过的时间顺序详细分析所选区域沙尘气溶胶的垂直特性,并与实况结合进行进一步验证.

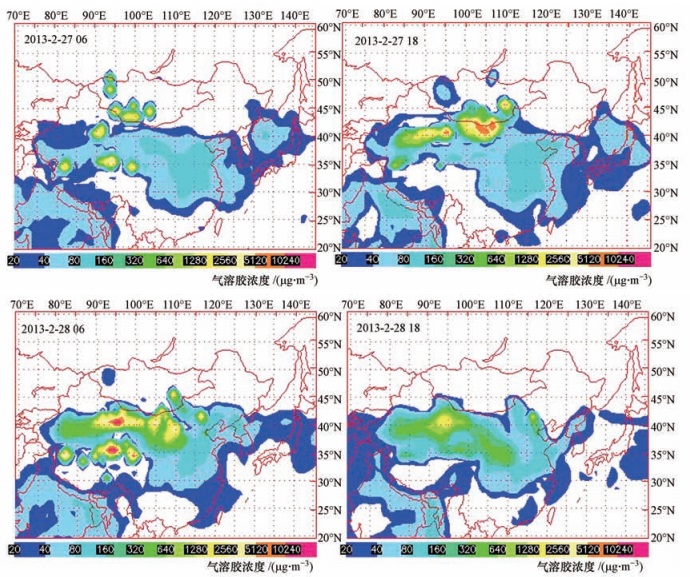

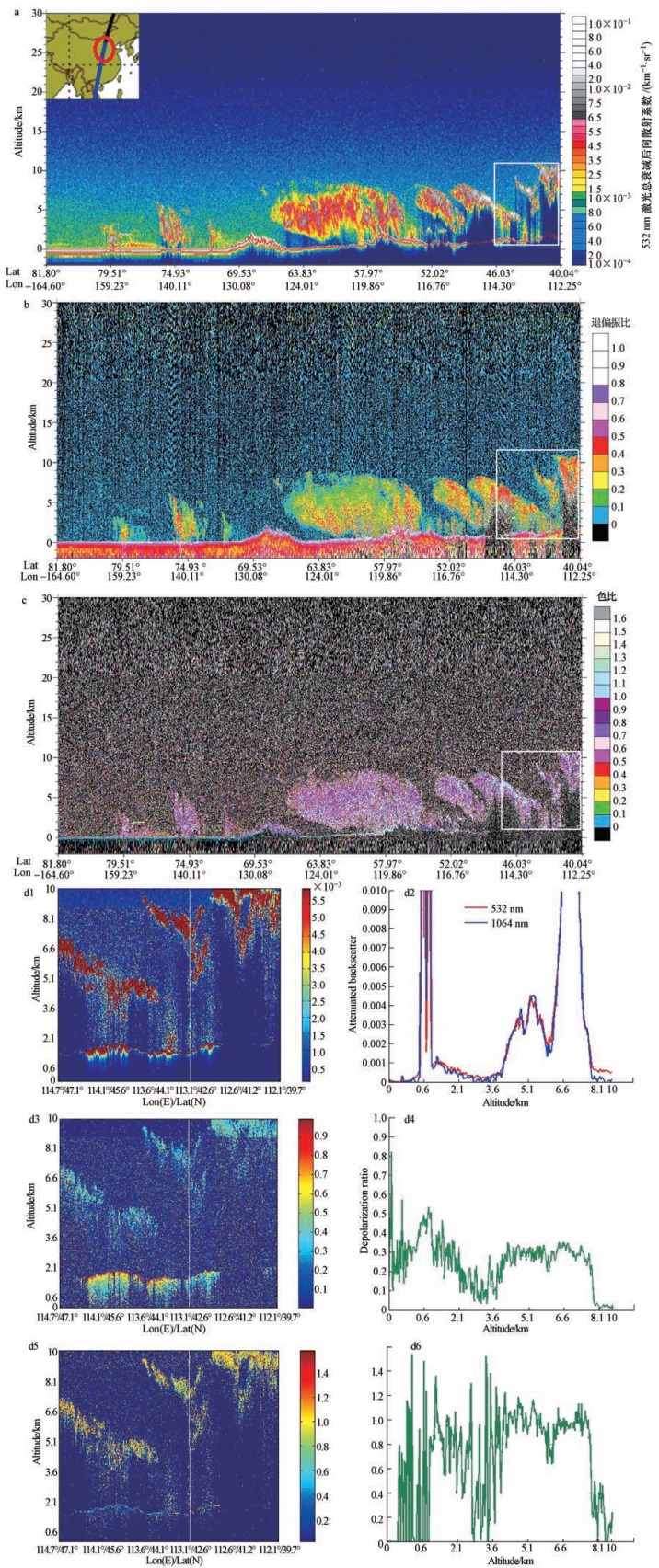

4.1 甘肃西部北京时间2月27号03:52垂直特性分析图 3是北京时间2.27日03:52甘肃西部(96.3°E 33.1°N~98.5°E 40.6°N)的沙尘垂直情况,首先看图 2a的532 nm总衰减后向散射系数,图的最下方蓝色部受地形影响为缺测的部分.可知甘肃西部(白色方框所在位置)有后向散射系数的高值区,其高值主要分布在海拔2~5 km之间,说明在2~5 km气溶胶颗粒较大;再结合图 1(b1)红色方框内河西走廊地区气溶胶类别的分析,说明在此区域上空出现的气溶胶为沙尘气溶胶.图 3b、3c分别为该星下点时酒泉的退偏振比和色比.由图可知,酒泉的退偏振比在0.1~0.5之间,色比在0.4~0.8之间,之前就有研究表明,退偏振比大于0.1,色比大于0.4,就表示该地区出现沙尘天气(董旭辉等,2006;董旭辉等,2007),说明酒泉地区在这个时间段内是沙尘天气,这与实况相符.

|

| 图 3 a、b、c:北京时间2013年2月27日03:38分CALIPSO卫星532 nm激光总衰减后向散射系数、退偏振比、色比垂直剖面图;d1、d3、d5:CALIPSO卫星经过a、b、c矩形框所指区域时532 nm激光总后向散射系数、退偏振比、色比垂直剖面图的详细信息;d2、d4、d6:经过甘肃酒泉处两个波段上激光后向散射系数、退偏振比、色比单点垂直廓线图 Fig. 3 a, b, c: CALIPSO altitude-orbit cross-section of total 532nm attenuated backscattering, depolarization ratio and color ratio intensity at 03:38, February 27, 2013; d1, d2, d3: vertical profiles of total 532nm attenuated backscattering, depolarization ratio and color ratio intensity at the rectangle area in a, b and c, respectively; d2, d4, d6: vertical profiles of two wavelengths attenuated backscattering, depolarization ratio and color ratio at Jiuquan of Gansu (98.4°E 40.4°N) |

图 3d1、d3、d5分别对应图 3a、b、c矩形框内的详细情况,由图 3d1、d3、d5可以发现,后向散射系数、退偏振比、色比的高值均出现在海拔1~5 km,而且在5~10 km范围内,这3项的分布均比较均匀,变化不明显,这表明沙尘粒子均匀的分布在这个空间范围内.图 3d2、d4、d6分别为从d1、d3、d5中选择了CALIPSO卫星经过时沙尘天气比较明显的,位于酒泉测站附近的点(如图中白线所示)的后向散射系数,退偏振比和色比的垂直廓线.由这3条垂直廓线可知,在0~1.5 km之间,沙尘量较大,在0.8~1.2 km附近,后向散射系数,退偏振比,色比均出现峰值,退偏振比达到0.46左右,色比达到1.47左右.

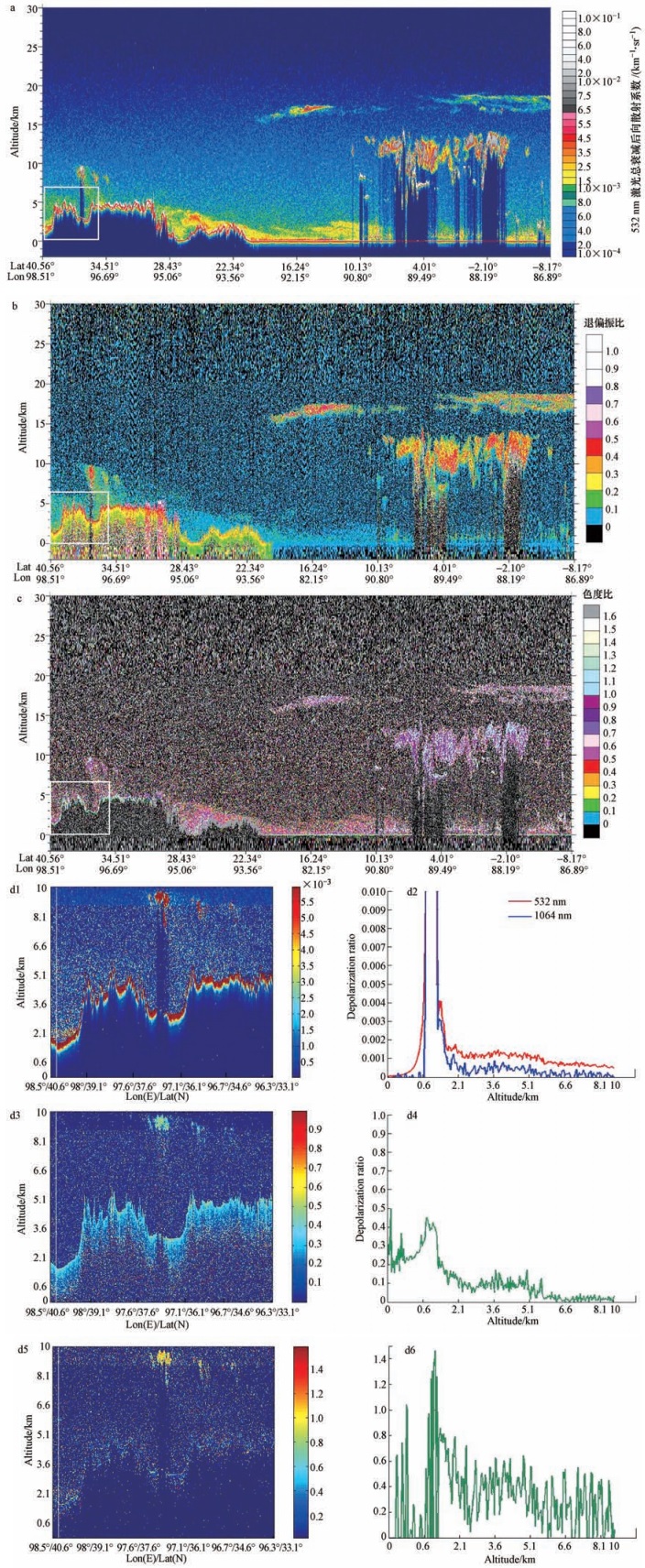

4.2 内蒙古中东部北京时间2月28日02:29垂直特性分析图 4是北京时间2月28日02:29内蒙古中东部地区(112.1°E 39.7°N~114.7°E 47.1°N)沙尘垂直分布状况.图 4(a、b、c)分别为内蒙古中东部28日沙尘天气的后向散射系数,退偏振比,色比的垂直分布图.由图 4a可知,在内蒙古中东部(112.25°E 40.04°N~114.7°E 47.1°N)范围内,有较大的颗粒物,结合图 1(b2)分析可知,此地区的较大颗粒为沙尘气溶胶,沙尘分布在海拔3~8 km之间.图b显示内蒙古中东部地区退偏振比在0.2~0.5之间,图c显示该区域的色比在0.5~1.2之间.图 4中d1、d3、d5是图 3a、b、c方框内信息的详细情况,d2、d4、d6分别是CALIPSO卫星经过内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗(113.1°E、42.6°N)(图d1、d2、d3中白线所示)时该测点的后向散射系数,退偏振比,色比的垂直廓线.由图d2可知,后向散射系数在0.0008~0.0045之间的区间在0.4~0.6 km、0.8~1.5 km、4.0~6.5 km、7.2~7.9 km,在0.6~0.8 km、6.5~7.2 km之间后向散射系数明显大于0.0045.说明在这两个高度有较厚的云层,使得后向衰减系数加大.由图 4d4、d6可以看出,在0.4~0.6 km、0.8~1.5 km范围内退偏振比在0.2~1.5之间,而0.4~0.6 km的色比很小,几乎为零,所以在这个高度的气溶胶为其它类型的气溶胶,0.8~1.5 km色比较大,所以0.8~1.5 km之间退偏振比,色比都较大,为沙尘气溶胶.在4.0~6.5 km、7.2~7.9 km这两个高度其退偏振比在0.3附近,色比在1.0附近,所以在这两个高度范围内沙尘气溶胶颗粒较大,较明显.

|

| 图 4 a、b、c:2013年2月28日02:29分CALIPSO卫星532 nm激光总衰减后向散射系数、退偏振比、色比垂直剖面图;d1、d3、d5:CALIPSO卫星经过a、b、c矩形框所指区域时532 nm激光总后向散射系数、退偏振比、色比垂直剖面图的详细信息;d2、d4、d6:经过113.1°E 42.7°N两个波段上激光后向散射系数、退偏振比、色比单点垂直廓线图 Fig. 4 a, b, c: CALIPSO altitude-orbit cross-section of total 532nm attenuated backscattering, depolarization ratio and color ratio intensity at 02:29, February 28, 2013; d1, d3, d5: the vertical profiles of total 532 nm attenuated backscattering, depolarization ratio and color ratio intensity at the rectangle area in (a, b) and (c), respectively; d2, d4, d6: the vertical profiles of two wavelengths attenuated backscattering, depolarization ratio and color ratio at 113.1°E 42.7°N |

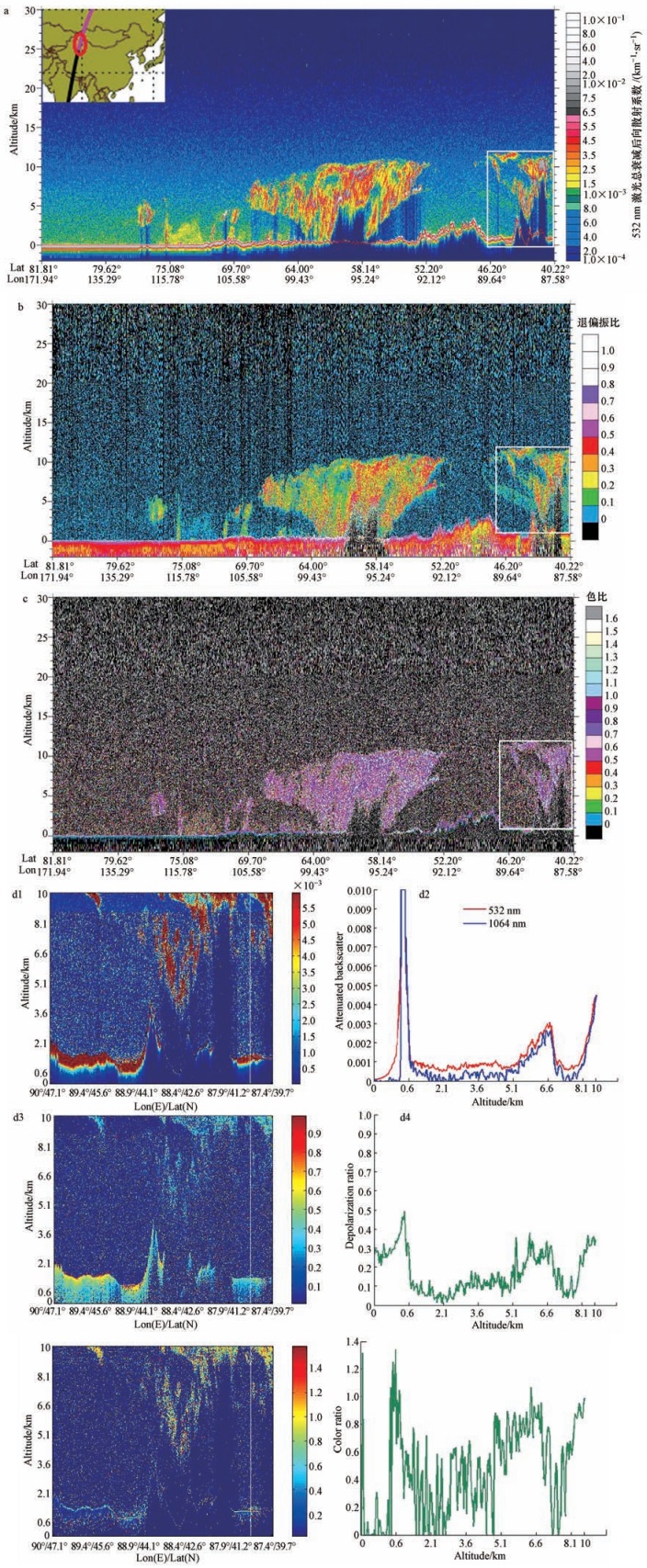

北京时间28日04时,沙尘已经传输经过内蒙古中部到达华北北部地区,此时来返回来分析一下新疆地区的沙尘垂直分布情况.图 5是CALIPSO卫星在北京时间2月28日04:08经过新疆盆地(87.4°E 39.7°N~90°E 47.1°N)获得的沙尘气溶胶垂直分布图.5a、5b、5c分别为当时的衰减后向散射系数、退偏振比、色比的垂直剖面图.由图 5a可以看出,新疆地区(87.4°E 39.7°N~90°E 47.1°N)在4~11 km的高度后向散射系数较大,结合图 1a(红色矩形框)与图 1b3(白色方框)分析,此地区有较大颗粒的沙尘气溶胶.在图 5b中,87.4°E 39.7°N~90°E 47.1°N (白色矩形框)内的退偏振比在0.3~0.5之间,再结合图 5c中该区域的色比在0.5~1.0之间可知,新疆地区28日还有明显的沙尘气溶胶.图 5d1、d3、d5为a、b、c中白色方框内的气溶胶详细的垂直信息.由图 5d1、d3、d5可以看出,在88.7°E、43.3°N~87.9°E、41.2°N范围内沙尘出现在4 km以上的高空,而90°E、47.1°N~88.7°E、43.3°N之间主要出现在0.6~2.1 km的低空,高空沙尘分布量较小且均匀.图 5d2、d4、d6是CALIPSO卫星经过新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县时获得的该点气溶胶后向散射系数、退偏振比、色比的垂直廓线.图d2显示在0.4~0.6 km的高度后向散射系数大于0.045,因此,在此高度应有较厚的云层.后向散射系数在0.0008~0.0045之间的高度出现在5.1~7.0 km处,根据图 5d4中退偏振比在5.1~7.0 km处为0.1~0.38,图 5d6中色比在0.4~1.1范围内,由这3项综合判断5.1~~7.0 km高度为沙尘气溶胶.

|

| 图 5 a、b、c:2013年2月28日04:08分CALIPSO卫星532nm激光总衰减后向散射系数、退偏振比、色比垂直剖面图;d1、d3、d5:CALIPSO卫星经过a、b、c矩形框所指区域时532nm激光总后向散射系数、退偏振比、色比垂直剖面图的详细信息;d2、d4、d6:经过新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县处(87.6°E 40.4°N)两个波段上激光后向散射系数、退偏振比、色比单点垂直廓线图 Fig. 5 a, b, c: CALIPSO altitude-orbit cross-section of total 532nm attenuated backscattering, depolarization ratio and color ratio intensity at 04:08, February 28, 2013; d1, d3, d5: the vertical profiles of total 532nm attenuated backscattering, depolarization ratio and color ratio intensity at the rectangle area in a, b and c, respectively; d2, d4, d6: the vertical profiles of two wavelengths attenuated backscattering, depolarization ratio and color ratio at 87.6°E 40.4°N |

1) 源区一南疆盆地沙尘输送到甘肃西部河西走廊附近时,气溶胶主要分布在2~5 km,退偏振比在0.1~0.5之间,色比在0.4~0.8之间; 28日新疆地区沙尘气溶胶分布在4~12 km, 退偏振比在0.3~0.5,色比在0.5~1.0之间.源区二蒙古国西南部沙尘传输带内蒙古地区时,气溶胶分布在4~11 km,退偏振比在0.2~0.5之间,色比在0.5~1.2之间.

2) 沙尘暴开始时(27日酒泉)沙尘分布在1~5 km垂直高度内,随着沙尘的传输(28日内蒙古中东部),其高度升高到4~11 km,说明随着传输路程的增加,传输的高度也增加.28日新疆地区传输高度4~12 km,说明沙尘分布的高度不仅与传输距离有关,还与沙尘的强度和持续时间有关.

3) 较大的颗粒出现在近地面附近的机会较大,较小的颗粒大部分出现在在对流层中高层,且分布随高度变化比较均匀.

| [${referVo.labelOrder}] | Huang J P, Minnis P, Chen B, et al. 2008. Long-range transport and vertical structure of Asian dust from CALIPSO and surface measurement during PACDEX[J]. Journal of Geophysical Research, 113 : 1–13. |

| [${referVo.labelOrder}] | Huang J P, Minnis P, Y Y, et al. 2007. Summer dust aerosols detected from CALIPSO over the Tibetan Plateau[J]. Geophysical ResarchLetters, 34 : L18805. |

| [${referVo.labelOrder}] | Liu J J, Zheng Y F, Li Z Q, et al. 2011. Transport, vertical structure and radiative properties of dust events in southeast China determined from ground and space sensors[J]. Atmospheric Environment, 45 : 6469–6480. DOI:10.1016/j.atmosenv.2011.04.031 |

| [${referVo.labelOrder}] | Torres O, Bhartia P, Herman J, et al. 1998. Derivation of aerosol properties from satellite measurements of backscattered ultraviolet radiation: theoretical basis[J]. J Geophys Res, 103 : 17099–110. DOI:10.1029/98JD00900 |

| [${referVo.labelOrder}] | Torres O, Tanskanen A, Veihelmann B, et al. 2007. Aerosols and surface UV products from Ozone Monitoring Instrument observations: an overview[J]. J Geophys Res, 112 : D24S47. |

| [${referVo.labelOrder}] | Vaughan M, Young S, Winker D, et al. 2004. Fully automated analysis of space-based lidar data:An overview of the CALIPSO retrieval algorithms and data products[J]. Laser Radar Techniques for Atmospheric Sensing, 5575 : 16–30. DOI:10.1117/12.572024 |

| [${referVo.labelOrder}] | Zhu A, Ramanathan V, Li F, et al. 2007. Dust plumes over the Pacific, Indian, and Atlantic oceans:Climatology and radiative impact[J]. Journal of Geophysical Research, 112 : D16208. DOI:10.1029/2007JD008427 |

| [${referVo.labelOrder}] | 陈勇航, 毛晓琴, 黄建平, 等. 2009. 一次强沙尘输送过程中气溶胶垂直分布特征研究[J]. 中国环境科学, 2009, 29(5) : 449–454. |

| [${referVo.labelOrder}] | 董旭辉, 祁辉, 任立军, 等. 2007. 偏振激光雷达在沙尘暴观测中的数据解析[J]. 环境科学研究, 2007, 20(2) : 106–111. |

| [${referVo.labelOrder}] | 董旭辉, 杉本伸夫, 白雪椿, 等. 2006. 激光雷达在沙尘观测中的应用[J]. 中国沙漠, 2006, 26(6) : 942–948. |

| [${referVo.labelOrder}] | 马盈盈, 龚威, 朱忠敏. 2009. 中国东南部地区气溶胶光学特征激光雷达探测[J]. 遥感学报, 2009, 13(4) : 715–722. |

| [${referVo.labelOrder}] | 申莉莉, 盛立芳, 陈静静. 2010. 一次强沙尘暴过程中沙尘气溶胶空间分布的初步分析[J]. 中国沙漠, 2010, 30(6) : 1483–1490. |

| [${referVo.labelOrder}] | 王民俊, 韩永翔, 邓祖琴, 等. 2012. 全球主要沙源区沙尘气溶胶与太阳辐射的关系[J]. 中国环境科学, 2012, 32(4) : 577–583. |

| [${referVo.labelOrder}] | 张杰, 唐从国. 2012. 干旱区一次春季沙尘过程的大气气溶胶垂直分布结构及其特[J]. 高原气象, 2012, 31(1) : 156–166. |

| [${referVo.labelOrder}] | 郑有飞, 刘贞, 刘建军, 等. 2013. 中国北部一次沙尘过程中沙尘气溶胶的时空分布及输送特性[J]. 中国沙漠, 2013, 33(5) : 1440–1452. |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36