2. 兰州城市学院城市经济与旅游文化学院, 兰州 730070

2. School of Urban Economics and Tourism Culture, Lanzhou City University, Lanzhou 730070

随着我国社会经济发展和结构转型升级,随之带来了一系列生态环境问题,这种问题一旦形成,在短时间内难以改变或恢复,因此,研究这种改变的机理和恢复力是十分重要的课题(赵跃龙,1999).其中,关于生态脆弱性的研究已成为全球变化及可持续发展领域关注的热点问题(Turner et al.,2003;李鹤等,2008).生态脆弱性的研究最早起源于自然灾害评估,其被定义为在自然灾害事件发生的过程中,个体或群体在预报、处理、抵抗及从灾害影响中恢复的能力(Blaikie et al.,1994;李克让等,2005).近年来,随着人为和社会经济因素对自然生态系统作用强度的增加和范围的扩大,土地、资源、环境、社会经济综合作用下的生态脆弱性研究受到关注(陈萍等,2010;靳毅等,2011).Birkmann(2007)对脆弱性的扩展过程进行了梳理,认为脆弱性的内涵已经从早期的基于风险因子的内源性脆弱,扩展到融合了自然、经济、社会、人文和环境、组织和机构等特征的综合范畴;随着我国经济发展和人类活动范围急剧扩展,引发了资源约束趋紧、环境污染和生态系统退化等一系列问题,而在这一系列变化中,土地利用变化更是我国社会经济活动行为与自然生态过程交互和链接的纽带(Mooney et al., 2013),被认为是人类活动影响生态系统格局、结构和功能的关键过程.而我国土地利用类型、方式、结构等变化直接或间接地影响了生态系统为全社会提供服务的能力,在一定程度上加剧了我国生态系统的脆弱性(Turner et al., 1995;Lambin et al., 1999),这已成为威胁人类生存的严峻问题.因此,本次研究以我国县域单元土地变化、生态、资源、环境为综合指标体系,以生态系统受到以及无力应对土地利用变化对生态系统服务造成不利影响的程度来表征生态系统脆弱性的程度来开展研究和探索.

目前,国外对生态脆弱性的研究经历了一个不断延伸的过程.1905 年Elements 将“生态过渡带”引入生态学研究(商彦蕊,2000),20 世纪60 年代的国际生物学计划(IBP)、70 年代的人与生物圈计划(MAB)及80 年代开始的地圈、生物圈计划(IGBP)都把生态脆弱性作为重要的研究领域(Dow,1992).早期的脆弱性概念多是针对自然生态系统,80 年代脆弱性研究着重于自然灾害领域,90 年代后,研究者开始从社会系统的角度开展脆弱性研究,主要从气候变化响应和社会经济入手,涉足资源和灾害两大领域(Adger,2006).21世纪以来的全球土地计划(Global Land Project,GLP,2005),强调陆地系统中人类-环境耦合系统的综合集成与模拟研究(McMahon et al., 2005;Rindfuss et al., 2004;Herrick et al., 2013),这将为生态系统的脆弱性研究提供一定的支持,脆弱性研究内容趋向于自然系统和社会经济系统综合的灾害管理、生态学、气候变化、土地科学、经济学、公共健康等领域.近年来,许多学者用自然社会系统综合的方式理解脆弱性,认为脆弱性是代表着人与环境作用的综合表现,并将自然、经济、社会、人文和环境等特征的人地耦合系统融合于脆弱性的概念.目前,比较权威的人地耦合系统脆弱性的定义为IPCC(2010)认为的暴露度(Exposure)、敏感性(Sensitivity)和适应能力(Adaptive Capability)是系统脆弱性的3个构成要素(Roberts et al., 2003),并根据人地耦合系统脆弱性概念框架,脆弱性评估的方法也不断改进,包括借助RS、GIS、GPS技术深入到各类型区域,而且出现了与景观学相结合或针对特殊条件的生态脆弱性评价体系(Kamaljit et al., 2007; Mortberg et al., 2007),其相关研究朝着更具针对性和综合性的方向发展.

国内对生态脆弱性的研究始于20世纪80年代后,脆弱性评价方法随着脆弱性概念的深化也逐渐得到发展,生态脆弱性评价与预测的研究已经取得了较大进展(赵慧霞等,2007;徐广才等,2009),许多学者主要从生态脆弱性成因、过程、评价及预测、典型生态脆弱区存在的问题和相应的管理措施等方面做了研究.在研究方法上,主要有模糊综合评价法(蒙海花等,2007)、层次分析(AHP)评价法(张祚等,2007)、基于GIS 评价法(张红梅等,2007)、聚类分析法(樊哲文等,2009)、BP 神经网络方法(汪朝辉,2003)等.综合来看,在研究内容上,主要以自然生态系统为主,而将自然生态系统和社会经济系统结合起来研究生态环境脆弱性的成果处于起步和探索阶段.在研究范围上,大多数以流域、区域尺度及单个生态功能区的生态脆弱性研究较多,而全国范围且基于县域尺度的生态脆弱性的研究相对较少.因此,本文在借鉴已有研究成果的基础上,从土地利用变化角度入手,建立自然因素与社会因素综合评价模型,采用基于“暴露-敏感-适应”的 VSD 评价模型对全国范围内基于县域单元的生态脆弱性时空变化特征及其演替模式进行评价,以期为深化生态脆弱性的评价方法和构建人地和谐的生态系统提供借鉴.

2 数据与方法(Data and methods) 2.1 研究单元与数据源 2.1.1 研究单元本文以县级行政单元作为研究全国生态系统脆弱性的基本单元,行政区划按2008年行政单元进行归并统一,便于分析制图,在ArcGIS10.1中将其转化为矢量行政边界,基本单元包括县、自治县、县级市和市辖区.此外,由于全国有4个地级市不设市辖区(甘肃省嘉峪关市、海南省三亚市、广东省中山市、广东省东莞市),将这4个市纳入基本研究单元.研究区基本县级行政单元共为2853个,研究时段为1980、1990、2000和2010年4个时段.由于缺乏统计数据,因此,本研究不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省. 2.1.2 数据源与数据处理

本研究基础数据为全国2853个县域单元4个时期的土地利用数据和统计数据.4个不同时段的土地利用数据中,1980、1990和2000年的土地利用数据主要来源于中国科学院资源环境数据库,包括1980、1990和2000年的全国1 km格网数据库(http://www.igsnrr.ac.cn/),2010年土地利用数据为来自欧空局全球陆地覆盖数据(ESA Glob Cover)(http://globalchange.nsdc.cn/),此数据主要由MERIS(Medium Resolution Imaging Spectrometer)传感器拍摄完成,图像合成时主要选取了MERIS传感器在2010年1月1日至12月31日期间所接收的较高质量的影像数据.2010年土地数据参考自带的分类结果,根据我国土地利用分类结果进行合并和图斑重组,部分图斑根据前3期数据进行了修正,最终得到包括耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地在内的6个一级类型,通过和前3期数据比对发现,数据一致性为89.44%,证明该数据在进行人工修正后精度可达到本次研究的需要.其它参考数据包括中国县级行政区划数据、中国经济空间格局分布图等辅助数据.统计数据是以县为单元的矢量数据,主要来源于各年份《中国经济社会发展统计数据库》、《中国城市统计年鉴》、各省份统计年鉴、部分省份与地级市年鉴及部分市、县、区的国民经济与社会发展统计公报等,部分数据来源于CNKI统计年鉴库和经济社会发展数据库(http://tongji.cnki.net/kns55/index.aspx).

2.2 评价体系的构建本文综合考虑了自然生态系统和社会经济系统来研究生态系统的脆弱性,基于生态系统在土地利用变化扰动下的敏感性及系统的适应性,认为生态系统脆弱性是容易受到以及无力应对土地利用变化对生态系统服务造成的不利影响的程度(窦玥等,2012).一般而言,系统的脆弱性由暴露度、敏感性和适应力三者共同决定,通常敏感性越高,系统越脆弱,反之亦然(Gallopin et al., 2006).Polsky等(2007)提出使用VSD综合评价模型(Vulnerability Scoping Diagram,VSD)来统一概念、有效组织数据和构建指标体系,即用“暴露度-敏感性-适应力”的有效分解实现“脆弱性”的度量.Metzger等(2006)提出了土地利用变化对生态系统服务脆弱性的量化方法,认为影响力和适应性构成了生态系统脆弱性的函数,并利用影响力和适应力实现了脆弱性定性化的空间表达.其中,生态系统的影响力又可由暴露度和敏感性的函数进行表达,影响力是指在不考虑系统适应性的情况下,所有出现的环境变化对生态系统的可能影响,即影响力是生态系统面对系统内部或外部的胁迫与干扰时系统的自我调节能力和自我修复能力,是干扰和胁迫与所产生的后果之间多维度的剂量反应关系,它由系统暴露的类型和特征决定,与系统被破坏的临界条件有关,面对内部或外部干扰,暴露度和敏感性较高的地区受到破坏的可能性和破坏程度更大,影响力较小,生态脆弱性往往更高.因此,暴露度和敏感性越高,系统影响力指数越小,生态系统越脆弱.适应力是社会系统应对实际或预期的潜在影响的能力,即能处理和适应胁迫及从胁迫造成的后果中恢复的能力,是一种可改变和可调节的潜在的状态参数,通过政策和社会经济层面的干预进行提升,适应潜力越大,面对同等干扰,系统自我恢复的可能性越大,脆弱性越小,其主要通过社会发展水平、资源利用效率、政府生态环保投入、可持续发展等进行测度.本研究中,用暴露度、敏感性来表达影响力,它具有综合影响、分别计量的特性;并用影响力和适应力综合表达生态系统脆弱性.通过综合考量涉及生态脆弱性的相关因子,初步遴选31个因子作为测度因子(表 1).

| 表1 生态脆弱性评价指标体系 Table 1 Index of ecological vulnerability evaluation |

由于31个因子是根据生态脆弱性的特性人为进行选择,缺乏科学性和典型性,为减少因子变量,并能把一些信息重叠、具有错综复杂关系的变量归结为少数几个不相关的综合因子,本研究采用SPSS13.0中提供的因子分析法进行变量分组,使得同组内的变量之间相关性较高,但不同组的变量不相关或相关性较低,每组变量代表一个典型因子,因子分析方法具体见参考文献(王瑞燕等,2009).通过构建累积贡献率和因子载荷矩阵确定最终的因子,得到最终的可解释因子13个(表 2),试图以影响力和适应力为主要分析对象,对其综合作用下的中国生态系统脆弱度的时空演化模式进行评价.

| 表2 生态脆弱性主要评价指标 Table 2 Main driving factors of ecological vulnerability evaluation |

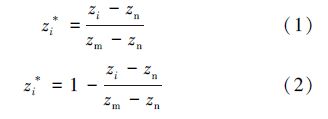

由于各指标数据属性的量纲和数量级不同,需进行数据同趋化和无量纲化处理,但原始数据中存在数值越大暴露度、敏感性和适应能力越大和数值越小暴露度、敏感性和适应能力越大两种类型,因此,对这两类指标应该分别采用不同的标准化方法.对于数值越大暴露度、敏感性和适应能力越大型指标,标准化处理方法见式(1);对于数值越小暴露度、敏感性和适应能力越大型指标,标准化处理方法见式(2).

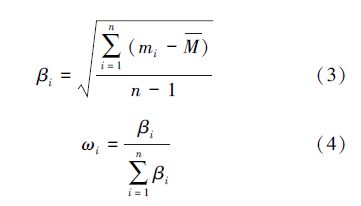

指标权重是用于对指标的相对重要性做出评价.指标权重的确立方法较多,根据研究中所用数据多样性的特性,在参考相关文献(李平星等,2014;周松秀等,2015)和多种权重确定方法的基础上,选取均方差权值法确定各个相关指标的权重,计算方法如下:

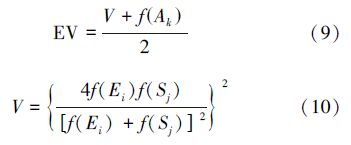

由表 2中不同指标变量综合构成了暴露度(f(Ei))、敏感性(f(Sj))和适应力(f(Ak))函数,因此,采用分别加权求和法计算三者的指数,其公式如下:

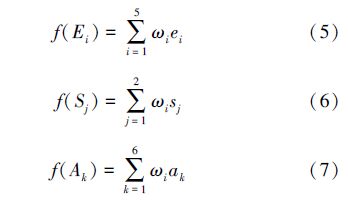

VSD 模型将生态脆弱性分解为3个维度,分别是暴露度、敏感性和适应力,而生态系统的影响力则由暴露度和敏感性二者的函数共同构成,因此,给定宏观尺度的生态系统脆弱性概念模型,即:

式中,EV为生态脆弱性综合评价指标,E、S分别表示生态系统暴露度和敏感性,V为影响力指数,A为生态系统适应力指数.暴露度、敏感性和适应力之间是非常复杂的非线性系统,为了综合度量生态系统的脆弱性,本研究构建了基于影响力和适应力的脆弱度评价模型,并将此作为划分生态脆弱程度的依据,其表达公式为:

式中,f(Ei)、f(Sj)、f(Ak)分别为暴露度、敏感性和适应力评价指标,其中,EV取值为[0,1],其值越大,表明区域生态环境越脆弱.在参考相关生态脆弱性指数等级划分标准(王瑞燕等,2009;李平星等,2014;马真臻等,2015)的基础上,本研究采用等间距法将脆弱程度划分为5个等级,即微度脆弱(0~0.2)、轻度脆弱(0.2~0.4)、中度脆弱(0.4~0.6)、高度脆弱(0.6~0.8)和极度脆弱(0.8~1.0),并利用ArcGIS10.1软件结算结果对其进行重分类.

2.3.5 生态脆弱性的三维趋势GIS中的三维趋势分析用于揭示空间物体的总体分布规律,忽视局部变异.一般来说,任一表面可分为两部分:确定性的全局趋势和随机性的短程变异.三维趋势分析反映了描述对象在空间区域上变化的主体特征.在趋势分析图中,每一条竖线代表某个数据点的属性值(高度)和空间位置,数据点被投影到一个由东西向和南北向轴构成的正交平面上.投影点可以在某平面上拟合出一条曲线,用于模拟特定方向上数据的趋势.因此,本研究采用三维趋势分析,探究中国县域单元生态脆弱性空间分布格局,从三维透视角度深入考察其时空变化特征. 2.3.6 县域生态脆弱性空间组织结构 Okabe和Sadahiro 于1996年提出了一种利用Voronoi图有层次地组织空间数据的方法(Okabe et al., 1996).Voronoi图是计算几何中一种几何结构,也是一种针对空间数据进行分割的一种方法,最早由俄国数学家Voronoi在1908 年提出,1911 年荷兰气象学家Thiessen 将其应用于气象观测中,人们为了纪念他,又将两维平面空间上的Voronoi图称为Thiessen多边形.一组空间对象的Voronoi 区域组成的集合为Voronoi图,又称为Dirichlet剖分(Dirichlet tessellation).在两维空间中,Voronoi区域又叫Thiessen多边形或Voronoi多边形.目前,Voronoi 图被应用于空间影响范围确定、数据结构、模式识别等(王新生等,2002;2003).该方法可用来探究空间数据在属性和空间特征综合情况下的影响或扩散范围,本研究试图采用Voronoi图空间分布模式研究中国县域单元生态脆弱度的空间结构和影响度.

3 结果分析(Results and analysis) 3.1 生态系统影响力变化特征在ArcGIS10.1中计算出各县域单元影响力指数(V),按照同一标准将影响力指数分为6级(图 1).其值越小,表明生态系统服务功能退化,生态系统越脆弱,反之亦然.从生态系统影响力的空间分布来看,1980—1990年(图 1a),生态系统负影响力主要沿东北-西南方向延伸,具体来看,黑龙江、吉林省、山西省、陕西省、青海省和西藏等省份影响力指数降低,其中,青海省北部和西藏北部指数降低幅度最大,河北北部、吉林省西北部和内蒙古东部地区影响力指数增大,其余大部分地区影响力指数均在-0.02~0.22之间变化,表明20世纪80、90年代全国生态系统恢复和退化未发生明显变化,生态影响力对生态系统脆弱性影响有限,正向和负向影响不明显.1990—2000年(图 1b),生态恶化程度大于生态恢复程度,生态系统负影响力变化格局大致由东北向西南延伸,但空间分布较为分散,西藏、青海北部影响力指数增大,表明生态恢复效果良好,内蒙西北部、新疆中部及京津冀地区负影响力较为明显,表明这些地区生态系统有退化趋势,其余大部分地区影响力指数变化不明显,说明20世纪后10年,随着我国经济的快速发展、人口剧增使得城乡居民用地和工矿用地迅速扩展,在一定程度上造成土地生态效应降低,对生态系统的负影响增加.在2000—2010年间(图 1c),中国县域单元生态系统影响力指数空间分布格局具有明显的差异,主要表现在:①从整体看新疆北部、内蒙北部影响力指数降低,西藏、青海、四川、新疆南部提高;黄淮海平原、长江三角洲、珠江三角洲等主要经济区其影响力指数下降明显,表明我国在过去发展经济的同时忽视了生态系统的治理与防护;②在新疆、青海、西藏、四川等西北省区影响力指数整体提高的同时,部分省、市和县域单元其指数下降十分明显,最具代表的为新疆北部阿克苏地区的阿克苏市、沙雅县、阿瓦提县和库车县、内蒙北部部分地区,影响力指数在-0.21以下.从整个研究时段来看(图 1d),1980—2010年间中国县域单元生态系统影响力指数空间分布差异明显,具体表现在:①中国县域生态系统影响力指数变化以2000年为分界线,之前总体呈稳定状态,局部稍有变化,但2000年之后变化幅度明显增加;②黄淮海平原、长江三角洲、珠江三角洲等东部大部分地区指数呈下降趋势,至2010年达到最低;西藏、青海和四川指数逐年升高,而新疆北部、内蒙古北部指数下降最为明显,两级分化现象较为明显.

|

| 图1 中国县域生态系统影响力指数(1980—2010年)(审图号:GS(2016)121号) Fig.1 Impact index of ecological system per county unit in China from 1980 to 2010 |

用适应力指数表征社会经济正向发展的态势可抵消生态系统功能下降的能力大小,其值越大,则适应力越强,用之抵消的生态功能下降的能力越大,反之亦然.从这种适应力指数空间分布来看,1980—1990年(图 2a),新疆的哈密市与阿克苏市、安徽的霍邱县与寿县、湖北省的仙桃市等资源型城市或区域性中心城市的经济发展水平远远超出其它县域单元,其值介于0.63~1.00之间;而东三省、云南、西藏、青海、陕甘宁交界处、山西、江苏等地的大部分县域单元适应力指数减小,介于-0.01~-0.65之间,表明经济增长速度和环保投入水平变化不明显.1990—2000年(图 2b),除西藏、青海东部、辽宁省、黑龙江、新疆西部与内蒙古北部交界处适应力指数较低外,全国大部分省份的县域单元适应力指数明显增大,这在黄淮海平原、长江三角洲、珠江三角洲、四川等省表现的尤为明显,2000—2010年(图 2c),社会经济取得快速发展,适应力指数显著增大,大部分县级单元介于-0.36~0.62之间,且西部的增速追上了中东部地区,空间差异也越明显,提升重心由沿海向内陆地区转移.总体来看,1980—2010年(图 2d),全国县域单元适应力指数增加速度很快,地区间差异也越明显,除西藏和东三省外,全国社会经济发展取得了质的飞跃.

|

| 图2 中国县域生态系统适应力指数(1980—2010年)(审图号:GS(2016)121号) Fig.2 Adaptive capability of ecological system per county unit in China from 1980 to 2010 |

生态系统适应力研究结果表明,我国过去30年间经济发展对生态功能的贡献经历了大致两个阶段:2000年以前经济发展水平整体上与生态系统功能的下降相当,但在空间上表现不一,东三省、陕西、山西、重庆、西藏和青海等省份经济发展水平低,而东南沿海大部分省份经济发展水平持续提高,东部省份经济发展水平抵消了生态系统功能的下降;在2000年之后,这种格局被打破,全国绝大多数省份和县域单元经济发展水平有所提高,但空间差异性减小,说明经济发展的同时,生态系统功能持续下降,且这种下降趋势大于经济发展水平.

3.3 生态系统脆弱性评价从空间分布和各等级区间分布的县域单元数量可以看出(图 3,表 3),1980—1990年间,中国县域单元生态系统脆弱度整体上呈现东高西低,西部两级分化这一特点,黄淮海平原、长江三角洲、珠江三角洲等东部大部分地区生态脆弱度基本在极度脆弱、高度脆弱、中度脆弱区间,而中度地区除新疆处于极度脆弱外,西藏、青海、内蒙西部处于轻度脆弱区间;从县域单元数量分布上来看,黄淮海平原、长江三角洲、珠江三角洲等东部大部分地区有1192个县域单元都处于中度脆弱以上等级,占国土面积的43.97%,相比而言990个县域单元处于轻度与微度脆弱区,面积为3.39×106 km2,占国土面积的35.42%;1990—2000年间,新疆地区生态脆弱性得到初步改善,青海西南部生态脆弱程度加剧,中东部省份脆弱程度加剧,2083个县域单元处于极度脆弱、高度脆弱和中度脆弱区,占国土面积的67.07%,极度和高度脆弱的县域单元数量有增加趋势,全国有770个县域单元处于轻度和微度脆弱区,总面积为3.16×106 km2,与1980—1990年这一时段相比下降了2.49%;2000—2010年,黄淮海平原、长江三角洲、珠江三角洲等东部大部分地区生态系统脆弱性得到明显改善,极度脆弱和高度脆弱的县域单元分 别减少到863个和71个,比1990—2000年减少了18.4%和2.93%,而中度脆弱的县域单元增加到1118个,增加了14.55%,轻度脆弱区面积增加0.71×106 km2,占7.47%.从数量变化来看,30年间我国生态脆弱性以2000年为分界,经历了从高到低的变化过程,2000年之前的两个十年相比较,发现1980—1990年极度脆弱县域单元数量从1067个增加到1990—2000年的1357个,而微度脆弱县域单元数量从之前的57个减少到1990—2000年的26个;2000之后的10年间,处于极度脆弱的县域单元数量骤减为863个,高度脆弱的县域单位减少为71个,但微度脆弱的县域单位亦有所减少,从1990—2000年的26个减少为2000—2010年的3个.在ArcGIS中统计了从1980—2010年总研究时段生态脆弱度分布于各区间的县域单元数量,发现大多数处于高度脆弱和极度脆弱(1983个),仅有少数(327个)处于轻度以下.由此可见,我国在过去注重经济发展,改善民生的同时,生态保护滞后,生态脆弱性增加,但随着近年来环保投入不断加大,生态保护工程的实施,使得生态脆弱性有所下降,生态系统服务功能和价值均有提高.

|

| 图3 中国县域生态系统脆弱性时空变化(1980—2010年)(审图号:GS(2016)121号) Fig.3 Spatiotemporal changes of ecological vulnerability per county unit in China from 1980 to 2010 |

| 表3 中国县域单元1980—2010年生态系统脆弱性县(区)个数统计 Table 3 Statistics of counties in different ecological vulnerability levels in China from 1980 to 2010 |

从总体上看,除西藏藏族自治区的生态系统在30年间基本保持在微度或轻度区间外,其他省份均有不同程度的变化,其中,我国中东西部2526个县域单元的生态系统脆弱性都有不同程度的恶化,占81.57%.随着人口的增加、城市的扩展及经济的快速发展,中国土地利用程度不断增强,不合理的土地开发活动多是以牺牲环境为代价,北方林草开垦导致风沙灾害和水土流失加剧,东北大小兴安岭与东部林草地转耕地,华北平原、黄淮海、长三角及珠三角耕地转为城镇建设用地,城镇扩展面积十分明显,四川盆地耕地转城镇扩展区等.土地利用对生态系统造成的负向影响随着时间的推移越来越显著,同时社会经济系统适应力也有所提高,但经济的发展不足以抵消生态系统功能带来的不利影响,因此,中国陆地生态系统脆弱程度整体来看有所加剧.2000年以后(图 3c),由于国家退耕还林还草工程的实施,大规模生态保护与建设工作,林地面积有了明显增加,区域覆盖状况明显改善,天然林区林地面积停止了萎缩,人工林面积得到有效扩大,天然草地退化程度得到缓解,我国生态恢复初见成效,加之2000年以后各个地区经济发展加快,各个省份经济实力增强,用于环保的投入相应增加,因此,生态恢复与经济发展双向驱动使得大部分地区生态脆弱性明显降低.

3.4 生态脆弱性三维趋势特征分析利用ArcGIS 10.1的趋势面分析(Trend Analysis)工具,分别以中国各县的地理空间坐标(X,Y)和生态脆弱度指数(Z)为基础,将2853个县级单元转换为以生态脆弱度为高度(Z 方向)的三维透视图(图 4),图 4中每一根竖棒代表了各县域生态脆弱度的大小,这些点被投影到一个东西向(X 方向)和一个南北向(Y 方向)的正交平面上.通过投影点的分布趋势和变化幅度,可以体现中国县域单元生态脆弱度在不同方向的变化情况.通过图 4可以看出,1980—2010年间,从第1个时段(1980—1990年)到第3个时段(2000—2010年),每一个时段生态脆弱度在逐步降低,但部分生态脆弱度高度柱有增高趋势,表明整体脆弱度好转的同时部分县区生态脆弱度持续升高.从变化趋势来看,生态脆弱度从西至东有逐步升高的趋势,在南北方向上变化复杂多样,无规律可循.从3个时段整体变化来看(图 4d),中国县域单元生态脆弱度高度柱普遍较高,表明中国生态脆弱度在每个时段内呈下降趋势,但从1980—2010整个时段来看,脆弱度仍然在提高,生态建设和生态恢复的压力越来越大.

|

| 图4 中国县域单元生态脆弱度变化空间分布趋势(a.1980—1990年;b.1990—2000年;c.2000—2010年;d.1980—2010年) Fig.4 Trend change analysis plots of the ecological vulnerability evaluation in China from 1980 to 2010 |

通过计算县域单元生态脆弱度的Voronoi图,得到以加权距离计算后的距离范围值,该方法假设空间点(面)集中每一个点都是一个有序尺度的属性数据,利用此图可以从首先找到空间点(面)集中第一级局部中心(最低级中心)开始其算法,局部中心定义为那些属性值大于或等于其Voronoi多边形邻居的属性值的那些空间点(面).按照同样的方式,第一级局部中心的Voronoi图可以被用来定义第二级局部中心.采用第k级局部中心的Voronoi图来定义第(k+1)级局部中心的方法,重复进行这个过程,直到仅剩下一个点(面)为止.最后,空间点(面)集的等级层次关系可以计算结果中的模式(Mode)一直来表达其空间组织结构和影响范围.从果来看,1980—1990年间,我国新疆以北大部分地区和中南部县区及东北北部部分县区处于第一和第二模式,表明这些地方生态脆弱度高,生态系统呈不稳定状态;1990—2000年间,北方大部分地区处于第五模式,而东南部大多数县区处于第一模式,与1980—1990年这一时段相比,生态脆弱度影响范围进一步缩小,说明在此时段内全国生态空间组织结构以低脆弱度为主,较高生态脆弱度为辅;此后的2000—2010年时段,这种影响范围和空间组织结构仍然进一步扩大,低生态脆弱度影响和辐射范围进一步扩大,从此时段可以看出,除西部广大县区生态出现好转外,东南部县区尤其是湖北、湖南、四川、贵州和广西等省份的大部分县区生态脆弱度也有了明显好转.从整个时段来看(图 5d),中国县域生态脆弱度空间影响范围主要在东南部(第一模式),因此,未来降低生态脆弱度的地区和目标主要应该围绕我国东南部展开.通过统计面积得知,这些地区(第一模式和第二模式)总面积为2.11×106 km2,占国土总面积的21.97%,因此,我国今后进行生态恢复和治理的工作任重而道远.

|

| 图5 中国县域单元生态脆弱性影响范围Voronoi图(审图号:GS(2016)121号) Fig.5 Map of Voronoi on influence scope of ecological vulnerability per county unit in China from 1980 to 2010 |

通过研究发现,中国过去在发展经济的同时未能足够重视生态环境保护和建设,导致经济水平提高与生态系统服务功能相脱节,导致生态脆弱度有所升高,空间差异也进一步两级分化.但在最近十年,中国生态脆弱度整体有所下降,这与国家实施退耕还林还草、生态恢复治理工程、生态文明建设等宏观政策有很大关系.在国家实施可持续发展的大背景下,为进一步提高我国的生态-经济同步、协调和可持续发展,在今后应该采取一系列措施.第一、我国东中部地区对土地需求不断加大,区域开发强度最高,历来是区域人口和产业最为密集的地区.高强度的人类活动破坏了原生生态系统和地表植被,在自然因素变化引起脆弱度上升的基础上,产生了由人为因素引起的脆弱度上升.对该类地区,未来要限制开发强度的增加和城镇、产业空间的无序扩张,有序引导人口和产业向中西部脆弱性较低、开发条件较好的区域转移.第二、极度脆弱区和高度脆弱区的县域单元是未来生态治理的重点,对中度脆弱、轻度脆弱和微度脆弱区也应加强治理和防护,既要规划合理的土地利用方案,加强土地利用管理,合理调整用地布局,合理确定城镇规模和边界,严格控制城镇规模扩张,又要合理确定区域生态承载力,调整产业结构,重点发展高新技术和生态产业.第三、我国西部地区目前处于开发建设的前沿地区,但在目前各县域单元正在以耕地为主的景观向耕地、建设用地并存的景观转变,开发建设强度不断增加,生态脆弱性不断增强.这些地区未来应合理确定区域生态承载力,采取严格的产业准入政策,高标准、严要求,从起步阶段就注重环境保护和生态功能建设,不断加大环保投入,使其成为未来我国高效、绿色、环保、文明、可持续发展的典型区域.

4.2 生态系统脆弱性分析结果的准确性目前,国内关于生态脆弱性的研究主要限于一些特定区域或特定评价单元,而从全国尺度对其生态系统脆弱性评价缺少研究(靳毅等,2011;田亚平等,2012).因此,本文尚无法针对全国生态系统脆弱性结果进行比对分析,仅从影响研究结果的影响力和适应力这两方面进行了对比.首先,通过对比构成生态系统脆弱性的各指示因子发现,本研究中所用指标基本涵盖了田亚平等(2012)总结的全国脆弱性评价重要指标,所选指标体系达到了分析的要求.通过与窦玥等(2012)和李平星等(2014)研究广州市和太湖流域的局部结果进行比较,发现结果基本一致.其次,从研究方法上看,中国生态脆弱性实证评价方法目前缺乏统一的理论规范,评价模型和评价指标繁多.现有研究成果中被采用的不同评价模型多达10余种,且多考虑自然-经济要素,而基于社会系统的社会应对能力和适应能力表征指标考虑较少,这正是本研究的创新点和目的所在.

4.3 研究结果的不确定性本文在已有VSD概念模型理论的基础上,探索性地引入了基于自然生态系统的影响力与社会经济系统的适应力相互作用机制的生态脆弱性定量评价模型,在宏观层面上评价中国县域单元30年间生态脆弱性的时空变化特征,对全国范围内生态脆弱性的变化趋势做了分析.但由于生态系统脆弱性还与生物种类、结构、生物多样性及气候、地形、水系等因子有关,研究对象是一个复杂的综合体,如何构建一套新型跨学科、多尺度的脆弱性研究框架,通过利用“3S”技术采集资料,适时更新各脆弱性指标,对集动态监测、综合评价、趋势预测于一体的生态系统脆弱性研究模式将是以后深入研究的主要方向.在今后应强化脆弱性系统理论研究,加强基于人地耦合的综合脆弱性研究,并向更具综合性、针对性和多元化的方向发展.

5 结论(Conclusions)在全球资源环境变化背景下,本文基于自然和人文因素采用VSD模型对中国县域单元的生态脆弱性进行了评价,并利用GIS的空间表达和统计分析方法分析了生态脆弱性时空变化格局,得出以下结论:

1)过去30年间中国县域单元生态系统影响力指数空间分布差异明显,总体表现为黄淮海平原、长江三角洲、珠江三角洲等东部大部分地区指数呈下降趋势,至2010年达到最低;新疆南部、西藏、青海和四川指数逐年升高,而新疆北部、内蒙古北部指数下降最为明显,两级分化现象较为明显.

2)全国县域单元适应力指数空间分布表现出两个不同的时间特征,2000年之前东三省、陕西、山西、重庆、西藏和青海等省份经济发展水平低于其它省份,2000年之后全国绝大多数省份和县域单元经济发展水平有所提高,但空间分布较为凌乱,空间差异性进一步减小.

3)中国生态系统脆弱度30年间经历了从低到缓慢变高,而后又降低的变化过程,每个不同时段内生态脆弱度均有降低,但整体上看有所提高;从空间分布来看,东中部生态脆弱性高于西部,南部高于北部;从时间变化来看,2000年之前生态脆弱度逐年升高,但2000年后部分地区有所降低;从数量变化来看,1980—1990年极度脆弱县域单元数量从1067个增加到1990—2000年的1357个,微度脆弱县域单元数量从之前的57个减少为1990—2000年的26个;2000年之后,处于极度脆弱的县域单元数量减为863个,高度脆弱的县域单元减少为71个,与此同时,微度脆弱县域单元也从1990—2000年的26个减少为2000—2010年的3个.

4)从生态脆弱性县域单元影响和辐射的范围来看,高生态脆弱度主要辐射范围为东南部的黄河三角洲、长江三角洲和珠江三角洲地区,这些地区也是我国经济最发达地区,人口稠密、工业广布,生态敏感,对这些地区生态脆弱度的变化更应引起关注.

| [1] | Adger W N.2006.Vulnerability[J].Global Environmental Change,16(3):282-281 |

| [2] | Birkmann J.2007.Risk and vulnerability indicators at different scales:applicability, usefulness and policy implications[J].Environmental Hazards,7:20-31 |

| [3] | Blaikie P,Cannon T,Davis I,et al.1994.At Risk:Natural Hazards, People's Vulnerability, and Disasters[M].New York,NY:Routledge |

| [4] | 陈萍,陈晓玲.2010. 全球环境变化下人-环境耦合系统的脆弱性研究综述[J].地理科学进展, 29(4):454-462 |

| [5] | Dow K.1992.Exploring differences in our common future:The meaning of vulnerability to global environmental change[J].Geoforum,23:417-436 |

| [6] | 窦玥,戴尔阜,吴绍洪.2012. 区域土地利用变化对生态系统脆弱性影响评估-以广州市花都区为例[J].地理研究,31(2):311-322 |

| [7] | 樊哲文,刘木生,沈文清,等.2009.江西省生态脆弱性现状GIS 模型评价[J].地球信息科学学报,11(2):202-208 |

| [8] | GLP.2005. Science Plan and Implementation Strategy[R].IGBP Report No.53/IHDP Report No.19. Stockholm. 64 |

| [9] | Gallopin G C.2006.Linkages between vulnerability, resilience, and adaptive capacity[J].Global Environmental Change,16(3):235-316 |

| [10] | 李鹤,张平宇,等.2008.脆弱性的概念机其评价方法[J].地理科学进展, 27(2):18-25 |

| [11] | Herrick J E, Urama K C, Karl J W, et al.2013.The global land-potential knowledge system (landPKS):Supporting evidence-based, site-specific land use and management through cloud computing, mobile applications, and crowd sourcing[J].Journal of Soil and Water Conservation, 68(1):5-12 |

| [12] | IPCC.2010. Special Report on Emissions Scenarios (SRES)[M].Cambridge:Cambridge University Press |

| [13] | 靳毅,蒙吉军.2011.生态脆弱性评价与预测研究进展[J].生态学杂志,30(11):2646-2652 |

| [14] | Turner B L Ⅱ, Kasperson R E, Maston P A, et al.2003.A framework for vulnerability analysis in sustainability science[J].Proceedings of the academy of sciences of the united states of America, 100(14):8074-8079 |

| [15] | Kamaljit S B, Gladwin J, Siddappa S.2007.Poverty, biodiversity and institutions in forest-agriculture eco-tones in the Western Ghats and Eastern Himalaya Ranges of India[J].Agriculture, Ecosystems and Environment, 121:287-295 |

| [16] | Lambin E F, Baulies X, Bockstael N, et al.1999.Land-use and land-cover change(LUCC):Implementation strategy[J].Stochholm, Sweden:IGBP Secretariat, |

| [17] | 李克让, 曹明奎,於琍, 等.2005.中国自然生态系统对气候变化的脆弱性评估[J].地理研究, 24(5):653-663 |

| [18] | 李平星,陈诚.2014.基于VSD 模型的经济发达地区生态脆弱性评价-以太湖流域为例[J].生态环境学报, 23(2):237-243 |

| [19] | 马真臻, 王忠静, 顾艳玲,等.2015.中国西北干旱区自然保护区生态脆弱性评价-以甘肃西湖、苏干湖自然保护区为例[J].中国沙漠,25(1):253-259 |

| [20] | McMahon G, Benjamin S P, Clarke K,et al.2005.Geography for a Changing World:A Science Strategy for the Geographic Research of the U.S.Geological Survey, 2005-2015, Sioux Falls.SD:U.S.[J]. Geological Survey Circular, 1281:1-76 |

| [21] | Metzger M J, Rounsevell M D A, Acosta-Michlik L,et al.2006.The vulnerability of ecosystem services to land use change[J].Agriculture, Ecosystems and Environment,114:69-85 |

| [22] | 蒙海花,王腊春.2007.贵州普定后寨河流域岩溶生态脆弱性的模糊综合[J].四川环境,26(3):62-66 |

| [23] | Mortberg U M, Balfors B, Knol W C.2007. Landscape ecological assessment:A tool for integrating biodiversity issues in strategic environmental assessment and planning[J].Journal of Environmental Management,82:457-470 |

| [24] | Mooney H A,Duraiappah A,Larigauderie A.2013.Evolution of natural and social science interactions in global change research programs[J].PNAS,110(Suppl 1):3665-3672 |

| [25] | Okabe A, Sadahiro Y.1996.An illusion of spatial hierarchy:spatial hierarchy in a random configuration[J].Environment and Planning A,28:1533-1552 |

| [26] | Polsky C, Neff R, Yarnal B.2007.Building comparable global change vulnerability assessments:The vulnerability scoping diagram[J]. Global Environmental change, 17(3/4):472-485 |

| [27] | Rindfuss R,Walsh S,Turner B L,et al.2004.Developing a science of land change:Challenges and methodological issues[J].PNAS,101:13976-13981 |

| [28] | Roberts M G, Yang G A.2003.The international progress of sustainable development research:A comparison of vulnerability analysis and the sustainable livelihoods approach[J].Progress in Geography,22(1):11-21 |

| [29] | 商彦蕊.2000.自然灾害综合研究的新进展:脆弱性研究[J].地域研究与开发,19(2):73-77. |

| [30] | Turner B L,Skole D, Sanderson S, et al.1995.Land cover change science/research plan[R]. IGBP Report NO.35/HDP Report 7.Stockholm and Geneva:Roual Swedish Academy of Sciences |

| [31] | 田亚平,常昊.2012.中国生态脆弱性研究进展的文献计量分析[J].地理学报,67(11):1515-1525 |

| [32] | 王瑞燕,赵庚星, 周伟,等.2009.县域生态环境脆弱性评价及其动态分析-以黄河三角洲垦利县为例[J].生态学报, 29(7):3790-3799 |

| [33] | 王新生, 李全,郭庆胜,等.2002.Voronoi 图的扩展、生成及其应用于界定城市空间影响范围[J].华中师范大学学报(自然科学版),36(1):107-111 |

| [34] | 王新生, 刘纪远, 庄大方,等.2003.Voronoi图用于确定城市经济影响区域的空间组织[J].华中师范大学学报(自然科学版),37(2):256-260 |

| [35] | 汪朝辉,王克林,许联芳.2003.湿地生态系统健康健康评估指标体系研究[J].国土与自然资源研究,(4):63-64 |

| [36] | 徐广才,康慕谊,贺丽娜.2009.生态脆弱性及其研究进展[J].生态学报,29(5):2578-2588 |

| [37] | 张红梅,沙晋明.2007.基于RS 与GIS 的福州市生态环境脆弱性研究[J].自然灾害学报,16(2):133-137 |

| [38] | 赵慧霞,吴绍洪,姜鲁光.2007.自然生态系统响应气候变化的脆弱性评价研究进展[J].应用生态学报,18(2):445-450 |

| [39] | 赵跃龙.1999.中国脆弱生态环境类型分布及其综合整治[M].北京:中国环境科学出版社 |

| [40] | 周松秀,田亚平,刘兰芳.2015.南方丘陵区农业生态系统适应能力评价及其驱动因子分-以衡阳盆地为例[J].生态学报,35(6):1-16 |

| [41] | 张祚,李江风,黄琳,等.2007.基于AHP 对生态脆弱性的灰色综合评价方法-以湖南省临湘市为例[J].资源开发与市场,23(4):305-307 |

| [42] | 谢高地,甄霖,鲁春霞,等.2008.一个基于专家知识的生态系统服务价值化方法[J].自然资源学报,23(5):911-919 |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36