为适应社会经济的快速发展和日益紧张的能源需求,中国在河流上修建的水坝数量日益增多.水坝工程在带来灌溉、供水、航运、防洪和发电效益的同时,也会引发生物栖息地丧失和水环境质量恶化等环境问题.水坝建成后,河水会淹没岸边大量的土地,进而改变流域内的生境条件(魏国良等,2008).由于水坝工程的拦沙效应,大量重金属元素由水相通过悬浮物沉积在库底(傅开道和何大明,2007).库底的沉积物既是重金属的储存场所,也会在一定条件下成为污染物的释放源(张晓晶等,2011),因此沉积物中重金属元素的含量是评价沉积物质量的主要指标,同时也可以反映流域内人类活动对水环境的影响程度(罗燕等,2011).重金属的生物活性和毒性与其在沉积物中的赋存形态紧密相关,其中重金属的赋存形态包括可交换态、可还原态、有机质态、硫化物态和残渣态(陈春霄等,2011).这些不同形态的重金属往往会对环境质量形成直接或间接的影响,因而成为了解重金属迁移性和潜在释放能力的关键指标(卢少勇等,2010; 王鸣宇等,2011; Zhu et al., 2010).目前,许多学者针对不同地区的水体沉积物的特征,研究了重金属元素不同赋存形态的分布规律和污染程度(李必才等,2012; 刘爱菊等,2010; 卢少勇等,2010; Caplat et al., 2005),但是,鲜有学者针对梯级水坝工程影响下的河流沉积物进行重金属形态分析及污染规律研究.

自20世纪80年代开始,中国在西南诸河规划了梯级水电基地,仅在澜沧江干流规划建设5座梯级水电站(目前已建成4座).澜沧江流域梯级水坝建设引发的生态环境问题也得到了国内外学者的广泛关注,魏国良等(2008)评价了大坝建设对河流生态系统服务功能的影响.Fu等(2008)和Kummu和Varis(2007)分别从澜沧江境外河段的含沙量和境内河段的水文数据入手,定量研究了漫湾大坝造成的沉积物淤积规律;李小艳等(2012)和Li等(2013)分别就梯级水坝建设对流域植物、动物分布和生物完整性的影响进行了定量评价;Zhao等(2010)和刘琦等(2012)解译遥感影像解译,分析了梯级水坝建设对土地利用类型和景观连接度的影响.;Wang等(2012)研究了漫湾库区沉积物的重金属生态风险,但是并未从重金属形态角度分析重金属的污染水平和迁移能力.因此,本文以漫湾库区和大朝山库区作为梯级水坝工程建设案例,分析沉积物中不同重金属赋存形态的含量和比例,揭示重金属元素受人类活动和其他因素的影响,量化重金属元素的污染水平,为流域重金属生态风险的防控提供科学依据.

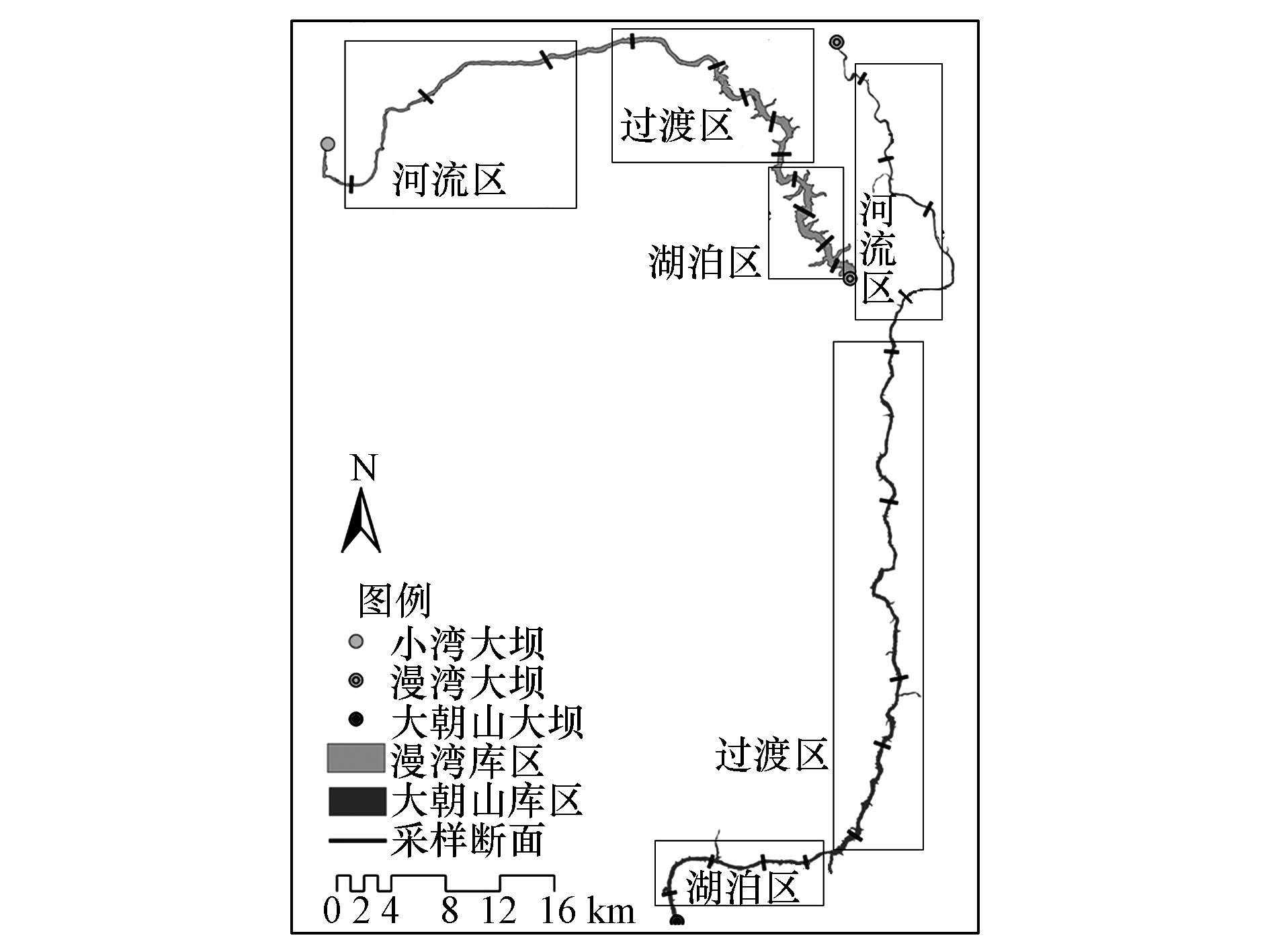

2 材料与方法(Materials and methods) 2.1 研究区域概况研究区域属于峡谷河流地区,冬季凉爽少雨,夏季炎热多雨.漫湾库区始于小湾水坝坝下,止于漫湾水坝坝前,回水距离70 km(图 1).大朝山库区始于漫湾水坝坝下,止于大朝山水坝坝前,回水距离80 km(图 1).漫湾水电站于1986年开工建设,1993年开始投产,坝高132 m.大朝山水电站于1996年动工建设,2003年开始投产,坝高115 m.两座水电站合计年发电量可达13.7亿kW · h.

|

| 图1 研究区采样断面分布图 Fig.1 Distribution of Sediment Sampling Sections |

本研究于2013年5月在漫湾库区和大朝山库区使用重力式抓泥斗对沉积物进行了系统采样.根据两个库区的地形特征和河道长度,使用全球卫星定位系统分别在漫湾库区和大朝山库区布设12个采样断面和13个采样断面(图 1).每个采样断面分别在距离岸边5 m处和断面中心采集样品.考虑到水坝对水流的拦截效应根据,根据 Wang等(2012)的分类方法,按照水流速度的变化趋势,将每个库区划分为3个区域,从上游到下游分别命名为河流区、过渡区和湖泊区.考虑到本研究中河道的支流较短,因此所有采样断面均位于河道干流.

2.3 样品分析各断面不同位置的3个沉积物样品经过等量混合后,于-65 ℃下冷冻干燥至恒重.在除去大石块后过100目筛,密封冷藏保存待分析用.重金属形态连续提取采用改进BCR四级五步提取法(梁亮,2006),具体步骤如下:①准确称取1 g沉积物样品置于聚丙烯离心试管中,加入0.11 mol · L-1醋酸溶液40 mL,在室温下振荡提取16 h,以4000 r · min-1离心分离,取其上清液,残渣分别用8 mL 0.11 mol · L-1醋酸溶液清洗,离心分离,取其上清液合并于提取液中稀释到50 mL,作为待测液,残渣留作下一步分级提取物.此步提取的重金属为可交换态(F1);②在残渣中,加入0.1 mol · L-1NH2OH · HCl 40 mL(pH=3),室温下振荡16 h,残渣用8 mL提取剂溶液清洗,离心分离,取其上清液合并于提取液中稀释到50 mL,作为待测液,残渣留作下一分级提取物.此步提取的重金属为可还原态(F2);③在残渣中,加入0.01 mol · L-1NaOH 40 mL,室温下振荡12 h,以4000 r · min-1离心分离,取其上清液,残渣分别用8 mL 0.0l mol · L-1NaOH溶液清洗,离心分离,取其上清液合并于提取液中稀释到50 mL,作为待测液.残渣加入0.1 mol · L-1NH2OH · HCl(0.02 mol · L-1HCl)40 mL,室温下振荡16 h,以4000 r · min-1离心分离,取其上清液,残渣分别用8 mL 0.1 mol · L-1NH2OH · HCl(0.02 mol · L-1HCl)溶液清洗,离心分离,取其上清液合并于提取液中稀释到50 mL,作为待测液.残渣留作下一步分级提取物.此步提取的重金属元素均为有机物态(F3);④)将残渣移入100 mL三角烧瓶中,滴加10 mL(分数次加入)0% H2O2溶液,摇匀,室温下放置1 h,低温水浴加热1 h,间歇式摇动,加热恒温于(85±2)℃,蒸发至剩余溶液2 mL左右.补加H2O210 mL,重复上述蒸发操作,至剩余溶液2 mL左右.冷却后加入l mol · L-1醋酸溶液3 mL(pH=2)摇匀,振荡0.5 h,离心分离取其上清液,残渣再加入4 mL 1 mol · L-1HAc溶液(pH=2)摇匀振荡0.5 h,离心分离取其上清液与前述上清液合并,稀释至10 mL作待测液,残渣留作下一步消解用.此步提取重金属为硫化物态(F4);⑤将残渣移至微波消解仪中,使用HF-HNO3-HClO4体系进行消解,此步提取的重金属为残渣态(F5).

沉积物中重金属总量的测试方法与残渣态的方法相同.所有提取液和消化液采用ICP-AES(SPECTRO Analytical Instruments GmbH)测定金属元素,分析过程中用程序空白、水系沉积物成分分析标准物质GBW07309来控制实验的准确性和精确性,测得标准物质中各重金属的变异系数均小于15%.沉积物干燥样品在经过H2O2和HCL除去有机质和碳酸盐的干扰后,使用Microtrac Inc S3500激光粒度仪测定粒度分布.总有机碳(TOC)采用TOC-V有机碳测定仪测定,总氮(TN)采用PerkinElmer 2400 CHN分析仪测定.

2.4 数据处理与分析本研究采用EXCEL软件对重金属元素的空间分布进行分析,并计算各元素的最大值、最小值、变异系数,并通过公式进行重金属人为贡献率和污染水平的评价.针对沉积物中重金属元素的分布影响因素,采用SPSS18.0中的Pearson相关性分析模块进行计算.沉积物中值粒径采用机关粒度分析仪自身软件进行计算.

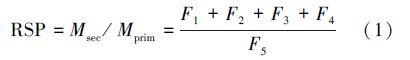

2.5 环境风险评价方法本研究采用次生相与原生相分布比值法(RSP)来估测环境风险.沉积物在未受污染的条件下,大部分重金属都分布于矿物晶格和颗粒物包裹膜的铁-锰氧化物中.而沉积物在受污染的条件下,人为源的重金属元素较多被吸附于颗粒物表面或与颗粒物中的有机质结合.根据水系沉积物各地球化学相自身的起源和重金属的来源,Hakanson(1980)提出将颗粒物中的原生矿物称为原生地球化学相(primary phase),将风化产生物和外来次生物质统称为次生地球化学相(secondary phase),并提出次生相与原生相分布比值法来反映和评价沉积物中重金属的来源和污染水平.具体公式如下:

由表 1可知,在漫湾库区和大朝山库区,沉积物的中值粒径从上游的河流区到下游的湖泊区均呈现明显的下降趋势,两个库区的沉积物中值粒径均值差异较小.在过渡区和湖泊区,因为水坝对水流的阻拦效应,导致水流速度减缓,为河流中悬移质的沉积创造了更加有力的条件(傅开道和何大明,2007).从沉积物中值粒径结果来看,从河流区到湖泊区,各库区沉积物中的细颗粒含量呈现明显的下 降趋势.通过对比相邻的漫湾库区湖泊区和大朝山库区过渡区可以发现,水文条件的不同导致沉积物粒径组成差异明显.总有机碳(TOC)和总氮(TN)均主要来自输入到沉积物中的有机质.漫湾库区中TOC和TN的含量从上游到下游均呈现上升的趋势.在大朝山库区,过渡区的沉积物中TOC和TN的含量与下游的湖泊区相似,均明显高于河流区.漫湾库区沉积物中TOC和TN整体含量均低于大朝山库区.在过渡区和湖泊区,由于沉积条件优于河流区,导致水体中大量有机质随悬移质沉积到沉积物中.沉积物中的细颗粒具有较高的比表面积,对碳、氮及金属元素能表现出不同程度的吸附作用(佘海燕,2005; 成凌等,2007).在沉积物物理结构相似的条件下,输入大朝山库区沉积物中有机质要高于漫湾库区,这是由于梯级水坝的拦截作用使上下游库区有机质源输入强度不同所致.

| 表1 沉积物中重金属、总有机碳、总氮以及中值粒径分布 Table 1 Concentrations of heavy metals,total organic carbon,total nitrogen and mean grain-size in sediments |

从各库区的上游到下游,重金属元素中所有元素均与TOC和TN呈现相似的空间变化趋势.在漫湾库区,Cd和Pb元素的空间变异系数均高于0.4,Al和Cr元素空间变异系数均低于0.3,其余金属元素空间变异系数均位于0.3~0.4之间.在大朝山库区,除Al和As元素变异系数低于0.3外,其余金属元素变异系数均高于0.4.空间差异性较大的金属元素受水电建设影响较为明显;空间差异较小的金属元素以沉积物母质影响为主.空间根据两个库区重金属元素均值对比结果来看,砷(As)、镉(Cd)和锌(Zn)元素的含量在漫湾库区较高;铬(Cr)、锰(Mn)、镍(Ni)和铅(Pb)元素的含量在大朝山库区较高;铜(Cu)元素含量在两个库区差异较小.这一方面是由于梯级水坝的拦截效应,从漫湾库区下泄到大朝山库区的泥沙受漫湾大坝拦截而减少了40%以上(Fu et al., 2008);另一方面是梯级水坝的时间效应,由于漫湾水坝运行时间长于大朝山水坝,所以在外来源输入强度相同的条件下,漫湾库区的沉积物积累重金属的量可能高于大朝山库区.Cd、As、Zn元素主要来源于电镀厂、金属冶炼和采砂场(罗燕等,2011; 罗伟权等,1983),这些重金属在漫湾库区及其上游的外源输入和漫湾水坝较长运行时间内的累积效应可能是造成漫湾库区含量较高的主要原因.由于Cu属于生命构成元素,在沉积物中常与有机质结合(廖启林等,2005; 史小丽和秦伯强,2010).Cr、Ni、Mn元素的差异可能受到库区周边土壤中原生矿物质和外来输入源差异性的共同影响,需要从赋存形态角度进一步分析.实地调查结果表明,大朝山库区两岸农田面积比例明显高于漫湾库区.梯田内农作物的种植带来更多的有机质和农药残留的输入,造成了Mn、Pb元素在大朝山库区含量上升.

3.2 沉积物中重金属元素赋存形态分析沉积物中不同赋存形态重金属含量见图 2.各区域沉积物中的As元素主要以残渣态为主,其次是有机质态,其余形态含量较少.残渣态的As元素在漫湾的过渡区和湖泊区含量明显高于大朝山库区.各库区中,有机质态As呈现出从河流区到湖泊区上升的趋势.Cd元素主要以可交换态为主,其余形态含量相近.从河流区到湖泊区,各库区均呈现可交换态Cd含量逐渐上升的趋势,且漫湾库区整体高于大朝山库区.Cr元素主要以残渣态为主,其含量从河流区到湖泊区逐渐上升,且大朝山库区残渣态Cr含量明显高于漫湾库区的相同区域.Cu元素主要以残渣态和有机质态为主,除漫湾库区的湖泊区外,其余区域残渣态含量均高于有机质态.残渣态和有机质态Cu元素从河流区到湖泊区均呈现含量升高的趋势.Mn元素主要以可交换态和残渣态为主,且在各区域中可交换态含量均高于残渣态.还原态Mn元素含量仅次于可交换态和残渣态,在大朝山库区的湖泊区中也同样占有较高的比例.从河流区到湖泊区,Mn元素的主要赋存形态的含量均呈现上升的趋势.Ni元素主要以残渣态为主,其空间变化趋势与Cr元素相同.Pb元素在漫湾库区主要以可还原态、有机质态和残渣态为主.从漫湾库区的上游到坝前,可还原态和有机质态Pb元素含量呈现上升的趋势,有机质态比重逐渐增加.Pb元素在大朝山库区主要以有机质态和残渣态为主,有机质态和残渣态从河流区到湖泊区呈现上升的趋势,且有机质态比重增加较为明显.Zn元素主要以残渣态为主,其余赋存形态含量相似.在漫湾库区,过渡区的残渣态Zn含量与其他形态较为接近,其余区域残渣态含量明显高于其他形态.漫湾库区Zn元素除残渣态外的赋存形态含量均高于大朝山库区.大朝山库区Zn残渣态含量明显高于漫湾库区同区域的含量.

|

| 图2 重金属赋存形态空间分布 Fig.2 Spatial Distribution of Heavy Metals Speciation in Sediments |

在重金属的不同赋存形态中,可交换态属于较易释放的形态,可还原态、有机质态和硫化物态属于较难释放的形态,残渣态属于极难释放的形态(刘恩峰等,2007; 卢少勇等,2010; 王沛芳等,2012; 余秀娟等,2013).残渣态的重金属元素对环 境风险极小,然而可交换态比重较高的元素(Cd和Mn)应重点关注.以有机质态为主的重金属元素,可能源自于有机质的直接输入,或者由可交换态与有机质官能团的络合作用,其空间分布与有机质呈现一致性(郭微等,2012; 陈同斌和陈志军,2002).残渣态主要来自于土壤母质,以残渣态为主的重金属元素主要受到区域背景值的影响.受水坝建设影响,这些重金属元素较易随悬移质沉积于过渡区和湖泊区的库底,但是并不受到沉积物中有机质蓄积的影响(贺玉琼等,2009; 付保红等,2005).总体上,在水坝建成后,重金属元素在有机质蓄积和细颗粒含量上升的影响下,造成在库区的过渡区和湖泊区沉积物中含量较高.根据我们以前在本区域的研究结果(赵晨等,2014),Cd和As的潜在生态风险较高,其余元素处于低风险或无风险等级.本研究中As元素主要以残渣态和有机质态为主,尽管受水坝建设影响,大量沉积在过渡区和湖泊区,但在有机碳大量蓄积的环境中,较难释放于水环境中,其潜在风险可以降低.Cd元素主要是可交换态为主,当水体酸性增加时,较易释放到水体中,被水生生物所吸收,应重点关注.虽然Mn元素的可交换态含量较高,但由于其全量处于安全浓度范围内,因此风险较小.本研究中,因水库建设导致的有机质蓄积效应对As、Cu、Mn和Pb元素的螯合固定作用较为明显,增强了重金属蓄积在沉积物中的稳定性(李功振等,2007).但是,由于有机质在活性有机质的作用下,也存在矿化作用的风险,因此有机质态重金属元素也具有释放的可能性.

3.3 重金属赋存形态相关性分析表 2分别表示8种重金属元素的赋存形态的相 关性分析.由表 2可知,As的可交换态与有机质态和中值粒径呈显著相关;可还原态与硫化物态和残渣态呈现显著相关;有机质态与中值粒径、TOC和TN均呈现显著相关.硫化物态与残渣态、TN呈现显著相关.由表 3可知,Cd的可交换态与除残渣态外的赋存形态呈显著相关;可还原态与有机质态、残渣态以及中值粒径、TOC和TN呈显著相关;有机质态与除可还原态外的指标呈现显著相关;残渣态与中值粒径呈现显著相关.Cr的赋存形态中,除了可还原态与中值粒径外,其余形态均与各指标之间呈现显著相关关系.除了Cu的可交换态与残渣态、硫化物态与残渣态之外,各赋存形态之间均呈现显著相关关系;TOC和TN与有机质态和残渣态呈现显著相关.Mn、Ni元素各赋存形态与各指标之间均呈现显著相关关系.Pb的可交换态与可还原态之间呈现显著相关;可还原态与有机质态和中值粒径呈显著相关;有机质态与除可交换态外指标均呈现显著相关;硫化物态与残渣态、中值粒径、TOC和TN均呈现显著相关关系.Zn元素的可交换态与可还原态、硫化物态呈显著相关;有机质态与残渣态、中值粒径、TOC和TN呈现显著相关;硫化物态与中值粒径呈现显著相关关系.

| 表2 重金属元素赋存形态相关性分析 Table 2 Correlation analysis of heavy metals |

本研究中,有机质态重金属元素均与TOC和TN呈现显著正相关,表明此赋存形态受有机质含量影响明显.同属于次生相的各个赋存形态之间的显著相关关系表明各形态之间存在转化关系.赋存形态与中值粒径显著相关关系表明此类重金属的空间分布受到沉积物的吸附能力和水坝建成后改变的水文条件的影响.

3.4 重金属污染水平评价从重金属污染水平结果可知(表 3),As、Cr、Ni在研究区各河段均呈现无污染水平.Cd元素在各区域均呈现重度污染水平,尤其是在各库区的过渡区和湖泊区的污染水平较高,漫湾库区的Cd污染水平明显高于大朝山库区.Cu元素在各个库区均呈现轻度-中度污染水平,在漫湾库区的过渡区和湖泊区污染水平最高,处于中度污染.Mn元素在漫湾库区的河流区和过渡区呈现轻度污染,在漫湾库区的湖泊区和大朝山库区的整个河段均呈现中度污染水平.Pb元素在漫湾库区的过渡区和湖泊区均呈现重度污染,在其余河段处于轻度-中度污染水平.Zn元素在漫湾库区处于轻度-中度污染水平,在大朝山库区处于无污染状态.考虑到RSP法仅考虑次生相与原生相的比例关系,未考虑各区域环境本底值的差异和惰性金属元素(Al、Fe)的影响,因此RSP结果仅可以表征外来源输入导致影响程度,不足以表征重金属元素对于水质和水生生物产生的生态风险大小.考虑到本研究区重金属污染较严重的河段较深,其沉积环境较难受到外界环境因素的干扰,因此污染程度比具有相同RSP值的浅水湖泊低.

| 表3 沉积物RSP污染水平结果 Table 3 RSP results of sediments |

澜沧江中游漫湾和大朝山梯级水坝的建成和运行,使得水中悬移质更容易沉积,显著改变库区沉积物的粒径组成.由于在过渡区和湖泊区沉积条件较好且沉积物细颗粒含量较高,沉积物中碳、氮元素蓄积明显.沉积物中细颗粒组分的吸附能力和有机碳的络合作用使得重金属元素在过渡区和湖泊区蓄积含量高于河流区.沉积物中Cd和Mn的可交换态明显高于其余提取的形态,且与其他形态相关性较高,表明其较易释放到水环境中,形成直接的生态影响.Cu和Pb的各赋存形态以有机质态为主,且与除可交换态外的形态均呈现显著相关,表明其在有机质矿化的情境下可能产生直接生态影响.其余以残渣态为主的重金属元素对河流环境影响较小.在水坝建设影响下,Cd、Mn、Pb和Cu元素在坝前地区污染水平较高,尤其是Cd以可交换态为主,其生态风险管理应予以重视.

| [1] | Caplat C, Texier H, Barillier D, et al. 2005. Heavy metals mobility in harbour contaminated sediments:The case of Port-en-Bessin[J]. Marine Pollution Bulletin, 50(5):504-511 |

| [2] | 陈春霄, 姜霞, 战玉柱, 等. 2011. 太湖表层沉积物中重金属形态分布及其潜在生态风险分析[J]. 中国环境科学, 31(11):1842-1848 |

| [3] | 成凌, 程和琴, 杜金洲, 等. 2007. 长江口底沙再悬浮对重金属迁移的影响[J]. 海洋环境科学, 26(4):317-320 |

| [4] | 陈同斌, 陈志军. 2002. 水溶性有机质对土壤中镉吸附行为的影响[J]. 应用生态学报, 13(2):183-186 |

| [5] | 付保红, 陈丽晖, 朱彤. 2005. 漫湾电站库区生态环境变化分析及治理对策[J]. 国土与自然资源研究, (1):54-55 |

| [6] | 傅开道, 何大明. 2007. 澜沧江干流水库拦沙效应分析与预测[J]. 科学通报, 52(S2):117-122 |

| [7] | Fu K D, He D M, Lu X X. 2008. Sedimentation in the Manwan reservoir in the Upper Mekong and its downstream impacts[J]. Quaternary International, 186(1):91-99 |

| [8] | 郭微, 戴九兰, 王仁卿. 2012. 溶解性有机质影响土壤吸附重金属的研究进展[J]. 土壤通报, 43(3):761-768 |

| [9] | Hakanson L. 1980. An ecological risk index for aquatic pollution control. A sedimentological approach[J]. Water Research, 14(8):975-1001 |

| [10] | 贺玉琼, 李新红, 张培青. 2009. 水利工程对澜沧江干流水文要素的扰动分析[J]. 水文, 29(S1):93-98 |

| [11] | Kummu M, Varis O. 2007. Sediment-related impacts due to upstream reservoir trapping, the Lower Mekong River[J]. Geomorphology, 85(3/4):275-293 |

| [12] | 李必才, 何连生, 杨敏, 等. 2012. 白洋淀底泥重金属形态及竖向分布[J]. 环境科学, 33(7):2376-2383 |

| [13] | 李功振, 韩宝平, 葛冬梅, 等. 2007. 京杭大运河(徐州段)底泥重金属形态分布与有机碳的关系研究[J]. 安徽农业科学, 35(13):3944-3945 |

| [14] | Li J P, Dong S K, Peng M C, et al. 2013. Effects of damming on the biological integrity of fish assemblages in the middle Lancang-Mekong River basin[J]. Ecological Indicators, 34:94-102 |

| [15] | 李小艳, 董世魁, 刘世梁, 等. 2012. 水坝工程对澜沧江中游陆生植物的生态风险评估[J]. 应用生态学报, 23(8):2242-2248 |

| [16] | 梁亮. 2006. 河流沉积物重金属形态分类法的研究[D]. 济南:山东大学. 106 |

| [17] | 廖启林, 黄顺生, 范迪富, 等. 2005. 微量元素在湖积物、土壤的垂向分布与稻谷中的分配[J]. 第四纪研究, 25(3):331-339 |

| [18] | 刘爱菊, 王洪海, 潘嘉芬, 等. 2010. 孝妇河表层沉积物中重金属赋存形态与微生物群落组成[J]. 中国环境科学, 30(8):1103-1109 |

| [19] | 刘恩峰, 沈吉, 杨丽原, 等. 2007. 南四湖及主要入湖河流表层沉积物重金属形态组成及污染研究[J]. 环境科学, 28(6):1377-1383 |

| [20] | 刘琦, 刘世梁, 赵清贺, 等. 2012. 基于移动窗口法的水电开发影响下景观格局梯度分析[J]. 山地学报, 30(5):628-635 |

| [21] | 卢少勇, 焦伟, 金相灿, 等. 2010. 滇池内湖滨带沉积物中重金属形态分析[J]. 中国环境科学, 30(4):487-492 |

| [22] | 罗伟权, 何清溪, 陈国清, 等. 1983. 珠江口海域沉积物对汞、镉的吸附及其解吸作用的研究[J]. 热带海洋, 2(2):126-132 |

| [23] | 罗燕, 秦延文, 张雷, 等. 2011. 大伙房水库表层沉积物重金属污染分析与评价[J]. 环境科学学报, 31(5):987-995 |

| [24] | 佘海燕. 2005. 河湖沉积物对重金属吸附-解吸的研究概况[J]. 化学工程师, 118(7):30-33 |

| [25] | 史小丽, 秦伯强. 2010. 长江中游网湖沉积物营养元素变化特征及其影响因素[J]. 地理科学, 30(5):766-771 |

| [26] | Wang C, Liu S L, Zhao Q H, et al. 2012. Spatial variation and contamination assessment of heavy metals in sediments in the Manwan Reservoir, Lancang River[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 82:32-39 |

| [27] | 王鸣宇, 张雷, 秦延文, 等. 2011. 湘江表层沉积物重金属的赋存形态及其环境影响因子分析[J]. 环境科学学报, 31(11):2447-2458 |

| [28] | 王沛芳, 周文明, 王超, 等. 2012. 太湖沉积物重金属的形态特征及生态风险评价[J]. 重庆大学学报, 35(11):136-143 |

| [29] | 魏国良, 崔保山, 董世魁, 等. 2008. 水电开发对河流生态系统服务功能的影响——以澜沧江漫湾水电工程为例[J]. 环境科学学报, 28(2):235-242 |

| [30] | 余秀娟, 霍守亮, 昝逢宇, 等. 2013. 巢湖表层沉积物中重金属的分布特征及其污染评价[J]. 环境工程学报, 7(2):439-450 |

| [31] | 张晓晶, 李畅游, 贾克力, 等. 2011. 乌梁素海表层沉积物重金属与营养元素含量的统计分析[J]. 环境工程学报, 5(9):1955-1960 |

| [32] | 赵晨, 董世魁, 刘世梁, 等. 2014. 漫湾大坝上下游沉积物重金属与营养元素分布特征及环境风险评价[J]. 环境科学学报, 34(9):2417-2425 |

| [33] | Zhao Q H, Liu S L, Dong S K. 2010. Effect of dam construction on spatial-temporal change of land use:a case study of Manwan, Lancang River, Yunnan, China[J]. Procedia Environmental Sciences, 2:852-858 |

| [34] | Zhu W H, Huang T L, Chai B B, et al. 2010. Influence of the environmental conditions on the fractionation of heavy metals in the Fenhe reservoir sediment[J]. Geochemical Journal, 44(5):399-410 |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36