2. 华中科技大学环境科学与工程学院, 武汉 430074;

3. 上海市环境工程设计科学研究院有限公司, 上海 200071

2. School of Environmental Science and Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074;

3. Shanghai Institute for Design & Research on Environmental Engineering, Shanghai 200071

堆肥化技术作为垃圾预处理方式在国内外得到了广泛认可(Siddiqui et al., 2013;陈朱蕾等,2004;荀方飞等,2013).目前,关于机械生物预处理(Mechanical Biological Treatment,简称MBT)用于生活垃圾预处理的研究已较多,且多数研究集中在预处理对填埋和焚烧特性(鞠茂伟,2012)、污染潜力(何品晶等,2009;李俊飞等,2011;宋彩红等,2012)的影响等方面.例如,有学者研究预处理过程中水分和有机质对垃圾热值的影响(陶华等,2004;杨列等,2014).然而,在MBT技术在世界各地的推广应用中,该工艺在发达国家和发展中国家应用时存在一定的差异性(Trois et al., 2010),因此,需要开展针对性研究.在国内,生物预处理规模化的应用运行研究较少.本研究团队在前期已经针对MBT的工艺开展了模型构建(陈朱蕾等,2006;李希堃,2007)和运行工况优化(杨列等,2011;2012)研究.而预处理后筛分及分选是机械-生物处理技术的核心环节,对筛下物处置和资源回收利用至关重要,目前国内相关研究较少,不利于MBT的规模化推广应用.因此,本文通过现场试验,进一步研究在优化后的运行条件下生物预处理对垃圾筛分和分选特性的影响,为提高资源回收率,减少垃圾最终处置量提供参考.

2 材料与方法(Materials and methods) 2.1 实验材料与设施实验材料为宜昌市垃圾综合处理场内进场新鲜生活垃圾.实验场地为宜昌垃圾综合处理场的垃圾一级发酵仓(图 1),共堆置2个平行发酵仓,共设置2个仓的平行堆体.

|

| 图1 发酵仓结构示意图 Fig.1 Schematic diagram of the fermentation chamber |

本实验利用一级发酵仓进行预处理,根据前期研究(杨列等,2011)确定的较优条件进行预处理,即堆体高度约4 m,调节进仓垃圾水分在40%~50%,每30 min风机送风8 min的底部送风方式(风机的通风量约3166 m3 · h-1),根据现场条件,每天风机开启8 h.采样和组分分析时均采用四分法进行取样.

试验过程中监测的指标有:原始物料组分、容重、筛分情况、水分、pH、总氮、总磷等.监测方法如下:容重:进仓前后的容重测定方法参照《城市生活垃圾采样和物理分析方法》CJ/T3039-95;筛分:采集50~100 kg物料通过孔径为27 mm×27 mm的振动筛进行筛分,分别称量筛上物和筛下物的质量;水分:采用FD-C型堆肥专用水分传感仪测定;pH:称取垃圾样品50 g于500 mL锥形瓶中,再加入250 mL蒸馏水,振荡30 min,然后再静置30 min,之后再用pH计测定;总氮:测定方法参考《城市生活垃圾全氮的测定半微量开氏法》CJ/T 103-1999;全磷:测定方法参考《城市生活垃圾全磷的测定偏钼酸铵分光光度法》CJ/104—1999.

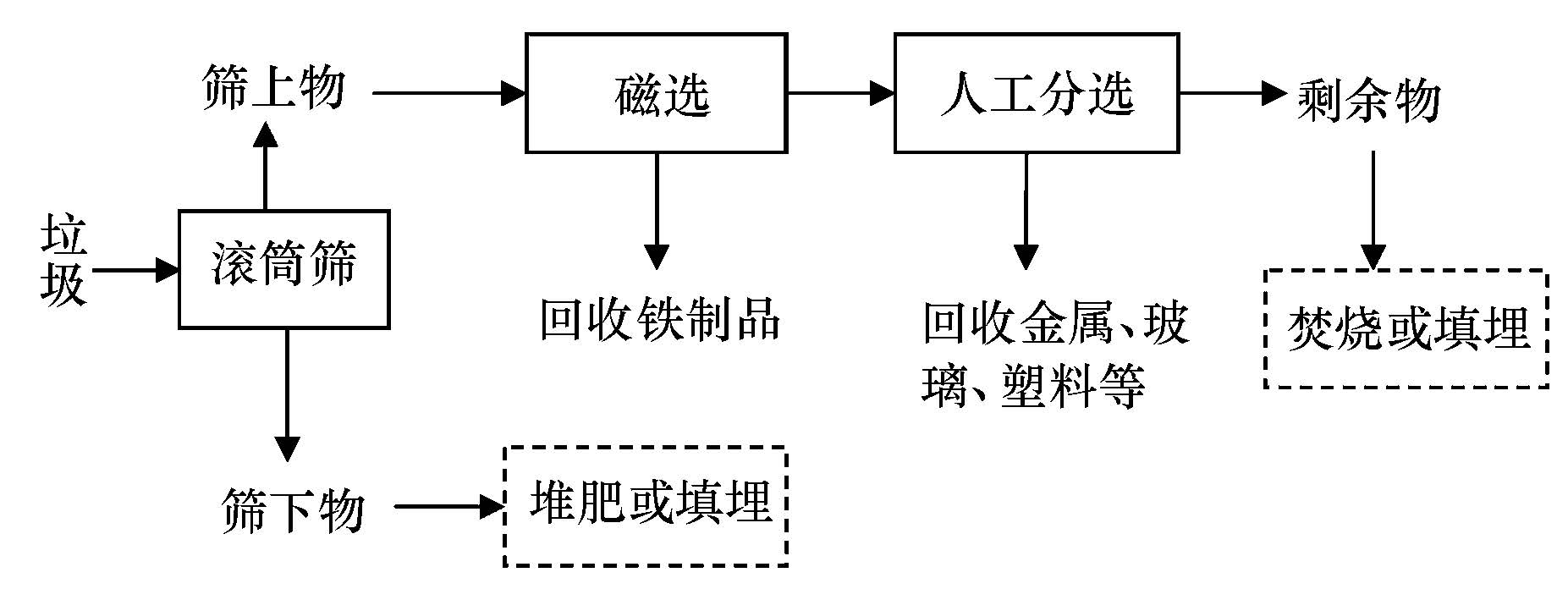

2.3 分选试验方案从堆高下降速度看,16 d后堆体高度下降速度极小,故预处理时间设为16 d.预处理垃圾和新鲜垃圾经过如图 2所示的筛选线,比较两种垃圾的分选效果.

|

| 图2 垃圾分选线示意图 Fig.2 Schematic diagram of waste sorting process |

分选去除新鲜垃圾和预处理垃圾中的金属、塑料、玻璃、纸张和布匹纺纤等,然后各取相同质量,分别加入已知质量的金属、塑料、玻璃、纸张和布匹纺纤,充分混匀.将混匀后的新鲜垃圾和预处理后垃圾经过分选生产线分选,并将分选出的金属、塑料、玻璃、纸张和织物称重,计算分选效率.

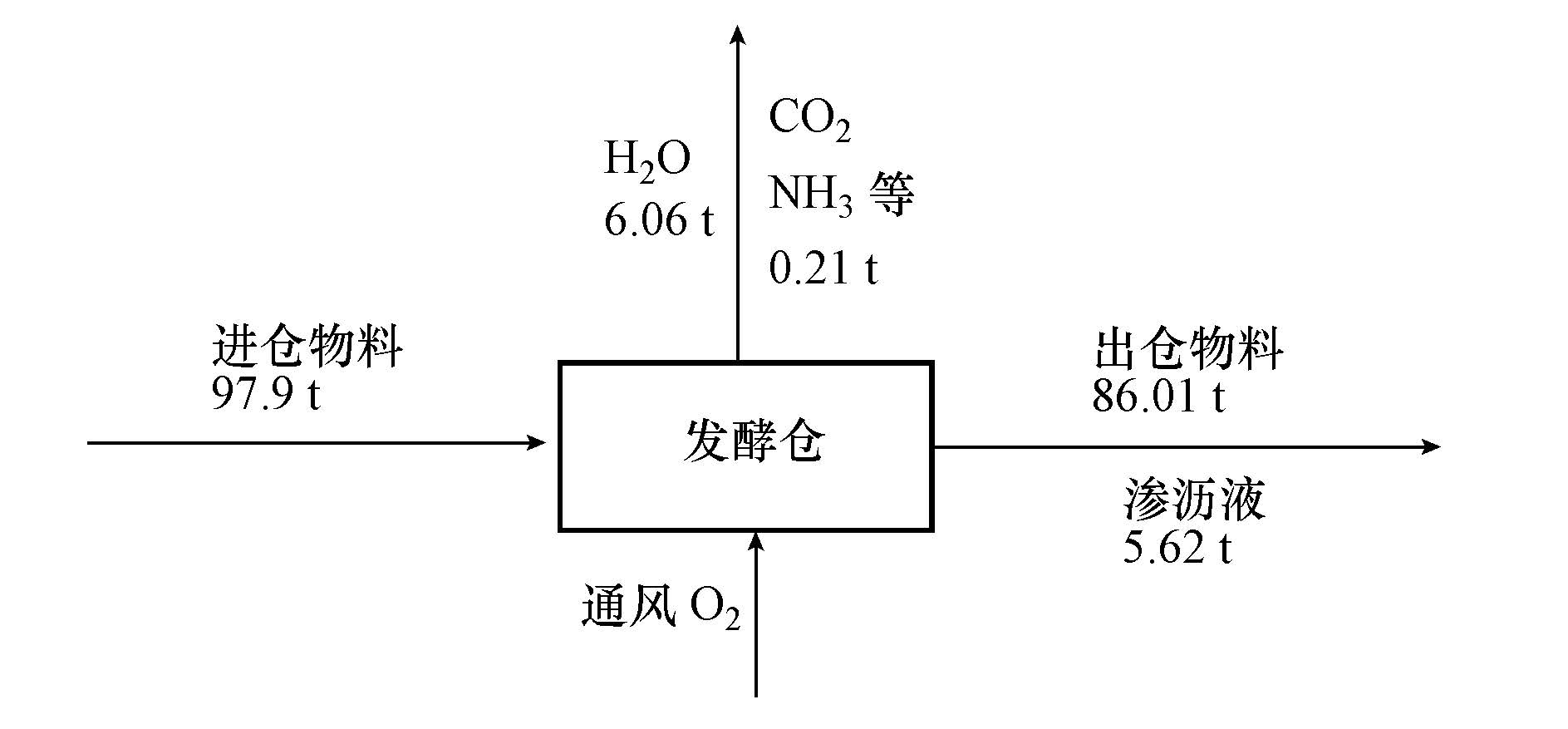

3 结果与讨论(Results and discussion) 3.1 处理前后垃圾特性经过生物预处理之后,垃圾的理化特性都发生了显著变化(表 1).物料平衡计算可有效分析预处理的效率(De Araújo Morais et al., 2008),进出仓的物料平衡见图 3,因含水量降低而减重11.68 t,垃圾堆体减重11.89 t,可认为生物降解有机物造成了0.21 t的减重.

| 表1 预处理前后的垃圾理化特性 Table 1 Physicochemical properties of waste with and without pretreatment |

|

| 图3 预处理垃圾物料变化示意图 Fig.3 Schematic diagram of l and fillm aterial variations with pretreatment |

经过十多天的生物预处理之后,垃圾堆体减重11.89 t,最初的垃圾是97.90 t(含水率为42.62%),处理后的垃圾是86.01 t(含水率约34.93%),有机物被微生物消耗,产生的水分和垃圾所含的水分减少主要通过蒸发和渗滤液形式排出(Velis et al., 2009).由于有机物降解,使垃圾粒径和体积减小,容重增加;堆体的体积从275 m3减少到183 m3,体积减少约35%;垃圾的容重从最初的356 kg · m-3 增加到470 kg · m-3.经过生物预处理,有机物不断被降解,垃圾的pH升高;总氮降低,而总磷量有所增加.氨挥发和微生物的同化作用是预处理前20 d氮含量降低的主要机理(De Gioannis et al., 2007).而总磷量有所增加可能是因为随着含水率和挥发分的降低,磷不会形成挥发性物质而比重增大所致.

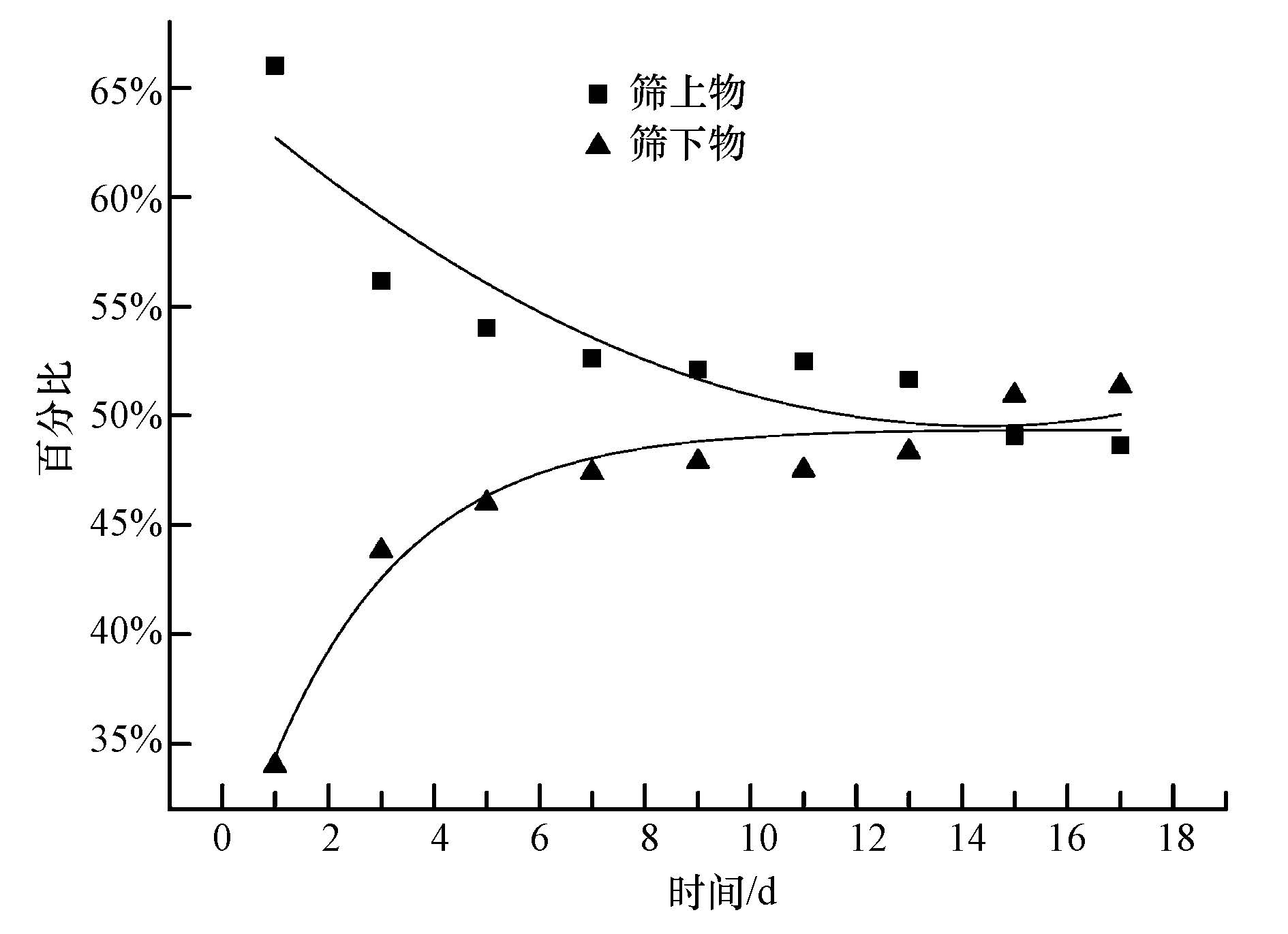

3.2 垃圾筛分变化预处理过程中,微生物利用溶解性有机物、分解易腐性有机物,使大颗粒的有机物变成小颗粒有机物.小颗粒的有机物和灰土等粒径较小的垃圾可以通过筛分和其他的大颗粒垃圾分开.大颗粒的垃圾包括纸类、织品、竹木、金属、塑料等,纸类、织品、竹木等的热值较高可以焚烧利用,金属、塑料等可以回收利用.经过预处理后,垃圾中大部分的有机物粒径都发生了变化,对后续的筛分分离有很大的影响.在预处理过程中对不同时期的垃圾进行筛分,结果见图 4.

|

| 图4 堆体垃圾的筛分变化 Fig.4 Variation of waste material screening |

新鲜垃圾筛分时,筛上物占66%,筛下物占34%,筛下物主要是灰土和部分小颗粒的有机垃圾.随着预处理的进行,筛上物所占的百分比逐渐下降,筛下物的百分比逐渐上升,到预处理结束时,筛上物的百分比只约占49%,而筛下物的百分比约占51%,提高了17%,筛下物中的有机物颗粒明显增加.筛上物和筛下物的含水率对比见表 2.Lornage等(2007)试验得到类似的结果,随着预处理时间的增加,小颗粒物料部分会显著增加,通常,筛下部分是由大块物料的降解形成.筛下物主要是已降解的有机物垃圾、部分降解的有机物、煤灰、小石块和灰土等,筛上物主要是塑料、纸类、织物、大的石块和一些大块的部分降解的有机物.预处理前后筛上物和筛下物含水率存在的差异性可能是由于预处理过程中生物干化作用导致游离水减少(Velis et al., 2009),而筛下物主要由易降解的有机质和细粒无机物组成,结合水含量较低所致.

| 表2 筛分过程中含水率的差异特征 Table 2 Differences of moisture content in the process of screening |

分选去除新鲜垃圾和预处理垃圾中的金属、塑料、玻璃、纸张和布匹纺纤等,然后各取相同质量,分别加入已知质量的金属、塑料、玻璃、纸张和布匹纺纤,充分混匀.混匀后的新鲜垃圾和预处理后垃圾经过生产线分选,各种物料的分选情况见表 3.

| 表3 新鲜垃圾与预处理垃圾的分选情况 Table 3 Sorting characteristics of waste with and without pretreatment |

由表 3可见,经过生物预处理后的垃圾,在金属、塑料、纸张、玻璃和织物分选项目上,分选效率都较新鲜垃圾高.其中,金属的回收率提高了约22.01%,塑料的回收率提高了约15.94%,玻璃的回收率提高了约7.55%,纸张的回收率提高了约12.57%,织品的回收率提高了约4.22%.这是因为经过堆肥预处理后,垃圾的含水率逐渐降低,堆料间的粘滞力相应下降,堆料颗粒化程度提高,有利于分选回收,从而使分选效率得以提高.Dias等(2014)发现机械生物预处理可以有效提高玻璃的回收利用率,而分选皮带的倾斜角度有助于石头和玻璃的分离.Lornage等(2007)提出高水分不利于分类,高水分的新鲜垃圾很难处理,预处理垃圾水分较低,易于分类.Trois等(2010)对南非的生活垃圾规模化预处理进行研究发现,简单的干湿分离会显著提高分选效率,含水率在分选过程中有重要影响.相关研究结论在本研究的中试研究中得到了证实.

4 结论(Conclusions)1)经过生物预处理之后,垃圾的理化特性都发生了显著变化.垃圾堆体减重11.89 t,含水率降低约7.69%,堆体的体积从275 m3减少到183 m3,垃圾的容重从最初的356 kg · m-3 增加到470 kg · m-3.经过生物预处理,有机物不断被降解,垃圾的pH升高,总氮降低,总磷量有所增加.

2)随着预处理的进行,筛上物所占的百分比逐渐下降,筛下物的百分比逐渐上升,到预处理结束时,筛上物的百分比只约占49%,而筛下物的百分比约占51%,提高了17%.

3)经过生物预处理后的垃圾,在金属、塑料、纸张、玻璃和布匹分选项目上,分选效率都较新鲜垃圾有不同程度的提高,对金属分选效果提高最显著,达到22.01%.

| [1] | 陈朱蕾,黎小保,周磊,等.2004.堆肥化技术对生活垃圾预处理效果的研究[J].环境卫生工程,12(1):11-13 |

| [2] | 陈朱蕾,李希堃,潘懿,等.2006.生活垃圾生物预处理工艺模型构建[J].环境卫生工程,14(5):35-38 |

| [3] | De Araújo Morais J,Ducom G,Achour F,et al.2008.Mass balance to assess the efficiency of a mechanical-biological treatment[J].Waste Management,28(10):1791-1800 |

| [4] | De Gioannis G,Muntoni A.2007.Dynamic transformations of nitrogen during mechanical-biological pre-treatment of municipal solid waste[J].Waste Management,27(11):1479-1485 |

| [5] | Dias N,Belo N,Máximo A,et al.2014.Recovery of glass contained in the heavy residual fraction of Portuguese mechanical Biological Treatment Plants[J].Journal of Cleaner Production,79:271-275 |

| [6] | 何品晶,邵正浩,张冬青,等.2009.垃圾生物稳定化预处理中填埋污染潜力的变化[J].同济大学学报(自然科学版),37(6):791-795 |

| [7] | 鞠茂伟.2012.混合垃圾机械生物预处理燃烧和填埋特性研究[D].大连:大连理工大学 |

| [8] | 李俊飞,文国来,王德汉,等.2011.农村生活垃圾生物稳定预处理对渗滤液产生及污染潜力的影响[J].农业环境科学学报,30(4):774-781 |

| [9] | 李希堃.2007.生活垃圾生物预处理实验及工艺模型研究[D].武汉:华中科技大学 |

| [10] | Lornage R,Redon E,Lagier T,et al.2007.Performance of a low cost MBT prior to landfilling:Study of the biological treatment of size reduced MSW without mechanical sorting[J].Waste Management,27(12):1755-1764 |

| [11] | Siddiqui A A,Richards D J,Powrie W.2013.Biodegradation and flushing of MBT wastes[J].Waste Management,33(11):2257-2266 |

| [12] | 宋彩红,夏训峰,席北斗,等.2012.生活垃圾生物预处理对As、Pb、Cr生物有效性的影响[J].环境科学研究,25(7):803-808 |

| [13] | 陶华,张劲松.2004.生物堆肥预处理对生活垃圾含水率和发热量的影响[J].环境卫生工程,12(4):196-197 |

| [14] | Trois C,Simelane O T.2010.Implementing separate waste collection and mechanical biological waste treatment in South Africa:A comparison with Austria and England[J].Waste Management,30(8/9):1457-1463 |

| [15] | Velis C A,Longhurst P J,Drew G H,et al.2009.Biodrying for mechanical-biological treatment of wastes:A review of process science and engineering[J].Bioresource Technology,100(11):2747-2761 |

| [16] | 荀方飞,葛亚军,马婧一.2013.生活垃圾生物好氧预处理技术研究[J].工业安全与环保,39(6):63-66 |

| [17] | 杨列,刘婷,陈思,等.2011.生活垃圾机械-生物预处理工艺优化[J].环境工程,29(6):89-93 |

| [18] | 杨列,刘婷,谢文刚,等.2012.生活垃圾预处理后续堆肥化通风方式优化研究[J].环境工程,30(1):74-78 |

| [19] | 杨列,陈朱蕾,唐素琴,等.2014.生物预处理过程中有机质与水分对垃圾热值影响研究[J].环境卫生工程,22(4):19-21 |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35