近海海洋沉积物是海洋中重金属重要的“捕获器”,其重金属具有丰度高、易于准确检测等特点,它记录了人类工业文明中各种污染物质的来源、分布、迁移和转化的历史,是追索海洋污染历史的最佳工具(Valette-Silver,1992; Williams et al., 1978).重金属相对于其环境背景值的变化,在某种程度上集中反映了人类活动对该区域的影响程度,因而具有重要的环境指示意义.近年来,随着海洋资源的开发、海岸带重大工程建设及港口的贸易往来,近岸海域环境污染日趋严重,其中,以重金属污染最为突出,重金属污染物不易降解,毒性较大,会破坏海洋生态系统的稳定.

自20世纪90年代以来,国内许多学者先后对中国近海河口、海湾及潮间带滩涂区域沉积物重金属污染及其生态危害进行了评价(李淑媛等,1990;陈先芬,1991;陈振楼等,2000;陈江麟等,2004;张远辉和杜俊民,2005;秦延文等,2006;于文金等,2007;盛菊江等,2008;盛菊江,2008;夏鹏等,2008;张弛等,2008;柳浩然等,2009;胡宁静等,2011;张雷等,2011;刘明等,2012;陈彬等,2014),其中也有针对南黄海区域的调查研究(乔磊等,2005;李玉等,2005;徐刚等,2012),但大多集中于南黄海北部及中部海域,有关南黄海南部近岸海域的研究则少见报道.本研究借助于2012年“中国地质调查局海洋地质保障工程专项资助项目”在南黄海南部海域进行的底质沉积物相关调查结果,采用地质累积指数法和Hakanson潜在生态危害指数法对该区域近岸海域重金属含量水平进行综合评价,同时利用SPSS统计软件对表层沉积物样品的7种重金属和Al2O3的含量进行主成分分析,研究重金属的可能来源途径,旨在为评价南黄海南部海域沉积物污染状况和海洋环境污染治理提供科学指导.

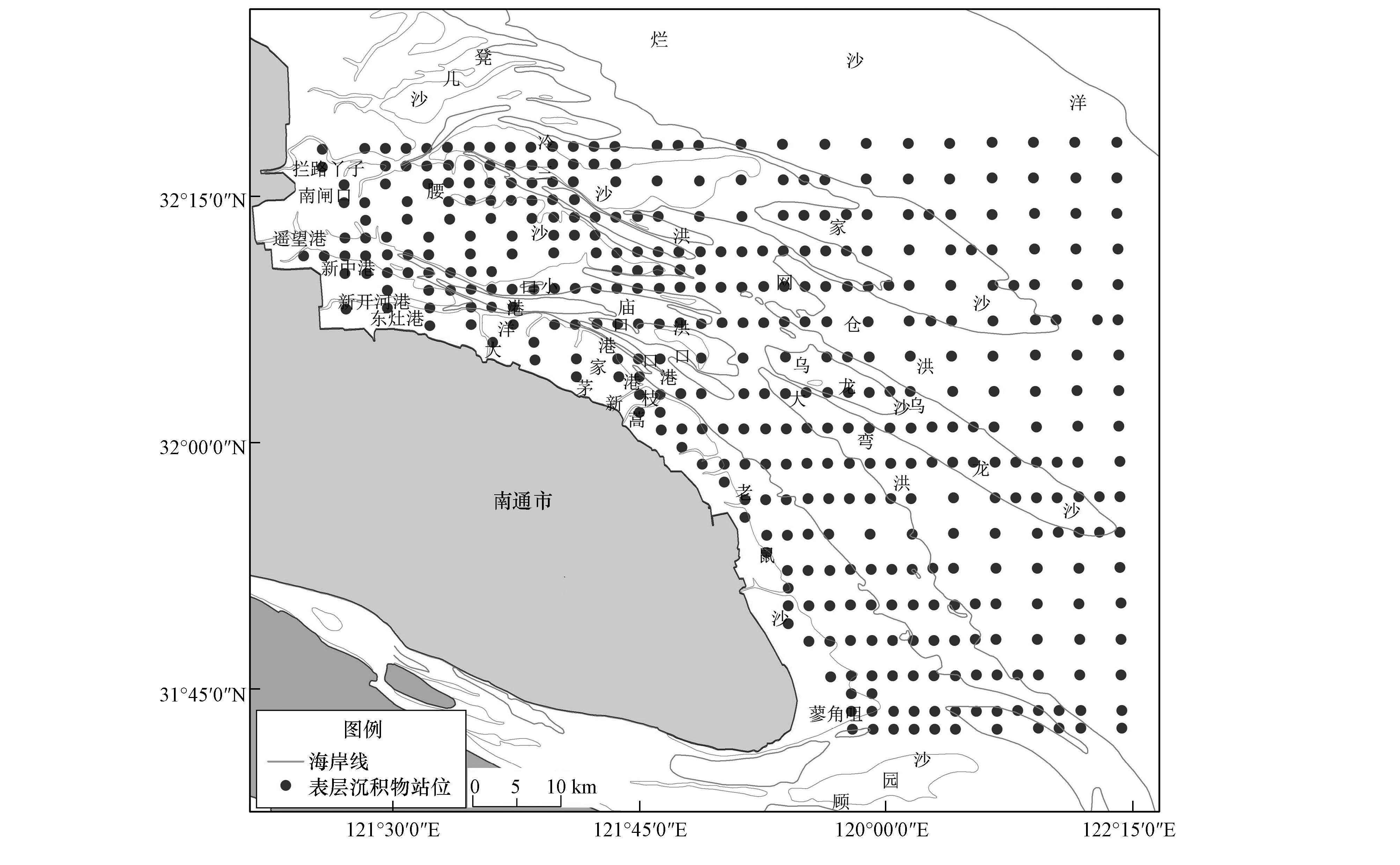

2 材料和研究方法(Materials and methods) 2.1 研究区域及样品采集本研究所采用的沉积物样品均来源于中国地质调查局海洋地质保障工程项目“长江三角洲海岸带综合地质调查与监测(江苏潮间带)”,系2012年7—8月对南黄海南部海域进行地质环境调查时所采集,具体采样站位见图 1.表层沉积物站位采用DGPS定位,取样仪器为箱式取样器,样品自海底取上后,用木勺取顶部0~5 cm的沉积物,装入聚乙烯密封袋中,驱尽空气密闭,置于0~4 ℃环境中保存,回实验室待用.

|

| 图 1 研究区海底表层沉积物调查站位图 Fig. 1 Map showing study area and sampling sites |

取50 g样品用双重纯水洗盐6次后过63 μm尼龙筛,收集 < 63 μm的沉积物,经105 ℃烘干3 h左右,玛瑙研钵碎样至200目待用.

2.2.2 样品前处理准确称取50.00 mg上述预处理样品于聚四氟乙烯溶样内弹中,加几滴高纯水润湿样品,同时作流程空白.每个溶样内弹中加入1.50 mL高纯HNO3(摇匀)、1.50 mL高纯HF,加盖及钢套密闭,放入烘箱中在195 ℃保持48 h以上.冷却后取出溶样内胆,置于电热板上蒸至湿盐状,再加入1 mL HNO3蒸干(以除去残余的HF).然后加入3 mL高纯HNO3(1 ∶ 1),1 mL Rh内标溶液(0.5 mg · L-1),加盖及钢套密闭,放入150 ℃的烘箱中保持24 h,以保证对样品的完全提取.冷却后,将提取液转移至干净的PET(聚酯)瓶中,用Mill-Q水稀释至50.00 g,待上ICP-OES测定.从待测溶液中取10.00 g,用Mill-Q水稀释至20.00 g,待上ICP-MS测定.

2.2.3 元素分析样品中的Cr、Zn、Al、Fe、Mn采用全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES,型号为Icap 6300)进行测定,Cu、Cd、Pb采用美国热电公司生产的电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS,型号为X Series Ⅱ)进行测定.测试过程中采用平行样和水系沉积物国家标准GBW07309(GSD-9)进行质量控制,每测试10个样品中加1个标准样和1个平行样.平行样的相对误差 < 5%,标准物质的回收率在95%~120%之间.

2.2.4 粒度分析粒度分析所用仪器为英国Malvern公司生产的Mastersizer 2000激光粒度分析仪.取表层沉积物适量,以30%的H2O2去有机质,以3 mol · L-1的HCl去除碳酸盐,蒸馏水离心洗盐,经超声波分散后上机测试,得到沉积物粒级全谱分布,并据此计算 < 63 μm沉积物的平均粒径(用Φ值表示),重复测量的相对误差 < 3%,粒度参数计算采用矩法参数(McManus,1988; Goldburg et al.,1963).

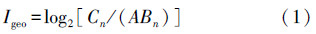

2.3 重金属污染评价方法 2.3.1 地质累积指数法地累积指数法(Igeo,Index of geoaccumulation)(Müller,1969)是由德国海德堡大学沉积物研究所的Müller G提出的,是目前用于水环境沉积物重金属污染定量分析的常用方法(Kraus,1988;王天阳等,2008;成刚等,2010).其计算公式如下:

式中,Cn为n元素在沉积物中的含量,Bn为元素当地沉积母质地球化学背景值,A为考虑各地岩石差异可能会引起的背景值波动而设定的常数,通常取1.5.背景值的选取对评价结果的影响比较明显,因此,应选取研究区域沉积物自身背景值.为确保评价结果更符合区域实际,本研究Cu、Cd、Pb、Cr、Zn的背景值采用相关学者(Lu et al., 1987)所计算的南 黄海海域沉积物中重金属背景值(表 1),Fe和Mn的背景值则采用工业化以前海洋沉积物中重金属的背景值(Fe的背景值为3.10%,Mn为530 mg · kg-1)(赵一阳等,1992).

| 表 1 南黄海及其附近海域沉积物中典型重金属背景值比较 Table 1 Background data of heavy metals in South Yellow Sea and its adjacent sea area |

本文采用Hakanson潜在生态危害指数法(Hakanson,1980),该方法是从重金属的生物毒理性角度对重金属元素进行评价.潜在生态危害指数包括单项污染系数、重金属毒性系数和潜在生态危害单项系数,其计算方法如下:

式中,Cfi为某一重金属的污染指数,可表征沉积物中单个重金属的污染程度;C0i为重金属i的实测值;Cni为重金属i的评价参比值(环境背景值);Cd为沉积物重金属综合污染指数,可表征沉积物中多种重金属元素的综合污染程度;Eri为单个重金属i的潜在生态风险系数;Tri为单个重金属i的毒性响应系数(表 1),反映重金属的毒性水平及生物对重金属污染的敏感程度;ERI为综合潜在生态风险指数.

3 结果与讨论(Results and discussion) 3.1 表层沉积物重金属的地球化学分布特征研究区重金属元素的描述性统计结果表明(表 2),Cd、Pb在所有站点的含量水平均未超过海洋沉积物质量标准(GB18668—2002)(国家技术监督局,2002)所规定的一类沉积物标准值,而Cr、Zn和Cu有个别站点的含量超过了一类沉积物标准,个别站点中Cr含量甚至达到三类沉积物标准.根据Wilding对变异程度的分类(马群等,2010),Cr、Zn、Cd、Pb、Fe、Mn(30.78%、27.63%、33.33%、21.16%、17.86%、25.06%)为中等变异(15% < CV < 36%),Cu(45.06%)为高度变异(CV>36%);尤其以Cu和Cd的变异系数为最高,说明这两种元素分布较不均匀,可能受到人为来源的控制.从偏度来看,7种重金属元素的排序依次为Cr>Cd>Zn>Mn>Fe>Cu>Pb,Cd同样表现得尤为突出,可能受到人类活动的影响导致其含量产生较大幅度的正偏度.

| 表 2 研究区表层沉积物重金属描述性统计结果 Table 2 Descriptive statistics of heavy metals in surface sediments in study area |

从表层沉积物重金属元素空间分布图(图 2)可以看出,各元素高值区主要分布于蒿枝港口以南、大弯洪外段及研究区东北部区域.Cr元素高值区主要分布于蒿枝港口以南老鼠沙附近,低值区则主要分布于研究区-10 m等深线以浅,特别是沙脊及蒿枝港口以北的近岸潮滩区域(图 2a).Zn的高值区主要分布于大弯洪潮流通道外段细颗粒沉积区,最高值在研究区东南角NTB-958站位(图 2b),含量为207.7 mg · kg-1.Cu的高值区主要分布在大弯洪、网仓洪潮流通道的细粒沉积区,以及研究区东北部烂沙洋潮流通道的外段(图 2c).研究区Cd含量大部分介于0.04~0.14 mg · kg-1之间,其高值区主要位于蒿枝港、老鼠沙近岸区域及冷家沙部分海域(图 2d),含量在0.14 mg · kg-1以上.Cr、Cu、Cd和Pb在蒿枝港口南侧均形成一个局部的高值区,可能与该区域近岸排污口所排放的工农业废水和生活污水有关.Pb含量的分布与Zn、Cu具有一定的相似性,其低值区主要分布在研究区西北部及西南部近岸侧,该区域水动力条件较强,大部分为粉砂质砂和砂质沉积,对重金属吸附能力较弱;高值区则主要分布在大弯洪、网仓洪及烂沙洋潮流通道的细粒沉 积区,受表层沉积物粒度影响(图 2e).Fe、Mn高值区也主要分布于蒿枝港口以南近岸区域,大部分区域含量水平不高(图 2f、图 2g).Mn和Fe是海洋沉积物中的主要化学成分,也是典型的变价元素,其迁移富集过程与环境关系密切,其分布可能主要受沉积物中地球化学成分变化的影响(Loska et al., 2003; DelValls et al., 1998).

|

| 图 2 研究区表层沉积物Cr、Zn、Cu、Cd、Pb、Fe、Mn空间分布图 Fig. 2 Spatial distribution of Cr, Zn, Cu, Cd, Pb, Fe and Mn of surface sediments in study area |

与国内典型的河口和海湾相比较(表 3),南黄海南部海域表层沉积物中Zn、Cu的平均含量处于相对较低的水平;Zn含量与东海区域相当,明显低于北黄海区域;Cu含量大致与东海区域相当,明显低于其它海域;Cr含量处于中等水平,高于渤海中部、南海、黄河口、杭州湾,低于胶州湾、东海、长江口、珠江口;Pb含量处于相对较低水平,明显低于其它海域.相对而言,南黄海南部近岸海域表层沉积物重金属污染程度较轻.

| 表 3 研究区表层沉积物重金属元素与国内其它滨岸地区平均含量比较 Table 3 Comparison of average concentrations of heavy metals in surface sediments from study area and other coastal regions |

各重金属元素Igeo计算结果如表 4所示.从单个重金属的Igeo来看,南通近岸海域沉积物中以Cr的污染最为严重(图 3),其总体污染级别为轻度污染,在蒿枝港口以南近岸海域有6个站位出现偏中度污染,在NTB702站位则出现重度污染,可能受到入海排污口排污的影响.Zn、Cu在整个研究区绝大部分区域均保持清洁状态,只有少于7%的站位出现轻度污染.Cd的污染程度分布与Zn、Cu类似,大部分区域均呈清洁状态,在蒿枝港口以南、老鼠沙近岸区域出现轻度污染甚至偏中度污染.Pb在研究区介于清洁与轻度污染之间,超过27.5%的站位出现轻度污染.各重金属元素污染程度依次为:Cr>Pb>Cd>Zn>Cu.

| 表 4 研究区表层沉积物重金属地质累积指数 Table 4 Geoaccumulation indexes(Igeo) of heavy metals in surface sediments from study area |

|

| 图 3 研究区重金属地质累积指数空间分布图 Fig. 3 Spatial distribution of geoaccumulation indexes of heavy metals in surface sediments in study area |

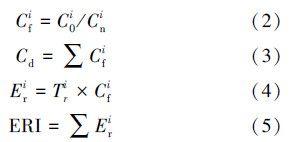

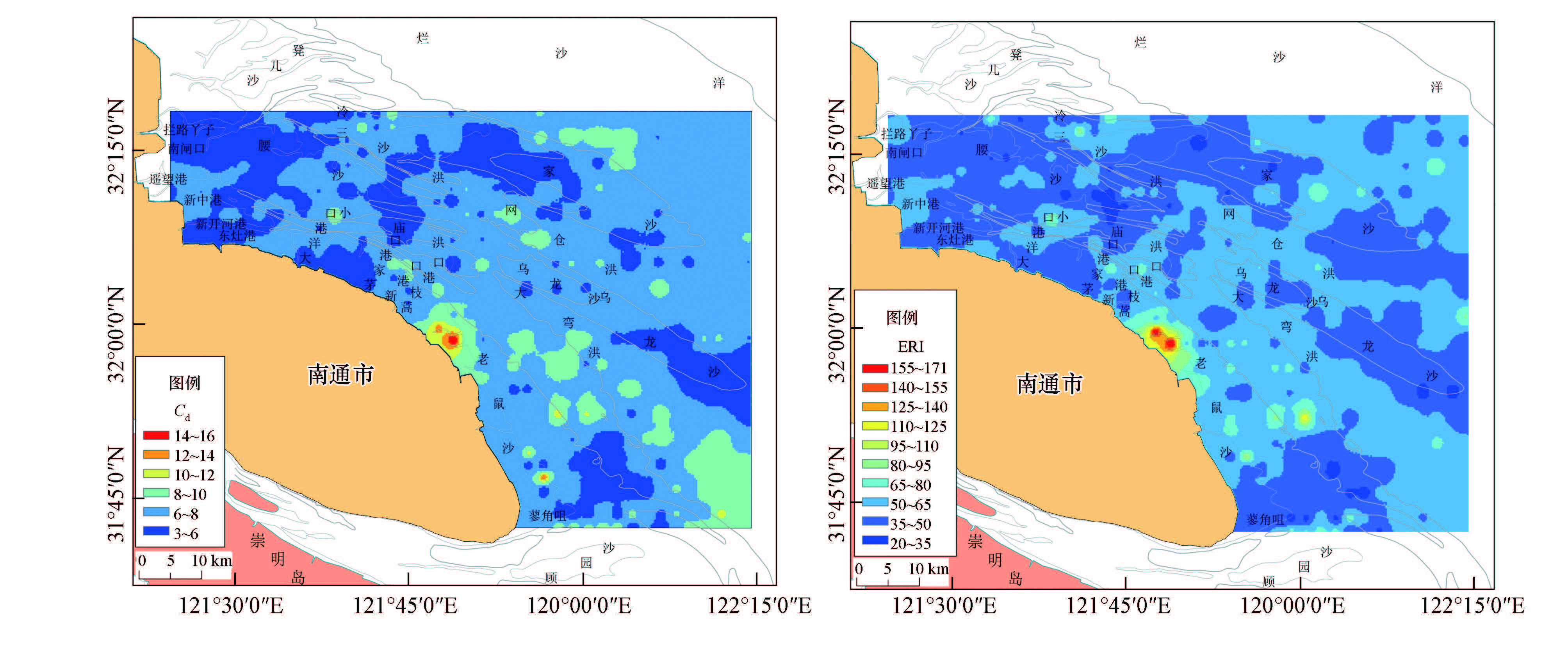

研究区各重金属的单因子污染系数(Cfi)和潜在生态风险系数(Eri)如表 5所示.从单因子污染系数来看,Cu元素Cfi均值小于1,总体属于低度污染水平,但在个别站位达到中度污染水平;其余各重金属污染系数均较高,Cfi均值都大于1,属中度污染水平,其中部分站位中Zn、Cd达到重度污染水平,Cr更是达到严重污染水平.各元素的平均污染程度依次为:Cr>Pb>Cd >Zn>Cu,与地质累积指数法计算结果比较一致.两种方法的分析结果均表明,Cr是研究区主要的污染因子.从综合污染指数Cd来看(图 4),研究区Cd均值 < 8,总体属于低污染水平,约有17%的站位达到中等污染水平,其中以蒿枝港南侧、老鼠沙近岸的NTB702站位污染最为严重,Cd达到15.79,可能与近岸陆源入海排污口排污有关.

| 表 5 研究区表层沉积物重金属单项污染指数(Cfi)、潜在生态危害系数(Eri) Table 5 Single factor evaluation and potential ecological risk coefficients of heavy metals in sediments in study area |

|

| 图 4 研究区表层沉积物重金属综合污染指数(Cd)和潜在生态风险指数(ERI)空间分布图 Fig. 4 Spatial distribution of the comprehensive pollution indexes and potential ecological risk indexes of heavy metals in surface sediments in study area |

从表层沉积物重金属潜在生态风险系数(Eri)计算结果来看,研究区所有站位中Cr、Zn、Cu和Pb的Eri值均 < 40,说明这四种重金属元素的潜在生态危害均处于低风险状态.Cd的Eri均值 < 40,绝大多数站位处于低风险水平,但有72个站位处于中等风险水平,在NTB680、702、822甚至达到了较重风险.各重金属潜在生态危害等级排序依次为:Cd>Pb>Cu>Cr>Zn.其中,Cd是研究区近岸海域最主要的生态危害因子,其他重金属元素风险相对较低.这与Cfi计算结果的排序差异较大,主要是由于生态危害评价考虑了重金属的生物毒理性效应因素,相关结果更难准确反映重金属的潜在生态危害.从综合潜在生态风险指数ERI来看(图 4),研究区仅有蒿枝港口以南近岸区域两个站位的ERI值介于150~300之间,综合生态风险为中等水平,综合生态风险最大的站位为NTB702,是由于该站位Cr、Cd的生态风险较大所致,可能与该处位于陆源入海排污口有关.其余站位ERI值 < 150,处于低风险水平.总体来说,研究区表层沉积物重金属综合潜在生态风险水平较低.

3.3 重金属元素的多元统计分析 3.3.1 重金属元素、Al2O3和平均粒径(Mz)相关性分析应用SPSS Statistics 19.0软件对表层沉积物中重金属元素及Al2O3、平均粒径(Mz)之间进行了Pearson相关性分析,结果(表 6)表明,Zn、Cu、Pb、Fe两两之间在0.01水平上存在显著正相关关系,说明它们可能具有相同的来源及迁移搬运规律.除Cr、Cd、Mn外,各重金属与Al2O3、平均粒径之间也有显著的相关性,表明它们均以自然来源为主,并受到沉积物粒度的控制,符合“元素的粒度控制律”(赵一阳,1980).Zn、Cu、Pb、Fe与Al2O3之间具有显著的相关性,表明其主要来自于大陆碎屑物质,受自然来源明显的影响.Cr、Cd、Mn与Al2O3的相关系数较小,表明其可能受到人为污染源的影响,如工业排污和生活污水等.为了辨识这些重金属元素之间的联系和来源,可通过主成分分析和聚类分析进一步判别.

| 表 6 研究区重金属元素与Al2O3和平均粒径(Mz/Ф)的相关性 Table 6 The correlations between heavy metals and Al2O3, mean grain size (Mz/Ф) in study area |

通过前述相关性分析,发现各重金属元素之间具有显著的相关性,且Bartlett球形度检验相伴概率为为0.00,小于显著性水平0.05,KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)检验统计值为0.808,因此,本研究中的数据适合于作因子分析.

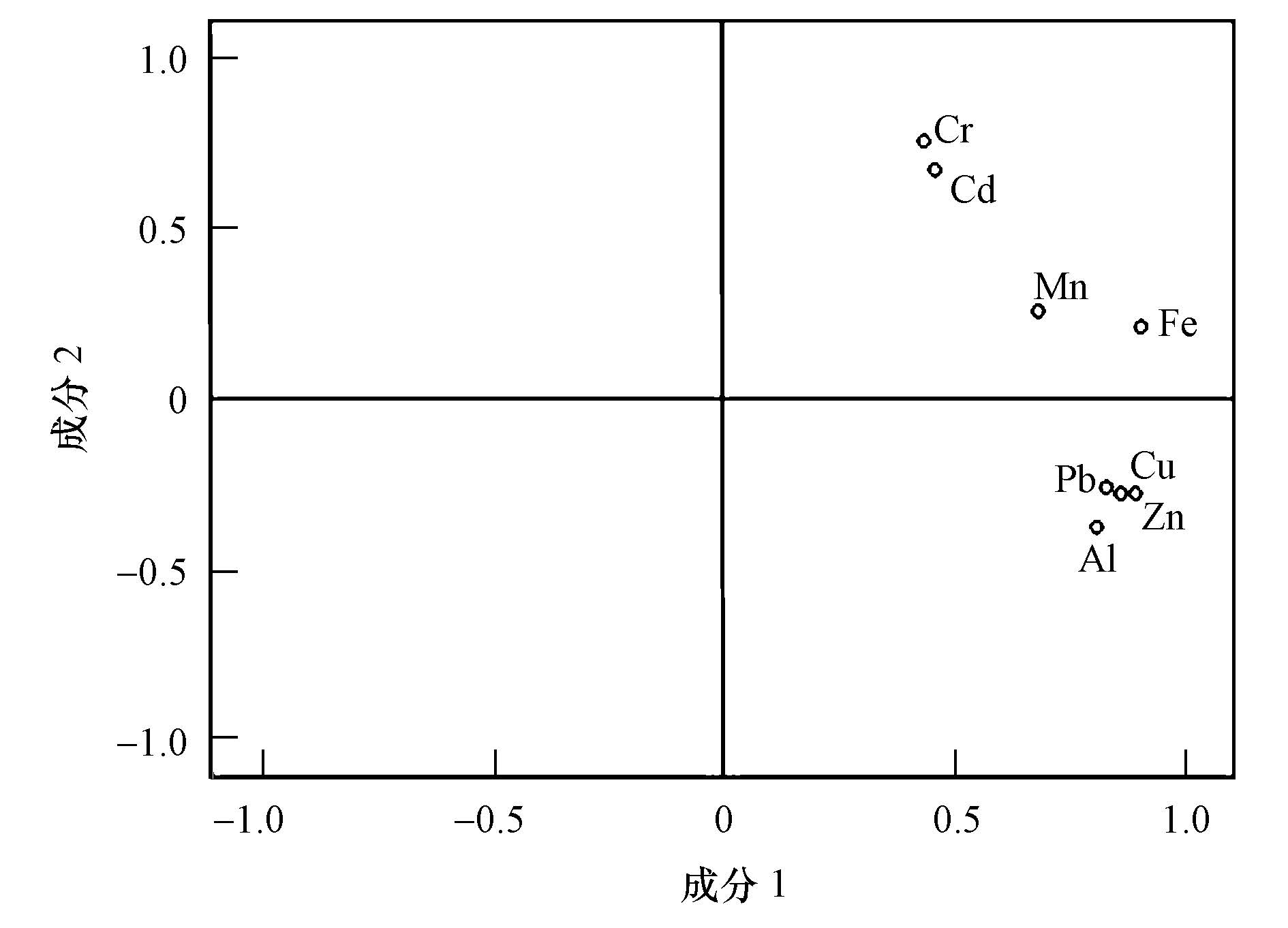

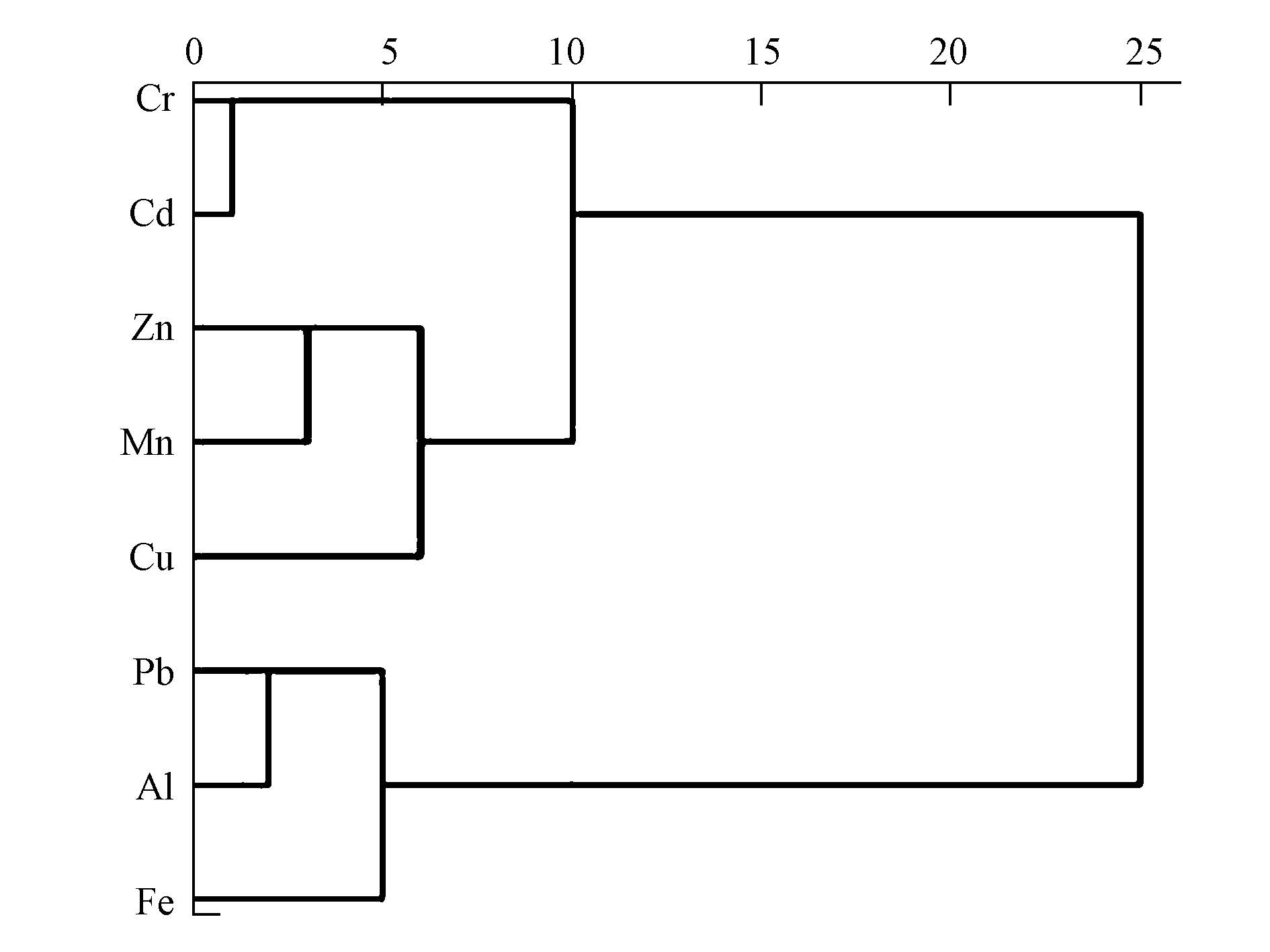

8种金属元素的主成分分析和聚类分析结果(表 7、图 5、6)辨识出了2个主成分(Principle Component,PC),累计解释了总方差的75.88%,两个主成分的特征值为6.07(4.56+1.51=6.07个变量),即前2个主成分已经基本能够反映原来全部数量的大部分信息.聚类分析将7种重金属元素分为2类,分别对应着2个主成分,进一步验证了主成分分析的结果.PC1的贡献率为57.00%,Zn、Cu、Pb、Fe、Mn、Al2O3在PC1上占有较高的正载荷,分别为0.859、0.890、0.833、0.904、0.682、0.809,Cr、Cd则有中等的正载荷.Al2O3是一种相对稳定的元素,在从大陆到海洋的迁移过程中不易受环境影响,其含量几乎完全受陆源细小的铝硅酸盐碎屑控制,是海洋沉积物中陆源成分的重要指标(胡宁静等,2010;盛菊江等,2008).Zn、Cu、Pb、Fe、Mn与Al2O3为一组,且它们与Al2O3的相关性较强(Mn除外),表明这些元素主要来源于大陆风化产物,并通过胶体和矿物颗粒运移(Gibbs,1994),因此,可将PC1作为“自然源因子”.Pb位于整个聚类序列中的后卫,表明它的来源与其它差异较大,除来源于陆源输入外,还可能来源于大气沉降.

| 表 7 研究区表层沉积物中各重金属元素的主成分分析结果 Table 7 Principal component analysis (PCA) of heavy metals of the surface sediments in study area |

|

| 图 5 表层沉积物不同重金属元素与Al2O3的主成分载荷图 Fig. 5 Principal component load of different heavy metals and Al2O3 in surface sediments |

|

| 图 6 研究区表层沉积物重金属元素与Al2O3聚类分析结果 Fig. 6 Clustering tree of heavy metals and Al2O3 in surface sediments in study area |

PC2的贡献率为18.88%,在这一主成分上只有Cr和Cd具有较高的正载荷,分别为0.7593和0.677.这两种元素常常受人为因素的影响,主要来自于肥料和农药的施用,同时还可能来源于电镀、电池、颜料、冶金等行业所排放的“三废”.因此,可将PC2视为“工农业源因子”.当同一种元素在不同的主成分上均有相当的载荷时,可认为具备两种主成分的来源(Wang et al., 2011).Cr、Cd在PC1和PC2上均具有一定的正载荷.因此,由图 5可知,Cr和Cd在PC1、PC2上均具有一定的正载荷,表明这两种元素是混合来源,可能受到自然背景与人类活动的双重影响.

4 结论(Conclusions)1)除Fe、Mn没有可比性的国家标准参考值外,研究区重金属Cd、Pb的含量均低于国标规定的一类沉积物的最高标准;Zn、Cu的含量在绝大部分区域也都低于国标规定的一类沉积物的最高标准,仅在个别站位处高于一类沉积物的限值,为二类沉积物,Cr元素的含量相对较低,大部分属一类沉积物,但在局部站位为二、三类沉积物.

2)重金属元素Zn、Cu、Pb表现出相似的空间变化规律,即高值区主要分布在大弯洪、网仓洪及烂沙洋潮流通道的细粒沉积区,低值区主要分布在研究区西北部及西南部近岸侧粉砂质砂和砂质沉积区.相关性分析也表明,Zn、Cu、Pb、Fe与平均粒径(Mz)呈显著正相关,其分布特征受粒度控制,遵循“元素粒度控制律”.Cr、Cd、Mn与平均粒径(Mz)相关系数较小,其分布特征可能主要受到人类活动或自然地质背景的影响.

3)地质累积指数法评价结果表明,南通近岸海域表层沉积物中Zn、Cu、Cd、Pb整体均处于清洁级别,而Cr则处于轻微污染水平,主要出现于蒿枝港口以南近岸站位,污染程度排序依次为Cr>Pb>Cd>Zn>Cu.

4)潜在生态风险评价结果表明,单因子污染物污染指数排序依次为Cr>Pb>Cd>Zn>Cu,综合评价为低度污染水平.Cu以低度污染为主,仅在个别站位达到中等污染;Cr、Zn、Cd、Pb均为中等污染水平,部分站位中Zn、Cd达到重度污染水平,Cr甚至达到严重污染水平.各元素潜在生态危害等级排序依次为Cd>Pb>Cu>Cr>Zn;综合潜在生态风险评价为低度.值得注意的是,Cr、Cd和Pb在近岸局部地区的富集已成面状分布,应当引起重视和警惕.

5)通过多元统计分析,将7种重金属元素和Al2O3辨识为2个主成分;PC1为自然源因子,包括Zn、Cu、Pb、Fe、Mn、Al2O3;PC2为工农业源因子,包括Cr、Cd;其中,Cr和Cd在PC1、PC2上均具有一定的正载荷,可能受到自然地质背景与人类活动的共同控制.

| [1] | 陈彬,范德江,郭志刚,等.2014.长江口及邻近海域细颗粒沉积物中重金属的空间分布及沉积通量[J].海洋学报,36(11): 101-110 |

| [2] | 陈江麟,刘文新,刘书臻,等.2004.渤海表层沉积物重金属污染评价[J].海洋科学,28(12): 16-21 |

| [3] | 陈先芬.1991.胶州湾环境污染调查报告[J].海洋通报,10(4): 72-78 |

| [4] | 陈振楼,许世远,柳林,等.2000.上海滨岸潮滩沉积物重金属元素的空间分布与累积[J].地理学报,55(6): 641-651 |

| [5] | 成刚,张远,高宏,等.2010.白龟山水库规划区污染特征及潜在生态风险评价[J].环境科学研究,23(4): 452-458 |

| [6] | DelValls T Á,Forja J M,González-Mazo E,et al.1998.Determining contamination sources in marine sediments using multivariate analysis[J].TrAC Trends in Analytical Chemistry,17(4): 181-192 |

| [7] | Gibbs R J.1994.Metals in the sediments along the Hudson River estuary[J].Environmental International,20(4): 507-516 |

| [8] | Goldburg E D,Koide M.1963.Rates of sediment accumulation in the Indian Ocean[M].//Geiss J,Goldburg E D.Earth Science and Meteoritics.Amsterdam: North-Holland publishing Company.90-102 |

| [9] | 国家技术监督局.2002.GB 18668-2002 海洋沉积物质量[S].北京: 中国标准出版社 |

| [10] | Hakanson L.1980.An ecological risk index for aquatic pollution control: a sedimentological approach.[J].Water Research,14(8): 975-1001 |

| [11] | 胡宁静,石学法,黄朋,等.2010.渤海辽东湾表层沉积物中金属元素分布特征[J].中国环境科学,30(3): 380-388 |

| [12] | 胡宁静,石学法,刘季花,等.2011.莱州湾表层沉积物中重金属分布特征和环境影响[J].海洋科学进展,29(1): 63-72 |

| [13] | 黄向青,梁开,刘雄.2006.珠江口表层沉积物有害重金属分布及评价[J].海洋湖沼通报,(3): 27-36 |

| [14] | Kraus M L.1988.Accumulation and excretion of five heavy metals by the saltmarsh cordgrass Spartina alterniflora[J].Bulletin of the New Jersey Academy of Sciences,33: 39-43 |

| [15] | 李淑媛,刘国贤,杜瑞芝,等.1990.渤海湾重金属污染历史—Ⅰ.Zn、Cd背景值及污染历史[J].海洋环境科学,9(3): 6-16 |

| [16] | 李玉,俞志明,曹西华,等.2005.重金属在胶州湾表层沉积物中的分布与富集[J].海洋与湖沼,36(6): 580-589 |

| [17] | 柳浩然,雷怀彦,王蒙光,等.2009.九龙江河口湾表层沉积物中重金属分布及其潜在生态风险[J].厦门大学学报(自然科学版),48(3): 456-460 |

| [18] | 刘明,张爱滨,范德江,等.2012.渤海中部底质沉积物重金属环境质量[J].中国环境科学,32(2): 279-290 |

| [19] | Loska K,Wiechuła D.2003.Application of principal component analysis for the estimation of source of heavy metal contamination in surface sediments from the Rybnik Reservoir.[J].Chemosphere,51(8): 723-733 |

| [20] | Lu S Y,Zhu M Y.1987.The background value of chemical elements in the Huanghai Sea sediment[J].Acta Oceanologica Sinica,6(4): 558-567 |

| [21] | Müller G.1969.Index of geoaccumulation in Sediments of the Rhine River.[J].GeoJournal,2(3): 108-118 |

| [22] | 马群,赵庚星.2010.集约农区不同土地利用方式对土壤养分状况的影响[J].自然资源学报,25(11): 1834-1844 |

| [23] | McManus J.1988.Grain size determination and interpretation[M]//Tucker M.Techniques in Sedimentology.Oxford: Blackwell.63-85 |

| [24] | 乔磊,袁旭音,李阿梅.2005.江苏海岸带的重金属特征及生态风险分析[J].农业环境科学学报,24(增刊): 178-182 |

| [25] | 秦延文,孟伟,郑丙辉,等.2006.渤海湾天津段潮间带沉积物柱状样重金属污染特征[J].环境科学,27(2): 268-273 |

| [26] | 盛菊江.2008.中国两大典型河口及其邻近海域沉积物重金属分布特征和底质环境质量评价[D].上海: 上海海洋大学.1-100 |

| [27] | 盛菊江,范德江,杨东方.2008.长江口及其邻近海域沉积物重金属分布特征和环境质量评价[J].环境科学,29(9): 2405-2412 |

| [28] | Valette-Silver N J.1992.Historical Reconstruction of Contamination Using Sediment Cores: A Review[R].NOAA Technical Memorandum NOS/ORCA 65.California: University of California Libraries.1-40 |

| [29] | Wang H Y,Lu S G.2011.Spatial distribution,source identification and affecting factors of heavy metals contamination in urban-suburban soils of Lishui city,China[J].Environmental Earth Sciences,64(7): 1921-1929 |

| [30] | 王菊英,马德毅,鲍永恩,等.2003.黄海和东海海域沉积物的环境质量评价[J].海洋环境科学,22(4): 21-24 |

| [31] | 王天阳,王国祥.2008.昆承湖沉积物中重金属及营养元素的污染特征[J].环境科学研究,21(1): 51-58 |

| [32] | Williams S C,Simpson H J,Olsen C R,et al.1978.Sources of heavy metals in sediments of the Hudson River estuary[J].Marine Chemistry,6(3): 195-213 |

| [33] | 吴景阳,李云飞,张汀君.1982.环境中若干元素的自然背景值及其研究方法[M].北京: 科学出版社.142-148 |

| [34] | 夏鹏,孟宪伟,印萍,等.2008.广西北海潮间带沉积物中重金属的污染状况及其潜在生态危害[J].海洋科学进展,26(4): 471-477 |

| [35] | 徐刚,刘健,孔祥淮.2012.南黄海西部陆架区表层沉积物重金属污染评价[J].海洋环境科学,31(2): 181-185 |

| [36] | 于文金,邹欣庆,朱大奎,等.2007.江苏王港潮滩重金属Pb、Zn和Cu的累积规律[J].海洋地质与第四纪地质,27(3): 17-24 |

| [37] | 张弛,高效江,宋祖光,等.2008.杭州湾河口地区表层沉积物中重金属的分布特征及污染评价[J].复旦学报(自然科学版),47(4): 535-540 |

| [38] | 张雷,秦延文,郑丙辉,等.2011.环渤海典型海域潮间带沉积物中重金属分布特征及污染评价[J].环境科学学报,31(8): 1676-1684 |

| [39] | 张远辉,杜俊民.2005.南海表层沉积物中主要污染物的环境背景值[J].海洋学报,27(4): 161-166 |

| [40] | 赵一阳.1980.地球化学方面名词解释(续)[J].海洋科学,(3): 33 |

| [41] | 赵一阳,鄢明才.1992.黄河、长江、中国浅海沉积物化学元素丰度比较[J].科学通报,(13): 1202-1204 |

| [42] | 中国环境监测总站.1990.中国土壤元素背景值[M].北京: 中国环境科学出版社 |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35