2. 中国科学院水利部水土保持研究所, 杨凌 712100

2. Institute of Soil and Water Conservation Chinese Academy of Science & Ministry of Water Resources, Yangling 712100

氮、磷流失是造成农业面源污染的主要因素,而农业面源污染已经成为水体污染的主要原因(马立珊等,1997;史志华等,2002;刘静等,2012).因此,减少水土流失、增加坡地保水保肥效应是该地区增加农业生产量和减少面源污染的关键环节,而聚丙烯酰胺(PAM)的改良土壤作用有望能在保持粮食产量的基础上减少水土养分流失.

聚丙烯酰胺(PAM)是一种新型高效土壤结构改良剂,属线型高分子化合物,可溶于水且具有很强的黏聚作用,在全世界范围内得到了广泛的研究与应用,尤其在水土流失严重的黄土高原地区,PAM的施用更加重要.作为土壤结构改良剂,其增加土壤表层颗粒间凝聚力、维系土壤结构、增强土壤抗蚀能力、减少水土流失等作用已被诸多研究证实(Ben-Hur et al., 1989; Nadler et al., 1996).张淑芬(2001)和冯浩等(2001)的研究得出,PAM能够维护土壤团聚体的结构并形成新的团聚体,与水相互作用产生的黏聚作用能有效缓解雨滴对土壤的表面打击并抑制结皮的形成,从而可以增加土壤的入渗能力,减少地表径流,防止水土流失.然而,对于不同地面坡度、土壤类型、不同PAM施用量及施用方法,PAM的影响效应差异较大,PAM的保水、保土、保肥和增产效益也并未达成共识.也有研究得出,PAM对土壤入渗率有着截然相反的效果,比如对于黄绵土而言,PAM不但没有提高其入渗速度,相反是降低了其入渗率(刘东等,2006;Sirjacobs et al., 2000).张长保等(2008)的研究也发现,砂黄土在不同PAM用量下均较对照表现出降低入渗、增加径流,并能有效减少土壤侵蚀,其侵蚀量随PAM用量增加而减少.Lentz(2003)研究得出,PAM 具有降低入渗或提高入渗作用,取决 PAM 的类型、使用剂量、土壤类型及操作方法等.

虽有众多学者(张淑芬,2001;冯浩等,2001;夏卫生等,2002)研究了PAM改良土壤结构,减缓水土流失的功效,但大多集中于PAM在入渗、产流、产沙等方面的影响效应,关于施加PAM对养分流失的研究报导还相对较少.对于黄土高原沟壑区坡地,养分流失与水土流失并存,不同坡度的坡地其水土流失与养分流失过程亦存在差异,因此,探求PAM对养分迁移与流失的影响尤为重要.本研究通过室内人工降雨,探究PAM对不同坡度坡地的产流产沙及氮磷流失的影响,为PAM在黄土高原地区坡地上的应用及推广提供科学依据.

2 材料与方法(Materials and methods) 2.1 试验装置和试验材料在黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室模拟降雨大厅进行人工降雨,采用侧喷式自动模拟降雨系统,喷头高度16 m,雨滴降落终速可达到自然雨滴降落终速的98%以上,降雨特性接近于天然降雨(周佩华等,2000).供试土壤为代表性的黑垆土,采自陕西省长武县王东沟小流域耕地表层0~20 cm的耕层土,原始土壤有机质含量为1.52%,硝态氮含量10.4 mg · kg-1,铵态氮含量0.5 mg · kg-1,速效磷含量5.2 mg · kg-1,土壤质地为粘黑垆土,颗粒组成中砂粒(2~0.02 mm)占 23.18%,细砂粒(0.02~0.002 mm)占43.17%,粘粒(<0.002 mm)占33.65%.供试土壤风干后过5 mm筛,去除石块、植物根系等杂质.实验土槽规格为:2.0 m×0.3 m×0.55 m(长×宽×高).在土槽的径流出口处安装“V”形钢槽收集径流,底部均匀打有小孔,模拟自然透水坡面.土壤装至50 cm处与出口齐平,另外3边有5 cm安全加高以防止雨滴击溅使坡面物质流失.

2.2 试验方法土壤制备:将风干去杂后的土壤混合均匀,按照统一含水量标准15%进行风干晾晒,若含水量低于该标准则进行补水,使全土槽土壤含水量达到预设水平.根据预设容重1.2 g · cm-3分层装槽,共装5层,每层装土厚度为10 cm,夯实并抓毛表面以防止土层之间分离.顶层10 cm土壤称重后再次晾晒,使含水量低于设计标准,产生水量差供配肥用.根据长武当地农民施肥习惯,按照施肥标准P 110 kg · hm-2、N 150 kg · hm-2,统一土槽初始养分含量.用预设含水量水平与顶层干土实测含水量的差值乘以顶层土壤质量,计算出配肥所需水量.按照配肥标准将所需用量的磷酸二氢钙和尿素溶于计算所得水量中,喷洒于顶(表)层所需土壤并混合均匀,用塑料布覆盖静置24 h后装槽.继续用塑料布将土槽覆盖以防土壤水分蒸发使含水量发生变化,静置24 h后进行降雨实验.

PAM的施加:按照1.2 g · m-2的标准(潘英华,2004),称取PAM与5 kg左右土壤混合,均匀撒施于供试土槽内土壤坡面.

降雨过程:降雨强度(雨强)定为1.9 mm · min-1,降雨前多次率定雨强,当降雨大小和均匀度均达到要求时开始降雨试验,降雨历时70 min,重复2场.坡度设计为5°、15°、25°,分为施加PAM和对照两组,均设3次重复.当径流槽地表开始产流,记录初始产流时间,在产流初期10 min内每间隔2 min收集径流水样,之后每隔5 min收集径流水样直到降雨结束.其余径流全部收集在径流大桶内.

取样过程:径流样静置4 h后取上清液冷藏,经过滤后测定水溶性磷、硝态氮、铵态氮.降雨结束3 h后,对每个径流槽挖剖面取样,挖好剖面后观察湿润锋位置并用钢尺测量出入渗深度.在0~4 cm深度内每2 cm取一次样,以后每1 cm取样1个,每次取样横向、纵向分别平行取3个重复,直至取至湿润锋处.径流槽中部每5 cm取一个样,3次重复,测定水分变化.采用0.5 mol · L-1 NaHCO3浸提-钼锑抗比色法测定土壤速效磷;1 mol · L-1KCl浸提法-流动元素分析仪测定土壤硝态氮和铵态氮(王辉等,2008b).

3种溶质流失强度计算公式为:

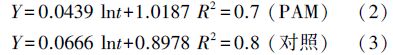

降雨过程中雨滴打击和径流冲刷造成坡耕地土壤侵蚀,土壤改良剂不仅能够改善土壤结构、促进团粒形成,而且能够蓄水保墒.施加土壤改良剂PAM后,不同坡度坡面产流产沙情况有所不同.图 1是5°、15°、25° 3种坡度坡面施加PAM与空白对照两组实验的产流产沙情况.坡面开始均匀产流后,两组处理不同坡度坡面的产流速率随着产流时间的变化均先呈增加趋势,然后在8~10 min左右产流速率趋于稳定值.施加PAM后,5°、15°坡面单位时间产流量均有明显增加,与对照组均存在显著差异性(p<0.05),稳定产流速率分别为(1.15±0.03)L · min-1和(1.17±0.06)L · min-1,为对照坡面的1.13和1.03倍;但25°坡面施加PAM后稳定产流速率略低于对照坡面但差异不显著.不同坡度坡面施加PAM后径流量增加程度大小为5°坡面>15°坡面,这是因为坡面实际承雨面积随着坡度的增加而减小,坡面蓄水量也随之减少,PAM以固体颗粒施于坡面,需吸水溶解后分子链之间的交错网络才能形成,其粘聚作用才能发挥功效,由于25°坡面承接雨量最少,PAM的凝聚作用较为缓慢,因此,25°坡面稳定产流速率最低,总产流量也低于对照坡面.通过用对数函数拟合发现,PAM组与对照组3个坡度产流速率随时间的变化过程均符合对数曲线,以15°坡面拟合公式为例:

两种处理下产沙量的变化趋势为在产流开始0~10 min内,初始产沙量较大,随后产沙速率迅速减少并趋于稳定.因为降雨初期坡面表施的PAM与水作用不充分,PAM尚未完全溶解,对坡面还没有形成保护,所以PAM组初始产沙量也较大;8 min以后,施加PAM组与对照组产沙速率出现差异并开始降低,表明施用PAM的起作用时间约为8~10 min.施加PAM与对照两组中的15°坡面产沙量均为最大,在0~2 min产沙速率分别达到118.9 g · min-1(PAM)和149.1 g · min-1(对照).施加PAM组,3个坡度坡面的稳定产沙速率均在24 g · min-1左右,低于对照组15°(26.3 g · min-1)和25°(36.4 g · min-1)坡面的稳定产沙速率,但差异不显著;而在0.05水平上显著高于对照组5°坡面的稳定产沙速率(9.9 g · min-1).施加PAM的3个坡度坡面总产沙量大小为5°坡面<15°坡面>25°坡面,说明25°时侵蚀量反而减小,这与刘纪根等(2003)的研究结果相同.与对照组相比,施加PAM的5°和25°坡面总产沙量均显著小于对照组(p<0.05),减沙率分别为38.2%和53.9%;而15°坡面减沙率为3.7%,差异不显著.结果说明降雨使坡面湿润后,PAM的网状结构形成,产生凝聚作用,使坡面土壤颗粒粘结在一起,土壤表层结构变得稳定而不容易被径流冲刷侵蚀,因而施加PAM后径流中含沙量减少,且其减沙作用随着坡度的增加而增大.

施加PAM与对照组3个坡度的平均径流深随产流时间变化趋势为:在均匀产流开始后0~10 min径流深度呈增加趋势,随后趋于稳定,5°和15°坡面施加PAM后其稳定径流深度为19.2 mm和18.6 mm,比对照组略大但无显著差异.这是因为在降雨过程中,土壤表面的PAM吸水膨胀后堵塞土壤孔隙,阻碍水分向下运移,且PAM具有黏聚作用,遇水后与表层土壤结合,形成了一层PAM、水和土壤组成的结构稳定的“饱和层”,使土壤入渗能力大大降低.25°坡面由于实际承雨面积最小,产流量最少,PAM发生作用所需时间最长,因此,稳定径流深度较浅,为14.3 mm.

|

| 图1 不同处理下坡面产流-产沙过程 Fig.1 The yield of runoff-sediment under different treatment conditions |

施加PAM后,坡地土壤物理状况发生改变,且PAM对不同坡度产流产沙的影响程度大小不同,进而对土壤养分流失过程产生影响.此外,土壤中不同养分其化学性质不同,流失情况也不尽相同.

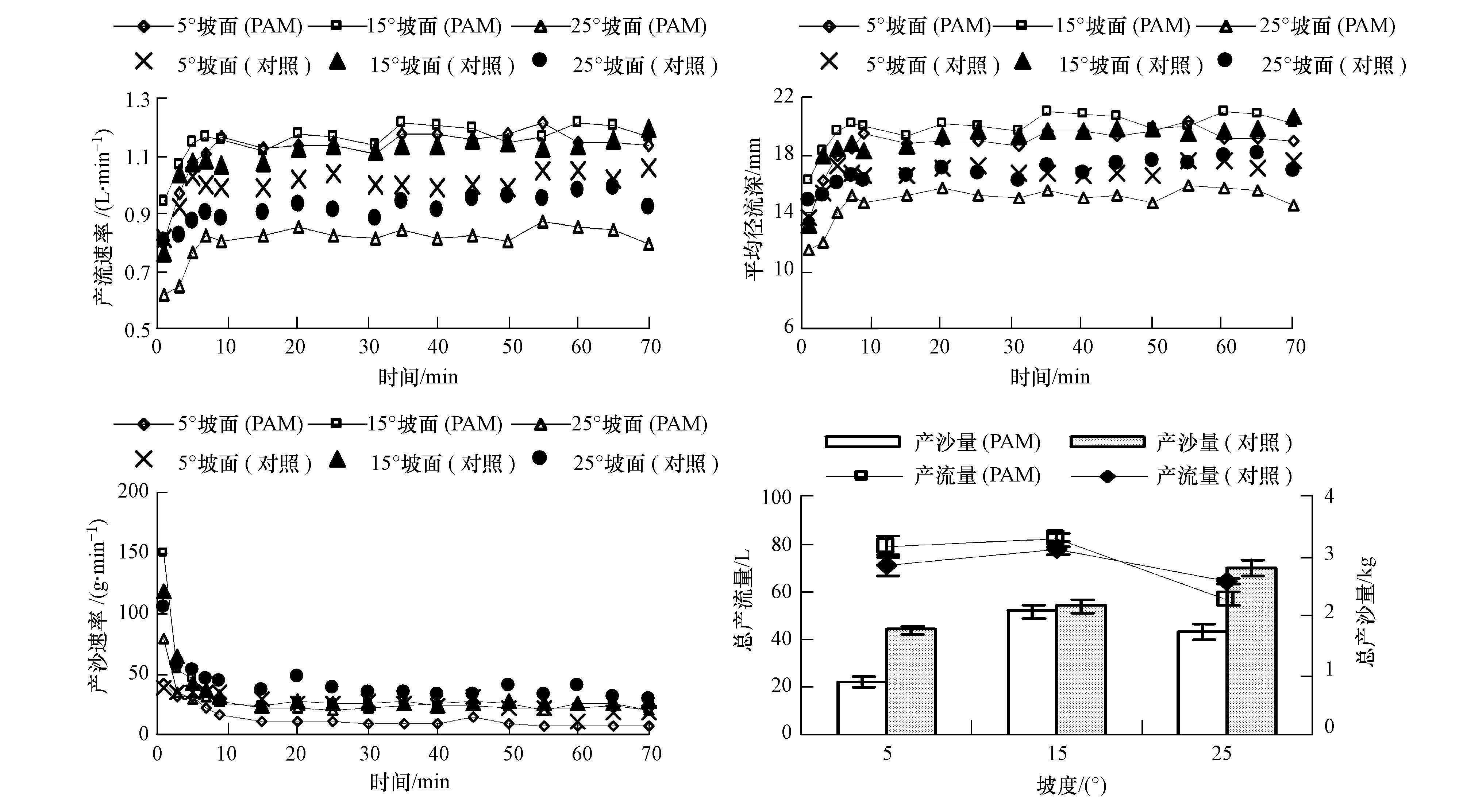

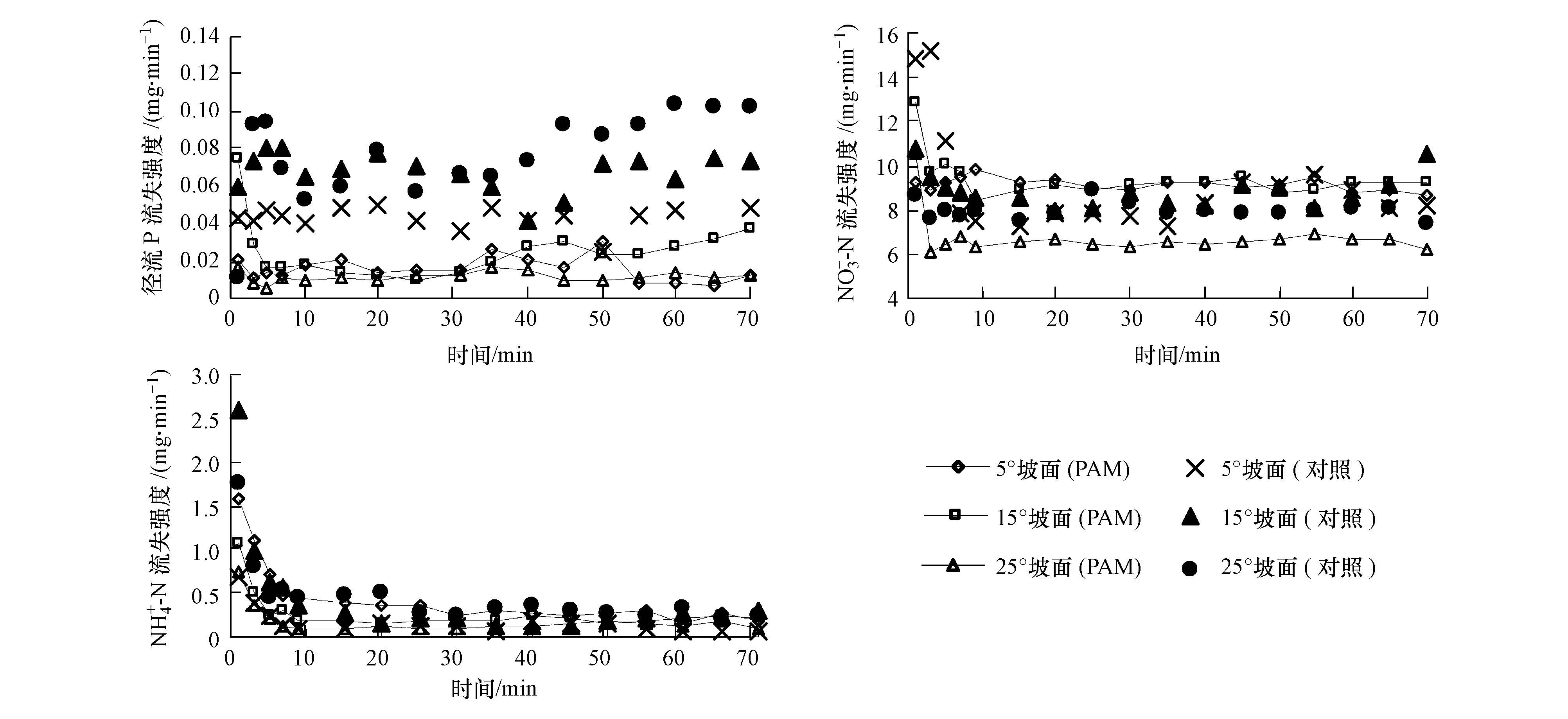

图 2是施加PAM与对照两种处理对径流中水溶性磷、硝态氮和铵态氮浓度随产流历时变化过程的影响结果.3种养分浓度变化均表现为初期径流中养分浓度很高,在产流初期10 min内浓度迅速下降,10 min后基本达到稳定浓度值.从水溶性磷浓度变化趋势图可以明显看出,施加PAM后径流中水溶性磷浓度显著低于对照组磷浓度(p<0.05),且3个坡度水溶性磷浓度稳定值非常接近,平均稳定磷浓度为0.18 mg · L-1(±0.02 mg · L-1),说明PAM对径流中磷浓度有减小作用但不受坡度变化的影响,而对照组3个坡度稳定径流磷浓度的大小为25°坡面>15°坡面>5°坡面.由于PAM发挥了保土功效,抑制了细沟侵蚀的发生,避免表层土壤大量流失,表层以下的土壤养分很难向径流迁移(王辉等,2008a),因此,径流中磷浓度比对照组坡面低.对照组坡面无PAM保护情况下,表层土壤易形成细沟,在雨滴不断打击和径流冲刷下,表层土壤团聚体被分解并逐渐被剥蚀,泥沙随径流大量流失,泥沙中的磷会向径流中不断释放,导致径流磷的浓度较高.此外,施加PAM的15°坡面在0~5 min磷浓度变化梯度最大,这是因为15°坡面在前5 min内产流速率迅速增加且产沙速率减小幅度最大,所以,径流中磷浓度初期达到最大值,随后浓度迅速降低.

径流硝态氮和铵态氮浓度随产流时间变化趋势表现为在0~10 min内先大幅度降低然后趋于稳定浓度.由于硝态氮不易被土壤吸附,施加PAM后径流中硝态氮稳定浓度值与对照组稳定浓度值差异不显著(p>0.05),说明PAM对硝态氮流失特征影响不明显.PAM组3个坡面铵态氮稳定浓度值比较集中,介于0.17~0.18 mg · L-1之间,对照组5°、15°、25° 3种坡面铵态氮稳定浓度值分别为0.16、0.18、0.32 mg · L-1,说明PAM对5°和15°坡面径流铵态氮浓度影响不明显,但对25°坡面径流铵态氮浓度有明显减小作用,减小幅度为43.8%(p<0.05).对照组15°和25°坡面径流铵态氮初始浓度均显著大于PAM组(p<0.05),证明PAM的施用能降低铵态氮初始流失浓度.

|

| 图2 径流磷、硝态氮、铵态氮浓度变化过程 Fig.2 The change of phosphorus,nitrate and ammonium concentration in runoff |

径流中养分流失强度受径流速率和养分浓度两个因素共同影响,施加土壤改良剂PAM不仅影响坡面径流速率,而且影响土壤养分的入渗和流失情况.通过公式(1)来计算3种溶质流失强度.

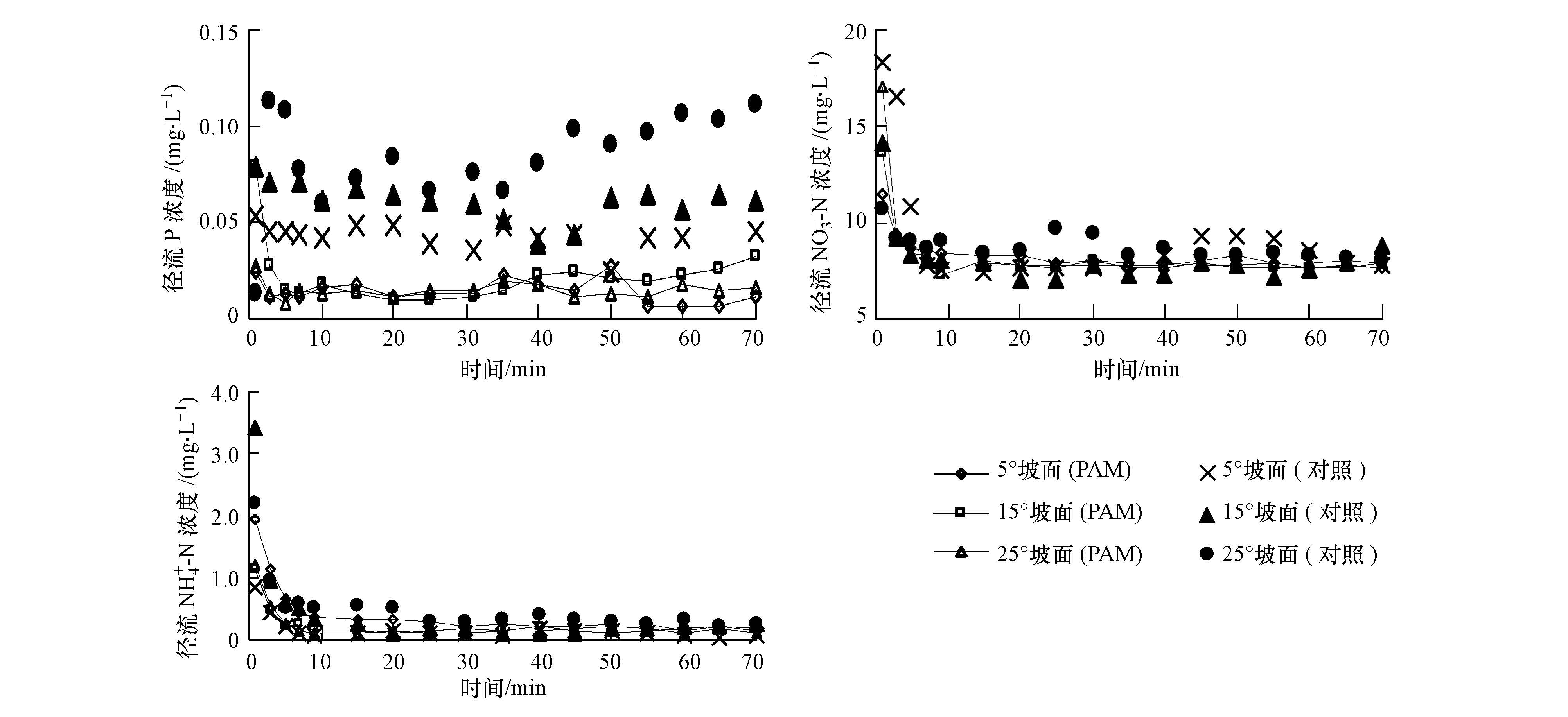

施加PAM与对照两组处理的不同坡面水溶性磷、硝态氮和铵态氮随产流时间流失率的变化如图 3所示.磷的流失强度随产流时间的变化趋势与其浓度的变化趋势一致,对照组3个坡度水溶性磷平均流失强度的大小为25°坡面>15°坡面>5°坡面,且存在显著差异(p<0.05),随坡度增加,磷平均流失强度的递增幅度为75%和14.3%,并且在整个产流时间内,磷流失强度相对稳定,波动不大.施加PAM 后3个坡度磷流失强度显著低于对照,15°坡面在0~5 min内,磷流失强度迅速下降,降幅达到71.4%,与该坡面径流中磷浓度迅速降低的趋势一致.两组处理中,15°坡面硝态氮稳定流失强度均为最大,分别为(9.1±0.8)mg · min-1(PAM)和(8.7±1.1)mg · min-1(对照),施加PAM后,25°坡面硝态氮流失强度显著低于照组(p<0.05),其稳定流失强度为6.6 mg · min-1,而5°和15°坡面硝态氮稳定流失强度均高于对照组.因此,当坡面产流稳定后,施加PAM能有效降低25°坡面硝态氮流失强度,对5°和15°坡面硝态氮的流失则存在增加现象,这与PAM对3个坡度产流速率的影响一致,硝态氮易溶于水,不为土壤胶体吸附,随径流量的增大其流失量也增大.不同处理的3个坡度铵态氮流失强度随产流时间的变化趋势一致,在0~10 min流失强度减小,10 min后达到稳定.通过比较两组处理不同坡度铵态氮稳定流失强度的大小发现:对照组25°坡面流失强度最大,5°坡面最小;PAM组5°坡面流失强度最大,25°坡面最小,PAM对15°坡面溶解态铵态氮流失无影响,表明施加PAM对陡坡(25°坡面)溶解态铵态氮流失有显著减小作用(p<0.05),减小幅度为60.05%,而施加PAM的5°坡面铵态氮稳定流失强度为对照组5°坡面的2.6倍,与5°坡面总产沙量变化一致.

|

| 图3 径流磷、硝态氮、铵态氮流失强度 Fig.3 The erosion intensity of phosphorus,nitrate and ammonium |

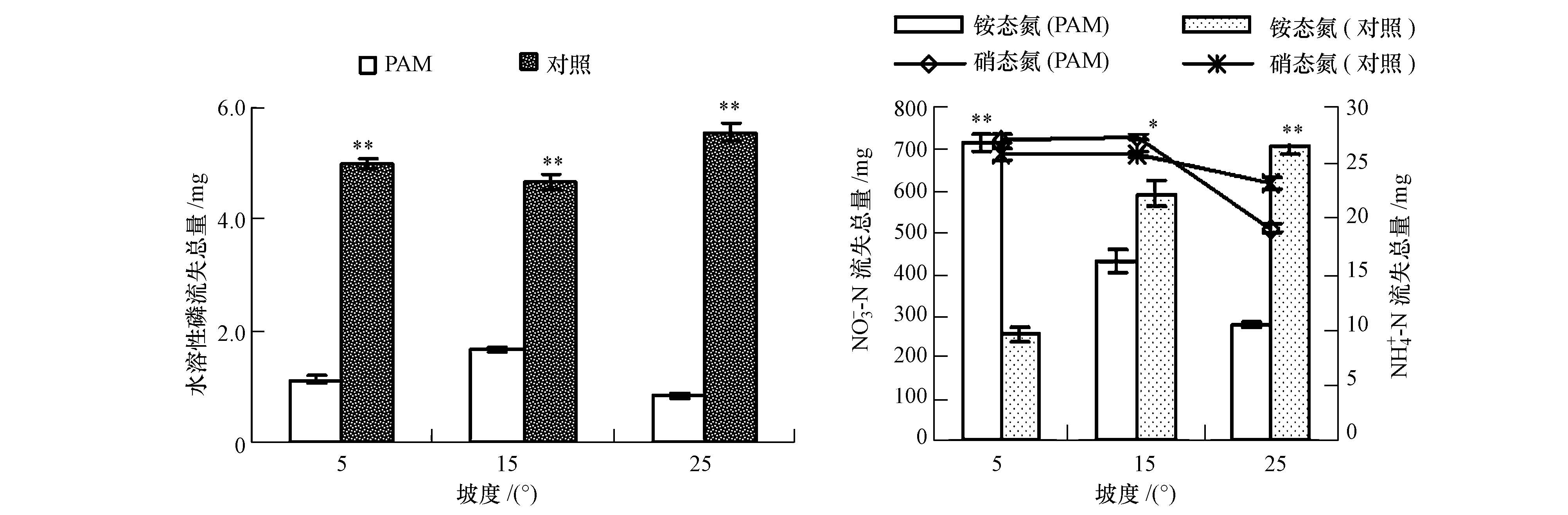

图 4反映了不同处理下水溶性磷、硝态氮、铵态氮流失总量随坡度的变化.施加PAM的3个坡面水溶性磷流失总量最大的为15°坡面,达到1.7 mg;对照组25°坡面水溶性磷流失总量最大,达到5.6 mg.由于施加PAM的3个坡面产沙量小于对照组,径流中与泥沙解吸而进入液体的溶解态磷含量亦随着径流挟沙量的减少而减少,因此,施加PAM后水溶性磷流失总量均极显著小于对照组(p<0.01),减小幅度分别为5°坡面减少了77.6%,15°坡面减少了64.5%,25°坡面减少了85.1%.对于5°和15°坡面,施加PAM后随径流流失的硝态氮总量大于对照组,增加量分别为37.8 mg和42.2 mg,分别占对照坡面流失总量的5.5%和6.1%,施加PAM的15°~25°坡面之间,随着坡度的增加,硝态氮流失总量明显下降,此变化趋势与产流量随坡度的变化一致,PAM处理后的硝态氮流失量与径流量在0.05水平上显著相关,相关系数为0.998.此外,在15°~25°之间不同处理下的硝态氮流失量曲线发生交叉,交叉点大致出现在20°之前,说明施加PAM后径流硝态氮流失总量随着坡度的增加先增加后减少,并在15°~20°之间存在改变PAM对硝态氮影响作用的转折坡度值.施加PAM后的25°坡面硝态氮流失总量显著小于对照组(p<0.05),减少幅度为17.9%,说明PAM有助于减少陡坡硝态氮流失.产流开始时施加PAM的5°坡面径流铵态氮流失总量远远高于对照组(p<0.01),达到对照组的2.8倍,这是因为PAM对5°坡面有增加产流的作用,对于实际承雨面积最大的5°坡面,径流量增加能使尿素中的氮很快溶解并在脲酶作用下水解,很容易在短时间内造成土壤氨挥发进入径流而损失.对于15°和25°坡面,PAM组铵态氮随径流流失量小于对照组,其中,25°坡面的减少作用最大,减少幅度达到60.8%,与对照组存在极显著差异(p<0.01).因此,在15°~25°坡度较大的坡面,PAM能够明显减少铵态氮随径流的流失量,且减少幅度随坡度的增加而增大.

|

| 图4 径流磷、硝态氮、铵态氮流失总量 Fig.4 The total loss of phosphorus,nitrate and ammonium |

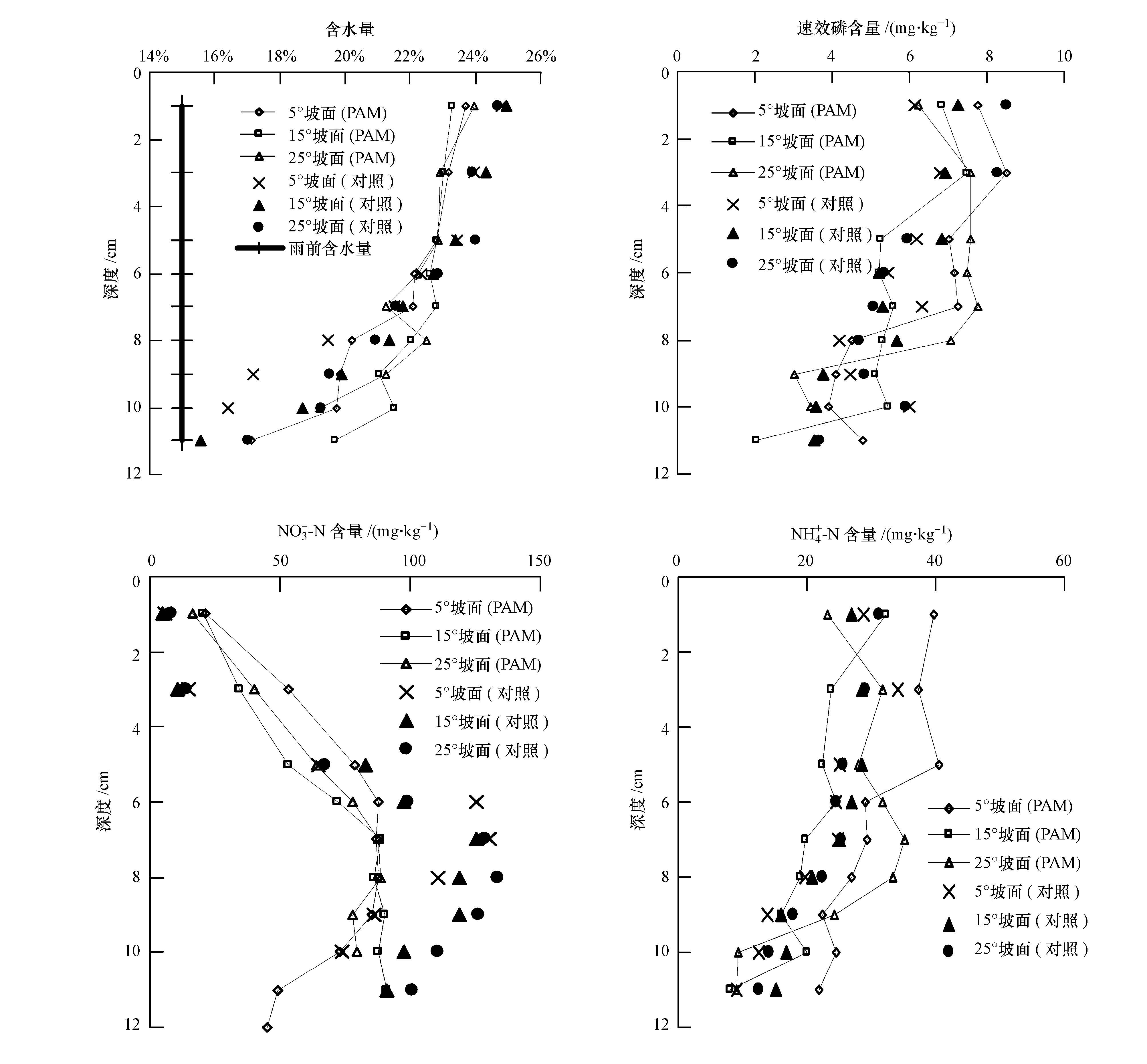

杨永辉等(2007)的研究表明:PAM能够明显改善黑垆土的持水性能.表层土壤施加PAM后土壤入渗状况发生了变化,由图 5可以看出,在0~6 cm土层深度,施加PAM的各坡面含水量随深度增加而减小的幅度不大,并小于对照坡面的减小趋势,以下土壤深度内,随着深度的增加,两种处理的土壤含水量急剧减少,但在10~12 cm土层中,施加PAM的3个坡面土壤含水量要高于对照坡面,因此,施加PAM能影响土壤水分的再分配过程.由于PAM具有较强的持水性(沈丽萍,2005),可以降低土壤水分的深层渗漏,进而也会影响土壤养分的淋溶迁移.不同处理方式下湿润层内土壤速效磷含量随深度变化并无明显差异,整体呈现随深度增加速效磷含量减少的趋势,但减小梯度并不大,这是因为磷容易被土壤固定,很少向土壤深层迁移,其淋溶流失强度较氮、钾等为弱(杨武德等,1999;陈玲等,2013),湿润锋深度内磷含量的垂直分布差异不大.施加PAM后的5°和25°坡面在0~7 cm土层内,速效磷含量稳定在7~8 mg · kg-1,其含量高于对照组,且减小幅度小于对照组,15°坡面,速效磷含量随深度的变化趋势与对照组相比没有明显不同,因此,对于缓坡和陡坡,施加PAM能明显增加土壤对磷的固持能力,减少0~7 cm土层磷随水下移,起到抗淋溶作用.对于硝态氮,施加PAM与对照组坡面都发生向下淋溶,但淋溶程度随深度的变化过程不同.从图中可以看出,在0~6 cm深度,两种处理下的硝态氮均发生明显的向下淋溶,除了在0~2 cm土层PAM组硝态氮含量高于对照组外,以下淋溶趋势一致,无明显差异,但在6 cm深度内PAM组硝态氮总含量高于对照组.在6~10 cm深度,土壤硝态氮含量增加,硝态氮发生积累,且对照组硝态氮含量大于PAM组.由此说明,对照组硝态氮向下淋溶量大于PAM组,施加PAM后减少了3个坡度坡面0~6 cm土层硝态氮的向下淋失.在整个湿润层内,铵态氮含量随深度的增加而减少,对照组3个坡面与PAM组3个坡面铵态氮含量变化趋势无明显差异,但PAM组5°和25°两个坡面铵态氮含量均高于对照组,而15°坡面铵态氮含量则小于对照组,所以,PAM能够减少缓坡和陡坡铵态氮的挥发损失和淋失.

|

| 图5 水分-养分的垂直分布 Fig.5 Vertical distribution of nutrients-water |

本文在3种坡度(5°、15°、25°)条件下,研究了PAM对坡地水土流失和氮磷流失的影响.结果发现:PAM增加了5°和15°坡面的径流量,并减少了3个坡度坡面总产沙量.正如Giménez等(1992)的研究:PAM的长分子链在絮凝水中泥沙的同时,长链的尾部也堵塞了土壤的传导孔隙,从而减少土壤的水力传导.因此,地表施用PAM可能降低土壤入渗,增加径流量;同时,由于其絮凝作用在土壤表面人为的形成结皮,也可能减少径流所引起的土壤损失(陈渠昌等,2006).Ben-Hur等(1997)的研究也证实,在降雨过程中,溶解在水中的PAM起着絮凝剂的作用,PAM很长的分子链中的一部分吸附了土壤颗粒,而其很长的尾部仍在溶液中,将土壤颗粒桥接在一起而絮凝水中的泥沙,使土壤颗粒(泥沙)黏结在一起从而减少了土壤侵蚀.本研究减少泥沙并增加径流的结果与以上学者的研究结果一致.但是,对于25°坡面,表面施加PAM后径流量减少,这一结果可能反映出了PAM减少径流的效应.由于25°坡面坡度大、实际承雨面积小,其坡面径流量本身就小于缓坡.王全九等(2009)的研究也得出,当坡度为25°时,径流量急剧减少.因此,25°时径流量减小的原因包括PAM和坡度两个方面,而且 PAM对黑垆土土壤坡面径流的影响效应是:随坡度的增加先增加径流后减小径流.

本研究中施加PAM后径流中铵态氮初始浓度降低的结果与赵亮等(2011)的研究结果相同,该研究还得出PAM 增强了铵态氮吸附水平,降低铵态氮流失水平.但是,本研究发现,PAM组15°和25°坡面径流铵态氮总流失量均小于对照组,而5°坡面铵态氮流失总量则明显大于对照组,是对照组5°坡面的2.8倍.出现这种差异的原因可能有以下两点:一是坡度不同,赵亮等(2011)研究的坡度统一为10°,实际承雨面积小于5°坡面,5°坡面产流晚但坡面蓄水时间长,土壤中的铵态氮能够充分进入径流,施加PAM更是增加了坡面径流量,因而PAM组5°坡面铵态氮流失量大于对照坡面;二是土壤不同,本研究采用黑垆土,与砂壤土相比,容重小,孔隙多,通透性良好,利于水分入渗,土壤含水量高.综合可知,与对照组相比,施加PAM后的5°坡面径流量大;与赵亮的研究相比,黑垆土土体含水量高,正如高鹏程等(2005)的研究所述:土壤含水量越高,越能促进尿素向铵态氮的转化.因此,PAM组5°坡面径流量的增加利于尿素水解,径流中铵态氮流失量较大.

5 结论(Conclusions)1)施加PAM后增加了5°和15°坡面总产流量却减少了25°坡面总产流量.PAM组与对照组3个坡度产流速率随时间的变化过程均符合对数曲线,决定系数R2均达到0.65以上.PAM组3个坡度的产沙量均少于对照组.

2)施加PAM后径流中水溶性磷浓度显著低于对照组,径流中硝态氮稳定浓度值与对照组稳定浓度值差异不大;PAM对5°和15°坡面径流铵态氮浓度影响不明显,但对25°坡面铵态氮浓度有显著减小作用.

3)施加PAM后,水溶性磷流失总量均小于对照组;径流硝态氮流失总量随着坡度的增加先增加后减少,在15°~20°之间存在改变PAM对硝态氮影响作用的转折坡度值;PAM对陡坡(25°坡面)溶解态铵态氮流失量有显著减少作用,但5°坡面铵态氮随径流流失量有所增加.

| [1] | Ben-Hur M,Fans J,Malik M,et al.1989.Polymers as soil conditioners under consecutive irrigations and rainfall[J].Soil Science Society of America Journal,53(4):1173-1177 |

| [2] | Ben-Hur M,Keren R.1997.Polymer effects on water infiltration and soil aggregation[J].Soil Science Society of America Journal,61(2):565-570 |

| [3] | 陈玲,宋林旭,崔玉洁,等.2013.模拟降雨条件下黄棕壤坡耕地磷素流失规律研究[J].农业环境科学学报,32(1):49-55 |

| [4] | 陈渠昌,雷廷武,李瑞平.2006.PAM对坡地降雨径流入渗和水力侵蚀的影响研究[J].水利学报,37(11):1290-1296 |

| [5] | 冯浩,吴普特,黄占斌.2001.聚丙烯酰胺(PAM)对黄土坡地降雨产流产沙过程的影响[J].农业工程学报,17(5):48-51 |

| [6] | 高鹏程,张一平,张海,等.2005.水热耦合作用下尿素转化为铵态氮的动力学模型[J].植物营养与肥料学报,11(1):21-26 |

| [7] | Giménez D,Dirksen C,Miedema R,et al.1992.Surface sealing and hydraulic conductances under varying-intensity rains[J].Soil Science Society of America Journal,56(1):234-242 |

| [8] | Lentz R D.2003.Inhibiting water infiltration with Polyacrylamide and surfactants:applications for irrigated agriculture[J].Journal of Soil and Water Conservation,58(5):290-300 |

| [9] | 刘东,任树梅,杨培岭.2006.聚丙烯酰胺(PAM)对土壤水分蓄渗能力的影响[J].灌溉排水学报,25(4):56-58 |

| [10] | 刘静,路凤,杨延钊,等.2012.南四湖流域种植业面源污染氮磷源解析研究[J].环境科学,33(9):3070-3075 |

| [11] | 刘纪根,雷廷武,潘英华,等.2003.陡坡耕地施加PAM侵蚀产沙规律及临界坡长的试验研究[J].土壤学报,40(4):504-510 |

| [12] | 马立珊,汪祖强,张水铭,等.1997.苏南太湖水系农业面源污染及其控制对策研究[J].环境科学学报,17(1):39-47 |

| [13] | Nadler A,Perfect E,Kay B D.1996.Effect of polyacrylamide application on the stability of dry and wet aggregates[J].Soil Science Society of America Journal,60(2):555-561 |

| [14] | 潘英华.2004.物理化学调控对土壤水分运动特性的影响研究[D].杨凌:西北农林科技大学 |

| [15] | 沈丽萍.2005.应用聚丙烯酰胺改善砂土保水性的试验研究[J].吉林水利,(3):20-21; 24 |

| [16] | 史志华,蔡崇法,丁树文,等.2002.基于GIS的汉江中下游农业面源氮磷负荷研究[J].环境科学学报,22(4):473-477 |

| [17] | Sirjacobs D,Shainberg I,Rapp I,et al.2000.Polyacrylamide,sediments,and interrupted flow effects on rill erosion and intake rate[J].Soil Science Society of America Journal,64(4):1487-1495 |

| [18] | 王辉,王全九,邵明安.2008a.PAM对黄土坡地水分养分迁移特性影响的室内模拟试验[J].农业工程学报,24(6):85-88 |

| [19] | 王辉,王全九,邵明安.2008b.前期土壤含水量对黄土坡面氮磷流失的影响及最优含水量的确定[J].环境科学学报,28(8):1571-1578 |

| [20] | 王全九,穆天亮,王辉.2009.坡度对黄土坡面径流溶质迁移特征的影响[J].干旱地区农业研究,27(4):176-179 |

| [21] | 夏卫生,雷廷武,刘纪根.2002.PAM防治水土流失的研究现状及评述[J].土壤通报,33(1):78-80 |

| [22] | 杨武德,王兆骞,眭国平,等.1999.土壤侵蚀对土壤肥力及土地生物生产力的影响[J].应用生态学报,10(2):175-178 |

| [23] | 杨永辉,武继承,赵世伟,等.2007.PAM的土壤保水性能研究[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),35(12):120-124 |

| [24] | 张长保,王全九,樊军,等.2008.模拟降雨下PAM对砂黄土养分迁移影响实验研究[J].灌溉排水学报,27(1):82-85 |

| [25] | 张淑芬.2001.坡耕地施用聚丙烯酰胺防治水土流失试验研究[J].水土保持科技情报,(2):18-19 |

| [26] | 赵亮,唐泽军.2011.聚丙烯酰胺施用对铵态氮地表径流迁移的影响及解析模拟[J].农业工程学报,27(3):49-54 |

| [27] | 周佩华,张学栋,唐克丽.2000.黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室土壤侵蚀模拟实验大厅降雨装置[J].水土保持通报,20(4):27-30; 45 |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35