对流层近地面大气高浓度的臭氧(O3)对人体健康,生态系统乃至气候变化有重要影响(Fiore et al., 2009).随着城市化、工业化、机动化的高速推进以及大气活性物质的大量排放(Fu et al., 2013),上海在夏秋季节面临严峻的以高浓度O3为典型特征的光化学污染问题(Geng et al., 2007).以2013年7月到8月上旬为例,环保部发布的实时空气质量监测数据显示,上海近地面O3小时浓度最高可超过400 ug · m-3,是国家二级空气质量标准(小时浓度限值为200 ug · m-3)的2倍之多;2013年7月到8月上旬期间,O3最大小时浓度超标天数高达30 d之多,累计超标小时数长达177 h.如何有效的控制前体物排放以达到改善光化学污染态势是当前空气质量管理面临的重要问题.

挥发性有机物(VOCs)是大气光化学过程的主要参与者,是近地面O3生成的重要前体物(Seinfeld and Pandis, 2006).研究报道,上海市区VOCs的光化学消耗与O3的生成有很好的相关性,其中芳香烃类物质是臭氧生成潜势最大贡献物种(Wang et al., 2013; 王红丽等,2010; 王倩等,2013).研究表明,机动车尾气排放是上海市区VOCs的最大来源,其次是石化化工和溶剂使用的排放(Cai et al., 2010; Wang et al., 2013).然而,上述研究主要是集中在上海市区,目前有关上海市郊区VOCs的污染特征及其对O3生成的影响还鲜有报道.

事实上,O3与前体物排放呈非线性响应关系,受前体物浓度影响呈现较强的地域性差异.在北京、上海和珠三角地区的研究(王雪松等,2009; Wang et al., 2006; Zhang et al., 2008; Zhang et al., 2007; Xu et al., 2006; 唐文苑等,2009; 胡建林等,2005; 赵春生等,2004; Kleinman et al., 2000; Lu et al., 2010a; Lu et al., 2010b)表明,城市地区的臭氧光化学生成一般属于 VOCs控制,而远郊区的臭氧光化学产生则一般属于 NOx控制.王杨君等(2014)利用三维空气质量模型模拟发现在上海市重污染期间,本地污染源对白天高浓度臭氧的贡献最为显著,来自外围的输送对上海臭氧污染也较为明显,工业过程是上海市最大的贡献源,其次是挥发源和交通源.但上述基于三维空气质量模型的研究对污染源排放清单的准确性要求较高.作为三维空气质量模型的一个补充,基于观测的方法/模型(Observational Based Method/Model,OBM)近年来逐渐受到关注.Zhang et al(2008)基于外场观测结果分析了珠三角秋季的臭氧污染态势,并采用OBM模型分析了代表城市及其下风向郊区的超级站点的臭氧光化学生成速率及控制因素(Lu et al., 2010b).目前,基于OBM模型研究上海O3生成的报道还比较少.

因此,本研究分别选取上海市不同功能地区在夏季光化学污染频发季节开展O3及VOCs等前体物观测,研究不同地区O3和VOCs的污染特征;并在此基础上,采用OBM模型开展不同地区O3生成对前体物的敏感性分析,识别不同地区O3生成的主控污染物.

2 实验与方法(Experiments and methods) 2.1 观测方法本研究选取上海市3个地点(徐汇、青浦和南汇)在夏季光化学污染期间(2012年7月27日—2012年9月1日)分别开展O3及其主要前体物NOx,VOCs和CO的观测.O3,NOx和CO等污染物采用空气质量自动监测站在线监测结果,每周采用标准气体进行1次多点校准,每天仪器进行1次自动零点校准,时间分辨率为1 h,仪器精度分别为±3 ppbv(O3)、±7%(NOx)、±5%(CO).

观测期间,分别在2012年7月27—29日、8月13—21日,以及8月28—9月1日3次典型光化学过程同步开展了大气环境VOCs样品采集分析.VOCs采样方法为每天6个样品,具体采样时间段依次为02:00—05:00、05:30—8:30、8:45—11:45、12:00—15:00、15:30—18:30、19:00—01:30,样品采用SUMMA罐采集储存.本研究共采集分析212个有效VOCs样品.

VOCs样品采用TH_PKU-300(武汉天虹)挥发性有机物监测系统分析.大气样品分两路抽入仪器中,其中的VOCs分别被超低温预浓缩系统冷冻富集,经热解析后进入色谱柱,其中一路(C2~C5的碳氢化合物)由FID检测器检出,另一路(C5~C10的碳氢化合物、卤代烃和含氧挥发性有机物)由MS检测器检出.本研究采用PAMS和其他50余种含氧VOCs和卤代烃标准气体(美国Spectra Gases公司)进行VOCs的定性和定量,共计定量分析106种VOCs,分别为30种烷烃、11种烯烃、17种芳香烃、29种卤代烃(x-VOC)、18种含氧VOC(OVOC)以及乙炔.仪器对不同VOC物种的检测限为几十到几百ppt(Wang et al., 2014).仪器每分析5个样品加插1个氮气样和1个1 ppbv的PAMS标准气体样品的分析,用来跟踪评估仪器响应的稳定性和准确性.

2.2 观测地点徐汇测点(XH,31.170°N,121.431°E)位于上海市市区,具体设在上海市环境科学研究院(钦州路508号)培训楼5楼楼顶,测量点离地高度约15 m.观测点以东500 m是交通干道沪闵高架桥,以南150 m是漕宝路,观测点周围主要是居民住宅区和商用写字楼,周围无明显局地污染源,是典型的城市地区.

青浦测点(QP,31.152°N,121.139°E)位于上海市青浦区环保局(公园东路1155号)楼顶,测量点离地高度约20 m.测点位于青浦区中心镇,周边无显著影响的工业污染源,属于城郊地区.测点东侧1 km范围内以及南侧2 km左右靠近高速公路,在特定的气象条件下易受机动车排放影响.

南汇测点(NH,31.048°N,121.801°E)位于上海市浦东新区南汇监测站(曲幽路487号)楼顶,测量点离地高度约25 m.该站点属于典型的郊区,周边无明显污染源,机动车排放影响相较徐汇和青浦少.3个站点的空间分布如图 1所示.

|

| 图 1 本研究中观测点位分布图 Fig. 1 Location of monitoring sites in this study |

基于观测的模型(Observation Based on Monitoring,OBM)是指以观测数据为基础分析光化学污染过程的方法.相对增量反应活性(Relative Incremental Reactivity,RIR)是评估臭氧生成潜势控制因素的重要指标之一(唐孝炎等,2006).臭氧前体物的RIR可以由OBM模型来进行估算.OBM是一种采用CB-IV机理的光化学箱模式,模型的输入包括O3、NO、CO以及分物种VOCs浓度,同时需要输入观测期间温度、H2O浓度、气压等气象参数.模型计算分为两个阶段,第一阶段模拟计算出实测痕量气体的源效应方程:S(X),X=O3、NO、CO、VOCs.就单点观测而言,痕量气体的源效应S(X)的物理意义是局地排放和传输通量的加和值,指征污染物排放量的大小.基于上述计算出的源效应方程,第二阶段的模拟包括一系列改变臭氧前体物源效应方程的灵敏度计算,即通过改变不同的源效应值计算得到不同的O3生成,进而可得到O3生成对不同污染物的敏感性结果.主要一次排放污染物的相对增量反应活性可以由式(1)计算(Lu et al., 2010b):

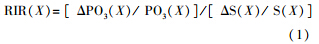

本次观测从7月27日开始一直持续到9月1日,观测期间,上海市前后两次受台风影响,一次是8月2日至11日,上海先后受到“达维”、“苏拉”和“海葵”台风外围的影响,风速较大并陆续出现短时强降水过程,整体有利于污染物的扩散,O3污染的生成得到有效遏止;第2次是8月26日至28日,上海临近海域陆续有两次台风过程,受其影响,上海气象扩散条件有利,无明显降水过程.除上述两个过程外,上海分别在7月27—29日、8月13—21日,以及8月28—9月1日经历了3次较强烈的光化学过程.以徐汇站点为例,3个光化学过程期间,平均温度为(31.1±3.1)℃,日最大辐射的平均值为(755.0±139.1)W · m-2;其中7月27—29日和8月13—21日两个过程期间,日最大温度均超过35 ℃,日最大辐射的平均值高达800 W · m-2,有利于O3的生成.8月28—9月1日受台风后期影响,温度和辐射相较前两个过程较低.

3.1 臭氧污染事件分析图 2是观测期间徐汇、青浦以及南汇3个站点O3小时浓度的时间序列.由图可知,3个站点O3浓度呈现较强的同步性,青浦和南汇站臭氧浓度相关性最弱,R2值为0.6175;而青浦和南汇O3浓度的相关性最强,R2为0.8933;其中在7月26日至29日、8月12日至21日,以及8月28日至8月30日3个时间段内,臭氧呈现规律性日变化曲线;而在其他观测日内,由于受降水等天气现象影响,O3浓度无明显日变化规律.观测期间,3个站点O3最大小时浓度均出现超标现象,具体超标小时数分别为徐汇5 h,青浦1 h,以及南汇4 h;3个站点最大小时浓度依次为106.7 ppbv、94.3 ppbv,以及106.4 ppbv.本研究重点围绕上述3个典型光化学过程观测结果开展讨论.

|

| 图 2 3个站点观测期间O3浓度的时间序列 Fig. 2 Time series of O3 hourly concentrations at three sites(the ambient VOCs were observed during the days in the rectangle areas) |

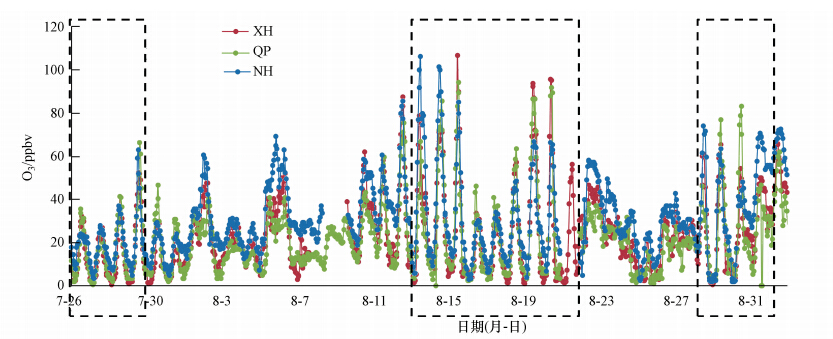

3个站点典型光化学过程期间O3浓度的日变化曲线如图 3a所示.由图可知,郊区点南汇的O3平均浓度为(30.8±22.1)ppbv,明显高于徐汇((24.2±21.8)ppbv)和青浦((24.0±21.7)ppbv)的O3平均浓度.3个点O3最大小时浓度基本一致,白天的日变化曲线比较接近;南汇点夜间O3的平均浓度明显高于其他两个站点,一个重要的原因是南汇点NOx浓度显著低于其他两个点(如图 3b所示),夜间NO对O3的滴定作用较其他两个站点弱(唐孝炎等,2006).

|

| 图 3 3个站点O3和NOx平均日变化曲线 Fig. 3 Diurnal profiles of concentrations of O3 and NOx at three sites |

徐汇和青浦臭氧日变化曲线比较一致,但是徐汇的O3日最低浓度出现在凌晨6:00,比青浦晚1 h.研究报道,O3凌晨浓度达到最低的原因一般是由于夜间NO逐步滴定消耗的结果(唐孝炎等,2006),从图 3a也可看出,夜间O3浓度从0:00开始呈逐渐下降趋势.O3的生成在早上有太阳辐射时启动,当O3的生成超过NO对O3的消耗时,O3浓度开始逐步升高.由图 3可见,3个站点O3凌晨谷值浓度出现的时间均早于当地NOx的峰值出现时间,说明早高峰期间机动车排放的NO对O3的滴定作用并不足以完全消耗由于太阳辐射增强生成的O3.值得注意的是,徐汇站点NOx的早高峰峰值出现时间要比青浦和南汇晚1 h,而晚高峰峰值出现时间又早于青浦近2 h;这可能与两个地区作息习惯有关,一般而言,早上城市外围地区的机动车驶入市区而傍晚再从市区驶向外围城郊地区.由图 3b还可见,青浦站点夜间NOx浓度整体高于徐汇站点,可能是由于在本研究选取的青浦站点1 km外有一条高速公路,夜间仍有大量机动车尾气排放.远郊区点南汇NOx浓度受下班高峰机动车排放影响不明显.

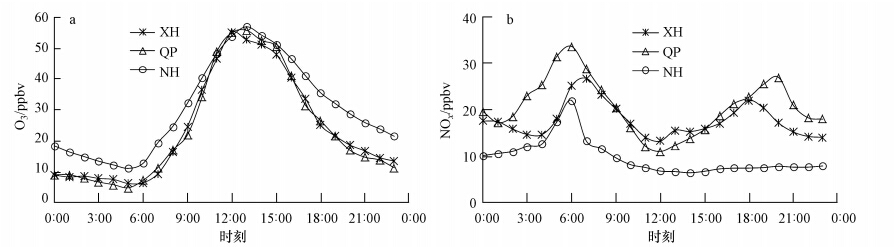

3.2 VOCs污染及组成特征 3.2.1 VOCs时间序列观测期间,VOCs浓度的时间变化曲线如图 4所示,由图可知VOCs浓度变化与O3浓度变化有一定相关性,在O3浓度较大的观测时段(如8月13日至15日,19日至21日,以及28日和29日)VOCs平均浓度为29.8 ppbv,明显高于其他观测时段的平均值19.7 ppbv;3个站点VOCs浓度差异较大,从高到低依次为徐汇((32.1±14.5)ppbv)>青浦((24.1±17.9)ppbv)>南汇((16.9±10.5)ppbv).观测期间VOCs最大浓度出现在青浦站的8月29日早 5:30—8:30,VOCs浓度高达116.6 ppbv.该时刻3个观测站点VOCs的浓度呈同步上升,均高于整个光化学过程观测期间当地VOCs的平均浓度,说明不利的气象扩散条件是该时段3个站点VOCs浓度增加的一个重要原因.此外,该时段3个站点CO浓度比光化学过程观测期间浓度同步上升1倍左右,说明机动车排放是该时段3个站点VOCs上升的第二个重要原因.但是,3个站点VOCs浓度增加程度不同,尤以青浦站VOCs浓度增加最多,其浓度是该站点整个光化学观测期间平均浓度的4.8倍,说明青浦站还受到了除机动车以外的当地排放源的影响.由图 4可知,该时段青浦站点VOCs中OVOC和芳香烃浓度上升最多,这些物质主要来自于溶剂挥发等工业排放(Liu et al., 2008; Wang et al., 2014),说明溶剂挥发等工业排放是导致该时段VOCs浓度上升的第三个原因.

|

| 图 4 3个站点观测期间VOCs浓度和组成的时间序列(a. QP; b. XH; c. NH) Fig. 4 Time series of VOCs concentration and the species at three sites(a. QP; b. XH,c. NH) |

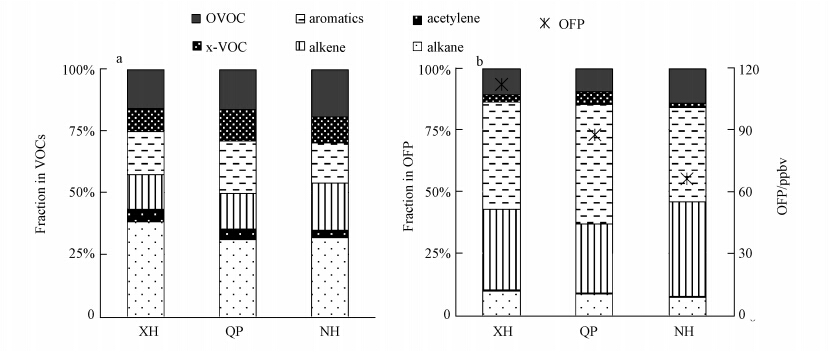

观测期间,不同地区大气VOCs的物种组成如图 5a所示,可见3个地区VOCs的物种组成也有一定差异.烷烃是3个站点VOCs中最为丰富的物种,大约贡献VOCs的体积浓度的1/3左右,说明机动车尾气排放和油气挥发是本市VOCs的重要来源(Liu et al., 2008; Wang et al., 2013).芳香烃在不同站点差异较小,其对VOCs体积浓度的贡献在16.1%~20.1%之间;溶剂使用是芳香烃最主要的排放来源(Wang et al., 2014),说明其对本市VOCs有重要贡献.南汇站点观测的烯烃和OVOC贡献均高达19%,明显高于其他两个站点烯烃和OVOC的浓度贡献;说明本市郊区大量化工行业排放是南汇大气VOCs的重要来源(Fu et al., 2013).青浦大气中x-VOC的浓度贡献为12.9%,高于其他两个站点的贡献.总体而言,上海大气VOCs中浓度贡献最主要的VOC物种为甲苯、C2~C3的烷烃和烯烃、丙酮以及辛烷,机动车尾气排放、溶剂使用、化工行业以及油气挥发是主要的潜在排放来源.

|

| 图 5 3个站点观测期间VOCs物种的组成(a)及其对OFP的百分贡献(b) Fig. 5 VOC compositions(a) and OFP contributions(b)at three sites |

大气VOCs的种类繁多,各物种化学结构迥异,这决定了这些物种参与大气化学反应的能力各异,从而生成臭氧的潜势也不尽相同(Sillman,1999).为此,本研究计算了各VOCs物种的臭氧生成潜势(OFP),拟在了解上海市城区大气VOCs浓度组成特征基础上,进一步识别影响上海市大气污染的VOCs关键活性物种.本研究使用的最大增量反应活性常数来自文献(Atkinson and Arey, 2003; Duan et al., 2008; 唐孝炎等,2006).

图 5b是观测期间3个站点VOCs的OFP及各类VOCs对OFP的相对贡献.由图可见,3个站点大气VOCs的总OFP分别为徐汇112.1 ppbv,青浦87.4 ppbv,以及南汇66.1 ppbv;结合3.2.1节中各站点大气VOCs的体积浓度可以得出3个站点大气VOCs的平均增量反应活性常数分别为徐汇3.49 mol O3 / mol VOCs,青浦3.63 mol O3 / mol VOCs,以及南汇3.91 mol O3 / mol VOCs.与VOCs浓度组成不同,OFP的最主要贡献来源于芳香烃和烯烃类物质,这两类VOC物质对OFP的相对贡献高达75%;相反,对VOCs浓度贡献最大的烷烃类物质对OFP的贡献不足10%;此外,OVOC也是OFP的重要来源,其对OFP的相对贡献约为13%.由此可见,芳香烃、烯烃以及OVOC是上海大气VOCs的关键活性物种;就具体物种而言,C7~C10芳香烃、C3~C4的烯烃、异戊二烯以及乙醛是上海大气OFP贡献最大的VOCs类物质.

3.3 臭氧生成敏感性分析本研究基于外场观测数据,采用2.3节的OBM模型,计算了对臭氧生成有重要贡献的前体物包括人为排放VOCs(AHC)、天然排放VOCs(NHC)、NO以及CO的RIR,计算结果反映了观测期间臭氧光化学生成控制因素的总体特征.在此基础上,又分别定量计算了不同一次人为排放VOCs(AHC)物种包括烷烃类(PARP)、烯烃类(OLEP)、乙烯(ETHP)、甲苯及比甲苯惰性的芳香烃物质(TOL)以及二甲苯类物质(XYL)的RIR.

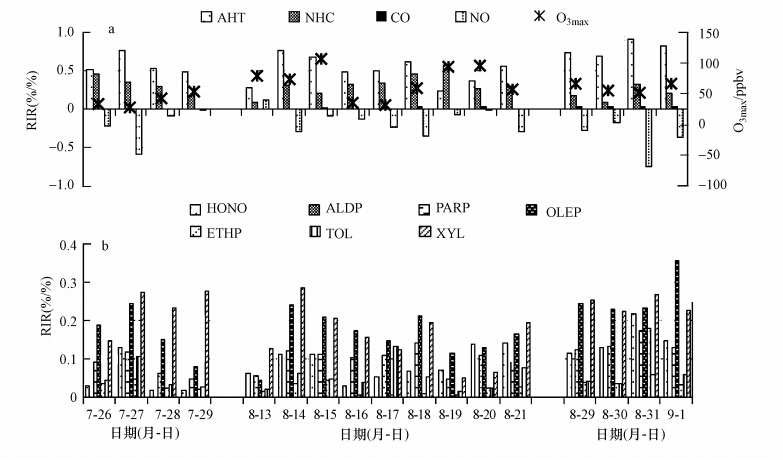

图 6所示为徐汇点位不同物质的RIR.由图可见,观测期间内,控制VOCs或NOx均可以减少臭氧生成事件的仅为1 d(8月13日);其他16 d,臭氧的生成全部受VOCs控制,削减NOx均将导致臭氧不同程度的上升;上海市区属于较强的VOCs化学控制区,其中臭氧的生成对人为排放VOCs(AHC)化学更为敏感.就人为排放VOCs(AHC)的具体物种而言,大部分观测时间内臭氧的生成对二甲苯类物质(XYL)和烯烃类(OLEP)等物质最为敏感,这些物质主要来自化工排放和工艺过程中溶剂挥发(Li et al., 2008; Wang et al., 2014);部分观测时间烷烃类(PARP)、乙烯(ETHP)以及芳香烃物质(TOL)对臭氧的生成贡献不容忽视.

|

| 图 6 徐汇观测期间不同物质的相对增量反应活性(RIR) Fig. 6 Relative incremental reactivity of each group of VOCs at XH site |

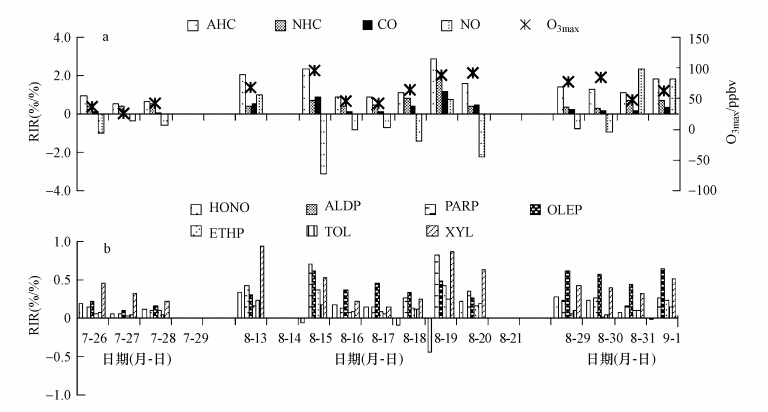

图 7为青浦点位不同物质的RIR.由图可见,观测期间内,控制VOCs或NOx均可以减少臭氧生成事件为4 d,约占总观测时段的25%,其余时段内臭氧的生成则主要受VOCs化学控制;与徐汇点相比,该观测点CO对臭氧的生成也有较大贡献.就人为排放VOCs(AHC)的具体物种而言,臭氧的生成对烯烃类(OLEP)、二甲苯类物质(XYL)以及烷烃类(PARP)更为敏感.

|

| 图 7 青浦观测期间不同物质的相对增量反应活性(RIR) Fig. 7 Relative incremental reactivity of each group of VOCs at QP site |

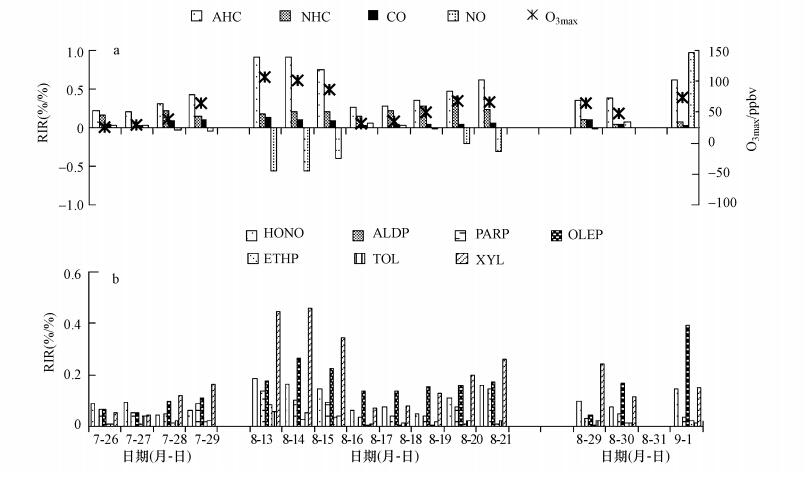

图 8所示为南汇点位不同物质的RIR.由图可见,观测时间内,控制NOx可以显著减少臭氧生成事件的仅为1 d(9月1日);控制NOx对臭氧生成无明显改变的出现9 d,基本出现在当地臭氧浓度比较低的时段;控制NOx导致臭氧生成显著上升的事件为5 d,且该时段内臭氧浓度往往比较高.就人为排放VOCs(AHC)的具体物种而言,臭氧的生成对烯烃类(OLEP)、二甲苯类物质(XYL)以及烷烃类(PARP)更为敏感.

|

| 图 8 南汇观测期间不同物质的相对增量反应活性(RIR) Fig. 8 Relative incremental reactivity of each group of VOCs at NH site |

综上所述,本研究观测期间无论是城区还是郊区O3的生成主要受VOCs化学控制.该结果与Geng等(2007)以及Tie等(2013)采用三维区域空气质量模型(WRF-Chem)以及化学机制模型(NCAR-MM)计算结果一致.根据Tie等(2013)的研究,上海市大气中污染物的分布普遍,臭氧化学生成不仅在城区,也发生在上海城市周边区域,在上海以及更大区域臭氧的生成明显地受VOCs控制.王杨君等(2014)利用三维空气质量模型模拟进一步指出在上海市O3重污染期间,工业过程排放的VOCs是上海市O3生成的最大的贡献源,其次是挥发源和交通源,这些污染源对二甲苯类物质(XYL)和烯烃类(OLEP)物质贡献尤为明显(Liu et al., 2008; Wang et al., 2014).但也有研究指出,上海城区主要受VOCs控制,而郊区则对NOx更为敏感(Li et al., 2011).值得注意的是,上述这些关于上海O3生成敏感性研究的报道都是基于特定的污染案例,未来关于上海不同地区O3生成的主控因素仍需进一步系统研究.

4 结论(Conclusions)1)观测期间,3个典型区域O3污染呈现较强的同步性;O3日最大浓度比较一致,但郊区O3的日变化曲线更为平缓,夜间O3浓度较市区和城郊浓度明显偏高;主要是由于市区和城郊受机动车排放影响大,大气中丰富的NOx浓度对O3浓度有一定的滴定消耗作用.

2)O3高污染日VOCs浓度要明显高于其他时段;3个典型区域VOCs浓度差异明显,平均浓度从高到低依次为徐汇((32.1±14.5)ppbv)>青浦((24.1±17.9)ppbv)>南汇((16.9±10.5)ppbv);不同地区VOCs的OFP从高到低依次为徐汇(112.2 ppbv)>青浦(87.4 ppbv)>南汇(66.1 ppbv).就VOCs组成而言,浓度贡献最主要的VOC物种为甲苯、C2~C3的烷烃和烯烃、丙酮以及辛烷;C7~C10芳香烃、C3~C4的烯烃、异戊二烯以及乙醛是上海大气OFP贡献最大的VOCs类物质.

3)3个典型区域大气O3的生成对前体物排放的响应有一定差异;就本研究选取的研究时段而言,徐汇市区O3的生成全部受VOCs控制,其中尤其对人为排放的二甲苯类和C3~C5烯烃类物质更为敏感,控制NOx会导致O3浓度增加;青浦点位O3的生成主要受VOCs控制,但其中1/4的观测时段控制NOx和VOCs均可减少O3的生成;对于南汇郊区而言,1/3的观测时段内控制NOx会导致O3浓度增加;其他时段控制NOx对O3浓度影响不明显,控制VOCs可以有效减少O3的生成.

致谢: 感谢上海市环境科学研究院王倩工程师和周敏工程师对本研究中数据审核处理的贡献.| [1] | Atkinson R, Arey J. 2003. Atmospheric degradation of volatile organic compounds [J]. Chem Rev, 2103: 4605-4638 |

| [2] | Cai C J, Geng F H, Tie X X, et al. 2010. Characteristics and source apportionment of VOCs measured in Shanghai, China [J]. Atmos Environ, 44: 5005-5014 |

| [3] | Duan J C, Tan J H, Yang L, et al. 2008. Concentration, sources and ozone formation potential of volatile organic compounds (VOCs) during ozone episode in Beijing [J]. Atmos Res, 88: 25-35 |

| [4] | Fiore A M, Dentener F J, Wild O, et al. 2009. Multimodel estimates of intercontinental source-receptor relationships for ozone pollution [J]. J Geophys Res-Atmos, 114, D04301, doi:10.1029/2008JD010816 |

| [5] | Fu X, Wang S X, Zhao B, et al. 2013. Emission inventory of primary pollutants and chemical speciation in 2010 for the Yangtze River Delta region, China [J]. Atmos Environ, 70: 39-50 |

| [6] | Geng F H, Zhao C S, Xu T G, et al. 2007. Analysis of ozone and VOCs measured in Shanghai: A case study [J]. Atmos Environ, 41: 989-1001 |

| [7] | 胡建林, 张远航. 2005. 长江三角洲地区臭氧生成过程分析[J]. 环境科学研究, 18(2): 13-18 |

| [8] | Kleinman L I. 2000. Ozone process insights from field experiments-part II: observation-based analysis for ozone production [J]. Atmos Environ, 34(12/14): 2023-2033 |

| [9] | Li L, Chen C H, Huang C, et al. 2011. Ozone sensitivity analysis with the MM5-CMAQ modeling system for Shanghai [J]. J Environ Sci, 23:1150-1157 |

| [10] | Liu Y, Shao M, Fu L L, et al. 2008. Source profiles of volatile organic compounds (VOCs) measured in China: part I [J]. Atmos Environ, 42: 6247-6260 |

| [11] | Lu K, Zhang Y, Su H, et al. 2010a. Oxidant (O3 + NO2) production processes and formation regimes in Beijing [J]. J Geophys Res, 115, D07303, doi:10.1029/2009JD012714 |

| [12] | Lu K, Zhang Y, Su H, et al. 2010b. Regional ozone pollution and key controlling factors of photochemical ozone production in Pearl River Delta during summer time [J]. Sci China Chem, 53(3): 651-663 |

| [13] | Seinfeld J H, Pandis S N. 2006. Atmospheric Chemistry and Physics: from Air Pollution to Climate Change [M]. New York: Wiley. 204-283 |

| [14] | Sillman S. 1999. The relation between ozone, NOx, and hydrocarbons in urban and polluted rural environments [J]. Atmos Environ, 33: 1821-1845 |

| [15] | 唐孝炎, 张远航, 邵敏,等. 2006. 大气环境化学[M]. 北京: 高等教育出版社 |

| [16] | 唐文苑,赵春生,耿福海,等. 2009. 上海地区臭氧周末效应研究[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 39(1): 99-105 |

| [17] | Tie X,Geng F, Guenther A, et al. 2013. Megacity impacts on regional ozone formation: observations and WRF-Chem modeling for the MIRAGE-Shanghai eld campaign [J]. Atmos Chem Phys, 13, 5655-5669 |

| [18] | Wang H L, Chen C H, Wang Q, et al, 2013. Chemical loss of volatile organic compounds and its impact on the source analysis through a two-year continuous measurement [J]. Atmos Environ, 80: 488-498 |

| [19] | 王红丽,陈长虹,黄成,等. 2010. 上海市城区春节和"五一"节期间大气挥发性有机物的组成特征[J]. 环境科学学报, 30(8): 1749-1757 |

| [20] | Wang H L, Qiao Y Z, Chen C H, et al. 2014. Source profiles and chemical reactivity of volatile organic compounds from solvent use in Shanghai, China [J]. Aerosol Air Qual Res, 14: 301-310 |

| [21] | 王倩,陈长虹,王红丽,等. 2013. 上海市秋季大气VOCs对二次有机气溶胶的生成贡献及来源研究[J]. 环境科学, 34(2): 424-433 |

| [22] | Wang T, Ding A J, Gao J, et al. 2006. Strong ozone production in urban plumes from Beijing, China [J]. Geophys Res Lett, 33(21): 806-811 |

| [23] | 王雪松,李金龙,张远航,等. 2009. 北京地区臭氧污染的来源分析[J]. 中国科学B辑:化学, 39(6): 548-559 |

| [24] | 王杨君,李莉,冯加良,等. 2014. 基于OSAT方法对上海2010年夏季臭氧源解析的数值模拟研究[J]. 环境科学学报, 34(3): 567-573 |

| [25] | Xu J, Zhang Y H, Wang W. 2006. Numerical study on the impacts of heterogeneous reactions on ozone formation in the Beijing urban area [J]. Adv Atmos Sci, 23(4): 605-614 |

| [26] | Zhang Y H, Su H, Zhong L J, et al. 2008. Regional ozonepollution and observation-based approach for analyzing ozone-precursor relationship during the PRIDE-PRD2004 campaign [J]. Atmos Environ, 42(25): 6203-6218 |

| [27] | Zhang J, Wang T, Chameides W L, et al. 2007. Ozone production and hydrocarbon reactivity in Hong Kong, Southern China [J]. Atmos Chem Phys, 7: 557-573 |

| [28] | 赵春生,彭丽,孙爱东,等. 2004. 长江三角洲地区对流层臭氧的数值模拟研究[J]. 环境科学学报, 24(3): 525-564 |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35