近年来,我国农田土壤重金属污染形势日趋严峻.2014年4月环境保护部公布的第二次全国土地调查结果表明,我国受污染的农业用地占19.4%,其中轻微污染、轻度污染、中度污染、严重污染所占比例分别为13.7%、2.8%、1.8%、1.1%;同时,重金属镉、铅、镍、砷农田污染最为严重.重金属进入土壤后不仅会对农作物产生毒害作用,降低农作物的产量和品质,而且还可以通过食物链迁移和富集,对人体健康产生危害.因此,开展重金属污染土壤修复对于保障农产品安全和人体健康具有重要意义(孙铁珩等,2005).

在治理土壤重金属污染的各种修复技术中,化学钝化修复技术因其简便、高效、经济实用等优点,是修复大面积重金属污染农田土壤的较好选择,受到越来越多的重视(Kumpiene et al., 2008;王立群等,2009).常用的钝化剂种类包括碱性材料、含磷材料、黏土矿物、铁锰氧化物以及有机物料等,其中,黏土矿物是近年来研究和应用较多的环境友好型钝化修复材料.国内外研究表明,海泡石因其巨大的比表面积和特殊的层状结构,对土壤中的Cd具有显著的固化效果(Keller et al., 2005;王林等,2010;朱奇宏等,2010).石灰石中的钙元素能够改善土壤结构、增加土壤胶体的凝聚性,增强植物根表面对重金属离子的拮抗作用(汪洪等,2001;陈宏等,2003).石灰石和海泡石均能提高土壤pH值,促使重金属形成沉淀,有效降低重金属的生物可利用性(钟倩云等,2012;Zhou et al., 2015).

虽然国内外对重金属污染土壤化学钝化修复研究已经有了较多报道,但主要集中于室内实验或盆栽实验,真正用于大田实验的研究和应用相对较少.此外,当前针对Cd单一污染土壤修复的研究较多,而对普遍存在的重金属复合污染的修复研究鲜有报道(曹心德等,2011).本实验选取湘南某铅锌矿区附近污染区开展大田实验,以水稻品种黄华占和丰优9号作为模式作物,研究不同施加量的石灰石和海泡石组配改良剂对2种水稻种植土壤中重金属Cd、Pb不同形态含量以及水稻糙米累积量的影响,以期为Cd和Pb复合污染稻田的修复提供参考技术.

2 材料与方法(Materials and methods) 2.1 供试材料供试水稻品种为黄华占(常规稻,湖南农丰种业有限公司)和丰优9号(三系杂交籼稻,湖南亚华种业科学研究院).供试石灰石为湖南宁乡县道林镇尚杰矿石粉厂提供的分析纯石灰石,海泡石由湖南浏阳市永和海泡石厂提供.根据前期改良剂的筛选结果(曾卉等,2012),将石灰石和海泡石按2 ∶ 1的比例混合成组配改良剂LS.供试土壤选定在湘南某铅锌矿区附近(26°34.265′N,112°36.144′E),土地利用类型为稻田.该地区土壤由于20世纪80年代尾砂坝倒塌导致稻田受到重金属复合污染,虽采取紧急措施移除表层的矿渣和污染土壤,但稻田的重金属污染依然严重(Liu et al., 2005;Lei et al., 2010).稻田种植耕作层(0~20 cm)土壤及供试材料基本理化性质见表 1.

| 表 1 供试土壤及材料基本性质 Table 1 Basic properties of the tested soil and materials |

2个水稻品种(黄华占和丰优9号)均设置0(CK:不施加改良剂)、2.0、4.0、8.0 g · kg-1 这4个施加水平.在种植水稻前组配改良剂均匀撒施于土壤表面,通过多次翻耕使其与耕作层土壤充分混合.每个处理设置3个重复,每个实验样方面积为9 m2(3 m× 3 m),总计24块小区,所有样方随机区组排列.每个样方四周均设置3行水稻作为保护行,种植密度参照农业生产的实际情况.2种水稻的耕作管理措施与农民正常耕作生产保持一致.水稻于2012年4月中旬育秧,5月上旬插秧,至2012年8月底成熟收获.

2.3 水稻和土壤样品分析收获的水稻样品各部位分别用自来水冲洗后再用去离子水洗净,于105 ℃下杀青30 min,之后在70 ℃下烘至恒重.使用小型脱壳机将水稻谷粒脱壳,收集糙米.糙米粉碎后采用干灰化法(GB/T 5009-2003),用电感耦合等离子发射光谱仪(ICP 6300,Thermo)测定重金属含量.

在水稻植株收获后采集其相对应的土壤样品.土壤经自然风干后、碾压均匀后过2 mm尼龙筛,塑料密封袋保存待测.土壤pH值用酸度计(PHS-3C,雷磁)测定,固液比为m(固)∶ V(液)=1 ∶ 2.5;土壤中Cd、Pb总量采用王水-高氯酸消煮(鲁如坤,2000);土壤重金属形态分析采用BCR连续提取法浸提,共分为酸可提取态、铁锰结合态、有机结合态和残渣态等4个形态(Quevauviller et al., 1993).用电感耦合等离子发射光谱仪(ICP 6300,Thermo)测定土壤中各不同形态重金属含量.所有样品分析过程中以国家标准物质土壤(GBW(E)-070009)和湖南大米GBW 10045(GSB-23)进行质量控制分析,同时全程做空白实验.

2.4 数据处理应用OriginPro 8.5和Excel 2010分析数据,且数据结果均为平均值±标准偏差;应用SPSS 19.0进行单因素方差分析和LSD多重比较(p < 0.05),检测不同处理间差异程度,进行相关数据的统计分析.

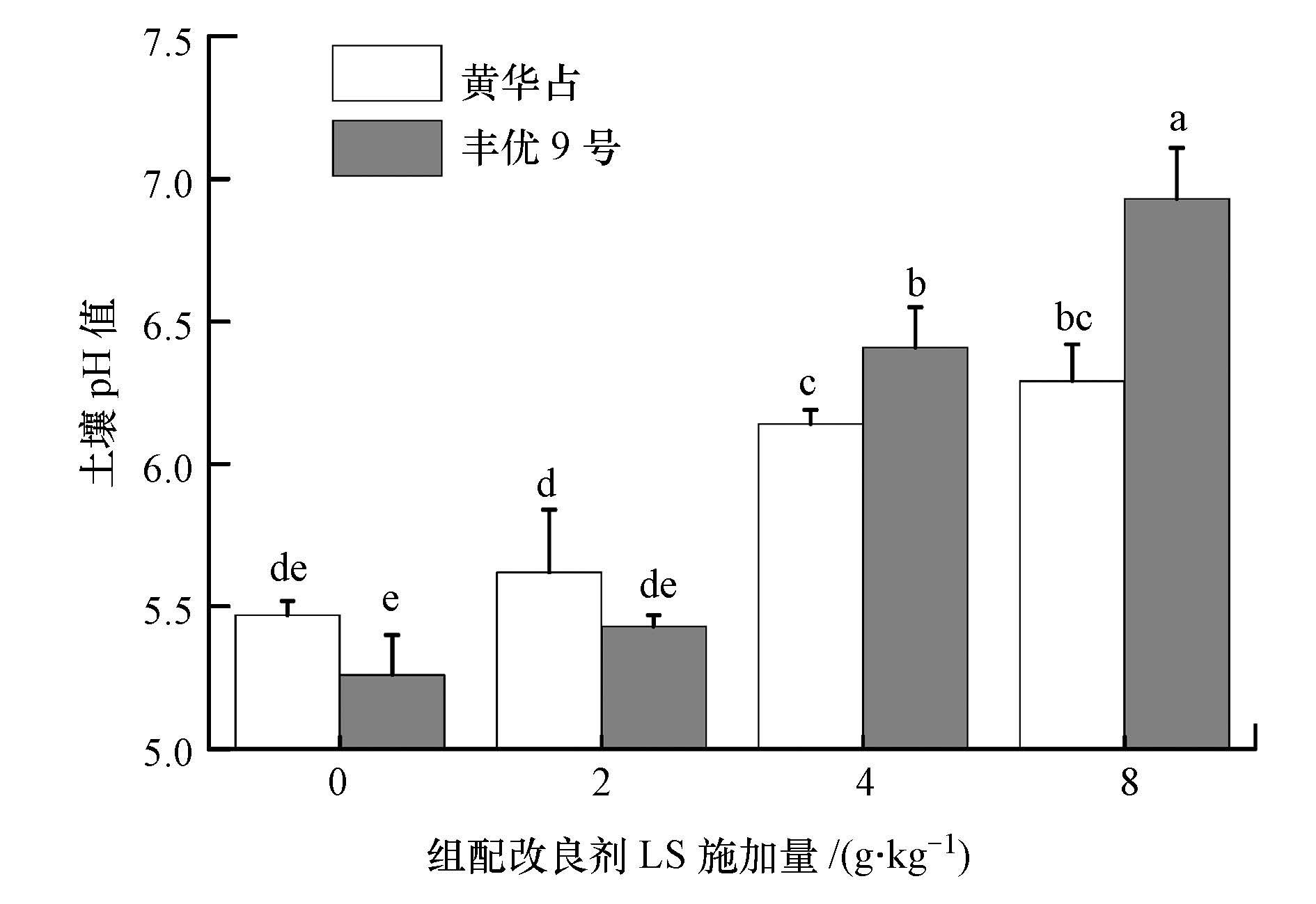

3 结果与分析(Results and analysis) 3.1 组配改良剂LS对土壤pH值的影响LS不同施加量能不同程度地提高2种水稻种植土壤的pH值,且随着施加量的增加呈逐步升高趋势(图 1).与对照相比,LS施加量2.0~8.0 g · kg-1,能使黄华占、丰优9号两种水稻土壤pH值分别升高0.15~0.82、0.17~1.67个单位,且施加量≥4.0 g · kg-1时,土壤pH值与对照之间均存在显著差异(p < 0.05).施加LS能有效提高土壤pH值,这是由于石灰石呈强碱性(表 1),且pH值明显比实验土壤高.LS施加量≥4.0 g · kg-1时,丰优9号水稻土壤pH值升高幅度显著高于黄华占水稻土壤,这可能是由于后期不同水稻品种生长发育和水稻根系分泌物的影响(沈宏和严小龙,2000).

|

| 图 1 组配改良剂LS对土壤pH的影响 (注:柱状图上不同字母表示处理间差异显著(p < 0.05),相同字母表示不显著,下同.) Fig.1 Effects of combined amendment on soil pH |

由表 2可见,2种水稻对照土壤中Cd形态均主要以生物有效性较高的酸可提取态存在(均超过50%),而生物有效性低的有机结合态和残渣态质量分数相对低,说明稻田土壤中Cd的生物有效性较高.施加LS后,2种水稻土壤中Cd的酸可提取态含量与对照相比均显著降低(p < 0.05),且随着施加量的增加而逐渐降低.当施加量为2.0~8.0 g · kg-1 时,Cd的酸可提取态含量分别下降了19.6%~23.8%、7.6%~31.1%;相应的Cd的土壤铁锰氧化态、有机结合态和残渣态含量均有所增加,与对照相比,2种水稻土壤中Cd的铁锰氧化态含量分别提高了28.6%~300.7%、16.7%~317.7%,有机结合态含量分别提高了33.3%~133.3%、33.3%~133.3%,残渣态含量分别提高了4.6%~17.8%、2.5%~10.6%;仅高施加量(8.0 g · kg-1)时,2种水稻种植土壤中Cd的铁锰氧化态含量才与对照存在显著差异(p < 0.05).

| 表 2 组配改良剂不同施加量下水稻土壤BCR分级提取Cd、Pb含量 Table 2 Concentrations of soil Cd and Pb extracted by BCR method treated with different amounts of combined amendment |

Pb与Cd不同,2种水稻土壤中Pb形态均主要以不易被植物吸收利用的残渣态存在(均约64%),铁锰氧化态和有机结合态所占比例均相近,酸可提取态所占比例均较低(低于10%).施加LS后,2种水稻土壤中Pb的酸可提取态含量与对照相比均显著降低(p < 0.05),且随着施加量的增加而逐渐降低.与对照相比,当施加量为2.0~8.0 g · kg-1时,酸可提取态Pb含量分别下降了7.7%~14.3%、11.7%~24.8%;相应的土壤中Pb的铁锰氧化态含量分别增加了15.2%~61.6%、83.1%~111.6%.黄华占土壤中有机结合态含量增加了2.0%~32.3%,残渣态Pb显著降低了3.1%~21.1%,丰优9号地土壤中有机结合态Pb和残渣态Pb含量变化无规律.

实验结果表明,LS的施加,均能显著地降低水稻黄华占和丰优9号种植土壤中Cd、Pb的酸可提取态含量,使铁锰氧化态含量显著增加,且随着施加量的增加其影响越显著.根据土壤Cd和Pb形态变化的百分比可知,LS对2种水稻土壤中Cd、Pb的酸可提取态的影响程度为Cd > Pb.

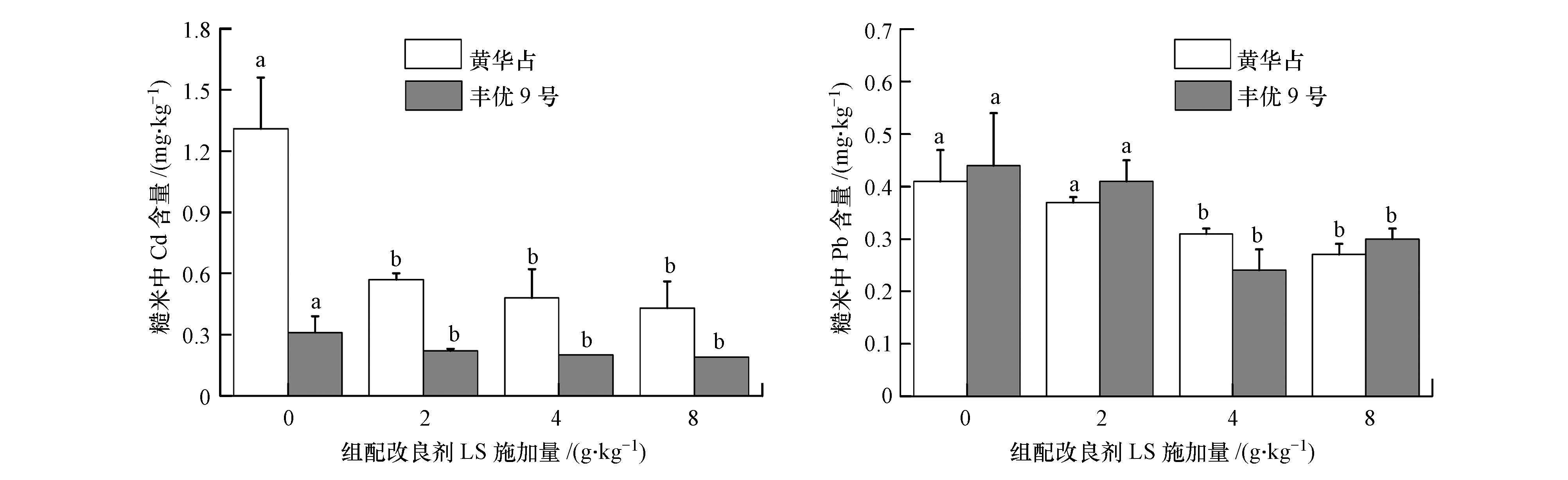

3.3 组配改良剂LS对糙米中Cd和Pb含量的影响图 2给出了2种水稻在不同LS施加量下糙米中Cd和Pb的含量.从图 2中可以看出,黄华占糙米中Cd含量显著高于Pb含量,丰优9号糙米中Cd含量低于Pb含量,黄华占糙米中Cd含量显著高于丰优9号糙米中Cd含量,而2种水稻糙米中Pb含量相差不显著,这说明黄华占属于Cd高累积品种,丰优9号属于Cd低累积品种,2种水稻对Pb累积无显著差异,这与Zhou等(2015)的研究结果一致.施用LS均能显著降低黄华占和丰优9号糙米中Cd和Pb含量,且随着LS施加量的增加而呈下降趋势.与对照相比,当施加量为2.0~8.0 g · kg-1时,黄华占和丰优9号2种水稻糙米中Cd含量分别降低了56.5%~67.2%和29.0%~38.7%,Pb含量分别降低了9.8%~34.2%和6.8%~45.4%.当LS施加量≥4.0 g · kg-1时,2种水稻糙米中Cd和Pb含量与对照之间均存在显著差异(p < 0.05),而且丰优9号糙米中Cd含量低于国家食品污染物限量标准(Cd≤0.2 mg · kg-1).施用LS对2种水稻中Cd和Pb含量的降低效果与土壤中酸可提取态含量的效果相似(表 2),均是Cd优于Pb.

|

| 图 2 组配改良剂LS对糙米中Cd、Pb含量的影响 Fig.2 Effects of combined amendment on concentrations of Cd and Pb in brown rice |

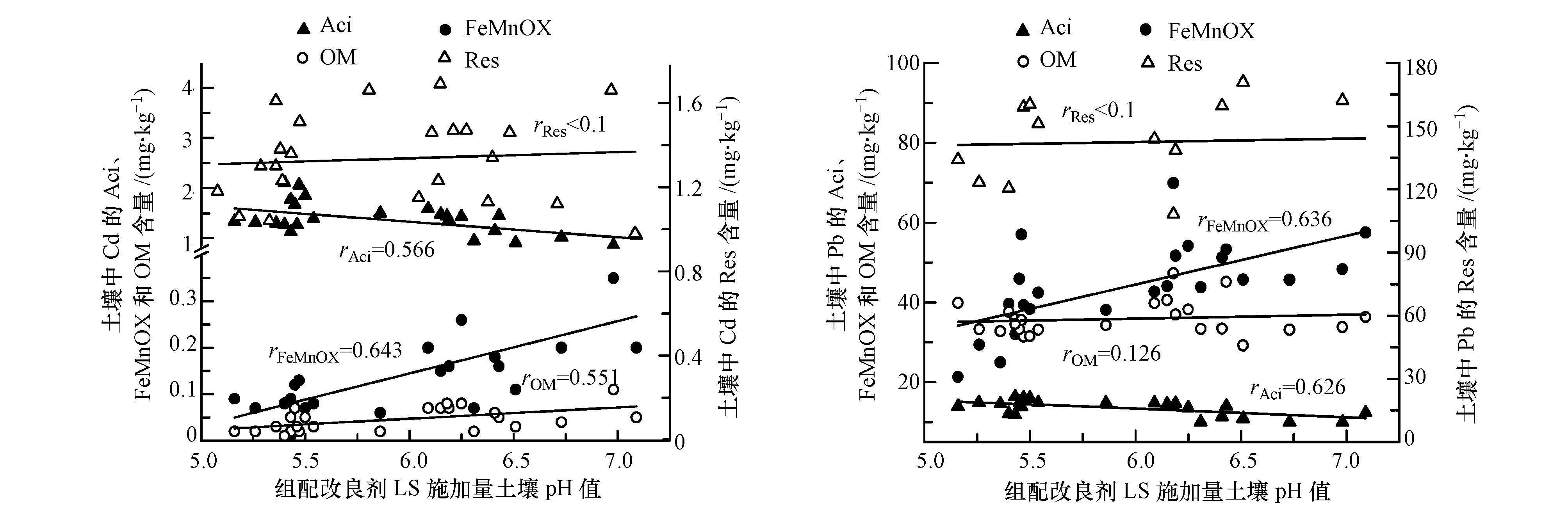

组配改良剂LS的施加使2种水稻种植土壤的pH值均显著提高(图 1),且对土壤中Cd、Pb各形态含量有明显影响.为研究LS施加后,土壤pH值对土壤中Cd、Pb各形态含量的影响,对土壤pH值与土壤中Cd、Pb各形态含量进行了相关性分析(图 3).由图 3可以看出,土壤pH值与Cd、Pb的酸可提取态含量之间均存在极显著的负相关关系(rCd=0.566,rPb=0.626;p < 0.01,n=24),与Cd、Pb的铁锰氧化态和Cd的有机结合态含量之间存在极显著的正相关关系,其相关系数r分别为0.643、0.636和0.551(p < 0.01,n=24),与Pb的有机结合态含量之间不存在显著相关关系(rPb=0.126,p < 0.05,n=24).随着pH值的增加,土壤中Cd、Pb残渣态含量均有所降低,但pH值与残渣态含量之间均不存在显著相关关系.这说明,由于LS的添加,土壤pH值逐渐上升,导致土壤中Cd、Pb的酸可提取态含量下降,铁锰氧化态和有机结合态含量增加,土壤中的Cd、Pb由较为活性的形态逐渐转化为稳定的形态.

|

| 图 3 土壤pH值与土壤中Cd、Pb各形态含量之间的关系 Fig.3 Correlations between soil pH and various forms of Cd and Pb in the tested soil |

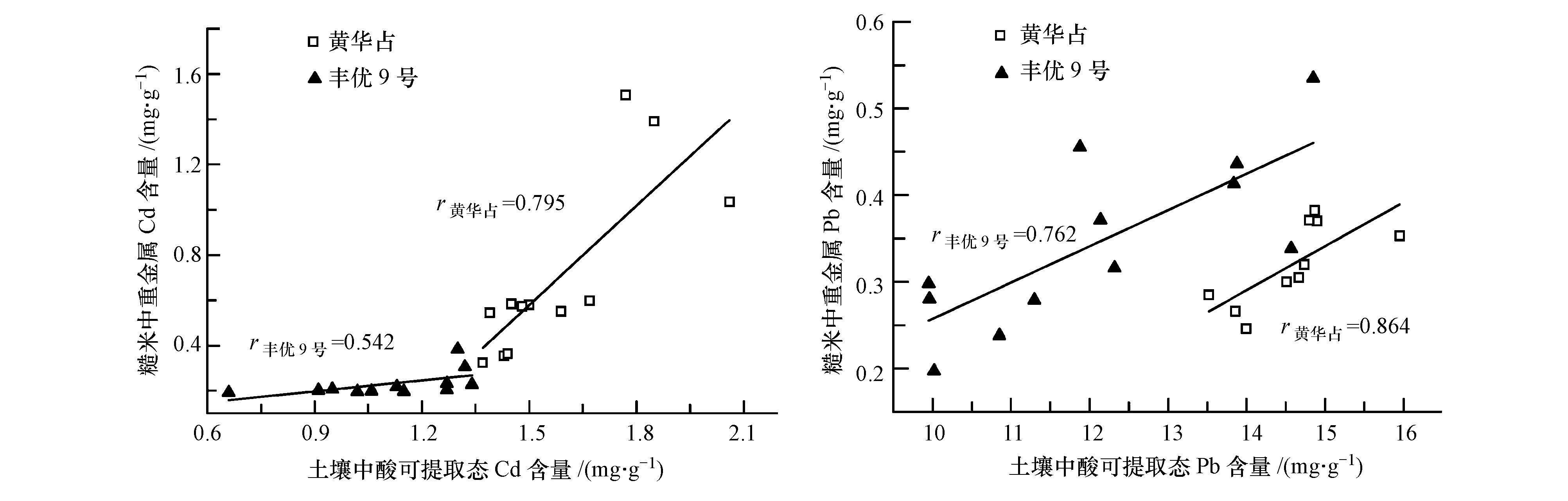

施加组配改良剂LS显著降低了土壤中Cd、Pb的酸可提取态含量(表 2),同时也显著降低了2种水稻糙米中Cd、Pb含量(图 2).为探讨土壤酸可提取态重金属含量与糙米中重金属含量的关系,分别对土壤Cd、Pb的酸可提取态含量和糙米中对应的Cd、Pb含量进行了相关性分析(图 4).图 4表明,随着土壤Cd的酸可提取态含量降低,2种糙米中Cd含量均逐渐降低,且黄华占土壤Cd的酸可提取态含量与糙米Cd含量之间存在极显著的正相关关系(r黄华占=0.795;p < 0.01,n=12),而丰优9号土壤Cd的酸可提取态含量与糙米中Cd含量之间不存在显著的正相关关系(r丰优9号=0.542;p>0.05,n=12).2种水稻土壤中Pb的酸可提取态含量与糙米中Pb含量之间均存在极显著的正相关关系(r黄华占=0.864,r丰优9号=0.762;p < 0.01,n=12).

|

| 图 4 土壤中酸可提取态重金属含量与糙米中重金属含量之间的关系 Fig.4 Correlations between acid extractable contents of soil Cd and Pb and contents of Cd and Pb in brown rice |

重金属对环境生物的毒性不仅受其总浓度的影响,而且还取决于重金属在土壤中的存在形态.有研究表明,土壤中重金属的形态与生物体中该形态重金属的含量有较好的相关性(单孝全和王仲文,2001).在钝化修复过程中,钝化剂主要通过与重金属发生沉淀、吸附、络合以及氧化-还原等物理化学反应,改变其在土壤中的化学形态和赋存状态,从而降低重金属的生物有效性(邹晓锦等,2008;曹心德等,2011;王林等,2012).欧共体标准物质局(European Community Bureau of Reference)的BCR方法由于其操作简便易行,数据稳定精确,易标准化(冯素萍等,2009),目前已被许多研究者逐渐应用于农田土壤样品中重金属的形态分析(曹会聪等,2006;周康民等,2007).本研究主要利用BCR连续提取法对施加LS处理的土壤重金属进行形态和生物有效性分析.

施加LS能显著降低2种水稻土壤中Cd、Pb的酸可提取态含量,增加Cd、Pb的铁锰氧化态和有机结合态含量(表 2),土壤的pH值与Cd、Pb的酸可提取态含量之间均存在极显著的负相关关系,与Cd、Pb的铁锰氧化态和有机结合态之间均存在显著的正相关关系(图 3).可见,施用碱性组配改良剂LS使土壤pH值升高是引起土壤中Cd、Pb形态变化的重要原因.研究表明,土壤pH值上升,一方面可以使土壤胶体表面负电荷增加,进而增强对重金属离子的吸附能力;另一方面使土壤溶液中的OH-增加,为重金属提供更多的吸附位点(朱奇宏等,2009;周航等,2014),从而促进土壤中的Cd、Pb由活性较高的酸可提取态向活性较低的其他形态转化,有效降低Cd、Pb的生物有效性.徐明岗(2007)和徐应明(2010)等的研究也表明,由于石灰石和海泡石碱性较强,它们对Cd、Pb离子的钝化作用主要以pH值升高导致的表面沉淀效应为主.LS对2种水稻土壤中重金属酸可提取形态的降低程度为:Cd > Pb,而土壤pH值与Cd、Pb的酸可提取态含量之间的相关系数关系:rCd < rPb,可能是因为提高土壤pH值是LS钝化修复Pb的主要作用机制.对于Cd,提高土壤pH值并不是唯一机制,海泡石的吸附作用也发挥了重要作用(王林等,2012).

随着LS的施加,水稻糙米中Cd、Pb含量逐渐降低,且作用效果为Cd > Pb,这与LS对土壤中重金属的酸可提取态钝化效果一致.LS对糙米中Cd含量的降低效果,黄华占优于丰优9号(图 2),这与其对土壤中Cd的酸可提取态钝化作用效果相反,可能是因为丰优9号属于对Cd低累积的品种,丰优9号从土壤吸收的Cd运输到地上部分主要不分布在糙米中,故丰优9号土壤Cd的酸可提取态含量与糙米中Cd含量之间不存在显著相关关系(图 4).LS对糙米中Pb含量的降低效果,丰优9号优于黄华占,这与其对土壤中Pb的酸可提取态钝化作用效果相同,可见,LS对2种水稻糙米累积Pb的影响与对2种水稻从土壤吸收Pb的影响一致.LS的施加,对于同种水稻土壤中重金属酸可提取态含量的钝化规律与糙米中重金属含量规律一致,这与朱奇宏等(2010)和王林等(2012)研究结果相似,表明水稻从土壤中吸收并运输到糙米中的Cd、Pb在土壤中的存在形态主要是酸可提取态,土壤Cd、Pb的酸可提取态含量能很好地反映土壤中Cd、Pb的生物有效性和迁移性.

5 结论(Conclusions)1)LS的施加显著提高了黄华占和丰优9号2种水稻种植土壤的pH值,使土壤中Cd、Pb由对水稻有效性较大的酸可提取态向有效性较小的铁锰氧化态和有机结合态转化;施用量2.0~8.0 g · kg-1时,黄华占水稻种植土壤中Cd、Pb的酸可提取态含量分别降低了19.6%~23.8%、7.7%~14.3%;丰优9号水稻种植土壤中Cd、Pb的酸可提取态含量分别降低了7.6%~31.1%、11.7%~24.8%.LS对2种水稻土壤中2种重金属酸可提取态的固化效果为丰优9号>黄华占,对2种水稻土壤中酸可提取态重金属的降低效果为Cd > Pb.

2)LS的施加能显著降低黄华占和丰优9号2种水稻糙米中Cd、Pb含量,LS施用量2.0~8.0 g · kg-1时,2种水稻糙米中Cd含量分别降低了56.5%~67.2%和29.0%~38.7%,Pb含量分别降低了9.8%~34.2%和6.8%~45.4%.同种水稻LS降低效果为Cd > Pb,这与其对土壤中Cd和Pb的酸可提取态钝化效果一致.

3)同种水稻土壤中Cd、Pb的酸可提取态含量的变化规律与糙米中Cd、Pb含量变化规律一致,土壤中Cd、Pb的酸可提取态含量能很好地反映Cd、Pb的生物有效性和迁移性.

| [1] | 曹会聪, 王金达, 张学林. 2006. BCR法在污染农田黑土重金属形态分布研究中的应用[J]. 水土保持学报, 20(6): 163-166; 174 |

| [2] | 曹心德, 魏晓欣, 代革联, 等. 2011. 土壤重金属复合污染及其化学钝化修复技术研究进展[J]. 环境工程学报, 5(7): 1441-1453 |

| [3] | 陈宏, 陈玉成, 杨学春. 2003. 石灰对土壤中Hg Cd Pb的植物可利用性的调控研究[J]. 农业环境科学学报, 22(5): 549-552 |

| [4] | 冯素萍, 刘慎坦, 杜伟, 等. 2009. 利用BCR改进法和Tessier修正法提取不同类型土壤中Cu、Zn、Fe、Mn的对比研究[J]. 分析测试学报, 28(3): 297-300 |

| [5] | Keller C, Marchetti M, Rossi L, et al. 2005. Reduction of cadmium availability to tobacco (Nicotiana tabacum) plants using soil amendments in low cadmium-contaminated agricultural soils: a pot experiment [J]. Plant and Soil, 276(1/2): 69-84 |

| [6] | Kumpiene J, Anders Lagerkvist A, Maurice C. 2008. Stabilization of As, Cr, Cu, Pb and Zn in soil using amendments-A review [J]. Waste Management, 28(1): 215-225 |

| [7] | Lei M, Zhang Y, Khan S, et al. 2010. Pollution, fractionation, and mobility of Pb, Cd, Cu, and Zn in garden and paddy soils from a Pb/Zn mining area [J]. Environmental Monitoring and Assessment, 168(1/4): 215-222 |

| [8] | Liu H Y, Probst A, Liao B H. 2005. Metal contamination of soils and crops affected by the Chenzhou lead/zinc mine spill (Hunan, China) [J]. Science of the Total Environment, 339(1/3): 153-166 |

| [9] | 鲁如坤. 2000. 土壤农化分析方法[M]. 北京: 中国农业科技出版社 |

| [10] | Quevauviller Ph, Rauret G, Griepink B. 1993. Single and sequential extraction in sediments and soils [J]. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 51(1/4): 231-235 |

| [11] | 单孝全, 王仲文. 2001. 形态分析与生物可给性[J]. 分析试验室, 20(6): 103-108 |

| [12] | 沈宏, 严小龙. 2000. 根分泌物研究现状及其在农业与环境领域的应用[J]. 农村生态环境, 16(3): 51-54 |

| [13] | 孙铁珩, 李培军, 周启星. 2005. 土壤污染形成机理与修复技术[M]. 北京: 科学出版社. 14-84 |

| [14] | 汪洪, 周卫, 林葆. 2001. 钙对镉胁迫下玉米生长及生理特性的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 7(1): 78-87 |

| [15] | 王立群, 罗磊, 马义兵, 等. 2009. 重金属污染土壤原位钝化修复研究进展[J]. 应用生态学报, 20(5): 1214-1222 |

| [16] | 王林, 徐应明, 孙扬, 等. 2010. 海泡石及其复配材料钝化修复镉污染土壤[J]. 环境工程学报, 4(9): 2093-2098 |

| [17] | 王林, 徐应明, 孙国红, 等. 2012. 海泡石和磷酸盐对镉铅污染稻田土壤的钝化修复效应与机理研究[J]. 生态环境学报, 21(2): 314-320 |

| [18] | 徐明岗, 张青, 曾希柏. 2007. 改良剂对黄泥土镉锌复合污染修复效应与机理研究[J]. 环境科学, 28(6): 1361-1366 |

| [19] | 徐应明, 梁学峰, 孙国红, 等. 2010. 酸和热处理对海泡石结构及吸附Pb2+、Cd2+性能的影响[J]. 环境科学, 31(6): 1560-1567 |

| [20] | 曾卉, 徐超, 周航, 等. 2012. 几种固化剂组配修复重金属污染土壤[J]. 环境化学, 31(9): 1368-1374 |

| [21] | 钟倩云, 曾敏, 廖柏寒, 等. 2012. 2种固化剂对重金属和砷复合污染底泥的稳定化处理效果[J]. 水土保持学报, 26(6): 190-193 |

| [22] | 周航, 周歆, 曾敏, 等. 2014. 2种组配改良剂对稻田土壤重金属有效性的效果[J]. 中国环境科学, 34(2): 437-444 |

| [23] | Zhou H, Zeng M, Zhou X. 2015. Heavy metal translocation and accumulation in iron plaques and plant tissues for 32 hybrid rice (Oryza sativa L.) cultivars [J]. Plant and Soil, 386(1/2): 317-329 |

| [24] | 周康民, 汤志云, 黄光明, 等. 2007. 土壤中重金属形态分析方法研究[J]. 江苏地质, 31(3): 165-175 |

| [25] | 朱奇宏, 黄道友, 刘国胜. 2009. 石灰和海泡石对镉污染土壤的修复效应与机理研究[J]. 水土保持学报, 23(1): 111-116 |

| [26] | 朱奇宏, 黄道友, 刘国胜, 等. 2010. 改良剂对镉污染酸性水稻土的修复效应与机理研究[J]. 中国生态农业学报, 18(4): 847-851 |

| [27] | 邹晓锦, 仇荣亮, 黄穗虹, 等. 2008. 广东大宝山复合污染土壤的改良及植物复垦[J]. 中国环境科学, 28(9): 775-780 |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35