2. 成都信息工程学院/大气科学学院, 高原大气与环境四川省重点实验室, 成都 610225;

3. 中国科学院大气物理研究所/大气边界层物理与大气化学国家重点实验室, 北京 100029

2. Plateau Atmospheric and Environment Key Laboratory of Sichuan Province, College of Atmosphere Sciences, Chengdu University of Information Technological, Chengdu 610225;

3. State Key Laboratory of Atmospheric Boundary Layer Physics and Atmospheric Chemistry (LAPC), Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029

近年来随着中国城市规模的迅速扩大与现代化进程的日益加快,大气气溶胶污染日趋严重,由气溶胶造成的能见度恶化事件日益增多,中国大陆中东部都市霾天气频发.吴兑等在对1951—2005年中国大陆霾时空变化进行研究时发现,进入21世纪大陆东部部分地区年霾日均超过100 d,大城市区域超过150 d,其中,西安霾日发生频率在全国排名第5位(吴兑等,2010).灰霾天气的本质是与光化学污染相关联的细粒子气溶胶污染,霾天气发生时,空气中的细粒子不仅通过消光作用造成大气能见度下降,危害交通安全,而且还聚集大量有毒有害物质的复杂污染物,对人体的健康危害极大;另外,霾重污染天气会通过辐射强迫进一步引发气候效应问题(Wu et al., 2005;王京丽等,2006;Prospero,1999;吴兑,2012;吴兑等, 2011,2014).

鉴于造成严重空气污染的霾天气频繁发作,国内外学者针对霾天气和空气污染事件从气象影响因素、气溶胶物理化学特征、大气边界层特征、污染源解析、健康效应等方面,依托大气成分与气象资料观测站网,运用观测实验、数值模拟、流场分析、卫星遥感分析、数理统计等手段展开了广泛深入的研究(吴兑等,2012;魏哲等,2014;周敏等,2013;唐娴等,2014;修天阳等,2013;胡荣章等,2009;史凯,2014;程真等,2011;安静宇等,2014;陶燕等,2014),并在此基础上建立了一些灰霾天气预报预警方法与模型(杨琳等,2012).研究表明,造成霾的某地区大气污染物浓度除受外来输送或局地污染源排放的影响之外,天气形势对污染物扩散、传输、物理化学反应及干湿沉降等方面均有重要影响(郑秋萍等,2013;肖娴等,2014;吴兑等,2011).利用高时间分辨率观测资料对持续性雾霾天气过程中的气象因素与气溶胶演变特征分析时表明,持续低压、较小风速、PM2.5浓度稳定上升及相对湿度的增大均有利于雾霾的形成(曹伟华等,2013).寿亦萱等指出,城市大气污染与城市热岛效应之间具有相互影响的关系:一方面城市中车辆、空调以及工厂等排放出来的大量煤灰、粉尘以及温室气体在城市上空形成一层屏障,它们吸收长波辐射,使温度升高,从而加重城市热岛效应;另一方面城市热岛效应又对污染物的产生和分布具有重要影响(寿亦萱等,2012).目前,国内对霾污染天气发生维持机理的研究主要集中于京津冀、珠三角、长三角等城市群地区,而关于西安地区霾污染天气的深入研究相对较少,且多处于起步阶段.

2013年12月16—25日西安地区出现了一次长时间重污染的霾天气过程.期间西安的AQI(空气质量指数)多次超过500,达到6级严重污染程度.本文对这次长时间、重污染的霾天气过程从空气的环境质量特征、天气环流形势、主要气象影响因子、边界层气象特征及城市热岛效应等方面进行了深入研究,以期探讨这次霾重污染天气的成因与形成机制,进而为霾的预报提供参考依据.

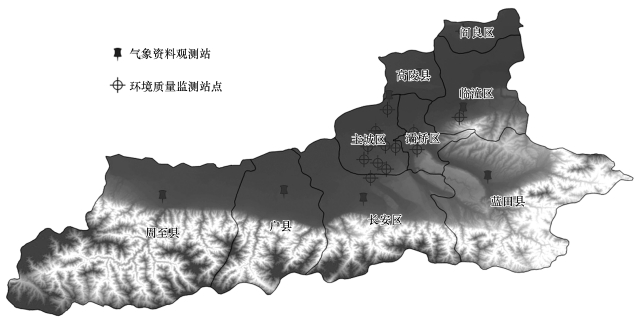

2 资料与处理方法(Data and methods)本文利用的资料包括2013年12月16—26日MICAPS系统提供的常规高空、地面资料,西安泾河大气观测站探空、地面气象要素常规观测资料,西安、周至、户县、长安、蓝田、临潼、高陵等7个气象观测站点气温观测资料,西安市13个环境质量监测站点(草滩、曲江、广运潭、兴庆小区、经开区、长安区、市体育场、阎良、临潼、高压开关厂、纺织城、小寨、高新)监测到的08:00、14:00、20:00、02:00时4个时次及逐日(00:00—23:00时平均)PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO浓度资料.其中地面气象观测资料时间间隔为1 h,探空资料每12 h 1 次,分别为08:00、20:00.西安地区地形及监测站点位置如图 1所示.

|

| 图 1 西安地区地形及监测站点位置图 Fig.1 Terrain and location of monitoring sites in Xi′an |

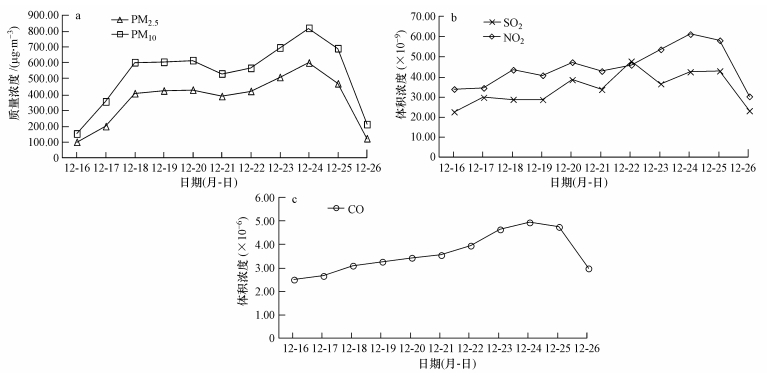

图 2为2013年12月16—26日西安地区PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO 5种空气污染物浓度的逐日变化曲线.由图 2可见,PM2.5 与PM10质量浓度变化趋势基本一致,从16日开始,PM2.5 与PM10质量浓度快速累积上升,至18日开始维持高位,质量浓度分别在454.37 μg · m-3、638.85 μg · m-3附近徘徊,并持续8 d处于六级严重污染状况,期间PM2.5 与PM10质量浓度均于24日达到峰值(598.82 μg · m-3、817.17 μg · m-3).PM2.5 与PM10高质量浓度污染一直维持至26日才开始明显回落,日均值分别降至120.84 μg · m-3 、209.59 μg · m-3,但仍高于环境保护部最新发布的环境空气质量指数(AQI)技术规定(HJ633—2012)二级标准.由表 1可见,霾重污染时段PM2.5与PM10质量浓度较非霾重污染时段分别上升了356%、246%.因此,此次霾重污染天气过程主要是一次在不利气象条件下形成的高浓度颗粒物污染事件.由图 2可见,在此次霾重污染天气过程中,SO2、NO2及CO体积浓度整体均呈缓慢波动性增加趋势,16—25日SO2、NO2及CO的体积浓度平均值分别为12月其它非重污染时段平均值的1.3、1.6及1.8倍(表 1).虽然SO2、NO2及CO质量浓度均未超过二级标准,但由于SO2、NOx等一次气态污染物通过均相或非均相的氧化反应可以形成消光性较高的硫酸盐、硝酸盐等吸湿性颗粒物(费建芳等,2009),因此这些气态污染物质量浓度的明显上升,也成为此次霾加重,能见度恶化的元凶之一(魏玉香等,2009).

|

| 图 2 2013年12月16—26日西安地区PM2.5与PM10(a)、SO2与NO2(b)、CO(c)五种空气污染物浓度的逐日变化曲线 Fig.2 Daily average concentrations of PM2.5 and PM10(a), SO2 and NO2 (b) and CO (c) during 16-26 December 2013 in Xi′an |

| 表 1 2013年12月份西安地区霾重污染过程及其余时段空气污染特征统计分析表 Table 1 Descriptive statistics about air pollution in December 2013 |

一个区域在本地排放源相对稳定的条件下,大气中污染物浓度的高低取决于大气的稳定程度与大气的扩散能力(杨素英等,2010),而高低空的环流形势及配置在一定程度上起决定性作用(饶晓琴等,2008;孙燕等,2010).

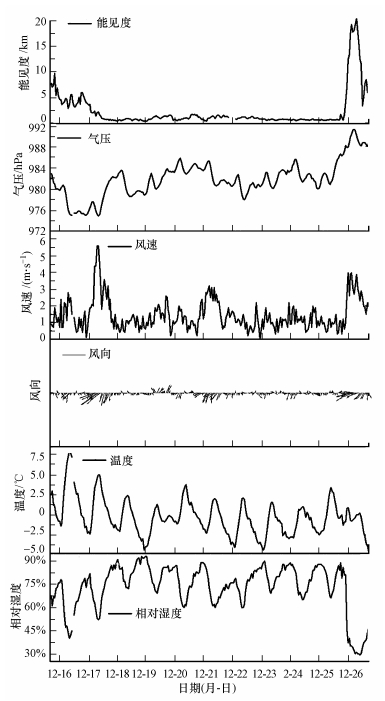

图 3为2013年12月16日00:00—26日23:00西安泾河气象观测站能见度、气压、风速、风向、气温及相对湿度的逐时变化曲线.由图 3可见,16日00:00开始,西安地区能见度由6724 m逐步下降至17日07:00的3482 m,17日09:00—26日03:00,能见度迅速下降并维持在2000 m以下;其中17日18:00—19日11:00及23日00:00—25日23:00,能见度均连续低于1000 m,最低时次能见度仅为375 m.吴兑(吴兑,2006)经过研究认为,能见度为1~10 km时,用相对湿度90%的阈值区分霾与轻雾较为合理,当能见度小于1 km时,应将相对湿度95%作为区分雾与霾的临界值.参照吴兑所提出的区分雾霾的概念模型(吴兑,2008),结合各时次对应的能见度、PM2.5浓度值分布情况可判断(表 2),西安地区此次出现的是霾重污染天气现象,各时次近地面相对湿度值在35%~93%之间,其中有54.6%的霾属于干霾(相对小于80%),其余属于湿霾(相对湿度在80%~95%).从表 2还可以看出,能见度小于1 km的霾现象中,相对湿度均不低于60%,且相对湿度介于80%~90%之间的情况所占比例最大;随着相对湿度的增大,PM2.5浓度均值略有下降.在相对湿度较低的情况下(Rh<50%),形成能见度大于1 km的霾是可能的,而相对湿度介于60%~90%的区间时,对形成能见度介于1 km与10 km之间的霾更为有利;在能见度大于1 km的霾现象中,随着相对湿度的增大,PM2.5浓度均值也是递增的.总体而言,相对湿度越大,PM2.5浓度越大,能见度越小.这与气溶胶通过吸湿增长效应,进而影响其粒径分布和光学性质从而造成能见度显著降低有关(李菲等,2012).

|

| 图 3 2013年12月16日00:00—26日23:00西安泾河气象观测站能见度、气压、风速、风向、气温及相对湿度的逐时变化曲线 Fig.3 Hourly average concentration of visibility, pressure, wind speed, wind direction, temperature and relative humidity during 16—26 December 2013 in Xi′an |

| 表 2 能见度(vis)小于10 km出现的频数、PM2.5浓度分布及其与相对湿度的关系 Table 2 Frequency of visibility less than 10 km and its relationship with relative humidity and PM2.5 concentration |

下面结合图 2污染物浓度逐日变化,分阶段重点分析天气形势和气象要素变化对霾重污染天气下各种污染物的影响.

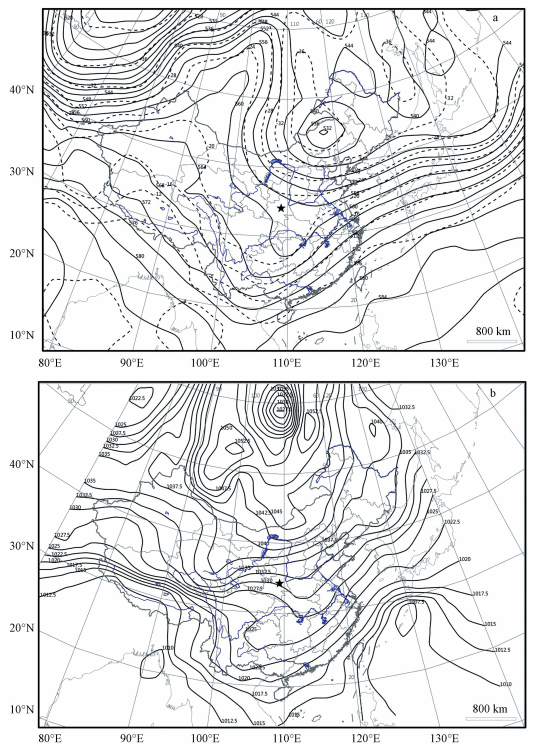

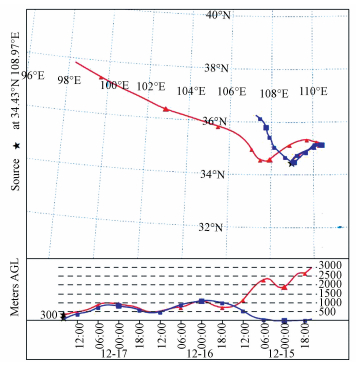

12月16—19日,500 hPa在欧亚中高纬度维持典型的两槽一脊型,两个长波槽分别位于巴湖和我国东北地区;青海至贝湖以西隆起为一高脊,形成稳定少动的阻塞形势.期间西安地区交替受脊前弱的西北气流和东亚大槽底部偏西气流影响,由于高度脊(槽)与温度脊(槽)几近重合,因此没有明显的冷暖平流(图 4a).对应在地面图上(图 4b),贝加尔湖地区的冷高压稳定少动,与发展旺盛的西南倒槽和中国台湾以东至日本海的倒槽势力相当,形成了北高南低的对峙形势.在南部两个倒槽影响下,北方冷空气东移南下的速度及强度都受到了削弱,期间仅有小股弱冷空气分裂南下分别经西北路、东北路补充至关中地区.这种天气形势使得位于西伯利亚的强冷空气受阻而不能大举南下,冷空气对霾重污染天气的清除机制不能有效启动.因此西安虽有弱降温过程,但幅度较小,19日平均气温较16日下降4.7 ℃.期间冷空气势力较弱,且相对湿度逐渐增大,日最大相对湿度由16日的78%增加至19日的93%.西安全区主要由气压较弱的均压场、弱高压前部、回流底部控制,盛行弱的偏北风.其中17日白天受地面小股冷空气南下的影响,11:00地面气压小幅上升至977.6 hPa,同时风力有所加大,至14:00风速增至5.6 m · s-1.由图 2可知,在此期间,虽然风力有所增大,但并未对霾天气起到减弱的作用,反而污染物浓度持续累积上升.这是由于西安地处关中盆地特有的喇叭口狭长区域的中部,北临渭北高原、南部毗邻秦岭,西面为秦岭和黄土高坡的结合部,仅有东部为潼关和黄河形成的通风口(王钊等,2012),污染物不易扩散.从18日00:00西安的后向轨迹(图 5)可以看出,西安边界层300 m处高空的气团来源于青海东北部,虽然同期气团源地没有沙尘发生,但气团在途径甘肃等地东南移动并逐渐下降的过程中也可能会携带沿线地区的部分气溶胶,气团由陕西西部进入关中盆地后向东北转向,沿渭北高原南麓向东移动并在潼关通风口处形成回流,由东北气流输送至西安.100 m处气团则从甘肃庆阳地区起始向东南移动,在进入关中盆地后呈现出局地性流动特征,48 h轨迹主要集中在西安地区及其东北部的关中盆地中.盆地的通风不畅造成外来输送与当地排放的大量污染物在渭北高原以南、秦岭北麓的狭长地带堆积,使得污染物浓度迅速升高.

|

| 图 4 2013年12月17日08:00 500 hPa高度与温度配置场(a) (黑实线:等高度线;黑虚线:等温线)与2013年12月17日20:00海平面气压场 (b) Fig.4 Height and temperature field at 500hPa at 08:00, 17 December 2013 (a)(black solid line: isohypse; black imaginary line: isotherm) and the sea level pressure field at 20:00, 17 December 2013 |

|

| 图 5 Hysplit 模拟的2013年12月18日00:00西安72 h后向轨迹 Fig.5 72-hour backward trajectories of the air mass to Xi′an at 00:00, 18 December 2013 using Hysplit model |

20—22日,随着东北冷涡东移入海,阻塞形势减弱消失,极地不断分裂南下的冷空气和高原槽合并加深并东移,西安处于槽前西南气流中,来自孟加拉湾的水汽经槽前西南气流输送至西安地区;与500 hPa相似,700 hPa西安也处于辐合区,西南气流引导暖湿空气北上有利于水汽进一步补充,水汽输送条件较好;850 hPa处于反气旋高压环流中,地面不断有弱冷空气影响西安地区,日最低气温由20日的-1.2 ℃下降至22日的-4.2 ℃.地面风向仍以偏北风为主,21日中午11:00风力最大达到3.2 m · s-1,同时气压维持在较高水平(985.4 hPa附近).在近地面弱冷空气及其南下过程中所携带偏北风的影响下,PM2.5 、PM10质量浓度及NO2、SO2体积浓度均出现一个明显的小谷(图 2).但由于冷空气较弱,对空气中PM2.5 、PM10、NO2及SO2的清除作用十分有限;而CO的体积浓度则表现为缓慢上升的趋势,这可能由于CO的本地源持续排放及积累作用远大于弱冷空气对其有限清除作用所致.同时,弱降温使得近地层饱和水汽压减小(陆春松等,2010),配合较为充足的水汽输送条件,空气相对湿度维持在较高水平,加之上暖下冷的环流配置反而更有利于大气向稳定层结转化,进而成为22日污染物浓度快速反弹,西安地区霾重污染天气维持与加强的有利条件.

23—25日白天,中纬度维持纬向环流,西安处于弱脊前,有利于地表在夜间的辐射降温(田小毅等,2010;赵桂香等,2011);地面图上从贝加尔湖东移南下的冷空气不断在我国甘肃中部、内蒙中东部及东北地区形成闭合小高压(图 6a),与之同时西南倒槽发展强盛,与北方高压系统形成北高南低的配置,西安地区再次处于两种系统之间的过渡地带,受高压底部边缘区域、西南倒槽或二者之间均压场的交替控制,地面等压线稀疏,气压梯度力小,风力较小,甚至频繁出现静风天气.由图 3可见,在此期间中,西安地区平均风速仅为1.0 m · s-1,逐时风速低于2 m · s-1所占比例高达95.8%,处于低风速区.在这种静稳天气条件下,PM2.5与PM10颗粒物再次持续积累,质量浓度迅速升高,并达到此次重污染过程最高值;以本地交通排放为主的NO2与CO体积浓度也明显升高,分别达到最大值(61.18×10-9、4.93×10-6).地面和低空风速较小,低层大气层结稳定,不利于污染物的水平和垂直扩散,污染物在此持续累积.

|

| 图 6 2013年12月24日08:00(a)、2013年12月26日11:00(b)海平面气压场 Fig.6 Sea level pressure field at 08:00, 24 December 2013 (a) and at 11:00, 26 December 2013(b) |

26日,高空冷空气从极地东南下并沿脊前西北气流影响西安,高空等压线密集,风力加大;850 hPa等温线密集南压,冷平流强盛;地面回流高压迅速增强,低层冷空气从内蒙经陕北侵入,11:00冷高压中心加强到1050 hPa(图 6b),并迅速南压控制西安地区,持续数日的霾天气才结束.

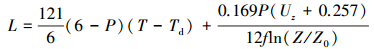

3.3 混合层厚度变化特征混合层厚度表征污染物在垂直方向被热力对流与动力湍流输送所能达到的高度,是反映污染物在铅直方向扩散的重要参数(饶晓琴等,2008),是与污染物在大气中的扩散、稀释速率密切相关的主要气象因子之一(孙扬等,2006).混合层厚度有多种计算方法,本文采用在科研中广泛被采用的罗氏法Ⅰ确立霾重污染过程中西安地区混合层厚度(马福建,1984),计算公式如下:

式中,L为混合层厚度(m);P为Pasquill稳定度级别(国家技术监督局和国家环境保护局,1992);T-Td为温度露点差(℃);Uz为z高度处所观测的平均风速(m · s-1);Z0为地面粗糙度(m);f为地转参数(1 · s-1).

表 3为2013年12月份 02:00、08:00、14:00及20:00四个时次西安地区混合层厚度统计分析表.由表 3可见,霾重污染时段,西安地区各个时次混合层厚度平均值普遍在550 m以下,与非霾时段相比各时次混合层厚度平均值、中位数、最大值及最小值均偏低.污染期间混合层厚度有午后高、夜间低的日变化特征,最大值出现在14:00(553 m),最小值出现在02:00(277.3 m),但与非污染时段相比,混合层厚度的日变幅明显减小.在霾重污染期间,西安地区混合层厚度最小值仅为126.8 m,出现在02:00,最大值为1104.2 m,仅为非污染时段最大值的59.8%.

为了进一步探究混合层高度与近地面大气中各种污染物浓度之间的相关关系,统计分析了2013年12月份02:00、08:00、14:00及20:00 4个时次西安地区混合层厚度与对应时次西安全区PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO 5种大气污染物浓度平均值之间的相关系数(表 4).由表 4可见,多数情况下,西安地区混合层厚度与PM10、PM2.5、NO2、SO2及CO 5种大气污染物之间呈显著的负相关关系,其中14:00相关性最强,20:00次之,02:00最弱.混合层厚度越高,大气环境容量加大,扩散能力增强,污染物浓度随之降低;反之混合层厚度降低,大气环境容量减小,污染物聚集不易扩散,浓度升高.

在污染排放量一定的条件下,混合层高度越低,大气扩散能力越差,污染物浓度越高,霾及大气污染程度也越重(饶晓琴等,2008).结合表 3与表 4可知,低的混合层厚度抑制了垂直方向上的对流输送,严重削弱了大气垂直扩散能力,造成了大气中各类污染物浓度的大量积聚,是造成此次霾重污染过程的重要原因之一.

| 表 3 2013年12月份西安地区混合层厚度统计分析 Table 3 Descriptive statistics about thickness of mixed layer in December 2013 in Xi′an |

| 表 4 2013年12月西安地区混合层厚度与PM10、PM2.5、NO2、SO2及CO 浓度的相关系数 Table 4 Correlation between thickness of mixed layer and PM2.5, PM10, SO2, NO and CO concentration |

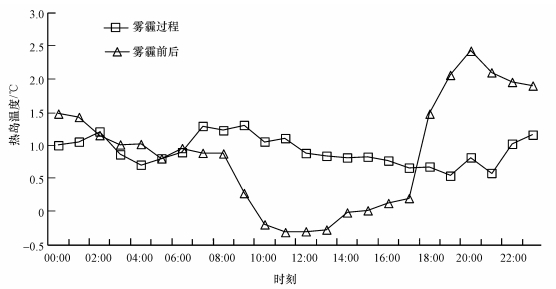

黄金海等研究表明,城市热岛的热力作用,可以通过热岛环流,将郊区的污染物向城市汇集,在加重城市大气污染(黄金海等,2007)的同时,为霾的形成提供更为丰富的凝结核.当机动车辆、工业生产及生活排放的大量氮氧化物、硫氧化物、二氧化碳、粉尘等大气污染物仅在城市上空积聚时,可以吸收环境中热辐射的能量,且增加大气逆辐射,加重城市热岛效应(何萍等,2009).利用西安城区气象观测站观测到的逐时气温减去对应时刻郊区气象站的平均逐时气温,得到西安地区霾重污染过程与霾前后两种情况下热岛强度的日变化曲线(图 7).这里郊区气象站包括周至、户县、蓝田、长安、临潼及高陵6个区县的气象观测站.由图 7可见,在此次霾天气过程中,西安城市热岛效应仍然存在,且有一定的日变化,但热岛强度变化幅度有所减小,在0.5~1.3 ℃之间,明显小于12月份霾过程前后其它时段热岛强度的变化幅度(-0.3~2.4 ℃).在没有霾发生的时段,由于中午太阳辐射最强,加之郊区土壤热容量较小(何萍等,2009),城郊温差达到最低值,热岛强度甚至出现负值;日落后郊区净辐射值转为负值,而城区由于人工热源多、增温幅度大、大气污染物质吸热及逆辐射等作用导致热岛强度增大,20:00左右达到峰值(何萍等,2009).而在此次霾重污染过程中,热岛强度最小值延迟至19:00才出现,峰值则出现在07:00—09:00.这是由于此次霾范围较大,不只局限在西安市上空,而是覆盖了包括城市与郊区的整个西安地区,属于大范围区域性霾过程.较厚霾层长时间覆盖于城市与郊区上空,白天由于霾层的消光作用,城区与郊区增温幅度同时减小,相反日落后使得城市与郊区的逆辐射同时增强,热量损失速率相差不大,从而改变了城市热岛效应日变化特点,具体表现为延迟了热岛强度的峰、谷值出现时间,减小了热岛强度的日变化幅度.数据分析表明,霾重污染期间,白天时段大气中各类污染物的浓度是大于夜间的.研究表明,大气上空存在较多的烟尘、悬浮颗粒物等污染物,其大量吸收太阳辐射和大气辐射能,导致大气逆辐射增强,可以使热岛效应增强(张宏利等,2009).因此这也是造成城市热岛效应白天增强,夜间削弱的可能原因之一.另外,风速、大气稳定度等气象因素对城市热岛的强度也有重要影响(胡张保等,2010).此次霾重污染过程中,白天近地面多小风、静风天气(3.2节);与非霾重污染时段相比,白天混合层厚度有大幅降低,大气稳定度增强,因此近地面热量向高空、水平方向的湍流、水平输送均会得到削弱,从而有利于白天热岛效应的增强.

|

| 图 7 2013年12月西安地区霾重污染过程与霾前后热岛强度的日变化曲线 Fig.7 Daily variation of heat island intensity in December 2013 in Xi′an |

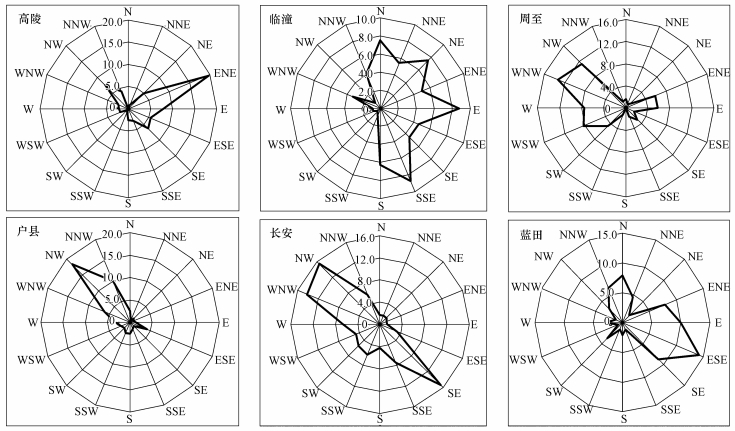

而城市热岛效应强度的这种变化,在此次霾重污染过程又起到了一定的反馈作用.研究表明,城市上空污染物随热岛环流向四周分散,然后在乡村上空下沉至地面附近,又随地面空气向城市中心辐合,造成市区地面浓度增加(苗曼倩,1990).有学者发现城市边界层大气由于热岛效应可形成城市中尺度低压系统辐合区,进而形成城市边界层局地热岛垂直环流;经过计算分析城区与近郊区气溶胶分布与城市热岛特征存在某种相关,即气溶胶分布与热岛特征相似,PM10浓度相对高值多发中心区为城市热岛中心,这指示出城市热岛效应所引起的次生环流及辐合效应,可导致城区中尺度气溶胶颗粒物传输及局地滞留、聚集等动力过程(徐祥德等,2005).另外,当近地面大气层结较为稳定时,热岛效应可以使区域内及周边高架源的烟羽传输扩散由集中在烟羽高度附近改变为随热岛环流传输至地面(苗曼倩,1990).由此可见,热岛效应及其引发的热岛环流可以改变污染物传输规律.由图 7可见,在大范围较厚霾层的作用下,白天(08:00—17:00)西安城市上空的热岛强度不同于非污染时段下降并出现谷值、负值的情况,而是由峰值开始缓慢下降,但较非污染时段始终持续偏大,总体维持在1.0 ℃左右,远高于非污染天气时同时段的平均值(0.1 ℃);日落后热岛强度虽然较非污染时段始终持续偏小,但仍波动性维持在0.9 ℃左右.也就是说在白天时段城市热岛效应强度较非污染时段显著增强,夜间略偏弱但仍维持在较高水平,这在一定程度上延长了城市热岛效应的作用时间,有利于形成城市热岛环流,将周边和区域内高架源排放的大气污染物传输至地面,同时将周边郊区上空的污染物质汇集至城区.加之在3.3节中所述,西安上空混合层厚度较小,大气的垂直运动处于抑制状态,从而使得 西安上空的污染物浓度持续积累增加,霾加重.图 8

|

| 图 8 2013年12月16—25日西安地区霾重污染过程周边各区县风向玫瑰图 Fig.8 Wind direction frequency distribution during 16—25 December 2013 in Xi′an |

为此次霾重污染过程中西安周边6个区县气象站观测到的风向玫瑰图,结合西安地区各区县的位置(图 1)可知,西安周边各区县的主导风向均指向城区,这说明霾重污染期间多数时段西安周边区县气流是向城区汇集的.

上述分析表明,大范围区域性霾过程及大气污染物浓度的日变化,对城市热岛效应日变化有一定影响;而城市热岛效应强度的变化,会对霾重污染过程起到一定的正反馈作用.但具体城市热岛效应与霾重污染过程二者之间谁是最初影响的驱动因子、相互影响的定量关系及影响机制,有待于在以后的研究中深入探讨.总而言之,这是城市污染加重热岛效应、热岛效应反过来通过热岛环流改变城市污染物传播扩散规律并加重污染,二者相互作用、互为增强条件的一个很好的例证.

4 结论(Conclusions)1)伴随着SO2、NO2、CO体积浓度的明显增加,此次霾重污染天气过程主要是一次在不利气象条件下形成的高浓度颗粒物污染事件.

2)西安地区高空以平直的纬向环流为主,中层有暖湿气流持续输送,地面气压场偏弱,小风和高湿是造成此次霾重污染持续发生的基本环流和气象要素特征;极地深厚冷气团的快速南下推进是霾重污染天气快速清除的有效机制.

3)低的混合层厚度抑制了垂直方向上的对流输送,严重削弱了大气垂直扩散能力,造成了大气中各类污染物浓度的大量积聚,是造成此次霾重污染过程的重要原因之一.

4)城市污染加重热岛效应、热岛效应反过来通过热岛环流改变城市污染物传播扩散规律并加重污染,二者相互作用、互为增强条件.

| [1] | 安静宇, 李莉, 黄成, 等. 2014. 2013年1月中国东部地区重污染过程中上海市细颗粒物的来源追踪模拟研究[J]. 环境科学学报, 34(10): 2635-2644 |

| [2] | 曹伟华, 梁旭东, 李青春. 2013. 北京一次持续性雾霾过程的阶段性特征及影响因子分析[J]. 气象学报, 71(5): 940-951 |

| [3] | 程真, 陈长虹, 黄成, 等. 2011. 长三角区域城市间一次污染跨界影响[J]. 环境科学学报, 31(4): 686-694 |

| [4] | 费建芳, 王锐, 王益柏, 等. 2009. 一次大雾天气下PM2.5二次无机粒子的数值模拟[J]. 大气科学学报, 32(3): 360-366 |

| [5] | 国家技术监督局, 国家环境保护局. 1992. GB/T3840-1991 制定地方大气污染物排放标准的技术方法[S]. 北京: 中国标准出版社 |

| [6] | 何萍, 董诗平, 李宏波. 2009. 云南高原楚雄市SO2浓度变化与热岛效应的关系研究[J]. 云南地理环境研究, 21(1): 78-82 |

| [7] | 胡荣章, 刘红年, 张美根, 等. 2009. 南京地区大气灰霾的数值模拟[J]. 环境科学学报, 29(4): 808-814 |

| [8] | 胡张保, 愈炳丰, 秦临香. 2010. 西安夏季和冬季城市热岛的多时间尺度变化特征[J]. 土木建筑与环境工程, 32(1): 111-115 |

| [9] | 黄金海, 汪海珍, 吴建军, 等. 2007. 植被指数与杭州市热岛效应的关系研究[J]. 科技通报, 23(3): 446-457 |

| [10] | 李菲, 吴兑, 谭浩波, 等. 2012. 广州地区旱季一次典型灰霾过程的特征及成因分析[J]. 热带气象学报, 28(1): 113-122 |

| [11] | 陆春松, 牛生杰, 杨军, 等. 2010. 南京冬季一次雾过程宏微观结构的突变特征及成因分析[J]. 大气科学, 34(4): 681-690 |

| [12] | 马福建. 1984. 用常规地面气象资料估算大气混合层深度的一种方法[J]. 环境科学, 5(1): 11-14 |

| [13] | 苗曼倩. 1990. 城市热岛效应对污染物扩散规律影响的数值模拟[J]. 大气科学, 14(2): 207-214 |

| [14] | Prospero J M. 1999. Long-range transport of mineral dust in the global atmosphere: Impact of African dust on the environment of the southeastern United States[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(7): 3396-3403 |

| [15] | 饶晓琴, 李峰, 周宁芳, 等. 2008. 我国中东部一次大范围霾天气的分析[J]. 气象, 34(6): 89-96 |

| [16] | 史凯. 2014. 成都市一次重度灰霾期间大气PM2.5的自组织临界特性[J]. 环境科学学报, 34(10): 2645-2653 |

| [17] | 寿亦萱, 张大林. 2012. 城市热岛效应的研究进展与展望[J]. 气象学报, 70(3): 338-353 |

| [18] | 孙燕, 张备, 严文莲, 等. 2010. 南京及周边地区一次严重烟霾天气的分析[J]. 高原气象, 29(3): 794-800 |

| [19] | 孙扬, 王跃思, 刘广仁, 等. 2006. 北京地区一次大气环境持续严重污染过程中的SO2的垂直分布分析[J]. 环境科学, 27(3): 408-414 |

| [20] | 唐娴, 王喜全, 洪也, 等. 2014. 辽宁中部城市群一次灰霾天气过程的外来影响程度研究[J]. 环境科学学报, 34(6): 1541-1550 |

| [21] | 陶燕, 刘亚梦, 米生权, 等. 2014. 大气细颗粒物的污染特征及对人体健康的影响[J]. 环境科学学报, 34(3): 592-597 |

| [22] | 田小毅, 袁成松, 吴震. 2010. 高速公路上霾雾演变及其对能见度的影响[J]. 气象科技, 38(6): 673-678 |

| [23] | 王京丽, 刘旭林. 2006. 北京市大气细粒子质量浓度与能见度定量关系初探[J]. 气象学报, 64(2): 221-228 |

| [24] | 王钊, 彭艳, 白爱娟, 等. 2012. 近60年西安日照时数变化特征及其影响因子分析[J]. 高原气象, 31(1): 185-192 |

| [25] | 魏玉香, 童尧青, 银燕, 等. 2009. 南京SO2、NO2和PM10变化特征及其与气象条件的关系[J]. 大气科学学报, 3(3): 451-457 |

| [26] | 魏哲, 杨晶, 王丽涛, 等. 2014. 2013年1月邯郸市严重霾天气的污染特征分析[J]. 环境科学学报, 34(5): 1118-1124 |

| [27] | Wu D, Tie X X, Li C C, et al. 2005. An extremely low visibility event over the Guangzhou region: A case study[J]. Atmospheric Environment, 39(35): 6568-6577 |

| [28] | 吴兑. 2006. 再论都市雾与霾的区别[J]. 气象, 32(4): 9-15 |

| [29] | 吴兑. 2008. 霾与雾的识别和资料分析处理[J]. 环境化学, 27(3): 327-330 |

| [30] | 吴兑, 吴晓京, 李菲, 等. 2010. 1951-2005年中国大陆霾的时空变化[J]. 气象学报, 68(5): 680-688 |

| [31] | 吴兑, 吴晟, 李海燕, 等. 2011. 穗港晴沙两重天—2010年3月17-23日珠三角典型灰霾过程分析[J]. 环境科学学报, 31(4): 695-703 |

| [32] | 吴兑. 2012. 近十年中国灰霾天气研究综述[J]. 环境科学学报, 32(2): 257-269 |

| [33] | 吴兑, 刘啟汉, 梁延刚, 等. 2012. 粤港细粒子(PM2.5)污染导致能见度下降与灰霾天气形成的研究[J]. 环境科学学报, 32(11): 2660-2669 |

| [34] | 吴兑, 廖碧婷, 吴蒙, 等. 2014. 环首都圈霾和雾的长期变化特征与典型个例的近地层输送条件[J]. 环境科学学报, 34(1): 1-11 |

| [35] | 肖娴, 范绍佳, 苏冉. 2014. 2011年10月珠江三角洲一次区域性空气污染过程特征分析[J]. 环境科学学报, 34(2): 290-296 |

| [36] | 修天阳, 孙扬, 宋涛, 等. 2013. 北京夏季灰霾天臭氧近地层垂直分布与边界层结构分析[J]. 环境科学学报, 33(2): 321-331 |

| [37] | 徐祥德, 周秀骥, 施晓晖. 2005. 城市群落大气污染源影响的空间结构及尺度特征[J]. 中国科学D辑 地球科学, 35(增刊Ⅰ): 1-19 |

| [38] | 杨琳, 杨红龙, 陈嘉晔, 等. 2012. 深圳地区灰霾分布特征及预警、预报方法探讨[J]. 环境科学学报, 32(12): 3065-3072 |

| [39] | 杨素英, 赵秀勇, 刘宁微. 2010. 北京秋季一次重污染天气过程的成因分析[J]. 气象与环境学报, 26(5): 13-16 |

| [40] | 张宏利, 陈豫, 张纳伟锐, 等. 2009. 西安市热岛效应变化特征与城市人口发展研究[J]. 水土保持研究, 16(4): 121-136 |

| [41] | 赵桂香, 杜莉, 卫丽萍, 等. 2011. 一次持续性区域雾霾天气的综合分析[J]. 干旱区研究, 28(5): 871-878 |

| [42] | 郑秋萍, 王宏, 林长城, 等. 2013. 海峡西岸沿海城市群大气污染物浓度特征及其与天气形势的关系[J]. 环境科学学报, 33(2): 356-363 |

| [43] | 周敏, 陈长虹, 乔利平, 等. 2013. 2013年1月中国中东部大气重污染期间上海颗粒物的污染特征[J]. 环境科学学报, 33(11): 3118-3126 |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35