2. 中国环境监测总站, 北京 100012

2. China Environmental Monitoring Center, Beijing 100012

臭氧(O3)是大气化学组成的重要物质之一,对大气辐射、生态环境等具有重要影响.研究发现,近地面高浓度O3会损害人体健康、影响植物生长(Nuvolone et al., 2013;Wan Mahiyuddin et al., 2013;Avnery et al., 2011;Wang et al., 2014),是影响城市大气环境质量的重要污染气体(Jenkin,2004).一般而言,光化学反应是近地面O3的主导来源,高浓度O3作为城市光化学烟雾的特征产物(Guo et al., 2009),已经引起了国内外的普遍关注(Lin et al., 2007;Zhang et al., 2009;Hu et al., 2012).此外,与其它气态污染物相比,O3在对流层中的寿命较长,能进行长距离的跨区域传输.因此,O3被作为全球性污染物成为国际大气科学研究领域的热点问题之一(Fiore et al., 2009;Akimoto,2003).随着工业化和城市化进程的加快,我国空气污染进入到复合型污染时代,臭氧污染问题日益突出(Chen et al., 2013;潘月鹏等,2010;杨俊益等,2012).国内O3研究的区域集中在经济发达的城市和环境本底地区(葛宝珠等,2010;聂滕等,2014;修天阳等,2013;高晋徽等,2012),区域性、大尺度的研究相对较少;研究数据主要是基于数值模拟技术(聂滕等,2014;Tang et al., 2010;Sun et al., 2011)、卫星遥感(沈路路等,2012)、飞行探测(陈鹏飞等,2012)和探空观测(彭丽等,2011)等,近地面观测方法由于点位设置数量较少,空间代表性有限,且较多的关注某次污染事件或个别污染日(Sun et al., 2011;沈利娟等,2014;Tian et al., 2014).2013年,环保部在京津冀地区、长江三角洲地区、珠江三角洲地区及省会城市和计划单列市开展SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等污染物的常规例行监测,为在区域尺度利用近地面监测数据开展O3污染的时空分布规律创造了条件.

长江三角洲地区(以下简称长三角地区)是我国经济最为发达的地区,也是我国大气污染防治重点区域(Feng et al., 2006).区内工业密布,人口稠密,污染物排放强度较高,其中,O3的前体物之一—NOx的单位面积排放量在2012年达到全国平均水平的5.8倍(中国环境年鉴编辑委员会,2013),区域性大气污染较为严重.本文依托2013年长三角地区城市空气质量在线监测数据和气象要素数据,总结长三角地区近地面层O3浓度的变化规律及影响因素,以期为该地区近地面O3污染防护和深入研究提供资料和依据,也为进一步预防和监测光化学烟雾污染提供参考.

2 数据与方法(Data and methods) 2.1 数据来源本文所使用的污染物浓度数据来源于2013年长三角地区25个城市(上海市及江苏、浙江两省的所有地级及以上城市)119个监测点位SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO日均值及O3日最大8 h滑动平均值等6项污染物的逐日监测数据,各指标的含义和计算方法详见《环境空气质量标准》(GB 3095—2012).部分时段由于停电、仪器校准等原因当天某项目出现缺测时,通过插值方法补充.气象数据采用中国气象科学数据共享服务网中的观测台站数据,每个城市选用1个观测台站,选用时充分考虑数据完整性、代表性等因素,部分城市缺少观测台站时采用相邻台站数据补充.机动车保有量、常住人口数量等数据来自于国家统计局《中国区域经济统计年鉴2013》.

2.2 分析方法城市环境空气质量日评价主要依据《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》及中国环境监测总站《关于对“全国城市空气质量实时发布平台”发布内容进行调整的通知》,根据AQI数值大小将环境空气质量分为6级:优(AQI≤50)、良(50<AQI≤100)、轻度污染(100<AQI≤150)、中度污染(150<AQI≤200)、重度污染(200<AQI≤300)、严重污染(AQI>300);城市环境空气质量年评价主要依据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013),执行评价项目年平均和日平均百分位数同时达标的要求.

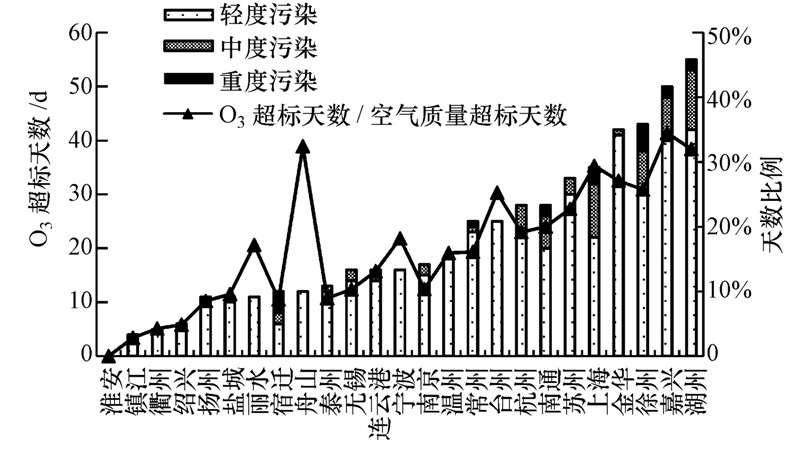

3 结果与讨论(Results and discussion) 3.1 O3污染时空特征 3.1.1 总体概况2013年,长三角地区25个城市O3日最大8 h滑动平均值超过《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)二级标准限值的天数为532 d,占总天数(25个城市监测天数的总和,即9125 d,下同)的5.8%.其中,轻度污染449 d,占84.4%,中度污染64 d,占12.0%,重度污染19 d,占3.6%,无严重污染天气.分城市看,除淮安外,其他城市均存在不同程度的O3超标状况(图 1):镇江超标天数最少(4 d),衢州、绍兴超标天数也在10 d以内,扬州、盐城、丽水、宿迁、舟山、泰州、无锡、宁波、连云港、南京、温州超标天数在10~20 d,金华、徐州、嘉兴、湖州超标天数大于40 d,其中,湖州超标天数最多,为55 d.

|

| 图 1 2013年长三角地区城市O3超标天数和空气质量超标天数 Fig. 1 Number of days with O3 concentration non-attainment and air quality non-attainment in Yangtze River Delta in 2013 |

2013年,长三角地区25个城市环境空气质量超标天数共3231 d,O3超标天数占空气质量超标天数的比例为16.5%,低于PM10、PM2.5超标天数,高于SO2、NO2、CO超标天数.其中,12个城市O3超标天数占空气质量超标天数的比例高于16.5%,其中,湖州、嘉兴、舟山3个城市比例在30%以上,O3污染相对较重.

《环境空气质量评价技术规范(试行)》规定,当城市一年内O3日最大8 h滑动平均值的第90百分位数浓度大于160 μg · m-3时该城市年度评价结果超标.据此评价,长三角地区25个城市中金华、徐州、嘉兴、湖州4个城市2013年O3年度评价结果超标.

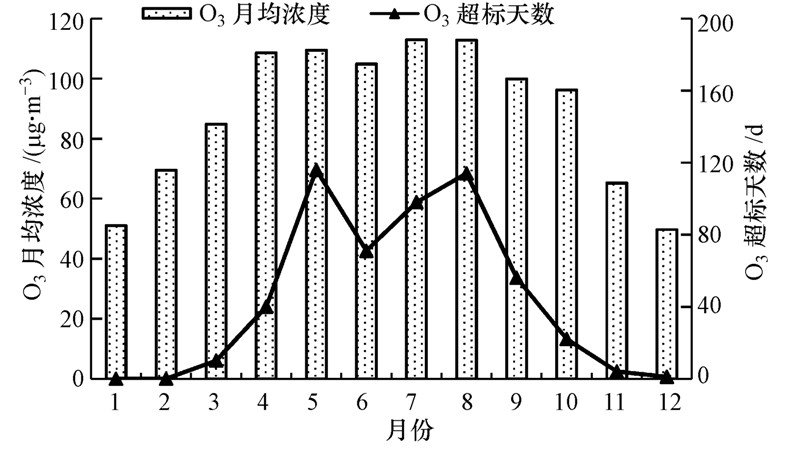

3.1.2 时间分布受O3前体物和城市光化学反应的影响,长三角地区O3月均浓度具有明显的季节变化特征(图 2),1—4月O3月均浓度逐渐升高,春末和夏季污染最为严重,5—8月维持在相对较高水平,9月开始下降.

|

| 图 2 2013年长三角地区O3浓度与超标天数的月度分布 Fig. 2 Monthly variation of O3 concentration and number of days with O3 concentration non-attainment in Yangtze River Delta in 2013 |

各城市O3超标状况月度分布与月均值变化趋势基本一致,5—8月O3超标天数较多,其中,5月和8月超标天数最多,分别为116 d和114 d,共占总超标天数的43.2%.4月和10月虽然O3月均浓度较高,但月内浓度分布较为均匀,超标天数并不多.1、2月没有城市出现O3超标,12月仅有舟山出现1 d超标.

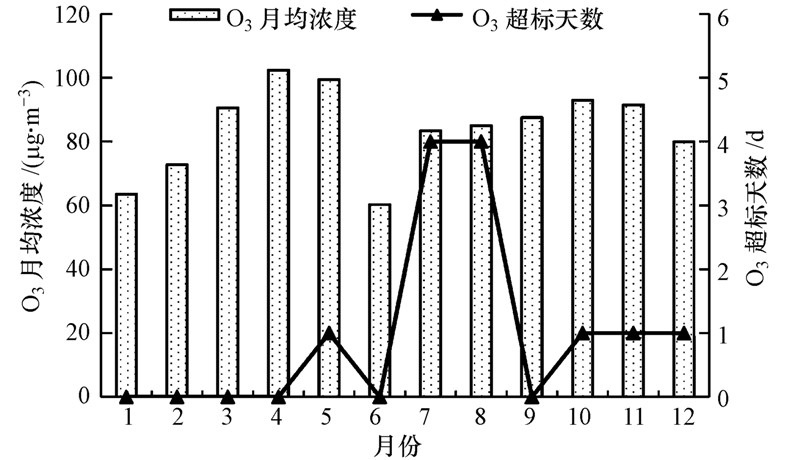

分析各城市O3月均浓度曲线可以看出,各城市O3月均浓度变化趋势与长三角地区整体变化趋势基本一致,仅舟山存在较为明显的差异(图 3).舟山6月O3月均浓度为全年最低值,也为长三角地区25个城市最低值,导致舟山夏季(6—8月)O3浓度被拉低,低于春秋季,为长三角地区25个城市夏季最低值,和长三角地区整体变化趋势有所区别.其原因主要有:①舟山群岛四面环海,属海洋型气候,冬暖夏凉,气温年变化较小,日均气温的变异系数为0.49,在25个城市中仅高于温州、台州和丽水.②6月出现25 d阴雨天气,日相对湿度在79%以上,月均相对湿度高达90%,为25个城市最高水平.大气中的水汽影响太阳紫外辐射从而减缓光化学反应,而且高相对湿度是形成湿清除的重要指标,故不利于O3浓度的积累.③舟山夏季气温低于25个城市平均气温,且没有出现35 ℃以上的日均气温.其中,6月月均气温为23.7 ℃,在25城市中仅高于盐城、连云港、泰州和南通.

|

| 图 3 2013年舟山O3浓度与超标天数的月度分布 Fig. 3 Monthly variation of O3 concentration and number of days with O3 concentration non-attainment in Zhoushan city in 2013 |

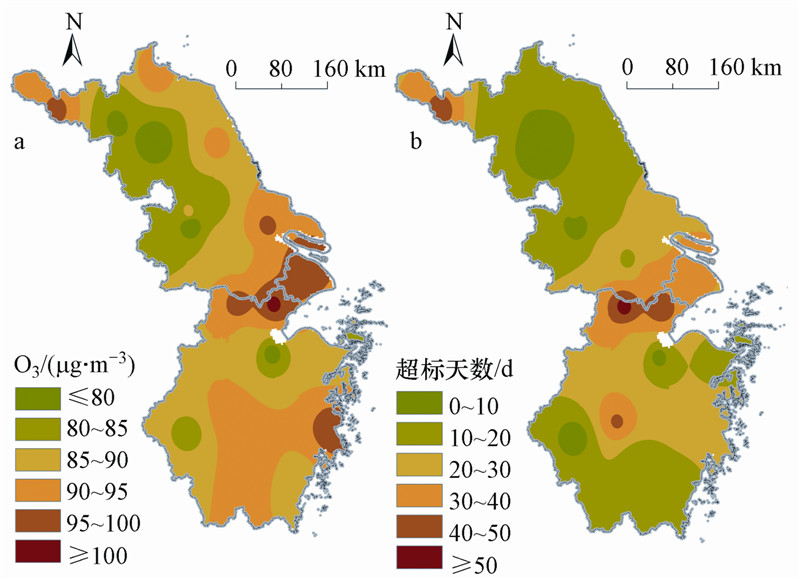

以各城市2013年O3年均浓度在ArcGIS中进行空间插值,得到O3污染空间分布图(图 4).由图可见,O3污染呈现较为明显的片状分布特征,其中,上海及周边城市群污染面积最大,最为严重.北部的徐州-连云港-盐城片区,以及南部的金华-台州-丽水片区O3污染也相对较为严重.从各城市O3超标天数空间分布看,O3污染空间分布略有差别,北部的徐州、中部的湖州-嘉兴-上海片区及南部的金华-台州片区O3超标情况较为严重.

|

| 图 4 2013年长三角地区O3年均浓度(a)和超标天数(b)空间分布 Fig. 4 Spatial distribution of O3 annual average concentration(a) and number of days with O3 concentration non-attainment(b)in Yangtze River Delta in 2013 |

南通、上海、台州O3年均浓度较高(>95 μg · m-3)而超标天数不多(<40 d),其原因主要有:①南通、上海出现O3浓度高值较多,其中,南通O3超标的28 d中,有21 d在180 μg · m-3以上,有9 d超过200 μg · m-3;上海O3超标的35 d中,有23 d在180 μg · m-3以上,并且有16 d超过200 μg · m-3.②台州虽然O3浓度高值不多,但O3浓度在100 μg · m-3以上的天数较多,占总天数的46.5%,也抬高了O3年均浓度.

3.1.4 与其他主要城市群污染状况比较2013年,珠三角地区9个城市O3超标天数为294 d,占总天数的8.9%,肇庆、佛山、东莞、江门、中山等5个城市O3年度评价结果超标.京津冀地区13个城市O3超标天数为462 d,占总天数的9.7%,北京、石家庄、衡水、邢台、邯郸等5个城市O3年度评价结果超标.综合来看,2013年京津冀地区O3污染状况最重,珠三角地区次之,长三角地区最轻.

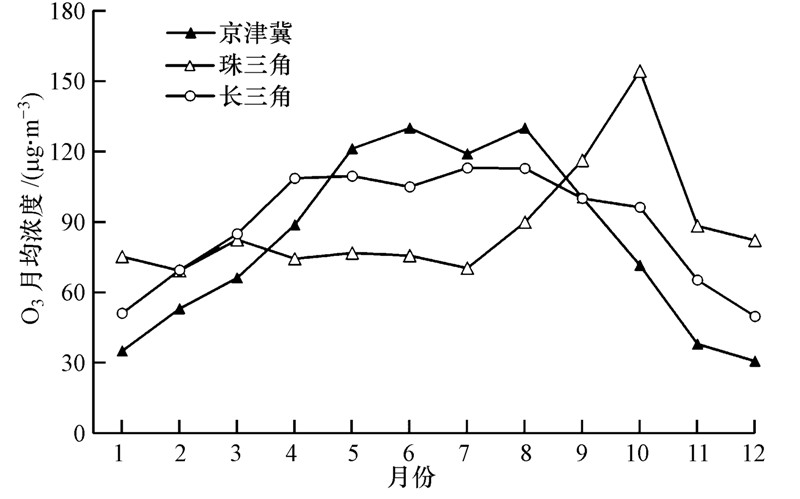

从三大城市群O3月均浓度曲线来看(图 5),京津冀地区与长三角地区季节变化趋势相似,O3浓度夏季最高,冬季最低;而珠三角地区呈现出O3浓度秋季较高(邓雪娇等,2011),其余季节变化不大的特点.由于珠三角地区地处我国南部,属于亚热带季风气候,气温较高,气温年较差和日较差都较小,O3月均浓度变化较小.O3浓度秋季较高的原因可能为:珠三角地区秋季盛行北风,气团来自污染的大陆地区,再加上广佛地区的一次排放,所以整个区域都出现较严重的O3污染;在夏季,珠三角地区盛行南风,气团来自较为清洁的南海,O3浓度较低(陆克定等,2010;Zheng et al., 2010).

|

| 图 5 京津冀、珠三角、长三角地区O3浓度月度分布 Fig. 5 Monthly variation of O3 concentration in Beijing-Tianjin-Hebei,Pearl River Delta and Yangtze River Delta |

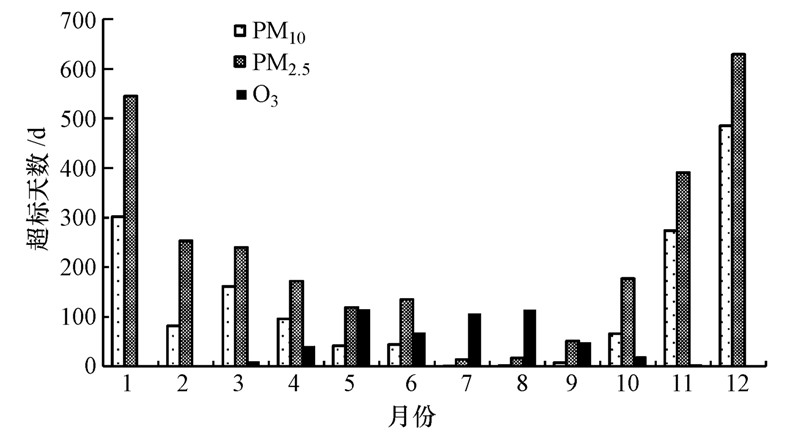

长三角地区1—12月均存在颗粒物超标现象,且颗粒物超标天数多于O3超标天数(图 6),但超标天数的季节变化趋势呈现出与O3完全相反的趋势,冬季颗粒物浓度较高,以PM2.5为首要污染物的污染天数最多,O3浓度较低,几乎没有O3为首要污染物的情况;夏季以O3为首要污染物的污染天数最多,颗粒物浓度较低.颗粒物和O3虽然属于不同类型的空气污染物,两者之间可能存在着多种相互作用的途径,在一定条件下,颗粒物尤其是PM2.5浓度的升高导致气溶胶光学厚度增大,削弱O3光化学生成率,O3浓度相应出现下降.另外,在颗粒物数浓度迅速增加的背景下,颗粒物表面积浓度相应增加,发生在颗粒物表面的非均相化学过程也可能对O3浓度产生影响.

|

| 图 6 2013年长三角地区PM10、PM2.5、O3超标天数月度分布 Fig. 6 Monthly number of non-attainment days of PM10,PM2.5 and O3 in Yangtze River Delta in 2013 |

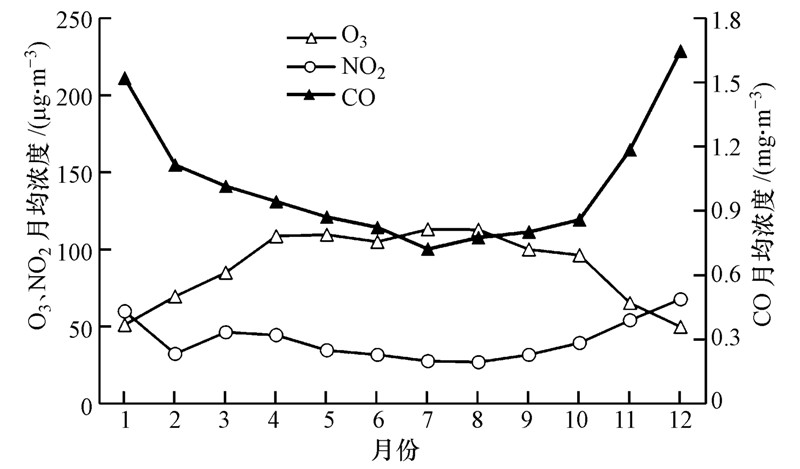

人类活动排放的NOx、NMHCs和CO等一次污染物经光化学反应可促进底层大气产生二次污染物O3,并可进一步引发城市光化学烟雾污染,同时也是对流层O3的一个重要来源.CO、NO2的月均浓度变化趋势和O3相反(图 7),冬季较高,夏季较低,冬季逆温层较厚,大气层结构稳定,对流不活跃,不利于污染物的扩散而导致其累积在大气底层.其次冬季地面气温低,太阳辐射较弱,光化学反应被削弱,也导致其前体物浓度的积累.

|

| 图 7 2013年长三角地区O3、NO2、CO浓度月度分布 Fig. 7 Monthly variation of O3,NO2 and CO concentrations in Yangtze River Delta in 2013 |

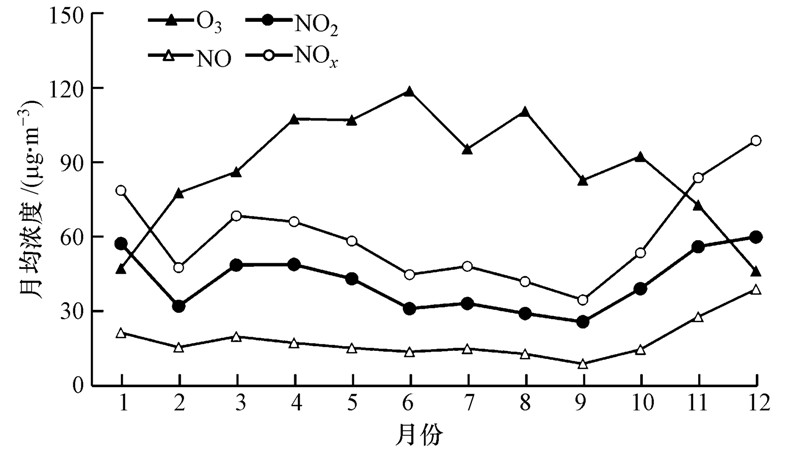

由于当前常规环境监测只可监测NO2,为进一步了解NOx与O3的关系,以扬州为例,绘制了的O3、NO2、NO、NOx月均浓度变化曲线(图 8).计算Spearman相关系数可知,O3月均浓度与NO2、NO、NOx的相关系数分别为-0.566、-0.664和-0.587.可见O3和NO相关性最好,这是因为NO化学活性强,容易和O3等大气氧化剂发生反应转化成NO2,而NO2在太阳紫外线辐射下发生光解,形成NO-NO2的动态平衡.NOx浓度变化主要是由NO浓度变化引起的.

|

| 图 8 2013年扬州O3、NO2、NO、NOx浓度月度分布 Fig. 8 Monthly variation of O3,NO2,NO and NOx concentrations in Yangzhou in 2013 |

1)机动车保有量 已有研究表明,机动车排放污染逐渐成为发达城市大气污染的主要源,近地面机动车尾气是造成城市NO2、CO和PM2.5浓度升高的主要原因之一(郭宇宏等,2014).长三角地区城市民用汽车保有量与各城市NO2年均浓度的相关系数为0.672,与各城市O3超标天数的相关系数为0.564(通过双尾0.01水平的显著性检验).可见,虽然O3不是机动车直接排放的污染物,但由于机动车尾气排放的NO2等污染物参与光化学反应,从而影响O3污染水平.

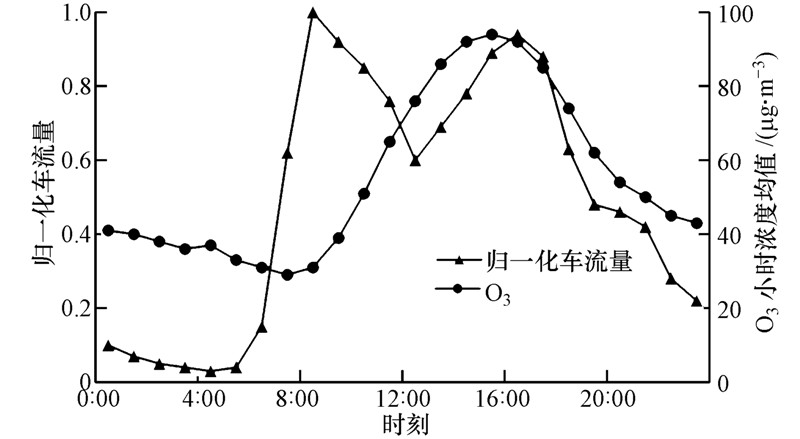

2)时间效应 日车流量分布与O3浓度日变化的相关性对研究机动车污染对O3浓度的影响有重要意义.由于未获得长三角城市日车流量的数据,考虑到各城市日车流量变化在同一时区内不会区别太大,引用典型工作日北京市车流量分布情况(Hao et al., 2000)作为参考(图 9).可以看出,车流量和城市居民的出行情况密切相关,呈双峰型分布,上午8:00和下午17:00左右分别出现交通高峰,反映出早晚人们出行的各自特点.由长三角地区O3浓度日变化曲线可以发现,每日8:00—18:00的车流量高峰和10:00—20:00的O3小时浓度高峰可以对应,但车流量的增大和O3小时浓度的抬升存在大约2 h的滞后效应.这是由于从日出到正午随着太阳辐射强度的增大,O3前体物光化学反应增强,造成O3浓度增加;晚高峰后,大气化学反应还在继续,夜间O3小时浓度缓慢下降.

|

| 图 9 北京市车流量和2013年长三角地区O3浓度日变化 Fig. 9 Diurnal variation of traffic flow in Beijing and O3 concentration in Yangtze River Delta in 2013 |

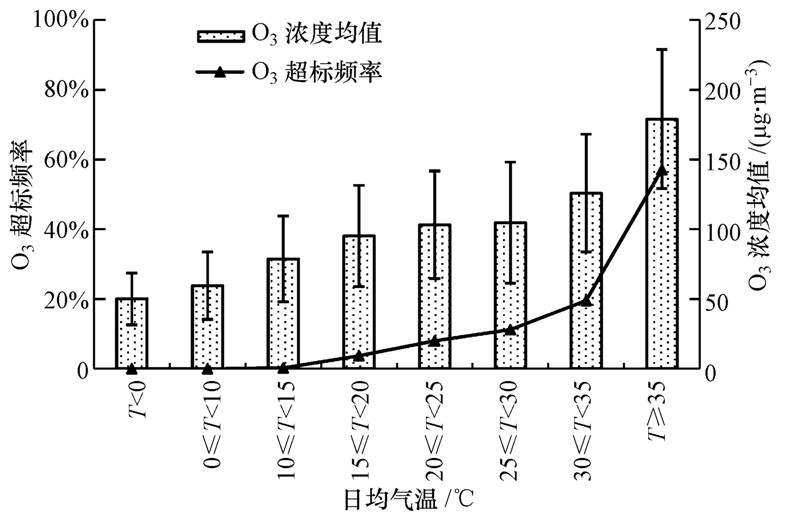

1)气温与日照时数 从不同气温(T)下O3超标频率(图 10)可以看出,当日均气温<10 ℃时没有出现超标,当日均气温≥10 ℃,O3浓度上升,出现超标状况.且超标频率、O3浓度均值和日均气温均呈显著正相关关系,长三角地区25个城市日均气温≥35 ℃的出现天数总计为28 d,其O3超标天数总计为16 d,达42.6%,同时超标O3浓度振幅也最大.

|

| 图 10 2013年长三角地区不同气温下O3超标频率和浓度均值 Fig. 10 O3 non-attainment rate and average concentration in different temperatures in Yangtze River Delta in 2013 |

从不同日照时数下O3超标频率(表 1)可以看出,超标频率、O3浓度均值和日照时数呈正相关关系.日照时数的季节分布和气温不同,除冬季没有10 h以上的日照时数外,各季都有所列全部范围的日照时数分布.从各季节不同日照时数的O3超标频率来看,夏季超标频率最高,冬季在日照时数最高8~10 h时有1天O3浓度超标外,几乎没有出现超标状况,说明相对于日照时数而言,气温的高低对O3浓度的影响更为显著,地面最高气温是影响O3出现高浓度的最重要因素.计算Spearman相关系数可知,O3浓度均值与日均气温、日照时数的相关系数分别为0.683和0.647,均通过双尾0.01水平的显著性检验.

| 表 1 2013年长三角地区不同季节、不同日照时数下O3超标频率 Table 1 O3 non-attainment rate in different sunshine hours and seasons in Yangtze River Delta in 2013 |

2)相对湿度 从不同相对湿度(RH)下的O3超标频率(表 2)可以看出,随着相对湿度的增加,超标频率呈现先升后降的趋势,在相对湿度<30%时,没有出现超标,随着相对湿度增加,超标频率逐渐上升,相对湿度在50%~60% 时超标频率最高,后又随着相对湿度增加逐渐降低,相对湿度≥90%时,没有出现超标状况.这是因为相对湿度高时大气中的水汽影响太阳紫外辐射在光化学反应的作用,导致大气光化学反应减弱.O3浓度均值也呈现出和超标频率类似的规律.

| 表 2 2013年长三角地区不同相对湿度下O3超标频率和浓度均值 Table 2 O3 non-attainment rate and average concentration in different relative humidity in Yangtze River Delta in 2013 |

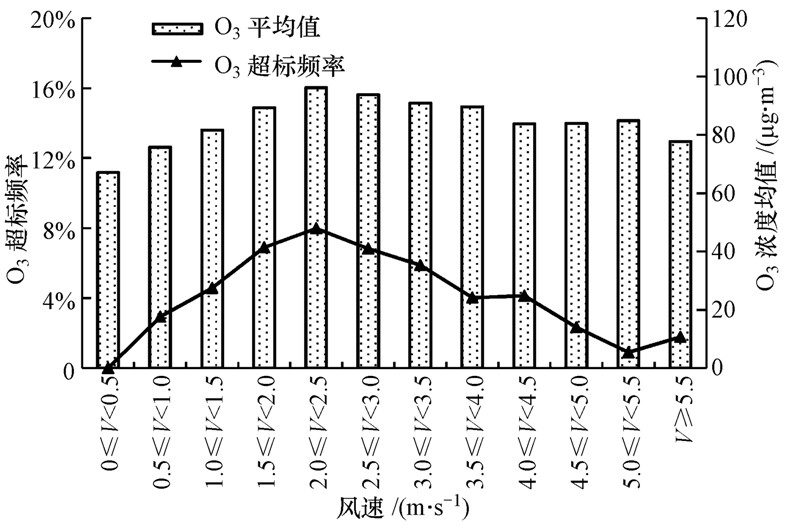

3)风速与风向 长三角地区四季风速整体表现为春季>夏季>秋季>冬季,日平均风速主要分布区间为1~3.5 m · s-1,此区间的平均风速出现频率为78.5%.从不同风速(V)下O3超标频率(图 11)可以看出,随着风速的增加,超标频率表现为先升后降的规律,在风速<2.5 m · s-1,超标频率随着风速的增加而增加,之后随着风速的增加,超标频率基本呈下降趋势.较高的风速使得大气湍流作用增强,有利于上层O3向地面处混合,但风又具有水平扩散作用,又会稀释O3,这两种作用同时发生,当风速较低时O3的混合作用强于扩散作用,从而随着风速的增加超标频率增加,当风速超过一定限值时,扩散作用又占主导地位,随着风速的增加超标频率减少.

|

| 图 11 2013年长三角地区不同风速下O3超标频率和浓度均值 Fig. 11 O3 non-attainment rate and average concentration in different wind velocities in Yangtze River Delta in 2013 |

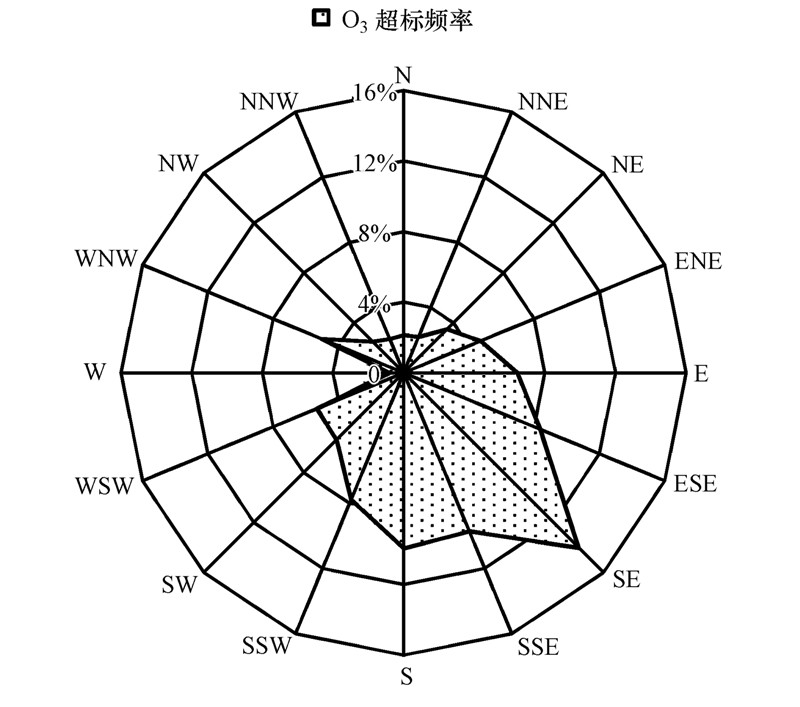

从不同风向下O3超标频率(图 12)看,近地面主导风向为东南风、东南偏南风和南风时超标频率最高,3个风向下超标频率之和为31.0%.且这3个风向下O3浓度均值最高(100~108 μg · m-3),高于其他风向下的O3浓度均值(72~98 μg · m-3).长三角地区夏季盛行东南风,由于夏季O3浓度普遍较高,导致东南风向O3浓度均值较高;其次东南风来自西北方向大陆,污染排放较重,也会通过大气输送带来高浓度O3气团,增加了本地产生的O3浓度.

|

| 图 12 2013年长三角地区不同风向下O3超标频率 Fig. 12 O3 non-attainment rate in different wind directions in Yangtze River Delta in 2013 |

4)降水 降水对O3浓度也会产生影响,雨雪日的O3浓度在3~254 μg · m-3之间,非雨雪日的O3浓度在7~300 μg · m-3之间.雨雪日的O3浓度均值(74 μg · m-3)要明显低于非雨雪日(97 μg · m-3),雨雪日超标频率为0.8%,非雨雪日增加至5.1%.出现雨雪天气时,较多的云层会吸收太阳辐射,不利于光化学反应的进行,导致O3浓度偏低.

4 结论(Conclusions)1)2013年,长三角地区25个城市O3日最大8 h滑动平均值超过《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)二级标准限值的天数为532 d,占总天数的5.8%.除淮安外,其余城市均存在不同程度的O3超标状况.金华、徐州、嘉兴、湖州4个城市超标天数大于40 d且2013年O3年度评价结果超标.O3月均浓度呈现先升后降的趋势,5月和8月超标天数最多.各城市O3月均浓度变化趋势与整体变化趋势基本一致,由于地理位置、气候气象等原因,舟山与整体变化趋势有所区别.O3污染呈现较为明显的片状分布特征,上海及周边城市群O3污染最为严重.

2)颗粒物和O3浓度的季节变化呈现出相反的趋势,两者之间可能存在着多种相互作用的途径.O3月均浓度和NO月均浓度的相关性优于NO2和NOx.

3)长三角地区城市民用汽车保有量与各城市NO2年均浓度的相关系数为0.672,与各城市O3超标天数的相关系数为0.564.每日车流量呈“双峰型”变化,与前体物NOx、CO浓度日变化相对应,车流量高峰时段和O3小时浓度高峰基本吻合,车流量的增大和O3小时浓度的抬升存在大约2 h的滞后效应.

4)气温、日照时数、相对湿度、风速是影响O3浓度的重要气象因素,O3超标频率、O3浓度均值与日均气温、日照时数呈显著正相关关系,相关系数分别为0.683和0.647;随着相对湿度、风速的增加,O3超标频率和浓度均值都表现为先升后降的规律.

| [1] | Akimoto H.2003.Global air quality and pollution [J].Science, 302(5651): 1716-1719 |

| [2] | Avnery S, Mauzerall D L, Liu J F, et al.2011.Global crop yield reductions due to surface ozone exposure: 1.Year 2000 crop production losses and economic damage [J].Atmospheric Environment, 45(13): 2284-2296 |

| [3] | Chen P F, Quan J N, Zhang Q, et al.2013.Measurements of vertical and horizontal distributions of ozone over Beijing from 2007 to 2010 [J].Atmospheric Environment, 74: 37-44 |

| [4] | 陈鹏飞, 张蔷, 权建农, 等.2012.北京地区臭氧时空分布特征的飞机探测研究 [J].环境科学, 33(12): 4141-4150 |

| [5] | 邓雪娇, 周秀骥, 吴兑, 等.2011.珠江三角洲大气气溶胶对地面臭氧变化的影响[J].中国科学: 地球科学, 41(1): 93-102 |

| [6] | Feng J L, Chan C K, Fang M, et al.2006.Characteristics of organic matter in PM2.5 in Shanghai [J].Chemosphere, 64(8): 1393-1400 |

| [7] | Fiore A M, Dentener F J, Wild O, et al.2009.Multimodel estimates of intercontinental source-receptor relationships for ozone pollution [J].Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 114(D4): 1-21 |

| [8] | 高晋徽, 朱彬, 王东东, 等.2012.南京北郊O3、NO2和SO2浓度变化及长/近距离输送的影响[J].环境科学学报, 32(5): 1149-1159 |

| [9] | 葛宝珠, 徐晓斌, 林伟立, 等.2010.上甸子本底站臭氧生成效率的观测研究[J].环境科学, 31(7): 1444-1450 |

| [10] | Guo H, Jiang F, Cheng H R, et al.2009.Concurrent observations of air pollutants at two sites in the Pearl River Delta and the implication of regional transport [J].Atmospheric Chemistry and Physics, 9(19): 7343-7360 |

| [11] | 郭宇宏, 王自发, 康宏, 等.2014.机动车尾气排放对城市空气质量的影响研究——以乌鲁木齐市春节前后对比分析 [J].环境科学学报, 34(5): 1109-1117 |

| [12] | Hao J M, He D Q, Wu Y, et al.2000.A study of the emission and concentration distribution of vehicular Pollutants in the urban area of Beijing [J].Atmospheric Environment, 34(3): 453-465 |

| [13] | Hu X M, Doughty D C, Sanchez K J, et al.2012.Ozone variability in the atmospheric boundary layer in Maryland and its implications for vertical transport model [J].Atmospheric Environment, 46: 354-364 |

| [14] | Jenkin M E.2004.Analysis of sources and partitioning of oxidant in the UK-Part 1: the NOx-dependence of annual mean concentrations of nitrogen dioxide and ozone [J].Atmospheric Environment, 38(30): 5117-5129 |

| [15] | Lin C Y, Wang Z F, Chou C C K.2007.A numerical study of an autumn high ozone episode over southwestern Taiwan [J].Atmospheric Environment, 41(17): 3684-3701 |

| [16] | 陆克定, 张远航, 苏杭, 等.2010.珠江三角洲夏季臭氧区域污染及其控制因素分析 [J].中国科学: 化学, 40(4): 407-420 |

| [17] | 聂滕, 李漩, 王雪松, 等.2014.北京市夏季臭氧前体物控制区的分布特征 [J].北京大学学报(自然科学版), 50(3): 557-564 |

| [18] | Nuvolone D, Balzi D, Pepe P, et al.2013.Ozone short-term exposure and acute coronary events: A multicities study in Tuscany (Italy) [J].Environmental Research, 126: 17-23 |

| [19] | 潘月鹏, 王跃思, 胡波, 等.2010.北京奥运时段河北香河大气污染观测研究 [J].环境科学, 31(1): 1-9 |

| [20] | 彭丽, 高伟, 耿福海, 等.2011.上海地区臭氧垂直分布特征分析 [J].北京大学学报(自然科学版), 47(5): 805-811 |

| [21] | 沈利娟, 李莉, 吕升, 等.2014.2013年夏季嘉兴市一次光化学事件的观测分析 [J].环境科学, 35(5): 1662-1670 |

| [22] | 沈路路, 王聿绚.2012.基于TES观测的2005-2010年间中国3个代表性区域对流层臭氧浓度变化分析 [J].科学通报, 57(16): 1454-1461 |

| [23] | Sun Y, Wang L L, Wang Y S, et al.2011.In situ measurements of SO2, NOx, NOy, and O3 in Beijing, China during August 2008 [J].Science of the Total Environment, 409(5): 933-940 |

| [24] | Tang X, Wang Z F, Zhu J, et al.2010.Sensitivity of ozone to precursor emissions in urban Beijing with a Monte Carlo scheme [J].Atmospheric Environment, 44(31): 3833-3842 |

| [25] | Tian S L, PanY P, Liu Z R, et al.2014.Size-resolved aerosol chemical analysis of extreme haze pollution events during early 2013 in urban Beijing, China [J].Journal of Hazardous Materials, 279: 452-460 |

| [26] | Wan Mahiyuddin W R, Sahani M, Aripin R, et al.2013.Short-term effects of daily air pollution on mortality [J].Atmospheric Environment, 65: 69-79 |

| [27] | Wang Y X, Song Q L, Frei M, et al.2014.Effects of elevated ozone, carbon dioxide, and the combination of both on the grain quality of Chinese hybrid rice [J].Environmental Pollution, 189: 9-17 |

| [28] | 修天阳, 孙扬, 宋涛, 等.2013.北京夏季灰霾天臭氧近地层垂直分布与边界层结构分析[J].环境科学学报, 33(2): 321-331 |

| [29] | 杨俊益, 辛金元, 吉东生, 等.2012.2008-2011年夏季京津冀区域背景大气污染变化分析 [J].环境科学, 33(11): 3693-3704 |

| [30] | Zhang Y X, Dubey M K.2009.Comparisons of WRF/Chem simulated O3 concentrations in Mexico City with ground-based RAMA measurements during the MILAGRO period [J].Atmospheric Environment, 43(30): 4622-4631 |

| [31] | Zheng J Y, Zhong L J, Wang T, et al.2010.Ground-level ozone in the Pearl River Delta region: analysis of data from a recently established regional air quality monitoring network[J].Atmospheric Environment, 44(6): 814-823 |

| [32] | 中国环境年鉴编辑委员会.2013.中国环境年鉴2013 [M].北京: 中国环境年鉴社 |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35