2. 南昌大学管理学院, 南昌 330031;

3. 浙江中医药大学学工部, 杭州 310053;

4. 天津大学管理与经济学部, 天津 300072;

5. 南昌大学外国语学院, 南昌 330031

2. School of Management, Nanchang University, Nanchang 330031;

3. Student Affairs Department, Zhejiang Chinese Medical University, Hangzhou 310053;

4. College of Management and Economics, Tianjin University, Tianjin 300072;

5. School of Foreign Language, Nanchang University, Nanchang 330031

Burgess(1925)第一次将“承载力”这一概念引入到人类生态学的研究中,具体是指一个小区域良性生态系统对某一物种可承载的最大量.之后,单资源承载力(如草地承载力、土地承载力等)和环境承载力(崔凤军,1995;彭再德等,1996)概念被进一步提出.20世纪80年代后,随着经济社会的快速发展、人口过度膨胀和污染的加剧,生态危机已成为许多国家和地区可持续发展的瓶颈,水生态环境问题目前已经成为我国最主要的环境问题之一.保持生态系统的完整性,把人类活动限制在生态系统可承受能力的范围之内的呼声越来越高,生态承载力概念随之被提出,研究人员并对其进行了深入的研究(高吉喜,2001;王开运,2005;王开运,2007;张林波等,2009;张林波,2009).

日益复杂的水生态问题的出现,以及流域水生态系统综合管理的需求,促使各界更加关注水生态系统对于人类的承载能力,即水生态承载力.随着流域水资源开发保护和水生态管理研究的深入(孟伟等, 2007,2013;张楠等,2009),逐渐形成了流域水生态承载力这一研究领域:①关于水生态承载力概念的研究,研究人员也做了大量工作(曾晨等,2011;王西琴等,2011;谭红武等,2011),虽然目前对水生态承载力概念的定义还没达成一致,但对概念的本质基本达成了共识,即水生态承载力是社会经济系统发展和水生态系统演变的耦合结果.②关于水生态承载力评价方法的研究,虽然目前还没有特别针对水生态承载力的评价方法,但由于水生态承载力和生态承载力联系紧密,对水生态承载力的评价方法基本可以借鉴生态承载力的评价方法,而且指标的选取和量化上更为方便.目前,生态承载力的评价方法主要有以下3类:第1类是指标体系评价法,主要包括DPSRI(驱动力-压力-状态-影响-响应)模型(杨俊峰等,2013)、生态足迹模型(张可云等,2011)、状态空间法(熊建新等,2012)、资源与需求的差量方法(邓波等,2003)等;第2类是以能量、物质流为基础的产品周期评价,主要包括能值理论(Haberl et al., 2004)、生命周期理论(Ross et al., 2002)、物质流分析(Paul et al., 2004)等;第3类是综合性评价,主要包括自然植被净第一性生产力估测法(周广胜等,2008)、多级关联评价模型(夏军等,2012)、系统动力学(刘晓波等,2011)、遥感(RS)与地理信息系统(GIS)分析(邓文胜等,2008)等.③关于水生态承载力的案例研究,分析发现,对太子河流域(李靖等,2011;宋策等;2012)及太湖流域上游地区常州市(张万顺,2011;王西琴等,2014)的水生态承载力研究较多;另外,人们对叶尔羌河流域(李靖等,2009)、黄山风景区(王群等,2009)、浙江省湖州市(刘子刚等,2011)、贵州省(左太安等,2014)等地的水生态承载力也进行了研究.因此,在对水生态承载力概念界定、评价方法及案例研究上都已取得了一定的成果.

但不管是采用何种方法研究某个区域的水生态承载力,基本都是通过测算近几年某区域水生态承载力来评价水生态承载力的现状,属于静态评价.缺乏对未来水生态承载力的估算,即基于水生态承载力的现状评价未来水生态承载的潜力及模拟水生态承载力的动态变化过程;另一方面,采用何种人为的干预手段使经济、社会与水生态环境协调发展,使水生态承载力最大化这两方面的研究相对缺乏.

综上分析,我们认为:①本质上,水生态承载力是社会、经济与生态协调发展的“转换桥”(杨春燕等,2007),水生态承载力评价及提升水生态承载力策略研究就是水资源开发与区域发展战略研究,能为制定有关政策提供科学依据;②水生态承载力研究必须加强动态模拟研究,这也是发展方向(王西琴等,2014),这就需要建立一套能反映水生态承载力本质(多元性、非线性、动态性、多重反馈性)的模型体系,实现对水生态承载潜力的估算与动态变化过程的预测;③对赣江流域的水生态承载力还处于初步研究阶段,在鄱阳湖生态经济区建设和江西中部崛起的要求下,为本文的研究留下了可探讨的空间.因此,本文选择应用系统动力学方法,以赣江流域为研究对象,通过对水生态承载力概念的理解和赣江流域水生态承载力系统的概念特征分析,量化并系统模拟赣江流域水生态承载力的现状和未来发展状况,探究综合提升赣江流域水生态承载力的可行方案,设计并检验可行政策及其实施效率.

2 研究区概况(General characteristics of the study area) |

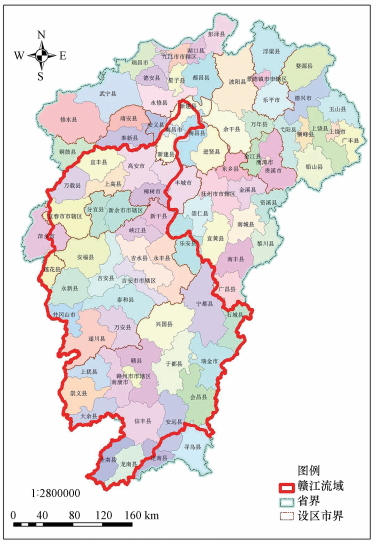

| 图 1 赣江流域地理图 Fig. 1 Geographic map of Ganjiang River Basin |

赣江流域地理位置在东经113°30′~116°40′、北纬24°29′~29°11′之间,面积82809 km2,其中,江西省境内81527 km2,占流域面积的98.45%.赣江流域涉及江西行政区域共计8个设区市47个县(市、区),占全省总面积的50.12%.流域东西窄而南北长,南北最长550 km,东西平均宽约148 km,呈不规则四边形(图 1).赣江流域内人口和经济总量均超过江西省一半,水资源量占全省60%以上.

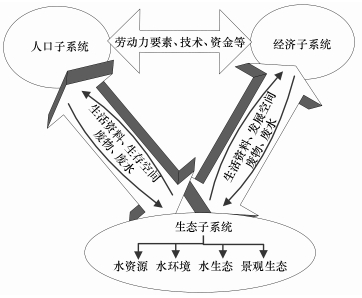

3 赣江流域水生态承载力系统的概念特征分析及概念模型 (Conceptual characteristics analysis and conceptual model of Ganjiang River Basin water ecological carrying capacity system)基于生态承载力、水生态承载力概念及复合生态系统理论(马世骏等,1984),本文把赣江流域水生态承载力定义为:在一定时间和区域范围内,在一定生活水平和环境质量要求下,在不超出生态系统弹性限度条件下的水生态系统所能承载的污染物数量,以及所能支持的经济规模和有一定生活质量的人口规模.赣江流域水生态承载力系统是由人口、经济和生态3个子系统构成的复合生态系统.

人口子系统和经济子系统是驱动流域水生态承载力系统发展变化的动力,生态子系统是流域水生态承载力系统存在的基础支撑,而水(包括需求用水和排放污水)是3个子系统相互作用与联系的纽带,并且决定了系统的功能特点.水(包括需求用水和排放污水)作为复合生态系统中基本物流进入人类活动的各个方面,在水(包括需求用水和排放污水)的作用下,人口、经济子系统和生态子系统相互作用、协同共生.具体表现为:①人类的生存和经济的发展依赖于水,人口的繁衍和一切经济活动需要一定的水环境和水资源作为生存空间和物质支持,据此引起水流运动,并与自然水过程相联系,形成“二元水循环”;② 人的生存和生产活动导致水、土地等不可再生资源急剧减少和废物废水大量排放,水量、水质发生巨大变化,岸边带等景观生态遭到破坏,给水生态健康带来一定的压力;③ 当水生态健康严重破坏时,就无法保障物质资料和生产资料的有效提供,从而反过来制约人口生存和经济生产.以上3方面构成了复合生态系统的水生态过程,这个水生态过程包括水的利用、转化到污水的排放,不仅涉及自然水文,还与人口、经济结构、经济发展、管理水平、土地利用方式、植被、土壤等社会、经济、自然的许多方面密切相关.

通过以上分析,基于复合生态系统思想,以及以“二元水循环”为驱动的“人口-经济-生态”协同作用关系分析,提出了双层互动的赣江流域水生态承载力系统概念模型(图 2).概念模型加深了对赣江流域水生态承载力系统内部人口、经济、生态子系统相互作用方式及机制的认识和了解,为建立赣江流域水生态承载力系统SD模型提供理论依据,尤其是双层互动的概念模型,为建立系统的主导结构提供清晰的逻辑框架.

|

| 图 2 赣江流域水生态承载力系统概念模型 Fig. 2 Conceptual model of Ganjiang River Basin water ecological carrying capacity system |

人口子系统、经济子系统和生态子系统共同组成了一个典型的复杂非线性系统——赣江流域水生态承载力系统,显然,传统线性的、直观的、简单的分析方法无法有效揭示其内在自组织规律,而系统动力学(System Dynamics,SD)是研究这类复杂非线性系统最有效的方法之一.SD是美国麻省理工学院Forrester教授在1956年创立的,是一种以反馈控制理论为基础,以计算机模拟技术为手段,从系统内部的动态结构与反馈机制出发进行系统思考,能看清复杂现象背后的本质,是分析研究非线性复杂大系统和进行科学决策的一种有效的理论、方法和手段,被称为社会、经济、生态等复杂系统的实验室.

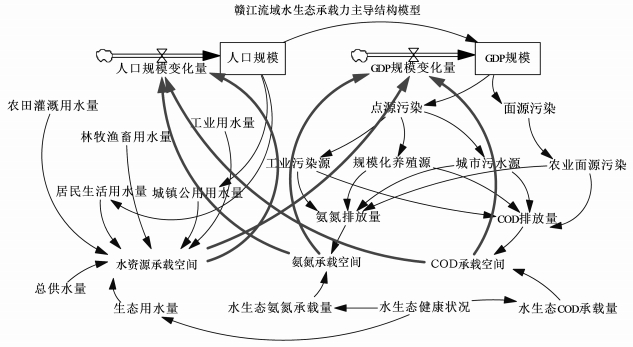

5 赣江流域水生态承载力系统主导结构模型和SD模型构建 (Development of dominant structure model and system dynamics model of Ganjiang River Basin water ecological carrying capacity system) 5.1 赣江流域水生态承载力系统主导结构模型构建基于赣江流域水生态承载力系统概念特征分析,选取并构建相关测量指标来表示赣江流域水生态承载力系统概念模型中的重要概念及作用关系,即对双层互动的概念模型(图 2)进行量化,将其转化为主导结构模型(图 3).

5.1.1 水生态承载力物质流由赣江流域水生态承载力系统概念特征分析可知,水(包括需求用水和排放污水)是3个子系统相互作用与联系的纽带,作为系统主要物质流贯穿始终.人类一切活动对可用水的需求主要表现为居民生活需求、城镇公共需求、农田灌溉需求、林牧渔畜需求和工业生产需求等.人类一切活动对污水排放主要表现为点源污染排放和面源污染排放,点源污染主要来自于生活污水、工业污水、规模化养殖等;面源污染主要来自于农业面源污染.但对水生态健康产生影响的是最终进入水生态系统中未被水体削减的污水,它是由污水的产生和削减过程综合而成.污水的削减主要分为自然削减和在人工干预下的削减.人工干预下的削减一方面是基于技术进步与社会经济结构调整的污染物排放的减少,另一方面是加大污染物的处理力度.自然削减主要是3个方面:一是景观生态的改善,二是岸边带的改善,三是水生态的改善.污染物的产生和削减过程构成赣江流域水生态承载力主要物质流.

5.1.2 水生态承载主体的选择及承载力测量标准的确定从水生态承载力定义可知,水生态承载主体具有客观性和主观性.水体直接承载的污染物是客观承载主体,间接承载的经济规模和人口规模是主观承载主体.由于到目前为止,人们对污染物总量和水生态健康关系的机理尚不清楚,本文把氨氮水环境容量和COD水环境容量作为污染物承载力的客观标准,然后利用专家咨询方法,在分析水质标准和水生态健康标准差别对污染物总量影响的基础上,对氨氮水环境容量和COD水环境容量进行调整,调整原则是水生态健康状况较好,则调整的水环境容量大于水环境容量;水生态健康状况较差,则调整的水环境容量小于水环境容量.把调整的氨氮水环境容量和COD水环境容量作为水生态污染物承载力,记为水生态健康氨氮容量和水生态健康COD容量.把人口规模和GDP规模作为水生态承载力的主观指标.

那么,如何判断水生态系统所能承载的污染物、人口规模和经济规模达到承载上限了呢?如何判断水体中含有的氨氮和COD总量超过了水生态健康氨氮容量和水生态健康COD容量?本文进一步构造了水资源承载空间、氨氮承载空间和COD承载空间3个概念,更直观地来表达和判断由于水资源的索取和污染的排放给水生态承载力带来的压力.

概念1:水资源承载空间=总供水量-总用水量.

其中,总供水量是指赣江流域地表水源总量.总用水量参考《江西省水资源公报》按照农田灌溉、林牧渔畜、工业生产、城镇公共、农村和城镇居民生活及生态用水量这6类用户统计,且生态用水量是指留在自然生态系统的一般意义上的生态用水.

在一定的自然条件下,流域总供水量基本保持不变,当人类活动用水量和为生态用水量不断增加时,若这两则的总用水量超过流域所能供给的总供水量时,已无法为人类继续提供生活生产用水,也无法为自然生态系统提供生态用水,进而水生态承载力达到上限.水资源承载空间大于零,表示水资源在满足农田灌溉、林牧渔畜、工业生产、城镇公共、农村和城镇居民生活及生态用水量这6类用水量基础上,还可以为人类生活和生产提供更多水资源,即承载更多的人口和经济的发展.反之,则表示水资源已不能承载更多的人口和经济的发展.

概念2:氨氮承载空间=水生态健康氨氮容量-氨氮入河总量.

概念3:COD承载空间=水生态健康COD容量-COD入河总量.

人类活动向水体排放的污染物不断增加,当最终进入水体的污染物数量(氨氮入河总量或COD入河总量)超过一定程度时,水生态健康受到破坏.氨氮承载空间和COD承载空间都大于零,表示水生态系统在保证水生态健康的基础上还有能力承载更多的氨氮和COD,还可以承载更多的人口与经济的发展,反之,则不能承载更多的人口的增长或经济的发展.

5.1.3 赣江流域水生态承载力系统主导结构模型基于构建的水生态承载力物质流、选择的承载主体、确定的承载力测量标准,将双层互动的赣江流域水生态承载力系统概念模型转化为赣江流域水生态承载力系统主导结构模型(图 3).

|

| 图 3 赣江流域水生态承载力系统主导结构模型 Fig. 3 Dominant structure model of Ganjiang River Basin water ecological carrying capacity system |

对赣江流域水生态承载力系统的人口子系统、经济子系统、生态子系统3个主要子系统和相关环境变量进行分析,确定系统边界.

| 表 1 赣江流域水生态承载力系统边界 Table 1 Border of Ganjiang River Basin water ecological carrying capacity system |

由水生态承载力的定义可知,人口和GDP是赣江流域水生态承载力系统的主要积累变量,所以,本文将以下5个变量确定为流位变量:①人口总数(万人),对应的流率变量为人口总数变化量(万人 · a-1);②城镇人口总数(万人),对应的流率变量为城镇人口总数变化量(万人 · a-1);③第一产业产值(万元),对应的流率变量为第一产业产值变化量(万元 · a-1);④第二产业产值(万元),对应的流率变量为第二产业产值变化量(万元 · a-1);⑤第三产业产值(万元),对应的流率变量为第三产业产值变化量(万元 · a-1).

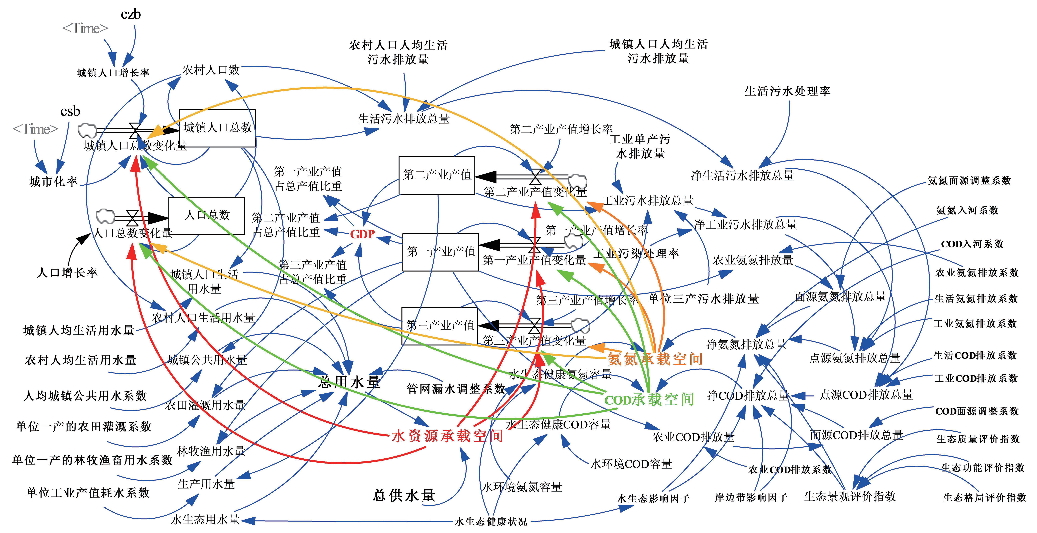

5.2.3 系统动力学结构模型综合赣江流域水生态承载力系统的概念模型、主导结构模型、系统边界及流位、流率变量,建立赣江流域水生态承载力系统结构模型(图 4).

|

| 图 4 赣江流域水生态承载力系统结构模型 Fig. 4 System dynamics model of Ganjiang River Basin water ecological carrying capacity system |

赣江流域水生态承载力系统动力学模型含5个流位变量、5个流率变量、32个辅助变量和37个环境参数,共计79个变量,系统动力学模型有79个变量方程构成.由于篇幅有限,本文仅列出部分主要环境参数值(表 2)和重要变量方程(表 3).

| 表 2 赣江流域水生态承载力SD模型主要参数值 Table 2 Main parameters of SD model of Ganjiang River Basin water ecological carrying capacity |

| 表 3 赣江流域水生态承载力SD模型重要变量方程 Table 3 Main equations of SD model of Ganjiang River Basin water ecological carrying capacity |

主要数据来源:江西省统计年鉴(2001—2013)、中国环境统计年鉴(2001—2013)、江西省水资源公报(2000—2013),部分数据参考相关文献研究成果整理得到.

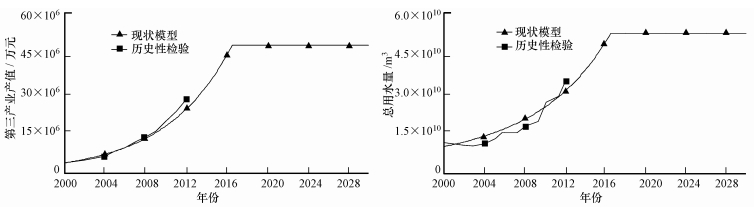

5.2.6 模型检验从模型的目的、适用性、边界问题、物理结构、政策变量等方面对模型进行了定性检验,并运用历史回顾检验法验证所建立的系统动力学模型的有效性.以赣江流域2000—2012年有关的实际数据作为历史变量,预测相应年份的人口总数、城镇人口总数、第一、二、三产业产值,并把预测结果与历史值进行比较,各变量的历史拟合度较高,说明所建立的系统动力学模型能有效代表实际系统,模拟的结果具有可靠性和准确性.以第三产业产值和总用水量的历史检验为例,模拟结果如图 5所示(注:reference mode(历史性检验)),第三产业产值的历史值和模拟值的拟合程度为96.61%,总用水量的历史值和模拟值的拟合程度为87.09%,可以看出,赣江流域水生态承载力系统动力学模型对历史数据模拟效果较好.

|

| 图 5 第三产业产值和总用水量的历史性检验 Fig. 5 Historical test of the total population and tertiary industry |

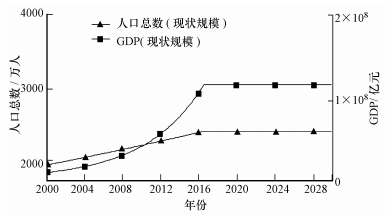

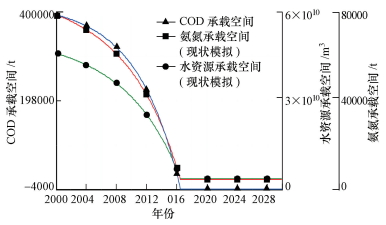

以2000—2012年赣江流域人口总数、城镇人口总数、第一、二、三产业产值作为历史数据进行仿真模拟,系统仿真区间为2000—2030年.以2000年赣江流域社会、经济和生态状况为初始条件,在不改变其他结构和外在环境情况下,对系统进行仿真.系统仿真结果表明,在现有条件不变的情况下,到2016年,赣江流域水生态承载系统所能承载的人口规模和经济规模达到最大,分别为2566万人和11034亿元(表 4、图 6),此时COD承载空间都为零,氨氮和水资源承载空间还有盈余(图 7),水生态承载力达到上限.这说明赣江流域水生态承载力现状不容乐观,需采取一定的干预措施,提高水生态承载力.

| 表 4 赣江流域水生态承载力系统现状仿真结果 Table 4 Simulation Results of Ganjiang River Basin water ecological carrying capacity status system |

|

| 图 6 承载的人口总数和总产值变化情况 Fig. 6 Changes of carrying total population and GDP |

|

| 图 7 承载空间变化情况 Fig. 7 Changes of carrying space |

提高水生态承载力,实现水资源的合理开发、配置与利用,基本可以归结为开源、节流、控污、治污这4个问题.然而,目前赣江流域周围的地表水污染严重、利用率低,地下水已经超采,短期内不能再开采,依靠本地自然资源实现开源难度很大,也不符合生态环境健康发展的要求.因此,结合赣江流域水生态承载力系统概念模型与主导结构模型分析,我们得到提升赣江流域水生态承载力的主要问题:一是节流——减少对水资源的需求;二是控污——降低污染物的产生;三是治污——加强污染的治理力度.那么,如何解决节流、控污、治污问题呢?这就要求进一步寻找具体的政策干预点.

6.2.2 政策干预点的初选参数调整是系统动力学中最常见、最简单且最有效的政策干预手段.参数调整的关键是政策参数的选择和参数调整区间的确定.本文在选取参数时,以赣江流域存在的问题为导向,基于“供给管理需求管理”、“末端治理根源治理”、“观念调节行为调节”等公共政策设计的不同视角,初步选定政策干预点,并把各参数组合,归为6种模式(表 5).

| 表 5 提升赣江流域水生态承载力的政策干预点初选 Table 5 Initial selection of policy intervention points to enhance Ganjiang River Basin water ecological carrying capacity |

不同政策干预点对提升赣江流域水生态承载力的效果不同,因此,需测试各政策干预点对赣江流域水生态承载力系统的灵敏性及作用效果,在此基础上识别出灵敏政策干预点和有效发展模式.本文对所有政策干预点下的初始参数值都按25%这一较为适中的比例进行调整,选择25%作为同一调整比例主要基于两方面考虑:第一,较大、较小的调整幅度都不利系统的稳定和灵敏性的测试,25%是一个较适中的调整比例;第二,此处主要目的是识别出各政策干预点对赣江流域水生态承载力系统的灵敏性及作用效果,所以统一的调整比例更有可比性,并且25%的调整比例只是为了起到灵敏政策干预点的识别作用,并不是灵敏政策干预点参数值的调整范围.需要下调的参数统一下调25%,如人口增长率从初始的0.01下调到0.0075,人均城镇公共用水系数从初始的16.87下调到12.6525;需要上调的参数统一上调25%,如工业污染处理率从初始的0.5上调到0.625,生态质量评价指数从初始的1上调到1.25,政策干预点灵敏性仿真测试结果见表 6.

| 表 6 政策干预点灵敏性仿真测试结果 Table 6 Sensitivity test Results of policy intervention points |

政策干预点灵敏性仿真测试结果分析如下.

模式一:人口增长、经济发展降速模式

当人们认识到经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐时,加快转变经济发展方式和调整经济结构刻不容缓当前,“降速”已成为中国经济的主旋律,“换挡”成为中国经济的主动选择,但增速下调并非“经济下滑”,是以适当牺牲速度来换取质量,“降速”和“换挡”是化解多年来积累的经济发展与资源环境深层次矛盾的必经阶段.人口增长、经济发展降速模式把达到水生态承载力上限的时间推后了6年,但没有提升承载人口规模,承载经济规模略微提升了0.6888%.

模式二:污染治理加强模式

加强污染治理力度对推迟达到承载力上限的时间效果不明显,但对提升承载人口规模和经济规模有较大作用,分别提升了0.6235%和10.6308%,提升承载经济规模效果尤为明显.

模式三:生态条件提高模式

与污染治理加强模式一样,改善生态条件对推迟达到承载力上限的时间效果不明显,但提升水生态承载力也具有重要作用,承载人口规模提升了0.6197%,承载经济规模提升了9.6092%.

模式四:生活方式改变模式

和模式一的水生态承载力效果基本一致,只有承载经济规模略微提升了2.0392%.这样的政策效果可以理解,因为生活方式的改变一方面是对水的节约,而水资源承载空间相对氨氮承载空间和COD承载空间而言,空间是比较大的.另一方面,生活污水所产生的氨氮和COD污染相对工业和农业产生的污染而言比较小,所以,政策作用效果不明显.

模式五:技术进步模式

技术进步把达到承载力上限时间略微推后了3年,对承载人口规模、经济规模的提升效果明显,分别提升了2.8059%和56.3259%.此结果可知,技术进步是提升水生态承载力的重要途径.

模式六:产业结构优化模式

优化产业结构是指一、二、三次产业的增长速度按照“第三产业产值增长率>第二产业产值增长率>第一产业产值增长率”的结构进行优化.相对而言,第三产业对水资源的需求和对水污染的排放都较少,因此,按照第三产业产值增长率>第二产业产值增长率>第一产业产值增长率的结构进行优化,能更好地实现产业结构与水资源供给相适应的状态,缓解水生态承载的压力.改变三次产业的增长速度,仿真结果表明优化产业结构对赣江流域水生态承载力影响和技术进步对赣江流域水生态承载力影响比较类似.对达到水生态承载力上限的时间略微推后了2年,对可承载的人口规模和经济规模的提升也有明显效果,分别提升了1.7927%和58.501%.显然,产业结构优化也是提升水生态承载力的重要途径.

综合上述分析,我们发现模式一对推后水生态承载力上限的时间效果最好,模式五对提升承载人口规模效果最好,模式六对提升承载经济规模效果最好.因此,模式一、模式五和模式六是有效发展模式,这3个模式下的参数是灵敏政策干预点.

6.2.4 基于情景模拟分析的参数优化值选取识别出灵敏政策干预点后,进一步确定不同干预点的调整值.本文采用2种情景模拟分析方式,对灵敏政策干预点的较优调整值进行情景分析.

情景模拟分析方式 1:对3个有效模式(模式一、模式五和模式六)的灵敏政策干预点分别设计低(下调10%)、中(下调25%)、高(下调50%)3种调整幅度,并进行较优调整值测试.由于篇幅有限,以模式一的灵敏政策干预点的低、中、高3种调整幅度的测试结果为例(表 7).

| 表 7 模式一的低、中、高方案测试结果 Table 7 Test results of low,medium and high adjustments of mode one |

情景模拟分析方式 2:将3个有效模式(模式一、模式五和模式六)进行综合,在有效仿真区间内(2000—2030年),以2030年最长仿真端点为比较节点,对综合模式的16个灵敏政策干预点设计低(低(下调10%)、中(下调25%)、高(下调50%)3种调整幅度,进行较优调整值测试,测试结果见表 8.

| 表 8 2030年仿真节点上综合模式的低、中、高调整幅度的测试结果 Table 8 Test results of low,medium and high adjustments of comprehensive model on the simulation mode in 2030 |

由表 7可知,当采用25%的中等调整幅度时,模式一的可承载人口规模和承载经济规模相对最大,对模式五、模型六有类似测试结果.所以,根据情景模拟分析方式1,得到25%是3个模式灵敏政策干预点的较优调整值.由表 8可知,当采用25%的中等调整幅度时,在2030年最长仿真端点为比较节点上,综合模式的可承载人口规模和承载经济规模相对最大.所以,根据情景模拟分析方式2,得到25%是综合模式灵敏政策干预点的较优调整值.

6.2.5 综合方案设计由6.2.4节可知,25%中等调整幅度下的调整值是最佳调整值,当所有参数都取最佳调整值时,得到综合发展方案(表 9),并对综合发展方案进行仿真测试,测试结果见表 10.进一步把灵敏政策干预点的初始值设为区间右端点,即表示最差结果也是维持现状,最佳调整值设为区间左端点,进而确定各参数的调整区间(表 9).

| 表 9 参数调整区间及综合发展方案 Table 9 Parameter adjustment range and integrated development program |

| 表 10 综合发展模式仿真结果 Table 10 Test Results of integrated development program |

仿真结果表明,综合发展方案对赣江流域水生态承载力影响很大.达到水生态承载力上限的时间推后13年,承载人口规模提升了5.3001%,承载经济规模提升了158.7185%.按此综合方案发展,在系统仿真时间不会存在承载力上限问题,承载人口规模和承载经济规模都得到了大力提升,即达到了赣江流域社会、经济、生态可持续发展的目标.

7 讨论(Discussion)1)通过6个模式比较,得到模式一(人口增长、经济发展降速模式)、模式五(技术进步模式)和模式六(产业结构优化模式)是较优模式.所以,对赣江流域未来发展而言,降低人口增长和经济发展速度,提高技术进步和优化产业结构是提升赣江流域水生态承载力的重要途径,可以建立人口增长降速、经济发展降速、技术进步、产业结构优化的联合调控机制.通过调控这3个模式下的灵敏政策干预点,即人口增长率、第一产业产值增长率、第二产业产值增长率、第三产业产值增长率、人均城镇公共用水系数、单位一产的农田灌溉系数、单位一产的林牧渔畜用水系数、单位工业产值耗水系数、单位三产污水产生量、工业单产污水产生量、生活氨氮排放系数、工业氨氮排放系数、农业氨氮排放系数、生活COD排放系数、工业COD排放系数、农业COD排放系数这16个调控指标,有利于生态环境和经济社会可持续发展地实现.

2)对综合发展方案所包含的16个灵敏政策干预点的分布深入分析,我们发现:① 这些政策干预点主要都基于根源治理的视角设计,这就充分地说明,根据这些政策干预点设计的对策是提升赣江流域水生承载力的根本途径;② 这些政策干预点都导向为节流和控污问题,这进一步证明了根源治理的内涵是节流和控污,而不是先污染后治理.

3)基于承载力理论和复合生态系统理论,构建了双层互动的赣江流域水生态承载力系统概念模型,使得对问题的讨论有一个良好的逻辑框架.在此基础上,基于物质流建立的主导结构模型能够充分表达主要的因果关系,在主导结构模型基础上,基于相关信息流和系统边界最终建立的系统动力学模型.所以,以“概念模型→主导结构模型→SD模型”的建模思路建立的水生态承载力系统动力学模型,能充分表达人口、经济与水生态协调发展的机理.

4)“问题分析→政策干预点初选→灵敏政策干预点的识别→综合方案设计”的政策设计思路,能在较多干预点中较为有效的选择出政策调控点.

8 结论(Conclusions)1)以2000—2030年为系统仿真区间,对赣江流域水生态承载力的现状进行系统仿真,仿真结果表明,到2016年赣江流域水生态承载力达到上限,此时可承载流域人口规模为2566万人,可承载流域经济规模为11034亿元.显然,赣江流域水生态承载力现状不容乐观,需对该系统进行有效干预,才能实现流域人口、经济和水生态的可持续发展.

2)设置了27个政策干预点,并对它们所表达的政策含义进行归类,得出了6种发展模式.通过政策干预点灵敏性仿真测试,对6个模式进行了比较,发现模式一(人口增长、经济发展降速模式)对推后水生态承载力上限的时间效果最好,模式五(技术进步模式)对提升承载人口规模效果最好,模式六(产业结构优化模式)对提升承载经济规模效果最好.并以这3个模式下的16个灵敏政策干预点和每个点在最优调整值的组合为提升赣江流域水生承载力的综合发展方案.模拟仿真表明,按此综合方案发展,赣江流域水生态承载力系统达到水生态承载力上限的时间为2029年(推后13年),此时可承载流域人口规模为2702万人(提升了5.3001%),承载流域经济规模为28547亿元(提升了158.7185%).

| [1] | Burg ess E W.1925.The growth of the city: An introduction to a research project[A]//Park R E,Burgess E W,McKenzie R D.The City[C].Chicago, USA: The University of Chicago Press.47-62 |

| [2] | 陈敏鹏,陈吉宁,赖斯芸.2006.中国农业和农村污染的清单分析与空间特征识别[J].中国环境科学,26(6): 751-755 |

| [3] | 崔凤军.1995.环境承载力论初探[J].中国人口·资源与环境,5(1): 76-80 |

| [4] | 邓波,洪绂曾,高洪文.2003.草原区域可持续发展研究的新方向——生态承载力[J].吉林农业大学学报,25(5): 507-512 |

| [5] | 邓文胜,刘海,王昌佐.2007.基于RS、GIS与生态足迹法的孝感市生态规划[J].经济 地理,27(4): 640-648 |

| [6] | 高吉喜.2001.可持续发展理论探索——生态承载力理论、方法与应用[M].北京: 中国环境科学出版社.12-27 |

| [7] | Haberl H,Fischer-Kowalski M,Krausmann F,et al.2004.Progress towards sustainability? What the conceptual framework of material and energy Flow Accounting (MEFA) can offer [J].Land Use Policy,21(3): 199-213 |

| [8] | 贾俊松,谢东明,田野,等.2009.江西五大水系水环境容量测算及污染控制分析[J]. 水资源与水工程学报,20(2): 1-4 |

| [9] | 李靖,周孝德.2009.叶尔羌河流域水生态承载力研究[J].西安理工大学学报,25(3): 249-255 |

| [10] | 李靖,周孝德,程文.2011.太子河流域不同生态分区的水生态承载力年内变化研究[J].中国水利水电科学研究院学报,9(1): 74-80 |

| [11] | 刘晓波,彭文启,董飞,等.2011.流域水生态承载力与总量控制技术集成系统研究[J].中国水利水电科学研究院学报,9(1): 16-28 |

| [12] | 刘子刚,郑瑜.2011.基于生态足迹法的区域水生态承载力研究——以浙江省湖州市为例[J].资源科学,33(6): 1083-1088 |

| [13] | 马世骏,王如松.1984.社会—经济—自然复合生态系统[J].生态学报,4(1): 1- 9 |

| [14] | 孟伟,张远,郑丙辉,等.2007.生态系统健康理论在流域水环境管理中应用研究的意义、难点和关键技术——代“流域水环境管理战略研究”专栏序言[J].环境科学学报,27(6): 906-910 |

| [15] | 孟伟,张远,张楠,等.2013.流域水生态功能区概念、特点与实施策略[J].环境科学 研究,26(5): 465-471 |

| [16] | Paul H,Helmut R.2004.Practical Handbook of Material Flow Analysis[M].Boca Raton London New Washington,DC: CRC Press.1-318 |

| [17] | 彭再德,杨凯,王云.1996.区域环境承载力研究方法初探[J].中国环境科学,16(1): 6-10 |

| [18] | Ross S,Evans D.2002.Use of life cycle assessment in environmental management[J].Environmental Management,29(1): 132-142 |

| [19] | 宋策,李靖,周孝德.2012.基于水生态分区的太子河流域水生态承载力研究[J].西 安理工大学学报,28(1): 7-12 |

| [20] | 谭红武,杜强,彭文启,等.2011.流域水生态承载力及其概念模型[J].中国水利水电 科学研究院学报,9(1): 1-7 |

| [21] | 王开运,邹春静,孔正红,等.2005.生态承载力与崇明岛生态建设[J].应用生态学报 ,16(12): 2447-2453 |

| [22] | 王开运.2007.生态承载力复合模型系统与应用[M].北京: 科学出版社.6-14 |

| [23] | 王群,章锦河,杨兴柱.2009.黄山风景区水生态承载力分析[J].地理研究,28(4): 1105-1114 |

| [24] | 王西琴,高伟,何芬,等.2011.水生态承载力概念与内涵探讨[J].中国水利水电科学 研究院学报,9(1): 341-346 |

| [25] | 王西琴,高伟,曾勇.2014.基于SD模型的水生态承载力模拟优化与例证[J].系统工 程理论实践,34(5): 1352-1360 |

| [26] | 夏军,王中根,左其亭.2004.生态环境承载力的一种量化方法研究——以海河流域为例[J].自然资源学报,19(6): 786-794 |

| [27] | 熊建新,陈端吕,谢雪梅.2012.基于状态空间法的洞庭湖区生态承载力综合评价研究[J].经济地理,32(11): 138-142 |

| [28] | 杨春燕,蔡文.2007.可拓工程[M].北京: 科学出版社.223-228 |

| [29] | 杨俊峰,乔飞,韩雪梅,等.2013.流域水生态承载力评价指标体系研究[C].北京: 中国环境科学学会.5721-5725 |

| [30] | 曾晨,刘艳芳,张万顺,等.2011.流域水生态承载力研究的起源和发展[J].长江流域 资源与环境,20(2): 201-210 |

| [31] | 张可云,傅帅雄,张文彬.2011.基于改进生态足迹模型的中国31个省级区域生态承载力实证研究[J].地理科学,31(9): 1084-1089 |

| [32] | 张林波,李兴,李文华,等.2009.人类承载力研究面临的困境与原因[J].生态学 报,29(2): 889-897 |

| [33] | 张林波.2009.城市生态承载力理论与方法研究-以深圳为例[M].北京: 中国环境科学出版社.34-69 |

| [34] | 张万顺,齐迪,幸娅,等.2011.区域水生态承载力的量化研究与应用[J].武汉大学学 报(工学版),44(5): 561-564 |

| [35] | 张楠,孟伟,张远,等.2009.辽河流域河流生态系统健康的多指标评价方法[J].环境 科学研究,22(3): 162-170 |

| [36] | 周广胜,袁文平,周莉,等.2008.东北地区陆地生态系统生产力及其人口承载力分析[J].植物生态学报,32(1): 65-72 |

| [37] | 左太安,刁承泰,施开放,等.2014.基于物元分析的表层岩溶带“二元”水生态承载力评价[J].环境科学学报,34(5): 1316-1323 |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35