2. 环境保护部信息中心, 北京 100029

2. Environmental Information Center, Ministry of Environment Protection, Beijing 100029

我国经济社会的快速发展和生态环境保护之间存在着客观矛盾.30多年来,我国经济社会得到了迅猛发展,但经济的快速发展和粗放型经济增长方式对生态环境带来的压力持续加大,经济发展的资源环境约束不断增强,环境问题呈现结构型、区域型、复合型等新特点,老的环境问题没有得到根本解决,新型环境问题不断涌现,环境质量形势非常严峻.在这样的背景下,研究经济发展与环境质量的相互作用关系,对改善生态环境,提高经济效益,促进在发展中保护、在保护中发展的协调发展关系,提升民生福祉具有重要的现实意义(周生贤,2012).我国现阶段经济社会与环境相关关系的研究中,大多集中在经济社会发展对环境的影响,具体包括经济增长、城市化进程、人口数量和分布等方面的状况和变化对环境系统的影响,应用的方法主要包括EKC的理论和实证分析等( de Bruyn et al., 1998; Roca et al., 2001;Vehmas et al., 2007;He et al., 2012;张军,2013).

但另一方面,大多数的研究忽略了环境系统和经济系统之间存在双向耦合关系,对环境系统变化作用于经济增长反向影响的研究并不多见.从系统论的角度看,经济系统和环境系统都是开放的系统,经济和环境是相互作用、相互制约的,经济的发展不仅会带来环境质量的变化,环境质量的变化还会影响到经济增长的速度和方向(徐福留等,2005;钟茂初,2006;曹洪军,2012).经济增长从本质上讲等同于经济产出的增长,而经济产出是由多种生产要素组合而成的,环境作为自然资本是其中一个重要的生产要素.环境在经济增长过程中发挥着3方面主要功能:一是提供了丰富的自然资源;二是吸收生产和消费过程中排放的污染物和废弃物;三是提供基本的与环境相关的服务.前两项功能与经济生产的过程直接相关,第3项功能决定着生产活动的基本条件,并直接作用于经济增长的整个过程(许莉,2009).

从环境质量对经济增长作用的方向和性质看,短期来讲,环境保护可能会制约经济增长的速度,如政府为了保护环境会出台更严格的环境标准,限制某些产业的发展;污染造成的健康损害会影响生产中的劳动力和资本;环境保护设施和技术的投入会增加企业的生产成本,影响经济效益等.但从长期的影响看,环境与经济可以达到相互促进,协调发展,环境保护措施的实施可以促使技术进步,提高产业的劳动生产率和资源利用率,推进产业结构向高度化转化,加快社会资源能源的优化配置,实现经济与环境的良性协调发展(潘玉君,2005;钟水映等,2005).因此,研究我国经济和环境之间的相关关系时,也要针对环境对经济的反馈机制进行探究,为促进区域协调发展,做到经济发展与环境“同步”、“并重”提供科学依据.

在研究系统间双向耦合关系的方法上看,向量自回归模型(VAR)具有优势,VAR模型将研究的多个变量放在一起,作为一个系统来预测,以使得各预测相互自洽(尹希果等,2007);VAR模型将研究的多变量均视为内生变量,将各变量及其滞后项作为解释变量,来分析变量间的相互作用关系(陈强,2010).作为重要的时间序列分析方法,VAR模型在经济学研究中得到了广泛应用(吴丹等,2011;王瑞鹏等,2013;王祥等,2013).但VAR模型不支持面板数据,而面板向量自回归模型(PVAR)模型则是VAR模型适用于面板数据的扩展.在PVAR模型的应用方面,现有的PVAR模型实证研究大多是基于学者Love提供的面板分析工具进行(刘建民等,2012;Love et al., 2006).我国学者也在经济领域应用PVAR模型进行实证分析,如曹海娟(2012)对产业结构与税制结构的动态关系进行了PVAR分析;金春雨等(2013)运用PVAR模型对我国金融业发展与经济增长关联性进行计量检验;郭小东等(2007)应用PVAR模型以31个省的公路建设为例,研究了公共投资与经济增长的关系等.但在环境领域,应用向量自回归模型进行环境与经济关联分析的研究较少,也基本停留在时间序列分析阶段(张宝山等,2012),如闫新华等(2009)应用VAR模析对山西1985—2006 年经济增长与环境污染指标间的动态影响关系进行了实证研究;刘坤等(2007)运用烟台市1986—2003年间的3 类环境污染指标和人均GDP对经济增长与环境污染在时序维度的关系进行了研究;彭水军等(2006)基于VAR 模型考察了全国1985—2003 年6 类环境污染指标与人均GDP 之间的动态影响特征等.这些环境领域的研究都是运用的时间序列数据,应用VAR模型进行分析,但运用PVAR模型研究环境质量与经济增长关系的研究极少,现阶段仅有段显明在2012年选取了1997—2009 年全国30 个省经济增长和环境污染数据,应用PVAR模型分析了其相互间的动态关系(段显明等,2012).

本文基于PVAR模型研究环境污染排放与经济增长之间的双向动态耦合关系,应用全国31个省份1985—2011年的面板数据,分别在东、中、西部三大区域,模拟和分析我国经济增长与环境污染之间双向动态作用关系的时空特征,并运用方差分析进一步研究经济增长和环境质量在解释对方变化时的贡献度.本文的研究结果反映了我国经济与环境双向作用关系的区域差异,是对PVAR模型在环境领域应用的有益拓展和探索.

2 模型的建立(Model establishment) 2.1 PVAR模型原理VAR模型是Sims于1980年建立的时间序列分析方法,通常用来研究相关时间序列系统的预测和随机扰动对变量系统的动态冲击(李伟军等,2011).VAR模型并不支持面板数据,这主要是由于VAR模型对于数据的时间序列要求长度较高,而面板数据的时间跨度往往较短,VAR模型的估计方法无法支持(段军山等,2013);同时,面板数据的截面个体会有异质性的问题,这在VAR模型的时间序列估计中没有考虑,因此,VAR模型限制了数据量和数据形式(连玉君,2009).Holtz-Eakin等(1988)将VAR模型扩展到了面板数据应用中,提出了基于面板数据的向量自回归模型(PVAR)的估计方法.相对于VAR模型,PVAR支持面板数据分析,对于数据的时间长度有所放宽,当T为时间序列长度,m为滞后阶数时,只要T≥m+3就可以对方程的参数进行估计;若T≥2m+2,就可以在稳态下得到滞后项参数(刘海庆等,2011;金春雨等,2013).很多学者(Pesaran et al., 1995;Blundell et al., 1998;Phillips et al., 1999;Canova et al., 2004;Binder et al., 2003)都对PVAR模型的估计方法等进行了改进和论证.

应用PVAR模型进行估计的主要步骤为,首先进行广义矩估计(GMM估计,Generalized method of moments),得出变量之间的回归拟合结果;然后进行冲击响应函数分析,研究扰动项的影响如何传播到各变量;最后用方差分析来衡量变量的贡献度(谭本艳等,2013;张诚等,2012).

PVAR模型的估计:PVAR模型实际是包含固定效果的动态面板模型,在进行GMM估计之前,首先采用组内均值差分法去除时间效应,然后用向前均值差分法去除个体效应(Arellano et al., 1995).

脉冲响应函数分析:脉冲响应函数描述了内生变量对于误差变化大小的反映,即用于衡量来自随机扰动项的一个标准差大小的冲击对内生变量当期值和未来值的影响(孙敬水,2010),可以分析当某一变量在基期发生单位变化时,对其他变量产生的影响程度,准确地描述变量间相互影响的互动特征(高铁梅,2009).

方差分解:方差分解分析是通过分析内生变量的冲击对内生变量变化(通常用方差来度量)的贡献度,评价不同内生变量冲击的重要性(何彬等,2010).

2.2 模型的建立本文研究经济增长与环境污染排放间相互关系的PVAR模型函数形式为(骆永民等,2011;苏梽芳等,2011):

PVAR模型的数据应用全国省域面板数据,选取代表经济增长的指标人均GDP,取值范围为31个省份1985—2011年的数据.为避免通货膨胀对统计数据的影响,用1985年的数值对名义人均GDP进行平减,得到年际实际人均GDP数值.用12项主要污染物排放量的指标来反映环境质量,由于部分污染物排放指标统计的起止年份不同,各项污染物排放指标的时序范围有所差别,具体数据描述见表 1.其中,各项指标的数据主要来源于历年《中国统计年鉴》、《新中国六十年统计资料汇编》、《中国环境统计年报》、《中国环境统计年鉴》.由于我国社会经济发展存在显著的区域差异,区域之间的经济增长与环境质量的演化规律并不一致,为了体现区域异质性,将我国分为东部、中部和西部地区分别进行研究和分析.

| 表 1 数据描述 Table 1 Data description |

首先要对各变量进行单位根检验.面板数据单位根检验的方法主要有LLC、IPS、ADF-F、PP-F等,为了提高检验效力,运用这4种检验方法进行单位根检验,并且对检验回归项中有趋势项和无趋势项分别进行检验(潘丹等,2012).根据变量的检验结果,除了个别变量是平稳的(包括中部地区的lnIDUST、lnHCOD,西部地区的lnHCOD),大部分变量没有通过单位根检验,是非平稳序列.进行一阶差分后,变量的检验结果表明了数据的平稳性,证明所有变量均为一阶单整.

建立变量间的PVAR模型首先要选择适合的滞后阶数,滞后阶数过长会损失自由度,也就是损失一部分样本,在小样本的情况下会带来明显的影响;而滞后阶数过短也会使检验结果不可靠.结合本文的样本特征,滞后阶数的选择按照以下原则进行:①根据AIC信息准则(Akaike′s Information Criterion)、SC准则(Schwarz Criterion)和HQIC准则(Hannan and Quinn Information Criterion)选择变量的滞后阶数;②根据变量时间跨度的不同,采用适合的滞后阶数,避免滞后阶数太大影响数据的样本量,原则上最大滞后阶数不超过3阶;③相同变量的PVAR模型在3个区域选择一致的滞后阶数.AIC、SC和HQIC的检验结果和各污染排放变量滞后阶数的选取如表 2所示.

| 表 2 滞后阶数检验结果 Table 2 Test results of lag variables |

在单位根检验的基础上进行面板数据的协整检验,分析人均GDP与环境指标之间是否存在着长期均衡关系.根据单位根检验的结果,所有环境变量均为一阶单整,可以进行协整检验.运用基于EG两步法的Pedroni检验方法,进行双变量的协整检验.Pedroni方法将产生7个统计量来检验是否存在协整关系,其中,Panel ADF和Group ADF 统计量有更好的小样本性质,因此,本文主要参考Panel ADF和Group ADF 统计量来判断变量间是否存在协整关系.根据截距项的含义(即变量均值不为零),本文所有变量间的协整检验均添加截距项.此外,根据单位根检验的结果判断是否添加趋势项,若单位根检验结果为带趋势项更为显著,则添加趋势项,反之不添加.面板协整检验的结果见表 3.

| 表 3 面板协整检验结果 Table 3 Cointegration test results |

从协整检验结果看,大部分变量的协整关系在东、中、西部地区存在着明显的区域差异.东部地区几乎全部的环境指标(除生活氨氮排放量外)均与人均GDP之间均存在着协整关系,表明在东部地区,经济增长与工业和生活各项污染物排放之间存在着长期稳定的均衡关系,即经济增长与污染物排放变化的短期波动可能受到其他扰动因素的影响,会偏离均值,但从长期看存在着一个稳定的比例关系,随着时间推移回到均衡状态.在中部和西部地区,只有少部分环境指标,包括中部地区的工业废气排放量和生活烟尘排放量,以及西部地区的生活废水排放量、工业废气排放量和生活烟尘排放量与人均GDP存在协整关系,表明在中、西部地区,环境质量除了受经济发展的影响外,国家政策等其他相关社会因素和自然因素对环境质量的变化也起着重要的影响作用.

3.2 脉冲响应函数分析在进行组内均值差分和向前均值差分后,进行GMM估计并得到各环境质量指标与人均GDP之间的GMM估计结果.GMM估计结果表明,不仅经济增长会对环境质量产生影响,环境质量的变化对经济发展的反向影响作用也较为显著,并且不同环境质量指标与经济增长之间的相互作用规律并不相同.GMM估计之后进行脉冲响应函数分析,具体结果及分析如下.

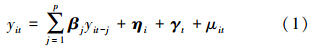

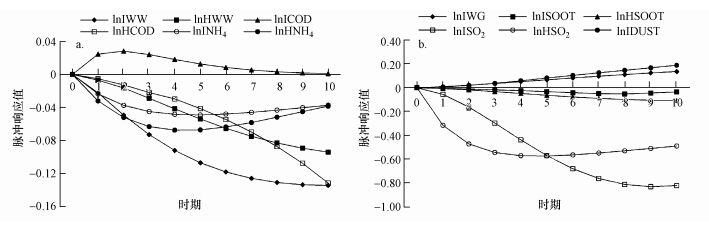

从污染排放指标对人均GDP的冲击响应看,对于废水排放指标,工业废水和生活废水的响应具有一定的差别.面对人均GDP的冲击,全部4项工业废水排放指标均在不同的响应期内表现为负响应,而生活废水污染排放指标中,除了生活氨氮排放量外,其余2项指标在全部响应期内均表现为正响应,这表明东部地区的经济增长会导致生活废水污染压力显著增大,但对工业废水的压力并不明显(表 4,图 1a).对于废气排放量,当人均GDP受到一个标准差的正向冲击,除了工业粉尘排放量外,其他全部指标的累计响应值均为负值,这表明在东部地区,经济增加不会对废气污染带来显著的压力.从响应曲线的变化特征看,对人均GDP的正向冲击,工业废气排放总量、工业烟尘和生活烟尘排放量,以及工业SO2排放量的响应均呈现先正向后负向的特征,即响应初期,经济增长会带来工业废气排放量的增大,但随着时间的推移不会继续呈现增加的态势(图 1b).

| 表 4 东部地区脉冲响应分析结果汇总 Table 4 Results of impulse response analysis in Eastern region |

|

| 图 1 东部地区废水(a)和废气(b)排放指标对人均GDP的脉冲响应图 Fig.1 Response of wastewater discharge(a) and exhaust emissions(b)to GDP in Eastern region |

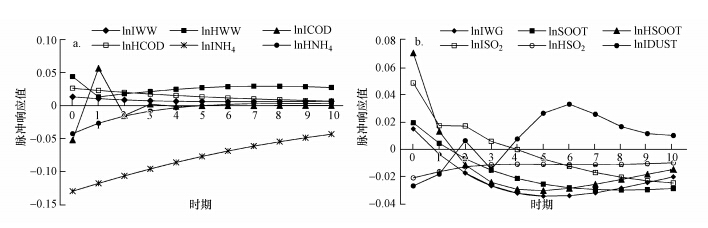

从人均GDP对废水排放指标的冲击响应看,人均GDP对生活废水、工业COD、工业氨氮和生活氨氮排放量的脉冲响应值在整个响应期内均为负值,表明工业废水和生活废水污染在不同程度上对经济增长存在着制约效应,但整体是趋于平稳和收敛的,表明这种抑制作用随着时间推移而减弱;人均GDP对工业废水排放量和生活COD排放量的冲击响应为正,对经济没有负面影响(图 2a).因此,部分废水污染排放指标的增加,对东部地区的经济增长起到了抑制作用,但相比于中部和西部地区,这种负向的反馈机制要相对弱化.从废气排放指标来看,生活废气污染排放和工业废气污染排放对经济增长的影响有显著的区别.人均GDP对全部4项工业废气污染排放指标的冲击响应均为正,说明工业废气污染物排放量的增加不会对人均GDP产生负面影响;但2项生活污染排放指标都对人均GDP产生显著的负面影响,且持续增强,表明生活废气排放对经济发展存在着较为显著的负面效应(图 2b).

|

| 图 2 东部地区人均GDP对废水(a)和废气(b)排放指标的脉冲响应图 Fig.2 Response of GDP to wastewater discharge(a) and exhaust emissions(b)in Eastern region |

从分析中可以看出,东部地区经济增长与环境污染排放之间虽然也存在着不良反馈机制,但经济与环境之间的矛盾相较于中、西部地区相对弱化一些.尤其是经济增长与工业污染的不良反馈机制相对较弱,大部分工业废水和废气指标不会由于人均GDP的增加而明显增大,工业废气排放指标也不会对人均GDP产生明显的负面影响,表明工业污染排放与经济发展之间的矛盾在东部地区得到了一定程度的缓解.

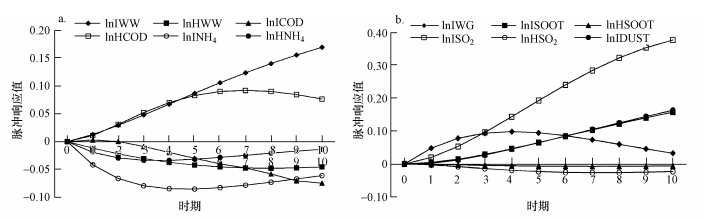

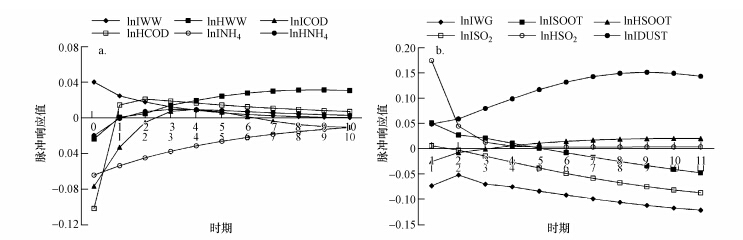

3.2.2 中部地区从环境质量指标的冲击响应看,中部地区的经济增长会带来生活废水污染排放的增长,但对工业废水污染没有明显的正向影响.当给人均GDP一个正的冲击,全部的3项生活废水排放指标的累计冲击响应值均为正,表明在中部地区,经济发展是导致生活废水污染加剧的直接原因;但全部的3项工业废水污染排放指标的冲击响应在整个响应期内均为负值,表明人均GDP的正向冲击不会造成工业废水污染的加重(表 5,图 3a).从废气排放指标看,对于人均GDP的正向冲击,大部分废气污染指标,包括工业废气排放总量、工业SO2、工业粉尘和生活烟尘排放量的累计响应值为正,说明中部地区的经济增长对大部分废气污染排放指标有较为显著的正面效应(图 3b).

| 表 5 中部地区人均GDP对污染物的脉冲响应分析结果 Table 5 Results of impulse response analysis in Central region |

|

| 图 3 中部地区废水(a)和废气(b)排放指标对人均GDP的脉冲响应图 Fig.3 Response of wastewater discharge(a) and exhaust emissions(b)to GDP in Central region |

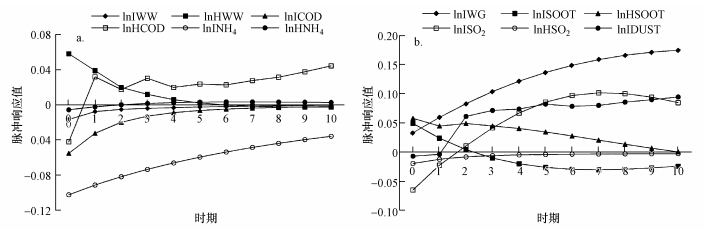

从人均GDP对废水排放指标的冲击响应看,除了工业COD排放量以外,其他5项废水排放指标均在整个响应期内对人均GDP产生负向的冲击作用,表明废水污染对经济增长具有显著的负面影响.人均GDP对工业废水、生活废水和生活COD排放量的冲击响应在整个响应期内均为负值,且强度逐渐增强;工业COD排放量的响应值虽然为正,但有收敛于0的趋势(图 4a).与东部地区比较,中部地区工业废水和生活废水污染对经济发展的制约效应都更强,且具有一定的时滞性,说明这种制约效应的持续时间长、强度大.与废水相似,人均GDP对大部分废气排放指标具有负向的冲击响应;人均GDP对工业SO2和生活SO2排放量,以及工业烟尘和生活烟尘排放量的冲击响应在整个响应期内均为负,表明中部地区废气排放对经济增长也有明显的抑制作用,尤其是要注意SO2排放和烟尘排放带来的负面影响(图 4b).

|

| 图 4 中部地区人均GDP对废水(a)和废气(b)排放指标的脉冲响应图 Fig.4 Response of GDP to wastewater discharge(a) and exhaust emissions(b)in Central region |

通过对中部地区的脉冲响应函数的分析可以看出,大部分废气污染指标,以及生活废水排放指标会随着经济增长而加大,对人均GDP的冲击表现为显著的正向响应.从污染物排放对经济增长的反向影响看,中部地区的废水和废气污染排放量的增加会对经济增长产生显著的制约效应,尤其是废水污染对人均GDP的负面效应显著,人均GDP对全部的生活废水污染指标和大部分工业废水污染指标的冲击响应均在整个响应期内为负值,说明中部地区污染物排放对经济增长带来了的较强的负面抑制作用,而且这种负效应具有持续性.

3.2.3 西部地区从环境质量指标对人均GDP的冲击响应看,大部分废水排放指标均在不同的响应期内呈现正向响应,且大多指标的累计响应值为正,说明在西部地区的经济增长是导致废水污染加重的原因之一.对于生活废水排放指标,均对人均GDP的冲击响应曲线表现为先负向后正向的特征,其中,生活废水和生活COD排放量在当期的响应为负值,第1~10期均为正值,生活氨氮排放量在第2期之后为正值;工业废水排放量对人均GDP的冲击响应在整个响应期内为正,工业COD排放量的冲击响应轨迹为先增大后减小(表 6,图 5a).对于废气排放,不同的排放指标对人均GDP的冲击响应曲线有所差别,大部分的工业废气排放量有上升的趋势,但生活废气排放量不会显著增加.工业废气指标中,包括工业废气、工业SO2和工业粉尘排放量,对人均GDP的累计冲击响应值均为正,其中、工业废气和工业SO2排放量的冲击响应值都呈持续增加的趋势,工业粉尘排放则有收敛的趋势;生活废气排放指标在响应期内均持续下降,生活SO2和生活烟尘排放量的冲击响应值分别在第1期和第5期由正值变为负值(图 5b).

| 表 6 西部地区人均GDP对污染物的脉冲响应分析结果 Table 6 Results of impulse response analysis in Western region |

|

| 图 5 西部地区废水(a)和废气(b)排放指标对人均GDP的脉冲响应图 Fig.5 Response of wastewater discharge(a) and exhaust emissions(b)to GDP in Western region |

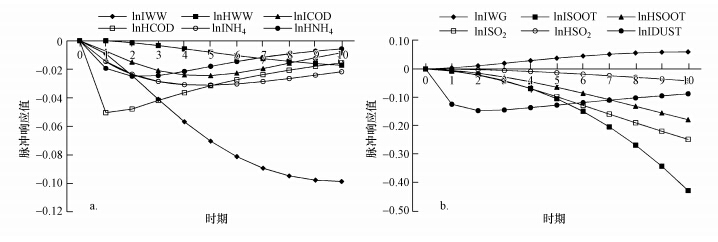

从人均GDP对废水排放指标的冲击响应看,人均GDP对全部废水排放指标的冲击在整个响应期内均为负向响应,说明西部地区的废水污染对经济增长具有非常显著的负向反馈机制.其中,人均GDP对工业废水和生活废水排放量的负响应在冲击期内持续增强,表明工业废水和生活污水排放对经济增长的制约作用具有时滞性(图 6a),说明无论是工业废水污染,还是生活废水污染均对西部地区的经济增长带来持续的不利影响.从人均GDP对废气污染排放的冲击响应来看,除了工业废气排放量以外,其他5项废气排放指标均对人均GDP产生显著的负面影响,人均GDP的冲击响应曲线在整个响应期内均为负值.其中,对于工业烟尘、生活烟尘、工业SO2和生活SO2排放量的冲击,人均GDP的冲击响应值均为负且持续下降,表明这几项废气污染排放对经济增长的负效应具有时滞性(图 6b).从人均GDP对废水和废气污染的冲击响应曲线来看,西部地区的废气污染排放和废水污染排放均对经济增长具有显著而持续的抑制作用.同时,人均GDP 对污染排放的冲击响应具有明显的滞后效应,部分污染物排放量,尤其是废气污染物排放指标的加大,对经济增长的负向影响会随着时间的推移更加显著,这可能是由于环境污染治理等措施的作用效果需要在一段时期之后才能显现.

|

| 图 6 西部地区人均GDP对废水(a)和废气(b)排放指标的脉冲响应图 Fig.6 Response of GDP to wastewater discharge(a) and exhaust emissions(b)in Western region |

与东、中部地区进行对比发现,西部地区污染物排放对经济发展的负向反馈机制更为显著,几乎全部的废水和废气污染排放指标均对经济发展有持续的负面影响,同时,经济增长会导致西部地区大部分污染物排放量增加,这就说明西部地区现阶段社会经济发展与环境污染之间的矛盾较为突出.

根据各类污染物排放指标与人均GDP预测方差分解的平均值可以看出,虽然东、中、西部地区各类污染排放指标与人均GDP的方差分解值有所区别,但总的来看,不管是污染物排放量还是人均GDP,其自身的变化可以解释大部分的预测方差,也就是自身有显著的正反馈现象.同时,人均GDP对污染物排放量的贡献度较为显著,而各类污染排放量指标对人均GDP的预测方差贡献度相对较小.分地区看,人均GDP对东、中、西部各类污染物排放量贡献度的平均值分别为29.56%、31.24%和20.21%,其中,东部地区人均GDP解释了生活废水排放量、工业固废排放量和生活氨氮排放量70%以上的预测方差,中部地区人均GDP解释了工业废水、工业烟尘排放量50%以上的方差.而各类环境污染排放指标对人均GDP预测方差的贡献度较小,东、中、西部地区的均值分别为11.57%、20.00%和8.83%.方差分解的结果表明,目前我国经济增长对环境质量改善带来的影响较大,经济的增长带来不可逆的资源消耗,能源利用的增加,这些都给工业污染物排放量带来影响;同时,伴随着城市的加速扩张,人口的集聚带来生活污染的集中排放,这些都给环境质量的改善带来巨大压力;但现阶段我国的环境质量对经济增长的反馈和约束作用还没有完全显现.

| 表 7 污染排放指标与人均GDP的预测方差分解平均值 Table 7 Average value of variance decomposition of environmental pollution indicators and GDP |

应用PVAR模型,运用1985—2011年我国31个省份的面板数据,将12项污染物排放指标与人均GDP进行估计,分析我国东、中、西部地区污染物排放与经济发展的双向动态耦合特征.结果表明,区域经济增长与环境质量之间存在着双向互动关系,不仅经济发展是污染物排放变化的重要原因,污染物排放对经济发展的反向作用也非常显著.

1)通过脉冲响应分析可以看出,我国东、中、西部地区经济与环境之间的相互作用关系存在显著的区域差异性.西部地区经济增长与环境质量之间的矛盾最为突出,中部地区次之,东部地区相对较为弱化.这也体现了三大区域中,经济与环境之间双向耦合关系的不同发展阶段.西部地区仍处在经济增长导致环境污染加剧,环境污染抑制经济增长的相互抑制阶段,处在较低层次;东部地区经济与环境的交互作用关系处在较高的层次,经历了更长时间的演化和动态作用,经济与环境之间的矛盾已经逐步减弱;中部地区则介于两者之间.

2)东部地区经济增长与环境污染排放之间虽然也存在着不良反馈机制,但经济与环境之间矛盾相较于中西部地区相对弱化.尤其是经济增长与工业污染的不良反馈机制相对较弱,工业废气排放指标不会对人均GDP产生明显的负面影响,大部分工业废水和废气指标不会由于人均GDP的增加而明显增大,表明工业污染排放与经济发展之间的矛盾得到了一定程度的缓解.这与东部地区实施的一系列污染减排措施,尤其是对工业污染排放量的有效控制密切相关,东部地区率先进行结构减排调整和产业结构优化,第三产业比重不断增加,同时进行工程减排,加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设以减少工业污染的排放.但同时不能忽视东部地区的生活污染排放压力,东部地区分布着超大型城市,以及大型都市圈等,人口的集聚导致了生活污染排放量的增加,加剧了环境改善的压力.因此,东部地区要继续加大生活污染治理,缓解生活污染带来的城市负面外部性,这是今后环境污染治理的重点.

3)中部地区的废水和废气污染排放量的增加会对经济增长有显著的制约效应,尤其是废水污染对人均GDP的负向影响更为突出,说明中部地区污染物排放对经济增长带来了的较强的负面抑制作用,而且具有持续性.从经济增长对污染物排放的影响看,大部分废气污染指标及生活废水排放指标会随着经济增长而加大,对人均GDP的冲击表现为显著的正向响应.中部地区的大部分省市现阶段为经济粗放型发展时期,产业结构重型化、同构化较为严重,导致了资源的高消耗和对生态环境的不利影响.中部地区要优化调整能源结构,关注生态安全和能源安全,抓住“中部崛起”的机遇大力发展高新产业,以知识和人力资本促进产业链条的延伸,以技术进步提高节能减排效益,保护生态资源,治理环境污染,将承东启西的区位优势与经济社会的纵深发展相结合,让优势的资源能源与环境的优化配置相促进,实现经济发展、资源有效利用和生态环境保护的统一.

4)与东部和中部地区进行对比发现,西部地区污染物排放对经济发展的负向反馈机制更为显著,几乎全部的废水和废气污染排放指标均对经济发展有持续的负面影响,同时,经济增长会导致西部地区大部分污染物排放量增加.这就说明西部地区现阶段社会经济发展与环境污染之间的矛盾较为突出.随着经济发达地区的产业转移,西部地区承接了资源密集型、高污染的工业,而现阶段的发展重心还是经济总量的增长,缺乏对环境污染治理的关注.目前西部地区的产业结构单一,资源开发型产业比重高,经济发展带来的资源型产业能耗较高,造成了环境压力;同时,环境保护意识和污染治理能力较为薄弱,提高经济效益并没有作为经济发展的重点.因此,西部地区在经济发展的过程中要以产业结构的生态化调整为目标,立足本地的生态资源发展农业特色经济,同时形成优势的产业集群,有效提升产业层次和竞争力,提高资源能源的利用效率和技术的升级换代,避免走“先污染,后治理”的道路,在承接发达地区产业转移的同时,注重工业污染治理措施的跟进,坚持可持续发展之路.

由于本文运用的PVAR模型是用来分析经济增长与环境污染之间的动态影响规律和互动关系,不涉及定量的原因分析.在今后的研究中,将进一步进行经济与环境之间相互关系的过程分析.

| [1] | Arel lano M,Bover O. 1995. Another look at the instrumental variable estimation of error-components models[J]. Journal of Econometrics,68(1):29-51 |

| [2] | Binder M,Hsiao C,Pesaran M H.2003.Estimation and inference in short panel vector autoregressions with unit roots and cointegration[J].Econometric Theory,21(4):795-837 |

| [3] | Blundell R,Bond S.1998.Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models[J].Journal of Econometrics,87(1):115-143 |

| [4] | Canova F,Ciccarelli M.2004.Forecasting and turning point predictions in a Bayesian panel VAR model[J].Journal of Econometrics, 120: 327-359 |

| [5] | 曹海娟.2012.产业结构对税制结构动态响应的区域异质性——基于省级面板数据的PVAR分析[J].财经研究,38(10):26-34 |

| [6] | 曹洪军.2012.环境经济学[M].北京:经济科学出版社 |

| [7] | 陈强.2010.高级计量经济学及Stata应用[M].北京:高等教育出版社 |

| [8] | de Bruyn S M,van den Bergh J C J M,Opschoor J B.1998.Economic growth and emissions:reconsidering the empirical basis of environmental kuznets curves[J].Ecological Economics,25(2):161-175 |

| [9] | 段军山,魏友兰,马宇.2013.金融发展、技术进步与经济增长——基于面板VAR模型的动态检验[J].经济经纬,(3):145-149 |

| [10] | 段显明,许敏.2012.基于PVAR模型的我国经济增长与环境污染关系实证分析[J].中国人口·资源与环境,22(11):136-139 |

| [11] | 高铁梅.2009.计量经济分析方法与建模(第2版)[M].北京:清华大学出版社 |

| [12] | 郭小东,武少芩.2007.中国公共投资与经济增长关系的PVAR分析——以中国31个省级单位的公路建设为实证研究案例[J].学术研究,(3):40-48 |

| [13] | 何彬,刘海英.2010.基于PVAR模型的我国卫生投资与经济增长关联性研究[J].中国卫生经济,29(8):26-29 |

| [14] | He J,Wang H.2012.Economic structure,development policy and environmental quality:An empirical analysis of environmental Kuznets curves with Chinese municipal data[J].Ecological Economics,76:49-59 |

| [15] | Holtz-Eakin D,Newey W,Rosen S H.1988.Estimating vector autoregressions with panel data[J].Econometrica,56(6):1371-1395 |

| [16] | 金春雨,韩哲,张浩博.2013.基于Panel-VAR模型的我国金融业发展与经济增长关联性的计量检验[J].管理评论,25(1):16-22 |

| [17] | 李伟军,洪功翔,骆永民.2011.城市化对非农产业的溢出效应——基于面板VAR模型[J].财经科学,(5):88-95 |

| [18] | 连玉君.2009.中国上市公司投资效率研究[M].北京:经济管理出版社 |

| [19] | 刘海庆,徐颖科.2011.我国税收负担与经济增长的实证研究——基于全国30个省级单位的PanelVAR模型[J].兰州学刊,(2):48-54 |

| [20] | 刘建民,王蓓,吴金光.2012.基于区域效应的财政政策效果研究——以中国的省际面板数据为例:1998—2010[J].经济学动态,(9):30-35 |

| [21] | 刘坤,刘贤赵,常文静.2007.烟台市经济增长与环境污染关系实证研究——基于VAR计量技术的检验分析[J].环境科学学报,27(11):1929-1936 |

| [22] | Love I,Zicchino L.2006.Financial development and dynamic investment behavior:Evidence from panel VAR[J].The Quarterly Review of Economics and Finance,46(2):190-210 |

| [23] | 骆永民,刘艳华.2011.金融集聚、人力资本与房价——基于PanelVAR模型[J].财贸研究,(4):93-101 |

| [24] | 潘丹,应瑞瑶.2012.中国水资源与农业经济增长关系研究——基于面板VAR模型[J].中国人口·资源与环境,22(1):161-166 |

| [25] | 潘玉君.2005.可持续发展原理[M].北京:中国社会科学出版社 |

| [26] | 彭水军,包群.2006.中国经济增长与环境污染——基于广义脉冲响应函数法的实证研究[J].中国工业经济,(5):15-23 |

| [27] | Pesaran M H,Smith R.1995.Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels [J].Journal of Econometrics,68(1):79-113 |

| [28] | Phillips P C B,Moon H R.1999.Linear regression limit theory for nonstationary panel data[J].Econometrica,67(5):1057-1111 |

| [29] | Roca J,Padilla E,Farré M,et al.2001.Economic growth and atmospheric pollution in Spain:discussing the environmental Kuznets curve hypothesis[J].Ecological Economics,39(1):85-99 |

| [30] | 苏梽芳,廖迎,李颖.2011.是什么导致了"污染天堂":贸易还是FDI?——来自中国省级面板数据的证据[J].经济评论,(3):97-116 |

| [31] | 孙敬水.2010.计量经济学学习指导与Eviews应用指南[M].北京:清华大学出版社 |

| [32] | 谭本艳,何晓炜.2013.中国产业内投资及其双向影响关系研究——基于Panel VAR 的分析[J].商业时代,(7):65-67 |

| [33] | Vehmas J,Luukkanen J,Kaivo-Oja J.2007.Linking analyses and environmental Kuznets curves for aggregated material flows in the EU[J].Journal of Cleaner Production,15(17):1662-1673 |

| [34] | 王瑞鹏,王朋岗.2013.城市化、产业结构调整与环境污染的动态关系——基于VAR模型的实证分析[J].工业技术经济,(1):26-31 |

| [35] | 王祥,苏梽芳,李曼曼.2013.中国货币政策的区域差异性:基于面板VAR的分析[J].南京工业大学学报(社会科学版),12(1):98-102 |

| [36] | 吴丹,吴仁海.2011.不同地区经济增长与环境污染关系的VAR模型分析——基于广州、佛山、肇庆经济圈的实证研究[J].环境科学学报,31(4):880-887 |

| [37] | 徐福留,赵珊珊,张颖,等.2005.经济发展可持续性状态与趋势定量评价方法研究[J].环境科学学报,25(6):711-720 |

| [38] | 许莉.2009.环境因素内生的中国经济增长分析[D].大连:大连理工大学 |

| [39] | 闫新华,赵国浩.2009.经济增长与环境污染的VAR模型分析——基于山西的实证研究[J].经济问题,(6):59-62 |

| [40] | 尹希果,陈刚,程世骑.2007.中国金融发展与城乡收入差距关系的再检验——基于面板单位根和VAR模型的估计[J].当代经济科学,29(1):15-24 |

| [41] | 张宝山,袁晓玲,张小妮.2012.环境污染、能源消费与经济增长[J].科学决策,(11):19-39 |

| [42] | 张诚,张瑜.2012.跨国企业在华研发活动对我国高科技行业创新的影响——基于面板VAR 的分析[J].世界经济研究,(2):57-63 |

| [43] | 张军.2013.基于环境库兹涅茨模型的经济与环境关系分析[J].中国环境监测,29(2):91-94 |

| [44] | 钟茂初.2006.可持续发展经济学[M].北京:经济科学出版社 |

| [45] | 钟水映,简新华.2005.人口、资源与环境经济学[M].北京:科学出版社 |

| [46] | 周生贤.2012.中国特色生态文明建设的理论创新和实践[J].中国环境监测,28(6):1-3 |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35