2. 中国科学院生态环境研究中心环境水质学国家重点实验室, 北京 100085;

3. 中国科学院大学, 北京 100049

2. State Key Laboratory of Environmental Aquatic Chemistry, Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085;

3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049

水库消落区是指因人为水文调控导致库区水位反季节涨落,从而在水库两岸形成的受自然、人为作用干扰强烈的区域(Zhang et al., 2012).水库消落区是水生生态系统和陆生生态系统交替的过渡地带,对水土流失、养分循环和非点源污染有强烈的缓冲和过滤作用,是水库水质安全的最后一道屏障(白宝伟等,2005).

受到水位周期性涨落的影响,水库消落区将成为生态系统中物质、能量的输移和转化的活跃地带,消落区可能是污染物的“源”或“汇”,对水库水质产生重要影响.随着水库调度带来的水位变化,消落区每年有大量土地处于季节性淹没和非淹没状态,导致土壤-植物系统存在季节性干湿交替,从而带来土壤物理化学性质、氧化、还原状态、厌氧、好氧状态、植物生长状态、微生物生态环境(Miya et al., 2000)等一系列复杂的变化,同时,附近居民的耕作等因素对消落区土壤中氮磷等污染物的释放、转移及转化有着十分复杂的影响(袁辉等,2008).

丹江口水库是汉江上关键性水利工程,是南水北调中线工程的水源地,其水质不仅影响到库区水生态环境状况,更直接关系到调水工程受水区的水质安全问题(谭香等,2011).丹江口水库总体水质优良,符合《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)II类标准.由于库区土地利用类型丰富,工业废水、城市及村镇生活污水等持续排放到支流中,使得部分支流、库湾水体仍有营养盐超标现象发生(雷沛等,2012).2014年,南水北调中线工程通水试运行,水库正常蓄水位由157 m提升至170 m,现有消落区面积由232.0 km2增加到285.7 km2(李伟萍等,2011).蓄水带来水库水位上升,新增淹没区不同土地利用类型土壤由于淹没浸泡可能使其中氮磷等营养物释放,对水库水质构成威胁.目前,关于丹江口水库消落区土壤氮磷赋存形态及对水库水质影响的调查研究相对较少.因此,选取丹江口水库汉库典型消落区,采集5种不同土地利用类型的表层土壤,开展即将形成新增淹没区的消落区土壤氮磷本底调查及释放模拟研究,分析土壤氮磷赋存形态及受淹条件下的氮磷释放特征,以期为丹江口库区消落区的土地规划管理及水库的水质安全保障提供参考和依据.

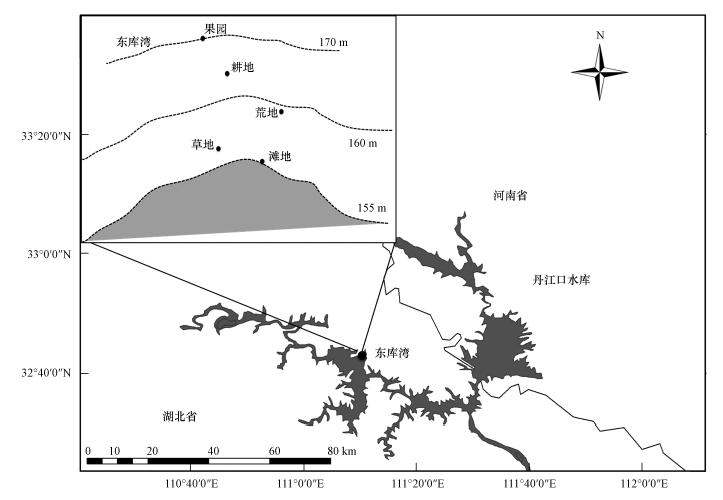

2 材料与方法(Materials and methods) 2.1 研究区域概况丹江口水库是20世纪50年代末兴建的综合开发和治理汉江流域的大型水利枢纽工程,目前为亚洲库容最大的人工淡水湖.南水北调中线工程从丹江口水库陶岔闸引水,近期年调水量95亿m3,远期调水量130 亿m3.丹江口大坝坝顶加高工程于2013年建成,2014年中线工程正式通水运行,正常最高蓄水位为170 m,最低退水位为160 m,水库水面面积将达1050 km2(李伟萍等,2011).新增淹没区范围涉及河南省淅川县和湖北省丹江口市、郧县、十堰市、郧西县等5县市(何晓祺,2010).丹江口水库也由年调节变为不完全多年调节(尧桂龙,2003),调度方式为:每年5月—6月21日,水位必须逐渐降低到夏季汛限水位160 m;到8月21日,水位允许逐渐抬高到秋季汛限水位163.5 m;10月1日以后,可逐渐充蓄到正常蓄水位170 m;这表明丹江口水库年内坝前水位在160~170 m之间变化,形成水位变幅达10 m的消落区.对丹江口水库172 m水位淹没区按150~160 m、160~170 m、170~172 m共3个梯级水位消落区进行土地覆被类型统计,发现耕地在各水位消落区占区间总面积均达到50%,是各梯级水位消落区的主要土地覆被类型(李伟萍等,2011).

研究区域位于丹江口水库汉库北岸的丹江口市习家店镇东库湾,该区域居住人口较少,仅接收轻微的农业面源污染和自然村落少量的生活污水(雷沛等,2012);该区域主要土壤类型为黄棕壤(张过师等,2009),耕地为区域的主要土地利用类型,同时带有大面积的裸地,是具有库区典型土地利用类型的特点的消落区.

2.2 土壤样品采集在丹江口水库新的正常蓄水位(172 m)以下按不同土地利用类型(滩地、草地、荒地、耕地、果园)和高程布设5个采样点,具体如表 1、图 1所示.采样时水库已开始蓄水,该区域原来种植桑麻的耕地(2013年5月22日调查,高程155 m)变为滩地,已被淹没2个月.采样时间为2013年8月20日,在各土地利用类型区域,避开明显的石头、树木等杂物,选取4个间距为2 m、面积约0.1 m2的均匀小区域,采集深度约10 cm的表层土壤.将采集的土壤样品混合并除去砾石和动植物残体等杂质,然后采用四分法将样品分为两份,一份取约80 g放入7号自封袋并置于4 ℃冰箱运回实验室,用于土壤相关理化指标的分析;另一份取1 kg左右作为土壤氮磷释放模拟实验所用土样,放入12号自封袋中带回实验室.同时,在河口远离岸边干扰处(距岸边20 m以上)利用小船取适量水库表层水带回实验室,于4 ℃冰箱保存备用,用于模拟实验添加的上覆水.

| 表1 采样点基本概况 Table 1 Basic information of sampling sites |

|

| 图 1 丹江口水库及研究点位置示意 Fig. 1 Danjiangkou Reservoir and the location of sampling sites |

分别取0.8 kg不同土地利用类型的土壤样品平铺于5个大玻璃缸中,由虹吸管添加4 L水库表层水(水土比为5 ∶ 1)进行静态连续浸泡模拟实验.测得实验所用水库表层水背景值TP、TN浓度分别为0.058、0.872 mg · L-1.上覆水样品采集从第2天开始,每天在玻璃缸中心约1/2深度处取样,取样前均用细玻璃棒缓慢搅动上覆水以保证取样均匀(但尽量避免引起浸泡土壤的再悬浮),测定水中TP、TN.同时设置空白对照组,每天记录水样蒸腾量,并于每次取样结束后用虹吸管缓慢加入与蒸腾量及采样体积等量的水库表层水进行补偿,保证水土比的稳定.模拟释放实验在室内进行,利用水浴控制实验温度为(25±1)℃,并进行遮光处理.采样持续12 d,12 d之后将上覆水虹吸导出,并采集约0.4 kg左右(约1/2)的土壤保存于4 ℃冰箱内,其余土壤放至室外自然落干.待土壤落干12 d后,置于4 ℃冰箱保存.实验结束后将浸泡实验前、实验12 d后、落干12 d后土壤进行氮磷赋存形态分析.

2.4 土壤各指标分析方法 2.4.1 水样及土壤常规理化指标分析水样TN和TP预处理及分析方法按相应的国家标准方法(魏复盛,2002)执行.土壤样品利用冷冻干燥机(FD-1,北京德天佑科技有限公司)冷冻干燥48 h后用有机玻璃棒压散,研磨过100目筛或20目筛备用.土壤有机质含量以烧失量表示(Loss On Ignition,LOI),采用马弗炉灼烧差值法测定(韩璐等,2010);用元素分析仪(Vario EL III,Elementar,GRE)测定土壤中总氮含量;pH值测定按照2.5:1水土比用pH计(PB-10,Sartorius,GRE)测定上清液pH值(鲍士旦,2005);土壤粒径分布在激光粒度分析仪(Mastersizer 2000,Malvern,USA)上测定.

2.4.2 土壤氮、磷形态分级磷形态分级采用欧洲标准测试委员会框架下发展的淡水沉积物磷形态分离SMT法,该方法将沉积物(土壤)中磷分为铁铝结合态磷(Fe/Al-P)、钙结合态磷(Ca-P)、无机磷(IP)、有机磷(OP)和总磷(TP)(Ruban et al., 2001);土壤氮形态分级方法采用改进的氮形态分级浸取方法,该方法将样品中氮分为可转化氮和非可转化氮,其中,可转化氮分为离子交换态氮(IEF-N)、碳酸盐结合态(CF-N)、铁锰氧化态(IMOF-N)和有机硫化物结合态(OSF-N),前3种氮形态为无机氮,OSF-N主要为有机氮,4种形态氮统称为可转化态氮(TF-N),TN与TF-N之差即为非转化态氮(NTF-N)(马红波等,2002).

3 结果与讨论(Results and discussion) 3.1 土壤理化性质丹江口水库典型消落区不同土地利用类型土壤理化性质见表 2.土壤pH范围为7.7~8.1,均表现为弱碱性.有机质含量范围为36.2~44.8 g · kg-1,耕地、果园由于人为耕种的影响,其土壤有机质含量略高于其它土地利用类型土壤;滩地土壤在淹水落干交替状态下,成为生物微生物活动的热区,加快了土壤中有机质的分解,导致其土壤有机质含量相对较低(王征等,2012).不同土地利用类型土壤中TP、TN含量范围分别为372.0~820.9 mg · kg-1、545.3~932.1 mg · kg-1,其中,以滩地TP、TN含量最低,而耕地及果园TP、TN含量相对最高.土壤粒径分析显示该区域土壤均以粉砂为主,各类型土壤粉砂比例均超过50%.经水库表层水浸泡后滩地土壤中粘土比例(34.4%)高于与其它土壤,而多年的成熟果园砂的比例相对较高,这可能与不同土地利用类型土壤人为干扰作用方式不同有关.

| 表2 丹江口水库典型消落区土壤理化性质 Table 2 Physical and chemical properties of the soil from the representative water-level-fluctuating zone of Danjiangkou Reservoir |

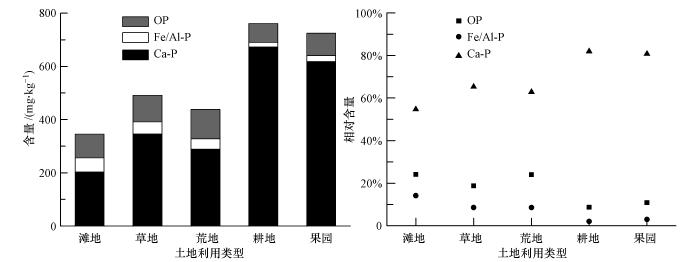

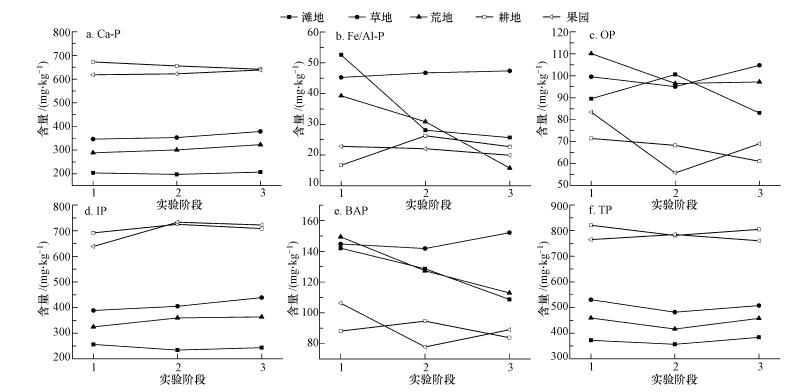

消落区各土地利用类型土壤中不同形态磷含量及占总磷比例如图 2所示.Ca-P,也称磷灰石磷,是土壤中较为惰性的磷组分,其主要来源于碎屑岩或生物成因的自生磷灰石及磷酸钙矿物,很难被生物利用(章婷曦等,2007).由图 2可知,Ca-P含量最大值出现在耕地,达672.9 mg · kg-1;最小值在滩地,仅为203.5 mg · kg-1.Ca-P占IP比例范围为79.5%~97.3%,占TP比例范围为54.7%~82.0%.耕地常受到人们农耕活动的影响,通过化肥、畜禽粪便及作物残茬进入土壤的磷由于吸附、沉淀、微生物固持等作用而被土壤所固定(杨珏等,2001),因而其土壤TP含量相对较高.Ca-P是IP的主要组分,也是TP的优势组分,因而耕地Ca-P含量最高.Ca-P是最为稳定的一种磷形态,这与其受水动力状况、水温、酸碱度等沉积环境因素的影响有关(刘敏等,2000).Ca-P即使在淹水过程中也很难从土壤中向上覆水体释放,这可能与流域范围内土壤及矿物中较高的CaCO3含量有关(徐德星等,2009).

|

| 图 2 土壤中不同形态磷含量及占总磷比例 Fig. 2 Contents of phosphorus fractions and the ratios of TP in the soils |

Fe/Al-P,是指被Al、Fe、Mn氧化物及其水合物所包裹且可为生物所利用的磷,该形态磷与人类活动有关,主要来源于生活污水和工业废水,可反映区域磷的迁移强度(Ruban et al., 2001).土壤氧化还原电位(ORP)容易受外界条件干扰而变化,消落区土壤淹水时呈现厌氧状态,Fe3+可被还原为Fe2+,使与铁结合的不溶性磷酸盐溶解,释放出铁和磷素,进而影响铁对磷的固定和溶出.因此,Fe/Al-P是土壤中磷的主要活性成分,对土壤-水界面磷的循环起主要作用(李秋华等,2013).土壤中Fe/Al-P含量范围为16.7~52.5 mg · kg-1,最小值、最大值分别出现在耕地、滩地,平均含量为35.3 mg · kg-1,占TP比例范围为2.0%~14.1%.

OP包括易提取的生物磷,是部分活性的磷形态,主要来自农业面源污染,是一种优于总磷的可指示富营养化程度的指标(安文超等,2012;Rydin,2000).消落区土壤中OP含量在71.4~110.1 mg · kg-1之间,OP含量整体上无显著差异,均值为90.8 mg · kg-1,其中,有机磷含量最小值出现在耕地土壤中,最大值出现在荒地土壤中.不同土地利用类型土壤OP占总磷(TP)比例范围为8.7%~24.1%,最小值和最大值分别为滩地、耕地.产生这一现象可能有多种原因:耕地土壤植被单一,且覆盖率相对较小,表层土壤中OP容易随雨水冲刷而流失;受水库水文调控影响,水库表层水浸泡后使滩地土壤在一段时间处于水淹状态,水溶性有机质浓度增加,与吸附在土壤矿物表面的磷酸根产生竞争吸附,使部分吸附态、沉淀态的无机磷酸盐还原、溶解和矿化释放进水中(Hutchison et al., 2004;Johnson et al., 2006),经过一系列生物、化学作用造成土壤TP含量下降,OP百分含量上升;同时,由于滩地处于汇水区,容易接纳地表径流和面源污染,使OP百分含量升高.

IP主要是沉积过程中吸附在土壤上溶解态磷酸盐与土壤中部分金属离子结合后以不同形态存在的磷,OP也可在微生物作用下分解成IP(潘成荣等,2007).不同土地利用类型土壤中IP含量范围在256.1~691.5 mg · kg-1之间,均值为459.8 mg · kg-1,耕地土壤中IP含量最高,是滩地含量的近3倍.土壤中IP占TP比例范围为68.8%~84.2%,表明IP是消落区土壤TP的主要存在形态.

土壤中Fe/Al-P和OP被认为是具有释放潜力的磷(Ruban et al., 1999),当土壤ORP和pH等条件发生变化时,Fe/Al-P和OP能转化成溶解性磷,并通过孔隙水向上覆水释放,可将这两类具有较强释放活性的磷称为活性磷或生物可利用性磷(BAP)(张彬等,2012a).东库湾消落区土壤滩地、草地、荒地土壤BAP含量均超过140 mg · kg-1,占TP的比例也基本超过30%,仍处于较高水平,在适宜的条件下可能会成为上覆水体的二次污染源.而耕地、果园BAP含量分别为88.1、106.3 mg · kg-1,占TP比例基本为10%左右.东库湾消落区土壤磷素主要以Ca-P形态存在(占TP比例为69.1%),耕地、果园等人为扰动的土壤中IP(主要为Ca-P)高于其它类型土壤,而BAP绝对含量及占TP比例均低于其它土壤,可能是由于人为农耕活动使Fe/Al-P和OP在形成的干湿交替环境下易在土-水界面形成较大的溶解磷释放通量,从而导致BAP流失(马利民等,2008).

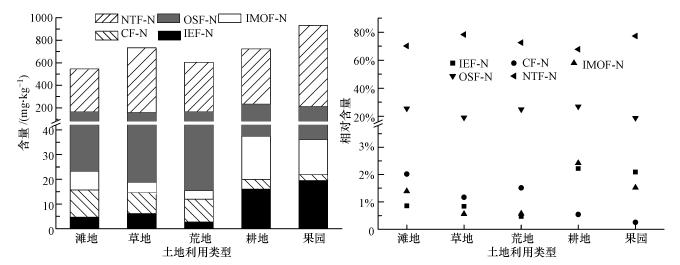

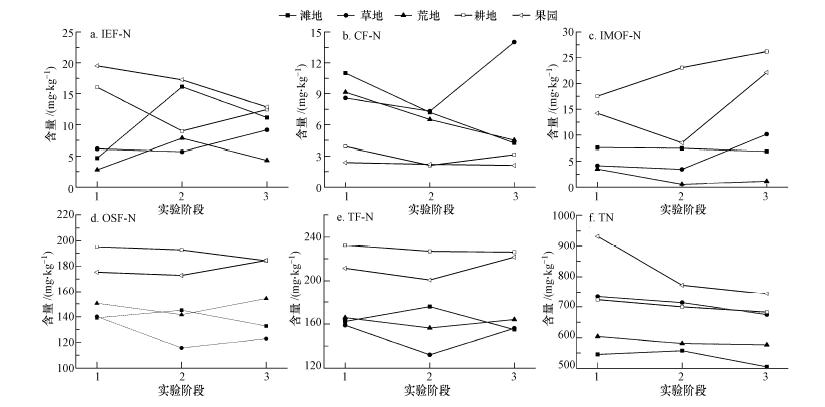

3.3 土壤氮赋存形态特征土壤中氮的不同赋存形态反映了氮素与土壤结合强度和转化能力,决定了其在土壤中的循环.IEF-N是一类水溶性、不稳定的氮,该形态氮易被植物吸收利用,是可转化态氮(TF-N)中的“活跃”形态,也是所有TF-N中最容易释放并参与水体氮循环的形态(王圣瑞等,2007).消落区土壤中IEF-N极大值出现在果园(19.5 mg · kg-1)和耕地(16.1 mg · kg-1),草地、滩地、荒地IEF-N含量相对较低,均小于6 mg · kg-1.果园和耕地中IEF-N占TN比例超过2%,其它土地比例类型小于1%(图 3).不同土地利用类型土壤受到易受外界环境因素或人为因素的干扰程度不同,这可能是导致差异性存在的主要原因.

|

| 图 3 土壤中不同形态氮含量及占总氮比例 Fig. 3 Contents of nitrogen fractions and the ratios of TN in the soils |

CF-N在酸性条件下容易向水体中释放,释放性能稍小于IEF-N,是较为活泼的一种氮形态(吕晓霞等,2005).东库湾消落区CF-N含量相对较低,CF-N占TN比例均值仅为1.1%.CF-N含量及分布受多种因素的影响,尤其是受土壤pH值和粒度的影响较大.一般而言,CF-N含量与细粒度组分比例呈正相关关系,细粒度组分含量越高,有机碳含量越高,矿化作用越强,CF-N含量就可能越高(戴纪翠等,2007).滩地的粘粒(<0.005 mm)比例达到34.4%,有机质含量也超过40 g · kg-1,这可能是导致该区域CF-N含量(11.0 mg · kg-1)相对于其它区域较高的原因.

IMOF-N是一类与铁及锰氧化物结合态氮,其活性与释放性能均低于CF-N.IMOF-N的形成和分布主要由土壤的氧化还原条件决定,一般认为,氧化环境有利于IMOF-N的保存,而还原环境则利于该形态氮的释放(Kazi et al., 2005).不同类型土壤中IMOF-N含量范围为3.5~17.5 mg · kg-1,均值为9.4 mg · kg-1,占TN比例范围为0.6%~2.4%.滩地、草地及荒地土壤IMOF-N含量相对较低(小于8 mg · kg-1).研究区域的滩地、草地及荒地所在高程线均低于当前正常蓄水位(160 m),每年有一段时间处于淹没状态;在蓄水期间,处于还原环境的消落区土壤促使IMOF-N向上覆水水体进行释放,进而导致IMOF-N含量相对较低(张彬等,2012b).

OSF-N主要是和高分子腐殖质及硫化物结合的呈有机形态的氮.土壤中OSF-N能反映有机氮的矿化程度与水平,其释放能力是4种TF-N中最弱的,最难以被释放并参与氮循环(杨洪美等,2012).研究区域的OSF-N含量在139.1~195.0 mg · kg-1之间,占TN比例范围为18.8%~27.0%,是土壤TF-N中主要的赋存形态.

消落区土壤TF-N含量范围为159.0~232.5 mg · kg-1,均值为186.2 mg · kg-1,最大、最小值分别出现在耕地和草地土壤.TF-N占TN比例范围为21.6%~32.1%,平均值为26.7%.位于新增淹没区(160~170 m)的耕地和果园土壤中易释放的IEF-N比例相对较高(超过2%).由于中线工程通水实施,新增淹没区在水库水位调度影响下会出现周期性的“淹没-落干”,形成微生物聚集的“热区”,此时,土壤TF-N中主要组分且呈稳定状态的OSF-N在有氧和微生物存在条件下易于向上覆水体释放.因此,新增消落区土壤的氮流失风险值得引起关注和重视.

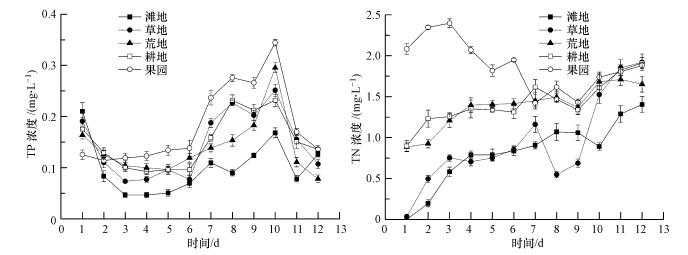

3.4 土壤浸泡模拟释放特征土壤浸泡模拟实验初期,各土地利用类型土壤上覆水中总磷浓度大于水库表层水背景值,并在前3 d均呈现下降趋势,这与三峡库区消落带土壤模拟实验结果一致.造成这一现象的原因有可能是加水过程中对表层土壤造成了扰动,而后水体中的土壤颗粒慢慢沉降所致(袁辉等,2008).扣除水库表层水背景值后,滩地上覆水TP浓度在3~5 d为负值(平均浓度为-0.010 mg · L-1),可能是因为浸泡前期水体DO较高,好氧淹水条件下由于Fe3+的存在使土壤磷的释放能力低于厌氧环境;同时,在上覆水TP浓度较小时,土壤中的胶体对水中磷酸盐的吸附作用大于土壤本身的释放作用(崔磊等,2003).受淹土壤上覆水TP浓度整体呈现出“升高-降低”的波动状态,表明土壤在淹没过程中,磷素在土壤与水界面由于受到多种因素的扰动而呈现出复杂的“吸附-解析”过程,具体变化的原因需作进一步的分析.上覆水TP浓度在10 d时达到峰值,最大值、最小值分别出现在果园(0.334 mg · L-1)和滩地(0.168 mg · L-1);实验结束时(12 d),扣除背景值的上覆水TP浓度范围为0.078~0.136 mg · L-1,最大值出现在耕地和果园,表明这两类新增淹没区土壤在受淹后其更易向水体释放磷素.上覆水TN浓度变化趋势与TP不同,除了果园外其它4类土壤在水质日监测变化中均表现出对水体中氮素的缓慢释放过程,而果园土壤在淹没1 d时向水体中释放大量氮素后(远高于水库表层水背景值),上覆水TN浓度出现先降低后上升的变化趋势.12 d后所有受淹土壤扣除背景值后最终上覆水TN浓度范围为0.532~1.047 mg · L-1.

|

| 图 4 土壤氮磷释放模拟实验上覆水中TP和TN变化 Fig. 4 Concentration curves of TP and TN in the overlying water on the submerging experiments |

土壤氮磷在模拟释放实验中赋存形态的变化(实验前、淹水12 d后、落干12 d后,分别表示为阶段1、2、3)结果见图 5、图 6.Ca-P是土壤磷较为稳定的组分,经过“淹没-落干”后各种土地利用类型土壤中Ca-P含量几乎保持不变,表明短期的“淹水-落干”过程并不会对消落区土壤Ca-P含量造成显著影响.Fe/Al-P是磷释放的主要动力(马利民等,2008),土壤在经过浸泡后,滩地、荒地土壤中Fe/Al-P含量下降幅度较大,分别下降了46.6%、21.5%,而耕地土壤中Fe/Al-P含量则增加了57.3%;土壤再经“落干”后除荒地Fe/Al-P含量继续下降48.9%外,其它类型土壤中Fe/Al-P含量变化不大.对比实验前和落干后,草地、果园Fe/Al-P含量保持相对稳定,而滩地和荒地Fe/Al-P含量下降超过50%,耕地Fe/Al-P含量则增加了36%.造成土壤中Fe/Al-P剧烈变化的原因可能与于土壤“淹水-落干”时氧化还原条件的改变引起的Fe3+和Fe2+ 相互转化,进而造成Fe-P的溶解或再生相关(Hooda et al., 2000).荒地、耕地和果园土壤OP含量在“淹水-落干”前后略有减少,减少约10%以上.虽然OP本身作为难以释放的磷源存在,但在本研究中荒地、耕地和果园土壤OP在落干后减少的量和Fe/Al-P在落干后增加的量基本相当,OP有可能作为Fe/Al-P的有效蓄积库,随着“淹水-落干”带来土壤氧化还原条件的改变而以Fe-P的形式释放出来(马利民等,2008).BAP是植物生长所能利用的P,为Fe/Al-P与OP含量的加和,由于土壤中OP平均含量为Fe/Al-P的2.6倍,土壤中BAP变化趋势与OP保持一致.在“淹没-落干”前后,滩地、荒地土壤的BAP含量下降超过20%,果园土壤BAP含量也降低了16%,草地和耕地土壤的BAP含量维持相对稳 定.各形态磷在淹水过程中变化不一,但TP含量总体呈降低趋势,土壤中磷有一定程度的释放,说明消落区在淹水过程中会对上覆水的磷素产生一定的贡献.不同土地利用类型不同形态磷变化差异相对较大,可能是与不同类型人为干扰作用程度、土壤“淹水-落干”条件(如DO、氧化还原电位)、不同形态磷释放机理等多种因素有关(王里奥等,2006).

|

| 图 5 土壤释放模拟实验中土壤磷赋存形态变化(阶段1:实验前;阶段2:淹没12d后;阶段3:落干12d后) Fig. 5 Variation of phosphorus fractions in the soil on the submerging experiments |

|

| 图 6 土壤释放模拟实验中土壤氮赋存形态变化(阶段1:实验前;阶段2:淹没12d后;阶段3:落干12d后) Fig. 6 Variation of nitrogen fractions in the soil on the submerging experiments |

各土地利用类型土壤在“淹水-落干”实验后耕地、果园土壤IEF-N含量下降分别下降了22.6%、34.2%,由于IEF-N是一类水溶性的、不稳定的氮且容易参与水体氮循环,因此,这两类新增淹没土壤在调水运行后可能会向上覆水水体释放氮素,带来潜在的内源氮释放风险.其它几类TF-N变化幅度较小,CF-N、OSF-N含量总体呈下降趋势,IMOF-N含量略有增加.各土地类型(除滩地外)土壤TF-N含量在淹水后减少,落干后增加;而滩地TF-N含量变化规律则相反,这可能与滩地已经经过受水库周期性“淹没-落干”导致土壤理化性质变化有关.东库湾淹没区土壤TN含量在“淹没-落干”实验过程中整体呈下降趋势,下降比例为4.6%~20.2%,以果园土壤TN含量下降最为明显;这可能与消落区土壤经过矿化(氨化)、硝化、反硝化作用及氨挥发等生物过程而重返大气有关(郭劲松等,2012; Chen et al., 1999).耕地在丹江口水库各水位消落区占区间总面积均达到50%,是消落区的主要土地覆被类型(李伟萍等,2011);而耕地土壤的水溶性、不稳定的IEF-N经“淹没-落干”影响其含量下降幅度高达22.6%,这也表明在南北北调中线工程实施后,新增消落区土壤存在一定程度的氮流失风险(王圣瑞等,2007),应引起关注和重视.

4 结论(Conclusions)1)东库湾消落区土壤磷素主要以Ca-P形态存在(占TP比例范围为54.7%~82.0%,平均为69.1%).滩地、草地、荒地土壤BAP含量均超过140 mg · kg-1,占TP比例也基本超过30%;而耕地、果园土壤BAP含量分别为88.1、106.3 mg · kg-1,占TP比例为10%左右.

2)消落区土壤中IEF-N极大值出现在果园(19.5 mg · kg-1)和耕地(16.1 mg · kg-1),占TN比例超过2%;草地、滩地、荒地IEF-N占TN比例小于1%.OSF-N含量在139.1~195.0 mg · kg-1之间,占TN比例范围为18.8%~27.0%,是土壤TF-N中主要的赋存形态.TF-N占TN比例范围为21.6%~32.1%,平均值为26.7%.

3)土壤浸泡释放模拟实验显示耕地、果园这两类新增淹没区土壤在受淹后更易向水体释放磷素,而消落区土壤氮素整体呈现向水体缓慢释放的规律.在“淹没-落干”前后,滩地、荒地BAP含量下降超过20%,果园BAP含量也降低了16%,需防范消落区BAP的流失风险.“淹水-落干”实验后耕地、果园土壤IEF-N含量下降分别为22.6%、34.2%,这两类新增淹没区土壤在中线工程调水淹没后可能会向上覆水水体释放氮素.

| [1] | 安文 超,张书武,和慧,等.2012.南四湖及主要入湖河流河口区表层沉积物磷的形态与分布特征研究[J].环境科学学报,32(4): 895-901 |

| [2] | 白宝伟,王海洋,李先源,等.2005.三峡库区淹没区与自然消落区现存植被的比较[J].西南农业大学学报(自然科学版),27(5): 684-687; 691 |

| [3] | 鲍士旦.2005.土壤农化分析(第3版)[M].北京: 中国农业出版社 |

| [4] | Chen R H,Twilley R R.1999.A simulation model of organic matter and nutrient accumulation in mangrove wetland soils[J].Biogeochemistry,44(1): 93-118 |

| [5] | 崔磊,郝芳华,张雪松,等.2003.水库淹没土壤中磷浸出的模拟实验研究[J].水土保持学报,17(4): 8-10 |

| [6] | 戴纪翠,宋金明,李学刚,等.2007.胶州湾沉积物中氮的地球化学特征及其环境意义[J].第四纪研究,27(3): 347-356 |

| [7] | 郭劲松,黄轩民,张彬,等.2012.三峡库区消落带土壤有机质和全氮含量分布特征[J].湖泊科学,24(2): 213-219 |

| [8] | 韩璐,黄岁樑,王乙震.2010.海河干流柱芯不同粒径沉积物中有机质和磷形态分布研究[J].农业环境科学学报,29(5): 955-962 |

| [9] | 何晓祺.2010.丹江口水库淹没区淅川段土壤氮磷分布及释放影响因素研究 .焦作: 河南理工大学 |

| [10] | Hooda P S,Rendell A R,Edwards A C,et al.2000.Relating soil phosphorus indices to potential phosphorus release to water[J].Journal of Environmental Quality,29(4): 1166-1171 |

| [11] | Hutchison K J,Hesterberg D.2004.Dissolution of phosphate in a phosphorus-enriched ultisol as affected by microbial reduction[J].Journal of Environmental Quality,33(5): 1793-1802 |

| [12] | Johnson S E,Loeppert R H.2006.Role of organic acids in phosphate mobilization from iron oxide[J].Soil Science Society of America Journal,70(1): 222-234 |

| [13] | Kazi T G,Jamali M K,Kazi G H,et al.2005.Evaluating the mobility of toxic metals in untreated industrial wastewater sludge using a BCR sequential extraction procedure and a leaching test[J].Analytical and Bioanalytical Chemistry,383(2): 297-304 |

| [14] | 雷沛,张洪,单保庆.2012.丹江口水库典型入库支流氮磷动态特征研究[J].环境科学,33(9): 3038-3045 |

| [15] | 李秋华,陈峰峰,龙健,等.2013.贵州百花湖消落区土壤磷赋存形态初步研究[J].地球与环境,41(5): 490-497 |

| [16] | 李伟萍,曾源,张磊,等.2011.丹江口水库消落区土地覆被空间格局分析[J].国土资源遥感,(4): 108-114 |

| [17] | 刘敏,陆敏,许世远,等.2000.长江河口及其上海岸带水体沉积物中磷的存在形态[J].地学前缘,7(S2): 94-98 |

| [18] | 吕晓霞,宋金明,袁华茂,等.2005.南黄海表层不同粒级沉积物中氮的地球化学特征[J].海洋学报,27(1): 64-69 |

| [19] | 马红波,宋金明,吕晓霞.2002.渤海南部海域柱状沉积物中氮的形态与有机碳的分解[J].海洋学报,24(5): 64-70 |

| [20] | 马利民,张明,滕衍行,等.2008.三峡库区消落区周期性干湿交替环境对土壤磷释放的影响[J].环境科学,29(4): 1035-1039 |

| [21] | Miya R K,Firestone M K.2000.Phenanthrene-degrader community dynamics in rhizosphere soil from a common annual grass[J].Journal of Environmental Quality,29(2): 584-592 |

| [22] | 潘成荣,汪家权,郑志侠,等.2007.巢湖沉积物中氮与磷赋存形态研究[J].生态与农村环境学报,23(1): 43-47 |

| [23] | Ruban V,Brigault S,Demare D,et al.1999.An investigation of the origin and mobility of phosphorus in freshwater sediments from Bort-Les-Orgues Reservoir,France[J].Journal of Environmental Monitoring,1(4): 403-407 |

| [24] | Ruban V,López-Sánchez J F,Pardo P,et al.2001.Harmonized protocol and certified reference material for the determination of extractable contents of phosphorus in freshwater sediments-A synthesis of recent works[J].Fresenius' Journal of Analytical Chemistry,370(2/3): 224-228 |

| [25] | Rydin E.2000.Potentially mobile phosphorus in Lake Erken sediment[J].Water Research,34(7): 2037-2042 |

| [26] | 谭香,夏小铃,程晓莉,等.2011.丹江口水库浮游植物群落时空动态及其多样性指数[J].环境科学,32(10): 2875-2882 |

| [27] | 王里奥,黄川,詹艳慧,等.2006.三峡库区消落带淹水—落干过程土壤磷吸附—解吸及释放研究[J].长江流域资源与环境,15(5): 593-597 |

| [28] | 王圣瑞,金相灿,焦立新.2007.不同污染程度湖泊沉积物中不同粒级可转化态氮分布[J].环境科学研究,20(3): 52-57 |

| [29] | 王征,汪昆平,方芳,等.2012.三峡水库蓄水后消落带土壤有机质和氮磷含量及分布特征[J].重庆三峡学院学报,28(3): 1-5; 13 |

| [30] | 魏复盛.2002.水和废水监测分析方法(第4版)[M].北京: 中国环境科学出版社 |

| [31] | 徐德星,秦延文,张雷,等.2009.三峡入库河流大宁河回水区沉积物和消落带土壤磷形态及其分布特征研究[J].环境科学,30(5): 1337-1344 |

| [32] | 杨洪美,张桂斋,李小明.2012.南四湖表层沉积物中N的形态及其分布特征[J].山东大学学报 (理学版),47(3): 14-20; 26 |

| [33] | 杨珏,阮晓红.2001.土壤磷素循环及其对土壤磷流失的影响[J].土壤与环境,10(3): 256-258 |

| [34] | 尧桂龙.2003.南水北调中线汉江中下游水质预测与水污染控制仿真研究 .西安: 西安理工大学 |

| [35] | 袁辉,王里奥,胡刚,等.2008.三峡库区消落带受淹土壤氮和磷释放的模拟实验[J].环境科学研究,21(1): 103-106 |

| [36] | 张彬,方芳,陈猷鹏,等.2012a.三峡水库消落区土壤理化特征及磷赋存形态研究[J].环境科学学报,32(3): 713-720 |

| [37] | 张彬,陈猷鹏,方芳,等.2012b.三峡库区淹没消落区土壤氮素形态及分布特征[J].环境科学学报,32(5): 1126-1133 |

| [38] | Zhang B,Fang F,Guo J S,et al.2012.Phosphorus fractions and phosphate sorption-release characteristics relevant to the soil composition of water-level-fluctuating zone of Three Gorges Reservoir[J].Ecological Engineering,40: 153-159 |

| [39] | 张过师,汤雷雷,王利,等.2009.丹江口库区土壤养分状况及空间变异性研究——以丹江口市小茯苓村小流域为例[J].湖北农业科学,48(12): 3007-3011 |

| [40] | 章婷曦,王晓蓉,金相灿.2007.太湖不同营养水平湖区沉积物中磷形态的分布特征[J].农业环境科学学报,26(4): 1207-1213 |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35