2. 甘肃省水利厅, 兰州 730030

2. Gansu Provincial Department of Water Resources, Lanzhou 730070

人类建坝挡水、建造水利工程已有几千年的历史.从2000多年前的都江堰引水灌溉和古罗马的城市供水系统,到20世纪中叶的胡佛大坝和阿斯旺水坝,再到今天我国的长江三峡大坝,通过修渠建坝成功的控制洪水和利用水利资源已经成为人类几千年文明史的重要组成部分.然而,随着人类社会经济的发展,水资源的开发利用强度和速度越来越高,而由水资源利用、水利工程建设引起的环境问题也随着公众环保意识的提高日益受到关注(孙宗凤和董增川,2004;马小凡等,2005;毛战坡等,2005).“怒江水电开发规划”、“溪洛渡、向家坝电站建设”、“岷江杨柳湖水利枢纽工程论证”等项目与生态环境保护的矛盾受到社会的热切关注是这些问题的集中体现.一方面,水坝在防洪、灌溉、供水和发电等方面起着重要作用,在改善水资源利用、处理和减轻中国所面临的水资源问题和挑战方面,水坝建设仍将是有效的办法,但另一方面,大坝建设带来的生态环境问题关系到流域可持续发展,实现水利水电开发与生态环境保护协调发展是时代的要求(邓铭江等,2007;康尔泗,2008).

1978年美国大坝委员会环境影响分会出版的《Environmental Effects of Large Dams》总结了20世纪40—70年代大坝对环境影响的研究成果,包括大坝的经济效益和社会效益,对鱼类、藻类、水生生物、野生动植物、水库蒸发蒸散量、下游河道、水库和下游水质等方面的影响.Kingsford等对澳大利亚的调水工程和大坝对河流湿地的影响进行了研究,指出水流的调节使得河道水量减少、季节性流动丧失,洪泛区和河流湿地被洪水淹没的频率降低导致了下游生态系统的恶化(Kingsford,2000).Carothers等对科罗拉多大坝的生态影响研究指出每年流量变化的程度、泥沙冲淤和水温循环变化等是决定河流生物群落生境的重要特点,大坝修建后,水流流量、水温、输沙特性的变化是产生下游生态变化的重要原因.水坝建设对生态系统的影响是长期的,系统的,并逐步累积形成,短期不能明了掌握,只有长期监测研究才能逐步掌握(师彦武等;2003;蔡旭东,2007).由于各个国家或地区所处的自然、社会经济情况差异较大,各生态因素在不同生态环境中所起的作用各不相同,很难用统一的评估指标体系对水库大坝的生态影响进行评估.目前对全流域长期的水坝生态响应时空分布变迁过程的研究尚处于理论探讨和尝试阶段(卢振园等,2011).由于石羊河流域相对封闭,在数据获取和指标的选择上相对较容易,而且流域大坝已建成近60年,其对生态的影响已经逐步得到体现(尤飞等,2002;李相虎等,2007;马永欢等,2009).因此,本研究在借鉴国内外相关研究成果的基础上,以不同时段遥感影像为主要数据源,通过水坝修建初(60—70年代)和水坝运行40年后(2000 —2010年)人居环境、生物资源、自然规律和社会经济数据分析,选择评价指标对石羊河流域水坝建设的生态、经济影响进行评价,以期为水坝建设与生态系统的和谐发展提供依据.

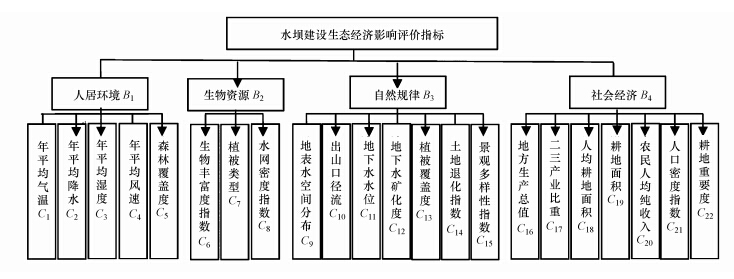

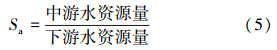

2 水坝生态影响评价指标体系 (Ecological impact evaluation index system for dam construction) 2.1 评价指标体系的构建构建合理的评价指标体系是进行水坝建设生态、经济影响评价的前提和基础,直接影响到评价结果的科学性、可靠性和准确性.根据水利工程建设生态、经济影响评价的基本理论和观点,在遵循指标体系构建原则基础上,结合干旱内陆河流域的实际情况,初步拟定评价指标体系结构层次模型,然后进一步征询专家的意见,采用德尔菲法,运用专家的知识、智慧、经验、信息和专家的价值观,再对指标进行筛选调整从而得到具体的、合理的评价指标.通过咨询调查,可以统计出专家对每个指标意见的集中度和离散度.

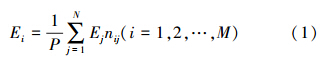

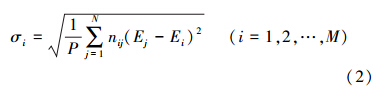

专家意见集中度计算公式:

所得评价体系分为目标层、准则层和指标层3层,共包含人居环境(B1)、生物资源(B2)、自然规律(B3)、社会经济(B4)4个2级层次,年平均气温C1(℃)、年平均降水C2(mm)、 年平均湿度C3(%)、…、耕地重要度C22(%)等22个具体评价指标,指标体系中指标具体含义如下:

|

| 图 1 石羊河流域水坝建设生态经济影响评价指标体系 Fig.1 Ecological impact evaluation index system for dam construction in Shiyang river basin |

上述筛选设置的水坝建设生态、经济影响评价具体指标中,大部分指标涵义清楚,概念明确,基本可通过遥感解译、或统计资料积累获得.只有少部分指标涵义需要说明,且需要借助相关计算求得.这些指标中,生物丰富度指数(C6)、水网密度指数(C8)、植被覆盖度(C13)、土地退化指数(C14)等4个指标参照生态环境状况评价技术规范(试行HJ-T192—2006)/中华人民共和国环境保护行业标准进行计算,景观多样性(C15)采用Shannon-Wienner多样性指数计算.地表水空间分布(C9)、地下水水位(C11)和耕地重要度(C22)通过对调查统计数据进行计算获得.这些指标的涵义和计算公式分别如下.

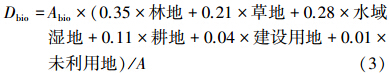

(1)生物丰富度指数(C6)通过单位面积上不同生态系统类型在生物数量上的差异,间接反映评价区域内生物丰度的丰贫程度,生物丰富度指数的计算公式为:

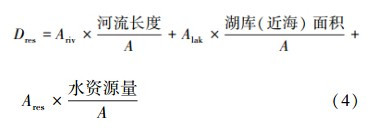

(2)水网密度指数(C8)水库建设致使流域河道发生一系列改变,影响流域水生生物生存环境,故选用水网密度指数来反映这一变化.水网密度指数是指评价区域内河流长度、水域面积和水资源量占被评价区域面积的比重,用于评价区域水的丰富程度.

(3)地表水空间分布(C9)水库建设对地表水的影响是多方面的,其中最直观的就是改变了地表水在空间上的分布,而对一个流域而言,可以采用中、下游水资源量变化来反映地表水空间分布的变化.

(4)地下水水位(C11)采用中、下游地下水水位年变化的比率来反映水坝对地下水的影响.

(5)植被覆盖度(C13)植被覆盖度指数指评价区域内林地、草地、农田、建设用地和未利用地5种类型的面积占被评价区域面积的比重,用于反映被评价区域植被覆盖的程度,计算公式为:

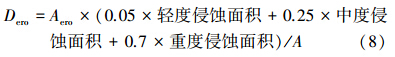

(6)土地退化指数(C14)土壤退化指数是指被评价区域内风蚀、水蚀、重力侵蚀、冻融侵蚀和工程侵蚀的面积占被评价区域面积的比重,用于反映被评价区域内土地退化程度.

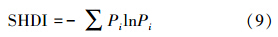

(7)景观多样性(C15)景观多样性指数反映景观要素的多少及各景观要素所占比例的变化.常用的多样性指数为Shannon-Wienner多样性指数其计算公式为:

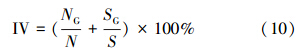

(8)耕地重要度(C22)表示耕地在区域土地利用过程中的地位和程度,其计算方法为:

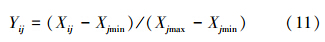

由于指标层的各个指标具有不同的属性与量纲,且指标间数量级存在明显的差异,在进行评价计算前,为了消除各指标量纲的不同影响,采用极差法对各指标进行无量纲标准化处理.通常评价指标有“效益型”和“成本型”2大类,“效益型”指标是指属性值越大越好的指标,“成本型”指标是指属性越小越好的指标.对所有指标层数据根据下列公式进行无量纲化和标准化处理,将其规范化为隶属于〖0,1〗区间内的极大型指标

效益型指标:

成本型指标:

指标赋权方法选择是综合评价的关键问题之一.层次分析法作为从定性分析到定量分析综合集成的一种典型的系统工程方法,适用于复杂的模糊综合评价系统,也是目前一种被广泛应用的确定权重的办法,故采用层次分析法确定各级指标权重(戴全厚等,2005).根据生态影响评价指标体系层次结构关系进行判断比较,通过专家小组讨论、评分,分别构造出 A-B(二级指标层因素相对一级指标层的比较判断矩阵)、B1-C、B2-C、B3-C 等判断矩阵.判断矩阵形式如下:

为了保证应用层次分析法得到的结论基本合理,引入判断矩阵一致性判断指标对构造的判断矩阵进行一致性检验.λmax和CI是对判断矩阵进行一致性检验的重要指标,其中λmax是判断矩阵的最大特征根,CI是层次总排序的一致性指标.据表查找相应的平均随机一致性指标RI,计算一致性比例CR.

石羊河流域地处甘肃河西走廊,是干旱区一个生态系统相对封闭的内陆河流域,流域面积4.2 万km2.流域地貌分为南部祁连山区、中部平原绿洲区和北部荒漠区3个地貌单元.由于其地理位置的重要性,其流域生态问题关系到我国北方地区的生态安全.石羊河流域自东向西由大靖河、古浪河、黄羊河、杂木河、金塔河、西营河、东大河、西大河8条河流及多条小沟小河组成,河流补给来源为山区大气降水和高山冰雪融水,产流面积1.11万km2,多年平均径流量15.60亿m3.截至2003年,全流域共有水库20座,其中:中型水库8座,小型水库12座,总库容4.5亿m3,兴利库容3.7亿m3,8条支流除杂木河外均建有水库,基本实现了流域水资源的完全人工控制.

4.1.2 数据来源石羊河流域于1957年开始修建第一座水库,至1985年陆续修建完毕,为了便于对照且不失典型性,本次评价的基准年定为1960年,基本评价期为1960—2010年,共50年.所收集数据包含统计数据和遥感空间数据,具体如下:

(1)统计、调查数据:广泛收集了流域1960—2010年间气候、植被、水资源、经济等相关文献资料.其中,年平均气温、年平均降水、年平均湿度和年平均风速等气象数据来源于国家自然科学基金委员会中国西部环境与生态科学数据中心(http://westdc.westgis.ac.ca)和中国科学数据气象共享服务网(http://cdc.cma.gov.cn/home.do).不同年代出山口径流、红崖山水库来水量、武威和民勤地下水水位、水污染指数、地方生产总值、第三产业占国内生产总值比重、人口密度、农民人均纯收入等数据主要来源于不同时期武威市、金昌市统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报,流域水资源公报以及马金珠等关于石羊河流域水资源相关研究成果文献资料;流域植被历史数据来源于档案数据及杨自辉、彭鸿嘉等对甘肃民勤的植被调查研究成果,现状数据通过在石羊河流域中、下游选取有历史调查记录的荒滩进行植被现状调查获得.

(2)空间数据:搜集了覆盖全流域的遥感影像数据,包括1973年MSS数据、1987年、1998年、2005年和2010年Land sat TM数据.非遥感信息主要收集地形图、行政区划图及其他辅助图件.影像经过几何精纠正、拼接、大气校正、植被信息提取、人机屏幕勾绘解译分类后提取得到土地利用/土地覆盖变化数据,通过数据统计、计算和转换得到指标体系中的1、2、3、……和9指标.

4.2 指标的获取及权重的确定(1)指标获取 在前文设置的指标体系框架基础上,结合部分指标涵义,以不同时段遥感影像为主要数据源,根据相关资料进行计算,获得石羊河流域水坝建设初(60—70年代)和水坝运行40年后(2000—2010年)人居环境、生物资源、自然规律和社会经济评价单项指标的平均状态值.利用极差法对指标体系中的原始数据进行标准化处理.

(2)权重确定 请干旱内陆河流域生态研究的专家组成10人专家系统,按照层次分析相关原则计算出相应指标的权重,然后对专家的权重值进行加总、求平均,得出各项指标的最终权重.根据准则层权重,对指标层各评价因子权重进行归一化处理即可得到各评价因子归一化权重,具体如表 1所示.可以看出,准则层各指标中,对水库建设生态影响起 主导作用的是自然规律和生物资源,其次为社会经济、人居环境.指标层各评价因子中权重最高的分别为生物丰富度指数(C6)、水网密度指数(C8)、地表水空间分布(C9),是进行区域水库建设生态经济影响评价的关键指标.在水库建设生态影响评价指标层中,年平局风速C4、年平均湿度C3、年平均气温C1的权重最低,这表明水库建设虽然对于库区周围的湿度、温度等气候因子具有较强影响,但就水库建设生态经济影响评价而言,气候因子所占权重很小.

| 表 1 水坝建设生态影响评价指标体系各指标权重 Table 1 Index weight of ecological impact evaluation index system for dam construction |

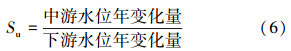

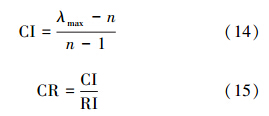

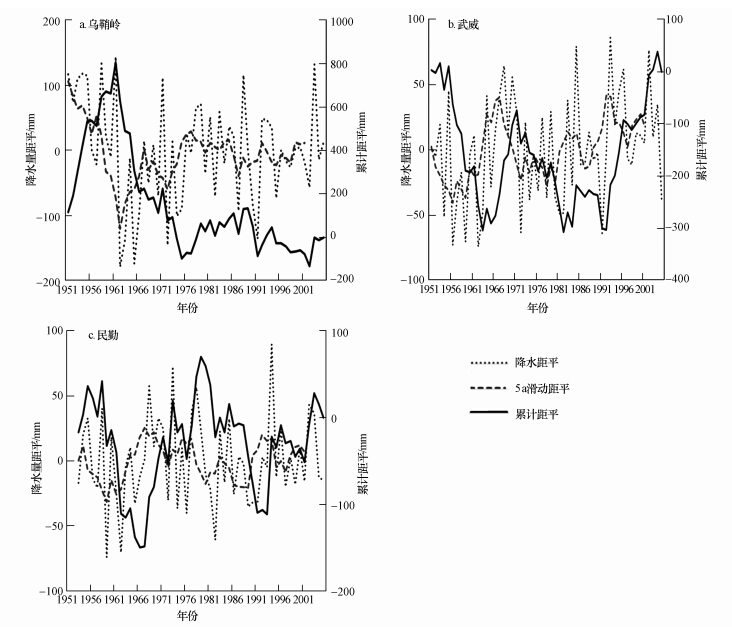

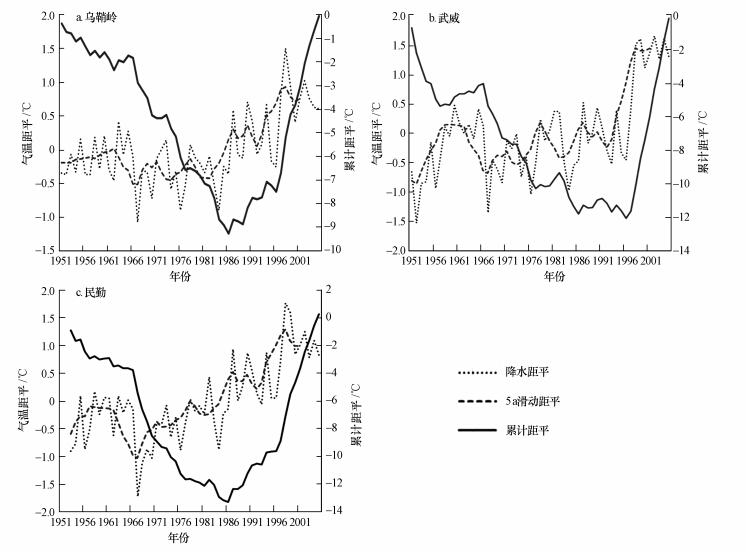

1960—2010年石羊河流域降雨量呈减少趋势,其中上游降雨量以6.2 mm/10a的速率逐渐减少,中游以6.3 mm/10a的速率逐渐增加,下游增加趋势较为平缓,速率为1.3 mm/10a;在全球气候变暖的大背景影响下,流域气温变暖趋势明显,其中下游民勤增加程度最高,为0.32 ℃/10a.过去五十年年均风速和年平均湿度呈逐渐下降趋势.由于温度升高,湿度下降使得流域目前气候干旱指数较高,处于干旱程度加重状态.遥感监测结果显示,1973—2010年间流域森林面积略有减少.

|

| 图 2 1951—2005年石羊河流域降水量距平及累计距平 Fig.2 Annual precipitation anomaly and cumulative anomaly from 1951 to 2005 in Shiyang river |

根据遥感影像解译,受水库建设影响,石羊河流域河道长度从20世纪50年代的8628.70 km锐减为5307.11 km.上游和中游水库的拦截,使下游地表水资源大幅度减少,从而致使下游地下水严重超采,地下水位急剧下降;对民勤沙井子地区1960年以来的植被变化过程研究表明,石羊河下游荒漠植被在过去40多年发生了从湿生系列到旱生系列的演替过程,而导致这种变化的最主要因子是地下水位的变化(杨自辉等,1999; 彭鸿嘉等,2004).从20世纪50年代开始,在石羊河下游很多地区,柽柳、盐爪爪、芦苇等植物种逐渐退出,白刺、红砂、黑果枸杞等更耐旱植被逐渐占据优势地位,尤其是典型旱生植物白刺在大部分地方都成为建群种,这种演替程度在地下水位下降剧烈的区域愈发明显,也就是说导致这种变化的最主要因子是地下水位的变化.

另一方面,水库修建导致流域水污染加剧、河道面积减少,使得流域水生生物的多样性呈明显退化,而地表水、地下水位的减少使野生动物的生存环境恶化,造成动物缺水、缺食物、缺隐蔽条件,从而引起动物的迁徙和死亡.

|

| 图 3 1951—2005年石羊河流域年均气温距平及累计距平 Fig.3 Annual mean air temperature anomaly and cumulative anomaly from 1951 to 2005 in Shiyang river |

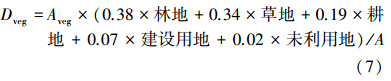

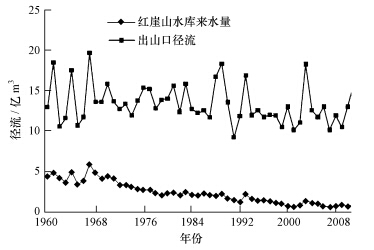

(1)地表水资源变化:石羊河流域8条河流天然来水量过程曲线及石羊河流域历次水资源评价成果显示,流域河川径流补给量多年基本稳定,总流量略有缩减,缩减总量约为0.71亿m3.流域水库建设实现了流域水资源的完全人工控制,对当地的社会经济发展起到了极大地推动作用.特别是流域的中上游地区,随着水库的建设和灌区的发展,水资源的利用程度和利用类型变化剧烈.但从另一方面来说,在研究时间段内,水库的修建使得流域下游来水量越来越少,红崖山水库年入库水量急剧减少.在下游民勤耕地面积不断增加的趋势下,地表来水量的减少使得地下水开采量逐年增加,对当地生态环境造成极大破坏.

|

| 图 4 石羊河流域1960—2010年地表水资源变化 Fig.4 Changes of surface water resources in the Shiyang River Basin 1960—2010 |

(2)地下水资源变化:流域的地下水资源变化与水库的建设紧密相关,在流域的上游区域,地下水资源从量和质均变化不大;流域的中游地区,随着水库建设和人工灌溉引起的入渗,地下水资源总量略有增加,水质由SO2--Cl--K+-Na+型逐步演化为现在的SO2--HCO3--Cl--Ca+-Na+型;流域的下游地区,受中游灌溉入渗补给的影响,地下水总量呈增加的趋势,从1970s至2012年,平均年增量约为0.12亿m3;但受当地打井开采影响,地下水位大面积呈下降趋势,年内下降变幅在1.0~3.6 m之间;年际水位下降的最大幅度达23.6 m.地下水化学类型呈典型的SO2--Cl--K+-Na+型水,总矿化度最高达2.79 g · L-1,SO2-最高达2.79 g · L-1,Cl-最高达2.79 g · L-1,K+离子含量高达2.79 g · L-1,Ca2+、Na+等离子的含量亦呈上升趋势.

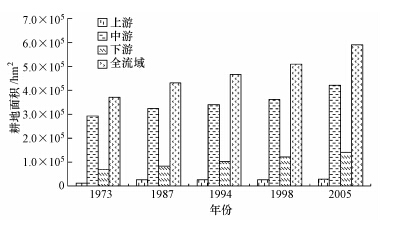

(3)土地利用及景观变化:水资源的空间分布格局和变化决定着内陆河流域景观要素的空间分布格局和变化,水库修建改变了水资源分配及水循环状况,因而对区域土地利用及景观产生较强的影响.根据1973年MSS数据、1987年、1998年、2005年和2010年L and sat TM遥感数据比较表明,不同时期石羊河流域上游、中游和下游的耕地面积均呈增加趋势,其中,中游耕地增幅最为明显.中游截水扩大农田面积导致下游土地旱化,而下游又通过超采地下水弥补水资源短缺.因为农田灌溉需求增加,无论地上或地下水资源都是向河道附近的农业绿洲聚集,流域生态用水减少,从而导致天然植被和人工林衰退.绿洲和流域下游景观特征变化快,景观总体呈现人工绿洲扩大、天然绿洲减少、过渡带变窄、荒漠扩张,地下水持续下降,天然植被和人工林衰退的变化趋势.

|

| 图 5 石羊河流域不同时期耕地动态变化 Fig.5 Dynamic changes of the cultivated l and in different periods in Shiyang River Basin |

近50年来石羊河流域人口增长约18%,绿洲内人口密度超过300人· km-2,按照1978年联合国沙漠化会议提出的,将7人· km-2人作为人口压力和生态平衡的临界指标,则截止2010年石羊河流域所有区县的人口密度均远超过标准.人口的增加和社会经济的发展导致流域耕地数量的变化.根据遥感解译,石羊河流域耕地面积由1973年的47.07万hm2增加到2010年的69.98万hm2,呈逐年增加的趋势,但人均耕地面积逐年减少.全流域耕地重要值逐年增加,耕地面积的变化导致耕地在石羊河流域土地利用中的地位和重要程度的变化,这也是耕地利用为适应该流域的社会、经济和人口的快速发展而表现出的重要特征.

1960—2010年全流域经济实力显著增强,全区生产总值由1960年的9×107元增加到2010年的439亿元,人均GDP超过1万元.产业结构得到调整与优化二、三产业在国民经济中的比重不断提高,产业结构由20世纪60年代的“一三二”结构变化为“三二一”,二、三产业逐步成为全区经济增长的动力基础.

4.3.5 石羊河流域水坝建设生态影响综合评价通过构建生态综合评价指数(ECI)对石羊河流水坝建设生态影响进行综合评价.综合评价指数计算公式:

基于极差法,通过生态综合评价指数(ECI)对研究对象的水坝建设生态影响评价体系中准则层(人居环境B1、生物资源B2、自然规律B3、社会经济B4)分别计算归一化值,并通过加权平均计算出各综合指标评价值,计算结果如表 2所示.可以看出石羊河流域水坝建成后,其社会经济指数有较大提高,而自然规律、生物资源和人居环境则均有不同程度的降低,也就是说水坝建设对区域生态经济的促进是建立在不断消耗自然资源基础之上的,虽然经济增长了,但区域的生态环境在逐步恶化,没有很强的经济可持续性.在研究时段内,流域水坝建设生态生态影响综合评价指数由建设初期(60—70年代)的0.4315变为0.4304,变化幅度较小.也就是说对该流域而言,水坝建设在取得了很好的经济效益的同时,也具有很强的生态负面影响.

| 表 2 石羊河流域水坝建设生态影响评价指标体系综合指标评价值 Table 2 Comprehensive index evaluation value of ecological impact evaluation index system for dam construction |

1)通过专家打分建立判断矩阵,经计算得出生态影响评价指标体系各指标权重.明显看出植被和水资源指数在水坝建设生态影响评价指标中具有非常重要的作用,指标层各评价因子中权重最高的分别为生物丰富度指数(C6)、水网密度指数(C8)、地表水空间分布(C9).虽然水坝对植被和水的很多影响结果都是长期缓慢发生的,但却对区域生态环境产生较大影响.因此,在水利工程建设过程中,应加强对植被和水资源的保护.

2)通过模糊综合评价得出,石羊河流域水坝建设使得社会经济指数有较大提高,而自然规律、生物资源和人居环境则均有不同程度的降低,反映出水坝建设对区域生态经济的促进是建立在不断消耗自然资源基础之上的,也就是说经济增长是以区域的生态环境逐步恶化为前提的,没有生态可持续性.

本研究主要从生态经济影响的角度,对水坝建设引起的部分因子予以关注,而对诸如水坝建设引起的移民、水库调蓄洪水等问题、未予以考虑.同时,由于水坝建设对生态、经济系统的影响极为复杂且涉及很多不确定性.而所选指标,尤其是社会经济指标,在很大程度上是受社会发展驱动的,现有的一些评价方法不论是在理论指导还是实践应用上仍存在着许多不完善的方面.本研究只是做了一些探索性的工作,提出并建立了一套针对干旱区的评价指标体系,但考虑数据的可用性和可获取性,许多对于水库建设具有显著响应的因子并未纳入评价体系,所建立的评价系统在评价指标的选取、指标权重的确定等方面还有待进一步的深入和完善.

| [1] | 蔡旭 东. 2007. 水利工程生态效应的区域响应评价体系[J]. 中国水利, (12): 16-19 |

| [2] | 戴全厚, 刘国彬, 刘明义, 等. 2005. 小流域生态经济系统可持续发展评价——以东北低山丘陵区黑牛河小流域为例[J]. 地理学报, 60(2): 209-218 |

| [3] | 邓铭江, 裴建生, 王智, 等. 2007. 干旱区内陆河流域地下水调蓄系统与水资源开发利用模式[J]. 干旱区地理, 30(5): 621-628 |

| [4] | 康尔泗, 陈仁升, 张智慧, 等. 2008. 内陆河流域山区水文与生态研究[J]. 地球科学进展, 23(7): 675-681 |

| [5] | Kingsford R T. 2000. Ecological impacts of dams, water diversions and river management on floodplain wetlands in Australia[J]. Austral Ecology, 25(2): 109-127 |

| [6] | 李相虎, 赵鑫, 任立良. 2007. 石羊河流域近50a来水资源变化的定量分析[J]. 河海大学学报: 自然科学版, 35(2): 164-167 |

| [7] | 卢振园, 唐德善, 郑斌, 等. 2011. 黑河下游调水及近期治理生态影响后评价[J]. 环境科学学报, 31(7): 1556-1561 |

| [8] | 马小凡, 郭晓泽, 王菊, 等. 2005. 水坝工程建设与生态保护的利弊关系分析[J]. 地理科学, 25(5): 621-625 |

| [9] | 马永欢, 周立华, 杨根生, 等. 2009. 石羊河流域生态经济系统的主要问题与协调发展对策[J]. 干旱区资源与环境, 23(4): 12-18 |

| [10] | 毛战坡, 王雨春, 彭文启, 等. 2005. 筑坝对河流生态系统影响研究进展[J]. 水科学进展, 16(1): 134-140 |

| [11] | 彭鸿嘉, 傅伯杰, 陈利顶, 等. 2004. 甘肃民勤荒漠区植被演替特征及驱动力研究——以民勤为例[J]. 中国沙漠, 24(5): 628-633 |

| [12] | 师彦武, 康绍忠, 简艳红. 2003. 干旱区内陆河流域水资源开发对水土环境效应的评价指标体系设计[J]. 水土保持通报, 23(3): 24-27 |

| [13] | 孙宗凤, 董增川. 2004. 水利工程的生态效应分析[J]. 水利水电技术, 35(4): 5-8 |

| [14] | 尤飞, 钟有丽, 王传胜. 2002. 生态经济持续性的度量和趋势预测——以甘肃武威市为例[J]. 自然资源学报, 17(6): 743-749 |

| [15] | 杨自辉.1999. 民勤沙井子地区40a荒漠植被变迁初探[J]. 中国沙漠, 19(4): 395-398 |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35