2. 上海市大气颗粒物污染防治重点实验室, 上海 200433;

3. 上海市气象局, 上海200135;

4. 杭州师范大学遥感与地球科学研究院, 杭州 310036;

5. 中国气象局国家气候中心, 北京 100081

2. Shanghai Key Laboratory of Atmospheric Particle Pollution and Prevention (LAP3), Shanghai 200433;

3. Shanghai Meteorological Bureau, Shanghai 200135;

4. Institute of Remote Sensing and Earth Science, Hangzhou Normal University, Hangzhou 310036;

5. National Climate Centra, China Meteorologica Administration, Beijing 100081

上海是世界上人口最密集、车辆数增长最快的超大型城市之一,随着经济的不断发展上海地区灰霾天气频发,年发生率超过150 d(徐昶,2010),严重危害人体健康和生态环境(Tie et al., 2009).国内外对灰霾的成因(吴兑,2011; Huang et al., 2012)、天气气候特征(吴兑,2008; 吴兑等,2009)、气溶胶光学和微物理特性(Huang et al., 2008; 2010; 潘鹄等,2010)、边界层高度(张婉春等,2013)、包括PM2.5的大气气溶胶理化组分进行了不少研究(王红磊等,2014; 魏欣等,2012; 吴兑等,2007; 李红旭等,2013; 杨新兴等,2013).如,吴兑(2011)和Huang等(2012)对雾霾形成机理进行了研究;吴兑(2008);吴兑等(2009)对霾与雾天气预警信号发布和雾霾地理分布气候特征进行了分析;Huang等(2008,2010)、潘鹄等(2010)对气溶胶的消光特性、光学厚度和微物理特征进行了研究;张婉春等(2013)对灰霾天气大气边界层高度进行了研究;王红磊等(2014)、魏欣等(2012)、吴兑等(2007)、李红旭等(2013)、杨新兴等(2013)主要对灰霾天气颗粒物,主要是PM2.5的来源及时空分布特征进行了研究.但对于霾期间气溶胶垂直分布特征的研究尚少见.

霾期间气溶胶垂直分布特征是评估霾的辐射与气候环境效应的关键因素之一(徐昶,2010; Tie et al., 2009; Chen et al., 2012),近年来这方面的研究正在开展起来,齐冰等(2014)、刘芮伶等(2014)主要对霾期间气溶胶的光学厚度的季节性变化和垂直高度上消光特性进行了研究;张婉春等(2013)、邓涛等(2013)利用激光雷达资料分析了边界层结构演变对气溶胶消光系数廓线的影响;对于上海地区,陈勇航等(2012)、王苑等(2013)、刘琼等(2012)、徐婷婷等(2012)利用CALIPSO 星载激光雷达和地面微脉冲激光雷达对霾期间气溶胶垂直分布特征和季节变化进行了研究.

但是,由于缺乏高空观测手段,以往的研究都是根据地面观测的气象数据来判断霾的强度,目前还没有判断高空霾及其强度方法的报道.而灰霾是一种大范围立体空间里的大气污染现象,往往从地面到高空几千米都是其影响范围.因此,本研究在以往成果基础上,采用能见度与消光系数的定量关系和冬季波长系数对上海市城市环境气象中心微脉冲激光雷达(Micro-pulse Lidar,简称MPL)修正反演资料,研究高空霾的强度及其所处高度的判断方法,为霾的相关研究、预警预报和污染控制决策提供科学参考.

2 资料与方法(Materials and methods)本研究采用微脉冲激光雷达(Micro-pulse Lidar,简称MPL)的Fernald反演方法得到6 km以下近地面消光系数.Fernald的反演方法,把大气看作是气溶胶和空气分子的总和,修正后的雷达方程为:

式中,P(r)为激光雷达接收到高度r(km)处的大气后向散射回波功率(W),E为激光雷达的发射能量(μJ),C为激光雷达系统常数(W · km3 · sr),β(r)和σ(r)(当高度z取值为r时)分别为高度r处大气的总后向散射系数(km-1 · sr-1)和消光系数(km-1),Sa是气溶胶消光后向散射比,其值在20~70之间(Sasano et al., 1996),Sm是空气分子的消光后向散射比,其值为8π/3,可以根据Rayleigh散射理论由美国标准大气模式提供的空气分子密度的垂直廓线计算得到,rm是边界层高度(km).下标a、m分别代表气溶胶和空气分子,该方法引入了β((r)与σ(r)之间的关系,即气溶胶消光后向散射比为:Sa(r)=σa(r)/βa(r),空气分子消光后向散射比为Sm(r)=σm(r)/βm(r).

微脉冲激光雷达(Micro-pulse Lidar,简称MPL)由激光发射系统、光学收发系统、探测器和数据采集系统4部分组成,安装在毗邻上海世纪公园的上海市城市环境气象中心(31°13′16.6″N,121°32′54.8″E)的三楼观测平台上的恒温室内(23.3 ℃),于2008年5月投入使用.每30 s观测1次,垂直分辨率为30 m,并提供24 h实时的信号采集和数据显示.其波长为527 nm、激光器类型为ND:YLF、单次脉冲能量为6~8 μJ、脉冲宽度为24 ns,脉冲重复频率为2.5 kHz、激光发散度为0.00286°、接收视场为0.00573°、距离分辨率为30 m、积分时间是30 s、探测盲区为200 m.颗粒物质量浓度数据由颗粒物监测仪测得,能见度、相对湿度等相关气象要素则由芬兰Vaisala公司的Milos500七要素自动气象站测得,两台仪器都位于上海市城市环境气象中心(31°13′N,121°32′E).

本研究依据2010年6月1日实施的国家气象行业标准《霾的观测和预报等级》(QX/T113—2010),①当小时平均能见度小于10 km,平均相对湿度小于95%,且排除该时段内出现降水、沙尘暴、扬沙、浮尘、烟幕、吹雪、雪暴等天气,则认为出现霾天气,该时段定义为霾时;②平均相对湿度小于80%的霾定义为干霾,平均相对湿度在80%(大于等于)~ 95%(小于)之间的霾则定义为湿霾.③当小时平均能见度大于10 km,相对湿度小于80%,且该小时没有降水则定义该小时为非霾.本文利用气象数据筛选出霾时,再根据能见度(V)又将霾划分为不同强度的霾,分别为轻微霾(5 km≤V<10 km)、轻度霾(3 km≤V<5 km)、中度霾(2 km≤V<3 km)和重度霾(V<2 km).

由于冬季灰霾发生频率最高(侯美伶和王杨君,2012; 庄智一,2012),因而本文采用上海市城市环境气象中心2009、2010、2011、2013年冬季北京时间8:00-18:00的地面观测数据.本文定义1、2月和上一年的12月份作为一个冬季.能见度与消光系数定量关系:

式中,V是875 nm波长能见度,E是875 nm波长能见度仪消光系数.首先根据地面气象资料筛选出不同强度霾的时次,通过根据式(2)把875 nm波长能见度仪测得的能见度转化为消光系数,再乘以冬季波长修正系数1.3(He et al., 2012)后得到550 nm消光系数,以此作为真值对最近地面微脉冲激光雷达反演消光系数进行了修正,并应用于各高度的修正,根据修正后消光系数随高度的垂直廓线图,分析了不同强度霾的分布特点.在此基础上分析了判别高空霾时应注意的问题及霾的垂直分布特征.同时对不同强度霾与降水及颗粒物浓度的关系进行了探讨.

3 结果与分析(Results and analysis) 3.1 不同强度霾的垂直分布特征及其高度 3.1.1 微脉冲激光雷达与能见度仪消光系数相关性分析微脉冲激光雷达能见度仪采用的波长是550 nm,而能见度测量仪的中心波长是875 nm的红外光.因此在探究能见度仪消光系数和脉冲激光雷达的消光系数相关性时,需要先根据式(2)把875 nm波长能见度仪测得的能见度转化为消光系数.再乘以冬季波长修正系数1.3(He et al., 2012)后就把875 nm能见度仪的消光系数转化成为550 nm消光系数,以此作为真值对最近地面微脉冲激光雷达反演消光系数进行对比修正,并应用于微脉冲激光雷达测得的各高度消光系数的修正.

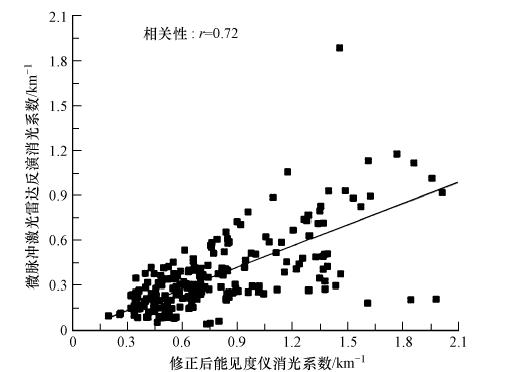

一般中午时空气流动较好,无云天气下近地面200 m以下中午空气可以认为是均匀混合,因此根据总云量资料选取无云的中午12:00—14:00能见度仪消光系数和微脉冲激光雷达消光系数样本,研究其相关性(图 1),其相关系数r=0.72.

|

| 图 1 脉冲激光雷达与能见度仪消光系数相关性 Fig. 1 Correlation between the laser radar and visibility meter of the extinction coefficient |

结果表明,反演的微脉冲激光雷达消光系数是可信的,但是,能见度仪消光系数总体大于激光雷达反演消光系数.原因是:在反演微脉冲激光雷达消光系数时,后向散射比是不停变化的值,它与气溶胶粒子的尺度谱分布、折射系数、形态及组分有关,其值在20~70之间(Takamura and Sasnao, 1990; Chen et al., 2001; 周军等,1998),而本文反演微脉冲激光雷达消光系数时后向散射比取固定值30,由此造成误差;在研究能见度仪消光系数和微脉冲激光雷达消光系数相关性选取样本时,可能有部分样本在近地面200 m以下,由于空气混合不是很均匀而造成误差.

3.1.2 冬季不同强度霾的分布特征根据国家气象行业标准结合相关气象数据筛选出2009—2013年冬季8:00—18:00无云和天气晴朗条件下的不同强度霾时,对应的样本数如表 1所示.

| 表1 非霾与不同强度的霾的样本数 Table 1 Sample sizes of non-haze and hazes in different intensities |

本文根据能见度(V)将霾划分为不同强度的霾,分别为轻微霾(5 km≤V<10 km)、轻度霾(3 km≤V<5 km)、中度霾(2 km≤V<3 km)和重度霾(V<2 km).

根据能见度与消光系数的定量关系式(2),将能见度换算成能见度仪消光系数(E)(Elterman,1970),得到轻微霾(0.51 km-1<E≤1.02 km-1)、轻度霾(1.02 km-1<E≤1.69 km-1)、中度霾(1.69 km-1<E≤2.54 km-1)和重度霾(E>2.54 km-1).

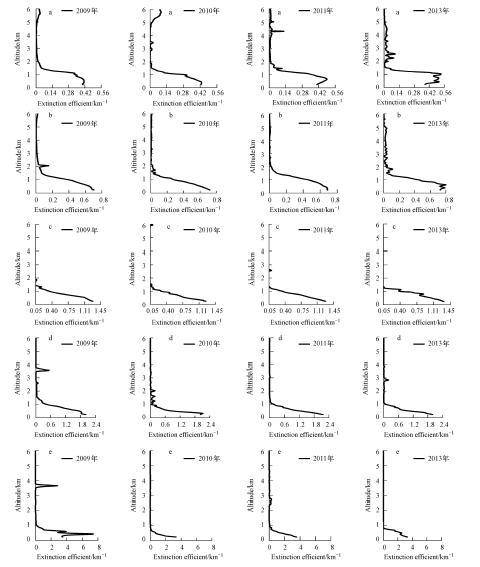

对表 1中的不同类型的样本反演的微脉冲激光雷达消光系数进行修正,再进行年平均,做2009、2010、2011、2013年冬季近地面6 km以下的非霾、轻微霾、轻度霾、中度霾、重度霾消光系数年平均垂直廓线(图 2).非霾气溶胶消光系数(图 2a)在近地面1.35 km以下波动,其中最大值为0.53 km-1,最小值为0.05 km-1;2013年在0.96~1.05 km范围消光系数为0.52~0.53 km-1,属于轻微霾;在1.36~5.40 km范围消光系数值接近0,5.4~6 km消光系数不同程度的增大,但是幅度很小,原因可能是上海周边城市污染物输送与扩散到上海地区造成的.

|

| 图 2 2009—2013年非霾(a)、轻微霾(b)、轻度霾(c)、中度霾(d)、重度霾(e)消光系数垂直廓线 Fig. 2 Vertical profile of extinction coefficient during non-haze(a),slight haze(b),mild haze(c),moderate haze(d), and heavy haze(e)from 2009 to 2013 |

2009至2013年轻微霾层气溶胶分别集中在近地面0.75 km、0.69 km、0.90 km、0.90 km以下(图 2b),消光系数值最大为0.80 km-1,最小为0.51 km-1.轻微霾层平均集中在近地面0.81 km以下.在0.9~2.3 km范围消光系数波动较大,原因可能是上海周边城市污染物输送与扩散到上海地区,也可能是受云的影响.在2.3~6 km范围消光系几乎没有波动,数接近于0.

2009至2013年轻度霾层气溶胶分别集中在近地面0.57、0.39、0.45、0.54 km以下(图 2c),消光系数值最大为1.31 km-1,最小为1.02 km-1,轻度霾层平均集中在近地面0.49 km以下;轻微霾层气溶胶分别集中在0.57~0.84、0.39~0.78、0.45~0.84、0.54~0.96 km,平均扩展高度为0.37 km.在0.96~1.02 km消光系数值较大,1.02~6 km范围消光系数几乎没有波动,接近于0.

2 009至2013年中度霾层气溶胶分别集中在近地面0.51、0.39、0.39、0.36 km以下(图 2d),消光系数值最大为2.16 km-1,最小为1.70 km-1,中度霾层平均集中在近地面0.41 km以下;轻度霾层气溶胶分别集中在0.51~0.78、0.39~0.48、0.39~0.54、0.36~0.51 km,平均扩展高度为0.17 km;轻微霾层气溶胶分别集中在0.78~0.96、0.48~0.63、0.54~0.84、0.51~0.75 km,平均扩展高度为0.22 km.2009年3.54~3.57 km,消光系数值达到0.52 km-1,属于轻微霾,且3.48~3.69 km消光系数值均加大,原因可能是上海周边城市污染物输送与扩散到上海地区,也可能是受云的影响.

2009至2013年重度霾层气溶胶分别集中在近地面0.63、0.27、0.36、0.33 km以下(图 2e),消光系数值最大为7.36 km-1,最小为2.65 km-1,重度霾层平均集中在近地面0.40 km以下;中度霾层气溶胶分别集中在0.63~0.66、0.27~0.33、0.36~0.48、0.33~0.60 km,平均扩展高度为0.12 km;轻度霾层气溶胶分别集中在0.66~0.72、0.33~0.42、0.48~0.57、0.60~0.72 km,平均扩展高度为0.09 km;轻微霾层气溶胶分别集中在0.72~0.87、0.42~0.57、0.57~0.66、0.72~0.75 km,平均扩展高度为0.11 km.2009年3.57~3.69 km,消光系数值达到2.82 km-1,属于重度霾,原因可能是上海周边城市污染物输送与扩散到上海地区,也可能是受云的影响.

综上所述,根据修正后的地面激光雷达反演消光系数,可以认为霾污染越严重,气溶胶就越往近地面集中,轻微霾、轻度霾、中度霾、重度霾的霾层分别主要集中在近地面0.81、0.49、0.41、0.40 km以下.消光系数值主要在气溶胶较集中的高度范围内波动,其余高度范围消光系数波动较少,接近于0.

3.1.3 云对重度霾的形成影响根据2009—2013年的总云量资料,统计了因受云影响而发生重度霾的个例,并与所有个例做了百分比.结果表明,平均每年有48.43%的重度霾的产生是受云的影响(表 2).

| 表2 云对重度霾的形成影响 Table 2 Influence of clouds on the formation of heavy haze |

空气中出现云时,空气湿度较大,气溶胶粒子吸湿增长,降低空气的能见度,易生成重度霾天气;云量较多时会阻碍空气流动,空气中的气溶胶粒子扩散不出去,反而聚积,从而造成重度霾天气的产生.

3.1.4 高空霾强度的判定实际应用中应注意的问题目前霾的强度是根据地面能见度仪或人眼观测的能见度来划分的,因此高空霾及其强度就无法判断.本文根据修正后的微脉冲激光雷达消光系数值E得到不同强度霾的阈值,即轻微霾为0.51 km-1<E≤1.02 km-1、轻度霾为1.02 km-1<E≤1.69 km-1、中度霾为1.69 km-1<E≤2.54 km-1和重度霾为E>2.54 km-1,应用于判定任意时刻和高度霾的强度及所在具体高度范围.

本研究尚存在局限性,在实际应用该方法时,不但要排除该时段内出现降水、烟幕、吹雪、雪暴等天气,还要排除有云的情况.但是在出现霾的同时有云的条件下,该方法不适用;另外,在微脉冲激光雷达反演消光系数时,后向散射比取的定值30,因此在后向散射比取其它值时,该方法不适用.在上述情况下如何判别高空霾强度还有待于探讨.

3.2 中度霾、重度霾与降水的关系根据2009—2013年的气象数据,统计了发生中度霾、重度霾前后一天和当天8:00—18:00内有降水情况的个例,并与所有个例做了百分比.结果表明,中度霾有37.11%发生前后伴有降水现象,51.14%的重度霾发生前后伴有降水现象发生(表 3).

由表 3可以看出中度霾与重度霾的发生与降水情况有一定的联系,一方面是降水前后空气湿度较大,而部分气溶胶粒子具有吸湿特性(顾雪松,2013),颗粒污染物吸附空气中的水分后使能见度减小.另一方面可能是因为气溶胶提供了凝结核,使降水更容易发生.此外,部分非霾、轻微霾、轻度霾前后或当天也有降水情况发生,但是情况较少,因此不做统计.

| 表3 中度霾、重度霾与降水的关系 Table 3 Relationship between moderate and heavy hazes and precipitation |

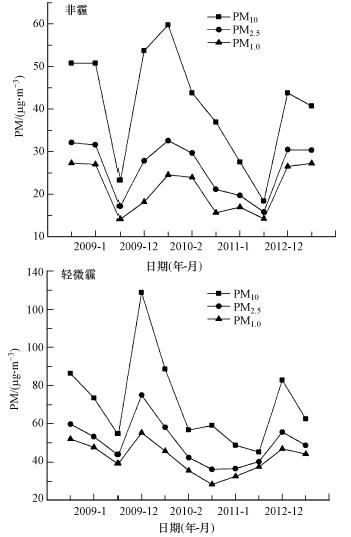

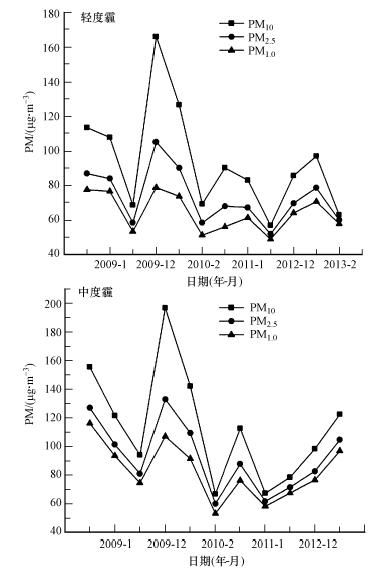

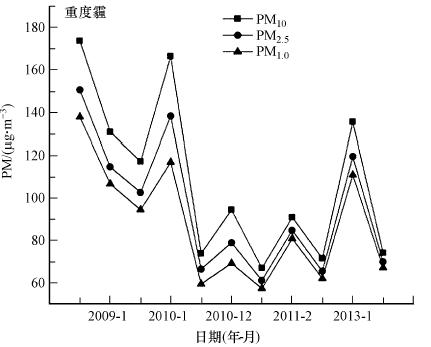

霾时大气颗粒物质量浓度远高于非霾时,但霾时更易富集细粒子(洪也等,2011).大气颗粒物中的有毒有害元素对人体健康带来了危害(Dockery and Pope, 1994; Manoli et al., 2002). 颗粒物中的有毒有害元素具有粒径分布特征(Allen et al., 2001).本文利用上海市城市环境气象中心2009—2013年冬季8:00—18:00的能见度、相对湿度和天气现象等资料,依据霾的判别条件(详见本文第2节),筛选出非霾、轻微霾、轻度霾、中度霾、重度霾对应的PM10、PM2.5和PM1.0数据,计算出非霾和不同强度霾期间PM10、PM2.5、PM1.0的月平均浓度分布(图 3~图 5).

|

| 图 3 2009—2013年冬季非霾、轻微霾期间PM10、PM2.5、PM1.0的浓度分布 Fig. 3 Concentration distribution of PM10,PM2.5 and PM1.0 during non-haze and slight haze periods in winter from 2009 to 2013 |

|

| 图 4 2009—2013年冬季轻度霾、中度霾期间PM10、PM2.5、PM1.0的浓度分布 Fig. 4 Concentration distribution of PM10,PM2.5 and PM1.0 during mild haze and moderate haze periods in winter from 2009 to 2013 |

|

| 图 5 2009—2013年冬季重度霾期间PM10、PM2.5、PM1.0的浓度分布 Fig. 5 Concentration distribution of PM10,PM2.5 and PM1.0 during heavy haze periods in winter from 2009 to 2013 |

从图 3~图 5可以看出冬季非霾和不同强度霾期间细小颗粒物PM10、PM2.5和PM1.0的浓度分布 较为均匀,分别主要集中在40~100、20~55、15~50 μg · m-3范围内;PM10的浓度变化波动较大,其中2010年波动最大;2009—2013年期间PM10、PM2.5和PM1.0的浓度变化趋势基本相同;中度霾、重度霾期间PM10、PM2.5、PM1.0的浓度分布较不规律.

灰霾天气是大气污染加重的直观反映,空气中颗粒物质量浓度水平与灰霾的形成有着密切的关系,颗粒物质量浓度上升时,大气能见度下降(薛光璞和许建华,2012).非霾时PM10、PM2.5、PM1.0的平均值分别是41.50、26.03、21.36 μg · m-3,随着空气中颗粒物浓度不断增大,能见度的降低,重度霾时PM10、PM2.5、PM1.0的浓度平均值分别增大到124.92、108.58、98.52 μg · m-3.可见,随着空气中PM10、PM2.5、PM1.0的浓度不同程度地增加,霾污染加重(表 4).

| 表4 不同强度霾期间颗粒物质量浓度和比值 Table 4 Mass concentration and ratio of particles during hazes in different intensities |

由表5可以看出,非霾和不同强度霾期间PM10、PM2.5、PM1.0的浓度随着霾强度的增强逐渐增大,PM1.0/PM10、PM2.5/PM10、PM1.0/PM2.5比值分别从非霾时的0.51、0.63、0.82增大到重度霾时的0.79、0.87、0.91.可见,轻微霾、轻度霾、中度霾和重度霾的颗粒物污染程度依次增大,并且细粒子颗粒物所占比例也随着增加,其中重度霾的颗粒物污染浓度最大,细粒子颗粒物所占比例也最大.

4 结论(Conclusions)1)当地面出现轻微霾、轻度霾、中度霾、重度霾时气溶胶分别主要集中于近地面0.81、0.49、0.41、0.40 km以下,非霾时气溶胶主要集中在近地面1.35 km以下.

2)轻度霾、中度霾、重度霾层垂直高度之上均依次出现相应次强度霾层,高空霾所在高度段上下也伴有相应次强度霾层.

3)平均有48.53%的重度霾受云的影响;中度霾、重度霾的发生与降水情况有一定的关系,37.11%的中度霾和51.14%的重度霾发生前后伴有降水现象,这一方面因为空气中的气溶胶吸湿增长使能见度减小,另一方面可能是因为气溶胶提供了凝结核使降水更容易发生.

4)轻微霾、轻度霾、中度霾和重度霾的颗粒物污染程度依次增大,并且细粒子颗粒物所占比例也随着增加,其中重度霾的颗粒物污染浓度最大.

| [1] | Allen A G, Nemitz E, Shi J P, et al. 2001. Size distributions of trace metals in atmospheric aerosols in the United Kingdom[J]. Atmospheric Environment, 35(27): 4581-4591 |

| [2] | Chen W B, Kuze H, Uchiyama A, et al. 2001. One-year observation of urban mixed layer characteristics at Tsukuba, Japan using a micro pulse lidar[J]. Atmospheric Environment, 35(25): 4273-4280 |

| [3] | Chen Y H, Liu Q, Geng F H, et al. 2012. Vertical distribution of optical and micro-physical properties of ambient aerosols during dry haze periods in Shanghai[J]. Atmospheric Environment, 50: 50-59 |

| [4] | 邓涛, 吴兑, 邓雪娇, 等. 2013. 一次严重灰霾过程的气溶胶光学特性垂直分布[J]. 中国环境科学, 33(11): 1921-1928 |

| [5] | Dockery D W, Pope C A. 1994. Acute respiratory effects of particulate air pollution[J]. Annual Review of Public Health, 15: 107-132 |

| [6] | Elterman L. 1970. Vertical-attenuation model with eight surface meteorological ranges 2 to 13 kilometers[Z]. 66 |

| [7] | 顾雪松. 2013. 南方地区气溶胶吸湿增长与活化特性研究[D]. 南京: 南京信息工程大学 |

| [8] | He Q S, Li C C, Geng F H, et al. 2012. Aerosol optical properties retrieved from Sun photometer measurements over Shanghai, China[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 117(D16), doi: 10.1029/2011JD017220 |

| [9] | 洪也, 马雁军, 韩文霞, 等. 2011. 沈阳市冬季大气颗粒物元素浓度及富集因子的粒径分布[J]. 环境科学学报, 31(11): 2336-2346 |

| [10] | 侯美伶, 王杨君. 2012. 灰霾期间气溶胶的污染特征[J]. 环境监测管理与技术, 24(2): 6-11 |

| [11] | Huang J P, Huang Z W, Bi J R, et al. 2008. Micro-pulse Lidar measurements of aerosol vertical structure over the Loess Plateau[J]. Atmospheric and Oceanic Science Letters, 1(1): 8-11 |

| [12] | Huang K, Zhuang G, Lin Y, et al. 2012. Typical types and formation mechanisms of haze in an Eastern Asia megacity, Shanghai [J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 12(1): 105-124 |

| [13] | Huang Z W, Sugimoto N, Huang J P, et al. 2010. Comparison of depolarization ratio measurements with Micro-pulse Lidar and a linear polarization lidar in Lanzhou, China[A]//Proceedings of 25th International Laser Radar Conference[C]. St. Petersburg, Russia. 528-531 |

| [14] | 李红旭, 陈璐, 薛建良, 等. 2013. 灰霾元凶PM2.5源解析及其环境评价标准建立综述[J]. 绿色科技, (7): 193-196 |

| [15] | 刘芮伶, 李礼, 余家燕, 等. 2014. 重庆市城区大气气溶胶光学厚度的在线测量及特征研究[J]. 环境科学学报, 34(4): 819-825 |

| [16] | 刘琼, 耿福海, 陈勇航, 等. 2012. 上海不同强度干霾期间气溶胶垂直分布特征[J]. 中国环境科学, 32(2): 207-213 |

| [17] | Manoli E, Voutsa D, Samara C. 2002. Chemical characterization and source identification apportionment of fine and coarse air particles in Thessaloniki, Greece [J]. Atmospheric Environment, 36(6): 949-961 |

| [18] | 潘鹄, 耿福海, 陈勇航, 等. 2010. 利用微脉冲激光雷达分析上海地区一次灰霾过程[J]. 环境科学学报, 30(11): 2164-2173 |

| [19] | 齐冰, 杜荣光, 于之锋, 等. 2014. 杭州市大气气溶胶光学厚度研究[J]. 中国环境科学, 34(3): 588-595 |

| [20] | 中国气象局. 2010. QX/T113—2010, 霾的观测和预报等级[S]. 北京: 气象出版社 |

| [21] | Sasano Y. 1996. Tropospheric aerosol extinction coefficient profiles derived from scanning lidar measurements over Tsukuba, Japan, from 1990 to 1993[J]. Applied Optics, 35(24): 4941-4952 |

| [22] | Takamura T, Sasnao Y. 1990. Aerosol optical properties inferred from simultaneous lidar, aerosol-counter, and sunphotometer measurements[J]. Journal of Meteorological Society of Japan, 68: 729-739 |

| [23] | Tie X X, Wu D, Brasseur G. 2009. Lung cancer mortality and exposure to atmospheric aerosol particles in Guangzhou, China[J]. Atmospheric Environment, 43(14): 2375-2377 |

| [24] | 王红磊, 朱彬, 沈利娟, 等. 2014. 春节期间南京气溶胶质量浓度和化学组成特征[J]. 中国环境科学, 34(1): 30-39 |

| [25] | 王苑, 耿福海, 陈勇航, 等. 2013. 基于微脉冲激光雷达的上海浦东地区不同强度霾研究[J]. 中国环境科学, 33(1): 21-29 |

| [26] | 魏欣, 毕晓辉, 董海燕, 等. 2012. 天津市夏季灰霾与非灰霾天气下颗粒物污染特征与来源解析[J]. 环境科学研究, 25(11): 1193-1200 |

| [27] | 吴兑, 邓雪娇, 毕雪岩, 等. 2007. 细粒子污染形成灰霾天气导致广州地区能见度下降[J]. 热带气象学报, 23(1): 1-6 |

| [28] | 吴兑. 2008. 大城市区域霾与雾的区别和灰霾天气预警信号发布[J]. 环境科学与技术, 31(9): 1-7 |

| [29] | 吴兑, 吴小京, 李菲, 等. 2009. 中国大陆1951—2005年霾与雾的长期变化[A]//第26届中国气象学会年会人工影响天气与大气物理学分会场论文集[C]. 杭州: 中国气象学会. 259-270 |

| [30] | 吴兑. 2011. 灰霾天气的形成与演化[J]. 环境科学与技术, 34(3): 157-161 |

| [31] | 徐昶. 2010. 中国特大城市气溶胶的理化特性﹑来源及其形成机制[D]. 上海: 复旦大学. 34-37 |

| [32] | 徐婷婷, 秦艳, 耿福海, 等. 2012. 环上海地区干霾气溶胶垂直分布的季节变化特征[J]. 环境科学, 33(7): 2165-2171 |

| [33] | 薛光璞, 许建华. 2012. 城市灰霾与空气细颗粒物质量浓度水平的关系[J]. 淮海工学院学报(自然科学版), 21(3): 40-42 |

| [34] | 杨新兴, 尉鹏, 冯丽华. 2013. 大气颗粒物PM2.5及其源解析[J]. 前沿科学, 26(2): 12-19 |

| [35] | 张婉春, 张莹, 吕阳, 等. 2013. 利用激光雷达探测灰霾天气大气边界层高度[J]. 遥感学报, 17(4): 981-992 |

| [36] | 周军, 岳古明, 戚福弟, 等. 1998. 大气气溶胶光学特性激光雷达探测[J]. 量子电子学报, 15(2): 140-148 |

| [37] | 庄智一. 2012. 上海地区霾的统计分析研究[D]. 上海: 华东师范大学 |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35