2. 中国环境科学研究院, 环境基准与风险评估国家重点实验室, 北京 100012;

3. 中国环境科学研究院, 国家环境保护湖泊污染控制重点实验室, 北京 100012;

4. 北京师范大学水科学研究院, 北京 100875;

5. 中国环境科学研究院, 国家环境保护区域生态过程与功能评估重点实验室, 北京 100012

2. State Key Laboratory of Environmental Criteria and Risk Assessment, Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012;

3. State Environmental Protection Key Laboratory for Lake Pollution Control, Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012;

4. College of Water Sciences, Beijing Normal University, Beijing 100875;

5. Chinese Research Academy of Environmental Sciences, State Environment Protection key Laboratory of Regional Eco-Process and Function Assessment, Beijing 100012

随着我国社会的发展,面源污染逐渐成为水环境污染的主体,面源污染成为水质控制和水环境管理的关键,但是面源污染负荷定量化研究具有较大的难度.面源污染发生的不确定性、降雨和径流、N、P排放负荷的非线性关系以及土地利用模式和管理措施的快速变化,加强了面源污染定量化研究的复杂性(Jayakrishnan et al., 2005).应用GIS 技术支持的面源污染模型,可以对整个流域的面源污染进行定量描述,分析其产生的时间和空间尺度分布特征(宋林旭等,2013).SWAT模型成为众多面源污染模拟模型中的佼佼者(Nasr et al., 2007),国外学者对SWAT模型进行了深入的研究并在面源污染模拟方面做了许多工作(Green and Van Griensven,2008;Geza and McCray, 2008;Holvoet et al., 2008),国内学者也进行了许多研究(乔卫芳等,2013;张展羽等,2013).

鄱阳湖流域作为长江流域防洪减灾、水环境调节的重要组成部分,处在降雨充沛、工业相对落后、农业发达地区,其水环境中富营养化问题最为突出.随着流域内经济活动日益加剧,造成湖泊水质恶化、水生生态系统结构破坏,相应导致一系列环境问题.鄱阳湖富营养化主要原因是由面源N、P污染引起(陈军宁,2013),其面源N、P污染物来源中,主要来源于农业生产的化肥农药,其次为畜禽水产养殖粪便废水排放,再次来源于农村生活污水未经任何处理直接排放(刘娟,2009).王毛兰等(2008)通过监测丰水期鄱阳湖湖水、主要支流水、长江水及其部分农田水、地下水及城市污水的氮磷含量,并对其N、P含量变化及来源进行了分析,NO3--N是鄱阳湖水体中主要N的形式,赣江对其的贡献是最大.江湖之间关系变化使鄱阳湖与长江水环境之间,呈现出动态开放的系统,研究鄱阳湖面源污染入湖以及不同N、P型态污染物的时空分布特征,对鄱阳湖面源污染负荷消减、以至长江水环境污染的控制具有实际意义.

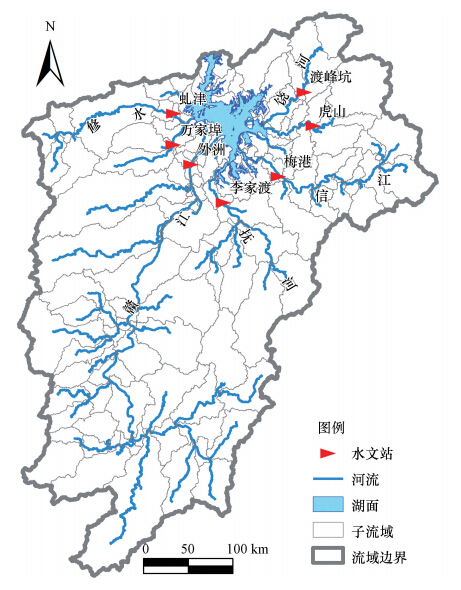

2 研究区概况(Outline of study area)鄱阳湖位于江西省的北部,在115°49′~116°46′E、28°24′~29°46′N,是位于长江流域的我国第一大淡水湖,是一个过水型、吞吐型、季节性的湖泊,上承赣江、抚河、信江、饶河、修水五大河(简称“五河”),下接长江.鄱阳湖流域面积16.22×104 km2,其中江西境内面积为15.67×104 km2,流域面积占江西省的96.61%,见图 1.鄱阳湖流域属于亚热带温暖湿润气候,气候温和,雨量丰沛,多年平均降水量为1387~1795 mm.“五河”主汛期为4—6 月,入湖河流水量增大,湖泊水位开始上升,7月份达最高水位,长江干流主汛期为7—9 月,江湖洪水相互顶托:鄱阳湖出流对长江干流湖口以上河段有明显的回水顶托影响,同时,长江干流来水对鄱阳湖出流也有很大的顶托作用,湖泊水位维持至10月,然后开始稳定下降,至翌年1—2月降到最低(徐卫明和段明,2013).由于气候变化和人类活动的影响,近年来鄱阳湖出现了枯水期提前、低枯水位频繁出现等特点,水位连创新低、低水位持续时间延长和水质下降等现象,使生态系统遭受一定损害(罗蔚等,2013;王鹏等,2014).

|

| 图 1 鄱阳湖流域地理位置 Fig. 1 Geographic position of Poyang Lake Basin |

采用基于ARCGIS10的ArcSWAT2012版进行鄱阳湖流域入湖N、P污染负荷模拟计算.SWAT模型对输入栅格型DEM自动进行数字地形分析,确定河网结构和计算子流域参数划分子流域.在子流域划分的基础上其采用代表性基本单元概念划分计算单元,根据不同土地利用和土壤类型的组合在每一个子流域内进一步划分水文响应单元(HRU),HRU以非空间方式模拟,即以在某一子流域中土壤和土地利用协同变化特征的概率分布来表征(王中根等,2003).SWAT模型表征大尺度空间的异质性,每个水文响应单元的土壤水容量、地表径流、营养物循环、沉积量、农作物生长和管理实践等均被模拟,然后加权平均汇总计算子流域(Shen et al., 2009).SWAT模型利用流域内的天气、土壤属性、地形、植被和土地管理的特定信息,径流和泥沙运移、植物生长、营养物质循环作为输入数据进行直接模拟,可以对无监测数据的流域进行定量化模拟.SWAT模型中主要含有水文过程子模型、土壤侵蚀子模型和污染负荷子模型(郝芳华等,2006;肖军仓等,2010).

3.2 模型数据库构建数据库主要包括地理空间数据库(DEM、土壤、土地利用等专题图),属性数据库,水文气象数据表及位置表,土壤和土地利用索引表,农耕管理数据,模型校验所需的水文、泥沙数据等(宋林旭等,2013).将各种来源的空间数据统一投影及坐标系.鄱阳湖流域所涉及的空间数据都转换为ALBERS等积方位投影,中央经线为105°E,调整平行纬线参数St and ard Parallel 1为25,St and ard Parallel 2为47.

天气发生器建立按照SWAT气象数据库的格式,对气象数据进行处理,生成模型所需要的数据并按照相应格式进行存储.鄱阳湖流域的气象数据主要来源于鄱阳湖流域降水站、气象站的实测数据,其中包括1951年1月1日到2012年12月31日的气象数据;土壤属性数据库构建,根据土壤类型在ArcSWAT的用户土壤数据库中,输入土壤的物理及化学属性,将土壤类型概化为8类.根据我国土壤分类系统和鄱阳湖流域土壤类型的具体情况,确定模型土壤参数值,其中鄱阳湖流域各类土壤的粒径组成主要是根据《江西土壤》(江西省土地利用管理局和江西省土壤普查办公室,1991)的土壤质地和粒径组成确定;土地利用数据库构建,根据SWAT模型的土地利用类型,建立土地利用类型查找表,对土地利用数据重分类,土地利用类型划分为6类,按照土地利用类型的重新分类编码进行赋值.根据鄱阳湖流域土地利用和植被覆盖属性表,建立土地利用输入参数表.

通过ARCGIS软件对DEM进行分析和处理,得出栅格水流流向、流域分水线、自动生成的河网及子流域、河道与子流域编码、河网结构拓扑关系等.在ARCGIS中,经过投影变换、网格重分和流域界限划分等步骤得到SWAT模型模拟需要的DEM图.基于流域地貌及水文特征进行子流域的划分,获取入湖负荷计算基本控制单元.根据设定的子流域面积阈值和子流域出水口及进水口位置,将流域划分为145个子流域,见图 2.子流域的划分的基础上,ArcSWAT模型进行水文响应单元(HRU)划分,计算污染负荷以HRU为单元进行计算.利用鄱阳湖流域DEM数据、陆地覆盖/土地利用、土壤类型等,通过ArcSWAT模型叠加综合分析得出.根据SWAT模型中土地利用和土壤数据的分类体系对土地利用、土壤数据进行重分类,叠加土地利用、土壤数据以及坡度数据,划分HRU,每个HRU具有相同的土地利用、土壤和坡度类型.重分类后的土地利用数据划分为AGRL、FRSD、RNGE、WATR、URBN、WETN6类;土壤数据划分为红壤、棕壤、黄壤等15类.根据土地利用和土壤类型的组合和分布特征,确定土地利用的面积阈值为20%,土壤类型的面积阈值为10%.在ArcSWAT中,输入土地利用和土壤类型的查询文件表格,建立土地利用和土壤类型数据库,使每种土地利用类型或者土壤类型与定义的属性库关联.

|

| 图 2 鄱阳湖流域子流域划分 Fig. 2 Tributaries and divided branches of Poyang Lake Basin |

对各个子流域进行参数设定,在子流域管理界面中进行农田管理参数的设定,在农田施肥操作界面中输入子流域的施肥类型以及N、P元素施肥量.建立各类气象信息测站位置表和实测数据表,有测试数据的加载位置表,无实测数据的选择模拟选项,写入各类气象数据,创建模型所需的各种输入文件,输入完毕后,SWAT 模型的结构和输入参数初步确定,还可以通过模型界面修改编辑,并可以设置修改结果扩展的子流域和水文响应单元.

3.3 模型运行模拟 3.3.1 模型参数敏感性分析设定好参数以后,模拟时段设定为2003—2012年,降雨量模拟采用研究区24个站点的2003—2012年日均相对湿度、太阳辐射、风速、降雨量、气温数据,径流模拟选用日降水量SCS径流曲线方法,以日为时间单位进行径流演算,潜在蒸发量选用Penman-Monteith进行模拟.模型运行后,读取模拟结果.在模型运行初期许多变量,需要将模拟初期作为模型运行的启动阶段,以合理估计模型初始变量,然后再将数据系列分为校准和验证阶段.

模型水质数据校准过程需要实测的面源污染负荷数据,但是通常的水质监测数据,既包括了点源负荷也包括了面源污染负荷.理想的方法是进行面源污染研究,应首先调查研究区的点源污染排放,然后在总量中除去点源污染排放,即为面源排放.由于只能收集到有限的点源污染排放数据,其他的N、P污染相关数据,如NO-2、NO3-等无法获取点源数据,因此只能根据相关统计方法来估算N、P面源污染负荷,再输入模型,会对结果产生较大误差.本文在SWAT模型模拟过程中不输入点源,采取对径流量和泥沙流失进行校准验证和调参,然后进行面源污染N、P负荷的模拟.

利用2003—2007年数据进行调参、2008—2012年数据进行验证.采用SWAT-CUP里的SUFI2进行参数的敏感性分析,对径流量和泥沙流失进行调参.通过SWAT模拟径流量过程,筛选出最为敏感的调节性参数进行敏感度分析和检验,得到适合该流域的模型参数值,其他对径流量影响不大的参数采用默认值.根据敏感性分析结果,选定对水量、泥沙及水质敏感度较高的几个参数,主要对USLE-C_AGRL、USLE-C_FRST、USLE-P、SLSUBBSN、BIOMIX、CANMIX进行调整,最后确定校准过程的模型参数值.采用相对误差Re、决定系数R2以及Nash-Sutteliffe系数E 3个指标来评价模型的适用性.外洲、李家渡、梅港、渡峰坑、虎山、虬津、万家埠7个水文站(图 3)流量敏感性分析模拟效果评价见表 1,验证期流量和输沙量R2和ENS值模拟值和实测值之间存在较强的线性关系;说明模拟值与实测值吻合程度较好,除虬津站监测数据问题,并缺少输沙量实测数据.总体来看,模型对流量和输沙量的模拟,在负荷总量及趋势统计上具有较高的拟合度,满足校验要求,在月均值差异度上匹配程度稍低,但在可接受的范围.

|

| 图 3 鄱阳湖流域五河及水文站 Fig. 3 Hydrologic stations and five tributaries of Poyang Lake Basin |

| 表1 鄱阳湖流域水文站月流量和输沙量模拟效果评价 Table 1 Simulated result evaluation of hydrologic station month flow and sediment runoff of Poyang Lake Basin |

SWAT模型的计算过程主要包括通过划分子流域进行分布式产流计算,通过汇流演算模拟河网与水库的汇流过程,水文过程模拟包括地表径流、土壤水、地下水以及河道径流;将实测数据等输入到模型中同模拟值比较、调参.输出的结果主要包括:流域出口断面径流量模拟结果;流域不同土地利用类型泥沙负荷模拟结果;氮和磷面源污染负荷模拟结果.模型校准与验证后利用2003—2012年外洲、李家渡、梅港、渡峰坑、虎山、虬津、万家埠7个水文站的月均流量模拟值与实测值对比.根据参数敏感性分析结果,对2003—2012年主要污染物负荷进行模拟.

4 结果与分析(Analysis and results) 4.1 入湖面源污染负荷时间分布特征对入湖面源污染负荷时间分布特征进行分析,2003—2012年主要入湖面源污染物污染负荷见图 4,入湖面源污染负荷表现出年际变化较大,入湖面源N、P污染负荷2010年最高,2007年最低.2012年入湖面源污染负荷总量TN、TP、NO3--N、ON和OP,分别为18.46万t、1.04万t、16.38万t、1.67万t和0.58万t.TN组分中NO3--N所占比重较高,占83.59%~92.94%,ON所占比重为4.82%~13.26%;TP组分中OP所占比重为44.12%~57.55%.2003~2012年平均各月TN、TP、NO3--N、ON和OP等入湖面源污染负荷见图 5,图中可以知,TN、TP、NO3--N、ON和OP入湖面源污染负荷,主要集中在丰水期4—7月入湖,2003~2012年月平均入湖面源污染负荷4—7月占全年69.22%~77.57%.

|

| 图 4 2003—2012年入湖面源氮和磷污染负荷 Fig. 4 Diffuse source N and P pollution loading into Poyang Lake Basin from 2003 to 2012 |

|

| 图 5 2003—2012年平均月入湖面源污染负荷 Fig. 5 Monthly average diffuse source N and P pollution loading into Poyang Lake Basin from 2003 to 2012 |

由于年际间降水量和面源N、P污染物量的不同,导致入湖面源污染负荷表现出年际变化较大,入湖面源N、P污染负荷2010年最高,2007年最低.由于“五河”的主汛期为4—6月,降水将面源N、P污染物携带入湖,并有一定的滞后效应,因此入湖面源污染负荷4—7月为主.陈晓玲等(2013)研究丰水期鄱阳湖TN、TP浓度并没有降低,水质恶化的趋势不仅没有停止,反而进一步恶化.4—7月鄱阳湖污染负荷主要来自于面源污染的贡献,随着平水期和枯水期到来,10月开始湖面下降,到次年1—2月降到最低,N、P污染物逐渐随着湖水汇入长江,对长江水质N、P污染贡献较大.研究结果与涂安国等(2012)研究入湖污染负荷主要集中在4—9月,占全年总量的55.45%~94.39%,以及陈军宁(2013)研究2010年丰水期4月开始入湖面源污染物负荷均逐渐增大,在7月达到高峰,研究结果相一致.依据鄱阳湖面源N、P污染物入湖的时间分布特征,可以得出4—7月是鄱阳湖流域面源N、P污染消减的关键时期,因此,实行测土配方施肥,减少N、P化肥施用,并进行农田等高耕作,减少在4—7月水土流失造成的面源N、P污染;完善城市雨水收集管网,减少4—7月城市面源N、P污染对鄱阳湖的影响.

4.2 入湖面源污染负荷空间分布特征对入湖面源N、P污染负荷空间分布特征进行分析,2003—2012年“五河”流域TN、TP、NO3--N、ON和OP入湖负荷见图 6,从图中可知,入湖面源污染负荷表现出“五河”流域入湖差异较大.赣江流域各项污染物入湖量最大,TN、TP、NO3--N、ON和OP入湖量所占比重分别为56.52%、52.26%、57.40%、44.29%和41.83%.修水流域各项污染物入湖量最小,TN、TP、NO3--N、ON和OP入湖量所占比重分别为7.15%、8.62% 、6.94%、10.18%和10.81%.入湖量比重大小依次为赣江、信江、抚河、饶河和修水流域;TP入湖量依次为赣江、抚河、信江、饶河和修水流域;NO3--N入湖量依次为赣江、信江、抚河、饶河和修水流域;ON入湖量依次为赣江、饶河、抚河、信江和修水流域;OP入湖量依次为赣江、饶河、抚河、信江和修水流域.

|

| 图 6 2003—2012年“五河”流域入湖面源氮和磷污染负荷 Fig. 6 Diffuse source N and P pollution loading of five tributaries into Poyang Lake Basin from 2003 to 2012 |

入湖面源N、P污染物与流域汇水面积和汇水量相关性较高,由于赣江流域面积最大、水量最大,因此各项污染物入湖量最大,修水流域面积最小、水量最小,因此各项污染物入湖量最小.彭春瑞等(2013)研究了2004—2007年“五河”流域中TP和NO3--N,赣江流域贡献率最大分别为57.5%和61.2%,研究结果相近,相互验证.依据鄱阳湖面源N、P污染物空间分布特征,可以得出赣江流域是鄱阳湖流域面源N、P污染消减的关键区域,因此,除了各流域实行农田等高耕作、测土配方施肥等措施以外,赣江流域为主还需加强畜禽养殖污水监管与治理、农村生活污水收集净化处理,严格控制污水未经处理直接排放,例如通过畜禽粪便还田、沼气池、人工湿地、集中处理系统等方式加以处理;在鄱阳湖湖滨带以及河流两侧建立植被过滤带和草地、河岸缓冲带、暴雨蓄积池和沉淀塘等措施,消减面源N、P污染物入湖.

5 结论(Conclusions)1)入湖面源N、P污染负荷时间变化上:表现出入湖负荷2003—2012年年际变化较大,入湖面源污染负荷2010年最高,2007年最低.2012年入湖面源污染负荷总量TN、TP、NO3--N、ON和OP,分别为18.46×104 t、1.04×104 t、16.38×104 t、1.67×104 t和0.58×104 t.TN组分中NO3--N所占比重为83.59%~92.94%,ON所占比重为4.82%~13.26%.TP组分中OP所占比重为44.12%~57.55%.TN、TP、NO3--N、ON和OP入湖面源污染负荷,主要集中在丰水期4—7月入湖,污染负荷主要来自于面源污染的贡献,2003—2012年月平均入湖面源N、P污染负荷4—7月占全年69.22%~77.57%.

2)入湖面源N、P污染负荷空间分布上:表现出“五河”流域面源N、P污染入湖差异较大,“五河”中赣江流域面积最大、水量最大,N、P各项污染物入湖量最大,TN、TP、NO3--N、ON和OP入湖量所占比重分别为56.52%、52.26%、57.40%、44.29%和41.83%.修水流域面积最小、水量最小,各项污染物入湖量最小,TN、TP、NO3--N、ON和OP入湖量所占比重分别为7.15%、8.62% 、6.94%、10.18%和10.81%.

| [1] | 陈军宁. 2013. 基于swat模型的鄱阳湖区非点源污染模拟研究 . 南昌: 南昌大学 |

| [2] | 陈晓玲, 张媛, 张琍, 等. 2013. 丰水期鄱阳湖水体中氮、磷含量分布特征[J]. 湖泊科学, 25(5): 643-648 |

| [3] | Geza M, McCray J E. 2008. Effects of soil data resolution on SWAT model stream flow and water quality predictions[J]. Journal of Environmental Management, 88(3): 393-406 |

| [4] | Green C H, Van Griensven A. 2008. Autocalibration in hydrologic modeling: Using SWAT2005 in small-scale watersheds[J]. Environmental Modelling & Software, 23(4): 422-434 |

| [5] | 郝芳华, 程红光, 杨胜天. 2006. 非点源污染模型——理论方法与应用[M]. 北京: 中国环境科学出版社 |

| [6] | Holvoet K, Van Griensven A, Gevaert V, et al. 2008. Modifications to the SWAT code for modelling direct pesticide losses[J]. Environmental Modelling & Software, 23(1): 72-81 |

| [7] | Jayakrishnan R, Srinivasan R, Santhi C, et al. 2005. Advances in the application of the SWAT model for water resources management[J]. Hydrological Processes, 19(3): 749-762 |

| [8] | 江西省土地利用管理局, 江西省土壤普查办公室. 1991. 江西土壤[M]. 北京: 中国农业科技出版社 |

| [9] | 刘娟. 2009. 环鄱阳湖主要工业城市对鄱阳湖水污染的贡献及污染物总量控制研究 . 南昌: 南昌大学 |

| [10] | 罗蔚, 张翔, 邓志民, 等. 2013. 近50年鄱阳湖流域入湖总水量变化与旱涝急转规律分析[J]. 应用基础与工程科学学报, 21(5): 845-856 |

| [11] | Nasr A, Bruen M, Jordan P, et al. 2007. A comparison of SWAT, HSPF and SHETRAN/GOPC for modelling phosphorus export from three catchments in Ireland[J]. Water Research, 41(5): 1065 -1073 |

| [12] | 彭春瑞, 刘光荣, 徐昌旭, 等. 2013. 农业面源污染防控理论与技术[M]. 北京: 中国农业出版社 |

| [13] | 乔卫芳, 牛海鹏, 赵同谦. 2013. 基于SWAT模型的丹江口水库流域农业非点源污染的时空分布特征[J]. 长江流域资源与环境, 22(2): 219-225 |

| [14] | Shen Z Y, Gong Y W, Li Y H, et al. 2009. A comparison of WEPP and SWAT for modeling soil erosion of the Zhangjiachong Watershed in the Three Gorges Reservoir Area[J]. Agricultural Water Management, 96(10): 1435-1442 |

| [15] | 宋林旭, 刘德富, 肖尚斌, 等. 2013. 基于SWAT 模型的三峡库区香溪河非点源氮磷负荷模拟[J]. 环境科学学报, 33(1): 267-275 |

| [16] | 涂安国, 李英, 莫明浩, 等. 2012. 基于水文分割法的鄱阳湖入湖非点源污染研究[J]. 人民长江, 43(1): 63-66; 71 |

| [17] | 王毛兰, 胡春华, 周文斌. 2008. 丰水期鄱阳湖氮磷含量变化及来源分析[J]. 长江流域资源与环境, 17(l): 138-142 |

| [18] | 王鹏, 赖格英, 黄小兰. 2014. 鄱阳湖水利枢纽工程对湖泊水位变化影响的模拟[J]. 湖泊科学, 26(1): 29-36 |

| [19] | 王中根, 刘昌明, 黄友波. 2003. SWAT模型的原理、结构及应用研究[J]. 地理科学进展, 22(1): 79-87 |

| [20] | 肖军仓, 周文斌, 罗定贵, 等. 2010. 非点源污染模型SWAT用户应用指南[M]. 北京: 地质出版社 |

| [21] | 徐卫明, 段明. 2013. 鄱阳湖水文情势变化及其成因分析[J]. 江西水利科技, 39(3): 161-163 |

| [22] | 张展羽, 司涵, 孔莉莉. 2013. 基于SWAT 模型的小流域非点源氮磷迁移规律研究[J]. 农业工程学报, 29(2): 93-100 |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35