2. 中国科学院东亚区域气候-环境重点实验室, 中国科学院大气物理研究所, 北京 100029;

3. 海南省南海气象防灾减灾重点实验室, 海口 570203

2. Key Laboratory of Regional Climate-Environment Research for Temperate East Asia, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029;

3. Key Laboratory of South China Sea Meteorological Disaster Prevention and Mitigation of Hainan Province, Haikou 570203

近年来,随着经济发展速度的加快和城市规模的扩大,大气气溶胶粒子的污染日益严重,尤其在城市空气污染严重的地区,大气气溶胶粒子污染事件更是频繁发生(杨军等,2010;吴兑等,2010;2012;张人禾等,2014),不仅造成地面水平能见度下降、交通事故增多,同时还严重威胁着人们的健康(白志鹏等,2006;殷永文等,2011).鉴于气溶胶粒子的环境、气候和健康效应,国内外学者开展了一系列气溶胶粒子观测研究(Malm et al., 2004;曹伟华等,2013),特别是在经济较为发达的京津冀、四川盆地、长三角和珠三角地区(Lai et al., 2007;Wang et al., 2008;周敏等,2013;张智胜等,2013),人们对气溶胶粒子来源和物理化学特征有了一定程度的认知,这对准确评估气溶胶粒子的影响及制定相应的控制策略具有深远的意义.

目前,相关研究大多是针对大城市的气溶胶粒子污染过程进行分析(谢付莹等,2010;赵秀娟等,2013).例如,于兴娜等(2012)利用太阳光度计资料分析发现,北京地区雾霾天气期间气溶胶光学厚度较高,而且气溶胶主要以细粒子为主;柯宗建等(2007)还对北京上甸子地区秋冬季气溶胶散射特征进行了分析;吴兑等(2012)的研究表明,珠江三角洲地区能见度的恶化主要与气溶胶细粒子有关.然而,针对中小城市的研究还比较鲜见.海南岛地处热带,属于热带季风气候,并具有明显的海洋性特点(高素华等,1988).目前,海南岛是我国环境空气质量最好的地区之一,然而随着海南省经济的发展和城市规模的扩大,特别是近几年海南国际旅游岛建设日趋完善,岛内经济增长、人为活动增加等因素对当地大气环境的影响值得关注.海口市作为海南省的政治和经济中心,近年来其气溶胶粒子明显增多,雾霾天气的出现频次也有所增加(吴兑等,2010),而且海口市的大气扩散作用对岛内影响较大(张振州等,2014).因此,研究海口市的气溶胶粒子污染特征及气象条件,对当地政府制定切实可行的环境管理政策和气象部门的预报服务工作等具有十分重要的意义.基于此,本文主要对海口市2013年冬季一次气溶胶粒子污染事件进行分析,以期为环保和气象部门制定相关措施提供科学依据.

2 观测资料与研究方法(Data and methods) 2.1 资料来源2012年11月26日,中国气象局下发了《关于印发2012年气溶胶质量浓度观测系统建设实施方案的函》,决定在全国18个省会及副省级城市观测站进行气溶胶质量浓度观测,并从2013年1月1日投入业务运行,其中,气溶胶质量浓度观测包括PM10、PM2.5和PM1等.本文主要选定海口站(站点编号为59758)的气溶胶质量浓度资料进行分析,观测时效为5 min 1次,观测时段为2013年12月7—12日.同时,结合海口站逐小时的地面常规气象观测资料(地面风向、地面风速、雨量、相对湿度和地面水平能见度等)进行相关分析,其中,能见度资料为每3 h观测1次,观测资料均来自海南省气象局气象资料档案馆,同时通过了资料室的质量检验.此外,为了研究珠江三角洲地区(以下简称为珠三角地区)污染物对这次海口气溶胶污染事件的输送作用,本文还用到了NASA地球观测系统系列卫星Aura卫星上臭氧层观测仪(Ozone Monitoring Instrument,OMI)反演得到的逐日对流层NO2资料(肖钟湧等,2011),其分辨率为0.25°×0.25°.同时,还利用NCEP再分析资料(分辨率为0.5°×0.5°)分析了该时段内的天气形势和气象条件.

2.2 HYSPLIT模型HYSPLIT 模型是由美国国家海洋和大气管理局(NOAA)与空气资源实验室(ARL)联合研发的一种用于计算和分析大气污染物输送、扩散轨迹的专业模型.该模型具有处理多种气象要素输入场、多种物理过程和不同类型污染物排放源功能的较为完整的输送、扩散和沉降模式,已经被广泛地应用于环境大气污染输送的研究中(霍庆等,2012).HYSPLIT模型所用数据主要来源于美国国家环保中心(National Centers for Environmental Prediction,NCEP),数据齐全并不断更新,准确度也相对提高,可以在线或单机使用.本研究采用其最新版本(版本号为4.9)来分析此次过程海口市大气气溶胶的来源地.

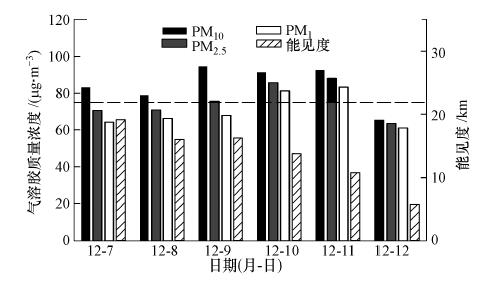

3 结果与讨论(Results and discussion) 3.1 污染期间气溶胶粒子逐日变化图 1是2013年12月7—12日海口市气溶胶粒子浓度和能见度的逐日变化情况.从图中可以发现,7—8日海口市的气溶胶细粒子已经有较高的浓度分布,其中,7日PM2.5浓度为70.67 μg · m-3;9—11日是气溶胶细粒子污染较为严重的时段,PM10浓度在9日达到该时段的最大值,为94.47 μg · m-3.PM2.5浓度平均值为75.65 μg · m-3,超过了国家环境空气质量二级标准限值(24 h平均为75 μg · m-3),而PM1也有较高的浓度分布,平均值为67.95 μg · m-3.10—11日PM2.5和PM1浓度继续维持上升的趋势,其中,PM2.5和PM1浓度在11日分别达到了87.96 μg · m-3和83.33 μg · m-3,为该气溶胶粒子污染时期的最高值,而PM10略有下降.12日,随着冷空气的南下,海口市出现了小阵雨天气,受到降水的冲刷,污染物细粒子的浓度明显下降.对比这一时期的海口市日平均能见度可以发现,7—11日随着污染物细粒子浓度的增加,能见度表现为逐日下降的趋势,说明污染物粒子浓度与能见度有一定的负向关系,这与其他学者(吴兑等,2012;赵秀娟等,2013)的研究结果基本一致.而12日由于降水天气的出现,云量增多,因此,能见度也维持较低的水平.

|

| 图 1 2013年12月7—12日海口市气溶胶质量浓度与能见度逐日对比(黑色虚线为霾天气PM2.5指标限值,即24 h平均浓度限值75 μg · m-3) Fig. 1 Daily average aerosol particles concentration and visibility at Haikou City from 7 to 12 December 2013 |

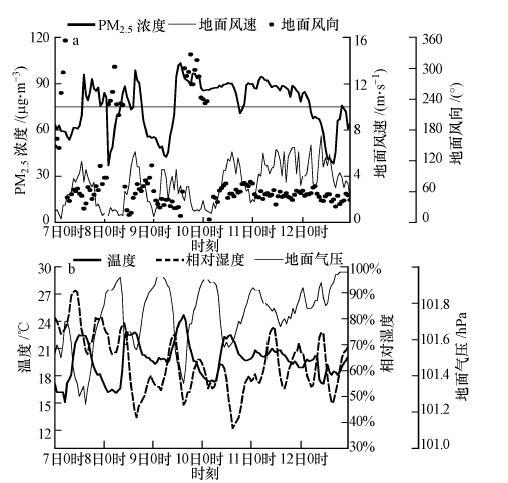

图 2给出了12月7—12日海口站PM2.5浓度的逐小时平均结果,以及该时段地面风速、地面风向、温度、相对湿度和地面气压的逐时情况.从图中可以看出,气象要素在7—11日每天基本呈现相似的周期变化,即中午前后,地面风速增大,地面温度升高,地面气压上升,相对湿度下降;到了夜间,随着温度降低,地面气压下降,地面风速减小,相对湿度逐渐增大.但PM2.5浓度明显的日变化只出现在7—9日上午(前期),9日中午到11日(后期)均维持在90 μg · m-3左右,超过了国家环境空气质量二级标准限值,最大值出现在9日13时,达到了103.35 μg · m-3.一般而言,地面风速偏大有利于污染物扩散.前期,从地面风速上看,海口站的地面风速在白天大、夜间小,而PM2.5浓度是白天出现峰值,夜间为谷值,这与上面的分析相矛盾,可以说明这一时段地面风速的变化对PM2.5的影响不大;另外,前期海口的污染物可能主要来自于本地的排放,如本地的机动车辆尾气排放、工业排放、燃料燃烧、扬尘等,因此,PM2.5浓度日变化明显,而且前期风向较为凌乱,不利于珠三角地区大气污染物对海口地区的输送.后期,气溶胶粒子浓度较高的9日中午到11日,一个明显的特征就是地面风向较为稳定,基本维持东北风为主的风向(60°附近),而且地面风速也较为稳定.海口的东北方是经济高度发展的珠三角地区,稳定的风向和风速导致了污染物从珠三角地区持续向海口地区输送,使得海口站的PM2.5浓度维持在较高的水平.而12日,海口地区出现了小雨天气,伴随着降水天气的出现,相对湿度上升至95%以上,气温下降,地面风速也增大至4.35 m · s-1,雨水的冲刷作用使得PM2.5浓度下降明显.

|

| 图 2 2013年12月7—12日海口市地面气象要素(风向、风速、温度、相对湿度、海平面气压)与PM2.5浓度的逐时变化 Fig. 2 Hourly variation of surface meteorological elements at Haikou City and PM2.5 concentration during 7—12 December 2013 |

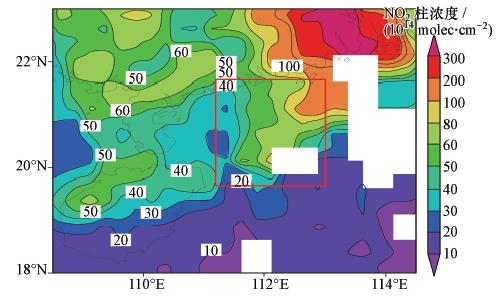

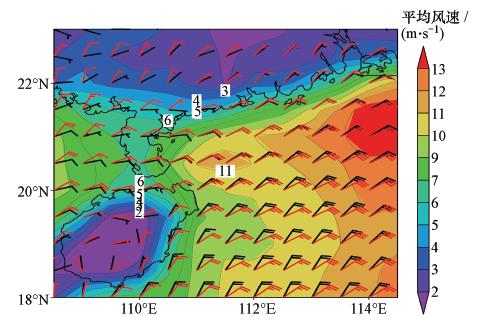

为了进一步验证海口市后期气溶胶粒子污染事件是否与珠三角地区的输送有关,本文还分析了华南地区对流层NO2柱浓度的分布特征.人为排放的污染物主要停留在对流层,而NO2和PM2.5都是工业排放的主要污染物种类,同时也是空气质量指数(AQI)的主要参考指标之一(《环境空气质量标准》GB3095—2012),因此,对流层NO2与PM2.5一样,都能在一定程度上反映出大气污染物的浓度变化和输送特征.图 3给出了7—8日华南地区对流层NO2柱浓度(平均值)分布.从图中可以发现,珠三角地区有较高的NO2柱浓度分布,其最大值可达300×1014 molec · cm-2,此时海口市上空的NO2只有40×1014 molec · cm-2,但可以发现在珠三角地区到海口市之间的输送关键区内,有一明显的NO2高值区从珠三角地区向海南岛方向延伸,而此时华南地区低层主要吹东北风(图 4),因此,可以认为输送关键区内的NO2主要来自珠三角地区.1000 hPa高度场的风速(图 4)表明,7—11日从珠三角地区到海南岛东北 部有明显的风速辐合,同时对比7—8日的风向与10—11日的风向还可以发现,输送关键区内后期风向向西分量有所加大,风速也增强,更有利于污染物向海口地区地输送,因此,10—11日海口市PM2.5值一直维持较高的水平(图 2a).由于9—11日华南地区对流层NO2资料缺测,所以没有更为直接的观测证据,但通过前面的分析基本可以认为,海口地区的后期气溶胶粒子污染事件与珠三角地区的输送有密切的关系.

|

| 图 3 7—8日平均的华南地区对流层NO2柱浓度分布(红色框为输送关键区,空白处为缺测值) Fig. 3 Averaged spatial distribution of tropospheric column NO2 over South China on 7—8 December(red frame representing key region for transport,while region for miss data) |

|

| 图 4 7—8日(黑色)、10—11日(红色)1000 hPa的平均风场及7—11日的平均风速 Fig. 4 Averaged 1000 hPa wind field on 7—8(black),10—11(red)December and wind speed on 7—11 December |

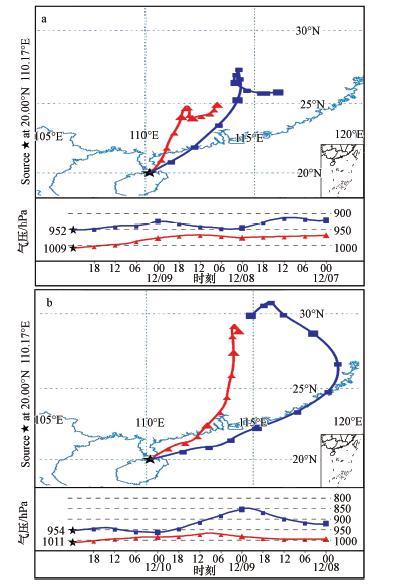

为进一步分析海口市这次气溶胶污染物的源地,图 5给出了PM2.5浓度较大的10日和11日08时海口市污染物后向轨迹图.为了减小模拟过程中的误差,后向延伸时间只为72 h(3 d),轨迹模拟的初始高度设定为10 m和500 m.从图中可以明显看出,10日(图 5a),海口市污染物的外部输送主要来自珠江三角洲的北部地区,且前期移动速度较慢,有利于污染物累积和区域传输;11日(图 5b)的输送起点可追溯到华东地区西部,传输距离较长,但从移动轨迹上看,10 m线和500 m线覆盖整个珠三角地区,污染物在移动过程中,珠三角地区的污染物对原污染物浓度的增大有利,这与海口市PM2.5浓度在11日达到最大相一致.而且相比而言,10日的轨迹位于珠三角地区东部,11日则有所东移,这与前面分析的风向顺转相一致,同时也进一步说明海口市这次气溶胶污染事件与珠三角地区的输送有密切的关系.

|

| 图 5 海口市10 m(红线)和500 m(蓝线)72 h后向轨迹(a.12月10日08时,b.12月11日08时) Fig. 5 72 h backward trajectories simulation on 10(a) and 11(b)December 2013 |

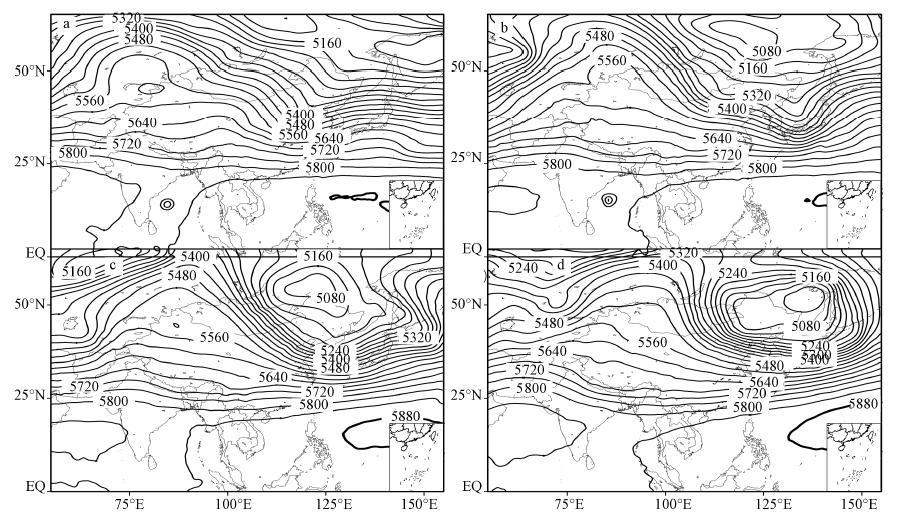

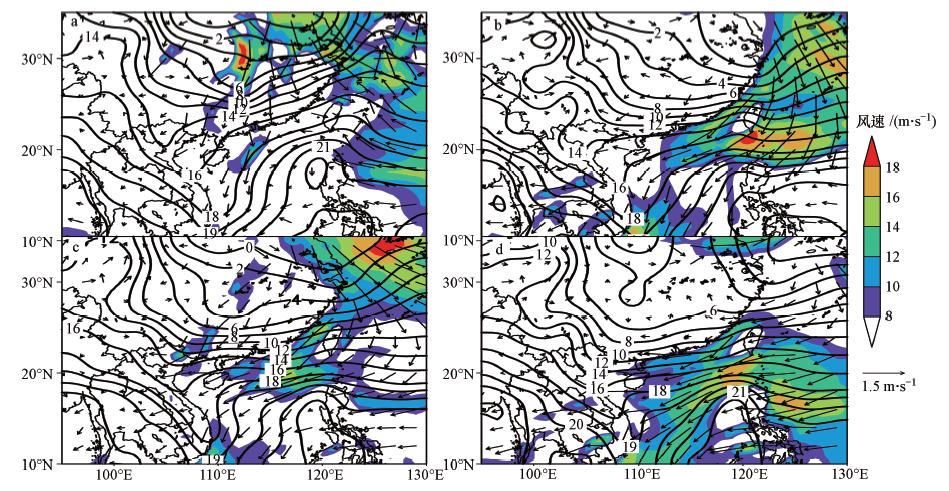

在污染源基本稳定的前提下,空气质量的优劣主要由天气形势和气象条件控制(谢付莹等,2010).从500 hPa环流形势场上看(图 6),9日08时东亚地区中高纬为一槽一脊形势,其中,槽位于我国东北至华北一带,而在蒙古国西部有短波槽分裂东移 南下.从925 hPa形势场(图 7)上可以发现,冷空气主体偏北,等温线密集带主要位于两广中部一带,而菲律宾以西的南海海面上有一暖中心,海南岛属于该暖中心控制范围内,形势稳定,有利于污染物堆积.10日08时,500 hPa短波槽东移并入东亚大槽,使得槽发展加强成为闭合系统,低压系统主要位于东北北部地区,其西侧等高线经向度增大,引领冷空气南下影响我国.至11日08时,我国东南部沿海925 hPa上风速明显增大,等温线密集带也有所南压,但冷锋位置仍未压至岛上,海口市上空风速偏小,PM2.5浓度仍维持在较高水平.12日08时,925 hPa高度场大风区(8 m · s-1)进一步南压至本岛北部地区,风速加大,有利于大气污染物的消散;另外,冷空气南下后,锋面抬升造成降水天气的出现,雨水的清除作用使得PM2.5迅速下降.

|

| 图 6 9日08时(a)、10日08时(b)、11日08时(c)、12日08时(d)500 hPa高度场形势(等值线单位:gpm) Fig. 6 Geopotential height at 500 hPa at 08:00 on 9(a),10(b),11(c) and 12(d)December 2013 |

|

| 图 7 9日08时(a)、10日08时(b)、11日08时(c)、12日08时(d)925 hPa高度场风场(阴影为风速,m · s-1)与地面气温(等值线,℃) Fig. 7 Wind field at 925 hPa and surface temperature at 08:00 on 9(a),10(b),11(c) and 12(d)December 2013 |

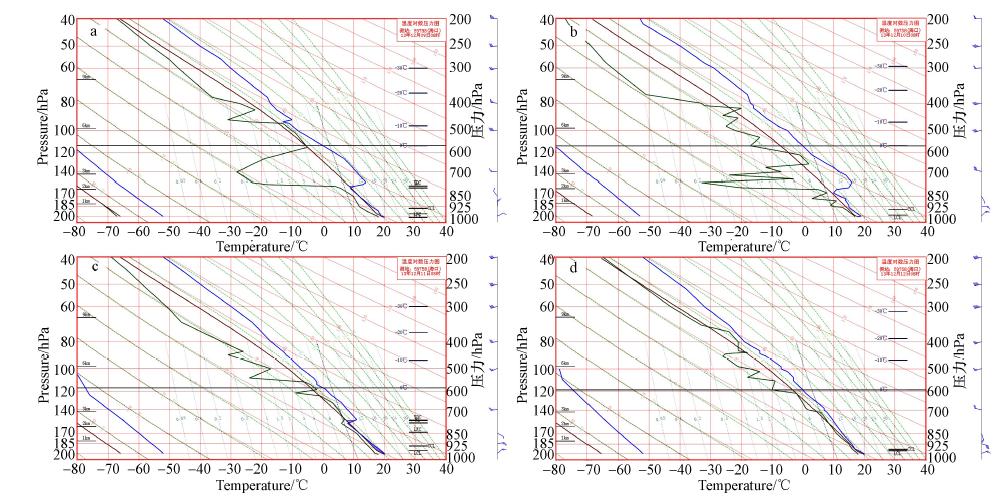

图 8给出了气溶胶粒子污染时段海口市的探空图,9日08时到10日08时,海口市近地层为东北风,风速小(4 m · s-1以下),中层有干区存在,2~2.5 km处有一逆温层存在,逆温强度在5 ℃左右,使得大气近地层更加稳定;同时,在高湿环境的配合下(高湿区域集中在近地层2 km内),导致了污染物浓度的升高,PM2.5明显增长.11日08时中层干区减弱消失,水汽条件转好,逆温层仍存在,但强度有所减弱,直到12日08时完全消失,PM2.5浓度下降. 现,冷空气主体偏北,等温线密集带主要位于两广中部一带,而菲律宾以西的南海海面上有一暖中心,海南岛属于该暖中心控制范围内,形势稳定,有利于污染物堆积.10日08时,500 hPa短波槽东移并入东亚大槽,使得槽发展加强成为闭合系统,低压系统主要位于东北北部地区,其西侧等高线经向度增大,引领冷空气南下影响我国.至11日08时,我国东南部沿海925 hPa高度场上风速明显增大,等温线密集带也有所南压,但冷锋位置仍未压至岛上,海口市上空风速偏小,PM2.5浓度仍维持在较高水平.12日08时,925 hPa大风区(8 m · s-1)进一步南压至本岛北部地区,风速加大,有利于大气污染物的消散;另外,冷空气南下后,锋面抬升造成降水天气的出现,雨水的清除作用使得PM2.5迅速下降.

|

| 图 8 海口市9日08时(a)、10日08时(b)、11日08时(c)、12日08时(d)探空曲线图(蓝色实线是探空温度线,绿色实线为露点探空曲线,棕色实线为层结曲线,向左倾斜的红色实线为“干绝热”线,向左倾斜的绿色虚线为“湿绝热”线,向左倾斜的蓝色虚线为混合比线) Fig. 8 Vertical sounding plots of Haikou at 08:00 on 9(a),10(b),11(c) and 12(d)December 2013 |

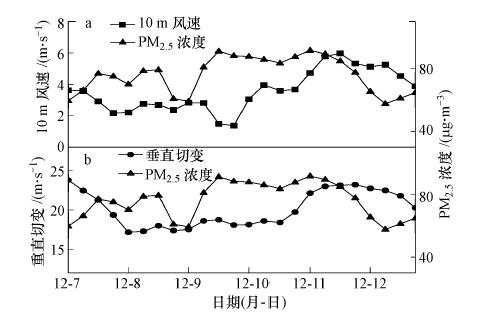

为了分析气象因子对气溶胶粒子的动力影响,图 9给出了海口市上空10 m风速和500 hPa、850 hPa 高度场水平风垂直切变((u500-u850)2+(v500-v850)2 其中,u500、v500和u850、v850分别为500 hPa和850 hPa的南北风速),以及PM2.5浓度逐6小时演变趋势.10 m风速偏大时,有利于气溶胶粒子向污染区域外输送,导致PM2.5浓度降低;反之,偏小的10 m风速有利于气溶胶粒子的聚集和加强,使得PM2.5浓度升高.500 hPa与850 hPa高度场之间水平风的垂直切变能较好地反映大气对流层中低层垂直混合,水平风垂直切变偏大时,气溶胶粒子污染区域上空对流层中低层的垂直混合偏强,有利于污染物向高空扩散,减弱气溶胶粒子在近地面层的堆积,导致PM2.5浓度的下降.从图 9可以看出,海口地区10 m风速和水平风垂直切变与PM2.5浓度具有一定的负相关关系,即PM2.5浓度偏高或偏低时,10 m风速和水平垂直切变也基本上偏小或偏大.同时,分析变化趋势可以发现,PM2.5浓度变化存在一定的滞后性,10 m风速和水平风垂直切变在11日已经有明显上升,但由于此时PM2.5浓度已经较高,有利于扩散的气象条件并不能较快地降低PM2.5浓度.另外,通过前面的分析可知,11日珠三角地区的气溶胶粒子输送对海口市PM2.5浓度有很大的贡献,源源不断的大气污染物输送进来对PM2.5浓度下降也起到了一定的缓解作用.

|

| 图 9 2013年12月7—12日海口市10 m风速(a)和500 hPa与850 hPa水平风垂直切变(b)的逐6小时变化趋势 Fig. 9 Time series of 10m wind(a) and 500 hPa and 850 hPa wind vertical shear(b)at Haikou City during 7—12 December 2013 |

1)本文利用资料诊断,分析了2013年12月7—12日发生在海口地区的气溶胶粒子污染事件的特征及成因.结果表明:海口市PM2.5在9日超过了国家环境空气质量二级标准限值,并在11日达到该污染时段的最高值(日平均为87.96 μg · m-3),而且污染物粒子浓度变化与能见度有一定的负向关系.PM2.5在前期有明显的日变化,污染源主要来自于本地排放.后期稳定维持在90 μg · m-3左右,与珠三角地区的输送作用有密切关系,对华南地区对流层NO2柱浓度和低层风场分布特征分析也支持上述观点.

2)海口市污染物后向轨迹分析表明,前期气团移动速度较慢,有利于污染物累计和区域传输,后期10 m线和500 m线覆盖整个珠三角地区,而且11日的输送更为明显,进一步表明海口市大气污染物与珠三角地区的输送有密切关系.

3)对大气环流背景场的分析表明,冷空气主体偏北,925 hPa高度场上被一暖中心控制,形势稳定,海口市上空风速偏小,不利于污染物的消散.从探空图上可以发现在污染时段,海口市上空为东北风,风速小,同时有逆温层存在,使得大气近地层更加稳定,污染物浓度进一步升高.气溶胶粒子污染时段的气象条件动力因子对海口市污染物浓度的维持和发展有利.10 m风速偏小不利于污染物向污染区域外输送,水平风垂直切变偏小有利于污染物在近地层堆积,其变化趋势与PM2.5浓度有一定的负相关关系.

本文只是对2013年12月海口市一次气溶胶粒子污染事件的个例分析,没有涉及历史事件的诊断.因此,进一步利用长时间气象资料,开展海口市气溶胶粒子污染事件的历史演变与气象条件关系的研究,特别是珠三角地区污染物对海南岛的输送作用等具有重要的意义.

| [1] | 白志鹏,蔡斌彬,董海燕,等. 2006.灰霾的健康效应[J].环境污染与防治,28(3): 198-201 |

| [2] | 曹伟华,梁旭东,李青春.2013.北京一次持续性雾霾过程的阶段性特征及影响因子分析[J].气象学报,71(5): 940-951 |

| [3] | 高素华,黄增明,张统钦,等.1988.海南岛气候[M].北京: 气象出版社.1-189 |

| [4] | 霍庆,蔡旭晖,宋宇,等.2012.全国大气扩散输送模态与区划研究[J].环境科学学报,32(2): 360-366 |

| [5] | 柯宗建,汤洁.2007.北京上甸子秋冬季大气气溶胶的散射特征[J].大气科学, 31(3):553-559 |

| [6] | Lai S C,Zou S C,Cao J J,et al.2007.Characterizing ionic species in PM2.5 and PM10 in four Pearl River Delta cities,South China [J].Journal of Environmental Sciences,19(8): 939-947 |

| [7] | Malm W C,Sisler J F,Huffman D,et al.1994.Spatial and seasonal trends in particle concentration and optical extinction in the United States[J]. J Geophys Res, 99(DI): 1347-1370 |

| [8] | Wang H L,Zhuang Y H,Wang Y,et al.2008.Long-term monitoring and source apportionment of PM2.5/PM10 in Beijing,China [J].Journal of Environmental Sciences,20(11): 1323-1327 |

| [9] | 吴兑,吴晓京,李菲,等.2010.1951-2005 年中国大陆霾的时空变化[J].气象学报,68(5): 680-688 |

| [10] | 吴兑.2012.近十年中国灰霾天气研究综述[J].环境科学学报,32(2): 257-269 |

| [11] | 吴兑,刘啟汉,梁延刚,等.2012.粤港细粒子(PM2.5)污染导致能见度下降与灰霾天气形成的研究[J].环境科学学报,32(11): 2660-2669 |

| [12] | 肖钟湧,江洪,程苗苗.2011.利用OMI遥感数据研究中国区域大气NO2[J].环境科学学报,31(10): 2080-2090 |

| [13] | 谢付莹,王自发,王喜全,等.2010.2008年奥运会期间北京地区PM10污染天气形势和气象条件特征研究[J].气候与环境研究,15(5): 584-594 |

| [14] | 杨军,牛忠清,石春娥,等.2010.南京冬季雾霾过程中气溶胶粒子的微物理特征[J].环境科学,31(7): 1425-1431 |

| [15] | 殷永文,程金平,段玉森,等.2011.上海市霾期间PM2.5、PM10污染与呼吸科、儿呼吸科门诊人数的相关分析[J].环境科学,32(7): 1894-1898 |

| [16] | 于兴娜,李新妹,登增然登,等.2012.北京雾霾天气期间气溶胶光学特性[J].环境科学,33(4): 1057-1062 |

| [17] | 张人禾,李强,张若楠.2014.2013 年1 月中国东部持续性强雾霾天气产生的气象条件分析[J].中国科学: 地球科学,44(1): 27-36 |

| [18] | 张智胜,陶俊,谢绍东,等.2013.成都城区PM2.5季节污染特征及来源解析[J].环境科学学报,33(11): 2947-2952 |

| [19] | 张振州,蔡旭晖,康凌,等.2014.海南岛地区大气输送和扩散特征的数值模拟[J].环境科学学报,34(2): 281-289 |

| [20] | 赵秀娟,蒲维维,孟伟,等.2013.北京地区秋季雾霾天PM2.5污染与气溶胶光学特征分析[J].环境科学,34(2): 416-423 |

| [21] | 周敏,陈长虹,王红丽,等.2013.上海秋季典型大气高污染过程中有机碳和元素碳的变化特征[J].环境科学学报,33(1): 181-188 |

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35