2. 東北大学大学院工学研究科, 仙台 980-8579

2. Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai, 980-8579 Japan

我国水资源严重贫乏,属世界上13个贫水国之一,人均水资源仅为世界平均水平的1/4(Yi et al., 2011).全国660多个城市中有400多个缺水,其中114个严重缺水(李燕群等,2011).由于长期的过度开发利用,许多河流、湖泊以及地下水资源几近枯竭,地表水也大多遭受污染,这不仅降低了水体的使用功能,而且进一步加剧了水资源短缺的矛盾.随着我国工业化和城市化进程的快速发展,资源型和水质型双重缺水的特征日益凸显,已成为制约我国国民经济增长和社会可持续发展的瓶颈.

为应对水资源供需日益尖锐的矛盾,传统的开源节流方式已难以解决水资源短缺的根本问题.为解决现代城市的缺水问题,世界上许多国家和地区早已把再生水开辟为新水源,是国际公认的“城市第二水源”,并且再生水回用已成为开源节流、减轻水体污染、改善生态环境、缓解水资源供需矛盾和促进城市经济社会可持续发展的有效途径.

因此,本文从再生水利用现状、再生水回用标准、再生水回用的技术经济分析4个部分进行阐述分析,通过比较我国和美国、欧盟、日本等发达国家的再生水回用现状、再生水回用政策与标准以及再生水回用工程的技术经济性等,分析我国在再生水相关法规体系建设、再生水的标准制定以及分类和再生水的工艺选择与技术经济性方面存在的问题和不足,并提出相关建议,以期对我国再生水回用标准的完善和再生水的推广应用提供借鉴.

2 全球再生水利用现状(The global status of water reuse)

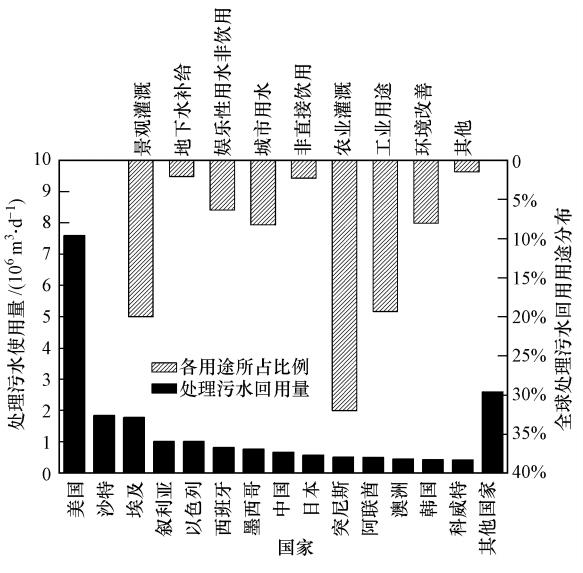

根据美国环保局(USEPA)发布的《污水回用指南2012》(2012 Guidelines for Water Reuse),再生水(reclaimed water/recycled water)是指经过处理达到某些特定的水质标准而可用于满足一系列生产、使用用途的城市污水(United States Environmental Protection Agency,2012).目前再生水回用的分类及其在全球范围内的使用情况见图 1和图 2.

|

| 图 1 全球再生水回用量分布和用途分类(US EPA,2012)(部分数据源自Jiménez et al., 2008) Fig. 1 The distribution of global water reuse and the classification of its uses |

|

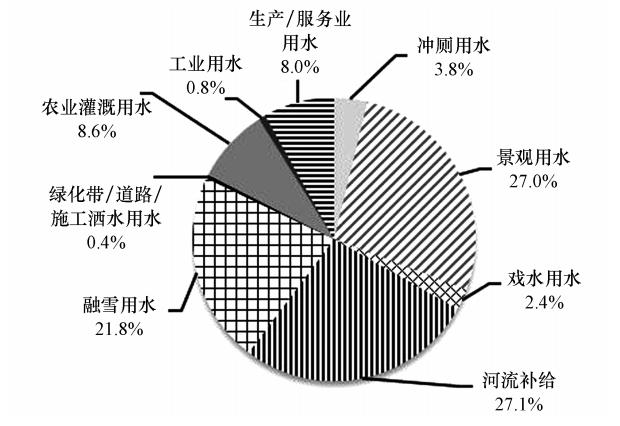

| 图 2 2010年日本不同再生水用途所占总回用量的比例(国土交通省土地·水資源局水資源部,2013) Fig. 2 Percentages of water reuse in Japan in 2010 |

根据《2005年美国水资源使用评估报告》(Linsey et al., 2009),美国年均用水量5664.8亿m3(其中淡水占85%),由此产生的大量城市污水是再生水的主要潜在来源.为便于再生水资源的开发利用,美国在联邦水污染控制法(Federal Water Pollution Control Act,FWPCA)、清洁水法(Clean Water Act,CWA)以及相关后续修正案的指导下逐步实现了城市地区污水的集中处理.

然而,目前美国每天产生的1.32亿m3城市污水中仅有5%~6%得到了有效回用(NRC,2012).例如,据Water Reuse Association(WRA)统计(Bryck et al., 2007),2006年美国再生水回用设施设计处理规模为40.10亿m3 · a-1,实际回用量为14.17亿m3 · a-1,其中用于灌溉、商业用水、水源补给和工业用水的比例较大,分别为8.13、1.93、1.84、1.44亿m3 · a-1.据美国国家研究委员会下属的水科学与技术委员会的估算,实际约1/3的城市污水都可得到回用.这些结果表明,未来美国在再生水利用方面仍有巨大的提升空间.

2.2 欧盟与全球其他地区相比,欧洲的水资源较为丰富,然而在过去的数十年中,由于水资源短缺和水质恶化等问题,这一观点受到了不断增长的缺水压力的挑战.2006年AQUAREC项目(Bixio et al., 2006b)的调查结果显示,占欧洲人口约70%的半数欧洲国家正面临着水资源紧张带来的压力.为应对水危机,自20世纪90年代开始,欧洲陆续出现了一些基于污水处理厂附近用水点的城市污水回用案例.目前已有超过200个水回用工程正在运行,还有许多处于先期规划阶段(Bixio et al., 2006a).许多近期开展的再生水项目都集中在处于半干旱状态的南部沿海地区与岛屿和北欧、中欧的高度城市化地区.

在再生水的利用方面,约3/4的再生水被用于农业灌溉,其余部分几乎被均分在工业回用、城市利用、地下水补给和生态改善4个方面.南欧的再生水主要用于农业灌溉(占总工程数的44%)和城市或环境用途(占总工程数的37%);北欧和中欧主要用于城市或环境(占总工程数的51%)和工业(占总工程数的33%)(Bixio et al., 2006a).目前欧洲污水再生利用的总量为9.64亿m3 · a-1,占总污水处理量的2.4%.西班牙、以色列和意大利的再生水回用量分别达到3.47、2.80、2.33 亿m3 · a-1,其中以色列的再生水回用量约为其总处理污水量的83%(MED WWR WG,2007),并基本全部用于农业灌溉(Jiménez et al., 2008).

2.3 澳大利亚地处世界最缺水的大陆且降水量不稳定的澳大利亚是世界上第三大人均水资源消耗国(1300 m3 ·人-1· a-1),耗水量最大的农业用水和家庭用水分别占总用水量的67%和9%,水资源短缺使得水资源高效利用在澳洲备受关注( Land & Water Australia et al., 2006).由于澳大利亚的人口密度较低,且多数农业活动都远离城市中心地带,例如,大多数农场都坐落在墨累-达令盆地,距离沿海城市数百英里,农业回用在全国再生水回用计划中的比重并不大,而景观灌溉、工业回用等非饮用水回用得到了高度重视.

据统计(National Water Commission,2012;National Water Commission,2007; Land & Water Australia et al., 2006),目前澳洲有超过580个水回用项目在运行,2011—2012年度澳大利亚再生水总量增长至2.50亿m3 · a-1,主要用于农业、环境、商业、城市和工业等方面.在报告所统计的80个项目中,服务人口大于10万的再生水回用率为14%,而服务人口在1~2万的回用率高达36%,此外,不同地区污水回用情况差异较大,如澳洲南部的水回用率超过15%,但维多利亚、首都地区和北部地区的回用量小于10%,而佩斯、墨尔本和堪培拉的污水回用率计划在10年内达到20%.另外,多数澳洲的水资源管理者起初都认为再生水作为饮用水补给并不可行,但2003—2009年的严重干旱和高速增长的城市人口带来的水危机迫使他们不得不重新考虑这一点.布里斯班、堪培拉、佩斯等高度干旱的城市都已考虑用于饮用的再生水回用计划,在布里斯班和堪培拉,再生水被直接回用至饮用水水库,这与美国西南部地区采用的土壤含水层处理和地下水注入的处理法不同(Jiménez et al., 2008).面对愈益严峻的水资源供需形势,澳大利亚提出了如下目标:为了促进城市污水的处理和回用,2015年全国城市平均污水回用率将提高至30%(Whiteoak et al., 2008).

2.4 日本虽然日本年均降水量为1690 mm,约为世界平均值的2倍,但由于国土面积狭小、人口众多,全国人均水资源拥有量仅为3400 m3,不足世界平均水平的一半(8000 m3),尤其是关东地区的人均年水资源占有量仅为905 m3(国土交通省,2005;国土交通省土地·水資源局水資源部,2013).同时,近年来日本多雨年与少雨年的降水量差距增大,且少雨年降水量往往小于预期值,加之水资源的有效利用率不高、城市经济快速增长和人口密度不断增加等因素,许多城市和地区频繁爆发严重的缺水问题(张昱等,2011; Ogoshi et al., 2001; 国土交通省,2005).一方面日益增长的水资源需求给城市供水系统造成了巨大压力,另一方面开发新的水资源又要承担巨大的经济和环境成本.为了缓解这种状况,日本政府开始大力推行节水和水循环利用措施,污水再生利用由此逐步得到了广泛应用(Ogoshi et al., 2001).

2009年日本公布的《下水道白皮书》明确了污水再生利用的重要性(张昱等,2011).据统计(国土交通省土地·水資源局水資源部,2013),2010年日本共有污水处理厂约2100座,年总处理量为147亿m3,而再生水厂约有290座,再生水总产量为1.92亿m3,约占总处理量的1.31%.目前日本的再生水主要用于冲厕、景观、戏水、河流补给、融雪、绿化带/道路/施工洒水、农业灌溉、生产/服务业以及工业等(张昱等,2011; 国土交通省土地·水資源局水資源部,2013),各部分所占比例见图 2.

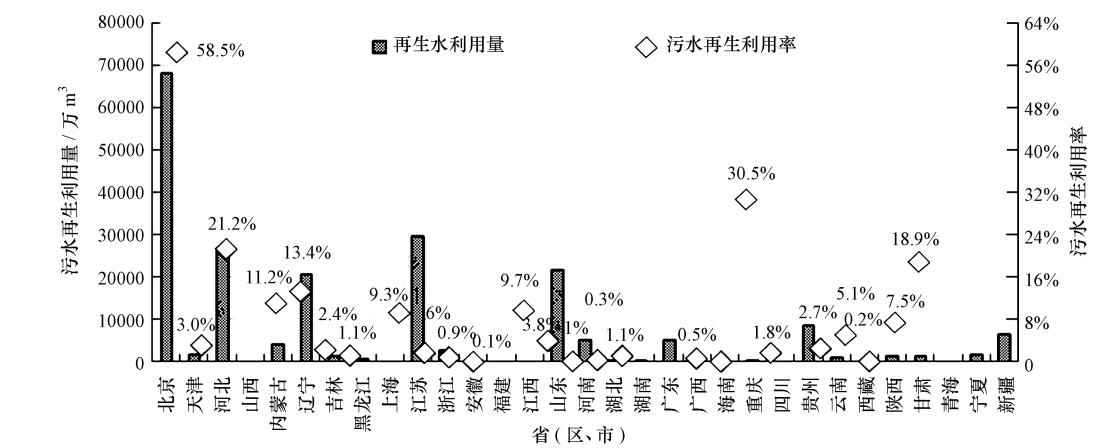

2.5 中国我国对再生水回用的研究和实践整体上起步较晚,直到20世纪80年代末我国许多北方城市频频出现水危机,污水再生利用的相关研究和技术才真正得到广泛关注.但由于经济鼓励措施的缺乏、中水配套设施规划和建设的滞后以及监督管理的薄弱等种种原因,污水回用在我国很多省市发展依然缓慢.进入21世纪后,随着《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的颁布和实施,城镇污水处理才开始真正从“达标排放”逐步转向“再生利用”.“十五”、“十一五”期间,我国再生水事业发展较快,先后进行了污水资源化利用技术与示范研究,建设了集中再生水利用工程,并陆续将再生水纳入城市规划(李育宏等,2012; 中华人民共和国住房和城乡建设部,2012).以北京为例,自1987年以来北京市先后制定了一系列再生水设施建设管理的相关政策和再生水利用的相关标准.2003年起,北京开始大规模利用再生水,2010年再生水利用量达6.8亿m3,首次超过了地表水用水量,并已成为北京水资源的重要组成部分.据预测,2015年北京市再生水用量将达10亿m3(李燕群等,2011).

据统计,截至2012年底我国城镇污水处理厂的污水日处理能力已达1.42亿m3,年处理污水总量422.8亿m3(中华人民共和国住房和城乡建设部,2013);2010年全国城镇污水处理再生水生产能力达1209万m3 · d-1,年再生水利用总量33.7亿m3,约为总处理量的9.63%(中华人民共和国住房和城乡建设部,2012).据国务院近期颁布的“十二五”规划和工作方案(国务院办公厅, 2011,2012; 国务院,2012;),“十二五”期间,我国将大力推进节水型社会建设,到2015年,全国城镇污水处理厂再生水利用率将从2010年的不足10%提高到15%以上,新增再生水利用能力2700万m3 · d-1;全国规划建设污水再生利用设施规模2676万m3 · d-1,全部建成后我国城镇污水再生利用设施总规模接近4000万m3 · d-1.尽管我国再生水占污水处理总量的比例不低,高于美国、欧洲、日本等国家和地区,但整体利用水平有待进一步提高,污水再生利用仍处于起步阶段,具有巨大的空间和潜力.

|

| 图 3 2010年我国各省(区、市)城镇污水处理再生利用量与利用率(中华人民共和国住房和城乡建设部,2012) Fig. 3 Percentage and amount of water reuse in China in 2010 |

根据《污水回用指南2012》(US EPA,2012),目前美国还没有直接针对再生水利用的全国性法规,只提供一份推荐性的水回用管理指南,各州可在推荐指南的基础上根据自己的水资源实际需求情况,在保证保护环境、有价回用及人类健康的前提下设计、建设和运行再生水工程.此外,许多州也颁布了各自的再生水法规或指南,截至目前已有31个州和地区颁布了再生水的相关法律法规,15个州和地区颁布了再生水指南或设计标准,而在其他没有相关法律或指南的州和地区,再生水项目需根据具体情况单独审批.

| 表1 美国污水再生利用相关政策法规(US EPA,2012; 胡洪营等,2008) Table.1 Laws and regulations related to water reuse in USA |

欧盟一直都高度重视水资源管理,自1973年制定第一个环境行动计划开始,欧盟已将水资源作为独立的环境要素予以管理和保护,其水资源管理政策经历了从单一化到综合化的发展阶段(杜群和李丹,2011).1991年欧盟颁布的《城市污水处理指令》(Urban Waste Water Treatment Directive,UWWTD,91/271/EEC)(European Commission,1991)要求成员国在“任何合适的时候”回用处理后的污水,但是合适的条件却一直没有明确界定.随着水质不断恶化和水资源相关法规过于零散等问题逐步得到各成员国的普遍关注,经过长期的讨论协商,欧盟于2000年在整合原有水资源管理法规的基础上颁布了统一的《水框架指令》(WFD,2000/60/EC)(Directive OJEC,2000),将其作为欧盟在水政策方面为采取综合行动而必须遵守的综合性法律框架.综合水资源管理方法可以使城市污水回用项目得到更为广泛的应用,同时在扩大供给水源和减少人为活动对环境影响两方面都有促进作用(Bixio et al., 2006b).

| 表2 欧盟再生水利用相关政策法规(European Commission,1991; Directive OJEC,2000; RWTH Aachen University et al., 2006) Table.2 Laws and regulations related to water reuse in European Union |

但WFD只是一个软性的法律文件,它只为达到可持续水资源管理提供了原则,并没有指明方法.由于仍缺乏统一认识,污水回用的可行性研究与实际应用之间存在明显的时滞,尤其是在水资源和公共卫生服务分属不同机构管理的地区.为解决各国在污水回用中存在的分歧,欧盟在第五次框架计划中实施了一项为期3年的AQUAREC项目(2003.3.1—2006.2.28),该项目旨在通过建立“处理污水回用的集成概念”,评估具体情况下污水回用的标准条件以及污水回用在欧洲水资源管理框架下的潜在作用,从策略、管理和技术3方面为终端用户和各级公共机构在污水回用方案的设计、实施和运行维护中的决策提供指导(RWTH Aachen University et al., 2006).

尽管目前欧盟还没有统一的再生水利用指南和法规,但毫无疑问再生水利用在欧洲正发挥着越来越大的作用,而欧盟再生水法规和再生水利用指南的缺失阻碍了再生水利用的进一步实施(MED WWR WG,2007; Urkiaga et al., 2008; RWTH Aachen University et al., 2006).已有一些国家和联邦地区颁布了他们自己的标准或法规(表 3).

| 表3 欧盟内国家/地区现行的再生水回用准则(Bixio et al., 2006b; MED WWR WG,2007) Table.3 Current water reuse criteria within the European Union |

从20世纪90年代末至21世纪初,随着水处理技术的成熟和经济性的提高,澳大利亚水务部门开始逐渐将再生水视为潜在的水资源以满足日益增长的需水量.2000年之后多数州政府开始制定相关法规以鼓励再生水利用,一些州还设立了相应的水行业发展目标.由于再生水是全新而陌生的水源,其并未包含在州的环境保护、公共健康、水产业和经济监管框架内,因此这些目标将促进政府改革现有的监管框架以利于再生水利用的实施(Whiteoak et al., 2008).目前的国家再生水回用指南基于国家水质管理策略(National Water Quality Management Strategy,NWQMS)制定,不具有强制性,但可为再生水项目的优化和可持续发展提供权威性的指导,同时州和地方政府也制定了各自的再生水回用指南.2004年,《澳大利亚的再生水回用》报告促使澳大利亚在《污水处理系统指南:再生水的使用》(Guidelines for Sewerage Systems: Use of Reclaimed Water)的基础上更新和扩展了新的国家再生水利用指南.

| 表4 澳大利亚再生水回用指南(Apostolidis et al., 2011) Table.4 Laws and regulations related to water reuse in Australia |

日本一直致力于构建基于流域的健全水循环体系,在河川审议会答复(综合政策小委员会水循环小委员会,1998年7月)、中央环境审议会意见汇报(1999年4月)、社会资本整备审议会城市计划部会下水道小委员会(2007年6月)中均提到这一基本思想.在由中央环境审议会决定的第二次环境总体规划(2000年12月)、第三次环境总体规划(2006年4月)、第四次环境总体规划(2012年4月)、水环境管理讨论会报告书(2013年3月)(国土交通省土地·水資源局水資源部,2013)均将其放在优先重点领域,表明了日本将流域作为建立健全水循环体系构筑计划单元的必要性.再生水作为水循环计划中的重要组成部分,随着水循环体系构筑计划的提出和建立,受到了日本政府和民众的广泛关注.

为了推动再生水事业的发展,日本再生水利用行政主管部门、地方政府和行业协会等分别制定了相关的指南、规定、纲要和条例等,形成了一套完整的政策标准体系.例如,日本相继出台了《污水处理水循环利用技术方针》、《冲厕用水、绿化用水:污水处理水循环利用指南》、《污水处理水中景观、戏水用水水质指南》、《再生水利用事业实施纲要》、《再生水利用下水道事业条例》、《污水处理水的再利用水质标准等相关指南》,制定了《污水处理水循环利用技术指南》、《污水处理水中景观、亲水用水水质指南》等再生水水质标准.

3.5 中国近年来我国陆续颁布了城市污水再生利用系列水质标准,指导、应用全国的城镇污水处理再生利用,对缓解水资源短缺、促进水资源的循环利用和可持续发展起到了重要作用(刘祥举等,2011).截至2012年底,我国已颁布了1个行业标准、1个污水再生利用工程设计规范、6个推荐性国家标准和1个强制性国家水质标准,具体如表 5所示.2013年10月16日国务院新近发布的《城镇排水与污水处理条例》明确提出了“促进污水的再生利用”,该条例将于2014年1月1日正式生效,将大大促进我国污水的再生利用(国务院,2013).

| 表5 日本再生水回用相关政策措施(张昱等,2011;NWQMS et al., 2006) Table.5 Laws and regulations related to water reuse in Japan |

目前国际上还没有一致认可的再生水利用指南来指导污水的再生利用(Li et al., 2009a,2009b),世界各国和地区通常是在卫生安全、感官美感、环境耐受和技术经济可行的基础上(Nolde,2000),根据再生水的利用途径设定对应的水质标准和适宜的处理工艺.不同国家在再生水的回用途径分类方面也不尽相同,例如,美国EPA的《污水回用指南2012》(US EPA,2012)将污水再生利用分为城市用水、农业用水、蓄水、环境用水、工业用水、地下水补给和饮用性利用7大类;欧盟目前还没有正式的再生水利用指南或条例,本文选取AQUAREC项目报告(Salgot and ertas, 2006)的推荐指标进行比较,报告中将再生水的利用大致分为城市和灌溉用水、环境和水产养殖用水、间接含水层补给、工业冷却用水4类;澳大利亚的《污水处理系统指南:再生水的使用》(National Health And Medical Australia et al., 2000)将再生水用途分为直接饮用水、间接饮用水、城市用水(非饮用)、农业用水、休闲娱乐用水、环境用水、工业用水7大类;日本的《污水处理水的再利用水质标准等相关指南》(国土交通省,2005)将再生水的利用分为冲厕用水、绿化用水、景观用水、戏水用水4类;我国的《城市污水再生利用分类》(国家质量监督检验检疫总局,2002)将再生水用途分为城市杂用、景观环境、工业用水、地下水回灌和农业用水5大类.

| 表6 我国再生水回用的相关政策措施 Table.6 Laws and regulations related to water reuse in China |

| 表7 各国再生水回用标准分类 Table.7 Classifications of water reuse st and ards in different countries |

为了便于比较,笔者将各国再生水回用标准统一划分为城市用水、农业用水、工业用水、景观环境用水和饮用性用水6大类.

4.1 城市用水回用标准我国的城市用水分类较细,各主要限值与其他国家差别不大,主要区别在于浊度指标限值偏低、微生物指标和余氯量的限值均较高,此外还有一个明显的特点就是控制指标项目偏多,与之相似的情况还出现在欧盟AQUAREC项目的推荐标准中,指标项过多,但其微生物指标的限值偏低(表 8).

| 表8 各国城市用水回用标准比较(mg · L-1,pH除外) Table.8 Comparison of st and ards for urban water reuse in different countries(mg · L-1,except pH value) |

通过比较可以发现一个明显的特点,各国对农业用水的分类都十分细致,分类情况也反映了各国制定标准时的因地制宜特点.例如,我国农业用水主要侧重在农作物种植用水,而澳大利亚则涉及到了农林牧以及水产业,分类十分详尽.另外,我国的农业用水分类没有对农作物的食用方式进行区分,在执行过程中缺乏针对性和灵活性,不能很好地结合实际农业生产用途选择合适的再生水水质,同时也可能给食品安全留下隐患.从指标限值来看,我国对BOD、微生物指标的限值较高,对SS的限值相对宽松,但仍存在控制指标项目过多的问题,与欧盟类似.基于我国的农业现状,现行的农业用水回用标准执行难度较大,经济适用性和灵活性有待进一步加强(表 9).

| 表9 国内外农业用水回用标准比较(mg · L-1,pH除外) Table.9 The comparison of st and ards for agricultural water reuse in different countries(mg · L-1,except pH value |

相对其他国家,我国对工业用水的分类较为详细,主要指标限值与其他国家没有明显区别,但其他国家关于工业用水的分类主要集中于冷却用水,我国标准中提到的工艺与产品用水的指标限值是否能够真正满足实际的工业过程需求,仍需结合具体的工业过程与工艺以及当地的实际条件和情况确定,建议保留适当的灵活性,以便于标准的顺利执行.同时,我国标准的控制指标依旧太多,建议适当削减,使之既能满足实际需求,又能减轻工业用再生水的处理成本(表 10).

| 表10 各国工业用水回用标准比较(mg · L-1,pH除外) Table.10 The comparison of st and ards for industrial water reuse in different countries(mg · L-1,except pH value) |

通过比较可以看到,其他国家标准多数依据公众是否接触或者是否为限制性用水来划分,而我国对景观环境用水的分类存在不足,缺少对人体是否接触水体的区分,仅根据河道、湖泊、水景来区分水体,难以避免再生水补给水体后可能对人体造成的健康风险,建议对分类做出调整和进一步细化.同样由于缺少前述的分类,导致我国景观环境用水标准中微生物指标限值的设置缺少针对性和灵活性,在实际执行过程中存在潜在的人体健康风险.另外,我国标准依然存在指标项过多的问题,建议精简或细化分类(表 11).

| 表11 国内外景观环境用水回用标准比较(mg · L-1,pH除外) Table.11 Comparison of st and ards for environmental reuse in different countries(mg · L-1,except pH value) |

相对其他国家采用的方式,我国饮用性用水的回用方式对人体可能造成的健康风险更大.各控制指标限值需要综合考虑实际的水体、土壤以及回用方式,而我国目前的标准并没有对此很好地区分,缺少针对性和灵活性,难以在执行中很好地保障回灌水体周围人群的健康安全和生态环境质量,建议结合各地实际情况选取合适的控制指标和限值,削减过多指标项,便于实际执行(表 12).

| 表12 国内外饮用性用水回用标准比较(mg · L-1,pH除外) Table.12 Comparison of st and ards for potable reuse in different countries(mg · L-1,except pH value) |

综合上述比较和分析,各国再生水利用标准中大多都包含pH值、TSS(SS)、BOD、浊度、色度、微生物、余氯等主要控制指标,我国再生水利用标准则被认为是较为特别一类(Li et al., 2009b),除了前面提到的指标外还对TDS、氮磷、阴阳离子以及表面活性剂(LAS)等指标设有限值,这样可能会提高再生水利用过程中的投资费用与运行成本、水质监测难度,同时一些控制指标和限值缺乏针对性和灵活性,需在实际情况下做出一些有针对性的调整和优化.另外,建议加强对再生水回用过程中可能产生的人体健康风险和生态环境风险进行研究和评估,以便进一步细化和完善再生水利用的水质标准.

5 再生水回用工艺及其技术经济分析 (The technologies and cost analysis of water reuse) 5.1 再生水回用工艺分类污水处理通常划分为预处理、初级处理、二级处理和深度处理,而污水再生利用往往都需要经过深度处理才能达到回用标准.深度处理也可称为三级处理,通常定义为二级处理后的进一步处理,其处理工艺主要包括:①过滤;②紫外线处理去除亚硝基二甲胺(NDMA);③硝化;④反硝化;⑤除磷;⑥混凝-沉淀;⑦活性炭吸附;⑧膜技术.

再生水回用的原水通常选择城市污水处理厂的二级生化出水.由表 13可知,国内外采用不同处理工艺的城市污水处理厂的二级出水,其各项指标总体上来说没有明显的规律性差异,均处在一个合理的波动范围.因此,在原水水质基本一致的前提下,影响再生水回用工艺的选取和经济性的主要因素就是再生水用途及其相应的水质目标.针对不同水质目标下的再生水回用应选取适宜的处理工艺,而随着再生水水质目标的提高,处理程度和成本费用也随之增大(表 14).

| 表13 各国城市污水处理厂二级出水水质比较(朱洪涛等,2008; 刘学红等,2008; 苑宏英等,2011; 王正法,2011; 王昊等,2012; 姚奇等,2010; 管策等,2012; Hatt et al., 2013; Natural Resource Management Ministerial Council et al., 2006; Jin et al., 2013; Chien et al., 2012) Table.13 Comparison of the secondary effluent from municipal sewage treatment plants in different countries |

| 表14 各种再生水回用方式及其处理工艺(US EPA,2012) Table.14 Different ways for wastewater reuse and treatment technologies |

由于不同再生水用途所能承受的用水成本并不相同,因此在再生水回用处理工艺的实际选取过程中,不仅要考虑水质达标,同时还要考虑其技术经济适用性.例如,美国加州的一项研究显示(Urkiaga et al., 2008),再生水除去运行维护费用外的平摊成本约为0.575美元 · m-3,这个价格高于传统农业灌溉的承受能力,因而只能用于景观灌溉或其他城市用水.下面我们通过几组典型案例对不同用途的再生水处理工艺的经济性进行比较分析.

5.2 再生水回用案例分析由表 15可知,从工艺上看,国外的再生水处理工艺通常选用较为严格的深度处理工艺,流程较复杂、投资费用和运行成本也较高,出水水质能够充分满足指定的用途和需求.在计算再生水的成本和经济效益时,其他国家通常会将再生水的社会效益和环境效益与再生水的售价一并纳入经济分析(Molinos-Senante et al., 2011; Alcon et al., 2013; Hernández et al., 2006),从一个全面综合的角度评估再生水回用的价值.而在我国,再生水处理工艺的选择缺乏引导,生产者往往基于达标排放和一些基本的回用标准来选择工艺,因而其处理成本较低,并且部分再生水处理后没有明确的用途而直接排放,所以在评估其经济性时通常从节水和减排的角度计算其价值.综上所述,虽然从用途上看,国内外的再生水没有明显区别,但由于针对不同再生水用途的国内外再生水水质标准不同,并不能由此来判定我国和其他国家再生水处理工艺上的优劣.

| 表15 各国再生水回用案例经济性比较(1 US $ =0.751 EURC = =6.17 RMB元) Table.15 Comparison of costs in water reuse projects in different countries |

由于目前国际上对再生水回用还没有一致认同的水质标准,各国通常都是基于本国现有的水资源管理政策,结合实际的水资源需求和使用途径对再生水回用进行分类,并设定相应的水质标准.相比发达国家较为成熟的再生水回用政策法规和标准体系,我国再生水回用仍处于起步阶段,不仅潜力巨大,而且存在许多缺点和不足.主要如下.

(1)政策与法规:我国在再生水利用方面主要依靠执行国家标准和行业标准,缺少系统的政策法规支撑.而其他发达国家和地区,如美国有水权法、供水和用水法规、污水法规及相关环境法规、饮用水水源保护、土地利用、污水回用法规和指南等,分别由EPA、联邦、各州政府部门等发布,各州可在全国性法规框架下根据实际情况颁布自己的再生水法规或指南;在欧洲,由欧洲理事会、欧洲议会颁布了一系列的地表水、地下水、饮用水、城市污水和水框架指令,各成员国可根据自身需求制定再生水回用准则.

(2)标准和分类:我国的再生水利用分为城市杂用、景观环境、工业用水、地下回灌、农田灌溉、绿地灌溉六大类,与美国、澳大利亚相比缺少对饮用性利用的归类,反映了我国在再生水利用上的差异.我国的再生水标准控制项目普遍多于美、欧、澳、日等国家和地区,部分指标的限值设定缺乏灵活性,在再生水项目的建设和实施过程中执行难度较大;同时,我国缺少针对不同用途再生水回用的推荐工艺.

(3)技术与应用:目前国内外再生水回用工艺均以“城市污水厂出水+深度处理”工艺为主.与发达国家相比,我国的再生水回用工艺更为多样化,针对不同原水水质和再生水用途的处理工艺各不相同,在实际工程中较国外再生水处理工艺成本更低,可能原因是目标用途的水质要求以及相关水质标准不同所致,也与缺少推荐工艺的引导有关.

针对上述问题,我国在大力推行污水再生利用的同时,应当积极借鉴其他发达国家的经验教训,构建一套合理的再生水回用标准和相关政策体系.主要建议如下:

(1)健全、完善我国的水资源管理法规,大力鼓励污水再生利用.

(2)修订、完善现有的再生水回用标准,适当精简控制指标项目,鼓励省市和地方政府建立和完善自己的再生水回用标准.

(3)深入研究再生水回用需求,按照分级分类的原则,调研、筛选可满足不同需求的再生水处理工艺,提高再生水处理工艺的技术可行性和经济适用性,促进再生水的推广应用.

| [1] | Alcon F, Martin-Ortega J, Pedrero F, et al. 2013. Incorporating non-market benefits of reclaimed water into cost-benefit analysis: a case study of irrigated mandarin crops in southern Spain[J]. Water Resources Management, 27(6): 1809-1820 |

| [2] | Apostolidis N, Hertle C, Young R. 2011. Water recycling in Australia[J]. Water, 3(3): 869-881 |

| [3] | Bixio D, Thoeye C, De Koning J, et al. 2006a. Wastewater reuse in Europe[J]. Desalination, 187(1/3): 89-101 |

| [4] | Bixio D, Weemaes M, Thoeye C, et al. 2006b. Water Reuse System Management Manual: AQUAREC[M]. Office for Official Publications of the European Communities |

| [5] | Boyjoo Y, Pareek V K, Ang M. 2013. A review of greywater characteristics and treatment processes[J]. Water Science and Technology, 67(7): 1403-1424 |

| [6] | Bryck J, Prasad R, Lindley T. 2007. National Database of Water Reuse Facilities Summary Report. Alexandria, VA: Water Reuse Foundation |

| [7] | Chien S H, Chowdhury I, Hsieh M K, et al. 2012. Control of biological growth in recirculating cooling systems using treated secondary effluent as makeup water with monochloramine[J]. Water Research, 46(19): 6508-6518 |

| [8] | 杜群, 李丹. 2011. 《欧盟水框架指令》十年回顾及其实施成效述评[J]. 江西社会科学, (8): 19-27 |

| [9] | European Commission. 1991. Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment[J]. Official Journal No. L, 135(30): 40-52 |

| [10] | 高华生, 朱建林, 张殿发, 等. 2007. 城市污水再生与景观河道利用工艺方案探讨[J]. 水处理技术, 33(6): 74-76 |

| [11] | Gikas P, Tchobanoglous G. 2009. Sustainable use of water in the Aegean Islands[J]. Journal of Environmental Management, 90(8): 2601-2611 |

| [12] | 管策, 郁达伟, 郑祥, 等. 2012. 我国人工湿地在城市污水处理厂尾水脱氮除磷中的研究与应用进展[J]. 农业环境科学学报, 31(12): 2309-2320 |

| [13] | 管洪艳, 贾权, 杜云霞, 等. 2006. 化工厂排放水的出水与回用[J]. 水处理技术, 32(5): 75-76 |

| [14] | 管洪艳, 贾权, 杜云霞, 等. 2007. 曝气生物滤池法污水深度处理及回用[J]. 水处理技术, 33(2): 74-76 |

| [15] | 国家质量监督检验检疫总局. 2002. 城市污水再生利用分类[S]. 北京: 中国标准出版社 |

| [16] | 国土交通省. 2005. 下水処理水の再利用水質基準等マニュアル[S]. 東京: 国土交通省 |

| [17] | 国土交通省土地·水資源局水資源部. 2013. 平成25年版日本の水資源について. 東京: 国土交通省. 114-115 |

| [18] | 国务院. 2012. 节能减排"十二五"规划[Z]. 2012-08-06.http://www.gov.cn/zwgk/2012-08/21/content_2207867.htm |

| [19] | 国务院. 2013. 城镇排水与污水处理条例[Z]. 2013-10-02. http://www.gov.cn/zwgk/2013-10/16/content_2508045.htm |

| [20] | 国务院办公厅. 2011. "十二五"节能减排综合性工作方案[Z]. 2011-08-31.http://www.gov.cn/zwgk/2011-09/07/content_1941731.htm |

| [21] | 国务院办公厅. 2012. "十二五"全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划[Z]. 2012-04-19. http://www.gov.cn/zwgk/2012-05/04/content_2129670.htm |

| [22] | Hatt J W, Lamy C, Germain E, et al. 2013. NDMA formation in secondary wastewater effluent[J]. Chemosphere, 91(1): 83-87 |

| [23] | Hernández F, Urkiaga A, De Las Fuentes L, et al. 2006. Feasibility studies for water reuse projects: an economical approach[J]. Desalination, 187(1/3): 253-261 |

| [24] | 胡洪营, 魏东斌, 王丽莎, 等. 2008. 污水再生利用指南[M]. 北京: 化学工业出版社. 312 |

| [25] | Jiménez B, Cisneros B E J, Asano T. 2008. Water Reuse: An International Survey of current practice, issues and needs[M]. London: International Water Assn |

| [26] | Jin P, Jin X, Wang X C, et al. 2013. An analysis of the chemical safety of secondary effluent for reuse purposes and the requirement for advanced treatment[J]. Chemosphere, 91(4): 558-562 |

| [27] | Land & Water Australia, Horticulture Australia Limited, Arris Pty Ltd, et al. 2006. Water recycling in Australia: for those seeking more detailed information on recycled water use in Australia, particularly for agricultural and amenity uses.1-16 |

| [28] | 李安峰, 潘涛, 李箭, 等. 2008. 列车卧具洗涤废水处理与回用工程[J]. 水处理技术, 34(8): 88-91 |

| [29] | Li F Y, Wichmann K, Otterpohl R. 2009a. Review of the technological approaches for grey water treatment and reuses[J]. Science of the Total Environment, 407(11): 3439-3449 |

| [30] | Li F, Wichmann K, Otterpohl R. 2009b. Evaluation of appropriate technologies for grey water treatments and reuses[J]. Water Science and Technology, 59(2): 249-260 |

| [31] | 李育宏, 黄建军, 李阳. 2012. 我国再生水利用发展现状分析[J]. 水工业市场, (5): 34-37 |

| [32] | 李燕群, 何通国, 刘刚, 等. 2011. 城市再生水回用现状及利用前景[J].资源开发与市场, 27(12): 1096-1100 |

| [33] | Linsey K S, Maupin M A, Barber N L, et al. 2009. Estimated Use of Water in the United States in 2005[M]. Reston, Virginia: U. S. Geological Survey |

| [34] | 刘学红, 蒋岚岚, 吴林安, 等. 2008. 直接过滤深度处理工艺用于太湖新城再生水回用工程[J]. 中国给水排水, 24(4): 55-57 |

| [35] | 刘祥举, 李育宏, 于建国. 2011. 我国再生水水质标准的现状分析及建议[J]. 中国给水排水, 27(24): 23-25 |

| [36] | Mediterranean Wastewater Reuse Working Group (MED WWR WG). 2007. Mediterranean Wastewater Reuse Report. Mediterranean Wastewater Reuse Working Group |

| [37] | Molinos-Senante M, Hernandez-Sancho F, Sala-Garrido R. 2011. Cost-benefit analysis of water-reuse projects for environmental purposes: A case study for Spanish wastewater treatment plants[J]. Journal of Environmental Management, 92(12): 3091-3097 |

| [38] | Mujeriego R, Compte J, Cazurra T, et al. 2008. The water reclamation and reuse project of El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain[J]. Water Science and Technology, 57(4): 567-574 |

| [39] | National Health and Medical Australia, Australian Government Agriculture and Zealand, Australian and New Zealand Council. 2000. Guidelines for Sewerage Systems: Use of Reclaimed Water[M]. Australia:Australian Government-Agriculture and Resource Management Council of Australia and New Zealand |

| [40] | National Water Commission. 2007. First National Performance Report for Urban Water Utilities Released. Australia:http://archive.nwc.gov.au/media/commission/2007/first-national-performance-report-for-urban-water-utilities-released |

| [41] | National Research Council (NRC) U. S. Committee on the Assessment of Water Reuse As an Approach For Meeting Future Water Supply Needs. 2012. Water Reuse: Potential for Expanding the Nation's Water Supply Through Reuse of Municipal Wastewater[M]. Washington, D. C.: National Academies Press |

| [42] | National Water Commission. 2012. National Performance Report2011-12. National Water Commission |

| [43] | Natural Resource Management Ministerial Council, Environment Protection and Heritage Council, Australian Health Ministers Conference. 2006. NWQMS Australian Guidelines for Water Recycling: Managing Health and Environmental Risks (Phase 1)[M]. National Environment Protection Council Service Corporation |

| [44] | Nolde E. 2000. Greywater reuse systems for toilet flushing in multi-storey buildings-over ten years experience in Berlin[J]. Urban Water, 1(4): 275-284 |

| [45] | Ogoshi M, Suzuki Y, Asano T. 2001. Water reuse in Japan[J]. Water Science and Technology, 43(10): 17-23 |

| [46] | 荣四海, 王学超. 2012. 城市再生水农业利用技术经济分析[J]. 中国农村水利水电, (2): 135-136 |

| [47] | RWTH Aachen University, Department of Chemical Engineering, RWTH-IVT. 2006. AQUAREC-EVK1-CT-2002-00130: Final Project Report. Aachen: RWTH Aachen University |

| [48] | Salgot M, Ertas E H. 2006. AQUAREC-EVK1-CT-2002-00130: Guideline for quality standards for water reuse in Europe. University of Barcelona |

| [49] | Smith A, Khow J, Hills S, et al. 2000. Water reuse at the UK's Millennium Dome[J]. Membrane Technology, 118: 5-8 |

| [50] | The European Parliament and the Council. 2000. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000[J]. Official Journal of the European Communities, L327: 1-71 |

| [51] | United States Environmental Protection Agency (US EPA). 2012. Guidelines for water reuse[M]. Washington, DC; Cincinnati, OH: U. S. Environmental Protection Agency: U. S. Agency for International Development; National Risk Management Research Laboratory |

| [52] | Urkiaga A, Fuentes L, Bis B, et al. 2008. Development of analysis tools for social, economic and ecological effects of water reuse[J]. Desalination, 218(1/3): 81-91 |

| [53] | 王树东, 谭跃海, 黄冬冬, 等. 2012. 双膜系统在化工废水深度处理中的应用[J]. 水处理技术, 38(11): 129-131 |

| [54] | 王昊, 曹国凭, 何绪文, 等. 2012. 水力负荷对潜流湿地去除污水处理厂二级出水中氮磷的影响[J]. 水处理技术, 38(8): 118-121 |

| [55] | 王正法. 2011. 城市污水深度处理回用工艺设计[J]. 给水排水, (S1): 285-287 |

| [56] | Whiteoak K, Boyle R, Wiedemann N. 2008. National Snapshot of Current and Planned Water Recycling and Reuse Rates. Australia: Marsden Jacob Associates |

| [57] | 向颖异, 杨黎. 2011. 昆明市呈贡新城再生水处理与回用工程设计[J]. 中国给水排水, 27(22): 93-96 |

| [58] | 杨京生, 孟瑞明. 2008. 微滤-反渗透工艺在高品质再生水回用工程中的应用[J]. 给水排水, 34(12): 9-13 |

| [59] | 姚奇, 刘岩, 李欢, 等. 2010. 污水处理厂CAST工艺的调试及运行[J]. 环境科技, 23(S2): 45-46 |

| [60] | Yi L L, Jiao W T, Chen X N, et al. 2011. An overview of reclaimed water reuse in China[J]. Journal of Environmental Sciences-China, 23(10): 1585-1593 |

| [61] | 苑宏英, 闫志超, 李银磊, 等. 2011. 北方某城市再生水的原水水质特征调查[J]. 工业水处理, 31(8): 74-76, 79 |

| [62] | 张昱, 刘超, 杨敏. 2011. 日本城市污水再生利用方面的经验分析[J]. 环境工程学报, 5(6): 1221-1226 |

| [63] | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 2002a. 城市污水再生利用城市杂用水水质标准[S]. 北京: 中国标准出版社 |

| [64] | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 2002b. 城市污水再生利用景观环境用水水质标准[S]. 北京: 中国标准出版社 |

| [65] | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 2005a. 城市污水再生利用工业用水水质标准[S]. 北京: 中国标准出版社 |

| [66] | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 2005b. 城市污水再生利用地下水回灌水质标准[S]. 北京: 中国标准出版社 |

| [67] | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 2007. 城市污水再生利用农田灌溉用水水质标准[S]. 北京: 中国标准出版社 |

| [68] | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 2010. 城市污水再生利用绿地灌溉水质[S]. 北京: 中国标准出版社 |

| [69] | 中华人民共和国建设部, 国家质量监督检验检疫总局. 2003. 污水再生利用工程设计规范[S]. 北京: 中国标准出版社 |

| [70] | 中华人民共和国水利部. 2007. 再生水水质标准[S]. 北京: 中国标准出版社 |

| [71] | 中华人民共和国住房和城乡建设部. 2012. 中国城镇排水与污水处理状况公报(2006—2010). 中华人民共和国住房和城乡建设部 |

| [72] | 中华人民共和国住房和城乡建设部. 2013. 住房城乡建设部关于全国城镇污水处理设施2012年第四季度建设和运行情况的通报[Z]. 2013-02-04. http://www.mohurd.gov.cn/zcfg/jsbwj_0/jsbwjcsjs/201303/t20130301_213010.html |

| [73] | 朱洪涛, 文湘华, 黄霞. 2008. 二级出水水质对中试臭氧-微滤工艺运行的影响[J]. 环境科学学报, 28(3): 452-457 |

2014, Vol. 34

2014, Vol. 34