2. 吉首大学生物资源与环境科学学院, 吉首 416000

2. College of Biology and Environmental Sciences, Jishou University, Jishou 416000

随着经济的高速发展,我国城市空气污染问题日趋严重,并以城市群之间大气污染物的相互输送、累积所造成的区域性灰霾尤为突出,已受到社会各界的高度关注(王淑兰等,2005;程真等,2011).已有不少学者对区域大气污染输送开展了研究,如An等(2007)发现,2005年4月3—7日在北京发生的严重空气污染事件中,非北京市区的污染排放对北京市区大气中PM2.5和PM10的浓度贡献分别达到39%和30%;Streets等(2007)用MODEL-3/CMAQ模式预测,2008年奥运会期间周围省市对北京大气中PM2.5的浓度贡献达到34%;张志刚等(2004)利用二维欧拉统计模式模拟了PM10远距离输送和沉降过程;安俊岭等(2012)定量分析了北京、天津和河北四季大气边界层中PM2.5、O3、CO、SO2、NO2和NO的跨界输送通量.这些研究表明,我国城市间大气污染的相互输送作用是非常显著的.因此,准确认识大气污染跨界输送的复杂演化动力机制,对于空气污染预测模型的改善具有积极意义,并有助于建立科学有效的区域大气污染综合防治措施.

对此人们已提出了众多理论和模型用以研究、模拟和预测PM10的跨界输送.这些模型中尽可能详尽地包含了各种大气污染物之间的相互作用及污染物与气象因素之间的相互作用,物理意义明确,并取得了卓有成效的成果(欧阳琰等,2007;王自发等,2008;Chen et al., 2007).然而,这些模式所涉及的计算参数众多、方程繁杂、参数估计工作巨大.同时,由于大气环境的复杂性,模型中许多过程并不明晰,比如,大气化学中化学成分组成、反应速率、反应条件等存在较多不确定性因素.因此,人们对PM10跨界输送的动力过程并没有得到满意的认识,难以准确阐明城市空气污染时空演化所表现出的复杂性、非线性等特征和统计模式.研究表明,城市空气污染时空演变动态过程具有典型的非平衡态耗散特征和普适的分形特征,表现为1/f 噪声、长期持续性、自相似性、标度不变性、多重分形性等新颖的非线性规律(Lee et al., 2006;Lee et al., 2008;Lu et al., 2006;Shi et al., 2008;Shi et al., 2009; Chelani,2012;Jiménez-Hornero et al., 2010).同时这些研究也说明,城市空气污染长期演化动态过程中严重空气污染事件的发生具有偏离泊松过程的特征,并不是孤立的、随机的,而是满足负幂律函数的尖峰胖尾统计分布.因此,在预测和防治严重空气污染发生时,应该更多地考虑系统的分形本质和全局复杂性动态特性.空气污染演化过程中所出现的分形幂律统计分布特征在城市空气质量预测、重污染预警及大气污染防治等方面具有重要的理论和实际意义.因此,进一步探索导致产生分形幂律统计分布规律的动力学机制就具有非常重要的学术价值和实际意义.然而,目前人们对该问题的理解甚少.

笔者前期研究发现,城市空气污染时空演变的宏观动态具有长期持续性和典型分形特征,同时发现空气污染时间演化过程与具有自组织临界(SOC)特性的沙堆系统的崩塌演化之间具有一定的相似性,并建立了两者的类比关系(Shi et al., 2008;2009).进一步根据SOC理论建立了针对静风条件的具有真实物理意义的数值沙堆模型,初步定量模拟了城市空气污染演化中所出现的分形规律(Shi et al., 2009;2013).然而,该污染演化的数值沙堆模型仅仅针对于静风条件下城市自身污染的情况,不适用于探讨污染物跨界输送的情况.

因此,本研究将以舟山市为例,首先研究舟山市大气PM10污染演化宏观动态的统计分布规律;其次在复杂性科学的自组织临界(SOC)理论的概念框架下,建立大气PM10跨界输送模型,研究污染物跨界输送是如何影响舟山市大气PM10污染演化复杂非线性特征的,以阐明舟山市大气PM10污染演化宏观统计分布规律的产生机制,为探索城市大气PM10浓度的非线性演化机制提供新的研究思路和研究方法.

2 研究区域和研究数据(Study area and data)舟山市位于浙江省舟山群岛(29°32′~31°59′ N,121°30′~123°25′ E),舟山群岛由1390个岛屿组成.舟山市位于其中最大面积的岛屿之上,面积468.7 km2,地处长江口南侧、杭州湾外缘的东海海域,背靠上海等大城市和长江三角洲辽阔腹地,渔业、旅游业等成为当地支柱型经济产业.由于产业结构的关系,舟山市本地自身的大气污染源影响较小,但由于其地处长三角区域,易受到长三角地区城市间污染相互输送作用的影响.

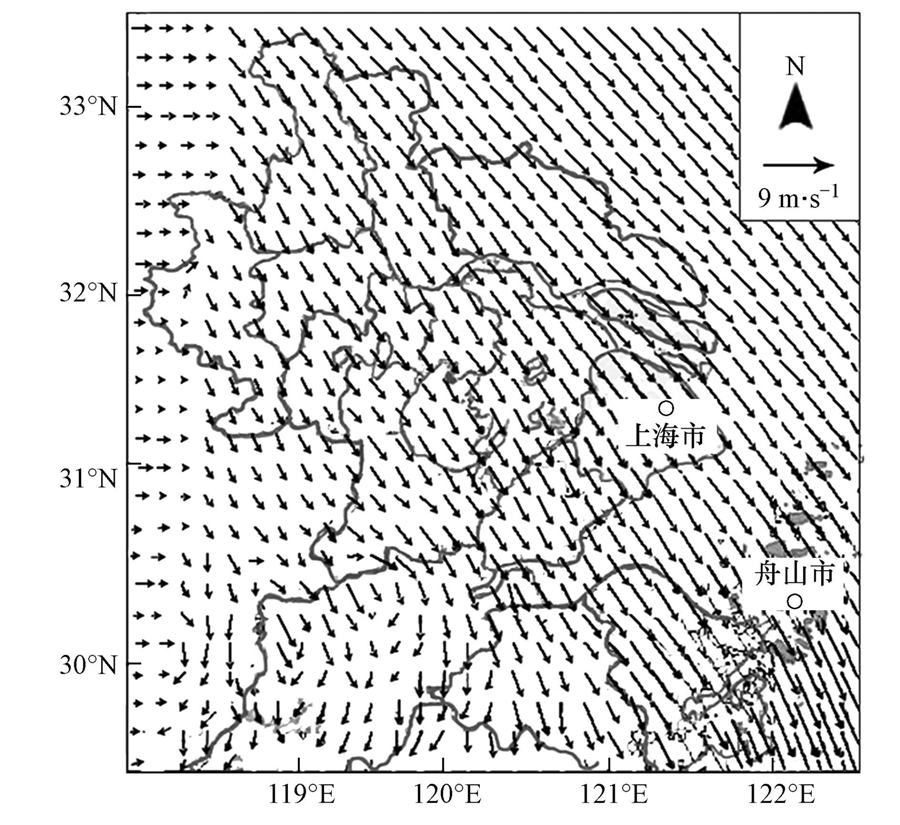

图 1为长江三角洲地区近地面300 m高空1月的平均风场图.由图可知,1月期间,整个长三角地区近地面层以西北气流为主,贯穿整个舟山市.输送气流主要来自西北部内陆地区.海面风速较大,接近6 m · s-1,舟山市平均风速约4 m · s-1.由于高空受地形影响较小,300 m处的平均风场较低层平直、均匀.长三角地区盛行西北风,存在明显的西北-东南的输送气流(王艳等,2008a;2008b),舟山市处于长三角地区的下风向,空气质量较差.因此,1月期间,舟山市大气质量主要受到区域大气污染输送的影响,舟山市也成为最典型的受到区域外来大气污染输送影响的城市之一.本研究选取2012年1月的PM10小时平均浓度为研究数据,数据来源于舟山市环境保护局.

|

| 图 1 长江三角洲地区300 m 高空1月的月均风场图 Fig. 1 Monthly mean wind field(January)at height above 300m in Yangtze River Delta |

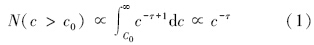

人们在研究事件发生规模的统计规律中发现了Gutenberg-Richter幂律关系.如果某一事件的发生规模在统计上表现出幂律分布,则认为是可能出现自组织临界(SOC)行为的一个显著标志.这通常描述为事件发生的频率随事件的规模大小而呈现幂指数下降.对城市空气污染来说,如果具有相类似的特征,则应满足如下关系(Shi et al., 2009;2013):

自组织临界(SOC)理论是Bak等(1987)为解释复杂系统的非线性宏观特征提出的新概念.这类系统包含着众多的发生短程相互作用的组元,在外界输入的能量和物质驱动下,能自发向一种宏观动力学稳定的临界状态演化,称之为自组织临界状态.在此临界状态下,一个小的扰动可能通过连锁反应而对系统中大量数目的组元发生影响,从而导致大规模事件的发生.虽然这类系统发生的小事件比大事件多,但由于长程相互作用的影响,遍及所有规模的连锁反应成为动态特征的一个必不可少的部分.因此,所有的时空关联函数都是幂律的,长程相关性、1/f噪声、分形等非线性结构特征在宏观上就涌现出来.关于SOC理论的应用,近年来取得的进展令人瞩目.研究发现,许多自然与社会现象,如沙堆、地震、森林火灾、滑坡灾害、交通流等都具有稳定的分形分布规律,这些分形规律的形成可以在SOC动力学理论框架下进行解释(Bak et al., 1989;Turcotte et al., 2004).同时,在这些领域中SOC特性的发现意味着这些复杂现象演化中所出现的或大或小的灾变事件遵循同一动力学发生机制,极端事件的发生概率不能忽略,并可以通过小的灾变事件的发生概率进行风险评估.

3.3 基于SOC理论的大气PM10跨界输送模型作者前期研究发现(Shi et al., 2009),自组织临界机制可以很好地解释空气污染的长程相关性和标度不变特征,并在此基础上建立了宏观空气污染过程的沙堆模型,对城市空气污染宏观演化的分形结构进行了准确的模拟.然而,该模型的主要驱动是城市自身的污染源,并没有考虑城市以外的污染跨界输送,因此,仅仅适用于某个城市自身污染源占主导地位的情况.如果某个城市大气污染主要来自于外来污染源的长程输送时,该模型就不适用.为了描述大气PM10跨界输送过程,本文基于SOC理论,在前期研究的基础上建立了新的大气PM10跨界输送数值沙堆模型.

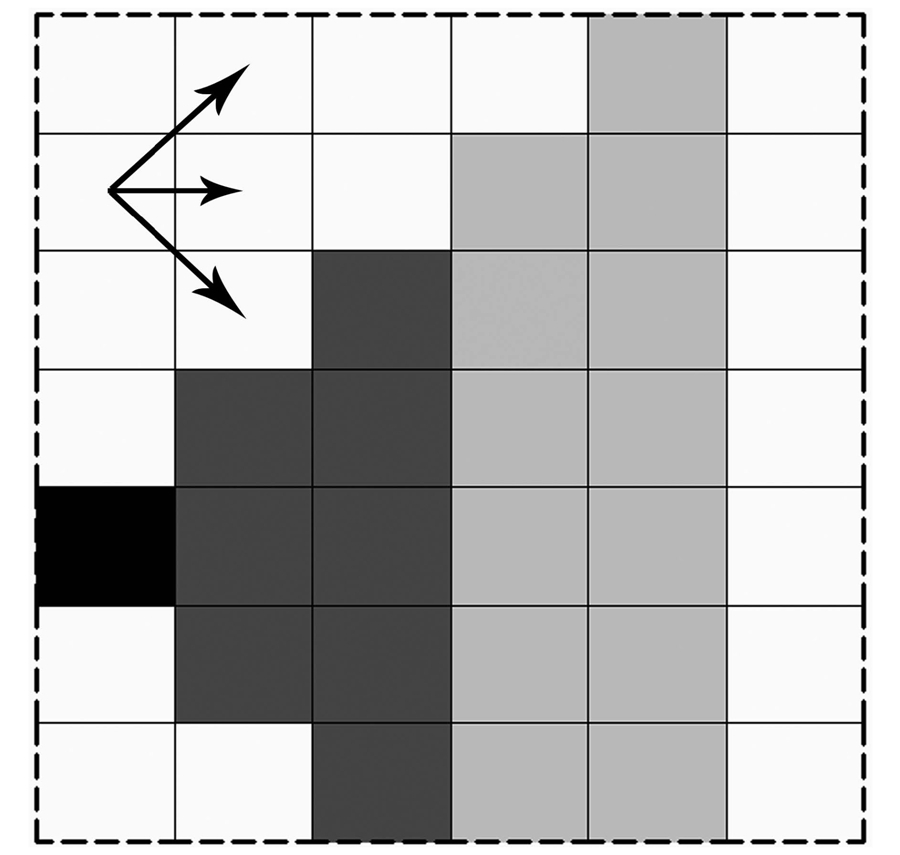

将所研究的城市大气空间投影在地表面,形成二维开放平面,用L×L的二维方格子表示.该二维格子的某一个格点具有一定的数值h(i,j),这表示城市某一空间位置(i,j)上方的PM10总量为h(i,j).模型包含以下几个主要动力机制.

3.3.1 区域污染输送机制随机向L×L格子最左边一列中任意一个格子投加一粒“污染物”沙粒,这表征从城市左侧的外部区域通过长程输送而来的污染物( Δh1 ).

这一崩塌规则表征了跨界输送PM10在城市大气系统中的迁移扩散过程.当某一位置(i,j)的PM10总量h(i,j)达到某一临界值hc时,该位置处的污染物将处于临界不稳态,并按照以下崩塌规则向周围进行迁移扩散:

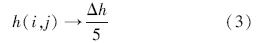

在本文的模型中,为了简化起见,假设污染物在风力作用下,始终沿着右侧方向进行输送.公式(3)说明,当某处的PM10迁移扩散后,该位置上仍将保留有部分的PM10,大小设定为输送而来的污染物的1/5.公式(4)~(6)则表明,位置(i,j)处的PM10主要向其右侧的3个近邻格点进行扩散,即(i+1,j+1),(i+1,j)和(i+1,j-1).同时,迁移扩散的PM10在空间输送过程中,由于物理沉降、碰并、凝结、化学反应等因素,将会带来一定的PM10损耗,损耗量σ设定为1%,因此,该模型将是局域不守恒的.具体的迁移扩散机制反映在图 2中.

|

| 图 2 大气PM10跨界输送模型的迁移扩散机制示意图 Fig. 2 Schematic diagram showing a simple deterministic model of trans-boundary PM10 pollution |

一些大气活性气体,在大气中通过复杂的化学反应将会产生二次颗粒物,这在大气污染模拟过程中必须加以考虑(王丽涛等,2012).研究发现,目前长三角地区城市间输送的颗粒物中30%~50%是由硫酸盐、硝酸盐、二次有机气溶胶等构成的二次颗粒物(黄侃,2010;崔虎雄等,2013; 王倩等,2013).为了表征二次颗粒物的生成,我们考虑随机向L×L格子中任意一个格子投加一粒“污染物”沙粒,这表征从城市中通过化学反应生成的二次颗粒物( Δh2 ).

二次颗粒物生成之后,一旦某一位置(i,j)PM10污染物的总量h(i,j)达到某一临界值hc时,该位置处的污染物将处于临界不稳态,并按照3.3.2节崩塌规则中公式(3)~(6)向周围进行迁移扩散.崩塌规则持续演算直到形成一个新的全局性稳定态,即所有的h(i,j)< hc.

3.3.4 大气自净机制在大气自净作用下,我们考虑大气中PM10污染物将在各种物理、化学作用机制下进行衰减.为了表示大气的自净能力,投入方格中污染物的量将随时间衰减.假定按一阶指数衰减模式进行,即每次投加污染物后:

当所有格点都达到稳定态时,新投加一粒“污染物”沙粒,按照上述4个动力机制依次重复上述步骤,继续让系统的演化进行下去.系统的演化过程中会形成一系列的各种大小的崩塌.模型中主要研究的物理量-崩塌大小s定义为:每投放一次污染物,发生一次崩塌所影响的格子总数.如果PM10的输送过程处于自组织临界态,s与其概率分布函数P(s)之间一般满足幂次关系,即 P(s)∝s-α .

本研究中,参照自组织临界理论中经典的Bak-Tang-Wiesenfeld(BTW)沙堆模型(Bak et al., 1987;Turcotte et al., 2004),我们设定 Δh=1 和hc=4.

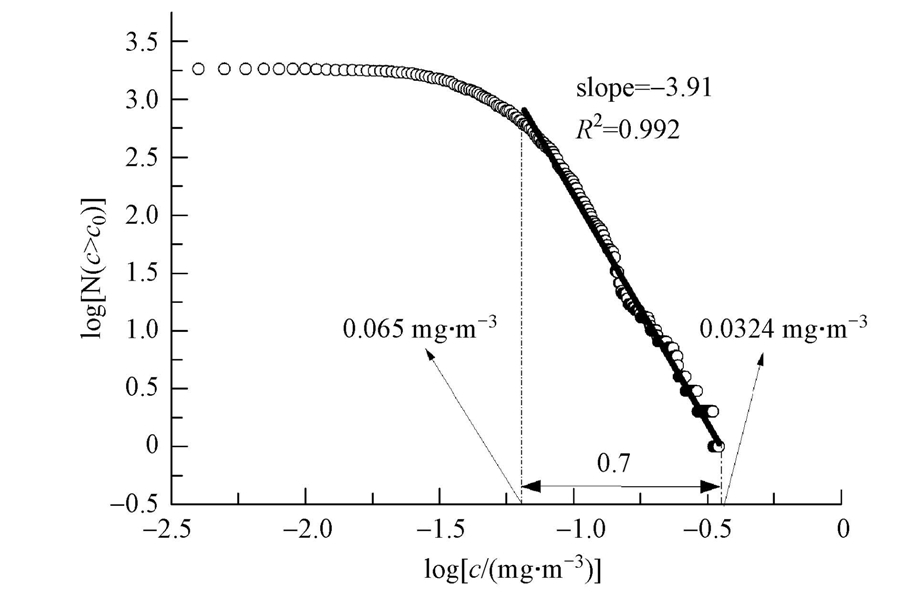

4 结果与讨论(Results and discussion) 4.1 PM10污染浓度频度统计分布根据公式(1),首先计算了舟山市PM10小时平均浓度的累计频度分布,结果如图 3所示.在浓度值较大的区间,利用最小二乘法对各数据点进行线性回归,发现PM10小时污染浓度值在0.065~0.324 mg · m-3范围时,PM10小时平均浓度的频度分布关系为:logN(c>c0)=-1.73-3.91log c,R2=0.992.可见,舟山市1月份期间,PM10小时平均浓度c与大于该污染浓度值的监测数据所出现的次数之间存在着良好的负幂律分布关系.该幂律统计分布的标度指数τ为3.91,双对数坐标上线性区间(即标度不变区间)的数量级跨度为0.7.

|

| 图 3 舟山市PM10污染小时平均浓度的频度统计分布 Fig. 3 Frequency analysis of PM10 pollution |

同时也发现,污染浓度小于0.065的区域显著偏离幂律关系,出现这种情况的主要原因为:统计的小时平均浓度忽略了大量低于小时尺度内空气中表现出的较小污染浓度值,大多数小污染浓度点的丢失导致了线性关系的偏离,这种现象降水过程中也发现过(Peters et al., 2006).

4.2 模型模拟结果从4.1节的研究结果来看,舟山市大气PM10小时平均浓度的波动并不具有随机性特征,而是在0.065~0.324 mg · m-3浓度范围内具有标度不变特征,统计上服从典型的分形幂律分布.然而,宏观上看,舟山市PM10污染物长期演化动态过程中的确定性分形幂律分布是什么动力机制导致的呢?

程真等(2011)利用CALPUFF空气质量模型,初步模拟测算了长三角地区城市间一次污染跨界输送的影响.结果表明,在1月份,舟山市受本地自身污染源影响较小,而受到外来污染输送的影响较大,其中,PM10的外来污染源的贡献达到83%.既然已有研究证明舟山市大气PM10浓度的长期演化受到区域PM10的长程输送的影响,结合SOC理论,很自然地考虑到1月份期间舟山市大气PM10小时平均浓度长期波动所遵循的幂律统计分布规律可能是长程输送的PM10污染物自组织演化的结果.如果跨界输送的PM10演化动力主要受大气系统内禀SOC机制控制,那么大气系统这一开放巨系统(其中包含的众多发生短程相互作用的组元)会自发向着某个临界状态演化.一旦达到临界状态,将通过与外界能量和物质的交换,PM10的演化趋势将在一定时段内锁定在这个临界动力状态下.在该临界状态,大气系统中的一个微小扰动都有可能在大气系统中诸多组元间引起连锁反应,产生极大的影响,从而导致高浓度PM10的生成.

|

| 图 4 由大气PM10跨界输送模型模拟计算获得的崩塌大小统计分布 Fig. 4 Avalanche size distribution for the PM10 pollution s and model when k=0.059 |

为了验证该猜测,本文根据所建立的大气PM10跨界输送模型进行数值模拟研究.为了保证计算有严格的统计意义,且真实反映数值沙堆系统的演变趋势,首先选取了网格规模为50×50的二维网格,网格点初始赋值为0,当演化时间步(即污染物的加入次数)达到106次才开始进行统计,共统计107次演化时间步的崩塌.让该模型最初演化106次,主要目的是使系统进入非平衡稳定态,其崩塌结果在统计分析中忽略,仅分析后面107次演化的崩塌结果.

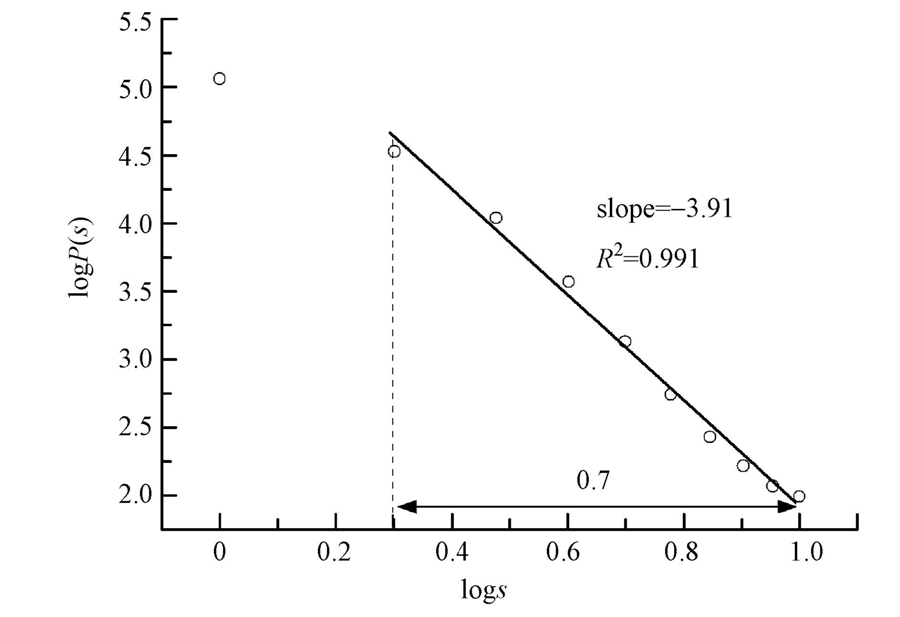

当k=2.55×10-3时,系统崩塌大小s统计分布的模拟结果如图 4所示.模拟结果表明,崩塌大小s与其统计频度P(s)存在显著的幂律关系,能用 P(s)∝s-α 进行描述.标度指数可以用最小二乘法进行拟合,结果为3.91.在对数崩塌大小(即logs)尺度上的标度不变区间的数量级约0.7.对比图 3和图 4可以发现,幂律指数和无标度区间这两个重要参数的模拟值与实际值几乎完全吻合.我们强调,模型中k值是PM10的时间衰减系数,其数值大小仅仅与PM10在大气环境中的自净能力有关,属于PM10污染演化系统的内在参量.因此,基于SOC理论建立的大气PM10跨界输送模型能很好地模拟出PM10演化的分形幂律统计分布规律.

4.3 讨论Per Bak认为分形幂律规律来源于复杂系统的SOC机制,反之也可把分形幂律规律作为动力临界状态的指针(Bak et al., 1987;1989).从复杂性理论来看,跨界输送PM10的时间演化过程是开放、耗散的大气巨系统在人为污染作用下的复杂现象,其形成与演化既受到微观的物理化学等机制的作用,同时也表现为宏观、整体性系统动力学的结果.

为了进一步说明跨界输送的PM10污染演化出现分形幂律分布的SOC动力机制,可首先将其与沙堆作类比.真实沙堆系统是SOC的典型范例.由Frette等(1995)进行的试验,采用在圆盘上逐粒加沙的方式构造沙堆,当沙堆的倾角在临界角附近时,加入的沙粒数量与落在边缘之外的数量总体上达到平衡,沙堆停止增长.此时对新添加沙粒的响应是临界态的,沙粒可能固定在沙堆上,也可能引起小范围沙粒的滑动,还可导致更大规模的崩塌,但宏观上来看,总是呈现崩塌规模与出现频率成反比的幂律关系.对于真实沙堆系统而言,系统的输入是持续投入的沙粒(持续、无规律、微小),系统内部多组分之间的作用力为沙堆中沙粒之间的相互挤压力,系统的输出是沙堆中滑落的沙粒,产生的宏观效应是沙堆崩塌(崩塌规模有小有大,呈现分形幂律分布);而对于跨界输送的PM10污染演化来说,系统的输入是城市外界持续输入的PM10污染物(持续、无规律、微小),系统内部多组分之间的作用力为PM10污染浓度在局域空间的叠加作用,系统的输出是PM10污染物的沉降、清除作用,产生的宏观效应是各种空气污染事件(PM10污染浓度有小有大,呈现分形幂律分布).

从区域大气环流的形势来看,冬季季风的活动对长江三角洲地区污染物的中尺度传输有着非常重要的影响(王艳等,2008a).1月期间,长江三角洲地区基本处于冷空气的控制,下沉气流较强,大气中性稳定,对流作用较弱,区域从低层到高层都是盛行西北风,大气污染物水平输送场特征明显,大气输送的方向为西北-东南(王艳等,2008b).舟山市处于长三角地区的下风向,因此,1月期间舟山市大气质量主要受到区域大气污染输送的持续稳定影响.

这样,在1月期间区域气象条件的主导控制下,舟山市区PM10污染演化的SOC机制可按如下过程进行理解:在舟山市区大气系统中,外源性污染物通过区域性的西北-东南方向的大气输送通道,持续地向舟山市输送大气污染物,同时一些大气活性气体,也将在城市大气中通过复杂的化学反应产生二次颗粒物.一次和二次PM10进入舟山市区大气系统,这个过程类似于向一个平板某一边界上持续投入沙粒,这是大气污染系统演化的直接驱动力.在区域性风场等大气系统作用下,PM10在城市空气中向某一主导方向迁移扩散.在某一时刻可能使得较多PM10浓缩于某一局部空间,形成微观较高污染物浓度的局域污染气团.这些微污染气团由于扩散和对流等作用在空气微时空尺度上传输,当微污染气团传输到一个新的位置时,如果这个新的位置空气污染物浓度较低,从而污染气团被消散.如果这些微污染气团附近的空气污染物浓度也较高,则污染气团内污染物进一步浓缩,得到一个更高的污染物浓度.依次推之,如果系统达到某一临界点,原理上讲,任何一个小的波动都可能触发一个链式反应,在局部空间内形成较严重的污染事件,类似于沙堆中的崩塌事件.舟山市PM10小时平均浓度的累计频度分布表现为类似Gutenberg-Richter幂律定律的关系,这也是类似于沙堆SOC系统所具有的通性.因此,高浓度PM10污染的形成有可能源于大气系统内部的非线性叠加作用,是区域非线性大气系统在宏观尺度上的一种涌现现象.

值得注意的是,舟山市1月期间盛行的西北风场主导作用,在上述大气PM10跨界输送的自组织演化过程中,不仅仅只起到区域大气污染物输送的作用.期间也带来了降水过程,一部分PM10由于降雨洗刷脱离大气系统,或者由于在大风中碰并、凝结等过程形成更大粒径的粒子,当空气动力学直径最终大于10 μm,此时颗粒物就不再属于PM10的范畴,最终通过沉降等方式脱离大气系统,甚至由于化学反应逐步转化成其他气态物质.这些因素也即是大气自净作用.虽然这些过程很复杂,具有不确定性,但这些过程都有一个宏观的最终表现结果,就是使得大气中高浓度的PM10污染将会随时间消减.大气自净作用机制的存在,使得大气PM10跨界输送的自组织机制与传统沙堆SOC物理系统完全不同.本研究提出的物理模型和传统描述SOC系统的沙堆模型有何区别与联系,尚需要进一步研究确定.

5 结论(Conclusions)舟山市本地自身大气污染源影响较小,其大气污染主要来源于长三角地区城市间污染物的相互输送.研究表明,舟山市大气PM10小时平均浓度的波动在0.065~0.324 mg · m-3范围内呈现出典型的分形幂律分布统计规律,具有标度不变特征.本研究进一步以SOC理论为基础,从宏观整体性的角度入手,略去了众多微观物理化学机制,围绕区域污染输送机制、二次颗粒物生成机制、城市内污染迁移扩散机制、大气自净机制这4个主导动力机制,组建非线性关联迭代算法,从而构建大气PM10跨界输送模型.该动力模型的模拟结果定量地解释了舟山市大气PM10污染浓度宏观动态的分形幂律统计分布规律.1月期间,在区域性西北风场主导控制下,舟山市大气系统中,外界区域输送的PM10污染物长期演化动力受内禀SOC机制主导控制,PM10污染过程会自发向着某个临界状态演化.一旦达到临界状态,将通过与外界能量和物质的交换,PM10的演化趋势将在一定时段内锁定在这个临界动力状态下.在该临界状态,大气系统中的一个微小扰动,都有可能在大气系统中诸多组元间引起连锁反应,产生极大的影响,从而在宏观时间尺度上涌现出高浓度PM10污染.本课题的研究将从复杂性科学的角度为探索城市PM10跨界输送的演化机制提供新的研究思路和研究方法.

致谢: 衷心感谢两位匿名审稿人的耐心评阅和建设性的修改意见.

| [1] | 安俊岭,李健,张伟,等. 2012.京津冀污染物跨界输送通量模拟[J].环境科学学报,32(11): 2684-2692 |

| [2] | An X,Zhu T,Wang Z,et al.2007.A modeling analysis of a heavy air pollution episode occurred in Beijing [J].Atmospheric Chemistry and Physics,7: 3101-3114 |

| [3] | Bak P,Tang C,Wiesenfeld K.1987.Self-organized criticality: an explanation of the 1/f noise [J].Physical Review Letters,59(4): 381-384 |

| [4] | Bak P,Tang C.1989.Earthquakes as a self-organized critical phenomenon [J].Geophysical Research,97(B11): 15635-15637 |

| [5] | Chelani A B.2012.Persistence analysis of extreme CO,NO2 and O3 concentrations in ambient air of Delhi [J].Atmospheric Research,108: 128-134 |

| [6] | Chen D S,Cheng S Y,Li J B,et al.2007.Application of LIDAR technique and MM5-CMAQ modeling approach for the assessment of winter PM10 air pollution: a case study in Beijing,China [J].Water,Air and Soil Pollution,181(1/4): 409-427 |

| [7] | 程真,陈长虹,黄成,等.2011.长三角区域城市间一次污染跨界影响[J].环境科学学报,31(4): 686-694 |

| [8] | 崔虎雄,吴迓名,段玉森,等.2013.上海市浦东城区二次气溶胶生成的估算[J].环境科学,34(5): 2003-2009 |

| [9] | Frette V,Christensen K,Malthe A,et al.1995.Avalanche dynamics in a pile of rice [J].Nature,379(6560): 49-52 |

| [10] | 黄侃.2010.亚洲沙尘长途传输中的组分转化机理及中国典型城市的灰霾形成机制 .上海: 复旦大学.1-199 |

| [11] | Jiménez-Hornero F J,Jiménez-Hornero J E,Gutiérrez de Ravé E,et al.2010.Exploring the relationship between nitrogen dioxide and ground-level ozone by applying the joint multifractal analysis[J].Environmental Monitoring and Assessment,167(1/4): 675-684 |

| [12] | Lee C K,Juang L C,Wang C C,et al.2006.Scaling characteristics in ozone concentration time series (OCTS)[J].Chemosphere,62(6): 934-946 |

| [13] | Lee C K,Lin S C.2008.Chaos in air pollutant concentration (APC) time series[J].Aerosol and Air Quality Research,8(4): 381-391 |

| [14] | Lu W Z,Wang X K.2006.Evolving trend and self-similarity of ozone pollution in central Hong Kong ambient during 1984—2002[J].Science of the Total Environment,357(1/3): 160-168 |

| [15] | 欧阳琰,蒋维楣,刘红年.2007.城市空气质量数值预报系统对PM2.5的数值模拟研究[J].环境科学学报,27(5): 838-845 |

| [16] | Peters O,Neelin J D.2006.Critical phenomena in atmospheric precipitation[J].Nature Physics,2(6): 393-396 |

| [17] | Shi K,Liu C Q,Ai N S,et al.2008.Using three methods to investigate time-scaling properties in air pollution indexes time series[J].Nonlinear Analysis: Real World Applications,9(2): 693-707 |

| [18] | Shi K,Liu C Q,Ai N S.2009.Monofractal and multifractal approaches in investigating temporal variation of air pollution indexes[J].Fractals,17(4): 513-521 |

| [19] | Shi K,Liu C Q,Li S C.2013.Self-organized criticality: emergent complex behavior in PM10 pollution[J].International Journal of Atmospheric Sciences,Article ID 419694,doi: 10.1155/2013/419694 |

| [20] | Streets D G,Fu J S,Jang C J,et al.2007.Air quality during the 2008 Beijing Olympic Games[J].Atmospheric Environment 41(3): 480-492 |

| [21] | Turcotte D L,Malamud B D.2004.Landslides,forest fires,and earthquakes: examples of self-organized critical behavior[J].Physica A,340(4): 580-589 |

| [22] | 王丽涛,潘雪梅,郑佳,等.2012.河北及周边地区霾污染特征的模拟研究[J].环境科学学报,32(4): 925-931 |

| [23] | 王淑兰,张远航,钟流举,等.2005.珠江三角洲城市间空气污染的相互影响[J].中国环境科学,25(2): 133-137 |

| [24] | 王艳,柴发合,刘厚凤,等.2008a.长江三角洲地区大气污染物水平输送场特征分析[J].环境科学研究,21(1): 22-29 |

| [25] | 王艳,柴发合,王永红,等.2008b.长江三角洲地区大气污染物输送规律研究[J].环境科学,29(5): 1430-1435 |

| [26] | 王倩,陈长虹,王红丽,等.2013.上海市秋季大气VOCs对二次有机气溶胶的生成贡献及来源研究[J].环境科学,34(2): 424-433 |

| [27] | 王自发,庞成明,朱江,等.2008.大气环境数值模拟研究新进展[J].大气科学,32(4): 987-995 |

| [28] | 张志刚,高庆先,韩雪琴,等.2004.中国华北区域城市间污染物输送研究[J].环境科学研究,17(1): 14-20 |

2014, Vol. 34

2014, Vol. 34