脱水污泥是污水处理厂污水处理的副产物,它是一种由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体等组成的非均质体,成分较为复杂.目前,我国大多数城镇污水处理厂常采用的方法是将污泥适当浓缩后再进行土地填埋,但这种处置方法存在土地资源浪费、填埋场渗滤液污染及填埋场废气污染等问题(吴敏等,2007).随着工业化和城市化的快速发展,污泥产生量日渐庞大,但目前处理水平有限,因此,城市污泥如果得不到及时有效的处理与再利用,不仅是一种资源的浪费,还会成为环境污染的一大隐患(盛倩等,2011;张婷敏等,2012).

粉绿狐尾藻作为一种常见的水生植物,同时也是利用生态湿地净化污水的副产品(左进城等,2009),对其常用的处理方法是风干后制作生物能源或动物饲料,但处理成本较高,不适宜作为长期的处理措施.为了不影响湿地技术发展和对环境造成二次污染,应亟需开发水生植物(狐尾藻)的其它用途.

综合考虑脱水污泥和湿地植物处理的问题,利用蚯蚓特殊的生态学功能及其与环境中微生物的协同作用来构筑生物反应器(吴敏等,2007),将污泥和植物中的有效养分高效地转化为生物有机肥,既可以为污泥资源化和产业化提供技术支持,又能够达到同步处理两种废弃物的目的,对建设有生态湿地的中小型城镇污水厂来说,是一种理想的处理方法.但污泥与狐尾藻的含水量较高,同时污泥过细的颗粒组分也不利于蚯蚓的生存,需要外源添加一些物质来改善其结构,提高蚯蚓堆肥的处理效率(唐继华等,2013).

作为一种常用的物理填料,珍珠岩具有价格便宜,孔隙度大等特点,其颗粒表面的许多空洞为保持水分和营养成分提供了丰富的表面积,能够有效地改善污泥颗粒组分过细等问题,改善污泥及其混合物中蚯蚓的生存环境(井强山等,2008).因此,本研究以脱水污泥-狐尾藻为处理对象,通过添加珍珠岩来改善混合物的物理性状,利用蚯蚓反应器对两种废弃物进行同步处理,作为对污泥-湿地植物资源化模式的一种尝试.

2 材料与方法(Materials and methods) 2.1 试验材料供试污泥样品为浙江省临安污水处理厂脱水污泥,其理化性质见表 1.供试植物为狐尾藻,采自临安污水厂尾水生态湿地,其含水量为89.62%.珍珠岩购自杭州市园艺市场,其含水量为1.23%,容重0.12 g · cm-3.供试蚯蚓为“太平二号”,取自扬州大学农场,引种后室内驯化繁育3个月以上.

| 表1 试供污泥理化性质 Table 1 Properties for sludge in the test |

采用室内培养试验,设计不同的珍珠岩添加比例,分别为2%、4%、8%、12%和16%,同时以未添加珍珠岩的处理作为对照(CK),各处理重复3次.反应容器规格为上直径13.5 cm、下直径9.5 cm、高11 cm的塑料盆,底部有透水孔并垫有滤纸,防止蚯蚓逃逸.

试验前处理:将狐尾藻粉碎成0.5~1.0 cm小块,以m(污泥)∶ m(狐尾藻)=70 ∶ 30混合均匀,再将其与不同比例的珍珠岩混合均匀后装入反应容器内,保持每个样品在自然垒结状态下体积一致,保持在反应容器内标签对应的刻度“7.5(相对体积)”,容器中加入20条生长情况基本一致的太平二号蚯蚓.各处理均在常温、阴暗处进行,试验周期为15 d.

试验观测并记录反应器中混合物体积和质量变化情况;测定收获前后鲜样pH和EC值,风干样测定有机质、碱解氮、速效磷和重金属,试验结束后测定蚯蚓体内的重金属含量.

理化性质测定参考土壤农化分析相关方法(鲍士旦,2000):pH和EC值采用Mettler-Toledo型pH计测定;有机质采用重铬酸钾外加热法测定;碱解氮采用碱解扩散法测定;速效磷采用NaHCO3浸提,钼锑抗比色法测定;重金属以HNO3-HClO3-HF(5 ∶ 1 ∶ 1)消煮后采用ICP-MS进行测定.

2.3 数据处理采用Excel 2010和SPSS 17.0软件进行数据处理和统计分析,Duncan法进行多重比较,不同字母表示处理间差异显著(p<0.05).

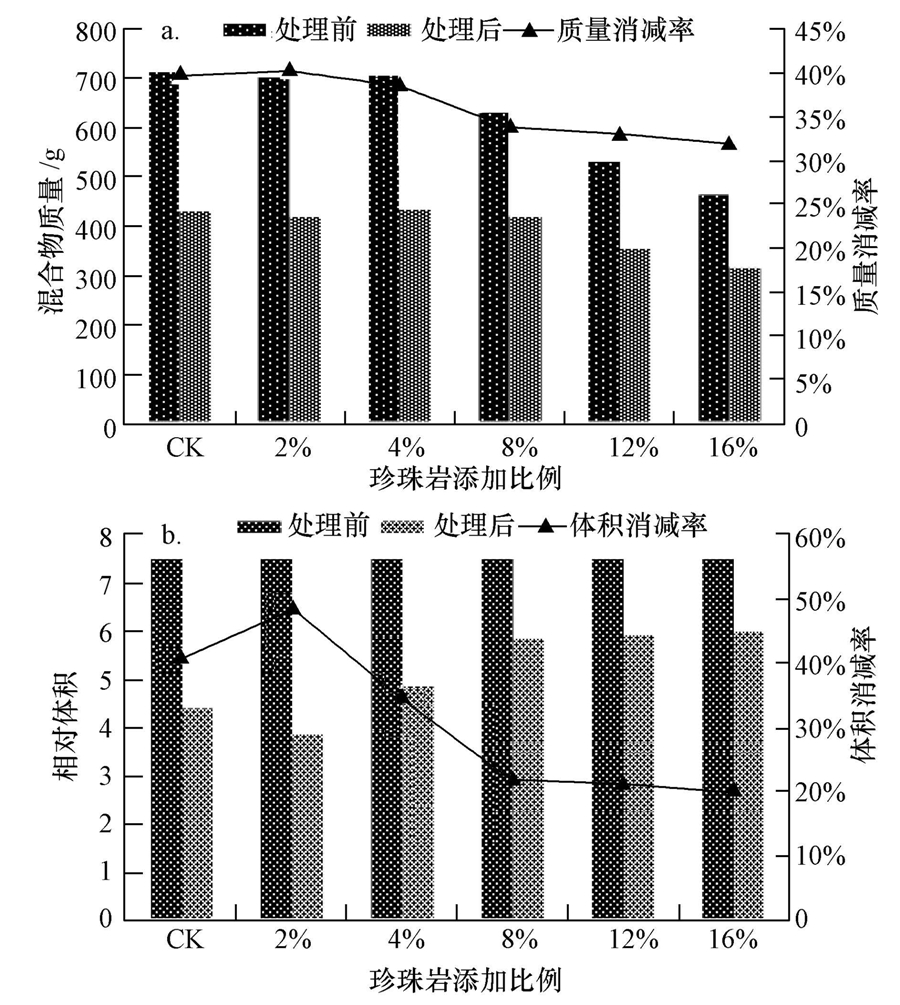

3 结果与分析(Results and analysis) 3.1 蚯蚓生物反应器处理前后混合物的减量化情况如图 1a所示,与反应前各试验组相比,混合物质量在处理后均呈不同程度的下降,降幅在32.14%~40.42%之间,但组间差异不明显.各试验组混合物体积在处理后呈显著下降的趋势(图 1b).其中,最大降幅为2%珍珠岩组的48.67%,其次为CK处理的41.33%和4%珍珠岩组的35.34%,其余3组降幅在20.00%~22.00%之间,组间差异不明显.此变化趋势可总结为:随珍珠岩添加比例的增大,处理后混合物体积降幅呈减小的趋势,最终当珍珠岩比例上升到一定值后,混合物体积降幅趋于一个相对稳定的水平.

|

| 图 1 不同比例珍珠岩处理混合物质量减量化(a)和体积减量化(b)情况 Fig. 1 Perlite proportions for weight reductioin(a) and volume reductioin(b)of treated products |

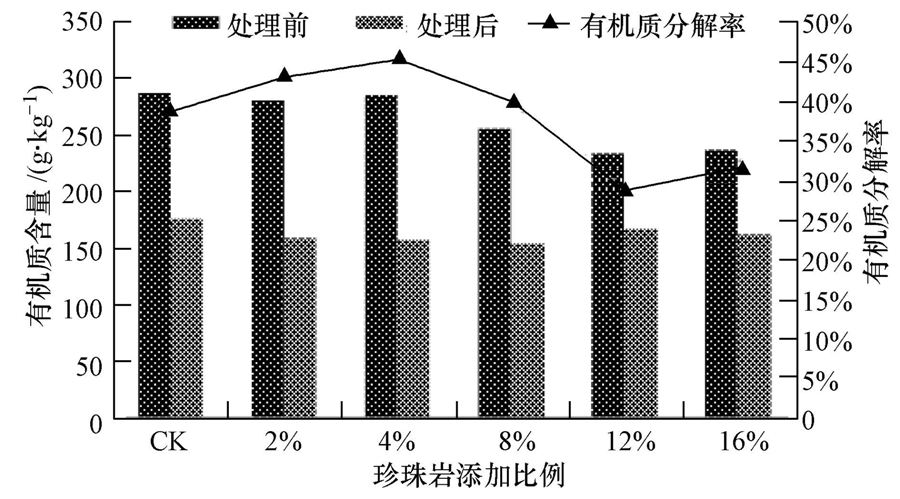

如图 2所示,混合物中有机质含量均表现为显著降低,降幅在28.76%~45.40%之间,最大降幅为4%珍珠岩组.

|

| 图 2 不同比例珍珠岩处理混合物有机质减量化情况 Fig. 2 Perlite levels for OM changes of treated products |

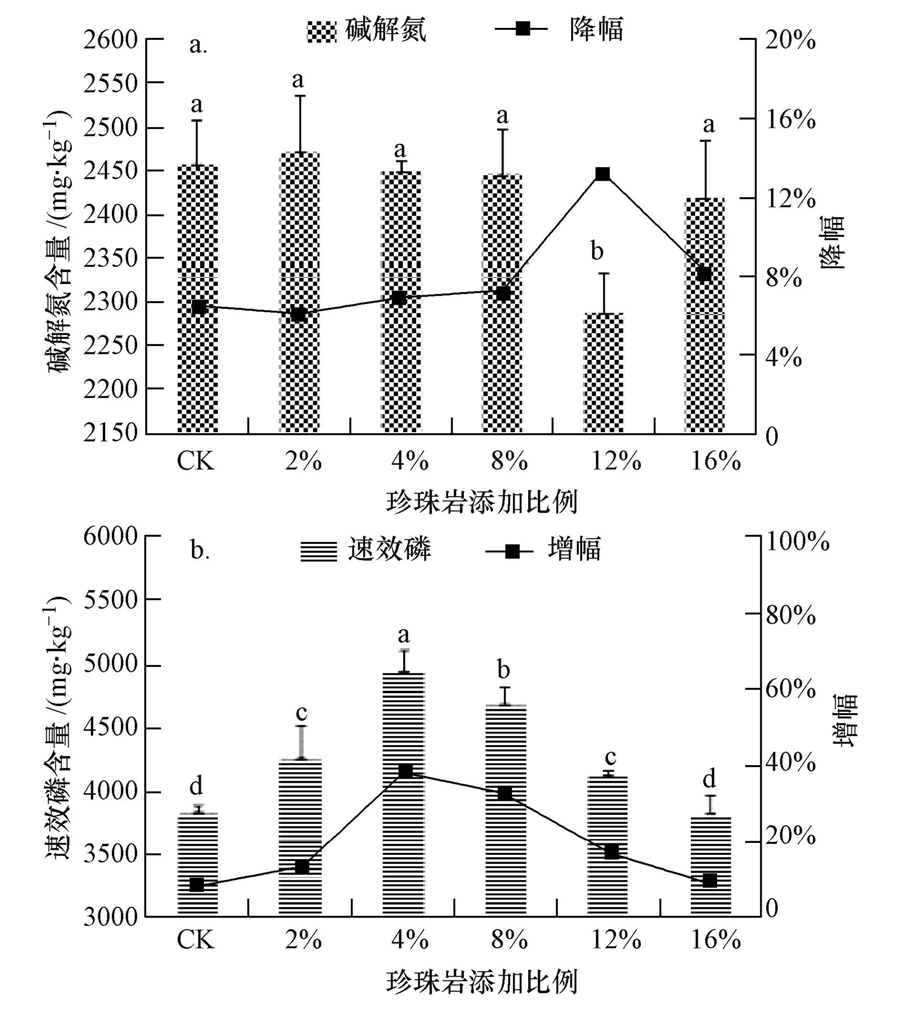

经蚯蚓生物反应器处理后,混合物中碱解氮与速效磷的含量发生了显著变化.与纯污泥(表 1)相比,各试验组中碱解氮均呈不同程度的下降(图 3),降幅在6.05%~13.08%之间.混合物中速效磷的含量均表现为显著增加,平均增幅为22.45%,其中,增幅最大的为4%珍珠岩组,达到38.09%,其次为8%珍珠岩组,达33.29%.

|

| 图 3 不同处理条件下化合物中碱解氮(a)和速效磷(b)含量的变化情况 Fig. 3 Perlite levels for available N(a)changes and available P(b)changes of treatment products |

处理前后各试验组混合物的pH均呈不同程度的降低,总体表现为由弱碱性向弱酸性转变.进一步分析可得,随着珍珠岩添加比例的增加,处理前后混合物的pH呈先减小后增大的趋势.其中,以8% 珍珠岩试验组的降幅最大,为9.18%.各试验组的EC值在处理后均显著升高,处理后的EC值在2.75~5.25 mS · cm-1之间,呈随珍珠岩添加比例增加而增加的趋势,平均增幅达到27.34%.

| 表2 处理前后混合物pH和EC值的变化 Table 2 Changes of pH and EC for the treatedproducts |

经反应器处理后,混合物和蚯蚓体内的重金属含量发生了一定的变化.如表 3所示,当珍珠岩添加比例在8%以上时,处理后重金属Cu、Pb和Cr含量均表现为降低;处理后Cd和As含量有所升高,但变化不明显.此外,从表 3中的数据分析可知,珍珠岩添加比例对混合物中重金属含量的减少也有一定的影响,大致可概括为随着珍珠岩比例的增加,污泥中重金属含量的减幅也越大,其原因同样可能是因为污泥物理结构的改变改善了蚯蚓的生长环境,继而促进了蚯蚓对重金属降低的直接和间接作用.

| 表3 处理前后混合物中重金属的含量 Table 3 Heavy metal content for the treated products |

反应后蚯蚓体内的Cu、Pb、Cr含量均呈一定程度的升高,而Cd和As则表现为明显降低(表 4),这表明蚯蚓对重金属的积累具有一定的选择性.

| 表4 处理前后蚯蚓中重金属的含量 Table 4 Heavy metal content for earthworm before and after treatment |

处理前后混合物质量呈减小的趋势,这与反应体系中水分和有机质的消耗有关,体积减量化趋势在4%以上比例珍珠岩处理中表现不明显.前人研究中鲜有涉及污泥-狐尾藻混合物处理后减量化的数据和结论,针对本试验中添加4%以上比例珍珠岩组间体积减少趋势不明显的结论,推测可能是珍珠岩改变了混合物原有的物理结构,虽然在处理过程中混合物质量呈减少的趋势,但因为污泥中添加的珍珠岩对混合物结构体系起到了一定的支撑作用,相当于增加了混合物的孔隙度,而试验过程中又未涉及翻堆、压实等操作,因而减缓了混合物体积的减少.

4.2 处理前后混合物有机质和氮磷变化规律混合物中有机质含量表现为显著降低,前人在研究中也得到了蚯蚓堆肥后有机质降低的结论.Suthar(2006)在实验中得出有机质含量减少的原因为:蚯蚓堆肥处理加速了微生物的分解作用和有机残余物的同化.同时,前人在研究中也鲜有提及利用蚯蚓堆肥技术同步处理污泥和水生植物过程中混合物有机质含量的动态变化规律,结合本试验的设计,处理过程中有机质含量呈先稍有增高后显著降低的趋势,猜测出现的原因可能为:部分蚯蚓在处理前期因无法适应混合物的环境致死并被降解,从而导致了体系中有机质含量的增加.但随着处理时间的延长,这些额外带入反应器中的有机质与体系中固有的有机质均被存活下来的蚯蚓分解,进而使得体系中有机质的含量下降,并最终呈显著降低的趋势.

处理前后混合物碱解氮表现为明显降低,速效磷含量增加.前人的研究多集中在对全氮含量的变化而对碱解氮的变化提及较少,但从原理上分析可达一致.张婷敏等(2012)在研究中提到,全氮含量降低可能是在蚯蚓堆肥处理前期,大量氨态氮释放到环境中造成了氮的损失.因此可推测,导致本试验中碱解氮下降的主要原因同样是体系中的氨态氮在处理过程中的挥发.速效磷增加的趋势与现阶段国内外研究结论一致.Ghosh等(1999)认为,蚯蚓堆肥技术是一种使不易被植物直接利用的磷转化为易被植物直接吸收利用磷的有效技术,堆肥后产物中磷的增加主要是由于蚯蚓体内酶对物料的直接作用及微生物的间接刺激作用.

4.3 处理前后混合物pH和EC值变化规律处理前后各试验组混合物的pH均呈不同程度的降低,其变化趋势与前人的研究结果一致(Mitchell,1997;Khwairakpam et al., 2009).经分析可得,在蚯蚓和微生物的作用下,混合物中有机质分解所产生的大量有机酸是导致反应体系pH值降低的主要原因(徐轶群等,2010).同时,污泥中氮磷矿化所生成的亚硝酸盐/硝酸盐和正磷酸盐同样会导致体系中pH的下降(陈巧燕等,2006).处理后EC值表现为显著升高,作为衡量水溶性盐的一个重要指标,混合物EC值升高的原因可能是有机质的降解损失和各种矿质盐份(如磷酸盐、铵盐和钾盐等)的释放(黄华等,2013).

4.4 处理前后混合物重金属变化规律处理后混合物中部分重金属含量降低的趋势与前人的研究结果一致.徐轶群等(2010)在其研究中指出,重金属可以通过蚯蚓的吸收作用而在蚯蚓体内富集,主要途径包括被动扩散作用和摄食作用.前者是重金属等污染物从土壤、污泥溶液穿过体表进入蚯蚓的体内;后者则是通过吞食作用使重金属进入蚯蚓体内,并在其内脏器官中完成吸收作用.作为在反应中起主要作用的蚯蚓,处理前后不同的重金属在其体内的含量有不同的变化趋势,其中,重金属Cu、Pb和Cr表现为在其体内增加,而Cd和As则表现为减少,这与污泥中重金属的变化趋势相符.此外,有相关文献表明(Brown,1995;Watanabe,1997),除了由蚯蚓的直接吸收富集作用使污泥中重金属含量减少外,蚯蚓对重金属还存在一定的间接作用,即蚯蚓具有很强的吞食能力,其消化道分泌的酶类物质、碳酸盐类物质和胶粘物质,可对部分重金属产生螯合或固定,使得重金属的有效性降低.

4.5 限制处理后混合物应用的相关因素限制城市污泥农用的一个因素是污泥中病原菌等有毒有害物质的存在.本试验虽未对蚯蚓生物反应器处理后混合物中病原菌的数量进行测定,但已经陆续有研究表明,蚯蚓可以去除城市污泥中的有毒有害物质,使污泥性质稳定、无臭、不生蛆(盛倩等,2011).高红莉等(2008)在其研究中表明,经蚯蚓堆肥处理后,城市污泥中的病原菌等有害物质含量能被有效降低.即使有部分病原菌在一定条件下会再生,但施入土壤后,土著微生物有阻止这些病原菌再生的作用.因此推测,经蚯蚓生物反应器处理的污泥施入土壤中不会引起病原菌的污染.

另一个限制污泥农用的因素是污泥中重金属的含量.我国GB4284—1984《农用污泥中污染物控制标准》中明确规定了农用污泥中各类污染物(主要为重金属)的最高容许含量.对比本试验处理产物中的5种重金属含量,均达到了在pH>6.5的中性和碱性土壤上的施用标准.同样,限制蚯蚓被用作动物蛋白饲料的一个重要因素是其体内重金属的含量.由于目前我国未曾出台关于动物蛋白中重金属含量的相关标准,所以无法判断被用于试验后的蚯蚓能否作为动物蛋白饲料的原料.但如上文分析及表 4所示,只要蚯蚓体内重金属的含量在合理的范围之内,不难相信其具有可作为一种新型动物蛋白饲料投入使用的潜力.

5 结论(Conclusions)在污泥-狐尾藻体系中添加珍珠岩可以增加混合物的孔隙率和透气性,为蚯蚓创造适宜的生长和繁殖环境,从而提高反应器对混合物的处理效果,经蚯蚓生物反应器处理后,处理产物品质均达到了在中性和碱性土壤上的施用标准.综合考虑不同比例珍珠岩对反应体系的影响,在污泥-狐尾藻中添加4%的珍珠岩,既能保证对污泥处理的减量化效果,其对污泥中有机质降解效果好,产物pH和EC适宜,速效磷含量高,处理产物品质佳,处理产物的转化效率也最高.

| [1] | 鲍士旦. 2000. 土壤农化分析[M]. 北京: 中国农业出版社 |

| [2] | Brown G G. 1995. How do earthworms affect microfloral and faunal community diversity?[J]. Plant and Soil, 170(1): 209-231 |

| [3] | 陈巧燕, 杨健, 王志强, 等. 2006. 蚯蚓堆肥处理有机废弃物的国外研究进展[J]. 中国资源综合利用, 24(12): 8-10 |

| [4] | 高红莉, 周文宗, 张硌, 等. 2008. 城市污泥的蚯蚓分解处理技术研究进展[J]. 中国生态农业学报, 16(3): 788-793 |

| [5] | Ghosh M, Chattopadhyay G, Baral K. 1999. Transformation of phosphorus during vermicomposting[J]. Bioresource Technology, 69(2): 149-154 |

| [6] | 井强山, 方林霞, 郑艳萍. 2008. TiO2/膨胀珍珠岩漂浮型光催化剂制备、表征及其活性研究[J]. 非金属矿, 31(1): 59-61 |

| [7] | 黄华,黄懿梅,刘学玲,等. 2013.覆盖处理对猪粪秸秆堆肥中氮素转化和堆肥质量的影响[J].环境科学学报,33(3): 780-786 |

| [8] | Khwairakpam M, Bhargava R. 2009. Vermitechnology for sewage sludge recycling[J]. Journal of Hazardous Materials, 161(2/3): 948-954 |

| [9] | Mitchell A. 1997. Production of eisenia fetida and vermicompost from feed-lot cattle manure[J]. Soil Biology and Biochemistry, 29(3): 763-766 |

| [10] | 盛倩, 吴星五. 2011. 蚯蚓堆肥在污泥处理中的应用[J]. 安徽农业科学, 39(4): 2149-2151 |

| [11] | Suthar S. 2006. Potential utilization of guar gum industrial waste in vermicompost production[J]. Bioresource Technology, 97(18): 2474-2477 |

| [12] | 唐继华, 黄臻瑞, 马永华, 等. 2013. 蚯蚓生物反应器处理技术对小麦秸秆消解的应用效果[J]. 中国科技信息, (1): 65; 67 |

| [13] | Watanabe M E. 1997. Phytoremediation on the brink of commericialization[J]. Environmental Science & Technology, 31(4): 182A-186A |

| [14] | 吴敏, 马小杰, 杨健, 等. 2007. 蚯蚓生物反应器污泥减量与稳定效果试验研究[J]. 环境污染与防治, 29(6): 401-405 |

| [15] | 徐轶群, 周璟, 董秀华, 等. 2010. 蚯蚓活动对城市生活污泥重金属的影响[J]. 农业环境科学学报, 29(12): 2431-2435 |

| [16] | 张婷敏, 呼世斌, 陈晓飞. 2012. 蚯蚓堆肥处理有机废弃物的研究—基于红薯秸秆、牛粪和污泥的混合物料[J]. 农机化研究, 34(4): 110-114 |

| [17] | 左进城, 苗凤萍, 王爱云, 等. 2009. 收割对穗花狐尾藻生长的影响[J]. 生态学杂志, 28(4): 643-647 |

2014, Vol. 34

2014, Vol. 34