2. 河南理工大学资源环境学院, 焦作 454000

2. Institute of Resource and Environment, Henan Polytechnic University, Jiaozuo 454000

水质是河流生态系统健康的重要指标,反映了各种自然因素和人类活动对水生态系统的共同影响(Novotny,2002).作为一个动态系统,河流水体中不同水质指标存在着不同的空间差异性,且与气候、水文、陆源污染排放特征直接或间接相关,如由工业废水、生活污水主导的水质指标空间差异性较强,而由农业生产主导的水质指标空间差异性较弱(Singh et al., 2005;Simeonov et al., 2003).具有较高空间变异性的营养物质,常常发生局域性积累并造成局域水体富营养化,从而威胁栖息地生物的安全.

土地利用是影响非点源污染的关键因子.已有研究表明,农业用地面积与水质指标NO-3-N、TN和NH+4-N呈显著正相关(Fedorko et al., 2004; Bahar et al., 2008;Shen et al., 2011),林地具有改善水质的重要作用(Sliva et al., 2001;Lopez et al., 2008),城镇用地面积与CODMn、BOD、TN和TP呈显著正相关(Chang,2008).研究水质与土地利用的相互关系有助于通过调整土地利用结构以减少非点源污染对河流水质的影响.研究河流水质对流域土地利用结构的响应关系,进而规范土地利用类型、结构,有利于保障河流生态系统健康.

北洛河为黄河二级支流,其上游为陕北油气资源勘探开发重要区域(康媛,2008a),对水质影响较大.目前,有关该流域的研究多集中于洪水(赵明等,2011)、上游水沙特性(葛芬莉,2013;秦伟等,2010;井涌等,2010)等水文方面,而针对北洛河河流水体水质空间变异及其对土地利用结构响应关系的研究极少.因此,本文以北洛河为研究区,基于2011年10月和2012年10月的全流域水体采样数据,利用GIS技术和地统计学方法,分析流域尺度水质空间变异特征,揭示河流水质变异的控制因子.在此基础上,建立各水质指标与土地利用结构相关关系,探讨前者对后者的响应关系,以期为北洛河流域土地利用结构管理和生态保护提供依据.

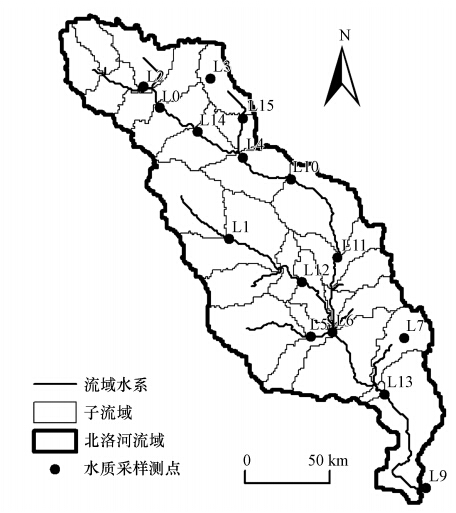

2 材料与方法(Materials and methods) 2.1 流域概况北洛河为黄河二级支流,是渭河的第二大支流(图 1),发源于陕西省定边县白于山郝庄梁,于大荔县东南汇入渭河左岸,总长680 km.流域面积2.69万km2,其中,水土流失面积1.73万km2,占流域面积的64.2%,水土流失严重.流域地处暖温带,属大陆性气候.年平均降水量510~540 mm,其中,丰水期(7—10月)降水量约占全年降水量的63%,且多以暴雨形式出现.年潜在蒸发量1000~1200 mm.北洛河上游为黄土丘陵区(采样点L0、L2、L4、L10、L14和L15),部分地区植被稀疏,沟深坡陡,水土流失严重;中游为黄土高原沟壑区(采样点L1、L5、L6、L7、L11和L12),塬面平坦,耕地较多,因水资源缺乏,多为旱作农业;下游为黄土阶地区(L9和L13),地面平缓,土地肥沃,农业生产发达.

|

| 图 1 北洛河水质采样点分布及子流域划分 Fig. 1 Sub-watersheds delineated in the Beiluo River and location of sampling sites |

10月份为北洛河流域的丰水期,武玮等(2013)采用综合水质标志指数法对比流域枯水期与丰水期水质状况,结果表明,枯水期83.1%的点位为Ⅲ类水,其余16.9%为Ⅳ类水,而丰水期53.8%的点位优于Ⅲ类水,38.5%的点位为Ⅳ、Ⅴ类水,1个点类别为劣Ⅴ类水质,表明丰水期水质状况明显劣于枯水期.非点源污染与众多因素相关,其中,水土流失是其主要因素(鲍全盛,1995),另考虑到当地气候、采样人员的工作时间等因素,最终确定选择污染类型以非点源为主的汛期中的10月份为本研究采样时间.采样过程中用样品瓶采集2个平行水样(各2 L),置于低温保温箱中(4 ℃),48 h内带回实验室,根据地表水环境质量标准(GB3838—2002)测定水样TP、TN、NO-3-N、NH+4-N、高锰酸盐指数(CODMn)等水质指标.本次研究采用2次水质采样的平均值进行统计分析和空间变异分析,计算之前用Kurtosis和Skewness方法检验各水质数据是否满足正态分布(Huang et al., 2011).

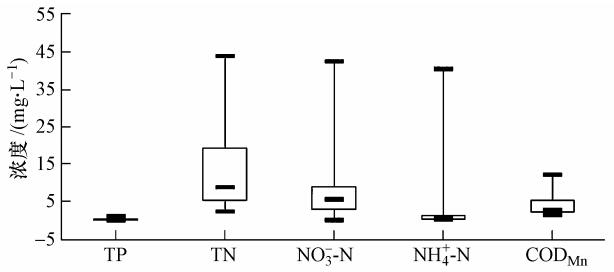

2.2.2 空间变异性分析地表水体中各水质指标值是区域化随机变量,是普通随机变量与位置相关的随机函数,地统计学中应用半变异函数来刻画其结构性和随机性.结构性指的是变量在变程范围内受到土地利用结构、降水、地形等外界因素影响而表现出的自相关特性.随机性指的是由实验误差或小于实验取样尺度而引起的变异.半变异函数(Burrough,2001)的计算公式为:

式中,h为两样本点的空间分割距离(m);r(h)表示自变量为h的半变异函数;i表示样本点个数,i=1,2,…,n;N(h)是分割距离为h时的样本对总数;Z(xi)是样点Z在位置xi的实测值;Z(xi+h)是与xi距离为h样点的值,此处Z()函数是流域内采样点的各水质指标值.可见,半变异函数是地理现象分布中的空间依赖性与空间异质性的一个综合性衡量指标.半变异函数具有4个重要参数:块金值(C0)、基台值(C0+C)、变程(α)及基底效应(C0/(C0+C)).当间隔距离h=0时,γ(0)= C0,称为块金值.当h增大到α时,γ(h)从非零值达到一个相对稳定的常数C0+C,称为基台值.

块金值C0表示随机部分的空间异质性,较大的块金值表明小尺度上的某种过程不容忽视,而C则表示空间自相关部分引起的空间异质性,因此,基台值C0+C表示区域化变量的最大变异.基台值越大,表示总的空间差异程度越高.那么块金值与基台值之比C0/(C0+C)反映了随机部分引起的空间异质性占总异质性的比重,C/(C0+C)则反映了结构性因素对总空间异质性的贡献程度(Wang,1999;Xu,2002).

2.2.3 数据分析根据流域DEM、水系分布图和水质采样点分布情况,将北洛河流域划分成14个子流域进行统计分析,提取各子流域土地利用数据,建立并分析各子流域土地利用面积百分比与水质指标的相关关系,据此定性判断选取的流域水质指标对土地利用结构的响应关系.其中,子流域的划分和土地利用数据提取是采用ArcGIS 9.3软件完成,土地利用结构与水质指标的相关关系的建立使用SPSS13.0完成,绘图软件采用Origin7.5.

3 结果与讨论(Results and discussion)数据正态检验的结果表明,Kurtosis和Skewness值分别为0.09~5.08和0.01~1.58,虽然不全是正态分布,但除了个别参数外基本接近正态分布,可以用于单变量统计分析和相关性分析.

3.1 采样时间段水文条件对比本文两次采样时间分别为2011年10月和2012年10月.水文与水质关系密切,为保证两次采样数据的一致性,故对采样时间段的水文条件进行对比分析.选取两次采样点的河宽、水深、流速和流量4个指标的平均值进行比较,结果如表 1所示.2011年10月和2012年10月的河宽分别为12.86 m和13.76 m,后者比前者增加6.5%.水深相差不多,分别为0.33 m和0.34 m.流速同样相差较少,分别为0.48 m · s-1和0.56 m · s-1.流量分别为1.49 m3 · s-1和2.32 m3 · s-1,相差较大.但除流量外,河宽、水深和流速相差均较小,表明两次采样时间的水文条件较为接近,采样数据具有一致性.

| 表 1 2011年10月和2012年10月水文条件对比 Table 1 Comparison of hydrological conditions between October 2011 and 2012 |

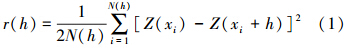

北洛河14个采样点水质指标统计值如图 2所示.由图可知,TP值变化幅度最小(0.05~1.31 mg · L-1),其最高值出现在北洛河上游支流周河;CODMn变幅较小(1.62~12.20 mg · L-1),其最大值与最小值相差10.6 mg · L-1,最大值出现在北洛河上游的头道川;TN、NO-3-N和NH+4-N变幅较大,分别为2.46~43.61、0.16~42.29和0.28~41.19 mg · L-1,最大值亦出现在北洛河上游.这3种水质指标虽变幅较大,但大多数采样点TN、NO-3-N和NH+4-N值相对较小,表现在25%分位数明显更靠近最小值,说明上述3种水质指标空间差异较大.由上述分析可知,北洛河上游水质污染严重,各类水质指标最大值均出现在上游.原因可能是北洛河上游为陕北油气资源勘探开发区(康媛,2008a).油田开发对地表水质产生了严重影响,近年来有众多学者对其进行了详细研究(张敏等,2011;胡江泳,1996;郑明喜等,2012).康媛等(2008b)通过对北洛河上游水质和土壤进行采样调查,发现石油开发区周边水质显著恶化,主要污染源为点源污染,各类污染检测数值翻倍.本文对水体采样数据的分析结果与上述文献结论类似,均发现北洛河上游采样点水质指标值普遍高于下游点位,说明上游部分采样点水质受周围石油开采环境影响显著.由于本次研究主要关注非点源污染对河流水质的影响,因此,剔除距石油勘探开发地区较近的上游采样异常值(L2和L15).康媛(2008a)研究发现,北洛河上游吴起至永宁段受石油污染影响严重,是上游河段“高盐、高矿化度、高硬度”的主因,但永宁以下河段及其他支流水质较好.北洛河水体向下游流动的过程中由于不断有水质较好的支流汇入干流,以及河流水体本身的自净作用,河流水体水质状况明显改善;再者采样点距离石油开发地区较远(最近采样点近30 km),可认为其余采样点指标受石油开发影响不显著,可以忽略.

|

| 图 2 北洛河水质指标统计特征 Fig. 2 Statistical characteristics of water quality variables in the Beiluo River |

应用球形模型对各水质指标的半变异函数进行了拟合,表 2列出了各水质指标半变异函数的相应参数值.5种水质指标的基底效应分别为0.41、0.20、0.24、0.57和0.61.同时研究表明(李艳利等,2012b),如果基底效应值小于0.25,说明空间具有强烈的相关性;在0.25~0.75之间表明系统具有中等程度的空间相关性;若大于0.75,说明空间相关性很弱.由此说明,水质指标TN(0.20)、NO-3-N(0.24)具有很强的空间相关性,表明其空间异质主要由结构性因素引起,而其余3种水质指标则受随机性因素和结构性因素的共同作用,空间异质性较弱,其中CODMn基底效应值最大(0.61),说明其空间相关性最弱.

| 表 2 各水质指标半变异函数理论模型及相应参数 Table 2 Theoretical models of semi-variant function for water quality indicators and their related parameters |

由图 3的各水质指标空间分布可以看出,北洛 河河流水体水质变化具有显著特征:上游水质污染严重,而中下游水质普遍优于上游.流域水体氮磷污染较为严重,其中,TN在北洛河上中游地区处于较高水平,而TP受城镇生活水平提高的影响,生活用水中含磷素较多,个别采样点位超标严重.自北洛河上游至下游总体而言,中下游的TN和NO-3-N无明显变化趋势,NH+4-N和CODMn虽然最大值仍在流域上游,但与中下游的差值较TN和NO-3-N的差值明显减少,说明其空间异质性较弱,这与半变异函数分析结果一致.

|

| 图 3 各水质指标的空间分布 Fig. 3 Spatial distribution of water quality variables |

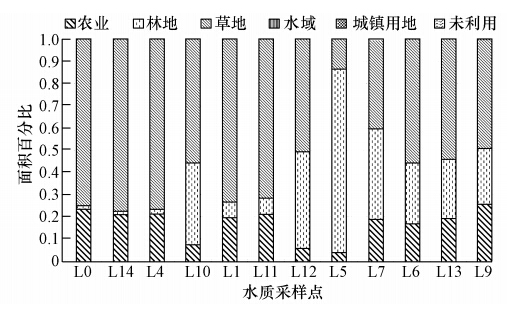

研究中使用2007年的L and sat TM遥感影像数据进行土地利用分类,通过监督分类和非监督分类相结合的方式将遥感影像分为农业用地、林地、草地、水域、城镇用地和未利用土地6类.采样点上游所有土地利用面积均对该采样点水质指标值有直接或间接影响,故本次研究定义影响采样点水质的子流域为流域内所有位于该采样点上游、符合产汇流机制的子流域之和,这与已有研究假设略有差异(李艳利等, 2012a,2012b;孙芹芹等,2011).

由图 4可知,各采样点子流域土地利用类型多以草地为主,约占13.1%~79.5%.同时,北洛河上游采样点(L0、L4、L10和L14)子流域的土地利用类型中,农业用地占据次要地位,约占6.2%~23.8%,而中游采样点(L1、L5、L6、L7、L11和L12)子流域中林地面积占有重要地位,约占6.4%~83.1%;下游采样点(L9和L13)农业用地和林地面积比例分别约占19.4%~25.6%和24.8%~27.0%,二者比例相当.从北洛河上游至下游,影响采样点水质的土地利用类型的面积比存在较大差异.

|

| 图 4 北洛河子流域土地利用类型面积比 Fig. 4 Land-use composition for sub-watersheds in the Beiluo River |

建立采样点水质指标浓度与相应土地利用面积百分比的相关关系,分析水质评价因子对各土地利用结构的响应,计算结果如表 2所示.本次研究水质样本数为12,但个别土地利用类型面积在某一样点子流域为0,相应的相关系数显著性检验值将发生改变,而不是样本数n=12在显著性水平p<0.05时的检验值0.553.

由表 3可以看出,TP与城镇用地面积比无显著相关关系,这与已有研究结果不一致.部分学者(Ahearn et al., 2005;Bahar et al., 2008;Xiao et al., 2007)研究表明,城镇居民生活中含磷洗衣粉等的大量使用,致使生活污水中含有大量有机磷,排入河道后导致水体总磷含量较高.但本次研究中城镇用地面积比与总磷不存在显著相关关系,原因可能是磷素运移过程中易被土壤等介质吸附,致使其进入河道负荷量降低(Withers et al., 2008).

| 表 3 各土地利用面积百分比与水质评价因子相关关系 Table 3 Correlation between proportion of landuse types area and water quality variables |

TN、NO-3-N均与农业用地面积百分比呈显著正相关关系(0.648、0.565),并且TN与林地面积百分比呈显著负相关关系(-0.584),与黄金良等(2011)在九龙江流域的研究结果一致.笔者认为可能由于北洛河流域6—9月份的农作物以小麦、玉米为主,在粮食生产关键期(6月)大量追肥,再者本次采样时间为丰水期,降水较多,无法被植物有效利用的氮素随降雨径流或地下水下渗后再补充地表水进入河道,导致氮素含量上升,水质进一步恶化(徐力刚等,2008);而林地所特有的涵养水源的功能,可以拦截一定的氮素,从而达到改善河道水质的目的.TN和NO-3-N与水域面积百分比存在负相关关系(-0.878、-0.915),同时,NH+4-N与水域面积百分比存在显著负相关关系,此种现象与李艳利(2012a)在浑太河流域的研究结果一致.具体原因可能是由于水域里养殖业发展,饵料中含有丰富氮素,部分经过硝化作用形成大量NO-3-N,部分分解形成NH+4-N,进一步导致水质恶化,也可理解为水域受其上游土地利用结构影响对上游氮素表现出“汇”的作用;另外,水域排水至北洛河河道又对下游河道氮素起到一定的“源”作用,负相关关系表现为水域面积增加,则通过自净作用可降解上游部分氮素,改善下游河道水质.

NH+4-N与草地面积呈现显著正相关关系(0.559),与预期草地能起到改善水质作用的认识不同,但与Ahearn等(2005)和Xiao等(2007)的研究结论一致,即草地在某些时段会是水体氮素污染的重要来源.原因可能是流域内草地管理方式不当或者林地转草地过程造成土壤侵蚀,致使氮素等营养物质经冲刷进入河流,造成水质恶化.

另外,一些土地利用类型与水质指标的关系很难被解释,存在一定的不确定性.未利用土地面积比与各水质指标均不存在显著相关关系,这与其他的已有研究成果(黄金良等,2011;李艳利等,2012a;2012b)不一致.同时,磷素对各土地利用响应关系的相关系数明显小于氮素的相关系数,Molinero等(2003)和Caccia等(2005)同时指出,氮磷营养物质对景观格局响应规律不同,氮素对土地利用的响应更加敏感.原因可能在于氮素多受控于不同土地利用方式上的人类活动,而磷素由于受相关强点源排放因素影响,表现出对土地利用的关系较弱.

综上所述,TN与农业用地面积百分比呈显著正相关关系,与林地面积百分比呈显著负相关关系;NO-3-N与农业用地面积百分比存在显著正相关关系;NH+4-N分别与草地和水域面积百分比呈正负相关关系.由此可以推测,控制TN空间异质性分布的结构性因素是农业用地和林地,而农业用地是控制NO-3-N空间分布的结构性因素.NH+4-N作为氮素的重要组成部分,虽与草地呈显著正相关关系,但空间异质性较弱,原因可能是由于草地类型在北洛河流域分布最广(图 4),两者间的显著关系反而导致NH+4-N空间分布异质性较弱.

4 结论(Conclusions)1)受上游大规模石油开采的影响,北洛河水体各水质指标值变幅较大.具体表现为:上游多数采样点水质退化严重,中下游水质普遍优于上游,并且中游水质状况最优,下游其次.水质指标TN和NO-3-N空间异质性很强,且主要由结构性因素引起,而TP、NH+4-N和CODMn则受随机性因素和结构性因素的共同作用,空间异质性较弱.

2)TP与城镇用地和未利用土地面积百分比具有较强的正相关关系;TN与农业用地面积百分比具有显著正相关关系,与林地面积百分比具有显著负相关关系;TN和NO-3-N与水域面积百分比存在较大的负相关关系,同时,NH+4-N分别与草地面积百分比和水域面积存在显著正负相关关系.由此可以推测,控制TN空间异质性分布的结构性因素是农业用地和林地,而农业用地是控制NO-3-N空间异质分布的结构性因素.

| [1] | Ahearn D S, Sheibley R W, Dahlgren R A, et al. 2005. Land use and land cover influence on water quality in the last free-flowing river draining the western Sierra Nevada, California[J]. Journal of Hydrology, 313(3): 234-247 |

| [2] | Bahar M M, Ohmori H, Yamamuro M. 2008. Relationship between river water quality and land use in a small river basin running through the urbanizing area of Central Japan[J]. Limnology, 9(1): 19-26 |

| [3] | 鲍全盛, 王华东, 毛显强. 1995. 我国水环境非点源污染研究进展[J]. 环境科学进展, 3(3): 31-36 |

| [4] | Burrough P A. 2001. GIS and geostatistics: Essential partners for spatial analysis[J]. Environmental and Ecological Statistics, 8(4): 361-377 |

| [5] | Caccia V G, Boyer J N. 2005. Spatial patterning of water quality in Biscayne Bay, Florida as a function of land use and water management[J]. Marine Pollution Bulletin, 50(11): 1416-1429 |

| [6] | Chang H. 2008. Spatial analysis of water quality trends in the Han River basin, South Korea[J]. Water Research, 42(13): 3285-3304 |

| [7] | Fedorko E J, Pontius R G Jr, Aldrich S P, et al. 2004. Spatial distribution of land type in regression models of pollutant loading[J]. The Biological Bulletin, 207(2): 173-173 |

| [8] | 葛芬莉. 2013. 北洛河上游区水沙特性变化分析研究[J]. 水资源与水工程学报, 24(4): 145-150 |

| [9] | 胡江泳. 1996. 受石油污染水源饮水净化工艺与水质综合分析的研究[J]. 给水排水, 22(8): 58 |

| [10] | Huang J L, Ho M, Du P F. 2011. Assessment of temporal and spatial variation of coastal water quality and source identification along Macau peninsula[J]. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 25(3): 353-361 |

| [11] | 黄金良, 李青生, 洪华生, 等. 2011. 九龙江流域土地利用/景观格局-水质的初步关联分析[J]. 环境科学, 32(1): 64-72 |

| [12] | 井涌, 陈芳莉, 葛芬利, 等. 2010. 北洛河源头区水沙特性变化分析[J]. 水文, 30(4): 92-96 |

| [13] | 康媛. 2008a. 陕北北洛河上游石油勘探开发的环境问题及信息系统建设 . 西安: 西北大学 |

| [14] | 康媛, 岳乐平, 徐永, 等. 2008b. 陕北地区北洛河上游石油开发对水环境的影响[J]. 灾害学, 23(3): 71-75, 95 |

| [15] | 李艳利, 徐宗学, 李艳粉. 2012a. 浑太河流域多尺度土地利用/景观格局与水质响应关系初步分析[J]. 地球与环境, 40(4): 573-583 |

| [16] | 李艳利, 徐宗学, 刘星才. 2012b. 浑太河流域氮磷空间异质性及其对土地利用结构的响应[J]. 环境科学研究, 25(7): 770-777 |

| [17] | Lopez R D, Nash M S, Heggem D T, et al. 2008. Watershed vulnerability predictions for the Ozarks using landscape models[J]. Journal of Environmental Quality, 37(5): 1769-1780 |

| [18] | Molinero J, Burke R A. 2003. Relations between land use and stream nutrient concentrations for small watersheds in the Georgia Piedmont[Z]. Athens, GA: University of Georgia. 821-824 |

| [19] | Novotny V. 2002. Water Quality: Diffuse Pollution and Watershed Management[M]. New York: Wiley |

| [20] | 秦伟, 朱清科, 刘广全, 等. 2010. 北洛河上游生态建设的水沙调控效应[J]. 水利学报, 41(11): 1325-1332 |

| [21] | Shen Y N, Lü J, Chen D J, et al. 2011. Response of stream pollution characteristics to catchment land cover in Cao-E River basin, China[J]. Pedosphere, 21(1): 115-123 |

| [22] | Simeonov V, Stratis J A, Samara C, et al. 2003. Assessment of the surface water quality in Northern Greece[J]. Water Research, 37(17): 4119-4124 |

| [23] | Singh K P, Malik A, Singh V K, et al. 2005. Chemometric analysis of groundwater quality data of alluvial aquifer of Gangetic plain, North India[J]. Analytica Chimica Acta, 550(1/2): 82-91 |

| [24] | Sliva L, Williams D D. 2001. Buffer zone versus whole catchment approaches to studying land use impact on river water quality[J]. Water Research, 35(14): 3462-3472 |

| [25] | 孙芹芹, 黄金良, 洪华生, 等. 2011. 基于流域尺度的农业用地景观-水质关联分析[J]. 农业工程学报, 27(4): 54-59 |

| [26] | Wang Z Q. 1999. Geostatistics and Its Application in Ecology[M]. Beijing: Science Press. 26, 29 |

| [27] | Withers P, Jarvie H P. 2008. Delivery and cycling of phosphorus in rivers: A review[J]. Science of the Total Environment, 400(1/3): 379-395 |

| [28] | 武玮, 徐宗学, 于松延. 2013. 渭河流域水环境质量评价与分析[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 49(2/3): 275-281 |

| [29] | Xiao H G, Ji W. 2007. Relating landscape characteristics to non-point source pollution in mine waste-located watersheds using geospatial techniques[J]. Journal of Environmental Management, 82(1): 111-119 |

| [30] | Xu J H. 2002. Mathematical methods in contemporary geography[M]. Beijing: China Higher Education Press. 224-230 |

| [31] | 徐力刚, 张奇, 徐进, 等. 2008. 不同降雨强度对营养盐垂向迁移过程和淋失量的影响[J]. 土壤学报, 45(3): 437-444 |

| [32] | 张敏, 蔡五田, 王丹, 等. 2011. 石油类污染场地地下水抽水过程水质变化成因[J]. 环境化学, 30(9): 1627-1635 |

| [33] | 赵明, 黄春长, 庞奖励, 等. 2011. 北洛河中游白水段峡谷全新世特大洪水水文学研究[J]. 自然灾害学报, 20(5): 155-161 |

| [34] | 郑明喜. 2012. 黄河三角洲石油污染的水土环境效应研究 . 济南: 济南大学 |

2014, Vol. 34

2014, Vol. 34