2. 中国气象局, 北京 100081;

3. 中国科学院大气物理研究所/大气边界层物理与大气化学国家重点实验室, 北京 100029

2. China Meteorological Administration, Beijing 100081;

3. State Key Laboratory of Atmospheric Boundary Layer Physics and Atmospheric Chemistry (LAPC), Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029

雾、霾均属于悬浮于近地面气层中常见的视程障碍现象(张运英等,2009).雾是由大量悬浮在近地面空气中的微小水滴或冰晶组成的气溶胶系统,是近地面层空气中水汽凝结(或凝华)的产物,按世界气象组织规定,能见度降低到1 km以下的称为雾,能见度在1~10 km的称为轻雾(吴兑,2004;叶光营等,2010);霾也是一种对视程造成障碍的天气现象,大量极细微的干尘粒等均匀浮游在空中,使水平能见度小于10 km,造成空气普遍浑浊(中国气象局,2003).雾霾天气不仅可以使能见度降低,加大交通事故的发生频率,还可以导致空气质量的下降并诱发呼吸道及心血管等疾病;另外,雾霾现象还可通过影响地气系统的辐射收支状况,进而对地球的气候效应产生影响(周宁芳等,2008;殷文军等,2009;赵桂香等,2011;张蓬勃等,2012).国内一些学者对华南、沈阳、华东等地区雾霾天气的时空分布特征进行了分析(伍红雨等,2011;刘宁微等,2011;史军等,2010);还有研究人员还通过数值模拟等方法对不同地区雾霾现象发生时大尺度环流形势、近地层输送条件等天气气候及环境特征进行了广泛研究(吴兑等,2008a;陈峰立等,2011;高岑等,2012;樊韬等,2011).吴兑等(2008b;2006)还对雾霾的主要特征、霾与雾的相互转化机理及识别、都市雾与霾的区别、灰霾预警等方面进行了深入探讨.

随着西安地区经济的快速发展及城市规模的急剧扩大,造成严重空气污染事件的雾霾现象也急剧增多,雾、霾结合物已经成为影响城市环境质量的重要因素.有学者研究发现,作为人口密集的大城市,西安市近47年霾天气平均年总日数高达99.2 d,已经成为我国诸多离散的“浊岛”之一(刘小宁等,2005).目前,国内围绕西安地区雾霾现象的总体天气气候特征、演变趋势及空间分布等方面的系统研究还比较缺乏.为此,本文利用西安区域53年(1960—2012年)来地面常规观测资料,对西安区域能见度介于1~10 km的雾霾现象的时空分布特征及演变趋势进行研究,对造成其变化及分布的成因进行初探,还深入分析了西安市能见度介于1~10 km的雾霾现象发生时气象要素的变化规律.以期为西安区域雾霾的影响评估提供事实分析,同时为雾霾现象的预报预警及防治提供科学依据.

2 资料与处理方法(Data and methods)本文所用资料是陕西省气候中心整理归档的1960—2012年共53年间西安地区西安、周至、户县、长安、蓝田、临潼、高陵7个地面气象观测站的轻雾和霾实际观测资料,这些资料均经过了陕西省气候中心严格的质量控制.其中,高陵站由于建站较晚,时间序列为1970—2012年.

在现实的观测实践中,对区分造成视程障碍的天气现象是雾或轻雾还是霾,长期以来存在不同的认识(吴兑等,2007).不同的历史时期,世界气象组织(WMO)和不同国家的气象机构曾经使用不同的相对湿度作为辅助判据(吴兑,2008b),但区分标准并没有一个统一的认识.吴兑等(2006)研究发现,有些台站观测员存在将相对湿度70%作为区分雾与霾的界限的现象,根据这一偏低标准,容易将大量都市霾记为轻雾(雾).事实上,长期以来,在我国很多基本台站中,都存在将轻雾与霾混淆记录的现象.在自然界,雾和霾是可以相互转化的,当相对湿度增加超过100%时,霾粒子吸附析出的液态水成为雾滴,而相对湿度降低时,雾滴脱水后霾粒子又悬浮在大气中(吴兑,2008b).由此可见,雾和霾之间并不总存在一个截然分明的界线,雾和霾往往很难简单地用某个相对湿度值将其区分开.即使是一些相对湿度高于90%的大雾天气,也不能完全排除人为污染的因素.因此,本文将能见度介于1~10 km的轻雾与霾现象统称为雾霾现象.本文规定雾霾现象的划分以台站实际的天气现象观测记录为主要依据.本文中观测记录中出现一个或同时出现轻雾或霾现象,均视为出现雾霾混合物,即记为一个雾霾日.本文中西安区域平均是指西安地区有资料的站点年雾霾日数的平均.

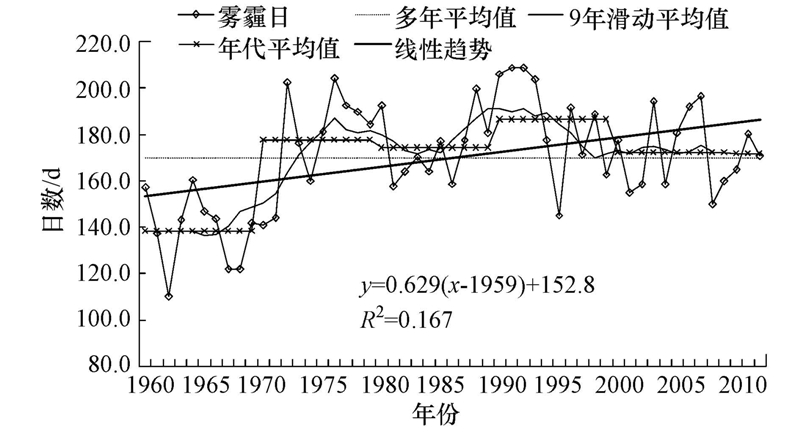

3 结果(Results) 3.1 气候变化特征 3.1.1 长期变化趋势图 1给出了1960—2012年间西安区域雾霾现象日数的年际变化曲线.由图 1可见,1960—2012年期间的年平均雾霾现象日数高达169.8 d,最多雾霾现象日数发生在1991年,为208.7 d;最少雾霾日数出现在1962年,为110.3 d.过去53年西安区域雾霾现象日数以6.3d/10a的速率增加,波动性增加趋势非常明显.从九年滑动平均值(魏凤英,2007)变化曲线上看,20世纪60年代处于轻雾少发期(138.4 d · a-1),低于53年平均值(169.8 d · a-1),之后的70年代雾霾现象发生日数快速攀升(177.5 d · a-1),并在之后的历史时期维持在正相位振荡徘徊.80年代雾霾现象发生日数略有下降,出现一个小谷(174.1 d · a-1),90年代再次波动性增多,进入雾霾现象高发期并表现为历史最高峰段(186.3 d · a-1).进入21世纪后雾霾现象发生频率略有下降(172.1 d · a-1),但仍高于53年平均值,处于正相位.从53年长期数据来看,雾霾日发生数存在准7~9年周期振荡,每7~9年形成一个峰型,这里不仅包含了该地区气候系统的周期性变化特征,还能反映出排放源的变化.

|

| 图 1 西安区域1960—2012年平均雾霾现象日数的年际变化图 Fig. 1 Interannual variations of the average mist and haze days in Xi′an area from 1960 to 2012 |

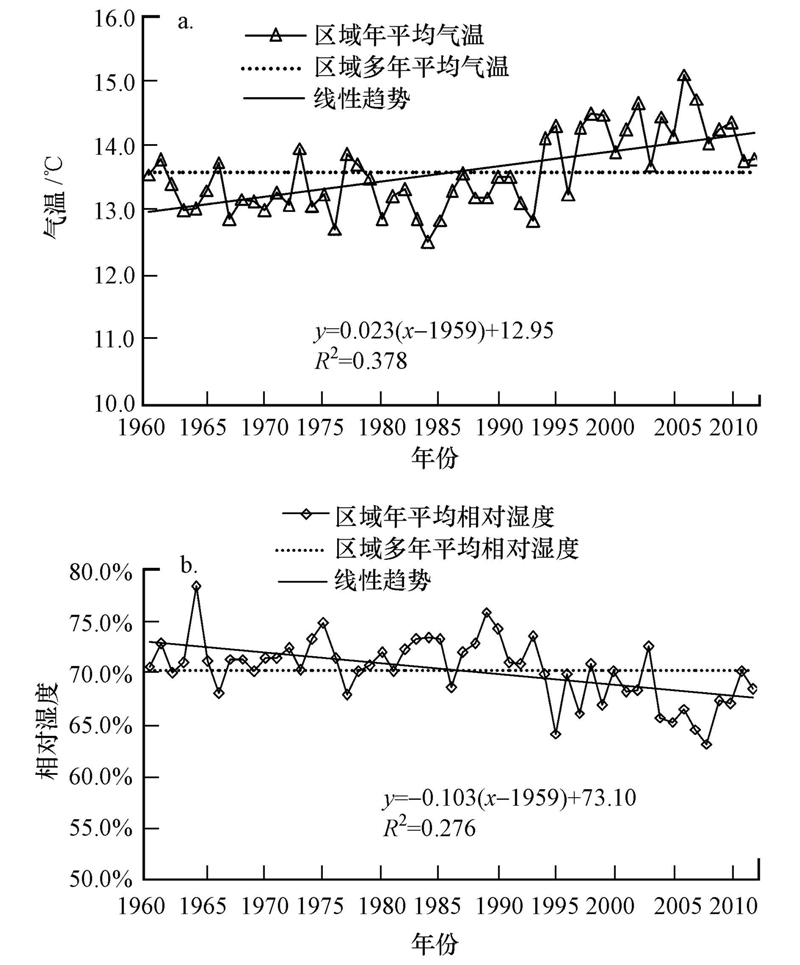

西安地区雾霾现象日数较多与城镇化进程加快及其所造成的城市环境变化密不可分.随着城市的迅速发展,煤炭等能源消耗增多和机动车猛增,使得工业污染、燃煤、汽车尾气及扬尘等所排放的污染物和气溶胶粒子明显增多,从而为雾霾现象的增多提供了丰富的物质来源.图 2给出了1960—2012年期间西安区域平均气温及相对湿度的年际变化曲线.由图 2a可以看出,西安区域平均气温在过去的53年期间以0.2 ℃/10 a的速率显著上升(R2=0.38),城市热岛效应显著.西安城市规模的急剧发展与扩大是城市热岛效应形成的主要原因,而城市热岛的热力作用形成热岛复合环流,造成从郊区吹向市区的局地风,把市区已扩散到郊区的污染大气又输送回市区(黄金海等,2007),使得周边的城乡结合部或者更偏远地方所排放的污染物又叠加进城区来,从而加重城市空气污染,对雾霾现象的形成起到促进作用.从图 2b可见,西安区域相对湿度以(-1%)/10a的速率显著下降(R2=0.28),城市干岛效应非常明显.张宏利等(2011)认为,城市规模迅速扩大所带来的城市人口快速膨胀,在直接排放大量人为热的同时,也人为改变了城市下垫面性质,使得城市不透水面积增大,降水及其它供水在地面短时间内流失严重,从而造成城市区域相对湿度显著降低,形成了干岛效应.城市热岛效应与干岛效应还可以通过耦合作用相互增强,城市热岛效应使城市气温上升,在水汽含量不变的条件下使饱和水汽压增加,从而使城区相对湿度减少,加剧干岛效应;而城市干岛的发生有助于城市热岛的加强和维持(黄金海等,2007).城市规模扩大及城市经济快速发展,造成城市区域大气中气溶胶粒子尤其是细颗粒物日趋增多,城市空气凝结核数密度的增大使得大气吸湿性进一步增强.但由于城市热岛效应与城市干岛效应的存在与加剧,城市空气中的水汽很难达到过饱和程度,这就使得相对湿度较低时,水汽就出现凝结(或凝华),从而在抑制大雾形成和发展的同时(刘小宁等,2005),促使霾与轻雾更容易形成(叶光营等,2010).雾霾现象的持续增多说明西安区域经济迅速发展的同时,造成大气质量严重下降的气溶胶污染问题也日趋严重.

|

| 图 2 西安区域1960—2012年平均气温(a)及相对湿度(b)的年际变化图 Fig. 2 Interannual variations of the average temperature(a) and relative humidity(b)in Xi′an area from 1960 to 2012 |

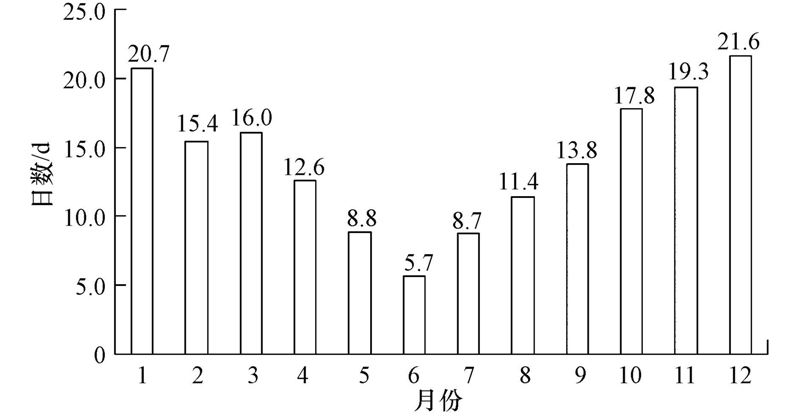

西安地区四季均有雾霾现象出现,但存在明显的季节变化特征.图 3是1960—2012年西安区域各月雾霾现象平均日数.从图 3可见,西安区域雾霾现象各月日数差异很大,全年基本呈单谷型分布.全年雾霾现象日数最低值出现在初夏,即6月最少(5.7 d),随后雾霾日数迅速上升,进入仲秋(10月)轻雾日数维持在一个较高的水平,且在冬季12月份出现最多(21.6 d),冬末(2月)开始迅速减少.

|

| 图 3 1960—2012年西安区域雾霾现象日数的逐月分布 Fig. 3 Monthly changes of mist and haze days in Xi′an area from 1960 to 2012 |

由表 1可见,西安区域近53年来雾霾日数平均值为171.8 d.全年来看,雾霾日数最多出现于冬季,占全年雾霾日的33.6%;秋季略低,占全年的29.6%;春季次之,占21.8%;夏季所占比例最低,仅占15.0%.其中,秋末冬初(10月至翌年1月)发生雾霾现象日数在全年所占比例高达46.2%,是雾霾现象最易发生的季节.从污染物排放源的角度讲,在交通源与化工源逐月排放相对稳定的情况下,10月西安地区连续大规模地集中焚烧秸秆及冬季燃煤取暖排放物的增多均为秋冬季雾霾现象的形成提供了丰富的前体物(马敏劲等,2009;张晶等,2011),而秋冬季逆温天数及强度的增多(韦肖林等,2012)阻碍了对流层中大气的对流运动,使近地面的污染物聚集在城市上空(周荣芳,2011),进而造成低层大气中气溶胶粒子富集,这为雾霾的产生和维持发展提供了有利的层结条件(胡亚旦等,2009;姚作新等,2011).另外,王艳秋等(2007)研究发现,降雪对污染物颗粒的捕获作用比降雨小得多,雪洗系数数值很低,而降雪时出现的小风、高湿及不利的扩散条件使得即使有较大的降雪,它的稀释作用也抵消不了气象条件对空气污染的影响.因此,冬季降雪对大气中污染物的稀释作用不仅非常有限,而且随雪量增加大气中污染物浓度反而升高的概率增大,这也是造成西安区域冬季雾霾多发的因素之一.正好相反,春夏季随着太阳辐射的逐渐增强,近地层层结不稳定增多,大气扩散条件转好,加之充沛降水的冲刷作用则成为雾霾现象少发的主要原因(叶光营等,2010;刘爱君等,2004).

| 表1 西安区域各季节平均雾霾现象日数及所占百分比 Table 1 Seasonal variation of mist and haze days and percentages in Xi′an area |

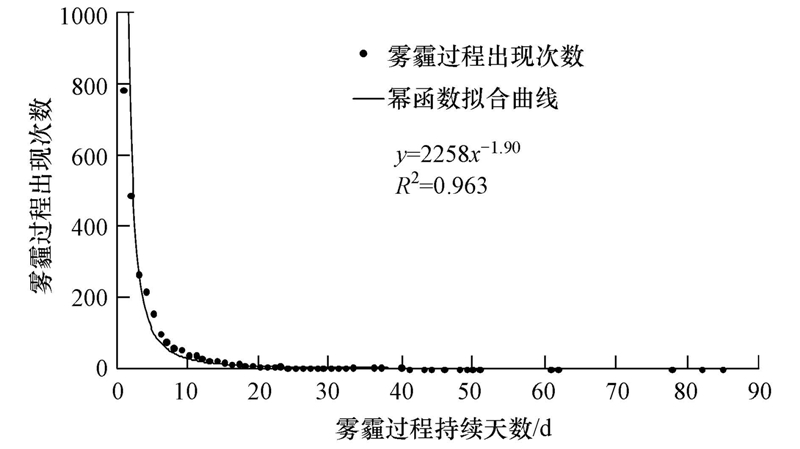

图 4给出了1960—2012年西安区域雾霾现象持续日数分布情况.由图 4可以看出,雾霾现象持续1 d的天气过程最多,随着雾霾持续日数的递增,雾霾天气过程出现次数呈幂函数形式迅速递减,拟合函数的R2为0.963.统计表明,1960—2012年西安区域共出现雾霾天气过程2471次,其中,持续1 d的雾霾天气过程最多为782次,占31.6%;其次为持续2 d的雾霾天气过程共487次,占19.7%.持续1~5 d的雾霾过程(共1898次)占所有雾霾天气过程的76.8%;持续20 d及以上的雾霾天气过程占3.2%;持续时间最长的雾霾天气过程出现在1976年11月22日—1977年2月24日,共计85 d.持续时间较长的雾霾天气过程在秋、冬、春季均有出现,但在冬季较为高发,这主要是由冬季大气污染物排放源的增强与大气扩散条件减弱共同决定的.虽然持续10 d及以上的雾霾天气过程只占11.6%,但雾霾天气持续时间越长对城市空气质量、社会公众健康及交通等各方面的不利影响越大.本文在这里给出了西安区域雾霾持续时间的经验分布模型,对历史上出现的特长雾霾天气分布形态进行了描述,这对西安区域雾霾天气持续时间的预报有一定的参考价值.西安区域雾霾天气持续时间是否会进一步延长,长或特长雾霾天气的次数是否会有所增加,特长雾霾天气出现的趋势及形成条件等还有待于进一步探讨(刘小宁等,2005).

|

| 图 4 1960—2012年西安区域雾霾现象持续日数分布图 Fig. 4 The duration of mist and haze days in Xi′an area from 1960 to 2012 |

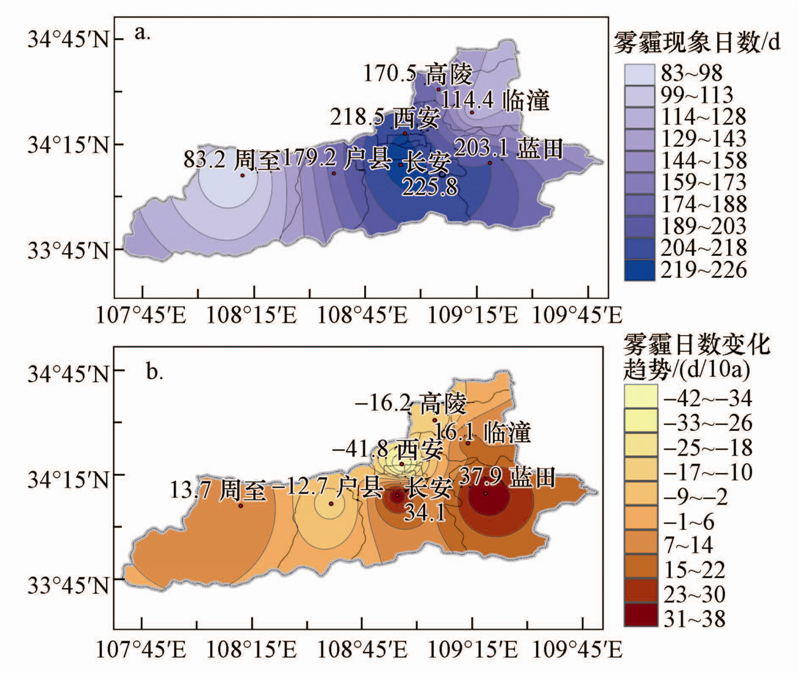

图 5为西安区域7个站1960—2012年雾霾现象日数多年平均值及多年变化趋势空间分布图.从图 5a可见,53年间,西安区域雾霾日数最多的是长安站,年平均雾霾日数为225.8 d;其次是西安站,年平均雾霾日数为218.5 d;雾霾日数最少的是周至站,年平均轻雾日数为83.2 d.长安地处西安城区的南郊,南靠秦岭,水汽充沛,有利于轻雾的形成.长安还是纳入西安市行政版图的新兴开发区,近年来发展建设规模快速扩大,区域上空排放停留的污染颗粒物急剧增多;加之西安区域主导风向为东北-西南向,地处秦岭北麓的长安夹在西安城区与秦岭之间,成为富含西安城区污染物的气团在白天所形成的上山风、夜间形成的下山风的必经之地,长安区域上空的气溶胶污染物在白天与夜间都得不到有效的稀释,这也加重了雾霾的形成几率.总体来讲,西安区域雾霾现象日数分布呈城区多发,近郊次之,远郊最少的特征.

|

| 图 5 西安区域1960—2012年雾霾现象日数(a)及变化趋势(b)空间分布图 Fig. 5 Annual mist and Haze day distribution(a) and trend distribution(b)in Xi′an area from 1960 to 2012 |

图 5b给出了1960—2012年期间,西安区域雾霾日数空间变化趋势特征.从图 5b可见,雾霾日数在1960—2012年期间的变化趋势在西安城区形成一个低值中心,53年来西安市区雾霾日数以-41.8d/10a的速率迅速下降;而分别毗邻秦岭及骊山的蓝田、长安、临潼及周至的雾霾日数则显著增加,其中,蓝田、长安增加最多,分别为37.9 d/10a、34.1 d/10a,在空间分布上形成两个增加中心区.西安城区雾霾现象显著减少的主要原因应该是城市相对湿度下降,导致轻雾出现几率有所降低所致.毗邻山区的区域雾霾现象有所增多是由于在富含充沛水汽的区域,当空气中气溶胶粒子显著增多时,轻雾与霾的形成几率都会有所增大.

3.3 气象要素特征由于雾霾天气局地性特征比较明显,因此,本文选西安站气象观测资料为例,讨论雾霾天气下的气象要素特征.

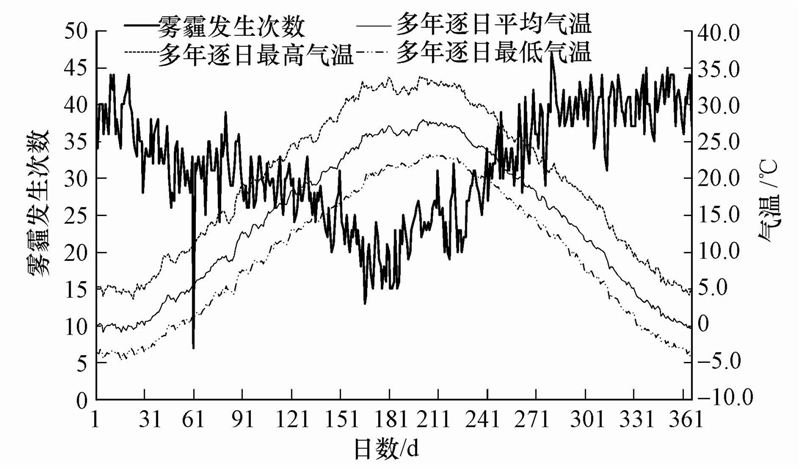

3.3.1 气温图 6为1960—2012年西安市逐日发生雾霾现象日数的历史累计值和逐日最低、最高、平均气温多年平均值分布图.从图 6可以看出,1960—2012年西安市逐日发生雾霾现象日数呈单谷型分布,这与逐日最低、最高及平均气温多年平均值的单峰型变化曲线呈镜像对称特征,峰谷值正好相反.Spearman相关性检验表明,雾霾日数与逐日最高、最低、及平均气温呈显著负相关,相关系数高达-0.705、-0.667及-0.692,以上相关系数均通过了双尾0.01的显著性水平检验.表 2给出了53年来逐日雾霾天气出现的不同概率范围对应的多年平均逐日最高气温、最低气温及日平均气温.由表 2可见,当逐日雾霾天气出现概率由低于30%(不足16 d)的区间显著增大至60%以上(大于32 d)区间时,对应的逐日平均气温、最高气温、最低气温分别由26.2、32.2、21.1 ℃迅速下降至8.5、13.9、4.5 ℃以下.由此可知,气温越低,西安市雾霾现象发生的频率越大.

|

| 图 6 1960—2012年西安市逐日发生雾霾日数的历史累计值和逐日最低、最高、平均气温多年平均值分布图 Fig. 6 Cumulative daily number of the occurrence of mist and haze days and the mean distribution of the minimum,maximum and average temperature in Xi′an City from 1960 to 2012 |

| 表2 53年来逐日出现雾霾天气概率范围及对应的多年平均逐日最高气温、最低气温和日平均气温 Table 2 Probability range of daily occurrence of mist and haze days and corresponding mean distribution of the maximum,minimum and average temperature in the 53 yeas |

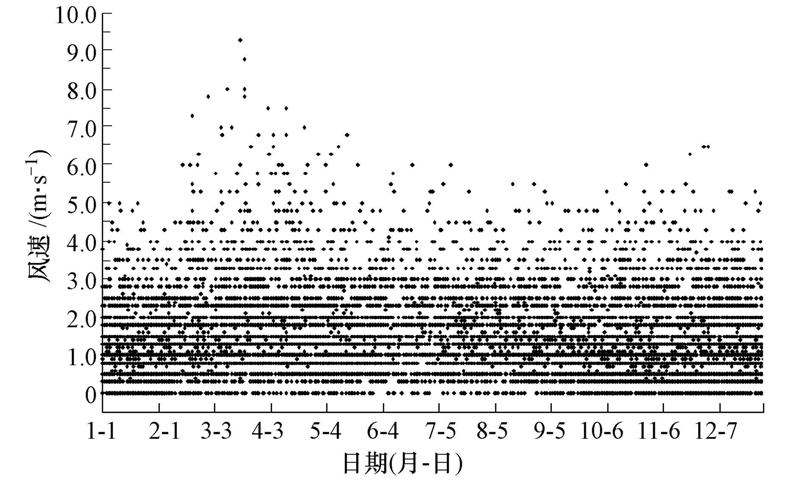

图 7给出了1960—2012年西安市所有雾霾天气过程的日均风速分布情况.由图 7可见,西安市发生雾霾天气时的日平均风速主要在2.0 m · s-1以下,所占比例高达73.8%.可见,风速≤2.0 m · s-1时,最有利于雾霾天气的形成.当风速大于2.0 m · s-1时,也有雾霾天气发生,但随着风速的增大,雾霾现象发生概率迅速减小.风速越小,发生雾霾天气的概率越大,这表明地面风场是影响雾霾天气形成与否的决定性控制条件之一.这主要源于近地层输送条件与大气中污染物的扩散稀释能力密切相关,近地层风的变化对大气污染物的传输和扩散影响显著:近地层长时间的小风速,有利于形成气流停滞区,从而为雾霾的形成创造条件(吴蒙等,2012;陈丽芳,2012);随着风速增大,大气平流输送能力增强,大气中污染物极易被驱散而不利于雾霾的形成(马敏劲等,2009).

|

| 图 7 1960—2012年西安市雾霾天气过程日平均风速分布图 Fig. 7 The daily average wind speed distribution in Xi′an City from 1960 to 2012 |

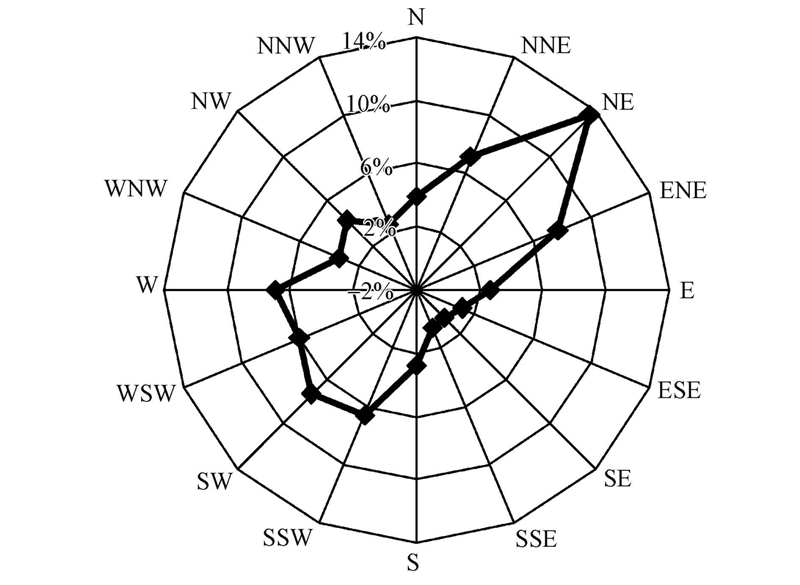

图 8给出了1960—2012年西安市雾霾天气过程风向频率分布图.由图 8可见,西安市出现雾霾天气时,近地面主导风向为东北风,ENE到NNE 3个风向所占比例为31.2%;西南风次之,SSW到WSW 3个风向所占比例为21.2%,这与西安市多年主导风向是一致的.而西北风常常携带冷空气南下,有利于大气中污染物质的及时清除,不利于雾霾天气的形成.另外,在所有雾霾天气中,静风所占频率高达17.7%.这是由于静稳条件下大气扩散条件很差,容易导致雾霾天气的发生.

|

| 图 8 1960—2012年西安市雾霾天气过程风向频率分布 Fig. 8 The wind direction frequency distribution in Xi′an City from 1960 to 2012 |

表 3给出了西安市不同日均相对湿度范围雾霾天气出现的频次变化情况.由表 3可知,随着日均相对湿度的逐渐增大,西安市雾霾天气的出现几率呈先增大后减小的趋势.当日均相对湿度小于40%时,雾霾发生几率很小,仅占0.9%;日均相对湿度增至70%~79%区间时,雾霾出现所占几率达到峰值,为28.7%,之后雾霾出现几率随日均相对湿度增大呈下降趋势.根据吴兑(2008b)所提出的识别雾霾的概念模型,西安市出现的雾霾天气现象中,仅有10.7%属于轻雾(日均相对湿度大于90%),其余的均为霾.其中有62.7%的霾属于干霾(相对湿度小于80%),只有26.5%的霾天气情况属于湿霾或雾霾混合物(相对湿度在80%~90%之间).由表 3还可见,西安市霾天气时相对湿度分布规律与我国华北、江淮及华南等地基本一致,也进一步印证了霾的发生区域位置越偏北,相对湿度下限会相应减小这一结论(周宁芳等,2008).

| 表3 1960—2012年西安市日均相对湿度分布对应的雾霾频次 Table 3 Frequency of the occurrence of mist and haze days in different daily-averaged relative humidity ranges in Xi′an City from 1960 to 2012 |

表 4给出了西安市雾霾天气14时地面的24小时变压(ΔP24)与24小时变温(ΔT24)出现的频率.由表 4可以看出,雾霾的出现与气压场的变化关系密切:负变压时(ΔP24<0)最容易产生雾霾天气,发生概率为55.0%;正变压时(ΔP24>0)发生雾霾的概率次多,为43.7%.这表明气压场的减弱更有利于雾霾的形成.这与他人(周宁芳等,2008;马敏劲等,2009)的研究结论是一致的.

| 表4 西安市雾霾天气14时地面的24小时变压与24小时变温出现频率 Table 4 Frequency of ΔP24 and ΔT24 at 14:00 of mist and haze days in Xi′an City |

与气压场特征相反,当西安市出现正变温(ΔT24>0)时,更容易产生雾霾天气,发生概率为57.4%.由于西安市雾霾现象以霾的发生为主,而西安地区霾天气多发生在弱冷锋前部,冷锋前暖空气中污染物质量浓度大,容易产生霾天气;冷锋过境后,南下冷空气对大气污染物可以起到稀释扩散的作用,使得西安市大气中污染物质量浓度迅速下降,这与兰州市气压场变化对霾出现频率作用机制是一致的(崔冬林等,2010).而根据轻雾的形成机理,负变温导致的气温下降对轻雾的形成更为有利(周亚军等,2008).

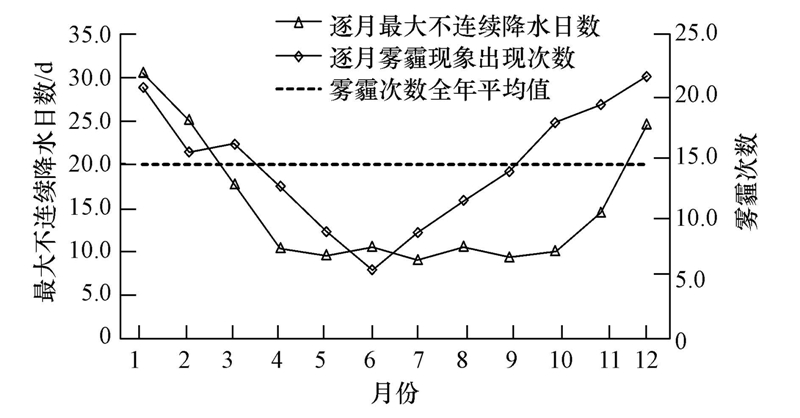

3.3.5 最大不连续降水日数图 9给出了1960—2012年西安市逐月最大不连续降水日数与雾霾出现次数变化趋势图.从图 9可以看出,1960—2012年西安市逐月最大不连续降水日数变化趋势呈“U”型分布特征,与雾霾出现次数的单谷型变化趋势较为一致.仲春至初秋(4—9月),西安市月最大不连续降水日数持续处于较低的水平(平均值为10.0 d),相对应的逐月雾霾出现次数与全年平均值(14.3 d)相比较,也均处于负相位.仲秋(10月)月最大不连续降水日数仍保持较低的水平(10.1 d),而雾霾出现次数迅速增多,且与全年平均值相较,转入正相位.这与10月份大面积秸秆燃烧导致气溶胶排放源增多有关.另外,10月份开始,气温逐渐下降,频繁的秋雨与雨后低温也导致轻雾更容易形成.晚秋(11月)开始,随着最大不连续降水日数逐月上升,逐月雾霾日出现次数也迅速增多,并于12月份达到全年最大值(21.6 d);月内最大不连续降水日数于1月升至最高(30.6 d),雾霾出现次数也处于全年次峰值(20.7 d);随后从冬末(2月)开始,两者均迅速下降.Spearman相关性分析表明,霾日数与逐月最大不连续降水日数显著正相关,相关系数高达0.687,此相关系数通过了双尾0.01的显著性水平检验.由此可知,由于降水对污染物有冲涮作用(江崟等,2004),连续不降水日数越长,形成霾现象的几率越高.而仲秋(10月)多连阴雨天气,为著名的“华西秋雨”时段,此时气温下降明显,充沛的水汽与低温共同作用,反而有利于轻雾的形成.

|

| 图 9 1960—2012年西安市月最大不连续降水日数与雾霾出现次数变化图 Fig. 9 Distribution of monthly maximum consecutive days of non-precipitation and mean numbers of occurrence of mist and haze days in Xi′an City from 1960 to 2012 |

1)1960—2012年期间,西安市年雾霾现象日数波动性增加趋势非常明显.其中,20世纪60年代处于雾霾少发期(138.4 d · a-1),之后的70年代雾霾现象发生日数快速攀升(177.5 d · a-1),并在之后的历史时期维持在正相位振荡徘徊.80年代雾霾现象发生日数略有下降,出现一个小谷(174.1 d · a-1),90年代再次波动性增多,进入雾霾现象高发期并表现为历史最高峰段(186.3 d · a-1).进入21世纪后雾霾现象发生频率略有下降(172.1 d · a-1),但仍高于这53年的平均值,处于正相位. 雾霾日发生数存在准7~9年周期振荡,每7~9年形成一个峰型.

2)全年来看,雾霾日数最多出现于冬季,秋季略低,春季次之,夏季所占比例最低.其中,秋末冬初(10月至翌年1月)是雾霾最易发生的季节,这是大气污染物的源、汇季节变化综合作用的结果.

3)西安市雾霾持续1 d的天气过程最多,随着雾霾持续日数的递增,雾霾天气过程出现次数呈幂函数形式迅速递减.持续时间较长的雾霾天气过程在秋、冬、春季均有出现,但在冬季较为高发.

4)雾霾日数与逐日最高、最低及平均气温呈显著负相关,气温越低,西安市雾霾发生的频率越大.日平均风速≤2.0 m · s-1时,最有利于雾霾天气的形成;西安市出现雾霾天气时,近地面主导风向为东北风.随着日均相对湿度的逐渐增大,西安市雾霾天气的出现几率呈先增大后减小的趋势;西安市出现的雾霾天气现象中,仅有10.7%属于轻雾(日均相对湿度大于90%),其余的均为霾,其中,有62.7%的霾属于干霾(相对湿度小于80%),只有26.5%的霾天气情况属于湿霾或雾霾混合物(相对湿度在80%~90%之间).14时气压场出现负变压及14时气温出现正变温时,更容易产生雾霾天气.

5)1960—2012年西安市逐月最大不连续降水日数变化趋势呈“U”型分布特征,与雾霾出现次数的单谷型变化趋势较为一致.雾霾日数与逐月最大不连续降水日数显著正相关,连续不降水日数越长,形成雾霾的几率越高.

| [1] | 陈峰立,王春明,任思衡,等.2011.西安地区一次大雾天气过程的数值模拟研究[J].安徽农业科学,39(15):9081-9085 |

| [2] | 陈丽芳.2012.杭州市灰霾气候特征及与清洁过程的对比分析[J].科技通报,28(7):31-35 |

| [3] | 崔冬林,王式功,尚可政,等.2010.兰州市霾日与气象参数和空气质量的关系[J].兰州大学学报(自然科学版),46(2):26-38 |

| [4] | 樊韬,舒志亮,翟涛,等.2011.银川市灰霾天气的环境特征分析[J].宁夏工程技术,10(3):193-196 |

| [5] | 高岑,王体健,吴建军,等.2012.2009年秋季南京地区一次持续性灰霾天气过程研究[J].气象科学,32(3):247-252 |

| [6] | 黄金海,汪海珍,吴建军,等.2007.植被指数与杭州市热岛效应的关系研究[J].科技通报,23(3):446-457 |

| [7] | 胡亚旦,周自江.2009.中国霾天气的气候特征分析[J].气象,35(7):73-78 |

| [8] | 江崟,曹春燕.2004.2003年深圳市灰霾气候特征及影响因素[J].广东气象,(4):14-15 |

| [9] | 刘爱君,杜尧东,王惠英.2004.广州灰霾天气的气候特征分析[J].气象,30(12):68-71 |

| [10] | 刘宁微,马雁军,刘晓梅,等.2011.沈阳地区霾与雾的观测研究[J].环境科学学报,31(5):1064-1069 |

| [11] | 刘小宁,张洪政,李庆祥,等.2005.我国大雾的气候特征及变化初步解释[J].气象应用学报,16(4):220-230 |

| [12] | 马敏劲,崔冬林,王式功,等.2009.兰州市霾日的气候特征[J].兰州大学学报(自然科学版),45(6):56-61 |

| [13] | 史军,崔林丽,贺千山,等.2010.华东雾和霾日数的变化特征及成因分析[J].地理学报,65(5):533-542 |

| [14] | 王艳秋,杨晓丽.2007.哈尔滨市降水形势对大气污染物浓度稀释的影响[J].自然灾害学报,16(5):65-68 |

| [15] | 魏凤英.2007.现代气候统计诊断与预测技术(第2版)[M].北京:气象出版社.36-70 |

| [16] | 韦肖林,周慧僚,唐新.2012.河池边界层逆温现象变化特征及影响[J].气象研究与应用,33(1):30-34 |

| [17] | 伍红雨,杜尧东,何健,等.2011.华南霾日和雾日的气候特征及变化[J].气象,37(5):607-614 |

| [18] | 姚作新,吕鸣,贺晓东.2011.2008/2009乌鲁木齐近地空间逆温层特征分析[J].沙漠与绿洲气象,5(3):29-32 |

| [19] | 叶光营,吴毅伟,刘必桔.2010.福州区域雾霾天气时空分布特征分析[J].环境科学与技术,3(10):114-119 |

| [20] | 殷文军,彭晓武,宋世震,等.2009.广州市灰霾天气对城区居民心血管疾病影响的时间序列分析[J].环境与健康杂志,26(12):1081-1085 |

| [21] | 吴兑.2004.霾与雾的区别和灰霾天气预警建议[J].广东气象,(4):1-4 |

| [22] | 吴兑,邓雪娇,毕雪岩,等.2007.都市霾与雾的区分及粤港澳的灰霾天气观测预报预警标准[J].广东气象,29(2):5-10 |

| [23] | 吴兑.2006.再论都市霾与雾的区别[J].气象,32(4):9-15 |

| [24] | 吴兑,廖国莲,邓雪娇,等.2008a.珠江三角洲霾天气的近地层输送条件研究[J].应用气象学报,19(1):1-9 |

| [25] | 吴兑.2008b.霾与雾的识别和资料分析处理[J].环境化学,27(3):327-330 |

| [26] | 吴蒙,范绍佳,吴兑,等.2012.广州地区灰霾与清洁天气变化特征及影响因素分析[J].中国环境科学,32(8):1409-1415 |

| [27] | 张宏利,刘敏茹,张纳伟锐,等.2011.西安城区干岛效应的变化特征与城市发展[J].水土保持研究,18(5):197-200 |

| [28] | 张晶,郑有飞,李云川,等.2011.石家庄市周边秸秆焚烧导致云凝结核变化的特征[J].大气科学学报,34(3):343-350 |

| [29] | 张蓬勃,姜爱军,孙佳丽,等.2012.江苏秋季霾的年代际变化特征及其影响因素分析[J].气候变化研究进展,8(3):205-212 |

| [30] | 张运英,黄菲,杜娟,等.2009.广东雾霾天气能见度时空特征分析——年际年代际变化[J].热带地理,29(4):324-328 |

| [31] | 赵桂香,杜莉,卫丽萍,等.2011.一次持续性区域雾霾天气的综合分析[J].干旱区研究,28(5):871-878 |

| [32] | 中国气象局.2003.地面气象观测规范[M].北京:气象出版社.23-24 |

| [33] | 周宁芳,李峰,饶晓琴,等.2008.2006年冬半年我国霾天气特征分析[J].气象,34(6):81-88 |

| [34] | 周荣芳.2011.浅谈逆温灾害及其防治[J].安徽农学通报,17(14):257-258 |

| [35] | 周亚军,刘燕.2008.广州市雾与霾的天气和气候特征[J].广东气象,30(2):16-18 |

2014, Vol. 34

2014, Vol. 34