日本福岛核事故后,全厂断电事故日渐成为世界核安全领域研究的重点[1-3],对于以AP1000为代表的非能动核电厂,全厂断电事故下的堆芯衰变热主要通过冷却剂的自然循环导出[4-5],其非能动系统的性能与传统能动核电厂有着明显不同。在利用整体试验装置进行非能动核电厂的试验验证或系统程序开发时,全厂断电事故中的自然循环现象是不可或缺的研究内容[6-7]。本文基于先进热工水力试验(Advanced Core-cooling Mechanism Experiment, ACME)台架开展全厂断电事故试验验证的需求[8],对非能动核电厂事故下的自然循环现象进行了识别和研究,分析了自然循环现象对不同因素的敏感性,确定了事故中的主要现象和影响因素,为验证试验方案设计和程序验证提供了指导。

1 计算模型及条件本文以典型的非能动核电厂AP1000为例,采用RELAP5/MOD 3.3程序进行全厂断电事故的计算分析。AP1000计算节点模型包括了主冷却剂系统(Reactor Coolant System, RCS)和非能动堆芯冷却系统(Passive CCliStCore Cooling System, PXS)的主要设备和管线;模型内共两条环路,每条环路分别包括一条热管段、一台蒸汽发生器(Steam Generator, SG)、两台反应堆冷却剂泵、两条冷管段。另外,模型中还包括了稳压器、波动管、阀门及用于运行控制和安全触发的仪表[9]。

计算采用的主要假设条件和控制逻辑有:

1) 反应堆初始功率为满功率加上最大热工测量误差,衰变功率取设计值的120%。

2) 反应堆冷却剂初始平均温度为名义值加上最大稳态控制带和测量误差。

3) 稳压器初始压力为名义值加上最大稳态波动值和测量误差。

4) 慢化剂温度系数和多普勒系数取保守值为0。

5) 非能动余热排除系统(Passive Residual Heat Removal system, PRHR)出口隔离阀由蒸汽发生器低水位符合触发开启,堆芯补水箱(Core Makeup Tank, CMT)出口隔离阀由冷管段低温信号触发开启;PRHR和两列CMT的出口隔离阀均可正常投入,但PRHR和CMT出口隔离阀的投入延迟均取不利于RCS降温降压的保守值。

6) 安注箱(Accumulator, ACC)的初始压力取设计名义值,根据文献[4],ACC在全厂断电事故(Station Black-Out accident, SBO)中不投入。

7) 为分析全厂断电事故下非能动核电厂的整个瞬态过程,假设系统正常功率运行状态下发生全厂断电,蒸汽发生器处于正常水位,主泵、主给水泵等设备均在发生全厂断电后开始惰转;PXS系统的各设备取设计名义值。

8) 系统管道阻力取偏保守的设计值。

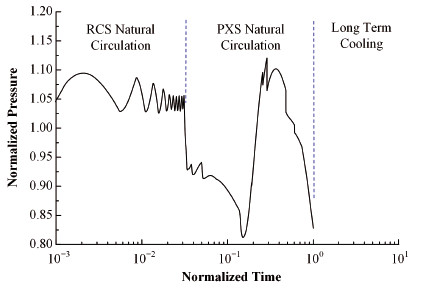

2 全厂断电事故下自然循环现象分析 2.1 非能动核电厂全厂断电事故进程对于AP1000非能动核电厂,全厂断电事故中各安全系统和设备的动作时序如表 1所示,RCS系统和PXS系统主要参数随时间的变化情况如图 1~6所示。

| 表 1 AP1000全厂断电事故序列 Table 1 Event sequence of blackout accident of AP1000 |

|

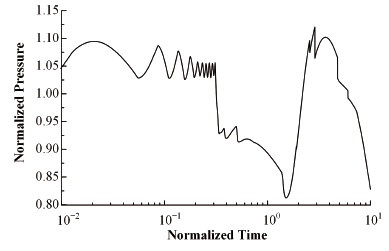

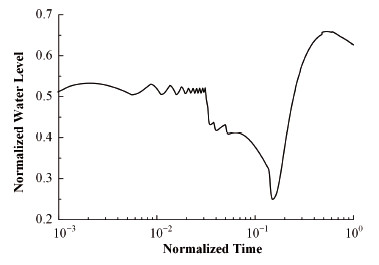

图 1 事故进程中的主回路压力 Figure 1 Pressure-graph of RCS during accident progress |

|

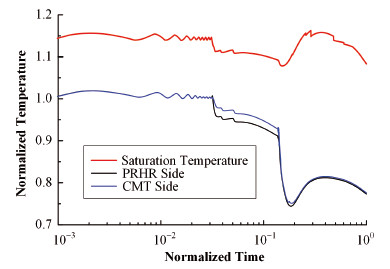

图 2 RCS回路平均温度 Figure 2 Curve of average temperature of RCS loop |

|

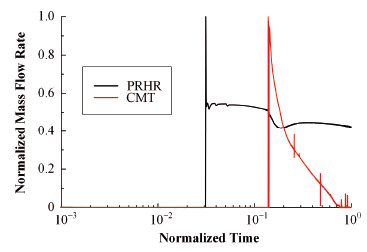

图 3 PRHR及CMT质量流率 Figure 3 Mass flow rate of PRHR and CMT |

|

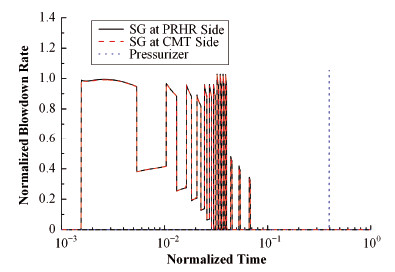

图 4 SG和稳压器安全阀的喷放流率 Figure 4 Blowdown flow rates of SG and pressurizer during accident progress |

|

图 5 稳压器水位变化 Figure 5 Water level of pressurizer during accident progress |

|

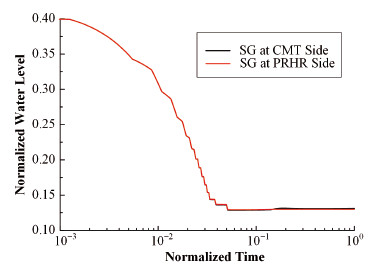

图 6 蒸汽发生器水位变化 Figure 6 Varitions of water level in SG |

根据表 1所列事故序列,结合图 1~6中的参数变化情况,可对非能动核电厂全厂断电事故的进程总结如下:

全厂断电发生后,主泵和主给水泵开始惰转,因主泵转速低触发反应堆停闭,主蒸汽阀随后关闭。随着主泵转速下降,RCS冷却剂流量迅速下降,堆芯产生的衰变热不能完全带出,导致RCS温度上升,压力也随之上升。因蒸汽发生器与堆芯之间的自然循环,堆芯衰变热以蒸汽发生器二次侧水汽化的形式带出,因主蒸汽阀关闭,蒸汽发生器内压力逐渐升高并超压,SG安全阀开启卸压。随着SG安全阀的多次开启,SG水位下降,其低水位信号触发PRHR HX出口隔离阀开启,PRHR投入运行。

因PRHR系统的换热能力和蒸汽发生器的排热能力足够冷却反应堆,随着PRHR系统的运行,一回路系统温度和压力下降,稳压器安全阀关闭,蒸汽发生器内的蒸汽量减少,SG安全阀关闭。

在RCS系统温度降低的过程中,冷管段温度也会随之下降,其低温整定值触发CMT出口隔离阀开启,CMT投入运行。

CMT安注投入后,一回路系统平均温度下降,PRHR系统的换热能力会出现下降,随后RCS会再次升温升压,稳压器安全阀会再次开启,然后随着PRHR系统换热能力的回升而再次关闭。最终,安全壳内置换料水箱(In-containment refueling water storage tank, IRWST)内水位下降,触发非能动安全壳冷却系统(Passive Containment Cooling System, PCCS)运行[9],进入长期冷却过程,PRHR热交换器和PCCS系统的联合运行可使堆芯保持长期冷却状态。

整个事故过程中,RCS系统内冷却剂的温度一直低于相应的饱和温度(图 2),事故中的自然循环过程均为单相自然循环。

当采用丧失给水和蒸汽发生器低水位等保守假设时,全厂断电的事故序列与上述事故序列基本一致,区别在于由于蒸汽发生器水位较低,事故发生后,稳压器安全阀会在很短的时间内开启,PRHR的投入时刻会提前[4-5]。

2.2 事故阶段划分与现象识别根据SBO事故进程的时序特点,结合不同阶段RCS系统参数随时间变化的特点,合并事故过程中重复出现的热工水力现象[10],可将事故过程分为三个时序阶段,如图 7所示,各阶段的主要现象如下:

|

图 7 SBO事故的主要阶段 Figure 7 Main stages of SBO accident |

1) RCS自然循环阶段

该阶段堆芯与蒸汽发生器之间的自然循环是堆芯衰变热排出的主要方式,蒸汽发生器是主要热阱。该阶段的主要特征为蒸汽发生器和稳压器会出现周期性超压喷放,RCS系统参数随时间变化较快。

此外,由于蒸汽发生器是本阶段主要的热阱,蒸汽发生器安全阀的频繁开启和关闭导致二回路带热能力变化较大,蒸汽发生器内参数和二次侧换热条件的变化也属于重要局部现象。

总体来看,本阶段的自然现象与传统压水堆核电厂全厂断电事故的自然循环现象是一致的,没有本质的区别[11]。

2) PXS/PRHR自然循环阶段

该阶段以SG低水位触发PRHR启动为标识,主要热阱为安全壳内置换料水箱(IRWST),PRHR HX与堆芯之间的自然循环是堆芯衰变热排出的主要方式。该阶段中,SG喷放现象逐渐停止,RCS参数随时间的变化趋于缓慢。

在本阶段后期,CMT投入,在密度差的作用下,CMT内的含硼冷水与堆芯内的热水之间也会形成自然循环,PXS系统内同时存在CMT-堆芯、PRHR-堆芯两个自然循环过程。此外,由于CMT内含硼冷水的升温,RCS系统内水容积增加,稳压器内水位在CMT投入会有升高,存在满溢的风险[12]。

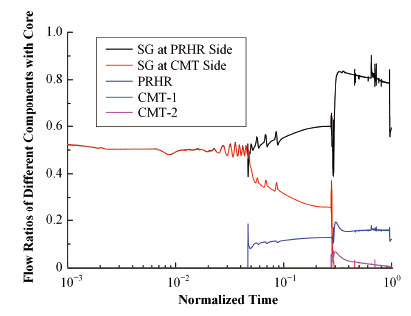

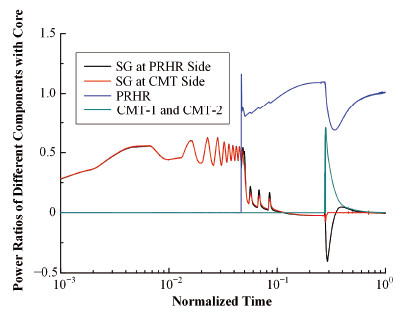

图 8为事故过程中蒸汽发生器、PRHR HX和CMT的归一化质量流率,参考值为同时刻的堆芯质量流率。可知,PXS自然循环阶段,PRHR所在的主回路一直处于循环流量比较高,其流量在堆芯流量的占比逐渐增加,堆芯循环流量主要由该回路主导,而CMT所在主回路流量在堆芯流量的占比则处于不断减小的状态,两条主回路的流量占堆芯流量的比例存在显著的差异。此外,图 8还表明,PRHR启动后,与PRHR同一环路SG的循环流量会最终维持在一个定值附近;而与CMT同一环路的SG,其循环流量对堆芯循环流动的影响持续减小,在CMT启动后会最终CMT旁通,停止流动。

|

图 8 不同部件循环流率与堆芯流率的比值 Figure 8 Flow ratios of different components with core |

图 9为事故过程中蒸汽发生器、PRHR HX和CMT的归一化功率,参考值为同时刻的堆芯衰变功率。可知,在RCS自然循环阶段,堆芯衰变热主要由两台蒸汽发生器平衡,在PXS自然循环阶段,堆芯衰变热主要由PRHR HX平衡,且当RCS内的温度低于SG内的温度时,与PRHR同回路的SG从热阱变为热源,功率最高时刻,PRHR导出近130%的堆芯衰变热。因此,在换热功率方面,两条主回路间也存在着显著差异。

|

图 9 不同部件与堆芯功率的比值 Figure 9 Power ratios of different components with core |

总体来看,本阶段同时存在两台SG-堆芯、PRHR HX-堆芯和两列CMT-堆芯等多个自然循环过程,且多个自然循环过程之间存在复杂的相互作用和显著的不均衡,属于非能动核电厂特有的事故现象,是试验验证和程序开发需要重点关注的阶段。

3) 长期冷却阶段

随着IRWST水箱内水位的下降,PCCS系统运行,事故进入长期冷却阶段,通过PXS系统与PCCS系统的联合运行可保持RCS维持过冷状态。因为涉及PXS与PCS系统的相互耦合,本文未进行相应的分析计算。

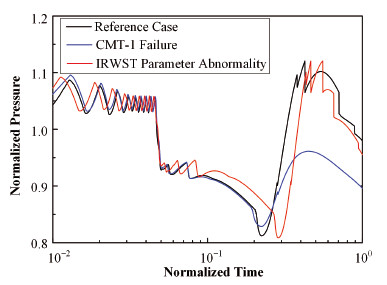

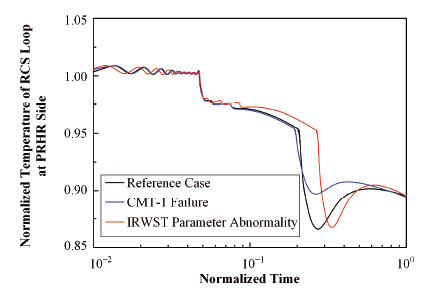

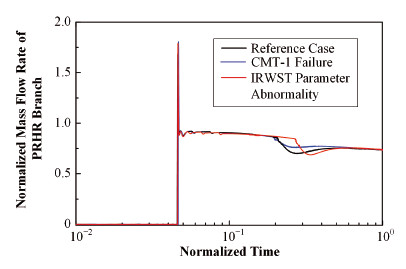

3 PXS系统失效对自然循环的影响分析根据非能动核电厂自然循环现象的特点,选取了PXS系统部件进行了事故敏感性分析,重点计算了一列CMT失效和IRWST水箱参数异常对自然循环过程的影响情况,其中IRWST水箱参数异常是指IRWST内的水位和水温同时出现异常,水温较正常运行温度高10℃,水位下降至刚好淹没C型换热器。不同工况下的系统压力、温度和自然循环流率分别如图 10~14所示。

|

图 10 主冷却剂系统压力 Figure 10 System pressure of reactor coolant |

|

图 11 PRHR环路平均温度 Figure 11 Average temperature of RCS loop at PRHR side |

|

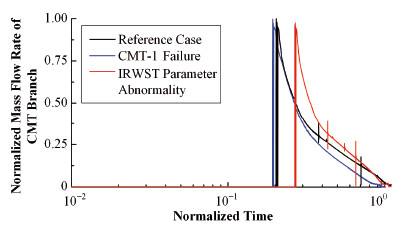

图 12 PRHR支路自然循环质量流率 Figure 12 Natural circulation flow rate in PRHR branch loop |

|

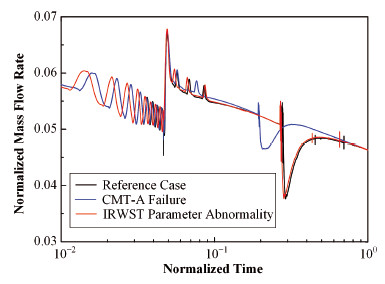

图 13 正常CMT支路自然循环质量流率 Figure 13 Natural circulation flow rate in CMT branch loop |

|

图 14 堆芯自然循环质量流率 Figure 14 Natural circulation flow rate in core |

在RCS自然循环阶段,由于CMT和PRHR尚未投入,因此一列CMT失效和IRWST水箱参数异常工况下的RCS系统参数、回路循环流率均与基准工况相同。

PXS系统自然循环阶段,一列CMT失效和IRWST水箱参数异常对自然循环过程存在较大影响。

从RCS系统参数来看,一列CMT投入失效时,由CMT含硼冷水导致的RCS平均温度下降较基准工况的降幅更小,RCS压力回升过程的峰值也更低。IRWST水箱参数异常时,热阱换热能力下降,PXS自然循环阶段RCS系统的降温降压过程较基准工况缓慢,CMT投入的时刻较基准工况滞后。CMT投入后,RCS压力回升的峰值更高,导致RCS压力超限,稳压器安全阀多次开启泄压。

从自然循环流率来看,一列CMT失效时,正常CMT支路的循环流率峰值与基准工况基本一致,PRHR侧RCS回路循环流率较基准工况偏高。这主要是由于两个过程的驱动温差不同所致,CMT支路循环的驱动温度为堆芯与CMT内冷水间的温差,一列CMT失效时,冷管段低温整定值保证了该温差与基准工况基本一致;PRHR侧RCS回路循环的驱动温度为IRWST水箱与堆芯的温度差,仅单列CMT投入时,堆芯降温幅度偏小,堆芯温度偏高,导致该工况下PRHR侧RCS回路的驱动温差也较基准工况偏高。

IRWST水箱参数异常时,CMT支路自然循环除投入时刻有延迟外,循环流率的峰值与基准工况基本一致;因热阱换热能力下降,PRHR侧RCS的自然循环流率下降得较基准工况缓慢,PRHR支路自然循环时间延长。

4 结语本文对非能动核电厂全厂断电的事故进程进行了模拟计算,研究了事故期间的自然循环现象及其影响因素,主要得到以下结论:

1) 按照事故进程和现象特点,非能动核电厂全厂断电事故可分为主回路自然循环阶段、非能动堆芯冷却系统自然循环阶段和长期冷却阶段,其中非能动核电厂特有的事故现象主要在非能动堆芯冷却系统自然循环阶段出现,试验验证和程序开发应重点关注。

2) 非能动核电厂全厂断电事故下,堆芯与蒸汽发生器、PRHR HX及CMT等多个热阱之间存在单相自然循环现象,堆芯与PRHR之间的自然循环对堆芯衰变热的导出具有重要影响。

3) 非能动堆芯冷却系统自然循环阶段,CMT投入和IRWST水箱参数对RCS系统的压力、温度和自然循环流率存在显著影响。

| [1] |

Takeda Takeshi, Nakamura Hideo. RELAP5 code study of ROSA/LSTF experiment on a PWR station blackout (TMLB') transient[J]. Mechanical Engineering Journal, 2014, 1(4): 1. DOI:10.1115/ICONE21-16811 |

| [2] |

Kim Yeonsik, Yu X G, Kang Kyoungho, et al. Analysis of a station blackout scenario with an ATLAS test[J]. Nuclear Engineering and Technology, 2013, 45(2): 179-190. DOI:10.5516/NET.02.2012.007 |

| [3] |

Lee S W, Hong T H, Seo M R, et al. Extended station blackout coping capabilities of APR1400[J]. Science and Technology of Nuclear Installations, 2014, 980418: 1-10. DOI:10.1155/2014/980418 |

| [4] |

聂昌举. AP1000全厂断电事故分析[J]. 核电工程与技术, 2011(3): 16-20. NIE Changju. AP1000 station blackout analysis[J]. Nuclear Power Engineering and Technology, 2011(3): 16-20. |

| [5] |

袁添鸿, 于雷, 王川. 全厂断电事故下AP1000非能动余热排出系统分析[J]. 原子能科学技术, 2010, 44(zl): 248-252. YUAN Tianhong, YU Lei, WANG Chuan. Research on passive residual heat remove system under loss of power[J]. Atomic Energy Science and Technology, 2010, 44(z1): 248-252. |

| [6] |

Wilson G E, Boyack B E. The role of the PIRT process in experiments, code development and code applications associated with reactor safety analysis[J]. Nuclear Engineering & Design, 1998, 186(1-2): 23-37. |

| [7] |

Kang K H, Bae B U, Kim J R, et al. Development of a phenomena identification ranking table for simulating a station blackout transient of a pressurized water reactor with a thermal-hydraulic integral effect test facility[J]. Annals of Nuclear Energy, 2015, 75: 72-78. DOI:10.1016/j.anucene.2014.07.050 |

| [8] |

石, 叶子申, 李玉全, 等. 功率比可变的非能动核电站SBO事故比例分析研究[J]. 节能技术, 2016, 34(6): 553-557. SHI Yan, YE Zishen, LI Yuquan, et al. Variable power ratio scaling analysis of station blackout accident in passive safety nuclear power plant[J]. Energy Conservation Technology, 2016, 34(6): 553-557. DOI:10.3969/j.issn.1002-6339.2016.06.015 |

| [9] |

林诚格, 郁祖盛. 非能动安全先进压水堆核电技术[M]. 北京: 原子能出版社, 2010. LIN Chengge, YU Zusheng. Passive safety advanced pressurized water reactor nuclear power technology[M]. Beijing: Atomic Energy Press, 2010. |

| [10] |

Lee S Y, Choi C J, Lee C S, et al. Phenomena identification and ranking table for the APR1400 main steam line break[J]. Journal of the Korean Nuclear Society, 2004, 36(5): 388-402. |

| [11] |

Liu T J, Lee C H, Way Y S. ⅡST and LSTF counterpart test on PWR station blackout transient[J]. Nuclear Engineering & Design, 1997, 167(3): 357-373. |

| [12] |

刘展, 王喆, 张国胜, 等. AP1000核电厂应对全厂断电事故的稳压器防满溢对策研究[J]. 原子能科学技术, 2014, 48(4): 652-655. LIU Zhan, WANG Zhe, ZHANG Guosheng, et al. AP1000 plant pressurizer overfilling prevention study against station blackout accident[J]. Atomic Energy Science and Technology, 2014, 48(4): 652-655. DOI:10.7538/yzk.2014.48.04.0652 |