2. 中国科学院近代物理研究所 兰州 730000

2. Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China

高功率微波系统中由于功率传输及谐振设备制造工艺上的不完美等因素使得实际工作环境中腔体在真空传输时会产生二次电子倍增、场致发射、辉光放电等现象并通常伴随着弧光放电。弧光放电的发生使得处于工作状态的腔体或其他设备造成局部短路或局部温度升高,甚至造成微波腔及其配套设备的损坏。因此如何实时监测这种现象成为高功率微波系统设计的一个重要问题。

由高功率微波传输或者谐振导致的弧光放电的过程中通常伴随着高能量的释放,其通常会以一种光辐射的方式对外释放能量。实验表明,在强流粒子加速器中高功率微波腔体发生电弧放电效应的时候,其对外辐射的电磁辐射通常是波长320~ 1100nm的可见光[1],因此可以利用光探测技术来实现电弧放电效应的监测,然而文献中没有给出具体的设计方法。文献[2]指出,在设计基于粒子加速器的监测电路时,需要充分考虑系统的可靠性与稳定性等问题,尤其在强流粒子加速器的高辐射环境下,由于环境中存在的电子、质子、中子、α粒子等以及g射线等辐射使得电路元器件参数变化,甚至导致电路完全损坏而失去功能。因此如何提高系统可靠性,减少部件更换频率,减少人力和硬件成本,并增加机器保护失效的风险成为了一个亟待解决的问题。随着开源硬件技术的发展,有人提出在科学实验装置中使用开源软硬件[3]以实现一种低成本设计方法。如文献[4]中介绍了一种以开源的模拟电路来实现在线同位素分离器束测装置中微弱电流的测量。文献[5]利用LabVIEW软件搭建了一种发光二极管(Light Emitting Diode, LED)电子束辐照在线监测系统,并实现在1.5 GeV电子束辐照过程中对GaN基LED光电特性参数和环境参数的实时采集、存储和显示。文献[6]基于开源硬件平台设计了一种低能辐射监测系统。这些研究给开源软硬件的开发与应用提供了一定的参考,因此如何通过利用这些软硬件实现一种高可靠性的高功率微波腔体弧光放电监测系统成为了研究重点。

本文基于开源硬件和LabVIEW数据采集软件设计了一套针对粒子加速器高功率射频腔体弧光放电光辐射的实时监测装置,利用该装置可以在数十微秒量级以内实现对电弧放电的实时响应。本装置具有以下特点:1)采用开源硬件设计,成本低,电路简单,安装方便;2)通过冗余硬件设计方案实现可靠性高,响应时间在数十微秒级;3)可同时检测信号跳变与信号幅度,系统灵敏度高;4)信号判断逻辑阈值与放大倍数均可调,系统动态范围可调;5)监测软件可以同步记录事件及其发生时间并存在数据库中便于束流诊断。

1 总体设计基于硬件冗余的微波腔体的光辐射监测系统的设计目标主要有以下4点:1)通过一种开源硬件设计实现一种高可靠性的冗余硬件设计方案;2)降低系统成本,简化电路设计方案,并提供方便的电路安装;3)针对信号跳变与信号幅度信号判断阈值具有一定的可调性和动态范围;4)设计一种可以存储信号时间序列与警报事件的数据库,并实现数据的可视化显示。图 1给出了本系统的总体构成框图。

|

图 1 高功率微波系统弧光辐射监测系统总体构成 Figure 1 Overall architecture of the high-power RF arc discharge detector system |

该系统主要由硬件和软件两个部分组成,其中硬件部分主要由原始/自检信号电路、选择器、三重冗余电路、三输入投票报警电路、Arduino Uno与Ethernet扩展电路板组成;软件部分主要由系统控制软件和信号采集与存储软件组成。其中三重冗余电路主要由信号放大、低通滤波、上升沿检测、阈值判断组成;从光辐射传感器所感应的原始信号被送到三重冗余电路的输入端,在三重冗余电路中有三路设计相同的电路模块。在每一路信号检测电路中对信号进行处理并产生三路数字逻辑判断信号,然后输出三路判断信号到三输入投票电路,并由此产生硬报警信号送往报警柜。Arduino及其扩展板主要实现实时的数据采集与发布。软件部分的系统控制软件和信号采集与存储软件由LabVIEW编写开发并在服务器上运行,主要功能是实现对硬件电路的人机交互,并实现对放大信号、触发信号和报警信号的发生时间和实际值实时采集并存储。当腔体内产生弧光放电事件时,软警报信号亦在软件界面上及时显示。

2 硬件设计方案系统中的硬件部分主要有以下6个功能:1)实现电流信号到电压信号的转换,将光传感器测量到的原始电流信号放大与滤波并转换成电压信号;2)实现光传感信号的上升沿判断和阈值判断;3)利用一种基于三重冗余电路的设计以提高系统的稳定性;4)实现三输入投票机制的报警信号生成电路,并输出LVDS信号到报警柜;5)提供稳定的直流电压源,实现电源内滤波和降低干扰;6)提供Ethernet网络模块并与服务器通信。系统中的硬件电路部分由以下4个部件组成:光传感器信号获取、三重冗余电路、三输入投票报警电路、Arduino Uno及Ethernet扩展板。

硬件电路主要分为上下两块电路板,通过插针组合在一起。其中上板为定制设计的一块混合信号处理板,其在通过一个光传感器获取光辐射的传感信号。信号被送到一个由三重冗余电路组成的信号检测电路中。在三重冗余电路中使用了三个相同设计的信号检测电路模块。在每一路信号检测电路模块中电路主要有信号放大、信号滤波、阈值判断和数字触发器。三输入投票电路由逻辑门电路组成,其通过一种基于多数的投票机制最终获取一个高可靠性的光辐射报警信号。下板为开源硬件Arduino Uno与Ethernet扩展电路板与作为本装置的控制电路,其可实时采集硬件系统的各项参数,将警报信号实时传回后方服务器。Arduino Uno是一款开源硬件,它具有扩展性好、开发周期短等优点,而且其成本较低。本装置通过Arduino Ethernet扩展板通过网线与上位机服务器上运行的LabVIEW程序进行实时交互、信号采集与警报事件存储。

2.1 三重冗余电路在强流粒子加速器的高能辐射环境下,由于环境中存在的多种粒子及射线等辐射使得电路元器件参数变化,甚至导致电路完全损坏而失去功能。为了提供一定的系统容错性并增强系统可靠性与稳定性,在设计中一方面采用了镀铌不锈钢外壳实现辐射屏蔽;另一方面在电路设计中主要采用了一种基于三路冗余投票判决电路的设计方案如图 2所示。

|

图 2 三输入投票判决电路 Figure 2 Three-input voting circuit |

该电路的主要设计思想是一种通过硬件电路的冗余来实现系统的高稳定性,其主要将传感器电流信号经过电流电压转换电路分三路电路设计发送给后端的信号处理电路,然后将三路信号处理电路输出的数字信号接入到投票判决电路中产生逻辑判断信号,最后将该信号输出为TTL (Transistor Transistor Logic)警报信号,并同时输入低电压差分信号(Low-Voltage Differential Signaling, LVDS)芯片,产生一对LVDS差分信号。该警报信号为硬警报信号,其实时性较强,并可以送入连锁机器保护系统中迅速断开RF电源以保护腔体。在三重冗余电路中,主要由流压转换与信号放大电路、上升沿与阈值判断电路和供电与电压转换模块组成。下面将对每一个模块做简要介绍。

2.2 电流-电压转换与信号放大电路由于本设计中光传感器是一种光电流转换器,其捕获的光信号通常较微弱。常见微弱电流信号测量方案[4]主要分为I-V(电流-电压)变换测量方法和I-F(电流-频率)变换测量方法两大类别。其中I-V变换测量方式又可大致分为直接测量法(阻抗法)和间接测量法(积分法)。为了使本系统具有实时反应快、结构简单的特点,在本文的设计中采用I-V变换直接测量法,实现传感器输出的电流信号到电压信号的转换。经过实验测量,输出点电压值与输入电流值呈现近似线性关系,并在保证近线性基础上实现对输入信号的快速响应以及低噪声处理。

如图 3所示,电路主要有三部分组成:1)电流电压转化电路;2)信号放大电路;3)噪声处理、滤波部分。

|

图 3 电流-电压转换与信号放大电路 Figure 3 Current-voltage converter and signal amplifier circuit |

为保证电路具有快速响应性,就要求电路具有较大的增益带宽,从而对信号实现快速地响应,因此在运算放大器的选择上要采用低噪声、高带宽设计。并且为保证运算放大器工作在较为理想的状态,电阻以及电容的取值亦十分重要。如图 3所示,在设计中采用了LT1057双通道JFET运算放大器[7]。由于电压放大电路使用的是反相放大电路,电压放大倍数通过两个不同阻值范围的可变电阻来实现大动态范围高精度的倍数。信号输出端通过RC低通滤波电路后送到上升沿与阈值比较电路。

2.3 上升沿与阈值判断电路在利用光辐射传感器对电弧放电效应进行检测的过程中,由于电弧放电产生的辐射信号有可能出现三种情况:1)电弧放电发生时间较短,获取的信号较强;2)电弧放电产生时间较短,但所获取的强度较弱;3)电弧放电的时间较缓慢,光信号逐渐增强。因此本电路设计中使用阈值比较电路检测情况3);而用上升沿判断电路监测情况1)、2)。如图 4所示,在本设计中上升沿触发使用的是同步D触发器CD4013[8],阈值监测电路采用LM339电压比较器[9]。阈值比较器的幅值设定为2 V,该值可以通过实验校准的方式校正调整,在输出端将上升沿电路与阈值判断电路通过逻辑或门,送到三输入投票电路。

|

图 4 上升沿与阈值判断电路 Figure 4 Rising-edge and threshold circuit |

本电路板上主要有两种供电方式,分别是外接USB电源和Arduino Uno板供电。两种供电方式均可以提供一个+5 V的输入电压,并通过电路板上的开关进行选择。电压转换电路主要是给电路上的芯片进行供电,由于板上芯片分别需要±5 V和+3.3 V电压,故必须进行直流电压转换。本设计使用MC34063和LM1117-3.3v两块芯片实现电压转换。

在硬件电路设计尺寸方案中,我们将硬件电路板按照Arduino标准电路板的尺寸设计(L×W:68.6mm×53.4 mm),并将该板子与Arduino扩展板与Arduino Uno电路板通过插针组合使用。

2.5 Arduino与Ethernet扩展电路本装置采用了一种以Arduino Uno和Ethernet扩展板为信号采集与控制单元,在Arduino Uno上面运行一个由C语言开发的程序,主要实现实时获取一级放大器信号、警报信号、触发器信号和阈值判断信号,并实现将信号附上时间戳一同发送到服务器端,该程序的流程图如图 5所示。在Arduino Ethernet扩展电路板上接了一个时钟硬件模块DS3231[10]并提供了一个网络接口,可以通过网线将系统接到一个路由器,并最终发送获取的数据包到上位机服务器。该警报信号为软警报信号,其主要目的是将未处理的警报信号及其发生时间存储在控制电脑上以便于束流诊断。

|

图 5 Arduino板的数据采集与发布程序流程 Figure 5 Flowchart for the data collection and broadcasting of the Arduino board |

在Arduino端运行的程序中设定了一个目标服务器的IP地址,在开机以后首先初始化,然后等待目标服务器发送的指令,当接收到指令以后,程序判断指令的内容执行相应的功能。若指令为重置硬件系统,则将电路板RESET接口置高电平;若指令为重置系统时间,则根据服务器的系统时间重新设置DS3231时钟模块;若指令为发送数据,则采样所需要发送的信号与时间然后发送到目标服务器。

3 服务器端软件设计方案为了可以监测硬件工作状态并获取实时信号,本系统开发了一个基于LabVIEW[11]的服务端程序,该程序采用的是一种生产者-消费者设计模式,在服务器端运行该程序可以实时获取Arduino电路板采样的信号与时间戳,并将这些信号显示在屏幕上,以实现监测过程的交互可视化。在程序中搭建了一个MySQL数据库以实现监测数据的存储,便于提供进一步的束流诊断分析。基于以上功能,整体软件程序流程如图 6所示。首先LabVIEW程序进行初始化,建立与硬件电路的网络连接,然后向Arduino发送指令,程序根据用户设定发送不同的指令执行相应的功能。若指令为RESET电路板,则记录RESET事件并存储数据库,并发送RESET指令;若指令为CLOCK_RESET,即请求重置电路板时间,则发送时间重置指令;若非上面两种指令,则LabVIEW程序发送ACQUIRE_SIGNAL指令向Arduino板请求数据,数据获取后,判断警报信号是否发生,若发生警报,警报信号显示打开,并且记录警报事件存储数据库,同时在数据库中进行数据存储并在软件界面显示,如果未发生警报,存储数据并显示波形。

|

图 6 服务器端的LabVIEW程序流程 Figure 6 Flowchart for the LabVIEW program on the server |

本文搭建了一个测试平台以测试本系统的性能。该平台利用一种多波长稳定光源模拟在自由空间产生电弧发光。在室温25 ℃的环境下光源的发光强度为1200 cd,由于本系统所采用的光传感器Hamamatsu S1223[12]对不同波长的光的响应略有不同,本实验中分别测试了波长为565 nm和625 nm的两种光在本系统所获取的一级放大器后的信号V与光源到传感器距离d之间的关系如图 7所示。可以看出,本文所设计的系统获取的电压V与光源的距离d的关系在非饱和范围内呈一种平方倒数关系,如式(1)所示:

| $ V \propto 1/{d^2} $ | (1) |

|

图 7 放大器获取信号与光源到传感器距离的关系 Figure 7 Relationship between the amplifier signal and the distance from the light source to the sensor |

而由于传感器的特性针对不同波长的光所获取的信号幅值不一样,总的来说本系统对波长较长的偏红光比较敏感。对于两个相同发光强度的光源,波长625 nm的光在距离传感器30 cm的时候即在一级放大器产生饱和电压,而波长565 nm的光在距离传感器约7 cm的时候才产生饱和电压。因此在系统安装调试以后,其一级放大的倍数需要通过实验,根据电弧放电的光最小强度和最大距离测量设置适合的放大倍数。

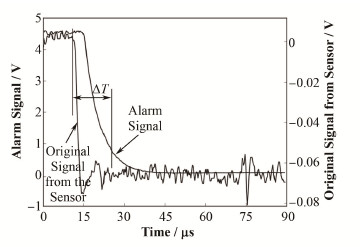

本实验也对该系统的响应时间做了测量,首先通过一个波长625 nm的光激励源输出一个上升/下降时间为1 ms的阶跃信号,并测试系统产生响应的时间如图 8所示。

|

图 8 系统响应时间测量结果 Figure 8 Measurement result of the system response time |

结果表明:当光感应器感应到的原始信号上升/下降时间为1 ms时,本电路系统的响应时间ΔT约为12ms。实验中还采用了波长为565 nm的光测试其响应时间,其测得的电路系统的响应时间ΔT亦为12ms。该响应延迟主要是由传感器和电路本身的带宽所决定的。本设计中可以采用成本相对较高的高带宽电子元器件,通过类似的设计方法实现更快的响应时间。

综上所述,本文基于开源硬件和LabVIEW数据采集软件设计了的电弧放电光辐射的监测装置,基本实现了数十微秒量级的电弧放电警报实时响应,本文所设计的软件与硬件方案可以实现对高功率微波腔体的电弧放电实现机器保护预警。

5 结语自主研制的高功率弧光放电效应诊断预警系统采用开源硬件和LabVIEW数据采集软件;并实现了十微秒量级的硬件响应时间。该装置安装在耦合器的探测器室,并采用了一种冗余硬件的设计方法提高系统的稳定性。系统的软件程序部分实时测量电路板上的信号并记录信号获取的时间。这些信号可以同时显示在终端服务器上,并存储在一个MySQL数据库中,可以提供进一步的束流诊断分析。

| [1] |

Benesch J. A longitudinal study of field emission in CEBAF's SRF cavities[R]. JLab Tech Report, Virginia Beach, USA, 2015.

|

| [2] |

赵源, 徐立新, 赵琦, 等. 抗辐射模拟CMOS集成电路研究与设计[J]. 中国空间科学技术, 2013, 33(3): 72-76. ZHAO Yuan, XU Lixin, ZHAO Qi, et al. Research and design of anti-radiation analog CMOS integrated circuits[J]. Chinese Space Science and Technology, 2013, 33(3): 72-76. |

| [3] |

Pocero L, Amaxilatis D, Mylonas G, et al. Open source IoT meter devices for smart and energy-efficient school buildings[J]. HardwareX, 2017, 1: 54-67. DOI:10.1016/j.ohx.2017.02.002 |

| [4] |

马瑞刚, 崔保群, 马鹰俊, 等. 在线同位素分离器束测装置中弱电流检测系统[J]. 核技术, 2014, 37(8): 080402. MA Ruigang, CUI Baoqun, MA Yingjun, et al. Weak current measurement system in BRISOL[J]. Nuclear Techniques, 2014, 37(8): 080402. DOI:10.11889/j.0253-3219.2014.hjs.37.080402 |

| [5] |

张胜, 赵金龙, 胡立群, 等. ITER软X射线检测系统及其电磁兼容设计[J]. 核技术, 2017, 40(8): 080401. ZHANG Sheng, ZHAO Jinlong, HU Liqun, et al. ITER detection system of soft X-ray and electro-magnetic compatibility design[J]. Nuclear Techniques, 2017, 40(8): 080401. DOI:10.11889/j.0253-3219.2017.hjs.40.080401 |

| [6] |

Wang X, Zhang S L, Song G X, et al. Remote measurement of low-energy radiation based on ARM board and ZigBee wireless communication[J]. Nuclear Science and Techniques, 2018, 29(1): 4. DOI:10.1007/s41365-017-0344-2 |

| [7] |

Linear Technology. LT1057S8 manual[EB/OL]. 2017-12-25. http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/10578fd.pdf.

|

| [8] |

Texas Instruments. CD4013BCM manual[EB/OL]. 2016-9-10. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4013b.pdf.

|

| [9] |

Texas Instruments. LM339AD manual[EB/OL]. 2015-6-10. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm139.pdf.

|

| [10] |

Maxim Integrated. DS3231 manual[EB/OL]. 2015-3-10. https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3231.pdf.

|

| [11] |

National Instruments. LabVIEW description[EB/OL]. 2018-3-22. http://www.ni.com/zh-cn/shop/labview.html.

|

| [12] |

Hamamatsu Photosensor. Hamamatsu S1223 manual[EB/OL]. 2016-12-15. http://www.hamamatsu.com/resources/pdf/ssd/s1223_series_kpin1050e.pdf.

|